■ 前面的话

追忆于光远先生

周牧之 东京经济大学教授

1980年代初期,我还在湖南大学读书的时候,第一次在长沙见到了于光远先生。那时候正值改革开放初期,光远先生来湖南考察,我有幸旁听了先生给湖南党政干部宣讲中央的最新政策。先生的讲话和随后的私下闲聊给我洞开了一片从未见识过的广阔天地。

人生的机缘大多是突如其来的,不知道为什么光远先生对我这么一个工科学生发生了兴趣,竟然同意我随他一起去下一站的郑州考察。至今犹记湖南大学成文山校长拿着先生为我请假的便条,亲自跑到学生宿舍找我时的愕然表情。

正是这次郑州之行改变了我的人生轨迹。在身边零距离观察光远先生对当地领导的面授机宜,聆听先生对当地工作的指导,让我第一次对经济政策发生了浓厚的兴趣。

1985年分配到北京工作以后,经常到史家胡同的光远先生寓所拜访。那个时候,先生非常忙碌,印象中无论是白天还是晚上,身边都围着一拨又一拨的人在开会。即便如此,先生总是会抽出时间与我闲聊。从当时的政治经济形势,未来的改革思路,到过往的是非与爱憎。这些看似散漫的话题,却极大地启迪了我的心智,后来我决意出国学习经济与这些闲聊有着莫大的关系。

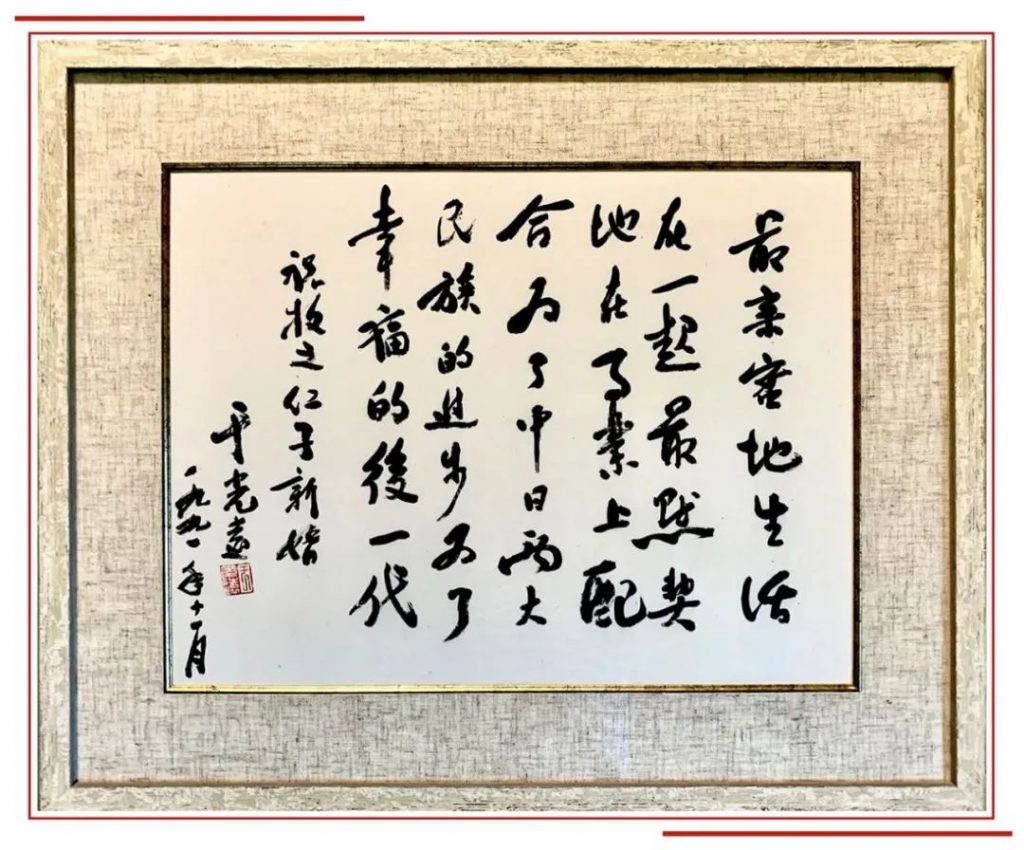

出国留学以后,与光远先生的交谊一直持续,几乎每次回国史家胡同都是必去之地。先生一直说与我是忘年交,近半个世纪的年龄差距的确从来没有成为过隔阂,话题总是那么的散漫,却又那么的开心。我们经常还和家人一起出去吃上一顿,大块吃红烧肉时先生满满的幸福极富感染。

1990年代,我参与和主持了几项关于区域规划以及城市化政策的中日合作国际调研项目,当然常向光远先生讨教。先生宏大的思维和对国土经济的深刻理解,每每让我受益匪浅。

2001年9月,在主办“中国城市化论坛—大城市群发展战略”时,光远先生不仅从上海会场到广州会场一路同行,而且在论坛上先后做了四次发言,对我关于中国需要实施大城市群发展战略的建议(中国大城市群发展战略—20年前大预测)不仅给与了高度的肯定,还提出了许多宝贵的意见(于光远:对发展中国城市群问题的看法)。

光远先生是一个情感丰富的人,对不喜欢的人可以恨得刻骨铭心,对喜欢的人却用情至深。记得有一年,我邀先生一起去长沙开会。会后的晚宴,上百号人为痴等先生而不得不一再延迟开席。原来是先生趁会议间隙到浏阳参观胡耀邦故居,睹物思人,先生流连忘返不肯离去而误了归时。

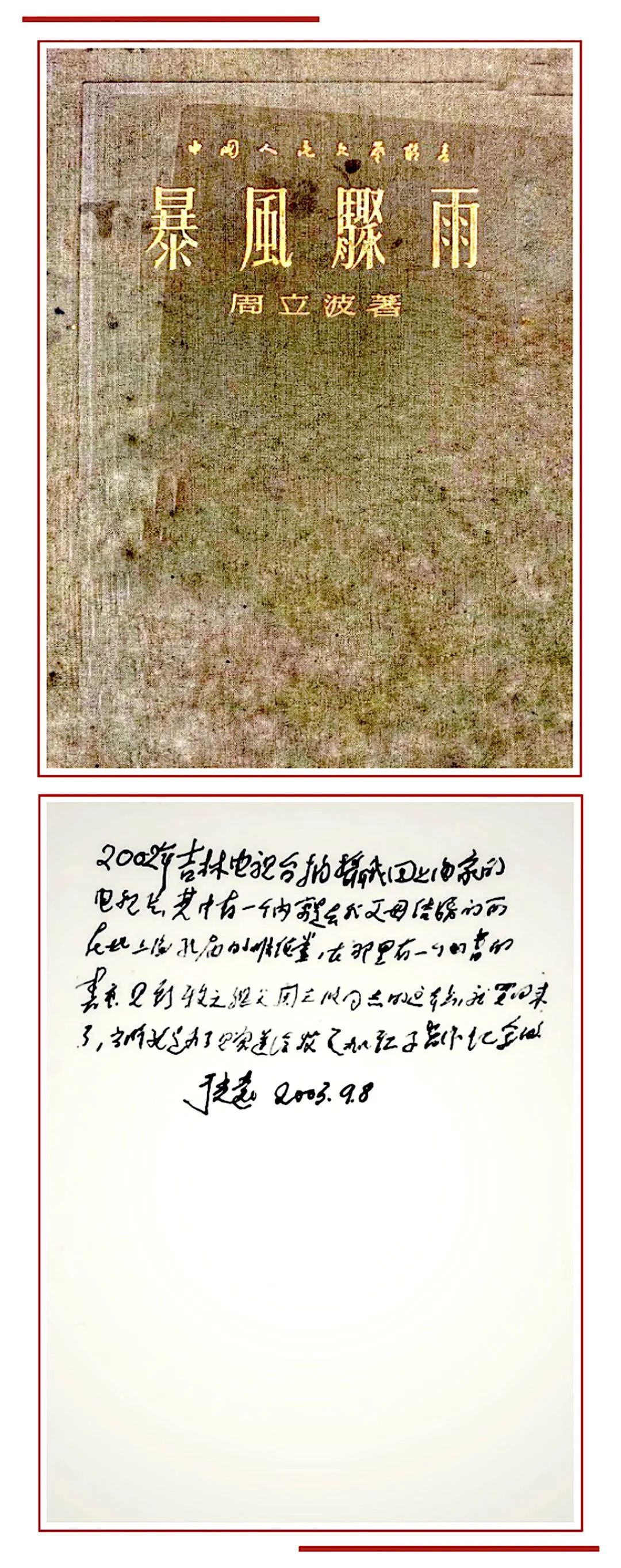

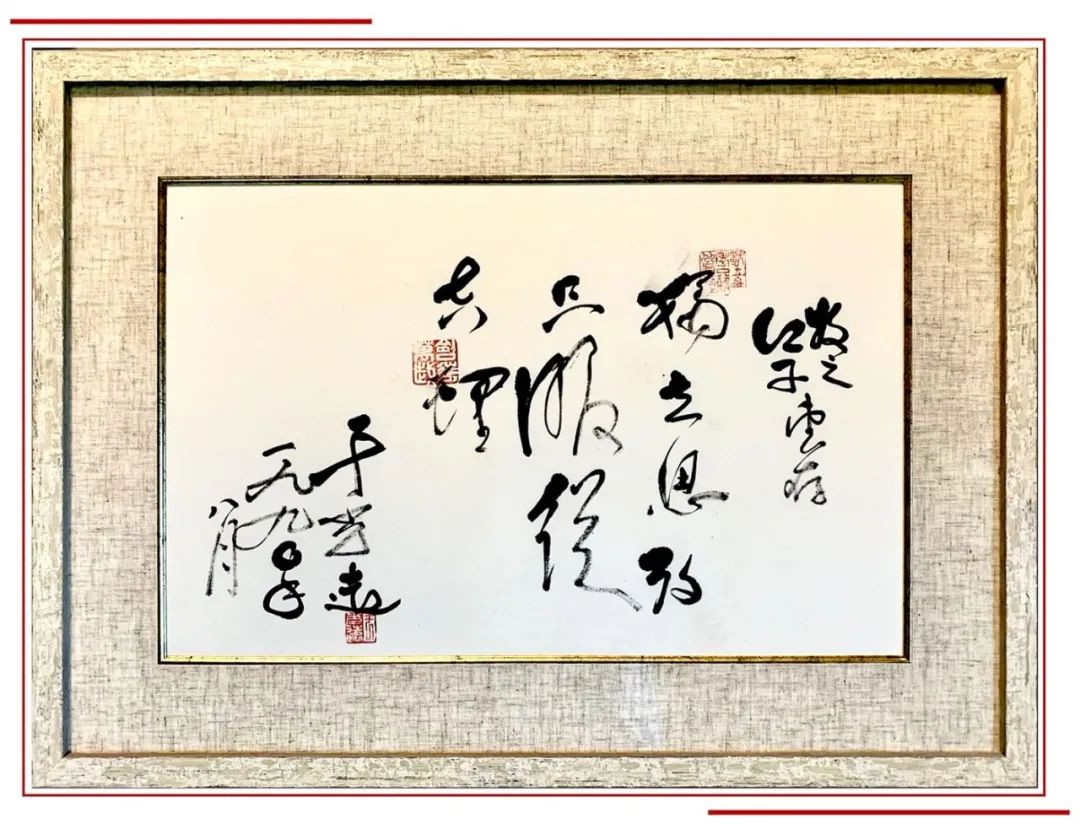

2002年吉林电视台纪录片《回家》拍摄光远先生回上海,去他父母结婚所在地的上海孔庙明伦堂时,先生居然在录制的忙乱之中还替我在旧書店淘到了一本祖父周立波的旧版《暴风骤雨》。后来先生在扉页中写下这个故事,将书赠与我时,满脸写着“看我是不是眼明手快”的得意。

2007年,作为全国政协海外列席代表回国参加两会,期间去医院看望光远先生。躺在病床上的先生指着对面的电视说:“一直在电视里面找你,怎么没找着呢”。看着先生认真的表情,当时我的眼眶不由得雾地湿润。

最后一次去医院看望光远先生时,先生已经不能说话,眼睛似乎也没有睁开,但是从握着的手,我能感觉到先生在用力。听见我跟他说话,先生笑了,笑得就像刚刚出生的婴儿。想起先生的《周扬和我》一文中有一段这样的话:“在医院里我见过周扬几次,他已不能再说什么话。不过当我去医院时,我握着他的手,从他的眼光中和握力中还可以感到他认出了我这个部下兼朋友”。这回我同样感到,先生是认出了我这个他忘年交的小朋友。

春节携妻儿与光远先生夫妇聚餐是一个持续了很多年的家庭节目。先生过世后,每年与先生夫人孟阿姨仍在春节相聚,如今孟阿姨也离我们而去,似乎一个时代只给我们留下背影而远逝……

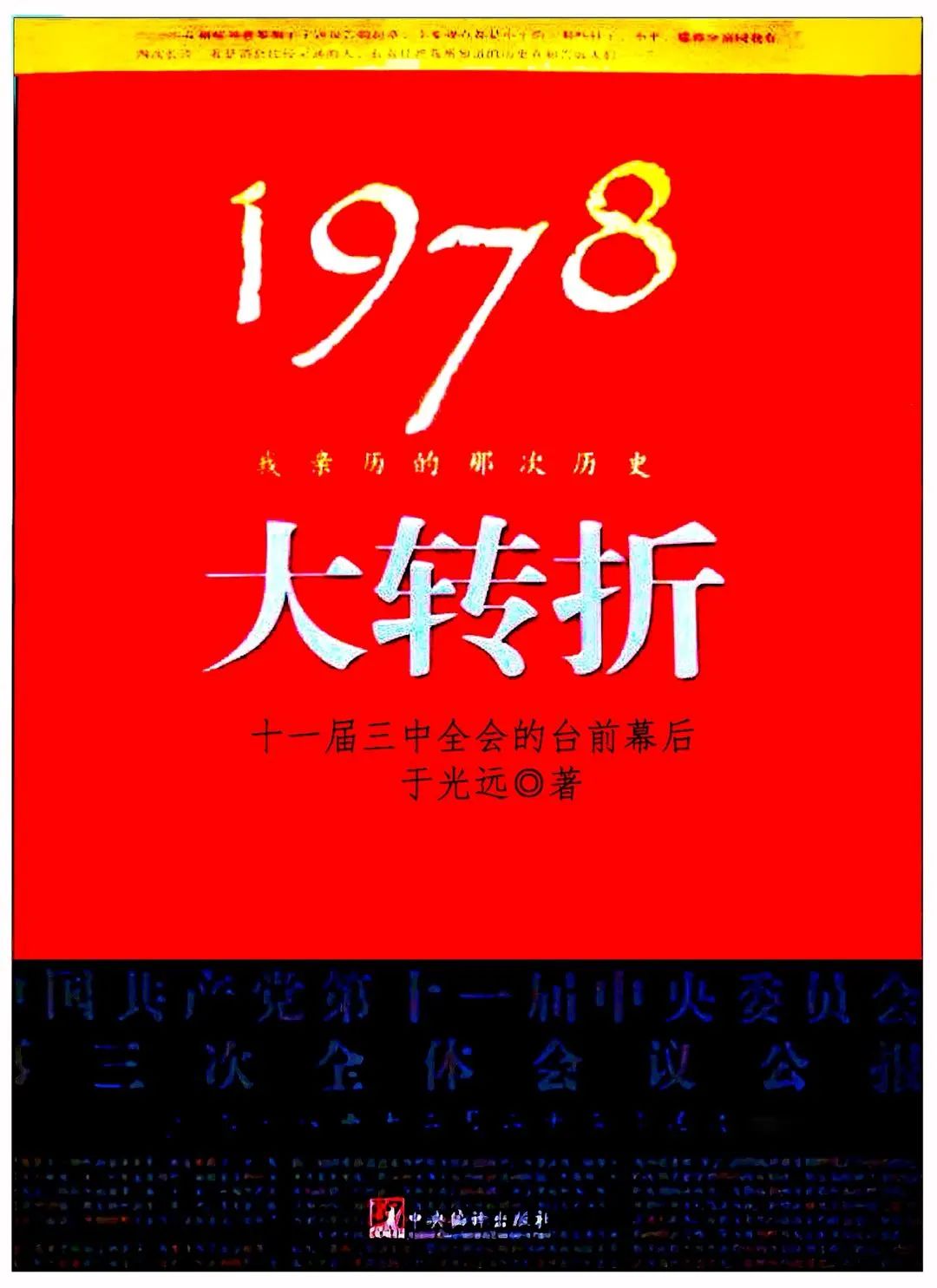

光远先生曾经委托我翻译并在日本出版他的著作《我亲历的那次历史大转折》,由于我觉得需要对这本书做详尽的注解和导读,外国人才能真正明白那次历史转折的真实细节与历史意义,所以虽然几次动意,但却迟迟未能开工。尽管因为未能及时完成先生布置的这份作业而心存愧疚,但窃以为时间的跨度会给我翻译和注解这本书提供更宏大的视野,让我能够更好地向世界解说中国改革开放的伟大意义和先生在那场历史大转折中的功业。

■ 引子

周牧之先生出于对于光远先生学识和人格的敬佩,十多年来,只要有机会回国,总要拜访并向于老先生请教。

2001年初夏,回国作中国城市化发展战略课题研究的周牧之先生,又一次登门拜访于老先生,就当前世界经济发展走向和中国经济转型中的一些问题进行了交流,笔者应邀前往,耳闻目睹了一位经济界前辈与一位经济界新锐的睿智有趣的对话,谨作忆录。(蔡劲松)

1.世界经济正处于信息革命下的大调整期

于光远:中国的国土开发一直缺乏一个整体的战略规划,现在中国最大的问题是缺乏发展的整体布局。在当前的信息时代,我们进行西部开发更是一个全新的课题,必须要从国际的角度来研究西部开发。

世界经济正处于一个调整的时代,你在国外从事经济学研究,国外在经济调整方面有那些新动向?

周牧之:世界经济的调整主要体现在信息革命方面。信息革命到现在已经走过了三个阶段,一是电子产业的飞速发展阶段;二是机械电子技术的发展阶段;三是全球网络化。

信息革命给发展中国家带来了工业化的契机。这是因为电子产业与钢铁、汽车等传统产业在选址上的取向不同,它具有更高的移动性和更灵活的分散性;第二是机械电子技术的发展解决了技术和技能对工业化的约束,使得产业可以跨越国家和地区在空间上的限制,这意味着发展中国家的工业化可以跳过在技术积累和产业基础积累上的瓶颈制约。结果,整个世界因此进入了一个新的调整时代,这种调整带来了全球经济一体化。

实际上信息革命下的全球经济一体化对发展中国家和发达国家都意味着一个大调整。

就工业而言,它已经成为在世界上任何地区都能开展的事情了。在这种情况下,工业的效益变得至关重要,所以工业要从全球资源配置的角度来追求它的效益,这给发展中国家带来了巨大的机遇。

从这个角度来看,我们如果要在西部地区搞工业,这本身是一个简单的事情,把工厂建起来或者搬过去就行。但是如果从工业效益的角度分析,西部地区能不能搞好工业则要打个问号。因为必须要从整个国家甚至全球的角度来比较它的效益,如果没有效益就会被世界竞争所淘汰。

全球经济一体化实际上意味着世界性的竞争。

2.谁调整得好,谁就是全球竞争的赢家

于光远:现在我们谈到了如何从社会生产的角度来看时代,但是既然谈到时代问题,我想从社会经济制度的角度也讲一讲。

一直到第二次世界大战结束之后的几年,我们的世界还处在战争与革命的时代。在第二次世界大战中,德、意、日三国战败了,就不用说了。英国和法国虽然是战胜国,但是力量消耗得很厉害,只有美国远在太平洋、大西洋对岸,所受的冲击小。

战后许多社会主义国家建立起来了,这时候资本主义世界处在很困难的境地,可是他们接受了教训,调整了国内和对外的政策,在国内实行福利主义和人民资本主义,缓和了国内阶级矛盾。对外,放弃了许多殖民地,不少民族独立国家兴起。

上世纪七十年代初,有一位日本先生到北京时对我说,日本现在是由“打着领带的战士”代替“拿着枪的战士”到不发达的国家和地区去,也照样从这些国家和地区取得利益。这便意味着战后资本主义世界首先进行了调整,正是经过这样的调整,资本主义世界的经济文化上升了。

在这一期间,苏联和中国都沉醉在胜利之中,原有的问题没有得到解决,原有的错误没有得到纠正。

苏联人民的生活得不到改善,享受不到政治上的民主。我们中国没完没了地搞阶级斗争,有阶级斗争的地方搞阶级斗争,没有阶级斗争的地方也搞阶级斗争,甚至提出“宁要社会主义的草,也不要资本主义的苗”,经济上不去。

资本主义和社会主义一上一下的局面,导致了苏联解体,东欧易帜。中国幸亏在1978年的三中全会后走上了改革的道路,我们社会主义制度才保持下来。

社会主义国家的改革也是调整。21世纪是历史大调整时期,处在你所说的信息革命时代,我很赞成你所说的中国应该多花一些精力使我们的社会结构去适应知识经济。只有我们在信息经济上具有竞争力,21世纪的中国才具有竞争力,21世纪的中国才会真正强大起来。

周牧之:调整有许多方面,从时代转型来看,从农耕时代到工业时代是一个调整,从工业时代到信息时代是一个调整。从产业的角度看,从重工业到轻工业、到服务业、到信息业是一个产业结构调整的过程。发展知识经济需要整个社会进行调整,这种调整包括三个方面的内容,一个是信息产业本身的发展;一个是以信息化改造和带动传统产业的发展;一个是整个社会结构的进步。信息革命的目的就是要形成信息化的社会。

在调整的时代,政府该做什么?一言以蔽之,是形成和保障调整的良好环境,维护调整时代的秩序,这种秩序包括社会秩序和经济秩序。

我们这些年似乎过于注重经济,太多地忽视了民生。民不富,国家就富不了。实际上,民生服务是各级政府在调整的时代最应该做的事情,民生服务与注重经济并不矛盾。政府的功能应该从具体的搞经济转化到为民生服务上来。这一点,对于调整时代的政府而言,非常重要。

于光远:当前的调整不是一般的调整,要特别重视人民生活的提高,我赞成你的意见,认识这一点对调整时期的政府而言非常重要。

周牧之:特别是在新的生产方式出现了以后,哪个国家制度机制最柔软、可调性最好,它就发展最快。

现在美国和日本都正致力于把工业劳动力转化为适应信息化生产的人力资源,这是一件难度很大的事,他们这是为进入信息经济在努力调整。

于光远:美国在20世纪九十年代进入了新的经济增长时期。美国的基数那么大,随便增长一点那也是不得了的。当然它也不是没有问题。

周牧之:20世纪七八十年代美国也走过了一段艰难的调整时期。

于光远:应该承认目前的大调整是资本主义占了优势,苏联解体并不是美国和平演变的结果,而是自己瓦解了。

在世界的竞争中,你的经济上不去,人民生活改变不了,时间长了不能不失败。现在我们中国生产力发展的形势是好的,但是也要继续做很大努力。

3.沿海大城市圈、大城市群的发展有着特别重大的战略意义

于光远:中国有一条年400毫米的等降水线,这条线从黑龙江、内蒙古交界的大兴安岭开始,向南到内蒙古的哲盟地区,再朝西的方向前进,饶过甘肃的兰州再向西南一直到西藏的昌都地区,这条线把中国分为西北部和东南部,也就是说把中国分成西半个中国和东半个中国。等降水线划分的东半个中国与西半个中国的土地面积恰好相等,但是西半个中国的人口和产值只有全国的5%,而东半个中国占95%。

东半个中国的优势当然有气候和地形的关系,拥有很长的海岸线,可以利用海洋与世界其它国家进行交往。

周牧之:您提到了一个非常重要的问题,即海洋经济。

海运是现代工业经济物流的基础。大航海实际上是海洋经济的开端,它为全世界的资源调配创造了基础,为产业革命奠定了前提条件。

工业经济从一开始就是全球性的,我们是在一个特定的国际环境下形成的自力更生经济发展模式,一些人现在依然误以为我们可以避开海洋经济的发展模式,仍然走自力更生的旧路。实际上,当我们确定开放后,我们就不可能再回到封闭的旧路上去了,我们就不可能再回避海洋经济在资源调配上的巨大优势。

利用海洋物流发展经济,日本在这方面做得很好,但它并不是做得最早的,它的特点恰恰是做得晚,但做得非常彻底。日本临海经济发展模式的特点是彻底地追求效益。

我们中国虽然有漫长的海岸线,面海的地方也多,但是我们的经济却不是真正意义上的临海经济,我们并没有真正地利用好海洋。应该把海洋作为与世界进行大物流的基础。从这个意义上来看沿海地区的发展,特别是沿海的那些大城市的发展,就有着特别重大的战略意义。实际上从全球来看,20世纪以来发展起来的现代化大城市大都是临海的。

于光远:1982年,讨论上海的发展战略时,我在会上讲了一个观点,这是在我去奉贤时形成的观点,我主张杭州湾要综合开发。后来,我又去上海,提出了五点:一是改造好了的上海老区、二是建设中的浦东新区、三是卫星城、四是农业区、加上建设中的新上海,构成太平洋西岸、杭州湾北岸的现代化大都会。

上海的发展曾经有三个方案,一是北上方案,一是南下方案,一是东进方案,简单说就是往东、往北、往南。我不参与他们的争论,浦东方案好是好,但是解决不了上海的问题,北上方案又太小,南下方案要动大手术。

我还有一个战略是长江口的规划,把长江口建成比鹿特丹还要大的港口。建设好长江口对我国沿海地区的发展将起一个带动作用。

周牧之:对。如何充分利用海洋,对我国未来的发展非常关键。

海洋的重要性主要表现在通道上。通道为什么对近代经济发展很重要?李鸿章当时认识了这一点。中国现在十几亿人大都是用的是国内资源,如果中国人民还要生活得更好,发展得更快,就必须从全世界调用资源,这样海洋通道的作用会越来越大。

4.内陆经济、临海经济、临空经济

周牧之:内陆经济主要是以农耕、游牧为主,它的物流主要是内陆型的物流,但是现代经济的基础是海运,产业革命一开始就是临海型的经济,现代工业和大城市一般都靠近海洋。为了强调支撑经济发展的物流条件的个性,我将经济类型分为内陆经济、临海经济、临空经济。

临海经济是指可以利用海洋物流的经济发展模式,建国后我们的重工业大多依靠的是自己的资源,日本在二次世界大战前也主要用自己的资源,但现在,大部分资源都从资源产出国进口,工业已经倾斜到临海地方。

工业化到了后期,如电子产业,它的运输可以通过空运来进行,这种建立在空运基础上的经济,可以称为临空经济。临空经济从空间上来说,它比海洋经济的选择面要更大一些。

海洋经济成为工业经济的前提以后,这一两百年来,世界经济的重心几乎都在沿海,以前那些内陆的繁盛地区大都已经衰退。这种格局可以说是生产力发展的一种规律性结局。但是临空经济出现以后,使得世界多了一条另外的选择,经济空间的布局可能发生新的变化,但这种变化改变不了临海经济的大格局。

临空经济要求人的素质比较高,产业环境比较好,因为经济最终还是以追求效益为目的。此外,空运不能充分满足人们生活需要的能源、农副产品等生活物质的大规模运输,所以,如果要在西部地区发展临空经济,要慎重考虑到这一点。

现在东京湾港口的大半吞吐量不是生产物资,而是为了满足东京大城市圈三千多万人需要的能源和生活物质。所以,我们很难想象临空经济模式能够满足大城市几百万甚至上千万人的高水准生活需求。随着人们生活水平的提高,人均消耗的能源会越来越多。这些能量要从全世界来补充,所以,将来中国会有一个非常大的能源进口量。像日本,1.3亿人的能源消费量,导致每天惊人的能源进口量。我们一个长江三角洲大城市群的人口就要超过日本,十年后的中国需要多少能源,我们是可以算出来的。沿海地区有它经济发展的先天优势,从这个角度来看,发展临海大城市圈、大城市群是一条必然之思路。

临海大城市圈、大城市群的发展对中国未来的发展是非常重要的,它是中国现代化的窗口,是中国经济发展的支点。我认为中国未来经济发展的重心应该放在两个地方,一个是以上海为中心的长江三角洲大城市群,一个是以香港、广州、深圳为中心的珠江三角洲大城市群。长江三角洲和珠江三角洲是未来中国经济增长最快的地区。

5.协调好东西部的关系是国土可持续发展的关键

于光远:我也听到这样一种说法,说是一定要缩小西部和东部的差距,否则就会妨碍我们国家的安定团结。可是我看在今后一个相当长的时间内,我们国家西部和东部的差距不可能缩小,反而会继续扩大。根本的原因在于东西部现有的基数,也就是两者之间经济发展程度的基数差别很大。现在在发展速度方面,西部地区也还没有赶上东部地区。因此这种扩大是必然的,不可避免的。我曾经建议人们做这样一道数学题:根据现实的统计数字进行计算,算一算到底能否缩小?在什么情况下能够缩小?什么时候可以开始缩小?什么时候落后的地区才能赶上先进的地区?

很多年以前我们国家里有人提出要超英超美,不过英国和美国是另外一个国家,而今天我们说的东部地区和西部地区都是我们国家领土的一部分。

我们只有希望东部地区能够得到更好的发展,东部地区是我们全国发展的一个重要组成部分,东部地区越发展就越有力量来支持西部地区。

这些年来,东部地区对西部地区的支持很大,不说别的,仅仅西部地区的人到东部地区打工就使得西部地区得到很大的收入。近年来我还说过西部地区的开发之所以能够进入实施的阶段,东部地区的大发展是一个基本的准备。所以我一直主张东西部地区要加强合作,加强交流,事实上我们这几年一直是这么做的。近年来在实施西部大开发以后,我们的国家、我们的中央政府和地方政府,东西部地区的人民就是这样做的。因此我们没有任何理由去限制东部地区的发展。

因此东西部差距的存在不仅是事实,而且可以说是今天西部地区发展的有利条件。如果按照某些人的说法存在这个差距和这个差距的扩大就会影响安定团结,那么我们国家的安定团结就一定不能保持了。这种说法甚至会给那些不希望我们安定团结的人制造一个借口,我认为这是一个有害的观点。当然,从长远来看,有朝一日西部地区的发展速度高于东部地区,东西部的差距才有可能开始缩小。可是现在还看不出哪一年才能开始,现在大可不必着急。

周牧之:现代经济发展使国土经济发展的前提条件发生了变化,谁充分利用了海洋经济的发展要素来发展经济,谁就取得经济竞争中的优势。相对而言,大陆地区有先天的不足,有些地方,如西部,它没有形成经济发展大据点的条件。

现代经济使国土发展形成两个空间,一个是发展效率好的空间,另一个是发展效率不好的空间。中国一定要充分重视沿海的发展,中国的发展一定要以沿海为中心。

西部的产业发展要从临空经济这样的物流量相对较小的产业去考虑,不能再搞物流量大的工业了;第二是西部人口往东部迁移的时候,要造就一批优秀的人才;第三是沿海地区本身一定要搞好,现在的东部经济许多都是招商引资型的,许多地方的产业基础、城市发展、社会发展还不成熟;第四是东部与西部市场经济程度不一样,国家对西部的扶持要有一套强有力的再分配政策。

在发展效率好的地区发展现代工业,在那些发展效率不好的空间中最应该做的事是国土环境的保全。从可持续发展的角度来说,保全环境就是对国土经济发展的最大贡献。那么,从国土经济整体发展的角度来评价这种空间功能时,就要有一种反馈的机制,要让发展效率好的空间拿出一部分利益来补充它。

这种反馈的理由在于:它给国土发展效率好的空间提供了好的发展环境,如洁净的水和空气、良好的生态资源等。反馈可以通过各种各样的机制来进行,包括财政补贴,教育等。

所以,不要追求一个国家均衡的发展,要给各地区的发展赋予不同的内容,要协调好这两个不同的空间之间的关系,这样才能得到一种健康的可持续的国土发展。

6.打通国际通道,西部开发就会有一个新局面

于光远:我们的西部开发中也要注重城市化,应该把城市化建设作为西部开发中的一项重要内容。

周牧之:中国经济大调整中的城市化对策应该着重在两个方面:一是农村人口向城市的转移,一是社会结构的转变。

在中国城市空间发展上有两个问题,一是沿海城市发展的问题,一是内陆城市发展的问题。沿海城市发展是中国经济发展的基点,内陆城市发展要解决内陆地区经济发展的模式问题。

西部的开发应该首先考虑到西部城市的发展,改变西部农民几千年生存状态的最佳方式是城市化。

单纯从农业本身来看,目前的农业是中国几千年来发展得最好的,但如果要靠农业让农民过上现代化的生活,那就差得很远了。近二十多年来农村发展和非农经济的模式也没有满足农民追求富裕的实际需要,因此必须要换一种发展的思路,这就是城市化。

对于工业化进程落后的西部来说,西部的开发不能忽视城市化,要把城市化战略作为西部开发的一个重要环节。从某种角度而言,西部开发离开了城市化是不可能真正实现的。

西部地区的城市化建设中还有一个特别需要重视的的内容,这就是必须以世界眼光进行开放。目前,不管是西北还是西南,都有一个问题,就是如何打造国际交流圈的问题。比如西南与东南亚的交往和交流,西北与中亚的交往和交流。

如果打通了通往东南亚和中亚的通道,整个东南亚与中亚地区都将成为我们的经济腹地。这样的话,西部开发就会有一个新的局面。

于光远:内陆开发要搞临空工业,西部地区搞临空经济按道理从交通方面来说问题并不大。如果生产的是高度技术密集型的、重量很轻的产品问题不大,问题是要有文化素质比较高的生产者和管理者,特别要求地方领导者的素质比较高,因此提高人的素质这个问题非常重要。

有一些领导者,以为自己能领导人就什么也会了,其实不然,还需要虚心学习。领导位置的提高并不意味着知识水平的提高。

说到这里,我想起一个笑话。有一年,莫斯科举行一个艺术展览,楼下展出的是传统艺术,楼上展出的是先锋派的艺术。楼下的艺术家们请来了赫鲁晓夫,他们估计赫鲁晓夫不喜欢先锋派的艺术,就怂恿赫鲁晓夫到楼上观看。赫鲁晓夫到楼上一看,果然非常生气,说这是什么艺术啊,在马尾巴上涂上颜料,让马在纸上一跑你们的画就出来了。楼上的先锋派艺术家和赫鲁晓夫争论,说你是不懂艺术。赫鲁晓夫很生气地说,当我还是一个矿工的时候是不懂,当我是基层干部一层一层提升的时候,我是不懂,但是现在我是苏联的总理了,我就什么都懂了。可楼上的艺术家还是和他争论。赫鲁晓夫后来也慢慢地想通了,他死了以后的墓碑就是请先锋派艺术家做的。人们说赫鲁晓夫还有一点可爱之处。(俩人相视而笑)

(这次对谈于2001年初夏在北京于光远先生的书房举行,由《中国财经报》蔡劲松整理)

于光远

著名经济学家、中国社会科学院原副院长

1915~2013年。1936年清华大学物理系毕业,1955年任中国科学院哲学社会科学学部委员。历任《学习》杂志主编、中国社会科学院副院长、国家科学技术委员会副主任、中央顾问委员会委员。

曾经担任过中国自然辩证法研究会、中国政治经济学社会主义部分研究会、中国生产力经济学研究会、中国国土经济学研究会、中国技术经济学研究会、中国马克思主义毛泽东思想研究会、中国太平洋学会、海南开发促进会等团体的会长、理事长或副理事长。

主要学术著作有《哲学论文演讲和笔记》、《一个哲学学派正在中国兴起》、《政治经济学社会主义部分探索(第1-7卷)》、《我亲历的那次历史大转折》、《我的教育思想》等。