【导读】 今年是中日邦交正常化50周年,观察者网专栏作者王淅在东京,围绕中日的产业发展和城市治理以及中日关系等话题,与东京经济大学教授周牧之进行了交流。

王淅:周教授您好,大家对您的跨国学习和研究经历很感兴趣,您当年为什么要去日本留学?这段经历对您的工作和学术成就有什么样的影响?

周牧之:我在大学的专业是自动化,1985年分配到机械工业部工作后,参与了当时最大的国家重点项目——上海宝钢二期的建设工作,这个工作经历使我萌生了去日本学习产业政策的想法。

在日本读经济学博士期间,我在日本开发构想研究所工作,参与了一些与日本国土政策、东京湾规划相关的项目,这让我的学术研究范畴从产业政策扩大到了空间规划。

博士毕业后,我在日本国际开发中心从事对发展中国家政策以及规划能力提升的援助工作。在这一段时间,我们与国家发改委一起做了关于中国城市化政策研究的国际合作项目,大城市群发展战略就是其中一个成果。

中国城市发展

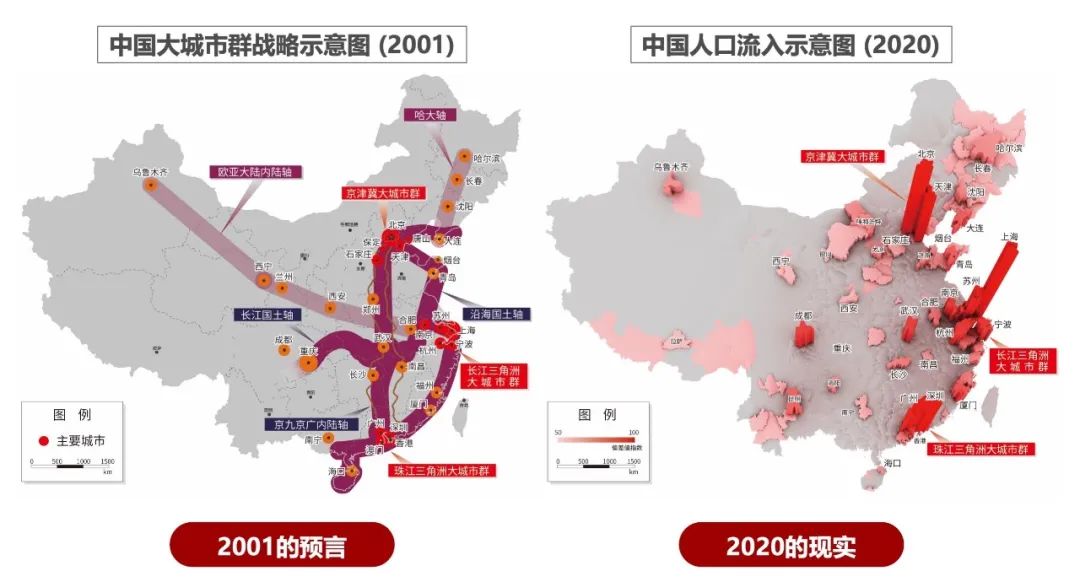

王淅:早在2000年前后,您就提出在长江三角洲、珠江三角洲、京津冀将出现人口规模巨大的三大城市群。事实证明,这个预测相当准确。为什么您在20多年前就能对中国城市发展做出如此准确的预测?

周牧之:第一,这得益于我是研究产业政策和供应链的,当时我们团队对产业链的全球扩张趋势特别敏感,前瞻性地认识到珠三角和长三角将成为全球供应链最好的新兴产业集聚地。

第二是在日本开发构想研究所参与的东京湾相关规划与研究,让我对临海发展模式,特别是湾区发展的优越性和巨大前景有了充分认识。

第三是长期踏实的调研使我对中国发展动态有了真实的认识。从1995年到2001年期间,我都带着一个国际专家团队在国内做实地考察调研和规划工作。我们当时提出的大城市群发展战略和关于三大城市群的预测是有科学依据和对未来的想象力的。

2001年我们通过“中国城市化论坛——大城市群发展战略”等活动在国内提出大城市群发展战略,获得了社会各界强烈的反响。这一年,还发生了两件大事,一是9·11恐怖袭击事件和美国发动阿富汗战争,二是中国加入WTO。

2001年很像是历史的一道切换门。此后,出口和城市化作为两个强劲的引擎,将中国推入了一个全新的大发展时代。20年来,中国的货物出口增长了9倍,城镇人口翻番,实际市区面积增长了2倍,GDP增长了10倍,这些都是翻天覆地的变化。

王淅:和日本比较,中国的城市发展呈现出哪些相同点和不同点?过去十年,您为什么要花那么大的精力研发“中国城市综合发展指标”?

周牧之:日本的城市经过了多年发展,已经相当成熟。比如我居住的吉祥寺,属于东京卫星城武藏野市在JR中央线上的一个街区,交通非常方便。吉祥寺常年位居日本人“最向往居住地”的榜首,人均纳税金额也一直是全日本首位。

在吉祥寺车站周边半径500米范围内聚集了1500家以上的餐饮店和上千家的零售店,而且这些餐饮和零售店大多都是非常个性化的,在这里肯德基、麦当劳之类的连锁店比例很少。

个性化和多样化实际上是城市发展的成熟表现,正是个性和多样性吸引了高收入人群扎堆吉祥寺。

相比之下,在中国千城一面,千店一面的现象还较普遍,城市发展的多样性和个性还需要时间的积淀。这些年来,大多数的中国城市仍然注重追求体现“开发”的GDP、人口规模、工业产值等硬性指标,其实城市的成长模式和品质更重要。

2001年在上海和广州召开“中国城市化论坛—大城市群发展战略”上,我在报告中就强调,“开发并不是万能的,并不是没有代价的,并不是都会成功的,并不是可以无限制、无计划地进行下去的。与开发相比,保存和再生对城市将变得越来越重要”。

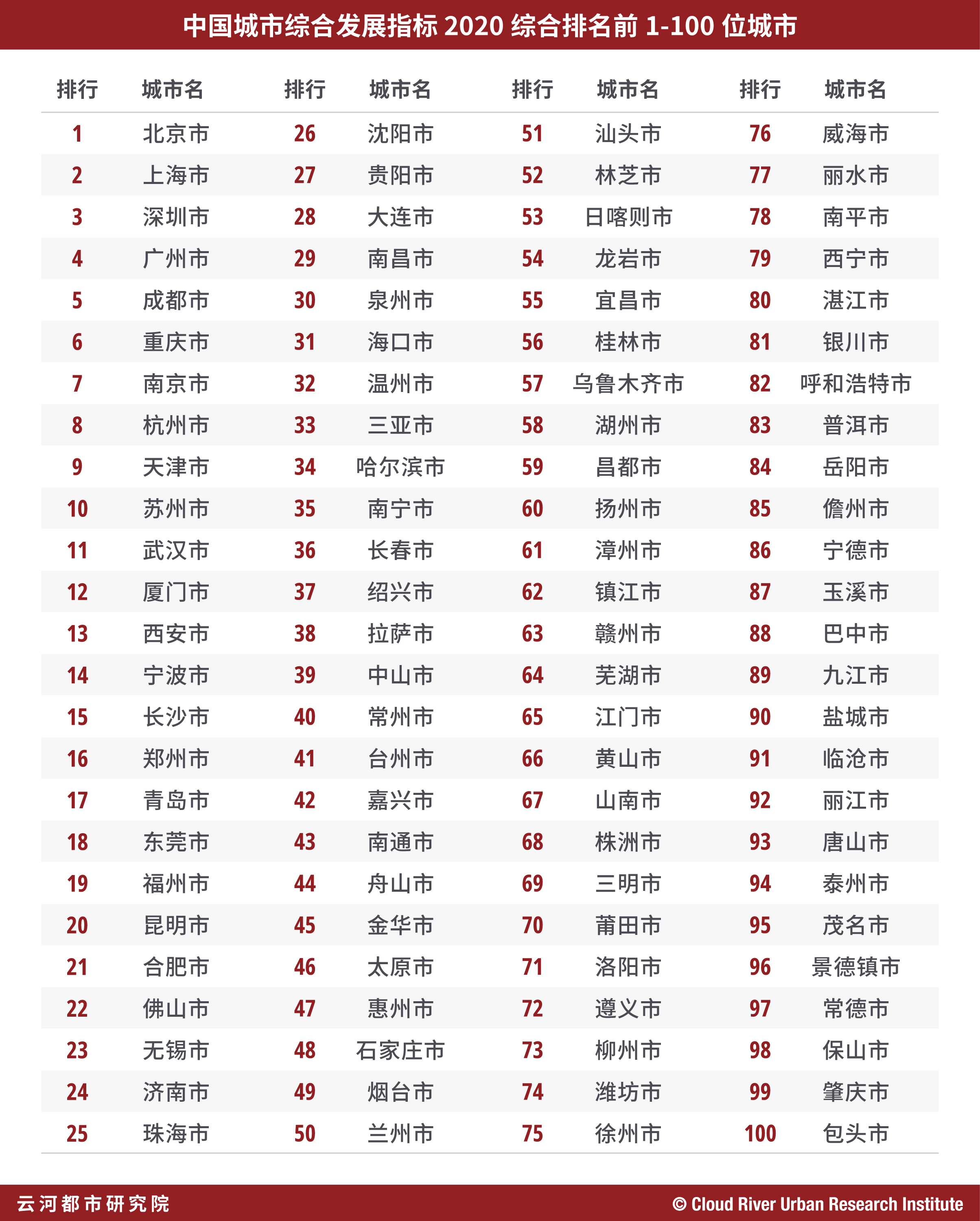

过去十年,我们花了大量精力研发了一套综合评价中国地级以上所有城市(297个城市)的指标体系——“中国城市综合发展指标”。这套涵盖环境、社会、经济三个维度,由882组数据组成的评价体系已经正式发布了5次。希望它能够为推动中国城市更综合地、更智慧地、更成熟地发展起到一定作用。

王淅:2001年有美国记者曾说,“日本的GDP虽陷停滞,GNC(Gross National Cool,国民“酷”总值)却有过人之处”,这对于当代中国的借鉴意义是什么?

周牧之:我觉得还是需要看到,日本战后经过几代人的努力,形成了比较高的国民素质,较好地融合了传统文化与西方文化的现代城市氛围。

因此外国人来日本观光时,能直观感受到所谓的“酷”。GNC是需要时间来沉淀的,日本也走过弯路,比如泡沫经济时期自信心爆棚,出现了很多疯狂的言行和举动,引发了许多不必要的反感。

城市是一个大熔炉,城市的发展既需要自信,更需要包容,只有在自信和包容的锤炼下才能真正打造出城市自身的“酷”。

比如,东京新宿附近有一条叫新大久保的街区,聚集了很多外国人开的餐饮店。过去虽然韩国人在日本非常多,但是很少有他们开的狗肉店。因为长期生活在日本的韩国人比较顾忌日本人把狗当做宠物,抗拒这类食物的心理。但是,中国的朝鲜族人来到这条街上的时候,就很理所当然地把自己民族吃狗肉的习俗也搬来了。有趣的是,现在很多日本人也去那里吃饭,狗肉店成为了这条街上的一道风景。

王淅:近年来全球化出现了明显的倒退,2020年的疫情爆发似乎加重了这一趋势,中日的许多民间交流也陷入停滞,您认为后疫情时代,什么样的人才能成为交流的领军人物?

周牧之:国际交流的领军人物一定得是跑得快的人,会沟通并且理解对方的思维模式,按现在的时髦说法就是对方的“算法”的人。只有懂得对方算法,才能融入对方社会的主流,去和关键人物对话。这倒不是后疫情时代的要求,其实一直都是这样。

中日邦交正常化50周年

王淅:您有许多日本资深官员的朋友,比如日本东洋大学总长、原日本通商产业事务次官福川伸次,他最近写的一本书,《日本力——生存于世界的能力》,光从书名来看,好像具有很浓厚的民族主义情绪,您怎么看?像他这样的日本高官是如何定义中日关系的现在和未来的?

周牧之:福川伸次先生曾任大平正芳的首相秘书官,1978年陪同大平正芳首相访问中国,开启了对中国的日元贷款。他还做过日本通产省(现在的经济产业省)的事务次官(日本最高阶的官员),退休后不仅担任过多家日本大企业的负责人,还担任了东洋大学的理事长,是一位在政界、产业界、学术界都有影响力的人物。

福川先生具有国际视野,英文也很好,在这本书里讲的“日本力”,是指日本的“软实力”。这本书强调今天软实力变得越来越重要,日本需要运用软实力与世界、与中国建立更好更牢靠的关系。建议有机会去读一下这本书,以避免望文生义。

其实像福川先生这样的日本官员不在少数,尤其集中在财务省、经济产业省和外务省这样的“大脑”机构。我经常会请他们到大学的课堂上来和学生们开展对话,让年轻人有机会接触具有国际视野的思维。

我在2005年发起“北京——东京论坛”时,福川先生就是关键的发起人之一。论坛的倡议在国内首先得到了当时国务院新闻办公室主任赵启正和对外友好协会会长陈昊苏的支持。那时正值中日关系陷入邦交正常化以来的最低谷,中日双方最早的参与者们实际上都承受了巨大的压力和风险。

2006年8月,第二届论坛于东京举行,正值小泉禅让安倍在即之际,安倍晋三带领后来安倍内阁的主要成员悉数到会,首次阐述了他重视中日关系的外交政策,并向中国的参会要人发出了未来安倍内阁决定改善中日关系的明确信号。这次论坛对沟通东京与北京之间的信息,促使安倍上台后迅速访华起到了积极的作用,这一点安倍本人也在给第三届论坛的书面致辞上做出了肯定。

所以说,危机并不可怕,可怕的是没有敢于担当的人站出来对话危机。这次的俄乌战争,美俄之间就陷入了这种死局。

王淅:2009年,您和美国著名学者傅高义先生有一次非常有名的对话《日本第三》,剖析了中美日三国的过去与未来,老先生如今已经故去,回顾当年和他的讨论,您认为制约日本发展的最大要因是什么?

周牧之:日本的历史包袱很重,不论是与中国、俄罗斯还是朝鲜半岛的关系,都因为二战结束后没有能够很好地清算战争问题而纠结。直到今天,日本与俄罗斯还没有缔结和平条约,也就是说两者之间的二战还没结束。

过去两个国家一直还在就缔结和平条约谈判,但是俄乌冲突之后,由于日本制裁俄罗斯,现在连谈判都中断了。其实,从日本与俄罗斯的双边关系来看,现在进入了一个非常危险的时期。

中日关系的最主要问题也是历史问题,中日邦交正常化以后几次关系的起伏都和历史问题有关。

这些年,日本其实错过了中国经济发展的一些重要的风口期。究其原因,既有历史包袱的问题,更有政治家和政策官员对世界经济,特别是中国发展的脉动把握不准的问题。

当然必须认识到,在中美贸易摩擦爆发之前,美国对日本与中国关系的干预还不算强,中日关系还相对单纯一些,现在变得更加复杂了。

中日关系的起起伏伏一直都有,也不需要太悲观,随着双方的共同利益不断增大,应该会越来越平稳的。

王淅:今年是中日邦交正常化50周年,今天的中日关系来之不易,您希望10年后迎来60周年时,中日关系是什么样的?

周牧之:疫情结束后,很快每年会有2000~3000万的中国人来日本旅游观光,我相信这个数字在不久的将来一定会超过5000万人,大规模的人员交往会对中日关系的改善起到决定性的作用。

另外一个特别值得重视的是RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)在今年1月1日正式生效,这是一件影响亚洲未来,当然包括中日关系的大事。

RCEP涵盖中日韩、东盟十国以及澳大利亚和新西兰,形成了一个占世界三分之一人口、三分之一经济体量、三分之一贸易体量的,全球最大的经济体。RCEP意味着亚洲开始引领全球化,这是一个新格局。其中,中日韩是主导,我相信RCEP也会给中日关系带来重大转机。

总而言之,中日关系的未来,最主要还是取决于中国的发展,这个发展不仅是经济的体量和质量,也包括软实力,这是第一位的。其次是要懂得和尊重对方的“算法”,也就是对方的思维模式和行为方式。发展、理解和包容决定亚洲的未来。

该文发表在2022年8月7日的观察者网上,并被众多媒体和平台转发。