周牧之 东京经济大学教授

■ 编者按:

对每一个人来说父亲都是既熟悉又陌生的存在。东京经济大学教授周牧之撰文回忆自己和他人眼中的父亲周健明和祖父周立波,给读者展示了一段千回百转的故事。

我们往往并不真正了解身边最亲近的人。

1986年初祖母姚芷青(姚陵华)的追悼会非常隆重,来了许多当年与祖母生死与共的地下党人,有些连父母都不认识。从这些老人们口中得知了许多故事和祖母在白区的血雨腥风中长期从事地下工作的果敢、坚韧和担当。这使我印象中慈祥、和蔼、操劳的祖母形象更加丰满。

同样,2021年父亲周健明仙逝以后,从朋友们的文章与回忆中也看到了很多自己并不熟识的父亲形象。

1.“怂人老爸”的侠气

父亲生性平和,在家里对妻子的数落从不回嘴,对我们子女放纵宽容。只有一次在文革期间,怒气冲天地从外面回来没头没脑地把我的小屁股暴打了一顿。现在想来可能是因为在外间受到了莫大的屈辱,回来拿儿子出了一次气。老爸去世后常想我这做儿子的没有怎么孝顺过,挨顿打让他出了口气也算是尽了次孝。

鉴于父亲的好脾气,姐姐周仰之在《梦思故国静听萧》中给他起了一个绰号“怂人老爸”。

著名评论家、作家,华南理工大学谭元亨教授在父亲去世后撰写长文《肝胆一古剑,波涛两浮萍》回忆与他的交往,让我看到了父亲的另外一个侧影。作为《园丁之歌》原作者,文革后期谭元亨因为该剧遭受了严酷的政治迫害,即使在打倒“四人帮”之后仍然被“遗忘”在牢狱之中不见天日。是素昧平生的父亲主动出手多方设法营救,最后径直去找湖南省委书记万达告状,“湘潭还关了一位作家,作家是关不得的,赶紧放人”。这才使谭元亨得以平反,由是开启了两人几十年的友情。在谭元亨后来的坎坷人生中,每逢遭到挫折和打击,父亲都会操心费力地出手相援。

中国驻日本使馆原公使衔参赞明晓东读谭文后感叹,“与朋友肝胆相照,真是潇湘豪杰。《园丁之歌》的风波,在北京的我们也经历过。什么时候能够文尽其才,而不因言获罪,中国文学就有希望了。”

做文人难,在中国做文人更难,中国文人能有肝胆相照的友谊更是难上加难!正因为如此,谭元亨把他与父亲的关系比喻成韩愈所言的“肝胆一古剑,波涛两浮萍”。他认为在中国社会动荡的风涛中,虽然历经飘摇沉浮、颠沛流离,他与父亲的友情始终能肝胆相照,如同古剑一般刚直、光彩照人。

父亲这种仗义之举不止一件两件,书法家李潺也是因为他出手相救才免遭牢狱之灾……。前几天母亲收到好友龙小梅的微信,“时间过得真快啊,周健明老师离开人世间又有三年了,可是他和蔼可亲的面容经常在我脑海中闪现。非常感谢他当年给我的拙作做出诚恳的评论,鼓励我坚持写作下去。文革时期,家父(龙辑五:湖南省民族事务委员会主任)的大字报贴满了一条街,很多人都绕道而行,但周老师却找到了我的家看望我父亲,这位‘罪恶累累的漏网苗王’。更因为有周老师使我认识了您,得到了一份珍贵的友情。”

2.孤儿院练就的孩子王脾性

国家发改委展战略和规划司原一级巡视员周南在读了谭文后也赞叹道,“没想到看着文质彬彬的老人家还古道热肠挺有侠气的”。父亲的侠气应该来源于他的孤儿院生活。

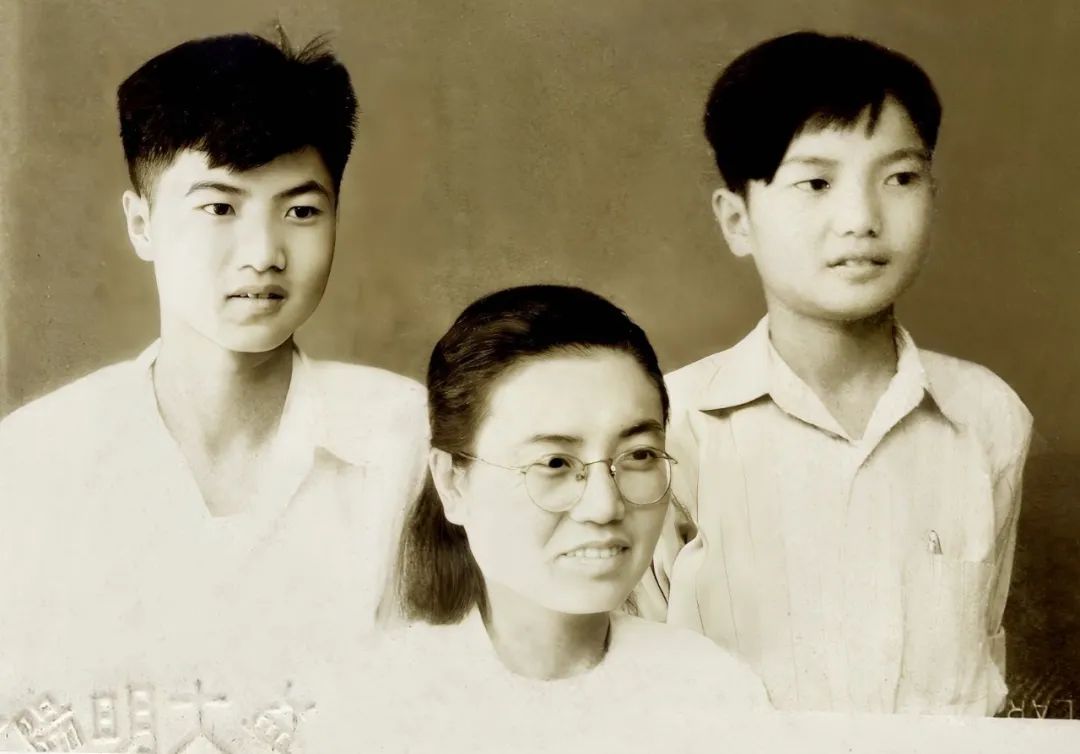

抗战初期受周恩来委托,祖父周立波在湘西沅陵主持《抗战日报》的编撰工作,祖父与祖母携父亲在湘西有过一段难得的共同生活。然而由于祖母也需要从事地下党工作,无法照顾父亲,只好将他送进了孤儿院。可怜只有七岁的父亲在战火连天的岁月里沦落为父母双全的“孤儿”。孤儿院严重的营养不良致使一个有着高大魁梧父亲的人却一生瘦弱,但严酷的环境也助长了他的侠气和孩子王脾性。

1949年8月初益阳和平解放,随军南下到益阳担任地委办公室主任的万达找到了祖母和父亲。万达和益阳地委的领导们对父亲关怀备至,希望他能够完成高中学业再继续深造成为红色专家,但父亲却死磨硬泡地讨来了一张去长沙报考革命大学(革大)的介绍信和一笔路费。而且这个孩子王不是只身独往,还呼啦啦地从家乡带出一帮半大不小的玩伴,成就了一批后来的离休干部,其中就有曾经担任过中国工笔画协会会长的著名画家林凡。

文革期间,在幼年时代缺乏父爱的父亲承担起了照顾和保护祖父的重担。在极其艰难险恶的环境下,顶着巨大的风险替在湖南落难的祖父操碎了心。父亲的担当和斡旋保全了祖父的性命,也促成了祖父的平反。

湖南和平起义使三湘大地免遭兵火之灾,实乃一大幸事。但这却使在白区坚持斗争的湖南地下党陷入尴尬境地,导致许多地下党员在解放后遭受了不公的待遇。为了替地下党员的祖母讨回一个公道,为了给在反右运动中受到冲击的祖母平反,父亲更是不遗余力地奔走,最终给祖母营造了一个尊严和幸福的晚年。

3.洞庭湖区的深厚情缘

参加革大以后,父亲积极要求去湘西剿匪。革大的教务长龙潜曾经担任过周恩来的秘书,既认识祖父,也熟识祖母,更了解父亲因为在孤儿院的营养不良导致夜盲症和身体羸弱,不适合去前线,希望他毕业后先留在长沙把眼睛治好再去工作,并对治疗也做好了安排。不想父亲却犯了倔劲,不光写了要上前线的决心书,还直接把决心书贴到了龙潜的门上,逼着教务长放行他去湘西剿匪。

然而冥冥中似乎有上天安排,就在老爸们的队伍行军到湘西大门户的洞庭湖区时,父亲染疾呕吐不止,被担架抬下车,从此与湖区结下了不解之缘。

父亲病愈后被就地分配在湖区工作,其实湖区当时也是湖匪出没的险地,父亲就遭遇过与警卫员被湖匪围困的险境。也就是在那个险象环生的时候,他开始利用业余时间写作,给长沙的《民主报》投稿,在湖区开启了文学生涯。

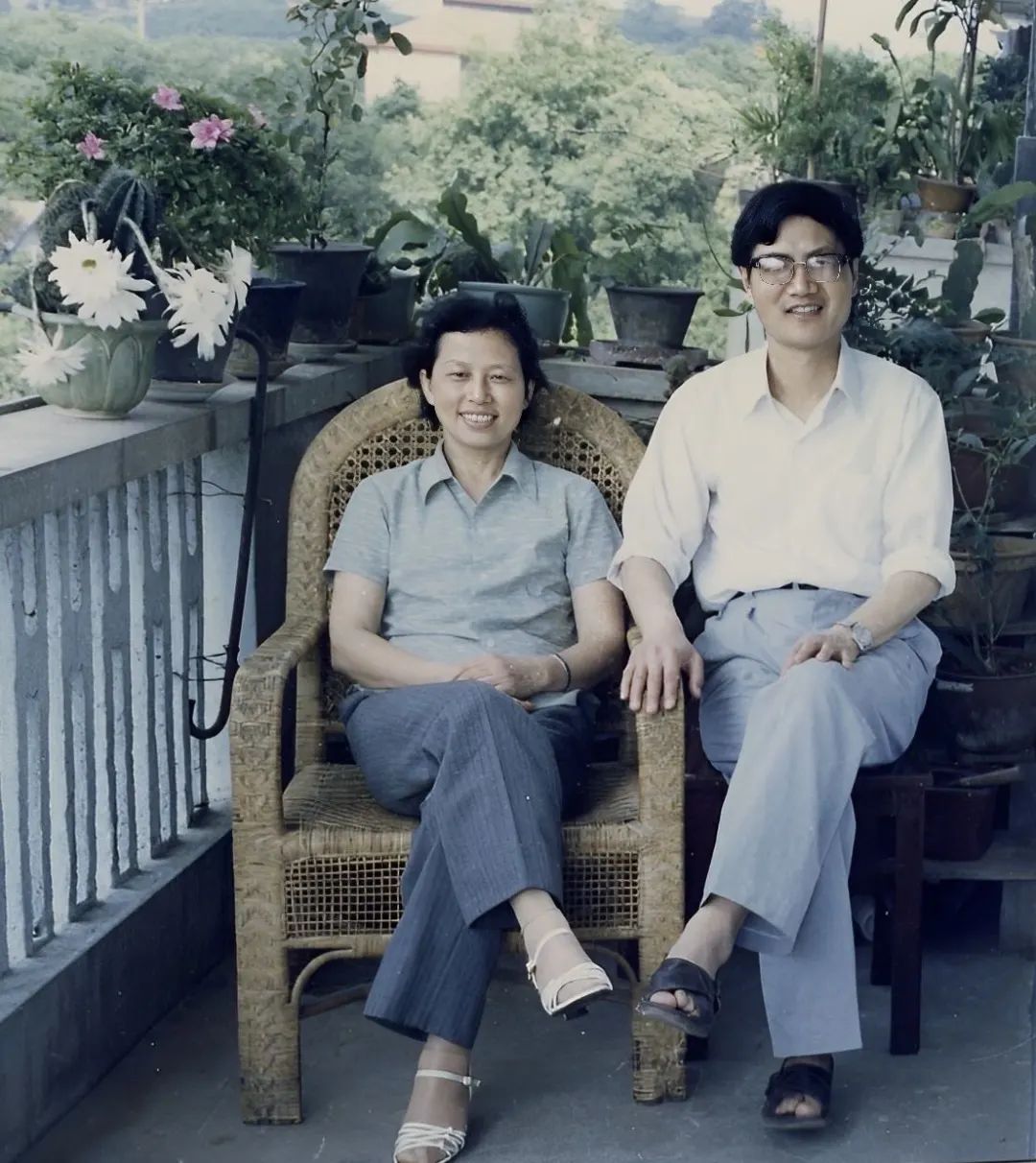

多年后,1957年已经在湖南省文联工作的父亲请了留职停薪的创作长假回到心心念念的洞庭湖区,创作第一部长篇小说《湖边》。这一次还把在北京工作的好朋友林凡邀来相伴,一同体验湖区生活。一个天天写农民,一个天天画农民,两人度过了一段难得的诗意时光。

然而等到父亲回到长沙,工作单位已经经历了反右运动暴风般的洗礼,许多同事被打成了右派,这次湖区创作竟然让父亲躲过了一劫。从这种意义上来讲,湖区还真是他的“福地”。《湖边》的发表要等到二十年后的1979年,至今还清晰地记得父亲拿着人民文学出版社通知出版的电报冲进家门时的满脸兴奋和喜悦。

每一个好作家都有他的根。祖父的根在益阳清溪村,即使在功成名就之后也要再回到老家扎根创作《山乡巨变》。父亲的根当然是在洞庭湖区,从《湖边》到1980年代创作的《柳林前传》,再到年近九旬才最终完稿出版的《柳林传》,七十多年来他的文学创作都是在替洞庭湖区的社会变迁叙事写史。

父亲对洞庭湖区的感情不仅体现在创作上对湖区题材的执着,还有对湖区人的热爱。但凡见到湖区出来的人,他都会表现出极大的热忱。母亲回忆,“健明对那方土地情有独钟,每遇那方人,比方装修工里的小青年,他都必另加看重,问长问短,恨不得盘问出那人的爷爷是他当年的老相识。他告诉我在那里工作时人人呼他‘小老周’,他忘不了拿着政府补贴的小纸条,走进户户贫困农民家时的喜悦心情。那里地名的武圣宫、柳林嘴不离口,我有时忍不住调侃他:你干脆姓柳好吧!”

父亲热爱湖区,湖区人民也回报了赤忱的情谊。父亲去世后,从湖区走出来的国家一级作家杨远新连续三年在他的忌日撰文纪念,生动地描述了父亲对湖区的深厚情缘。

4.两代人谱写的史诗

杨远新在《文豪父子对农民的大爱传承》写道,“纵观几千年的中国文坛,子承父业有之,但少而又少。在新中国的湖南文坛,有一对周氏父子,可谓把子承父业推到了顶峰”。其实,父亲文学之路的起始与祖父并无相干。相反,当名满天下的祖父后来回到湖南工作时,同在文艺界的父亲很是尴尬。父亲几度转职到省委机关、工厂亦或是大学,都不无回避之意。

有趣的是,文革后父亲重新拾起长篇小说的创作,耗时三十余年,著长篇《柳林前传》和《柳林后传》,在结果上续写了祖父的篇章,为湖南农村变革谱写了波澜壮阔的巨幅画卷。这一点被三十年数度撰文追踪评论这对父子的谭元亨教授点破,我也深以为然。

2020年底,人民文学出版社将《柳林前传》和《柳林后传》合二为一,出版了《柳林传》,完成了父亲人生最大事业。从《暴风骤雨》到《山乡巨变》,从《湖边》到《柳林前传》再到《柳林传》,父子两代人耗费毕生心血描绘了贯穿整个共和国岁月的“土地与农民的史诗”。值得一提的是,这些作品都由人民文学出版社成书,这是缘分也是传奇。

一山乡,一湖区,父子二人笔下的湖南农村清秀明丽、柔情百结、如诗如画、引人入胜,一幅幅田园牧歌的美好场景构成了时代变迁的史诗。

该文发表在2024年1月23日的中国网上,并被众多媒体和平台转发。