云河都市研究院

■ 编者按:

“我知道,我这一生,能遇上这么一位敢于担当的领导,良师益友,是莫大的幸运……我还企盼着,他再为我用宽阔的身板,挡住又一遭的风雨。”《园丁之歌》作者,著名评论家、作家,华南理工大学谭元亨教授撰文回忆与老作家周健明的交往,起伏跌宕、肝胆相照,堪称当代文坛难得的佳话。

一日读韩愈的《答张彻》,竟久久不能放下,心中是悲是喜,是沉重是轻松,一时莫可言状,尤其是“肝胆一古剑,波涛两浮萍”一句,引发无尽的回忆,不可自已。患难与共,同舟共济,时人常用的这句话,尚不及这一诗句铿锵有力,其间,包含多少历史的沧桑,生命的劫难,多少绚丽的光明,无边的黑暗,当然,更有豪情、壮心、胆识与义气!

我不了解张彻与韩愈的交往,可这首长长的五言诗中,有这么两句,便足以概括两人之间的生死与共、肝胆相照了。也许,只有我们这一代,经历了20世纪中国的天崩地裂,再来读这首诗,才能引发如此之共鸣。而今,我已两鬓斑白,过了花甲之年,细阅一生的坎坷,能用得这句话的良师益友,却无几人。

第一个进入我记忆中的,便是健明老师。

1.不料他如此善解人意

为此,我下意识地翻阅起了尘封卅年的日记,终于,在1980年11月29日这天,日记中写到,下午我陪湘潭市文联一位干部,到了中央党校,在见到市委宣传部长郭畏三之际,也见到了省文联的一位负责人。

这说的是周健明。我日记中写到:周显得三、四十岁,没料已过五十了。看不出。在党校晚饭后,方返。周说他年轻的秘诀就是多笑、多睡,倒也有点意思。

就这么寥寥几句,记录了我与他的第一次见面。他为什么这么谈自己的“秘诀”,是因为我当时三十刚出头,头发竟白了一大片,未老先衰,且不苟言笑,背负有太过于沉重的过去,他才设法劝导我?

我知道他是我久已仰慕的大作家周立波的长子。少年时代,因为生活在湖南,凡是周立波的作品,我是一篇不拉地看上几遍。对“文革”中周立波的遭遇亦很为之痛心,待我出狱后,周立波却已过世,未曾见上一面。周健明也是作家,不久前更在人民文学出版社出了一部长篇《湖边》,却不料他如此善解人意。

也许,他与郭畏三在一起,知道我出狱不久,还留了条尾巴,仍在申诉中,同时,在人民文学出版社改稿不顺,曾被泰兆阳高度评价的一部长篇,却被人扣上了“资产阶级人道主义”的帽子,实在叫我心情不好。

不过,我日记中写下这话,说明我很在意他的劝导。多笑,在我并不难,胸怀坦荡,自然笑得出来,以至以后朋友们都说我每每笑得象个没肝没肺的孩子一样。确实,没几年,我的头发全变黑了,60岁之前,几乎一根白发也找不到,对比30岁的照片,那一片白色竟不知上何处去了。至于多睡,迄今还是很难做到,尤其是一度出国后,连午睡也没了。失眠的时日,不在少数。

后来,健明还亲自上我当时改稿所在的人民文学出版社,看望我几回。虽然他不是我的直接领导,却仍让我很感动。虽说已是十一届三中全会之后了,多少人平了反,可我这留了尾巴,多少还有几分自卑,只是埋头写作,不愿受人家的白眼,淡于与人交往。

而他的关心,总使我心中涌起一股股暖流。毕竟,他在省里,而我在湘潭市,还隔了一层,这份关爱,当然有同属文联系统的关系,但我始终还有些疑惑,毕竟我当时还不是什么名家,这种关爱,仿佛有点过了,除非有别的原因。

2.害怕“忘却”

直到很久之后,我才明白过来。我是1976年8月,因为“传播政治谣言”而被立案审查的,不久,毛泽东去世了,一个月后,“四人帮”也倒台了,可我仍隔离在韶山灌区。时任湘潭市委书记的熊清泉,为我打抱不平,专程去看了我,告诉我,毛泽东说的他一生做了两件大事的话,已出现在中央文件里,不再是“政治谣言”了。临别,还与我紧紧握了手。我还满怀希望,没几天便可以回家了。没想到,我很快被转移到了湘潭近郊的一处防空洞里,大概是不让熊清泉找到我。又没多久,竟升了级,被刑事拘留,戴上手铐押进了看守所。当我百思不解之际,提审的来了,提审人是行署文化局的一位局长王映莲,追问我当时与熊清泉握手长达多少分钟。后来我才知道,这位局长,是刚刚上任的湘潭地委王书记的老婆。王映莲我是早认识的,因为我在市文化局,为下乡到茶陵当知青、精神一度失常弟弟调回湘潭找过她帮忙,而她丈夫当时则是茶陵的县委书记。

不久,熊清泉被免去了湘潭市委书记一职,给打发到了边远地区零陵。在看守所,一度没人理我,“谣言”不再是罪名,“反动小说”也不提了,到“双打”运动,又押出去批斗了几十场,罪名是为反革命、叛徒什么的闹翻案—“文革”中,我仗着自己笔杆子还行,为不少人写过申诉书,有几个还真申诉得值,遣返回乡后又召回重新安排工作的。可批斗后,就再也没人理睬我了,成了“老牢头”,一关两年多了。专案组也解散了—后来平反时,竟说并没有为我真正立案过。

我这么被“遗忘”在看守所,寒冬跪在盈尺的冰雪中,炎烈日下暴晒到昏倒为止,头也被关白了……我担心自己已经被“忘却”了。

我担心的“忘却”,不是几句话说得明白的。在被囚的日子里,不再被提审,被呵斥,被辱骂乃至刑讯逼供,当然求之不得。这种“忘却”相对而言是件好事,至少毋须提心吊胆,生怕哪天提出去,肉体与精神备受摧残,甚至游街示众、开批斗会。

自1976年8月立案后,我是有两回被“关照”的,想让抓我的人“忘却”都不能。第一回,无非是审我的传播多少“政治谣言”,攻击中央领导,甚至怀疑那句“我死后,很可能是血雨腥风”都是我造的谣。因为在湘潭,一度没从正式文件中见过这句话,连我的直接领导,文化局艺术科的陈科长,也先后被关押乃至行政拘留,一再提醒他一个“腥”字:谭元亨说的这句成语你就装着没听见?自然,连他与我合作的《鼓角相闻》也同《园丁之歌》一样有三大罪行,一是反对“三突出”,书中写了两个主要英雄人物,红军后代张海燕与工人子弟赵新;二是反对无产阶级专政下的继续革命,几十万字,居然就敢不写“走资派”,三是书中有“井冈山斗争的经验与教训”,井冈山斗争怎么有教训?反动之极。这一轮批斗,自然是在继续批邓,反击右倾翻案风时进行的,当然不会把我忘掉。

批完了,风向转了,他们自然就把我忘了,几乎是整整一年,牢里没人睬我,不放也不批了。可到了1978年春后,“双打”运动开始了,他们又想起了我,这一轮批斗,比上轮规模更大,我的罪名当然不会再是“传谣”了,而是“为阶级敌人翻案”了,《鼓角相闻》又一次“陪斩”,但罪名也与时俱进了。除第三条没变外,另外两条则变成了,书中的反面人物张阿苟萎琐矮小,分明是影射邓小平;书中竟然把小小的生产队王大川也写成了“走资派”,鼓吹对资产阶级法权的批判,完全是“阴谋文艺”……这轮批斗,以我在看守所里打得重伤至残戛然而止,否则就不知又会被批到什么时候。

人一受伤,专案组又赶紧把我忘了。于是,又是大半年,我在牢里没人理睬了。但是,十一届三中全会年底召开,大规模地平反冤假错案,已经有人陆续平反释放了。尤其是1979年2月,人大常委会颁布了“一号令”,明确规定拘留只能三天,再长也不能超过七天,可我已算是一千零一夜了—这个时候,我从庆幸被“忘却”变为害怕被忘却了。

于是,无意从看守所茅厕里看到被当成手纸的印有“一号令”的报纸后,我便开始打报告,说我已超期了,该放人了。打报告上去没人理睬,我索性在放风后赖着不进号子,甚至把被盖都抱到了放风坪上,每月剃光头,我也坚决不剃了……一系列的“出格”,目的就是,让忘却我的专案组把我重新“记”起来。

3.出手营救

可这见效么?到最后,我还是在20天前的释放令上签字出来,又多坐了20天牢。

然而,专案组把忘了,但是,湘潭的老百姓并没有忘记我,尤其是一批作者,已在到处呼吁放我出来。

却只有周健明,真正把我解救了出来。

十一届三中全会之后,1979年1月至3月,湖南省委一直在开会,为的是贯彻三中全会决议,其中,3月12日至17日,专门就《园丁之歌》一案进行了讨论,要求下面对该剧所有被株连、受处理的人员彻底平反。也就是开会期间,即2月23日,叶剑英委员长颁布了全国人大常委会的“一号令”,也就是我在茅坑里读到的关于拘留、逮捕的条例。

当时,我敬重的著名作家周立波已经去世,他的儿子周健明,当时是湖南省文联的负责人之一,径直去找到了时任省委书记的万达—这是解放初期周立波要回湖南时,出面接洽的省委办公厅主任。告诉他,湘潭还关了一位作家,作家是关不得的,赶紧放人。

于是,省委便立即向湘潭追查。所以,在省委3月17日作出关于《园》剧平反之后不到10天, 3月26日,我这个被遗忘在看守所的白头青年的释放令,终于由湘潭市公安局签发了。

周健明后来对我说,他曾听过我的一个创作报告,感到很不错,且十分亲切。在我,则是自小读《山乡巨变》长大的,一直很喜欢茶子花流派,也刻意去学习过,以至日后,我的作品也列入了这一流派之中。他也很早知道我写过《鼓角相闻》等一些作品。

而当时,全省,尤其是湘潭的作家、业余作者,都在不同的场合下,呼吁释放我—这是我应记下的一笔,以表示我的由衷谢意。

没人上看守所接我,剧团不愿派人、文化局也不派人,因为人抓走的时候,他们谁也不知道。直到4月14日,市委宣传部才派出人,把我从看守所接了出来—凭此,我又白白多坐了20天牢。各个部门的推诿,却使我被羁押的时间,无辜增加了20天,谁也不敢担责任,谁也不愿派人去接我,其实,这些官员们也很可怜,他们只能活在七寸三分的乌纱帽大小的范围里。

也不知是先行出狱的谁上了我家,说我在狱中病重。我母亲不顾孱弱的身子,在妹妹携扶下,乘车30多里外,上文化局要人。后来,办公室一位副主任同我说起此时,泪水都出来了。她丈夫是宣传部的副职。

所以,4月14日出狱,我签的是3月26日的释放证。不会有人为这20天负责。也不会有人为这20天前的近1000天负责。

如果没有健明的帮助,我还不知要被遗忘在看守所多久?只是,健明一直没对我说起这件事。当有人终于说起这一往事时,我才明白,他何以对我格外多一份关切。

在我,自然多了一份感激之情。而且,还把他“赖”上了—毕竟,我知道,他父亲还有他本人,在“文革”中都受过残酷的迫害,挨过批斗、蹲过牛棚、上过“五七”干校。当是惺惺相惜,同病相怜,“同是天涯沦落人”,也就多了同一份话题,要化释那十年在心灵中造成的创伤,也惟有努力多写一点,不可愧对苦难!

最后,我算是平反了,还当上了政协委员,青联委员。记得一次在省青联大会上,已是湖南省委书记的熊清泉,竟发现远远坐在台下后边的我,突然走下台来,一直走到后边,紧紧握住了我的手,这次握手时间长达多少分钟,自然不再有人追问了。万语千言,尽在这一握之中。他呢,自然是因在边远地区出色的工作,一下子升任了省委书记。我呢,也是这些年苦苦笔耕,出了不少书,后来上了武汉大学第一届作家班。而那位整我们的王书记,却因为经济问题,早已在政坛上消失了,没人问他的去处。上苍总会是公正的,时间的钟摆,忽左忽右,却仍要显示出正确的刻痕。时钟上坚定的“滴答滴答”的声响,赋予我的永远是对未来的信心。

4.再起风波

后来,我也从湘潭调到长沙,成了湖南省作协的专业作家,那时,作协还从属于文联,未曾独立出来,全国大部分省都是如此。

我埋头创作,自小喜欢读的《山乡巨变》,则因与健明的亲近,也不时重读上一遍又一遍。自然,所生活的场景,所使用的方言,又与书中如此近即,于是,我笔下的几部长篇,《我的神女》、《带刺的白榴子花》等,也被研究者视为“茶子花派”的代表作。其实,十几年后的《客家魂》三部曲,也照旧弥散着茶子花的清香。1980年代,我写下的文字恐怕是我一生中最多的,每年都在150万字以上,后来发表的作品,大都是那时写下的。那时,只问耕耘,不问收获,纵然发表出来的也不少,可有的,至今尘封30年,仍有待发表。那时,思想的自由开放、艺术的苦苦探求正当是人一生中的黄金时代,当也是中国20世纪比较开明的时代。

只是我不愿意在什么人的荫庇下,因为青联会上的一次握手,每每有人猜度我与省里一把手有什么特殊关系,进而怀疑我的作品之所以发表得那么多—至少在数量上是最多的,以至评职称时我都不敢全填上去,别人报一级我却只报二级……诚然,“文革”危难中,我是帮过被人视为“后台”的“握手”者的。却没想到,两度握手,竟都会产生料想不及的后果,我这只习惯大会上坐后排的,终于作出了一个决断:回老家去!

听说我要回广东,健明倒没怎么劝阻,也许他理解我的,是对故乡的化不开的情结。可是,我自小在湖南长大,在广东并没有任何的“根基”,到了一个新的环境,一切都得从零开始。于是,他竟操心起我日后在广东的命运来了。他说起自己有亲戚在市委某部门,有什么事可以找找她。又说起当日在中央党校的一位同学,已是广东省作协的书记了……

当然,我一直没找他们,这未必合我的性格。健明后来也说,两地情况不同,不找也罢,未必帮得上。事实也如此。我调进作协未果,一句话“谭元亨来了,我们往哪里摆”,便把我拒之门外了。算命先生说我得改行,果然说中了。1990年初,我到了广州,只能上一所大学任教。没想到,又一场疾风暴雨迎面扑来。

1993年,长沙一份试刊的《社会生活报》第一期,为哗众取宠,竟在第一版中发出一篇《园丁之歌,再起风波》的文章,点名说我并非原作者。这一来,加在我头上的罪名可想而知了。如果我还在湘潭,大家都知道是怎么一回事,可我已到了另外一个省。文章一登,压力就大了。有人甚至造谣,说湖南省委宣传部已告状告到了广东、广州的宣传部了。

当年,1972年11月,《园丁之歌》的首演,正是在湘潭京剧团的驻地大湖剧院进行的,那是“文革”中首次全省的文艺调演,《园丁之歌》一举夺魁。而看过该剧的湘潭文化部门的领导与剧作家们,立时便对我祝贺。因为,在这之前,该剧的前身《山花烂漫》的小说,包括专署文化局陈明训局长等人在内都看过,我也是捧着一堆文稿作“敲门砖”,好从知青“跳龙门”到文化部门工作。剧中不少细节,如算盘子、缝纽扣、跳窗等,他们已耳熟能详。尤其是“剧眼”:“没文化怎能承担革命的重担”,便是脱胎于稿中的“这也怕那又怕,就不怕工农子弟没文化”,改编者还在原稿边上用红笔批上“这话,好”!立即局长加上专业人员,到了我代课的学校,挂名是“听课”,其实是考察。终于拍板,很快,第二年,我便成了京剧团的专业编剧。在林彪事件之后,“右倾回潮”风下,在学校代课的我才写得出这么个东西。后来的遭遇,则毋用再说了。可怎么一夜之间,我怎么反成了盗名窃誉者了呢。

5.第二次援手

万般无奈之下,我第一个便想起了周健明。可我心里还有点担心,作协早已脱离了文联,而我,更脱离了湖南,已不归他管了。当领导的敢担当,为自己的下属说话,这在过去理所当然,可我已经不是了。但是,当我写信给他,他立即便回复,他会为我主持正义的。

果然,他立即找了该报的主编何立庠,开始并不顺,人家并不买账,一个新报纸,巴不得打几个文人官司,把报纸炒热了,印数上去了,还可以多多赚钱,何乐而不为呢?当然,我也不怕打官司,可一个官司,旷日持久,须耗费多少精力。虽说我的初稿,尤其是写在自己刻印的稿纸上的定稿,都在我坐牢时,朋友们出于好心,一把火烧掉了。然而,我却没料到,我放在当年代写申诉的一位老同志家中的一口小木箱,此时竟由其女儿们送来了。经历了那么多惊涛骇浪的岁月,我的部分文稿,竟如此意外地保留下来了,那里边,就有《山花烂漫》的部分残稿,还有几次修改用的提纲。开始,我还不抱多大的希望,可一打开,诸如“新教师”的章节,还有上边提到的细节以及文字,竟都在,只是比定稿本粗略一点罢了,而且,上面还有一度自称为“唯一作者”的改编者的眉批。于是,我把最有说服力的部分,一一复印下来,作为证据寄了出去。

这一来,《社会生活报》原想炒作的打算,也只好作罢。前前后后,健明给我不下10封信,不妨摘录几句。

这是最早的:“由于何立庠的内部报刊的文章引出此事是使你不愉快的原因,既然已到这地步也不要紧张,江先生的证明很好,我也会请蒋国斌同志出一证明,最近因他出差北京,后又集中搞工资改革去了,等他忙过这几天,他会认真处理此事的。你的那篇文章我已请何立庠同志考虑发表,如他不发表,你也可考虑到别的报纸发表……文章发了,影响也消除了。”

当中,对方态度暧昧,我有点焦急,他亦劝我:“不妨采取不予理睬的办法。按常情,有些名气的作家,常碰到一些不愉快的事,俗话说,‘人怕出名猪怕壮’,这也是经验之谈……我看你也不要为此事耗费精力与时间……你的书说明了你的存在和价值。”

后边一句,给了我很大的安慰与激励。其时,我不仅完成了后来被视为“20世纪中国教育史诗”的《客家魂》三部曲,该书更在台湾引起“轰动”,对岸更以“长诗一般的岁月”予以评论。同时,还有学术专著《土地与农民的史诗》、《中国儿童文学:天赋身份的背离》等。就在《客家魂》第一部于1994年底正式出版之日,《社会生活报》也于10月第16期发表了我《持身在我,毁誉由人》的文章,并且由主编写了如下的编者按:

“本报试刊第一期刊登了《<园丁之歌>,再起风波》后,接到作家、广州师范学院教授谭元亨的稿件—《持身在已,毁誉由人》。谭文申述了诸多不同的事实和看法。本报本着对读者公正的原则,在同样的位置刊登谭文,《园丁之歌》的原作者到底是谁,看来没有再起风波的必要。双方本着实事求是的原则,依据《知识产权法》等法规,且相互理解,相互谅解,疑团是可以解决的,愿双方第二次握手。”

一场闹剧就此偃旗息鼓,对方也改称自己为“原作者之一”了。虽然仍去信原湘潭市文化局,要求为他“正名”,却没再被理睬。

我不知道,当时仍为省文联负责人的周健明,不知为我操了多少心,找了多少人,费了多少心血,才终于让对方还了我的清白。事后,他只对我说,“谭元亨,你太低调了,这固然是好的,可不能低调到让人觉得好欺负呀。”

这话,与我现在大学的一位老书记在对别人说的话几乎一样:“谭元亨这个人太善良了,善良得让人觉得软弱……”只是,江山易改,本性难移,我恐怕一生也改不了这一个性,这也注定了我免不了再度遭到新的欺负。

6.“你的书说明了你的存在和价值”

回到广州,因为是作为人才引进,加上又是享受国务院津贴者中比较年轻的一位,分管这一系统的领导,是我的顺德老乡,提名我去出任一所名校的校长。当时,连武汉大学原校长刘道玉也劝我“不妨再变换一下身份”,即由作家到教授,再尝试当当校长。

但是,周健明却认为我的个性不宜去当什么行政领导,还是专心教学、全力著述的好,他以自己为例,“《柳林前传》总算出了,可《柳林新传》却始终写不完,后来只在刊物上选发了几章,一旦陷入了事务工作当中,就不再有时间创作了”。我明白他的心思,终于委婉地推掉了这个职务,继续我的专业。

与此同时,另一位同事上去了,后来还当上了副市长,早两年退下来,成了新参事,在省参事室,与我这位老参事相遇,不觉感慨万端,称:“人们以为我风光了好几年,可我这些年留下了什么,远远不如你出了上百本书,我一本也没了。”

我心中庆幸,幸亏当年听了健明的:“你的书说明了你的存在和价值。” 人,当有自知之明,但绝大多数的人却未必有。我呢,也不例外。这时,就须有兼听之明,而且,更需要有一位真正的知己,而这位知己不在别的,则在于能有“察人之明”,让你懂得自己,而不是一味迎合与赞美。这一知己,是你终身受用不完的福份。

这便是韩愈说的:“肝胆一古剑,波涛两浮萍。”在中国近一个世纪的风涛中,我们都如浮萍,飘摇、沉浮,颠沛流离。但是,彼此间,却始终能肝胆相照,如同古剑一般刚直、光彩照人。

7.风暴又来

正是在健明的扶持下,我跌跌撞撞地步入了21世纪。在新的世纪中,我的书愈写愈多,带出的硕士、博士也都几十个了,各种荣誉接踵而至。但我绝不张扬、自诩,我总觉得,我该做的,该写的还很多、很多……只是这样,依旧让人嫉妒,一场风暴,又铺天盖地而来。对方是一位心理有缺陷、终身不得志的人,却仗着其兄是市里某局的一哥,女儿是法院法官,一口咬定我抄了他近60幅照片,还有译文。虽然照片一比对,只留下一幅静止的商标照片,其他全部被否定,即便是此照片最终检察院也对此提出了抗诉,而日文译文,竟然以“内容基本相同”判我侵权,尽管各自依据的日文原文都有所不同,就算“内容完全相同”,但译文还是不同的呀!检察院抗诉,两个“罪名”都不成立,法院再也不敢提了,却仍“维持原判”。

如今的“司法不公”已排在了腐败之前,成为更严重的社会问题,我遇到狙击也就不足为怪了。我曾要求学校纪委进行调查——因为法院是不会自动去取证的,但纪委说已启动了法律程序,他们不好办了。一时间,几大报几小报,为了“眼球效应”,也不顾事实,甚至无视法院确定的判词,对我一再加以诋毁。

8.再次伸出援手

这次,我本不想惊动健明,可旷日持久,已长达6年的官司,他不知怎么就知道了。第一次,他打电话来,要我沉住气,说对方的阴谋,无非是干扰你的写作,因为他嫉妒你出了那么多的作品,你千万别上这个当,别为此事耗费精力与时间。我说,我明白,广东有句话,睬他都傻!可是,我与20年前那场没打成的官司不一样了,对方竟要把我往死里整,他闹到了市税务局,要严查我的150本书,称总有1部存在偷税漏税,他甚至闹到了教育部,因为我是在部属院校,问为什么还不把我免掉博导、二级教授,直至开除……

也就是这时,我又接到了健明的电话。他在电话里说,我已经看过他们在网上炒作的材料了,就算他们说的是真的,也不构成所谓的侵权,揭露日冠细菌战罪行,人皆有责,他想贪天之功,反而不得人心。我告诉他,那人在史学界找人签名支持,竟一个签名的都没征集到。自己在法庭上也抱怨,说这世界都不讲是非了,没人同情他。健明说,那我来牵个头,也帮你找找人,为你发一个呼吁,呼吁司法公正,呼吁民族大义……

就这样,以他,还有另一位也是80高龄的老作家,老革命牵头,联络了海内外数10位著名作家、学者、新闻界人士,发出了一份《我们的呼吁》。呼吁中说:

“这场官司有违民族大义,已引起了公愤,更何况谭元亨在揭露日军在广州进行细菌战的罪行上是有功的,包括法院一审、二审都不得不承认,是谭元亨告诉了沙XX‘滩石头即南石头’,从而找到了日军细菌战在广州的发生地,否则,沙任何调研都无从谈起。而谭为了寻找‘滩石头’,付出了巨大的劳动与心血,与此同时,他也获得大量证词,绝非原告独专。当初,沙某到谭元亨单位纪委称给他12万私了,纪委见他又称二人有合作关系,显然是挟嫌诬告,未予受理。这些年来,冤假错案媒体曝光的也不少,权力关系与法律良知的博弈,在这一案件上体现得淋漓尽致。沙之所以敢进行这一恶意诉讼,自是有权势有背景,有人不仅包他打官司,而且‘包打赢’。但我们相信,公道自在人心,并且在这里呼吁,把公正还给人民,以民族大义为重,不要再误国枉法!”

时至今日,市检、省高检,均已先后提出了抗诉,终止执行。省人大启动了监督程序,要求有关方面对证据进行认真的鉴定,我相信,总有一天,真相会大白于天下……就在这8年官司中,我始终记住健明的话,不受其干扰,照样写好自己的作品,仍以每天6000字的速度,完成不同的作品,活得更充实、更坚强、更精彩。比以前更加忙碌。多部数百万言的研究著作,已陆续出版,新的创作,也照旧泉涌而出。就连官司涉及到的报告文学,我也将其改写为数10万言的研究著作《南石头大屠杀—日军波字8604细菌部队在穗的滔天罪行》,估计不久就能出版。学生给我做了个统计,这8年里,我新出版以及再版的文史哲各类著作,不少于40部,还获得国家奖及其他奖多项,培养的博士生、硕士生20多名。这包括当年参与南石头调研的10多位,而他们关于日军波字8604细菌部队罪行的论文,甚至为相当级别的选刊所用。正如健明老师所说的,公道自在人心!

9.还企盼他再为我挡住又一遭的风雨

我知道,我这一生,能遇上这么一位敢于担当的领导,良师益友,是莫大的幸运。

如今,哪位领导,不都怕下属给自己惹麻烦,动辄就要撇清关系,避之不及。可健明呢,就算我已离开他所在的部门后几年,几十年,却一样为我在担当,为我在操心。“古道热肠”一词,份量仍太轻了。自古至今,盛世也好,末世也罢,人世间的磕磕碰碰,稍不小心,自会跌落在一片荆棘地中,前后左右,上上下下,到处都是刺,抓一把便是一手的血,要挣脱出来,说不定便是体无完肤了。可这个时候,只要有一只伸过来的手,哪怕只是轻轻一拽,纵然是万丈深渊,倏忽便云开雾散,让你跳脱出了所有的尖刺与灾难。我们每一个人,不都有过这样的时刻,有幸或不幸则只有一只手,一只扶持的手之差。多少人身陷荆棘,终生不得解脱,在谣琢中郁郁离世;多少人坠下深渊,永无天日,只能自我了断,人言可畏,理可杀人矣!落井下石,趋炎附势当是常态,又何来一只救援之手呢?小悦悦的遭遇,令人扼腕,人道主义已无人提起。

40年前,我见健明老师时,他是50岁,我还以为他只有30来岁,今天,他已驾鹤仙去!我还企盼着,他再为我用宽阔的身板,挡住又一遭的风雨。

我再一次打开韩愈的诗集,读一遍《答张彻》。继续去“渍墨窜旧史,磨丹注前经。”在历史中得到启发,用真理去照亮未来,我相信,辛勤笔耕下的每一个文字,都会如种籽落地,总有一天会长成嘉禾茂卉,只要人类的心灵不曾荒芜,理想的星空永远不会黯淡!

而人类文明的耕耘者,在面对风暴的笑声中会日益年轻。我坚信!

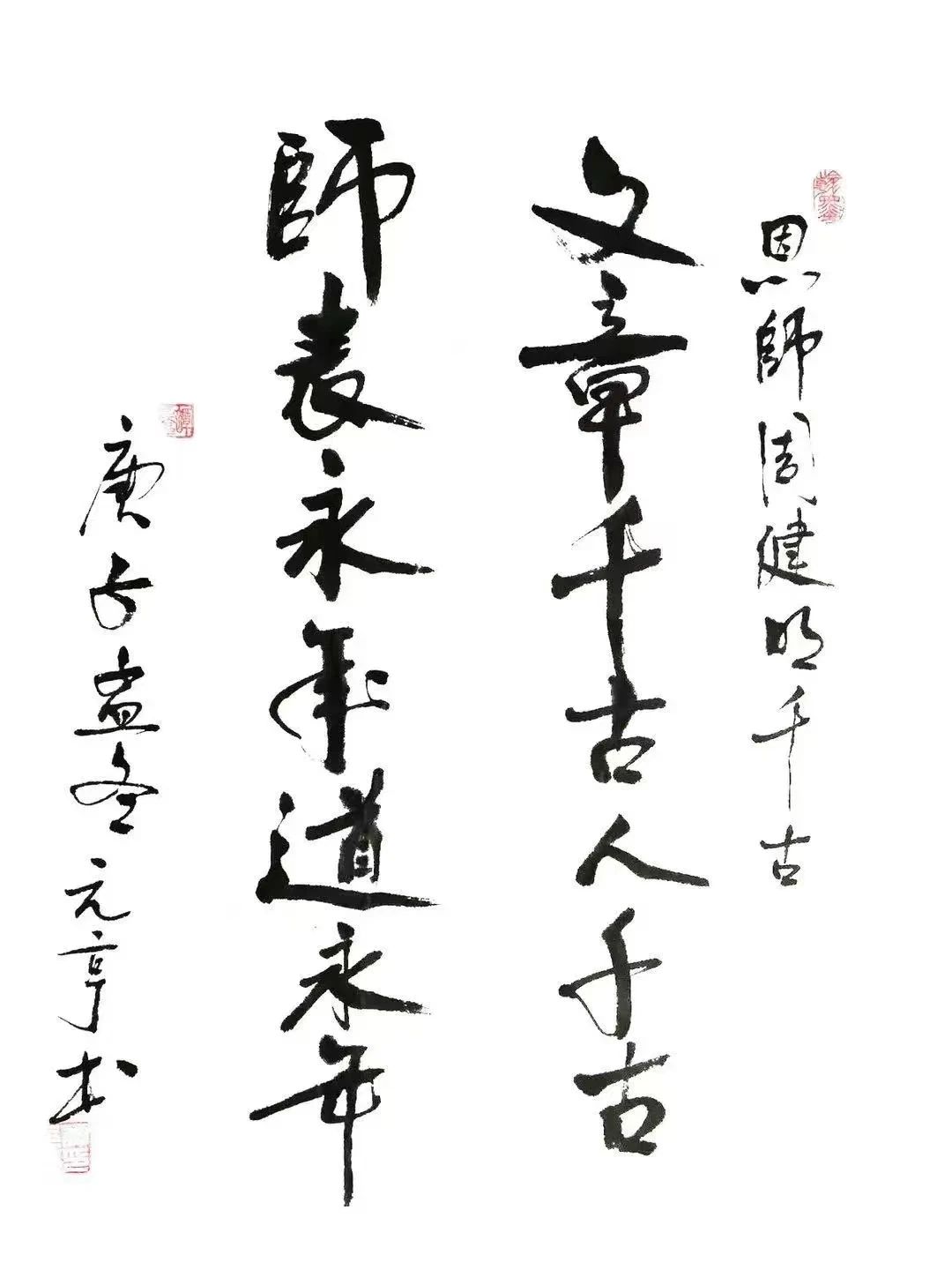

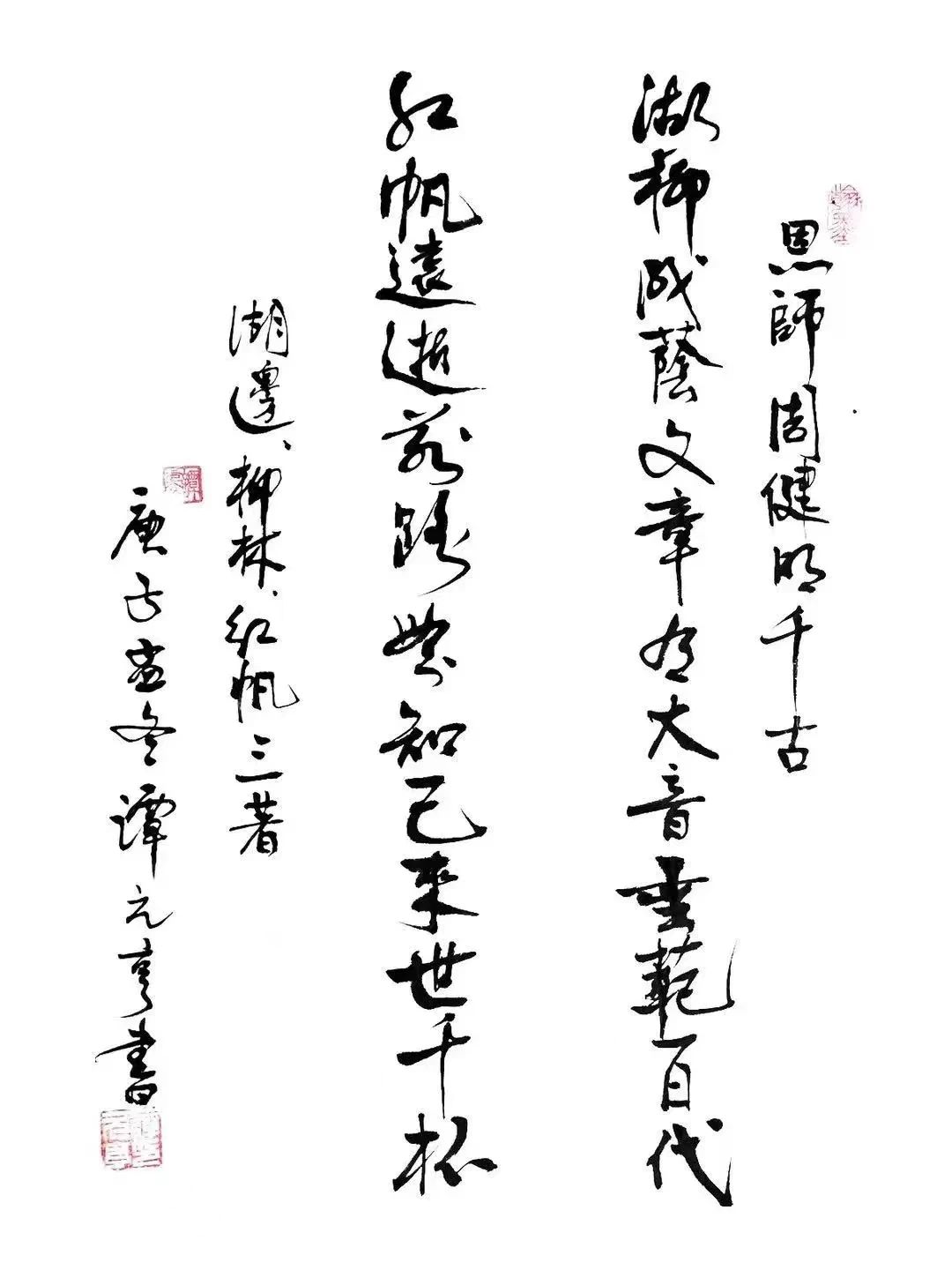

为纪念恩师,我用他的著作的名字《湖边》、《柳林传》、《红帆》写了一副挽联:

湖柳成荫文章有大音垂范百代 红帆远扬前路无知己来世千杯

我想,他会听到的。

该文发表在2022年1月25日的中国网上,并被众多媒体和平台转发。