■ 編集ノート:

米中貿易戦争、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻などで世界情勢は揺れ動いている。東京経済大学の周牧之ゼミは2024年4月18日、小島明日本経済研究センター元会長、田中琢二IMF元日本代表理事をゲストに迎え、激動の世界情勢について解説していただいた。

■ スローバライゼーションが何を意味するか?

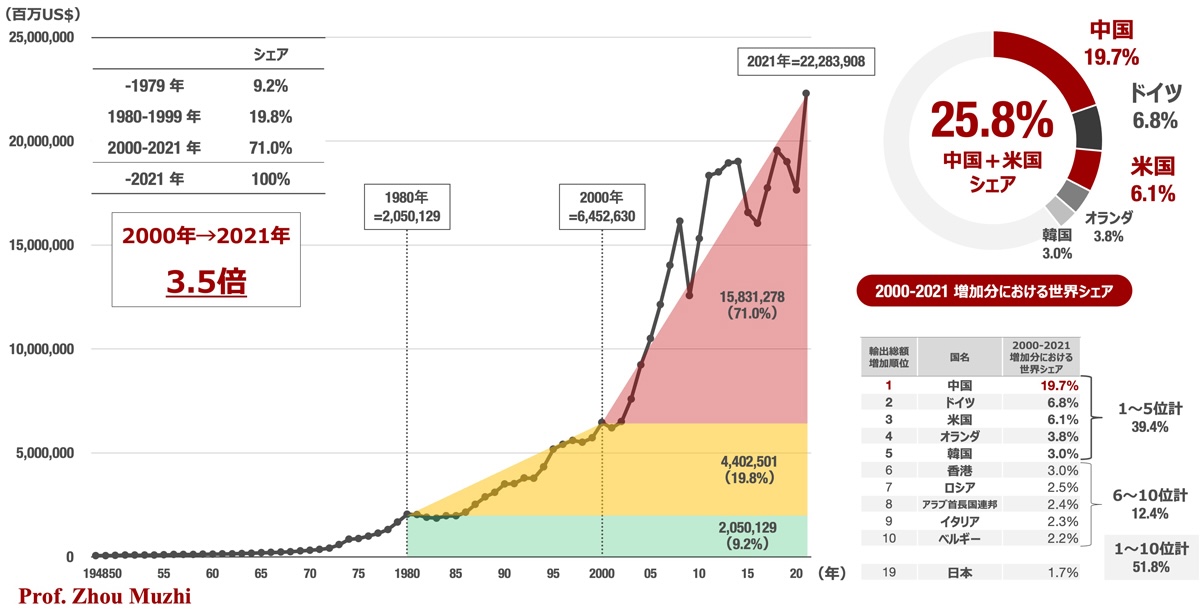

周牧之:田中さんはいまグローバリゼーションからスローバライゼーションになっているとおっしゃった。実はグローバリゼーションで2000年以降、急激に世界の貿易量が増えた。私の記憶がもし間違ってなければ、今日の世界貿易の7割のボリュームは2000年以降作られた。今日、世界経済のGDPの6割は、2000年以降の4半世紀で積み上げられた。つまり2000年以降、急速に進んだグローバリゼーションが人類史上最も富を作った時期であった。

田中琢二:そう。

周:各国を潤わせたグローバリゼーションを、止めようとしたのはアメリカのトランプ政権だった。この点で、トランプ政権が終わった後のバイデン政権は更に酷くなった。これをどう説明するか。

小島明:グローバリゼーションは、冷戦が終わった1991年から30年ぐらいは引き続いた。冷戦前は世界が東と西に二つに分かれ、例えば西からの旧ソ連に対する投資は無かった。1990年代末にコカ・コーラが初めて中国に投資しロシアに行った事が話題になった。

東西の垣根を越えて、資本、人材が移動し始め、世界経済は活性化した。しかし近年、エコノミック・ステートクラフトという言葉があるが、経済を外交の手段、あるいは軍事的手段にする動きが出てきた。

この結果Deglobalization、或いはSlowbalizationと言われる反動的な動きが生まれている。

冷戦が終わった直後の1991年〜93年には、民主主義は最終的に理想的な形を完成したとされ、それ以上は歴史の発展はないとする「歴史の終焉」の議論をする人が出てきた。民主主義があまねく世界を照らすということだ。

周:フランシス・ヨシヒロ・フクヤマの『歴史の終わり』は、このような考えの代表作だ。

図 世界輸出総額推移

小島:しかし冷戦から30年近く経ち、民主主義がおかしくなった。民主主義に分類される国が減ってきた。或いは民主主義とは名ばかりの権威主義が出てきた。またアメリカの中で民主主義がおかしなことになった。

直面する重要な問題はグローバルな情報化だ。情報化はAIの活用が重要だが、落とし穴、つまりフェイクがある。ある調査結果では、インターネット情報をほとんど信用するという学生が圧倒的多数だった。近年のフェイク民主主義のきっかけはいろいろあるが、権力闘争が情報戦になったことが一因だ。フェイク情報戦の状況がどんどん広がって、ロシアもウクライナも相手のイメージを壊すためフェイク情報をどんどん作る。民主主義国ではトランプを始め選挙戦でフェイク戦が始まったのではないか?

グローバリゼーションが、安全保障上あるいはヘゲモニー争いの中で、ブレーキがかかっている。最近、非経済的な貿易制限が増えている。従来なら、輸入に対する制限が貿易制限の一番の中心だった。戦略的、外交的に大事なものは輸出しない、重要な技術は輸出しないという制限だ。

外交的手段として直接投資を規制し、技術や資源を輸出しない。全くこれまでなかった貿易の流れが、グローバリゼーションの逆風になっている。

しかし基本的にはグローバリゼーションは進む。1991年以前に戻ることはない。これから重要になるのは無形資産だ。情報、各種サービス、パテントなど技術を有しているものだ。従来は単純なモノの生産と貿易が中心だった。今は付加価値においては無形資産がどんどん増えている。

頭の中で生み出す無形資産が、これからは極めて重要になってくる。物を作る職人さんも重要だが、デジタル革命、情報革命、知識革命の中で、無形資産、知恵が極めて重要だ。

田中:周先生の問いは、「スローバライゼーションがなぜ起きたのか」だ。起きたという現象面で捉えるべきなのか、あるいは何か人為的に起こしているのであれば、それは何故かといえば、中米関係がすごく大きいと思う。中国のロジックはまた別として、アメリカ人のメンタリティをどう考えるかというと、世界貿易機関(WTO)に中国が加盟したのが2001年。1995年にWTOが出来て、2001年に中国が加盟する際に、アメリカは応援した。中国が自由貿易の世界に参加し、一緒に成長する青写真があった。

ただ中国からアメリカへの輸出が凄まじく多くなり、アメリカの企業も安い労働賃金を目指し中国へ工場移転した。アメリカ国内の工場が減り、中国で生産した安い生産物がアメリカに入り消費者が享受した。その限りではよかったが、今まで工場で働いていたアメリカ人にとっては自分の職を奪われ中国に生産拠点が移動してしまった感覚があった。ラストベルトと言われるアメリカの中西部の白人が多く昔は豊かな中産階級を形成していたアメリカ人層が、非常に貧困になった。そこが、トランプ大統領が支持を集める背景になっている。

トランプがアメリカファーストと言う意味は、アメリカ人が働いてアメリカ人が所得を増やしていくべきで、外国の人に作ってもらってもいいが自分たちの職が奪われるのはけしからんという発想だ。そうした発想が徐々に直接投資、貿易に関する一つの政治課題として上がってきた。

そうすると、貿易を制限しようとなる。それが進むと、一番大事な半導体の技術が、対価無く報酬のないまま技術移転がなされているのではないか等、様々な議論が出た。そして中米関係が見直されてくる。今まで蜜月で自由貿易のパートナーとして一緒にやっていく考え方だったのが、180度変わった。

周:今のアメリカの中国批判は、私が日本に最初に出張で来た1986年当時から1990年代までの、アメリカの対日本批判によく似ている。

田中:そうだ。

■ ユーラシア大陸とアメリカとの関係の中の米中関係

田中:日本にとっては極めて難しい状態になった。というのは、日中は大事な経済関係であり、日米も関係が深い。アメリカが中国に敵対的な意思を示せば示すほど、日本はどう動けばいいのか非常にわかりづらくなった。

実はドイツもそうだ。ドイツもメルケル前首相が中国との関係が第一番だと言っている。中国にはフォルクスワーゲン、アウディがいっぱい走っている。北京の外国車といえば大体この二つだ。そのぐらい中国とドイツの関係が深くなったが、どうもトランプあたりが中国との関係を見直すことをしている。全体的に先進国と中国との関係に変容が起きてしまいつつある。

モノと財に関しては、フラットな関係が2010年から10年間続いた。そこはもうちょっと詳しく議論する必要がある。もしかしたらリーマン・ショックの影響を受けて、世界全体の経済のパイが小さくなったからか? 2010年以降のフラットの前半と後半は少々理由が違うかもしれない。グローバリゼーションが止まっているとは言えないとの議論も検討していく必要がある。

周:ユーラシア全体で捉えると、今アメリカと緊張関係にあるのは、ユーラシア大陸の両側の日本と西欧北欧以外のほとんどだ。田中さんが先ほどの講義で紹介したシカゴ大学のジョン・ミアシャイマー教授の考え方は、私には評価できない。冷戦後、アメリカはロシアをずっと攻め続けてきた。NATOが東への拡大を続けてきた結果、ロシアとウクライナの戦争に繋がった。中東については、戦後アメリカがイスラエルを無条件で擁護したことで、アメリカと中東との関係は複雑化した。アメリカは中東地域に何度も直接出兵し、アフガニスタンやイラクなどに対して国潰しまで行った。

米中関係はユーラシア大陸とアメリカとの関係の中でとらえるべきだ。ユーラシア大陸全体とアメリカとの関係は決して良くはない。ヨーロッパとアメリカの関係に至っても一枚岩ではなく揺れ動いている。中東そしてロシアとアメリカとの緊張関係はそう簡単に緩和されない。アメリカは中国に対抗するため、ロシアと中東との関係を緩和し東アジアに軸足を置くべきだとのミアシャイマー教授の主張は現実的とは思わない。むしろ中国とアメリカの関係は今まだ管理されている方だ。朝鮮戦争とベトナム戦争以降、米中の武力衝突はない。

田中:シカゴ大のミアシャイマー先生の話は、「ロシアと事を起こす必要はない」として今までの外交政策を批判した。アメリカの全体の議論ではない。

周:ミアシャイマー氏が主張した中国との対立は、結果的にアメリカの中東とロシアとの緊張関係に加え、更に中国との緊張関係を作り出すことになる。これはとてもスマートな考えとは言えない。アメリカと自分の庭先の南米との関係すら必ずしも幸せではない。しかし最も深刻なのはユーラシア大陸との関係だ。その意味ではアメリカにとっては、中国との緊張関係を煽るのではなく緩和する努力が必要だ。

田中:地政学という学問の中に、マッキンダーのハートランド論がある。ユーラシア大陸を制覇するところが世界を制覇するという理論だ。その古典と言われる理論の中で、ロシア、中国、イラン、サウジアラビアといった中核のところが、今ライクマインドという「仲間意識」を意味する言葉がよく使われ、ライクマインドの国になりつつある。これはBRICSを中心に、あるいは上海協力機構を中心にして何となく固まっている。

だからこそアメリカは、そこのポイントであるところのロシア、中東、中国と対立せざるを得ない。中国とは管理された競争だが、そうせざるを得ない。周先生のユーラシアという言葉からマッキンダーを思い出してそう感じた。

講義をする小島明氏

■ アメリカ社会の亀裂は、外交姿勢にも大きなブレ

周:アメリカの国内においても今は考え方がかなり分裂していることに注目する必要がある。選挙でのトランプ陣営とバイデン陣営との闘いぶりを見ると、アメリカの社会的な亀裂は、今までになく深刻だ。この揺れるアメリカの国内状況は、アメリカの外交姿勢にも大きなブレを生じさせている。このようなリスクを最小限に抑えるため、ヨーロッパでは、トランプが政権に戻ったときの対処への議論も出てきている。日本でも麻生太郎元首相がこの4月、トランプに会いに出かけている。

田中:アメリカの分裂についてバイデン、トランプ両者の類似点と相違点を並べると、いろいろ論点があると思うが、政府の役割について、共和党は政府を小さくと言っている。バイデンは政府の役割を大きく認めている。

アフガニスタン撤退や中国との関係は、バイデンもトランプも提唱しているが、国内政治の分断ではバイデンとトランプは民主主義に対する視点が違う。

外交政策は同盟国中心か、あるいは同盟国でも競争相手とみなして厳しく対応するかだ。日本は同盟国だが、アメリカは日本との間の貿易赤字は許さない。

貿易に関してトランプは保護貿易主義的で、バイデンも完全な自由貿易主義者ではない。考え方に若干の違いはあるが完全な自由主義ではなくなってきている。

時代認識は、バイデン大統領はこの時代を民主主義と独裁主義の争いとみなし、アメリカは世界中の民主的な友好国を助ける必要があると主張している。一方でトランプは、意外とプーチンに対する共感があり、また習近平とも、もしかしたら個人的に交流しているかもしれない。朝鮮のリーダーについてもなかなか彼は見どころがあると言っている。ある意味では独裁者とされる彼らと仲が良く、彼らの政治姿勢に親近感を持っているようだ。

田中:気候変動問題に関してバイデン政権は推進している。しかしながら、トランプはCOPからの脱退、離脱も考えるだろうと言っている。

移民政策においては多国間協力の必要性をバイデンは言っている。最近は不法移民対策を若干強化しているけれども、トランプは、不法移民は絶対認めない姿勢でアメリカ人ファーストの姿勢を出している。

人工妊娠中絶に関しては、バイデンは容認し、トランプは容認しない。日本人の感覚ではわからないことで、アメリカの人工妊娠中絶に関する国内世論は非常に分裂対立関係にある。

例えばLGBTに対する見方も論点になる。国民の関心ある論点に二つの両極の考え方が出て、なかなか妥協点を見出す話でもない。分断が顕著になっている。それに対して日本はどう付き合っていくのかが非常に難しい。

去年までは安倍総理がトランプ大統領と非常に個人的にいい関係を結んでいたが、今の政治のリーダーシップでトランプと対等にやっていける人が本当にいるのかどうかの問題が一つある。ただ一方で、周先生とは異なる意見になるが、中国の台湾政策との関連で日米の軍事的な近さが何をさておいても大事だというトランプが大統領になるとすれば、政治外交上日本とアメリカは近いとは思う。

ただし、経済政策に関しては、やはり先ほどのアメリカファーストという考え方をより打ち出してくると思う。同盟国に対しても、アメリカとの一定の貿易の赤字幅の縮小化への要求はすごく大きくなると思う。

気候変動問題に関して日本はしっかりとコミットしているけれども、アメリカがCOOPから離脱していることに対して、国際社会がどう対応するのか準備できていないと思う。日本で一番大変になってくるのは、貿易問題だ。対応をこれからしっかりしなければいけない。

一つ象徴的なのは、今日本製鉄がアメリカのUSスティールを買収しようとしているが、バイデンも反対を明確化し、トランプも絶対反対と言っているので、同盟国日本といえども、是々非々ということでアメリカが対応してくると思う。

■ アメリカに叩かれ従う日本と抵抗する中国

小島:アメリカとユーラシア特に中国とロシアとの関係を見ると、第二次世界大戦後、特に冷戦が始まった頃は、中国という存在はまだ成長発展の初期段階で、安全保障上レーザースクリーンから見ると小さかった。だからむしろ中国を応援しソ連に対抗させようとして、ヘンリーキッシンジャーが中国に行った。今では中国が急激に大きくなり、アメリカ経済に挑戦する脅威となった。

1980年代日本はアメリカに叩かれた。日本はエネミーのNo.1で、自動車や鉄鋼が制限され、自由に貿易できない状況にあった。1985年にプラザ合議があり円が切り上げられた。

その頃アメリカの対日世論は確実に悪化した。当時のアメリカの世論調査で、ソ連からの軍事的脅威と日本からの経済的脅威のどちらが重要かとの問いに対して、日本からの脅威が重要だとなった。

当時はそういう戦いだった。しかし日本はその後縮んでしまい、アメリカにとって日本は脅威ではなくなった。そもそも日本はアメリカのヘゲモニーに挑戦する存在では初めからなかった。

ところが中国の外交姿勢と経済発展のあり方を見たアメリカは、中国がアメリカの覇権に対抗するとの認識を持つようになった。

1980年代の日米の経済問題と、今の中米の経済問題はかなり違う。部分的に調整されても、ヘゲモニーで考えると、中国とアメリカは、言葉では協調というがライバル意識や対抗心は長期にわたって続くと私は思っている。

周:中国では日本の失われた30年の原因の一つが、アメリカに叩かれて従ってしまうところにあるとの議論が多い。

小島:日本は、中国としっかり関係を続けるのはもちろん、経済など互いに重要な部分を軸に中国ともアメリカともそれぞれ仲良くするしかない。人によっては米中の仲介を日本がすればいいと言うが、そんな大それた力は日本にはない。仲良くし協力することしか日本には道がない。

もう一つは、日本は政府が中国に対して何かを言い出すと、民間がみんなそれに倣う。アメリカは、政府レベルで中国と対立しても民間レベルでは中国と交流を展開している。アメリカの企業はどんどん中国に行き様々ビジネスをしている。

日本の場合は、政府が中国との関係を調整しようと言うと企業がみんな中国に行かなくなる。そこが問題だ。中国が始めたアジア投資銀行への対応に日本はNOと言った。気をつけて見ていると、アメリカのゴールドマンサックスが中国政府機関のアドバイザーになっている。やはり経済は、お互いに手を繋ぐことは繋ぐ。政治や安全保障上はどうあっても、仲良くやるべきことはやり、互いの利益になることはどんどんやるべきだ。一時的な政府の外交政策に全部右に倣えといった日本の空気があるが、そうではなく、経済はもっとダイナミックに相互依存を続けて動いていいと思う。

国として政策レベルでやるべきことと、それぞれの企業、産業がやるべきことはちょっとアプローチが違ってしかるべきだ。

周:おっしゃる通りだ。日本で新聞を読むと、こうした議論の際に、中国の視点がどうしても欠けている。アメリカの視点はあるが中国の視点はない。中国人がどう思っているかの視点がなさすぎる。私の世代は改革開放世代だ。改革開放時に大学に入学し、改革開放の恩恵を受けたこの世代が、いま政府の中枢にいる。アメリカのヘゲモニーへ挑戦しようという気持ちは同世代には毛頭ない。ただし、日本と違い、アメリカの押し付けには負けないとの思いがある。朝鮮戦争時もベトナム戦争時もその気持ちが強かった。押し付けられたら不愉快だ。けれども、アメリカのヘゲモニーへの挑戦はない。

中国はソ連、アメリカ両方と対峙していた時期に自力更生で自国の産業基盤を作り上げた自負がある。二大スーパーパワーと同時に対峙した時の気概がある。

ソ連の国作りは非常に短期間で行われた。レーニンはあまり苦労せずにドイツの支援を受け一瞬にして政権を取り、国を作った。結果、ソ連の崩壊も一瞬だった。一瞬にできた体制は大抵一瞬で終わる。これに対して中国の1949年にできた政権はアヘン戦争以来、100年以上の苦難の果てに作られた。そう簡単に屈服する訳がない。

■ 貿易大国中国の挫折感が対米姿勢に繋がる

周:1840年のアヘン戦争は、イギリスが植民地のインドで作ったアヘンを、中国に密輸入したことに起因する。イギリス政府はアヘンを自国内で禁止していた。にもかかわらず、中国政府がイギリス商人に密輸入されたアヘンを没収し燃やしたことを問題にし、イギリスは艦隊を派遣しアヘン戦争をしかけた。これが中国の近代史の始まりとなった。

なぜこの戦争が起こったか。茶と磁器とシルクの中国からの輸出でイギリスは貿易不均衡が長年続いた。イギリスは中国に売るものがなかった。でも、生活革命で茶を始めとする中国物産を日常生活に取り込んだイギリス人は中国からの物資輸入が止められなかった。これについて私は20年前に海外の資料を集め論文を書いたことがある。

長年にわたる対中貿易赤字に喘いだイギリスは、インドで麻薬を栽培して麻薬の吸い方まで開発し中国に売りつけた。その規模が徐々に大きくなって中国政府が取り締まりに乗り出し、アヘン戦争となった。

トランプ政権は貿易問題をイシューにした時、中国だけではなく日本もヨーロッパも標的にした。しかし最後に深刻になったのは中国とだけだ。トランプの貿易戦争の結果、米中双方から両国間貿易に高額な税金が掛けられている。それでも中国とアメリカの貿易は減っていない。アメリカの対中貿易赤字も減っていない。要するに、アメリカが中国から物を買うのをやめられない。高い関税は、アメリカの物価高につながっている。

その意味では、今の米中貿易問題は、アヘン戦争前のイギリスと中国の貿易問題に似た構図だ。中国からの輸入を止められないアメリカが、中国に対して「お前はけしからん」ということは理不尽である。これは中国にしてみたらあの屈辱的なアヘン戦争を彷彿とさせる。

田中:そうだ。納得させることはできない。

周:アメリカは、アヘン戦争時のイギリスのように中国からの輸入を止められない一方で、大きな貿易赤字も我慢できない。

プロフィール

小島明(こじま あきら)/日本経済研究センター元会長

日本経済新聞社の経済部記者、ニューヨーク特派員・支局長、経済部編集委員兼論説委員、編集局次長兼国際第一部長、論説副主幹、取締役・論説主幹、常務取締役、専務取締役を経て、2004年に日本経済研究センター会長。

慶應義塾大学(大学院商学研究科)教授、政策研究大学院大学理事・客員教授などを歴任。日本記者クラブ賞、ボーン・上田記念国際記者賞を受賞。新聞協会賞を共同受賞。

現在、(一財)国際経済連携推進センター会長、(公財)本田財団理事・国際委員長、日本経済新聞社客員、(公財)イオンワンパーセントクラブ理事、(一財)地球産業文化研究所評議員

主な著書に『横顔の米国経済 建国の父たちの誤算』日本経済新聞社、『調整の時代 日米経済の新しい構造と変化』集英社、『グローバリゼーション 世界経済の統合と協調』中公新書、『日本の選択〈適者〉のモデルへ』NTT出版、『「日本経済」はどこへ行くのか 1 (危機の二〇年)』平凡社、『「日本経済」はどこへ行くのか 2 (再生へのシナリオ)』平凡社、『教養としてのドラッカー 「知の巨人」の思索の軌跡』東洋経済新報社。

田中琢二(たなか たくじ)/IMF元日本代表理事

1961年愛媛県出身。東京大学教養学部卒業後、1985年旧大蔵省入省。ケンブリッジ大学留学、財務大臣秘書官、産業革新機構専務執行役員、財務省主税局参事官、大臣官房審議官、副財務官、関東財務局長などを経て、2019年から2022年までIMF日本代表理事。

現在、同志社大学経済学部客員教授、公益財団法人日本サッカー協会理事。

主な著書に『イギリス政治システムの大原則』第一法規、『経済危機の100年』東洋経済新報社。