■ 編集ノート:

志田崇氏は、青森で建設業を営みながら、海でアマモの保全活動をしている。昨夏、志田氏の案内で青森の海に潜った。大変に豊かな海で、アワビが獲れた。アマモは、ブルーカーボンとしてCO2を吸収し、豊かな海を育む。東京経済大学の周牧之ゼミは2024年11月21日、志田氏をゲストに迎え、中井徳太郎元環境事務次官に加わっていただき、海における脱炭素と環境保全の取り組みについて語り合った。

■ 八甲田山のミネラルでホタテ養殖

志田崇:青森県陸奥湾でアマモという海草の保全をやっている。青森県は本州の最北端にあり、大間のマグロ、夏のねぶた祭、世界遺産となった縄文の三内丸山遺跡や、都市伝説だがキリストの墓もある。温泉が豊かで、海産物、畜産も豊富、コメも日本酒もいい。野菜は人参、牛蒡が沢山獲れる。

私は青森市内で建築や土木工事、砕石を行う建設業を営みながら、サステナブル事業室で豊かな海作りや、アマモの保全活動をしている。

青森県は三方に四つの海域を持つ。まず日本海だ。潮の流れが早い津軽海峡、太平洋、そして陸奥湾がある。海岸線の距離は約796kmで、陸奥湾は、津軽半島と下北半島に囲まれているため閉鎖的で、穏やかな海域となっている。2016年にはホタテの養殖で日本一になった。八甲田山から川を伝って森のミネラルがたっぷり陸奥湾に注がれるためホタテ養殖が栄え、漁業の中心となった。ミネラルで植物プランクトンがよく育ち、ホタテの餌になっているためだ。

■ ブルーカーボンを担う海藻類

志田:アマモ保全のきっかけは、26歳で青森に帰り家業の建設業を継いで漁港の整備に携わり、漁業者からアマモの重要性を聞き知ったことだ。

子供のころ海水浴に行くと足に絡んで邪魔な奴だと思っていたアマモが、とても重要だと気づいた。陸奥湾は波が穏やかで、栄養が堆積しアマモが沢山生い茂っている。

アマモは、昆布やワカメとは違う海草(うみくさ)で、種子植物だ。根があり、茎があり葉がある。生殖花を年に1回出し、雄花と雌蕊が花になり、種をつけて種子を作る。茎の部分を噛むと甘いからアマモと言われ、白い花を咲かせている。

種は米粒かゴマのような形をしている。昔はアマモの種をネイティブアメリカンが食べていたとの伝説もある。アマモの種類は四つ。陸奥湾に多く分布しているアマモはコアマモで、幅がマッチ棒ぐらいの細い草だ。スゲアマモは、草むらや小砂利によく生息している。アマモは茎が横に伸びるのに対してスゲアマモは縦方向に伸びて繁殖していくので、斑状(むらじょう)に生育する。タチアマモは高さ7mを超えるような世界で最長級のものが陸奥湾に生えている。

これらアマモがまとまって生えているのがアマモ場だ。光合成をするので、二酸化炭素を吸って酸素を供給する役割を持つ。最近ようやく耳にするようになったブルーカーボンの役割を果たしている。ブルーカーボンは、海洋の生物によって大気中の二酸化炭素が取り組まれ、海域に貯蔵された炭素のことを言う。

大気中の二酸化炭素が海に溶け込み、それをアマモが吸い海中に溜め込むことをブルーカーボンという。アマモに限らず昆布、わかめ、マングローブ等、海草藻類全てがブルーカーボンの対象となる。森など陸上でCO2を吸収するのがグリーンカーボン、海の海草藻類が吸収するのがブルーカーボンと言われる。

■ ブルーカーボンが最も二酸化炭素を吸収

志田:二酸化炭素が1年間で95億トン排出されるうち、陸上のグリーンカーボンが約20億トン、海洋のブルーカーボンが約28億トン吸収する。海洋の方が、より多くの二酸化炭素を吸収している。中でも浅い海域の海底で貯蔵されるブルーカーボンは海洋全体の約80%で、海藻がよく生える浅瀬の海が、CO2を沢山吸収してくれている。

海藻類は光合成をして生育する際に、葉や根に二酸化炭素を溜め込む。海藻や昆布はヌルヌルしている。それはポリフェノールで、分解されにくい物質になりCO2を溜め込む。

吸収係数の研究によると、アマモは1年間1ヘクタールで4.9トンのCO2を吸収する。ブルーカーボンは2050年のカーボンニュートラルに貢献できると今期待されている。水質浄化の効果もあり、生活排水の栄養があるアンモニア、リン酸、窒素などを栄養分として吸収し、赤潮を防いでくれる。小魚たちの住処にもなっている。

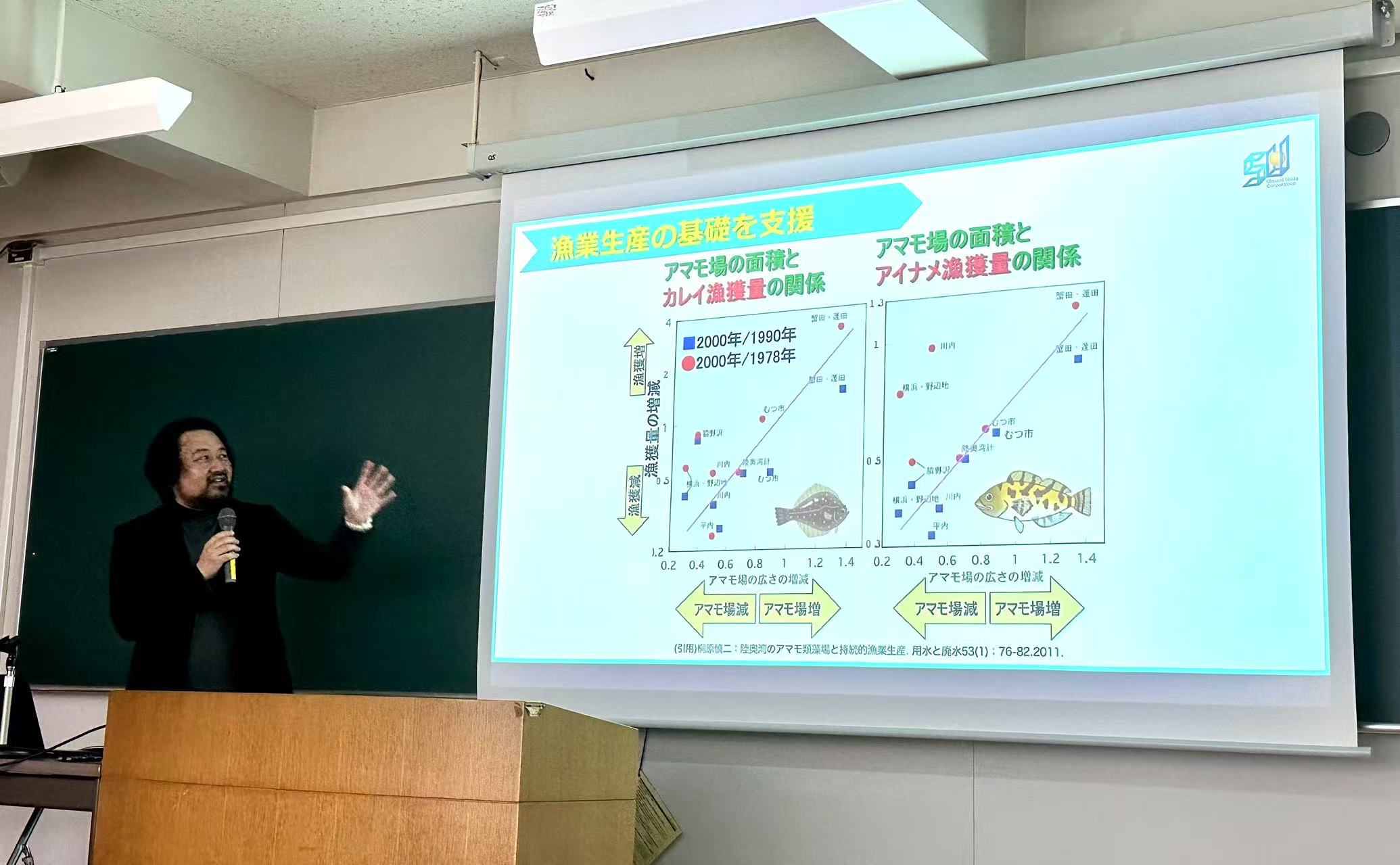

■ アマモ場は漁業生産基地を支援

志田:私がアマモの活動を始めたのは生物多様性の漁業支援からだ。漁港を整備し漁港が賑わうため何が出来るか考えた時に、アマモを増やし、イシダイ、クロダイなど好きな魚を増やして食べられるようにし、漁港を盛り上げたいというのがアマモ活動の始まりだった。

アマモ場にはマコガレイ、カワハギ、ハゼ類、アイナメ、キヌバリ、クロダイ、マダイ、カラスミにして食べるとうまいボラ、コウイカ、シャコ、石ガニ、ウスメバルの稚魚、クロソイの幼魚たちも沢山いる。

アマモは、小さな魚が大きな魚に食べられないよう隠れる場所になり、また、アマモ自体が波を揺らせてとても居心地の良い場所となり、海のゆりかごと呼ばれている。餌を食べる場所にもなっていて、スゲアマモにナマコは張り付くように生息している。卵を産む場でもあり、アオリイカはアマモに卵を産む。ホタテが発生する場所として、ホタテの稚貝が、アマモの葉について発生している。

アマモ場が多いほど、カレイやアイナメの漁獲量が多いという研究のデータもある。アマモ場は、漁業生産の基地支援になっている。漁業者にとって、そして我々魚を食べる人の生活にとっても、大変重要な場所である。

■ 陸奥湾のアマモ場が急減

志田:陸奥湾のアマモ場は環境省の1990年の調査では、海域が日本最大規模で、6,862ヘクタールあった。但し1978年の調査に比べて369ヘクタール消滅しており、消滅面積も日本一だった。

2020年の環境省の調査では、陸奥湾は2,068ヘクタール減ってしまった。調査方法が違うので何とも言えないが確かに減少している。1990年の調査より4,794ヘクタール減ってしまったことになる。アマモの吸収係数は、前述のように年間、1ヘクタール毎に4.9トン吸収してくれる。2,068ヘクタールの面積でCO2の吸収量を換算すると、年間約1万133トン、CO2を吸収してくれていることになる。

2023年、1世帯あたりCO2が2.52トン発生するとのデータで換算すれば、大体4,021世帯分のCO2を陸奥湾のアマモが吸収してくれていることになる。但し1990年にアマモ場が6,862ヘクタールあった時は、1万3342世帯分ものCO2を吸収してくれていた。

■ アマモを保全するコンクリート構造物「竜宮礁」を開発

志田:アマモが減った原因は、東京と同様に埋立地を作り砂地がなくなったことにある。港湾、漁港に海岸工事をする建設業者としては耳が痛いが、これで潮流や水質が変化し砂地がなくなり、濁りが出来て光合成ができずに、消滅した。

水温が高くなったのも原因だ。水温が30度を超えるとアマモは枯れて死んでしまう。

また陸奥湾で特徴的なのが、ホタテの桁引き操業でアマモを刈り取ってしまうことだ。桁引き網は底曳網で、爪を常に引っ掛けてナマコやホタテを浮かせ、後から追ってくるかごに入れる漁法だ。ナマコやホタテを取るのと同時にアマモも削ってしまう。ナマコとアマモが混合して取れるため、漁師さんたちも仕分けるのは大変だ。

とはいえ私が青森に帰って2、3年後の平成19年、漁獲量が大きく増え漁獲金額が30億円以上になった。漁師さんたちはお金を稼ぎたい、獲りたい。当時の青森県の漁獲金額のデータで、スルメイカが漁獲金額の28.1%を占めて第1位。次いで帆立貝、3番手はナマコの5.9%で、マグロに勝っている。

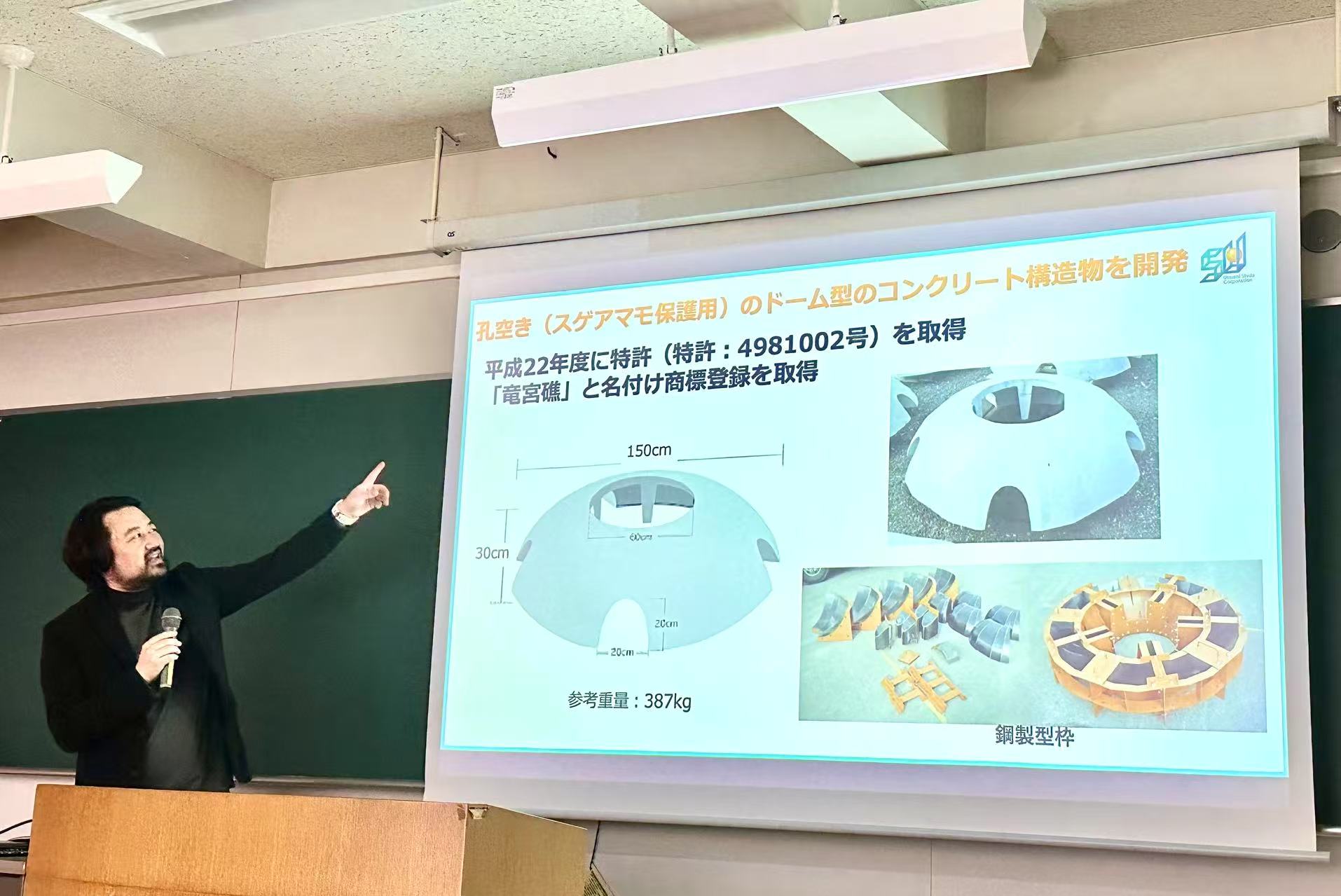

問題解決のため、桁引き操業の邪魔にならないようスゲアマモの地下茎をほぐし、ナマコの育成場にもなるような堅牢な構造物の開発を2007年からスタートした。

出来上がったのが穴開きのドーム型のコンクリート構造物だ。特許も取り、「竜宮礁」と名付けて商標登録した。最初に潜って調査したときに魚やナマコが沢山来て、まるで竜宮城のようだったから付けた名だ。

■ モニタリングで効果を実証し事業化を推進

志田:竜宮礁は直径1.5m、高さ30センチで、流体の抵抗を受けにくいドーム型にした。流れを可視化し、陸奥湾内に150基ぐらい設置し、実証実験を2年かけて行った。ナマコは夏に寝るので、その仮眠場となり、冬は動きが活発になるので表面に付いた。1カ所からナマコが最大23個体出て、小さいナマコも見られた。スゲアマモを穴の中に移植し桁引きをしたところ、底引網の通った爪跡の残る中でスゲアマモがきちんと守られていた。様々なメバル、アイナメなどが見られている。

この成果が県に認められ、青森県の水産環境整備事業に2013年度から取り入れられ、これまで4万機以上、陸奥湾に設置されている。1機当たり5万5000円で販売し、22億円以上になった。設置しただけでなく、実際に効果が出て、仕事として続けていけることが重要だ。私も潜り、ナマコ、アワビが生息し住み替えしているのを確認し、きちんとモニタリングして効果を確かめている。

さらに面白いことにヤリイカが、竜宮礁の天井裏に産卵しており、多機能な効果を生むことが確認できた。その他にも、アマモの保全だけでなく、表面に昆布、アワビ、サザエの餌になるフシスジモクがついて、アマモ場の効果も確認した。

陸奥湾のアマモ場の動向は、1990年から2020年まで約2,000ヘクタールで、2010年が最少だった。竜宮礁設置を2013年にスタートしてからアマモ場が増えてきたのは、漁師さんたちが竜宮礁の場所を禁漁区にするなど工夫しアマモ場を守ることに協力してくれるおかげでもある。

竜宮礁は、閉鎖的で波が穏やかという波浪条件が優しい陸奥湾用なので、直径1.5m高さ30センチだった。実際の効果を踏まえ、日本海、津軽海峡、太平洋に持っていくために大型化をした。

直径4.5m高さ1.1mで15トンの重いものを、青森県の津軽海峡と日本海に設置し、実証したところ、見る影もなかった昆布が付着し、水ダコがいて、ヤリイカが産卵し、シマダイが1機あたり30匹いた。日本海の方は、マダイや、10センチ程のサビハゼが3,000匹ぐらい上にいて、それを捕食しようとヒラメ、マダイ、ウマヅラハギがいる効果を実証した。

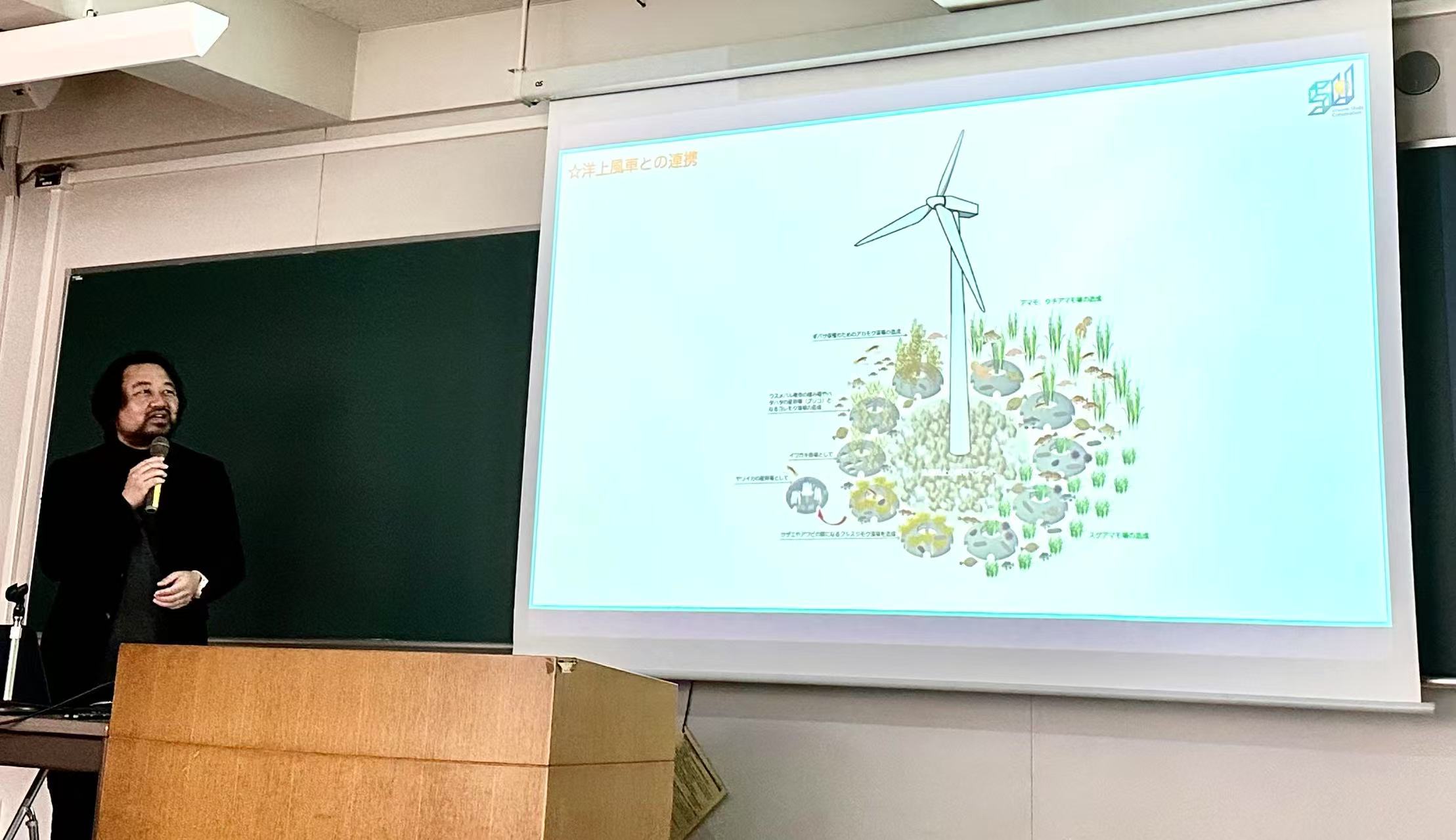

■ 風力発電で揚水し、アマモを育成

志田:青森の日本海の南側ではいま洋上風力の公募が行われている。洋上風車が立つと恐らく禁漁区になり、安全の面から漁ができなくなる。それなら、魚礁をおき、藻場を増やし、生物を増やし、ブルーカーボンの効果が出るようにしたい。事業者が決まったらアプローチしていきたい。

2008年から魚礁をつくるだけでなく、実際にアマモ移植を実施してきた。

ドームに入れるアマモの種子を生産し、漁師さんと一緒に種ができるものを取り陸上の水槽で保管、選別し、砂を敷いた陸上水槽で種を植え、種苗を作り、青森駅前干潟にも移植した。

移植1年後に、アマモがすくすくと成長して伸び、3年後には2メーター程のアマモ棚を作り、5年後には2.5m〜4mぐらいの広さのアマモ棚を形成し、その脇にカレイが生息するようになった。このような取り組みをしていたところ、5年前の2019年、日本テレビ「鉄腕DASH」のロケ地になり話題を呼んだ。

ブルーカーボン効果がある種苗を生産するのに、化石燃料で発電された電気を使うことに疑問を感じていたため、再生可能エネルギーの風力エネルギーである垂直軸の風車を利用し、漁港内の海水をくみ上げ、陸上の水槽に入れ、スゲアマモの種を育てて生産した。出来た種苗は漁港内の海底に移植した。移植後の9カ月後、生育を確認し、3年後にはスゲアマモの群落を作ることができた。出来た種苗は竜宮礁の中にも移植している。

■ 民間のブルーカーボンクレジットを活用

志田:人が介入し、アマモ場を作り、海藻養殖をし、吸収したCO2を定量化して売買することが可能になった。ジャパンブルーエコノミー技術研究組合JBE は、独自の Jブルークレジットを創設した。

国が主体となったJクレジット制度は2013年に開設されたが、取引は、省エネ設備の導入、再生可能エネルギーの導入、適切な森林管理が主体で、海草藻場の造成保全が入っていない。

これに対してJブルークレジットは国主体ではなく、ボランタリークレジットつまり民間のクレジット制度だ。創設した者、使う者にとって互いに良い取引となっている。

NPO市民団体等が、アマモ場の造成保全をし、どの大きさの藻場でどの程度CO2を減らし吸収しているかの算定を、 JBEにプロジェクトとして申請する。一方、企業団体等クレジット購入者、とくに大企業はCO2を削減しろと社会的責任を問われているものの、工夫してもなかなか全部ゼロにはできない。そうした時、プロジェクトで創出したクレジットを買うことが、CO2削減になる仕組みだ。

市民団体が活動するためにはボランティアだと長続きしない。ある程度買ってもらいお金に換えて活動することで、持続的なアマモ場、海藻の造成ができる。売る方も買う方もCO2の削減を担うことになり、互いにウィンウィンの制度になっている。

■ 暮らしの真ん中に海を

志田:青森駅前干潟が拡大し、2021年4月に青森駅前ビーチという海浜公園が開園した。そこでもJブルークレジットを利用し、アマモ場を作った。規模は小さく、砂浜3,500平方メートル、干潟が1,500平方メートル、海中2,000平方メートルで、端から端まで100m程の小さなビーチだが、青森駅前ビーチは青森駅から走って30秒の近さと、青森ウォーターフロントエリアという観光施設、クルーズ客船の停泊場の一角であることが魅力だ。

昔の青森港は、明治末期には家があり、子供たちが海で戯れる場所だった。大正末期も漁業者が魚を捕ってくると100人200人の人だかりができ、漁獲されたものを見ている風景があり、まさに海に寄り添った暮らしをしていた。それが、昭和になり北海道の函館と青森を結ぶ青函連絡船、人と物を運ぶ重要な連絡船ができたことで、岸壁が増え、砂地を壊し、人よりは船にとって良い場所になった。1940年頃には青函連絡船で貨車をそのまま船に乗せて行く形になった。当時は岸壁が三つあった。

1988年に青函トンネルができ青函連絡船は廃止された。岸壁があり柵があり、ただ眺めるだけの海で、利用価値が全くない海になった。そこで県が2014年から2015年にかけて、青森港を元のように人が行き交い潤いのある空間にしようと、第1岸壁を干潟に造成した。

さらに、魚が住む砂浜を作ろうということになり、海洋専門家の木村尚さんの助言を受け、青森駅前ビーチを作った。キャッチコピーは、「暮らしの真ん中に海を」となった。

2021年7月にオープンし、私たちが県からの要請で管理している。キャッチフレーズは「人と水生生物が共存する居心地の良い空間作り」にした。陸奥湾の中でも風向きによってゴミが溜まり、海草藻類が流れ着く場なので、日常的に海岸を清掃している。保全活動してきた中でアマモが増え、青森駅前ビーチにはアマモに寄り添うカレイの幼魚、ハゼ類、ボラなど魚も増えてきた。

アマモの移植活動には大人だけでなく子供たちも巻き込み、アマモの種を上から撒いてもらっている。針のない注射器のシリンジでアマモの種を海底に打ち込むやり方だ。子供たちには網を引かせ、生物調査をやり、アマモの大切さを座学でも行っている。

■ 地域の課題をクリアしながら持続展開

志田:2021年7月から活動を続け2023年6月、ベイブリッジの上から撮った写真を見るとアマモが沢山生息しているのを確認できた。200平方メートル以上ある同地の面積でJブルークレジット認証を申請することにし、ドローンで空撮し、正確な面積を把握し、どのくらいの密度でアマモが生えているか調べた。Jブルークレジット申請の手引きにあった計算式に、調査から得られた数字を当て、1年間で0.3トンのCO2を吸収していることがわかった。

JBSに申請したところ、確実性の評価で、いろいろ差し引かれ、青森駅前ビーチでは1年間で0.2トンのCO2を吸収していると証明された。

津軽海峡の青森と函館を結ぶ青函カーフェリーが購入してくれた。クレジットの1トンあたりの取引金額は約7万円で結構高い。私達は0.2トンなので1万4000円換算になるところを、0.1トンを5万円、すなわちトン当たり50万円で購入してくれた。我々の行動活動を応援してくれた。

Jブルークレジットで実感したのが、同制度ができて、購入者から資金を得ると、持続可能な活動が展開できることだ。二酸化炭素の取引以外に、生物多様性の創出、水産振興、食料供給、水質浄化につながった。

ビーチには子供から大人まで観光客もいろいろ訪れる。人と人のコミュニティの場として、新たな価値が取引価格にも反映されている。創出者も購入者もこの制度によってカーボンニュートラルに貢献し、気候変動対策をし、豊かな海作りに貢献できる。地域の課題をクリアしながらお金を回していける。

■ 自然共生サイトに登録し生物多様性向上を

志田:青森駅前ビーチは、生物多様性のポイントの自然共生サイトに登録を申請している。自然共生サイトは、2021年G7サミットで日本が国内外に向けて約束した2030年までに国土の30%以上を自然環境エリアとして保存する「30by30」という取り組みがある。海も陸上もどちらも30%以上、自然環境エリアとして保全する。

国が認定した自然共生サイトは、OECMすなわち「民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られる」と国が認定する区域だ。認定区域は、国立公園などを除いた地域で、保護地域との重複を除き、「OECM」として国際データベースに登録される。

国立公園などの保護区ではない地域のうち、生物多様性を効率的かつ長期保全を集中して行う地域を、国際的に登録する。国際的なデータベースに載せる。例えば青森駅前ビーチが自然共生サイトそしてOECMになると、環境保全エリアとして世界的に発信できる。Jブルークレジットとは違い、まだクレジットにはなっていないが企業や団体が、生物多様性の取り組みを明示化することで、企業の投資家や一般消費者、利用者にPRでき、事業の価値を高めるメリットがある。

青森駅前ビーチも価値を高めていきたい。自然共生サイトのポイントは、生物多様性の向上であるため青森駅前ビーチでリストを作り実践している。

ブルーカーボン、自然共生サイトへの登録を通じて、地域の自然環境を保全することで様々な価値を上げていきたい。と同時に、継続的な活動をするために資金を回していきたい。地域の環境問題対策、地域経済、豊かな自然、幸せな未来に向けて、歯車が合えばいいと思う。

■ 海を豊かにする再生事業

周牧之:アマモを選んだ理由を伺いたい。砂地や温度が関係してくるということだが、成長のスピードは?

志田:多年草なので成長は早い。定着してくると地下茎を通って繁殖していく。生育地は砂地、砂利場が多く、昔は青森の海が日本一のアマモ場だったポテンシャルもあって、アマモを選んだ。アマモが生物多様性に貢献していることで、造成を進めた。

周:アマモと昆布やワカメとの棲み分けは?

志田:昆布やワカメは硬い所に吸着し生育していくので砂地ではない。竜宮礁は表面が硬いコンクリートなので、胞子が吸着し、昆布が増えているところもある。日本製鉄でもやっていると思うが、着底気質を持つものを入れ、昆布やワカメを増やすことも可能だ。

周:竜宮礁を作ったことで海が豊かになった。その点、漁業者としてのメリットは数値化されているのか?例えばナマコがものすごく増えたとか、

志田:何とも言えない。藻場があると密漁があって獲られたりすることもある。青森のナマコは輸出できていない。

周:中国人はナマコが大好きだ。高く売れる。

志田:いまは原子力排水の問題があり、輸出は出来ない。

中井徳太郎:ナマコを獲る桁引き網はいまもやっているのか?

志田:やっているところもある。潜って獲ることもある。竜宮礁を作ったところは桁引きの邪魔にならない。実際、漁師さんたちは、竜宮礁を保護区にするため漁はしない。海藻類もついているので発生場として保護しようということだ。

周:ナマコは養殖しているのか?

志田:していない。種苗は生産している。完全養殖は中国でやっていると思うが日本はまだやっていない。

中井:青森の人はナマコをよく食べるか?

志田:買って食べることはしない。貰って食べる。青森ではりんご、ホタテ、ナマコは貰って食べる。買うことはしない。

周:ナマコはアマモの落ちた枯葉を食べる?

志田:相性がいい。ムラ状に生えるので、ナマコは木の下で寄り添っているような形で枯葉を食べている。

周:ナマコも美味しく食べられる。レシピ次第かもしれない(笑)。アマモ場を活用し、今の手法で、養殖場として使えるのか?先日実際に潜ってみて、陸奥湾が実に豊かな海だと実感した。今後、漁業よりは養殖のウエイトが大きくなるのでは?海の再生の話と、養殖のことを絡めていくのも一つの筋ではないか?

志田:海の使い方、漁業経営のあり方が違う。海岸線は自由に使えない。

周:藻場を入れる場所はどのように決めているのか?

志田:業者さんと、どこに入れるかをヒアリングし、ここに設置してほしいという希望のあった場所に入れる。

中井:そこは本来、漁場だったのか?漁業者が魚を獲っていた場所か?

志田:そうだ。漁場だったのが、桁引きをし過ぎて砂地になってしまったところなどがある。

中井:それを漁場に戻す必要がある。

志田:竜宮礁を入れた結果を漁師さんに見てもらい、また入れようという話になる。それが漁獲量と、漁獲金額にどれだけ反映されているのかわからない部分もあるが、評判はいい。

■ 竜宮礁の更なる展開と課題

周:地方自治体の意識の高さも影響しそうだ。他の地域でやっているのか?

中井:酒田でやった?

志田:酒田で竜宮礁を設置した。アカモクの母藻を表面に付けた。アマモも移植したが根付かなかた。

中井:アカモクは根付いて広がったのか?

志田:全部で6基入れた中で、なぜか一つだけに付いた。徐々に広がっている。他の竜宮礁のところにも広がってくる。他の単体の方にも流れていっているかもしれない。

中井:陸奥湾以外でやっているのは?

志田:酒田と佐渡でやった。佐渡もとてもいい結果が出ている。ナマコが豊富で、ナマコのために設置してくれと言われて設置した。マメタワラ、ホンダワラが表面に付いた。

中井:全国展開のポテンシャルがある。海の状態に合わせて、バリエーションのある展開を考えていける。

周:アマモは海を再生する力を持っている。竜宮礁は陸奥湾だけでなく、全国展開、世界展開もできそうだ。特許は取ったのか?

志田:あと5年くらいで切れる。

周:私は若い時、政府開発援助(ODA)に携わった。20数年前に東南アジアで調査した時に、養殖が海岸に深刻なダメージを与えたのを目にした。

志田:養殖で海が汚れる。

周:竜宮礁で、海が修復できるのではないか。

志田:ナマコはホタテの下にいて、糞を食べてくれると言われている。

周:竜宮礁を使い海の環境がかなりの面積で改善されるかもしれない。

学生:竜宮礁は太平洋に置いているか?

志田:置いてない。太平洋は岩盤が多いからだ。震災前は昆布など海草も生い茂っていたが、震災でそれらがなくなってしまった。竜宮礁を設置してみないかという話もあったが、太平洋は岩盤が多く起伏があるため、置いても安定しないことから設置してない。砂地に置いて、海藻の付着や魚のすみかを作っている。

学生:脱炭素化を目指す上で、洋上の風力風車をしている海に竜宮礁を設置する際の課題はなにか?

志田:洋上風車をしているところは風がいい。風が強いので波も立ち、海底の砂も移動してしまう。置いた竜宮礁が、砂の移動で埋没することもあるため、身長を高くするといった課題がある。

■ 竜宮礁事業を支える仕組み

周:竜宮礁事業は地方自治体が資金を出して実施している?

志田:そうだ。公共事業で、水産庁と青森県の資金が入っている。

周:アマモは1年間1ヘクタールで4.9トンものCO2を吸収する。それが大きな宣伝効果を生むはずだ。海上風力とのセットでやるのはいいアイディアだ。標準化すればよいのでは?

志田:海草が生えるところなので10〜15mぐらいの水深だ。水深が浅い所の風車とセットにするのがいい。

中井:アマモは多年草だから、一度認定された0.2トンのクレジットは、毎年続くのか?

志田:毎年続く。毎年1年間で吸収したCO2の量をクレジット化する。

中井:1回申請して認定されたら、毎年買ってもらえるのか?

志田:毎年買ってもらえるかどうかは、わからない。津軽海峡フェリーが来年また買ってくれたとしても金額が低くなるかも知れない。

中井:ブルークレジットを取ったとき申請事業主体はどこか?

志田:私が所属しているNPO団体として私の会社も入って出した。

中井:竜宮礁として展開するのと、地道にアマモ場を作って再生していくのと、両方やっている?

志田:そうだ。竜宮礁の設置にお金がかかるので民間団体だけでは難しい。

中井:4.5mの外海洋の竜宮礁は、志田内海が製品化しているのか?

志田:製品化している。

中井:日本海側と津軽海峡側で出したのは?

志田:自前でやったのも洋上風車の事業者のスポンサーがついたのもある。

中井:竜宮礁は、真ん中のところにアマモを付ければそれを保全できるが、アマモだけではない?

志田:昆布は自然に付いたが、昆布の補草を他から持ってきて付けて促すこともした。竜宮礁の中はアマモで、表面に他の生物がつく。

中井:まさに森里川海的だ。陸奥湾は鉄分の問題などはないのか。

志田:ミネラルが流れてきていると思う。陸奥湾の外海はわからない。鉄分が不足しているかもしれない。

中井:鉄分が原因で、藻場が枯れているところもある。そこは竜宮礁と合わせてやればいい。

JブルークレジットはCO2を金に変えてくれる点で非常にいいことだ。志田さんが元々、生物多様性を戻そう、自然を戻そうという問題意識を持っている。それはいま世の中の潮流になっている。脱炭素のカーボンニュートラルが大きなテーマであると同時に、もう一つ、ネイチャーポジティブで自然を戻そうということが世界的潮流になっている。

ネイチャーポジティブ的なことで何ができるか考えたときに、海の再生にとって藻場の話はド真ん中だ。CO2をカウントしたクレジットが高く売れるのは二つの意味合いがある。単に削減する価値のクレジットは、買う側の企業からしても、自分が削減するのが本来だが、削減しきれないから他の人の分を買うという話で捉えられる。

一方で吸収は、自然を戻すという付加価値になっている。CO2を吸収してくれるのでお金になるというわかりやすい世界がある。海の再生に企業が協力しているという企業イメージを出すことが重要だ。

森林再生も同様で、森林吸収クレジットも4、5万円で高額だ。森林吸収への取り組みを説明したい大企業のニーズがある。

カーボンニュートラルは2050年までにゼロという目標が立っている。サーキュラーエコノミーとネイチャーポジティブとの三つを全部統合する青森のアマモは、大事なプロジェクトだ。

プロフィール

志田崇(しだ たかし)/志田内海株式会社代表取締役会長

1980年生まれ。青森県青森市出身。建設業に携わる一方、海の環境保全活動に尽力している。コンクリート製の海草アマモ増殖礁「竜宮礁」を開発して特許を取得。弘前大学大学院理工学研究科の社会人大学院で学んだ。

2022年第10回 環境省グッドライフアワード環境大臣賞受賞。

中井 徳太郎(なかい とくたろう)/日本製鉄顧問、前環境事務次官

1962年生まれ。大蔵省(当時)入省後、主計局主査などを経て、富山県庁へ出向中に日本海学の確立・普及に携わる。財務省広報室長、東京大学医科学研究所教授、金融庁監督局協同組織金融室長、財務省理財局計画官、財務省主計局主計官(農林水産省担当)、環境省総合環境政策局総務課長、環境省大臣官房会計課長、環境省大臣官房環境政策官兼秘書課長、環境省大臣官房審議官、環境省廃棄物・リサイクル対策部長、総合環境政策統括官、環境事務次官を経て、2022年より日本製鉄顧問。