A comparative study on zero-case policy and coexistence policy from perspectives of COVID-19 control and economic development

周牧之 東京経済大学教授

■ 編集ノート:

突如勃発した新型コロナパンデミックは人類社会に大きな災難をもたらした。各国はこのパンデミックにどう対応したのか?それぞれの政策の有効性について、周牧之東京経済大学教授がパンデミック初期から比較研究を行ってきた。本論文はコロナパンデミックの3年間における主要各国の政策を、ゼロコロナ政策とウイズコロナ政策という軸で比較した。後半では、2021〜2022年の各国のパフォーマンスについて、感染抑制効果と経済成長の双方から、詳細のデータで検証した。

1.2021年各国感染抑制パフォーマンスの比較

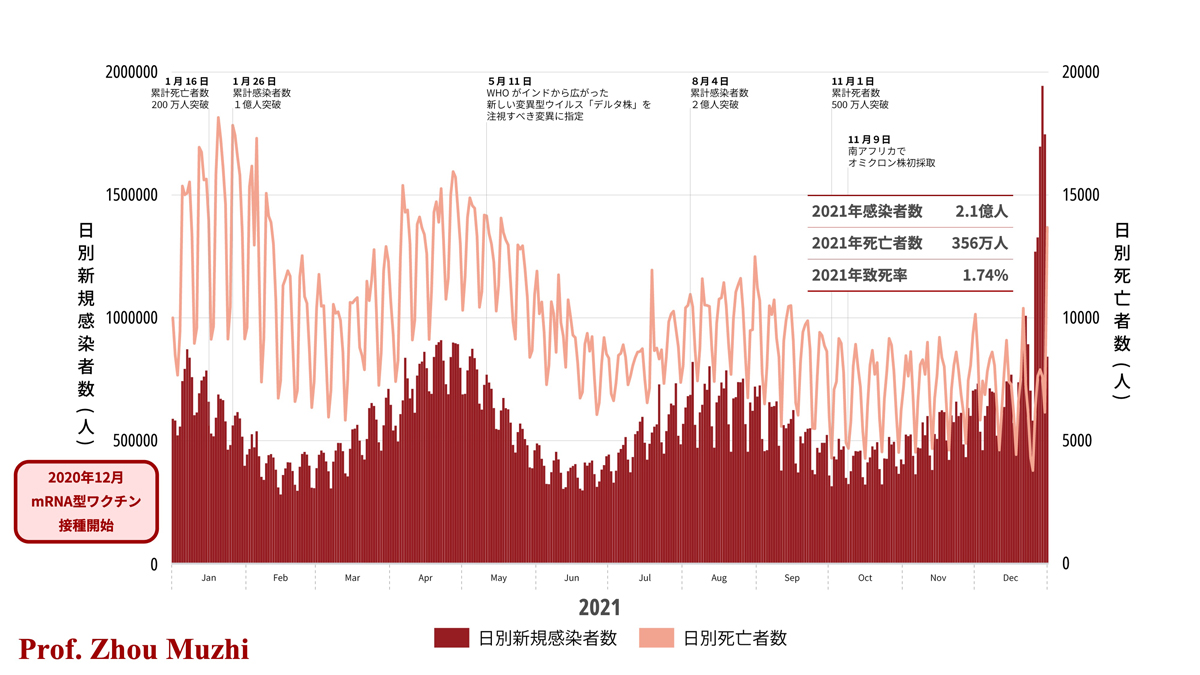

世界は2021年、新型コロナウイルス感染拡大の波を通年で3度も経験した。2月頃には前年度から引き継いだ波が収束に向かったが、その後、変異株「デルタ株」の影響により、世界的に感染拡大が再び始まり、4月に一度目のピークが、8月に二度目のピークが起こった。その後、一旦、収束傾向が見られたが、11月9日に南アフリカで新たな変異種「オミクロン株」が確認された。以降、年末にかけて爆発的に感染者数が拡大した。結果として、2021年世界の累積感染者数は約2.1億人、累積死亡者数は約356万人に及んだ。致死率は約1.7%となり、2020年の同約2.2%をやや下回った。致死率の低下は新型コロナウイルスの弱毒化、治療法の進展、ワクチンの効果などが考えられる。

図1 2021年世界新型コロナウイルス新規感染者数・死亡者数の日別推移

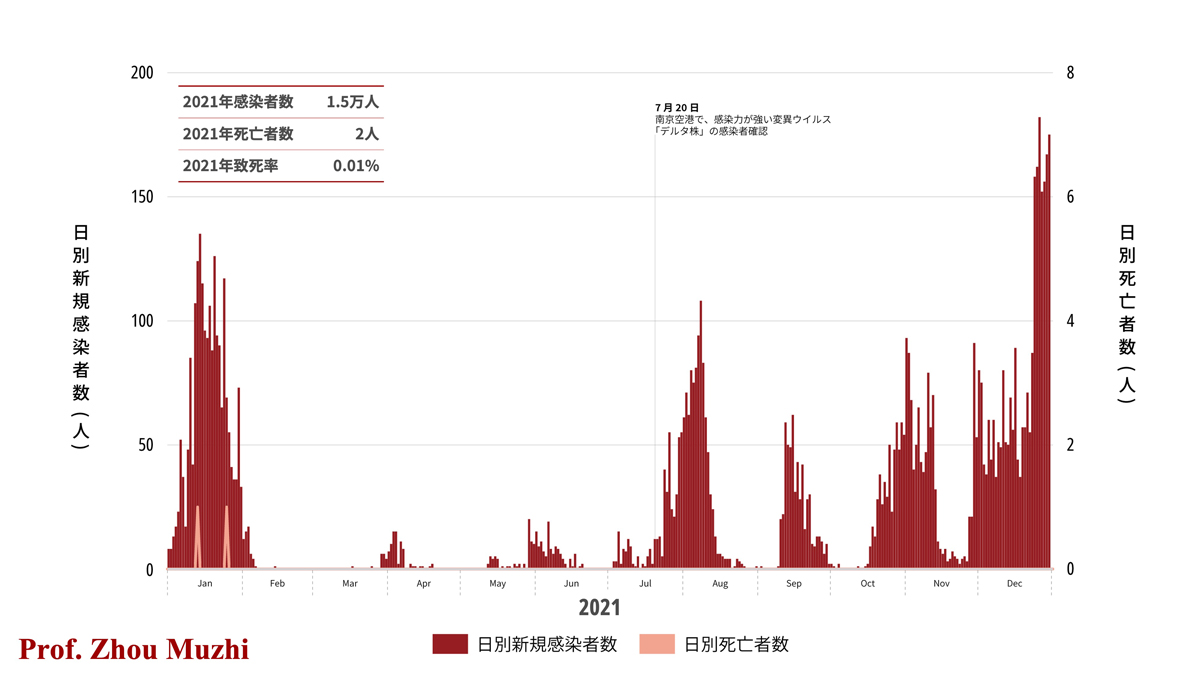

2021年の中国は、ゼロコロナ政策の徹底により、感染拡大の抑え込みに成功した。中国では、感染者が見つかる度に局所的なロックダウン措置等を実施し、感染拡大を防いだ。こうした政策が奏功し、2021年通年の感染者数は1.5万人に留まり、死亡者数はわずか2人であった。中国は同年、新型コロナウイルス致死率を0.01%まで抑え込んだ。

図2 2021年中国新型コロナウイルス新規感染者数・死亡者数の日別推移

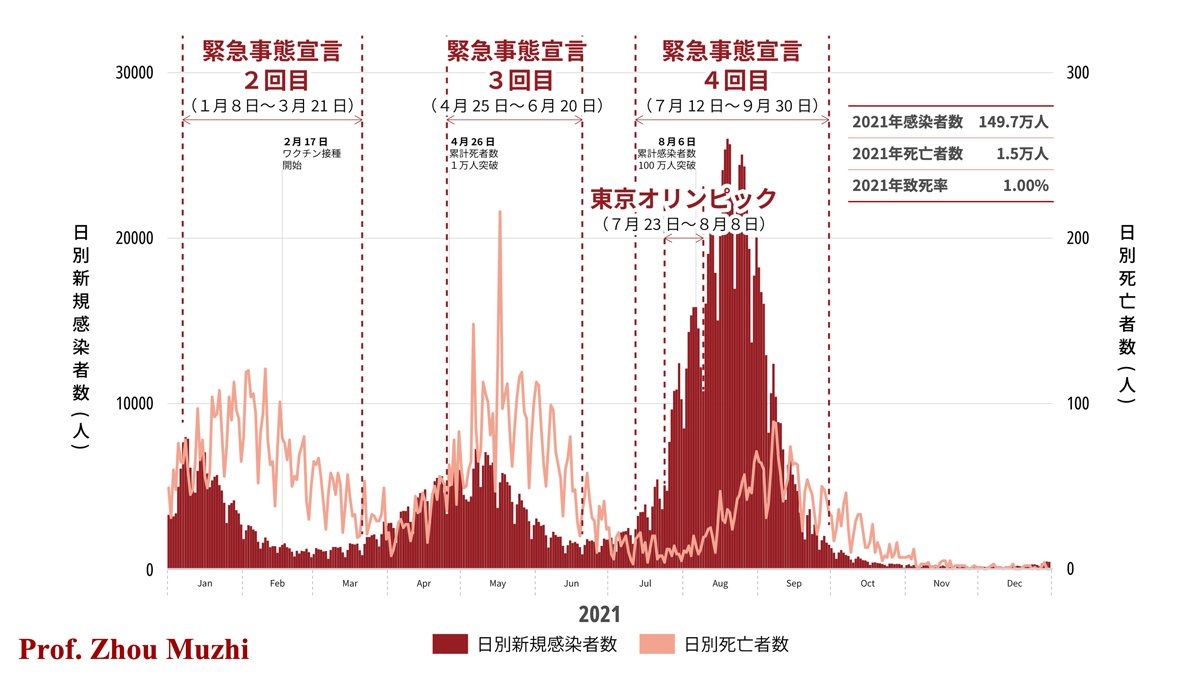

日本は2021年、経済重視と感染抑制との間を揺れ動く年となった。通年で3回の新型コロナウイルス感染拡大の波が日本に押し寄せた。それに対応するために、2回目の緊急事態宣言が1月8日から3月21日、3回目の緊急事態宣言が4月25日から6月20日、4回目の緊急事態宣言が7月12日から9月30日まで発出された。特に4回目の緊急事態宣言は、東京オリンピック開催期間と重なり、同大会は無観客での開催を余儀なくされた。10月後半以降にようやく感染状況が落ち着いた。結果として、2021年における日本での累積感染者数は約149.7万人に達し、2020年の24万人の6倍となった。累積死亡者数は約1.5万人に及び、これも前年の0.35万人の4倍であった。致死率は2020年の1.5%から2021年は約1.0%へ下がった。

図3 2021年日本新型コロナウイルス新規感染者数・死亡者数の日別推移

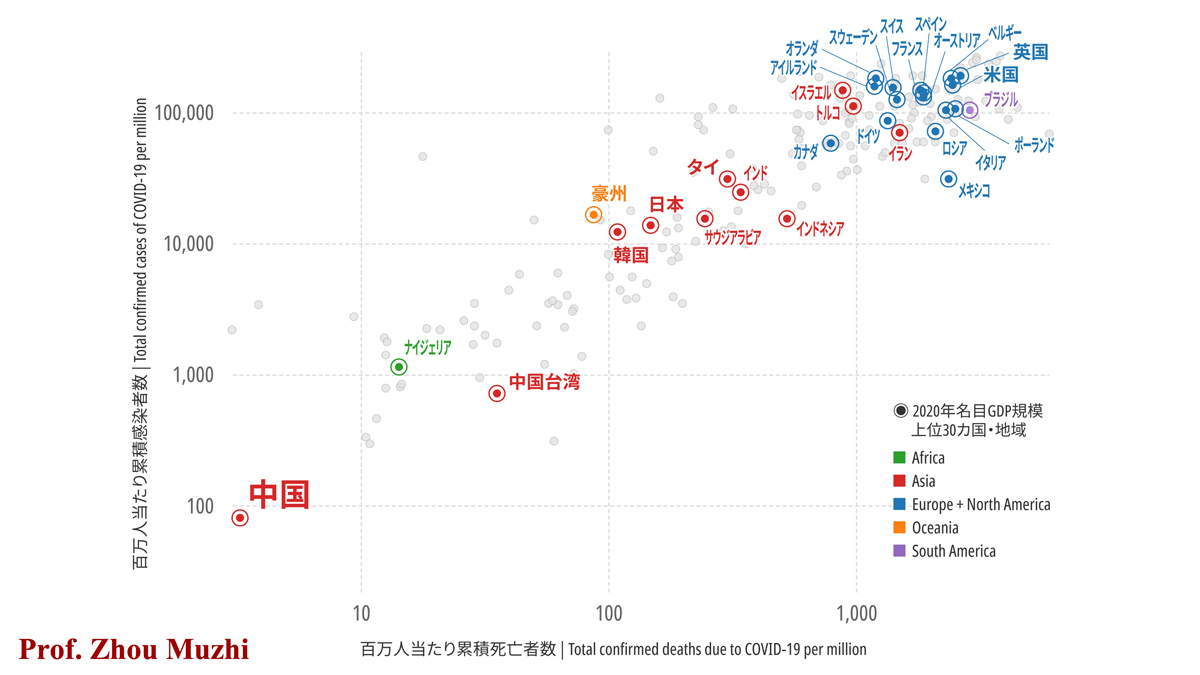

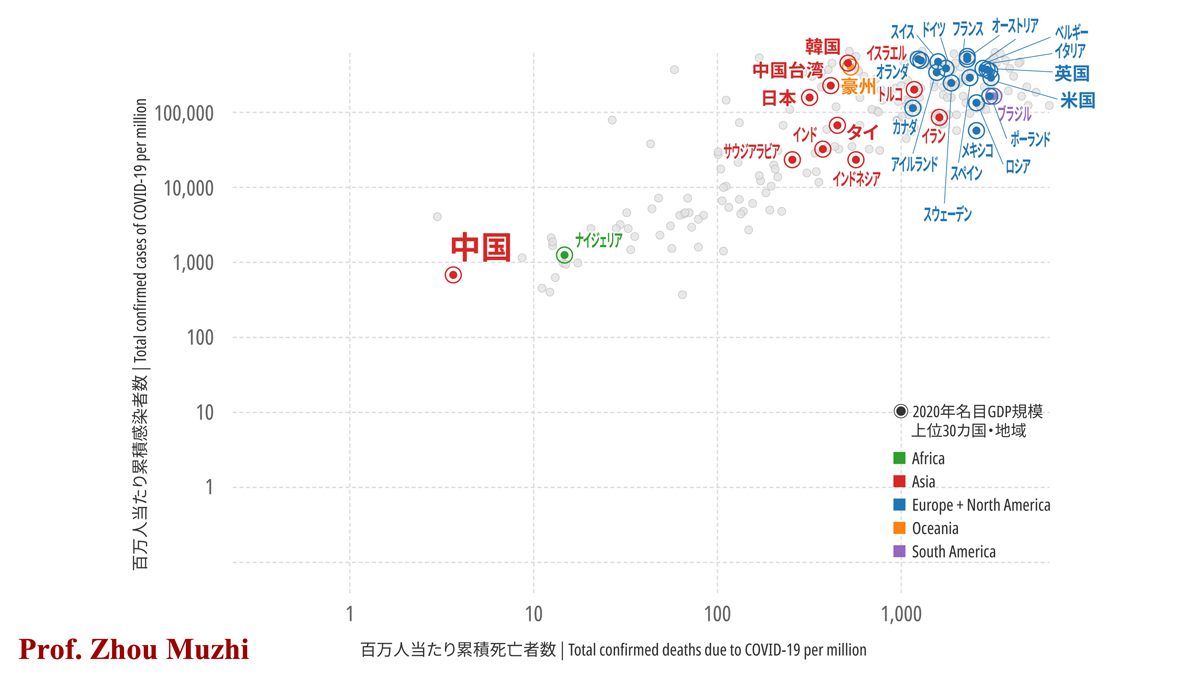

図4は、2021年末までの百万人当たりの新型コロナウイルスによる累積感染者数および累積死亡者数を国別にプロットした。2020年末までの被害を表した図7と比べ、殆どの国・地域の感染者数と死亡者数が増加したことにより、ポジションが全体的に右上方向に移動した。唯一中国は、ゼロコロナ政策の堅持により被害が抑えられたことでポジションにほぼ変わりはなく、最も被害の少ない国となった。

2020年末までの状況と比較して、アジア地域と欧米地域との被害の差がより大きくなった。また、アジア地域の中でも、イスラエル、イラン、トルコといった欧州に近接する地域の被害状況は欧米に近く、東アジア地域との差が拡大した。

国別で見ると、人口当たり感染者数および累積死亡者数が多かったのは、ベルギー、イギリス、イタリア、スペイン、アメリカ等欧米諸国であり、2020年末迄の状況と類似している。

2021年末迄に世界で累積の感染者数および死亡者数が最も多かった国は、2020年と同様に人口規模の大きいアメリカ、ブラジル、インドであった。

一方、名目GDP規模の上位30カ国・地域の中で、新型コロナウイルス被害が最も小さかった国・地域は上位から順に中国、ナイジェリア、台湾であった。特に、中国は2021年感染被害を抑え込んだことにより、前年と比べナイジェリアと台湾を引き離した。

図4 国別百万人当たりの累積感染者数及び累積死亡者数

(2021年末まで)

2.2021年各国経済パフォーマンスの比較

(1)2021年各国名目GDPの比較

コロナウイルス蔓延の中で、2021年の世界経済は回復傾向に向かい、世界の名目GDPは、13%のプラス成長を遂げた。

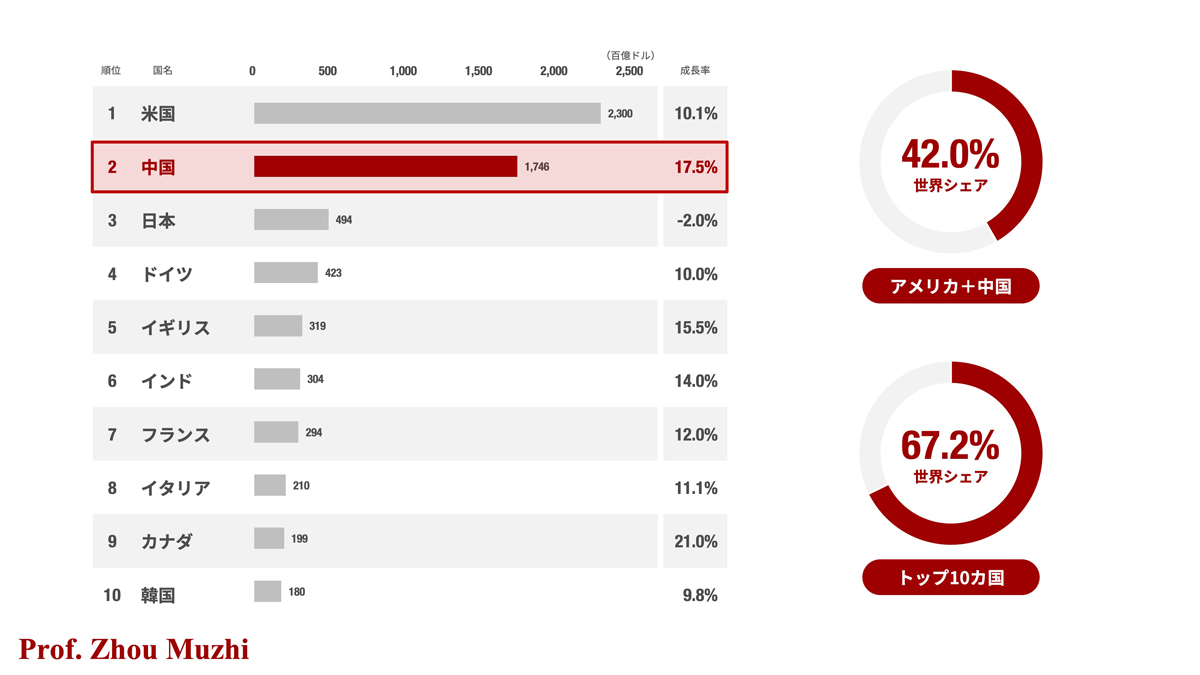

図5が示すように、2021年国別GDPランキングトップ10は、アメリカ、中国、日本、ドイツ、イギリス、インド、フランス、イタリア、カナダ、韓国と続く。これら10カ国が世界名目GDPにおいて67.2%のシェアを占める。なかでもアメリカ、中国、ドイツ、イギリス、インド、フランス、イタリア、カナダ8カ国は軒並み2桁台のプラス成長を実現した。一方、日本だけがマイナス成長に陥った。その意味では2021年、日本は新型コロナウイルス蔓延の抑制においても経済成長においてもパフォーマンスは芳しくなかった。

図5 2021年国別名目GDPランキング

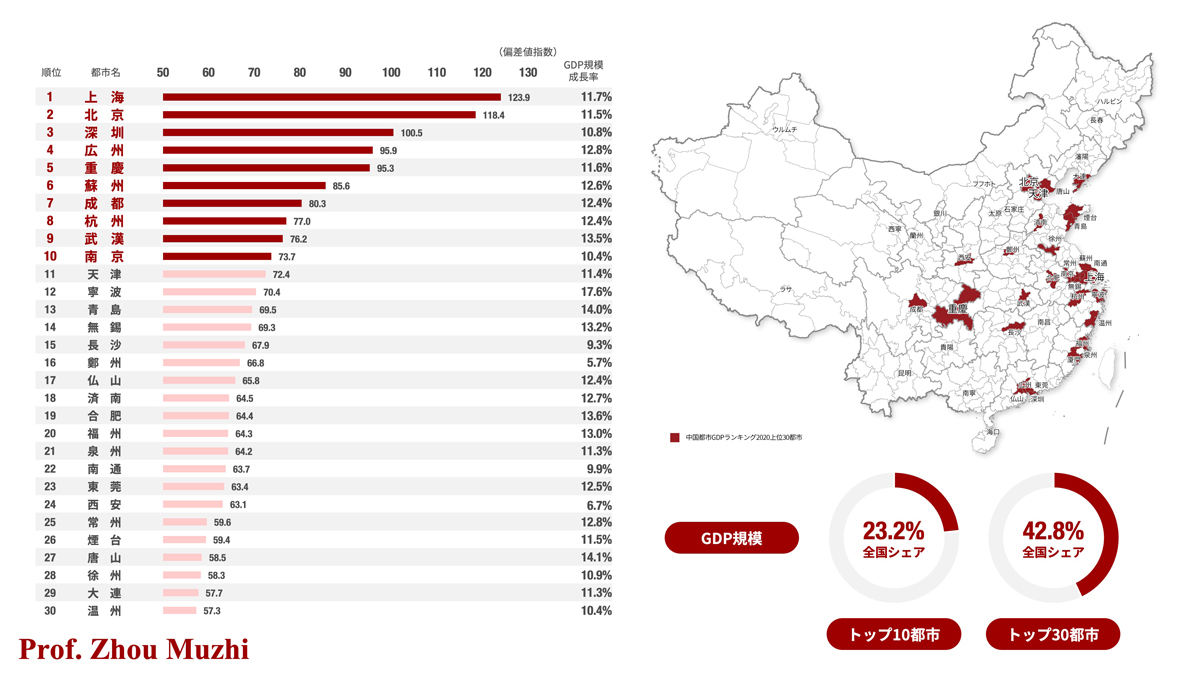

『中国都市総合発展指標2021』における「中国都市GDP2021」ランキングでは、上位から順に上海、北京、深圳、広州、重慶がトップ5を飾った。この5都市の経済規模は他都市を大きく引き離している。6位から10位の都市は、順に蘇州、成都、杭州、武漢、南京の5都市であった。トップ10の順位は2020年から変動はなかった。

「中国都市GDP2021」ランキングトップ10都市は、中国全国GDPの23.2%を占め、同トップ30都市のシェアはさらに42.8%に達している。2021年にトップ30都市すべてがプラス成長を実現した。うち26都市が2桁台の成長だった。

図6 中国都市GDP2021ランキング トップ30

(2)2021年各国輸出額の比較

世界経済の回復は、世界貿易に如実に現れる。2021年の世界輸出総額は、前年比26.3%もの大幅なプラス成長を実現した。

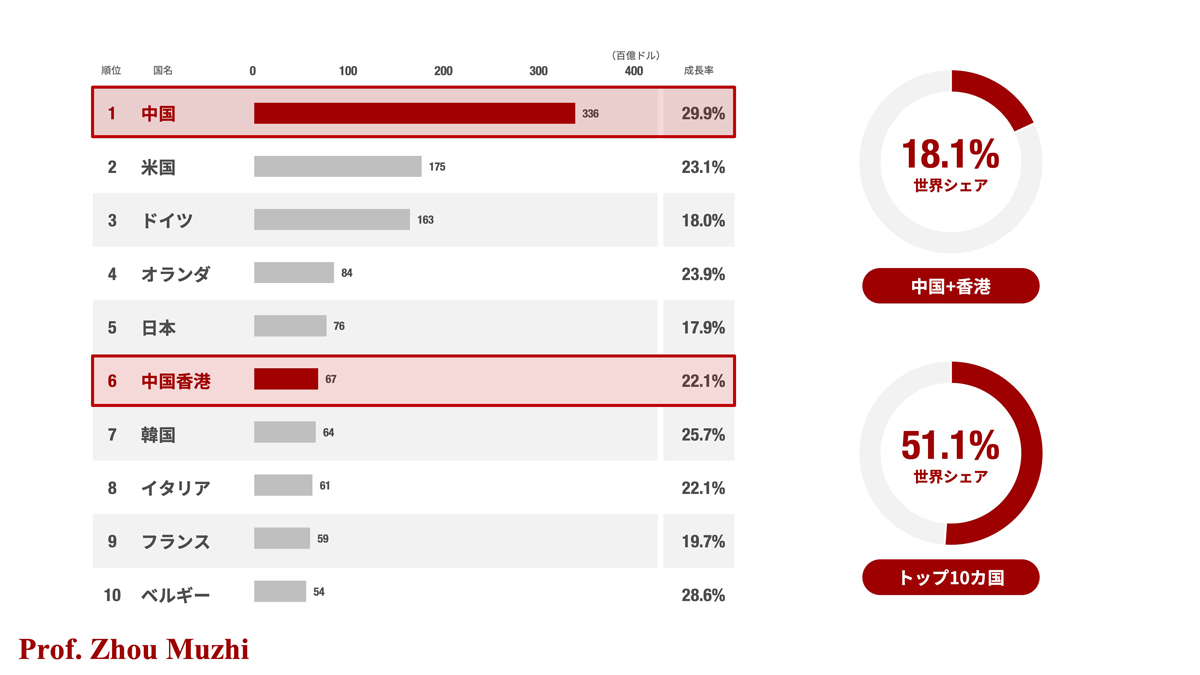

図7が示すように、ドルベースでみた2021年の国別輸出額ランキングで、トップ10は、中国、アメリカ、ドイツ、オランダ、日本、香港、韓国、イタリア、フランス、ベルギーという順位になる。この順位は2020年から変動はない。同トップ10カ国・地域が世界輸出総額に占める割合は51.1%に達した。

トップ10カ国・地域はすべて2桁台のプラス成長を実現しており、中でも中国の29.9%の成長が目立つ。その結果、第1位の中国と第6位の香港の合計が世界輸出総額に占めるシェアは18.1%に至った。

図7 2021年国別輸出額ランキング

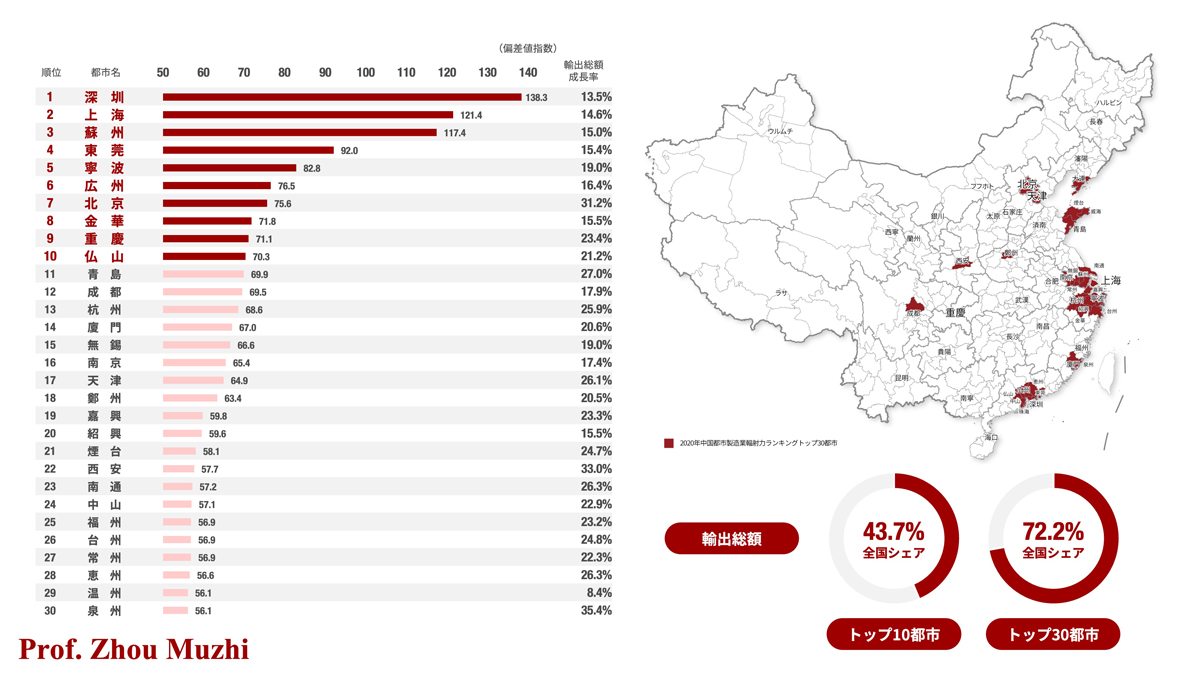

『中国都市総合発展指標2021』で見た「中国都市輸出額2021」ランキングのトップ10都市は、深圳、上海、蘇州、東莞、寧波、広州、北京、金華、重慶、仏山となった。トップ30都市の輸出額はすべて成長を実現し、29位の温州を除く29都市が2桁台成長という快走ぶりだった。

「中国都市輸出額2021」のトップ10都市が中国全体の輸出総額に占める割合は43.7%、さらにトップ30都市の割合は72.2%にも達した。

図8 中国都市輸出額2021ランキング トップ30

(3)2021年各国映画興行成績の比較

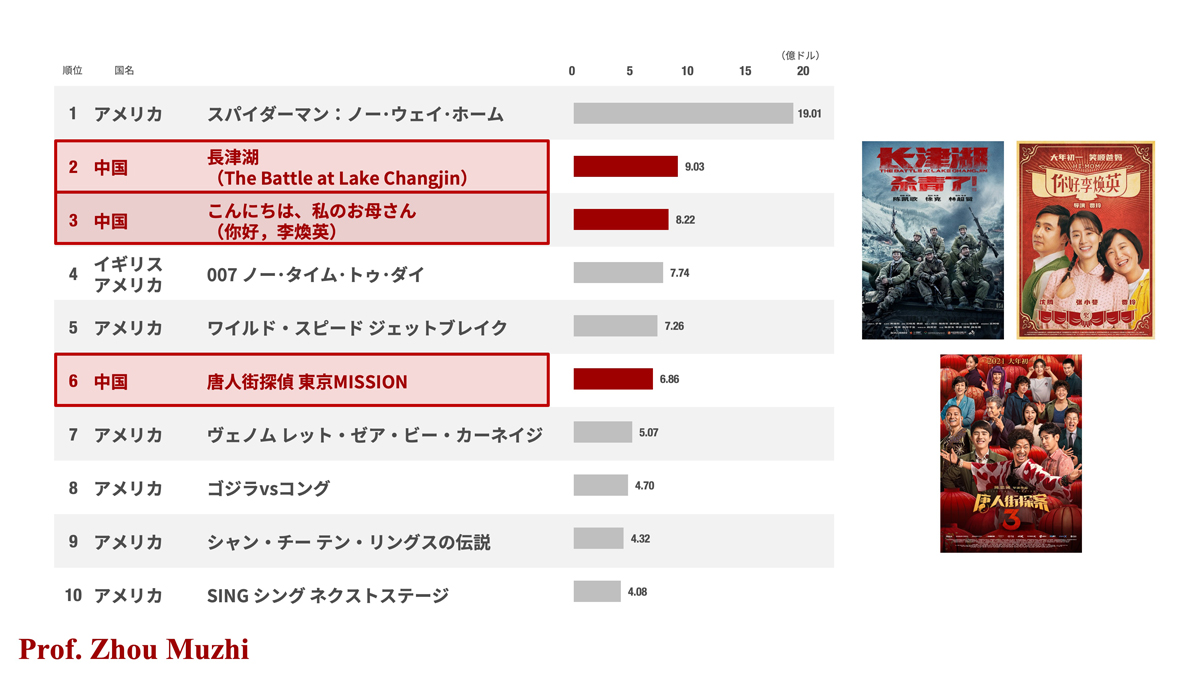

2021年の世界映画市場は、地域差がさらに鮮明となった。2021年北米の映画興行は回復が鈍く5,100億円となった。一方、映画市場の回復が著しかった中国は、同8,600億円にも達し、北米を大きく引き放した。

中国では、2021年の春節(旧正月)、映画興行収入が78.2億元(約1,564億円、1元=20円で計算)に達し、同期間の新記録を樹立した。これで、世界の単一市場での1日当たり映画興行収入、週末映画興行収入などでも記録を塗り替えた。2021年中国の映画観客動員数はプラス112.7%と極めて高い回復力を見せた。

好調なマーケットに支えられ、2021年映画世界興行収入ランキングトップ10においても、中国映画の『長津湖(The Battle at Lake Changjin)』、『こんにちは、私のお母さん(你好、李煥英)』、『唐人街探偵 東京MISSION』がそれぞれ2位、3位、6位にランクインした。

図9 2021年世界映画興行収入ランキング

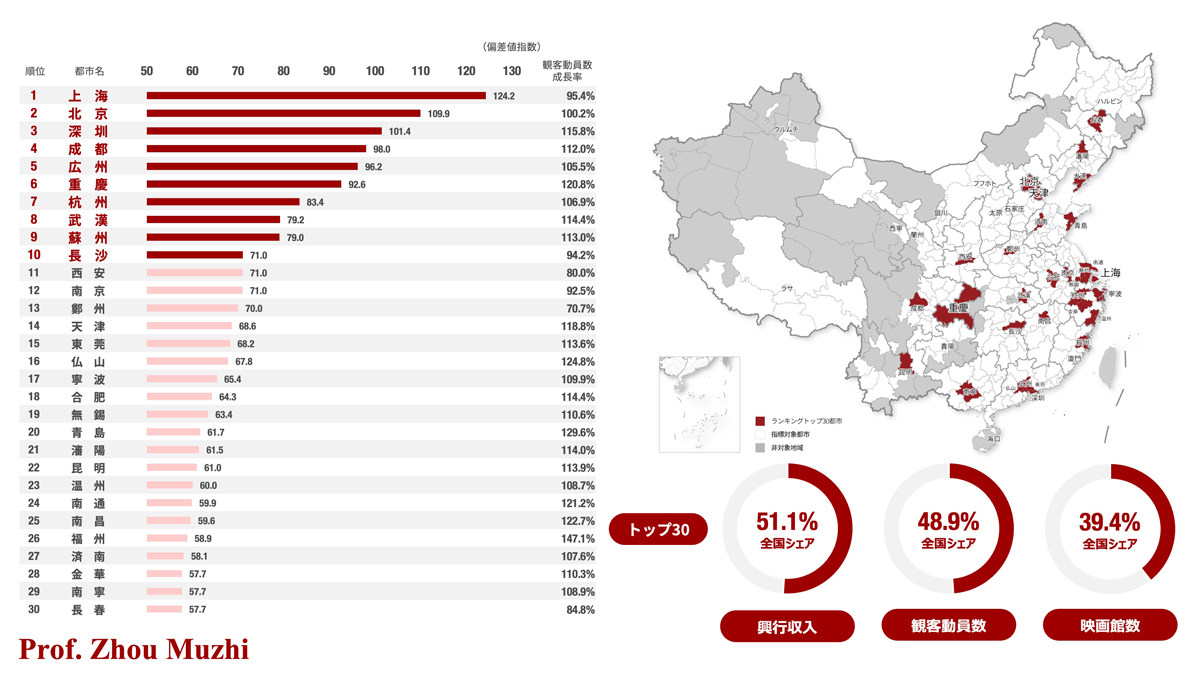

『中国都市総合発展指標2021』で見た「中国都市映画館・劇場消費指数ランキング2021」のトップ10都市は、上海、北京、深圳、成都、広州、重慶、杭州、武漢、蘇州、長沙となっている。筆者のふるさと長沙が西安を抜いてトップ10入りを遂げた。同ランキングの上位11〜30都市は、西安、南京、鄭州、天津、東莞、仏山、寧波、合肥、無錫、青島、瀋陽、昆明、温州、南通、南昌、福州、済南、金華、南寧、長春となっている。

市民生活を取り戻したおかげで、映画観客動員数において、同トップ30都市は、軒並み2〜3桁台の高い回復力を見せた。結果、全国で前年度より映画観客動員数が倍増した。

図10 中国都市映画館・劇場消費指数2021ランキング トップ30

2021年、世界経済は新型コロナウイルスショックから回復を見せた。経済規模トップ10カ国の中で日本を除くすべての国が経済成長を実現させた。ゼロコロナ政策により国内で平穏な生活を取り戻した中国は、世界貿易の最大のエンジンとして世界経済を牽引した。中国で感染抑制及び経済成長の両面で、ゼロコロナ政策が功を奏した年となった。

3.2022年各国感染抑制パフォーマンスの比較

2022年における各国感染抑制パフォーマンスを、本稿締切直前の8月末までのデータで比較する。

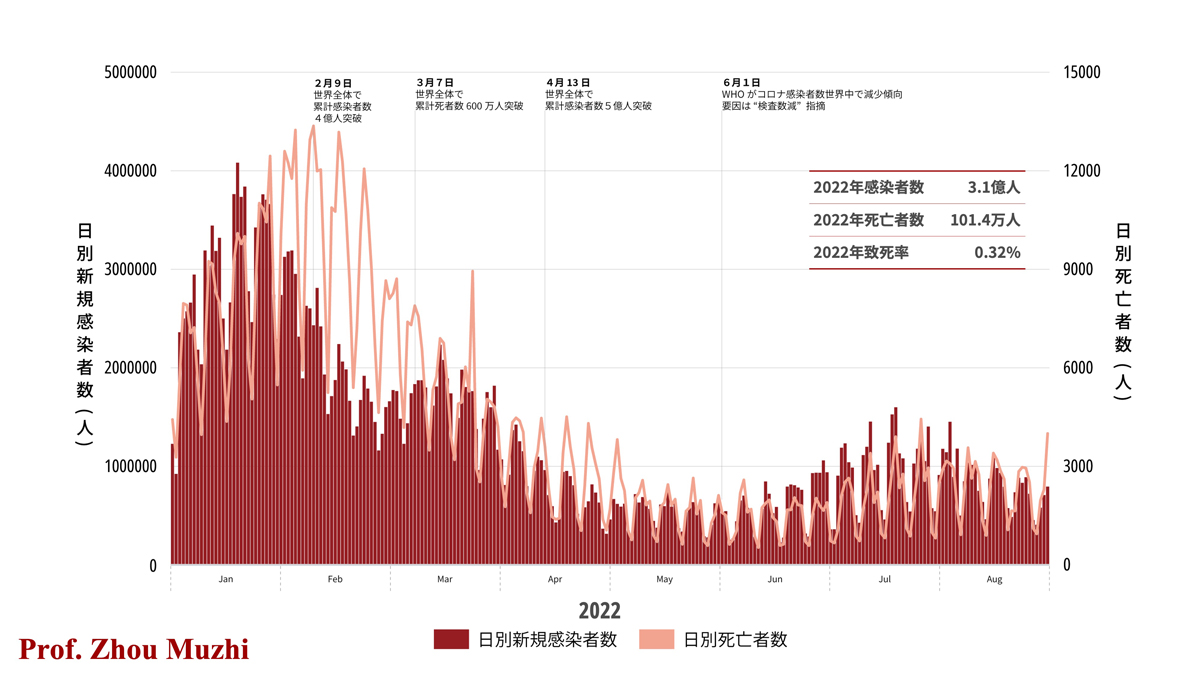

2022年、人類の新型コロナウイルス感染症との闘いは3年目を迎えた。世界の新型コロナウイルス感染状況は、オミクロン株によって2021年末から発生した感染拡大の波が、年を超え引き続いている。図11が示すように、感染拡大は1月にピークアウトし、その後新規感染者数は大幅な減少傾向を見せている。しかし、データ上の新規感染者数減少は実態を反映してはいない。2022年に入ってから、欧米を中心に各国で相次ぎ新型コロナ感染者全数把握が実施されなくなった[1]。6月1日に発表されたWHOの報告は、世界の感染者数が見かけ上減少傾向にあることは、感染者把握数が減少したことに原因があると指摘している[2]。このような原因で2022年から、新型コロナウイルスの感染実態の分析は、非常に困難となった。残念ながら日本でも9月2日から新型コロナ感染者全数把握見直しが宮城、茨城、鳥取、佐賀の4県で始まった。

新規感染者数が全数把握の見直しで見えづらくなったものの、2022年1月から8月末までの世界の感染者数の公表数だけで3.1億人にも上った。致死率は0.32%へと大幅に下回ったが、同時期死亡者数は101.4万人に達した。

図11 2022年世界新型コロナウイルス新規感染者数・死亡者数の日別推移(8月末迄)

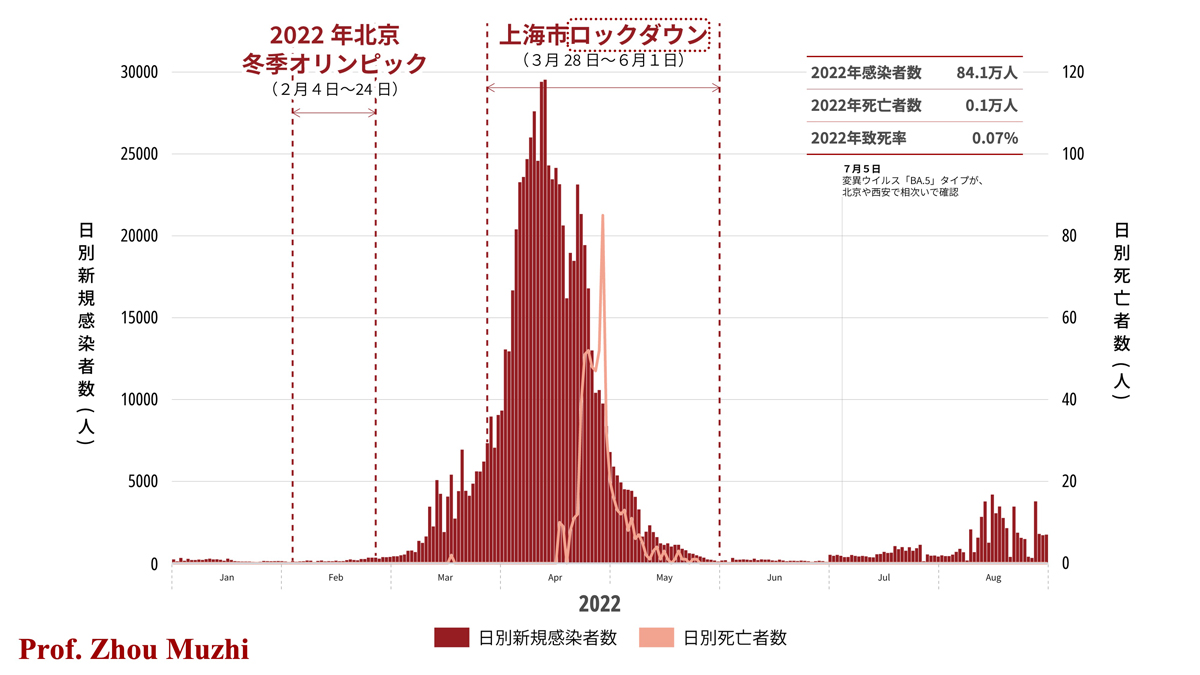

2022年、中国もオミクロン株の驚異的な感染力に曝されている。冬季北京オリンピックが閉幕した2月末頃までは、2021年と同様に感染状況が落ち着いていた。しかし、3月に入ってからは、香港等からの入境者によるオミクロン株の流入が始まった。その被害の激震地は、中国最大の経済都市・上海であった。

非常に高い感染力を有し、潜伏期間が短いオミクロン株が上海に流入すると、またたく間に市中感染が広がった。世界有数の人口規模と人口密度を抱える上海では、感染者数が爆発的に増加した。上海市政府は、3月28日から6月1日までロックダウンを掛け、2カ月間以上にわたる厳しい行動制限を実施し、感染を封じ込んだ。

上海以外の地域でも散発的に感染者が発生し、その都度局所的なロックダウン、あるいはそれに準ずる行動制限が、今現在も多くの都市で行われている。

2022年1月から8月末迄、中国の新型コロナ感染者数は84.1万人に達し、死亡者数は0.1万人に及んだ。致死率は0.07%となっている。

図12 2022年中国新型コロナウイルス新規感染者数・死亡者数の日別推移(8月末迄)

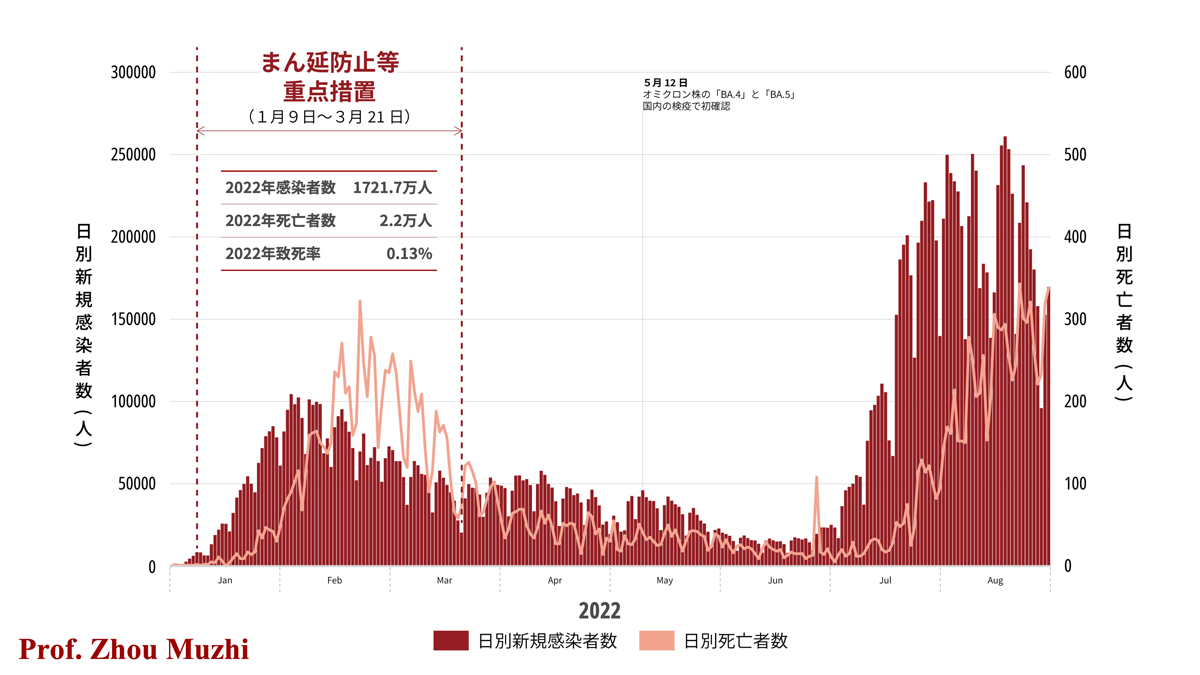

日本では2022年1月初旬からオミクロン株の襲来で、感染拡大の第6波が押し寄せた。日本政府は、緊急事態宣言を発出せず、強制力に欠けるまん延防止等重点措置[3]で対応した。

まん延防止等重点措置の効果は定かではないが、2月初旬に感染拡大は一旦ピークアウトした。しかし政府が相次ぐ行動制限の緩和措置を打ち出す中、7月以降、日本では急激に感染者数が増加した。

結果として、2022年1月から8月末までの感染者数は1,721.7万人にのぼり、8カ月間で前年比約11.5倍の感染者数が生じた。死亡者数も2.2万人と、前年の一年間にほぼ匹敵する数にまで達した。感染者数の母数が大きいこともあり、致死率は0.13%に下がった。岸田政権が行動制限緩和措置を進める中、日本での感染死亡者数をはじめとする人的被害は、昨年を大きく上回っている。

図13 日本新型コロナウイルス新規感染者数・死亡者数の日別推移(2022年8月末迄)

4.新型コロナウイルス被害の地域差

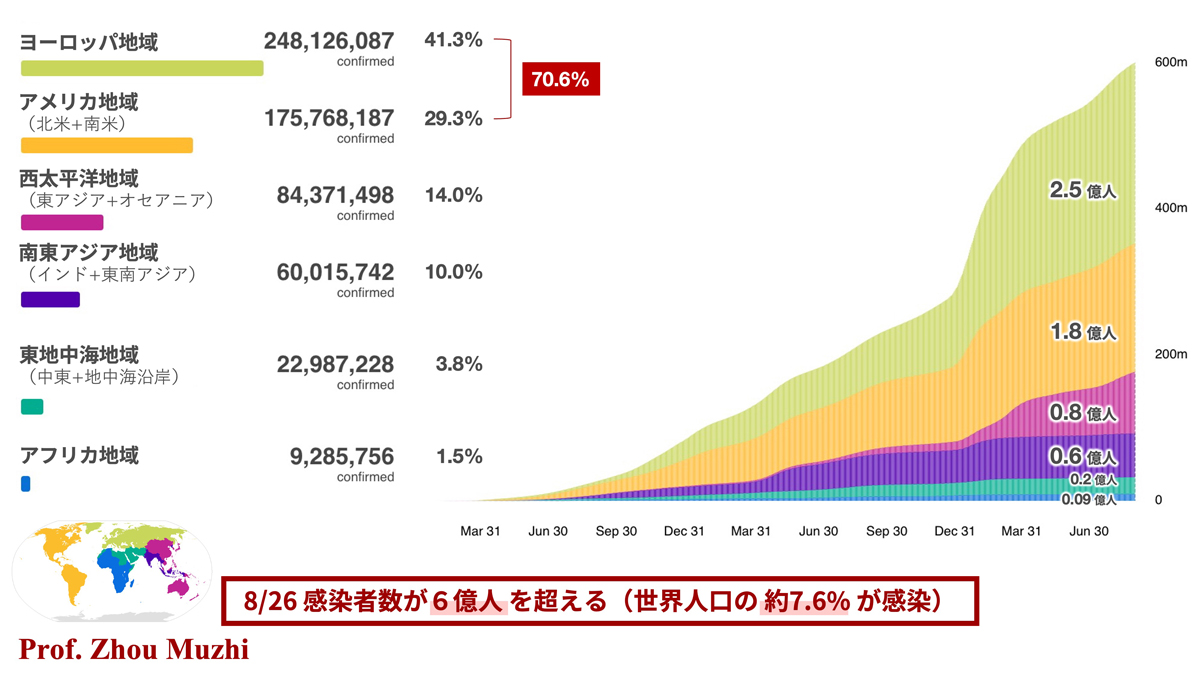

2022年8月末までに世界では新型コロナウイルス感染者数が累計6億人近くにのぼった。

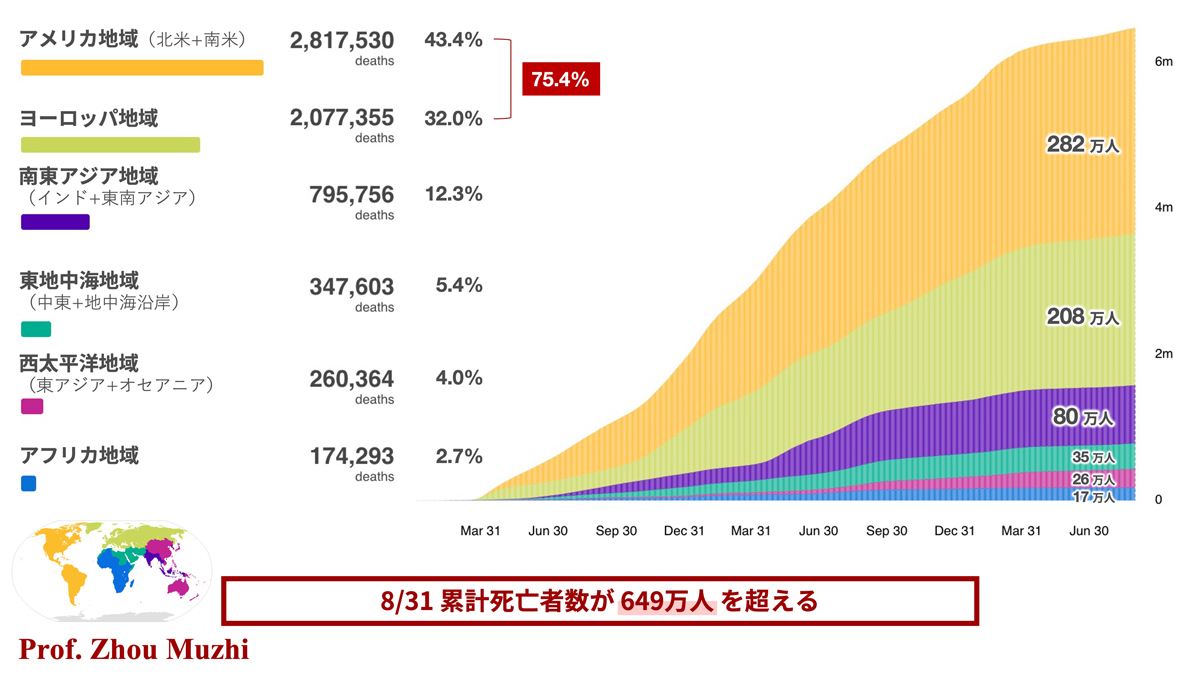

世界人口の約7.6%が感染し、649万人もの死亡者を出した。注目すべきは、このパンデミックの被害には、地域的に大きな差が見られることである。

(1)地域別の新型コロナウイルス感染者数比較

図14が示すように、2022年8月迄に新型コロナウイルス感染者数をWHO管轄地域別で比較すると、ヨーロッパ地域が累計2.5億人と最も多く、次いで北米と南米から成るアメリカ地域が1.8億人と続く。つまり世界の全感染者数のうち、この2地域のシェアは70.6%にのぼった。

中国、日本、韓国、オセアニアなどから成る西太平洋地域の感染者数は0.8億人で、膨大な人口にしては感染者数が比較的少なかった。これは中国がゼロコロナ政策を採ったことが大きく寄与している。

累計感染者数はさらに、インドと東南アジアから成る南東アジア地域は0.6億人、中東と地中海沿岸から成る東地中海地域は0.2億人、アフリカ地域は0.09億人と続く。アフリカ地域が極端に少ないことは、医療体制の不備で集計が徹底していない為と考えられる。

図14 WHO管轄地域別世界・累計感染者推計数推移(2022年8月末迄)

(2)地域別の新型コロナウイルス死亡者数比較

新型コロナウイルスによる死亡者数においても、地域差が明らかである。

図15が示すように、2022年8月迄における新型コロナウイルス死亡者数をWHO管轄地域別で比較すると、アメリカ地域は282万人、ヨーロッパ地域は208万人と続く。また、死亡者数はヨーロッパ地域に比べ、アメリカ地域が高い。すなわち、致死率はアメリカ地域の方がより高い。両地域は世界の新型コロナウイルスによる死亡者数の75.4%を占めた。

同死亡者数は、南東アジア地域が80万人、東地中海地域が35万人、西太平洋地域が26万人、アフリカ地域が17万人と続く。

図15 WHO管轄地域別世界・累計死亡者推計数推移(2022年8月末迄)

(3)主要国の新型コロナウイルス感染被害比較

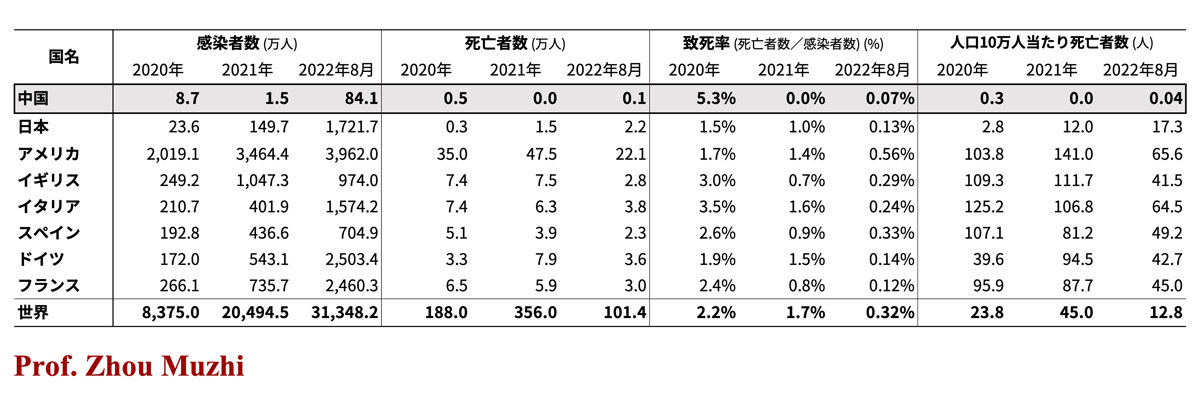

表1は2020〜22年における主要国の新型コロナウイルス被害状況を表している。この表から各国の被害の違いが確認できる。

まず認識すべきは現在、新型コロナウイルスの致死率は下がったものの、その被害状況はいまだ深刻であるということだ。2022年は8月迄で、世界の新型コロナウイルスによる死亡者数はすでに101万人を超えた。

主要各国の3年間に及ぶ新型コロナウイルスによる被害状況は、大きく4つに類型できる。1つ目は、被害状況が世界平均を大きく上回るタイプであり、最も感染者および死亡者を出したアメリカがこれに当該する。アメリカは、2020年のパンデミック初年度から被害が群を抜いて高く、その傾向は3年間継続している。感染者数も死亡者数もその規模は他国と比較して一桁大きい。人口10万人当たり死亡者数で平準化してもその被害は甚大である。また、致死率こそ2020年、2021年は世界平均を下回ったものの、2022年前半は世界平均を超えた。

2つ目は、被害状況が世界平均を上回るタイプで、これは欧州各国が該当する。欧州各国は、アメリカと比較すると被害は小さいものの、人口10万人当たり死亡者数は、2020年から2022年にかけて、すべての期間で世界平均を上回る。特に、2020年のパンデミック初年度は世界平均を大きく超えた。

3つ目は、被害状況が世界平均を下回るタイプで、日本が該当する。日本は、致死率、人口10万人当たり死亡者数、いずれも世界平均を下回っている。

4つ目は、被害状況が世界平均を大きく下回るタイプで、中国が該当する。中国は、致死率、人口10万人当たり死亡者数、いずれも世界平均を大きく下回っている。中国の人口規模を考えると、ゼロコロナ政策の感染抑制効果は非常に高いと言えよう。

表1 2020-22各年主要諸国新型コロナウイルス感染者数等比較

図16は、2022年8月末までの百万人当たり新型コロナウイルスによる累積感染者数および累積死亡者数を国別にプロットした。オミクロン株やBA4、BA5等の蔓延で、2021年末までの被害を表した図25と比べ、殆どの国・地域で感染者数と死亡者数が増加し、結果、全体的にポジションが右上方向に移動した。中国は、ポジションは右上方向に若干移動したものの、ゼロコロナ政策の堅持により被害が抑えられ、最も被害の少ない国としての位置は不動だった。

2021年末までの状況と同様、アジア地域と欧米地域との被害の差が依然としてある。また、アジア地域の中でも、イスラエル、トルコ、イランといった欧州に近接する地域の被害状況は欧米に近い。行動規制緩和などに伴い東アジアの国・地域も被害が拡大し、欧米諸国のポジションに近づいた。

国別で見ると、人口当たりの累積感染者数および累積死亡者数が多かったのは、依然としてベルギー、イギリス、イタリア、スペイン、アメリカ等欧米諸国である。

2022年8月末迄に世界で累積の感染者数および死亡者数が最も多かった国は、2020年そして2021年と同様、人口規模の大きいアメリカ、ブラジル、インドであった。

目を引くのは、台湾の位置が右上に大きく移動したことである。これは、台湾政府が従来のゼロコロナからウイズコロナへと政策転換したことに起因する。台湾は、ゼロコロナ政策による感染拡大防止の優等生として世界的に大きく注目され、その取り組みは「台湾モデル」と称された。しかし、2022年3月末からオミクロン株による市中感染が爆発的に広がり、ゼロコロナ政策が破られた格好でウイズコロナ政策へ転換した。結果、大勢の感染者を出した。

日本のポジションは、2021年末と比べ大きく右上に移動している。感染拡大の中で次々と行動制限緩和などの措置を重ねたことによるものが大きい。

図16 2022年8月末迄国別新型コロナウイルス累積感染者数及び累積死亡者数

5.中国がウイズコロナ政策で対応していたら?

これまでの分析で、世界二大経済大国であるアメリカと中国における新型コロナウイルス被害の明暗がはっきりした。人的被害を最も出したアメリカと、被害を最小限に抑え込んだ中国、そこにはウイズコロナとゼロコロナの政策効果の違いが浮き彫りになる。

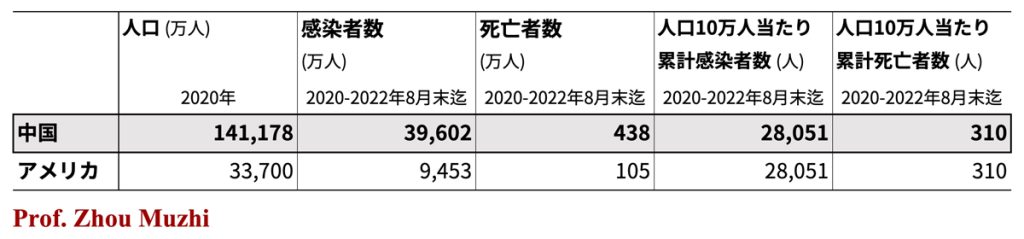

仮に中国がアメリカと同様に、ウイズコロナ政策をとっていたらどのような人的被害を生んだだろうか。本稿は、アメリカの2022年8月末迄の新型コロナウイルスによる被害状況を、そのまま中国に当てはめて試算した[4]。ウイズコロナ政策を採った場合、中国もアメリカと同じ被害に遭うと仮定した極めて簡易な計算である。中国の場合、医療条件には地域差が大きく、また中国とアメリカの医療条件を同等とみなすのは、いささか無理があるものの、ここでは敢えてアメリカと中国の医療条件が同等であると仮定した。人口密度の影響やワクチンの接種率などはここでは考慮しない。

その結果、表2が示すように中国がウイズコロナ政策を採った場合、全人口の約28.1%の約3.9億人が感染し、同約0.3%の約438万人が死に至る陰惨たる被害が算出された。中国がゼロコロナ政策を選択したことによって、少なくともこのような甚大な被害を回避できたといえる[5]。

表2 中国がウィズコロナ政策を選択していた場合の被害試算

6.ゼロコロナ政策・中国モデルの特徴と課題

3年にわたる新型コロナウイルス禍の中で、ゼロコロナ政策を継続してきた国は、中国のみである。本稿では「中国モデル」とも言える中国のゼロコロナ政策の特徴と課題を以下のようにまとめた。

(1)感染症対策の法整備及びマニュアル化

感染症蔓延に苦しんだ歴史を持つ中国には、感染症に対してある種の大陸的なロジック、あるいは危機感がある。そのためSARSの経験を活かし、ウイルスによるパンデミックに備え、感染症対策の法整備及びマニュアル化を進めた。これが、新型コロナウイルスに対抗する上で、極めて大きな役割を果たした。この点を最も評価すべきである。

(2)感染症対策優先のスピード感

中国は、感染症対策の法整備及びマニュアル化があるおかげで、感染症対策を優先的且つスピーディに実行できた。ロックダウンなど行動規制による市民生活や経済活動への影響は大きかったものの、結果として市民生活を逸早く取り戻し、ウイズコロナ政策を採った国と比べ、経済パフォーマンスも良かった。

(3)妥協しないゼロコロナへの追及

中国は、地域ごとに感染者ゼロ目標を徹底したことにより、新型コロナウイルス封じ込めに成功した。

(4)全国総動員医療体制

武漢などロックダウンが施された地域には、全国から医療従事者が大量に送り込まれ医療体制が迅速に拡充されることで、医療崩壊を食い止め、多くの人命を救った。

(5)テクノロジーの積極的活用

中国ではスマホアプリ等に代表されるようにITテクノロジーを積極的に活用した。こうした取り組みは、感染抑制に貢献しただけでなく、IT産業の活性化にも寄与した。

(6)漢方医学の積極的活用

中国は新型コロナウイルスの予防と治療に漢方医学を積極的に活用した。西洋医学と異なるアプローチでの取り組みは大きな成果を上げただけでなく、漢方医学の重要性の再認識につながった。

(7)課題

一方、中国の新型コロナウイルス対策においても多くの課題は残されている。例えば、無症状を含む感染者を素早く見つけて隔離する「動態清零(ダイナミック・ゼロ)」[6]と呼ばれる手法で、一旦感染者が出れば地域全員にPCR検査をかける。そのスクリーニングの頻度は高く、人々への負担が大きい。また、前述の分析で院内感染が武漢での感染爆発の大きな要因と指摘したように、大勢の人々を集めるスクリーニングは検査場における二次感染の懸念がある。さらに頻繁なPCR検査は地方財政を逼迫させた。

また、ロックダウンエリアへの支援物資の供給にも問題がある。支援物資が居住地域まで届きながら、住民の自宅にまで効率よく届かない状況が、武漢、上海など至るところで発生した。

さらに一部の地方ではロックダウンあるいはそれに近い行動制限措置を過剰に実施し、大きな混乱をもたらした。

いずれにせよ、感染者が出た地域における高い緊張感が経済活動や市民生活に多大な負担をかけていることは言うまでもない。こうした負担を軽減させる工夫が求められる。

7.ゼロコロナ政策研究の真の価値とは

武漢のロックダウンをはじめとする中国のゼロコロナ政策は、いわば「時間稼ぎ」政策である。それには2つの側面があり、ひとつは「自然に対する時間稼ぎ」、もうひとつは、「イノベーションに対する時間稼ぎ」である。

多くのウイルスは、時間の経過とともに弱毒化する傾向がある。「自然に対する時間稼ぎ」は、新型コロナウイルスの弱毒化、消滅、あるいは人類との共存までの間に、被害を最小限にする時間稼ぎである。上記の分析で、中国のゼロコロナ政策が、新型コロナウイルスによる感染者や死亡者など人的被害を最小限に留めたことが明らかになった。未だ統計的な分析ができない段階にあるが、感染者数が抑えられたことで後遺症の問題も相対的に少ない。人的被害が抑えられたことが、大いに評価される。さらに、ウイズコロナ政策を採った他国に比べ、中国の経済パフォーマンスが良かったことにも注目すべきである。

新型コロナウイルスパンデミックから真の安心安全な世界を取り戻すには、科学技術の力に頼ることが必要である。「イノベーションに対する時間稼ぎ」は、新型コロナウイルスの特効薬と有効かつ安全なワクチンの開発までの時間稼ぎである。新型コロナウイルス対策テクノロジーの進化については、mRNA型ワクチンが開発され、世界で普及しているものの、その有効性と安全性は理想的とは未だ言い難い。ワクチンの副作用に対する懸念も高い。また、特効薬については、開発が非常に遅れている。こうした状況下、テクノロジーの新しい方向性にも目を向けるべきである。例えば、漢方医学が中国での抗ウイルス対策で卓越した効き目をみせていることに、より注目する必要がある。また、筆者が推奨するオゾン活用に関しては、オゾンへの偏見を捨て積極的に取り入れることである。

新型コロナウイルスのような人類史上重大な事態に遭遇した際には、従来の常識にとらわれず、全く新しいテクノロジーも併せて有効利用していくべきである。残念ながらその進展は極めて緩慢に見られる。

コロナ政策についても、これまで採られた措置への検証を怠らず、他国の経験と教訓からの学びが欠かせない。その意味では77日間で新型コロナウイルスを封じ込んだ「武漢の経験」や3年間に及ぶ中国のゼロコロナ政策についての検証には、大きな意義がある。

SARS後、中国はその教訓から感染症対策に関する法整備やマニュアル化を進めてきた。それが新型コロナウイルス対策に大いに役立った。

世界にとって、新型コロナウイルスに関する比較研究は、次なる感染症に備えるために極めて重要となろう。

8.追記

本論文発表後の2022年12月7日、中国国務院は「新十条」を発表し、「動態清零(ダイナミック・ゼロ)」政策を打ち切った。同26日、中国国家衛生健康委員会は、2023年1月8日から新型コロナウイルス感染症を「乙類甲管」から「乙類乙管」に変更し、『中華人民共和国国境衛生検疫法』規定の感染症から外すとした。中国はゼロコロナ政策からウイズコロナ政策へと政策転換した。

この突如の政策変更で、コロナウイルス感染が一気に広まった。パンデミックの3年間でコロナウイルスは、時間の経過とともに弱毒化する傾向があり、コロナウイルスの致死力は大分弱まったものの、爆発的な感染で医療崩壊現象が全土に広がった。

なぜこのような状況が起こったのかについて、以下の理由が考えられる。

初期の徹底したゼロコロナ政策と比べ、「動態清零」政策が莫大な費用を要したにもかかわらず、感染抑制に効果が上がらなかった。頻繁なPCR検査と過度の行動制限に人々も疲弊しきっていた。2021年12月9日、中国で初めてオミクロン株の感染者が確認された。オミクロン株の強い感染力も「動態清零」政策に大きな負担をかけた。

国産ワクチンの有効性は期待された程ではなかった。中国は逸早く2020年12月15日から医療関係者などを中心に、国産の新型コロナウイルスワクチンを接種し始めた。2021年3月から、無料で18歳以上の全ての国民に接種を開始し、同6月からは3歳以上の児童にまで接種を拡大した。国産のワクチンにはいくつかの種類があったものの、結果的に見るといずれも効果はあまり上がらなかった。

さらに問題なのは、ゼロコロナ政策で稼いだ3年間のうちに、ワクチン以外のB案を打ち出すことが出来なかったことだ。これがウイズコロナ政策へ移行した時の大きな被害につながった。(了)

(本論文では栗本賢一、甄雪華、趙建の三氏がデータ整理と図表作成に携わった)

本論文は、周牧之論文『比較研究:ゼロコロナ政策とウイズコロナ政策』より抜粋したものである。『東京経大学会誌 経済学』、315号、2022年。

[1] アメリカ政府は2022年1月14日、事実上「全数把握」を撤廃し、代わりに家庭用迅速検査キット無料配布開始を表明した。しかも検査キットで陽性が出た場合、感染の申告は不要で、病院等での検査で出た陽性者のみを把握するとした。イギリス政府は2022年2月21日、「イングランドにおける新型コロナウイルスとの共生計画(COVID-19 Response: Living with COVID-19)」を発表した(同計画について、詳しくは、https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-living-with-covid-19を参照)。同計画は、2月24日から段階的に陽性者の隔離義務などを含む新型コロナウイルス関連の法的措置終了の方針を示し、全数把握の撤廃を明言した。同計画に従い、イギリスは2022年4月1日より一般向けの無料検査提供を終了し、全数把握を撤廃した。2022年に入って、欧州、北・南米、アフリカ、アジアの多数の国・地域が、新型コロナウイルスに関する規制緩和を相次ぎ表明、アメリカやイギリスと同様、本格的なウイズコロナ政策に移行している。

[2] WHO「Weekly epidemiological update on COVID-19 – Edition 91」(https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19—11-may-2022)(最終閲覧日:2022年9月6日)。

[3] まん延防止等重点措置とは、2021年2月13日に施行された新型コロナウイルス対策の改正特別措置法によって新設された措置である。緊急事態宣言は「都道府県単位」で適用される一方、まん延防止等重点措置は、「知事が指定する市区町村等の一部地域(区域は知事が指定でき、県内全域に出す事も可能)」となる。例えば、東京都において、緊急事態宣言は、都全域に適用されるが、まん延防止等重点措置では、「23区のみ」というように地域を限定した適用が可能。また、対象期間についても違いがあり、緊急事態宣言は、2年以内(計1年を超えない範囲で延長可能)を限度とするが、まん延防止等重点措置は、6カ月以内(何度でも延長可能)と対象期間が短い。さらに、緊急事態宣言では「休業要請・休業命令」が行えるが、まん延防止等重点措置では「休業要請・休業命令」を行えない。

[4] 2022年8月6日、日本華人教授会公開講座「徹底検証:中国のゼロコロナ政策」にて筆者が中国がウイズコロナ政策を採った場合の被害試算について公開。

[5] 2022年5月10日、米国の医学系学術誌であるNature Medicine(電子版)に公開された米中共同チームによる研究論文“Modeling transmission of SARS-CoV-2 Omicron in China”は、中国がゼロコロナ政策を解除した場合の影響を分析した。同論文はゼロコロナ政策を解除した場合、中国では6カ月間で有症状感染者数1億1,220万人、死亡者数160万人の大惨事になると予測した。詳しくは、(https://www.nature.com/articles/s41591-022-01855-7)(最終閲覧日:2022年9月6日)を参照。

[6] 2021年12月11日、中国国務院ニュースカンファレンスにおいて、中国国家衛生健康委員会の梁万年氏は初めて「動態清零」政策について紹介した。その後、同政策は中国全土に適用された。