[Article] Zhou Muzhi: The “Liberated Zone” of Startups — A Market Capitalization Perspective on “Moore’s Law-Driven Industries” in Japan, the US, and China (2024-2025) Part 3

周牧之 東京経済大学教授

■ 編集ノート:

いま世界経済を牽引するのは、マグニフィセント・セブンに代表されるハイテク企業である。これらの企業のほとんどは、IT革命以降のスタートアップ企業である。その分布はアメリカと中国の「解放区」とも言うべきカリフォルニア州、広東省等の地域に集中している。周牧之東京経済大学教授は、論文『時価総額から見た日米中の「ムーアの法則駆動産業」(2024-2025)』で、各国の時価総額トップ100企業のデータを駆使し、日米中のハイテク企業、そして「解放区」のパフォーマンスを比較分析した。

1.L字型成長スタートアップ企業がパラダイムシフトの主役

「ムーアの法則駆動経済」の進み具合は、主役となるスタートアップ企業の成長に依るところが大きい。

1980年代以降、IT革命の中で情報技術を駆使し、多くのスタートアップ企業が、新しい製品・サービス、新ビジネスモデルを用いて、上記6大「ムーアの法則駆動産業」の製品やサービスの性能を飛躍的に向上させ、生産と市場が共にグローバルに拡大した。

ムーアの法則駆動時代、イノベイティブなスタートアップテックカンパニーという新しい企業形態が誕生した。図1で示すように2025年、世界時価総額トップ10企業入りしたアップル、エヌビディア、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタ、テスラ、TSMC、ブロードコムの9社は、すべてイノベイティブなスタートアップテックカンパニーであった。ムーアの法則駆動経済におけるこれらのリーディングカンパニー自身も飛躍的な成長を遂げた。

図1 業種で見た時価総額世界トップ10企業(2025)

注2:ここでの産業分類は、GICS(世界産業分類基準)の中分類(産業グループ)である。

注3:サウジアラムコ(Saudi Aramco)を除く時価総額世界トップ10入りの9企業はすべて6大「ムーアの法則駆動産業」に属している。

出典:CompaniesMarketcap.com及びYahoo! Financeのデータなどより作成。

スタートアップテックカンパニーが大きな成功を収めるには、情報技術を用いて、新しい製品・サービス及びビジネスモデルの開発と、既存の産業の再定義が必要となる。

既存業界の再定義は容易ではない。斬新な製品・サービス及びビジネスモデルを描く想像力を要する。企業を起こし自らリスクを引き受けられるリーダーシップも欠かせない。

成功したスタートアップテックカンパニーは、すべてリスキーで長いトンネルをくぐり抜けた後にようやく成功に漕ぎ着けられるパターンを経験している。株価で見るといずれも長い低迷期を経た後、一気に飛躍した形だ。成功に至るまでの株価曲線が、左側に倒れた“L”字に見えるため、筆者はこれを「L字型成長」と定義する。

2.日米中3カ国「ムーアの法則駆動産業」パフォーマンス

本論は、日米中3カ国時価総額トップ企業における1980年代以降の企業数を比較した。

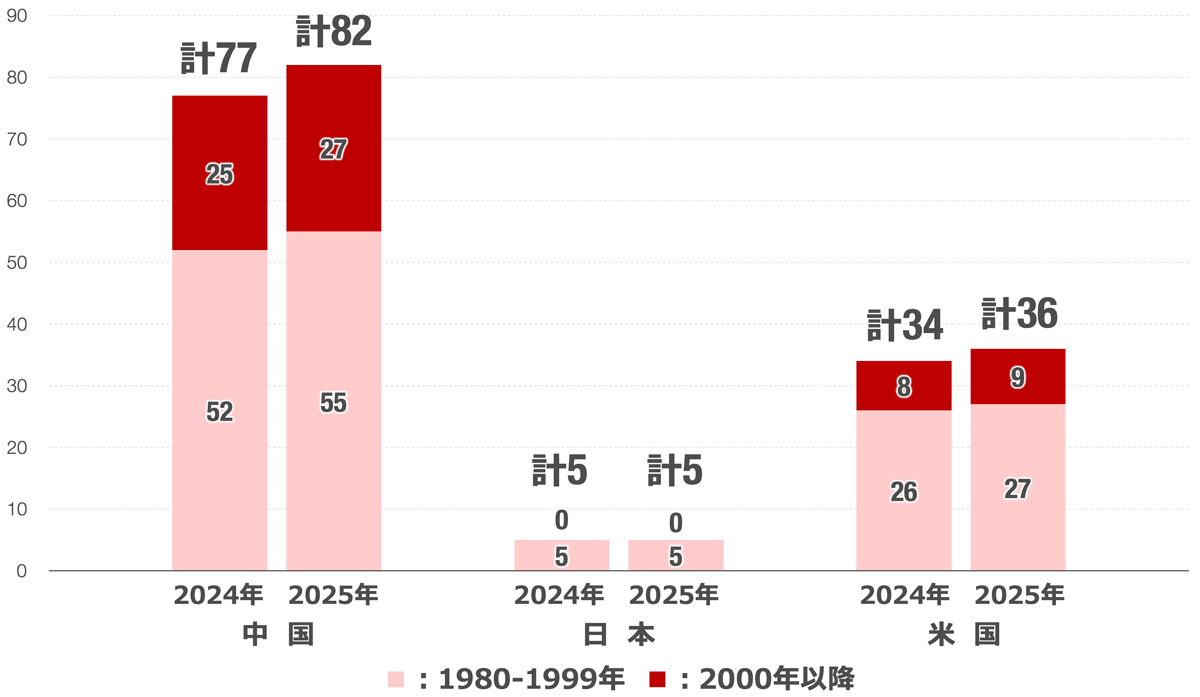

図2 日米中時価総額トップ100における1980年以降に創業した企業数(2025)

出典:CompaniesMarketcap.com及びYahoo! Financeのデータより作成。

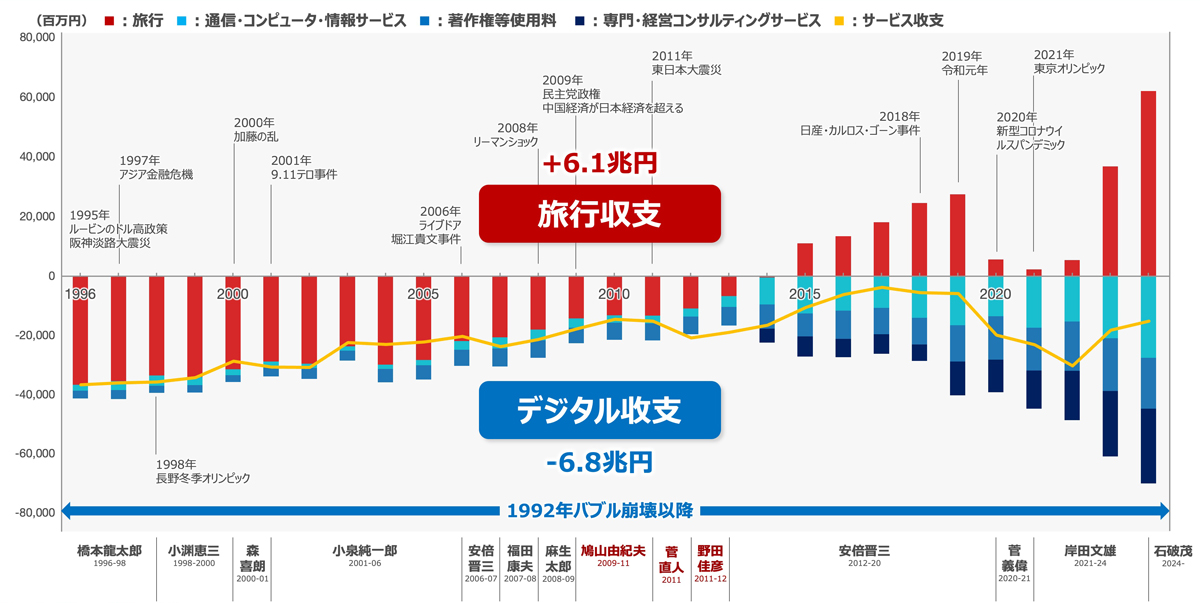

図2が示すように、2025年に前年度同様、日本時価総額トップ100企業のうち、1980年代から1999年までに創業した企業は僅か5社で、2000年以降に創業した企業は無かった。IT革命の時代にスタートアップテックカンパニーを大きく育ててこなかった故、日本では「ムーアの法則駆動産業」の発展が遅れている。その結果、図3が示すように日本は海外のテックカンパニーに支払うなどのデジタル赤字が、2024年に6.8兆円にまで膨らみ、インバウンドで稼いだ旅行収支の黒字を相殺した。

図3 日本のデジタル赤字はインバウンドの潤いを相殺(1999-2024)

対照的に、米国時価総額トップ100企業のうち、1980年以降の創業は36社で、そのうち21世紀創業は9社を数える。これら鮮度の高いスタートアップカンパニーこそ、ムーアの法則駆動時代を牽引している。

中国時価総額トップ100企業のうち1980年以降の創業は82社に達し、そのうち21世紀創業は27社にものぼる。中国のトップ企業の鮮度の良さはさらに顕著である。リーディング企業の創業者のリーダーシップでイノベーションや新規事業に素早く取り組んでいることが中国経済の強みとなっている。

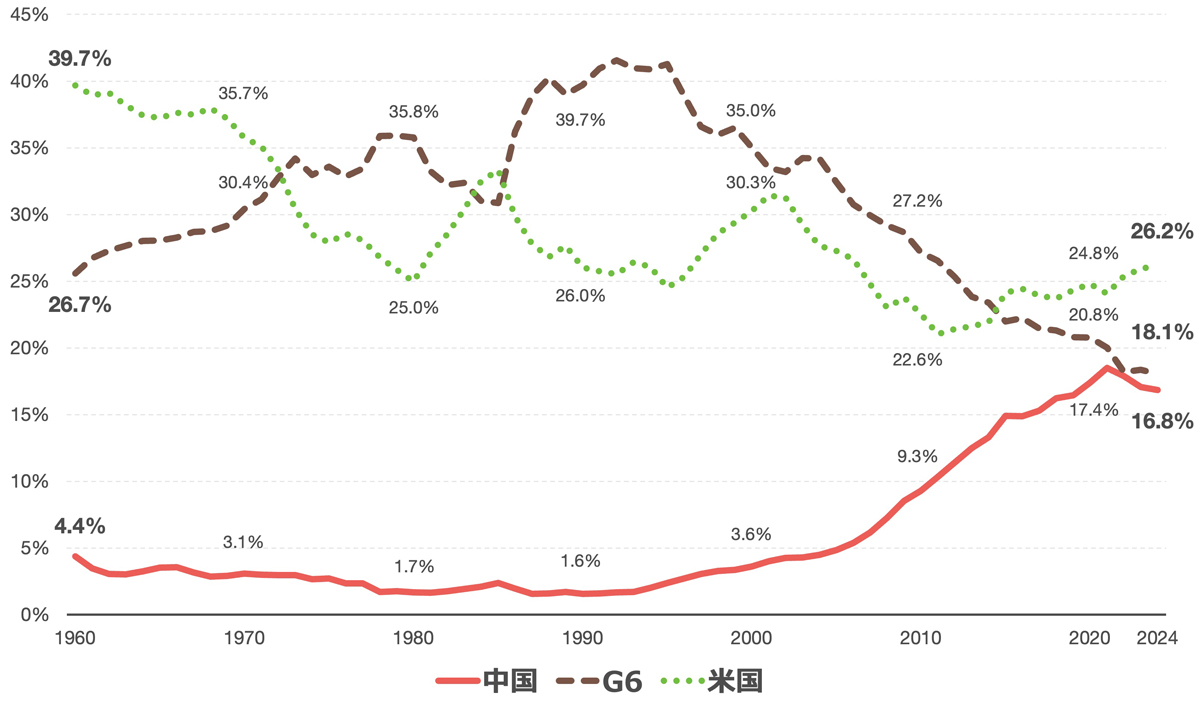

今日の世界における企業発展のロジックは完全に変わった。米国と中国では新たなテック企業が次々誕生している。L字型成長を実現したテック企業が群生し経済発展を牽引している。その結果、図8が示すように、中国のGDPは米国を除いたG6の合計に匹敵する規模にまで成長を見せた。ムーアの法則駆動時代における米中二頭体制が鮮明になってきた。

図4 世界GDPにおけるG6比率が急低下:米中二頭体制に

出典:世界銀行オープンデータサイト(World Bank Open Data)のデータより作成。

その結果、図4が示すように、中国のGDPは米国を除いたG6の合計に匹敵する規模にまで成長を見せた。ムーアの法則駆動時代における米中二頭体制が鮮明になってきた。

技術力と起業家精神に秀でたイノベーティブスタートアップ企業が、世界経済パラダイムシフトを起こす主要勢力となっている。

3.「ムーアの法則駆動産業」が育つ「解放区」

人類の歴史から見ると革命は常に周辺で起こる。既得利益集団の支配や旧態依然の発想から逃れるところに革命は起こり易い。毛沢東[1] 。このようなロジックを心得て、辺境地域に「解放区」を打ち立てた。そこで育った新勢力を用い、新中国を樹立させた[2] 。

改革・開放の時代、鄧小平[3] は広東省を「解放区」とし、「経済特区」[4] などを設置し、新しいロジックのもとでの新勢力育成に励んだ。結果、広東省は中国経済の牽引車となった。現在広東省は、深圳、広州を始めとする多くのスーパーシティを持ち、香港、マカオとの連携が進み、一大メガロポリスとなった[5] 。

「ムーアの法則駆動産業」の発展にも型破りな事が出来る「解放区」が必要である。実際、米国と中国には、6大「ムーアの法則駆動産業」の発展が解放区に集中することが本論で明らかになった。

(1)カリフォルニア:米国スタートアップの聖地

米国のIT企業がカリフォルニアのシリコンバレー[6] に集中していることは周知の事実である。現在インテル、アップル、エヌビディア 、アルファベット(Google)、メタなどIT産業のリーディングカンパニーがここに本社を構える。世界中から起業家が集まるイノベーションの一大拠点である。

何故、旧来の産業集積地[7] から遠く離れた西海岸のカルフォルニアに、IT産業のスタートアップ企業が集結したのか?これも既存産業の支配の無い新天地に、新しい産業が産まれ易いという「解放区」の仮説で説明できる。

電気自動車を作るテスラも、デトロイトという米国自動車産業の従来の中心地から遠く離れたカリフォルニアのシリコンバレーで誕生した[8] ことは、同仮説を力強く立証する。

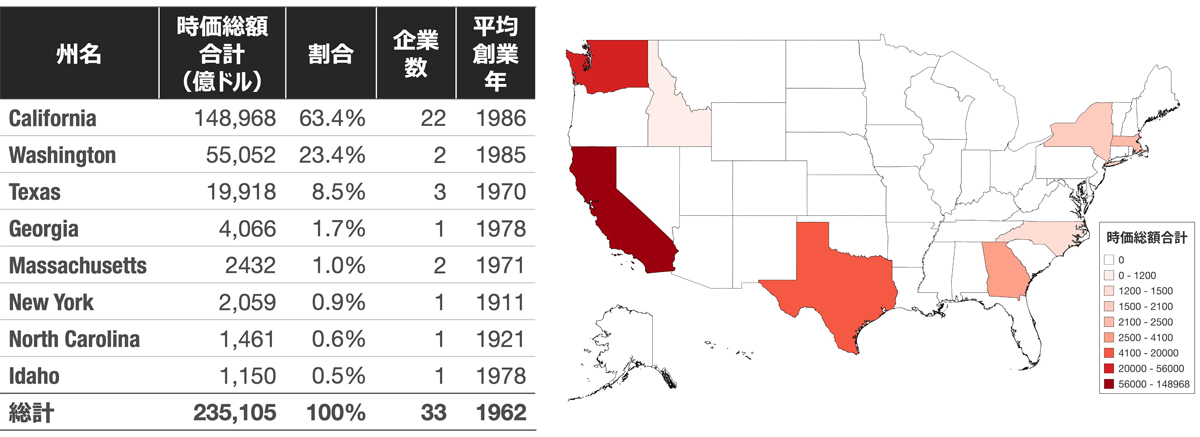

図5 米国:時価総額トップ100企業における6大「ムーアの法則駆動産業」の企業立地分布(2025)

出典:CompaniesMarketcap.com及びYahoo! Financeのデータなどより作成。

図5が示すように2025年米国時価総額トップ100における6大「ムーアの法則駆動産業」33社のうち22社がカリフォルニアに集中している。時価総額で見ると、これら6大産業の63.4%が、カリフォルニアという「解放区」に集まっている。

(2)広東省:改革開放のドリームランド

中国では改革開放で全土が「解放区」になったと言っていい。中でも、広東省が改革開放の尖兵を務めている。故に中国の「ムーアの法則駆動産業」も、同省に収集している。

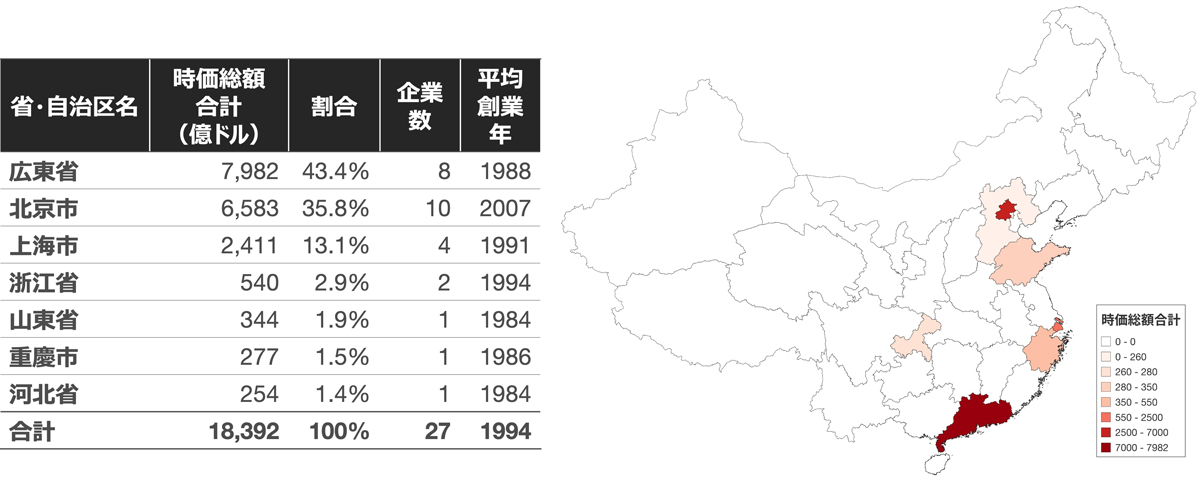

図6 中国:時価総額トップ100企業における6大「ムーアの法則駆動産業」の企業立地分布(2025)

出典:CompaniesMarketcap.com及びYahoo! Financeのデータなどより作成。

図6が示すように2025年中国時価総額トップ100企業における6大「ムーアの法則駆動産業」27社の中で、8社が広東省に集中している。時価総額で見ると、これら6大産業の43.4%が、広東省という「解放区」に集まっている。

広東省は改革開放のドリームランドであり、そこに数多くの未上場スタートアップ企業が群生している。中国ITのトップランナーであるファーウェイや世界ドローンのトップシェアを持つDJI、越境ECのファストファッション世界最大手のSHEIN、半導体設備大手の深圳新凱来技術(SiCARRIER)など広東省に立地するテック企業の多くが未上場であることを鑑みれば、「ムーアの法則駆動産業」における広東省の存在感は、際立っている。

(3)待たれる日本の新天地「解放区」

日本には、カリフォルニアや広東省のような「解放区」は目下、存在しない。「ムーアの法則駆動産業」になりきれない上述の6大産業は東京、愛知、大阪といった旧来の産業集積地に集中している。

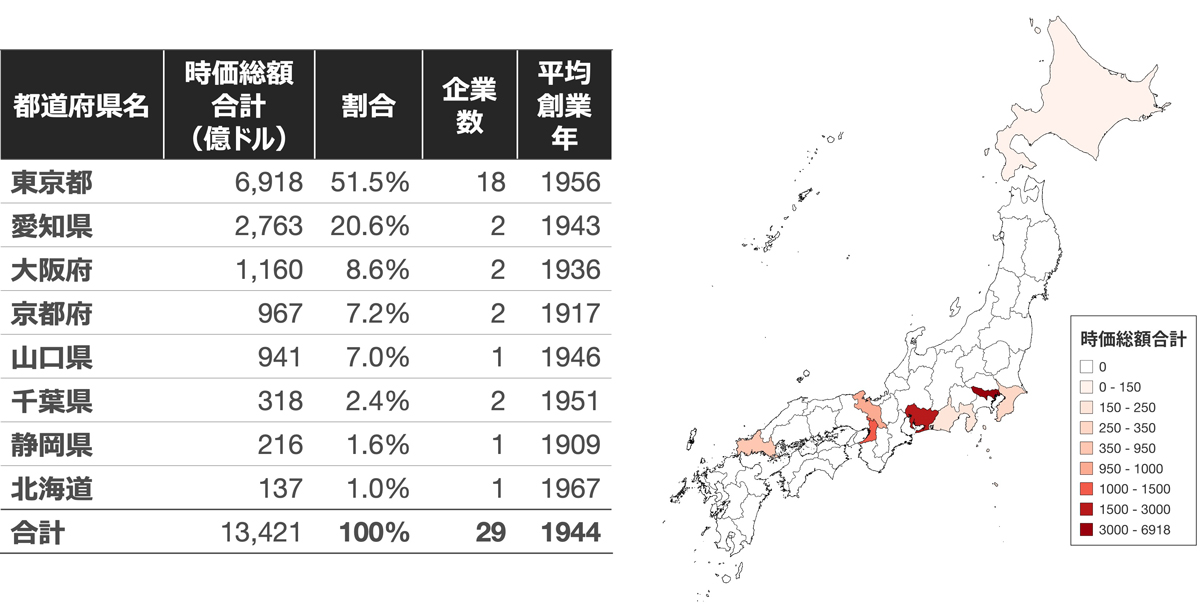

図7 日本:時価総額トップ100企業における6大「ムーアの法則駆動産業」の企業立地分布(2025)

出典:CompaniesMarketcap.com及びYahoo! Financeのデータなどより作成。

結果、図7が示すように2025年日本時価総額トップ100企業における6大産業29社の中で、22社が東京、愛知、大阪に集中している。時価総額で見ると、これら6大産業の80.1%が、上述の旧産業地帯に集まっている。空間的に既得利益集団の支配や旧態依然の発想から逃れ難いことが、テック時代の新産業をなかなか育成できない一因かもしれない。

本論文は東京経済大学個人研究助成費(研究番号24-15)を受けて研究を進めた成果である。

(本論文では日本大学理工学部助教の栗本賢一氏がデータ整理と図表作成に携わった)

本論文は、周牧之論文『時価総額から見た日米中の「ムーアの法則駆動産業」(2024-2025)』より抜粋したものである。『東京経大学会誌 経済学』、327号、2025年。

[1] 毛沢東が中国西北辺境の延安で、新しい理念と組織論の下、如何にして「解放区」を作り上げたかについては、エドガー・スノー著『中国の赤い星』筑摩書房、1995年4月6日を参照。

[2] 毛沢東率いる中国共産党は1949年10月1日、北京で中華人民共和国樹立を宣言した。

[3] 当時、中国の最高実力者たる鄧小平が如何にして広東省で中国改革開放の「解放区」を作ったかについては、エズラ・F・ヴォーゲル著『 現代中国の父 鄧小平』日本経済新聞出版、2013年9月3日を参照。

[4] 1979年、中国は深圳、珠海、汕頭、厦門を中国初の「経済特区」に指定し、改革開放の「解放区」とした。深圳、珠海、汕頭はいずれも広東省にある。中でも深圳は当時、一漁村に過ぎなかった。深圳は現在、1800万人の人口を抱え、経済規模で香港を超える中国のシリコンバレーと称される一大「ムーアの法則駆動産業」集積地へと大きく成長した。

[5] 広東省の経済発展、そしてそのメガロポリス化について詳しくは、周牧之著『環境・社会・経済 中国都市ランキング2016 〈中国都市総合発展指標〉』、NTT出版、2018年5月31日参照。

[6] シリコンバレーとは、カリフォルニア州のサンフランシスコ・ベイエリア南部に位置するIT企業集積地の通称。サンフランシスコから南に広がる地域で、パロアルト、サンノゼ、マウンテンビュー、サニーベールなどの都市が含まれる。シリコンバレーについて、マーガレット・オメーラ著『The CODE シリコンバレー全史 20世紀のフロンティアとアメリカの再興』KADOKAWA、2023年12月27日を参照。

[7] 伝統的にアメリカの産業は東海岸や五大湖周辺に集まっていた。しかし鉄鋼、自動車、石油化学など伝統的な産業が衰退し、これら旧産業地帯の寂れが大きな問題となっている。2013年7月18日のデロイト市破産申告は象徴的な出来事であった。

[8] テスラは、2003年7月にシリコンバレーで創業した。2021年、本社をテキサスのオースティンに移転した。