1.〈中国都市総合発展指標〉とは

周牧之 東京経済大学教授

改革開放40年、中国は豊かさを求めて猛進し、いまや世界第2の経済大国に成長した。しかし、中国を構成する最も重要な細胞たる都市では、GDPの大競争を繰り広げてきた結果、環境汚染、乱開発、社会格差、汚職腐敗などの大問題を生じさせた。こうした状況に鑑み、中国で都市化行政を主管する中国国家発展改革委員会発展計画司と雲河都市研究院は、環境、社会、経済という三つの軸で都市を包括的に評価する〈中国都市総合発展指標〉を協力して開発した。これは都市を評価する物差しを単純なGDPから総合的な指標に変えることにより、都市をより魅力的で持続的なものへと導く試みである。

そもそも中国の都市はこれまで外から見えづらかった。〈中国都市総合発展指標〉は中国の地級市(日本の県に近い行政単位)以上のすべての都市をカバーする包括的な指標として、都市のあり方をさまざまな角度から分析できるようにした。このことにこそ大きな価値がある。また、都市を的確に捉えるだけでなく、個々の都市の情報を集合させることにより、中国全土を従来なかったリアリティで分析できた。指標はさらに、グラフィカルな表現を駆使し、膨大な情報量を理解しやすいものにした。こうした意味では中国研究をまさに異次元の段階へ押し上げたといっても過言ではない。毎年公表するこの指標を基本素材として、さまざまな中国研究が一気に前進することが期待できるだろう。

指標の研究開発にあたり、環境省、そして多くの日本の有識者にご協力いただいた。社会主義市場経済の道を歩む中国は、そのロジックの独特さゆえに、外から分かり難い部分が多い。中国の都市問題に普遍的なロジックを持つ物差しを日中協力で作り上げたことで、中国研究の透明度が一気に上がるだろう。

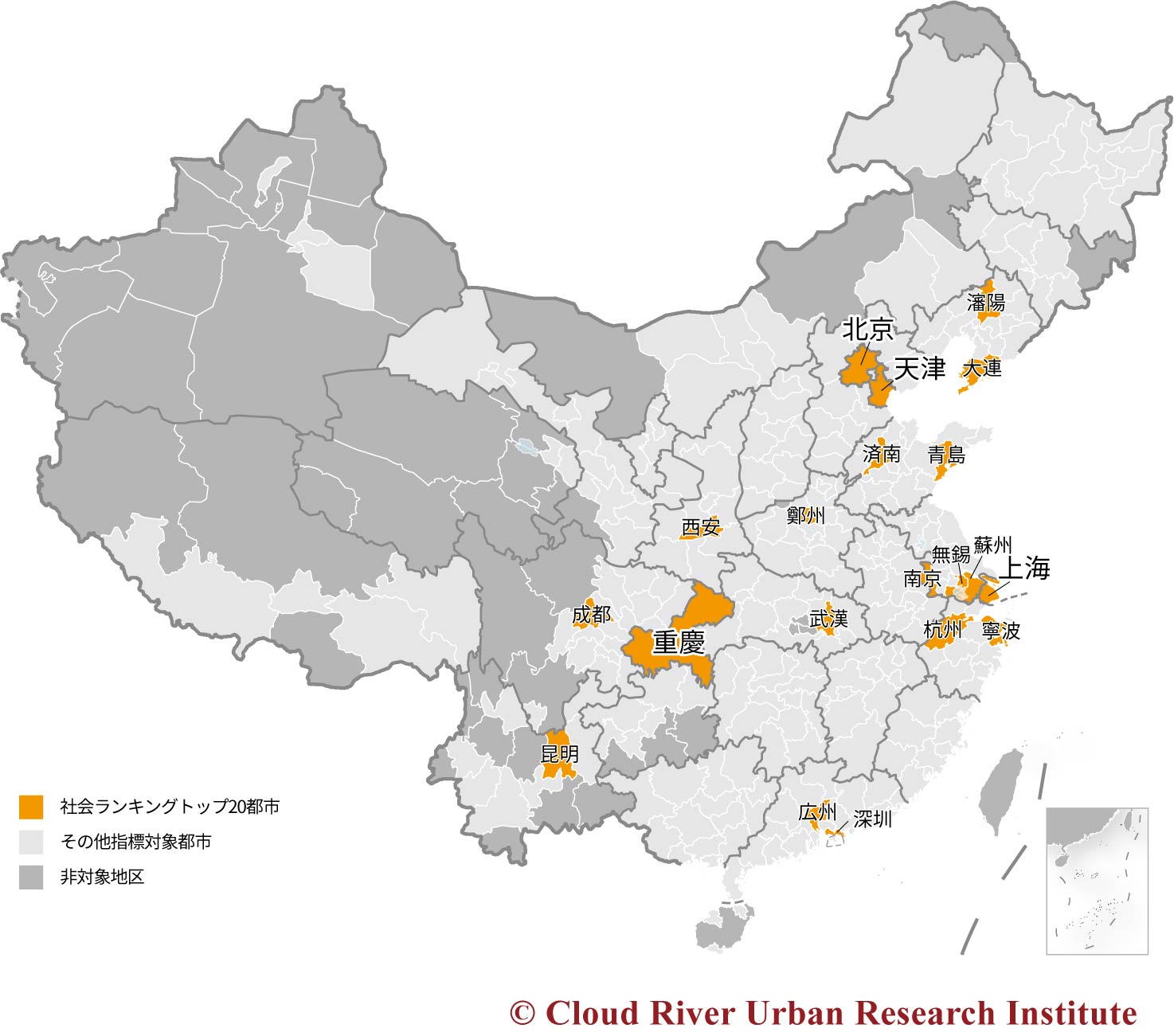

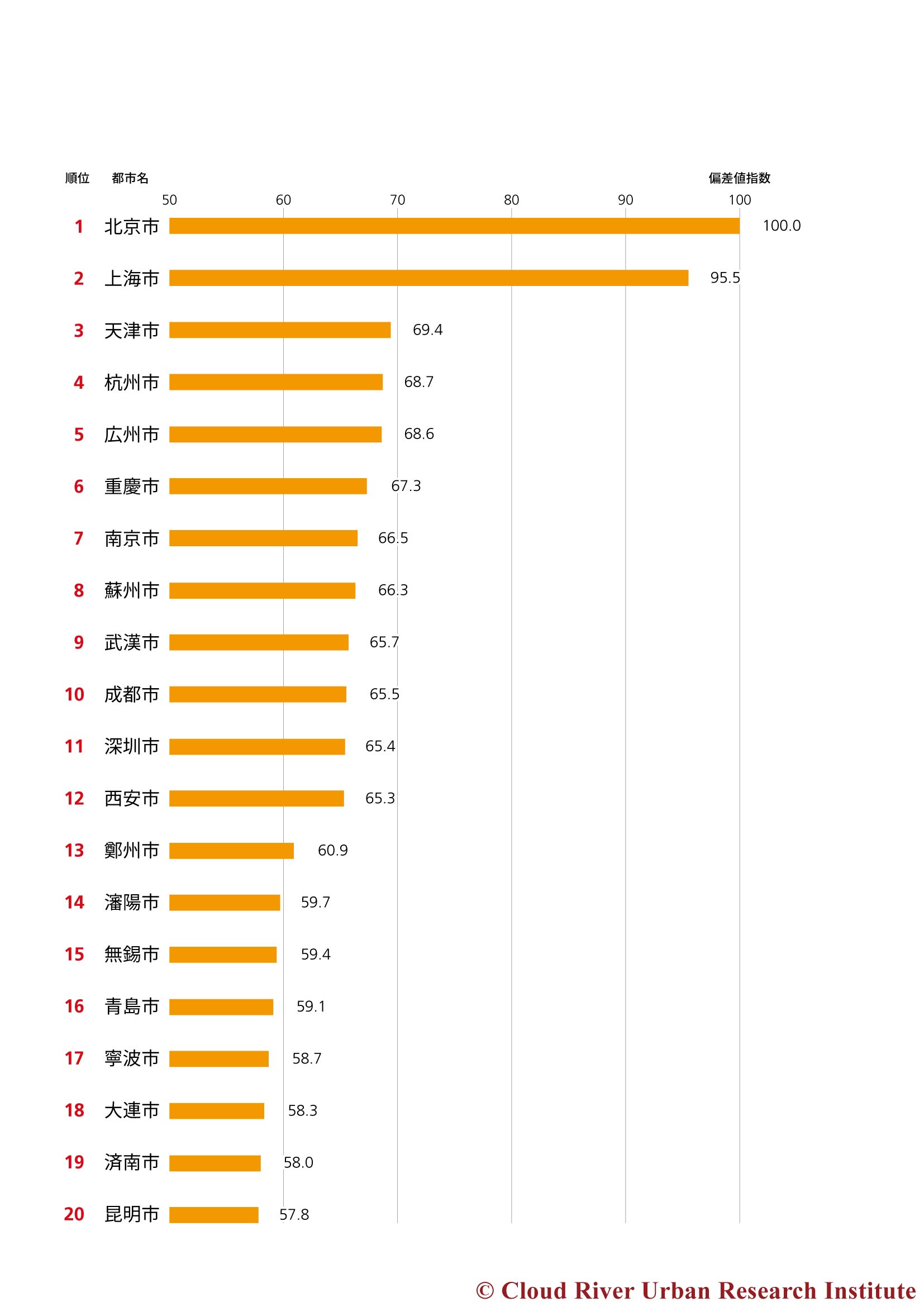

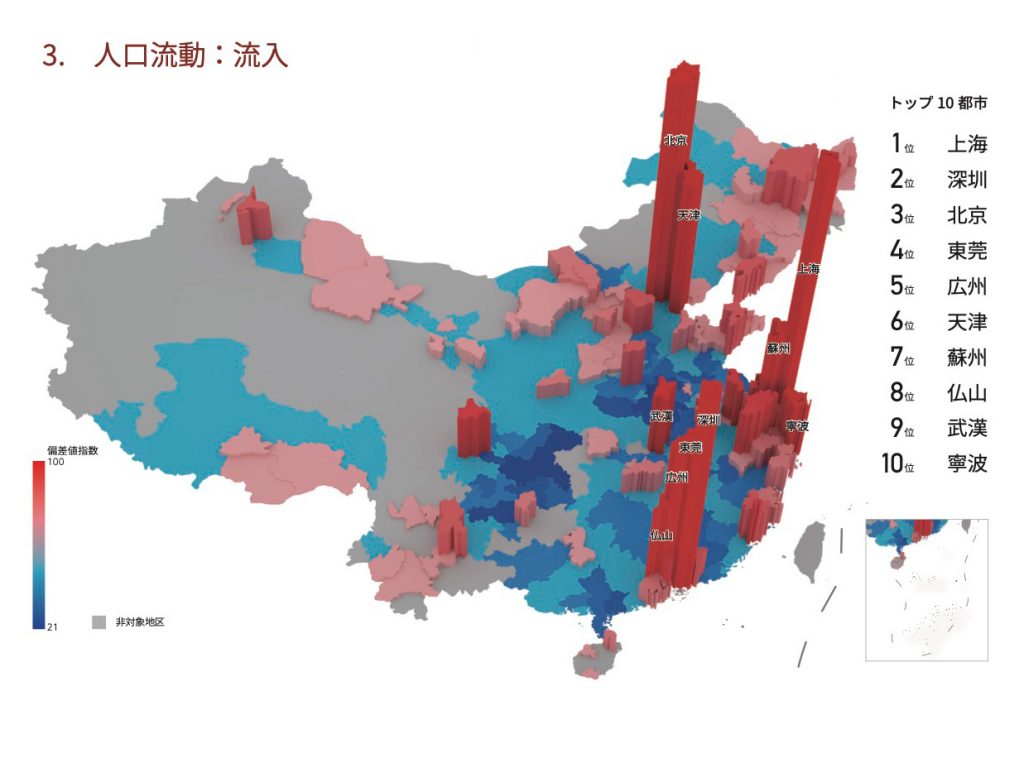

中国では今日、298の地級市以上の都市のうち117都市の常住人口が戸籍人口の規模を超えている。つまりこれらの都市に外部から人口が流入し、実際の人口規模を示す常住人口が、戸籍制度で確定された固有の人口規模を超えている。常住人口から戸籍人口を差し引いた数が、人口の超過部分である。この超過人口は、上海市では963.3万人、深圳市では818.1万人、北京市では811.5万人に達している。これらが流入人口規模の大きい上位3都市である。

他方、常住人口が戸籍人口より少ない都市も181都市にのぼる。これらの都市から他都市へと人口が流出している。このなかでは周口市が381.8万人、重慶市が314.7万人、信陽市が265.6 万人、戸籍人口より実際上の人口が少なくなっている。これら3都市は中国では人口流出規模が最も大きい。

上記データは現在の中国における人口移動の激しさをリアルに表している。都市化による大規模な人口移動がすでに中国のすべての都市に多大な影響を与えている。

都市化は中国近代化の主旋律であり、経済成長のエンジンである。また、中国の経済社会構造の大変革も引き起こしている。

本来、都市化がもたらす大変革を見据えて、中国は財政制度、戸籍制度、社会保障制度、土地制度などの制度改革を先行させる必要がある。だが、残念なことに、急激な都市化の波に比べ、中国では都市化に関する政策や制度の議論はいまだ充分に行われていない。それによって大きな社会的、経済的弊害がもたらされている。

都市計画制度上の欠陥も都市発展に大きなマイナス影響を及ぼしている。計画のない都市空間は一種の悪夢のようなものであるが、拙劣な都市計画もまた然りである。

本来、都市計画は気候風土に考慮し、総合的で長期的な戦略をもって策定されなければならない。しかし中国の現行の計画策定はメカニズム上、これがきちんと踏襲されていない。中国の都市建設の関連計画は、非常に細分化され、発展計画、都市計画、土地利用計画、交通計画、環境計画、産業計画などが異なる行政部門で縦割りに策定されている。縦割り行政はどこの国にも見られるが、計画経済の余韻を残す中国ではよりたちが悪く、各部門間の連携がなされていないことが多い。ゆえに急速に膨らんできた中国の都市では空間配置のアンバランス、交通網の未整備、生態環境の破壊といった問題が生じている。

これまでの中国都市化はマクロ的に見てもミクロ的に見ても、その急激な進行度合いに比べて、ビジョン作りや制度作りが大変に遅れていた。原因の1つは数字による分析と管理能力の欠如にある。アメリカで活躍していた著名な中国人歴史家の黄仁宇氏は、中国の歴史上最大の失策は、数字による管理の欠如にあると指摘した。この欠陥の遺伝子がいまなお受け継がれている。

近年、“主体功能区”、“新型都市化”などの斬新な政策が相次いで出され、都市化によい方向性が示された。こうした政策を今後いかに具体化し、そして評価監督していくかが試されている。

そのため、中国では、政策と計画をサポートする指標システムの整備が急務である。つまりマクロ的には都市化政策を考案する物差しとして、ミクロ的には、都市計画のツールとして、さらに政策と計画を評価するバロメーターともなる指標が必要である。

上記の考え方のもとに、専門領域も国の違いも超えた有志で構成する〈中国都市総合発展指標〉研究チームが、中国都市化における問題のありかを探り、国内外の経験と教訓を整理し、定量化した都市評価システムを開発した。中国の都市に「デジタル化された規範」を提示できた。

〈中国都市総合発展指標〉は以下の三大特徴がある。

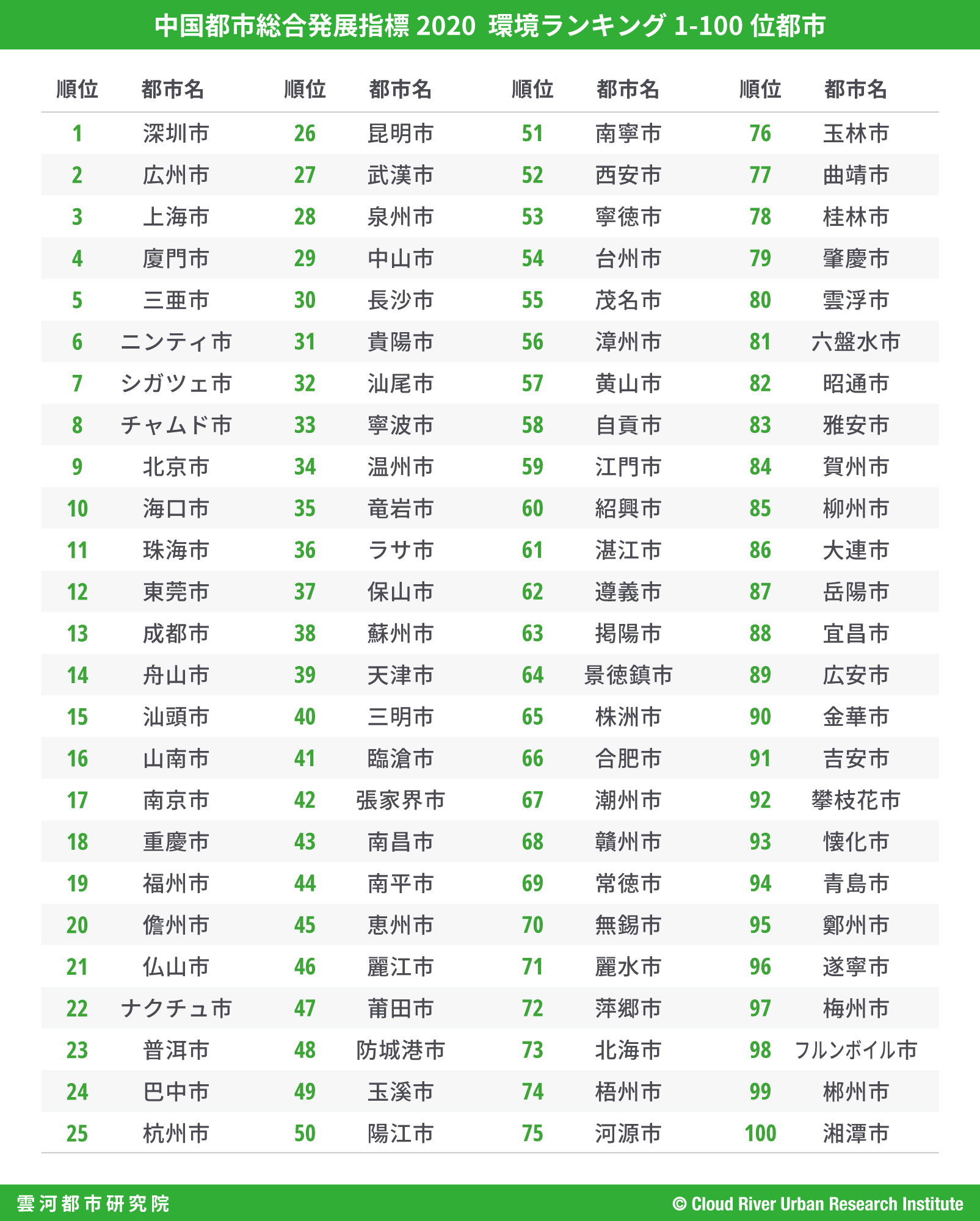

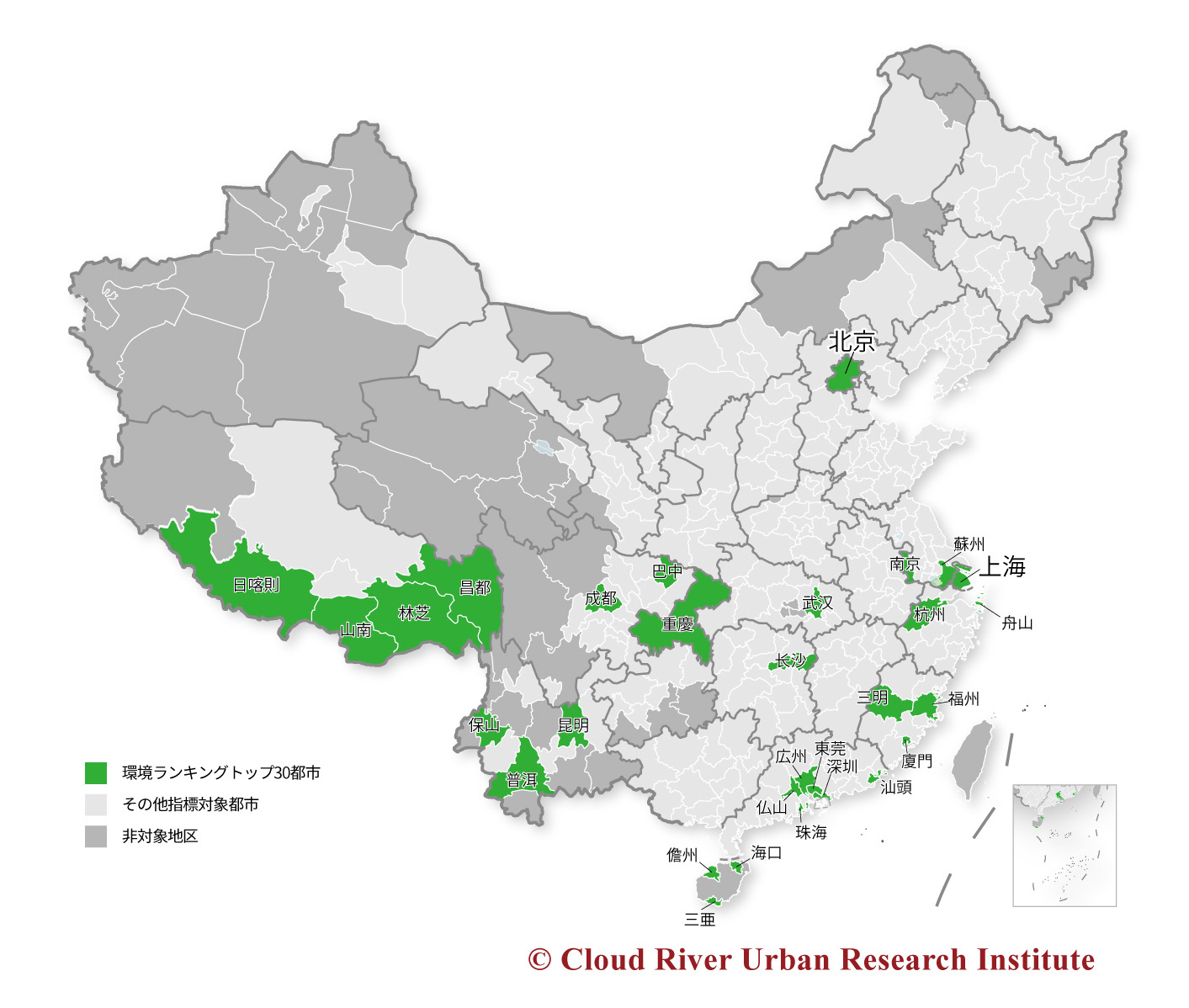

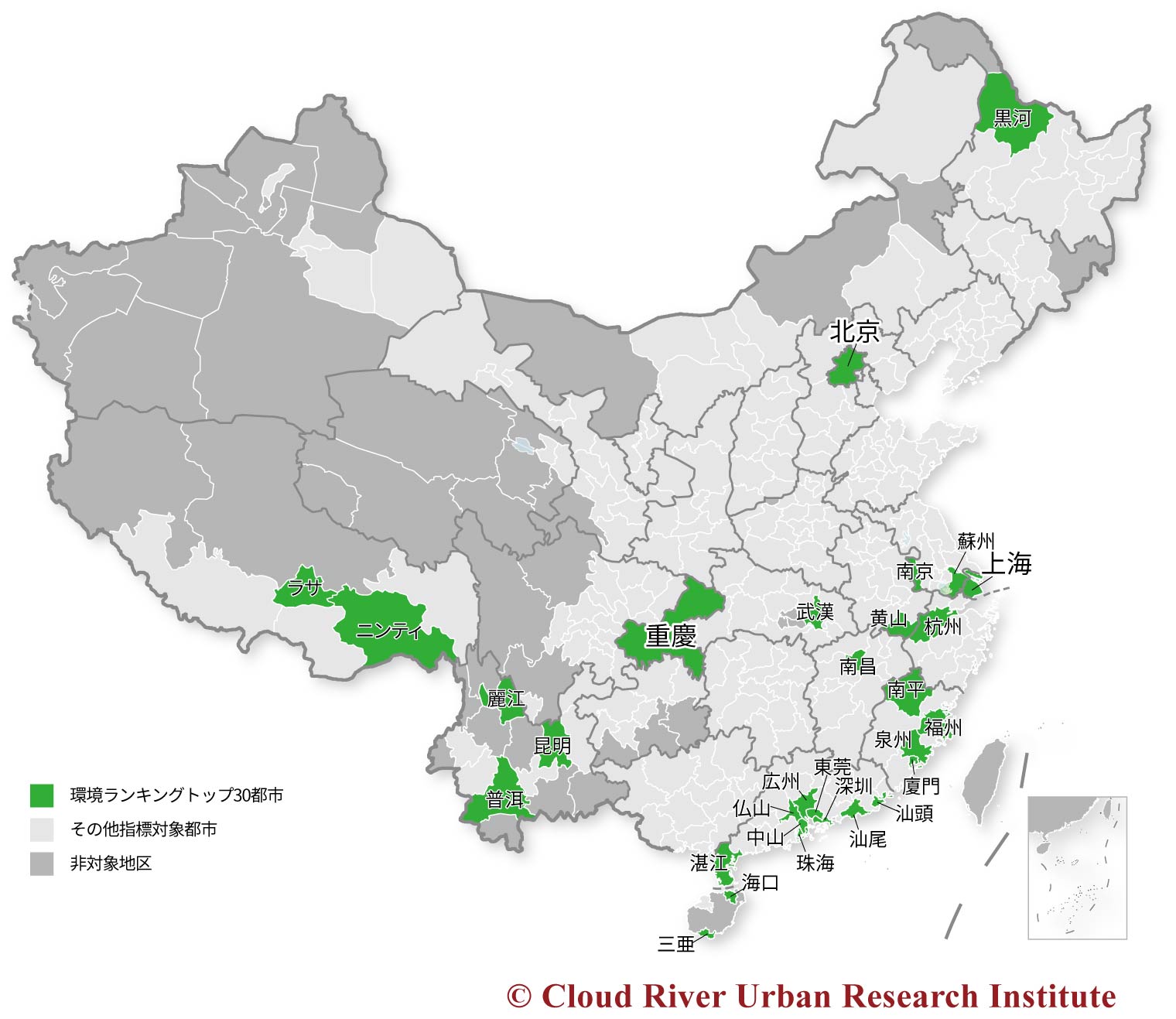

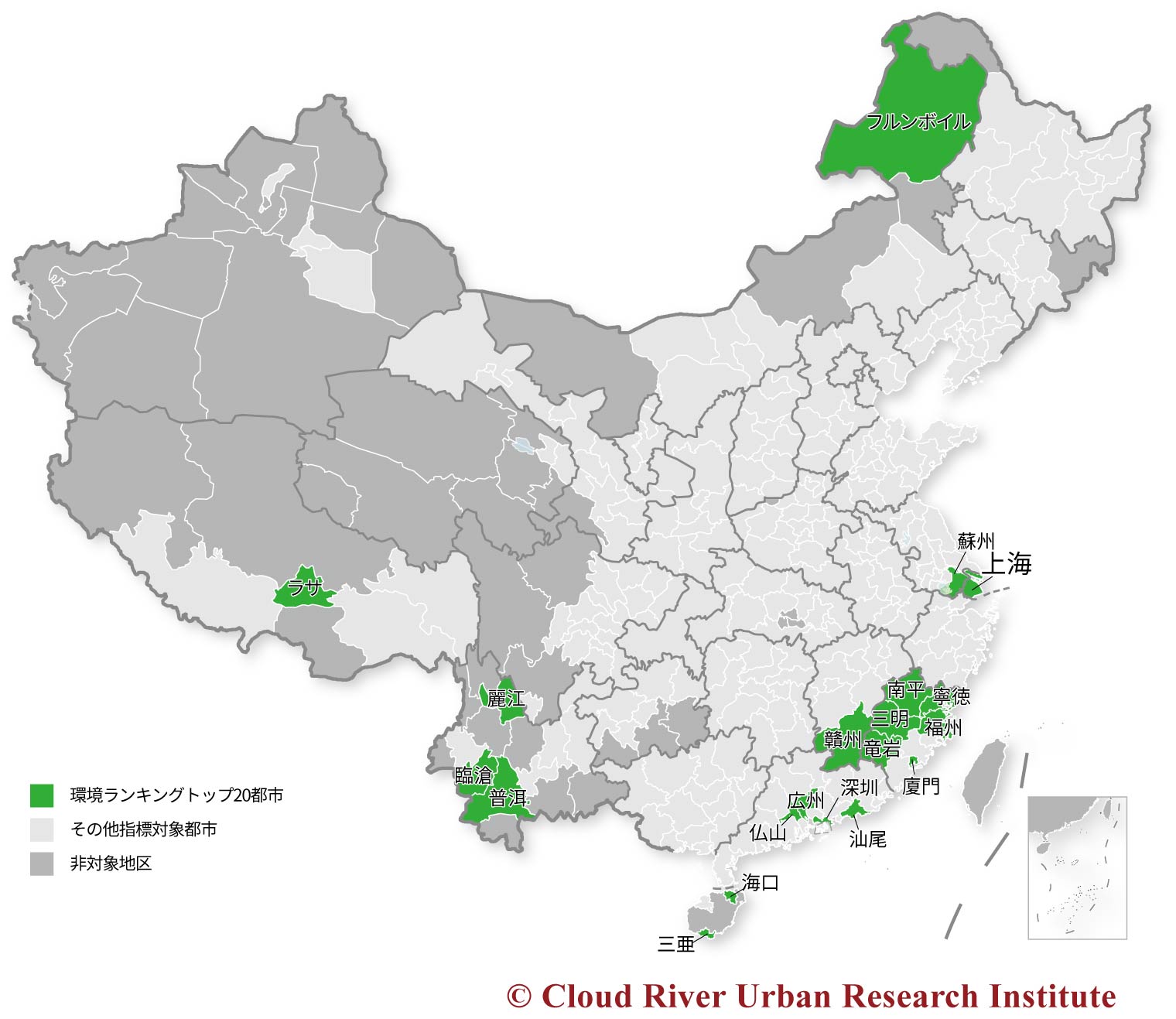

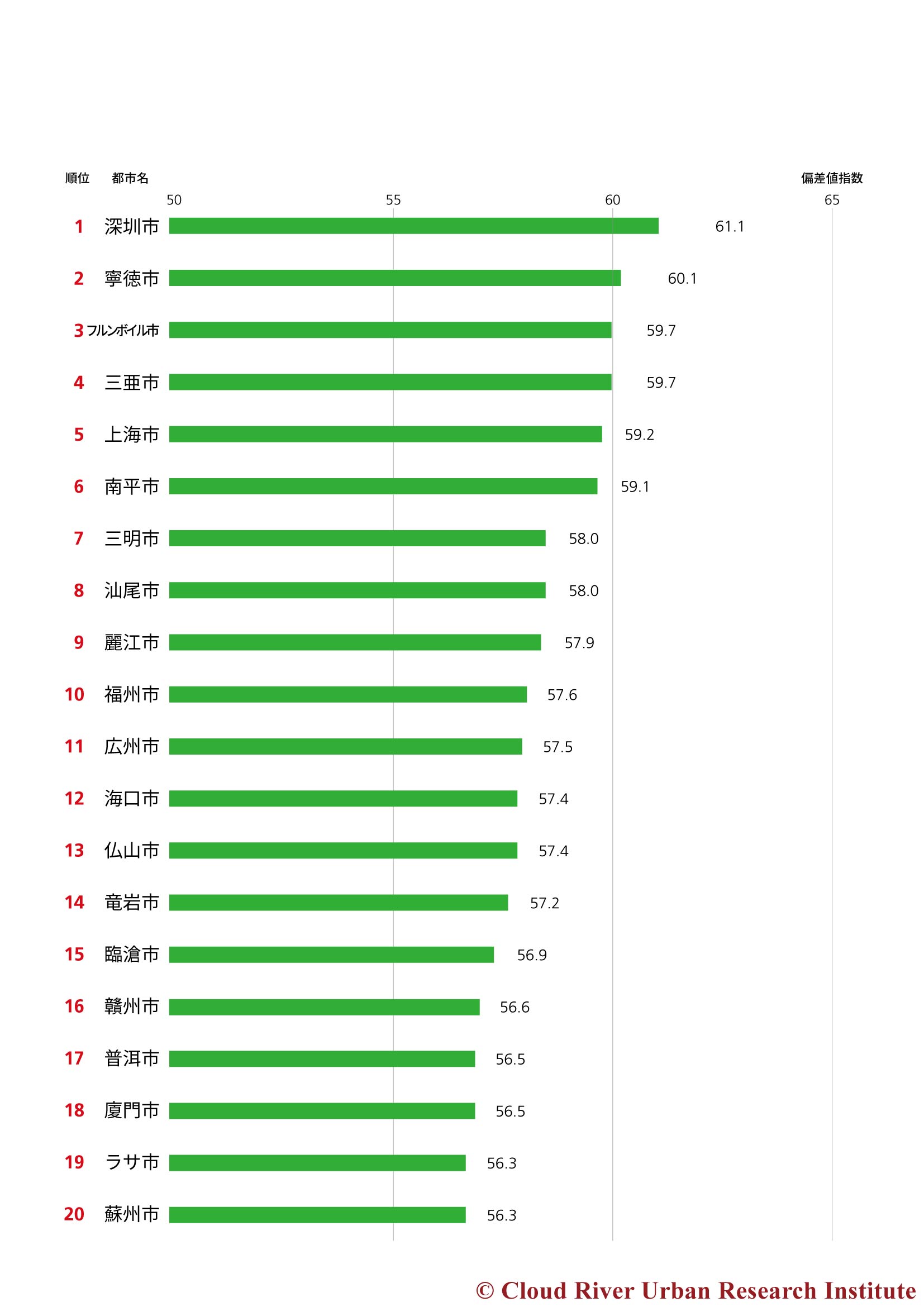

① 「生態環境」をより広義に評価

これまでの急速な工業化と都市化の中で、環境汚染や生態破壊などの問題が中国で深刻化した。これに対して、中国政府は2014年に打ち出した「国家新型都市化計画」で、「生態文明」理念を高々と掲げ、「生態環境」を新型都市化の鍵とした。以来、中国では、「エコタウン」や「美しい村」を探すブームが広がった。しかしそれらは自然環境に恵まれた中小都市や辺境の村がほとんどであった。近代的な都市を分析評価するものではなかった。

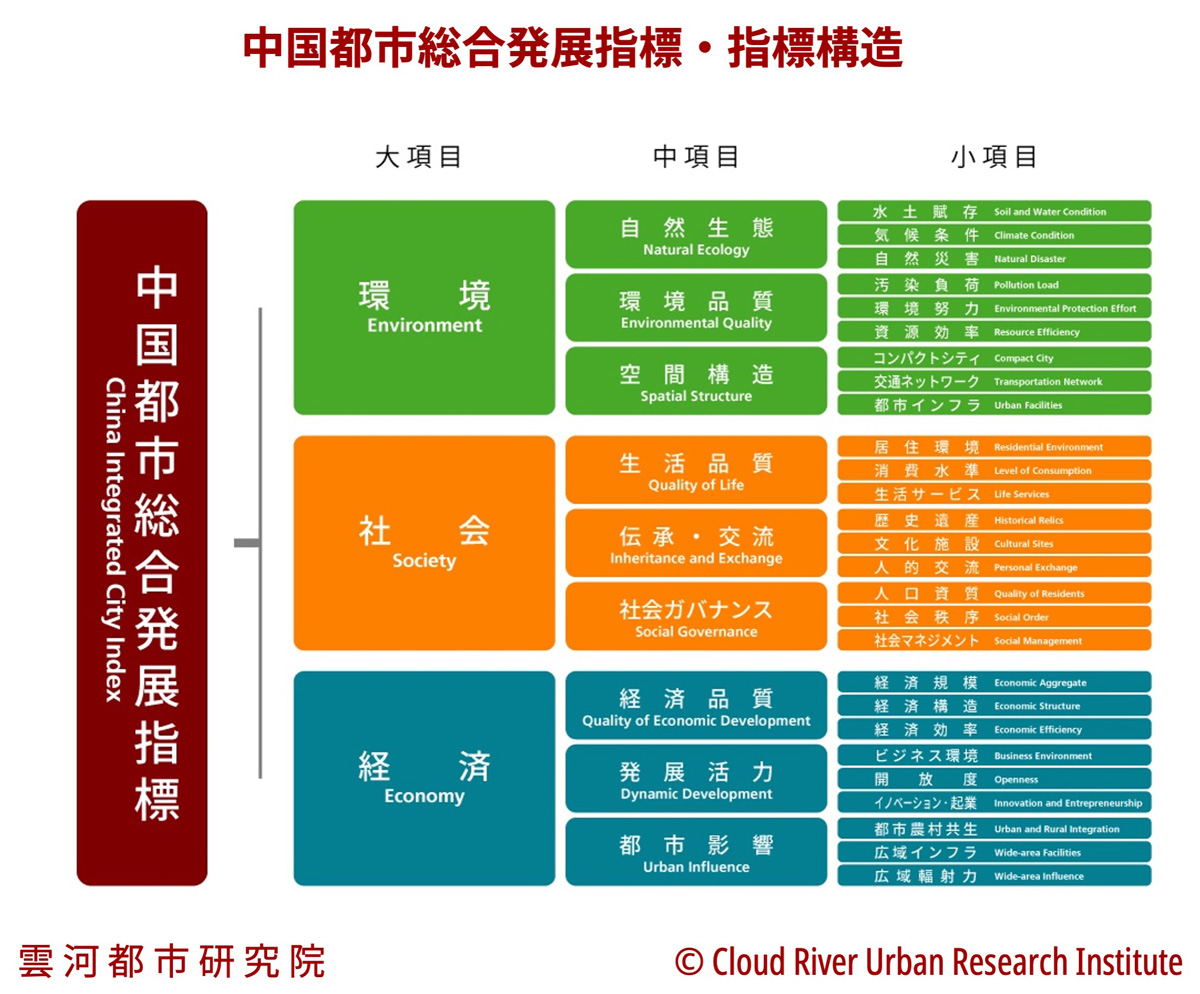

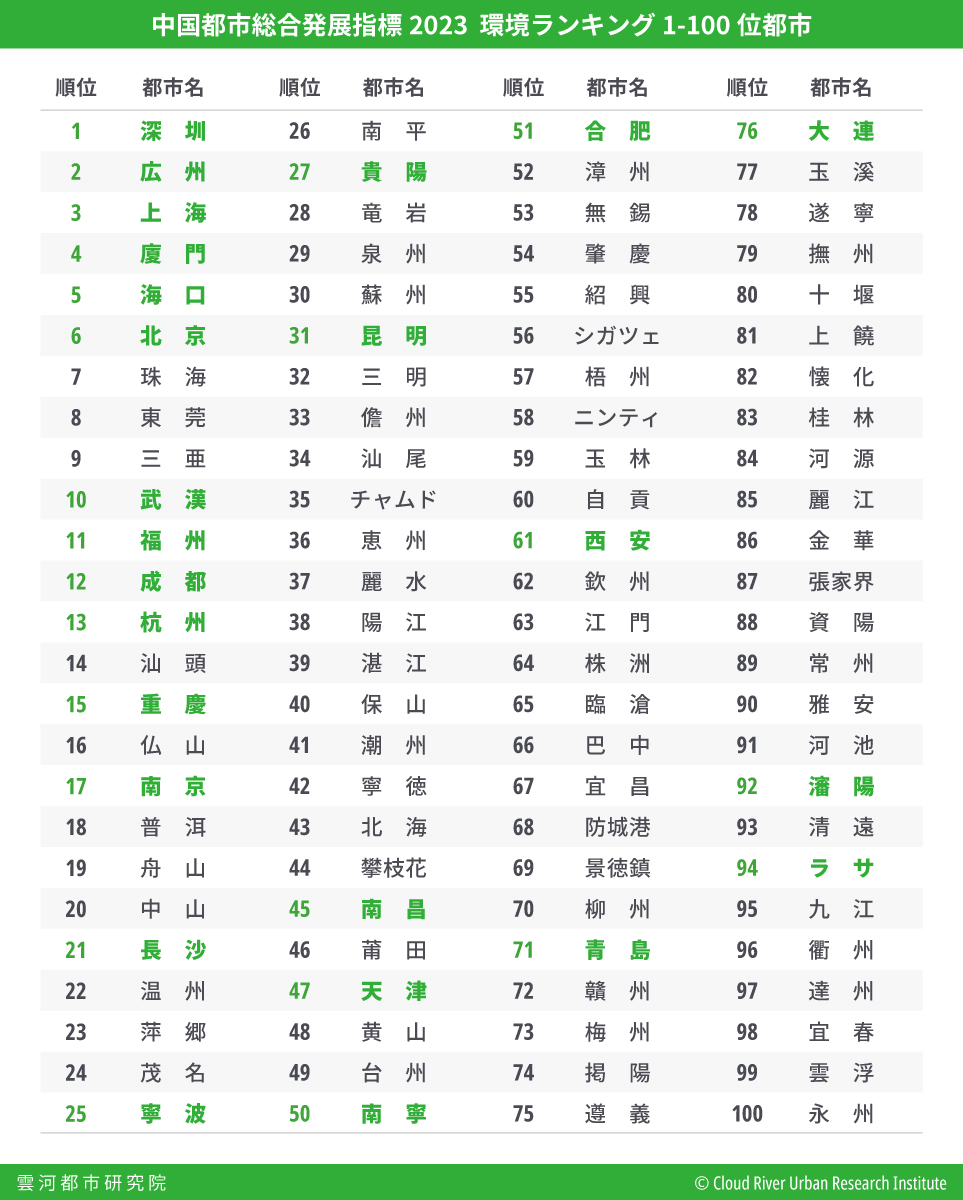

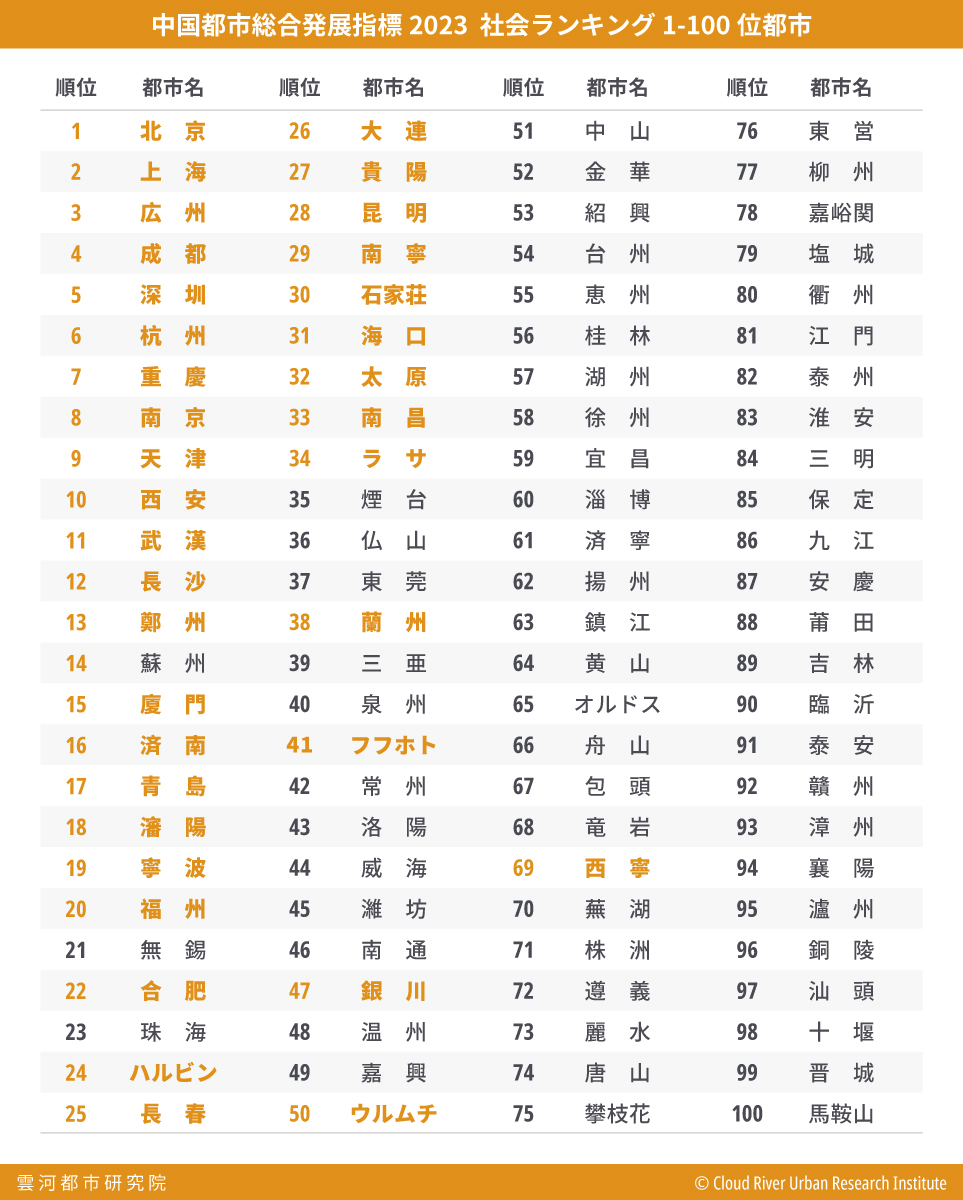

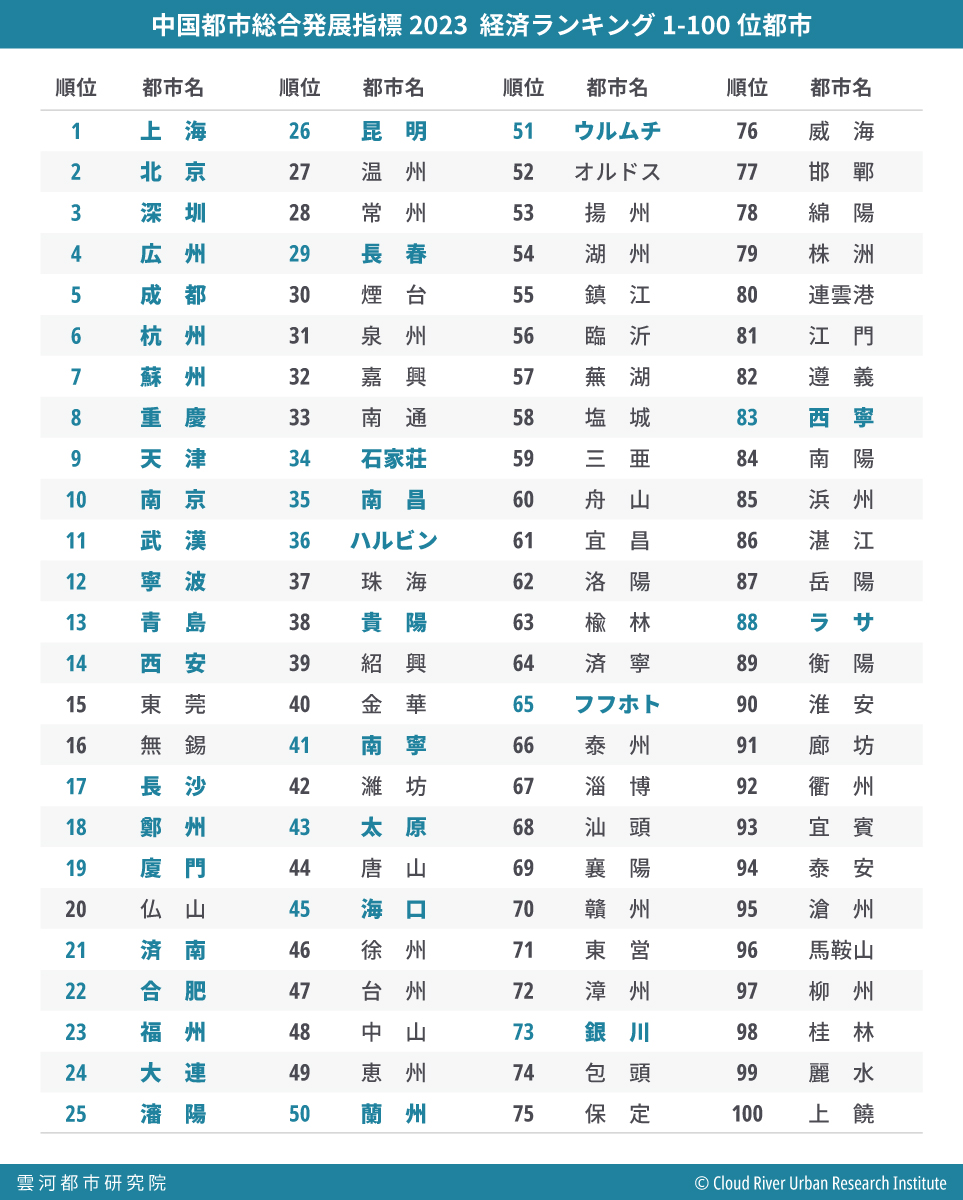

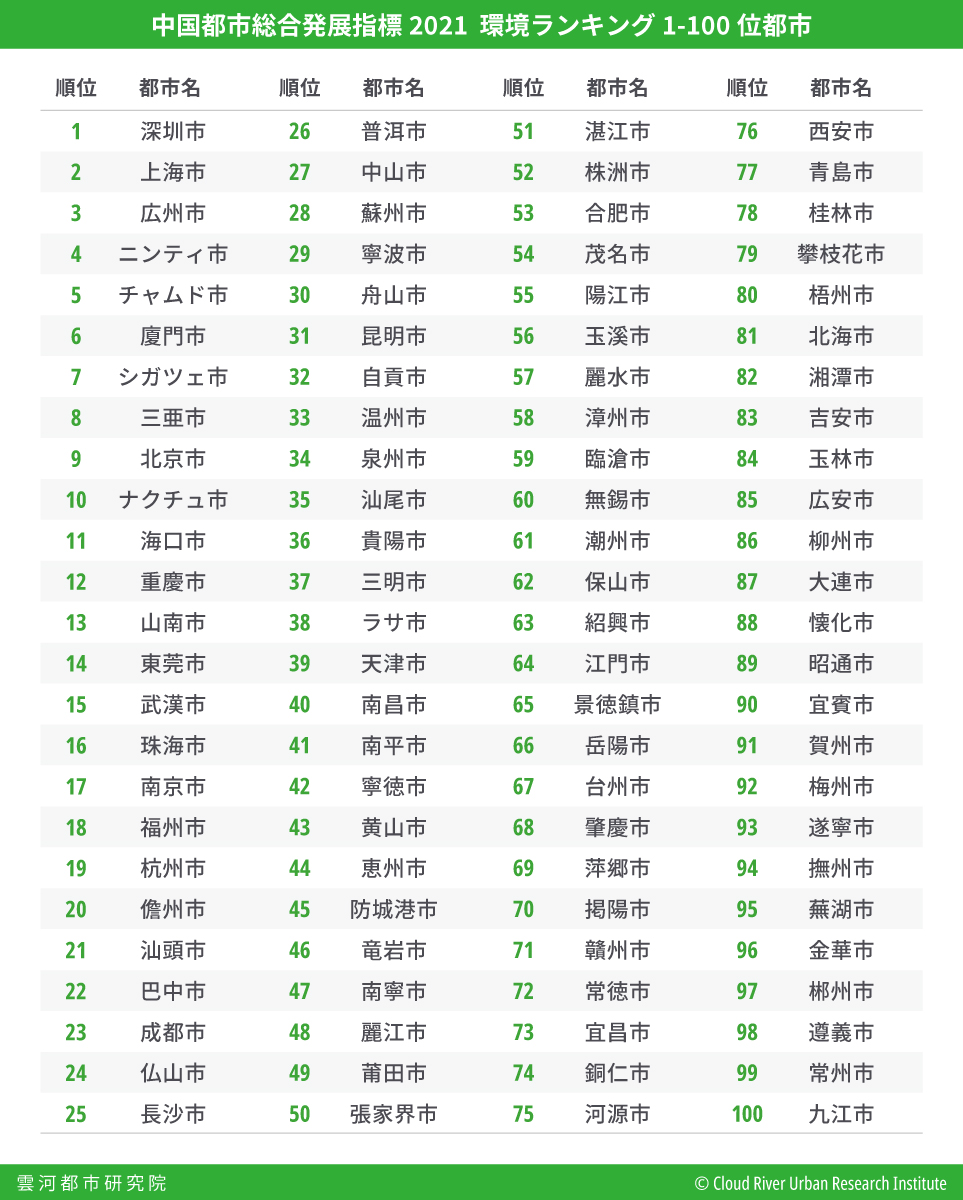

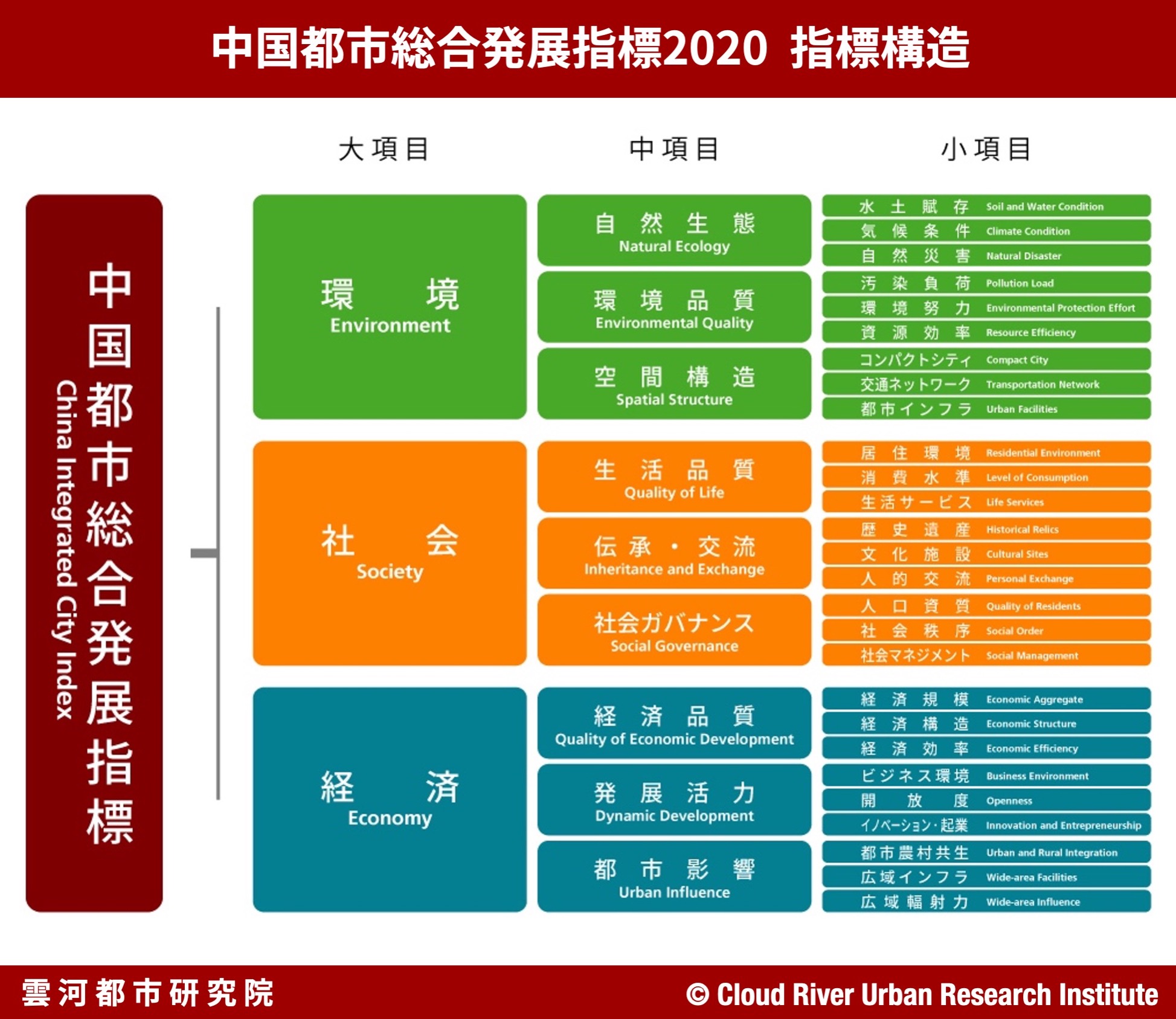

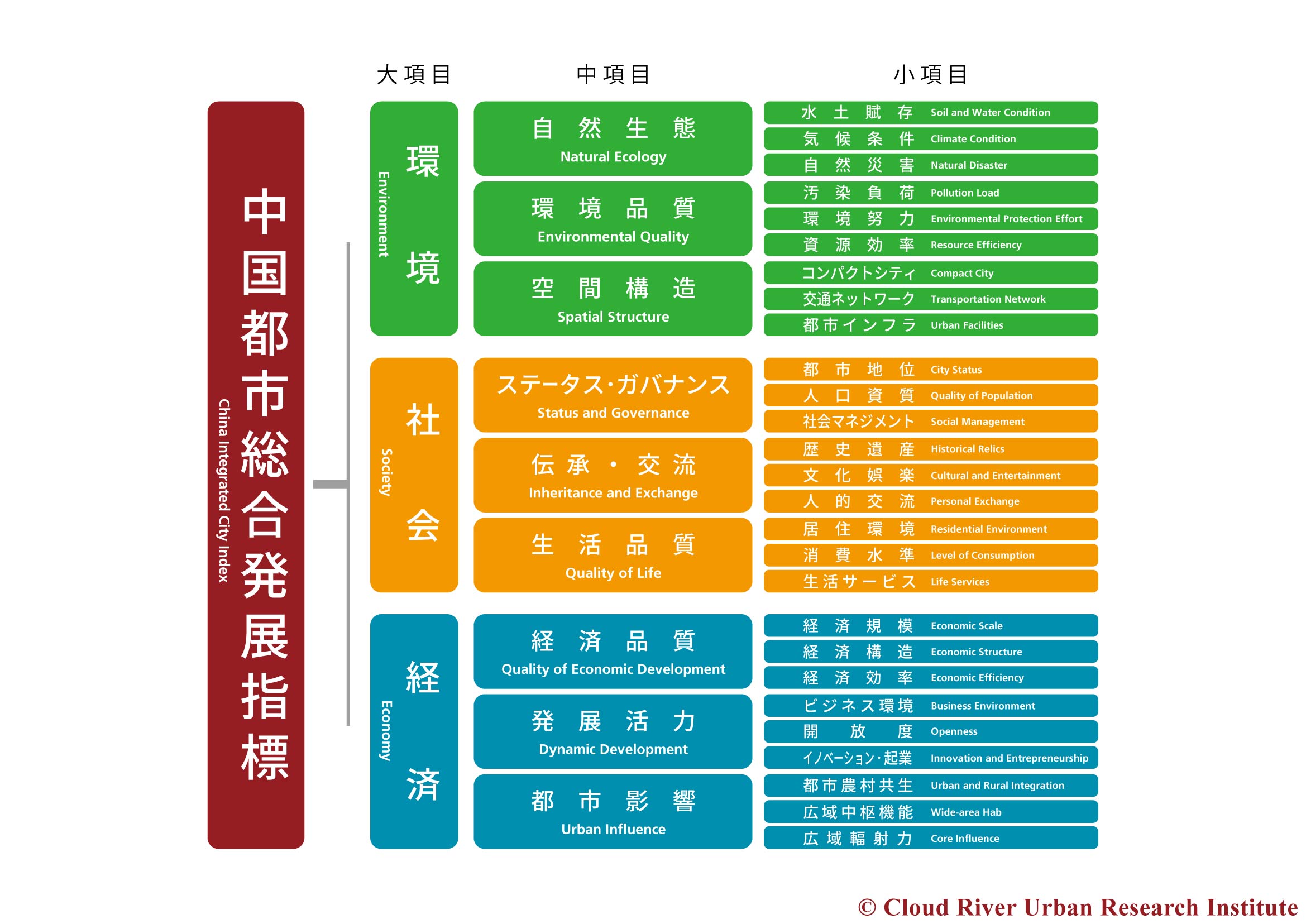

環境、社会、経済の三大項目で構成する〈中国都市総合発展指標〉は、より広義に「生態環境」をとらえ、総合的に都市を評価する。同指標は、単に環境関連の指標にのみ焦点を置くのではなく、同時に、経済や社会の指標にも「生態環境」を求めた。

こうした意味では、単純にGDP、鉄道、道路などハード面を測る指標とは異なり、〈中国都市総合発展指標〉が提唱するのは、発展の質である。同指標は狭義の環境要因だけを評価するものではない。生態環境の質はもちろん、経済の質、空間構造の質、生活の質、そして人文社会の質など幅広い内容を評価の対象としている。

② 簡潔な構造で都市を可視化

中国の都市化が向き合う問題と課題とを整理し、内外の経験と教訓を吸収したうえで都市のあり方を数値化し、指標化する作業そのものが、困難極まりないチャレンジであった。4年間にわたる専門家による研究討論の積み重ねで、〈中国都市総合発展指標〉は、簡潔な3×3×3構造を作り出した。環境、社会、経済の三大項目は、それぞれ3つの中項目で構成され、9つの中項目指標がさらに各々3つの小項目で構成されている。各小項目指標はまた、1つあるいは多くのデータで支えられている。

このような3×3×3構造の指標体系は膨大なデータに裏付けされたものである。しかし中国では指標を支えるデータの収集と整理自体が、大変に困難で煩雑な作業であった。中国では都市ごと、部門ごと、年度ごとにデータのフォーマットが異なり、統一性や連続性に欠けていた。データの信憑性も大きな問題であった。加えて多くのあるべきデータ自体が存在していなかった。

〈中国都市総合発展指標〉では、データを選定する際に、特にその信憑性のチェックを重視した。と同時に、統計データ以外に、できる限りビックデータを集め、さらに最新のIT手法で膨大なビックデータを指標用データに仕立て直した。また、衛星リモートセンシングデータと地理空間データをも存分に活用した。

こうした努力を積み重ね、初めて中国の298の地級市以上の都市を網羅した評価システムを完成させた。

③ 先鋭な問題意識

〈中国都市総合発展指標〉は、都市の構造と内容を立体的に分析するフレームワークを作り上げた。中国の都市発展の質的向上を促す同指標は、リアリティのある問題意識と先進的な理念を掲げる使命を負った。

指標の「環境」重視、文化伝承への関心、発展の質の追求などは、すべてこうした使命感から来るものである。

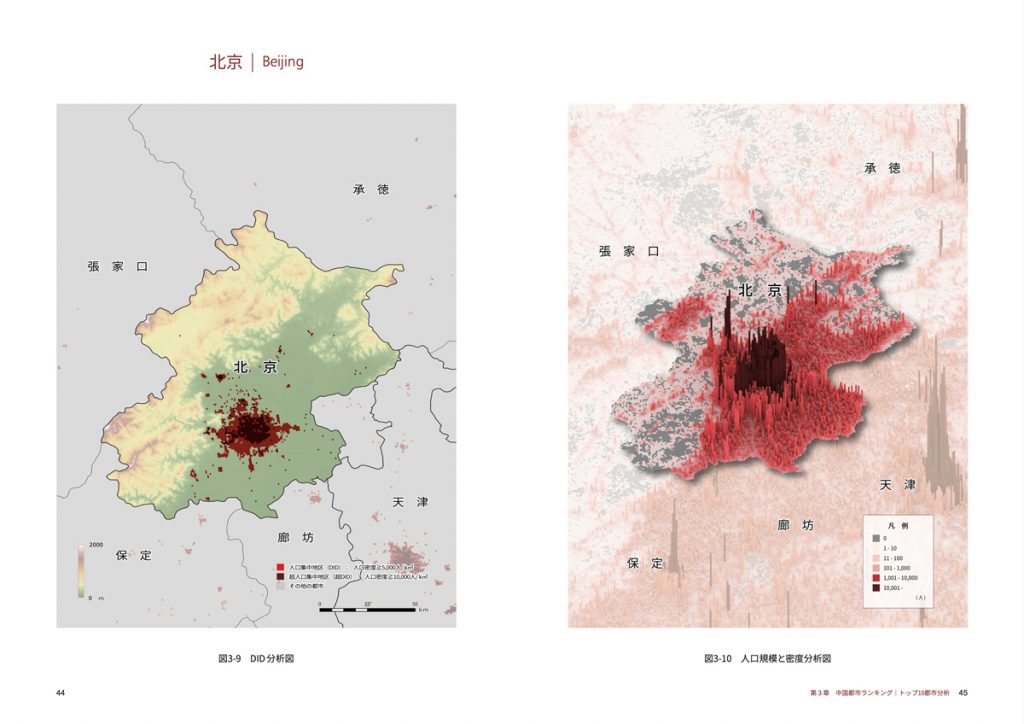

たとえば、〈中国都市総合発展指標〉はDID(Densely Inhabited District:人口集中地区)という斬新なコンセプトを中国で初めて導入した。さらに衛星リモートセンシングの力を借り、中国における都市人口分布の分析に成功した。こうした人口分布とDID分析を重ねた結果、中国では、ほとんどの都市でスプロール化の問題をかかえていることがわかった。こうした構造的問題が、まさに交通問題、環境問題、不便な生活、サービス産業の未発達など諸々の都市問題の根っこにある。

都市の最大の問題は、人口問題である。数十年にわたりアンチ都市化政策を取ってきた中国の為政者たちはこの点に関して未だ意識が低い。億単位の人たちが農村部から都市へすでに移動している今日でも、人口を分断する戸籍問題の抜本的な改革は成されていない。さらに、北京、上海などの代表的な都市では、いま人々を外に追い出す動きが見られる。

〈中国都市総合発展指標〉はDID概念を導入し、人口の集積の大切さを中国で広げ、中国の都市がより活力と魅力ある高密度な空間作りに向かう指針を示すように努める。

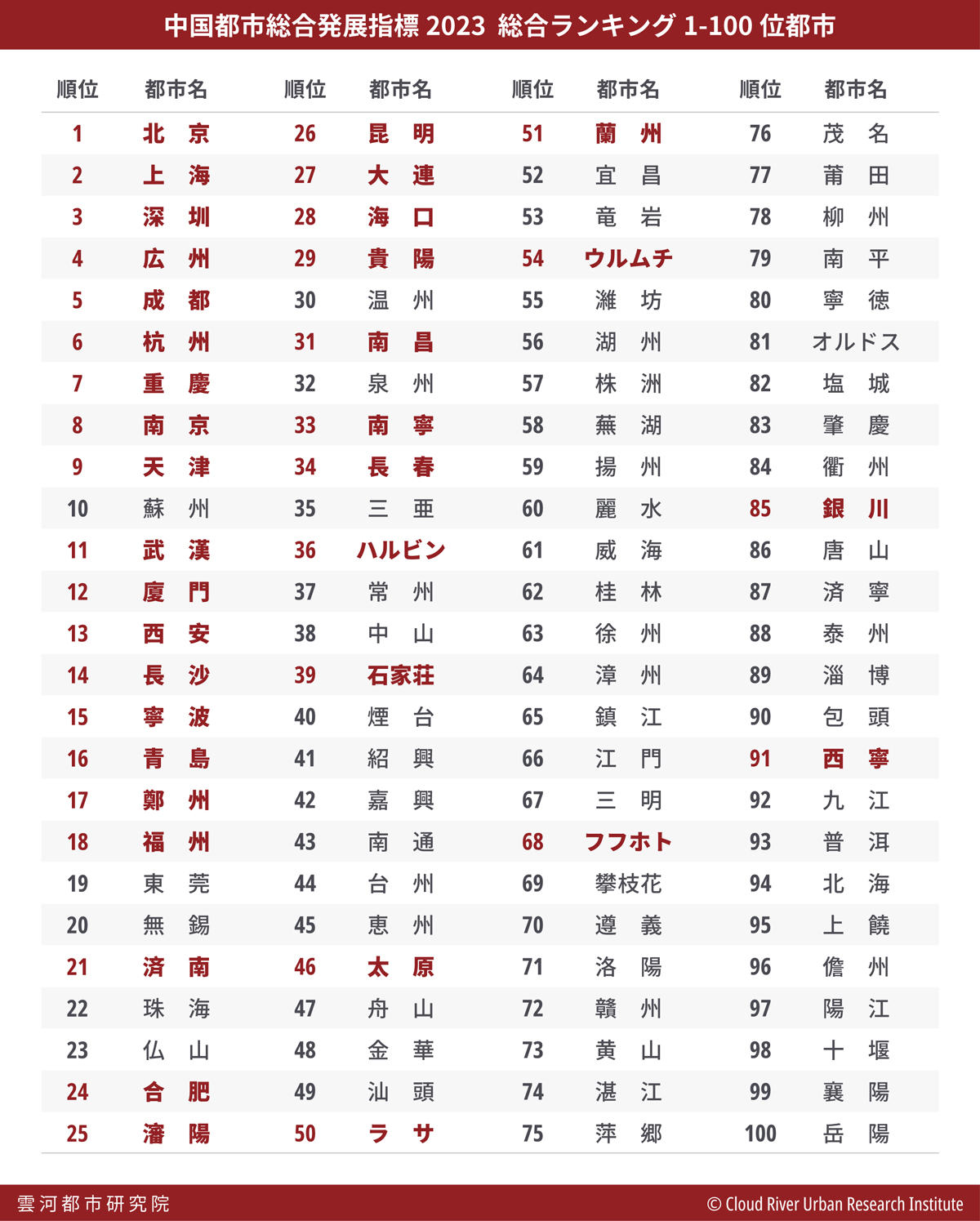

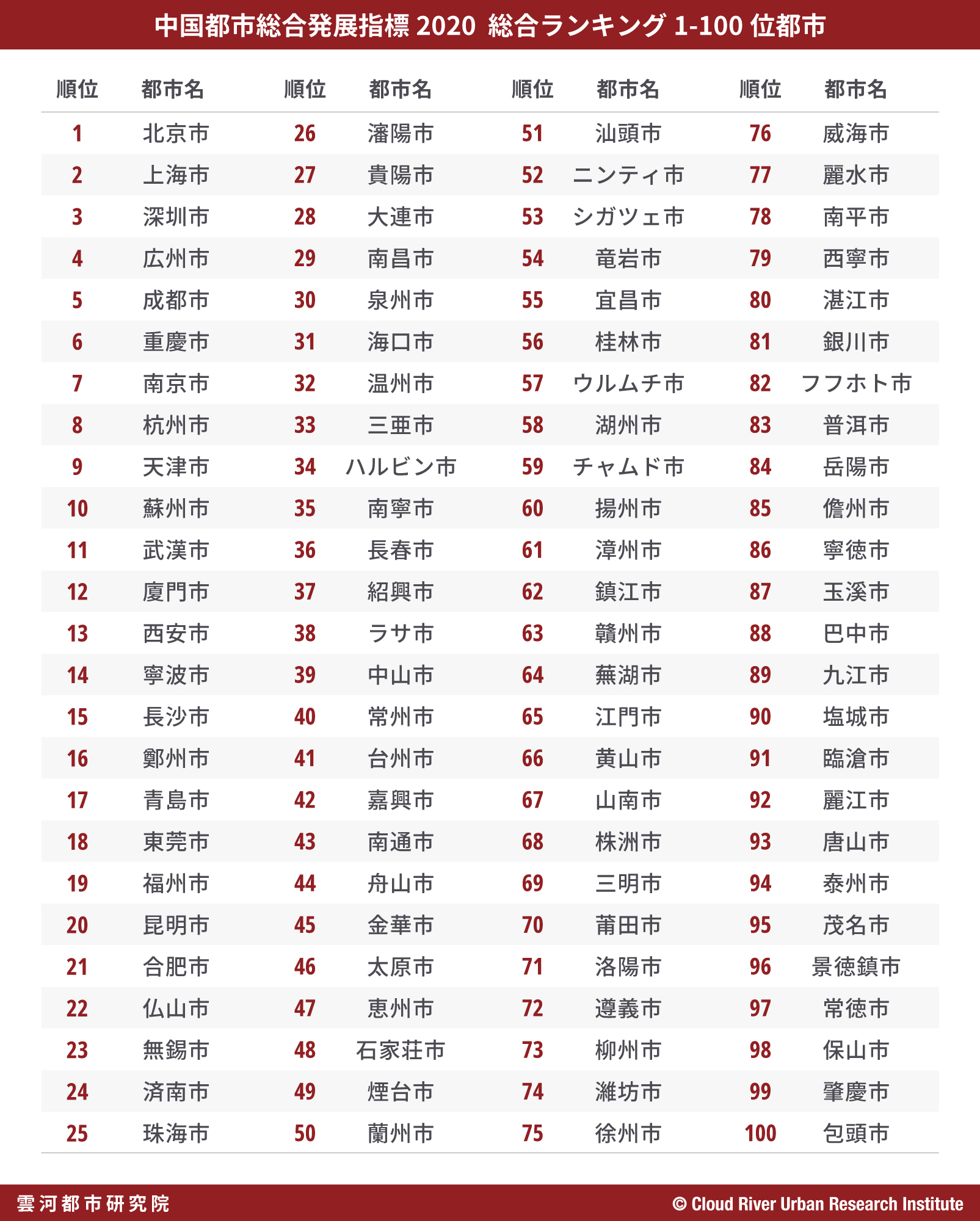

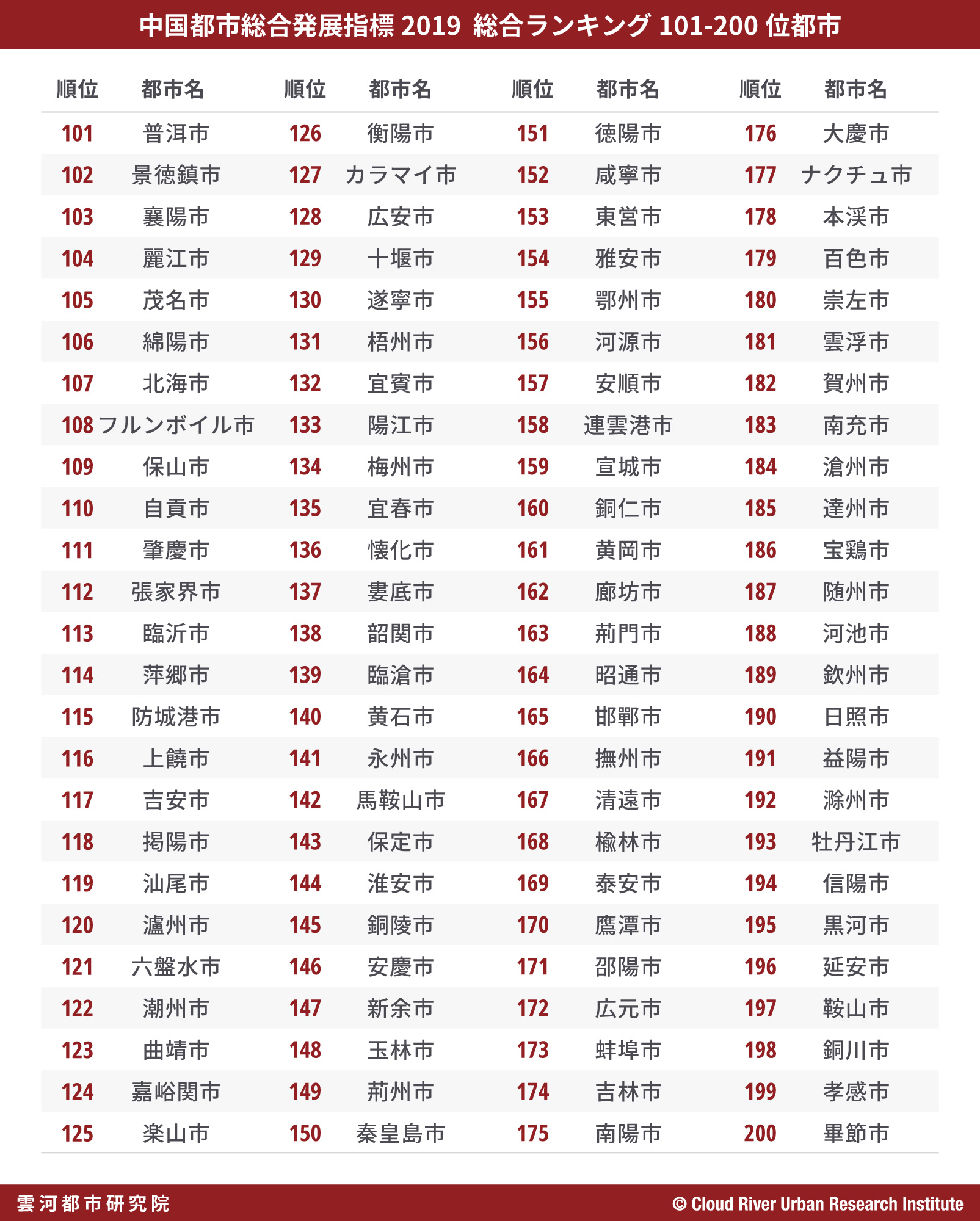

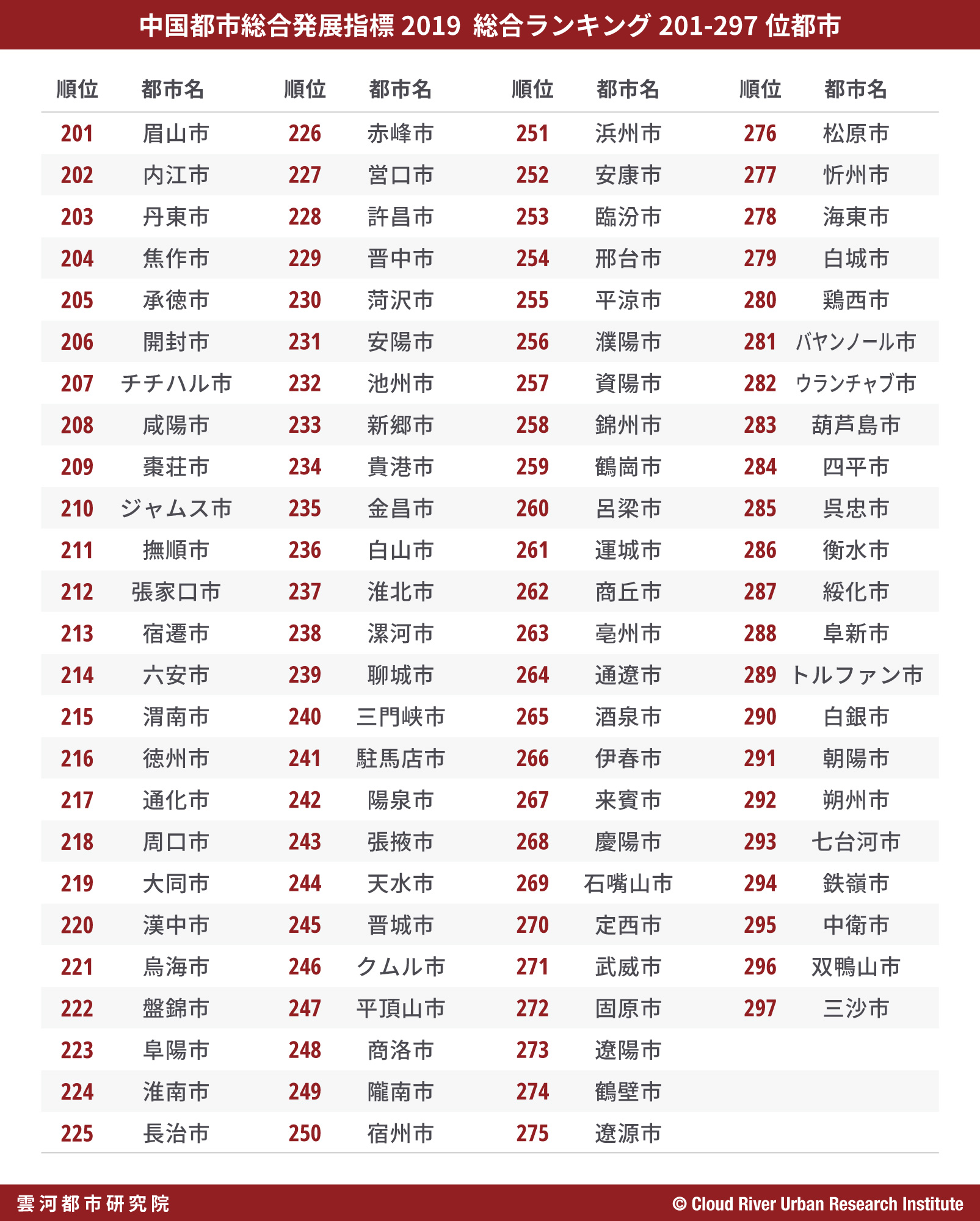

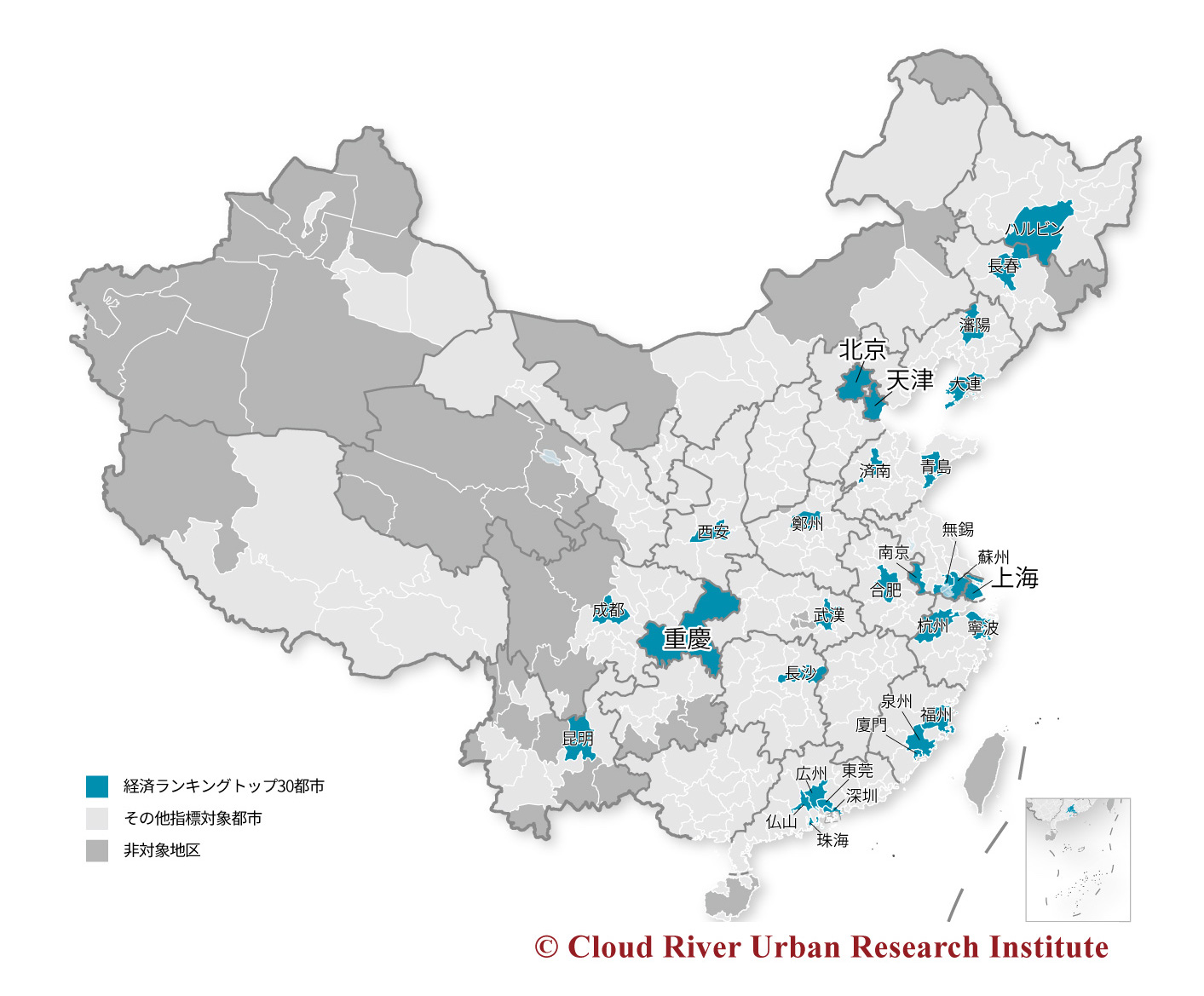

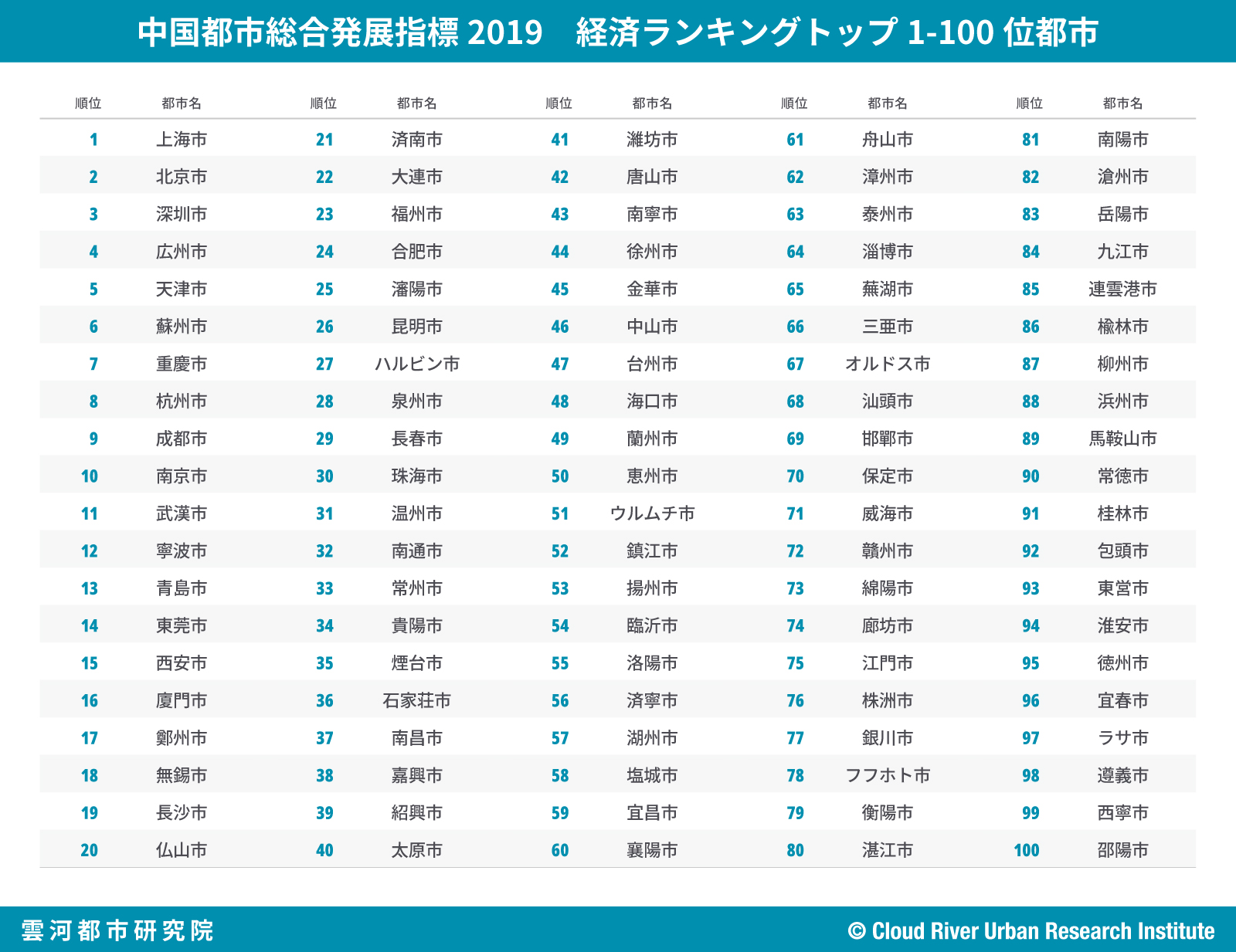

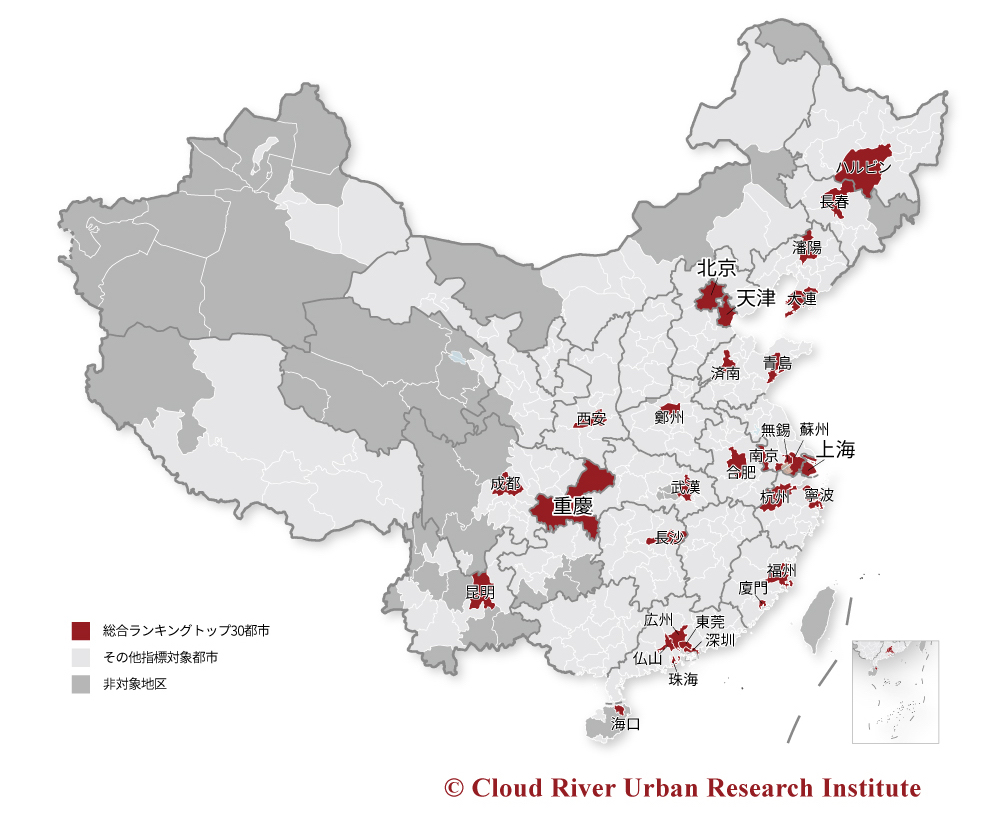

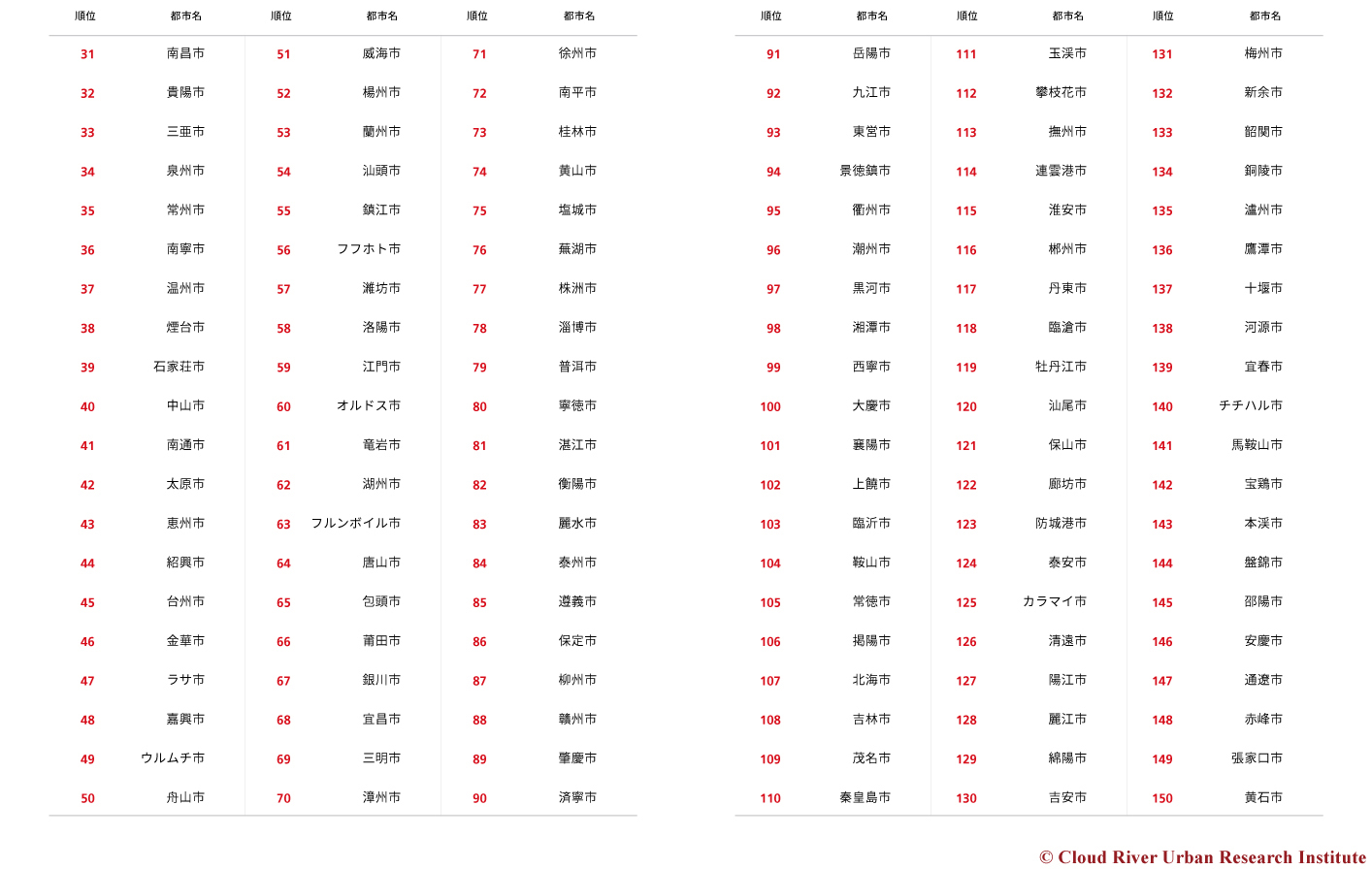

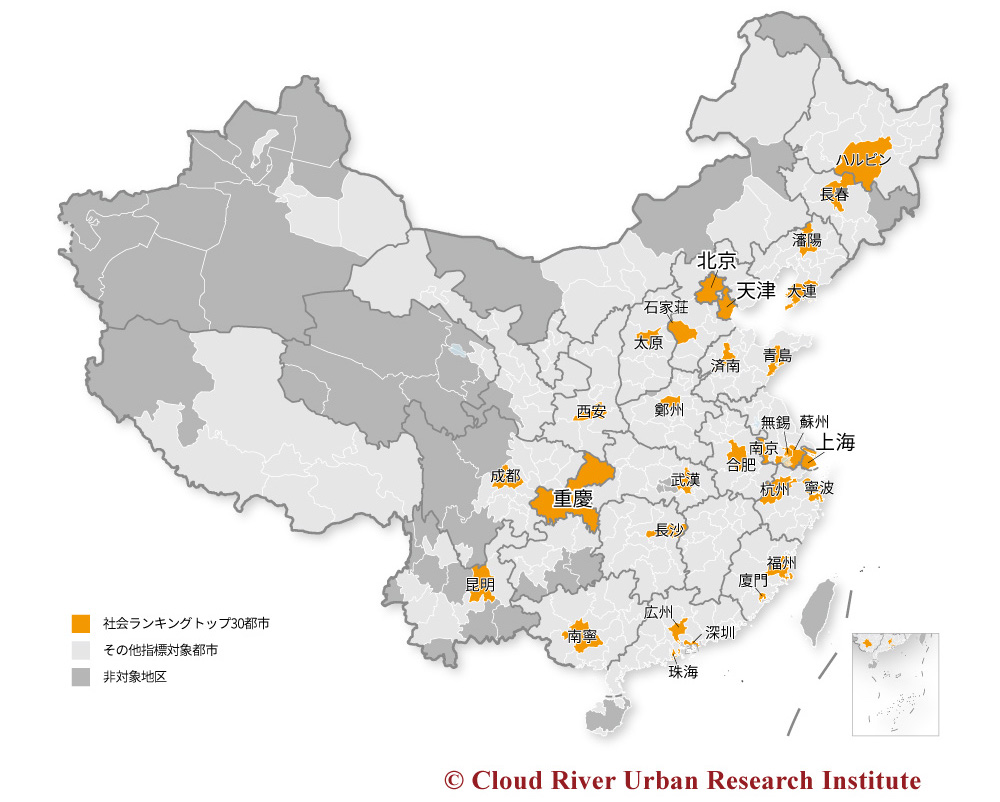

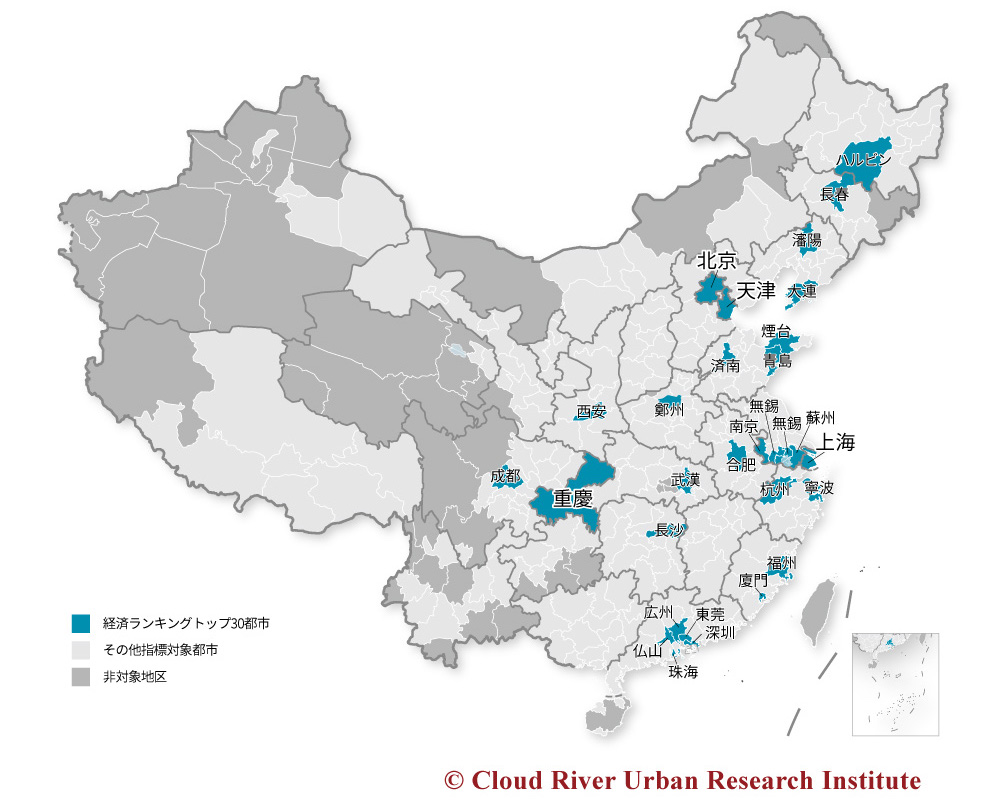

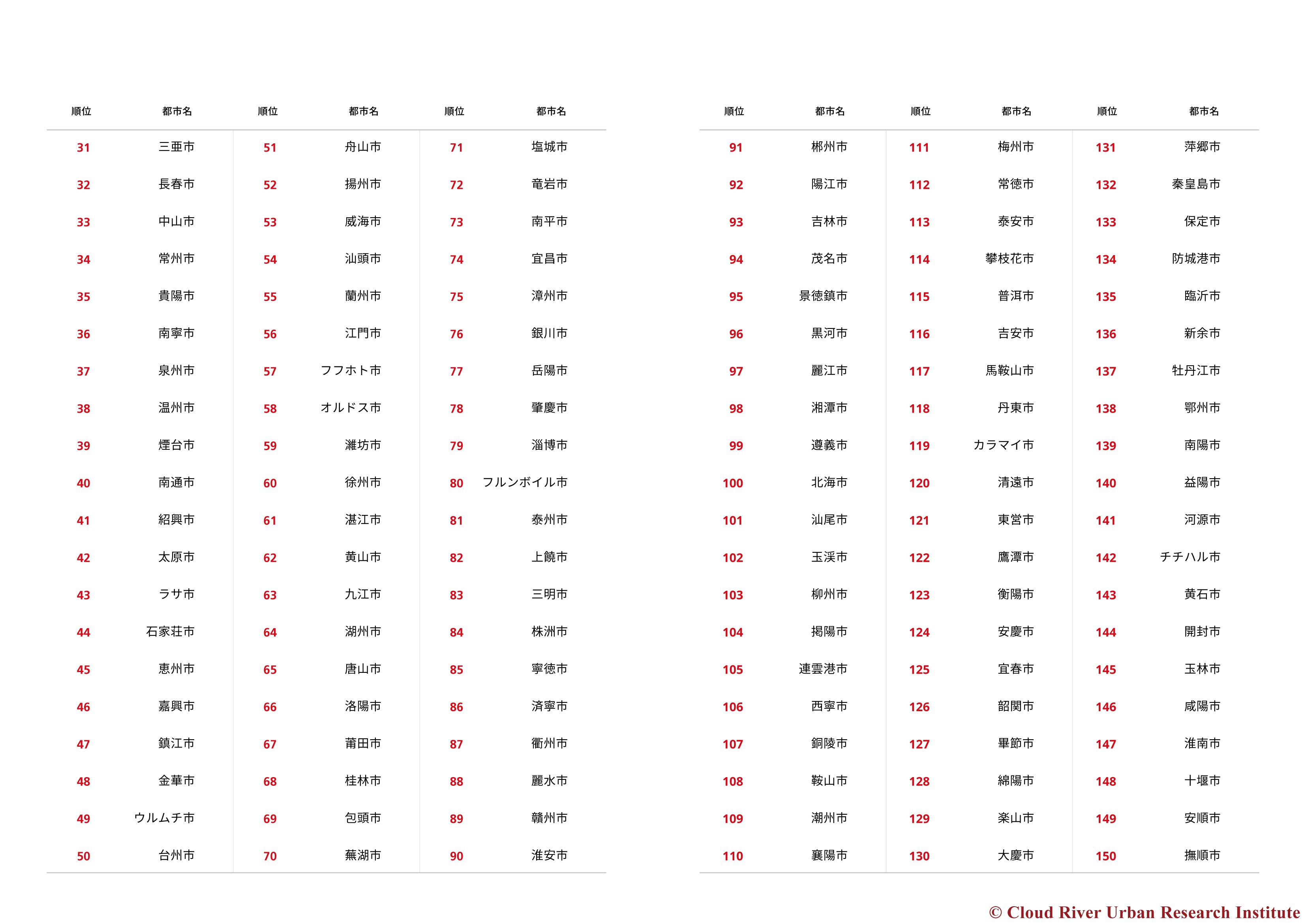

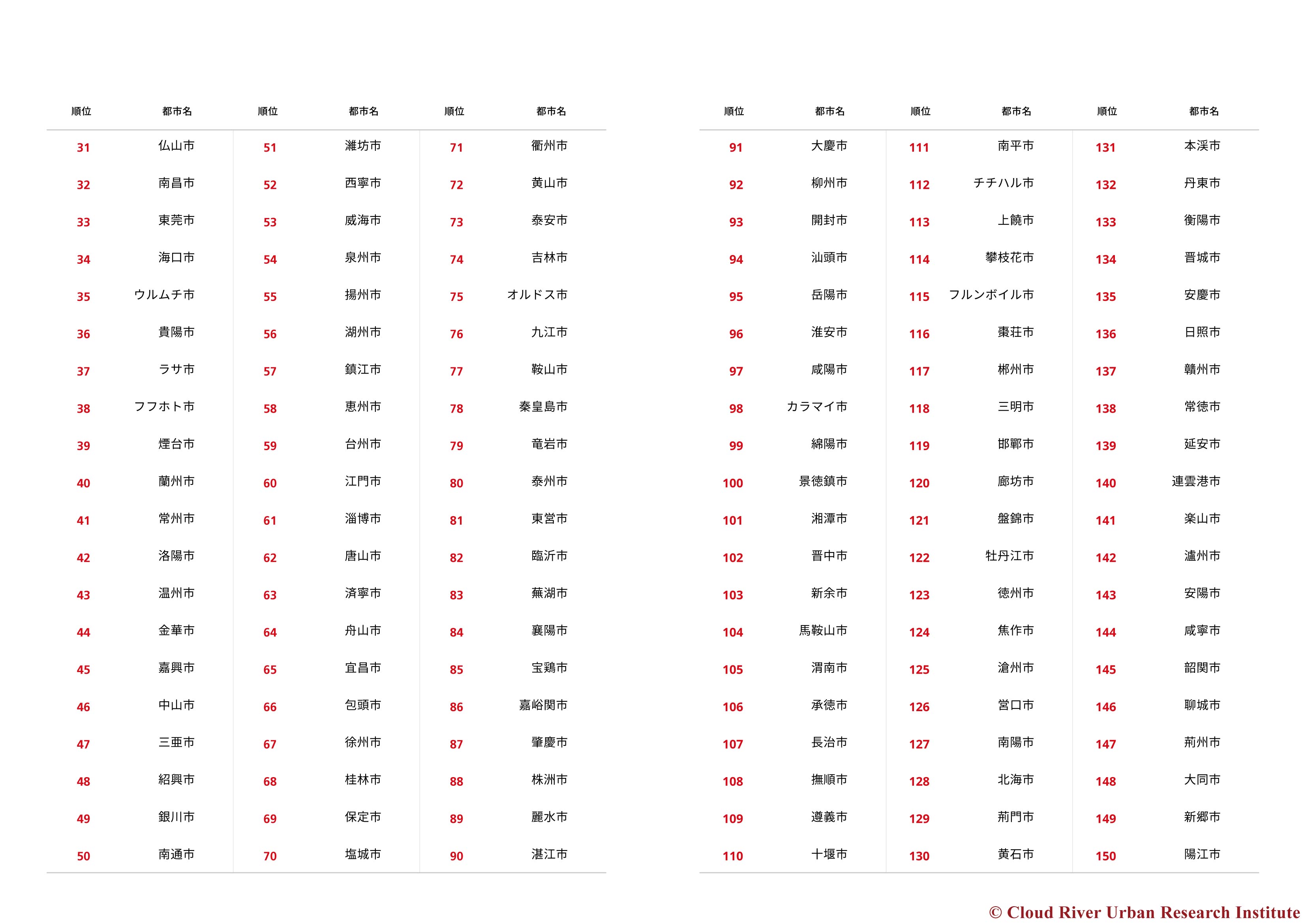

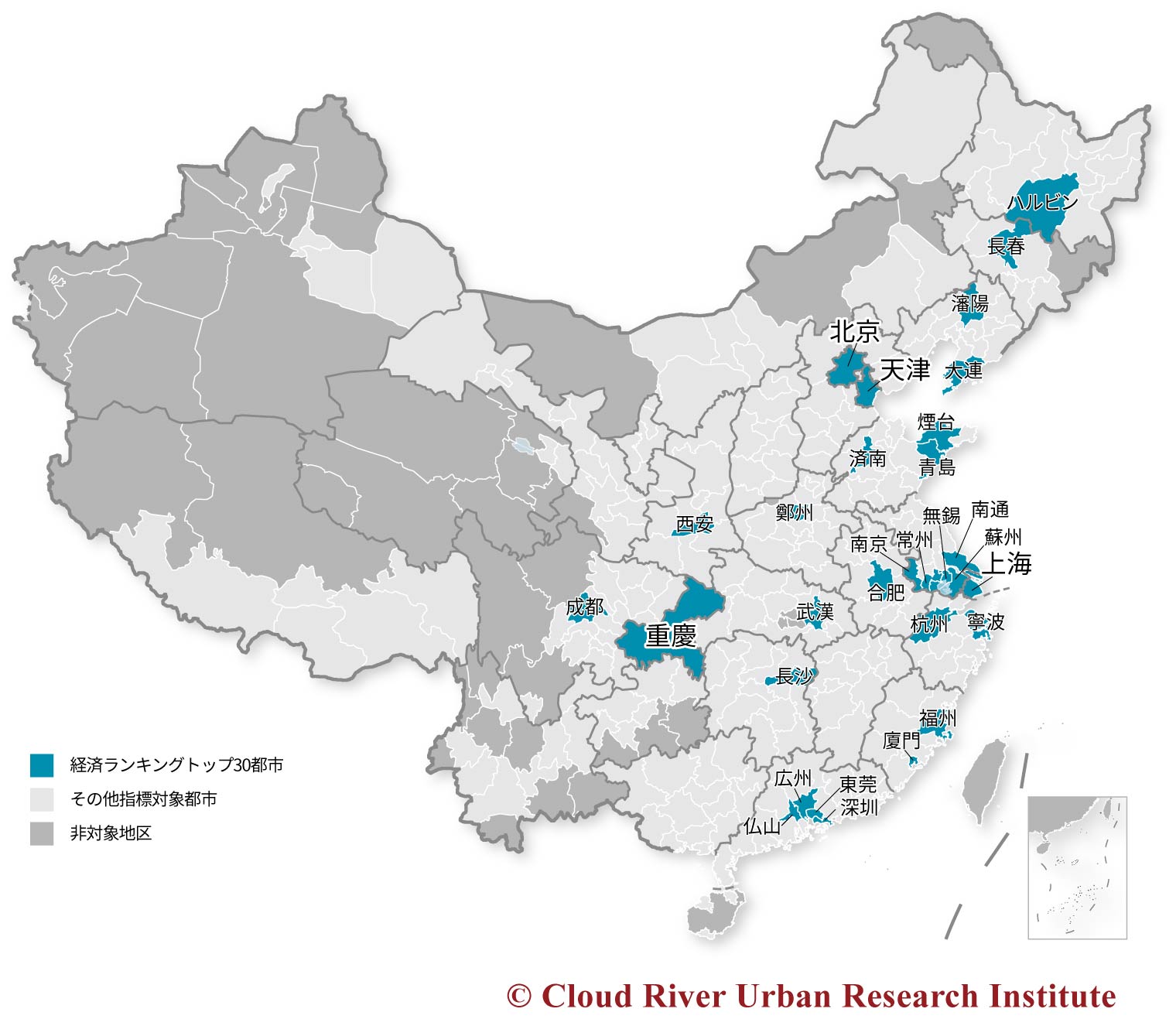

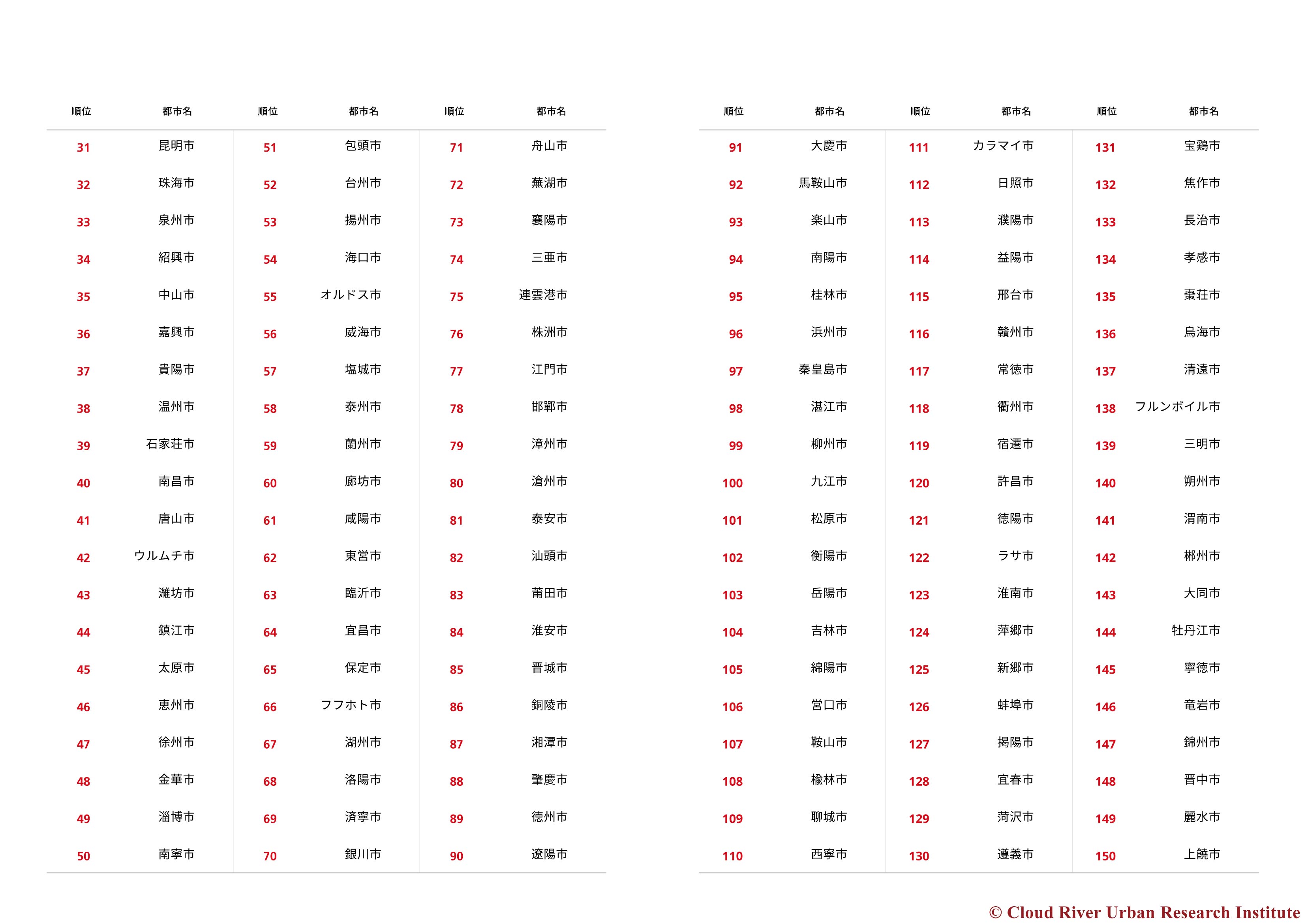

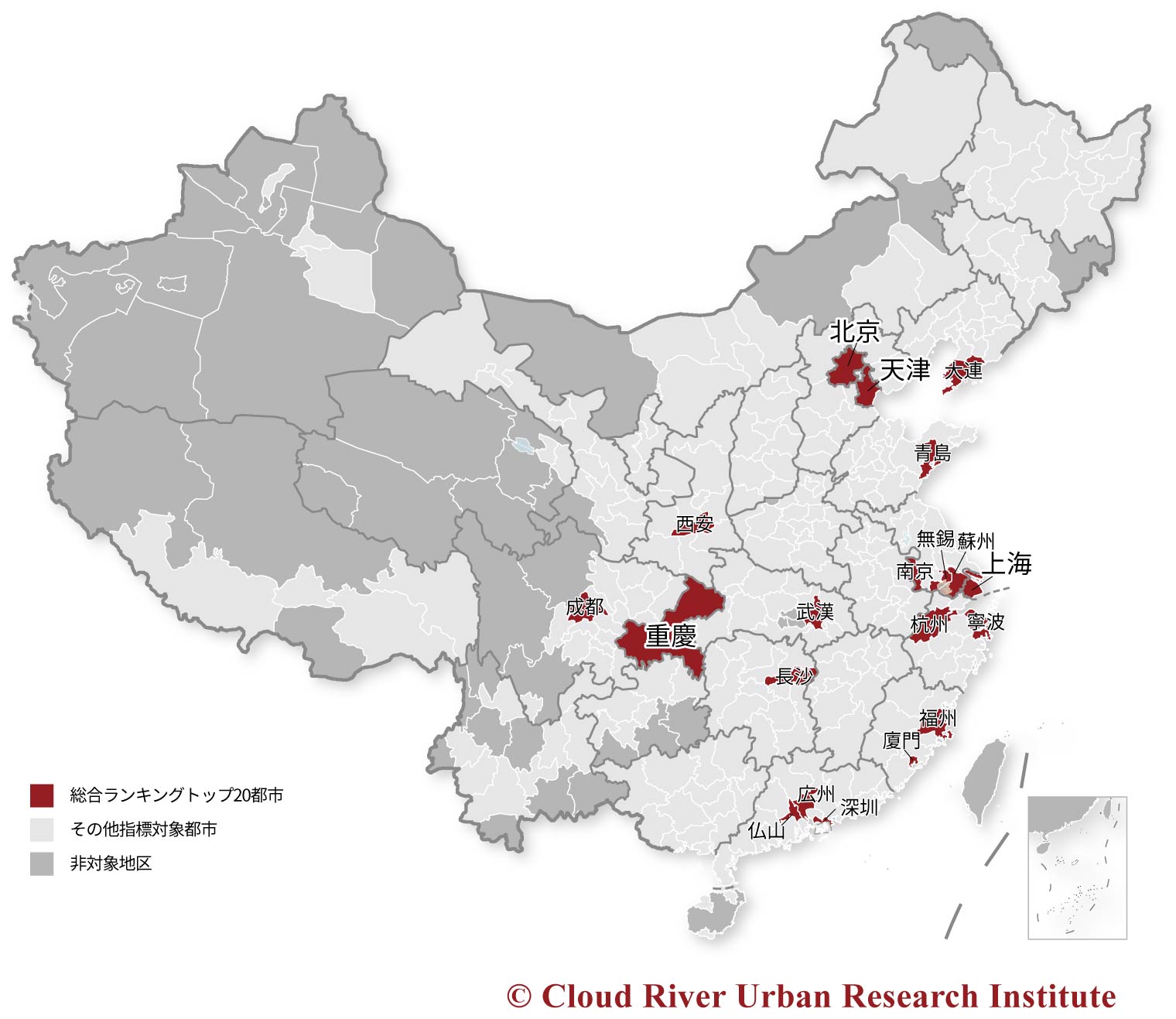

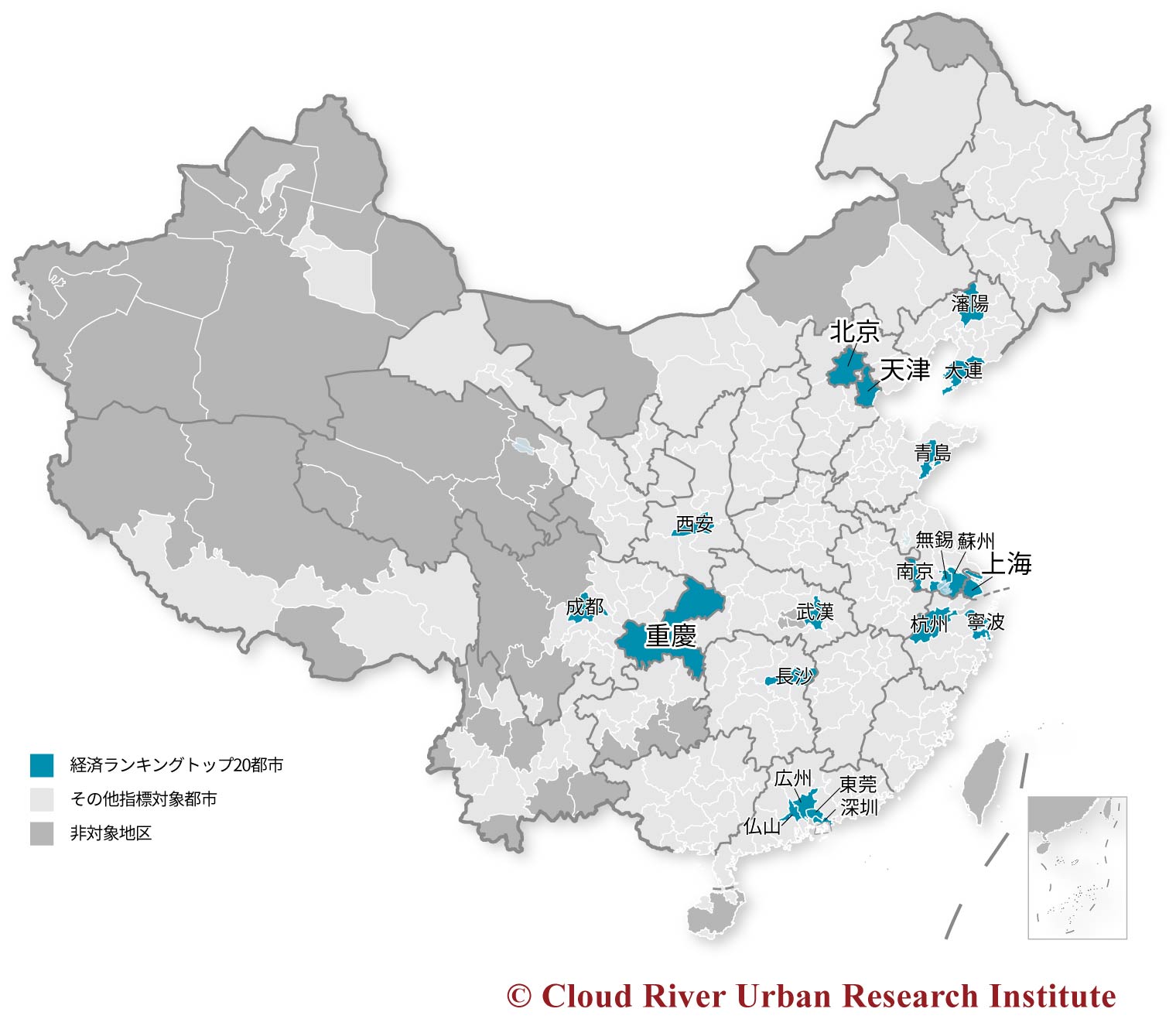

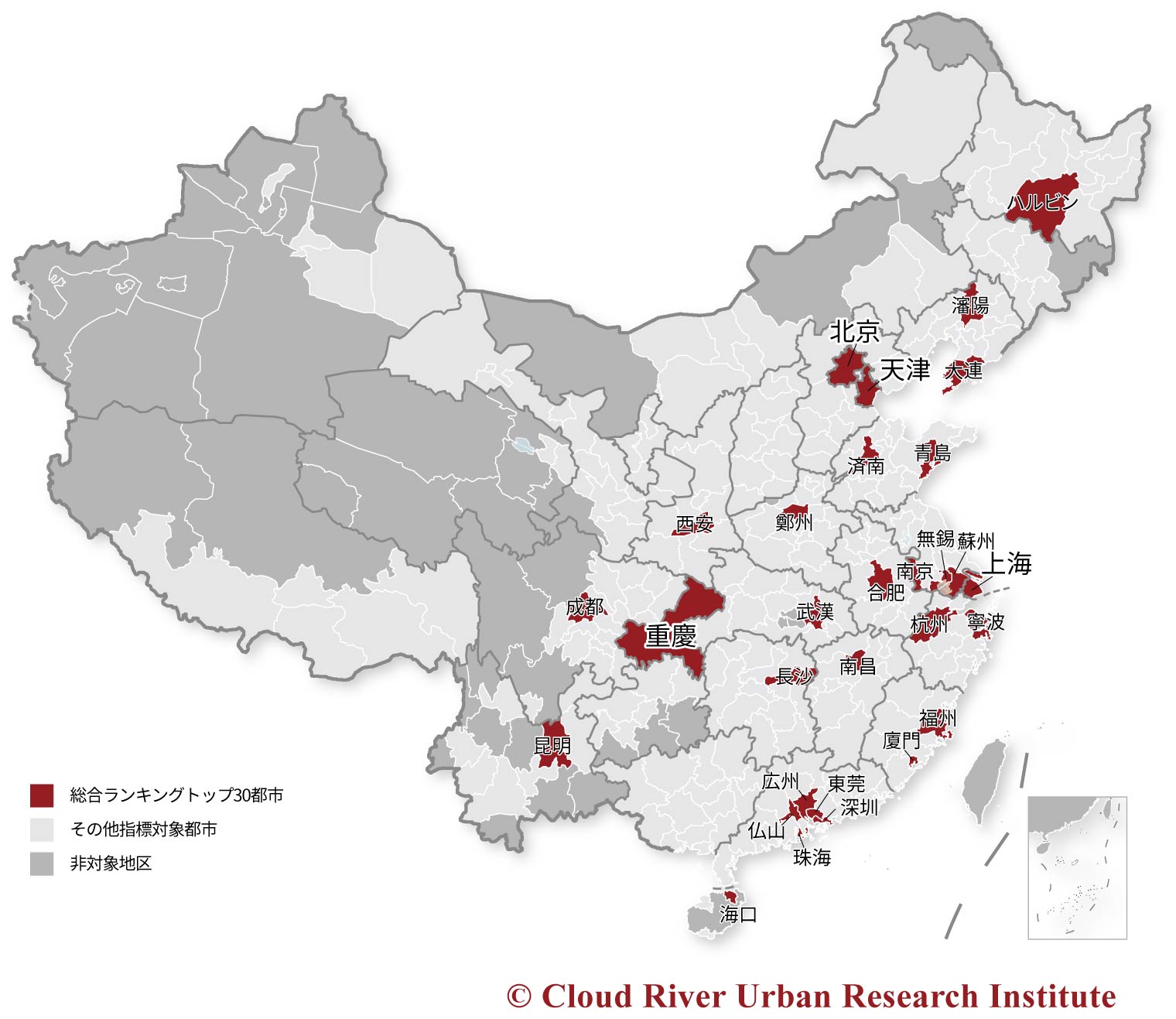

〈中国都市総合発展指標〉は、297地級市(地区級市)以上の都市を研究分析および評価対象とする。すなわち以下の直轄市、省都、地級市の行政区分を対象都市としている。

・直轄市(4都市:北京市、天津市、上海市、重慶市)

・省都・自治区首府(27都市:石家荘市、太原市、フフホト市、瀋陽市、長春市、ハルビン市、南京市、杭州市、合肥市、福州市、南昌市、済南市、鄭州市、武漢市、長沙市、広州市、南寧市、海口市、成都市、貴陽市、昆明市、ラサ市、西安市、蘭州市、西寧市、銀川市、ウルムチ市)

・計画単列市(5都市:大連市、青島市、寧波市、廈門市、深圳市)

・その他地級市(261都市)

注:本書では、特に明記のない限り、データはすべて〈中国都市総合発展指標〉によるものである。なお、本書の中で使用するすべての地図は指標の意図を視覚的に表現する意味で作成した「参考図」であり、本来の意味での地図ではない。

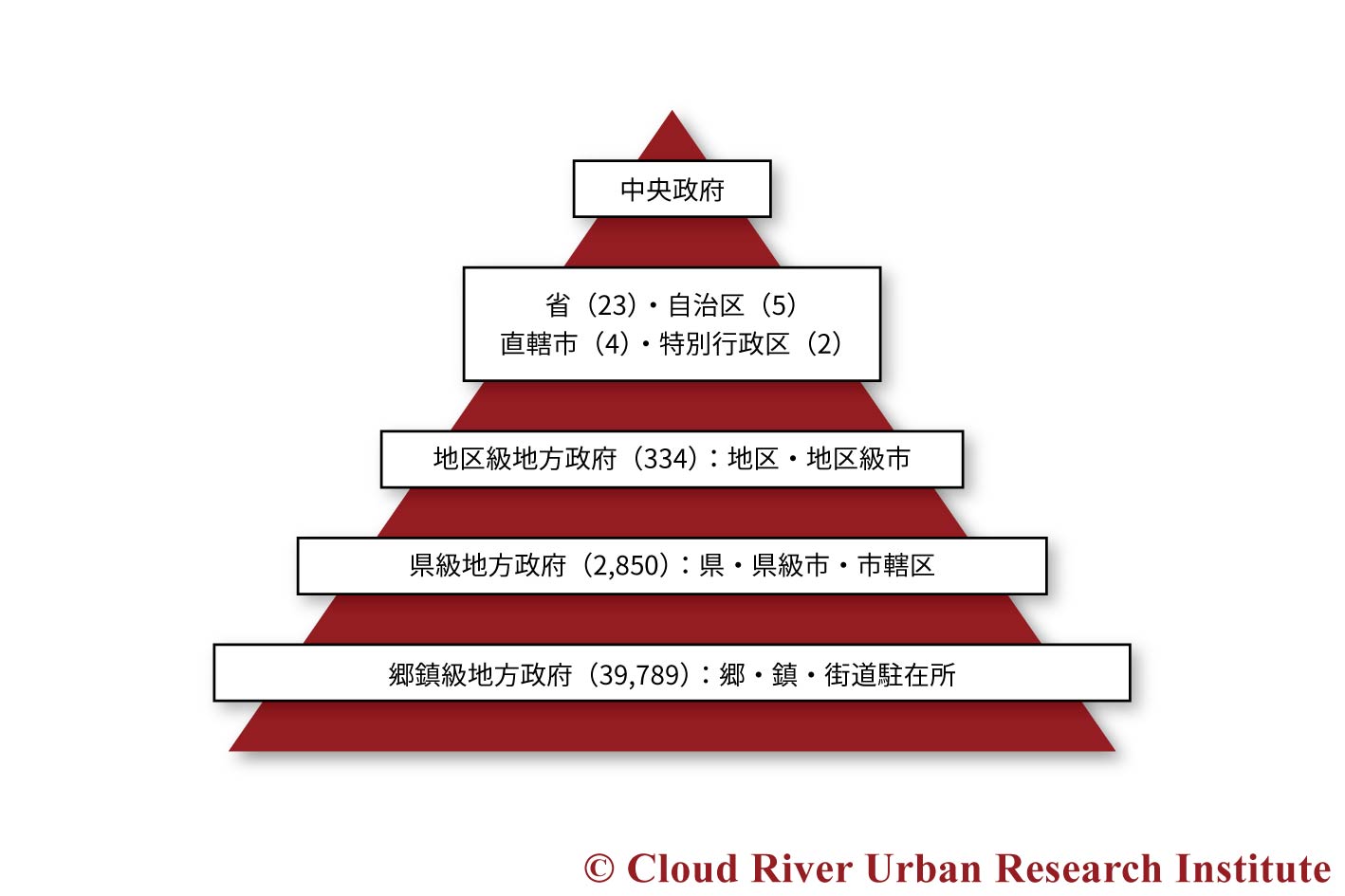

2.中国の行政区分

現在、中国の地方政府には省・自治区・直轄市・特別行政区といった「省級政府」と、地区級、県級、郷鎮級という4つの階層に分かれる「地方政府」がある。都市の中にも、北京、上海のような「直轄市」、蘇州、無錫のような「地級市(地区級市)」、昆山、江陰のような「県級市」の3つの階層がある。

なお、地級市は市と称するものの、都市部と周辺の農村部を含む比較的大きな行政単位であり、人口や面積の規模は、日本の市より県に近い。

また、地級市の中でも有力な市は「計画単列市」と称され、行政管理上「直轄市」に準じる権限が与えられている。日本で言えば、政令指定都市に似た扱いの都市である。現在、計画単列市は、大連、青島、寧波、廈門、深圳の5都市である。

3.指標構成

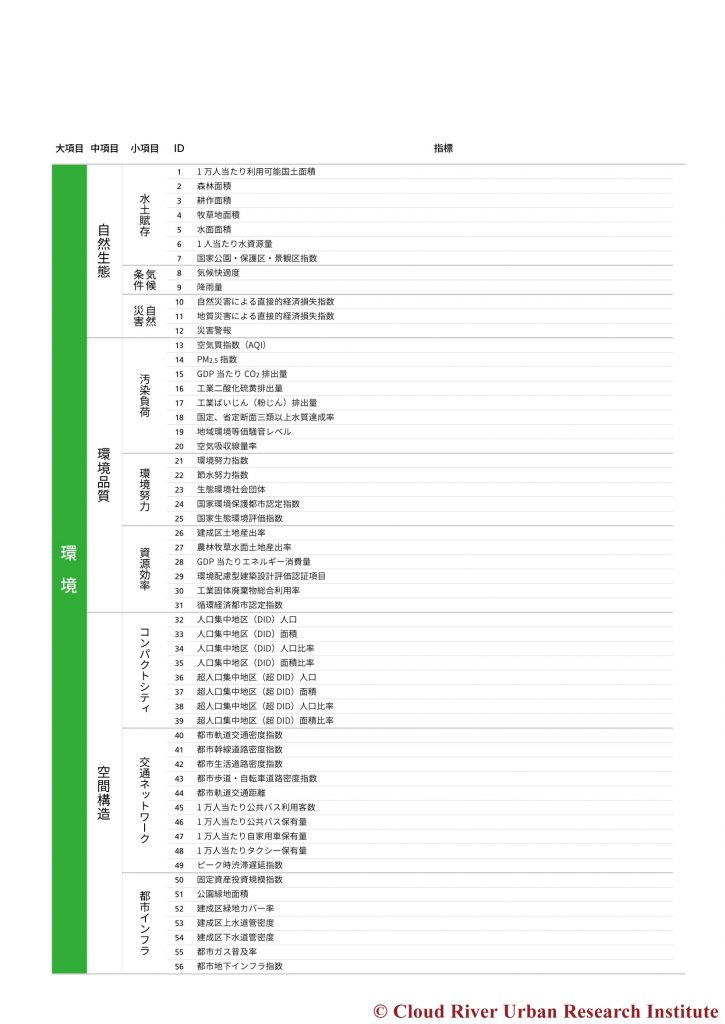

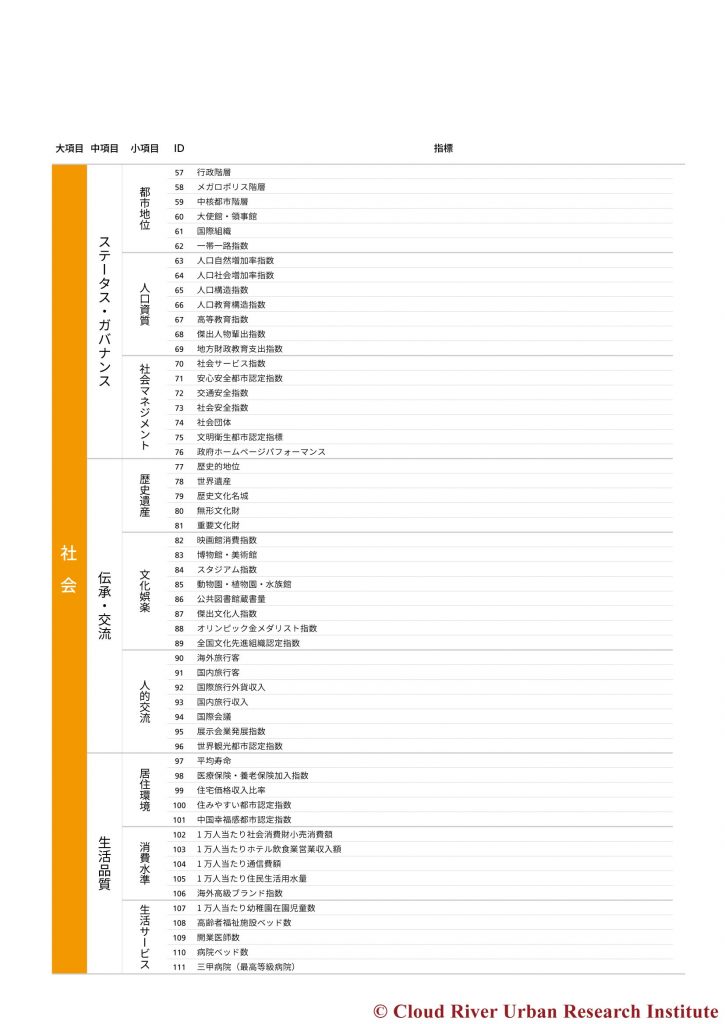

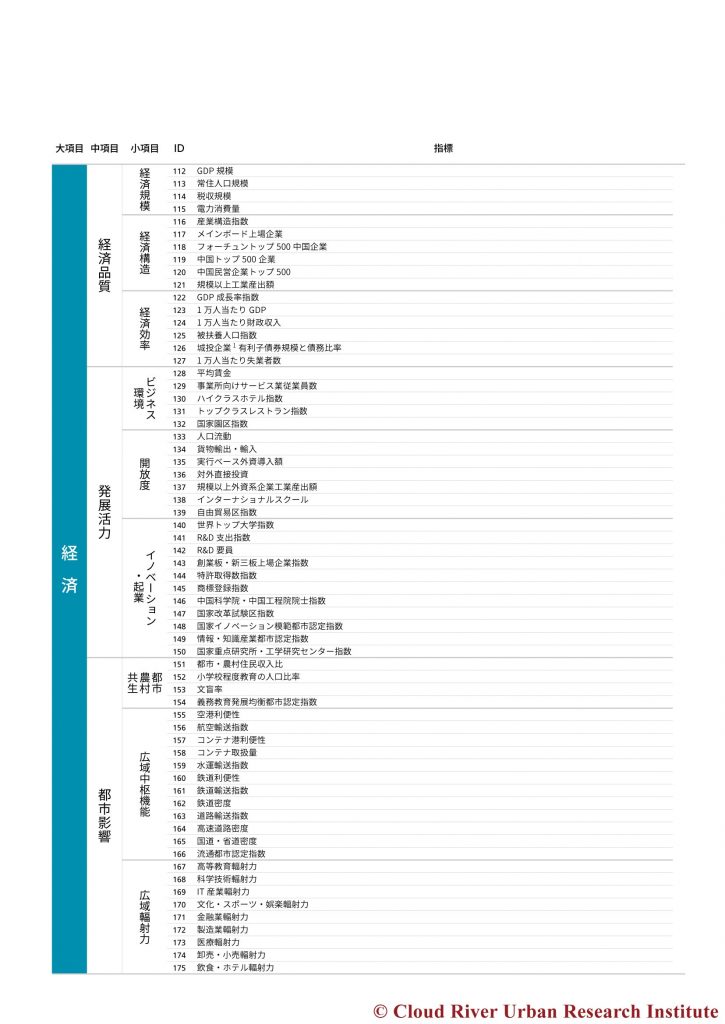

指標構成

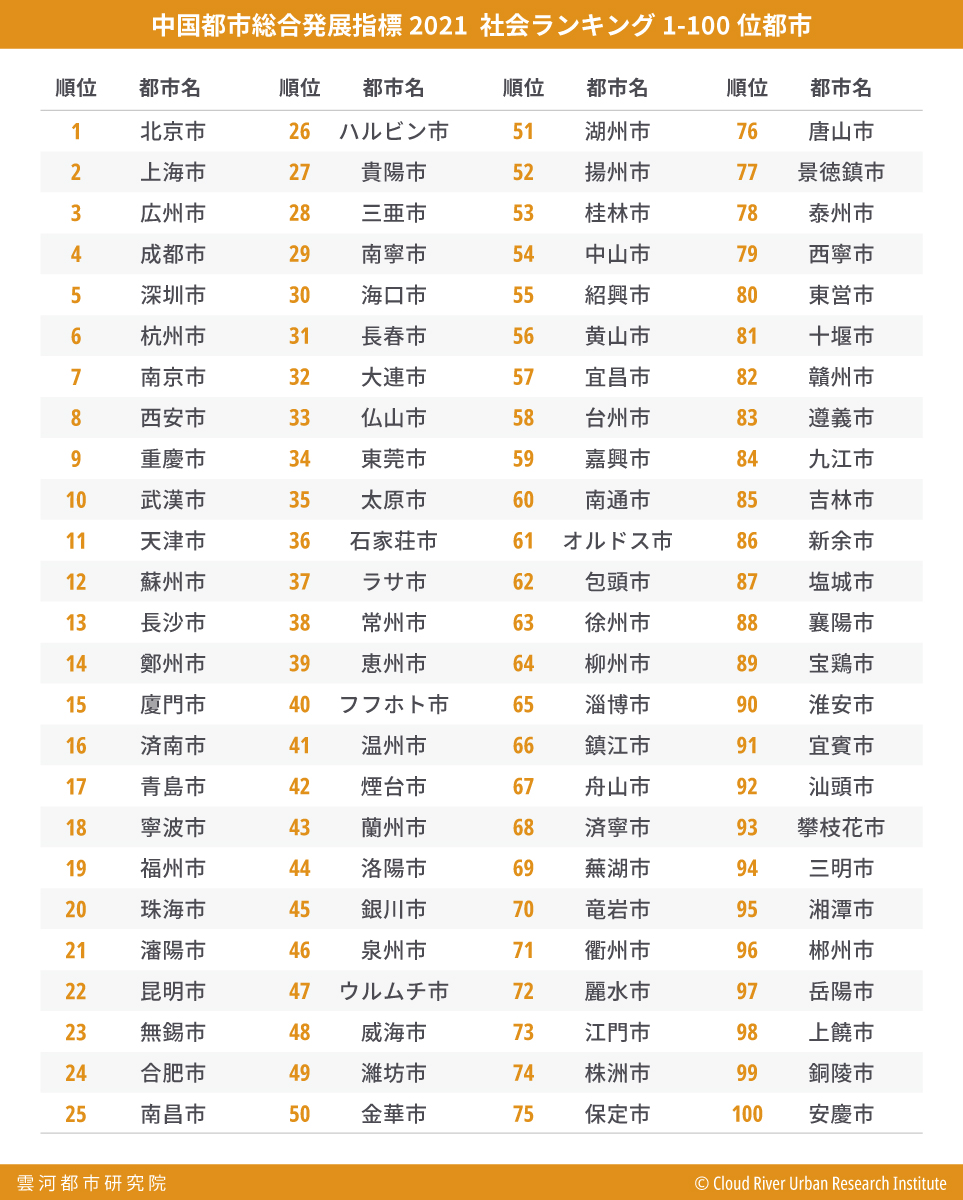

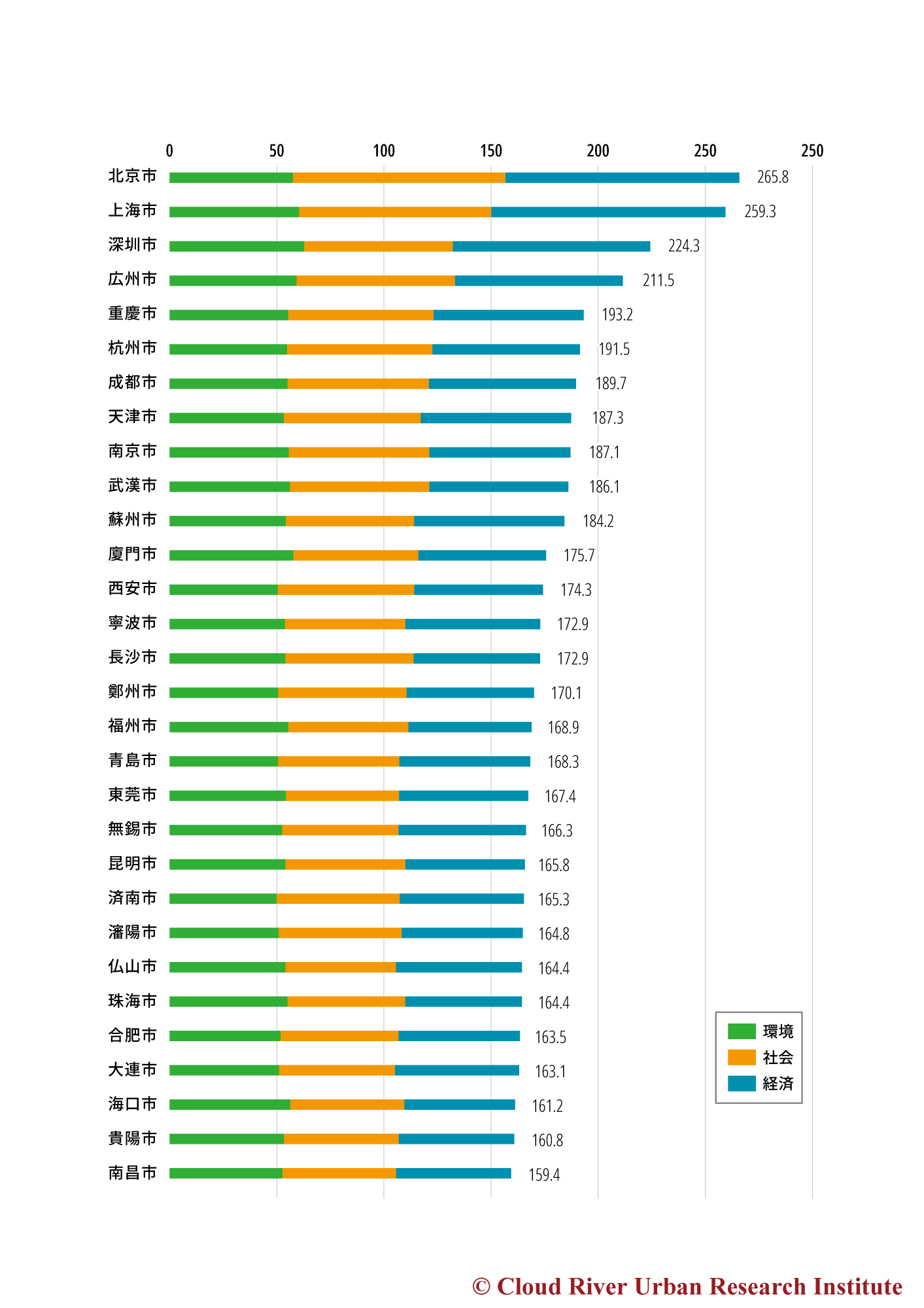

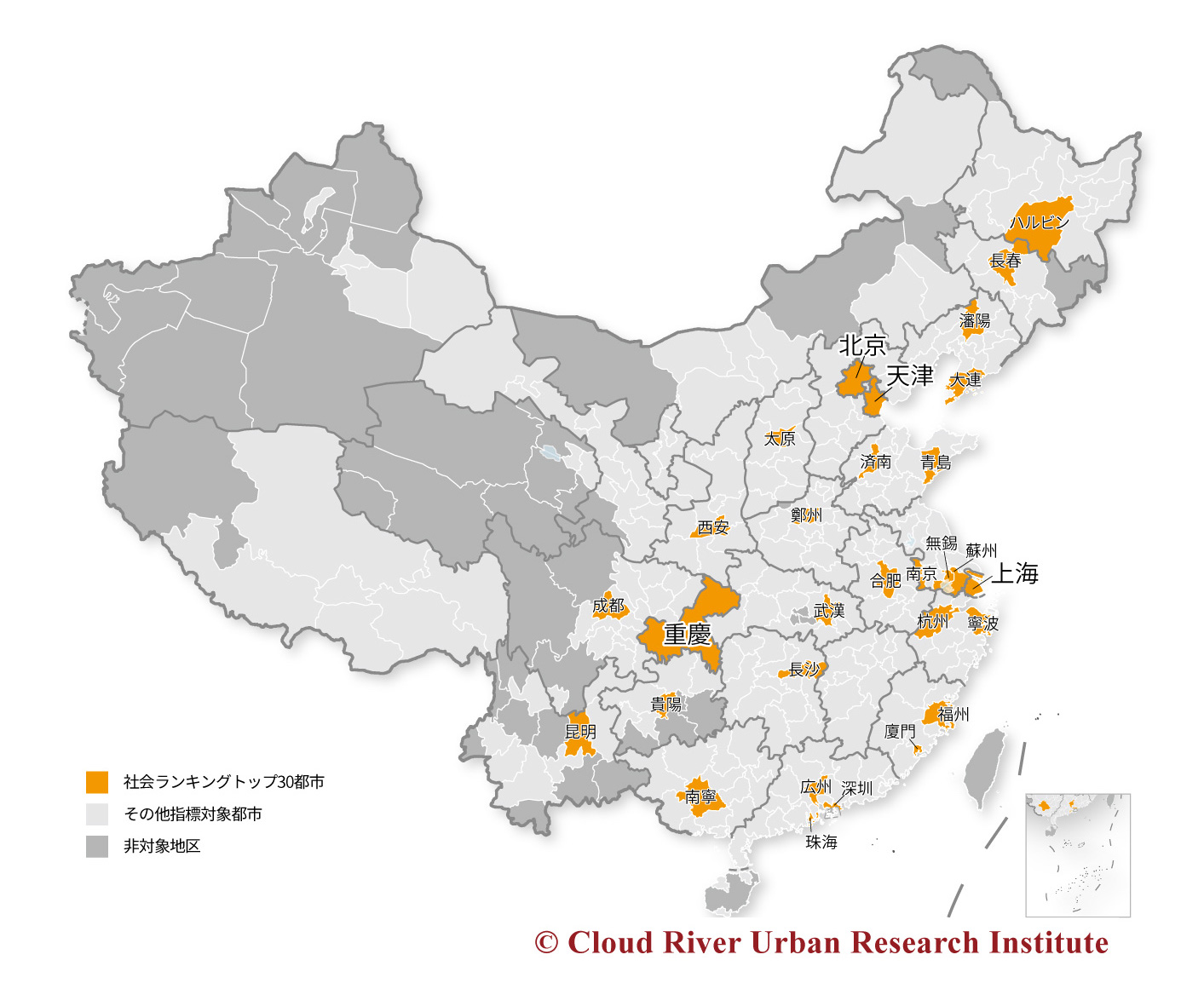

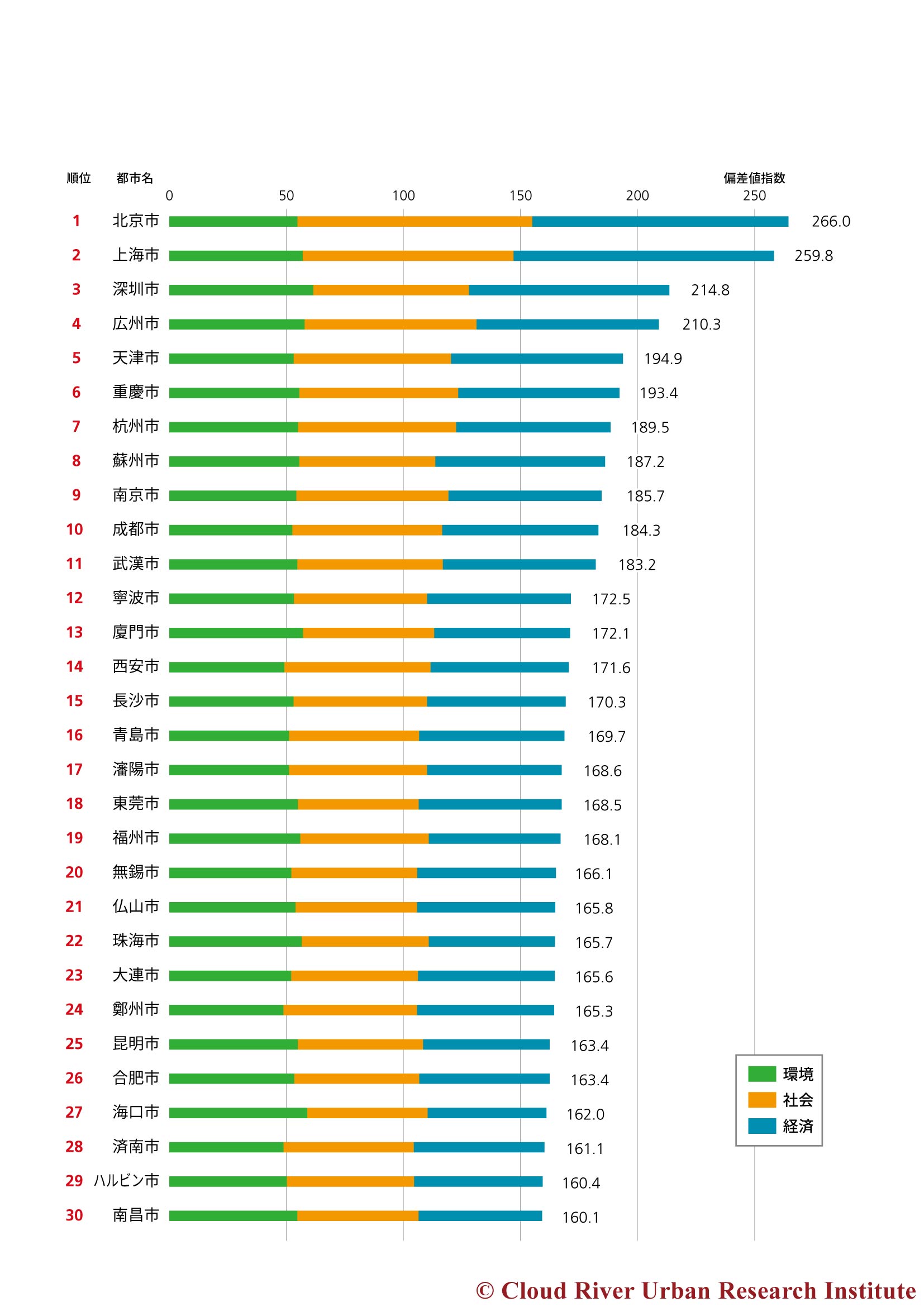

〈中国都市総合発展指標〉は、環境・社会・経済のトリプルボトムライン(TBL:Triple Bottom Line)の観点から都市の持続可能な発展を立体的に評価・分析している。

ここで言うトリプルボトムラインとはある種の持続可能性を評価する代表的な方法であり、「環境」「社会」「経済」の3つの軸で人々の活動を評価するものである。国連持続可能な開発会議(UNCSD:United Nations Conference on Sustainable Development)が発表した「持続可能な発展指標(SDIs)」、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」をはじめ、世界の多くの持続可能性に関する調査研究がトリプルボトムラインによって評価されている。一つの大国の全都市をトリプルボトムラインによって評価した〈中国都市総合発展指標〉は、先駆的な取り組みである。

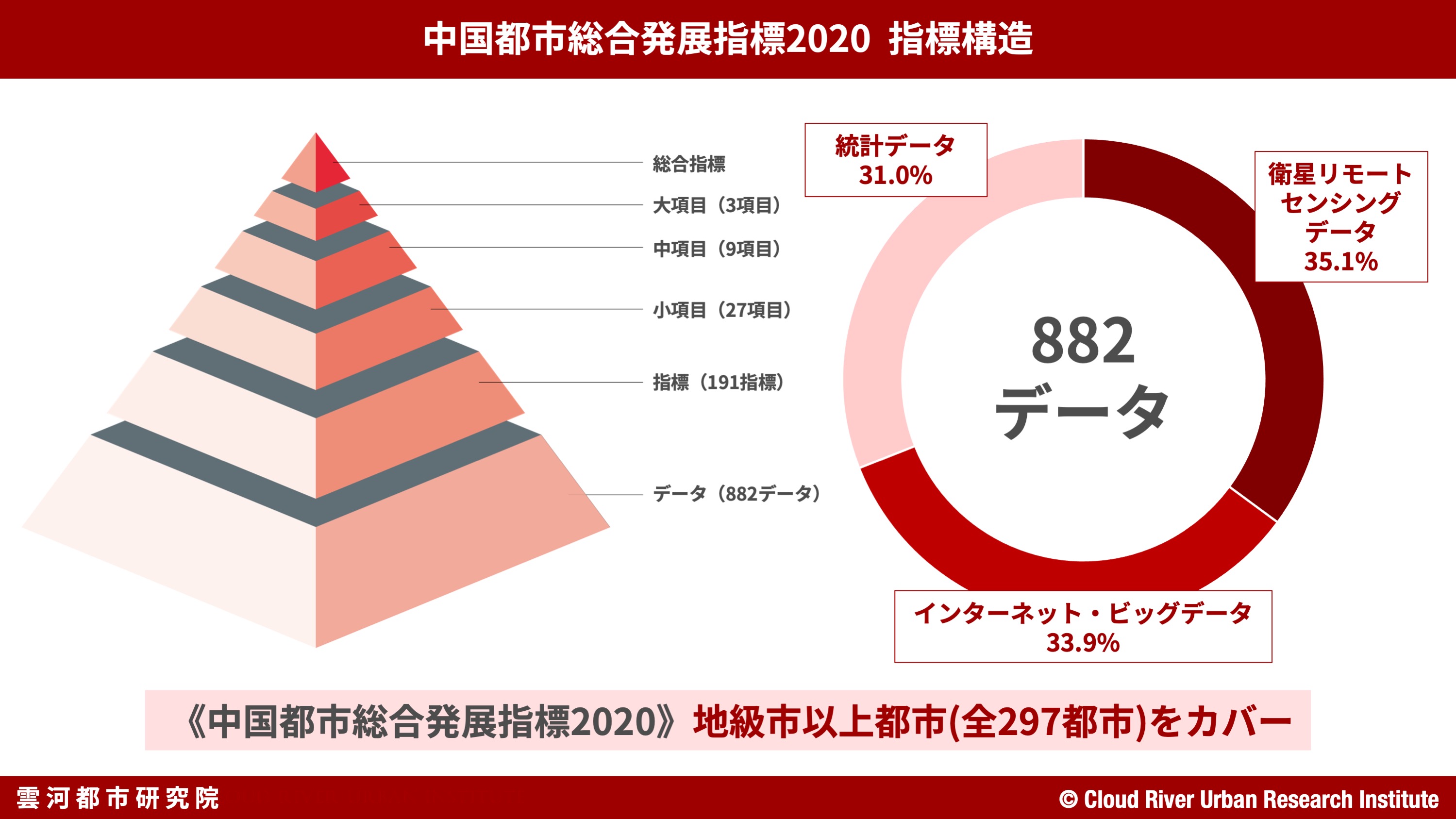

3×3×3 構造

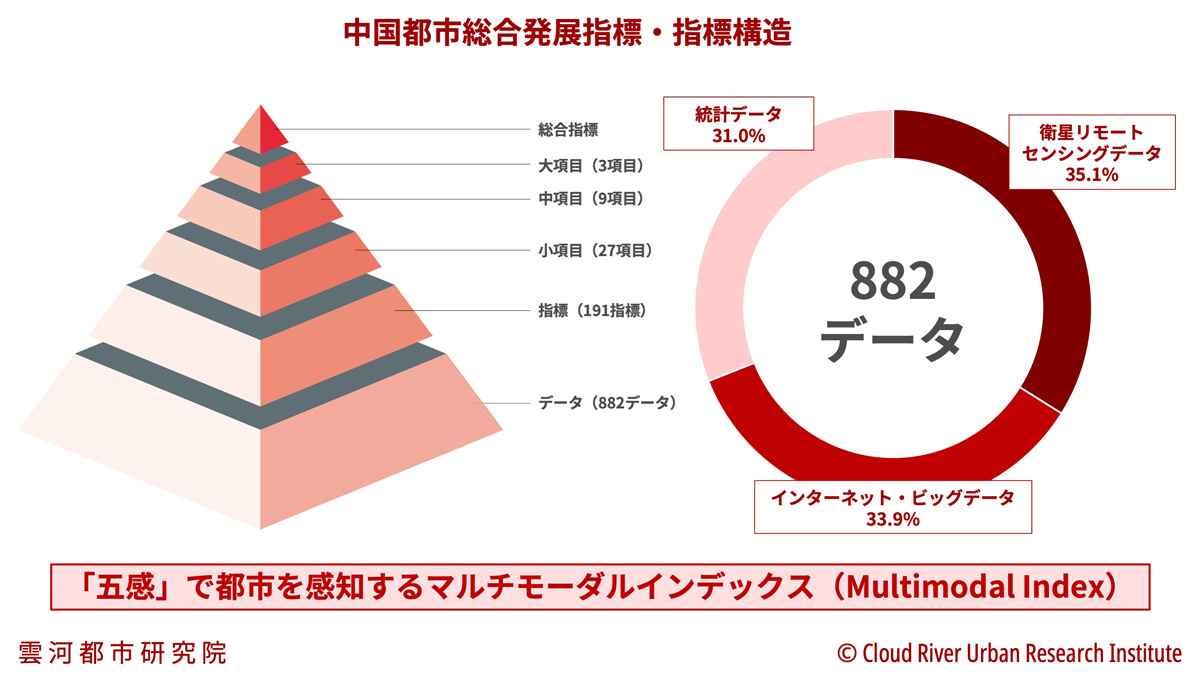

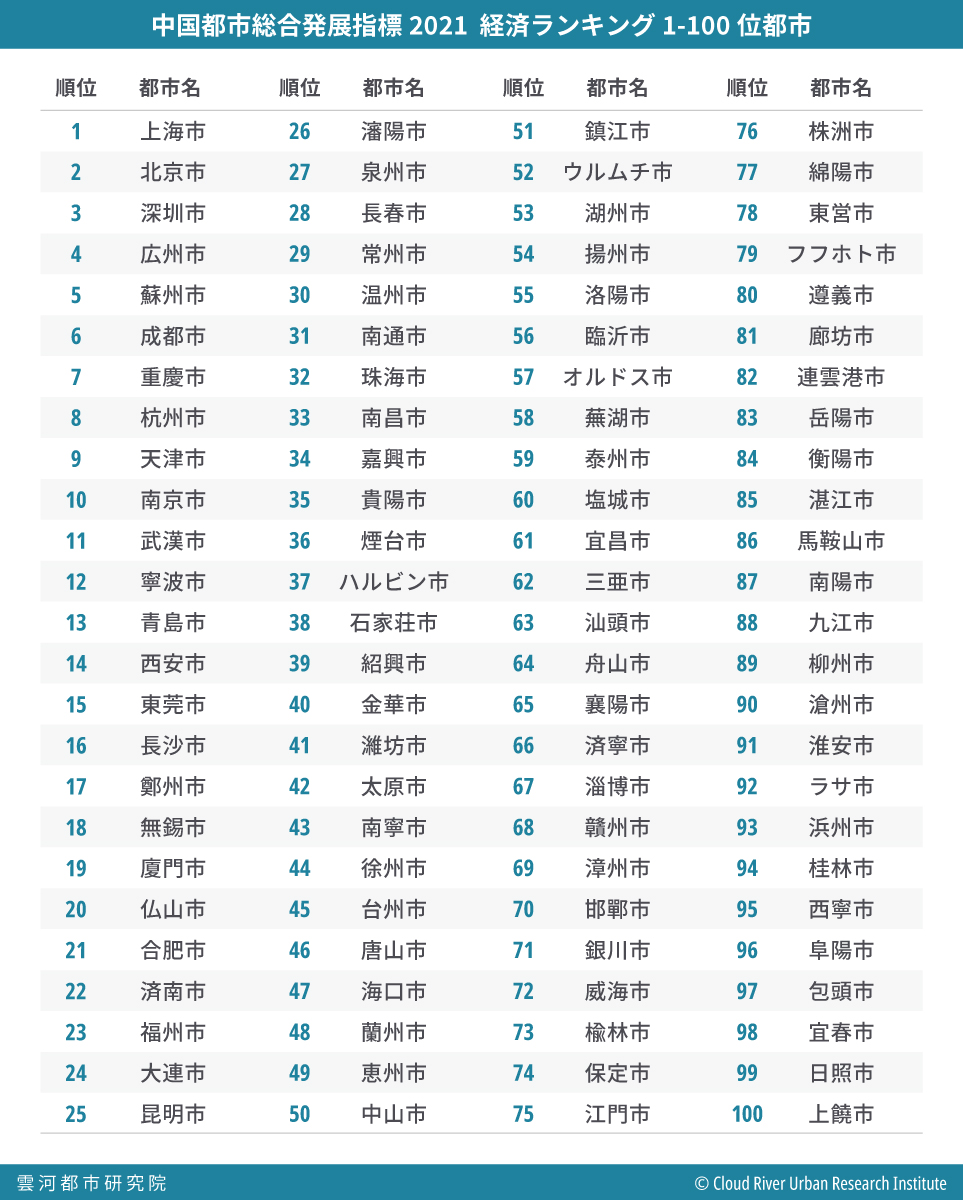

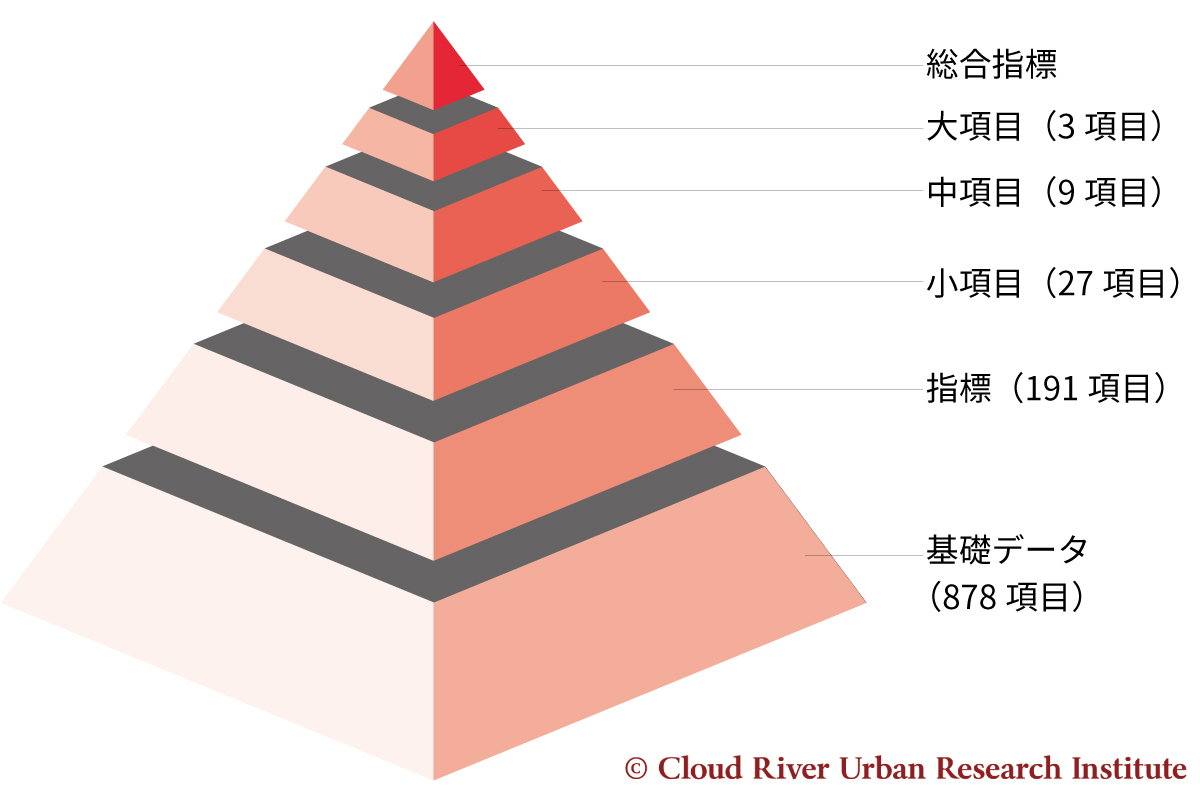

〈中国都市総合発展指標〉は「3×3×3構造」を踏襲している。指標体系は環境、社会、経済の各三大項目が、それぞれ3つの中項目で構成され、計9つの中項目指標がさらに各々3つの小項目で構成されている。すなわち、大、中、小項目、合計39項目の指標で構成され、簡潔明瞭なピラミッド型の「3×3×3構造」となっている。この明快な構造を通して、複雑な都市の状況を全方位的に定量化し、可視化して分析を行っている。

データサポート

〈中国都市総合発展指標2019〉は、2018年版指標データの更新を行った上、一部の指標データを改善し、新たな指標データを追加した。これにより2019年版は、191項目の指標データにより「3×3×3構造」を支え、より多角的で正確な指標体系を確立した。

191項目の指標データは、おおむね均等に三分割した。つまり、「環境」大項目は55項目の指標データで全体の29%、「社会」大項目は58項目の指標データで同30%、「経済」大項目は78項目の指標データで同36%となっている。

また、データソースもおおむね均等に三分割した。878項目の基礎データのうち、統計データは31.1%、衛星リモートセンシングデータは33.6%、インターネット・ビッグデータは35.3%となっている。

指標構造とデータ選択における独自性と整合性は、指標体系が都市の総合発展に反映することを保証する。

4.ランキング方法

データの採集と指標化

〈中国都市総合発展指標〉は、収集可能な最新データの使用に注力している。2019年版のデータ出所は、①各地方政府機関発表による統計データ(2017-2019年のデータ)、②ビックデータの収集(2018-2019年のデータ)、③衛星リモートセンシングデータ(2019年のデータ)の3種に分類される。

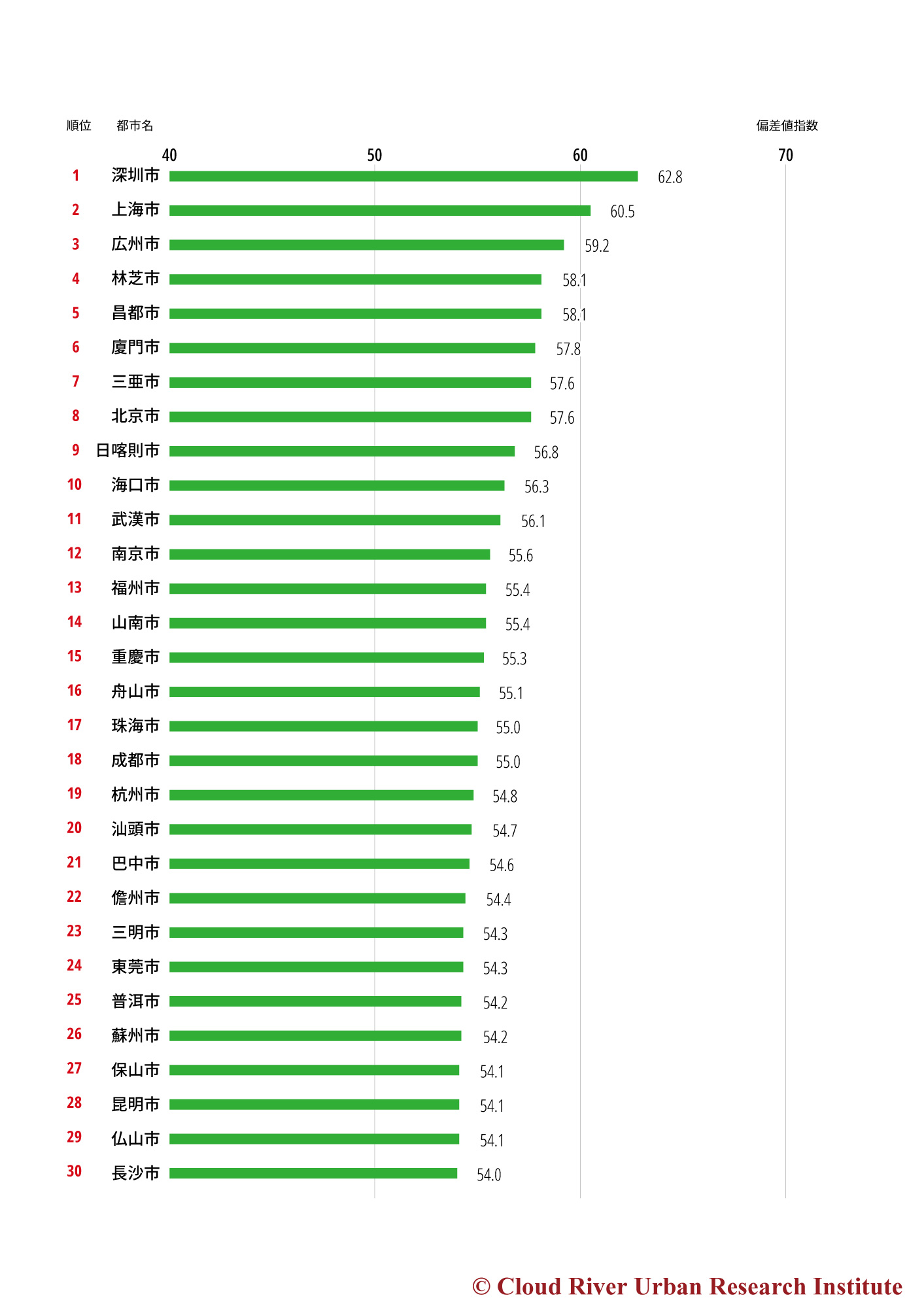

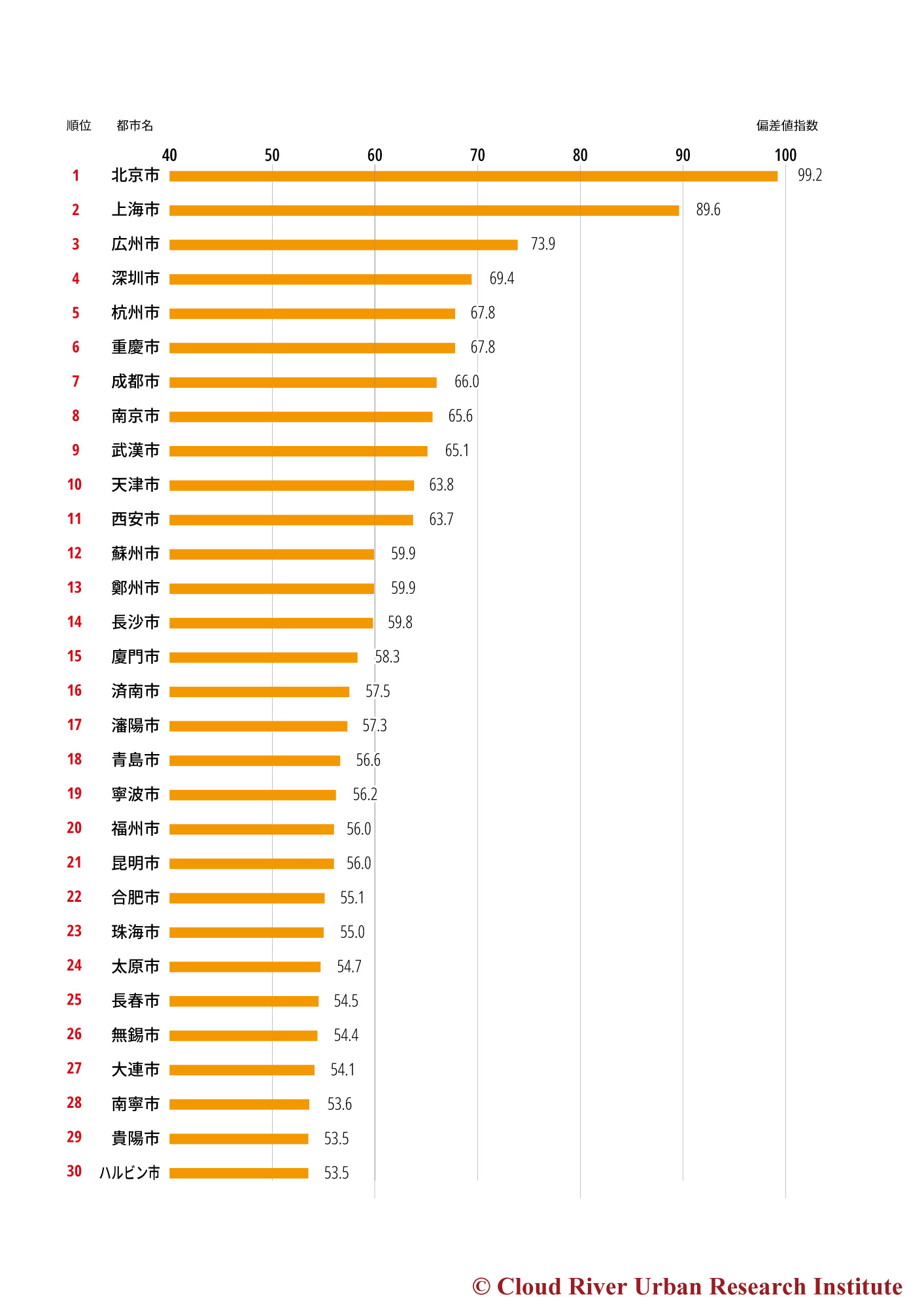

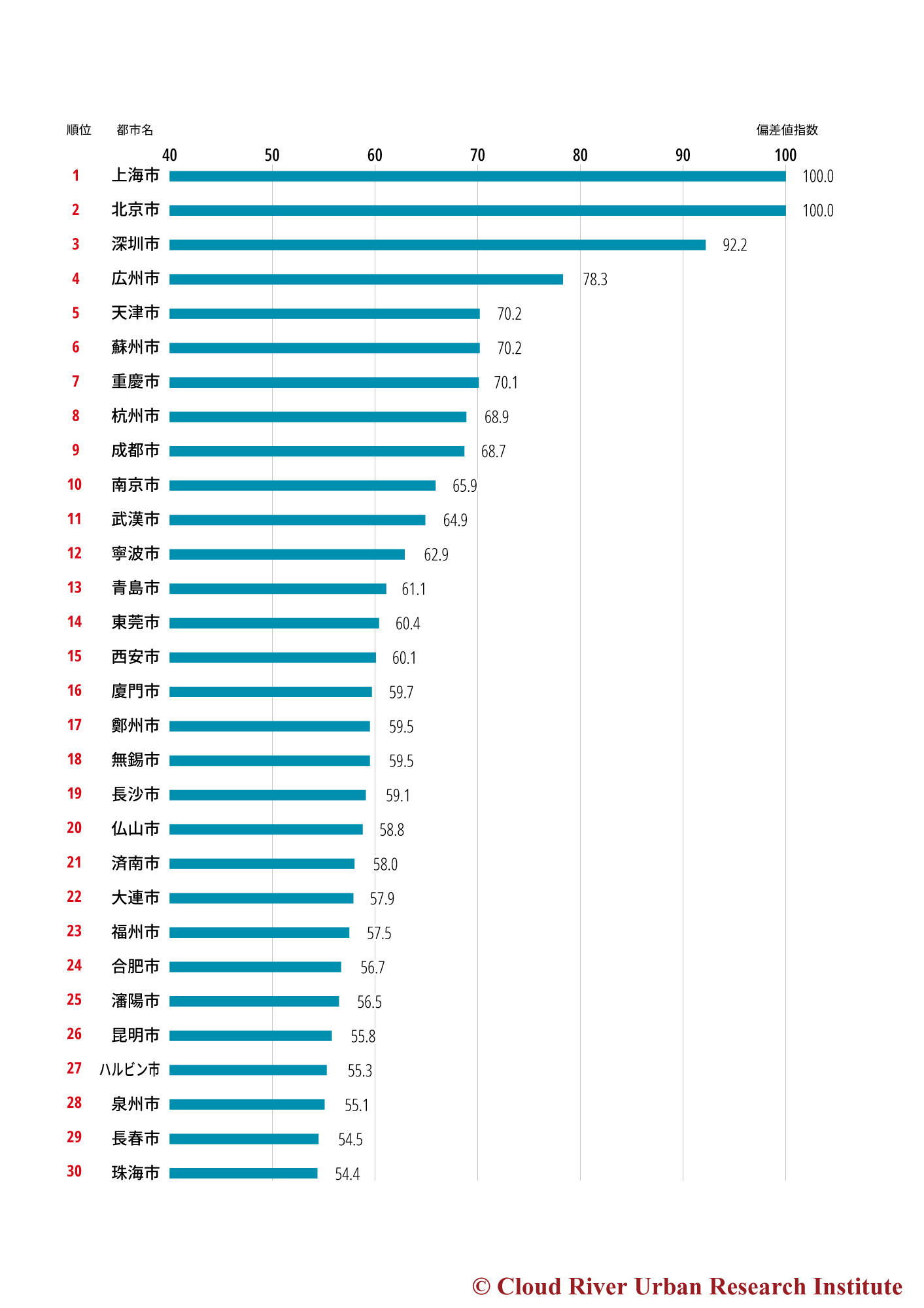

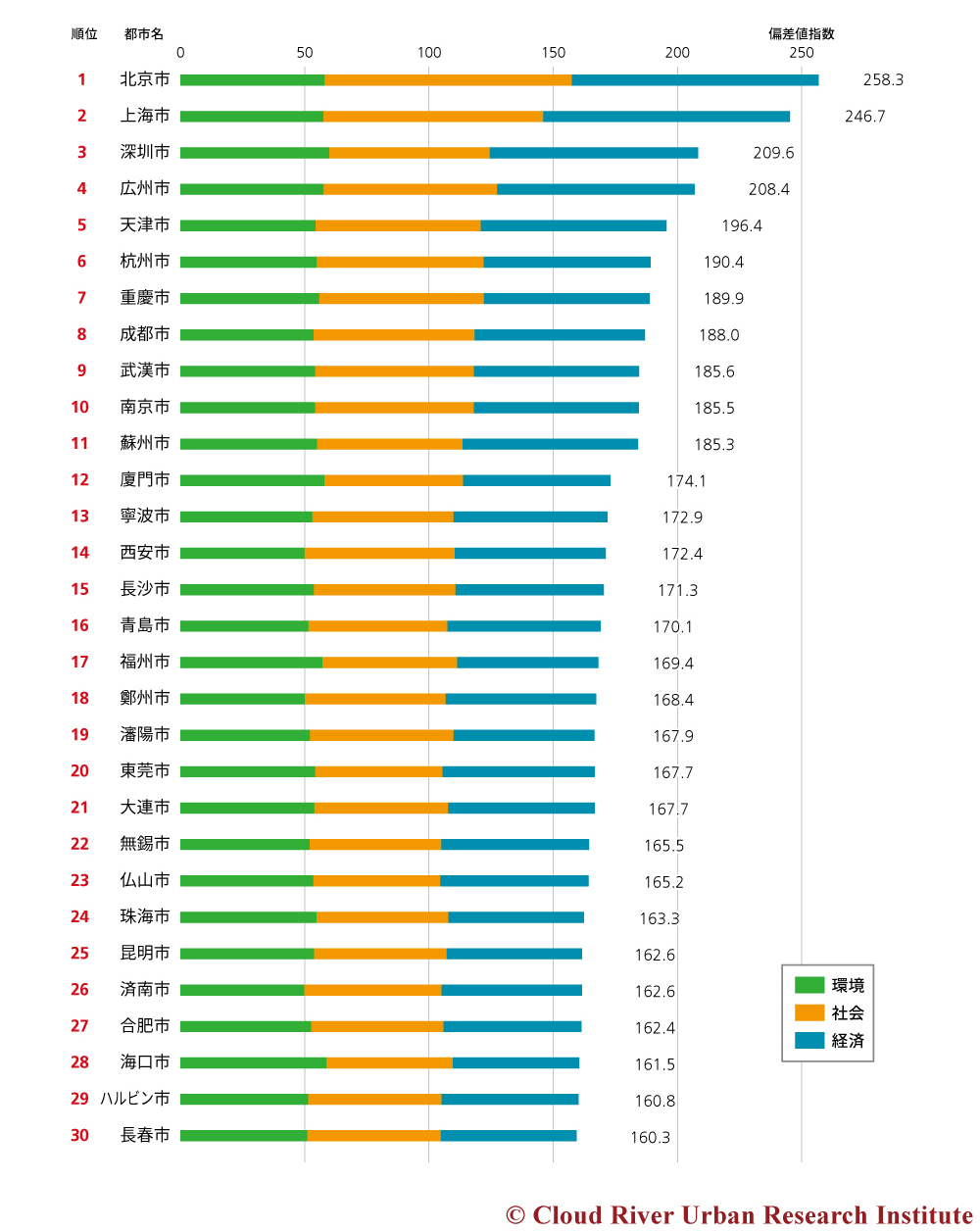

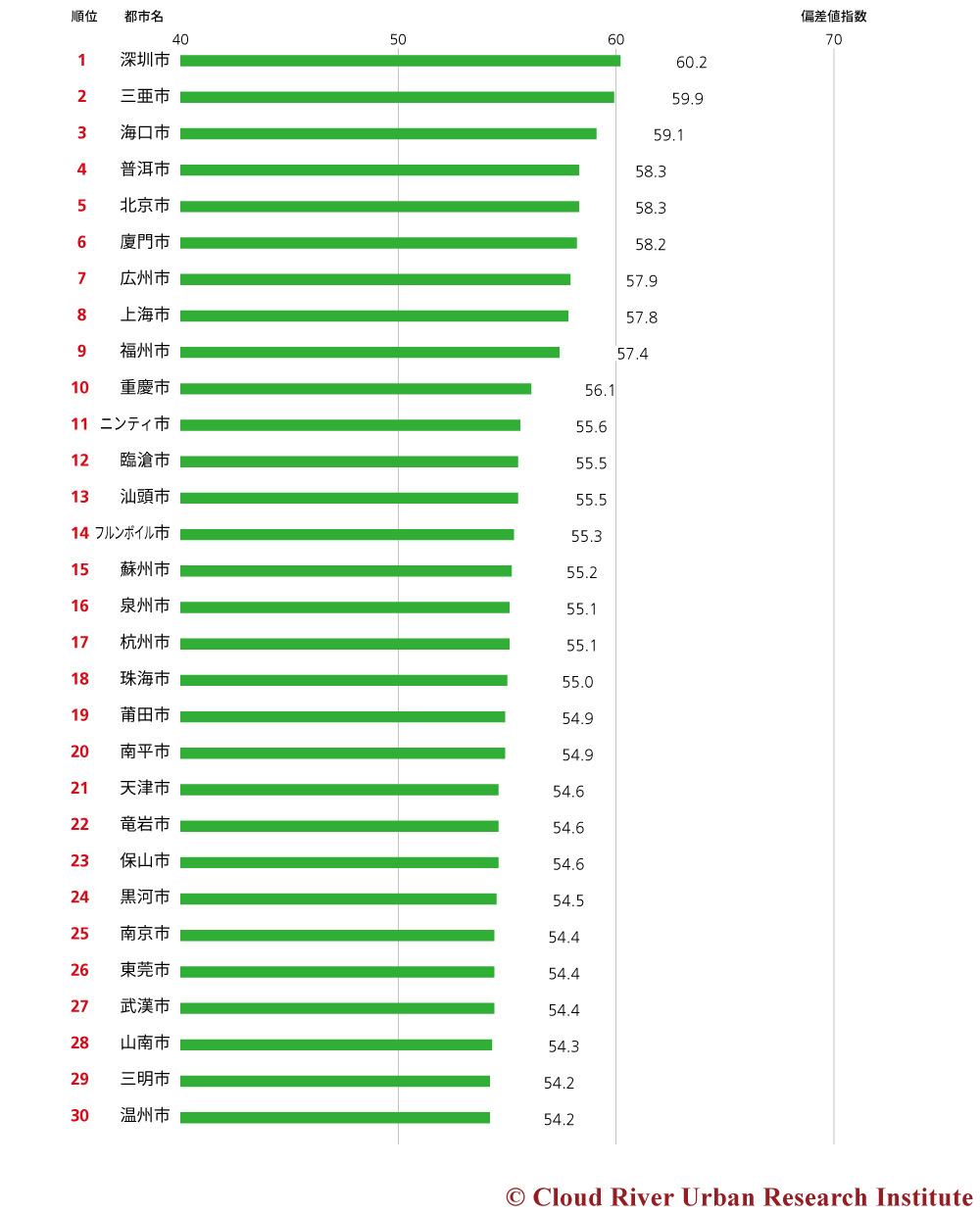

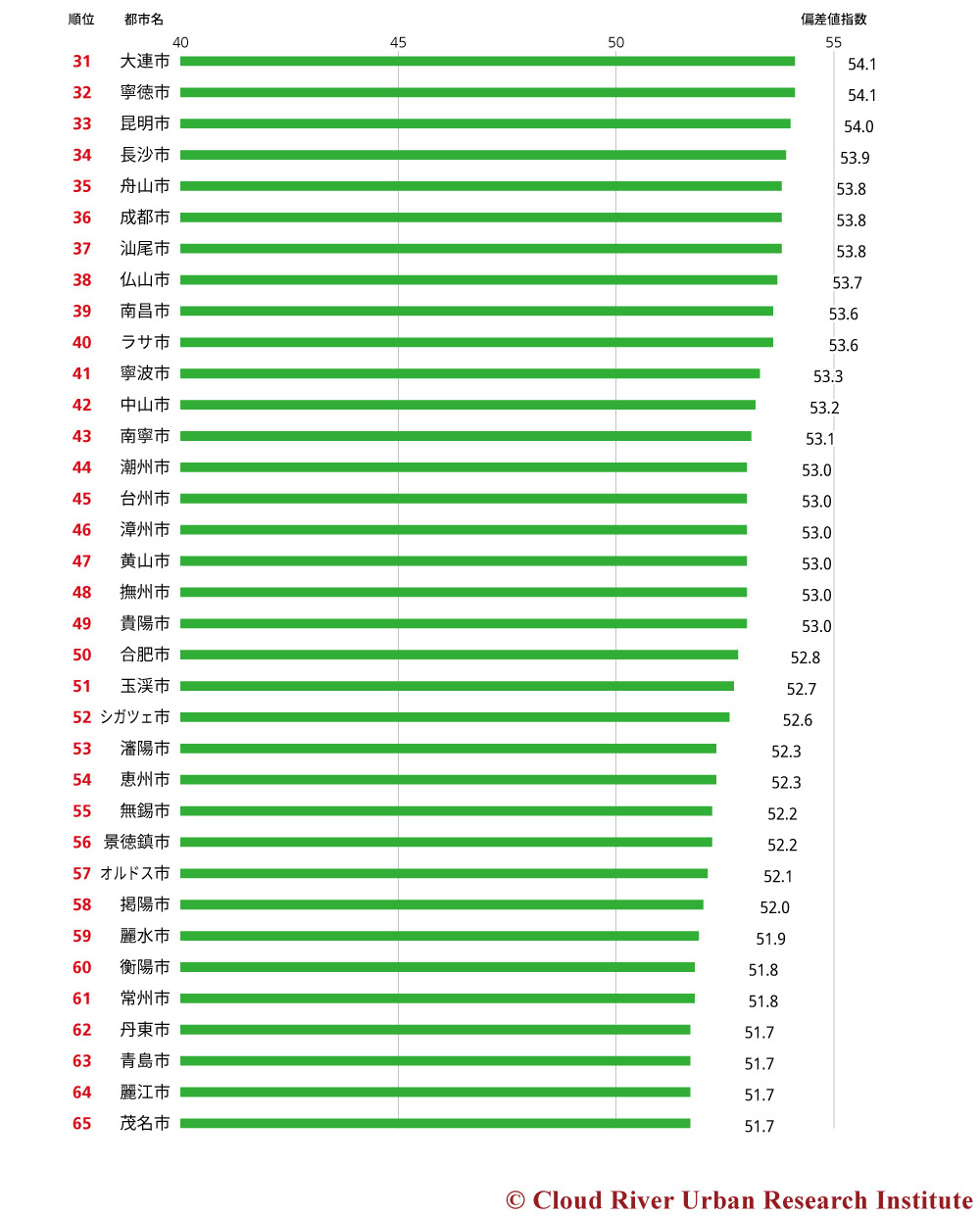

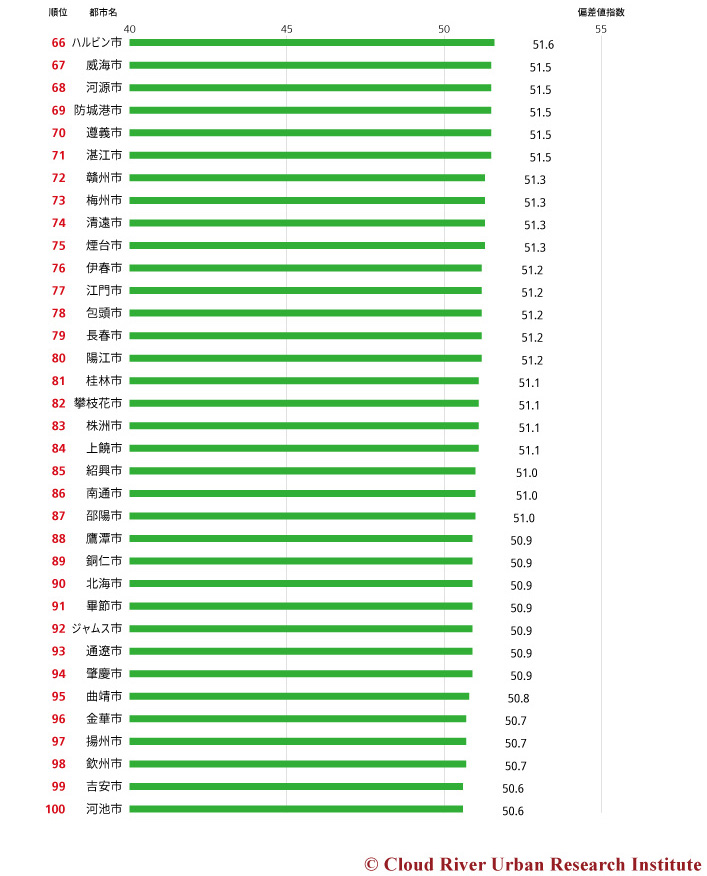

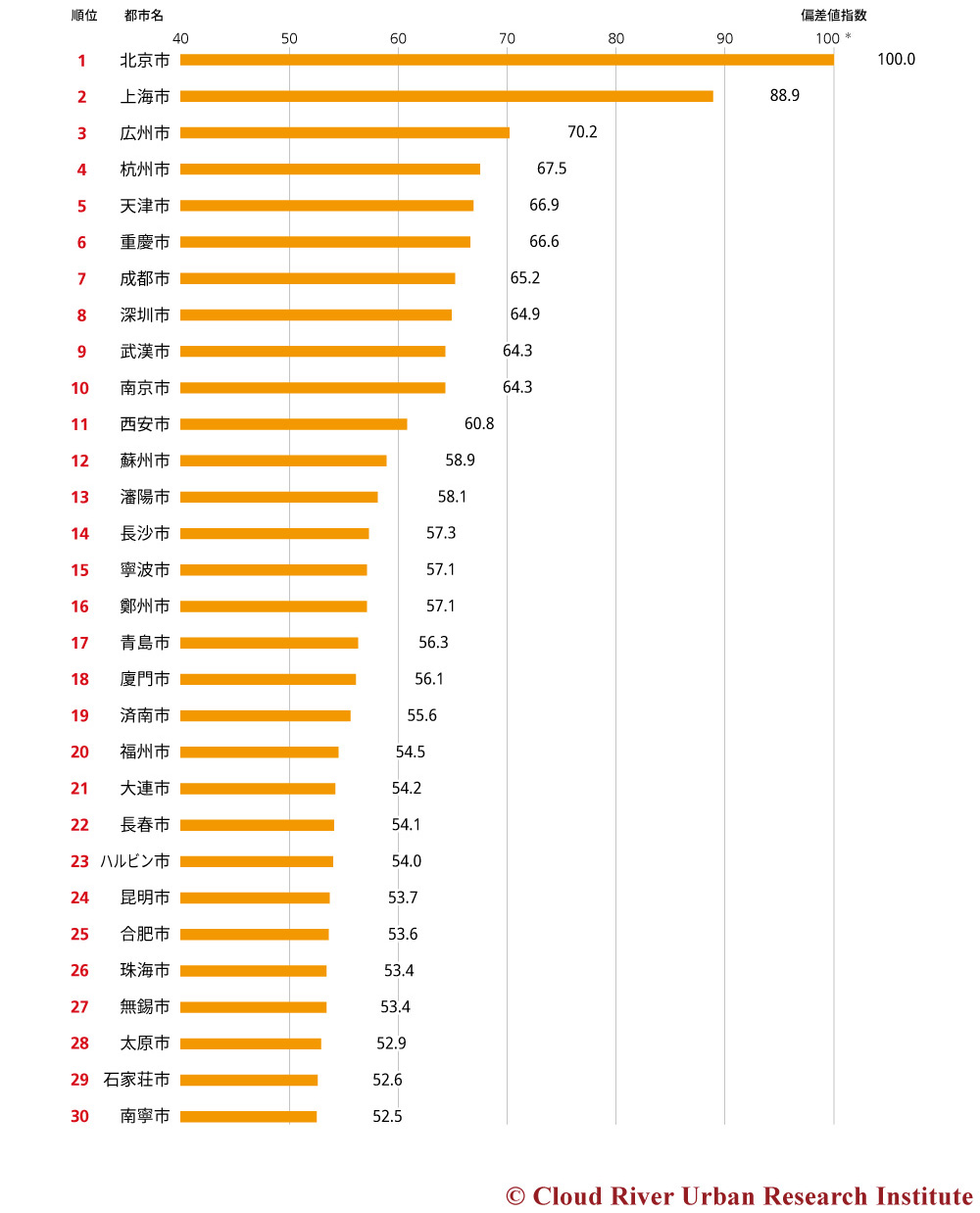

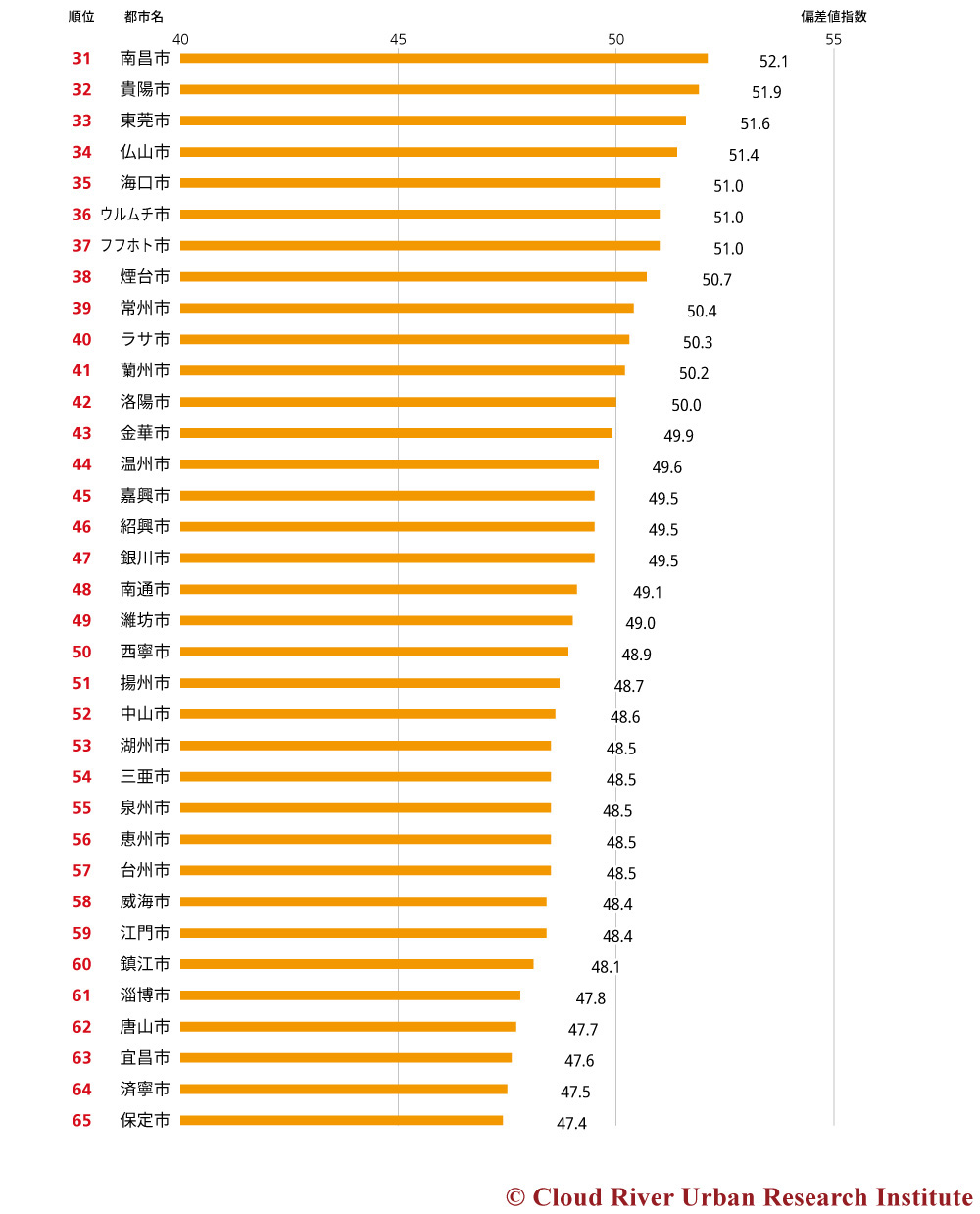

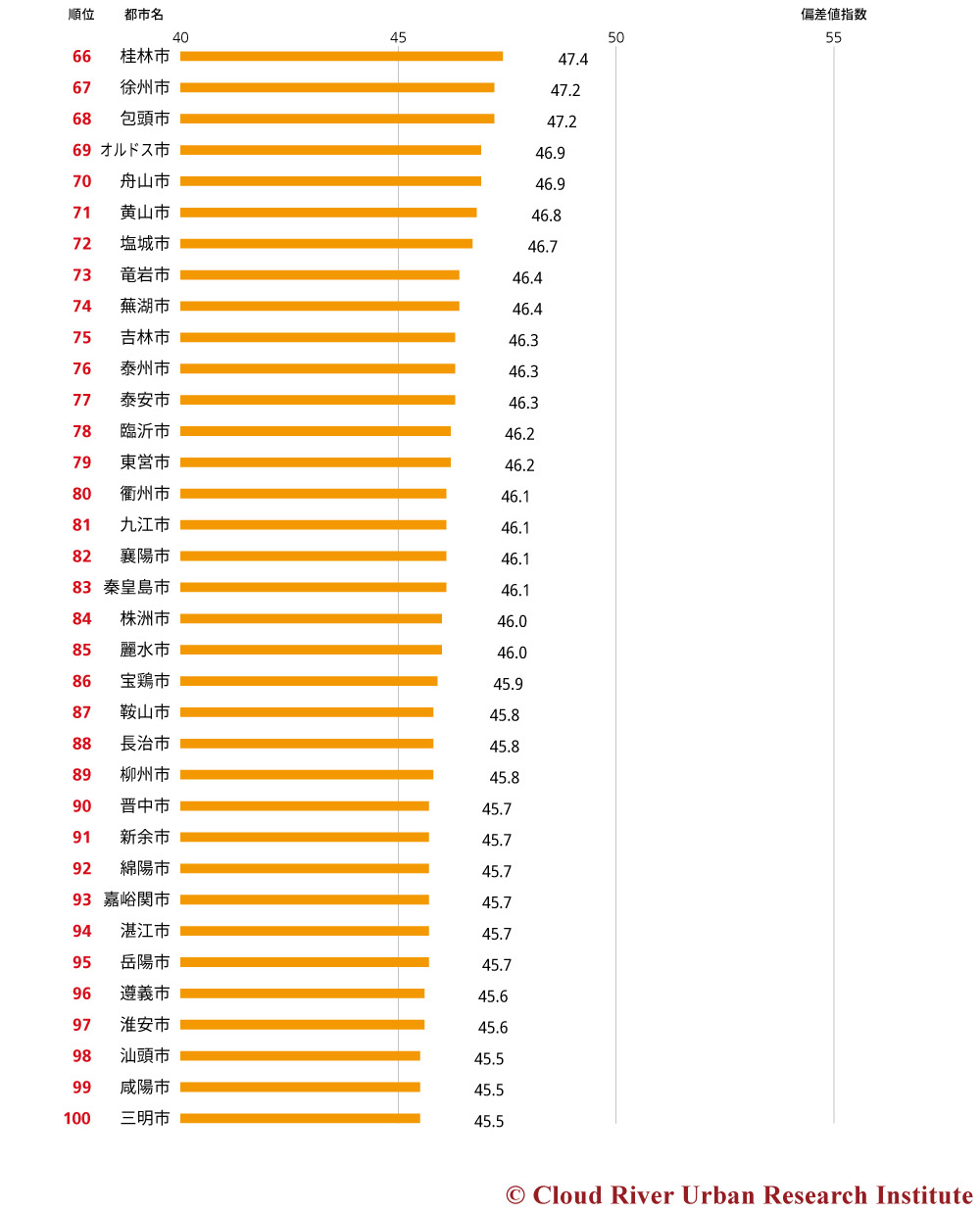

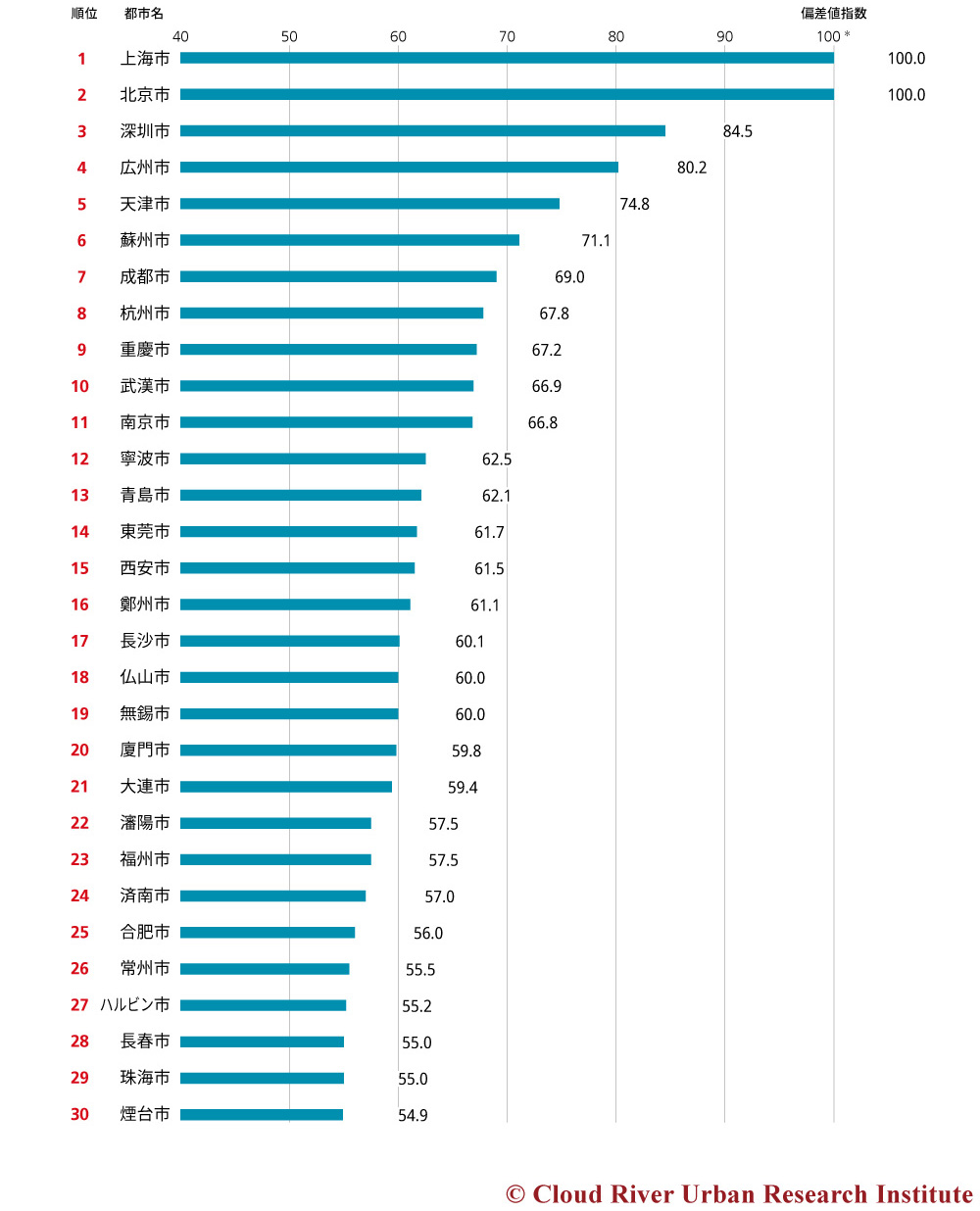

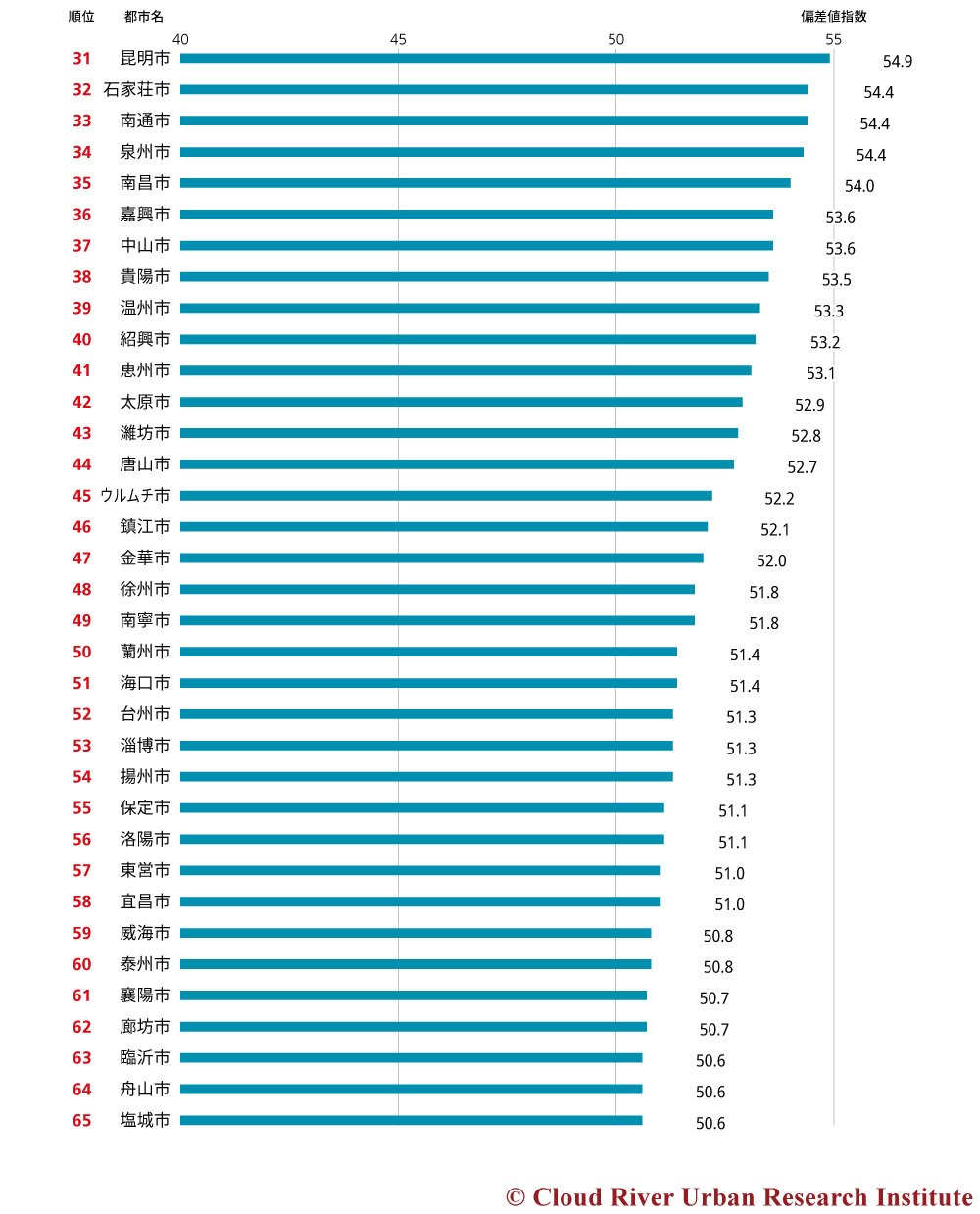

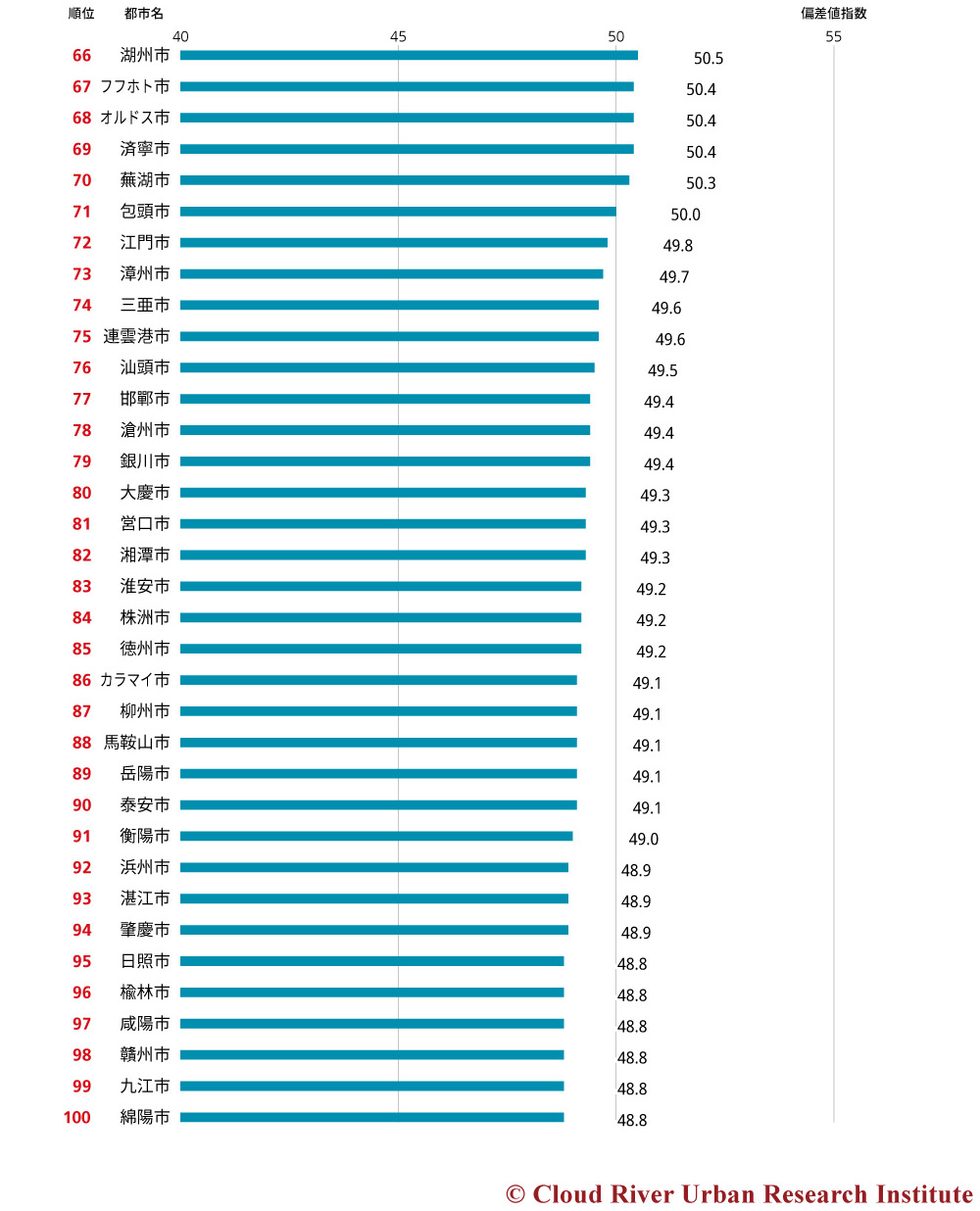

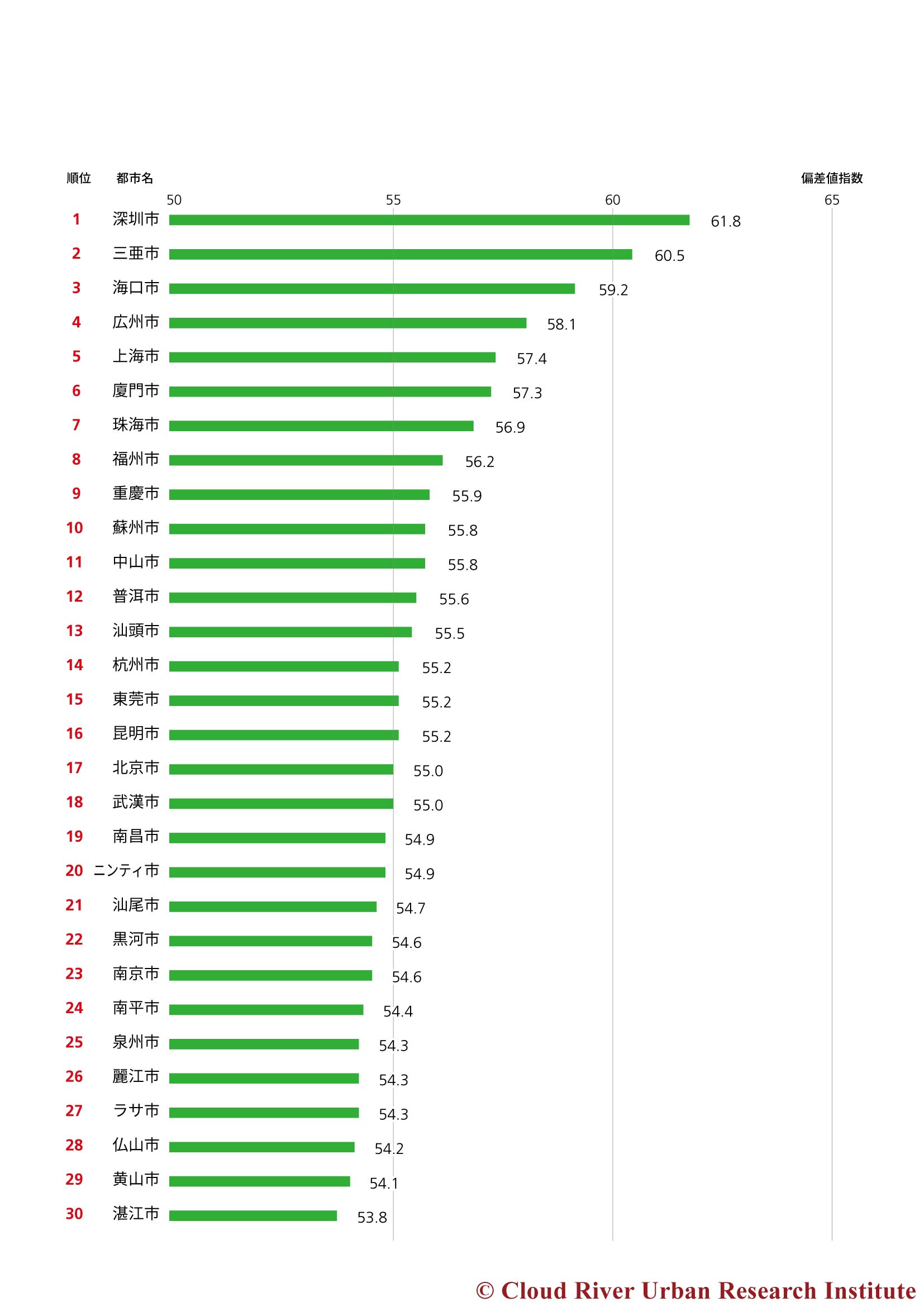

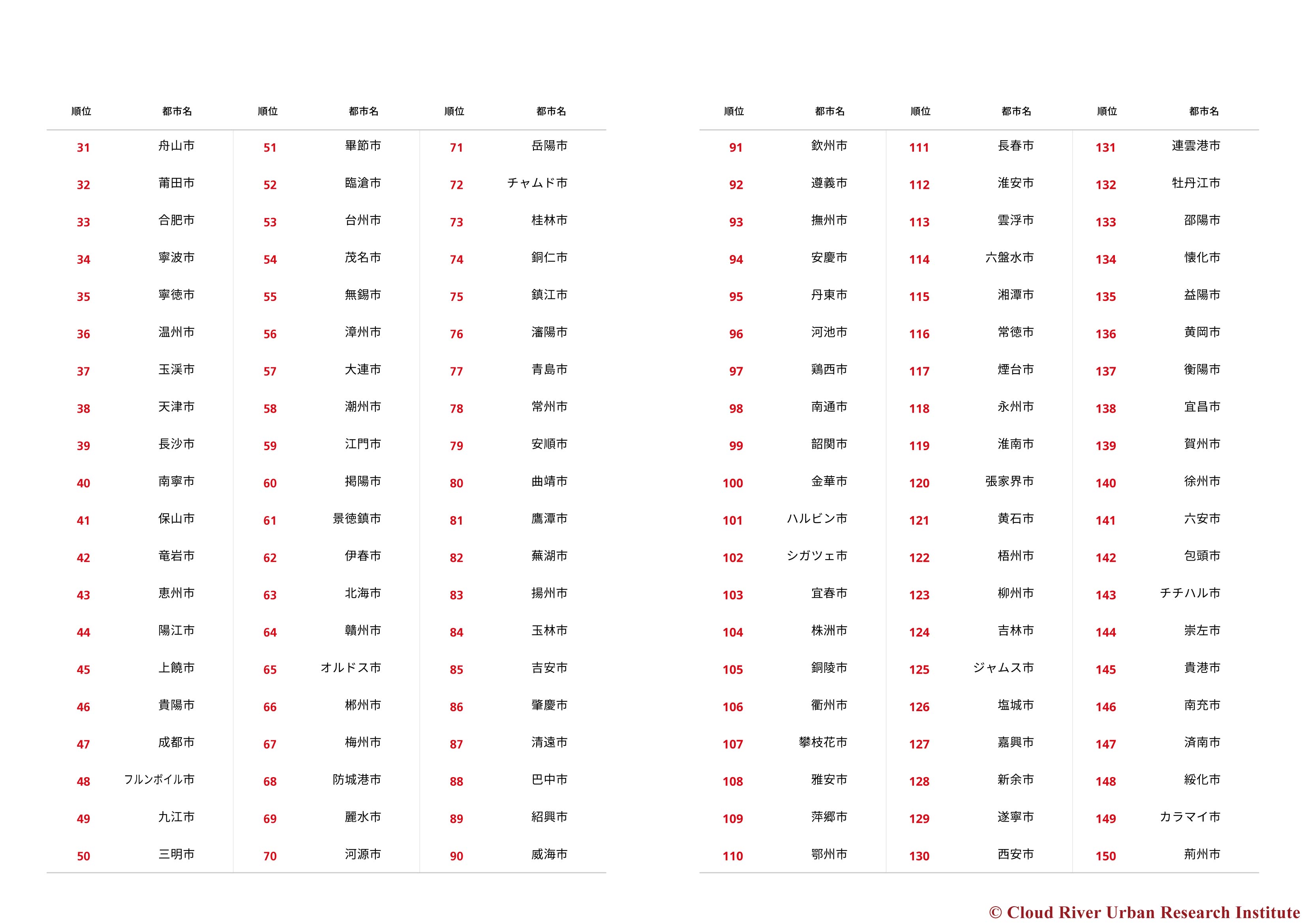

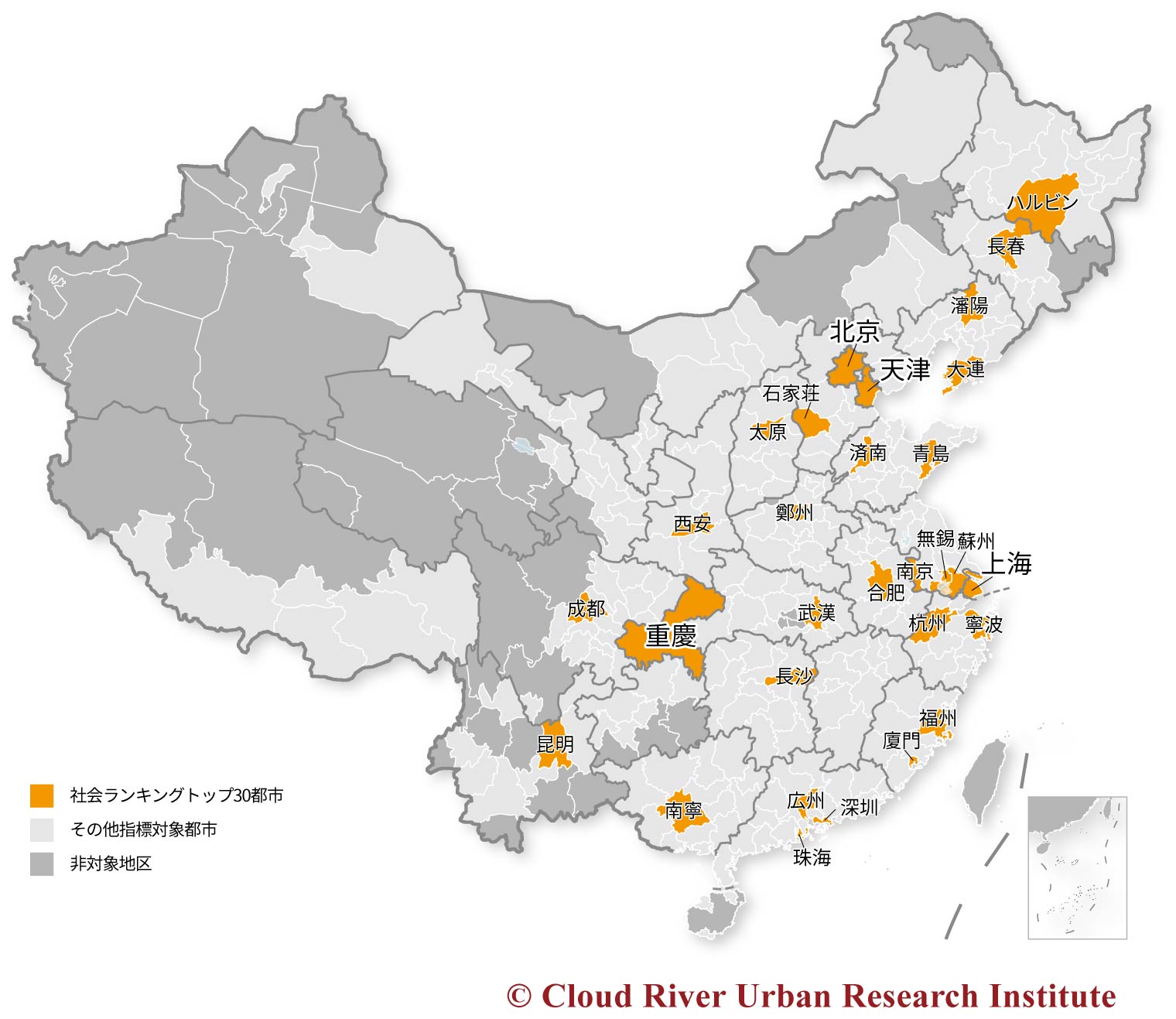

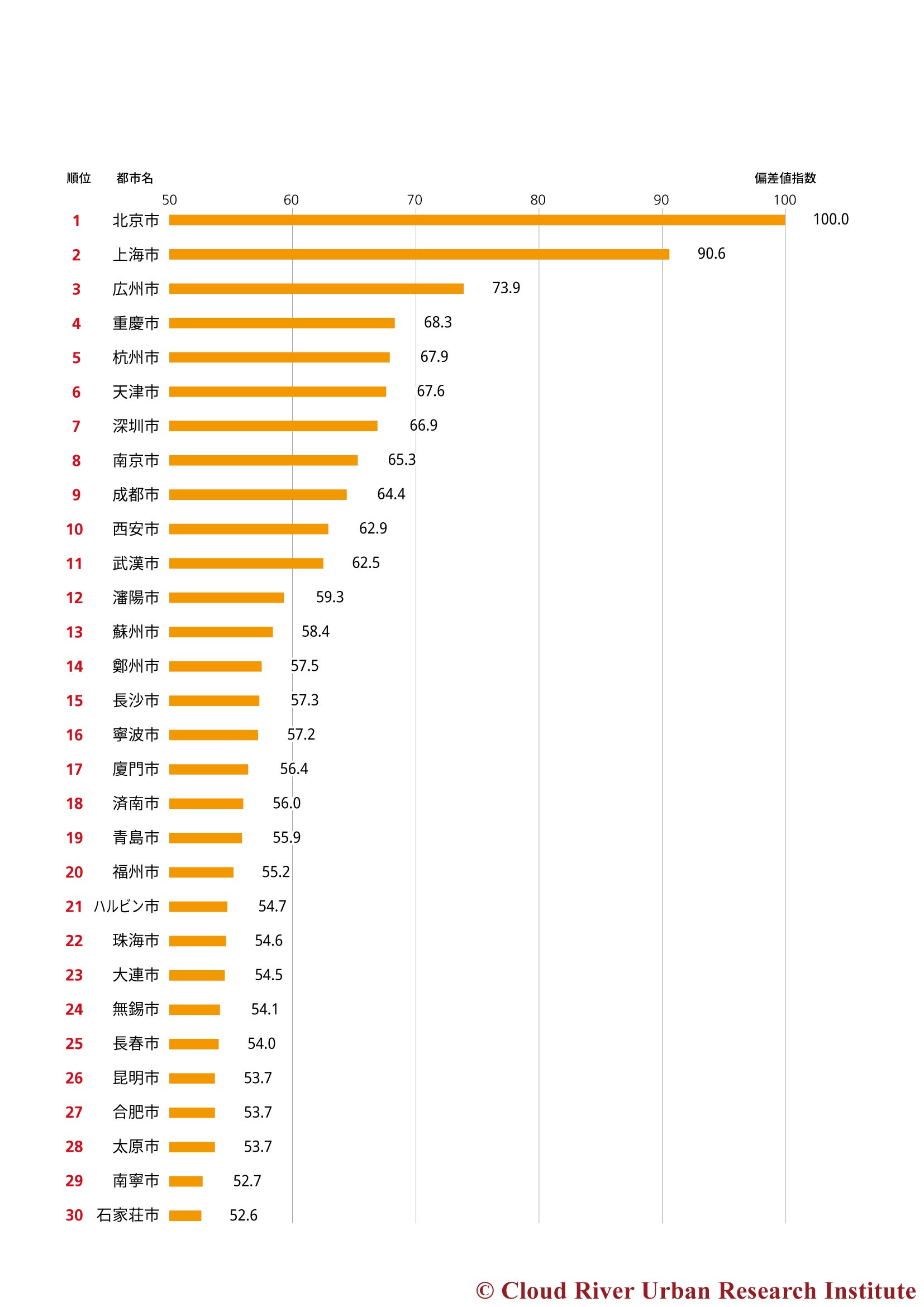

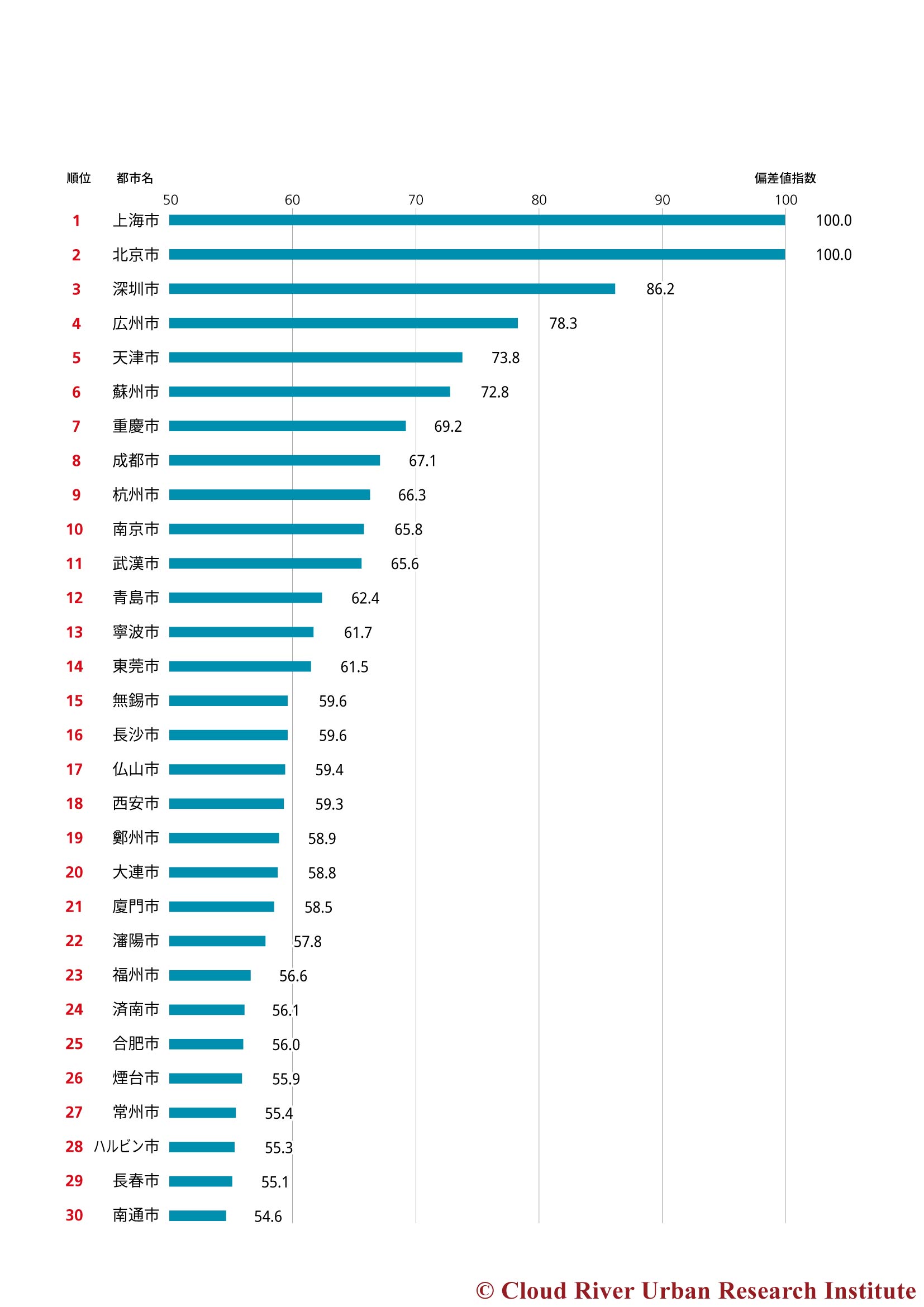

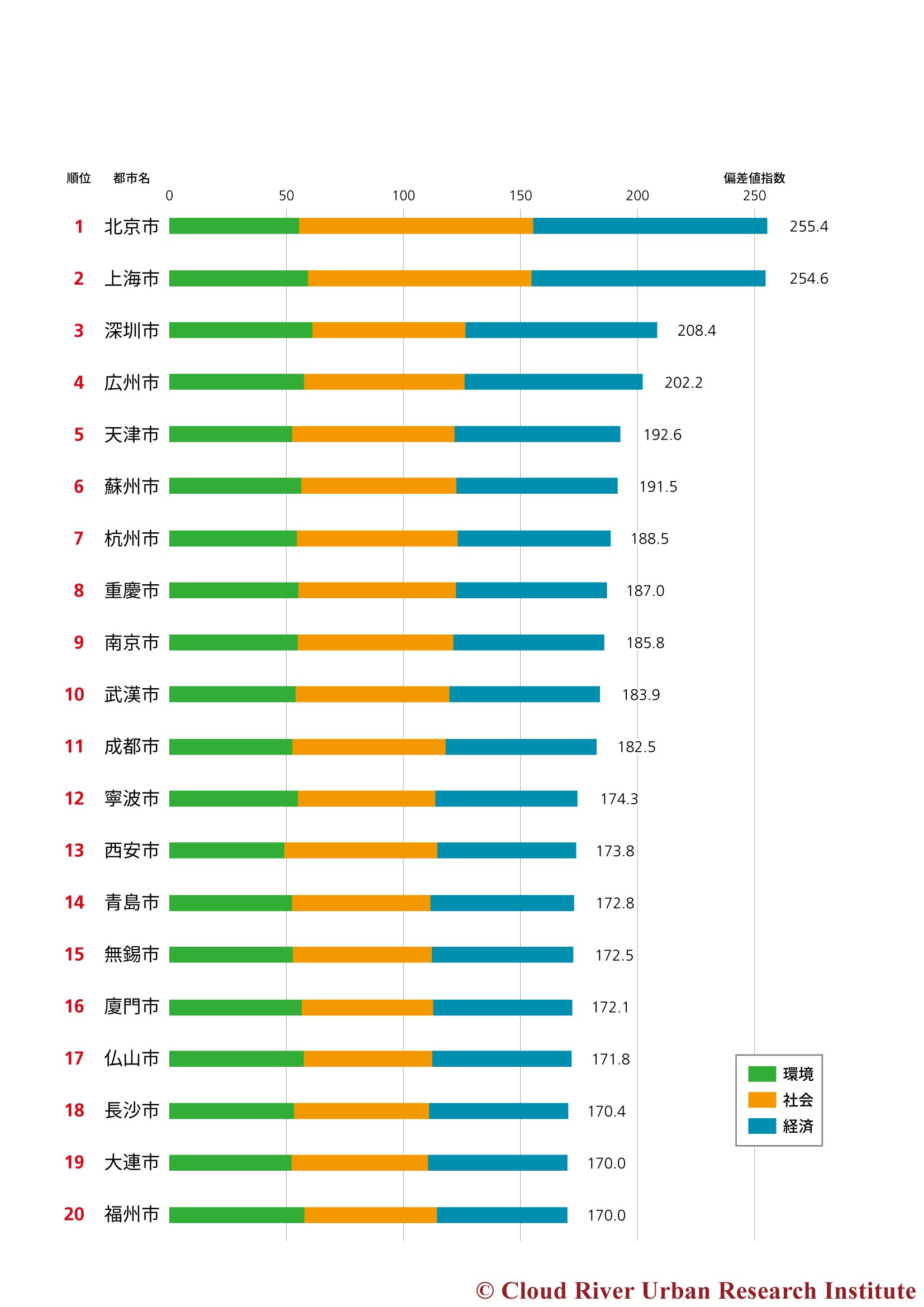

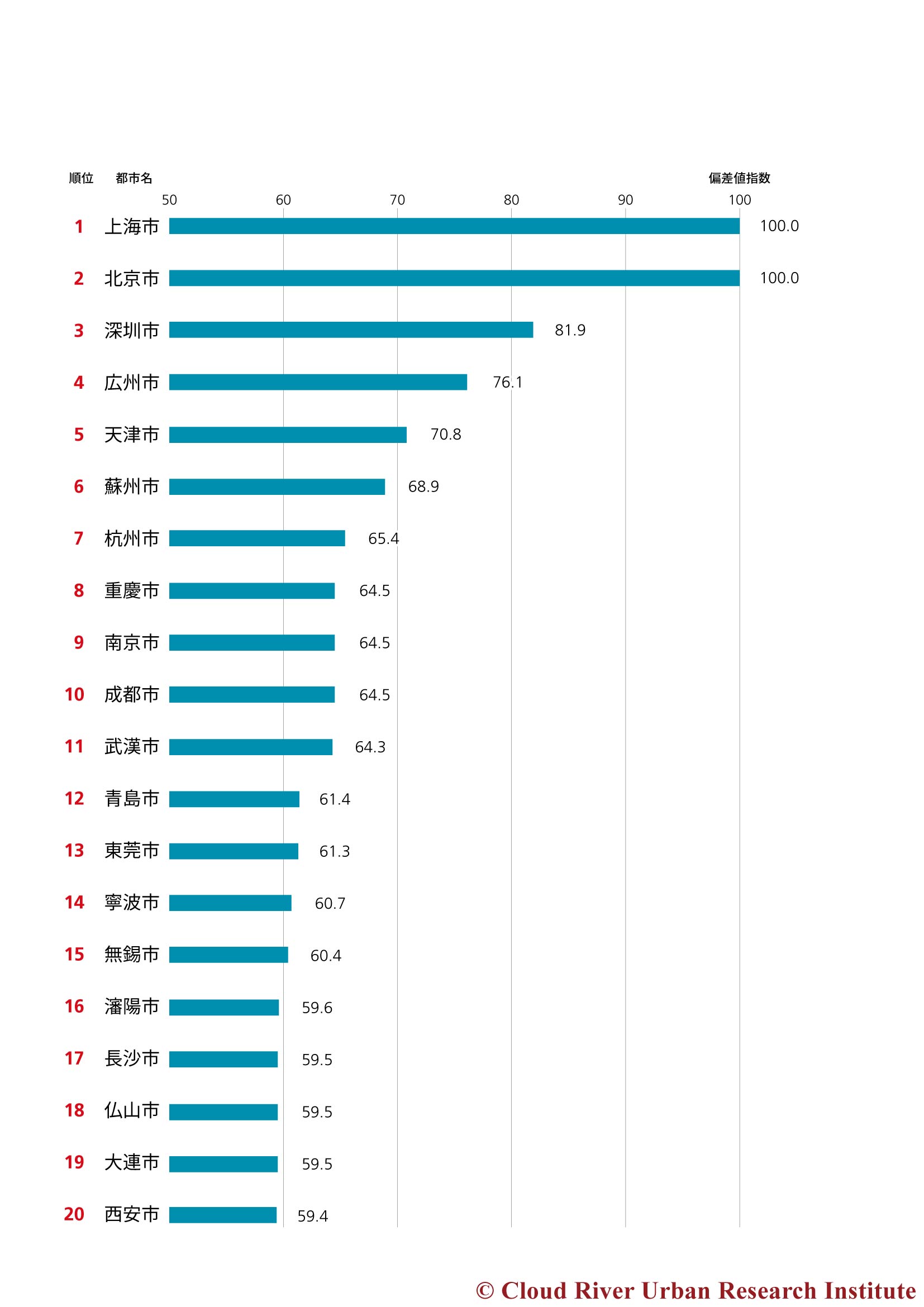

〈中国都市総合発展指標〉では採用した191指標について偏差値を算出し、評点付けを行った。偏差値は、その値が全体の中でどの辺りに位置しているのかを相対的に表現する指標で、様々な指標で使われている単位を統一した尺度に変換して比較することが可能となる。

評価方法

〈中国都市総合発展指標〉はそれぞれ191の指標データについて平均値を50とする偏差値を算出し、それらの偏差値を統合し総合評価を算出している。まず27の小項目レベルの偏差値をそれぞれ計算する。小項目レベルの偏差値から、9つの中項目レベルの偏差値を算出する。中項目レベルの偏差値を合成し、大項目レベルの偏差値を算出する。大項目レベルの偏差値を合成し、総合評価を算出する。〈中国都市総合発展指標〉の重要な特徴の1つは、各階層まで分解して評価を行い、都市の詳細な発展状況を立体的に分析したことである。

5.指標一覧表

6.プロジェクトメンバー

中国都市総合発展指標(CICI)専門委員長・本書編著者

周牧之 東京経済大学教授

陳亜軍 中国国家発展改革委員会発展戦略和計画司〔局〕司長〔局長〕

首席専門委員

楊偉民 中国人民政治協商会議全国委員会常務委員 中国共産党中央財経領導小組弁公室元副主任

専門家委員(アルファベット順)

杜平 中国国家信息センター元常務副主任

胡存智 中国土地鑑定士土地代理人協会会長、中国国土資源部〔省〕元副部長〔副大臣〕

南川秀樹 日本環境衛生センター理事長、元環境事務次官

李昕 北京市政府参事室任主任、中国科学院研究員(教授)

明暁東 中国国家発展改革委員会発展戦略和計画司元一級巡視員、中国駐日本国大使館元公使参事官

森本章倫 早稲田大学教授

穆栄平 中国科学院創新発展研究センター主任

大西隆 豊橋技術科学大学学長、日本学術会議元会長、東京大学名誉教授

邱暁華 マカオ都市大学経済研究所所長、中国国家統計局元局長

武内和彦 東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構機構長・特任教授、中央環境審議会会長、国際連合大学元上級副学長

徐林 中米グリーンファンド会長、中国国家発展改革委員会発展計画司元司長

横山禎徳 東京大学総長室アドバイザー、マッキンゼー元東京支社長

岳修虎 中国国家発展改革委員会価格司司長

張仲梁 雲河都市研究院首席エコノミスト、中国国家統計局社会科学技術文化産業司元司長

周南 中国国家発展改革委員会発展戦略和計画司副司長

周其仁 北京大学教授

雲河都市研究院 CICI & CCCI 開発実務チーム主要メンバー

甄雪華 雲河都市研究院主任研究員

栗本賢一 雲河都市研究院主任研究員

趙建 雲河都市研究院主任研究員

数野純哉 雲河都市研究院主任研究員

企画協力

東京経済大学周牧之研究室、株式会社ズノー

7.著者・編者紹介

中国の経済・社会政策全般の立案から指導までの責任を負う国務院(中央政府)の中核組織。政策立案および計画策定を担うと同時に、各産業の管理監督、インフラなど公共事業の許認可にも強い権限を持つ。国の経済政策を一手に握る職務的重要性から「小国務院」とも呼ばれ、同委員会の長(主任)は、国務院副総理や国務委員が兼任することも多い。同委員会の発展計画司は中国の「五カ年計画」の策定および都市化政策を主管する部署である。

雲河都市研究院は日本と中国双方に拠点を置く、都市を専門とする国際シンクタンクである。シンポジウムやセミナーの企画・開催を通して国際交流を推進し、調査研究、都市計画および産業計画をも手がける。

『中国都市ランキング2018 <大都市圏発展戦略>』

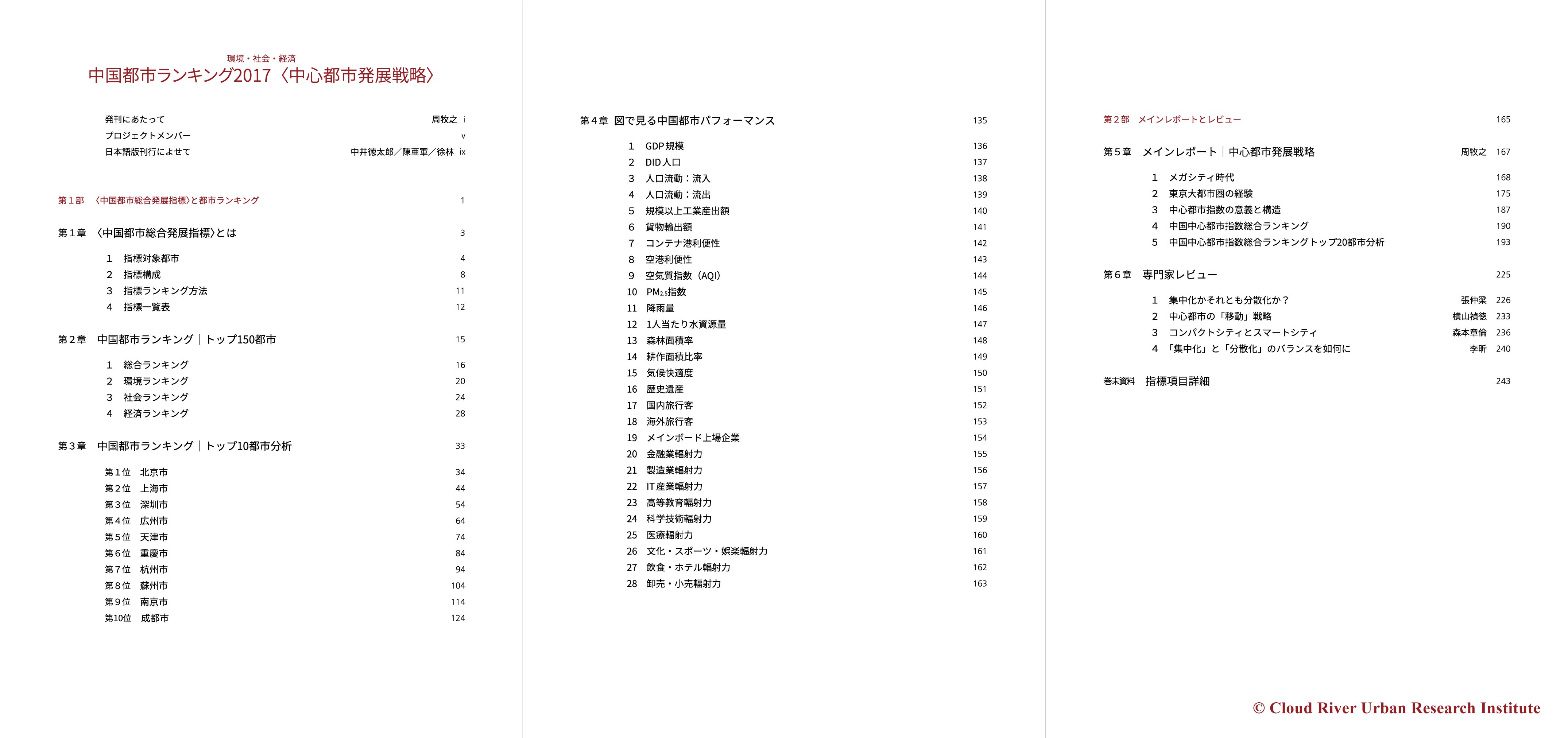

目 次

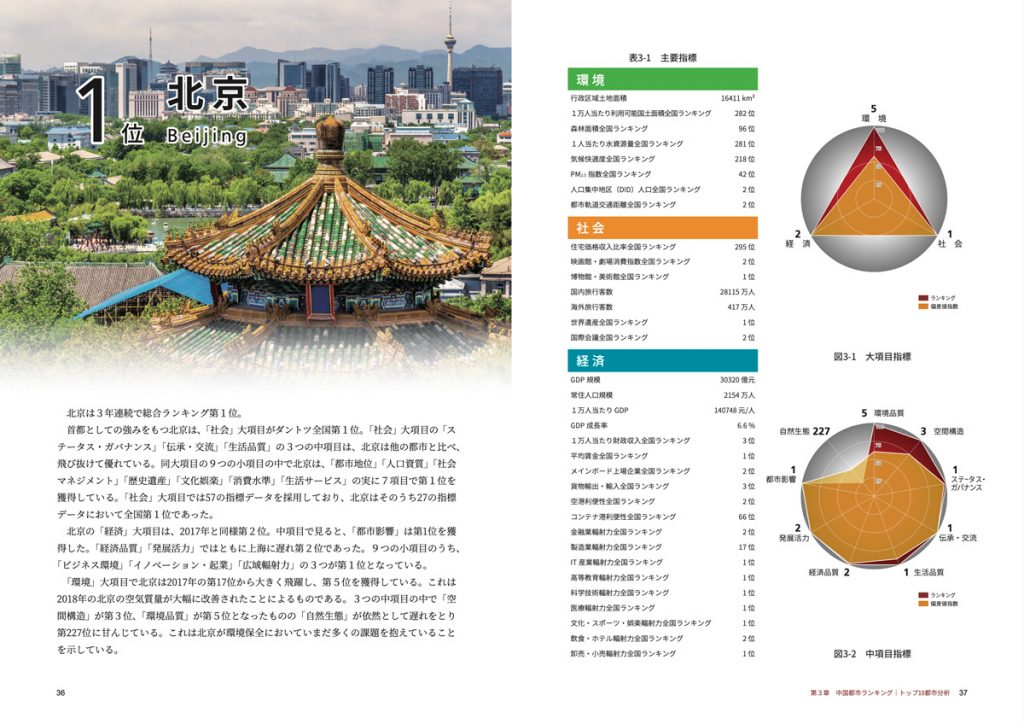

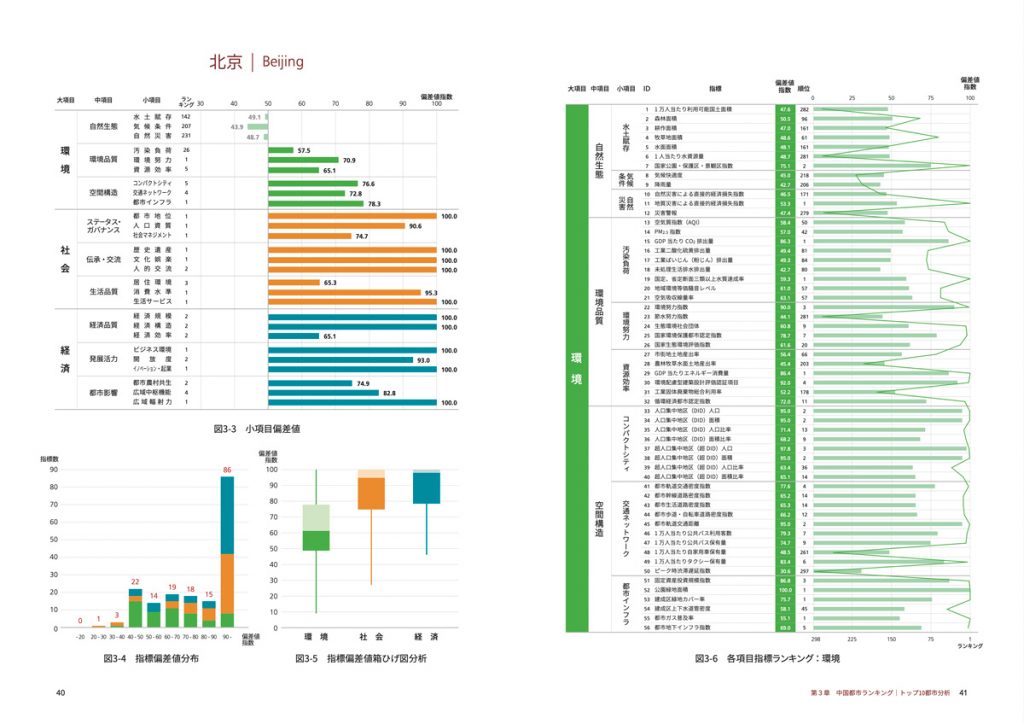

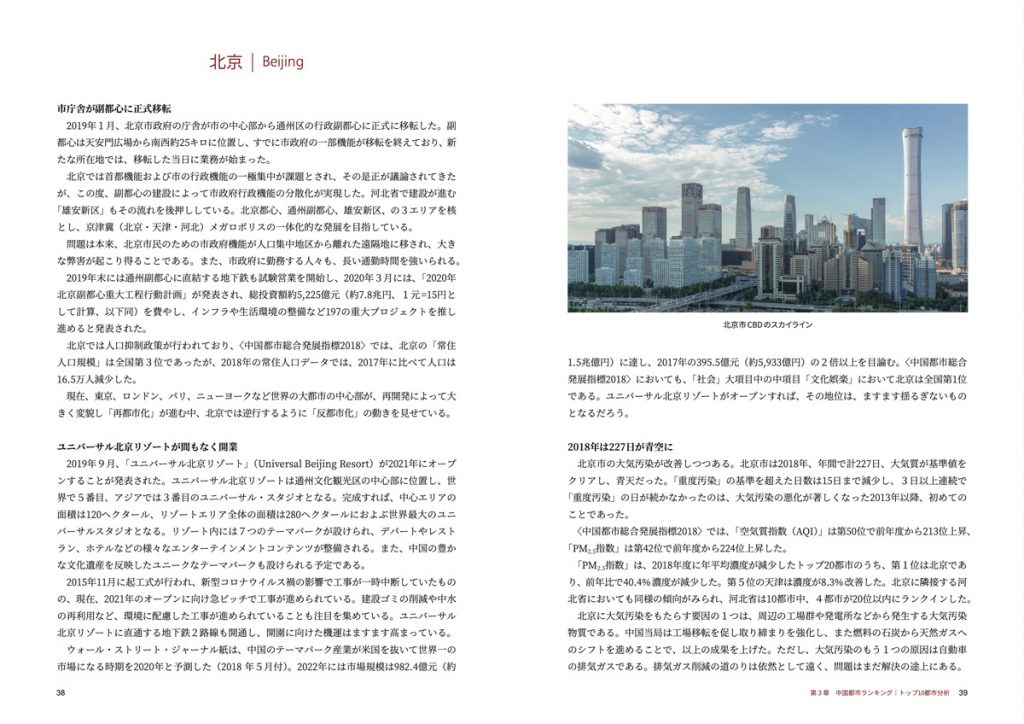

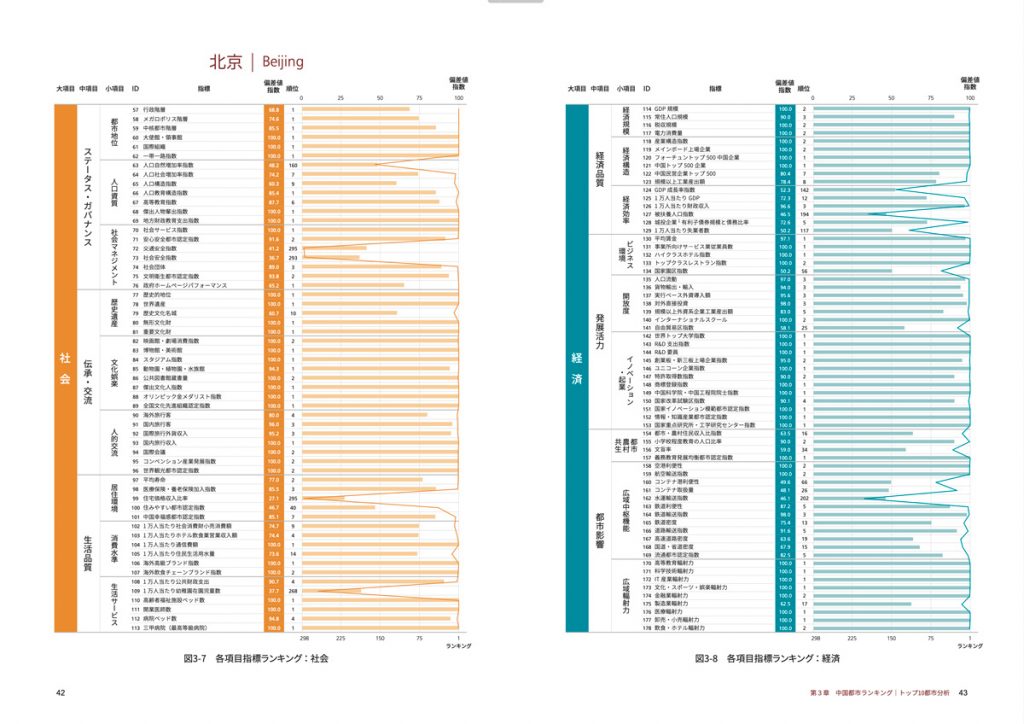

中国都市ランキング|トップ10都市分析 北京

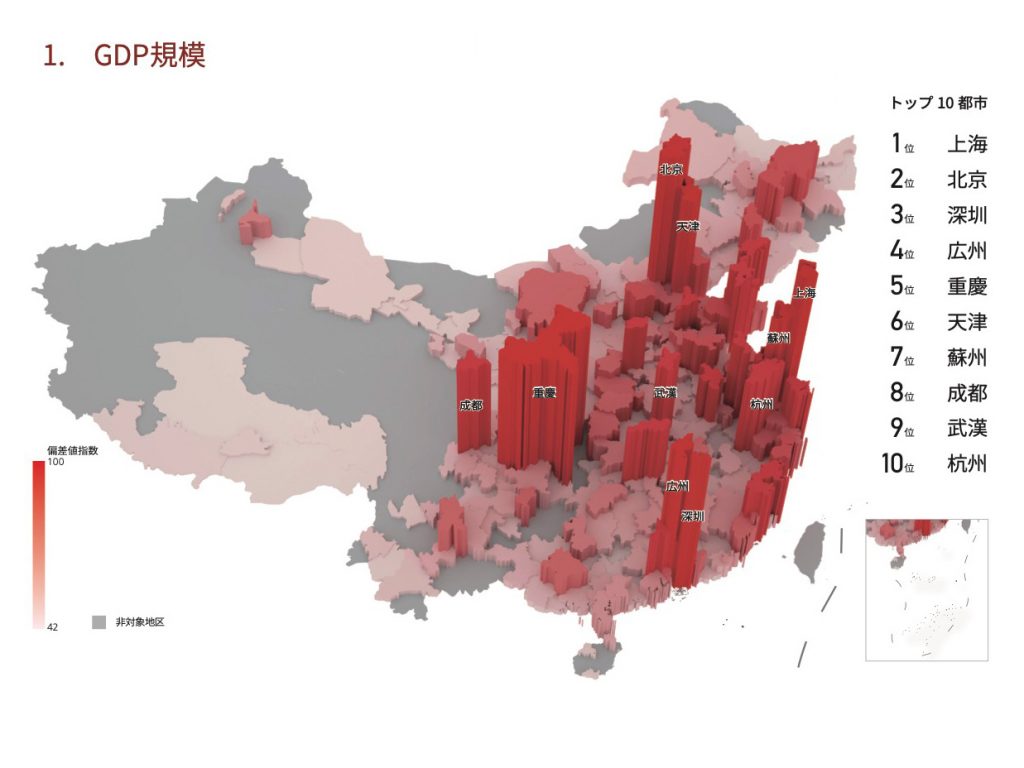

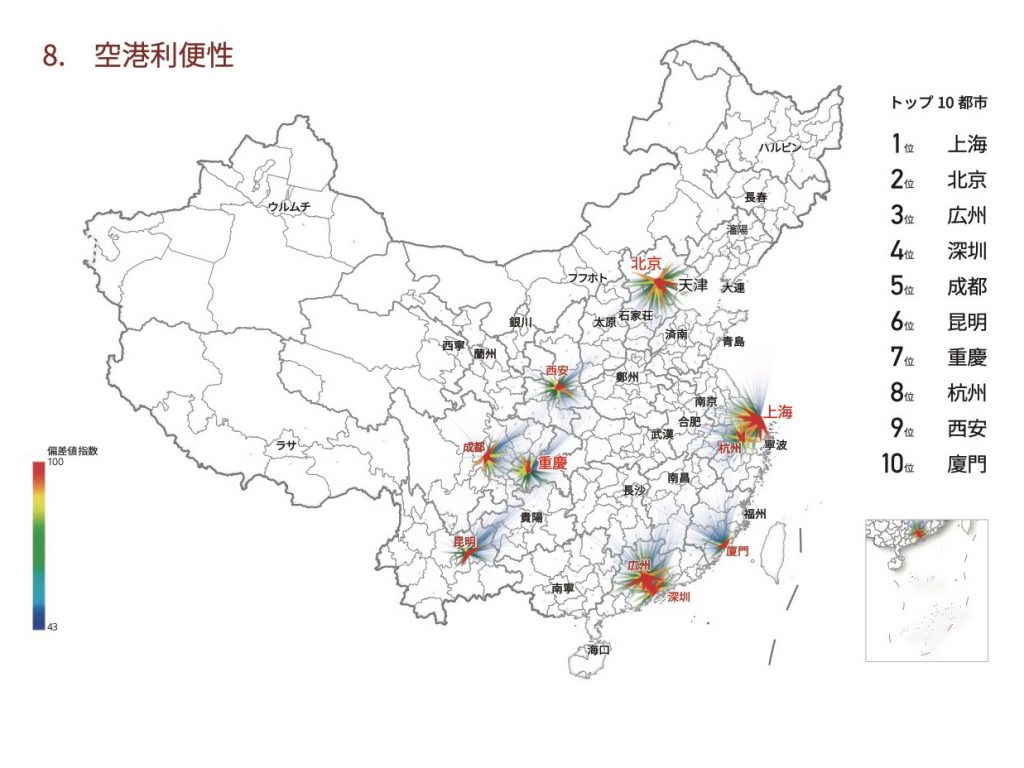

図で見る中国都市パフォーマンス

メインレポート|大都市圏発展戦略