■ 編集ノート:

米中貿易戦争、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻などで世界情勢は揺れ動いている。東京経済大学の周牧之ゼミは2024年4月18日、小島明日本経済研究センター元会長、田中琢二IMF元日本代表理事をゲストに迎え、激動の世界情勢について解説していただいた。

■ 40年間の改革開放で中国は自信をつけた

周:私は2018年に華為(HUAWEI)のある取締役から「アメリカのマーケット、アメリカからの技術輸入を諦めた」と聞いた。つまり、その時からアメリカから槍玉に上げられた同社はすでに脱アメリカを進めてきた。いまは、中国の半導体、ハイテク産業で脱アメリカが猛烈に進んでいる。

13億の人口とユーラシア大陸をバックに持つ中国の脱アメリカは、確実に進んでいる。小島先生が敬愛されるドラッカーの言葉で「すでに起こった未来を確認する」というのが、私は一番大切だと思う。

小島:冷戦後のグローバルなスーパーパワーはアメリカだけだった。中国は自分の力が上がってきてアメリカから言われるだけでなく言うべきことを言うようになった。アメリカは超大国だが縮み始めた。アメリカ自身もそのことを認識し始めたから厳しい対中政策が出てくる背景になった。

田中:中国の立場になって考えたときに「とても覇権を握ろうと考えていない」という人たちが同世代にいらっしゃるのも事実だとは思うが、今のリーダーシップは、「アメリカ人に対抗する」あるいはそれ以上の昔の中華大帝国を再生しようという意欲は持っていらっしゃると思う。

その中で、ポジティブな面で着々と進められているのは、今おっしゃったように、脱アメリカでしっかりと経済を成長させていく基盤を作ろうというのはもう間違いない。その中で、BRICSなどで仲間の国を増やし、ドルを使わず人民元で、例えば石油を決済するような試みをされていると思う。

これは良い意味で中国が世界のグローバルパワーになっていく意図を体現していくプロセスだと思う。ただ一方で今、非常に困難な状況に陥っているのは、中国の経済活動だ。例えば不動産の問題がひとつ。投資偏重で供給力が少ないときには投資によってインフラを整備することは政策効果があったが、供給能力が出てきたときに、目先のことだけ考えて短期的な投資で経済成長率を一定程度維持することが、本当に持続的なのかどうか。この点は周先生に伺いたい。今中国の経済は中期的に見て、グローバルパワーへの道筋は、しっかりと戦略に持っている。中国の立場から見るとそう思う。ただし一方で、経済の現実が、それをどう阻んでいるのか、あるいは阻んでいないのか?

■ 中国で「新勢力」が急速に台頭

周:私は中国の産業や企業を「新勢力」と「旧勢力」に分類できると考えている。例えば不動産は、中国経済を改革開放から今日まで引っ張ってきた「旧勢力」だ。

他方、近年急速に台頭してきた「新勢力」がある。これは電気自動車、半導体、新エネルギー、越境ECなどが典型的だ。中国では最近、これら「新勢力」を「新たな質の生産力」と言うようになった。

中国経済のミソは「旧勢力」が失速する時に、「新勢力」が台頭したことだ。例えば昨年、深圳の輸出輸入のデータを見ると、輸出は伸びているが輸入が減っている。輸入に頼っていたチップの国産化が進んだためだ。

田中:自国生産だ。

周:中国はいま世界最大の半導体マーケットだ。これがアメリカの半導体産業の研究開発や設備投資を支えてきた。アメリカがチップを売ってくれないため中国は自国で作るようになった。中国は自分のマーケットがあるため思い切って研究開発や設備投資が出来る。年間新たに数百万人のエンジニアが生まれる中国では投資し続ければ半導体産業は育つ。

日本の半導体は何故凋落したのか?私から見ると、投資を続けなかったからだ。日本の半導体産業は最初、社内やグループ内のマーケットをあてにして成長してきた。しかしムーアの法則に従って半導体が進化し、次第により大きな投資が必要となった。それに相応するマーケットをゲットする能力がないと投資が続かなくなる。

田中:売り上げがなくなる。

周:ムーアの法則によると18カ月間で半導体は一世代進化する。能力が倍増し値段が半減する。1960年代から半導体はずっとムーアの法則通りに進化し続けてきた。半導体メーカーの投資がこのリズムに間に合わなくなると、3年間で脱落する。エヌビディアがなぜ今すごいか?CEOの黃仁勳が、ムーアの法則を上回るスピードで投資し続けたからだ。

■ 組織と社会のイノベーションが必要

小島:1980年代、日本の半導体産業は元気であり、米国にとっては脅威だった。いまは半導体産業は安全保障上も経済発展の為にも戦略的に重要産業と見なされ、日米ともに自国優先で技術力と経済力を国内に止めようという戦略的な動きになっている。

WTOはアメリカが先導して作ったが、最近はWTO違反の輸出規制や輸入規制をアメリカが勝手にやっている。本来ならWTOのルール違反だとなるはずが、紛争解決パネルの判事の任命を、アメリカが拒否している。WTOにとって一番重要だと思われた紛争解決のパネルの機能が停止したままだ。WTOは半分死んでいる。

周:その意味ではWTOなどの国際組織の役割をきちんと果たせるようにし、グローバリゼーションを一層推し進めなければならない。

小島:日本はグローバリゼーションが、片道切符だ。日本企業は約10兆円海外に投資しているが、日本国内の投資は少ない。外国から入る投資も少ない。直接投資ギャップがある。日本は世界のグローバリゼーションに貢献したが、日本国内のグローバリゼーションは非常にスローだった。日本はこの30年間内向きになり過ぎた。

グローバリゼーションの中で、技術革新で新しいものを作るのが重要だが、どうも日本社会では技術革新を単に人の発明と思っている人が多い。1950年代当時、経済白書でイノベーションを紹介している。そのとき、イノベーションを技術革新とした。ところが、イノベーションという言葉を最初に普及させたシュンペーターは、「新しいモノの生産、市場開拓、流通、付加価値をもたらすこと全てがイノベーションだ」と言った。日本ではそのような広がりのある発想で、経済社会の動きを考えていかなければならない。

これが日本政府の課題であり、実際に経済社会を動かす1人1人の力にかかっている。日本はグローバリゼーションを加速させ、チャンスを掴み、活用していかなければならない。

周:小島先生の仰る通り、そもそも日本はグローバリゼーションの波の中で、スローだった。2000年以降、世界は新たに増えた輸出総額において中国は20%を占めたのに対し、日本は僅か1.7%に過ぎなかった。グローバリゼーションの波に乗るのは、組織のイノベーション、そして社会のイノベーションが必要だ。

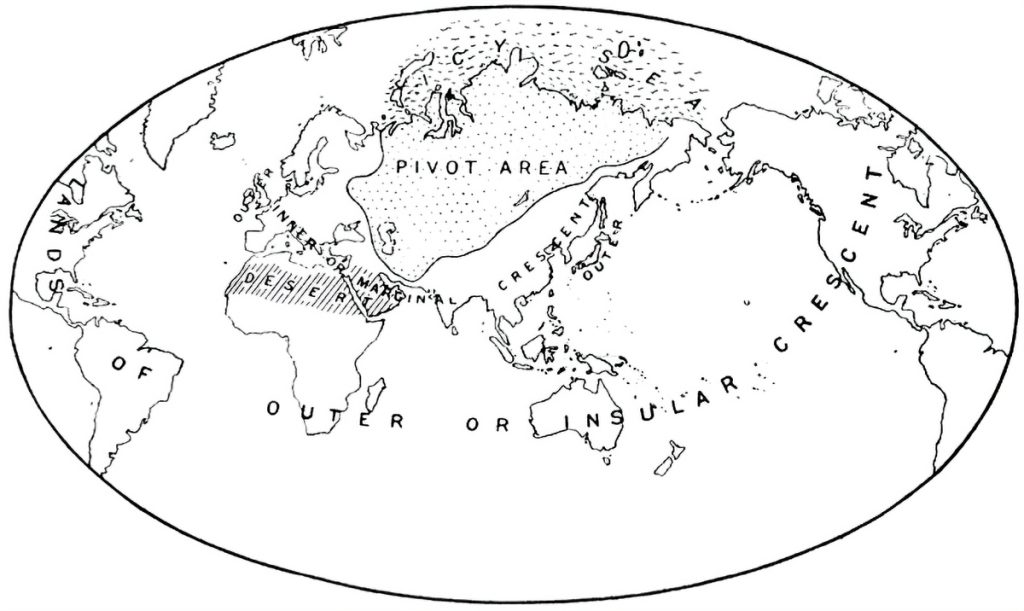

図 マッキンダーのハートランド論

■ 「島国」とユーラシア大陸との緊張感

学生: 中国が脱アメリカで、大中華帝国を目指して大きい国になろうとしている点がどんなところに具体的に見られるかお聞きしたい。

周:大中華帝国を目指して議論する中国の学者や官僚に、私自身は会ったことはない。何故か日本の新聞などにそうした論調が時折出ている。これは島国から大陸を見た時の発想かもしれない。

ヨーロッパの島国といえばイギリスだ。数百年にわたり、イギリス人の外交は、ヨーロッパをまとめないよう努めてきた。スペイン、オランダ、ナポレオン、ドイツ、ロシアといったヨーロッパをまとめる勢力が出て来れば、イギリスは必死に叩いた。これは島国の一つの生き方だ。先ほど田中さんが言及したマッキンダーのハートランド論はまさしくそのような発想の産物だ。ハルフォード・マッキンダーは、イギリス出身の地理学者・政治家で、ユーラシアのランドパワー抑えるため練った戦略により、20世紀初頭にイギリスやアメリカで大きな影響力を及ぼした。

日本は明治維新以降、大陸に関わった時間は歴史的に見れば一瞬だった。本来はイギリスほどの緊張感は要らないはずだ。

アメリカは大きい国だが、ユーラシア大陸から見ると大きな「島国」ともとらえられる。アメリカ対ユーラシア大陸の姿勢は、イギリスのそれを引き継いでいる。覇権を維持したいアメリカは、ユーラシアに大きなパワーが出てくることに、凄まじい緊張感を持っている。

第二次大戦が終わった直後、ファシズムに共に戦ったアメリカとソビエトの関係が何故急激に悪くなったのか。急に対峙して冷戦になったのは、アメリカとソ連の双方に緊張感があったからだ。

冷戦後も、ロシアに対する根強い緊張感がアメリカにある。ハリウッドも映画でロシアを悪役に描き続けている。初期のプーチンは親米だった。米大統領に、NATOに加盟したいと言ったのが、拒否された。その後NATOはあれやこれやでロシアの近くまで拡張し続けた。それが今のロシアとウクライナ戦争の原因になっている。

いまアメリカ対中国が、アメリカ対ロシアと同じ構図になっている。実は中国も欧米に対して大変な緊張感を持っている。先ほど述べたアヘン戦争とその後に列強に侵略された歴史があるためだ。それを理解しないと大変なことになりかねない。中国がでかくなったからアメリカと対抗意識を持つようになったと言われるが、朝鮮戦争の時の中国はでかくなかった。新中国建国一年未満ですべてこれからの国だったがアメリカと必死に戦った。ベトナム戦争時も中国の国力はまだ弱かった。当時、世界経済における中国の存在は3〜5%しかなかった。今20%弱だ。弱い時ですら戦う時は戦う。双方のこの緊張感をどう和らげたらいいのか、今の状況を心配している。

■ 相互依存関係こそが最大の安全保

周:もう一つは、日中関係だ。2005年、日中関係が非常に悪かった時に私がかなりコミットして作った北京・東京フォーラムがある。小島先生も何度も参加して協力してくださった。このフォーラムの2回目開催時、安倍晋三氏が登壇し、日中関係の改善を訴えた。それを契機に、日中関係は急速に改善した。何か良いきっかけがあれば関係改善が可能だ。

恐らく米中関係も同じだ。誰かが仕掛けを作れば関係は改善される。もちろん緊張感を煽ろうとする人もいる。緊張関係、そして戦争などで得する人もいるのが事実だ。しかし実際、相互ベネフィットが多ければ関係は良くなる。冷戦終結後はみなそれを信じてきた。

田中:その通りだ。

周:2022年9月にバルト海を経由してロシアとドイツを結ぶ天然ガス供給海底パイプラインを爆発したのは誰だったのか?パイプラインを遮断し、ロシアとドイツの共通利益をなくすことを誰が望み、誰が得したのか?

グローバリゼーションの中で、互いにしっかり利益を得られるようにし、世界の平和に努力することが大事だ。不平和で利益を得ようとすれば、世界は大混乱に陥る。

田中:中国全体では大中華を構想するつもりはないとの前提が一つあるとしても、今後中国がより大きな役割を担うとしても、それは今、中国だけの意図でやれるものでなく、アメリカがそれをまた封じ込めようとする力が出てくる。中国自身も研究が進んでいるソフトパワーの力で、どういったやり方で世界との調和の中で自分たちの経済力なり成熟度を高めようとするのかを、考える必要がある。したがって一国だけが大きくなる姿を想定して議論をするのはちょっとやや危険な感じがするので、どういう形で国際的な協調を保ちながら、まさにさっき言ったいろんなスーパーパワーが共存する社会になっていくと思う。そういう方向で対話が必要になる。

もう一つ覇権論、ヘゲモニースタビリティセオリーが、19世紀はイギリス、20世紀はアメリカ、イギリスの前はオランダ、その前はスペインと、150年ぐらいのスパンで世界のスーパーパワーが変遷するとの議論がある。そうした議論に乗ると、必ず次は中国だろうという議論が一時盛んに行われた。ただし今アメリカが踏ん張り、覇権から降りることに抗う難しい歴史的局面かと思う。

イギリスが徐々に衰退し、アメリカが上ってきた時、世界大恐慌、世界戦争が起こった。いま中国が大きくなり、アメリカの相対的な力が落ちてきていると争い事が起きやすい。そんな時こそ対話が大事だというのが周先生のお話だ。フォーラムなどいろいろ作ってみんな参加し、議論を進めたらいい。

小島:G7、G20と言われる中で最近聞くのはGゼロだ。80年間もアメリカがグローバルリーダーとして理念やシステムを作り上げた。いまでは、中国は力を持ち、アメリカ一国で紛争その他を調整することが出来なくなった。

Gゼロで、指導する力を持った国がなくなったところで今本当に紛争が多発している。冷戦後は、国と国との戦いはない、テロや一部の民族同士の争いはあっても国同士の戦いはないというイメージだった。が、地域紛争が増えてきた。古典的な国と国との紛争が復活し歴史が反転したという見方もある。

少なくとも、どの一国も問題を管理しコントロールすることが出来なくなってしまった。中国は発言権を高め発言し始めている。グローバルシステムはアメリカ製だと言う人もいる。それを修正すると言っても、どのような世界のシステムや制度を出すのかは、まだ中国からのメッセージとして生まれていないと思う。中国はそのプロセスにあるかもしれない。アメリカ中心のグローバルな理念やシステムが揺らいでいる中で、それに代わるものがない。

強いグローバルパワーはなく、Gゼロという状況になり、国際システムは、非常に不安定な状態がこれから中長期にわたって続くことを考えなくてはいけない。政治のレベルで特に重要だが、それによって政治が不安定になる中で、企業はあるいは個人がどう対応するかと耐えず考えなければならない。時代的なチャレンジだ。

VUCA(ブーカ)という言葉がある、もともと軍事面で言われた概念だが今は経済面で、企業経営の面で言われる。VはVolatility(変動性)、UはUncertainly(不確性)、CはComplexity(複雑性)、AはAmbiguity(多様性)で、先々の展開がよみにくい時代だ。

周:時代の要請を受けて国際社会を仲良くするようチャレンジし、若い世代もこれからの時代を背負って、平和な繁栄を築き上げていくことが大切だ。

(終)

プロフィール

小島明(こじま あきら)/日本経済研究センター元会長

日本経済新聞社の経済部記者、ニューヨーク特派員・支局長、経済部編集委員兼論説委員、編集局次長兼国際第一部長、論説副主幹、取締役・論説主幹、常務取締役、専務取締役を経て、2004年に日本経済研究センター会長。

慶應義塾大学(大学院商学研究科)教授、政策研究大学院大学理事・客員教授などを歴任。日本記者クラブ賞、ボーン・上田記念国際記者賞を受賞。新聞協会賞を共同受賞。

現在、(一財)国際経済連携推進センター会長、(公財)本田財団理事・国際委員長、日本経済新聞社客員、(公財)イオンワンパーセントクラブ理事、(一財)地球産業文化研究所評議員

主な著書に『横顔の米国経済 建国の父たちの誤算』日本経済新聞社、『調整の時代 日米経済の新しい構造と変化』集英社、『グローバリゼーション 世界経済の統合と協調』中公新書、『日本の選択〈適者〉のモデルへ』NTT出版、『「日本経済」はどこへ行くのか 1 (危機の二〇年)』平凡社、『「日本経済」はどこへ行くのか 2 (再生へのシナリオ)』平凡社、『教養としてのドラッカー 「知の巨人」の思索の軌跡』東洋経済新報社。

田中琢二(たなか たくじ)/IMF元日本代表理事

1961年愛媛県出身。東京大学教養学部卒業後、1985年旧大蔵省入省。ケンブリッジ大学留学、財務大臣秘書官、産業革新機構専務執行役員、財務省主税局参事官、大臣官房審議官、副財務官、関東財務局長などを経て、2019年から2022年までIMF日本代表理事。

現在、同志社大学経済学部客員教授、公益財団法人日本サッカー協会理事。

主な著書に『イギリス政治システムの大原則』第一法規、『経済危機の100年』東洋経済新報社。