編集ノート:第10回東京経済大学・国分寺地域連携推進協議会フォーラム「国分寺市GXスタートアップシンポジウム」が2024年5月30日に開催された。東京経済大学の周牧之教授が基調講演し、都市農業こくベジプロジェクトについて語った。

産業革命の前からの世界の平均気温上昇を2℃未満に抑えるというパリ協定が採択されたのは2015年の12月12日。実はその1週間後に東京経済大学が「環境とエネルギーの未来 国際シンポジウム」を行いました。同シンポジウムに中井徳太郎さん、安藤晴彦さん、和田篤也さんという当時霞が関の環境政策と資源政策の最先端を推進するお三方が登壇し、周ゼミの学生と真剣に議論したことは、学生にとっては忘れられない経験だったと思います。

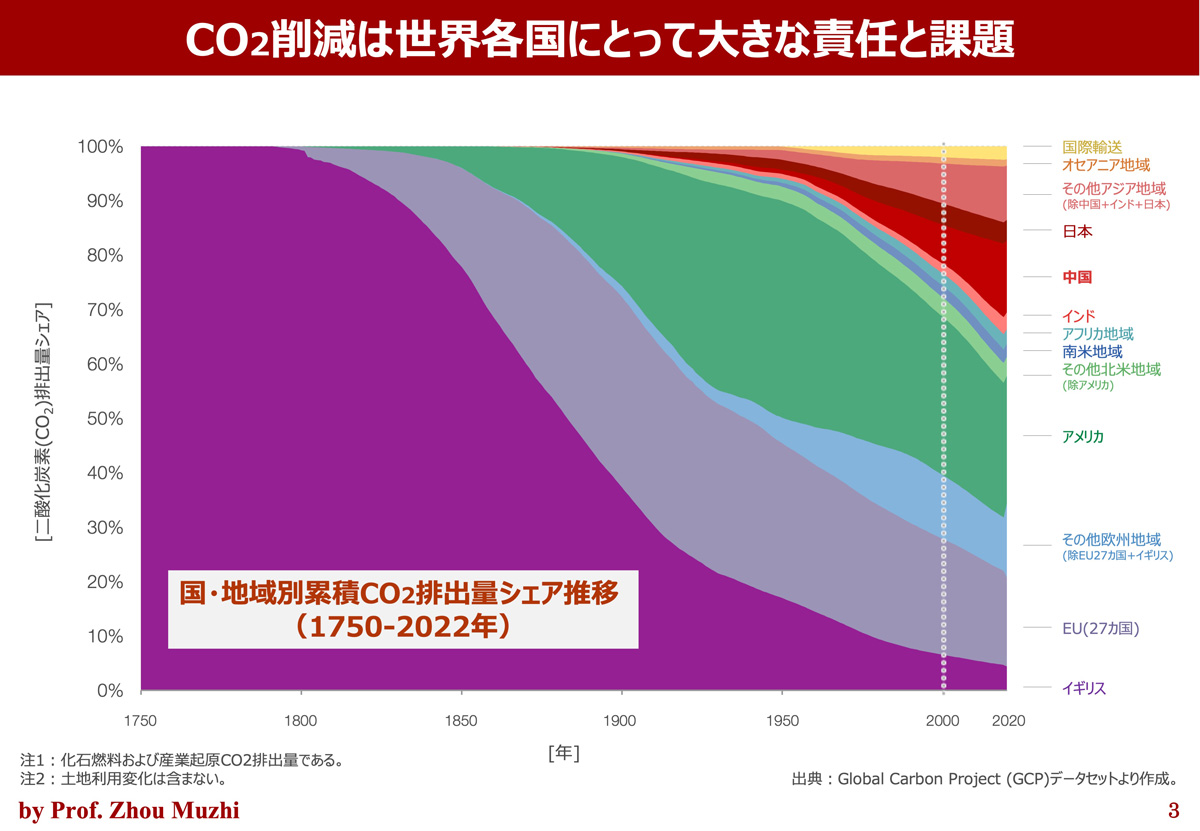

このグラフから分かるように、1750年から今日までの累積のCO2排出量から見て、世界各国にとってCO2の削減は大きな責任ある課題となっています。2020年10月26日、菅義偉首相が所信表明演説で2050年のカーボンニュートラル宣言をしました。その大決断の裏で、当時環境事務次官を務めていた中井さんが大きな役割を果たしました。

中井さんは元財務官僚で、GXや環境政策には大きなコストがかかるという当時のネガティブな考え方に対してNOを言い、これが新しい変革、新しい産業、新しい技術のイノベーションにつながるとの信念を持つ人です。私もこの考え方に大いに賛同し、今日のテーマ「GXの波をいかに大変革につなげるか」は私どものフィーリングに全くマッチしていると思っています。

GXは今大変革に繋がってきています。事例を二つ申し上げます。

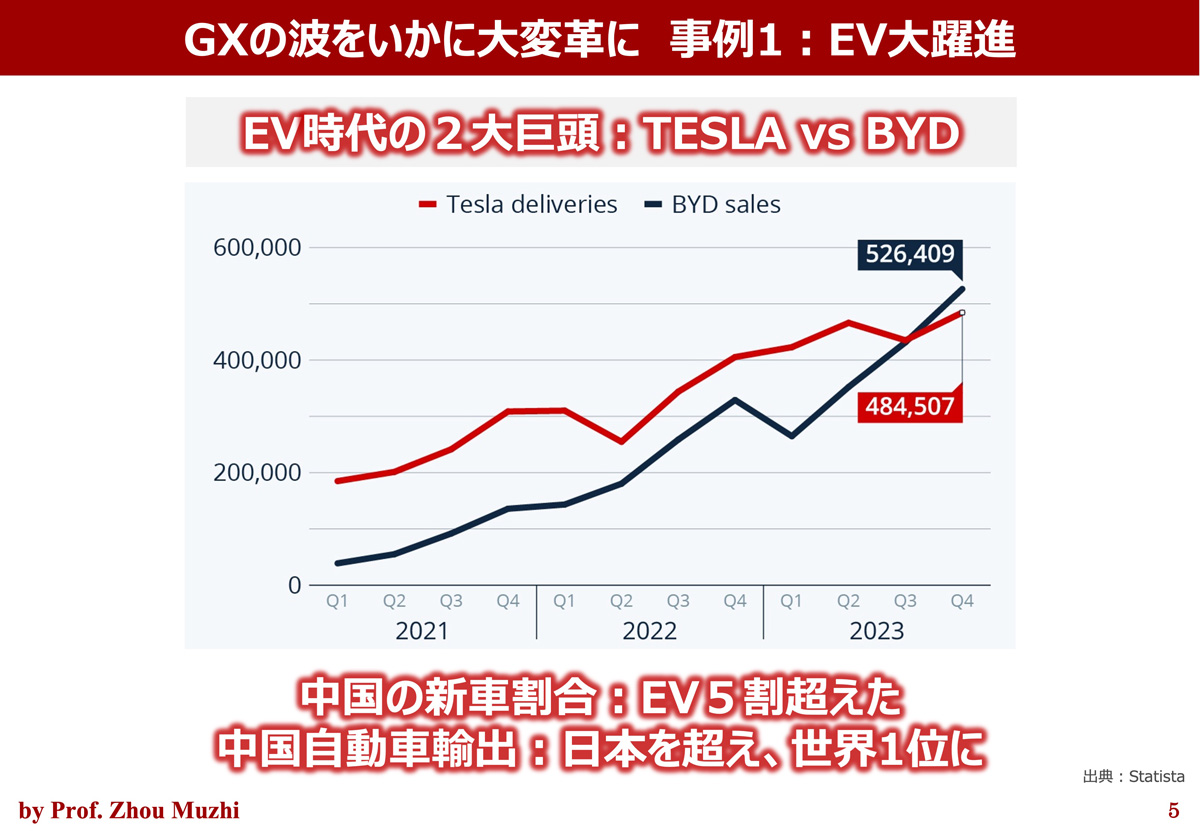

ひとつは電気自動車(EV)。日本ではまだそれ程走っていませんが、中国は2024年すでに電気自動車が新車販売の割合で50%を超えています。さらに、電気自動車の時代を牽引しているのがアメリカのテスラです。テスラの販売台数はトヨタと比べ、ずっとまだ少ないのですが、時価総額からみるとトヨタの数倍になっています。要するに、世界の資本から見ると非常に評価される立場になっていまして、さらに面白いのは、中国のBYÐという会社です。もともとバッテリーを作っていた会社ですが、電気自動車生産に参入し、2023年に販売台数と生産台数が共にテスラを超えています。中国の自動車の輸出台数が2023年、日本を超えて世界一になったことは、GXの大変革に繋がった事例だと思います。

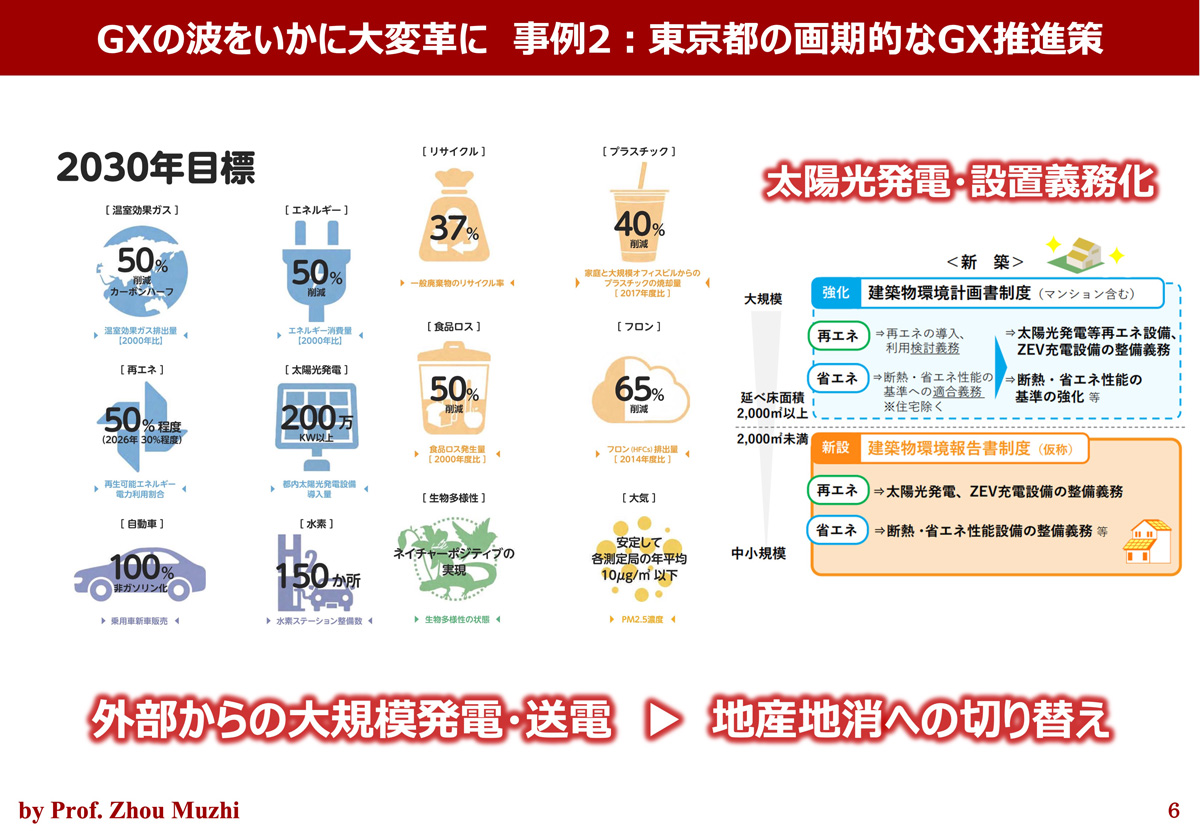

もうひとつ申し上げたいのは、東京都についてです。東京都の2030年目標は非常に野心的で、カーボンハーフ、二酸化炭素排出を5割落とすと言っています。目標だけでなく、実際さまざまなアプローチも取られています。中でも私が一番注目しているのは、電源を地産地消に切り替えることです。屋根の上に太陽光パネル設置を義務化し、確実にやっていく。世界最大の都市のひとつ東京で、この大変革が起こっていることを、皆さんに大いに知っていただきたいと思います。

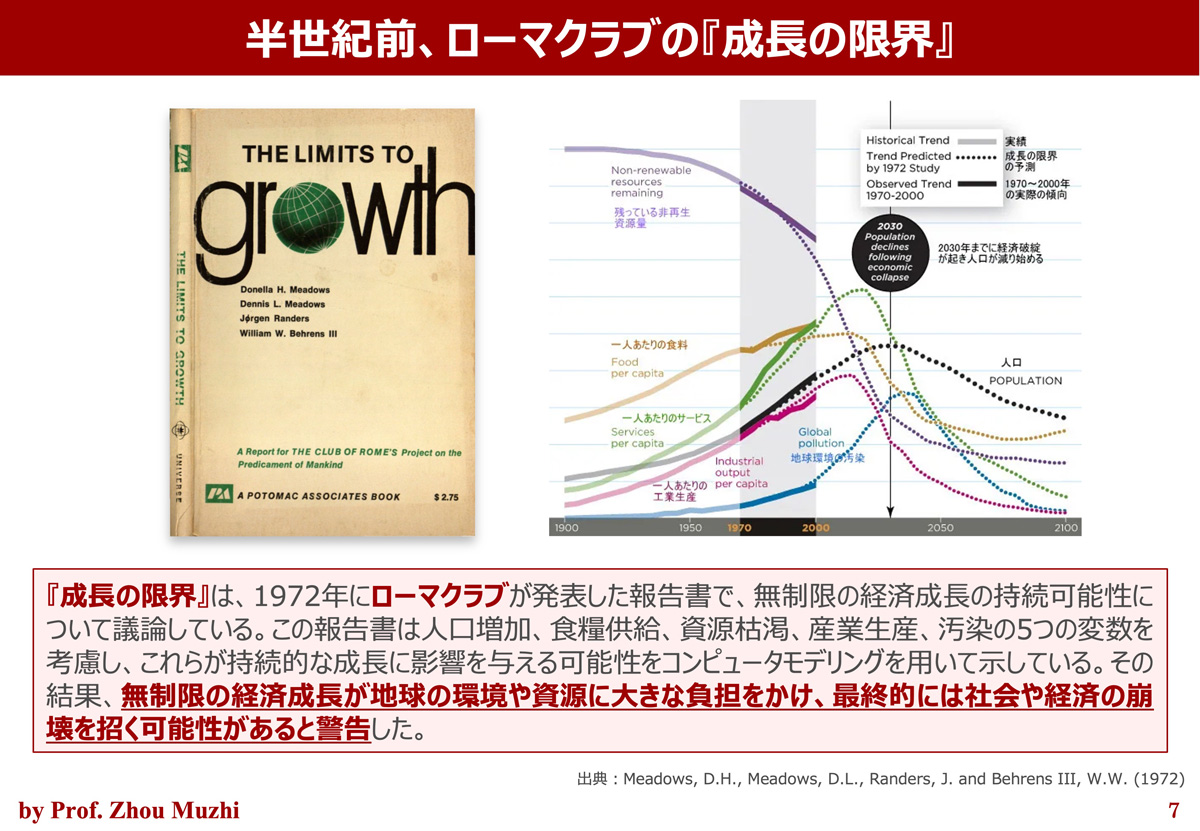

こくベジという話を聞いた時に、私の頭の中で最初に浮かんだのは半世紀前のローマクラブの『成長の限界』というレポートです。これは、増え続ける世界の人口に対して、これ以上増えると大変な食料問題になってくるという警告を発したレポートとして有名です。

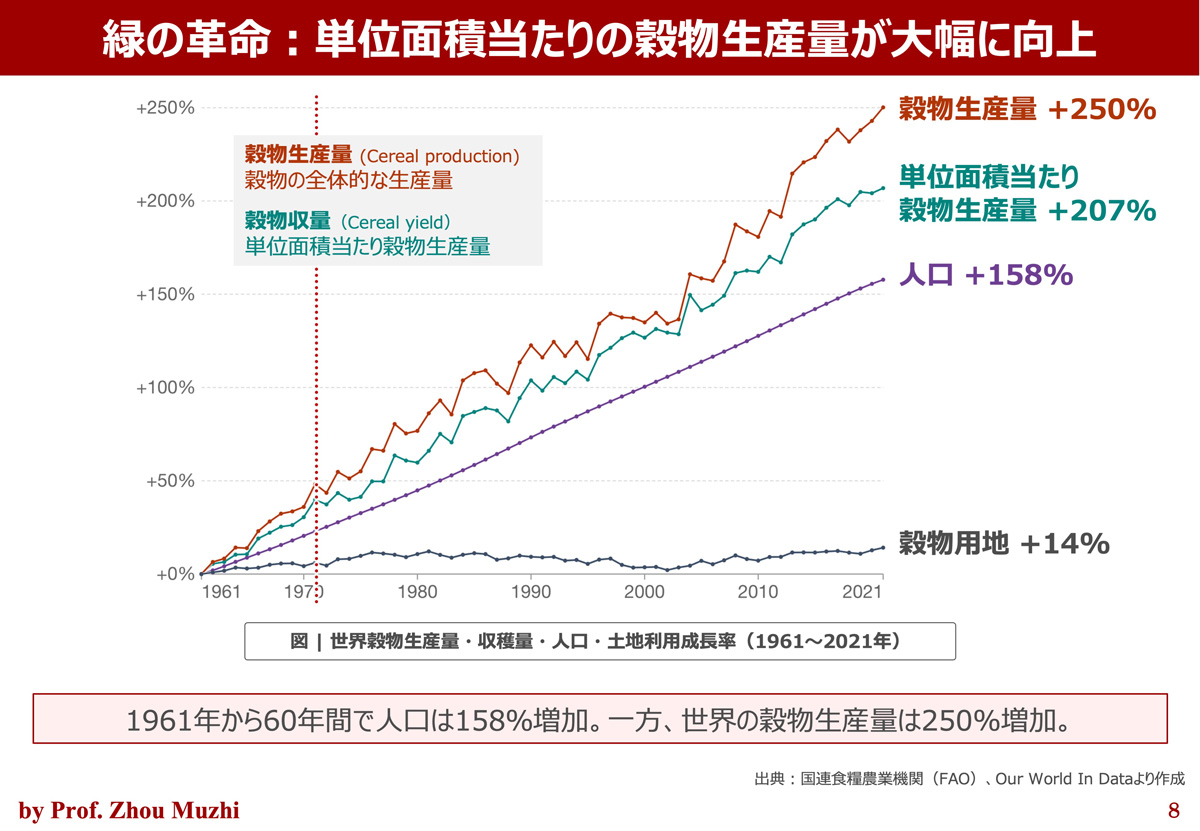

実際どうなったか。これは私が1961年から今日までの穀物の生産量と、人口、穀物の用地のデータを集めて作ったグラフです。ここからわかるように、世界の人口は1961年から2021年までの60年間で+158%になっています。穀物生産はそれを上回って増産してきたので+250%になっています。興味深いのは、穀物用地はそれほど増えていないことです。この60年間、世界の穀物用地は14%しか増えていないのです。

ではなぜ、このように食料事情に恵まれているかというと「緑の革命」のおかげです。化学肥料、農薬、品種改良、灌漑施設、機械化、組織化などが世界的に浸透したことで生産効率が良くなり、増え続ける人類を養えるようになった。しかし、同時に食の安全・安心問題が発生しました。過度に使われる農薬や肥料は大きな問題になっており、この課題をどう克服していくか。こくベジが、われわれの目の見えるところであまり農薬を使わない、化学肥料を使わない都市農業であることが、私は非常にいいアプローチだと思っています。

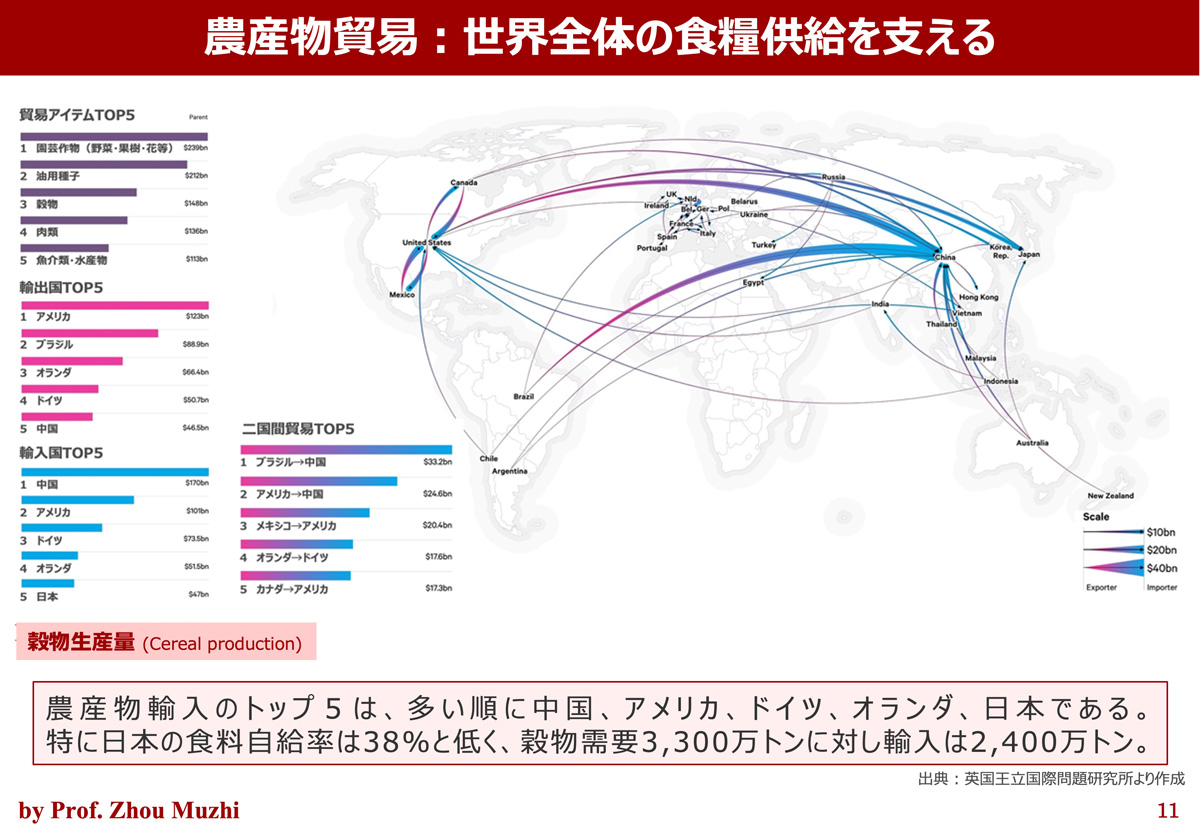

さらに、世界の食料事業を支えるもうひとつのシステムがあります。それは世界の農産物の貿易です。これによって世界の食の供給システムが保障されていますが、世界で最も農産物を輸入している国のトップ5は、多い順に中国、アメリカ、ドイツ、オランダ、日本です。しかし、この5番目の日本の食糧自給率が38%と大変に低いわけです。日本が世界経済にここまで依存しているのは非常に素晴らしい数字として見えるかもしれません。が、いまロシアによるウクライナ侵攻が穀物価格の乱高下をもたらし、久しぶりに食の安全保障問題が世界の話題となっています。その意味からも、日本において、都市農業という身の回りで食の供給システムが努力して作られていることは魅力的だと思っているところです。

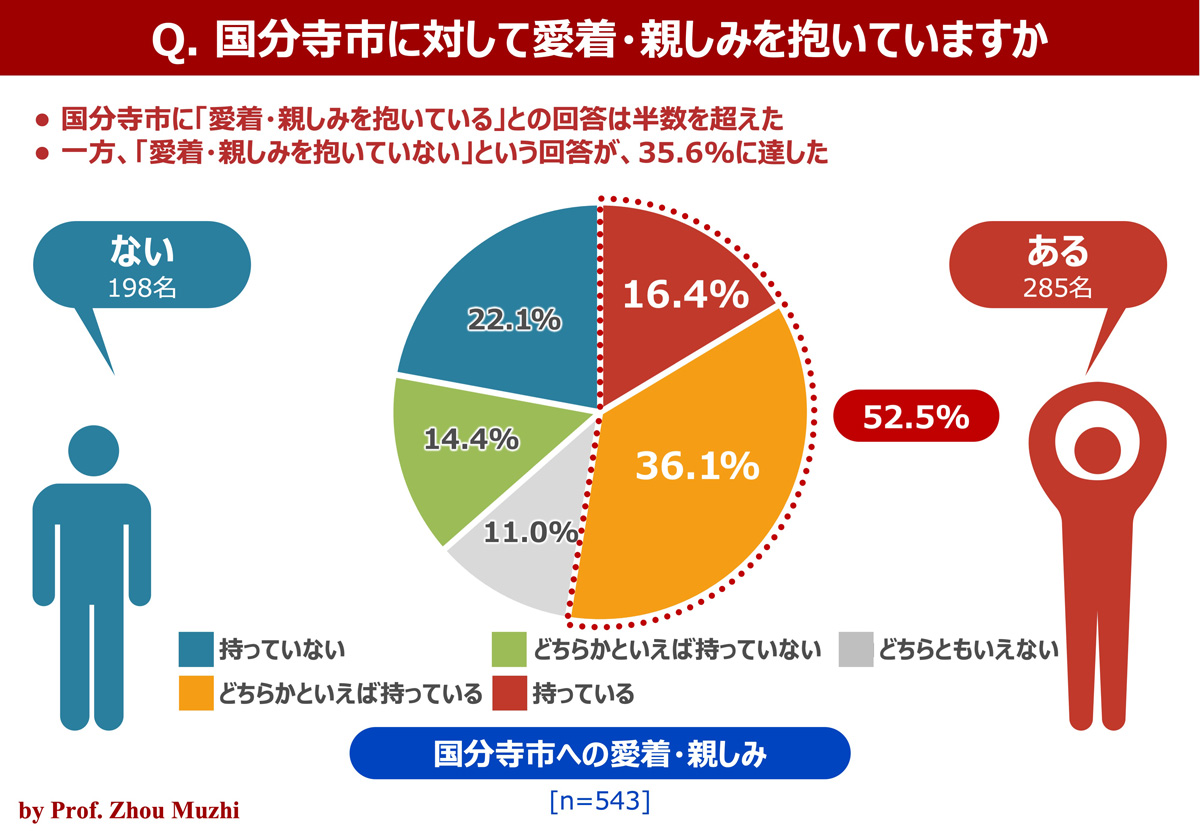

国分寺市の話を続けます。2年前に私ども周ゼミで東経大の学生を対象にアンケート調査をやりました。そのアンケート調査の中で、国分寺に関してもいくつかの話がありまして、ひとつは「国分寺市に愛着を抱いていますか?」という問いに、「ある」とはっきり答えている学生は16.4%しかいなかった。「ない」はそれを上回る22.1%。これ自体、われわれにとって非常にショッキングなことで、若い人たちにどう国分寺の魅力を伝えていくかが大きな課題ではないか、という問題提起になりました。若い人たちにどういった仕掛けが必要か、で言えば、こくベジは非常に魅力的であり、大いに期待しています。

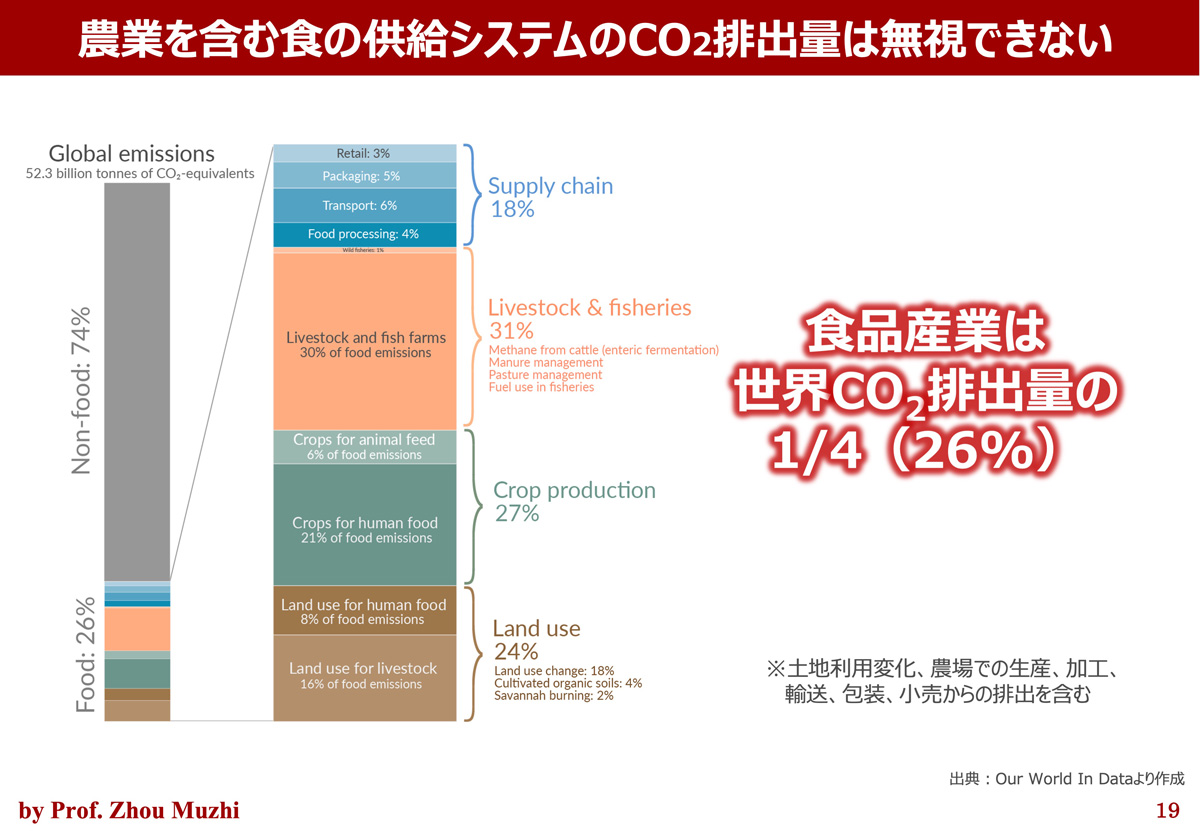

最後にこくベジとGXとの関係をまとめます。世界のCO2の排出量の1/4以上は食の供給システムから発生しています。皆さん普通はあまりそういう認識がないのですが、実際1/4以上は食の供給システムから排出されています。こくベジGXプロジェクトが素晴らしいと思うところは、野菜の栽培だけでなく、栽培から食卓、レストラン、そして廃棄物まで全部カバーしようとするプロジェクトの構想、コンセプトです。これが成功できれば、世界に対し一つの先進事例として提供できるのではないかと思っています。

こくベジの可能性は、CO2の削減はもとより、GXを盾にして新たな成長やイノベーション、社会的なイノベーションを含め、緑の革命がもたらした課題をも乗り越えられるのではないか。さらに食の安全保障にも貢献できる。そういう意味で、この地産地消型の都市農業のGXがまさしく国分寺をさらに魅力的にする大きなパンチになる可能性があると信じています。