朝日地球環境フォーラム 「中国とインドの水の安全保障─水を守る暮らし」

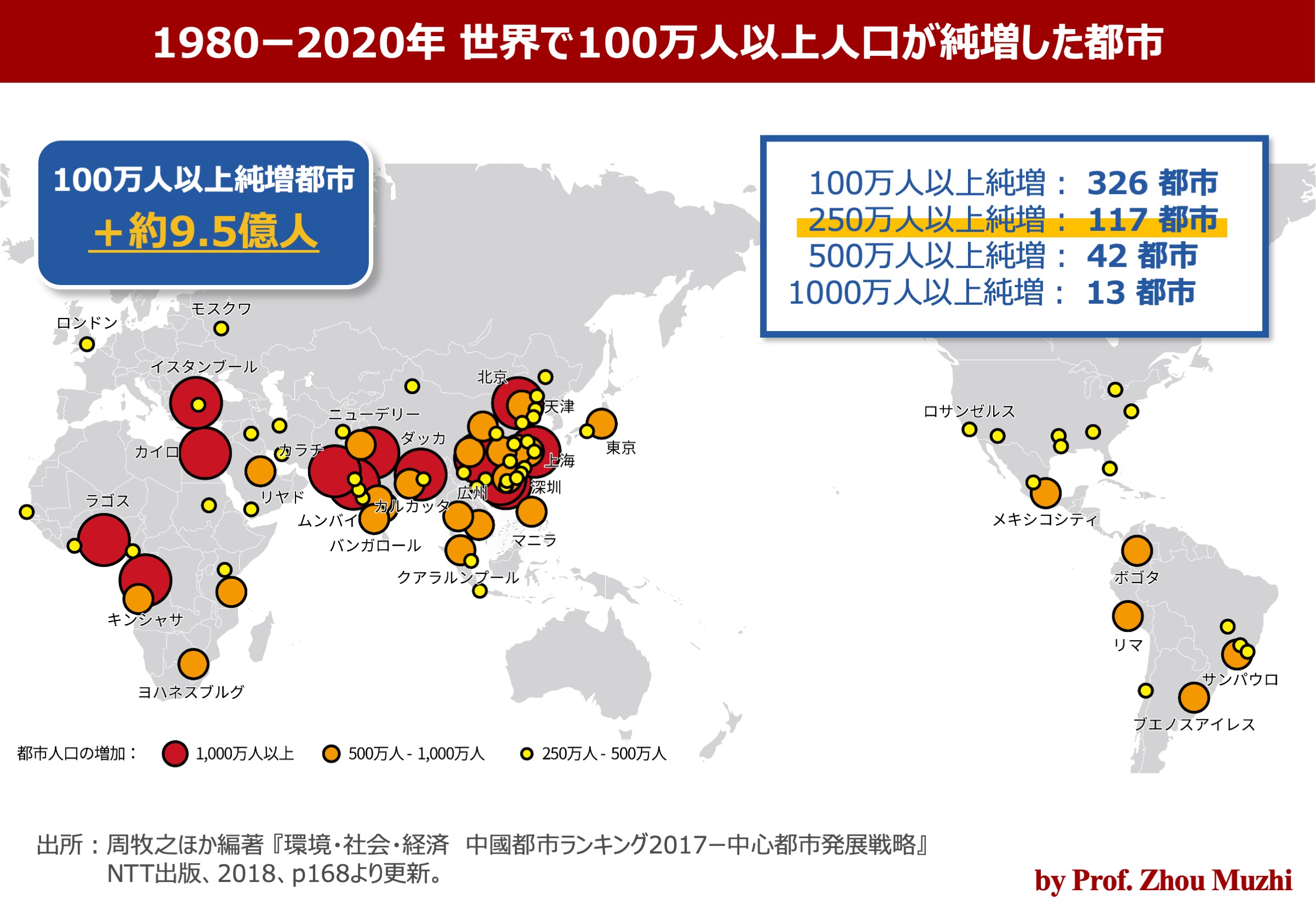

3月22日は、「世界水の日」である。21世紀は「水の世紀」といわれて久しい。とくに中国とインドに目を向けると、人口の急増と急速な都市化などの影響によって、水の不足や汚染、地下水の過剰取水など様々な水問題が深刻化している。「世界水の日」に因んで、「朝日地球環境フォーラム2010」での水の安全保障に関する議論を振り返る。黒田東彦アジア開発銀行総裁、周牧之東京経済大学教授、三日月大造国土交通副大臣、チャンドラシェカール・ダスグプタ元インド駐中国大使が、梶原みずほ朝日新聞社記者の司会で議論した。12年後の今、この議論を顧みると、水の安全保障の重要性が改めて感じ取れる。

日時: 2010年9月14日(火)パネリスト: 黒田東彦 アジア開発銀行総裁 周牧之 東京経済大学教授 チャンドラシェカール・ダスグプタ 気候変動に関する首相諮問機関委員 インド元駐中国大使

梶原: 今日は皆様、分科会「中国とインドの水の安全保障」にお越し戴きましてありがとうございます。たくさんの方に来て戴きまして水問題の関心の高さというものを改めて認識しています。前原国交大臣は閣議に重なりましたので、三日月大造副大臣に来て戴きました。ありがとうございます。

水資源や食糧不足への危機感から、各国が他国の森林ですとか、農地を買い求めるという、そういった動きが今加速しています。実際に取引するのは民間企業ですが、その背景に国家の存在が見え隠れするということで、国策として国家が前面に出て水資源を奪い合うようなことも起きています。21世紀は水の世紀とよく言われますが、こうした土地争奪を含め政治ですとか、経済、そして地理や歴史、そして食糧問題、エネルギー問題、気候変動などさまざまな要因がからんできます。今日は特にアジア地域に注目したいと思います。とりわけヒマラヤ地域にスポットを当てます。ヒマラヤ地域はガンジス川やインダス川、そして長江の源流となっていますが、この流域で約7~8億人の人々が生活しています。そして、そこに経済成長著しい中国とインドという大国が隣接しているわけです。2025年のアジアの水需要は世界の6割と言われています。ここに水需要があって、そこにビジネスチャンスがあり、各国が熱い視線を注いでいるわけですが、今日は4人のパネリストの方々、それぞれご専門の方々にお越しいただきました。

まず最初に10分ずつパネリストの方々にスピーチをしていただき、その後にディスカッションに入りたいと思います。まず始めにアジア開発銀行(ADB)の黒田総裁にお願いしたいと思いますが、黒田さんは日本の財務省の国際局長や財務官を経て2005年からアジア開発銀行の総裁をされています。では黒田さん、よろしくお願いします。

黒田 東彦 黒田: ご紹介ありがとうございます。水問題はアジア開発銀行が精力的に取り組んでいる課題でありまして、私個人も深い関心を持っています。アジア地域における水問題の現状とADB(アジア開発銀行)の取り組みについてお話したいと思います。

アジア地域は水の危機に瀕しております。水問題、特に水不足は中国、インド、パキスタン、ベトナム、カンボジア、バングラディシュ、ネパール、ウズベキスタンなど多くの国々で深刻になってきており、食糧の安全保障やエネルギー資源、生態系、そして人々の健康や日々の暮らしにも影響を及ぼしています。気候変動は、すでに現在アジア各国における洪水などの自然現象にも表れているように、水危機の事態をさらに悪化させるとみられています。こうした問題の影響を最も強く受けるのは、残念ながら貧困層の人々だと見込まれています。水不足は今後ますます深刻になると見られており、アジア地域全体では2030年までに水の需要が供給を40%も上回ると予想されています。水不足に対しては、より効率的に水を利用することと、供給量を増やすことの双方からのアプローチが必要です。また、将来的な水不足に備えるには、これらの取り組みと合わせて、排水の管理や汚染された河川や湖沼の浄化など健全な水循環を再生させることに資金を投じてゆく必要があります。

アジア地域にとって水危機はどういう意味を持つのでしょうか。アジア地域では貧困削減が驚異的な速さで進んだのと時を同じくして水不足が深刻化してきました。経済発展の代償を水が負っているというわけです。食糧、水、エネルギーの連鎖は極めて重要な問題です。アジア地域の経済発展、特に過去10年間の発展は人々の食生活を大きく変えました。この食生活の変化に応じた食物の生産には、より多くの水が必要になりますが、一方で水の利用効率はいっこうに改善されないため、水不足にさらに拍車がかかっています。また、工業用水及び生活用水のための取水、浄化、排水には大量のエネルギーが必要となります。この食糧と水、エネルギーの連鎖に加え、世界的な農産物価格の高止まりを踏まえると、アジア地域全体に持続可能な公平な水の安全保障を実現するには、関係者の総合的な意志決定が極めて重要になると思います。

ここで少し水のガバナンスについて考えてみたいと思います。水資源が効率よく管理されていなければ、それはガバナンスの失敗であるという風に思います。水の経済的価値、そして食糧、エネルギー、水の相互関係を充分認識できていないという問題だと思います。例えば上下水道のサービスですが、水が経済的な価値のあるものとしてとらえるビジネスとして扱われる日が来ると大きな前進が期待できると思います。水の利用を水道料金に反映させたことで水利用の効率化に成功させた例が幾つもあります。例えばカンボジアのプノンペンでは水道公社が水のロスを72%から6%未満に減らすと同時に、品質の高い水道水を供給して収益をあげています。1997年に民営化されたマニラウォーターも水のロスを60%超から15%未満に減少させることに成功しています。先頃開催されたシンガポールウォーターウィークでは抜本的なガバナンスの立て直しということが多くの参加者に指摘されました。私も全く同感であり、ADBも水のガバナンスに対する支援を推進してゆきたいと考えています。

水の需給ギャップを解消するのにどのくらい費用がかかるかという質問がありますが、これは各国の状況とか必要な対策によって大きく変わってくると考えます。例えばインドは今後20年間にわたって毎年60億ドル前後の投資が必要と推計されています。一方、中国では25%の需給ギャップに対して同じく今後20年間にわたり毎年220億ドルが必要という風に言われています。これらは最低限の必要な費用でして、場合によってははるかに多くのコストがかかる可能性もあります。ここではっきり言えることは、これほどの投資規模は政府だけでは対応できないことです。民間企業の資金調達能力や経営管理能力、高度な専門技術を活用することが不可欠だということです。水危機に対処するため、水事業の国際的な高まりを受けて、ADBはウォーター・ファイナンシング・プログラムにもとづいて、農村地域や都市部、河川領域のすべての人々に水の安全保障の実現を働きかけるという取り組みを進めてきました。2006年から09年までの4年間にADBで承認された水関連プログラムの総額は93億ドルに達し、約1億5500万人がそのメリットを受けると見込んでいます。今後も都市部の上水道の効率化、灌漑農業の生産性向上、排水管理と再利用、気候変動への適応策、水資源へのガバナンス向上などによって支援を続けてゆく予定です。

こうした水関連事業を支援するため、ADBと大和証券は今年4月に6億3800万ドル相当のウォーターボンドを初めて発行しました。こうした支援を通じてADBはアジア途上国の安定的発展に寄与するつもりです。ADBはまた、関係国や関係機関のパートナーシップを構築して域内の経済協力や統合の推進にも取り組んでいます。一例として、ADBはインドシナ半島を流れるメコン川流域の下流にある国々が洪水、干ばつへの対応、あるいは流域開発を調整するメコン川委員会を支援しています。これは水資源をメコン川流域でよりよく共有するということで、今後もADBとして支援を続けたいという風に思っています。

気候変動がこれまで以上に水問題の行方を不透明にしているわけです。これに対応するには、より効率的に水を配分し、使用する。そして、より多くの水の再利用を促進するしかありません。そのためにはアジア地域は水の無駄遣いを減らすとともに健全な水循環を再生させることに資金を投じる必要があります。例えばインドの水の需給ギャップを埋めるのに最低限必要なコストの約80%は農業関連と推定されています。したがって農業用水の効率化はその国の水の安全保障を大幅に向上させるわけです。また、エネルギー部門も使用水量を抑制するためには、さらに効率を高める必要があります。水の再利用によって水需要のさらなる増加を抑制できるように主に民間部門の力を借りて、排水管理への投資を大幅に増やす必要があります。中国では家庭排水の38%しか処理されておりませんし、処理基準もばらつきがあって基準が低いこともしばしばです。最も重要なことは水利用の効率化や総合的な水資源管理の必要性を単なる呼びかけに終わらせず、実行に移す必要があるということです。

アジア地域は今後10年間、水の危機に対する思い切った解決策の実施に向けて、迅速かつ機敏に取り組んでいかなければなりません。私たちは我々自ら引き起こした水危機の深刻さを認め、水が代替の効かない限られた資源であることを認識し、有効な解決策を打ち出す必要があります。また、水問題は一国や一機関だけで解決できるものではなく、総合的な水資源管理を進めるためには流域の関係国、関係機関による協力が不可欠です。よりよく利用する方法を会得しなければ、いつか私たちはすべてを失うかも知れません。水を浪費してきた過去を持続可能な未来へ変えなければならないわけです。アジア地域全体が直面している水問題に対し、ADBとしても全力で取り組んで参りたいと考えております。ありがとうございました。

梶原: ありがとうございました。水を効率的に管理できなければガバナンスの失敗であるというお話がありました。非常に印象に残りました。そしてプノンペンを成功例として挙げて頂きました。ウォーターボンドという近年の資金需要の高まりを受けた新しいアクションについて紹介していただきました。ありがとうございます。

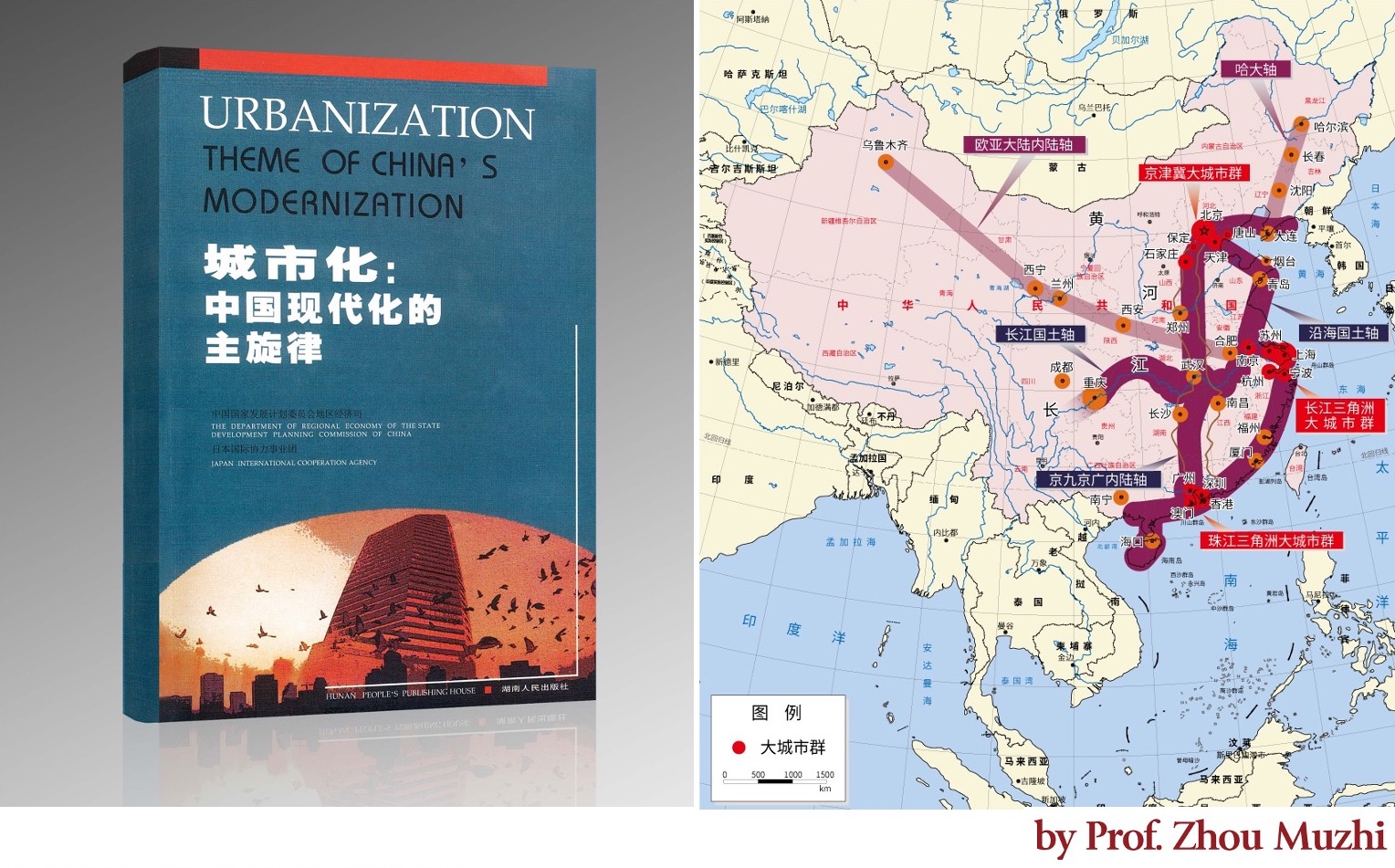

次は東京経済大学教授の周先生にお願いしたいと思います。周先生は中国国家発展改革委員会の国土開発与地区経済研究所の高級顧問の肩書きもお持ちでして、この中国国家発展改革委員会は中国政府のマクロ経済の運営を仕切っている役所ですが、そこのシンクタンクの一員としてさまざまな政府への提言もされています。それでは周先生、お願いします。

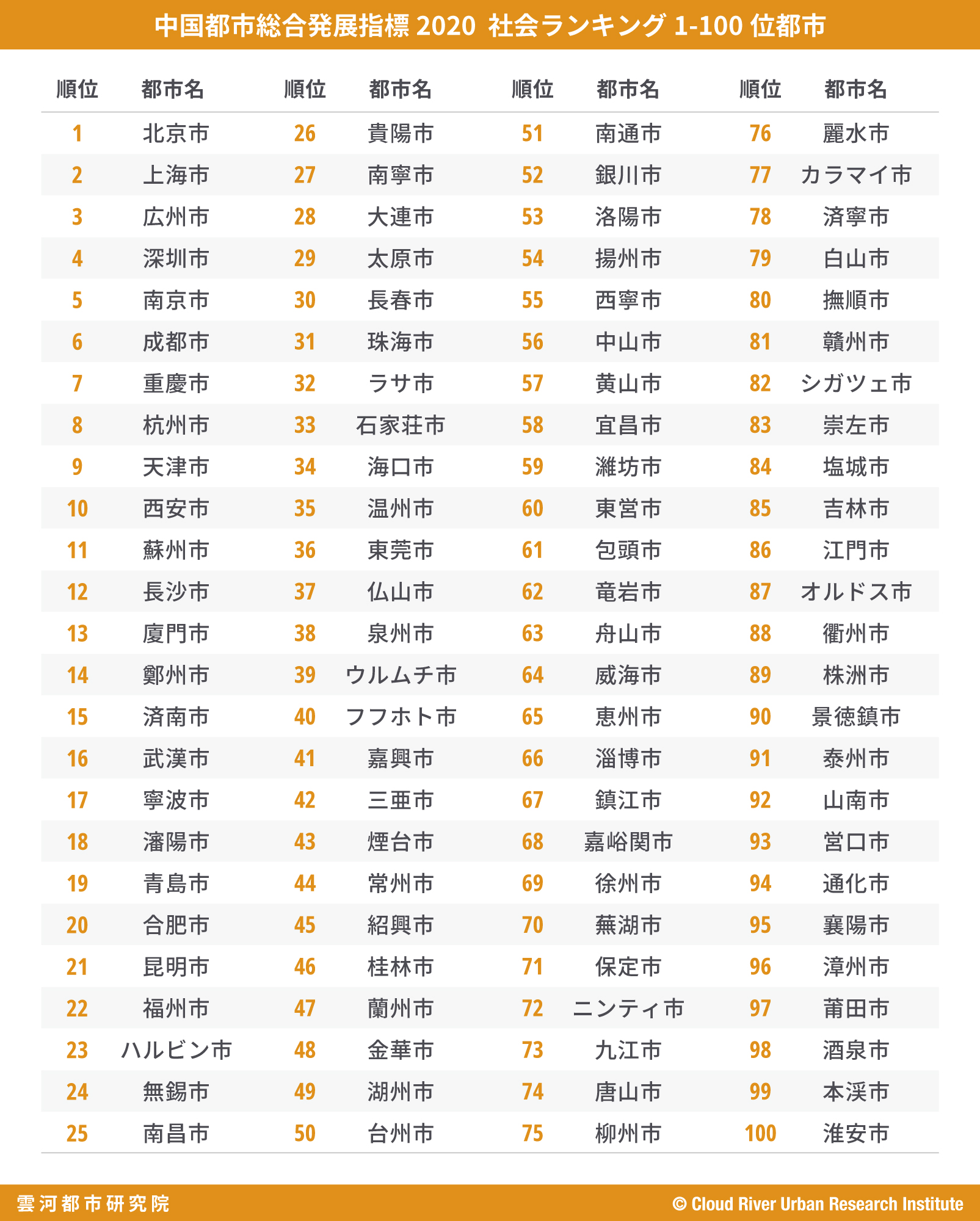

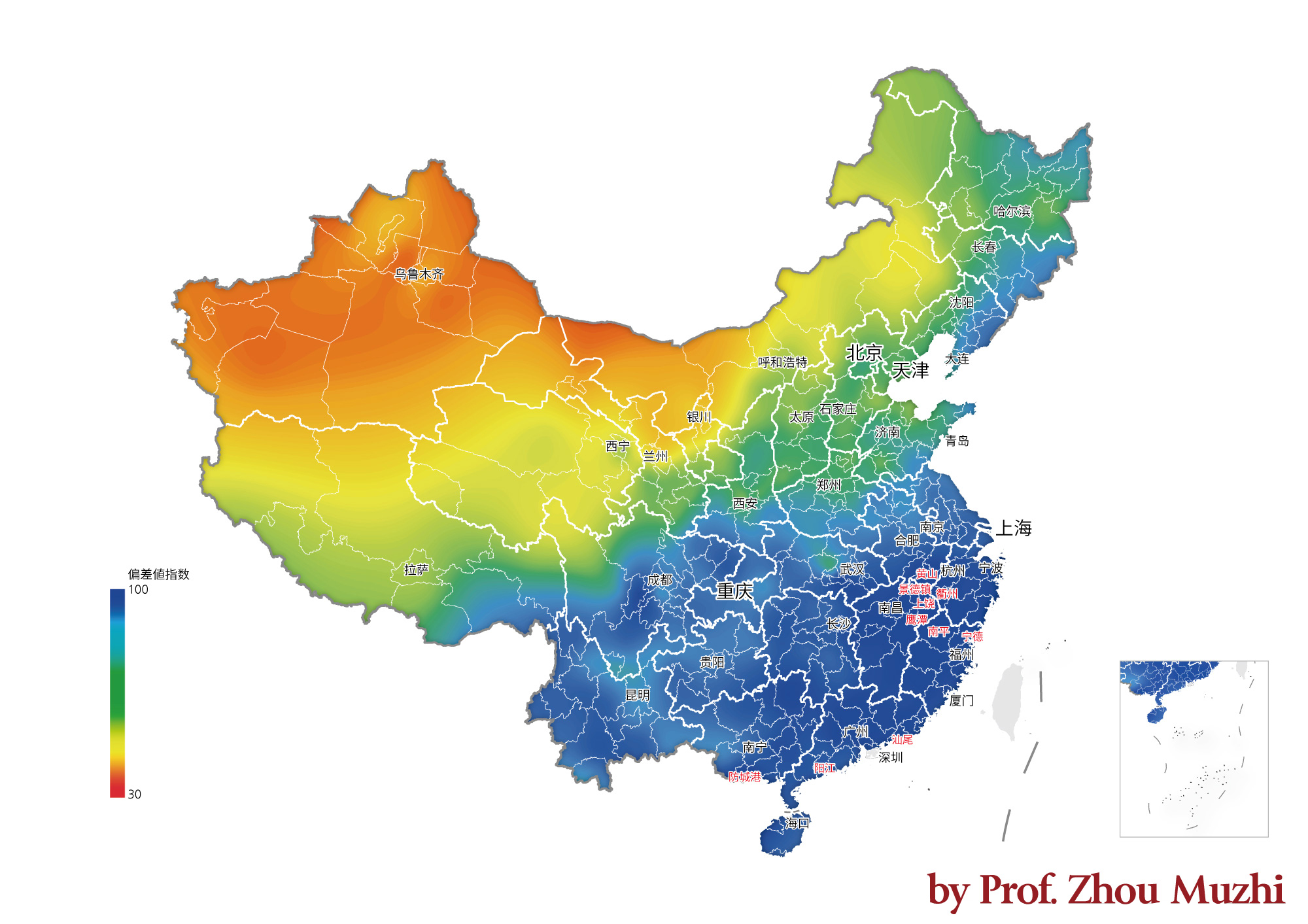

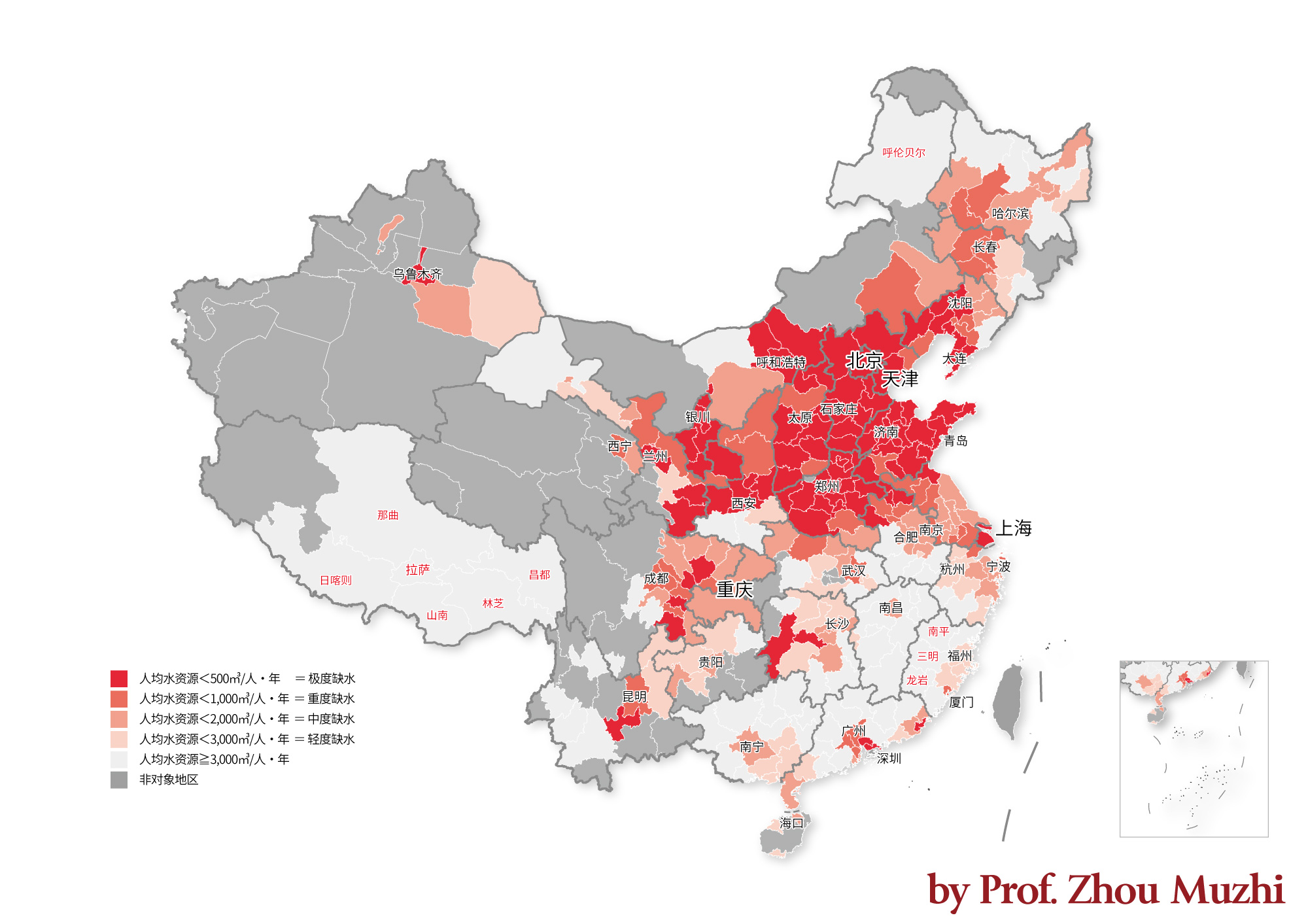

周 牧之 周: ご存じのように中国は世界で最も水資源に乏しい国の一つです。一人あたりの年間の水資源量は世界で124番目と最下位のグループに属しています。水資源の乏しさだけではなく、中国でさらに大変なのは水資源の分布が非常に偏っていることです。降雨量は東南地域に非常に偏っています。西北部などの大半の地域は水に非常に恵まれず、大変乾燥している地域です。降雨量のアンバランスは毎年干ばつと水害の双方をもたらしています。2009年は例年と比べて水害が少なかったのですが、それにしても全国で干ばつと水害を受けた人々は中国人口の1割を超えています。

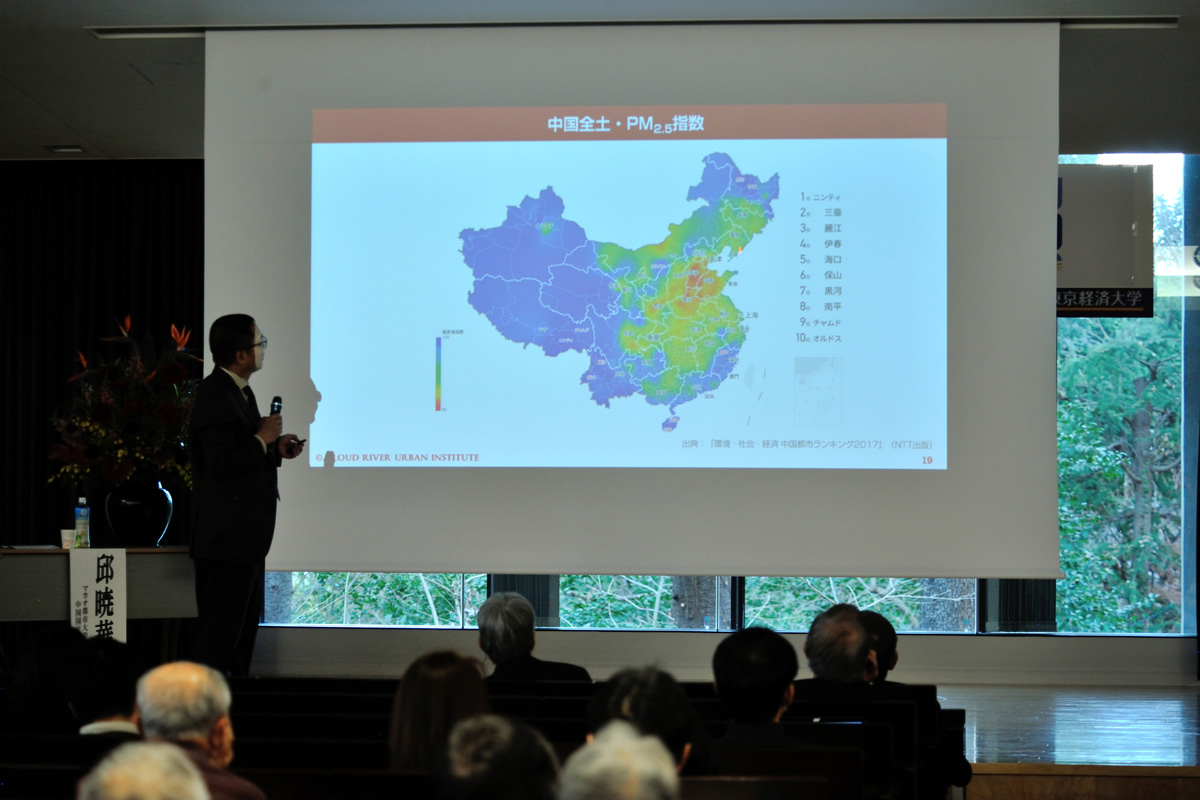

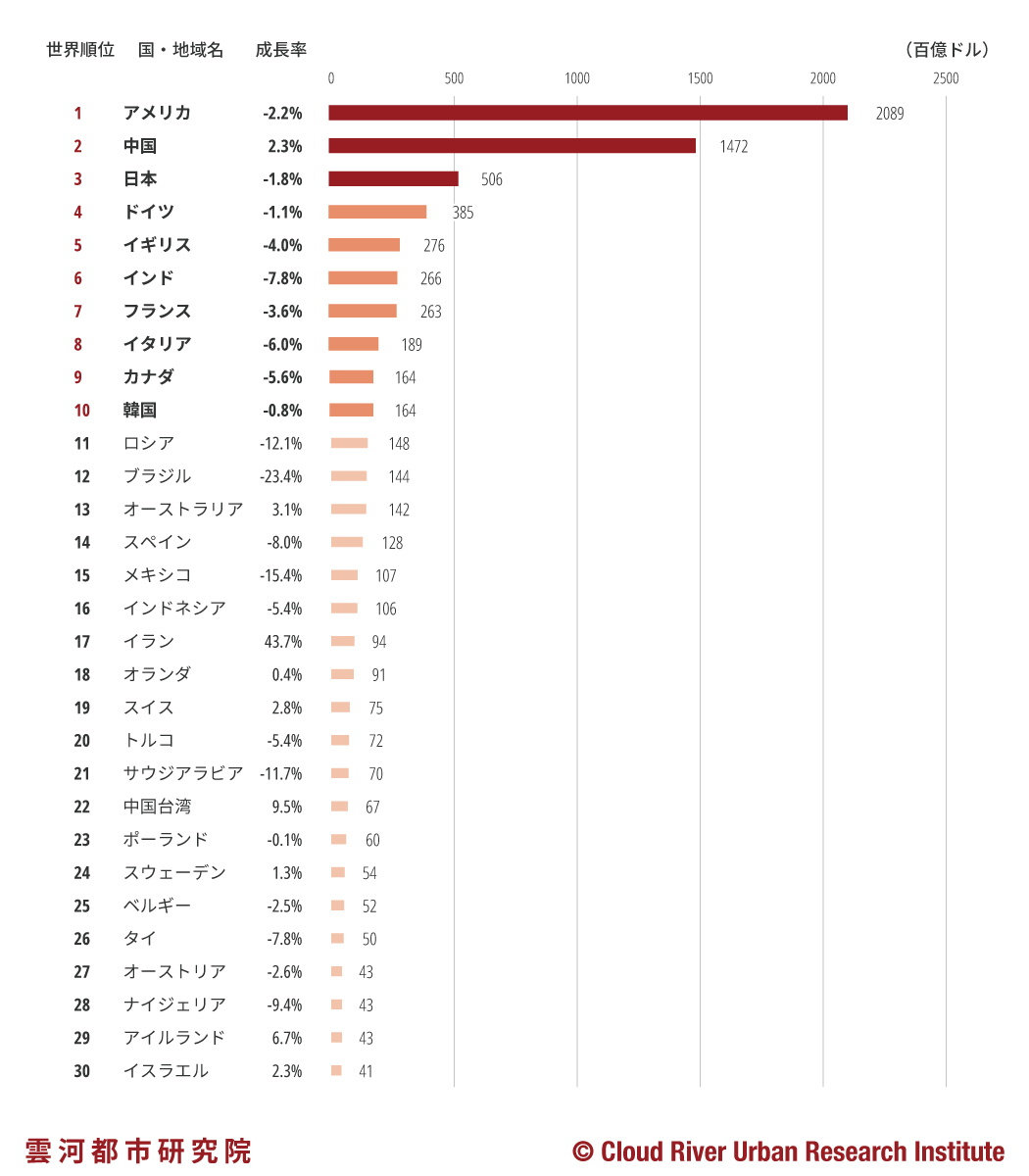

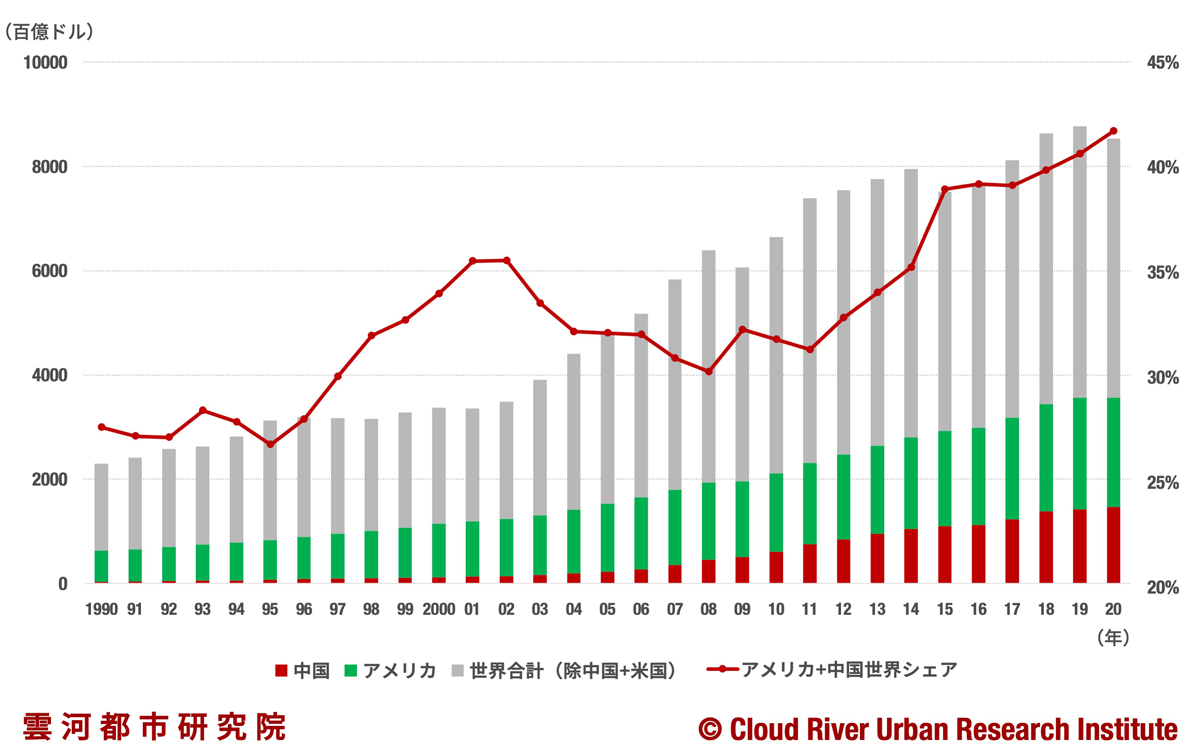

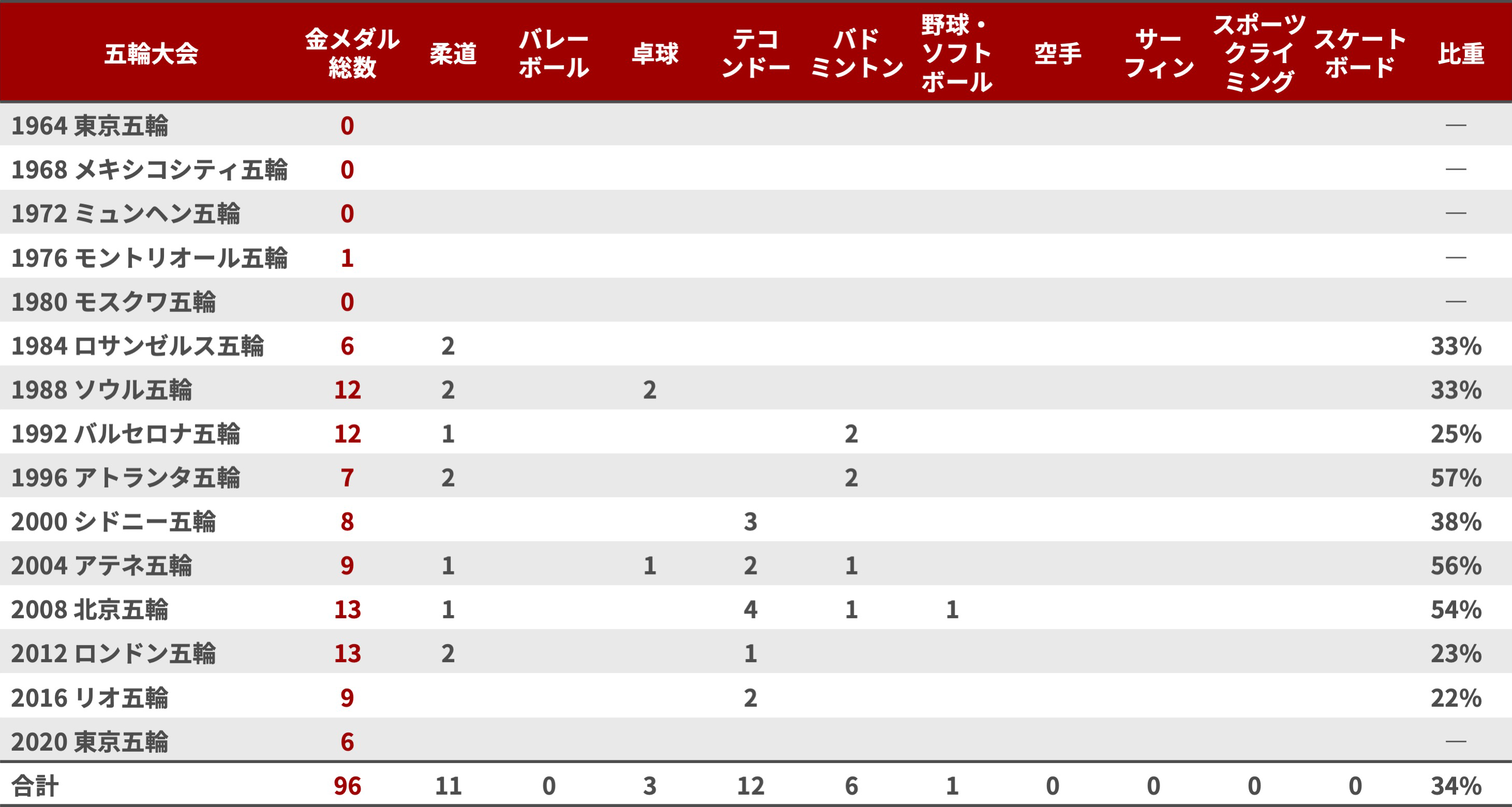

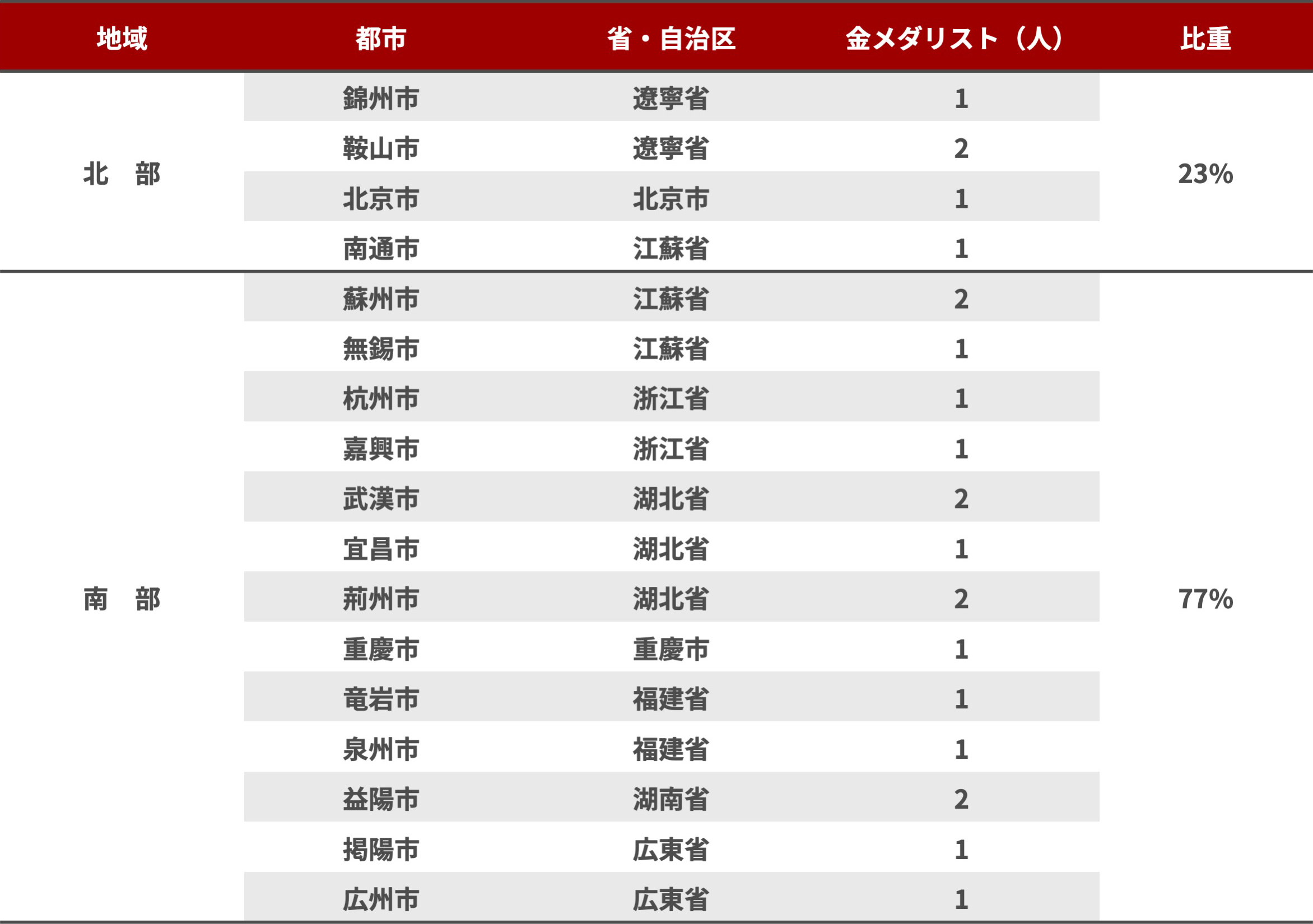

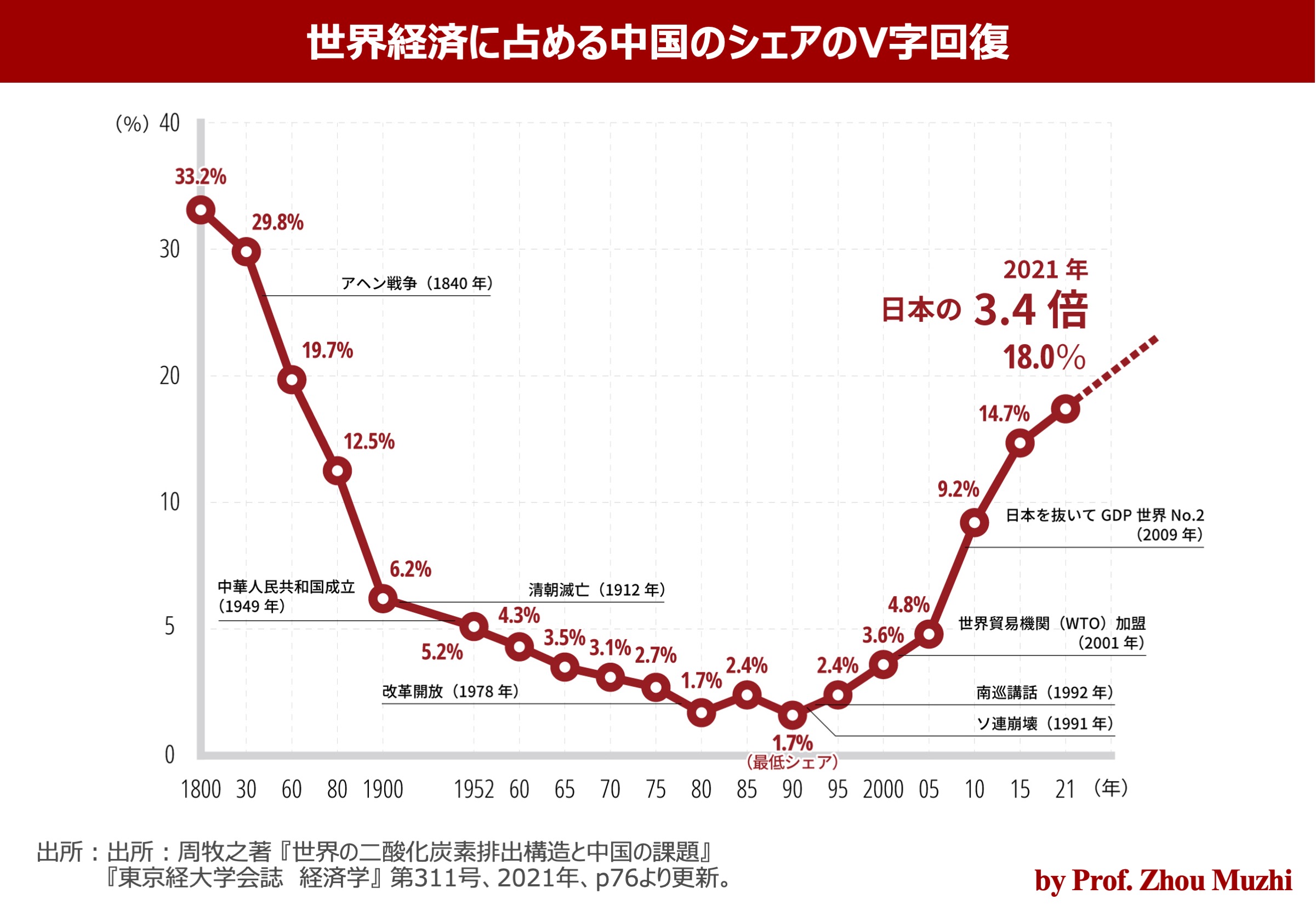

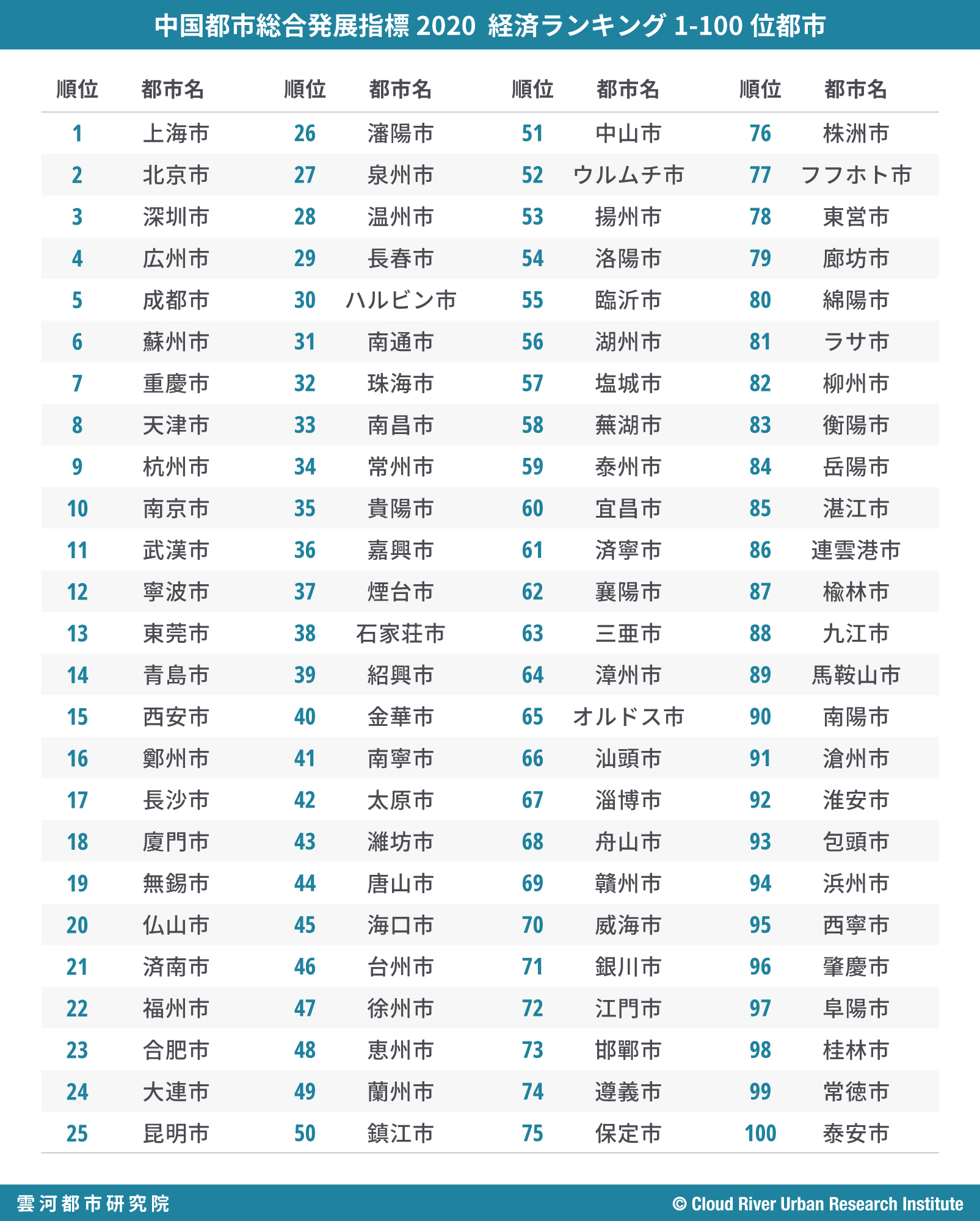

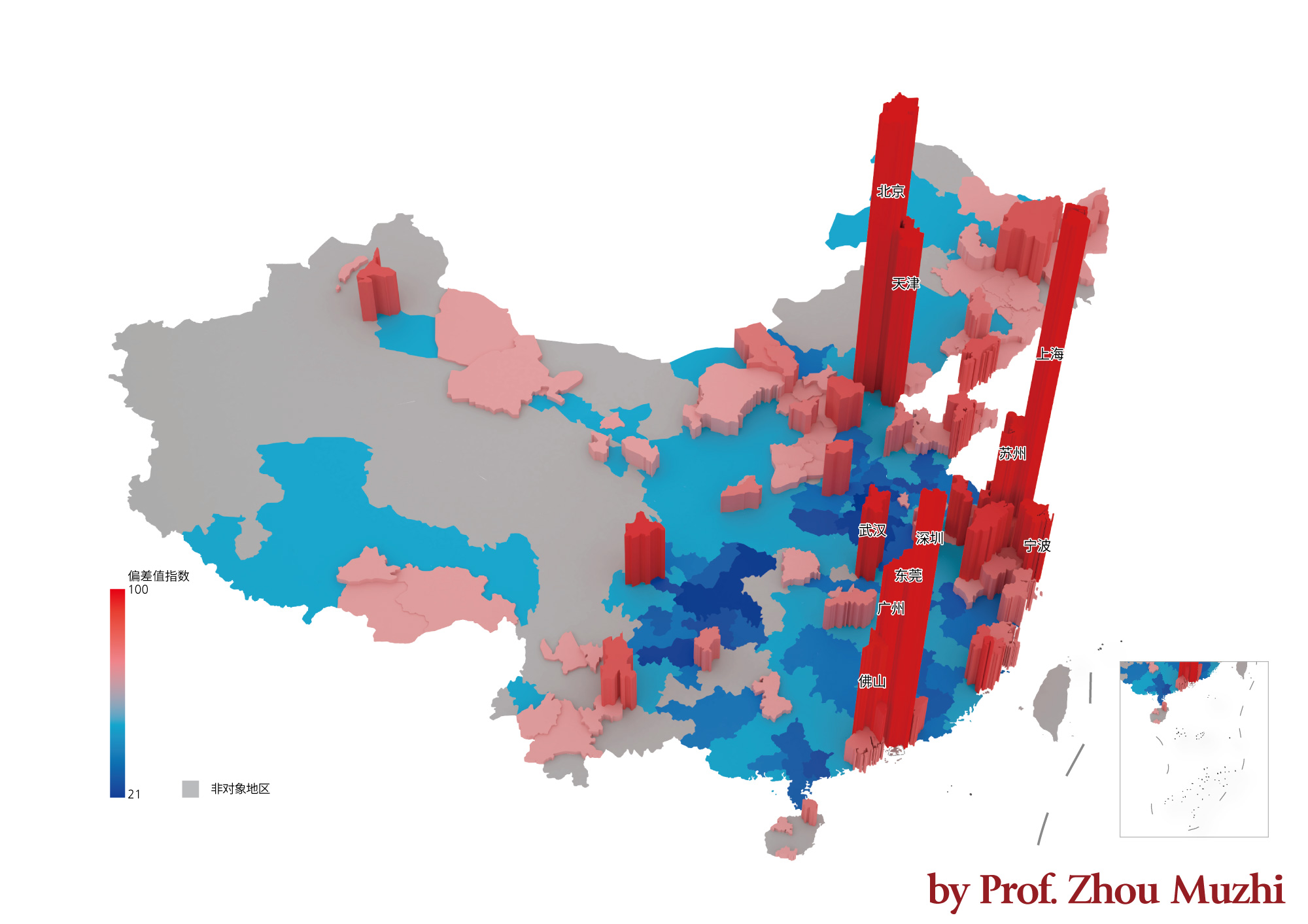

中国各都市における降雨量分析図 周: さらに急速な都市化と工業化が事態を深刻化させています。ご存じのように改革開放の約30年間、中国の平均成長率は10%近い。中国は世界の経済大国に躍り出て、今年は日本を超えて世界第2位の経済大国になった。これについて、私は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を書いたハーバード大のエズラ・ボーゲル教授と対談し、世界の政治経済へのインパクトについて議論しました。ニューズウィークのカバーストーリーに掲載されて大きな反響を呼んだんです。

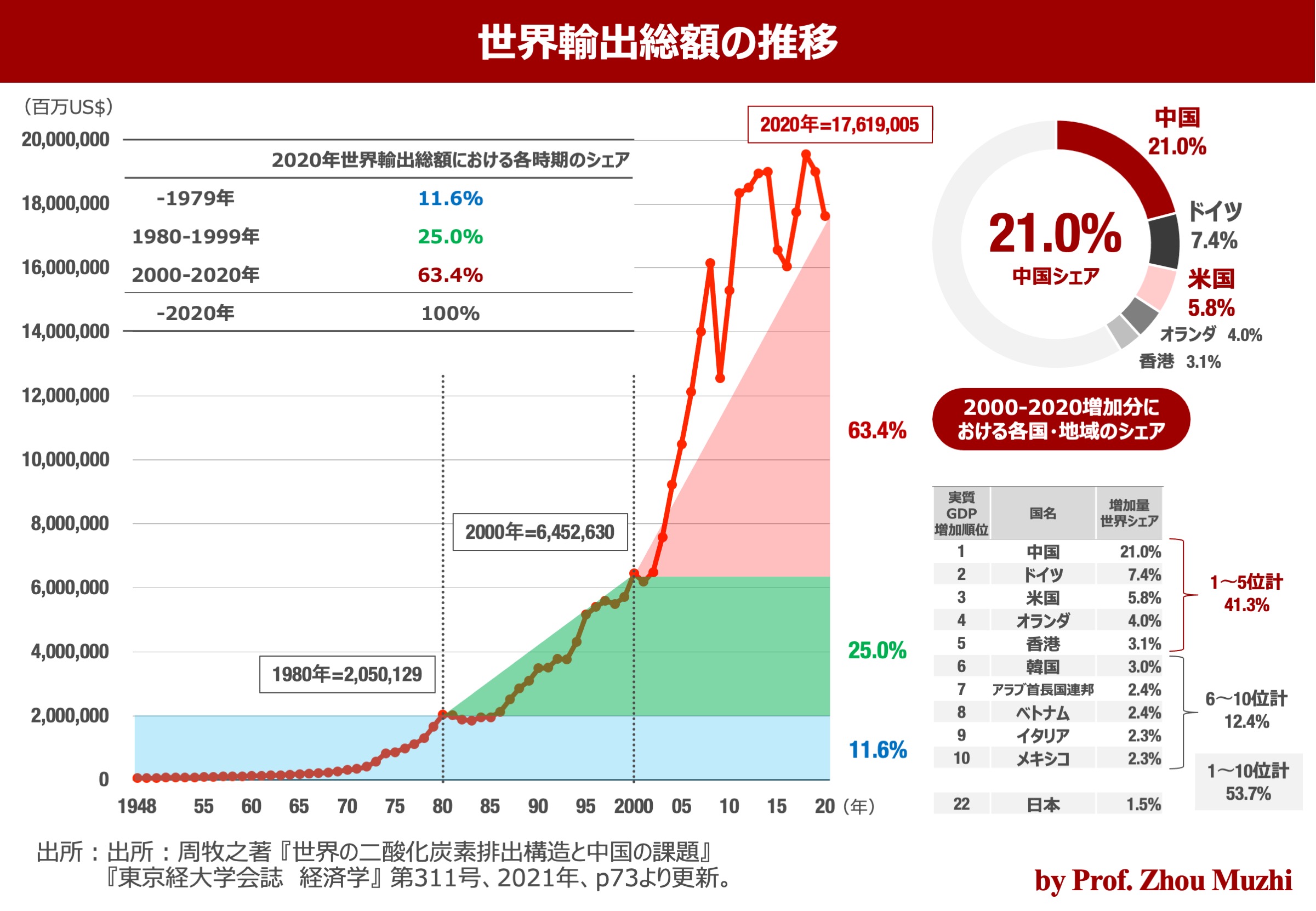

中国は今、世界のパソコンの96%、カラーテレビの42%、携帯電話の51%などを生産し、名実ともに世界の工場となっています。深圳は30年前は小さな村にすぎなかったのですが、いまは人口1000万級の大都市に変貌しました。上海の浦東地区は20年前は草ぼうぼうの荒れ果てたエリアだったのですが、今は世界屈指の金融センターになった。さらに、つい最近まで自転車大国だった中国は一瞬にして自動車大国へと姿を変えました。しかしこうした急速な変化の背後には、水不足が至急な課題として出てきています。都市化率と水を使う量の増加は比例して拡大していく傾向が非常に顕著です。さらに都市化と工業化で水質汚染も著しくなっています。中国の家庭用水はまだ38%しか処理されていないので大変な水質汚染問題が顕在しています。その意味では中国の水問題は極めて深刻です。

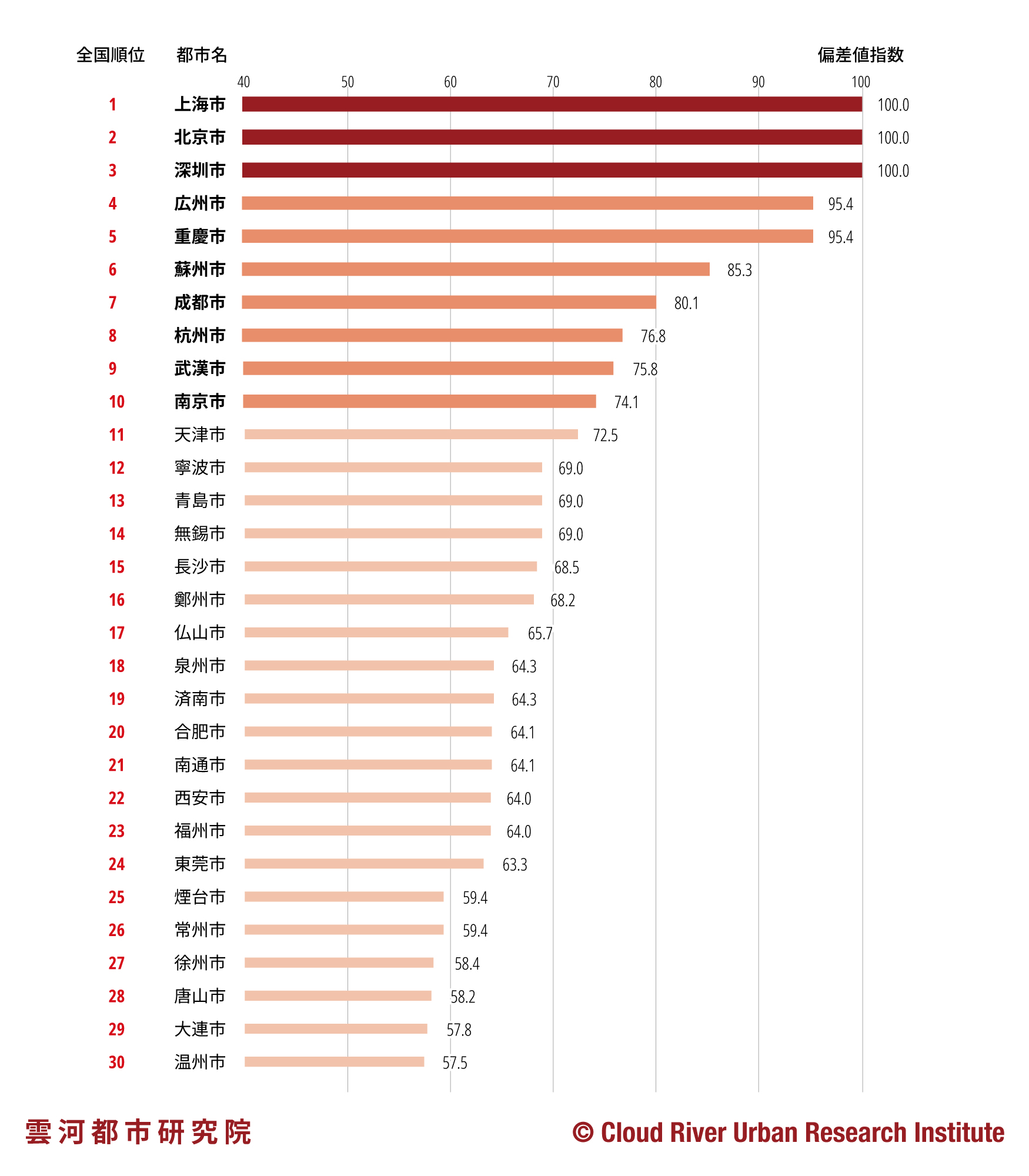

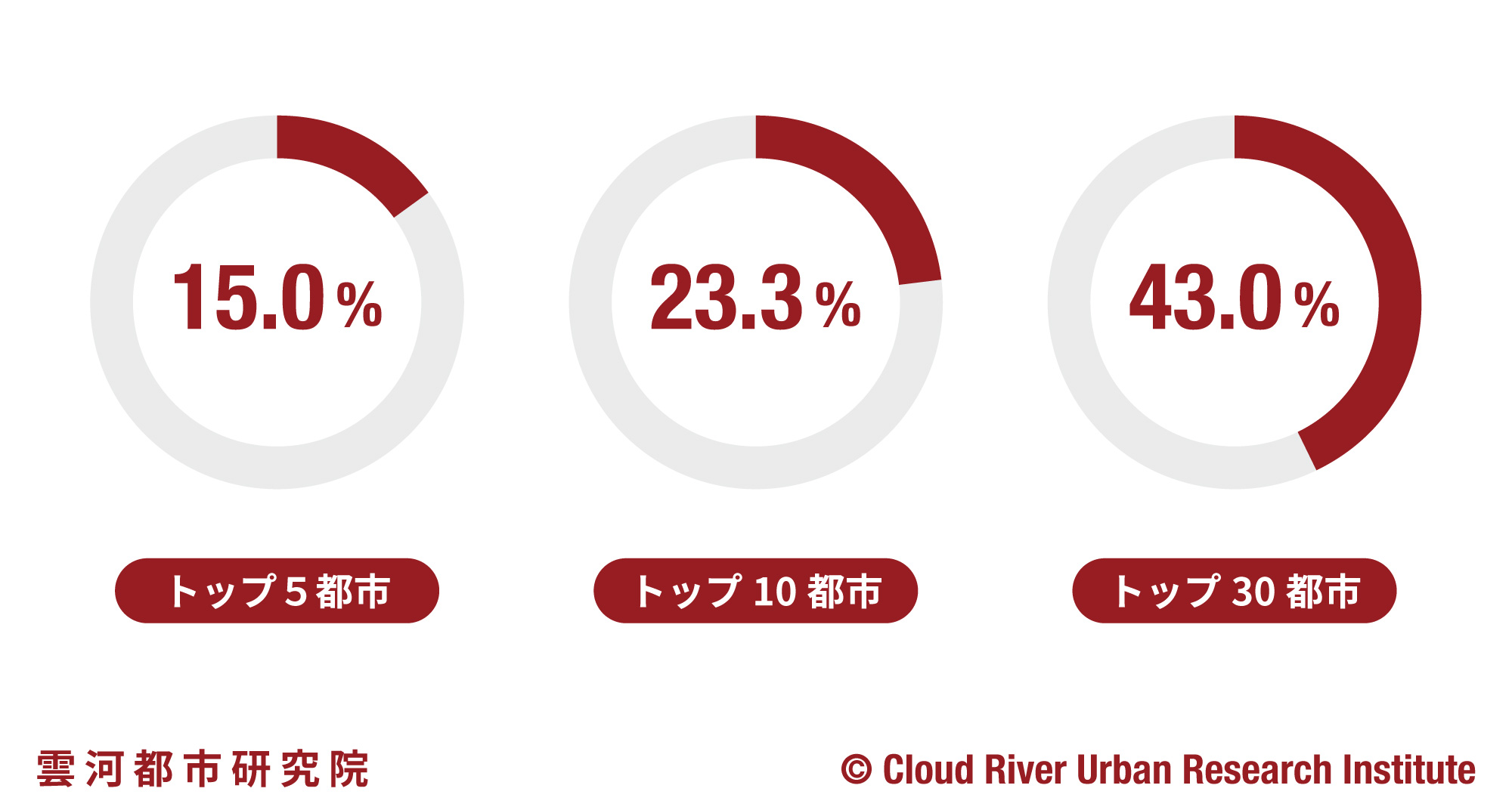

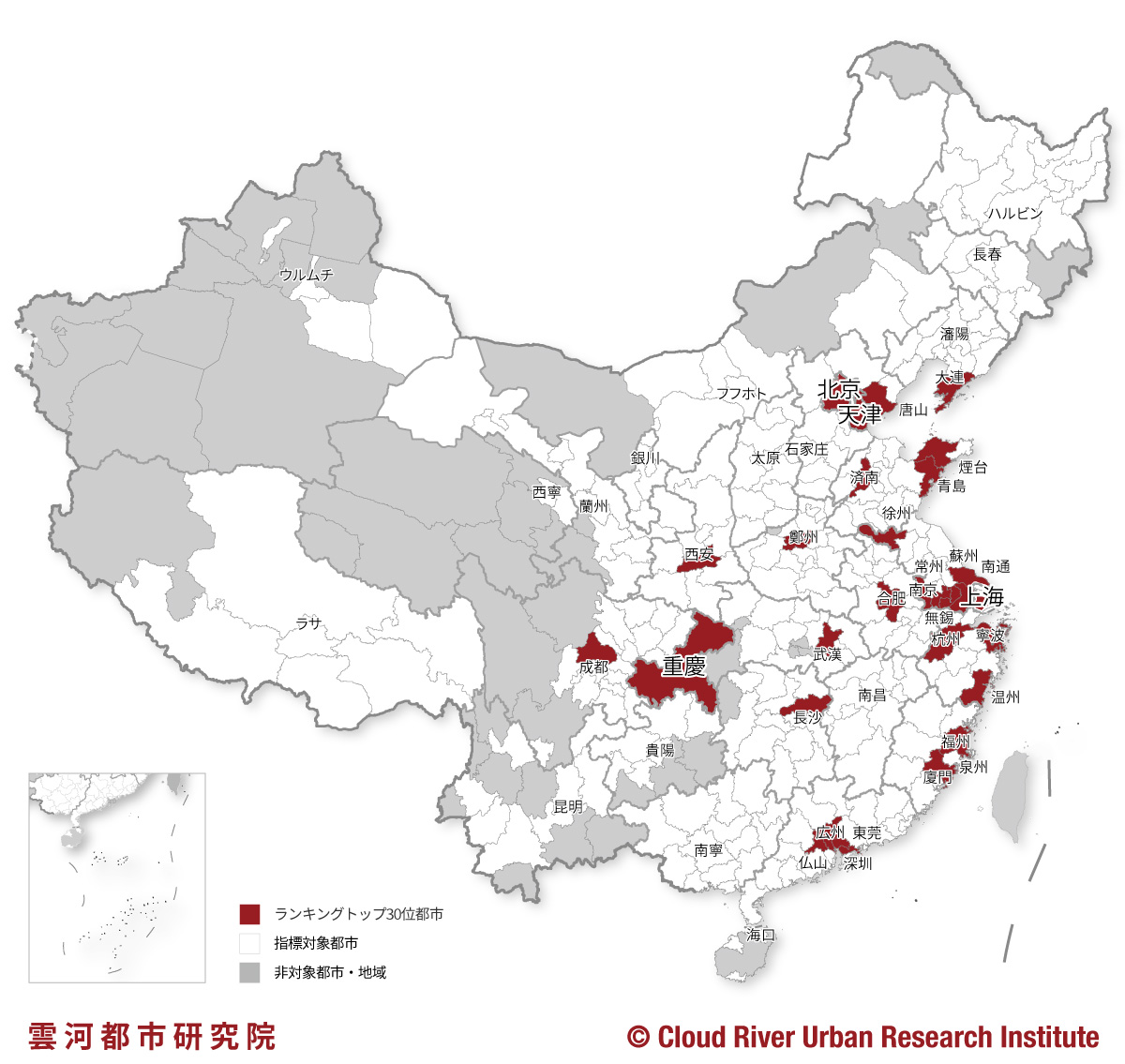

中国の水問題に対処するためには、水のあるところに人口と産業を集中させ、いわば水の分布に従い、もう一度ダイナミックに国の形を作り直す必要がある。十数年前に中国政府の要請でJICA(日本の国際協力機構)のスキームを使って中国の都市化政策について日中共同の大型調査をしました。私はこの調査の責任者でした。この調査で私は中国の国土のあり方として水のある所に産業と人口を集中すべきだと痛感し、メガロポリス構想を打ち出しました。具体的には中国で最も水資源が豊富な上海を中心とする長江デルタ地域と、香港と広州、深圳を中心とする珠江デルタ地域にメガロポリスを形成し、億単位の人々を集中集約し、中国の経済エンジンとすることです。この2つのデルタ地域は水が豊富ですし、海に面して大規模な輸出輸入を行いやすく、工業化に非常に適しています。大規模な食料の輸入も非常に実施しやすい。水の偏在は中国だけでなく世界的にも同様です。将来、中国が必ず行うだろう大規模な食料の輸入は、いわば間接的な水輸入です。この二つのメガロポリスではこうした輸入がやり易い。

『ニューズウィーク』カバーストーリー「ジャパン・アズ・ナンバーワン」 周: 中国政府はそれまでの大都市の抑制政策を改めて、このメガロポリス構想をただちに受け入れました。特に第11次5カ年計画でメガロポリス戦略を政策的に大々的に打ち出した。この政策転換があったからこそ、今日のメガロポリス、大都市の大発展があると言っても過言ではありません。メガロポリス構想を説明しますと、結果的に長江デルタ地域と珠江デルタ地域に、北京、天津、河北省を加えて3大メガロポリス政策として打ち出されています。しかし、北京・天津エリアは政治的な重要性は非常に高いのですが、水資源には非常に乏しく、人口と産業の集約によって水問題がさらに逼迫しています。現在は地下水に過度に依存していまして、地盤沈下などの問題が顕在化していて、このエリアの過度の開発に関して私は非常に危惧しています。これまでの開発による環境破壊、そして地球温暖化などで痛められてきた水源地域の環境改善、あるいは貯水力の強化を急がなければなりません。中国政府は現在、空間計画を打ち出して、国土を開発地域と開発抑制、禁止地域に分けています。開発地域からのフィードバックで開発禁止、あるいは抑制地域の環境改善をはかることを始めています。この新しい政策は内陸部の環境改善や所得の向上にこれから大きく寄与すると期待しています。

急増する都市型用水について、黒田総裁もおっしゃっていたのですが、節水型都市のあり方やライフスタイルの確立を急がなければなりません。さらに水を汚さず、汚した水は浄化し、水を循環利用することを徹底させることも必要です。都市化や工業化、所得水準の向上で、人々のライフスタイルの変化でかなり水を使うようになってきています。風呂やトイレ、洗濯だけでなく、最近はモータリゼーションも猛烈に進んでいます。水資源が非常に貴重な北方地域でも、じゃぶじゃぶ水を使ってマイカーを洗う風景が日常的に見られるようになってきています。このように矛盾した現象をどのように食い止めるのか、社会的に大議論をしなければいけない時期に来たと思います。

中国的な解決方法としては、地域的に偏在している水資源を人工的に調節するアプローチもあります。具体的には、南に豊富にある水を北部に運ぶ南水北調というプロジェクトです。その工事が現在進んでいます。海の水を使う淡水化プロジェクトも幾つか大規模に進めています。しかし、これらのアプローチはコストが非常に高い。中国はマクロ的、そしてミクロ的なさまざまなアプローチを総動員して水問題に対処しなければなりません。水が中国の国土の形だけでなく、これから中国の人々のライフスタイルを決めてゆく最大のファクターではないかと思っています。

日中共同調査報告書とメガロポリス戦略イメージ図 梶原: ありがとうございました。周さんは90年代に都市化プランの策定にかかわって3つの巨大メガロポリスを造るという際に、水のある所に人口を集中させるという都市の造り方は非常にダイナミックで興味深いお話でした。また、お話を伺いたいと思います。

次はインドの元外交官で現在はインドの首相の気候変動に関する諮問機関のメンバーをされているダスグプタさんです。国連の気候変動に関する政府間パネルIPCCのパチャウリ議長が率いるインドのエネルギー資源研究所の顧問もされています。そして、大使として中国やEUに駐在されていたこともあります。気候変動の専門家です。それではダスグプタさん、お願いします。

チャンドラシェカール・ ダスグプタ: ありがとうございます。私の話のテーマは気候変動がインドの水資源に与えるインパクト、影響ということに関してです。気候変動のインパクトということを話す前に、インドにおける水状況を簡単にお話したいと思います。インドはすでに水ストレスを抱えている国です。人口一人あたりの淡水の入手可能量は2008年の場合、1654立方メートルでした。これは1700立方メートルよりもやや少ないわけで、水ストレスの国であるわけです。しかしながら、水不足の国というのは1000立方メートル以下ということですから、水の欠乏ではない。こういうことが起こったのは、ここ50年間に人口が急増したことです。私たちは言ってみれば水ストレスの段階に入ってきているということです。

もっと重要なのは、淡水への需要が非常に急速に増えてきたことです。それは私たちの経済開発が原因です。インドは非常に深刻な食糧不足に悩まされた国です。1947年に独立した時は大変な食糧難の国でした。いまはそうではありません。国民に食べさせるだけの食糧がある。そのためには農業での革命が行われました。「緑の革命」と呼ばれているもので、これで自給自足ができるようになった。緑の革命のため、水をもっと集中的に農業に使ってゆくということです。農業の水需要が非常に増えました。それから工業発達によって水の消費が増えました。ここ10年間に工業需要は倍増しました。また、火力発電所の冷却にも水が必要です。発電所などの需要もあって非常に水の需要が増えたわけです。一人あたりの需要はこのように増えてきているということで水ストレスの国になっています。

たくさんの地域で、地下水も過剰くみ上げをしてしまっています。いくつかの場所で地下水面は下がっています。世界銀行の予測によると、2030年にはインドの帯水層の6割が危機的状況になるとみられています。淡水資源の需要はこれからも急増すると思います。経済発展は今では年間9%ぐらいですが、それは10%程度まで上昇すると思います。水の需要も大幅に増えると考えられます。今後40年間に工業用水の需要は7倍も増えると予測されています。人口増加は低下しているが、まだ安定化していません。これから15年間に総人口は増えてしまい、11億5000万人から13億9000万人ぐらいに増えると思います。しかし、人口一人あたりの需要というのは少しづつですが、減ってゆくと思います。なぜかと言いますと、それには3つの理由があります。

気候変動が地球表面の温暖化をもたらし、これによってヒマラヤ山系で氷河の溶解ということが起きています。淡水が凍結した形でヒマラヤ山系の氷河で一番たくさん貯蔵されています。この氷河はチベット高原までずっと広がっています。このような氷河がどんどん減ってゆく兆候があります。そうなると、まず川の流量が増えていきます。そして鉄砲水や洪水が起こったりします。そして何十年かたつと、川の流量は少なくなっていくという問題があります。そうすると水ストレスの問題がもっと深刻になります。

フォーラムの様子 2つ目に、気候変動によって降水パターンが変わります。特にモンスーンのパターンが変わってくる。モンスーンは南・東南アジアではとても重要なものです。毎年雨が降る日数が少なくなっていく。でも、降るときは集中的に降ってしまう。集中豪雨の一方、雨の降らない期間が長くなり、渇水状態になります。1年間の数日間に集中豪雨になりますと、充分に水を貯蔵することができなくなって、みんな海に流れてしまうことにもなります。

3つ目に、気候変動によって海面上昇が起きます。そうなると、塩分が沿岸地帯の帯水層に浸入してきます。それに対して防衛措置の必要がありますが、いわば沿海の塩化現象が起こる。淡水資源がこれからどんどん水ストレスを受けていくことになります。是正策をとらなければインドの水ストレスをさらに深刻化させてゆくということです。

私たちは国連の気候変動枠組み条約に国別報告をしています。2004年の報告ですが、こういう風に書いてあります。気候変動が温暖化や海面上昇、氷河の融解をもたらすと、インドのいろいろな部分での水のバランスに悪影響を与えると同時に、沿岸地域での水の質を変えてしまう。気候変動は地下水にも影響を与え、降水のパターンが変わり、蒸発散も変わってゆく。また、海面上昇で沿岸や島の帯水層が塩化していってしまう。そして、降水の頻度や激しさがどんどん増してゆき、地下水の質を変えてゆく。降水が激しくなると、表流水が増えてしまって地下水の涵養ができなくなってしまうということです。

私たちはどのような対策をとっているのかと言いますと、インドでの一番重要な対策は3つの資料にカバーされています。まずひとつに、2002年の国家水政策は気候変動に焦点を当てるのではなく、一般的な枠組みを提供しています。国家中央レベルでの水政策です。各州がこれにのっとって計画をつくり、補完する。次は環境に関する5カ年計画です。農業や工業、林業も重要です。気候変動のインパクトや水資源に与えているインパクトに関しては、ナショナル・ウォーター・ミッションのなかでカバーされています。気候変動に関する国家行動計画のもとにあるナショナル・ウォーター・ミッションと呼ばれているものです。水のミッションが8つあります。そのうちの1つがナショナル・ウォーター・ミッションです。水ミッションの目標は8つあります。ひとつは気候変動の影響の包括的データベースを提供し、評価することです。気候変動のインパクトは一般的にはどういうものになるのか我々は分かっていますが、それぞれの地域における詳細で具体的な影響についてはあまりよく分かっていません。でも、知りたいのは「この地域ではどうなるか」という具体的なものです。それに関して科学的な調査をしており、実際に包括的なデータベースを作ろうとしています。

ほかにも同時にいろいろなステップをとる必要があります。行動を取って行く必要があります。政府だけではなく、市民をどうやって巻き込んでゆくかということです。国民です。市民グループが含まれます。それと同時に重要なのは民間部門でもあります。私たちが考えている措置は、いろんなインセンティブを与え、水「中立」か水「プラス」の技術を開発させることです。それを奨励させるため、政府はいろんな金銭的なインセンティブなどを設けています。同時に企業のCSRも奨励している。民間企業は水の経済的利用や節水などの重要な社会的責任があるからです。

次は、とくに脆弱な地域に焦点を当てる必要があります。これはもっと具体的な評価が行われたら分かってくるでしょう。次には一般的な目標を定めることです。例えば水利用の効率を今後10年間に20%向上させるため、いろいろな措置がとられています。金銭的なインセンティブを水「中立」・水「プラス」の技術に与えるだけでなく、いろいろな機器や装置に水効率を表示することです。水の監査や水のリサイクルを奨励し、点滴灌漑(かんがい)などを進めることもそうです。灌水(かんすい)灌漑ではなくて、点滴潅水であります。

最後に、ミッションゴールのなかには、流域レベルでのIWRM、統合水資源管理が必要です。ばらばらにやっていては水資源の管理はうまくいかない。統合的なものが必要である。例えば洪水の水を利用可能な水に変えてゆくような作業や、水の取り入れ、刈り入れです。豪雨などが数週間集中して降った場合には、雨水を刈り入れる、取り入れることが必要です。それが水源涵養になるように、水の貯蔵ができるようにすることが重要です。そして統合的な流域、水の管理と開発というのがとても重要です。こういうような具体的な対策を取っており、それがもっと細かい形でナショナル・ウォーター・ミッションの中に網羅されています。

結論を申し上げると、気候変動はインドの水ストレスをさらに悪化させるということです。私たちはすでに水ストレスに悩まされている。水ストレスは経済成長とともに今後悪化してゆくけれども、それに加えてさらに気候変動が水ストレスを深刻化させるということです。2つ目には、私たちの対策、戦略というものは、水利用の効率を増やすことに焦点を当てると同時に利用可能な水の入手可能量を増やすことです。それに必要なのは、すべてのレベルの政府、つまり、中央政府だけでなく州や地方、市町村を巻き込んでゆくことです。企業や国民を巻き込むことも必要です。どうもありがとうございました。

梶原: ありがとうございました。気候変動とインドの関係についてお話戴きました。雨の降り方のパターンが変わっているという話がありましたが、先週もインドでは大雨が降っていたそうですね。今この時期、モンスーンはどうなんでしょうか。

ダスグプタ: たいていは、このような豪雨は、もう少し早めに降るはずなんです。これは気候変動のせいか分かりません。確実には申し上げられませんけれども、こういった事象がこれからもっともっと頻繁に起こりうるのではないかということです。将来は気候変動でますます増えていくでしょう。

梶原: 国交副大臣の三日月さんにお願いしたいと思います。三日月さんは今、国交省の中で水のインフラ輸出などを担当されています。6月にはシンガポールで開かれたインターナショナルウォーターウィークの中で開かれたアジア太平洋水インフラ担当大臣会合にもご出席されています。それではよろしくお願いします。

三日月 大造 三日月: ありがとうございます。前原国土交通大臣のもとで水政策を担当させていただいています。皆さんと一緒に水について語れること、考えられることは大変光栄です。私は日本最大の湖、琵琶湖を擁する滋賀県で育ちました。水の豊かさなどを日々感じながら生活してきた一人として、水政策には大変強い関心と使命感を持って取り組ませて頂いています。結論を先に申し上げれば、先程来、周さんやダスグプタさんからもありましたが、中国やインドがけん引する世界の成長の過程にあって都市化や工業化が進み、水不足や水ストレスがさらに深刻化する。しかし、日本もこの歴史的な過程を経験してきました。古来大切にしてきたいろんな知恵もある。企業や自治体、大学もさまざまな技術開発をしてきています。こうした知恵や経験、技術という日本の持っているものが中国、インド、世界の発展のために大きく貢献できる。また、ビジネス市場としても大変可能性のあるこうした分野で、日本は企業、自治体、官民連携といった取り組みを進めることによって成長もしてゆける。そういう観点で成長戦略のひとつの大きな柱として取り組ませて頂いています。

皆様はすでにご存じのことばかりかと思いますが、4つの面で水の現状について認識を共有したいと思います。14億キロ立方メートルの水が地球上に存在しますが、淡水は2・5%。そのうち7割はヒマラヤに代表される氷河などに固まっています。使える水は地下水を除くと、その0・001%にしかなっていないという状態です。目の見える場所でたまっている水、流れている水、使える水は非常に限られている。豊富ですけれども限られている。そして偏っている。飲める水にアクセスできる人は限られている。約13%の人たちしか飲める水にアクセスできず、39%の方々はトイレをはじめ衛生状態の悪い地域の生活環境に置かれている。

中国やインドもそうですが、急速な成長と工業化によって公有水面や河川、湖が大変汚されてしまっている状況があります。これは人類、国民の存亡にかかわる危機でもあります。日本も公害をはじめ、こうした危機に直面し、多くの被害や犠牲を伴いながら、乗り越えてきた歴史があります。温暖化の影響によるところも大きいのでしょうが、渇水や洪水のリスクにさらされる機会が増えてきています。自然災害のうち洪水や渇水ですが、約4割の方々が水に関する災害で犠牲になり、苦しめられている状態です。このリスクがさらに高まることが予想され、懸念されています。

いま申し上げた4つの面ですが、水資源は豊富だけれども、限られていて偏っている。生命、生活に不可欠ですが、アクセスできず衛生状態の悪い環境に置かれている人類がたくさんいる。渇水、洪水の自然災害は、水由来のものが大変多い。汚濁の問題も大変深刻化してきている。

こういう局面に対して日本が経験してきたこと、培ってきたことを生かして、日本という国も成長してゆけるし、世界の安定的発展に貢献できる。そういうことをアジアの経済戦略、成長戦略のひとつに位置づけて、取り組みをさらに加速化させてきています。それを官の部分でやるだけでなく、民間技術も活用し、市民の力も巻き込みながら、国内でも充実化させてゆくとともに世界に売ってゆくという戦略をいま打ち立てています。

世界の水インフラ市場は現在約36兆円規模ですが、いまから15年後の2025年には86兆円規模に拡大、急成長する分野として目されている。特に下水の分野、汚れた水をきれいにする分野は非常に大きな潜在力、可能性を秘めています。国土交通省が中心になって厚生労働省、経済産業省、環境省、総務省と一緒に「海外水インフラPPP(パブリックプライベートパートナーシップ)協議会」を立ち上げ、民間企業139社にも公募で参画していただき、情報交換と連携をさらに進め、深める取り組みを始めています。こういう協議会を足がかりにして、さらに国内でも充実させ、世界にも売ってゆきたいと考えています。

ちなみに下水道膜処理技術、これは汚れた水をきれいにしたり、海水を淡水化したりする膜の技術ですが、この技術は世界のトップシェアを日本の企業が持っています。その処理過程で発生する下水汚泥を使ったバイオマス化、つまりエネルギーとしての活用などや技術は世界に先駆けて日本が開発している。さらに人工衛星を活用し、雨量データを瞬時に把握し、解析して地域別に分けて予測することで短期・中長期的な水のバランス、降り方、たまり方についても予測してお知らせする技術も日本で開発しており、一部地域で活用を始めています。

こういう日本の技術や経験を中国でも自治体や国レベルで情報交換し、連携を深める取り組みをすでに始めています。(スライドを見せて)「ペガサス」高度処理技術ですとか、燐の回収技術についても一部実用化が始められています。インドでも下水道整備支援や、老朽化した下水管を開削せずに水を流しながら強化してゆくSPR工法も日本が開発し、世界各地で活用が進められている。こういうことを民間企業だけでなくて政府がリーダーシップを持って後押ししながらセールスをしてゆくことがさらに必要だろうということで、トップセールスやセミナーを積極的に開催するだけではなく、官民学が持っている技術拠点をショーケースや商談スペースと一緒に拠点設置することによるハブ化、国際戦略拠点を国内に設置することを来年度予算で要求させて頂いています。

こうした取り組みをさらに進めたいと思っています。国交省内に水に関する部局は河川、土地、水、資源とか、ばらばらにありました。それではいけない。もちろん省庁間を超えた組織の統合も必要ですが、まずは国土交通省内だけでも国際局というものを設置し、世界のさまざまなニーズやシーズに関するインフォメーションを集められるようにしよう。水管理防災局というものを新たに設置し、水に関する施策は統合的に運用できるようにしようという取り組みも来年度から進めるべく準備を進めさせて戴いています。世界がこれからさらに急速に成長してゆく過程において、日本が持っている技術をもっともっと生かして戴けるようにさらに強力に成長戦略を進める所存ですので、皆様方のご理解やご参加、そしてご協力をいただければと思います。どうもありがとうございました。

梶原 みずほ 梶原: どうもありがとうございました。6月のシンガポールの国際水週間でも、ビジネスフォーラムですとかエキスポで官民一体の取り組みというのがすごく感じられる。つい1年、2年前は水を管轄する省庁がいくつもまたがっていて、縦割りではないかという意見なんかも出ていましたが、今日のお話を聞きますと、国交省内の組織改編を含めたいろんな新しい動きがすごく出ていて、非常に官民一体の動きというのが分かりました。ありがとうございました。

さて、大都市での問題を考えたいと思いますが、国連によりますと2050年には人口が90億人を超えて、その7割が都市部に住むという風に言われています。周さんにお尋ねしますが、先ほどのスピーチの中で90年代に都市化のプランにかかわり、それが2006年からの第11次5カ年計画に反映されているということで、その巨大メガロポリスを3つつくったと。北京は南水北調のプロジェクトのお話も出ていましたが、南部の方では水は豊富だが、北部は足りない。偏在しているということで、北京については大きな都市をつくることに関して危惧されているとおっしゃいましたが、今北京ではどういったことが起きているのでしょうか。

周: 北京・天津・河北地域は、今非常に大きな開発が進んでいます。特に天津では過去数年、非常に大規模な開発が行われてきました。ただし、この地域は非常に水に悩んでいまして、水ストレスが非常に高い。北京での淡水の半分か3分の2が地下用水に頼っているという話があり、過去の摂取による地盤沈下は開発エリアよりはるかに大きなエリアに及び非常に深刻です。しかも水の価格はそれほど高くなく、政府は市民に水ストレスを与えないように努力しているが、私からみると、このストレスをみんなで共有しないことこそが大問題だと思っています。市民はいまのところ水問題のストレスに影響されず、水の一人あたりの使用量がむしろ増大しています。その傾向を食い止めなければいけません。

水のある地域に産業と人口を集約させるというのが私の考えですが、過去10年間は沿海部の長江デルタと珠江デルタに猛烈に産業が集中してきた。中国のGDPの半分近くが3大メガロポリスに集中しています。しかし、人口の集約・集中はかなり制約があって制度のストレスが非常に高いです。中国では戸籍制度が、計画経済の時代から作られていた。農村人口は農村戸籍で、都市人口は都市戸籍で固定されています。農村の人々は都市戸籍をなかなか取得できず、出稼ぎ労働者が10年、20年も都市部に出稼ぎしていても長期的な居住が認められない。このストレスが非常に大問題になってきていまして、億単位の人々が非常に大きな精神的、あるいは経済的な不便を強いられています。これで人口の集約、集中がかなり阻害されています。抜本的な改革が求められている時期ではないかと思っています。

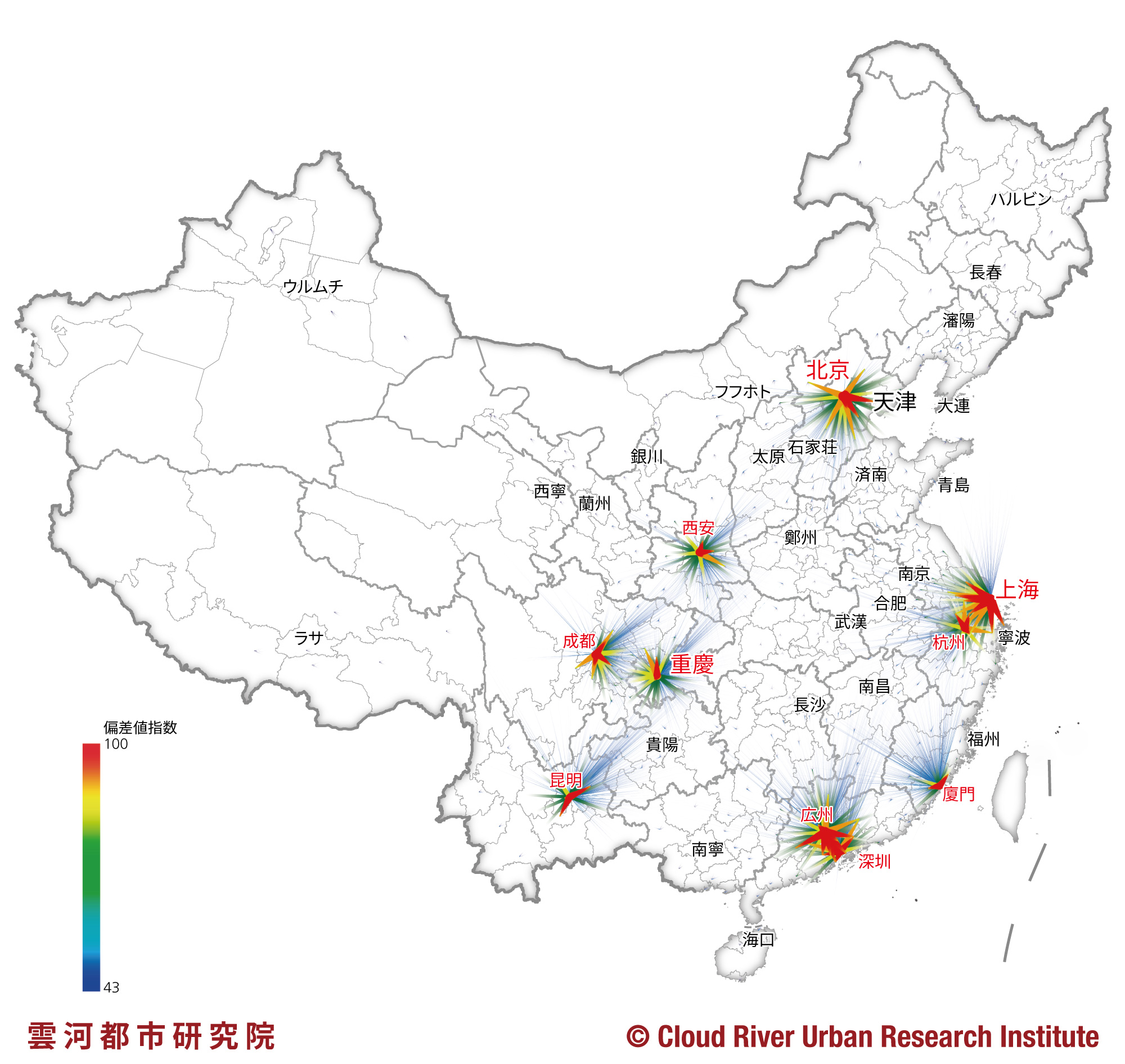

中国各都市における人口流動分析図:流入 梶原: ありがとうございました。ダスグプタさんはインドから中国大使として中国にも住んでいらしましたが、中国とインドという都市化のプロセスをご覧になって、大きな違いというものがあるのでしょうか。

ダスグプタ: 中国もインドも工業化のために都市化が起きています。農村部から都市部への人口流入が起きているのが共通点です。中国は法制度で人の移動をコントロールしやすい。中国の場合はインドと比べて都市部の成長の計画をより体系的に行うことができるでしょう。インドの場合、基本的に人の移動というのは市場のインセンティブによって起きます。あそこに行けばより給料の高い仕事に就けるということであれば、その都市に動いてゆくでしょう。これをコントロールしたり、規制することはインドの場合はできません。その結果、都市が無計画に成長してゆきます。都市計画がないわけではありませんが、人口移動については計画できないというのが複雑化していると思います。アジアの都市開発、発展をみると、点数をつけるのは難しいが、ものすごく成功したのはシンガポールだと思います。シンガポールは完全に統制できる都市国家なので規制しやすい。これが最も計画のうまくいった都市発展の例だろうと思います。

梶原: ありがとうございました。インドに行った時、夕方に雨がものすごく降って、デリー市内のホテルの前の道が一気に短時間でクルマの半分ぐらいが埋まるぐらいの水の量が一気に流れてきて。あまり排水設備なんか整っていないんじゃないかという印象を受けたのですが、地下水の取水によっていろんなことが起きていると聞きます、今と昔を比べてどうなんでしょうか。

ダスグプタ: 水が流れてしまうのは下水ではなく排水の問題です。排水が都市の成長に追い付いていない。デリーはムンバイと比べるとましな方です。ムンバイではさらに深刻です。地下水の問題です。私はデリー郊外に住んでいますが、デリーの開発の特色として非常に急速な開発が中心部ではなくて郊外で起きました。高層オフィスビル、住宅ビル、ショッピングモールは中心部ではなく、主に郊外で建てられています。私は10年間、今の所に住んでいますが、この間に人口は10倍以上増えました。都市景観も全く変わった。私が住み始めた時は、3階建て以上がほとんど無く、ほとんど空き地だったんです。今は高層ビルがたくさん建ち並んで、多国籍企業や国際金融機関が引っ越して来た。それが水や電力に影響を与えるということは想像に難くない。地下水の過剰取水が行われてしまった。帯水層に非常に大きなストレスがかかっています。高層ビルが建ち、そのためにより深く、深く地下を堀って取水しなければいけない。雨水の取水が不可欠で、これをやっていかなければならないと思う。

梶原: ありがとうございました。黒田さん、さきほどアジア全体のお話がありましたが、水問題で国家間の摩擦が生じる例が非常に増えていると思います。例えばメコン川ですとチベット高原の水力発電建設が原因ではないかと見られていますが、ベトナムやタイ、ラオス、カンボジアで水位が下がって、それが反発につながっている。プラマプトラ川はチベットが源流でインドやバングラデシュを流れていますが、中国が巨大なダムを造っていることが周辺国との緊張感を高めている。シンガポールでもマレーシアに水を頼っていたが、値上げすることで対立が生じて、それが結果的にはシンガポールの水産業を育てたわけです。こうした水のプロジェクトの必要な地域の受け入れ国のニーズや政治制度、環境というのは様々なわけですけれども、ADBとしては先ほどガバナンスの話もありましたけれども、例えば利害調整役、仲介役としてどこまで関与できるのか、してゆこうとしているのか、どういう点を意識してかかわっているのでしょうか。

黒田: メコン川については、先ほど申し上げたようにメコン川委員会という国際組織がありまして、このメンバーにはラオス、タイ、カンボジア、ベトナムが参加していて、オブザーバーとして中国、ミャンマーが加わっています。ここが水問題についての国際的な調整をしており、ADBはそれを側面から支援しています。それと同時にグレーター・メコン・サブリージョナル・プロジェクト(GMS)という形でADBは15年以上にわたって、この地域の総合的な経済開発を進めています。これは水に限った話ではなく、道路や鉄道、電力、環境、そして水の問題を含めて総合的な地域、経済開発をADBが中心になって促進してきました。その結果、この地域はアジアの中では最も成長率の高い地域のひとつであり、所得も増加したし、雇用も増えて、貧困も急速に減少した。水だけに限って支援するのではなく、運輸や交通、電力、環境などさまざまなことを総括して支援することによって、この地域の参加6各国の経済的な利害を調整するということです。ひとつの点だけですと、いわばゼロサムゲームのようになり、1国が得をすると他の国が損するということになりかねないわけです。総合的な経済開発、経済発展の支援によって、水の問題も深刻な対立にならないように努力してきているわけです。ADBのような国際機関である開発銀行の有利な点は、水問題についての支援に限らず、幅広く経済発展や貧困削減を支援することができるので、そのなかで水問題も解決していけることだと思います。

水については、確かに上流と下流の国で決定的にレバレッジが違うわけです。上流でどんどん水を使ってしまうと、下流でどんどん足りなくなる。上流で汚染すると下流に当然影響が出てくる。上流の国と下流の国とは常に潜在的な対立の要素をはらんでいることは事実です。これはメコン川だけでなく、ガンジス川やインダス川、アムダリア川でも、どこでも同じ問題があります。そういうところで常にそういう対立、紛争の可能性があることは事実ですが、それをどうやって和らげてゆくかということにADBとしても他の国際機関とともに努力しています。

梶原: ありがとうございました。三日月さんにお尋ねしたいんですが、先ほど国際局ですとか、海外水インフラPPP協議会のお話も少し出ました。他省庁とどういう戦略を持ってこれからやっていこうとされているのか。PPP、パブリック・プライベート・パートナーシップというのはプロジェクトの構想段階や政策段階から関わったりして、ビジネスする上でも有利にしてゆくという面もありますし、それが現地で求められているということだと思います。国交省の中では下水道部とか原局もあるわけですが、民間企業とのお付き合いはそういったレベルでされているわけで、国際局というもののイメージと他省庁の連携についてどういう風にお考えでしょうか。

三日月: 簡単に言えば、省庁縦割り、部局縦割りの弊害を無くして、もっと国のために世界のために情報も技術も共有しようということが答えになると思います。企業の技術の企画の面では経済産業省、上水道は厚生労働省、下水道は国土交通省、環境の面では環境省、地方自治体のことは総務省と、それぞれの所が別々で水に関する施策も行われているわけです。国内でそれぞれの自治体で行政を運営する限りにおいては、そういう仕組みもこれまでは機能的だったのかも知れません。しかし、世界の様々なニーズ、シーズ、ビジネスに対応してゆくためには、関連する情報、技術も集積し、集約して取り組んでゆく必要があるだろうということで、海外水インフラPPP協議会も立ち上げました。協議会を中心的に運営する国土交通省内に水に関する部局を統合することと、国際局は水だけに限らず鉄道や建設、住宅、都市インフラなど国土交通省が持つ施策分野の国際的な情報を統合的に集約することで始めたところです。もちろん企業や商社はそれぞれ個別に国と商談を進められることもあるんでしょうが、それを是非政府としてもバックアップできるようにして、これは外務省もしっかりと取り込んでゆく必要があると思います。それぞれ大使館を通じたPRや情報集約、海外要人との人間関係やそれぞれのキーマンといわれる方々とのつながりとか、そういうことを含めて政府がしっかりと後押しできるような体制をこれからは構築してゆきたいと考えています。

梶原: ありがとうございました。周さん、日本は下水関係ですとか、下水の再生利用の技術や省エネ技術があるわけです。中国の政府の戦略として水の浄水、下水、水質汚染とかいろいろありますが、例えば国家予算などを通して見てみると、どういったところにプライオリティーを置いているというか、水関連事業に関してはどこにプライオリティーを置いていると言えるのでしょうか。傾向みたいなものはありますか。

周: 私はプライオリティーを申し上げる立場ではありません。先ほども申し上げたように、中国の水問題に対してマクロ的、例えば人口と産業を水のある所に集約というアプローチと、ミクロ的なさまざまなアプローチを総動員する必要があります。水問題に関わる話は優先事項として、ちゃんと対処しなければいけないです。マスコミもこれからの役割が非常に期待されます。水問題と環境問題はやはり社会的な大議論が必要です。ライフスタイルに関する議論、汚染に関する議論などを引き起こさなければならないです。残念ながら中国のマスコミはまだ制約があって、そこまで至っていませんが、ネットの時代にもなり、おそらくマスコミとネットがこれからそうした大議論を引き起こすことになるでしょう。これは時間の問題です。中国の政府も市民も水に関わる問題にさらに敏感になり、プライオリティーが高くなっていくに違いありません。

中国各都市における一人当たり水資源量分析図 梶原: ありがとうございました。ダスグプタさん、インドでは先ほど国際河川のメコンとかブラマプトラ川の話がありました。インドは国内においても河川をめぐって州政府レベルの対立が起きていたりとか、水資源管理もそれぞれの州政府に任されている面がある。中央政府と州政府の関係というのは水資源に関して、どのようになっているのでしょうか。

ダスグプタ: インドは連邦国家です。州政府がありますし、非常に相当な力が州政府に与えられています。外務的など一部の仕事は中央政府ですが、多くの事項が州政府の問題となっています。水もそうです。州をまたがって流れている川があり、それによって州の間でいろんな議論が起きている。どうやって水を共有したらいいのかとか、あまりにも水を強く使ってしまって下流の州に水が行かない、断流してしまうという問題も起きて、非常に複雑な問題になっています。これらをきちんと分類して対話を行うことも可能でしょうが、中央政府が中に立つことが必要だと思います。そして、なんらかの形で問題解決ができているというようになっています。しかし、大きな問題であることは確かです。

梶原: ありがとうございます。黒田さんにお尋ねしたいんですが。中国は高い経済成長の中で工場の排水問題とか、環境対策が後回しになってきた面もあり、公害問題がクローズアップされています。貧富の格差も広がり、水へのアクセスの格差も出ているわけです。ADB総裁であるとともにマイクロ・マクロ経済の専門家ですが、中国の成長と環境対策、水インフラ整備のバランスについてどのようにお考えでしょうか。

黒田: 中国経済は今年もおそらく9・5%から10%の間ぐらい、我々は9・6%ぐらいの成長率を達成するという風に見込んでいますが、今後も10年、20年と相当高い成長率を達成するであろうと見ています。ただ、これからインドの成長率が加速してゆくのに対し、中国はむしろ少しずつ減速してゆくという風に見ている。もちろん20年たっても日本のような成長率になるわけではなく、まだ高い成長率ですが、まあ10%前後の成長率が少しづつ減速してゆくだろうと思っています。それ以上に大きいのは、都市化が大変な勢いで進んでいて、それが工業用水の必要性、工場からの排水の増加、一般の人々の生活用水の要請や生活排水の処理の問題というように非常に多くの水問題を引き起こしています。これに対して政府自体も相当いろいろな対応策をとっています。私自身は、今後20年という期間をとったときに、相当抜本的な水問題に対する対応が取られて、危機的な状況がさらに深刻になるという状況が避けられるのではないかという風に希望しています。それを実現させて危機を回避するにはものすごい努力は必要であることは確かです。特に水質汚染の問題は非常に深刻で、これを抜本的に直してゆくためには相当な費用がかかるし、国民意識も高めてもらわなければならないと思います。

ひとつプロジェクトを申し上げると、ADBは天津で総合的な水支援会議というプロジェクトを支援しています。これはコンプリヘンシブ・ウォーター・リソース・マネジメントというもので、確か200キロぐらい上流から川と運河の水資源の涵養と、その水質の維持、飲料用水への使用、下水処理施設も支援するというかなり大規模なプロジェクトです。天津は人口と産業が集積し、水需要が増加して生活排水と工業排水が爆発的に増加して水汚染の問題を引き起こしたわけですが、この問題に対して天津市も中央政府も非常に積極的な取り組みをしたため、状況はかなり改善しつつあると思います。ただ、北部はどうしても水が不足な地域なので、これ以上に人口や産業が集積すると、その対応策は非常に難しくなると思う。もちろんコストさえかければ今のテクノロジーで相当なことはできますが、莫大なコストをかけて、例えば天津にこれ以上の産業と人口の集積させることが中国経済、社会全体にとって有益かどうか考えてゆかねばならないという風に思います。

水の問題は、まず成長してから対応するということは不可能な状況になっています。成長する中で毎年毎年莫大な経費をかけて水の汚染を防止し、水資源を涵養し、効率的な使用をするということを同時に進めてゆかなければ、すでに対処コストがものすごく上がっていますので、そのコストをこれ以上引き上げないためにも、今まで以上の努力を20年ぐらいにわたってやっていく必要があります。中国政府はそれをやり遂げる能力があるのではないかという風に思っています。

梶原: ありがとうございました。三日月さん、日本は今、下水道のハブをつくろうとしているということです。国際的な戦略拠点としていくつかの候補地も上がっているようですけれども、海外のいろんな研究者、企業の方にも見てもらって研究開発の拠点にもする訳です。これから候補地の選定にも入ると思うんですが、三日月さんの地元の滋賀県の知事も非常に熱心にPRしているようです。どういう条件が必要なのか、具体的にどういうものをイメージされているのか教えてください。

三日月: シンガポールのお話も先ほど出ましたが、まさにマレーシアとの関係で、欠乏や困難が技術の発展の源を生むという好事例だと思います。あれはADBの認定でもあるナレッジハブ、都市の水供給分野でシンガポールのPUBがそういう認定を受けていて、そこに日本企業も参画して、むしろシンガポール発の技術のように日本企業の技術が世界にどっと出ていっているようなところもあります。私たちはADBの認定で下水道分野のナレッジハブという認定をすでに受けています。この拠点を国内でもしっかり整備したいということで下水道ハブ構想というのを展開しているところで、自治体に手を挙げていただいています。私の選挙区の滋賀県も手を上げているのですが、私があんまり言うと我田引水になりますので、多くを申し上げません。

主な条件としては4つあります。ひとつは処理場、上下水道のインフラです。高度処理を可能にする技術や経験があるのかないのか、ということが一つ挙げられる。汚泥の活用や膜浸透技術をはじめ、先端技術を開発する技術が立地しているのかどうか。その集積性も非常に大きな条件になると思います。水の分野だけでなくて、そこで見に来て頂いて商談をして頂くことからすると、交通アクセスや周辺の観光施設、宿泊施設が整っているか。最後に、これも非常に重要だと思いますが、企業、行政だけでなく、大学をはじめ研究施設との連携が取りうるのかどうか。滋賀県の事例を挙げて恐縮ですが、水に関することは人々の生活、日々の生活に関わることですので、そこに住んでいる住民市民の意識や運動がどのレベルにあるのかというのが水質の面でも節水浄化の面でも非常に重要だと考えています。そういう運動も一緒にその地域で吸収することができるのか否か、発信することができるのか否かということも極めて重要かと思います。以上申し上げた大きく4つの観点でこれからこのハブ構想を進めたいという風に考えています。

梶原: ありがとうございました。周さんにお尋ねしたいのですが、サステイナブルな経済成長のために中国政府はどういったことをすべきなのか、出来るのか。日本が政府、企業を含めてどういう風に関わっていったらいいのか。どのようにお考えでしょうか。

周: 先程、水の分配の話が出ましたが、中国の事例を説明したいと思います。中国第2番目の河川である黄河は、上流地域が過度の水の摂取によって、水が海に届かないという断流現象が起きました。1997年は最高で226日も断流となった。当時の中流域の河南省の鄭州までも水が行かなくなった。政府は事態を深刻に認識し、地域間における水利用の利権を調整する仕組みを作りました。調整することによって2000年から今日に至るまで断流はまったくなくなりました。1日もないのです。その意味では地域間の調整はあり得るのです。

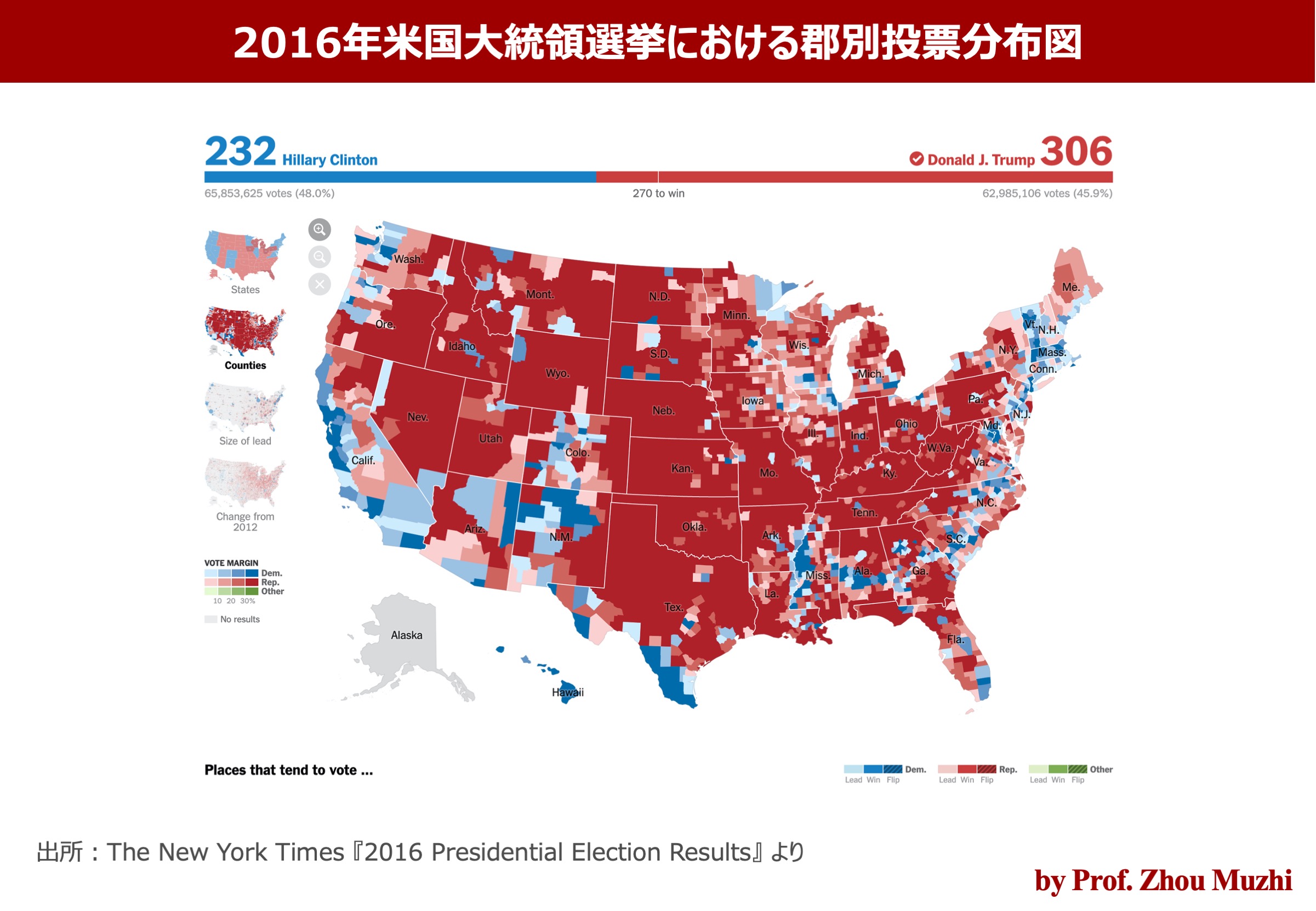

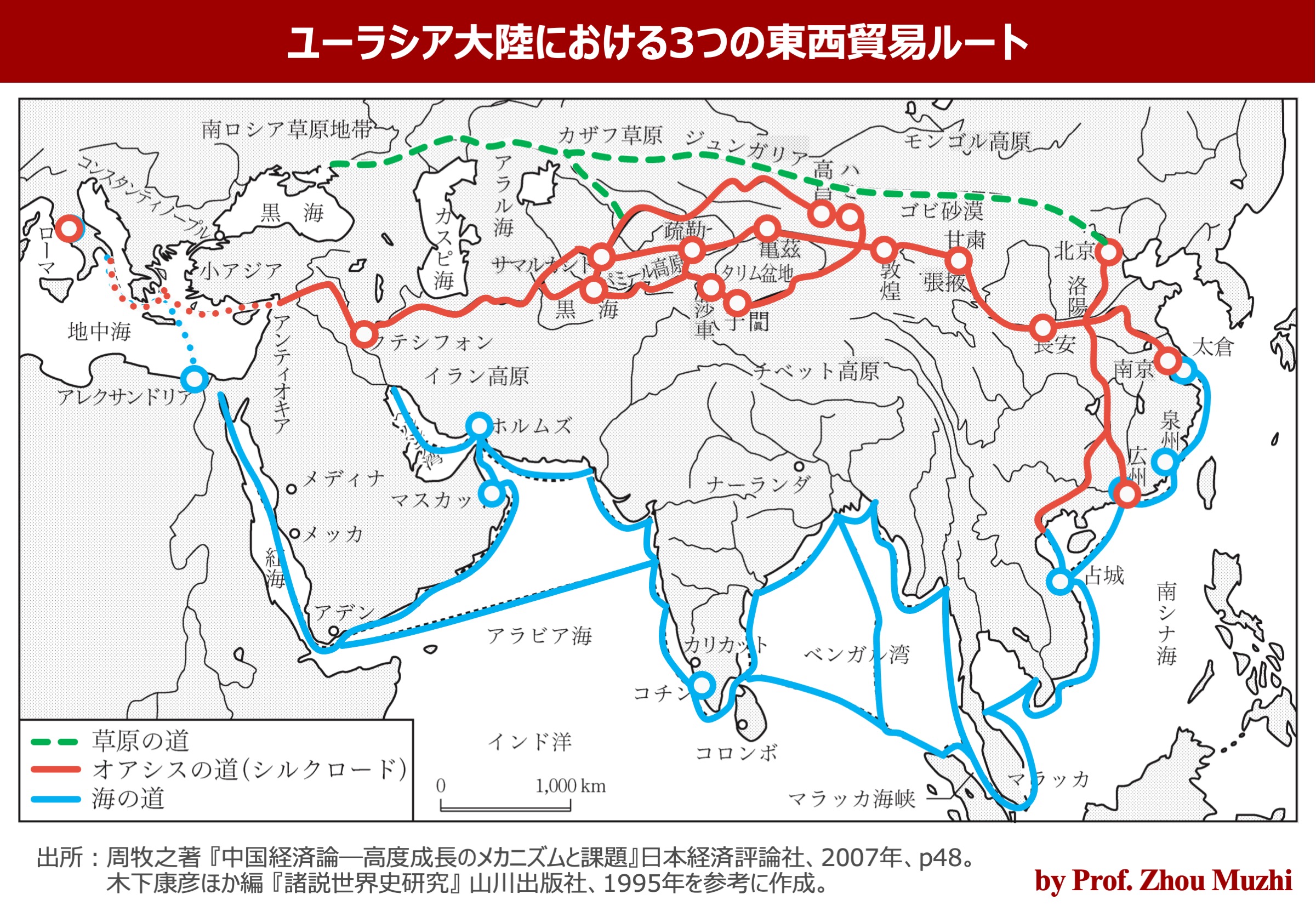

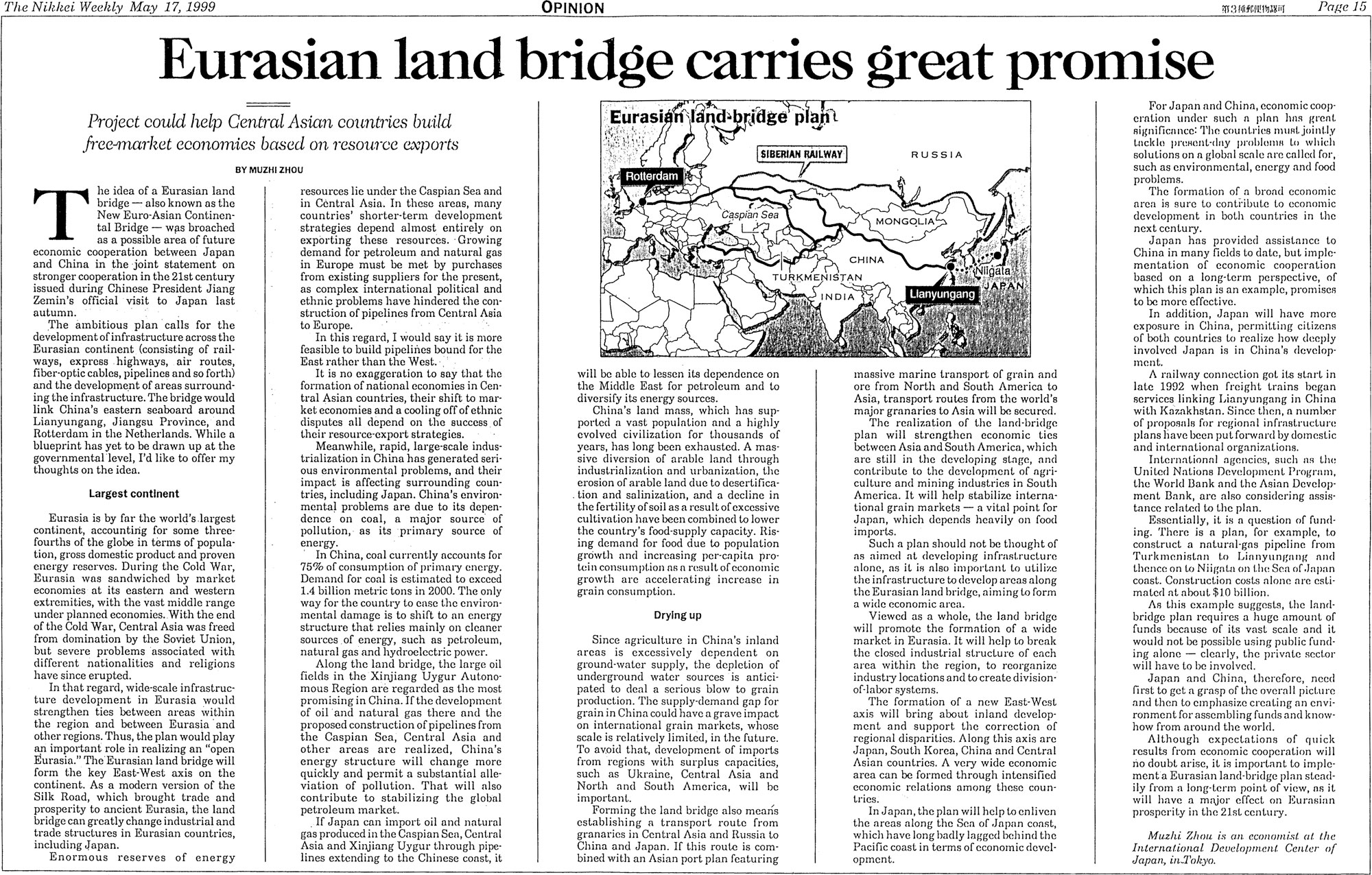

いまから十数年前に私は、当時はまだ純輸出国だった中国が将来食糧とエネルギーの輸入大国になると予測し、ユーラシアランドブリッジという構想を打ち上げました。いままでの鉄道中心のランドブリッジ構想と違って、カスピ海から中国の沿海部まで石油と天然ガスのパイプを敷く。東アジアの国々はそこからエネルギー供給を受ける。沿線開発や環境整備など黒田総裁がおっしゃるような総合的な構想で一括的に利害関係を調整するプランを打ち立てた。この構想は、小渕政権と江沢民政権の間で日中の21世紀最重要プロジェクトに位置づけられたが、その後日本政府の方が「これはでかすぎる話だ。メガプランにはついて行かない」という理由で降りてしまった。中国政府はこのまま進めて、「西気東送」ということで西のガスを東へ送ることを着々と進め、いまは新疆ウイグル自治区から上海にガスが届くようになった。カスピ海に向かってパイプラインも着々と伸びています。水の世界でも、このような大きな構想が必要とされるし、その中で利害関係を総合的に調整することが非常に大事だ。

周牧之『現代版「絹の道」、構想推進を』『日本経済新聞』1999年4月1日朝刊掲載 周: 最後に、国際協力の話にちょっと触れたい。日本政府がいまトップセールスを進めることは非常に大事です。国際交流のハブになるということも非常に大事です。東アジアの中で日本は教育のハブ、環境のハブになるべきだが、さらに政府が一番やらなければならないのはFTAなど制度面としての舞台整備です。

実は今日は私、非常にストレスが溜まっています(笑)。なぜかというと、私どもの大学は110年記念の大きな国際シンポジウムを明日、開くことになっています。このシンポジウムのパネリストの一人が昨日、成田で止められて、今日、帰されるということになりました。このパネリストは中国最大のネットコミュニティーの社長です。ニューヨークに上場して三千数百万人の会員を持つネット業界の世界的な企業の創業者です。来日ビザ取得のすべての資料を送ったのですが、ずっと世界を飛び回っていて5日間もパスポートを日本の大使館に預けるスケジュールがない。そこで日本で乗り換える形で3日間、72時間降りることができることを知って、これを使おうかと思った。きちんと乗り換えのチケットを用意して昨日東京に入り、シンポジウムにも参加することを出入国係官に話したところ、純粋な乗り換えでなくシンポジウムに参加するのはダメだとなった。警備員つきのVIP待遇で成田に一泊し、今朝、帰国させられたのです。なぜ72時間を有効に使って、会議に参加して、観光して、お金を落として、といったことができないのか?そういうことを是非改善して戴きたい。

MUZHI ZHOU『Eurasian land bridge carries great promise』『The Nikkei Weekly』1999年5月17日掲載 梶原: 日中のビジネスの促進のための環境作りが必要だということがよく分かりました。黒田さん、ダボス会議を含めて国際会議でご発言されていますね。水ビジネスというのは、やはり技術とかパーツだけではなくて、水循環の全体のトータルコーディネートできる人材や企業が必要だと言われています。総合的な水問題の解決策を提示できる企業や人材で日本はどうなんでしょうか。どういう風にお考えでしょうか。

黒田: 日本企業の能力というか、日本の人材の豊富さというのは、もちろんアジアの国々ではよく知られています。特にマニュファクチャリングセクターでいろいろな物を効率的につくり、例えばエネルギー効率のいい発電機が作れるなどのさまざまな面で日本企業が大変な技術を持っていることはよく知られているわけです。ただ、その技術があれば自動的にアジアで売れるかというと、そうはならないわけです。というのは、水問題も典型的ですが、非常に複雑な要素をはらんでいるわけです。水道や下水をつくる場合にしても、水を取り入れる所や水の質を改善する所、さらに下水道で生活排水を集めて処理して、最後に川や海に流すという物理的な施設という面だけではないんです。私はガバナンスで強調しましたが、水の利用をめぐっては水資源の地域の人もいますし、農業や工業といった生活用水とは別の需要とも競合しているわけです。同じ上水や下水の利用者にしても、その費用をどのように負担するのかという問題もはらんでいるわけです。地域的、あるいはプロビンシャルな人々に非常に大きくからんでいるわけです。そういう意味で社会的、政治的な次元が非常に大きい。

水のプロジェクトを日本の商社やエンジニアリングカンパニー、あるいは施設や設備をつくる企業が売り込もうとした場合、単にその物理的な機械や設備の効率だけで勝負できることはありません。あくまでも水の利用と処理のトータルパッケージ、コンプリヘンシブなパッケージを担当官庁の人に示すだけではなくて、地域住民の人たちに納得してもらう必要がある。そういうソーシャルな、ポリティカルな次元までを含めたプロジェクトを組成して、人々にプレゼンテーションする必要がある。そういう能力が日本の企業や日本の人々に、やや足りないところがある。水の分野ではオランダやシンガポールの企業は非常に競争力がありますが、水問題についてコンプリヘンシブな包括的なとらえ方をしてプロジェクトを組成し、その地域の住民に売り込んで納得してもらうという能力があるということだと思います。単なる物理的な技術だけでは足りないんです。そこが日本の企業や人材の充分ではないところです。よく英語の能力などと比較して言われます。英語の能力も当然必要ですが、単に英語がぺらぺらしゃべれるというだけではなく、そういう問題を包括的にとらえてそれに対する問題解決ソリューションを提示して、地域の住民から官僚、政治家に至るまで説得できるという能力がないと、水ビジネスというのはなかなか日本企業のところに来ないのではないか。潜在的な能力はありますが、それがまだ充分生かされていないのではないかという風に思います。

梶原: ありがとうございました。時間が迫ってまいりました。ここで議論は終わりにしたいと思いますが、最後に三日月さんにひとつだけ。今日は民主党の代表選があります。民主党政権が発足して1年過ぎました。前原国交大臣が続投するのか分かりませんけれども、ご自身はどのようにお考えですか。小沢さんがもし総理になった場合、国交行政というのはどういう風に変わるのか。

三日月: 水の流れは変えていいものと、変えてならないものがあります。お互いが背水の陣で臨まれていますので、覆水盆に返らずというようにならないように是非、水魚の交わりをつくって参りたいと思います(笑)。どうもありがとうございました。

梶原: どうもありがとうございました。さて、今日の議論の中で節水という言葉がキーワードとしてちりばめられていました。水プロジェクトももちろん大切ですが、世界的な水不足は人類共通の課題です。そして節水のライフスタイルを追求してゆくことは非常に大切だと思います。今日はこの後、引き続き特別協賛社TOTOの清水さんから特別講演がありますので、そのまま皆様お席でお待ち下さい。それでは本日、皆様、ご参加どうもありがとうございました。パネリストの皆さん、どうもありがとうございました。

朝日新聞デジタル「朝日地球環境フォーラム」(2010年)掲載