周牧之 東京経済大学教授

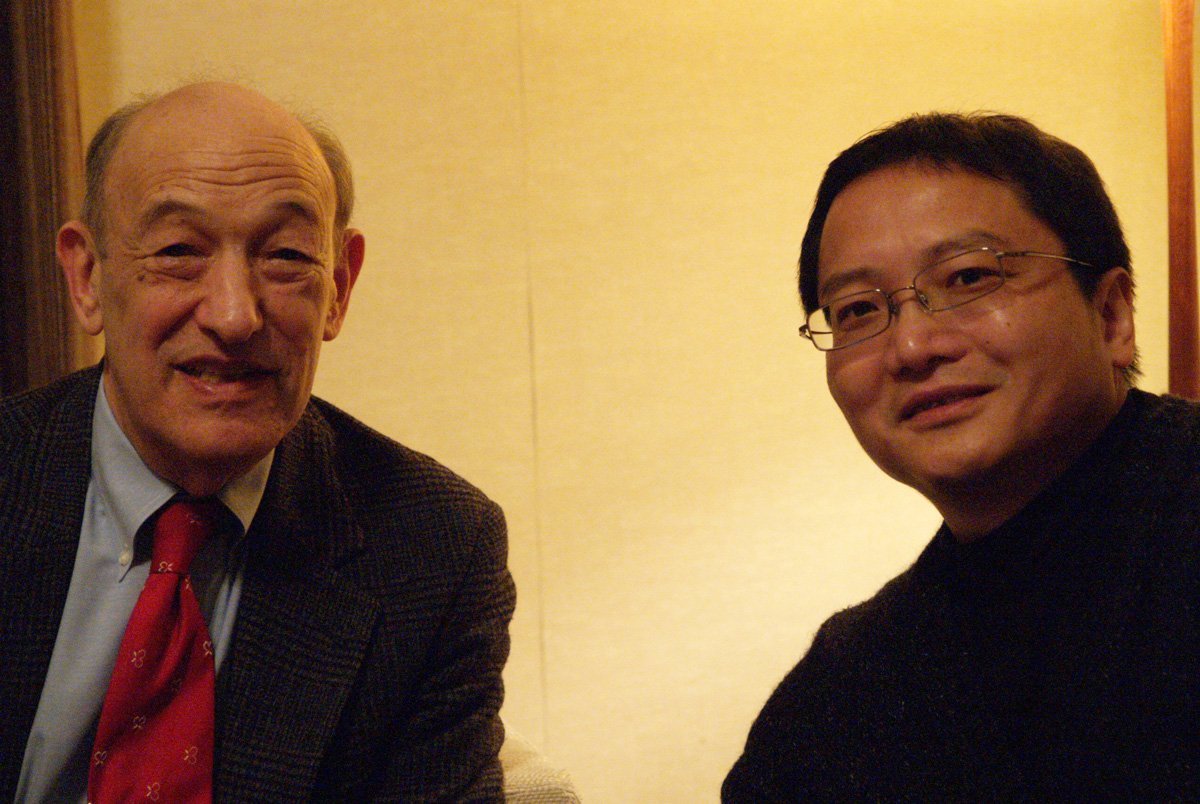

『Newsweek』誌の特別号『ニューズウィークが見た「平成」』 2020年12月20日、エズラ・ボーゲル氏が亡くなった。ボーゲル氏とは、私が2007年からマサチューセッツ工科大学(MIT)の客員教授として米国ボストンに滞在した当時、親しくお付き合いさせていただいた。氏の自宅によくお邪魔し、密度の高い議論を重ねた。ボーゲル氏の招きで2008年からハーバード大学フェアバンクセンター客員研究員も兼務した。

『ジャパン・アズ・ナンバースリー』 2009年私が日本に戻る直前、2度にわたり時間をかけてボーゲル氏と対談した。この対談はまず中国新華社『環球』雑誌で3度にわたり連載された。その後、『ジャパン・アズ・ナンバースリー』(以下『対談』と略)と題して日本語版『Newsweek』誌2010年2月10日号

2019年には『Newsweek』誌の特別号『ニューズウィークが見た「平成」』

ボーゲル氏が亡くなって1カ月が経ち、米、中、日で数多くの記念する催しや回顧する文章が発表された。私がここで取り上げるのは、ボーゲル氏のどこに私が魅了されたか、である。

ひとの運命から社会を見つめる ボーゲル氏と私は日本と中国の双方に共通の友人が大勢いた。これら友人のことは、しばしば話題にのぼった。例えば日本では、政治家の加藤紘一とは、ボーゲル氏は長年の付き合いがあり、選挙活動時に山形の地元まで訪ねた。中国では、ボーゲル氏は改革開放政策直後に知り合った中国経済学の大御所の于光遠氏や、広東省のトップを務めた中国共産党元老の任仲夷氏らと交友関係は長く続けた。

こうした共通する友人の話を通じて、ボーゲル氏との共感が深まったと同時に、友人知人の喜怒哀楽をベースに研究を進めてきた氏の姿勢を見た。人との膝を交えた付き合いが好きで、日中双方に知己を多く持ち、そうした友の運命から、激動時代の鼓動を感じ取るアプローチはボーゲル流である。

小説家の祖父、父を持つ私も、人の運命から社会を捉えることを好む。私にとってはボーゲルの人間好きが、魅力に感じた。

人の運命を社会の激動に写して見せる。そうしたボーゲル作品の最たるものが『鄧小平伝』であった。

故・エズラ・ボーゲル氏と筆者 長い激動の戦後時代をくぐり抜けた体験を洞察力に ボーゲル氏との議論の中で最も心打たれたのは、彼自身の体験からくる洞察力の鋭さである。

自身がユダヤ人であることから、自分の体験によりアメリカでのユダヤ人の立場の変化を同国の寛容性の変化ととらえた。このアメリカの寛容性パラメータの変化こそが同国の対日本や対中国の関係性に大きく投影したことに議論が及んだ。

ボーゲル氏は常に戦前戦後という長いスパンで物事をとらえた。氏が経験してきたこの長い歴史の中での思考で、我々が書物からでしか知らない事象を、自身が潜り抜けた人生そのものをベースに紐解いた。議論の中でこのような印象を強く感じ取った。

戦後中国と日本は、置かれたスタートラインがかなり違い、社会的水準、産業的水準は中国に比べ日本がはるかに高く、置かれている国際環境も異なり、中国が直面していた課題はさらに複雑で困難に満ちていたとの認識故に、ボーゲル氏は、こうした課題に日々揉まれてきた指導者の、人間的な魅力や力量は大変大きいと感じていた。

単純なデータをもとに思考するのではなく、イデオロギーを超えた人間力の大きさそのものを氏は、最重要視した。これは、戦後、アメリカ、日本、中国で研究活動を展開してきた氏の、長年の体験から得た洞察力の真髄である。

『ジャパン・アズ・ナンバーワン』と『鄧小平伝』 日米中の三国及びその変化しつつある関係を エズラ・ボーゲル氏は、日中米三国を常に比較し、研究を重ねて来た。複数の比較軸を持つことは氏の独自性であった。それが故に他者には見えにくいものが、ボーゲル氏には見えたのである。

日本で大きな話題を呼んだ著書『ジャパンアズナンバーワン』の英語の原版にはLessons for America(アメリカへの教訓)の副題があった。同書は、戦後の高度成長を遂げた日本経済の要因を分析するだけではなく、アメリカ社会に刺激を与える目的もあった。これは、氏特有の比較軸が無ければ成し遂げられない仕事であった。

比較研究だけでなく、三国の変化し続けた関係にも常に注目してきた。この三国の関係の動態的な変化は歴史を作ってきた。そして歴史を作っていくということを強く意識してきた。これらの変化をもたらす要因を分析することが、氏自身の大きな関心事であった。

『対談』から十年、時代はさらに大きく変化した。ボーゲル氏との共通の友人も相次いで亡くなった。そしてボーゲル氏自身もこの世を去った。これは私にとって、一つの時代が終りを告げた象徴的なできごとである。

2021年2月3日

ジャパン・アズ・ナンバースリー 日本語版『Newsweek』誌2010年2月10日号 カバーストーリー

対談:中国が世界第2位の経済大国に ―環太平洋のパワーシフトは3国の関係とアジアの未来をどう変えるのか

中国13億人市場の躍進はアジアの覇権を競い合ってきた日本、アメリカ、中国の関係を劇的に変化させつつある。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の著者エズラ・ボーゲルが語る「日米中トライアングル」の将来像とは。

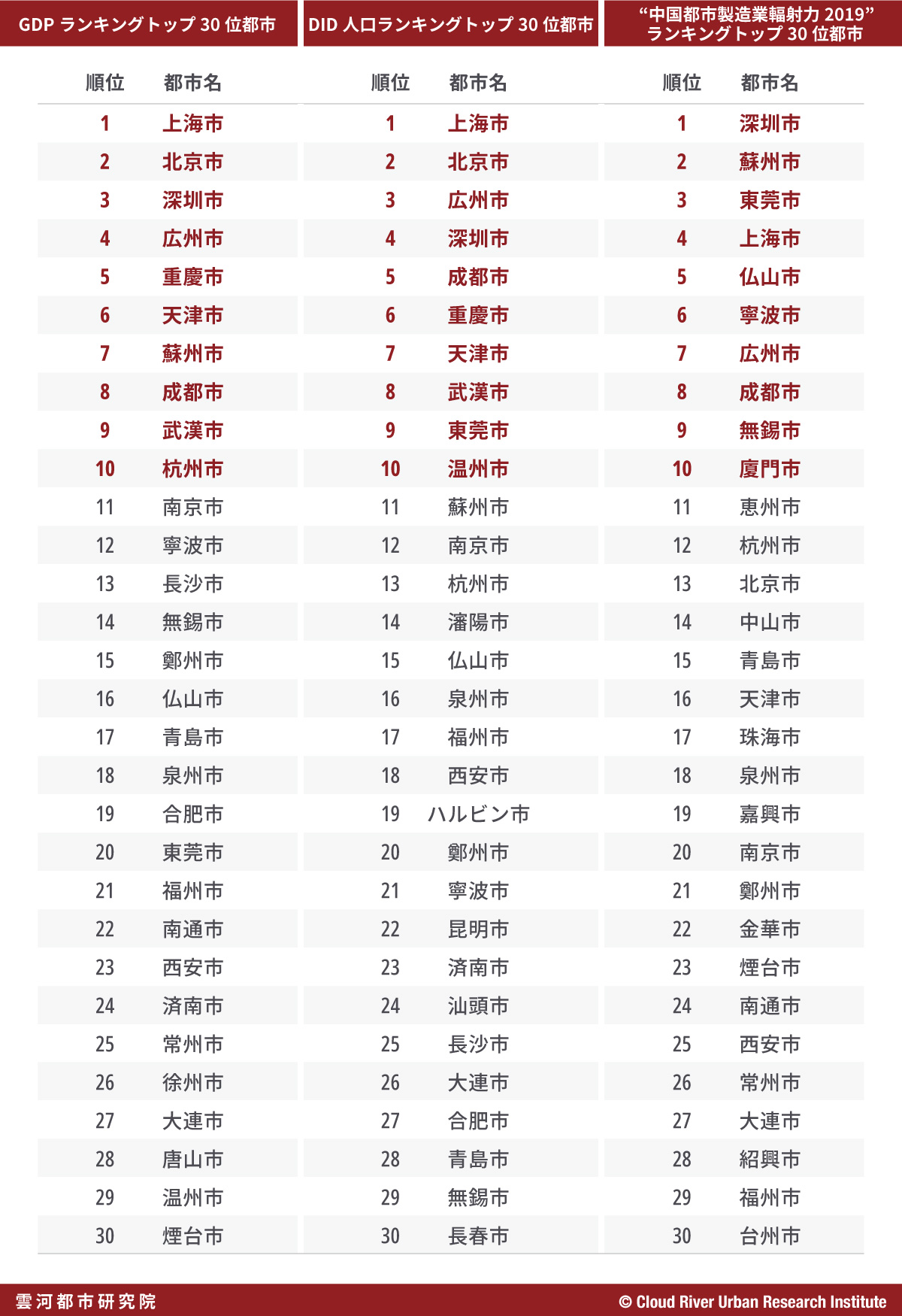

今年、中国はGDP(国内総生産)で日本を抜いて世界第2位の経済大国となる。複雑な国内矛盾を抱える中国は金融危機後も成長軌道を変えず、一方で高い技術力と生産性で「奇跡」を起こした日本経済にかつての活力はない。

多極化が進む世界でアメリカ、日本、中国の関係はどう変わるのか。アジア太平洋地域の命運を握る3国の未来について、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の著者で日本研究の第一人者であるエズラ・ボーゲル・ハーバード大学名誉教授と気鋭の中国人経済学者、周牧之・東京経済大学教授が対談した。

周 第二次大戦後、東アジアでは時間のズレはあるにせよ、日本も中国も高度経済成長を実現してきた。両国の発展には、アメリカ市場依存という共通点がある。09年の金融危機直後にはどこかアメリカの災難を喜ぶような空気もアジアにあったが、今では中国、日本、アメリカ経済が一体であるという意識が共有されている。

ボーゲル 同感だ。99年のNATO軍の旧ユーゴスラビア中国大使館誤爆事件、01年の南シナ海の米中軍用機衝突事故の際には米中関係は緊張した。今はあのときのような緊張感はない。中国の指導者はアメリカ経済がうまくいかなくなることは自分たちにとっても不利だと理解している。

周 中国と日本の発展には農村から都市への急速な人口移動があった点で共通している。ただ、日本では農村人口が比較的スムーズに都市に溶け込んだのに対し、中国では出稼ぎ労働者がいまだに都市住民になれず、大きな犠牲を強いられている。金融危機直後、数千万人の出稼ぎ労働者が職を失って農村に戻らざるを得なかった。

ボーゲル 出稼ぎ農民は農村に帰っても構わないと思う。沿海地区のような生活レベルではないが、暮らせないわけではない。沿海地区での経験や学んだ積極性を生かせば新しい仕事を探せるはずだ。

周 その後中国では景気が急速に回復し、大半の出稼ぎ労働者が都市部へ戻ることができている。

■日本が活力を失った訳 周 中国と日本は社会的活力の沸騰によって経済発展が支えられた点も共通する。しかし日本では90年代にバブル経済が崩壊するとその活力が失われた。なぜか。

ボーゲル 成長が突然止まったことが理由だ。当時の日本人には経済は一貫して成長を続けるものだという認識があった。終身雇用制や年功序列といった高度成長期の組織ルールがその後の時代に合わなくなったこともある。

周 日本の社会や企業は経済が右肩上がりで成長する前提でつくられている。

ボーゲル 日本は70年代も毎年10%増の成長をしていくと思われていたが、成長率は実際には5%前後に落ちていた。当時の日本人はそれを受け入れることができた。しかしここ最近、日本経済はあまりにも停滞している。

周 日本では従業員利益が重視され、社会保障も充実している。しかしこれに頼る社会的風潮が人々の意欲不足を招いている面も否めない。他方、中国はセーフティーネットの不備によって社会の緊張感が高まり、多くの問題をもたらしている。と同時に、それが経済の活力を刺激している部分もある。

ボーゲル 日本と中国の発展を比較する上で異なるのはその「起点」だ。50年代の日本の技術・教育レベルは既にかなり高かった。(経済開放が始まった)78年の中国の技術レベルは50年代の日本に及んでいなかったと思う。 対外開放の面でも両国は大きく異なる。日本には島国思想があり、外国人が国内で働くのを好まない。外国企業にも極力進出させないから、本当の意味の「開国」はしたがらない。外国人が果たした役割の大きさという点で、中国は日本をはるかにしのいでいる。

■ 中国の発展は30年続く 周 日本は市場こそ国外にあるが、その発展を担ってきたのは主に国内企業だ。

ボーゲル 帰属意識も違う。日本人は1つの企業で働き続けることを望むが、そう考える中国人は少ない。中国では80年代から転職が一般化し、今では学校を卒業して退職するまで同じ企業に勤める人は少ない。

周 日本は中央政府が財政の再分配で地方の公共サービスや義務教育、社会保障を支えてきた。中国はそうした発想に乏しかった。

ボーゲル 中国は沿海地区が発展しているとはいえ、まだ貧しい国だ。日本は50年代に社会保障や医療体制も確立されていた。 中国が勝っているのは、発展がより長く続くという点。日本の50年代から80年代の発展はスピードこそ速かったが労働力のコストも右肩上がりで、最後は製造業の国際競争力が失われた。 中国は人口が多く、高度成長が30年続いてなお都市に出稼ぎに行く農民がいる。まだ労働力集約型産業が通用する。中国はあと20年から30年は発展の余地があると思う。

■ 「小聡明」なエリート 周 経済発展の過程で政府の果たす役割が非常に大きかったことも、日本と中国に共通している。ただし日本と比べて中国は、中央による地方政府へのコントロールがそれほど徹底していない。他方、地方の自主性が少ない日本では、地方政府が積極性に欠けることが、地方経済の衰退を招いた。

ボーゲル 中国のように大きい国で、中央政府が省から鎮、村レベルまで完全にコントロールするのは難しい。鄧小平は地方政府に権力を分け与え、その積極性を高めた。

周 (経済開放の必要性を訴えた) 92年の鄧小平の南巡講話以降、地方同士の競争が激しくなった。地域間の競争は経済発展の一大原動力になっている。 ただ財政の再分配システムが不十分なため地方の格差が広がっている。特に農村の教育が深刻だ。

ボーゲル 50年代には日本の教育は既に高いレベルにあった。50年代から60年代は懸命に外国に学んでいたが、その後内向きになり90年代には外国に注意を払わないようになった。 日本のもう1つの特徴は国内に文化的な差異がないこと。関東と関西といってもその差は小さい。一方、中国は文化が多様で少数民族も多い。 私は、毎月1回自宅に日本人を招いている。彼らは日本人同士での意思疎通は非常にスムーズだが、アメリカ人との交流はそれほど得意でない。文化的背景が異なる人と交流する経験が少ないからだ。中国人はその経験がある。文化の多様性の長所だ。 中国政府が現在行っている高級幹部の留学制度は素晴らしい。外国といかにコミュニケーションするかを学ぶ上で有利だ。

周 その多くはハーバード大学に来ている。

ボーゲル 日本人ももちろん来ている。しかし彼らは帰国した後、企業や政府機関に「籠もって」しまう。日本人は聡明は聡明だが中国人が言うところの「小聡明(小才)」。一定の範囲内の聡明さに限られる。中国人のほうが大局的だ。

周 社会背景の複雑さが違う。中国に比べて日本のエリート層は対処する問題の複雑さや深刻度が異なり、もまれる機会も相対的に少ない。

ボーゲル 国内問題が複雑でないことが、外国との交渉や国連の場でコミュニケーション力のある日本のリーダーがなかなか生まれない事態を招いている。

中国新華社『環球』雑誌 2009年12月1日号 カバーストーリー(後に3号に渡り対談を掲載) ■ 日本を避ける留学生 周 中国は今年GDPで日本を抜くだろうが、日本はまだ多くの分野で中国の前を走っている。

ボーゲル 中国向けの技術移転に際して、日本企業は核心技術の「ブラックボックス化」を進めている。

周 技術移転に関して日本企業は欧米企業よりずっと保守的だ。

ボーゲル アメリカ企業の経営者が利益を重視するのに対し、日本企業のリーダーは未来を重視する。核心技術部門は国内にとどめようとする。必ずしも数字の上だけで経営判断をしない。

周 グローバル化時代のビジネスモデルが勝敗を決める。金融危機後、巨額赤字を計上したパナソニックが世界で230にも上る製造拠点を抱えるのに対し、アップルは自前の工場を持たず、iPodもiPhoneもほとんどは中国で委託生産している。身軽なため、非常に高い利益率を達成している。 80年代には優秀な中国人が日本に留学に来たが、今は皆アメリカに行きたがる。これは日本社会が外国人にあまりチャンスを与えないことと関係している。

ボーゲル アメリカは開放されている。われわれユダヤ人がいい例だ。昔は企業でも大学でも職を得ることが難しかった。しかし第二次大戦後は大企業や大学で職を得るだけでなく、指導的地位に就く人も増えた。

周 日本の貿易総額に占める中国との貿易のウエートは既に20%に達した。対してアメリカは14%に低下した。日本企業が中国で雇用する中国人労働者は1000万人を超え、両国経済がますます密接になっている。当然摩擦も増える。

ボーゲル 日本では、企業は従業員の待遇を重視している。中国でも日本企業の中国人労働者に対する待遇は一般に悪くないはずだ。

周 ただし、大半の日系企業が日本人と中国人の境界をなくしていない。中国に進出した欧米企業の現地法人トップには中国人が多いが、日系企業にはまだ少ない。こうした傾向は、アメリカに進出する日系企業にも見られる。

■米中の新しい関係 周 米中は第二次大戦で共に日本と戦い、冷戦期にも共同でソ連に立ち向かった。オバマ大統領は、米中関係を「21世紀で最も重要な2国間関係」と評しているが、これは「3度目の協力関係」を意味するのだろうか。

ボーゲル アメリカ政府は中国との信頼関係を築くことを目指している。ジェームズ・スタインバーグ国務副長官の言う「戦略的再確認」だ。そのためには相互の誠実な交流、とりわけ双方が軍事分野の透明性を拡大することが欠かせない。われわれは両国が排外的なパートナーシップを結ぶことは望んでいない。

周 アメリカに明確なアジア政策はあるのか。

ボーゲル アメリカ大統領は基本的なアジア政策を有しているが、必ずしも統一された、連続性がある長期的なものではない。人権問題は(89年の)天安門事件直後こそ重要だったが、今ではかなりトーンダウンしている。

周 中国はいわばアメリカ中心の世界システムの「外」で発展した。中国の台頭をアメリカはどうみているのか。

ボーゲル 私は中国がアメリカの「外」にいるとは思わない。中国の発展は米中関係が正常化した後に始まった。われわれが中国への支援を開始した78年当時は冷戦期で米中関係は同盟に近かった。天安門事件以後、関係に変化があったが、それはソ連が崩壊し冷戦が終結したからだ。 米中関係が最も緊張したのは、李登輝がアメリカを訪れた95年からの数年間だと思う。台湾の独立宣言をアメリカが止めることができるか中国は懸念していた。

周 馬英九政権の誕生で両岸関係は完全に変化し、台湾が独立を持ち出すことはなくなった。このような状態はアメリカにとって想定内か?

ボーゲル 想定内だ。だがそのスピードはアメリカの想定を超えている。馬は大陸との良好な関係を望んでおり、これは大陸にとっても台湾にとってもいいことだ。 台湾と特別な関係を維持してきたと思う日本だけが面白くないだろうが、反対するすべはない。アメリカにとって両岸関係の改善は歓迎すべきものだ。アメリカの対中問題のなかで最も解決困難なのが台湾問題だったからだ。

■日米同盟はどこへ行く 周 中国の発展に対する日米の態度の違いはどこにある?

ボーゲル アメリカ人は単に金を稼ぎたいだけ。金を稼げるなら場所や方法は問わない。現在多くのアメリカ人が上海や北京でビジネスをしているが、彼らは中国を1つのチャンスと捉えている。金を稼げればいいから国家などのことはあまり考えない。 日本は違う。資源のない島国で工業分野の国際競争力があるだけで、金融分野ではアメリカ、イギリスはもちろん香港にさえ及ばない。アメリカは、何でもうまくやれると楽観的だ。中国の発展を恐れてはいない。

周 第二次大戦中、中国人はアメリカ人を偉大な友人と思っていた。だからその後、アメリカが日本と同盟を結んで中国に向かい合っていることを理解し難い。

ボーゲル 第二次大戦後、日本人が謙虚に変わったことが1つの原因だ。戦争が間違いだったと知り、平和を求めるようになった。58年に初めて日本に行って以来日本人と付き合っているが、日本人は礼儀正しく面倒見も良く頼りになる。もう1つの原因はソ連だ。

周 冷戦が終わって20年たった今、日米同盟はアメリカにとって何を意味するのか。

ボーゲル 日米同盟はもともとソ連に対抗するものだったが、冷戦後、その意味はアジアでのプレゼンス維持に変わった。われわれには頼れるパートナーが必要だ。 2つ目の理由は、世界のGDPにおけるアメリカの占める割合の減少が関係している。第3の理由は、日本が協力的なこと。ヨーロッパは日本より大きいが、国の数が多く事情が複雑だ。日本は1人の首相で事が定まる。日本ほど協力的で力量があり、態度が好ましい国はない。

周 万一、釣魚島(尖閣諸島)で中国と日本が衝突したらアメリカはどうするか。

ボーゲル 政府内でこの問題を討議したことがある。日本を支持するという者もいたが、大多数は国際法上の結論が出ない以上、日本を支持できないという意見だった。ただし、もし他国が日本を攻撃した場合は別だ。われわれは当然日本を支持する。

■ 日中接近の「根拠」 周 日中関係は微妙な状態が長く続いている。今後、米中関係にどのような影響を与えるだろうか。

ボーゲル ホワイトハウス関係者に「日中関係が良くなることは脅威でないのか」と聞いたことがある。彼が言うには、(日中関係は) それほど良くはならない、恐れているのはそのことではない、と。

周 おそらく彼はむしろ日中関係が険悪になることを恐れている。

ボーゲル 日中関係が悪くなれば、いろいろ面倒が起きる。ただ20〜30年後は状況が変わるだろう。19世紀末の世界の最強国家はイギリスだった。当時日本とイギリスの関係は非常に良かった。1930年代にはドイツが世界最強国の1つだったが、やはり日本はドイツと関係が良かった。第二次大戦後、日本はアメリカと緊密な関係を築いている。日本の近代史から分かるように、日本は最強国と良い関係を結ぶということだ。

周 かつて中国が強かった時代には中国と関係が良かった。

ボーゲル 当然、中国側がどう出るかという問題がある。目指しているのは真の友人関係でなく、「まあまあの友人関係」というところだろう。

周 日米関係も最近微妙に変化している。 民主党代表だったときの小沢一郎が「極東の米軍は第7艦隊で十分」と発言した。

ボーゲル 英語には「ヘッジ(リスク回避)」という言葉がある。万一の問題が起きたときの逃げ道を用意するという意味だが、多くの日本人はこのような考え方をしている。万一アメリカとの関係に問題が生じた場合に備えて、中国やほかの国との関係を良くしておかねばならない。

■東アジア構想の狙い 周 鳩山政権は対等な日米関係と同時に東アジア共同体構想を提唱している。アメリカが含まれるかについて鳩山由紀夫首相と岡田克也外相の意見は必ずしも一致していないようだ。

ボーゲル 過去50年間で初めて日本に全面的な政権交代が起きた。民主党は与党の経験がなく、内部でそのビジョンも統一されていない。もし夏の参院選で勝って政権基盤が固まれば、きちんとした政策が出てくるだろう。

周 中国政府は一貫してASEAN(東南アジア諸国連合)プラス日中韓の東アジア共同体構想を提唱しているが、鳩山政権が示した東アジア共同体構想にはインド、オーストラリア、ニュージーランドも新たに加わっている。その真意はどこにあるのか。

ボーゲル 日本がアジアでさらに重要な役割を果たしたいと思っていることは理解できる。オバマ政権は現在、アメリカがアジアで果たすべき役割を強化しようとし、 そこには当然、アジアにおける重要な議論に参加することが含まれる。アメリカは日本の新政権が新しい政策を固めるのに時間が必要なことは理解しているし、待つこともできる。

エズラ・ボーゲル (Ezra F. Vogel) 1930年オハイオ州生まれ。67年から00年までハーバード大学教授。58〜60年と75〜76年に日本に滞在し社会構造を研究。79年に『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を出版した。93〜95年にはクリントン政権の東アジア担当国家情報分析官を務めた。

周牧之 (Zhou Muzhi)

(※敬称略。所属・役職等は『対談』当時のもの)

日本語版『Newsweek』誌2010年2月10日号 【参考】中国新華社『環球』雑誌 『対談』掲載記事 周牧之与傅高义对谈:中日经济崛起奇迹的异同 【漫说风云第一季 】

周牧之与傅高义对谈:回顾从老布什到奥巴马时代 中美关系会陷“新冷战 ”吗?【漫说风云第二季 】

周牧之与傅高义对谈:回望中美日三国恩怨纠缠,展望亚洲未来 【漫说风云第三季】