編集ノート:

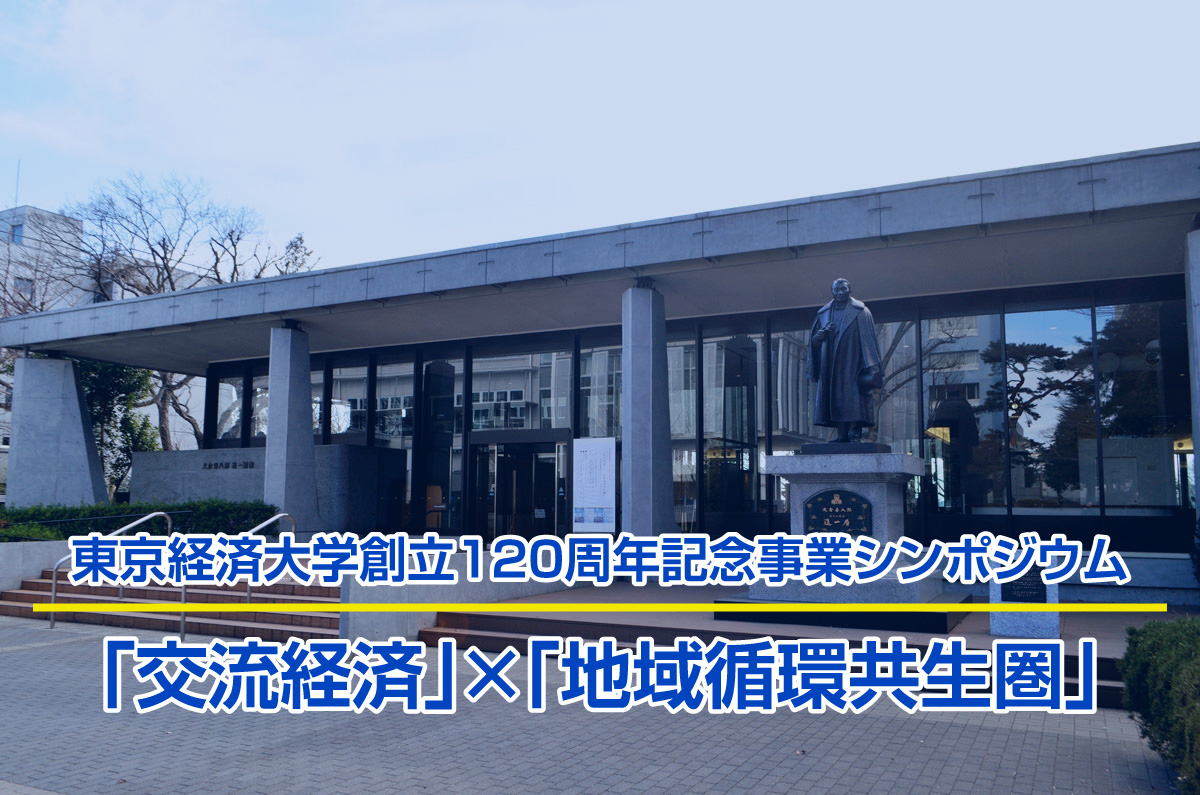

地域の空洞化、東京への一極集中、情報革命とグローバリゼーション、そして待ったなしの環境問題—地域と大都市をとりまく課題をどう見据え、発展への道のりをどうさぐるかー。東京経済大学と一般財団日本環境衛生センターは2017年11月11日、学術フォーラム「地域発展のニューパラダイム」(後援:環境省、一般社団法人場所文化フォーラム)を東京経済大学で開催し、地域活性化への多様な方向性が提示された。「セッション2:地域と金融」のディスカッションを振り返る。

東京経済大学 学術フォーラム:地域発展のニューパラダイム

日時:2017年11月11日(土)

主催:東京経済大学、一般財団法人日本環境衛生センター

場所:東京経済大学 国分寺キャンパス

大倉喜八郎 進一層館(東京都選定歴史的建造物)

後援:環境省、一般社団法人場所文化フォーラム

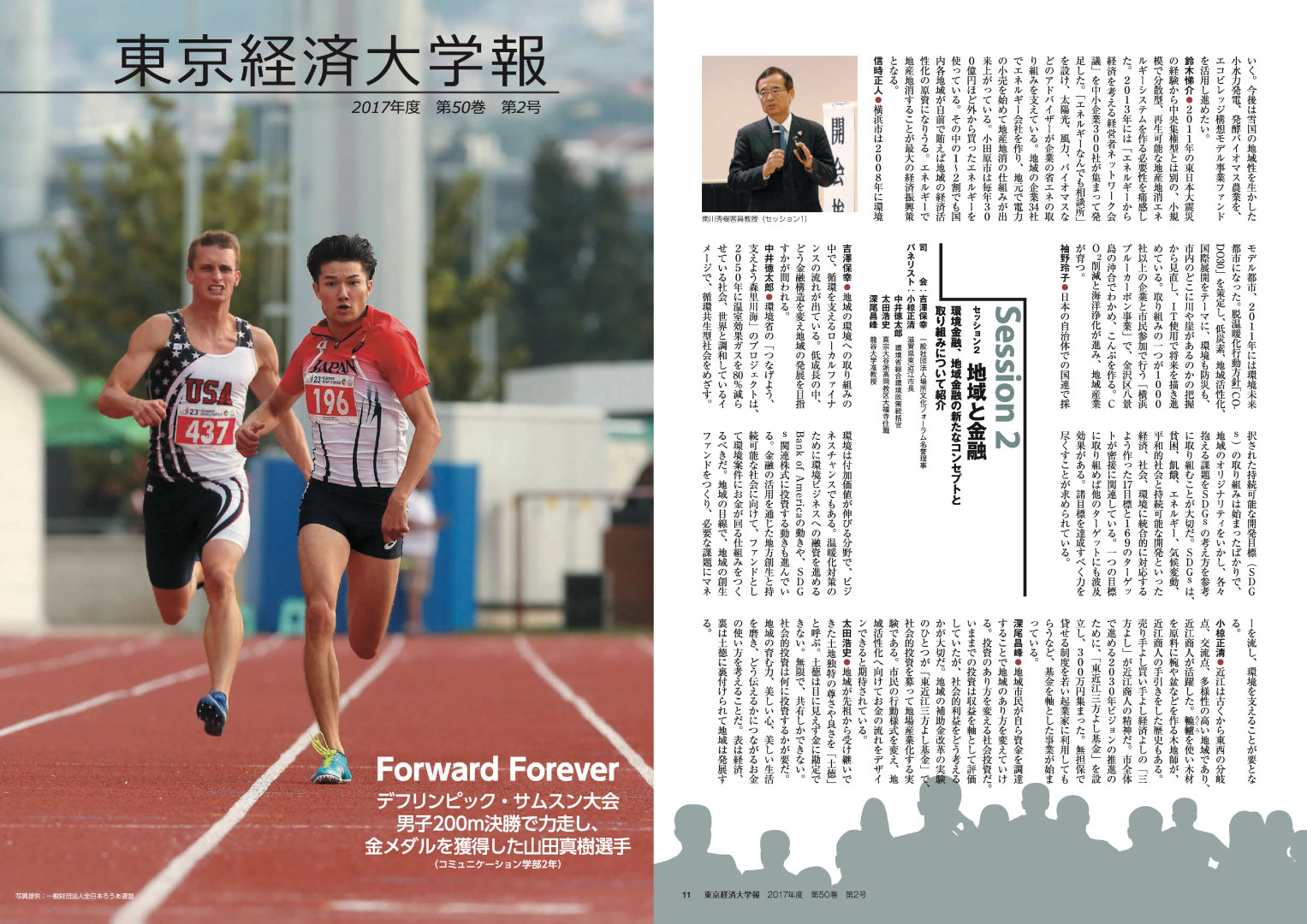

セッション2:地域と金融

司会:

吉澤保幸 一般社団法人場所文化フォーラム名誉理事

パネリスト:

小椋正清 滋賀県東近江市長

中井徳太郎 環境省総合環境政策統括官

太田浩史 真宗大谷派高岡教区大福寺住職、日本民藝教会常任理事

深尾昌峰 龍谷大学准教授

総合司会:

尾崎寛直 東京経済大学准教授

※肩書は2017年当時

■ 地域内循環と発展の新たなパラダイム見据え

尾崎寛直 本日のシンポジウムの趣旨を、簡単にご挨拶ともどもご案内させていただきます。タイトルに掲げました「地域発展」という文言です。地域といった場合、地域の再生等ということが最近言われますけれども、通常、都市と対比した意味での農村部や地方部のことを指すことが一般的だと思います。そういう意味で、地域発展という言葉自体は決して新しいものではないということは皆さんご承知のとおりです。従来の地域の発展ということに、今回「ニュー」が付いております。何が新しいのかということが大事になってくるわけです。従来型の地域発展は、言ってみれば、いかに地方を都市の生活水準に近づけるか、あるいは雇用を確保して収入を上げてくかを目標として、いわば都市あるいは中央から、どれだけ人、物、金を引っ張って来られるかがやはり大事だったのだろう、そういうことが目指されてきたんだろうと思います。

その結果として、地方を都市の従属物にしてしまった部分があるんじゃないかと私は考えます。どこの地方でも、同じように大型の施設や工場を誘致する。あるいはインフラの開発をする。まるで都市のアメニティーを地方に移築をするというような発展モデルではなかっただろうかという問題意識を持っています。

しかし、そういうことで本当に地方は発展したのかということが問われなければいけません。地方が大企業を誘致したとして、一時的に雇用は増えるかもしれませんけれども、結局利益の大半は本社のある中央に吸い上げられる。都市型のライフスタイルを地方に導入したとして、電力消費が増えれば、中央の電力会社から大量の電気を購入しなきゃいけない。また地方から中央に金が流れていく。そういう仕組みが、これまでの開発、従来の都市発展の中で一般化してきたのではないか。

リゾート開発も、やはり都市による都市のための開発ではなかったでしょうか。地方や地域が持つ豊かな環境や資源。また、その多様性までが都市に絡め取られ、その良さが見えなくなっていったのが従来の発展モデルではなかったかというと言い過ぎでしょうか。

そもそも都市は単独では生きられないわけです。今までは、地方をさまざまな人材や資源の供給基地にしてきたわけですが、今やそういう立場を変えなければいけない。そういうバラダイムを変えなければいけない時期に来ていると思います。地域の良さを再評価し、その良さを最大限生かす発展モデルをどれだけ構築できるかが問われているのではないでしょうか。何も都市のまね事をすることではないと思います。地域から都市に、中央に資金が流れてしまうことを変えていく地域内循環を考えていかなければいけません。

このような問題意識から、私たちは今回のシンポジウムを企画いたしました。本日は、地域発展の新しいパラダイムを考える上で、ベストな人々に集まって来ていただきました。本日の議論が皆さまの今後の活動や研究、あるいは政策提案にとって有意義なものになりますことを願っております。

第2セッションは、司会を本企画の後援団体である場所文化フォーラム名誉理事、吉澤保幸様にお願いいたします。日本銀行にお勤めで2001年より株式会社ぴあ役員、現在は取締役、そしてローカルサミット事務局長等を歴任されています。

パネラーの皆さまをご紹介します。司会のお隣が中井徳太郎様。当時の大蔵省入省後、環境省に移られ、大臣官房の会計課長等を経て現在は総合環境政策統括官をお務めです。

深尾昌峰様は龍谷大学准教授です。大学院の頃から京都NPOセンターの構想作りに関わられ、NPO法人京都NPOセンター事務局長を現在もお務めです。2009年より公益財団法人京都地域創造基金の理事長をお務めです。

そのお隣、滋賀県東近江市長の小椋正清様です。滋賀県警等を経て2013年より東近江市長をお務めです。東近江市は琵琶湖の東岸に位置し、伝統工芸に加え、環境を守る市民運動も非常に盛んな所だと私も聞いております。

そのお隣、太田浩史様です。富山県南砺市の真宗大谷派高岡教区大福寺のご住職の傍ら、となみ民藝協会会長をお務めで、地域の風土を大切にしたさまざまな普及活動をなさっています。

■ 新たな金融改革と地域社会の潮流

吉澤保幸 皆さん、こんにちは。セッション2をやらせていただきます吉澤です。

今日の問題意識です。「地域と金融」、新しい金融変革と地域社会の潮流というように、ちょっと頭を整理しました。今日の本題は、「地域発展のニューパラダイム」ということで、それを支えるお金のニューパラダイムは何か。これがセッション2のお題かと思います。

開会で今日、森本次官がお話しされましたけれども、パリ協定を含めて、あるいは先ほど南川さんもお話しされたESG投資等で大きな金融のうねりが、一方でグローバルな潮流が押し寄せてきております。一方で、セッション1でありましたように、地域の自立循環を支えるための新しいお金のローカルファイナンスもいろんな形でうねりを起こしている。その中で、それが交錯する形で金融変革のフェーズに入ってきていると思います。

マイナス金利という私の古巣の日本銀行が掲げた政策も、単に金融期待を高めるためのカンフル剤ではなく、低成長の中で、地域が、あるいは全世界が自立していくための右肩上がりの世界ではない中で、どう金融構造を変えていくか。そういうメッセージであると私は理解しながら、地域の発展等を目指していきたいと思っているところです。

まず中井さんにグローバルな、あるいは先ほどのサステナブルファイナンスの動きをご説明していただいて、環境省が取り組もうとする環境金融の大きなうねりをお話ししていただいた上で、小椋市長、それから深尾先生に、もともとローカルでどう自立をしていくか、循環をしていくか。いま金融機関の限界的な預貸率は、大体2割から3割。地域に100預金があったとしても、地域に回るお金は2割、3割しかありません。それをもう1回、地域の中でどう巡らせていくか。

そんな仕組みづくりとして、東近江の「三方よし基金」という地方創生基金。東近江が2030年どんな姿でありたいかの円卓会議をしながら、それを支える基金を作ったモデルがございます。今動き出しております。それを他の地域にも巡らせていこうということで、さまざまな形で地方に地方創生基金、東近江モデルを広げていきましょうという活動をしています。そうしたことで地域の自立循環を、サステナブルに支えるお金の巡りを考えていこう。そんなことを今日のお二人にお話をしていただこうと思っております。

日本には、100年企業が3万社あると言われています。その100年企業がこの5年間で数千社増えたということは、間違いなく100年前に、大きな社会課題を迎えた昭和恐慌の前ですけれども、さまざまな起業が行われた。それを支えていたのが、実は地域の共同組織の金融機関、今の信用金庫とか信用組合です。

今ちょうど日本が新しいフェーズに入ってきているのを、社会全体で支えるとすれば、今こそ新しい形での稼業、資本、地域での業をつくっていく。それがこれからの地域のサステナブルな発展のために必要だろうと思います。それを支える地方創生基金、地域金融機関ある。そうした新しいお金のパラダイムを、このセッションで考えていただきたい。

温故知新も含めて最後に太田住職からは、かつての懐かしい日本にはそうしたお金の流れの仕掛け、あるいは仕組みがあった、ということを呼び起こしていただき、セッションを進めていきたいと思っております。

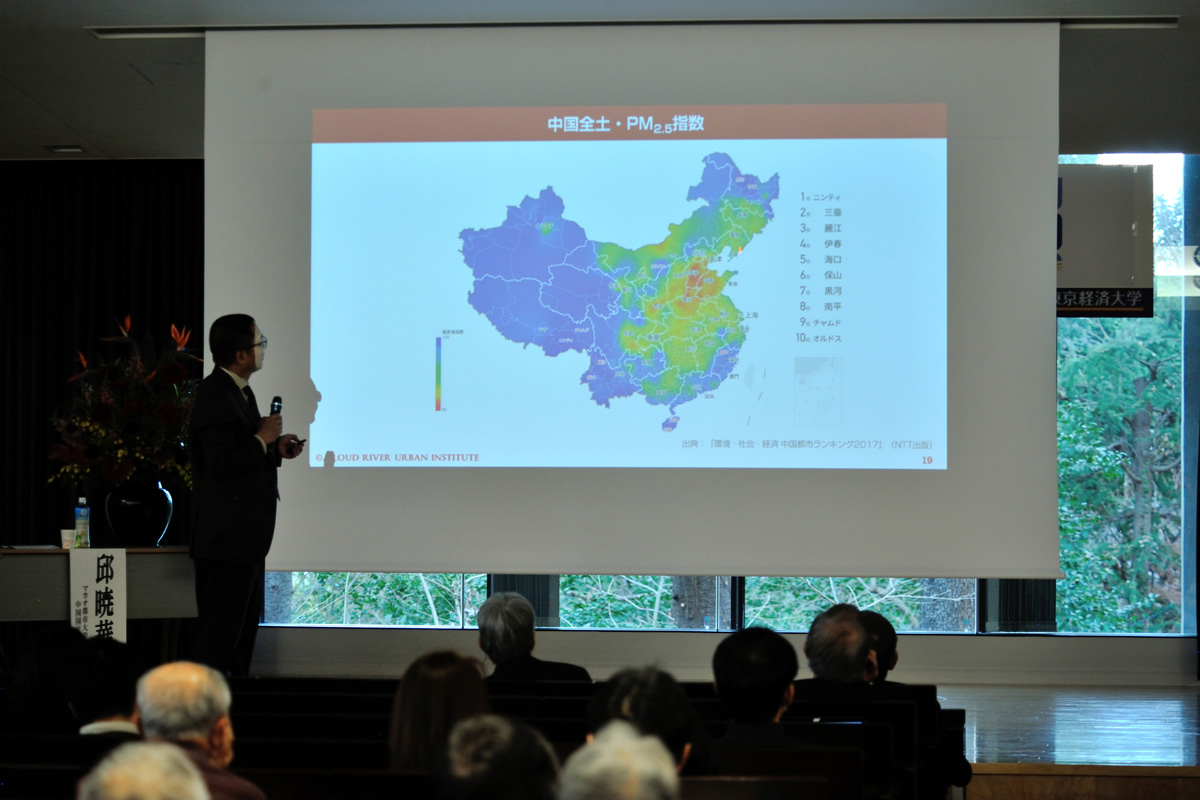

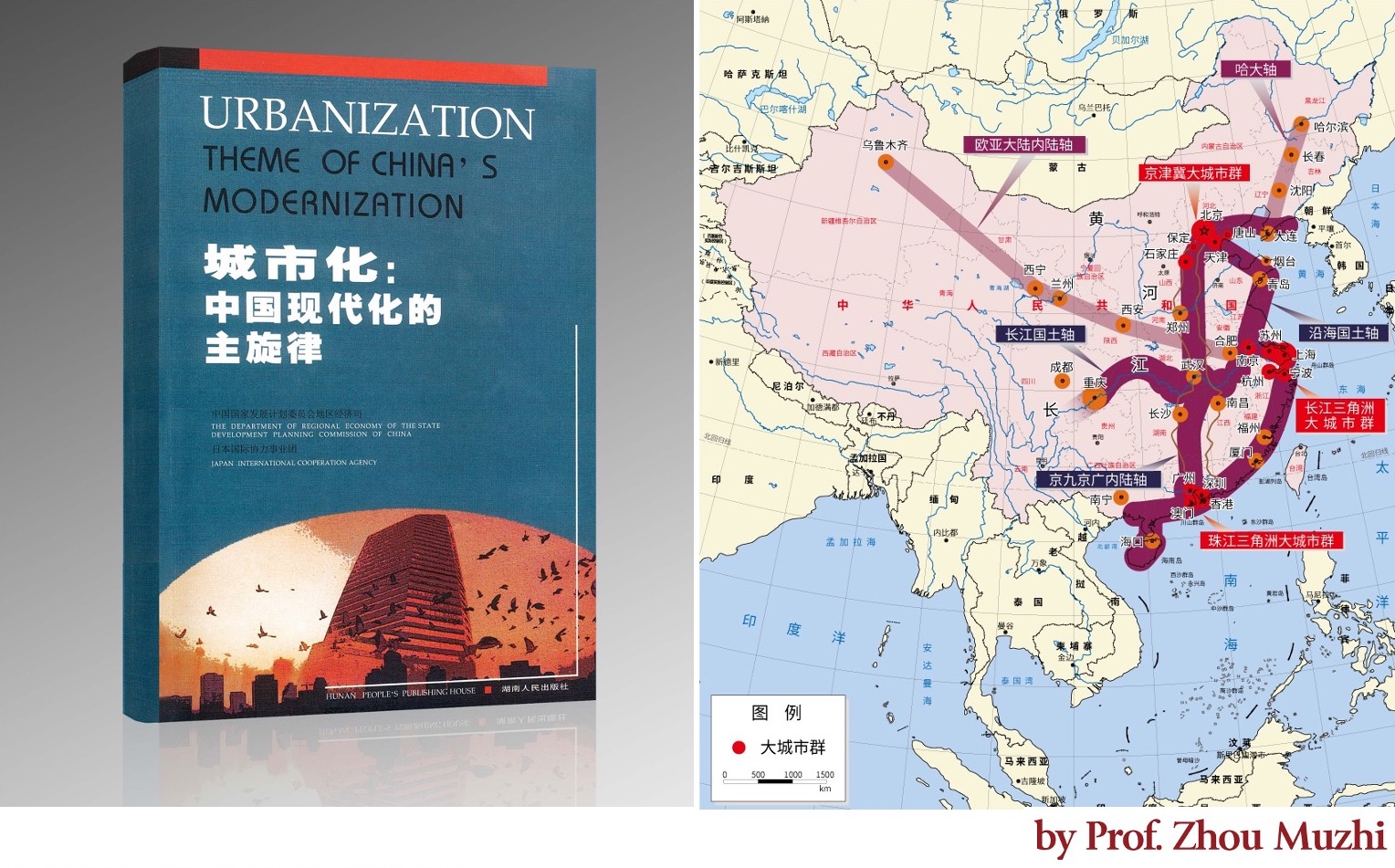

■ 世界的潮流としてのESG投資と環境金融

中井徳太郎 こんにちは。環境省総合環境政策統括官という環境施策全体の取りまとめというようなことをやっております。吉澤さんからありましたように、お金の切り口から、お話しさせていただきます。今日は中国の杜平さんに来ていただいていまして、大変貴重な機会を周先生につくっていただいたことを、まずお礼申し上げたいと思います。

普段どういう問題意識かと言いますと、「つなげよう、支えよう森里川海」という、非常にお手に取りやすいパンフレットをきょうお配りしています。

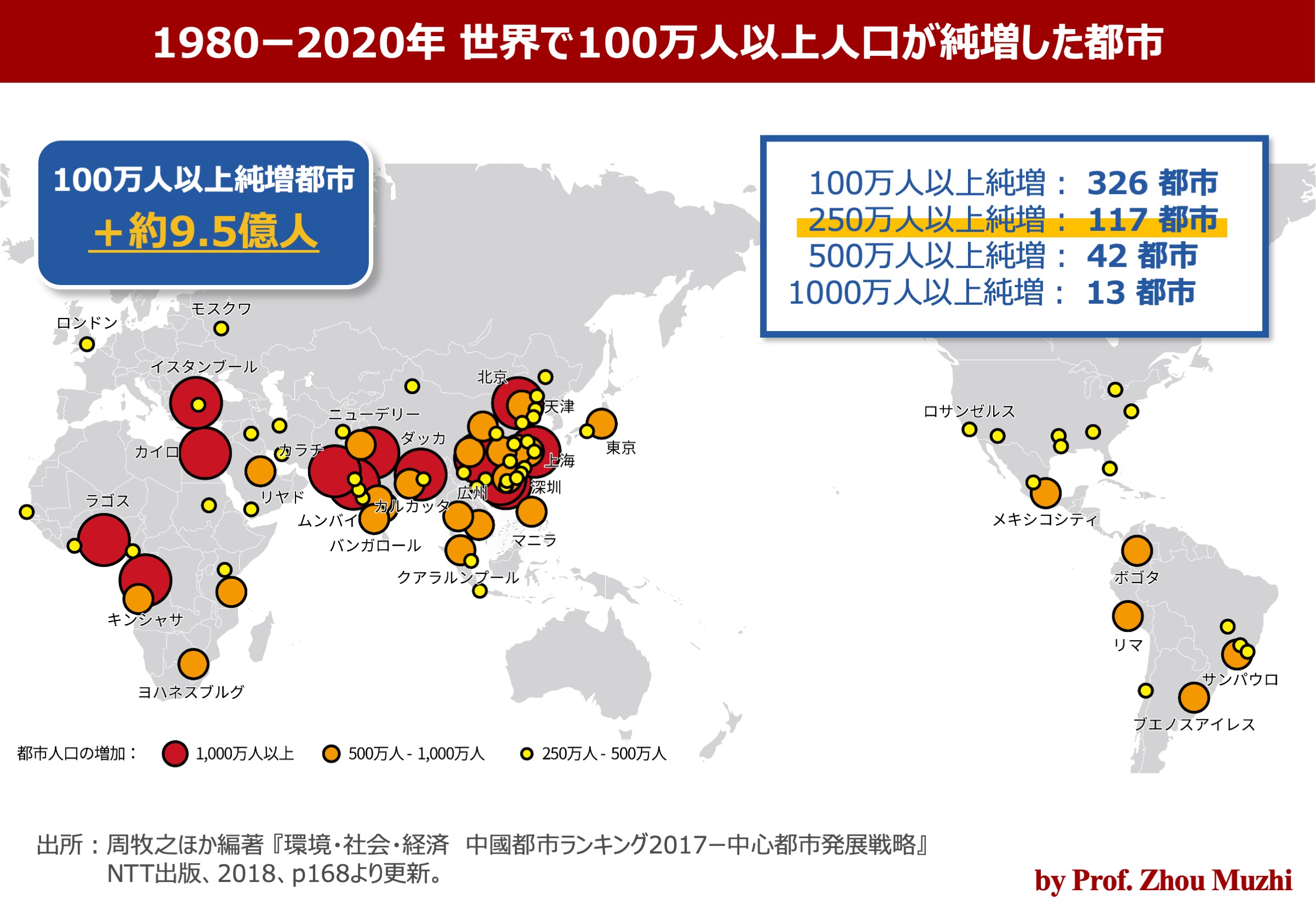

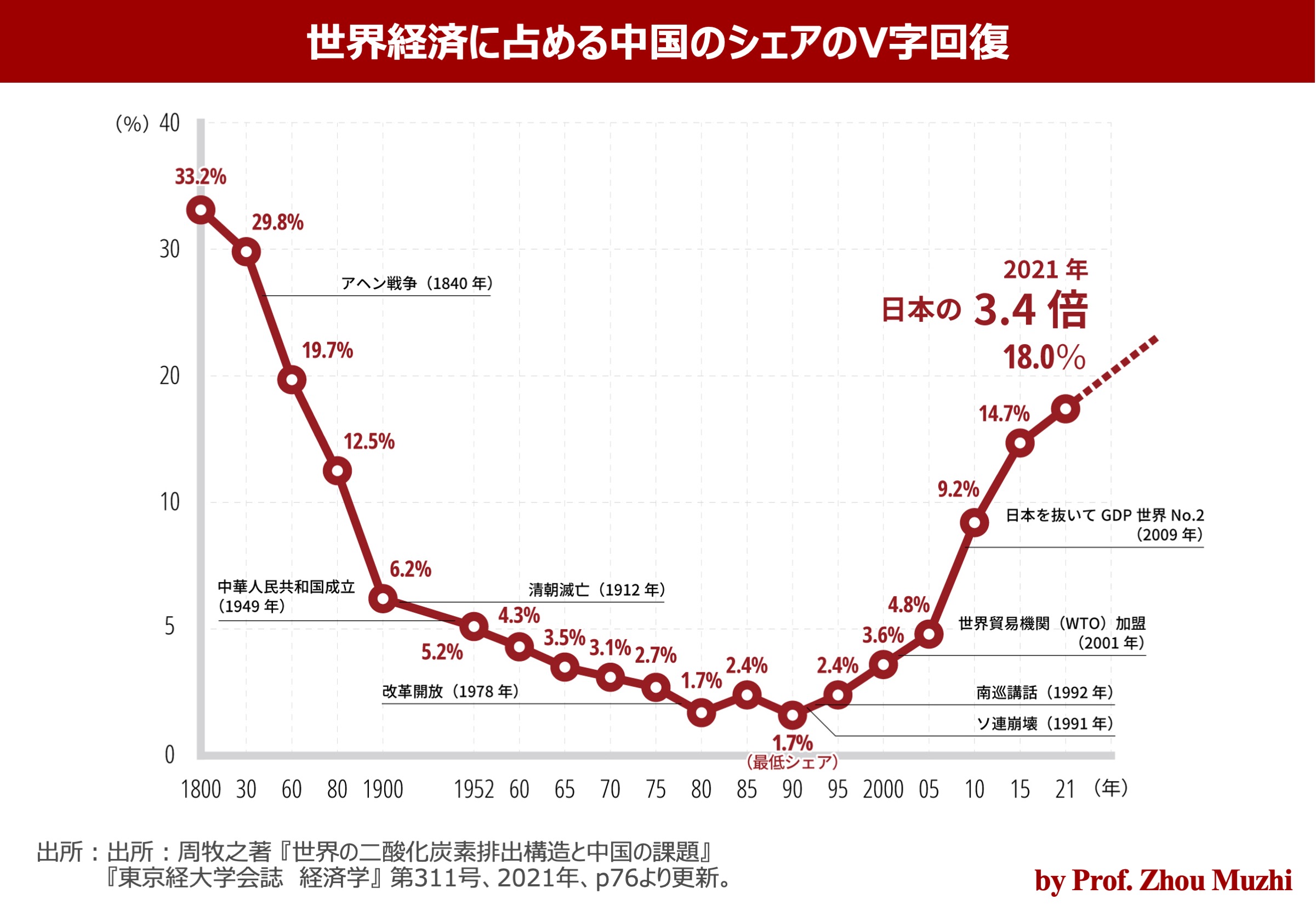

端的に言うと、2050年に二酸化炭素を80%減らしているような我々の社会、経済の絵柄。日本で言うと、人口が1億人を多分切っている。縮小する。世界ではまだ人口はアジア中心に増えます。そうした中でパリ協定があって、地球全体でも気候変動の問題に対応して、二酸化炭素を21世紀中に増やさないことを言っています。

そしてSDGsとは、要するに環境の問題と経済社会のいろんな課題が全部絡まっている動きです。究極は2050年に80%減っている絵、そして世界と調和しているイメージが日本で出来ていないとどうしようもないと、僕は思っています。

持続可能な社会とはどういう絵なのか。突き詰めると、我々日本人は自然の恵みで生きていますから、自然の循環系、多様な生き物、食べ物も含めて共生している。循環共生型の社会ができていて自然の恵みを日々謳歌できて、ありとあらゆる生き物が人間中心にちゃんと調和していることだと思います。それをこの「森里川海プロジェクト」では言っています。

そんな意識を持って皆でやっていこうということです。そうした社会をつくるにおいて、普段何か食べたり、いろいろ触ったり、物や介護や医療やサービスがある実物の世界を我々は体感しています。でも、その裏腹としてのバーチャルのお金の世界、信用の世界が非常に今大きく動いている話をしたいと思います。

今申しましたように、この気候変動において、まず世界ではパリ協定があり、大変な問題だという認識になっています。気候変動で災害が起こる。すると経済や社会も基盤が崩れ、大きなリスクだということを世界では明確に捉えています。つまり、経済、社会活動においてのリスクということです。

物やサービスの実物の世界とは裏腹に、お金というものがあります。我々は企業活動をベースに、物やサービスを動かしている。お金が、投資家であったり我々の預貯金であったりで巡っていくシステムの中で、経済活動がある。

ここのお金というものが、グローバルなマネー中心で、どちらかというと金融機関も非常に強いものですから、お金というのは、なかなか言うこと聞いてくれないなと皆思うわけです。みんなの預金もお金、株を買うお金もお金。つまり、お金の流れで先ほどの未来を切り開く、お金をうまく道具として使おうということが、実は世界で今大きく起きています。

お金の流れで先ほどの気候変動というリスクを捉えると、環境の気候変動やリスクを避けた所にお金を投下し、リスクを下げて、育ってくところにお金を流し、生き残ろうとします。当たり前の話ですけども、今、世の中で大きくそうなっている。その変化にあるとの認識が日本でもやっと起こりつつあります。世界が進んでいる、そんな感じです。

■ 環境リスクの可視化で経済・社会の軌道修正を

中井 その気候変動において金融で今語られていることですが、まず二酸化炭素について申します。「2℃目標」と言っておりますけども、産業革命以降、2℃抑えるには、科学的な知見でCO2の累積排出量は約3兆トンです。もう2兆トン出してしまいましたからあと1兆トンです。「カーボンバジェット」という言い方をします。その制約の中に人類の経済活動、社会活動をみんなで軌道修正していかないことには、1兆トンを超えると2℃では収まらないということです。要するに予算制約的な発想、CO2をお金と同じようなメルクマールとして可視化できるものとの捉え方です。

気候変動について、リスクだということは「グローバルリスク報告書」という世界経済フォーラムの発表の中にあります。今まではこの気候変動、赤のところですが、例えば2011年だと5位ですが、ここ数年は毎年1位2位という状況になっていて大きなリスクだと明確に言っております。2.5℃上昇で金融資産に300兆円の損害がある。こうした感じの捉え方に世界はなっているということです。

そうした中で先ほど、お金をうまく使って経済社会の方向性をつくるという言い方をしました。まさしくユニバーサルオーナーシップというお金を運用する投資家が、地球全体を物やサービスの世界と裏腹に、お金という意味で皆持っており、そのお金をマネージする。お金を使ってこの「負の外部性」と書いてありますけど、環境のリスクに対応する時代だという認識が、ひたひたと広がっている。

具体的には、化石燃料について、先ほども申しましたが2℃目標を達成するにはあと1兆トンしか出せないわけです。そうすると埋蔵量が多い石炭というものは、その1兆トンを抑えるため、ある範囲しか燃やせません。それ以上のものを燃やすと、1兆トンを超えるので、あっても使えない資質ではないか、となる。

そういうのは座礁したと定義付けをし、そこにはお金を回さない判断を投資家、世界の金融機関が始めています。最新の動きは石炭に限らず、石油まで含めた化石燃料全体が座礁化する方向に、直近では進んでいます。

この2番のエンゲージメントというのは、先ほどお金を道具として使うと申しましたが、まさしく株の保有株式の権利行使によって、企業のオーナーとして、企業の行動を修正させる。環境リスクを引っかぶったような行動を直させるということで、これがエンゲージメント。お金を道具立てとして、具体的な事例として先ほどのダイベストメントで言うと、ドイツ銀行やカナダの銀行がやっていますし、エンゲージメントも起こっている状況です。

■ 環境へのマネーフローが世界的な流れに

中井 一方、今リスクという捉え方をしましたけども、実はリスクはチャンスであります。再生エネルギーの導入など、まさしく新しくお金という形で付加価値が伸びる分野も環境だ、ということでグリーンファイナンス、ビジネスチャンスがあります。リスクを下げて儲かるところにいく明確なお金の流れの動きが、始まっています。

事例では、例えばJPモルガン・チェースが2025年までに2000億ドルをグリーンビジネスに向ける、環境に融資するということです。バンク・オブ・アメリカやベルギーのKBCも動きがある。

日本はどうかというと、ESG投資という言葉があります。環境と社会、ガバナンスについてのお金の世界的な流れのことですが、日本においても地道に数年前から日本版の機関投資家の行動原則というもの、スチュワードシップコードとか企業の行動原則のコーポレートガバナンスコードも、金融庁が絡んで策定されました。

直近では年金の運用法人のGPIFが、責任投資原則というしっかりとしたお金の流れでやることにコミットした上で、ESGにお金を振り向ける。具体的にESGを指数化したような株式にお金を投資するという明確な動きになっています。非常に今、日本が動きつつあるという状況です。

そうした金融というお金の流れの中で、リスクとチャンスと捉えている環境に対応するときに、やはり情報が大事になってきます。どの情報をもって財務的に判断できるのかという金融情報として活用できる環境の情報をちゃんと吟味することが、極めて大事になっています。その辺のことを、今やっている状況です。

金融庁としては金融政策を今大きく根本から取り直す動きになっています。不良債権問題をはじめ、金融セクターを何とかする流れが終わった中で、顧客本位、投資家本位の金融仲介サービスが何かということが、金融行政の題目になっています。その中にやはり、金融を使ってちゃんと地域活性をする流れがあります。地域活性化がなぜ起こるのか、どこが伸びるのか、どこがリスクなのかが、まさしくESG投資、環境も含めた分野になってくる。具体的に日々、地域やいろんな企業の活動に接している我々が、そこに直面しています。

お金の流れをもってどう社会をデザインしてくかの具体的な動きです。環境政策として今、第5次基本計画を作ろうとしています。やはり2050年、2100年に向けた循環共生型の社会。「環境・生命文明社会」を目指して今取り組んでいます。

具体的な地域の絡みでは、ファンドという形で国としての支援の仕方とか、「グリーンボンド」という最近世界で非常に動いている金融の面で、環境案件にしっかりとお金が債権として回る仕組み。この辺も日本も今動いていますし、まさしく今日これからお話しいただくような、地域をもう少し地域の目線で見たときに、「地域創生ファンド」という従来の金融の枠組みを超えて、本当に必要な課題にみんながお金出し合って、そこに必要な形でマネーフローをつくろうということです。

最新事例として、東近江三方よし基金がまさしく動き始めています。日本のグローバルなお金の流れの文脈がありますけども、それを日本としてどう捉えていくかがいま、大きなテーマになっています。

以上、報告とさせていただきます。ありがとうございました。

吉澤 ありがとうございました。グローバルなお金の流れ、SDGsもそうですけれども、実際の現場はローカルですので、グローバルなお金の流れのエッセンスは、要するにお金に意志を込めて、従来のパイを増やすためのリスクテイクではなく、これからの持続可能な社会をつくっていくためにリスクを削減する。その方向にどうお金の流し方をしていったらいいか。

それが新しいビジネスチャンスを生んで地域の創生につながっていく。それが、ローカルな現場に生まれているのではないか。そのつなぎ合わせを、環境省として旗振りをこれからしていただこうという流れで今のお話を聞いていただければありがたいなと思います。

ローカルサミットを東近江で12月の1、2、3日、場所文化フォーラム主催でやります。東近江の取り組みを小椋市長に少しお話をしていただきながら、どんな思いで東近江の街づくりをし、どんな思いで地域を活性化させ、行政、市民、金融機関を巻き込んだ格好でうねりをつくってらっしゃったのかをご紹介していただければありがたいと思います。

小椋市長、よろしくお願いいたします。

■ 地域力を高める資源の認識を

小椋正清 ご紹介いただきました、東近江市の小椋です。

「ローカルサミットin東近江」では、8つのカテゴリーでコースをつくっています。東近江市は合併して12年です。そういう意味では私どもは平成17年と18年にかけて合併しましたので、非常に若い町ですが、一つずつの町が大変古い歴史を持っています。1市6町の集合場所は八日市駅となっています。

八日市は西武鉄道の使い古しの車両ばっかりが走っておりますが、西武を創設した堤康次郎さんは、私の町のすぐ隣町のおっちゃんです。西武の発祥の地であり、最近ではワコールの塚本さん、丸紅、糸へんの付く名だたる商社のほとんど100%と言っていいくらい近江商人から出ております。今はなくなりましたが兼松興商もそうです。

柳谷ポマードさんが日本橋にあり、向かい側に「ここ滋賀」っていう自社ビルができまして、そこで11月23日、「東近江市day」をやります。近隣の方はぜひ訪ねてください。鮒寿司、お米とお酒とお肉、おいしいものばかりあります。

私は基本的に、三方よし基金やソーシャルインパクトボンド、SIBには、一定の条件が必要だと思っております。条件があるかないかで、本当に成功するかどうかが分かれます。成功するキーは何かと言いますと、地理的特性と歴史文化、そして本当に地域力があるかどうかが試される。全部揃っているわけではないが、皆さんの地域には必ず地域力を高める資源があるはずです。それを私は今日、皆さん自身に理解していただくことが大切だということで寄らせていただきました。

東近江市が合併して388㎢、日本を東西に分ける鈴鹿山脈のすぐ右側が三重県、もう岐阜、名古屋ですね。西が東近江。そして彦根、大津、さらに京都。東西の分岐点であると同時に交流点である。もともと文化的にも生態学的にも、多様性の高い地域です。琵琶湖に注ぐ500本余りの河川は、全部周囲の滋賀県の山々から注いでおり、その源流域から河口まで、いわゆる森里川海を全部持っているわけです。

そんな地理的特性と多様性が非常にある。地理的特性とは、中京圏と京阪神圏にべたっと接しているということで、放っておいても豊かな町です。

自慢するわけではありませんが、滋賀県は1人当たりの県民所得がずっとベストファイブです。信じられないでしょうが大体、東京、大阪、福岡、神奈川の次に京都とか静岡にいきますが、ずっと5位です。一時期は東京に次いで2位になったこともあります。それほど豊かな県です。

例えば、最近ではインターネットの屋内配線率、パソコンの保有率、スマホの保有率、県民1人当たりの保有率はもう断トツでトップです。これは、一つはインカムがいいということと、豊かな財源を持っているということです。欲しくても買えなかったら保有率は高くならないですよね。

前提として、そうした豊かさがある。その豊かさは一体どこから生まれてきたのかを、分析してみる必要がある。別に近江商人の発祥の地だからではない。もともとの金持ちではない。「始末してきばる」という近江商人の言葉があるように、本当に節約家が多い。

随分前ですが、宮城音弥東北大学教授が『日本の県民性』という本の中で、全国47都道府県を書いていて、滋賀県だけはべた褒めだった。例えば「近江泥棒に伊勢乞食」という言葉がありますが、要するにえげつない商売をするという意味で、宮城先生の話によると、近江商人、伊勢商人を妬んだ言葉だというわけです。

そうした勤勉性に裏打ちされた県民性はどこからきたのか。これは中世の惣村文化だと思います。戦国時代、近江の国は踏み荒らされた国で、時の為政者に対して、うまく取り入ってきたのでなく、うまく対応できたことが、大変大きな基盤を支えているという要素もあります。

そういった中で中世から近世を経て、ずっと歴史を持っていたのが「木地師」です。一部この4番目に書いていますが、「惟喬親王伝承と山の文化」。この話を始めると90分授業になりますので省略しますが、轆轤師です、木地師というのは。お椀を作る。ここが木地師の発祥地で、東北から九州まで全国に良材を求めて転々としていくときに、東近江が全国の木地師さんに山の自由伐採権と諸国行脚をする、いわゆる関所のフリーパス、通行手形を渡す。さらに往来手形、宗門改という身分証明書。IDです。いわゆるパスポートとIDと特権を出したわけです。

その代りに上納金をもらっていたことが、明治時代に資料として見付かったそうです。全国3万所帯ぐらいの支配があったわけですが、それが未だに精神文化としては生きているということです。私の小椋という姓は、100%我が家から出たというように、今後皆さん小椋に会うことがありましたら、質問されると100%「間違いない」と返ってくると思います。木地師が、実は近江商人の手引きをしたと考えられています。

最も典型的なのが、戦国武将である蒲生氏郷が最初、滋賀の真ん中辺り、日野町という町の生まれですが、改易で三重県の松坂、そこから会津黒川へ、豊臣秀吉の命で改易するんです。会津黒川が今の会津若松です。若松の人も一緒に連れて行っているから、そこで同じような感覚で住めるように若松と地名を変えて、それが今の福島県会津若松市の起源になっているんです。そのときにやはり木地師を連れて行き、お椀、そして漆。だから会津塗と会津の木地師、そして木曽の、あるいは石川の有名な産地まで、滋賀の東近江から広がっていきました。

そうした中で、近江商人がなぜ「三方よし」を言ったか。これは結果論です。三方よしなんて、近江商人が思ってやったわけではないです。結果として売り手よし買い手よし、その結果、地域が良くなった。これを勘違いするととんでもないことになります。

私は経済団体で講演をすることがありますが、皆さんは民間ですから金儲けしてくださいと申し上げます。最初から企業の社会的責任とかCSRに一生懸命になって会社潰したら笑われるだけですよとはっきり言います。儲けて、その儲かった余りを行政のほうに、街づくりにひとつドネーションして貢献してください。そういう発想をきっちり持たないと、勘違いが起こる。本末転倒してしまいますと、私はいつも発言しております。

■ 地域商社作りがスタート

小椋 そういう意味合いも含めて、東近江では三方よしの発想を、教育三方よし、医療三方よし、挙げ句の果てに、「三方よし商品券」を作りました。この考え方が実際に市民の皆さんに理解をされて、現時点では何とか目標の300万円、簡単に集まりました。そう言うと叱られるかもしれませんけども、全部で772名から300万円の寄付が達成しております。

一つ重要なことは、民間がやっていること、あるいはNPOやっていることだから行政関係ない、というスタンスが一番悪いということです。これからは国から金はもう来ません。東近江市は今、もう合併特例債が発行できます。あと3年です。地方創生の枠組みの特別公費も2年で終わります。2年、3年後には非常に財政状況が厳しくなり、緊縮財政も待ったなしです。そういう中で、いかにしてお金を集めるかということです。

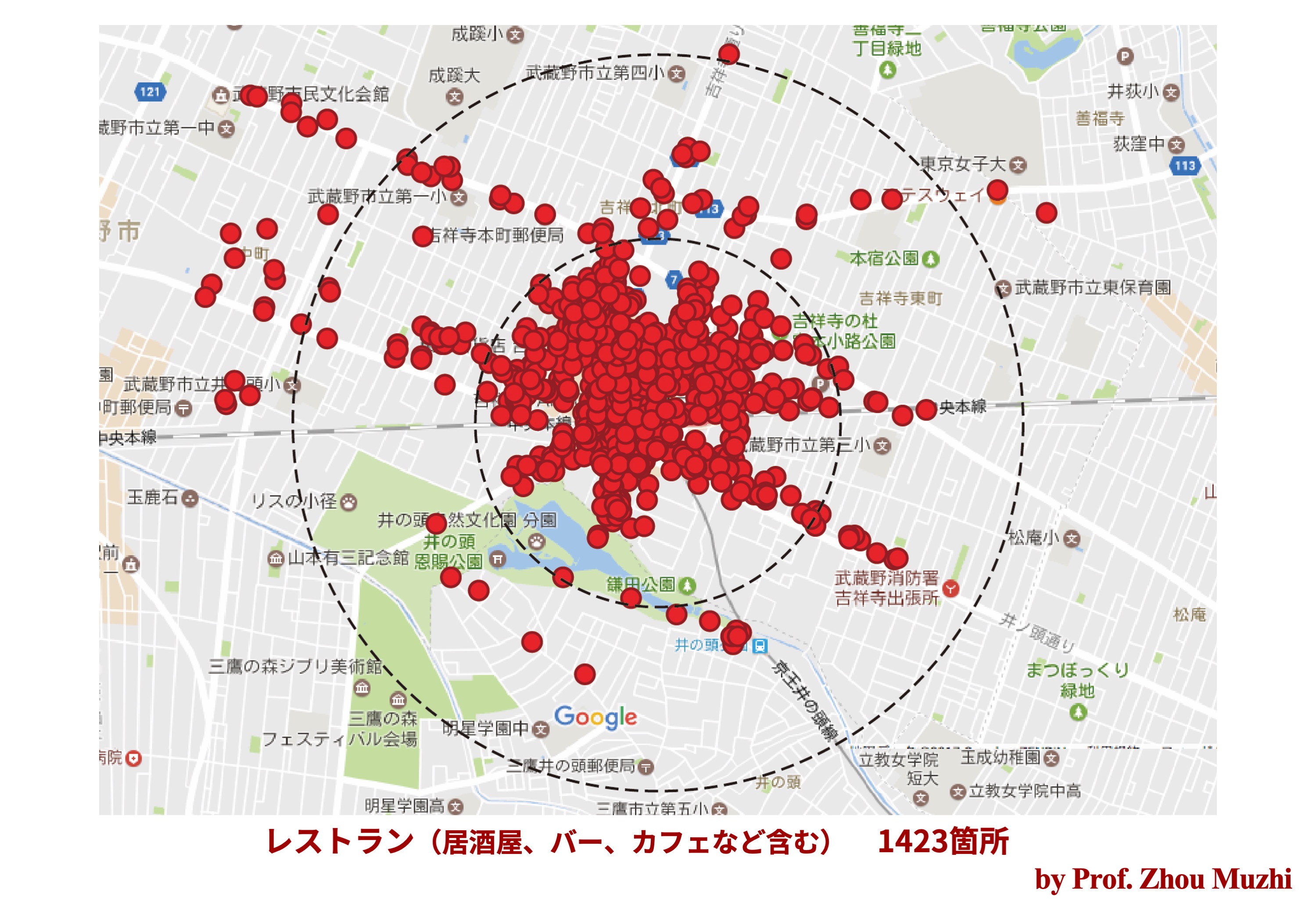

東近江のSIB、三方よし基金からできてきた中で具体的な話を一つしますと、東近江市は8490haの農地面積があります。近畿で一番大きい農地面積です。その一方で、工業地帯でもあります。具体的に言いますと、村田製作所、京セラ、トッパン、日電硝子、パナソニックがいわゆる電機部門とホーム部門があり、大手メーカーの工場が非常に多いですが、そういう中で農業のSIBができないか。地域商社をプライバリーコープと名前付け、これが成功できたらと考えています。もっと時間いただいて皆さんにお話させていただきたいぐらいです。わずか1500万円の予算を議会へ通すのが結構大変でしたが現在、地域商社をつくろうとしています。

これはまさに三方よし基金SIBの延長線上として、これから事業をやろうとする人たちが、いかに行政と民間の金を集め、金儲けをするかということです。発想は、眠っている預金、タンス預金と言われる預金と、まぁこれは深尾先生の分野になりますが、使わずにずっと持っている金を何とか引き出して、投資していただこうということです。もう駄目だったら諦めていただき儲かったら非常にリターンがありますよということです。

今、金融機関からお金借りるのは大変です。もう債務保証しなきゃいけないし、信用保証協会の了解を取らなきゃいけないし、担保は必要だしということで。そういった無担保で貸せるという仕組みを、カジュアルにもっともっと利用できるような制度を作って、若い起業家に利用していただこうということで、まさに始まったばっかりでございます。

この仕組みが結果どうなるかは、また報告の機会があったらさせていただきたいと思います。冒頭申し上げましたように、一定の条件が必要なのと、いわゆる官と民が本当に一緒になってやらなければ、なかなかできないことを現場から提供しておきたいと思います。

吉澤 ありがとうございました。ここにあります「三方よし基金」のモデルを全国で使っていこうという形で、私も普及活動をさせていただいております。おっしゃるように地域の市民力、それから文化力、理解力があるかどうかが一番大きいと思います。

東近江の場合は円卓会議ということで、2030年、どんな町になりたいかをこの10年近く考えてきました。実現するためにお金をどう巡らせるかの知恵が出てきて、深尾先生のお知恵等を借りながら財団法人を立ち上げ、それを公益財団にすることによって寄付や休眠預金等々、入りやすい受け皿を作った。

市長におっしゃっていただいたように、行政と市民と、そして地元の金融機関が一緒になって、2030年の町を作るために必要なお金をどう融資し、それをこれからどう動かしていこうかです。

東近江はもともと渡来人、韓国等々から海を渡って来られた方も多いです。そういう意味ではもの作りの文化、それからお金勘定も含めた、中国、あるいは韓国からの人々の知恵によって実は基盤ができています。そこにまた文化等が流れていった。非常に歴史的な時間軸、空間的に面白い所です。

そういう意味で、ぜひ皆様方には、ローカルサミットの第10回に、お時間ございましたらご参加いただければと思います。今回はものすごく面白いことに、東近江市役所の若い人たちが応援して、セッションの幹事役をやっていただいたのです。そういう意味では、これまでローカルサミットは市民主体でしたけれども、今回は行政と市民が一体となって準備をしているところです。

最後に一つだけ、大倉喜八郎の大倉も、実は小椋姓から出てきています。それを本学の先生がちゃんと文献で残してらっしゃいまして、17世紀に近江から新潟県の新発田に移った方が大倉喜八郎のご先祖ということです。そういう意味から言っても、近江商人、東近江の方々が様々な所で地域づくりをしてきたということで、この東経大とのご縁に繋がります。

それでは深尾先生にローカルファイナンス、社会的投資を活用した持続可能な地域づくりについて、東近江と全国の動きをまとめていただきます。よろしくお願いします。

■ 社会的投資が変える地域と立ち位置

深尾昌峰 皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、龍谷大学の深尾と申します。先ほど、中井さんから世界的な潮流としてのESG投資や環境金融のお話がありました。私は中井さんのお話を、地域社会で実走できるかのチャレンジをこの間ずっとやってきました。そのお話をしたいと思います。

お金の流れが社会を変えると思っていますし、立ち位置、ここで言う「ローカルファイナンス」という言葉を我々は作りました。このローカルファイナンスは、まさしく立ち位置。地域の中でのいろんな主体の立ち位置を変えうると思っています。今、市長からもありましたが、役所の立ち位置、市民の立ち位置、企業の立ち位置。そういったものが、もう少し投資行動や地域の営みを通じて変わっていく予感がしております。そのお話をいたします。

これは東近江市で作業させてもらっていますが、人口が私たちの社会で変わっていく。大事なのは、今私たちはどこに生きているかということです。この放物線上の頂点に近いところに生きているわけです。それはどういうことかと言うと、もうモデルのない時代。これまでの常識やこれまでの在り方が通用しない。新たな文明社会みたいなものを構築していかなければいけない時代認識を持っておくことだと思います。それはもうポスト近代と言っても過言ではないか。今日の前半のお話もそうでした。

それを僕らはローカルな立場で考えると、まさしく自治モデルの模索だと思います。今、小椋市長からもありました。官民の在り方、一緒にどうやっていくかの役割分担も、もう少し新しいモデルを作る。フリーライダーの市民、そして行革です。ある意味やせ細ってしまった自治体ではこれからの暮らしを支えていけないです。だからといって今までのような補助金に依存をしていく形は、市長もおっしゃったように限界が来ている。

そうすると新たな自治モデル、もっと言えば、私たちの暮らし、生き方、豊かさみたいなものを再提議しながら、自治で、私たちの暮らしをどう地域の中で守り作って行くモデルを生み出す。今、まさにそんなタイミングだろうと思います。

それを私たちは今、社会的投資というキーワードを使いながら、地域の金融を地域の自治にどう結び付けていくかを、いろいろな仕組みを作りながら考えています。今日お越しの吉澤さんはじめ南砺市や小田原市などさまざまな地域の皆さん方と研究会をつくり、東近江という舞台でローカルファイナンスの在り方を考えています。

それをもうちょっと大げさに言うと、今までの国と産業を中心とした統治構造から、地域を単位とする社会経済ガバナンスをどうつくっていくかだと思います。先ほどのエネルギーの話もそうでした。要は自分たちの暮らしや町の出資も含め、自分たちの地域を単位とする社会経済ガバナンスを、新しい資本主義を模索していく中で、どうつくっていくかだと思います。

大前提になるのは、先ほど市長が地域力という言葉でおっしゃいましたが、地域の資源をいかに活用できるかの眼差しがないと実現できないわけです。それは、先ほど吉澤さんの話にもありましたが地域のお金は実はたくさんあっても、預貸率を活かせていない。

人もそうです。人材も実はたくさんあります。豊かな自然もたくさんある。これも資源です。文化もあります。今まである意味、東京一極集中の文脈の中で、減価という言葉なのかなと思いますが価値が減らされたり無価値化されてきたものが、実はものすごい財産であり、価値があることに少しずつ私たちは気付き始めた。そういったものを活かした統治構造の変化をつくり出していかなければいけません。

今までいろんなものが補助金ありきで、インセンティブが与えられ、国から下りてきている。これによって社会が変わっていくこともありますが、本当にそれが地域の力を引き出すことに最終的につながってきたのかどうかも地域の眼差しから考えなければいけません。

そういったことで、社会的投資、自分たちでお金を調達し共管する資金を束ね、投資の在り方を変えることで、地域のありようを変えていけると考えています。この社会的投資は、今G8でもかなり議論をされていることです。キャメロン前イギリス首相がかなり言い出したこともあり、G8各国ではタスクフォースができています。日本でもこういった議論を、どう実走化するかが議論されています。

これは何かと言うと、今までの投資は利回りだけを追求する、経済的な収益を軸とした評価軸だったわけです。この社会的投資、ソーシャルインベストメントは、そこに社会的収益をどう併せ持つか。ソーシャルインパクトをどういう織り込むか。まさしくESG投資なわけです。こういったものが地域でどう実走化していくのか。

僕自身の課題意識は、今までわれわれのソーシャルビジネスでは、ローカルビジネスという類のものは、なかなかスケールやインパクトを出すことができてこなかった。それは、社会のありようを変えていくときに、地域にあるお金や人や、資源をうまく生かしていく社会技術がなかった。そういうものが地域の中にきちんとあれば、それをもっと活かして地域で豊かな生活をつくりだせると思っているわけです。

その実験の一つとして、今東近江で、自治体のガバナンス改革と社会的投資を組み合わせたらどうなるかの補助金改革を、社会的投資でやらせてもらいました。これは、成果連動型補助金制度で、平たく言えば補助金を受ける側の最初の原資を、補助金の交付決定を打ってもらい、お金を後払いにしてもらう。自治体は後払いします。

その間の資金はどうするかというと、市民の皆さんで出資をし、その人に託し、その人が決められたアウトカムをきちんと出せば、それを行政が後払いで出資者の人たちに返すモデルです。そういうモデルをつくって、東近江で、市長に無理を言って昨年度から実験をさせてもらっている。日本ではどこもやってなかった仕組みです。

どういうことが起こったか。面白かったのは、補助金を受ける側もこんなややこしいこと嫌だと言うかなと思ったら、皆さん歓迎してくださった。インパクトで自分たちの事業を評価してもらえるのは、すごくハッピーなことだと皆さんおっしゃった。あとは出資者という市民の姿が見える。要はそこに関係性を紡げる機会になったということです。

例えば僕が「農家レストラをやります」と言って、500万円の補助金をもらったとします。そうすると、例えば皆さん方が僕の友達だとすると、1回は来てくれるわけです。僕が出した料理を食べて、まずかったときに皆さん方どうでしょう。市長、僕の料理がまずかったら。

小椋 二度と行きませんね。

深尾 二度と行かんけど、僕には言わんでしょ?

小椋 言わない。

深尾 大人ですから。言わないわけです。だけど心の中では「二度と来るか!」と思って帰るわけですね。これって、結局そういう構造の中でそのビジネスは潰れていくわけです。ただ、僕に市長が50万円の出資をしていたら、きっと怒りますよ。「なんであんなまずい料理を出すのか」と。

これは支援です。関係性ができたときに当事者化している。地域に必要な事業であればあるほど、お金を出すということで、実は当事者化していく。みんなでやっていくというオーナーズシップがそこに生まれるわけです。そういうお金の流れができたときに、実は出資者という支援者を獲得していく関係性が生まれたりするんです。

あと一つ、これが非常に面白いポイントは、経費の使途は問われない。税金じゃありません。僕が一義的に受けるのは市民からの出資ですから、後で税金として戻してもらうのは出資者への償還金ですから、その時点では領収書のチェックなどは発生しない。成果を出せばいい。そういう仕組みを作っていく。これやるときは「こんなのに金出すやついるのか」とおっしゃっていた。しかし実は東近江ではすぐ集まりました。

いろんなオーナーシップを発揮したい市民がいること自体が東近江の財産で、そういう形ができてきました。行政にとっても、ある意味で政策的なインパクトに事業を変えていけることが起こってきました。仕組みを変えることが市民の出資によって展開された。まさしく社会的投資が人々の立ち位置やありようを変えていくきっかけになったと思います。

何よりも市役所が、すごくいいです。このような日本で初めてのことをやるときに、契約検査官という法務セクションの人が僕のところに来ました。契約検査官はチェックする所ですから邪魔しに来たと思った。で、彼はどう言ったかというと「これ日本に例がないですね」「はい」「じゃあ、僕にこの契約書を作らせてください」と言ってその若手の職員が志願してやってくれました。

そういうことが実現できる役所を持っていること自体、僕は東近江の財産だと思います。何よりも、先ほど市長もおっしゃいましたように、この仕組みはあくまでも手段です。東近江は自分たちの町をどうしたいのかの下敷きがある。これが非常に重要だと思います。

■ 社会的投資専用金融会社を設立

深尾 そういう意味では社会的投資と地域は、いろんな組み合わせができます。後でも少し触れますが、僕らは社会的投資専用の金融会社をつくりました。いろんな地域の皆さん方からオファーが来ています。例えば自然資本を活用した地場産業インキュベーションがしたい、まさしく農業を基軸としてつくり出したい、地場産業化したいと。

例えばミカンが有名です。さきほどの100年企業の話もそうですが、これは誰かがミカンの木を植えたから、今ミカンが地場産業になっている。こういったものをみんなでお金を出し合ってやろうとか、今は廃棄物の適正処理もこういったお金でやろうとか、いろんな話が私どもの所に舞い込んできています。

そういった形で、今プラスソーシャルインベストメントという日本で初めての社会的投資専用の金融会社をこの前、財務局から免許をいただいて創りました。この会社で、そういった地域の社会的投資の債券を発行していきたいと思っています。

21世紀金融行動原則やESG投資を、地域でどうドライブさせていくか。投資が社会を変えられると思ってこうした仕組みをつくっていきたいです。

且つ、地域の金融機関と連携をしていく必要があるだろうと思います。今いくつかの地域の金融機関さんとやっているのは、地域の金融機関では例えば投資信託を売っていて、そのお金は投資信託を買うと域外に出ていきますが、こうした投資の商品を、地域の金融機関の窓口で買える時代をつくっていきたい。そんな仕組みを作っていきたいと思っています。

窓口に何気なく来た預金者の地域住民が、自分たちで商品、例えば保育所がない地域だったら保育所債をみんなで行政と一緒になって作り、それを買うことで地域のお金が循環するといった仕組みを、今いくつかの自治体さんや金融機関と作っています。

本気で社会変革を目指し、自分たちの低炭素型社会、持続可能な地域づくりに向けて、価値の創造と、何よりも行動様式を変えていくことにつながります。オーナーシップが健全に発揮できる。自治の在り方、当事者化などいくつかのキーワードを今日申し上げました。知恵や資源はあるわけです。

それを活かす社会技術として、社会的投資を地域にいかに実走化していくかを、今私たちはいくつかの地域の皆さん方と考えさせてもらっています。

そういったところと、先ほどのような官民ファンドや、国の仕組みを有機的につなげていくことで環境省の国全体を考えた政策として環境金融の流れと、そして僕らが今地べたでやっている地域のローカルファイナンスの流れを融合させながら、持続可能な地域社会を作るための、お金の流れをデザインできればいいなと考えています。

吉澤 深尾先生、どうもありがとうございました。全体を鳥瞰する上で貴重なお話でした。ソーシャルなイノベーションを起こすためには、社会的な課題を解決する社会的な技術が必要で、その金融的な技術を少し変えることによって、新しいローカルなファイナンスが生まれ、新しいお金のパラダイムもできてくると思っております。

私も中国を回りながら、プラスソーシャルインベストメントで活用できるような案件を発掘しながら、一緒になって今活動を始めさせていただいているところでございます。

それでは太田住職です。富山県南砺市では先ほど田中市長から南砺未来創造基金の話がありました。その中のメンバーにも入っていただき南砺全東近江版の基金をつくる議論をしているところです。太田さんはその会議の中で「これは結局新たな御講を作ることだね」と、ぽつっとおっしゃいました。

それは何かと言うと、南砺には既にそういう皆で地域づくりのためにお金を出す、あるいはそれを使う仕組みが実はあり、それを活かしていけばいいんだとのお話をされました。そんなことも含めて、我々が今やろうとしていることには懐かしい過去の知恵があり実践があった。それを未来に向けてどう現代のコンテクスに変えていくのか。東近江の文化とも重ね合わせてお話ください。

■ 「土徳」に出合い、地域の育む力を磨く

太田浩史 「散居村」という言葉は聞いたことないですか。私らの南砺というのは、家が散らばっているんです。周りに屋敷林があって、周りは田んぼです。その家が非常に大きい。だから恐らく、南砺市と砺波市合わせて考えてみますと、1人当たりの家の敷地面積は、恐らく日本一だと思います。

それは何のためかというと、御講をするためです。御講というのは、村の人たちが皆で月に1回とか2回集まって語り合う。御講は村の人全部が入らないかんですから、それで家が大きい。だから自分のためでなく、パブリックスペースと言いますか、そういう家を造るためには、実は大変なんですね。

昔は親、子、孫、3代で家を造ると言われました。だから1代は25年です。しかも40歳になるまでは、家を造っちゃいかんと言われましたから、「よし、俺は家を造るぞ」と言ったら、その人は絶対に完成を見ることができないんです。孫の代でようやく完成する。

こういう考え方は、江戸時代からだったわけではない。よく調べてみますと、大正から昭和にかけて、そういう傾向が非常に強かった。二宮尊徳の「報徳仕法」です。最近、中国の方々も「報徳思想」について二宮尊徳を研究しておられると聞きますが、二宮尊徳の仕法は、江戸時代に尊徳自身が非常に行って、最も大規模に行った場所が、日光と福島県の浜通り、相馬です。

この日光と相馬について尊徳は弟子たちに言っていた。「いろいろ投資をするのはいいけれども、決して田んぼを汚すようなものに投資してはならない」と。ところが、その日光では足尾鉱毒事件が起こり、相馬地方は今度は原発災害という、どちらも当時の人たちは途方に暮れたような、自分たちでどうしていいのか分からないような大きな問題だったと思いますし、今でもそうですね。

私たちは、尊徳の神域というか神聖な場所をそうして裏切ってきたような歴史も持っておるわけです。そういう中で、実は尊徳の亡くなるときに尊徳を看取った人に、志賀直道という人がいます。この人は相馬藩士で、甥っ子が志賀直哉です。明治時代、一緒に白樺運動をやっていました柳宗悦、武者小路実篤、志賀直哉、みんな同級生だった。それで志賀のおじさんの所に行って、何か面白い人らしいから話を聞こうと。それで、この二宮思想を教わった。

それが後に、武者小路実篤が日向、宮崎県の木城という所で、「新しき村」という共同体をつくる。みんなでいろんなもの回し合いながら生活していこうという試みをやっています。柳宗悦は民藝運動。ものづくり、手仕事というものが実は非常に大事だということで、まさに、ものづくりの上での報徳運動のようなことをやっています。それで私は、民藝協会に関わっておるわけでございます。

先ほど「一つのリスクやピンチは、そのままチャンスになる」と、中井先生の話にありました。私たちのところでは、第二次大戦のときに非常に空襲がひどくなりまして、都会がみんな焼けてしまい、いろんな人たちが疎開してきた中に、いろんな文化人がいました。結果どうなったかと言うと、逆にその人たちの芸術が華開いた。昔「応仁の乱」のときもそういうことございました。

その一人に、棟方志功がおります。棟方志功は柳宗悦先生の弟子なんですが、柳先生が私らの町、南砺に来て、棟方を尋ねたら絵が良くなっているわけですね。それはなぜかと考えると、地域の力です。土地の力。土地の力がどういうものかを柳先生がよくよく考えて、「土徳」という言葉を発明しました。土徳とは、その土地の力で私たちは無意識のうちに育まれていますが、これが同じ地域力と言っても、いわゆる資源の土徳はちょっと違うんですね。

資源というものは、目に見えます。数値化もできます。ところが、土徳というのは目に見えません。お金への換算も勘定することもできません。しかし資源は有限ですけども、土徳はある意味では無尽蔵、無限ということが言えると思います。

それから資源は、私有できる。私物化できます。買えばいいんですからね。ところが土徳は、共有しかできません。こういうものを柳先生は、美しい民芸品が生まれてくる、あるいは人間の生活を美しくする、その原動力と考えました。

私たちは豊かな生活と言いますけども、「豊か」ということが一体どういうことなのか。金庫にお金がいっぱいあることが豊かなのかと言うと、そうではなくて、やっぱり生活が美しいことが一番大事だと思います。それから豊かな郷土とか、郷土の活性化には、郷土の姿が美しくないといけない。そこで、「美の法門」という言葉を言っています。美の法門はどこから出てくるかというと、大きな願いから出てくる。

この「好醜」というのは、好き嫌いです。見よいとか醜いという意味です。この、見よいとか醜いというのは人間の都合であります。ところがその人間の都合を超えたその土地に働いている大きな願いと私たちがいかにアクセスするか。それによって美しい世界が開けるという意味だと思います。これを柳先生は人間の美の根本に置かれました。私たちがこれを土徳だとすれば、どうアクセスするか。これは個人的なお金や欲望ではアクセスできません。ちょうど砂漠で砂を握るようなもので、砂漠を握ろうとしたって砂がほんの何粒かしか残らない。そうではなくて、自分も徳を磨かないと土徳とアクセスできない。

先ほどから聴いております三方よしの話も、社会的投資も一体、何に投資するかですね。土徳もそうですが、土徳は私たちが所有し獲得するものではなく、むしろ仕えるものなんですね。だから一体、何に投資するかというとやはり地域の育む力としか言いようがないです。何を育むかというと、やはり美しい心と美しい生活、美しい郷土です。それをどんどん増幅していく。

土徳というのは、例えば資源だとアクセスすればするほどなくなっていき、しかも有害な結果ももたらしますが、土徳はアクセスすればするほど増幅されていく。そういう感じがしております。表裏のように、表は資源、経済でありますが、もうひとつ裏は目立たないけれども、徳というものに裏付けられて初めて本当の発展や活性化があるんだろうと思います。

ですから、私たちの目に見えるもの、見えないもの、これをいかに私たちが自分自身の中で出合わせていくかが大切なのではないかと思いました。

吉澤 ありがとうございました。太田住職の説法を聴かせていただける南砺市民の人は、本当に恵まれているなと、いつも思いながら太田さんのお話を伺っております。今おっしゃっていただいたように、本当に地域の魅力、美しさをどう紡ぎ出し、磨き上げていくか。そしてそれを、未来の子どもたちにどう伝えていくか。それを繋いでいくための道具として、お金をどう意志をもったかたちで使っていくのか。そんなことを、このセッションでは考えさせていただきました。

パネリストの方、ひと言ずつコメントいただきます。まずは中井さんから、お願いします。

■ 顔の見えない世界で信頼できる情報がカギ

中井 ありがとうございました。グローバルな世界のお金の流れは速く、非常に尖ってきていますが、やはりそこは顔の見えない世界があります。僕らの世界でいうと、例えば冷蔵庫の中の牛乳は賞味期限という情報だけで日にちが過ぎれば飲めないと判断しますけれども、実際は1週間くらい飲めるんですね。

そのあたりはグローバルな世界だと顔の見えないところがある。そうした中で二酸化炭素を減らす環境に対応しようということで、流れていくのを具現化するのに大きなシステムとして動いていかなければならない。そのためには環境の情報は、顔の見えない世界の中で「信頼できる情報」がキーになっていくのかなと思いました。

ローカルなところは同じくお金を道具として社会をデザインしていきます。いまの「土徳」の話のように、顔が見えて信頼や徳の世界で、お金は同じように動く。しかしお金を動かすために、今までのように信用組合や信用金庫だけに頼っていられない。市民参加型の新しい技術は必要で、ちょっとした工夫でコストを低く、信頼関係を地域から自然の恵みベースで子を守り、いかにつないでいくか。その共有感の中でのお金の使い方であれば、一つのプロジェクトとして良いとすぐ判断できます。

昔はそうした意味で信用金庫でも人が貸す世界があって、なんとか屁理屈つけてお金を貸すということがあった。しかしローカルなところではお金を道具として、太田さんが言ったように、自然から湧き上がる中で人の信頼の形成をベースにお金を賢く使う道が広がりつつあります。

それをやりながら地球全体も賢く、知らない人同士でも情報交換し、デザインしてお金を使っていく。環境情報は分かりやすく信頼性が高まるものとしてやっていくことが大事かと思います。

吉澤 ありがとうございます。市長一言何かあれば感想も含めてお願いいたします。

■ 東京を美化するマスコミ規制を

小椋 お話させていただいた中で、やっぱりこれから問題となるのが東京一極集中と人口減少にどう立ち向かうかだと思います。一番大切なことは、一つは地域資源が足元にあるという自覚から始めたら、東京一極集中にはならないと思います。東京に憧れるというのは単なる享楽、快楽を求めて行くのが大半だと思います。ですからマスコミの規制ですね。

例えば東京だと、今頃の時間だと『シブ5時』という番組をウィークデーにやっているんですが、なぜ渋谷のニュースを滋賀で聴かなきゃいけないのか。何でもかんでも東京を美化するような、東京に憧れさせるような享楽的な方向性にちょっとは規制をかけなければいけないと、南砺市長、思いませんか?

田中 ものすごく思います。皆で頑張りたいと思います。

小椋 それと、もう一つは仕組みです。例えば、憲法14条を保障する一票の格差。あれは一人一票であって、その中の質的な違いまで保証していないのが本筋なんです。だから僕は政府が、例えば東京の人が鳥取や島根のように価値、重みを欲しかったら、どうぞ鳥取に移住してください、そうしたら価値できますよと。それぐらいのオーソリティーを今こそ、正当に取り戻さないといけないと思っております。これが継ぎ足しです。

吉澤 はい、ありがとうございました。深尾先生、よろしくお願いします。

■ 社会的投資による地域の仕組み作りと効果の可視化

深尾 ありがとうございました。今日は「土徳」という言葉に僕自身も出合えて、非常にハッピーでした。社会的投資もローカルな仕組みを作っていくということは、いろんな相乗効果が生まれることを、どう可視化させていくかが非常に大事だなと思いました。ただ単にお金を金融機関から借りるだけではない、もう少し関係性やオーナーシップや想いや、いろんなものがそこに絡み合うことによって、2倍にも3倍にも相乗効果が生まれていく。それをうまくデザインしていくことが非常に大事だと思いました。

社会的投資を僕が言い始めてから、実は最初に来た人は、誰もが知っている外資の金融機関の人でした。要は、彼らはリーマンを経て先程のESG投資みたいなものが大事だと分かっているわけですね。僕らが言い始めたこととどうリンクできるかを、彼らが考え始めている。

中井さんがおっしゃったように、世界的な動きが変わる中で、私たちはローカルでそういうものを惹きつけ、自分たちの関係性を増幅するものをきちんと地域の中で作れないと、またそれを利用して収奪する仕組みが生まれ、ローカルが置いてけぼりにされることが起こると思います。

ですので、ここはやはり、いろんな世界的な潮流とローカルの流れをきちんとお互いに見据えながら、ローカルの中に仕組みを作っていくことにこれからも力を注いでいきたいと思います。今日はありがとうございました。

吉澤 ありがとうございました。最後、太田住職お願いします。

■ 「一流の田舎」になるという道

太田 確かイギリスの詩人の言葉だったと思いますが、「田舎は神がつくる。都会は人がつくる」というものがあります。だから神というのは大自然と言っていいですし、あるいは土徳と言ってもいいです。

でも人と神が競争するなんてのは、そんな愚かなことはないわけです。だから、神がつくったものと、人がつくったものが競争するのでなく、お互いに尊敬し合いながら、敬愛し合いながら循環を果たしていく。それしかないと思います。

田中市長と、初めて市長選に出られた頃、そんな話をしたような気がします。そして一緒に合言葉にしたのが、「三流の都会になりたいですか。それとも一流の田舎になりたいですか」と、こういうことでございます。それで共に一流の田舎になる道をいこうと。

その時はどうしたらそうなれるかというのは全く見えなかったわけです。しかし、その光明が差してきたような気がいたします。どうもありがとうございました。

吉澤 ありがとうございました。「一流の田舎」という言葉に一番反応されたのは、大原美術館の大原謙一郎名誉理事長でした。先ほどの棟方志功のゆかりの自治体でサミットを昨年からやっていらっしゃいまして、来年は南砺で開催されるということです。

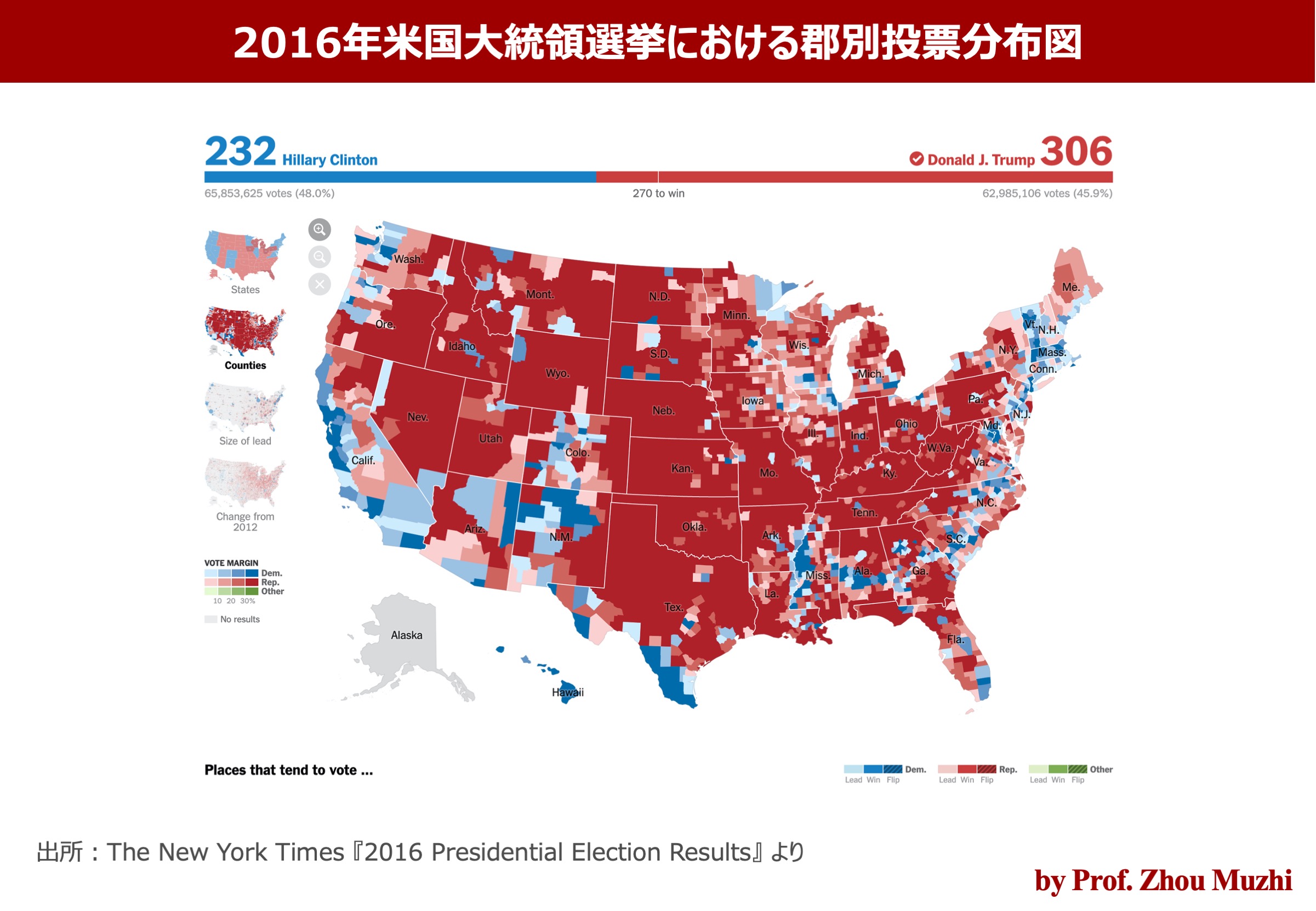

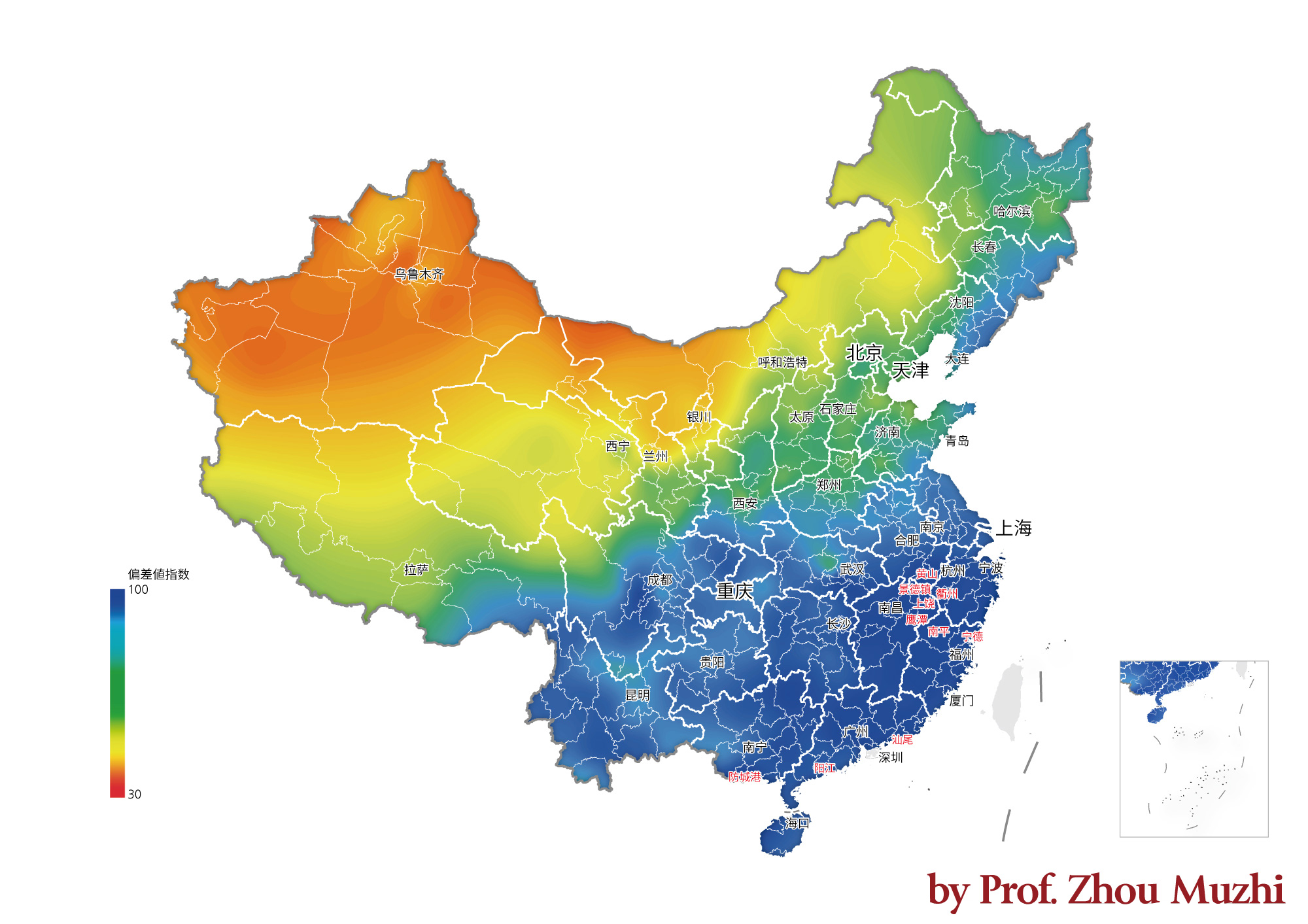

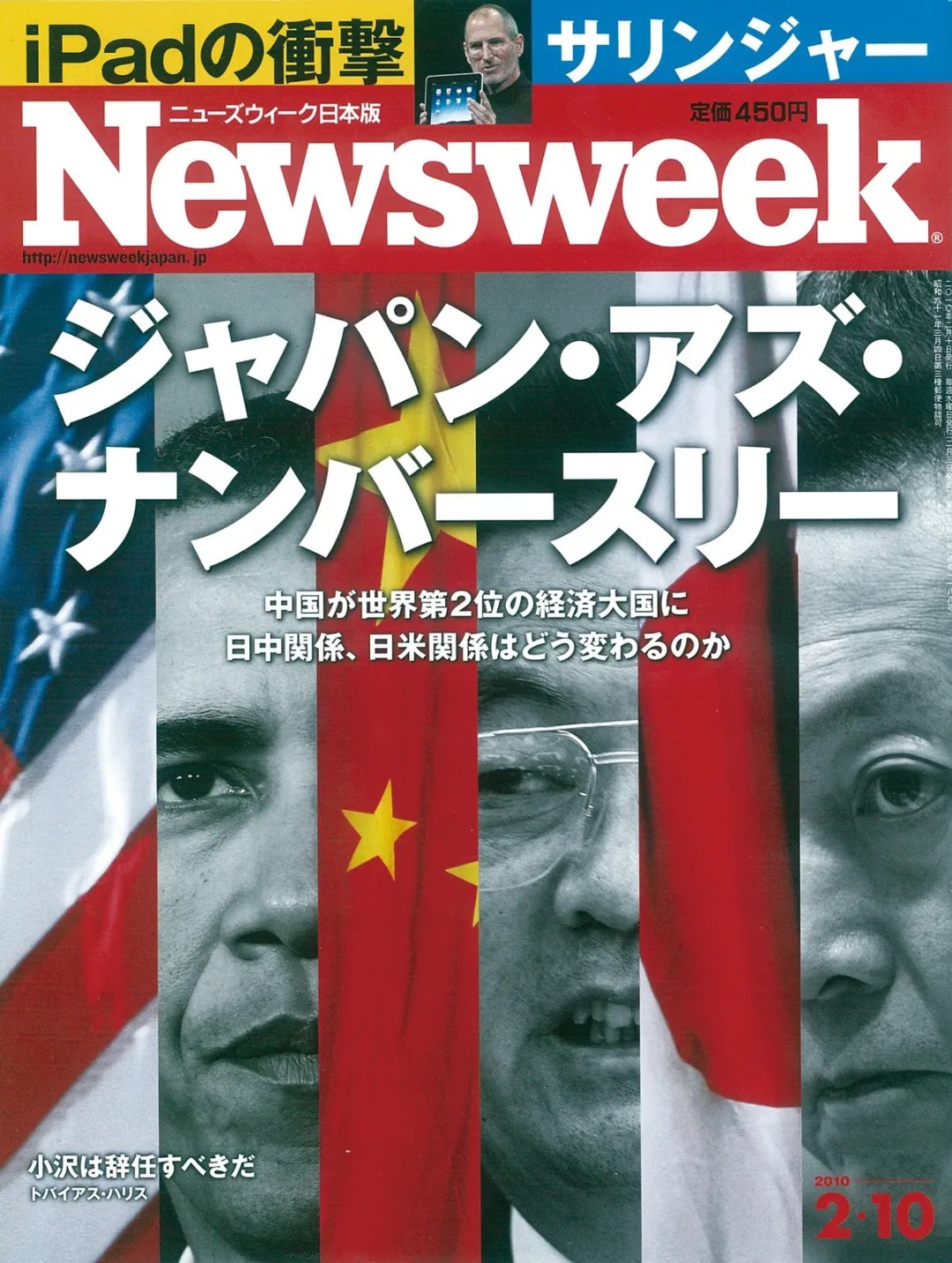

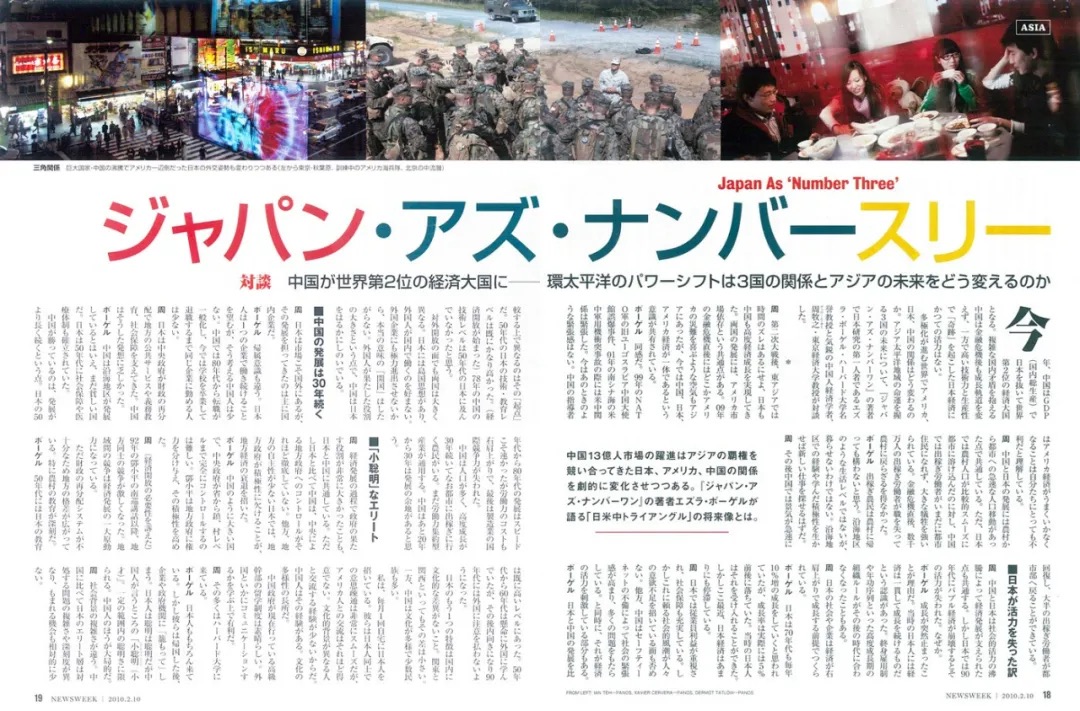

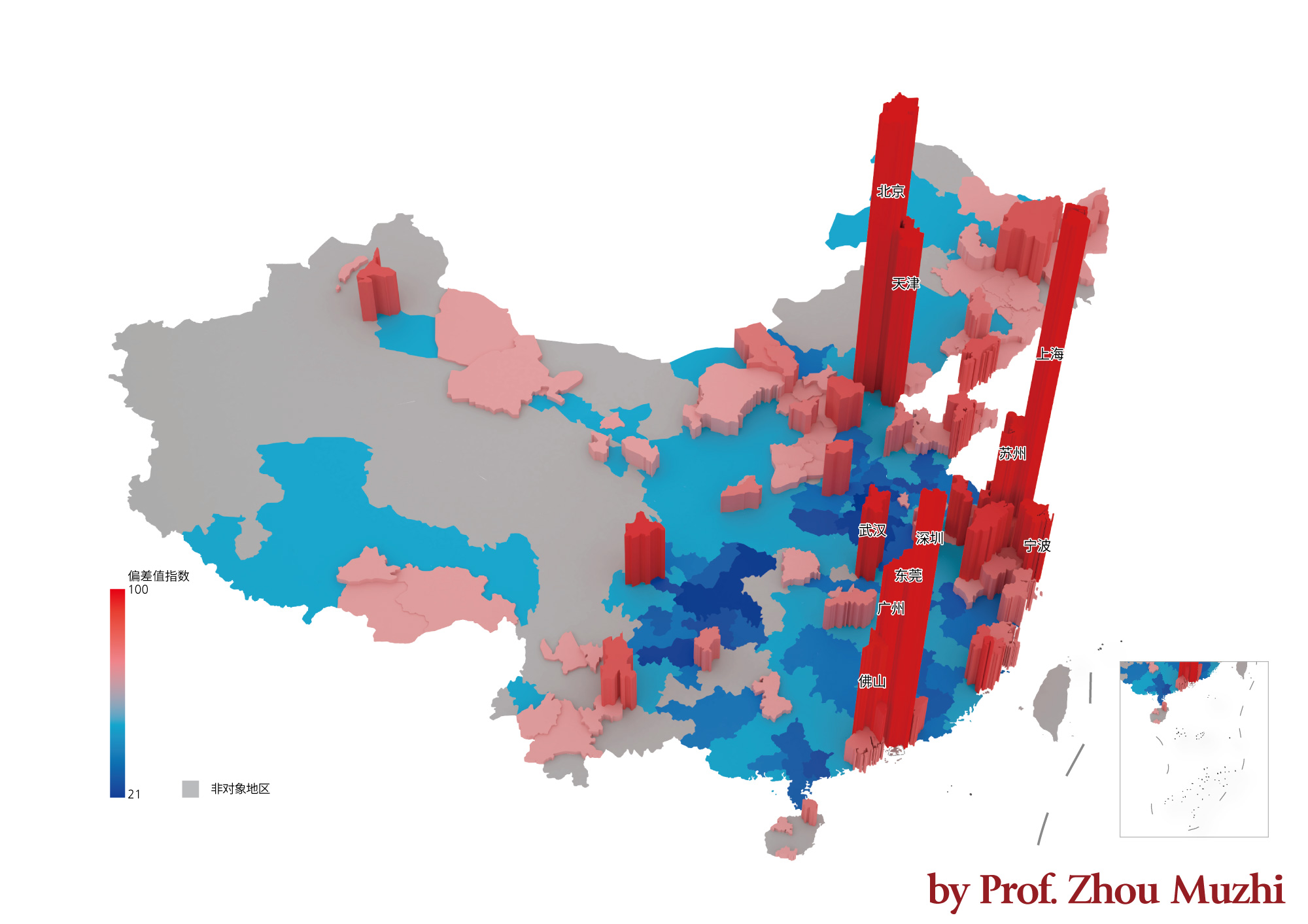

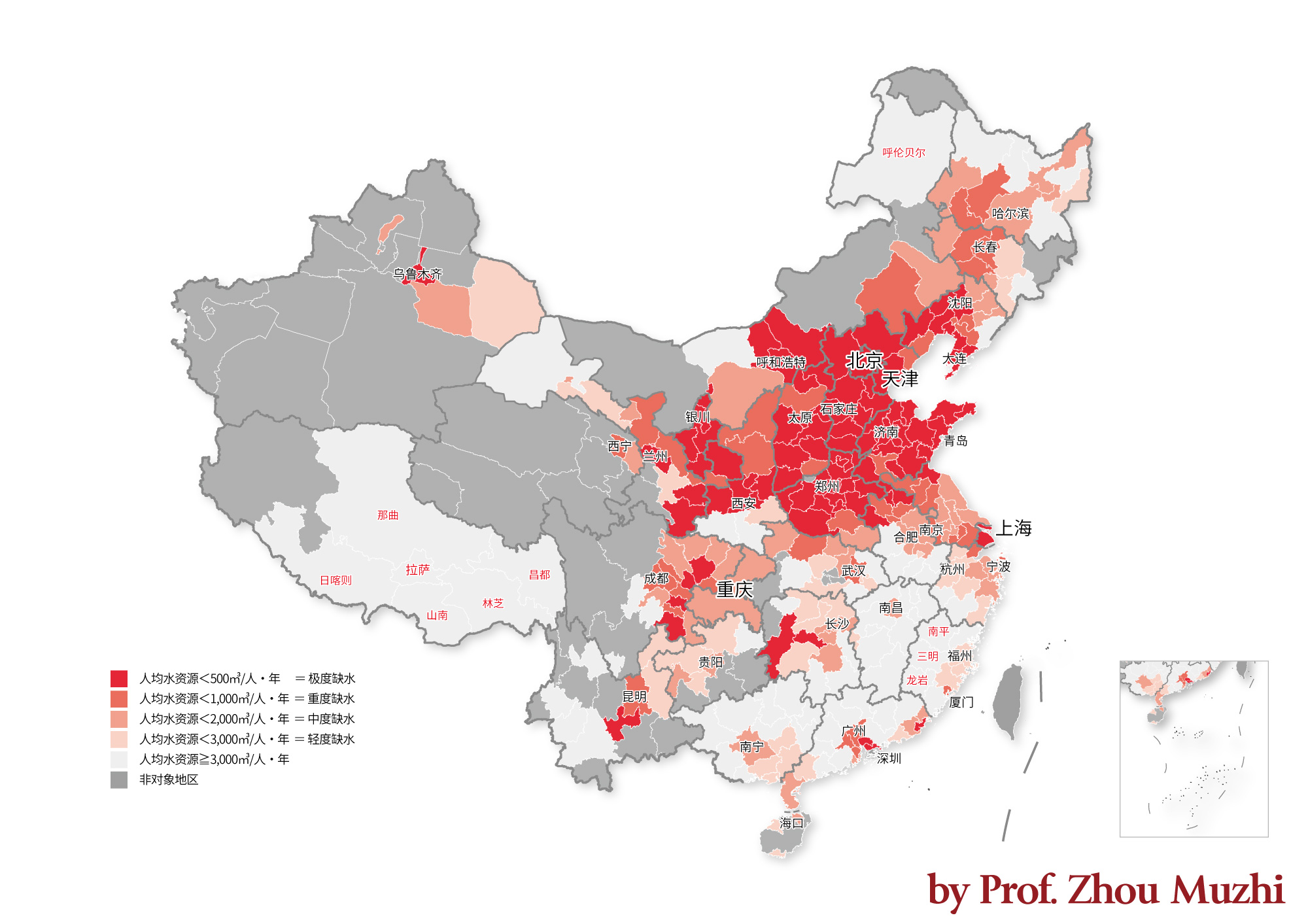

最後ですが、先ほどローカルサミットのご案内をいたしましたが、お手元に「東近江市イメージ調査」と、「中国都市イメージアンケート調査」があります。東近江イメージ調査は、周ゼミの学生さん二十数名が、今度のローカルサミット最終日で東近江市の地域づくりについてご提言いただくセッションもありまして、その事前調査です。ぜひ、東近江に沸くイメージも含めてご記入いただき、退出の際に学生さんたちに渡していただきたく思います。

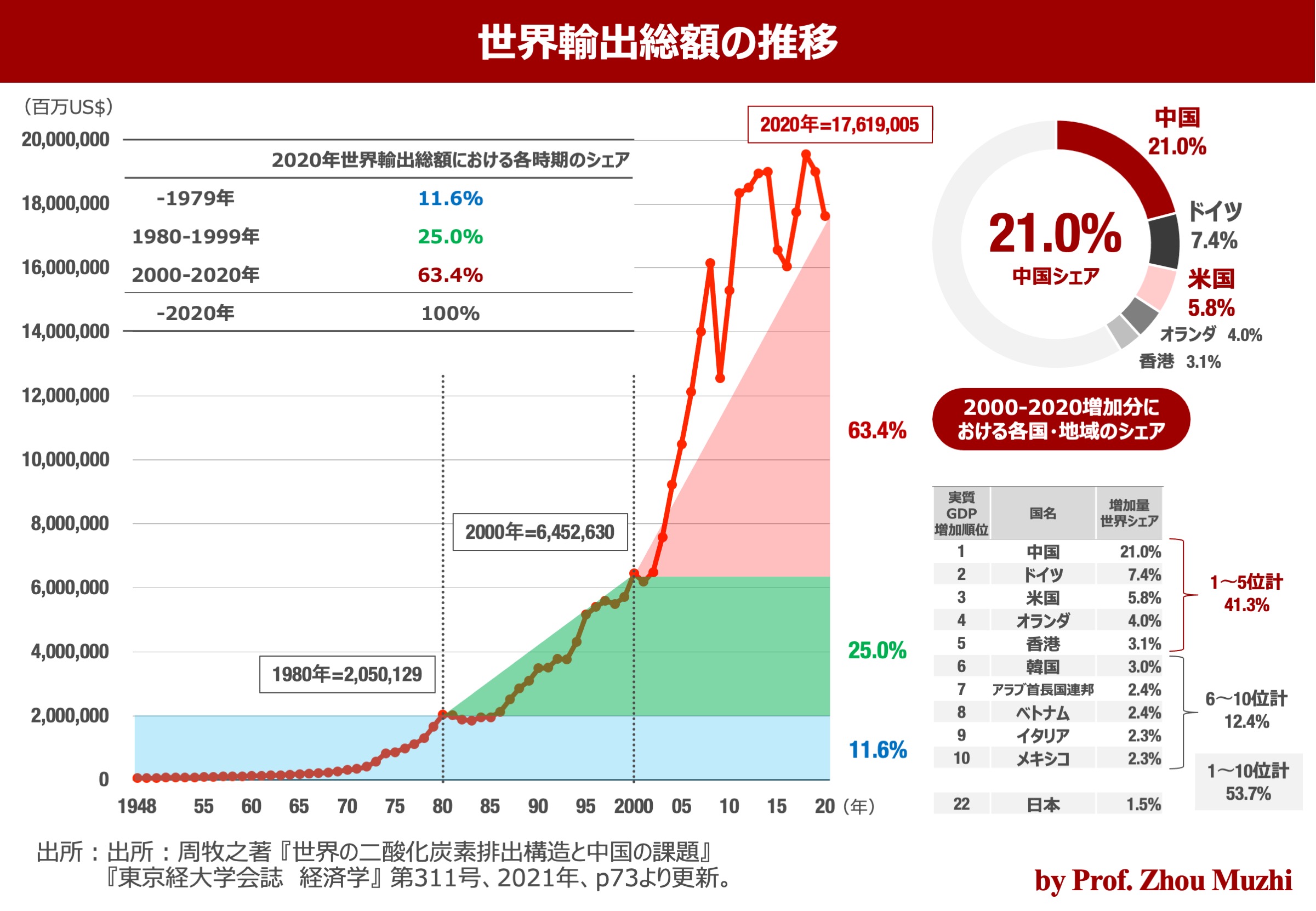

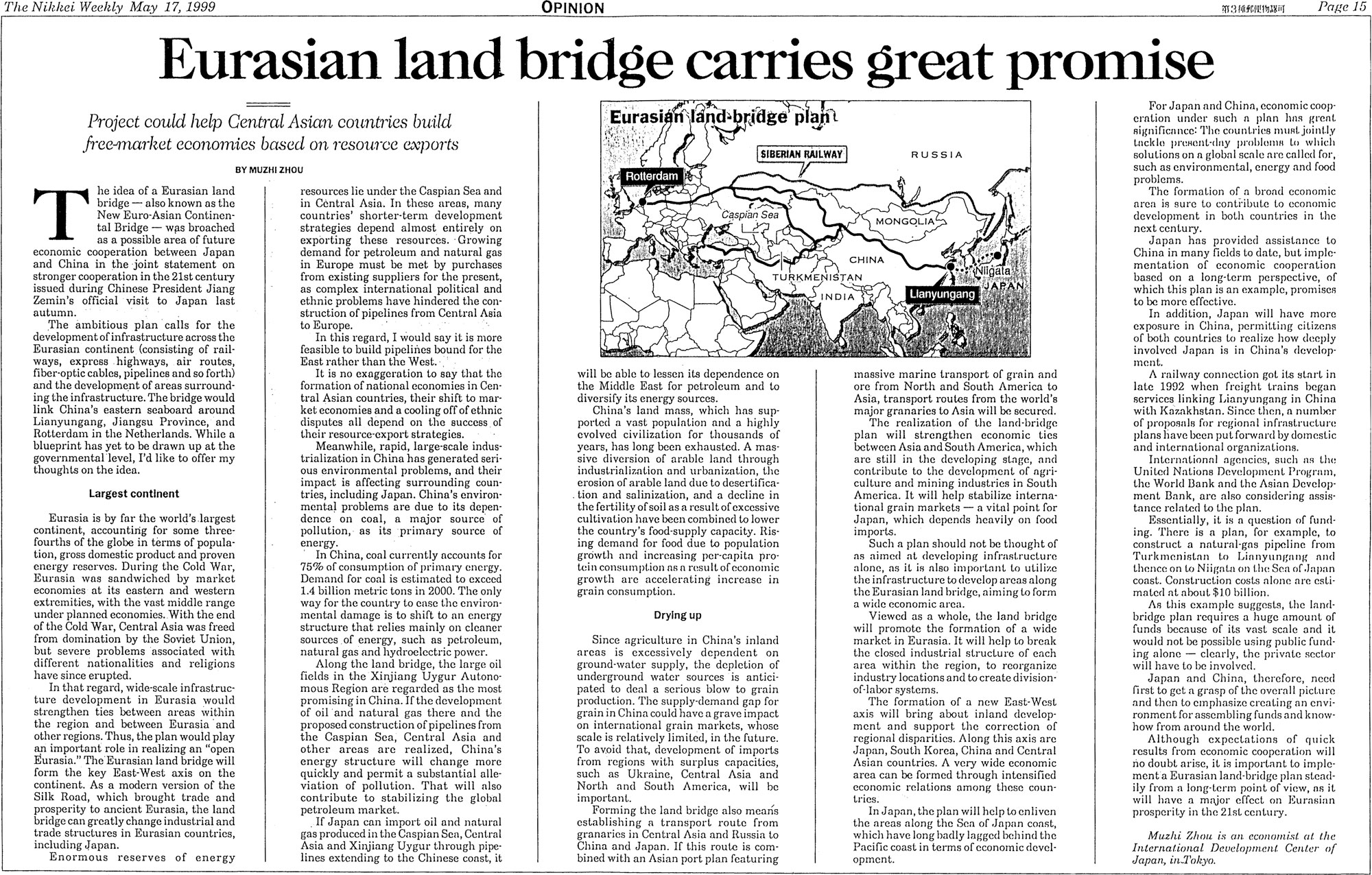

中国イメージ都市アンケートのほうも、周先生がこれから第3セッションで行う中国の都市と都市をどうつなぐのか、どう日本をつないでいくかのアイデアになると思います。

ありがとうございました。

〈第二セッション了〉