『環境・社会・経済 中国都市ランキング2017 〈中国都市総合発展指標〉』掲載

周牧之 東京経済大学教授

1. メガシティ時代

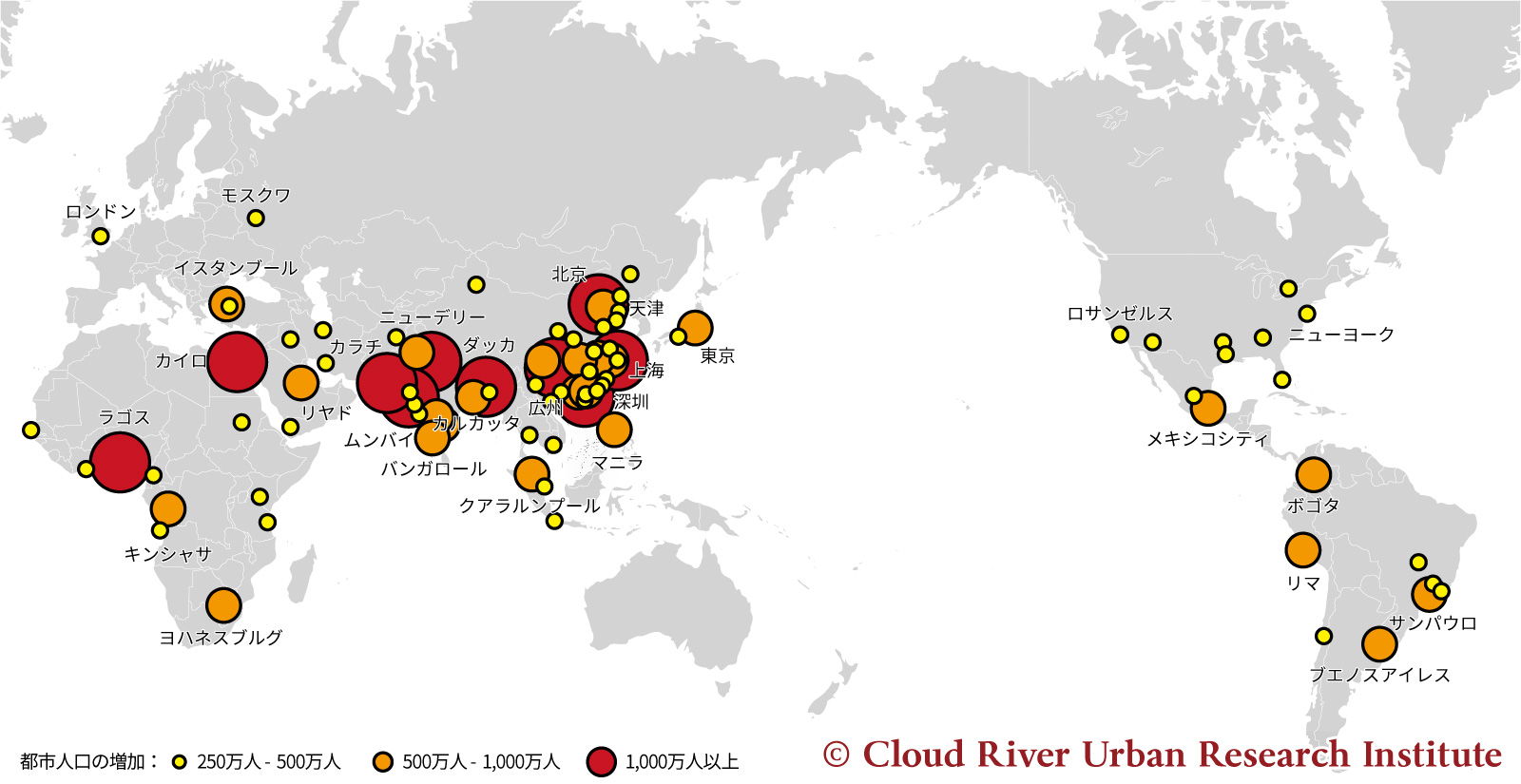

1980年以降、世界で大都市の人口は爆発的に増大した。1980年から2015年の35年間で、世界の都市人口は、中国の人口に当たる12.7億人増えた。この間、人口が100万人以上増えた都市は世界で274にも上った。なかでも人口が250万人以上増えた都市は92に達し、500万人以上増えた都市は35となり、さらに1,000万人以上増えた都市は11もある(図1を参照)。

出典:国連経済社会局編『世界都市化予測2014(World Urbanization Prospects: The 2014 Revision)』および『世界人口予測2015改訂版(World Population Prospects: 2015 Revision)』より作成。

注目すべきは、上記92都市における人口の増加分が5億人に達し、同時期、世界の都市人口増加数の約40%をも占めたことだ。こうした数字からうかがえるのは、世界が急激な大都市化、メガシティ化の時代に入ったということだ。

大都市化、メガシティ化に火をつけたのはグローバリゼーションである。大都市は世界中から人材、企業、資金を引き寄せ、急激に膨張し、地域、国家ないしは世界経済を引っぱり、それを変貌させている。

閉鎖的な産業構造で成り立つ伝統的な国民経済体制は、一般的には内包的なサプライチェーンを持って営まれていた。急激に進むグローバリゼーションは、このような局面を打ち崩した。

グローバリゼーションを推し進める最大の原動力は情報革命である。情報革命とは、半導体技術とインターネット技術によって起爆した知識経済の発展を指す。

情報技術の発展はIT産業を世界経済のリーディング産業に仕立てただけではなく、同時にIT技術はその他の領域にまで浸透し、学術専門領域間の、そして産業技術間の融合を促し、多くの産業を知識集約型のものに変貌させた。

2001年から2016年までの15年間で、世界の実質GDPは1.5倍に拡大したのに対して、情報・通信サービス業の付加価値額[1]と知識・技術集約型産業[2]の付加価値額はそれぞれ2.1倍と2.3倍に拡大した。IT産業と知識集約型産業が世界経済を牽引していることが見て取れる。

さらに情報革命は、国民経済の中に閉じこもっていたサプライチェーン、技術チェーン、資金チェーンをグローバル的に再構築した。輸送革命は、こうした生産活動の地理的な再構築を可能にした。

輸送革命とは、大型ジェット機に代表される高速航空輸送システムと、大型コンテナ船に代表される大規模海運システムの発展を指す。輸送革命は、国際間における人的往来と物流の利便性およびスピードを高めただけでなく、そのコストも大幅に低下させ、グローバリゼーションを促す一大原動力となった。

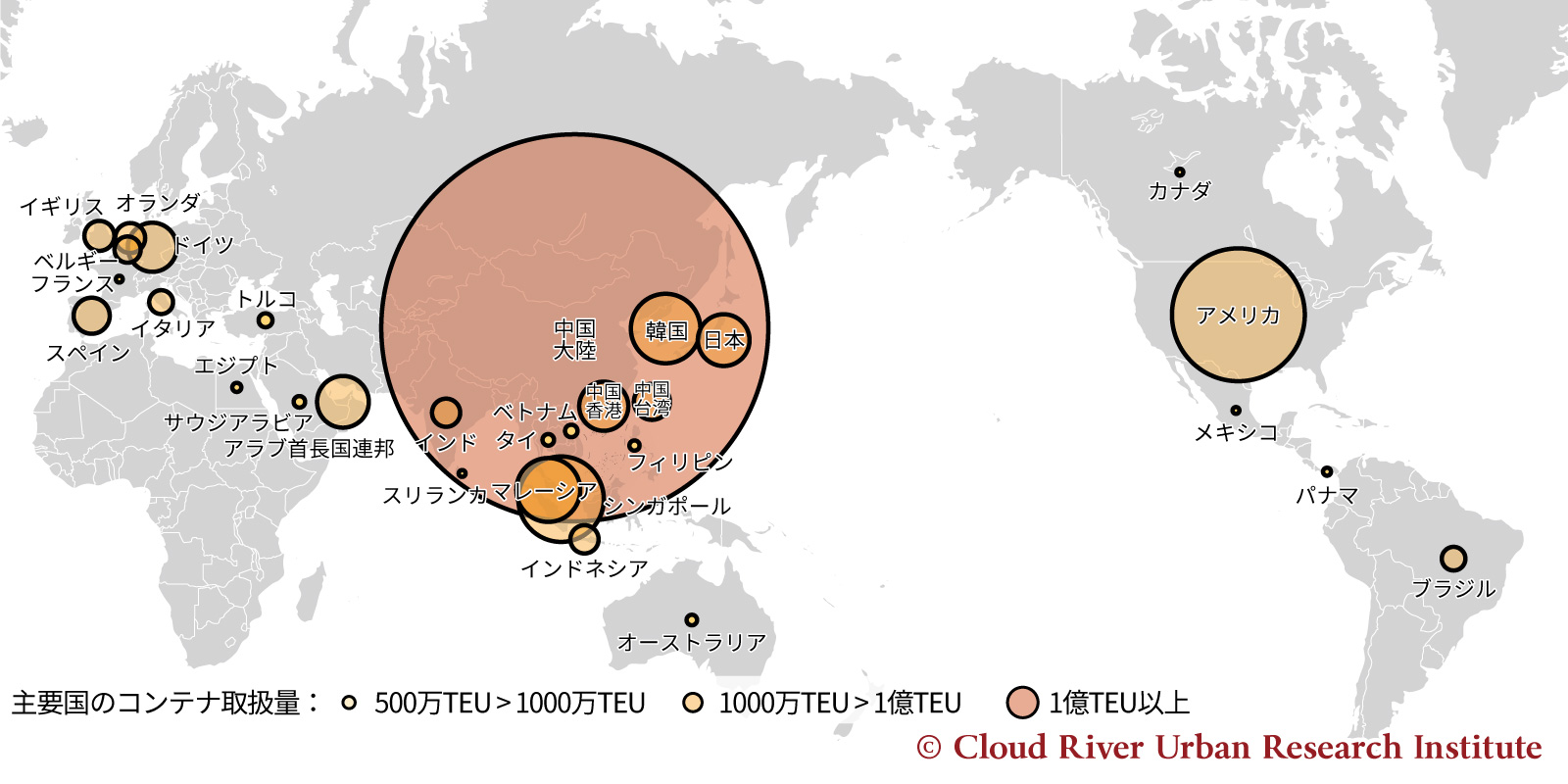

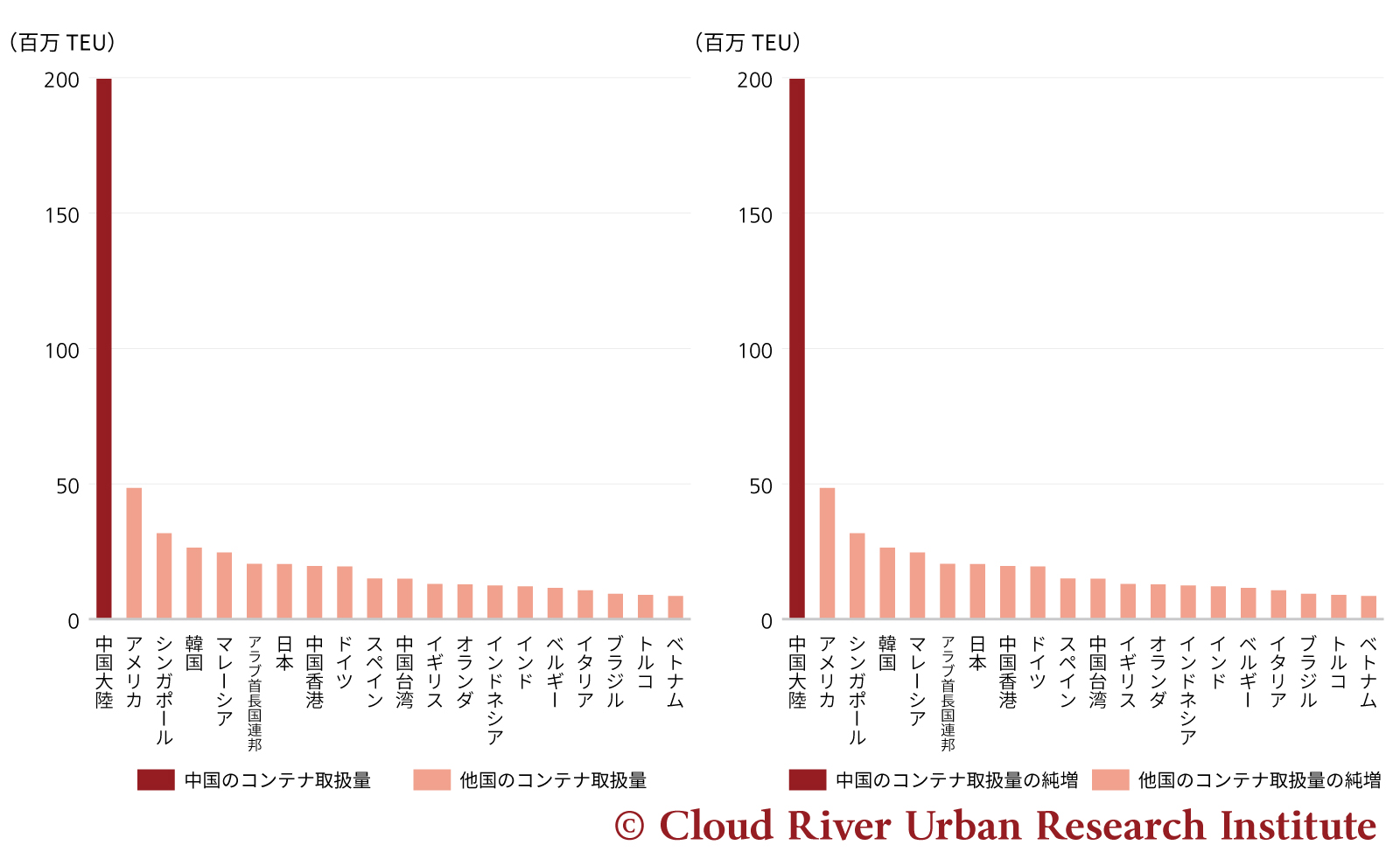

1980年から2016年まで世界の実質GDPは6.8倍となった。同時期に世界の港湾コンテナ取扱量[3]は18.9倍に拡大し(図2、図3、図4を参照)、世界の国際旅客数も4.4倍となった。国際間における人的往来や物流の急激な拡大は、世界経済の発展を促した。

出典:世界銀行(World Bank Open Data)、国際港湾協会(IAPH)『国際コンテナ年鑑(Containerisation International Yearbook)』、国連貿易開発会議(UNCTAD)『世界海運報告(Review of Maritime Transport)』および『Lloyd’s List & Containerisation International(CI-Online)』より作成。

出典:世界銀行(World Bank Open Data)、国際港湾協会(IAPH)『国際コンテナ年鑑(Containerisation International Yearbook)』、国連貿易開発会議(UNCTAD)『世界海運報告(Review of Maritime Transport)』および『Lloyd’s List & Containerisation International(CI-Online)』より作成。

1980年代以降、情報革命と輸送革命は凄まじい勢いで産業活動のグローバルな展開を推し進めた。

学問領域、業界領域そして国境を超えた産業活動の再構築は、イノベーションと創業などの形で行われている。これにより新興産業、新興企業は猛烈に成長し、1980年代以降の世界経済の繁栄を主導した。こうしたなかで旧来型の国民経済は崩れ始めている。交流交易をベースにした経済活動の再構築は、世界経済を急激に変貌させている。大都市は交易交流経済のハブとなって世界経済の新しい主体として台頭してきた。

もちろん、交易交流経済を推進する関連制度の確立と変革も、グローバリゼーションを後押ししている。もし1995年の世界貿易機関(WTO)設立以前の国際貿易体系を、グローバリゼーションの1.0バージョンとするなら、WTOの時代はグローバリゼーション2.0だと言えよう。

WTOは交易交流経済を積極的に押し進め、中国の発展に大きく貢献した。中国は2001年にWTOに加盟したことを契機に、一躍「世界の工場」に、そして世界で最大の貿易国となり、中国の沿海都市も爆発的発展を見せた。

オバマ政権時代のアメリカは環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership Agreement:TPP)を推進した。TPPはWTOと比べ、知的所有権の強化とサービス業、そして金融業の開放をさらに重視し、ISDS条項をもって企業権益保護を図ることを特徴とする。その意味ではグローバリゼーション2.1と言えよう。オバマ政権はTPPを通して、アメリカの知識産業、サービス業、金融業などの領域で優位性を強化しようと目論んだ。

日本も目下、工業製品輸出大国から投資大国、知的所有権輸出大国へと転換をはかろうとしている。また、実際にこれらの領域で、すでに大きな収益を上げている。日米両国はこの点、利益が一致しており、TPPの提唱者となった。

グローバリゼーション2.0時代、とりわけ中国がWTOに加盟してから、工業生産メカニズムと分布の世界的なパラダイムシフトが起こった。そうした中で、アメリカの産業資本はより高い利益を得たものの、国内の伝統的な工業地帯は工場倒産や労働者の失業など厳しい状況に陥った。グローバリゼーション2.0はアメリカを受益者と被害者という二つの集団に分け、その分裂を引き起こした。都市の角度から見ると、前者は沿海部の大都市に集中し、後者の大半はさびれた古い工業地帯と内陸部の中小都市に集中している。2016年のアメリカ大統領選挙で、民主党のヒラリー・クリントン候補を支持したのは前者であり、これに対して、共和党のドナルド・トランプ候補を支持したのは後者であった。

2016年のアメリカ大統領選挙は、グローバリゼーション2.0の受益者と被害者との間の、言い換えれば、沿海大都市と内陸部中小都市の間の政治経済的利益の争奪戦であったと言っても過言ではない。これは、トランプ氏がいくら醜聞や失言を繰り返しても、その支持基盤が揺らがなかった原因でもある。グローバリゼーションによるパラダイムシフトや大都市のストロー効果で、古い工業地帯や内陸部中小都市および農村地域が資本、人材そして活力を吸い取られ苦しめられて久しい。それらの地域で蓄積された不満の大爆発がトランプ氏の勝利につながった。

2016年には、もう一つ世界を驚かせる出来事があった。それはイギリスが6月23日に行った国民投票で欧州連合(EU)からの離脱を決めたことである。この投票もまたメガシティのロンドンと地方中小都市との対峙が背景にあった。結果、「EU残留」派の大ロンドン地区は、「脱EU」派として不満をぶつけた広大な中小都市および農村地域に敗れた。

2017年1月23日、トランプ氏がアメリカ大統領となった当日に発令したのが、アメリカのTPP正式離脱であった。トランプ氏は関税と貿易障壁に焦点を当てるTPPを退け、法人税率を大幅に下げてグローバリゼーションを一気に3.0にバージョンアップさせた[4]。これによってアメリカは再び産業資本の新天地となり、事業のアメリカ回帰の流れが出来上がった。

トランプ大統領は関税と貿易障壁を限りなく低くすることも忘れなかった。このために中国との貿易戦争をも辞さない姿勢を見せている。さらに、国内法人税まで下げることにより、企業が産業活動をより展開しやすくする環境作りに向けて、国際競争をしかけた。企業家出身のトランプ大統領は恐らく、企業活動にとってより低い関税と貿易障壁、より低い国内法人税率、そしてより少ない政府関与を目指しているのであろう。「アメリカ第一」を叫ぶトランプ大統領が結果的にグローバリゼーションを深化させ、加速させたことは、いかにも面白い現象である。

グローバリゼーションはこれからも失速することなく、さらに加速していくであろう。

猛烈に進展する交流交易は、大都市化とメガシティ化を促す。巨大都市は世界中から人口、企業、資金を大量に吸い上げると同時に、各国内部の社会経済構造の変革をも誘発する。大都市は世界変革の主役として膨張し続けていく。

大都市の膨張には、以下の要因が考えられる。

(1)交流交易経済における優位性

航空、海運、インターネットに代表される人的、物流、情報、金融などグローバルネットワークが高速化し拡大する中で、世界にまたがるサプライチェーンの構築がますます活発化してきた。交流交易経済には港を持つ沿海都市と、行政中心都市が優位である。

世界史を振り返ると、まず大航海が臨海都市の発展を始動した。その後、そもそも海運の基礎の上で成り立った産業革命は、原材料生産、工業製品生産、そして販売などのプロセスを世界に分担させた。それによって、大陸経済の主導的地位はくつがえされ、産業と人口の臨海港湾都市への集中を引き起こした。数多くの臨海都市は貿易港や工業港を基礎に、すさまじい発展を遂げた。ニューヨーク、ロンドン、東京は、これらの典型である。1980年代以来のグローバリゼーションはさらに人材、企業、情報、資金を臨海都市へと集約させ、たくさんの都市を膨張させた。

もちろん、今日の臨海大都市の「港」は、もはや狭義の海運港のみを指すものではなくなった。例えばロンドンやサンフランシスコなど先進国の臨海都市は、港湾機能のすでに半分以上を失っている。しかしながら港町としての開放性と寛容性とで、これらの都市はグローバル時代における経済、情報、科学技術、文化芸術の「交流港」として成功を収め、交流交易経済発展の新しいモデルを立ち上げている。こうしたことから見てとれるのは、開放性と寛容性こそが、交流交易経済発展の最も根本的な条件であるということだろう。

この点では、臨海都市と同じように、首都に代表される行政中心都市の巨大化の要因も、国家あるいは地域の政治経済文化センターが持つ開放性と寛容性にある。そして行政中心都市の巨大化のもう一つの原因は、政治、経済、文化、交通、情報などのセンター機能が持つ威力である。

世界に29ある人口1,000万人以上のメガシティの分布を見ると、うち19都市が沿海都市であり、8都市が内陸部に立地する首都であり、2都市が内陸部の地域中心都市である。これはまさしく上記の分析に合致する。

(2)大都市の吸引力の拡大

いわゆるストロー効果とは都市が外部から人口、企業、資金などを吸い取る現象を指す。人的交流、物流、情報、金融などのネットワークが加速かつ拡大するなか、ネットワーク中枢都市のパワーは絶え間なく増強されることで起こる。ますますパワーアップする中枢機能は、大都市の吸引力を強化し、巨大なストロー効果をもたらす。

大都市の吸引力拡大のもう一つの原因は、知識経済とサービス経済の属性によるものである。1980年以降、急激に発展した知識経済とサービス経済は、寛容性と多様性のある社会環境と、一定の人口規模、人口密度を必要とした。これが中心都市と沿海都市が、知識経済とサービス経済の発展を主導する所以である。経済発展はこれら都市に人口をさらに呼び寄せ、その規模と密度をますます上げる良い循環を生む。

知識経済とサービス経済は巨大なエンジンとなって、急速な大都市化、メガシティ化を推し進めている。

(3)都市積載力の向上

インフラ整備水準とマネジメント能力アップにより、都市は人口とその密度に対する積載力を向上させてきた。東京大都市圏を例にすると、1950年前後に1,000万人口を超えた同大都市圏は、環境汚染、交通渋滞、住宅逼迫、インフラ不足などの大都市病にあえぎ、厳しい「過密」問題に見舞われていた。これを受けて政府は人口と産業の東京への集中と集約を阻止する一連の政策措置を講じ、一度は遷都さえ企図されるに至った。しかしその後、インフラ水準とマネジメント能力の向上により、都市の積載力が大幅に改善され、今では東京大都市圏の人口規模は3,800万人に達したものの、「大都市病」はおおむね解消されている。

この東京にみられるような都市積載力の向上が、世界各国においても巨大都市の一層の膨張を可能にした。

本レポートでは上記の大都市を膨張させた三大要因を踏まえ、世界最大規模の大都市圏たる東京都市圏を事例に、多様なセンター機能が集まる中心都市が、いかなるプロセスを経て、膨張し、そして大規模高密度都市社会を成功裏に構築できたかを検証してみる。

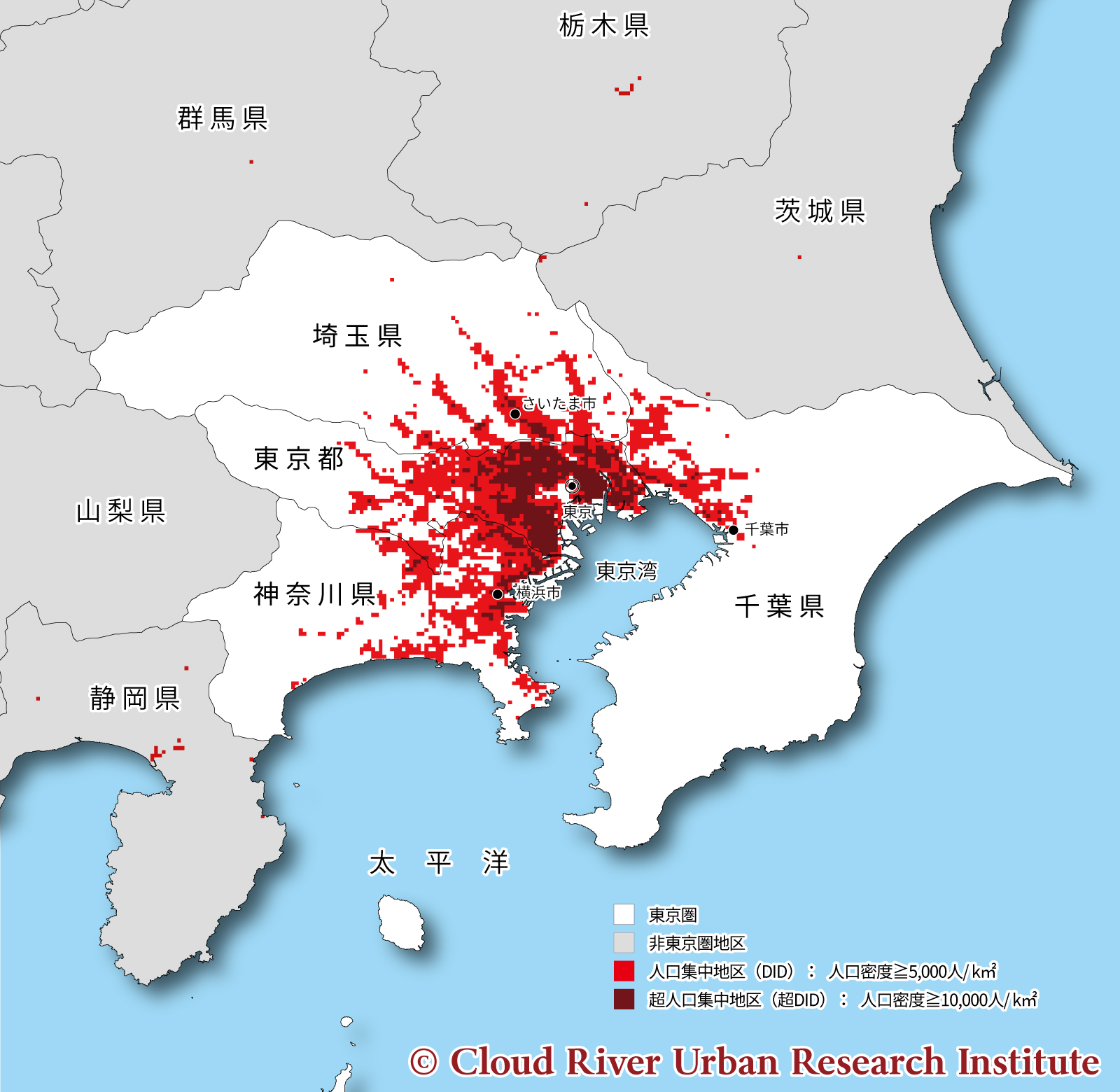

2. 東京大都市圏の経験

東京大都市圏は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県から構成される。13,562 km2の土地に、東京、横浜、川崎、さいたまの4つの100万人口を超える大都市と数多くの中小都市が密集している[5]。東京大都市圏は世界で最も早くメガシティとなった都市圏の一つで、今日その人口規模は3,800万人に達し、世界で最大の都市圏となった(図5を参照)。東京大都市圏は国土面積の3.6%で日本のGDPの32.3%を稼ぎ出し、政府機関、文化施設、企業本社、金融機関が集中して立地する名実共に日本の政治経済文化の中心である。それだけにとどまらず、東京は世界に名だたる国際都市でもあり、『世界の都市総合ランキング』[6]ではロンドン、ニューヨークに次ぐ第3位のグローバルシティとなっている。

本レポートでは雲河都市研究院の〈アジア都市総合発展指標2017〉の研究から、東京大都市圏の成功経験は以下の4つの特徴にまとめられる。

出典:雲河都市研究院「アジア都市総合発展指標2017」より作成。以下、図12まで同様。

注:〈中国都市発展指標2016〉では、日本のDID基準を用い、4,000人/k㎡以上の連なった地区をDIDとして中日両国でDID比較分析を行った。〈中国都市総合発展指標2017〉では、OECD基準を使用し、5,000人/k㎡以上の地区をDIDと定義している。本書では、この新しい基準を用い、中国、日本、および世界の地域を対象にDID分析を行っている。

(1)多様なセンター機能の相互補完

東京大都市圏は、最も多様なセンター機能を持つグローバルシティである。

政治行政面では、東京には皇居、国会議事堂、および各中央省庁が高度に集中している。

大手町、丸の内などの地区には、さらに企業の本社機能が高密度で集積し、58.2%の日本上場企業の本店が、東京大都市圏に立地している。

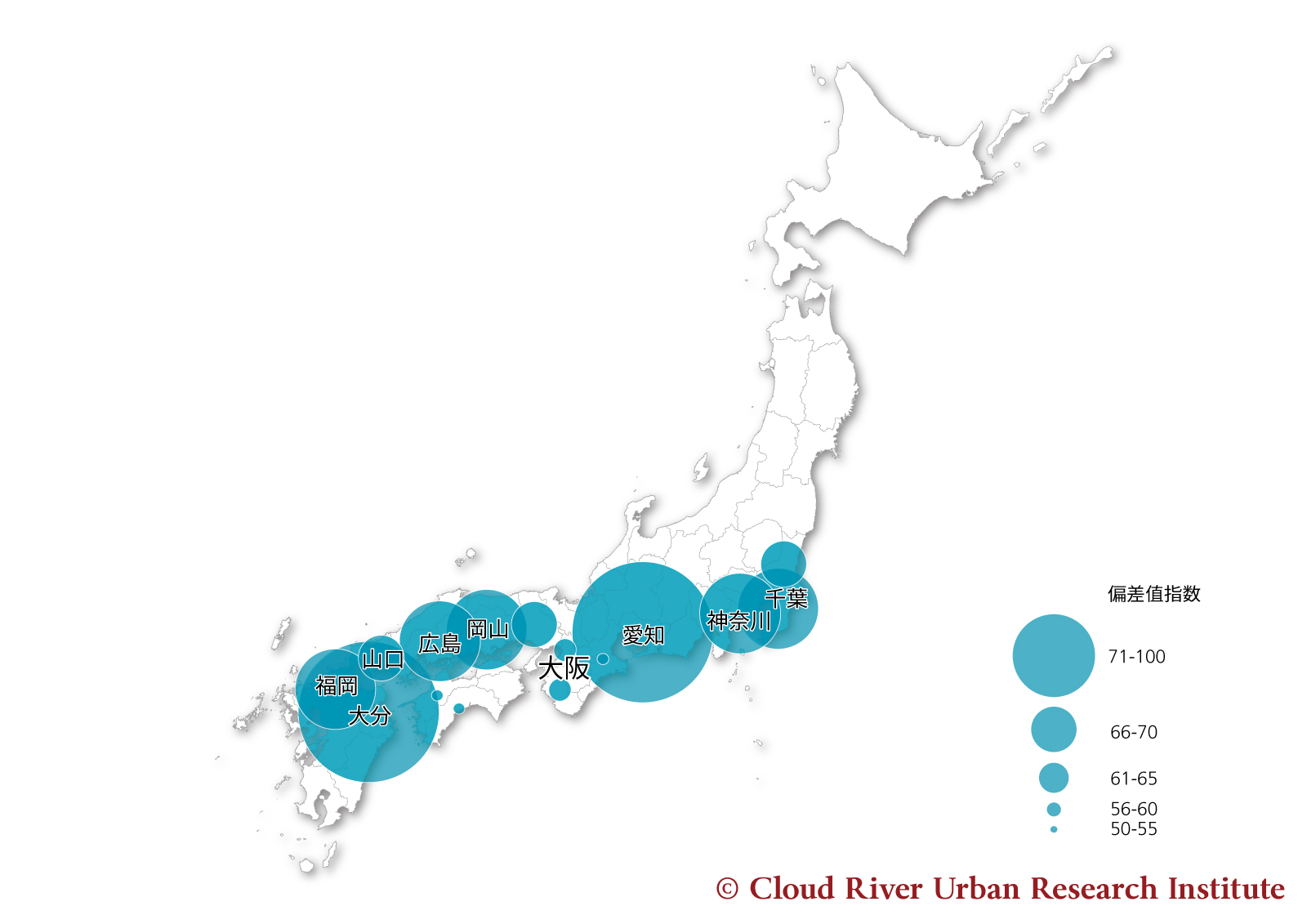

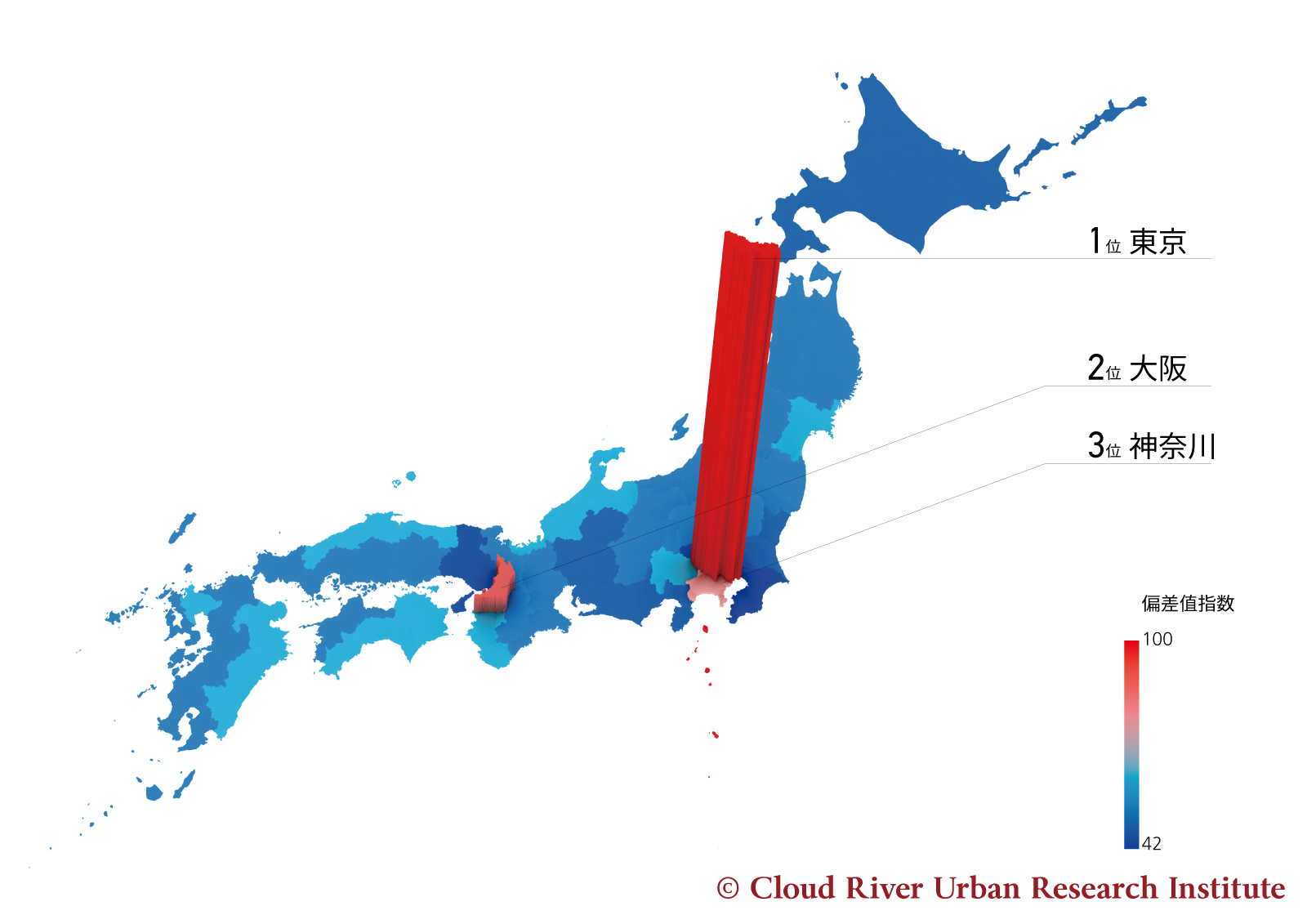

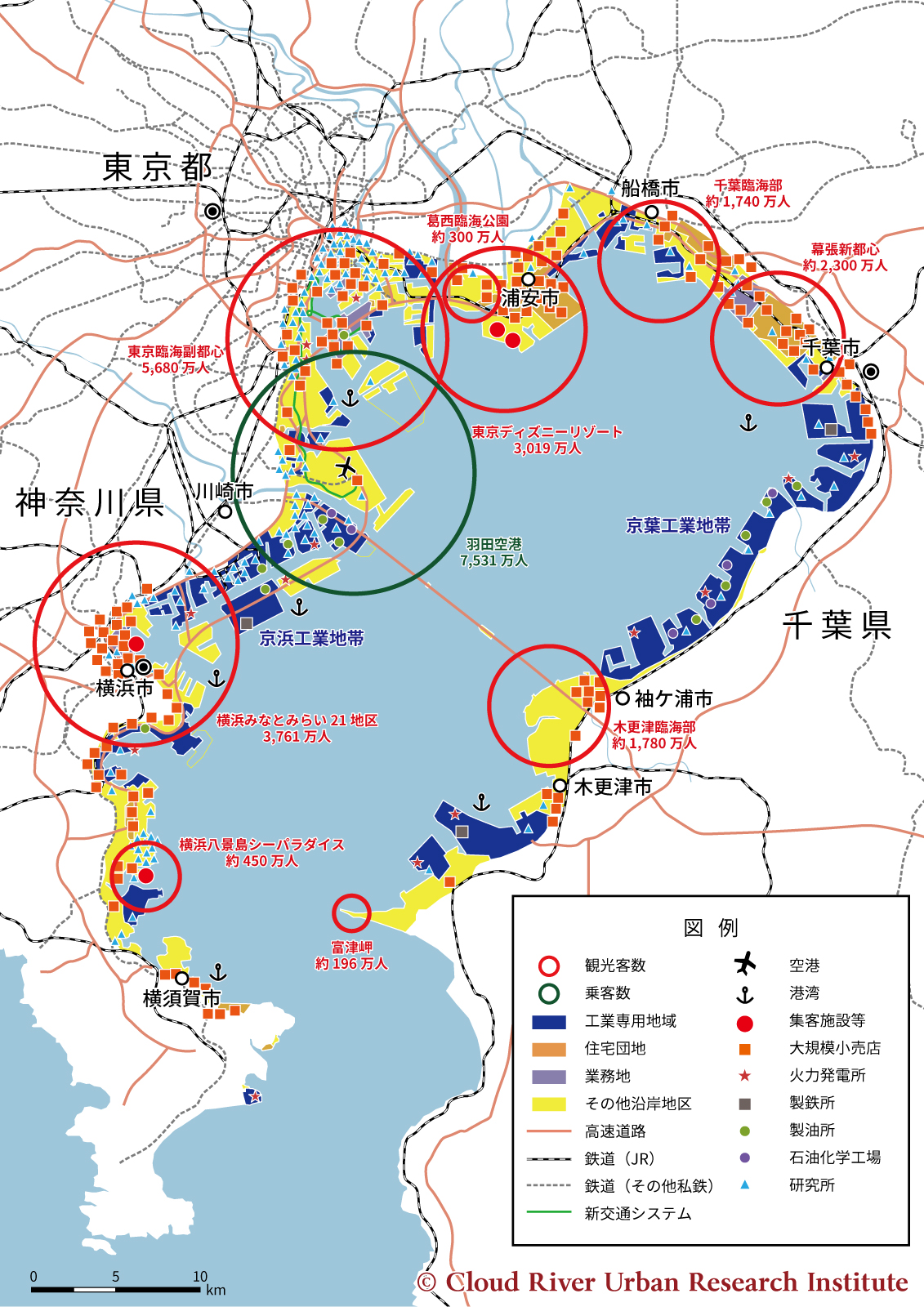

同大都市圏はまた、京浜、京葉に代表される世界最大級の臨海工業地帯を持ち、その周辺にすさまじい数の部品企業が林立している。図6が示すように、京浜工業地帯のある神奈川県の貨物輸出額は全国第4位で、京葉工業地帯のある千葉県は同第5位、東京は同第16位となっている。日本の製造業輸出に占める東京大都市圏の割合は29.5%に達し、全国の3分の1弱に当たる。

図6 貨物輸出額広域分析図

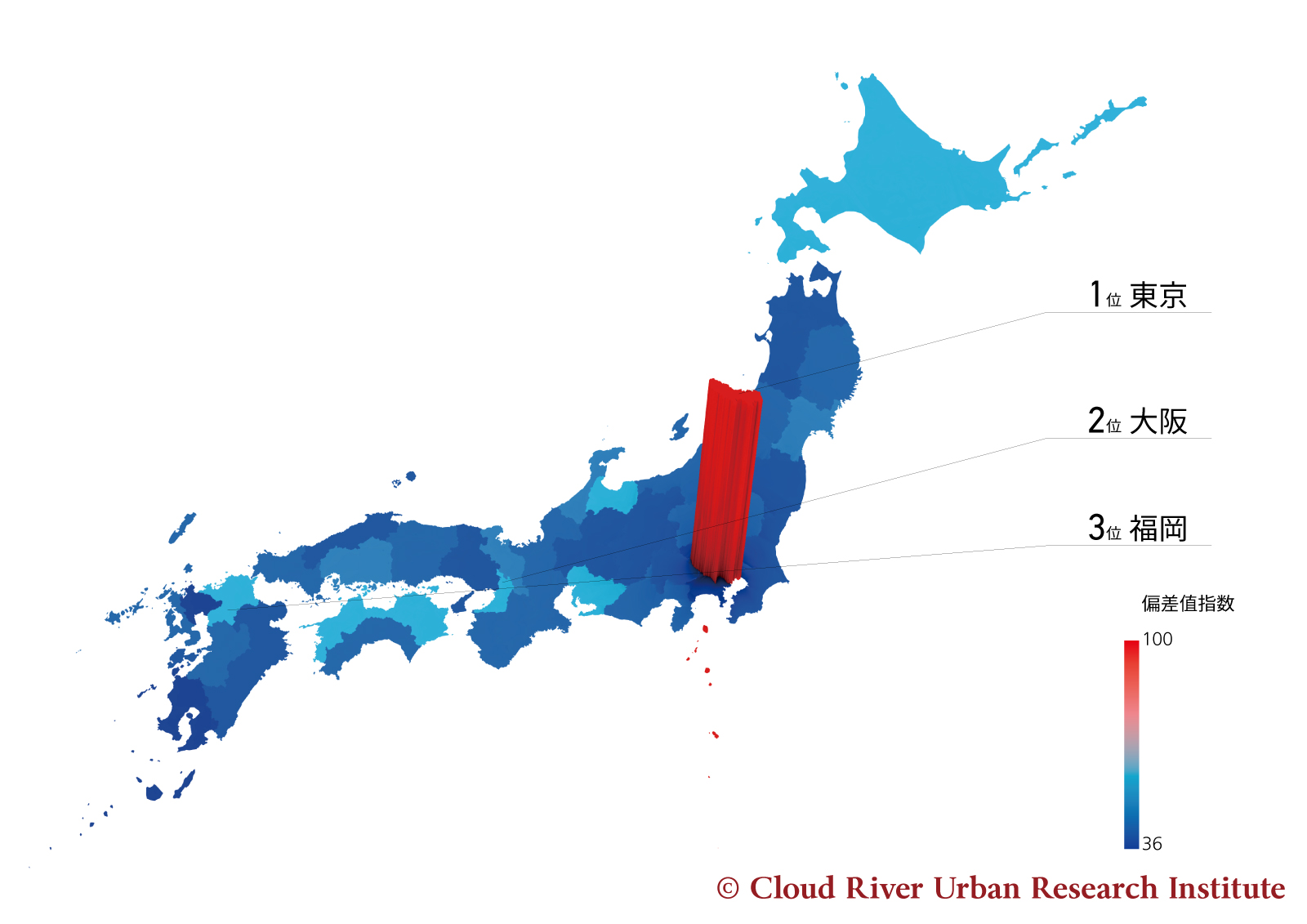

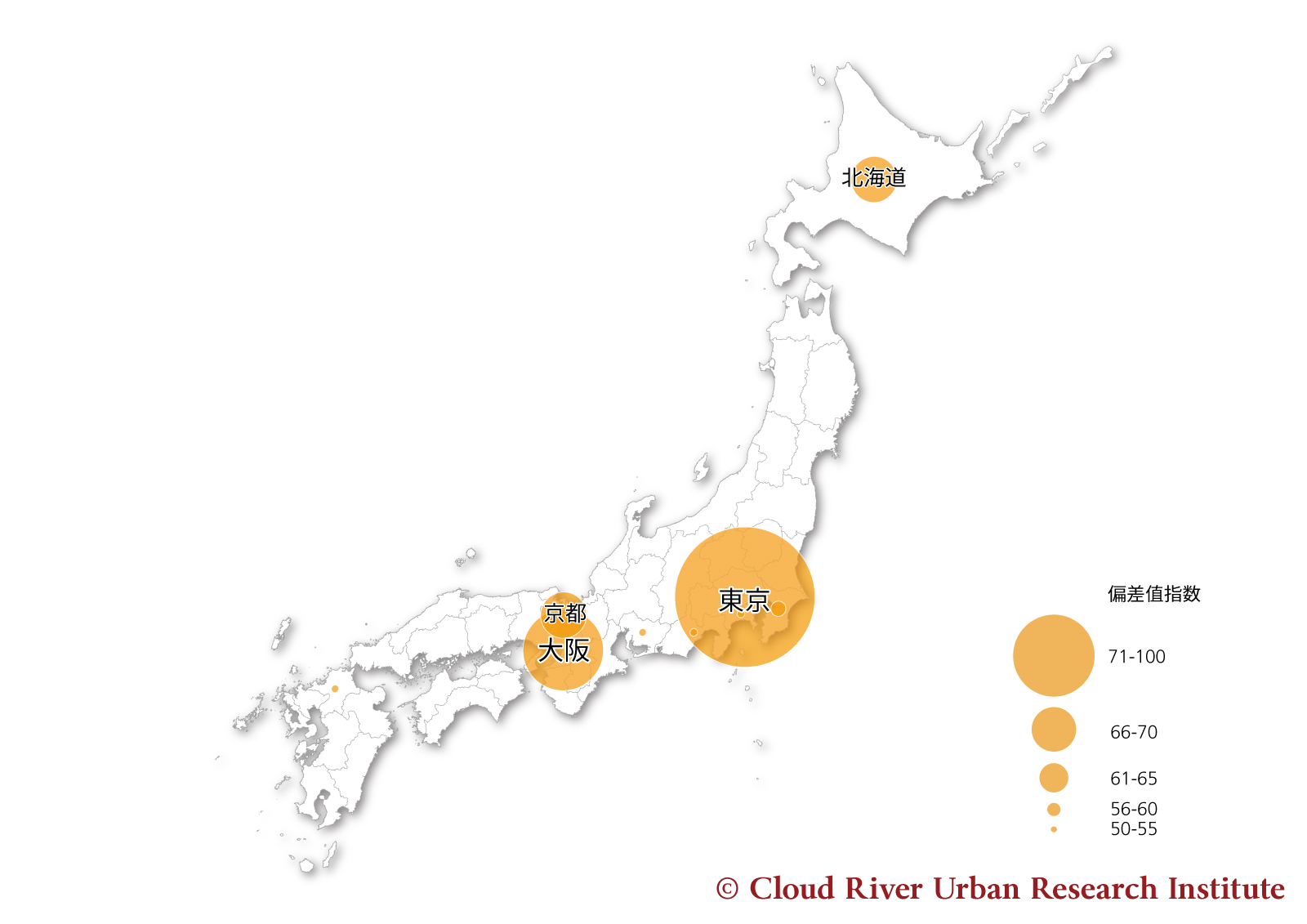

金融センターとしては、東京は日本最大の証券取引所があるだけでなく、金融機関本社機能の大集積地でもある。図7が示すように、金融業輻射力の分析では、47都道府県[6]の中で東京の輻射力があまりにも強いことから、東京以外の地域の同輻射力偏差値指数は全部50(平均値)以下になった。日本の金融機能は極めて高度に東京に集中している。

東京大都市圏には、225の大学があり、図8が示すように、47都道府県の中で、大学生数は東京がダントツで第1位、神奈川、埼玉、千葉の3県がそれぞれ第3位、第6位、第9位となっている。その結果、東京大都市圏の大学の教員数と学生数は、それぞれ全国の35.2%、40.8%を占めている。

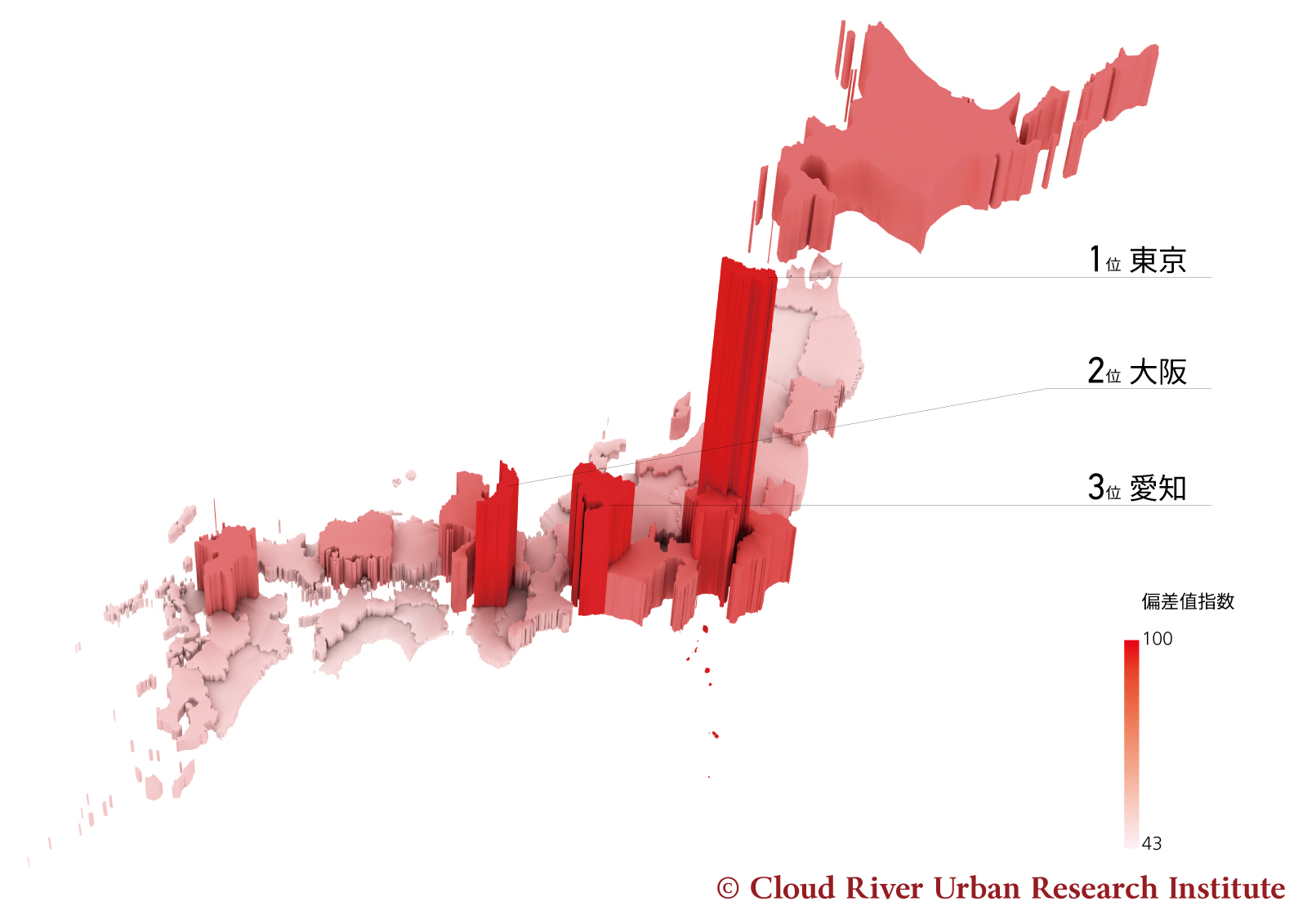

科学技術輻射力を見ると、図9が示すように、東京大都市圏はこれも独り勝ちである。47都道府県で科学技術輻射力指数が偏差値の平均値以上である5カ所のうち、2カ所が同大都市圏にあり、それは東京都と神奈川県である。東京大都市圏には日本の59.8%の研究開発経費と68.7%の研究開発要員が集中し、60.6%の特許を作り出している。

日本は戦後、一貫して「製造業立国」を旗印にしてきた。しかし近年、「観光立国」を国策として推進し、海外旅行客数が上昇しつづけている[7]。急速に増大する外国人旅行客が、東京大都市圏に集中して来訪する現象が露わになっている。図10が示すように、47都道府県の中で10カ所が海外からの宿泊客数偏差値指数が平均値以上となっている、東京の一人勝ちだけではなく、千葉、神奈川両県も第6位と第9位となっている。全国の外国人宿泊者数に占める東京大都市圏の割合は35.6%にも上る。

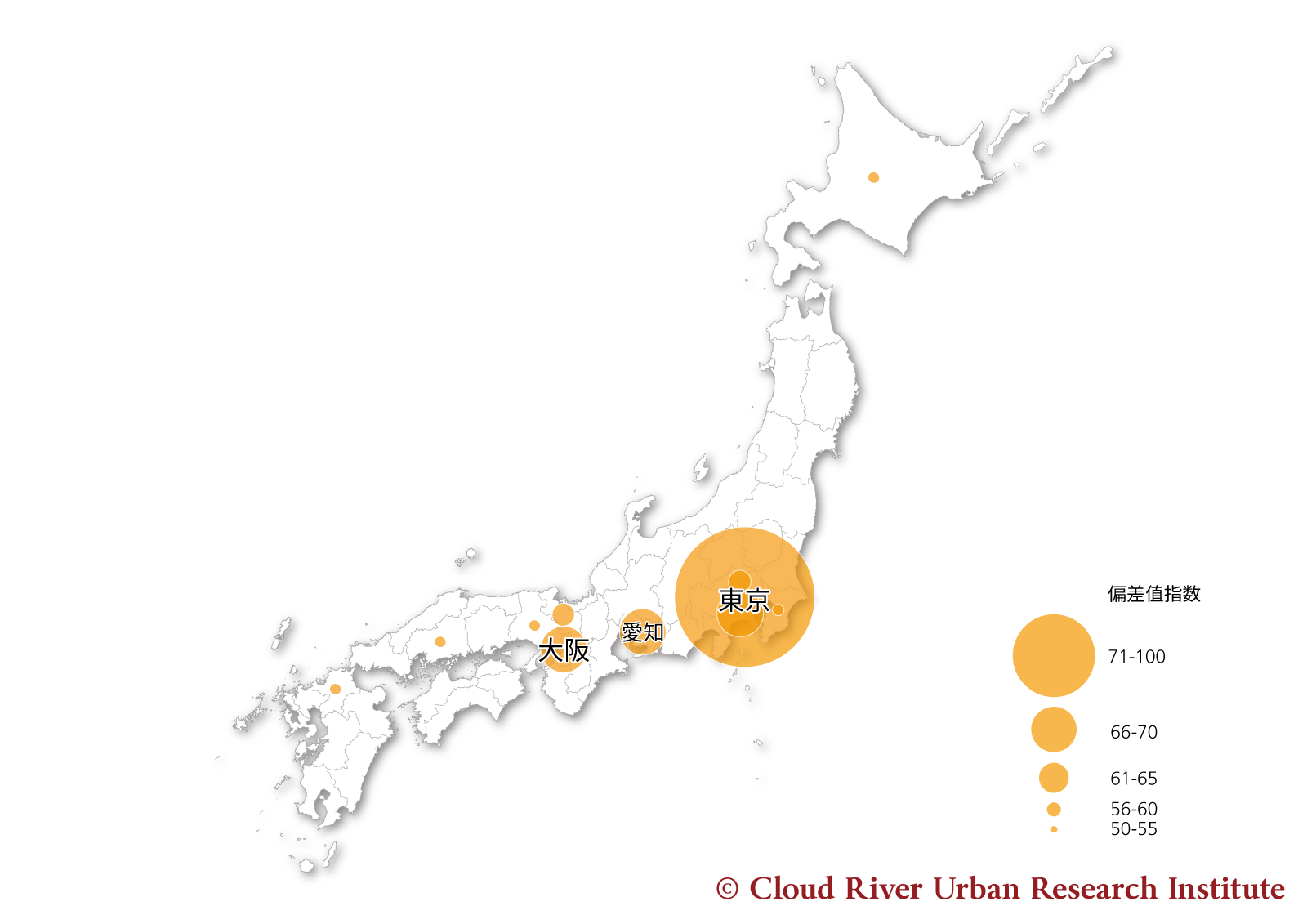

IT産業は交流交易経済の代表格である。海外との盛んな交流で世界都市になった東京は、IT産業を花開かせた。図11は、東京都が強大なIT産業輻射力を持つことを示している。47都道府県でわずか3つの地域が、IT産業輻射力偏差値指数を平均値以上とした。偏差値の高さは東京が際立っている。東京大都市圏では神奈川県のIT産業輻射力も平均値以上で、第3位となった。IT産業は情報社会時代における東京大都市圏の発展を牽引している。

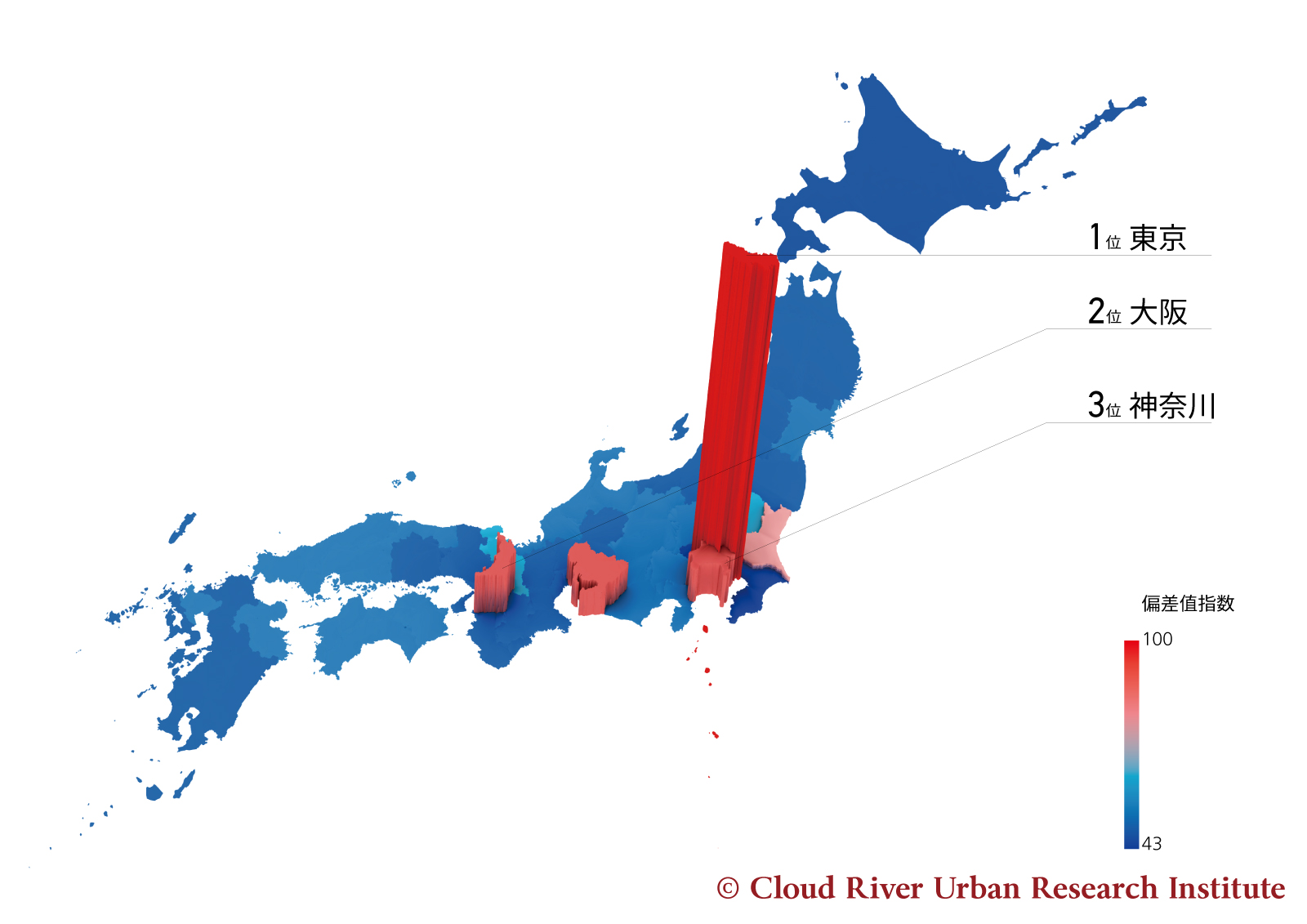

強力な交通中枢機能、多様なセンター機能を持ち、次々と生まれる新産業が強い牽引力となり、東京大都市圏は常に日本の発展センターと位置付けられてきた。図12が示すように47都道府県のGDP偏差値で見ると、12地域が平均値以上となっている。東京都の偏差値が他地域を大きく引き離すと同時に、神奈川、埼玉、千葉の3県も、それぞれ第4位、第5位、第6位となった。東京大都市圏は全国GDPの3分の1を稼ぎ出している。

(2)東京湾の役割

港湾条件に秀でた東京湾は戦後、東京大都市圏の大発展に大きく作用した。

第二次世界大戦後、平和な国際環境を利用し、日本は国際資源と国際市場を前提とした臨海工業を推進した。とりわけ東京湾の両翼に京浜、京葉の両大型臨海工業地帯を作ったことが功を奏した。

原油、鉄鉱石など廉価で良質な世界資源を利用し、世界市場に大規模な輸出攻勢をかけた京浜、京葉の両工業地帯は、臨海型工業のメリットを極限まで発揮させた。東京湾は、一躍世界で最大規模を誇る新鋭輸出工業基地となり、戦後日本の経済復興と高度経済成長を牽引し、日本を世界第2位の経済大国へと押し上げた。

今日、東京大都市圏の経済主体はすでにサービス業や知識産業に移っているものの、東京湾エリアの貨物輸出量[8]は依然として日本全国の30%近くを占めている。

輸出工業の急速発展は都市化を起爆し、ベイエリアおよびその後背地では人口が急激に膨張し、東京、横浜、川﨑、さいたまなど100万人を超える大都市がコアとなって東京大都市圏の形成を促した。

注目に値するのは、ベイエリアの港湾群が臨海工業地帯の発展を支えただけでなく、世界から大量のエネルギー、生活物資、そして食料品を輸入し、膨張し続ける大都市圏の人口規模、そして人々の生活レベル向上のニーズに応えた点である。

現在、東京湾の貨物輸入量[9]は全国の40%を占めている。臨海型大都市圏に人口を集積させることで、日本は世界資源を効率的かつ存分に利用することができた。

東京湾における大規模な埋め立て地は、東京大都市圏の空間発展の重要な特徴の一つである。1868年以来、合わせて252.9 km2の埋め立て地が作られ、その大半が戦後に行われた。

埋め立て地は、大型臨海工業地帯を形作っただけでなく、港湾、空港など交通ハブの建設や、中心業務地区(CBD:central business district)、国際会議場、海浜公園、大型モール、住宅などの大規模開発に、広大な空間を与えた。2020年の東京オリンピック関連施設の多くも、東京湾埋め立て地に建設される。

図5-13が示したように、埋め立て地は、工業経済からサービス経済、そして知識経済まで、それぞれの時代の要請に応え、新たな都市空間の展開を可能にした。東京大都市圏の空間上の大きな特徴の一つは、埋め立て地にこうした展開を求めたことである。

出典:(一財)日本開発構想研究所の研究に基づき、雲河都市研究院が最新データをアップデートした。

(3)広域インフラ整備によるセンター機能の拡大

他の都市ないしは世界につながる港、空港、新幹線、高速道路など広域インフラ設備は、東京のセンター機能効果を高めた。

戦後、日本は広域インフラ整備の推進を通して、飛躍的成長を実現させた。1964年の東京オリンピックをきっかけに、日本は広域インフラ整備を加速させた。

新幹線を例にすると、この高速旅客専用鉄道のコンセプトは日本が発明したものである。過去、世界各国の旅客列車は貨物列車も通る同一線路の上を走っていた。ゆえにスピードには限界があった。1964年、東京オリンピック開催前夜、日本は世界初の新幹線を開通させた。東京から名古屋、大阪までの三大都市圏を貫く新幹線は、大小都市を緊密に結び、太平洋メガロポリス(東海道メガロポリスとも言う)を形作った。

特に注目に値するのは、太平洋メガロポリスの三大都市圏を連結する高速大動脈が、まず新幹線であったことである。三大都市圏を貫く高速道路は、東京オリンピック開催5年後の1969年にようやく開通した。これに対して、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモア、ワシントンD.C.からなるアメリカ北東部大西洋沿岸メガロポリスはいまだに高速道路に依存している。

オリンピック後も広域インフラ整備はさらに続いた。1965年には日本全国の高速道路はわずか190 kmで、新幹線も515 kmしかなかった。2,000 m以上の滑走路を持つ空港はたった5つに過ぎなかった。それに対して今日では、高速道路と新幹線はそれぞれ10,492 kmと2,624 kmに達した。2,000 m以上の滑走路を持つ空港は全国66カ所に増えた。

こうした大規模な広域インフラ整備は、日本国土を高速で便利なネットワークで結んだ。その結果、東京のセンター機能は一層強化された。

再び新幹線を例にとると、東京駅、東京都内の新幹線駅(3駅)、および東京大都市圏内(7駅)での乗降客数は、全国新幹線乗降客総数に占める割合が各々24.2%、30.5%、39%に達している。つまり、全国新幹線乗降客数の8割近くが、東京大都市圏とその他都市とを往来する客で占められている。これは新幹線の最も重要な役割が、東京大都市圏とその他の都市との往来であることを意味する。言い換えれば、新幹線は地方都市の人々が東京のセンター機能を利用するにあたり大きな利便性を提供している。

新幹線が航空輸送と最も異なることは、各都市の中心部を直接つないでいる点にある。これは大変に重視すべき特徴である。東京駅を例にすると、5路線の新幹線に毎日平均17.5万人が乗り降りしている。東京駅をつなぐ15路線の電車や地下鉄を、毎日平均83.2万人もの乗降客が利用している。

このような新幹線と都市鉄道のスムーズな連結が東京と地方の移動の利便性をさらに高め、両者の人的往来を促した。結果、当然、東京のセンター機能が強化され、人口と経済とがなお一層東京に集中した。

新幹線開通の翌年1965年には、東京大都市圏の人口は2,102万人になり、当時、全国の人口とGDPに占める割合はそれぞれ21.2%、28%となった。半世紀後の2015年、東京大都市圏の人口は3,800万人に達し、全国の人口とGDPに占める割合は、29.9%と32.3%に達した。1972年に田中角栄首相が提唱した「列島改造論」に代表されるように、日本政府は数十年来、国を挙げて地方経済を盛り立て、人口と経済の東京集中阻止を図ろうとした。にもかかわらず、結果として、東京の一極集中現象はますます進んだ。新幹線の影響もそのことの一因だったと思われる。

新幹線に続いて、日本は目下、東京と名古屋そして近畿三大都市圏をつなぐリニア中央新幹線を建設している[10]。時速500 kmの超高速大動脈は日本のメガロポリスを時空上でさらに緊密に結び、世界の人材、資金、企業にとって、より魅力的な空間が形成される。超高速大動脈は、東京大都市圏の巨大なセンター機能を一層強化するであろう。

(4)高密度発展の成功

密度は、都市問題を議論する際の重要な焦点の一つである。本レポートでは、5,000人/ km2以上の地域をDID(Densely Inhabited District:人口集中地区)と定義し、人口密度に関する有効な分析を試みた。

雲河都市研究院の研究によると現在、東京都のDID人口比率は87.3%に達し、東京大都市圏のDID人口比率も58.8%に至っている。それは、同都市圏の大半の住民が人口密集地で生活していることを意味する。

さらに全国と東京大都市圏の人口比率から見ると、日本全人口の29.9%が東京大都市圏に住んでいることに対して、全国DID人口の55.2%が同大都市圏にいる。両者の間の差は25.3%ポイントもある。要するに同大都市圏においてDID率は全国平均をはるかに上回り、2,336万人のDID人口を抱えている。

本レポートは日本各都道府県のDID人口規模と第三次産業付加価値額、R&D内経費支出との相関関係について分析した[11]。結果は、DID人口規模と第三次産業付加価値額との相関係数は0.92と「完全な相関」にあり、DID人口規模とサービス経済との間には、極めて強い相関関係が認められた。また、DID人口規模とR&D内経費支出との相関係数も0.8と高まり、DID人口規模と知識経済との間も「非常に強い相関」関係が確認された。

まさに膨大なDID人口が東京大都市圏のサービス産業と知識経済産業の発展を支えた。結果、同都市圏には日本の58.2%の上場企業が集中し、60.6%の特許申請受理数を誇っている。

良質なDIDは、現代経済発展の根本である。図5-14が示すように、日本のDIDは東京、名古屋、近畿の三大都市圏に高度に集中している。三大都市圏で構成される太平洋メガロポリスは、全国の86.3%のDID人口と83.8%のDID面積を持ち、GDPの63.7%を稼ぎ出している。

現在、日本のDID面積は、すでに3,761 km2に達し、国土面積の10%に当たる。DID人口も4,229万人に上り、全人口の33.3%を占める。なかでも東京大都市圏は日本のDID人口の半分以上を有している。

以上の分析からわかるように、半数以上のDID人口が各種センター機能が集中する東京大都市圏で暮らしていることが日本経済の強みである。

しかし、中国では都市の人口密度に関するネガティブな認識が根強い。高い人口密度が交通渋滞を招き、環境汚染を引き起こし、生活の不便をもたらす大都市病の原因だと考えられている。近年、北京などでは一部の地方から来た低所得者を強制的に追い出す動きに出て、物議を醸した。実際は、インフラ整備水準の貧弱さや都市マネジメント能力の欠如こそ、こうした都市病の元凶である。

他方、大規模なDID人口は、サービス経済と知識経済に不可欠な土壌である。一定の人口規模と人口密度がなければ、数多くの新しい産業は生まれないからだ。

東京大都市圏の経験はマネジメント能力の向上とインフラの充実とで、都市の積載力を高められることを実証した。こうした経験に真摯に向き合い、中国の為政者は、人口密度に関するネガティブな考えを改めるべきである。

出典:雲河都市研究院「アジア都市総合発展指標2017」より作成。

[1] NSF(National Science Fundation)のデータによる。

[2] NSFのデータによる。OECDの分類定義では知識・技術集約型産業は、知識集約型サービス、ハイテクノロジー産業、ミディアムハイテクノロジー産業が含まれる。知識集約型サービスには教育、医療・福祉、ビジネス、金融、情報・通信サービス業が含まれる。ハイテクノロジー産業には航空宇宙、通信機器、半導体、コンピューター関連機器、医薬品、精密機器産業が含まれる。ミディアムハイテクノロジー産業には自動車、機械、電気機器、化学、輸送機器産業が含まれる。

[3] コンテナ取扱量は国際標準規格(ISO規格)20ftコンテナ=1TEU, 40ftコンテナ=2TEUで計算した。

[4] 2017年末、アメリカ国会は税制改革法案を採択し、法人税率を35%から21%に下げた。

[5] 特に註釈のない限り、本章が引用するデータは雲河都市研究院の〈アジア都市総合発展指標2017〉によるものである。

[6] 森記念財団都市戦略研究所『世界の都市総合ランキング Global Power City Index YEARBOOK 2017』。

[7] 日本の行政は中央、都道府県と市町村の3階層に分かれている。全国は1都、1道、2府、43県で、合わせて47都道府県で構成されている。

[8] 2003年、日本は国として初めて「観光立国宣言」をした。2007年、「観光基本法」を全面改正し、「観光立国推進基本法」が制定された。さらに、2008年、その推進を担う「観光庁」が、国土交通省の外局として新設された。

[9] 貨物輸出量は金額ベース。

[10] 貨物輸入量は金額ベース。

[11] リニア中央新幹線は2027年に東京—名古屋間、2037年には名古屋—大阪間が開設される予定である。

[12] 相関分析は、2つの要素の相互関連性の強弱を分析する手法である。「正」の相関係数は0—1の間で、係数が1に近いほど2つの要素の間の関連性が強い。なかでも0.9—1の間は「完全な相関」、0.8—0.9は「非常に強い相関」、0.6—0.8は「強い相関」とする。

『環境・社会・経済 中国都市ランキング2017 中心都市発展戦略』

中国国家発展改革委員会発展計画司 / 雲河都市研究院 著

周牧之/陳亜軍/徐林 編著

発売日:2018.12.21