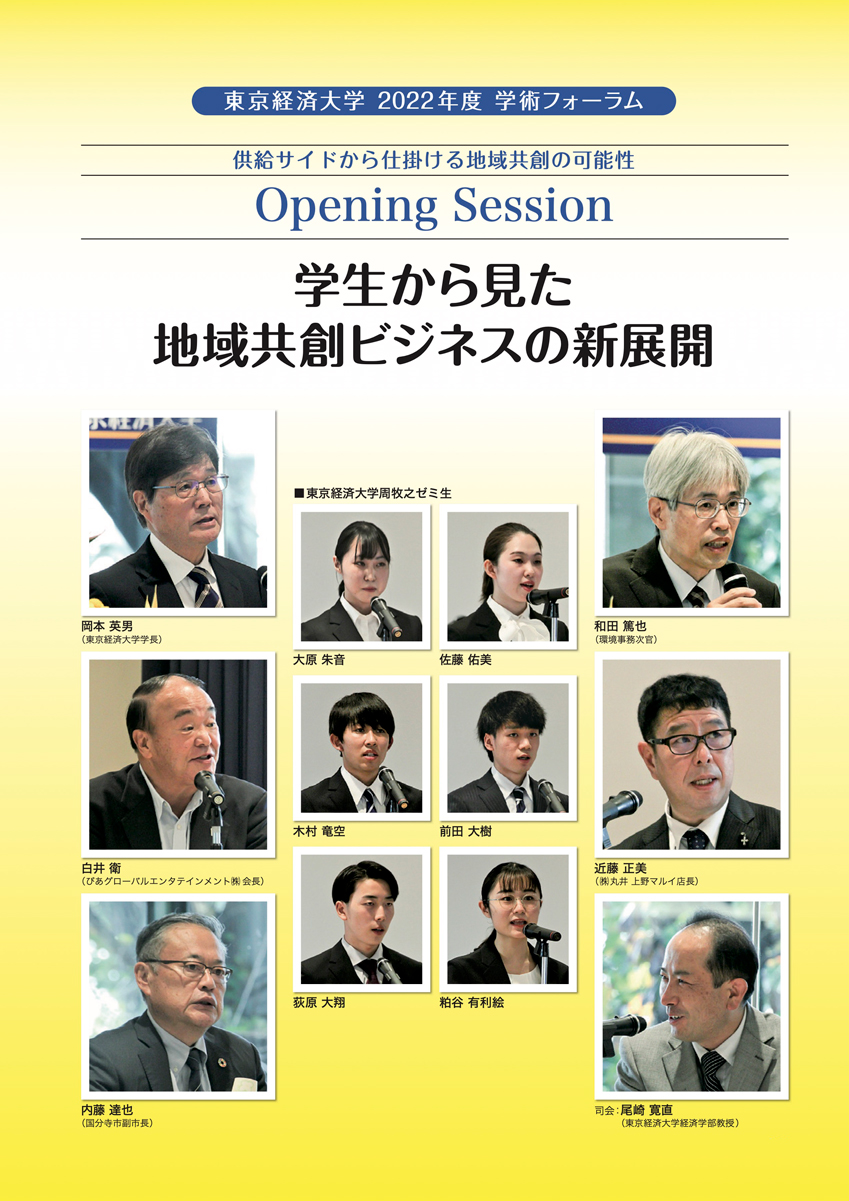

東京経済大学は2022年11月12日、学術フォーラム「供給サイドから仕掛ける地域共創の可能性」を開催した。和田篤也環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、中井徳太郎前環境事務次官、新井良亮ルミネ元会長をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、周牧之ゼミによるアンケート調査をネタに、新しい地域共創の可能性を議論した。高井文寛・スノーピーク副社長がセッション2「地域経済の新たなエンジン」のパネリストを務めた。

▼ 画像をクリックすると

第2セッションの動画が

ご覧になれます

学術フォーラム「供給サイドから仕掛ける地域共創の可能性」

セッション2:地域経済の新たなエンジン

会場:東京経済大学大倉喜八郎進一層館

日時:2022年11月12日(土)

■ すべての社員、会員の組織でアーバンフィールドから自然の中までつなぐ

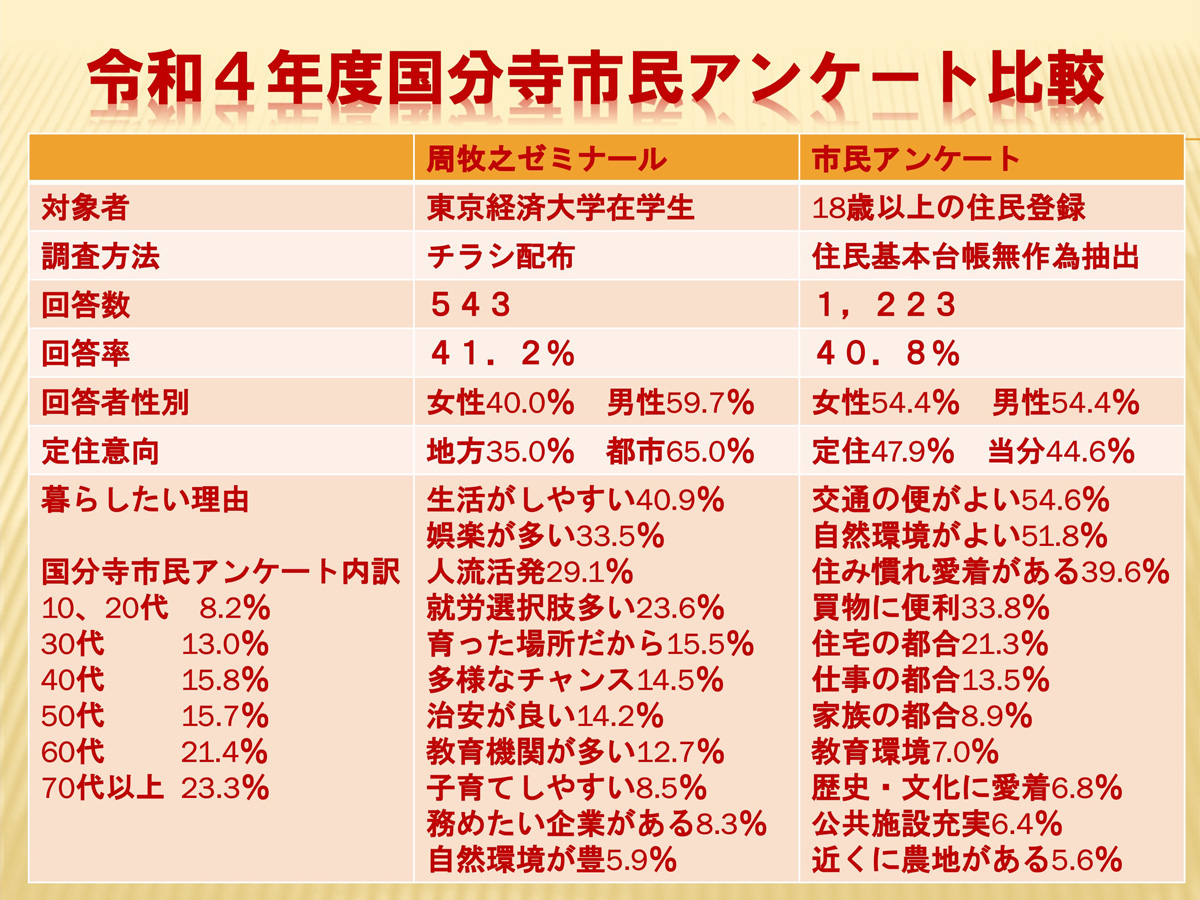

周牧之(司会):今回東京経済大学周ゼミのアンケート調査で面白い数字があった。国分寺にキャンパスがある東経大の学生のうち4割近くが国分寺の豊かな自然資源に接していなかった。私も非常に驚いた。コロナという特別の事情があったにせよ、自然資源はそこにあるだけではなく、アクセスさせるための仕掛けが必要だと強く感じさせられる調査結果だった。

その点で、スノーピークは自然へのアクセスを仕掛けるビジネスを展開し、コロナ下でもキャンプ事業、関連事業を含めて業績を伸ばしている。本社は新潟にあり、キャンプ場も併設されていることで、地域密接型の事業を展開し、学生からも高い関心を集めている。アンケートの中で「あなたが知っているアウトドアキャンプ企業を教えてください」という設問に対して、スノーピークは第3位にランキングされた。国内の企業では1位だった。

高井文寛:ます、学生さんのアンケートで3位に入ってほっとしている。ようやくアウトドアのブランドとして日本では認知されたかなと、ありがたい。

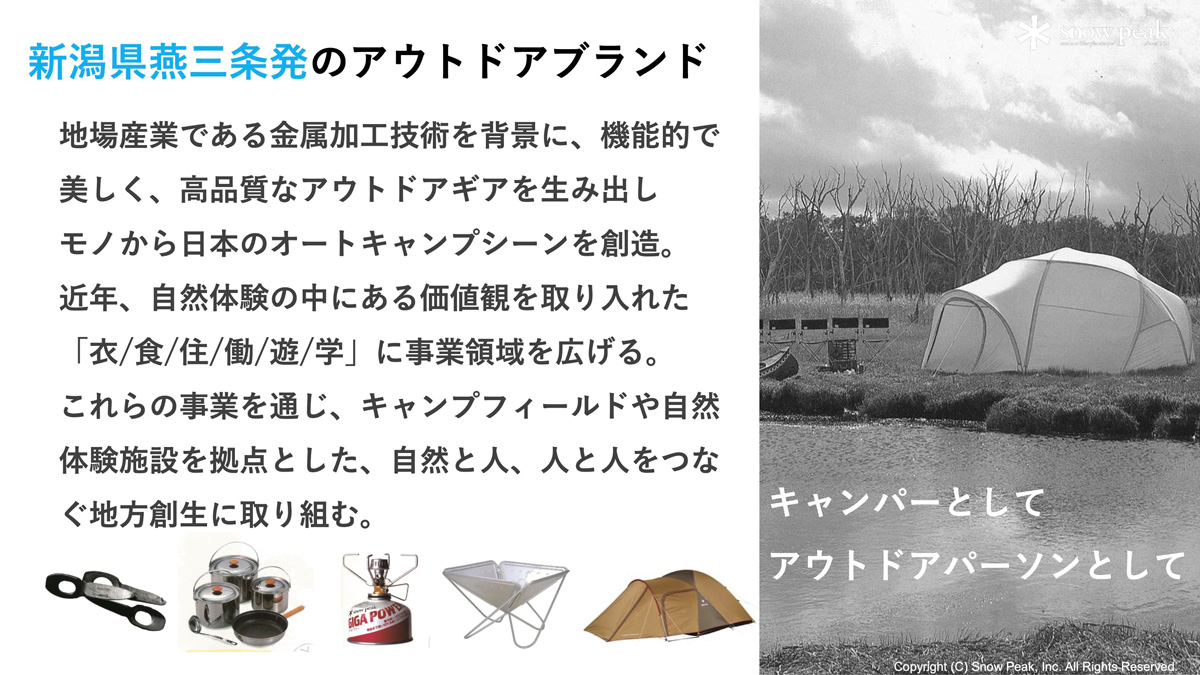

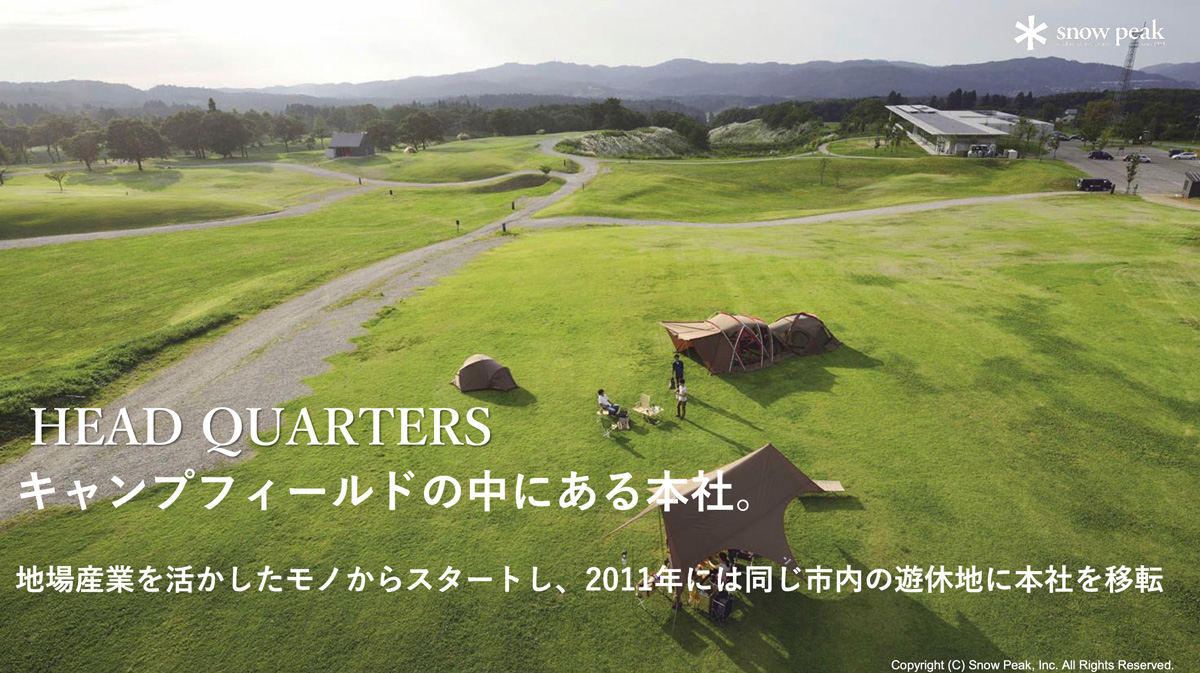

スノーピークは野遊び、地方創生ということで取り組みをしている。本社を置くのは新潟県燕三条だ。地場産業で金属加工が得意な地域で、1958年に地場産業の金属加工でキャンプのギアを作り始めたところからブランドがスタートした。今では先ほどご紹介いただいたように、地域密着企業で地方創生型の企業だと思う。2011年に地元の遊休地に本社を移し、年間大体4万人以上のキャンパーさんがここを訪れてくださる。スパやホテル、レストランも今年併設したので、今年でいうと大体6万人以上の方がお越しいただけるというような状況だ。

スノーピークが地方に貢献できる強みを少し紹介させていただきたい。事業領域というところ、スノーピークは全ての社員がキャンパーであるという企業だ。そのキャンパーの集まりが、「アーバンアウトドア」というまちづくりから自分たちのフィールドの自然の中までを繋ぐ形で多くのビジネスを展開している。その事業領域を包括的に地方創生の場に活かしている形だ。

もうひとつは、スノーピークには国内に76万人ほどの会員の組織がある。この会員の組織を使うとともに、日本全国に100店舗ほどスノーピークのスタッフがついている店舗があるので、地方創生で生まれた商品の販売という形でも貢献させていただいている。さらに、デジタルコミュニティあるいはデジタルのプラットホームという形で、76万人の会員さんとさらに新規の方を取り入れるために「野遊び」というコミュニティアプリを展開している。デジタル上でもお客様とのコミュニケーションを重視している。

今、日本の話をさせていただいたが、実はグローバルに拠点を展開しており、英国、米国、韓国、それと地域では台湾で拠点を持っている。このグローバルのネットワークでは、地方創生に携わらせていただいた地域へグローバルでのブランディングをさせていただいている。

■ 地元の遊休地を人と自然、人と人がつながるプラットフォームに

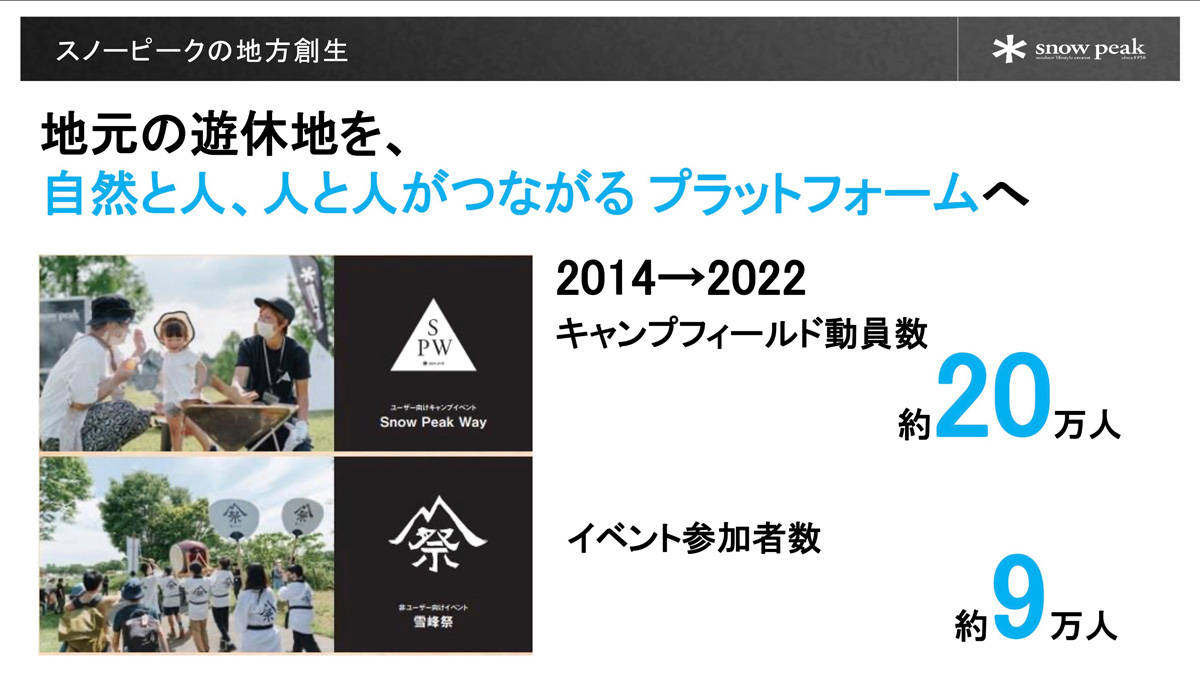

高井文寛:地方創生の方法について、ご説明したい。スノーピーク自体が地元燕三条に根ざした地方創生型企業で、キャンプ場をオープンさせてから年間では6万人、過去を振り返ると20万人以上のキャンパーさんにご利用いただいている。本社でやるイベントには9万人が参加する形で、地元の遊休地を自然と人、人と人が繋がるプラットフォームに変えてきた。

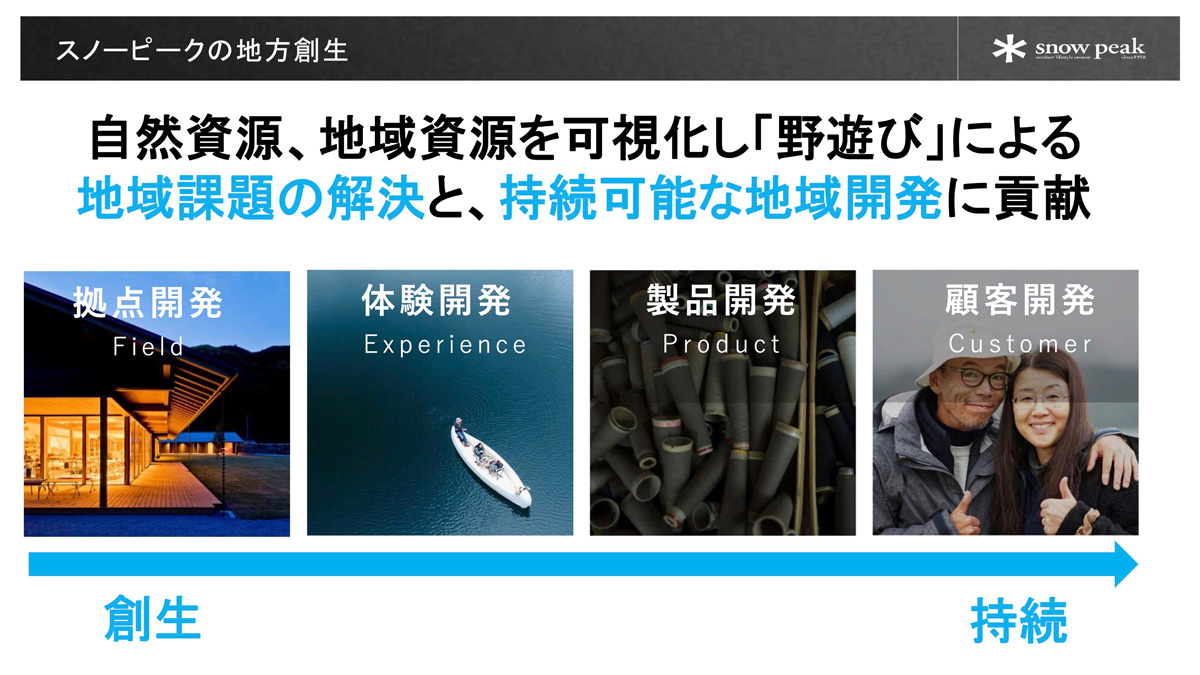

その燕三条での地方創生型の拠点運営で培ったソリューションとして、製品開発、体験開発、運営ノウハウがある。それと会員の基盤だ。さらには顧客基盤と地域との繋がり、地域密着をノウハウとして持っている。それらを利用し、具体的に地域課題の解決と、地域の持続可能な開発に貢献していきたいということで、4つの開発を行っている。ひとつ目が、拠点の開発。2つ目が体験開発。3つ目が製品開発。そして4つ目に顧客開発だ。拠点開発・体験開発は特に地方創生という部分に貢献できている。プラットフォームを通じて製品開発と顧客開発は持続可能な地域の創生に貢献できているかなと思う。

■ 地域課題の解決をビジネスモデルに

高井文寛:拠点開発の事例では、長野県白馬村でグランピング施設をやっている。こちらは地域課題として、ホワイトシーズンに強い地域だが、グリーンシーズンは通過型の町になってしまうという課題があった。そこで、夏のスキー場を活かし、夏しかオープンしないオンリーワンなグランピングにし、今では稼働率も高く運営できている。

体験開発においては、ローカルツーリズムという体験を各地でやっている。これは衣食住働遊というところに掛けて、地元の地場産業、文化、食をツーリズム商品として展開している。

製品開発でひとつの事例としては、地方創生に携わった奥日田で地元の林業に根差した製品である日田下駄をアウトドア用にプロデュースさせていただき、例えばアメリカニューヨークの店舗でも販売した。実は全国でもグローバルでも、これが一番売れたのがニューヨークだったということが起きている。

■ 地域課題の解決をビジネスモデルに

高井文寛:拠点開発の事例では、長野県白馬村でグランピング施設をやっている。こちらは地域課題として、ホワイトシーズンに強い地域だが、グリーンシーズンは通過型の町になってしまうという課題があった。そこで、夏のスキー場を活かし、夏しかオープンしないオンリーワンなグランピングにし、今では稼働率も高く運営できている。

体験開発においては、ローカルツーリズムという体験を各地でやっている。これは衣食住働遊というところに掛けて、地元の地場産業、文化、食をツーリズム商品として展開している。

製品開発でひとつの事例としては、地方創生に携わった奥日田で地元の林業に根差した製品である日田下駄をアウトドア用にプロデュースさせていただき、例えばアメリカニューヨークの店舗でも販売した。実は全国でもグローバルでも、これが一番売れたのがニューヨークだったということが起きている。

■ 地域資源を魅力的にリデザインしてコンテンツ化する

高井文寛:具体的な地方創生の事例を3つだけご紹介したい。スノーピークでは、都市から自然の中までということで、4つの形態で地方創生の拠点を開発している。今、全国では14拠点に携わらせていただいた。まずは十勝ポロシリという地域だ。見過ごされていた冬の魅力をコンテンツ化し、既存の施設の活用を通して、キャンパー、アウトドアパーソンの皆さんに届けたところ、利用者数を3.6倍、施設収入を36倍ぐらいにできている。

次に、大分県の奥日田。こちらは既存施設の改修のコンサルをさせていただいた。林業の町の地域資源を野遊びでリデザインする形で、利用者数を3.3倍、施設収入を6.5倍にした。

あとは高知県の仁淀川だ。仁淀川は最後の清流と言われ、すごい自然資源を持ちながら、滞在型の拠点がなかったことで観光としては通過型の町になっていた課題があった。そこで町と一緒に本当の新規開発ということでキャンプ場を出現させた。それにより、この越知町の宿泊において新規観光入込数1万人を年間で獲得できた。

以上のように、スノーピークという自然を知っている企業が、その地域とのプラットフォームとコミュニティを通じ、我々が持っている会員組織とリソースをその地域に集約していく形で地方創生を行わせていただいている。

周牧之:スノーピークという社員は全員キャンパーで、非常に現場力が強いという印象を持っている。野遊びで地域の活性化につながるビジネスなどを展開することで、若者の心をつかんでいる。

高井文寛:全員がキャンパーで、本社がキャンプ場にあるという変わった立地なので、入社応募してくる方もほぼキャンパーというような、その辺うまくできていると思う。地方創生の展開をしていることもあるのか、最近新卒の方でスノーピークに入社したら一番何がやりたいかという話をすると、地域貢献、地方創生と言ってくる学生さんがすごく増えている現状もある。

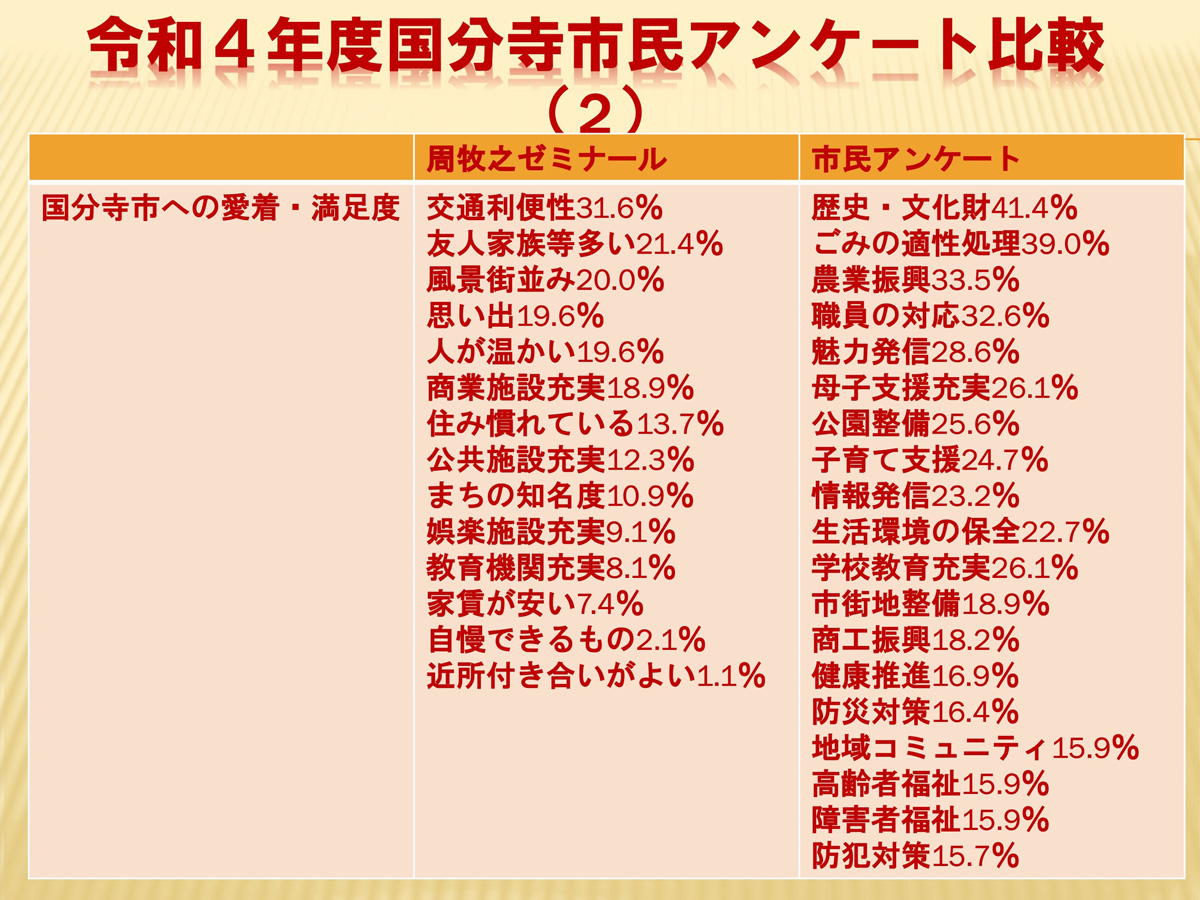

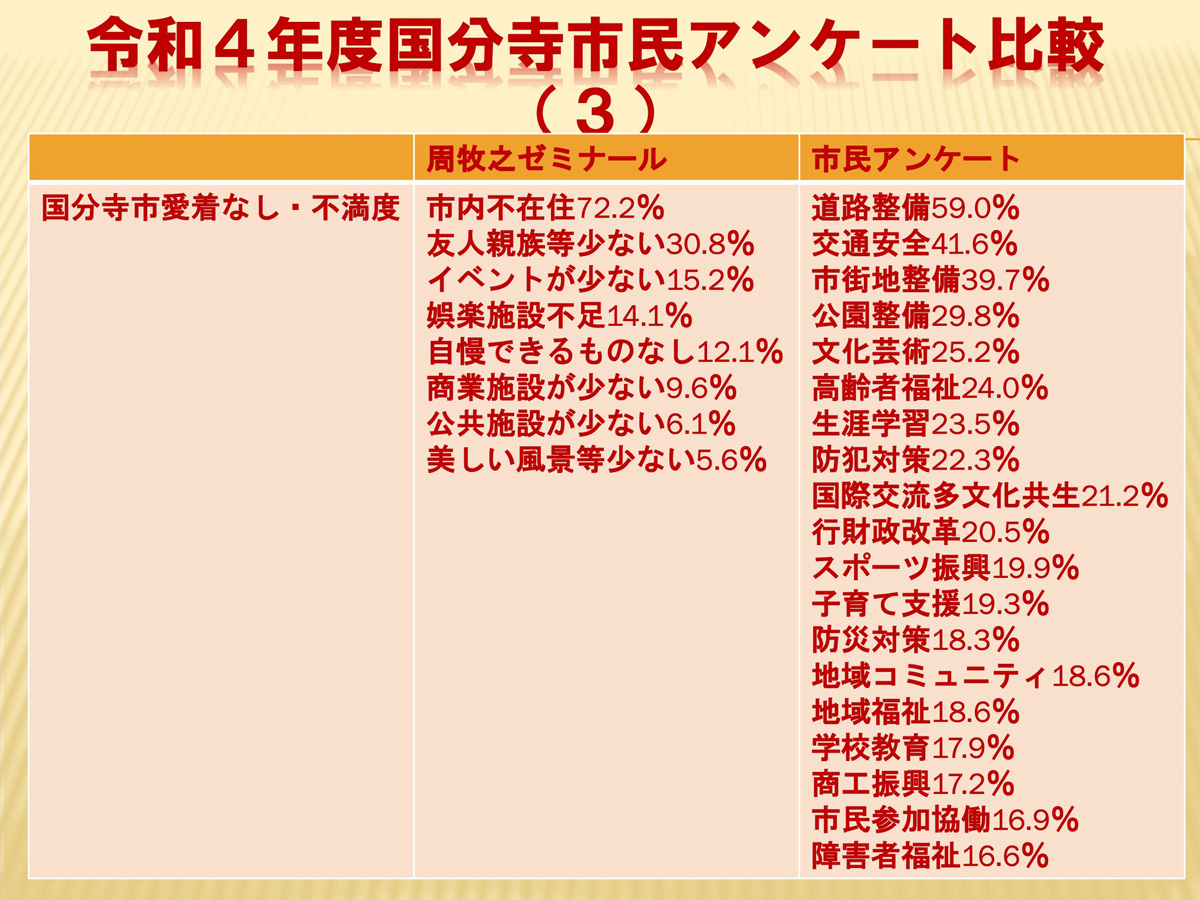

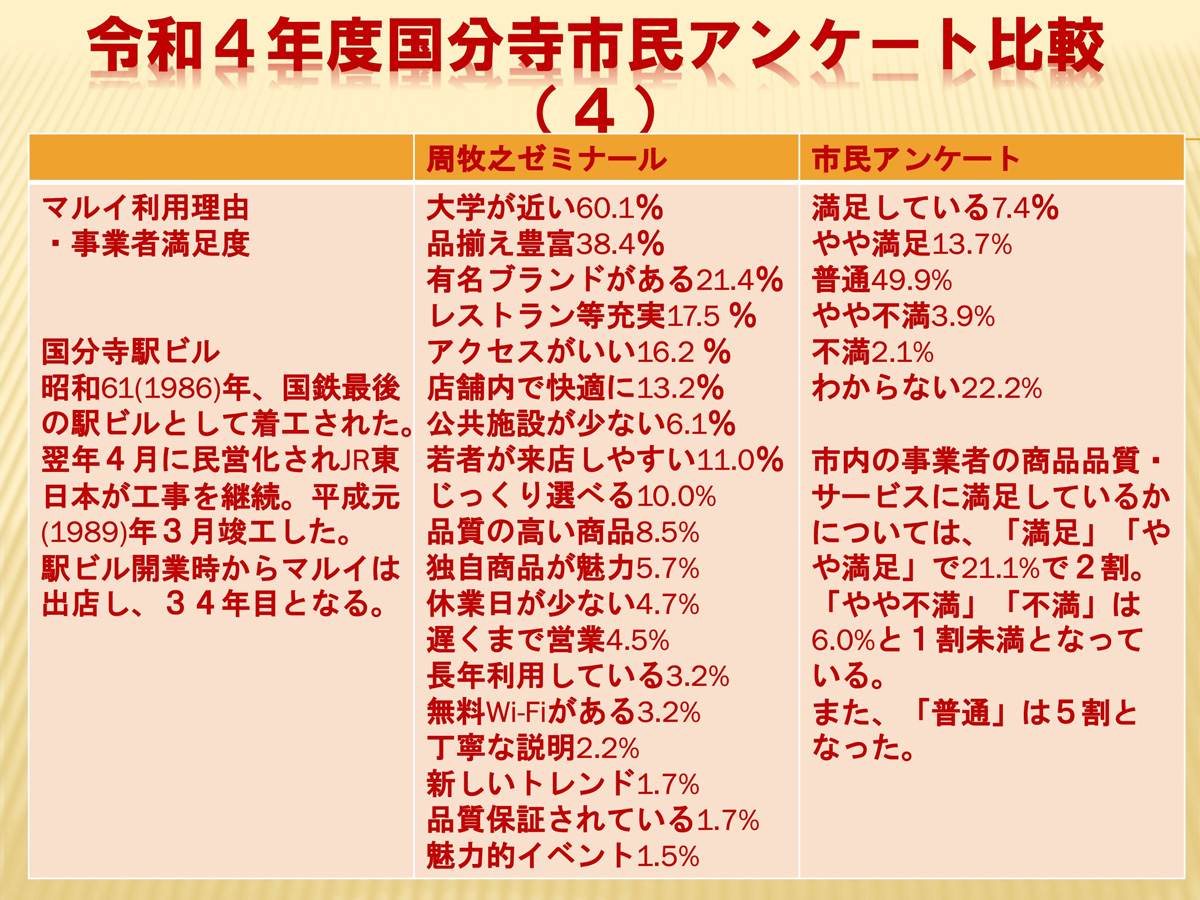

周牧之:今回のアンケートにあったように、東京経済大学が立地する学生の町、国分寺では学生がたくさんいるにも関わらず、地元と若い人たちとの関係性はそれほど強くない。豊かな地域資源があるにもかかわらず、若い人たちはあまり接していない、使っていない。駅に大型の集合施設があっても、そんなに使っていないようで、その結果、地元の国分寺に対する愛着もそれほど強くはない。

実はこうした現象はおそらく国分寺だけではなく、全国的に起こっている。やはり若い人たちと地元との関係性をいかに強めていくかが、ひとつの地域活性化の根幹に関わる話だと思う。

高井文寛:地方創生をやるにあたってわれわれが一番大事にしているのが、モニタリングキャンプだ。一方通行にならないように、われわれ事業者も、行政とそこに暮らす人たち、町のキーパーソンも、企業の方々も、みんなを巻き込んで、焚き火をし、まずどういう地域課題があり、どういうものがあったらいいか、地域の特徴など全部お話しさせていただく。すごい小さな変化かもしれないが、それをやることによって、みんな「自分ごと」になる。拠点ができた時にみんなが関心を持ってくれる。

うまくいかない「地方創生」は、みんながやはり「自分ごと」に思わず、関心を持ってくれない。それによって事業者だけで孤立する状況もよく見てきている。小さな変化だが、そういうエリアが増えていくことによって、連携が深まっていくのかなと感じている。

周牧之:最後に一言、コロナ世代の学生へのメッセージを。

高井文寛:僕もキャンパーとして言うと、どれだけデジタル化が進んで働き方が変わっても、実際やはり、人間性が回復できるという部分では、もう自然の中、自然に触れるということが絶対役立つと思うので、ぜひ無理してでも自然の中へ行ってほしい。

プロフィール

高井文寛(たかい ふみひろ)/スノーピーク 代表取締役副社長

1973年、新潟県生まれ。91年入社、営業管轄の役職を歴任、取締役執行役員営業本部長、専務取締役を経て、2020年より現職。近年は地方創生の業務にも従事、2019年スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役社長に就任。

■ 関連記事

【フォーラム】学術フォーラム「供給サイドから仕掛ける地域共創の可能性」

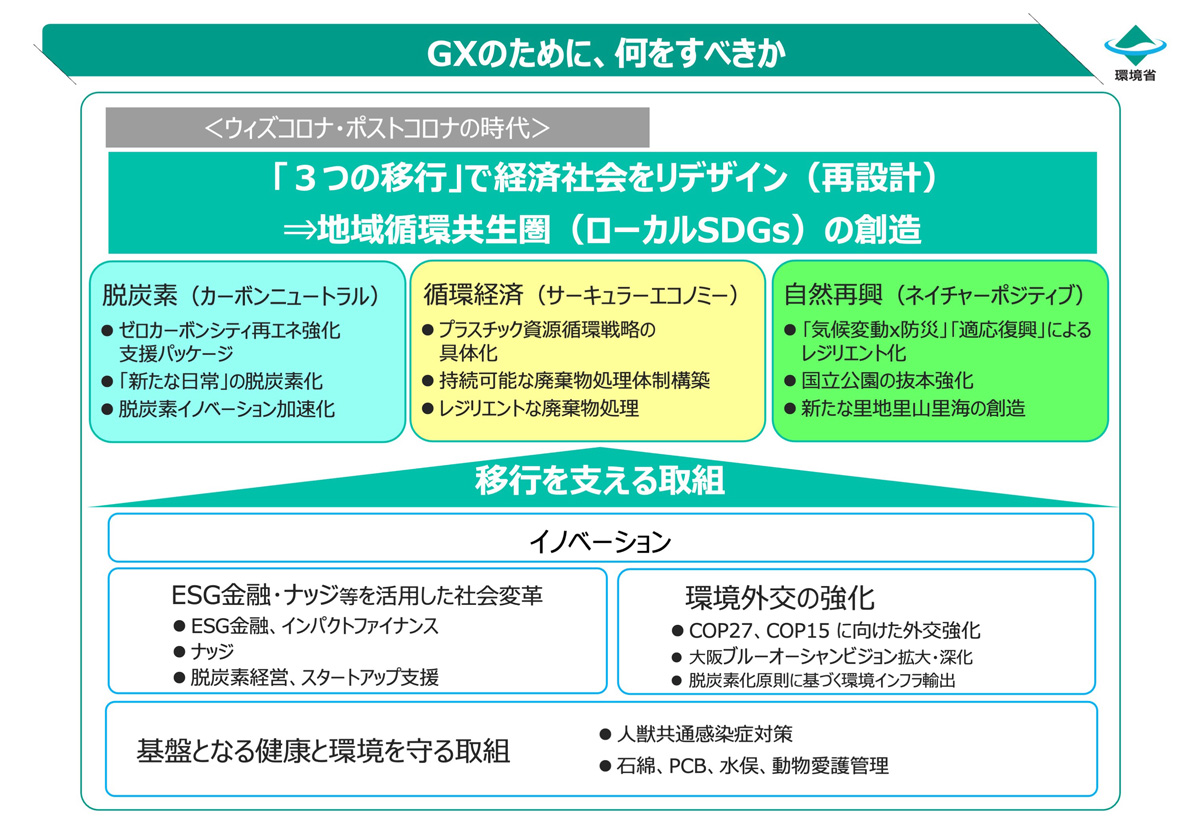

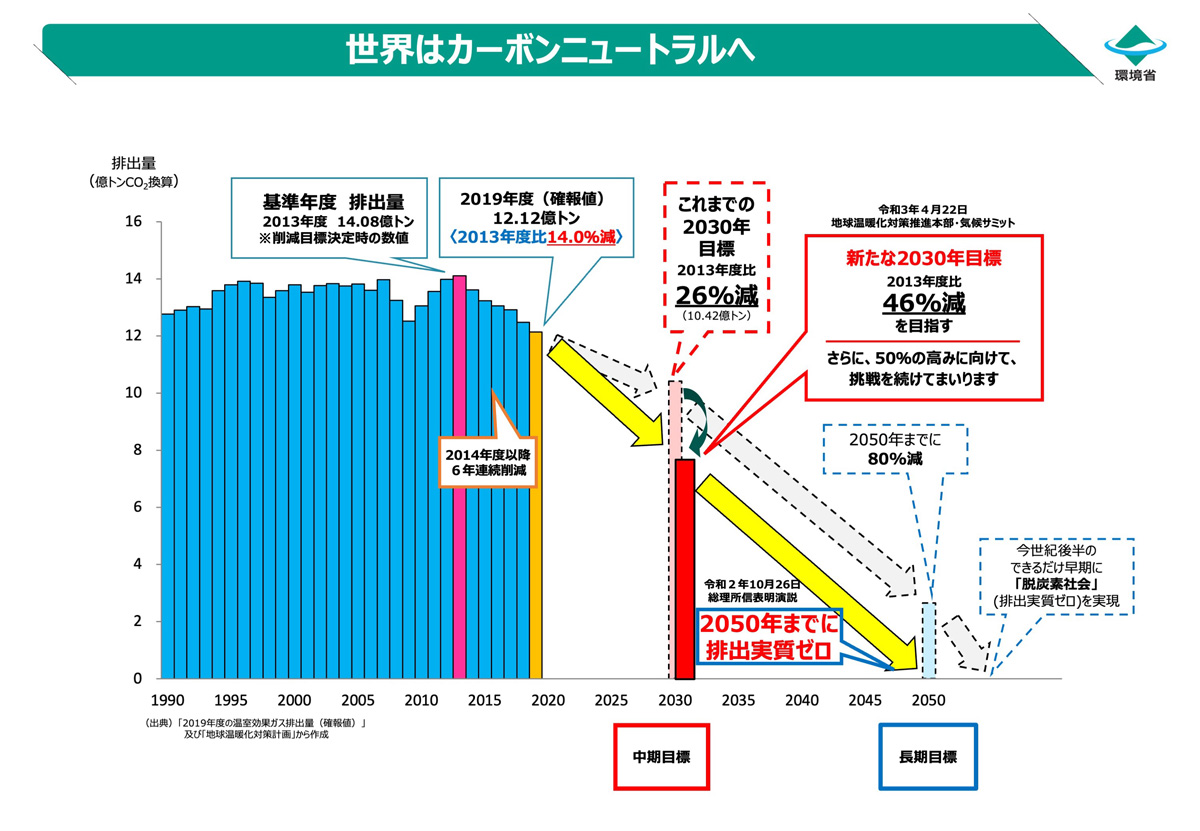

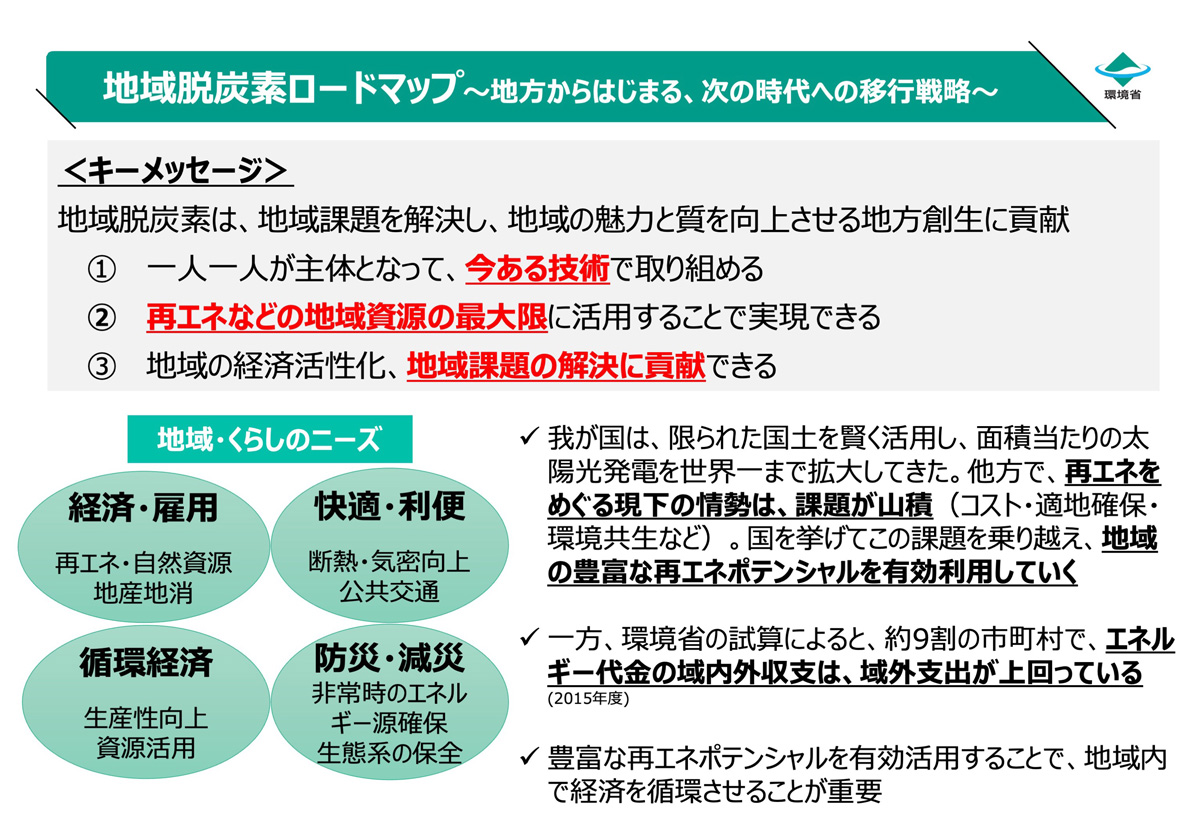

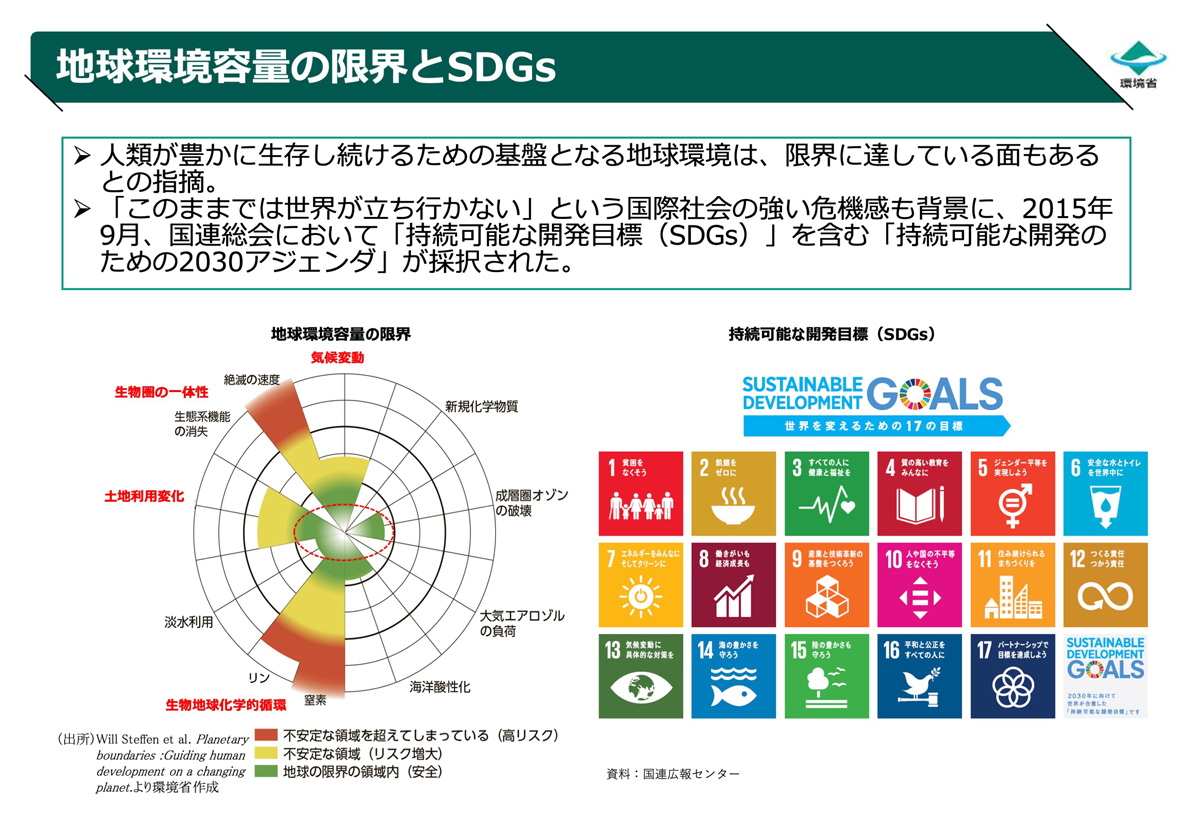

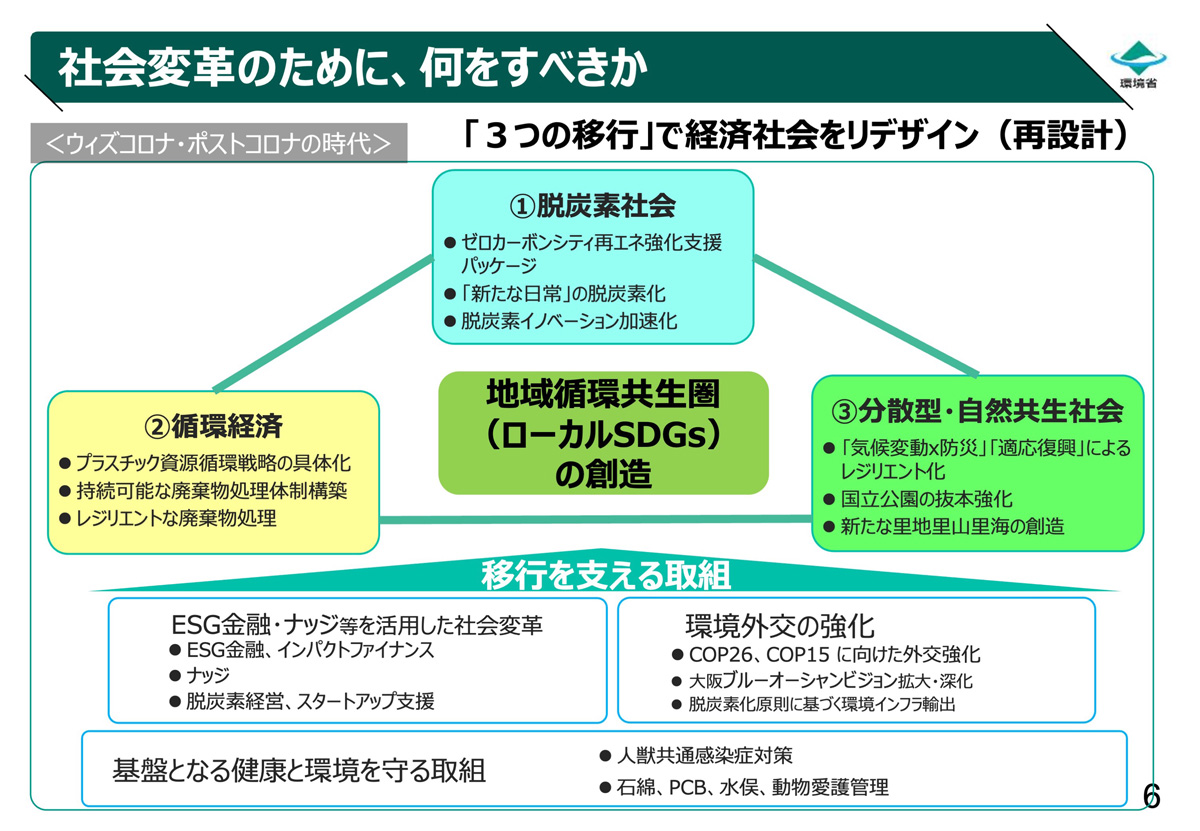

【フォーラム】和田篤也:戦略的思考としてのGXから地域共創を

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる