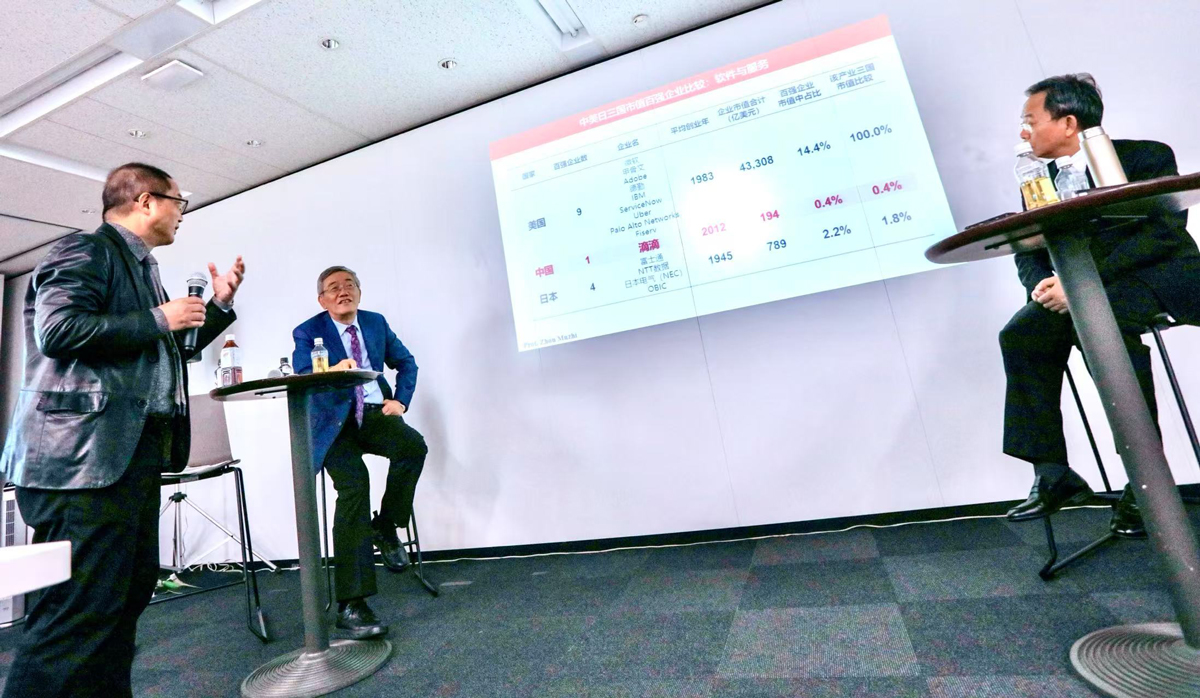

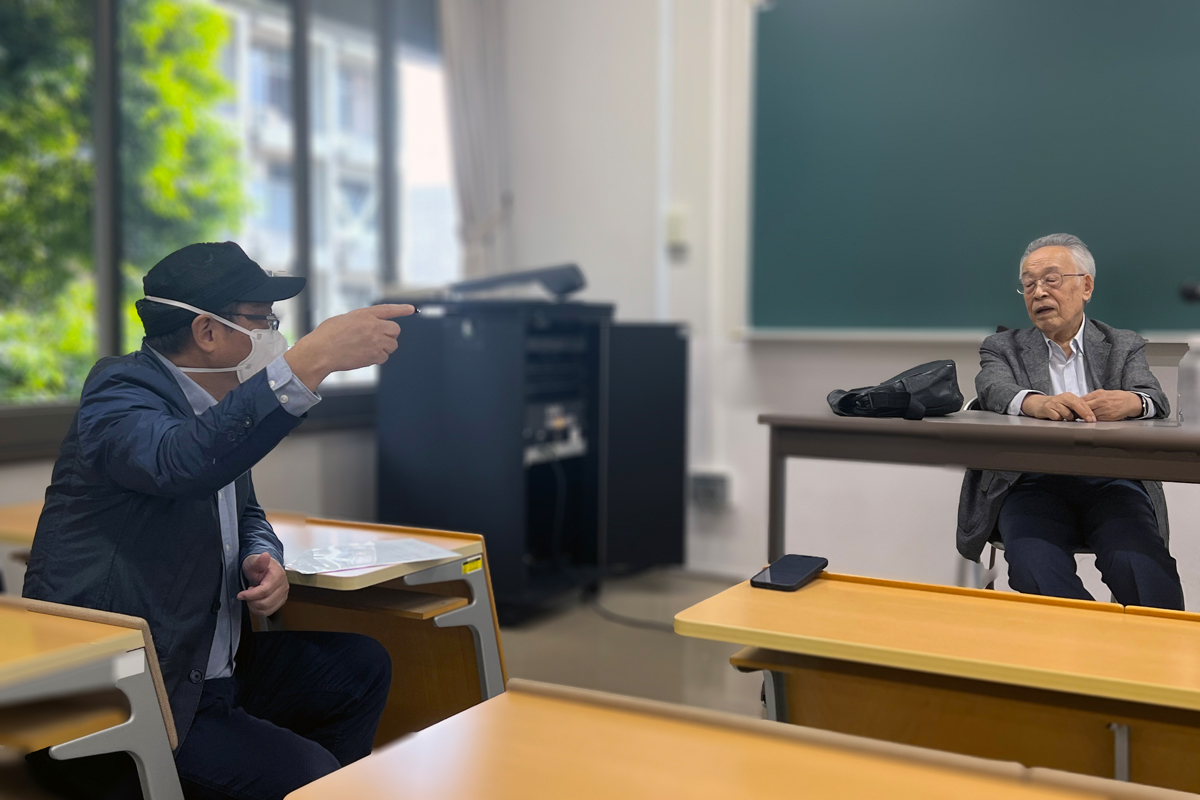

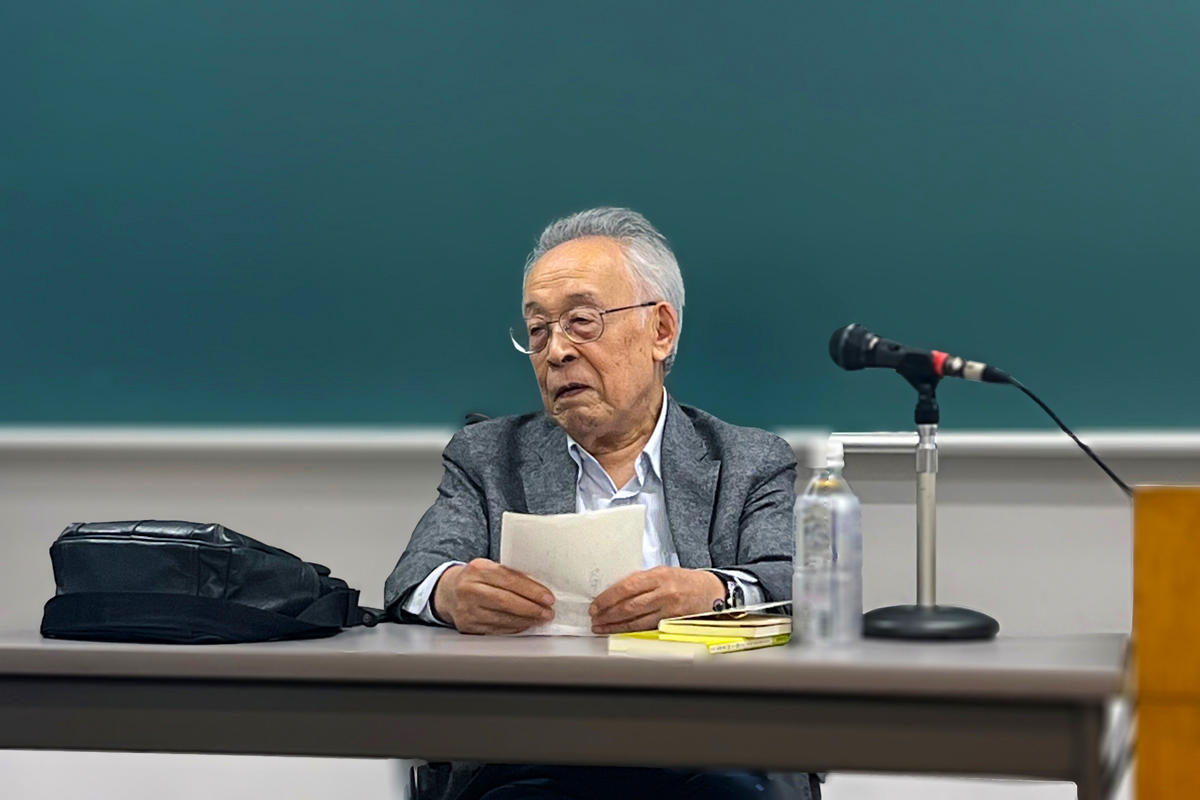

2024年5月23日、東京経済大学でゲスト講義をする 初岡昌一郎氏と周牧之教授

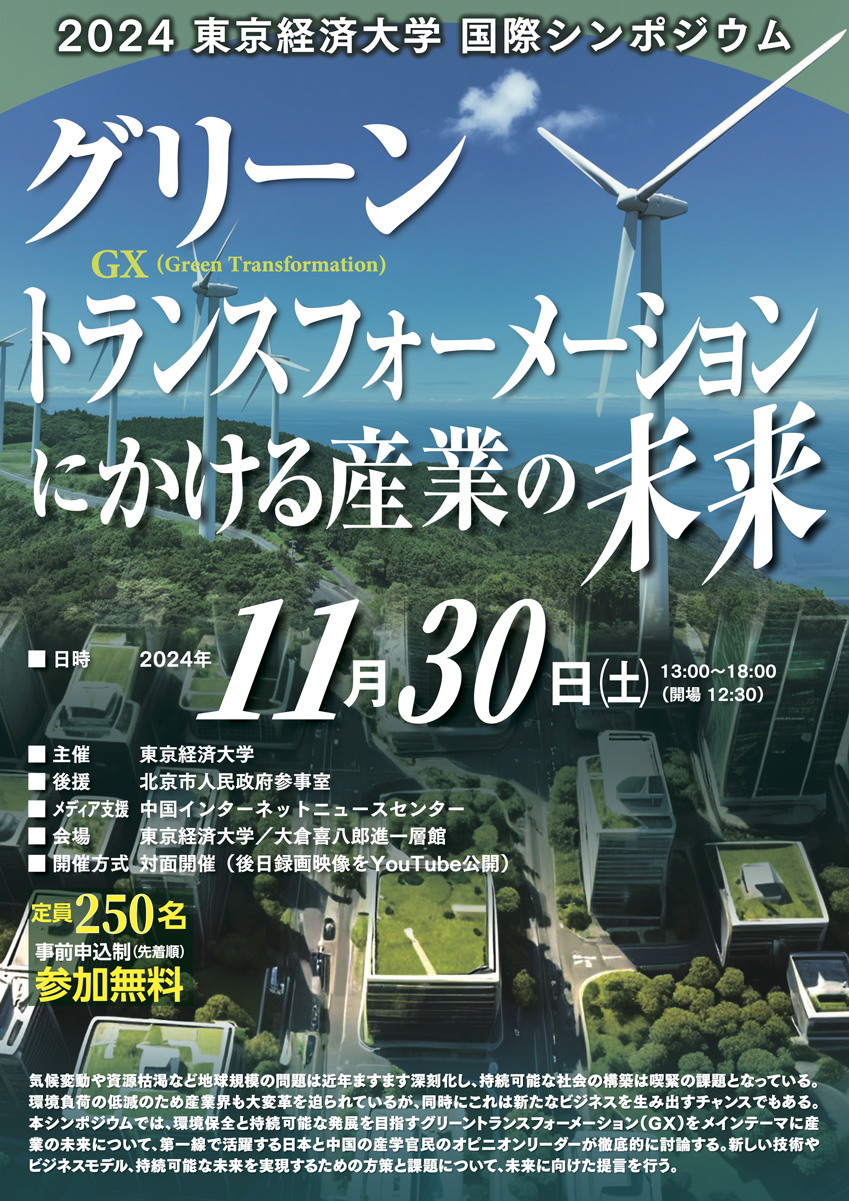

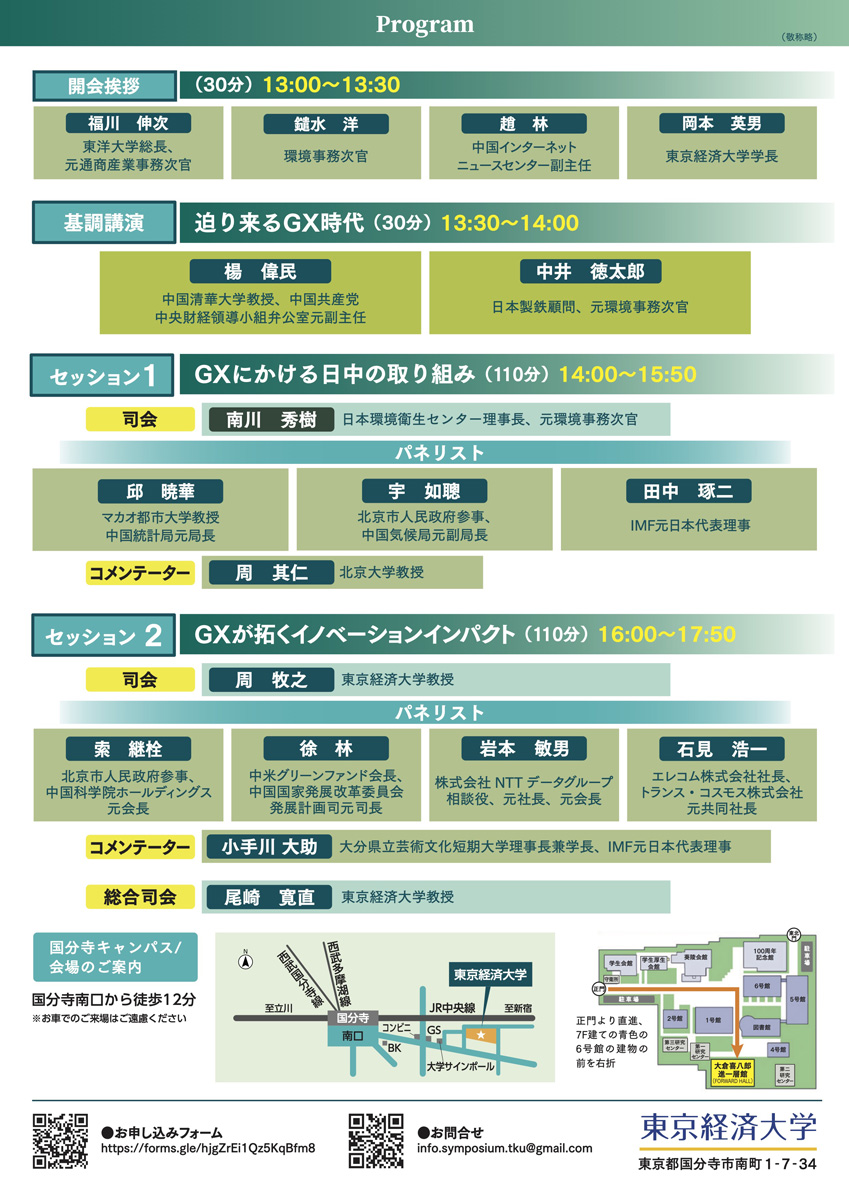

アメリカ大統領選挙の混迷、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ侵攻など世界情勢は揺れ動いている。東京経済大学の周牧之ゼミは2024年5月23日、国際関係研究者の初岡昌一郎姫路独協大学元教授をゲストに迎え、戦後の長いスパンで国内外の政治情勢について解説していただいた。

周: 東京経済大学は、非常に左派的な大学で、マルクス経済学の一大牙城だった。1989年初めて訪ねた時、校門の外は、警察の車が止まっていた。聞くと、大学の中に闘争的な左翼の先生がいるからだとの話だった。大学のポリシーでこのような先生達を守っていた。後に私の恩師となった劉進慶先生が台湾政府に迫害を受け、パスポートを取られ無国籍状態だった時、東経大が教員として雇い入れた。そうした私の想像を超えた面白さに魅力を感じ、この大学の大学院に進学した。もう一人の恩師の野村昭夫先生は日本共産党から除名された左派的な先生だった。学長・理事長を務められた富塚文太郎先生も私の恩師の一人で、初岡先生とも親しかった。

初岡: 増田祐司先生とも大変親しかった。

周: 増田先生のベースはIT経済で国際派の先生だが左派的な考えの持ち主だった。ソ連解体を受け、大学院のゼミで富塚文太郎先生が「社会主義から卒業した」と仰っていたのが印象深かった。

2001年9月7日に中国広州で開かれた「中国都市化フォーラム〜メガロポリス発展戦略〜」にて、左から周牧之、増田祐司教授

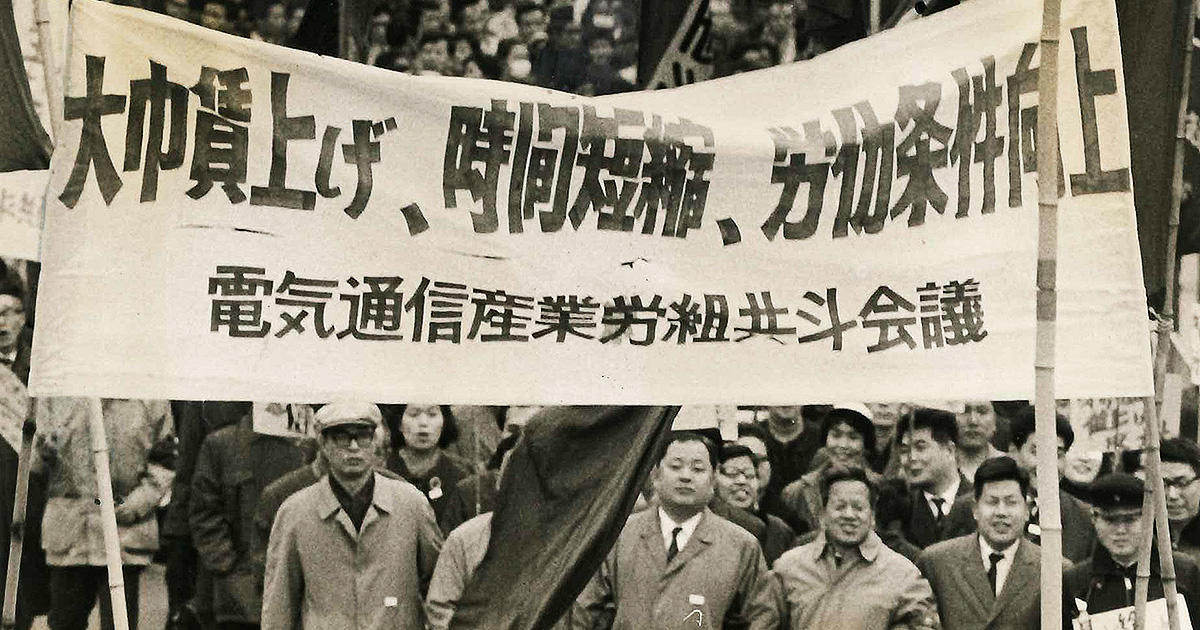

■ 55 年体制は一種の運命共同体 周: 戦後日本の政治は長い間、自民党と社会党という万年与党と万年野党とで成り立っていた。この55年体制を打破する動きが何故出てきたのか?しかもなぜ小選挙区の導入もセットだったのか?55年体制には悪い面があったが、日本の高度成長をもたらした功績があった。社会党も、支持基盤の労働組合も、なぜ55年体制の崩壊に協力したのか?

初岡: 55年体制の問題について語る前に、回り道したい。私はもう少しで89歳になる。1955年は私が大学に入った年だ。同年、二つの保守政党が統一して自民党ができた。自民党に対立する側は、当時左派社会党と右派社会党があったのが統一して社会党が出来た。それで二大政党になった。とはいえ議会での勢力は自民党が3分の2、社会党3分の1なので、二大政党というより、1.5と0.5の政党だ。

周: 1955年に万年与党と万年野党の体制が出来上がった。

初岡: 非常に都合がいい体制だ。1955年当時、東京経済大学は左翼が強い大学だった。私は左翼が強くはなく非常に穏健とされていた国際基督教大学に進学した。国際基督教大学で私は左翼学生で、社会科学研究会(社研)に所属していた。

周: 凄い時代だ。左翼が強くない穏健な国際基督教大学にも社研があった(笑)。

初岡: 三多摩では当時、砂川の米軍基地を拡大し農民の土地を強制的に取り上げることに農民が反対し、学生の支援する砂川闘争が起きた。社会党や労働組合の力もあったが、学生が最大の動員力を持っていた。全学連が一番強く、社研は全学連運動の中にあった。津田塾大、一橋大、東経大、国際基督教大、成蹊大の5つの大学が三多摩社研連を作り、それを軸に関東社研連を作った。

当時、社研はマルクス主義研究会として非常に行動的な組織だった。国際基督教大学の社研はバリケード闘争を行った1970年代以降は無くなった。

1959年に私は卒業し、政党から自立した青年学生組織の社会主義青年同盟の創立に参加した。1960年の安保闘争時には社会主義青年同盟準備会に専従していた。その頃は学生運動が過激化すると同時に、社研連の中でもイデオロギー的な闘争があり、政治的な見解を巡り意見がなかなかまとまらなかった。

周: 初岡先生は、大学を卒業後、社青同を作るために就職せずに頑張った。

初岡: 55年体制ができた当時は、イデオロギー的な対立が非常に深刻だったが、それに国民的な基盤があったかは疑問だ。55年体制はある程度バーター政治だった。ホールバーターではないが3分の1か4分の1はバーターで聞く耳を持たないと政治は動かなかった。当時の政治家には懐が深い人が大勢いた。反対を言われても3分の1は聞くふりをする。3分の1は相手のことも聞くか、あるいは聞いたふりをしないと、55年体制はできない。

周: 互いにある程度容認し合うことが大切だ。

初岡: 労使関係もそうだ。私は、55年体制は同心円の二つの輪だと思う。それぞれ独自のところはあるが、運命共同体の面もある。

1993年8月6日、新首相に指名され、同僚議員に祝福される細川護熙氏(出典:時事通信社 )

■ ソ連行きを敢行 初岡: 安保闘争が終わった年の秋に、初めて日本国外に出る機会に恵まれた。戦後、日本は形式的には1951年のサンフランシスコ講和条約で、主権を回復するが、まだ自由に国外に出られず、パスポートは自由に取れなかった。ビジネスではパスポートを申請して行けたが、一般の人が海外に行くには二つの条件が要った。一つは、国外での費用を誰かが全額負担してくれる、つまりオールギャランティの招待状があること。二つ目は、外貨の持ち出しが200ドルに制限されていた。当時は1ドル360円だから、7万円だ。大学卒の給料が当時1万円程だから、7万円を持ち出すのは学生にはあり得ない難しいことだった。

ソ連に初めて行ったのはそうした時だった。当時ソ連行きは簡単ではなかった。パスポートをもらっても、モスクワと日本の間に飛行機はなく、行くとすればアメリカかヨーロッパを経由するしかなかった。今のようなディスカウントケットはなく、正規料金でソ連へ行くのは44万円から47万円必要だった。

周: 当時の金額で47万円は大金だ。

初岡: そうだ。結局一番簡単で安く行ける方法は、ロシアの貨物船に乗っていくことだとアドバイスされた。八幡製鉄が薄い鋼板をロシアへ輸出していたので、その船に乗っていくことにした。東京から行って待っていたのだが、雨が降って鋼板が錆びるから作業しないまま1週間八幡で過ごして予定が狂った。一番困ったのは、宿代がなくなったこと。さらに困ったのは待っていた7日間に国際会議が終わってしまったことだ。当時外国へ行くのは簡単ではなく、仲間がカンパで100円、500円と集めてくれたので、行くしかないと思い、そんな状況でも行った。

周: とんでも無い状況の中でソビエト行きを敢行した。ソ連に招待されたきっかけは?

初岡: ワールドユースフォーラム(和訳で世界青年学生討論集会)というところから、日本の各青年団体へ招待があった。日本は自民党系が強かった青年団(日青協)、共産党の民青も含め5団体で準備会を作った。5団体のうち三つが社会党系だった。社青同、総評、日本農民組合の青年部。他の人は家庭もあり職場もあるから1カ月も行けない。私は学生で、その後社青同に属し定職がなかったから行けた。国際基督教大学出身だから英語ができるはずだと思われたかも。いずれにしても自分で行こうと思って行ったことではない。

周: 初岡先生にとって人生の転機だった。

初岡: 人生には「まさか」という坂がある。その時、私は社会党青年部で、全国的な役員をやっていたのは学生では私ひとりだった。あとは組合や地方の人だった。当時社会党は学生に広く支持されたが、党員になる学生には運動をやるより選挙に出るために入ってきた人がいた。特に早稲田大学の学生は大勢いて、伝統的に選挙に出る人が多かった。私は選挙に出るという考えがなかった。

私がソ連に行ったのは中ソ論争が始まった時で、日本共産党もそれを機に分裂した。ソ連は私が日本共産党員でないと知り、受け入れたのかもしれない。

周: 都合が良かった。

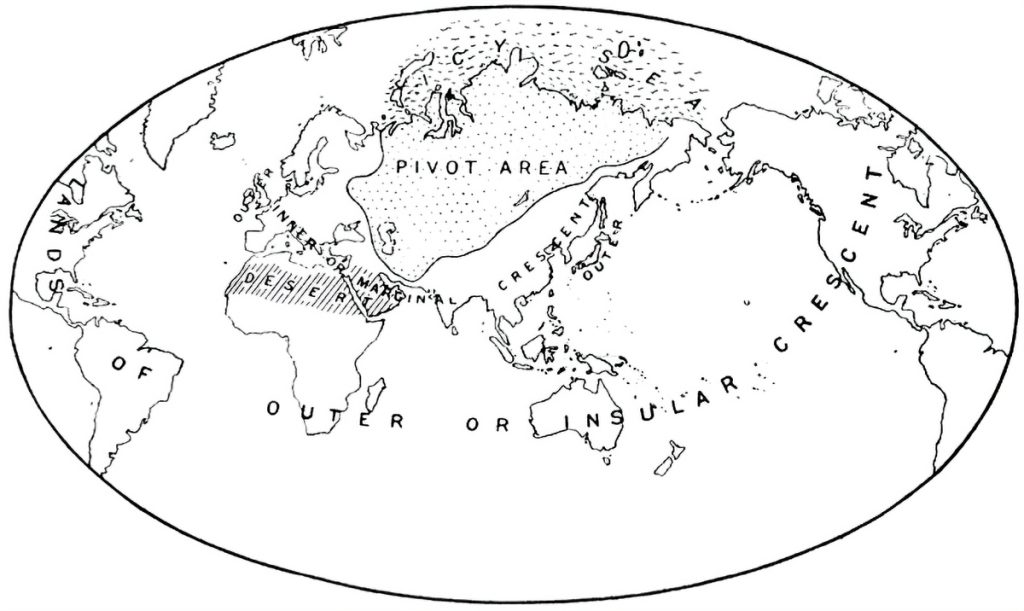

初岡: 最初に行ったソ連は当時、左翼陣営が震え上がるような大きな政治的な激震、すなわちスターリン批判が、1955年から56年に始まって進行中だった。スターリン批判によりソ連の新指導部ではフルシチョフがリードして、国内改革と同時に、初めて米ソの平和共存、国際対立の平和的な解決を言い始めた。

ソ連はこれでアメリカに追いつこうとし、共産党以外の政治勢力とも対話したいと考えていた。共産党系の青年組織と学生組織が国際的にあり、日本の全学連と民青は所属していた。しかし、当時私たちは中立非同盟の考え方に立ち、ソ連や全ての国と友好的な関係を持ち、どこのブロックにも入らない立場をとっていた。

周: それはアメリカと同盟関係にある日本政府のポリシーとは相反する考えだ。

初岡: 野党、とくに当時の日本社会党左派の考え方だった。社会党右派はアメリカと協調するべきとし、日米安保条約も必要との考え方だった。左右両派が統一した時これは曖昧になった。

日本共産党もそれまでは武力によって政権を取る方針を持っていて、三多摩の山中で拠点を作るなどしていた。今思うと空想的だが、当時は真面目に支持する人が国民の中で5%ぐらいいた。学生の中には大学を中退し、三多摩などで山村工作隊に入った人もいた。1955年以前の学生運動と社研は共産党一色だった。私が大学に入ったときは違う風が吹き始めていた。

1959年9月19日、ニューヨークのアイドルワイルド空港で演説するニキータ・フルシチョフ書記

■ モスクワで世界的なネットワーク 初岡: モスクワ準備会では世界から代表10名を選び1961年に予定された本会議の準備を進めることになった。常任書記局メンバーは各地域から二、三名選ばれた。アジアは中国と日本だった。翌年発足した常任書記局に日本からは私が行くことになり、この時は焼津からソ連の漁船で行った。1961年の冬から夏まで半年間モスクワにいた。国際準備会のメンバーは皆立派なホテルに泊まっていた。アジアからは中国、ヨーロッパはフランスとイタリア。それにロシア。北米は無く、南米はキューバとブラジル。アフリカはマリ、モロッコ、ガーナ。私は元々共産党員ではなく、ソ連の体制についてはある程度好意的に見ていたが、肯定もしていなかった。

周: まさしく左派青年の世界的なネットワークだ。初岡先生と一緒だった中国の青年、胡啓立氏は後に中国でナンバーワンになる可能性があった人だ。

初岡: 彼は本当に立派な人。七つか八つ年上だった。中国共産主義青年団に胡という名の人は多い。胡耀邦さんを除いて他の方はみんな体格がよかった。

周: 胡耀邦さんは非常に若い時から革命に参加して、身体が伸びる時期は井崗山や長征で充分食べられなかったのだろう。私と同じ湖南省出身であることも一つの原因かもしれない。

初岡: 確か胡啓立さんは、北方の陝西省出身だ。モスクワで一番不自由だったのは、新聞がなかったこと。ホテルで売っているのは共産党の新聞だけ。フランスやイタリアのように共産党が強いところは、普通の日刊紙と変わらない新聞を出していたが、日本は共産党機関紙の赤旗だけだった。ソ連と日本共産党との関係が悪くなると、赤旗もモスクワで買えなくなった。私は朝日新聞モスクワ支局で新聞を読ませてもらっていた。

周: 一応世界中から共産党系の新聞が届いて読めたわけだ(笑)。初岡先生がモスクワにいた時の飲食を含めた生活費は全てソビエトが負担したのか?

初岡: ホテル代はソビエトが負担した。当時、書記局員の給与は月額400ルーブル。日本円にして月8万円出してくれた。もちろん交換性がないから、ルーブルは外国へ出たら紙くずになる。

周: 全部向こうで飲んで食べて消費したわけだ(笑)。

初岡: 日本人は珍しかったので、モスクワ放送や、あまり聞いたことない新聞雑誌からのインタビューで、結構謝礼をもらった。当時インタビューを多く受けた外国代表は、多分キューバと日本ぐらいだったと思う。日本はまだ珍しかった。

周: 初岡先生はその後ソビエト以外の東欧諸国にも出かけた。

初岡: 英語ができる人がいなかったので、外国はお前が行けと言われ、モスクワのあと、ヘルシンキへ行った。社青同を辞める口実として、ユーゴのベオグラードに留学に行くことにしていた。行ってから二、三カ月しないうちに、イタリアで国際会議があるのでその常任書記局に行ってくれと日本の仲間に頼まれて、フィレンツェに行くことになった。3カ月いたが金はない、当時は酒は全く飲まず旨いモノも食べられなかった。昼はフィレンツェ大学の学生食堂でスパゲティーを食べていた。

モスクワの同じホテルには、日本の商社の人が3人いた。彼らはお互いの部屋で食事を作って食べていた。商社の人は炊飯器を持ち込んでいた。聞いたことない商社ばかり。いわゆる三大商社のダミーだ。

周: 中国でいう友好商社だ。

初岡: アメリカに遠慮して、アメリカから制裁されないように。

周: 問題にならないように作ったダミー会社だ。冷戦当時日本と中国、ソ連、東欧諸国との貿易で大きな役割を果たした。

2019年8月29日、サハリンで開催のセミナーにて、右から周牧之教授、初岡昌一郎氏、江田五月(元参議院議長)

■ 社会主義国家の理想と現実の乖離 周: 初岡先生はソビエトへ行き、視野がかなり広くなった?

初岡: 物事を相対的に見ることができるようになった。ソ連は、ものすごいコネ社会だった。最初に覚えたロシア語は、「席はありません」だ。レストランの門番にお金を出すと中に入れてくれた。或いはソ連の団体の人と一緒に行き、中央委員会のゲストだというと満席でも席が作られた。社会主義とは無縁なおかしな社会だと強く感じた。私は元々共産主義に対して幻想を持っていなかったが、あれほどひどい社会とは思わなかった。

周: 共産主義の理想と現実のギャップの大きさを体感された。

初岡: 日本に帰ったら青年同盟の中でイデオロギーに関する内部の戦いがあった。私はどちらかというと右派的なグループにいて、左の中の右派ということで集中攻撃を受け、辞めた。

ヨーロッパの中でもう少しマシな共産主義もあるはずだと思い、今度はユーゴスラビアに行った。ユーゴスラビアは当時、非同盟中立だったが、制度としては一応共産主義を取っていた。モスクワとの仲が非常に悪く、自立していた。ユーゴスラビア、インドネシア、インドが、非同盟ブロックを作り東西対立の真ん中にいた。ユーゴスラビアは、モスクワを「共産主義と言いながら官僚、エリートが牛耳っている社会だ」と批判していた。しかし、ユーゴスラビアの労働者自治管理を見たら、そこも実態はうまくいってなかった。

周: 中国のソ連批判の時、ユーゴもかなり加担した。

初岡: ジョークは大抵社会のタブーから生まれる。ユーゴスラビアで聞いた政治ジョークがある。「国連がアフリカのコンゴに調査団を3者構成で派遣した。すなわち東はソ連、西はアメリカ、中立国がユーゴだ。ソ連の代表がまず調査に入り「コンゴにスプートニクあるか?」と聞いたら「ない」。「ICBMはあるか」と聞いたら「ない」。それでは後進国だ。次に、アメリカの代表が「キャデラック乗っているか」と聞くと「乗っていない」。「電気冷蔵庫は?」「ない」。それでは「コンゴは後進的だ」と言った。最後にユーゴ代表が「労働者自主管理やっているか」。「やっていない」。ユーゴ人は「へえー、コンゴは労働者の自主管理をやっていないのに後進的だね」と言ったというオチだ。

労働者自主管理と言いながら、実態は共産主義同盟員が幹部となり仕切っていた。フランスの労働者自治管理論についても、理想としては良く、官僚主義のアク抜きになる思想ではあっても、現実の運用は難しかった。ミッテラン政権以降は誰も言わなくなった。

周: 中国も同じ問題が起こっていた。社会主義国家になったもののどんな社会にしていくか苦労した。一番なりがちなのは官僚主義社会だ。ソ連の官僚主義はひどかった。中国では早くも1957年から毛沢東が官僚主義に対し、さまざま外部から意見を言わせて直そうとした。ところが官僚の反発がひどく、反右派運動になり、意見を言った人たちが右派として打倒された。

のちの文化大革命の本質も、官僚主義を打倒する運動だった。戦後社会主義国家になった国々が苦労しているのは、旧来の体制を崩壊させた後、どんな体制が真に世直しできるかの答えを模索し続けた点だ。その意味ではソ連も中国も政権を取った後、大変苦労した。社会主義国は皆苦労した。その苦労を、初岡先生がさまざまな国を点検し、目の当たりにしたのは貴重な経験だ。

旧ユーゴスラビア首都・ベオグラード

■ マルクス主義は一元論的発想 初岡: マルクス主義のルーツを見ると、カトリックの教義から派生している。私は高校からキリスト教の学校に行ったので、ある程度勉強したが、マルクス主義とカトリックが非常に似ていると思ったのは「真理は一つしかない」と信ずる点だ。自分が真理を握っているとし、他の人が違う意見であれば他の人は完全に間違いだという発想だ。真理は一つしかないとする一元論だ。

逆の面から言えば、それは非妥協になる。寛容さを失う。マルクスの共産主義と比較すると、社会民主主義の思想は多元論だ。自分を正しいと思うが、他人が正しいこともありうるとの立場だ。

キリスト教カトリック本流にとって一番危険なのは、キリスト教の分派をつくることだ。マルクス主義左翼も同じだった。日本共産党も自民党より共産党分派の方をひどく攻撃した。

周: マルクス主義の政党における内部闘争の凄まじさは、これで説明がつく。中国共産党も同じで内部闘争が激しかった。根底にあったのは、この一元論的なロジックだ。

共産主義を一元論「宗教」とすれば、教祖様はユダヤ人だ。実際、初期のソビエト共産党上層部はユダヤ人が大半だった。

初岡: レーニン時の中央委員会の中で、ユダヤ人が半数を超えた。政治局のトロツキーもカーメネフもジノヴィエフもユダヤ人。

周: 当時の政治局5人の中で、レーニン、スターリンを除き他3人は全員ユダヤ人だった。スターリンによる粛清について一説は、ユダヤ人を共産党から排除するためとされる。

初岡: スターリンが死んだとき、ロシアのアネクドートだが、当時の医者が「スターリンが死亡」と診断を下せない。死んだと言ったらスターリンを殺したといわれるかも知れない。スターリンの側近が「こんな医者はだめだ、もっといい医者を呼べ」と。そうしたら他の側近が「無理だ。もっとましな医者はみなユダヤ人だから処刑された」。それでやむなく「息が止まっている」と言った。

ロシアはジョークの宝庫だが、イタリア共産党の人から聞いたのが半分以上だ。当時のイタリア共産党青年同盟書記長は、後にイタリア共産党書記長になったオケット。サルジィニアの代々貴族の家の出身だ。国際部長ペトロ‐ネも面白いやつで「お前、日本社会党だそうだけど、日本社会党はイタリア共産党と同じように腐敗しているか」と私に聞いてきた。とにかくイタリア人は面白い。

一番傑作で笑ったのは、フルシチョフに対するジョークだ。赤の広場で青年が、「フルシチョフは馬鹿だ、あいつはアホだ」と叫んだ。即決裁判でシベリア重労働20年。罪名は、国家重要機密漏洩(笑)。

カール・マルクス,フリードリッヒ・エンゲルス(1951)『共産党宣言』(岩波文庫)、カール・マルクス(1969)『資本論』(岩波文庫)

■ 左翼も変身する 周: 左翼の人の変身ぶりも見所だ。

初岡: 秋田の国際教養大学の創立者で初代学長だった中嶋嶺雄さんは、全日本学生自治会総連合(全学連)の最後の国際部長で私より一つ若い。学生のときから知っていた。最初は毛沢東支持。後に台湾支持へと極端に変わった。政治評論家として活躍した森田実さんもそうだ。

周: 拓殖大学学長だった渡辺利夫氏もそうだ。中国や韓国などへの態度はかなり変化した。日本李登輝友の会会長まで務めた。だが、人間味のある人で、私の恩師劉進慶先生が亡くなったことを知らせたら、大きな花を送ってきた。その後会った時「いや実は劉先生はあまり存じ上げない」と言われた。私が知らせたので花を送ってくれた。

初岡: 中道を行かない。ただ、全部の人が変わったわけではない。例えば富塚文太郎さんなど共産党から除名されても、リベラルな左翼であり続けた。

周: 私の恩師、野村昭夫先生も共産党から除名され、リベラルな思想を貫いた。

初岡: 増田祐司先生も非常に真面目な方で、ガチガチのマルクス主義者だったが、共産党に除名されたおかげでリベラルになった。腹に一物がない善人だ。

周: 増田祐司先生は私が出会ったときは大らかな方だった。東京経済大学のサバテイカル休暇を利用し、EU委員会科学技術局第XII総局上級研究員を務めた。その後東京大学社会情報学研究所の教授になった。

1995年7月21日、周牧之の経済学博士学位授与式にて、前列左から富塚文太郎学長、周牧之、野村昭夫教授、劉進慶教授。後列左から堺憲一教授、小島寛教授

■ マルクス経済学は日本社会に大きな影響 初岡: 私は、全学連の委員長を務め後に学習院の先生になった香山健一さんとは波長があった。戦争中は右翼で、戦後いち早く左翼になった清水幾太郎という名物学者がいた。晩年は穏健左翼になり江田三郎を支持した珍しい人だ。清水先生は学習院の教授で、自分が辞めるときに香山健一を後釜にした。今の天皇は、香山ゼミだった。ある時香山に「学習院で何やっているの?」と聞くと「皇太子の教育係」と言う。「あんた危険思想教えているんじゃないの」と言ってひやかした(笑)。香山もあまり共産党的ではなかったが元共産党員だった。満州からの引き揚げ者で、人柄と頭は良かった。

隅谷三喜男(1976)『韓国の経済 』(岩波書店)、劉進慶 等(1992)『台湾の経済 』(東京大学出版会)

周: 左翼的な思想、そしてマルクス経済学も日本社会に大きな影響を及ぼした。私はマルクス経済学大御所の隅谷三喜男先生に大変お世話になった。恩師の劉進慶先生は台湾出身で隅谷先生の愛弟子だった。『韓国の経済』を書いた隅谷先生は、劉先生に『台湾の経済—典型NIESの光と影』を書かせた。私がドクターを取った後、両先生から『中国経済論』を書くよう勧められた。一国の経済論を書き上げるのは大変な挑戦だ。隅谷邸で中国経済に関する研究会を立ち上げ、宇野経済学の流れを汲むマルクス経済学者の伊藤誠先生も加わった。当時、私は海外に頻繁に調査出張していた。東京に戻る度に研究会で調査報告し、喧々囂々の議論を繰り返した。奥様手作りのサンドイッチを食べながら隅谷先生を囲んだ議論で、『中国経済論』のフレームワークや思想が相当鍛えられた。

初岡: 隅谷先生が本をたくさん出された中で1冊だけだった翻訳書の光栄ながら共訳者になった。私はそのとき全逓の一職員で、役員でもなかった。公労委の大先生だった隅谷先生の本に、全逓信労働組合書記、初岡昌一郎の名で加わった。

この本を出してくれたのは、当時日本評論社の出版部長だった森田実で、彼が全学連共闘部長だった頃から私はかなり仲が良かった。彼は東大工学部に8年いた人だ。全学連の役員をずっとやっていたが、東大には8年しかいられないから卒業して、今度は中央労働学院という各種学校の学生になり、全学連役員を続けた(笑)。

(※以下、第二弾に続く )

プロフィール 初岡 昌一郎(はつおか しょういちろう)/国際関係研究者、姫路独協大学元教授 国際郵便電信電話労連東京事務所長、ILO条約勧告適用員会委員、姫路獨協大学教授を歴任。研究分野は、国際労働法とアジア労働社会論。

【 初岡昌一郎氏:関連記事 】

【コラム】初岡昌一郎:「人新世」(アントロポセン)時代の曲がり角 〜都市は文明を先導、だが崩壊危険要因も顕在化〜