〈中国中心都市&都市圏発展指数2021〉

第9位

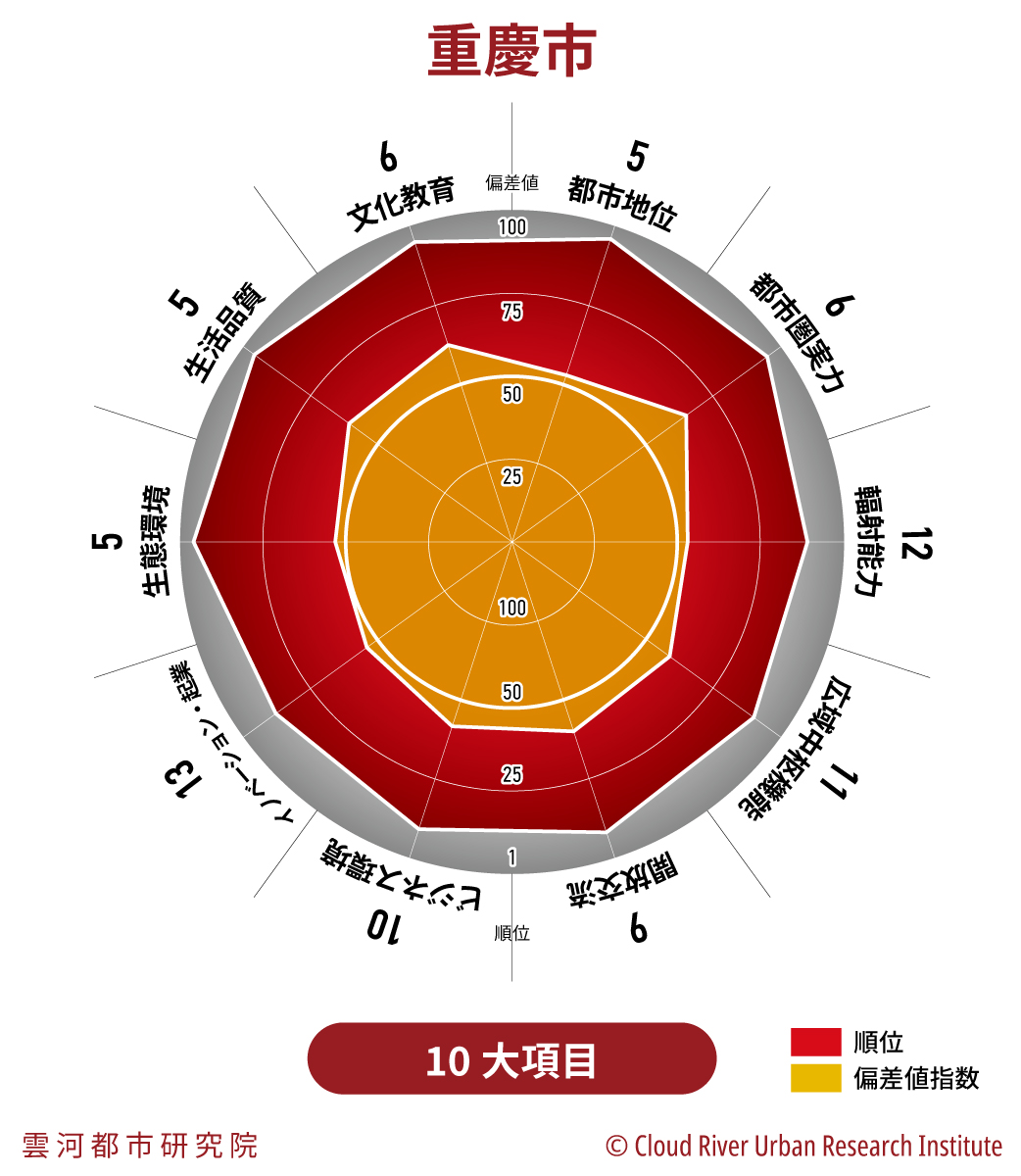

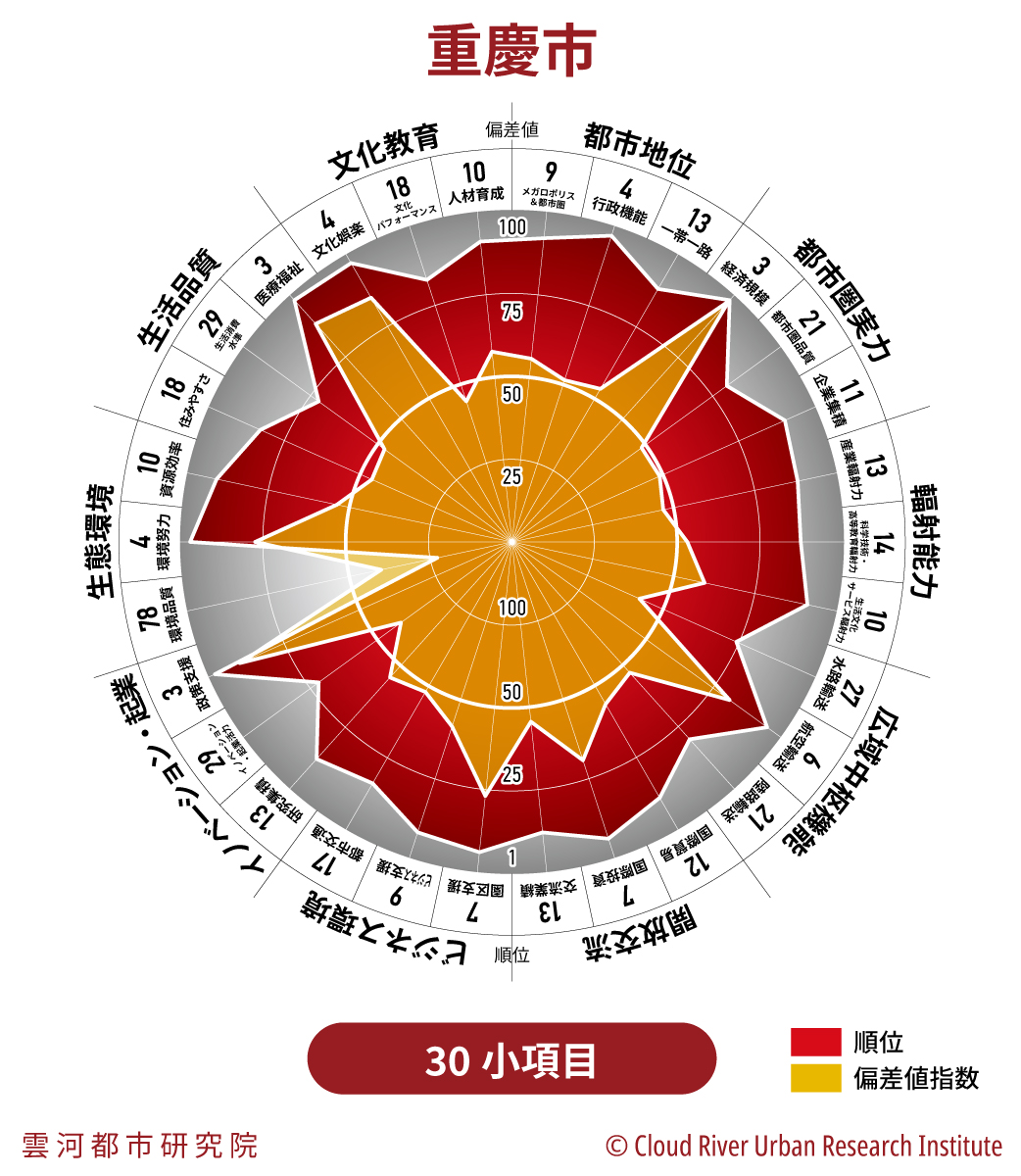

重慶市は〈中国中心都市&都市圏発展指数2021〉の総合第9位に輝いた。同市は前年度より順位を1つ下げた。

〈中国中心都市&都市圏発展指数〉は、〈中国都市総合発展指標〉の派生指数として、4大直轄市、22省都、5自治区首府、5計画単列市からなる36の中心都市の評価に特化したものである。同指数は、これら中心都市を、全国297の地級市以上の都市の中で評価している。10大項目と30の小項目、116組の指標からなる。包括的かつ詳細に、中国中心都市の発展を総合評価するシステムである。

CCCI2017 | CCCI2018 | CCCI2019 | CCCI2020

〈中国中心都市&都市圏発展指数〉:【36中心都市】北京、上海、深圳、広州、成都、天津、杭州、重慶、南京、西安、寧波、武漢、青島、鄭州、長沙、廈門、済南、合肥、福州、瀋陽、大連、昆明、長春、ハルビン、貴陽、南昌、石家荘、南寧、太原、海口、ウルムチ、蘭州、フフホト、ラサ、西寧、銀川

■ 戦時首都だった重慶

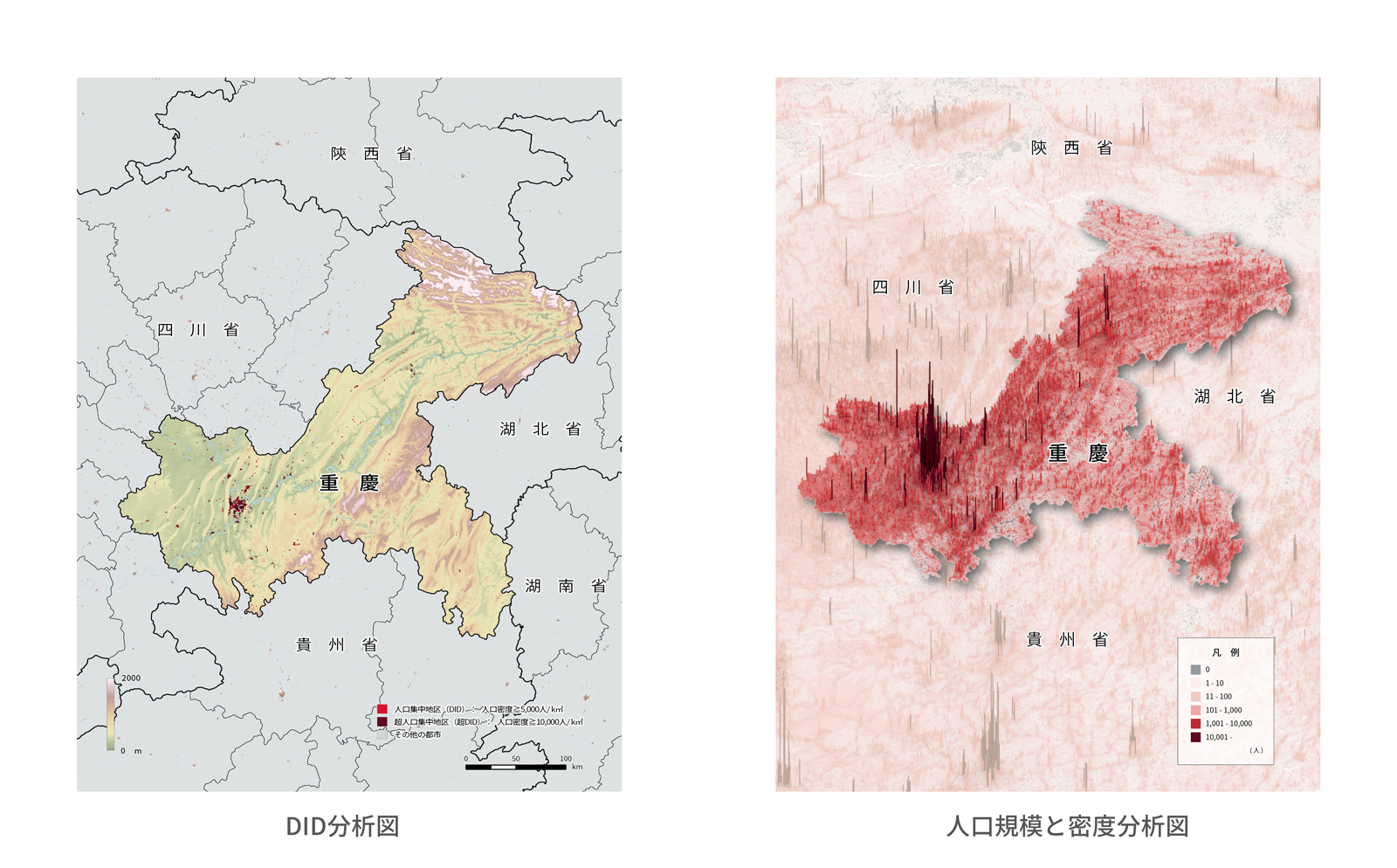

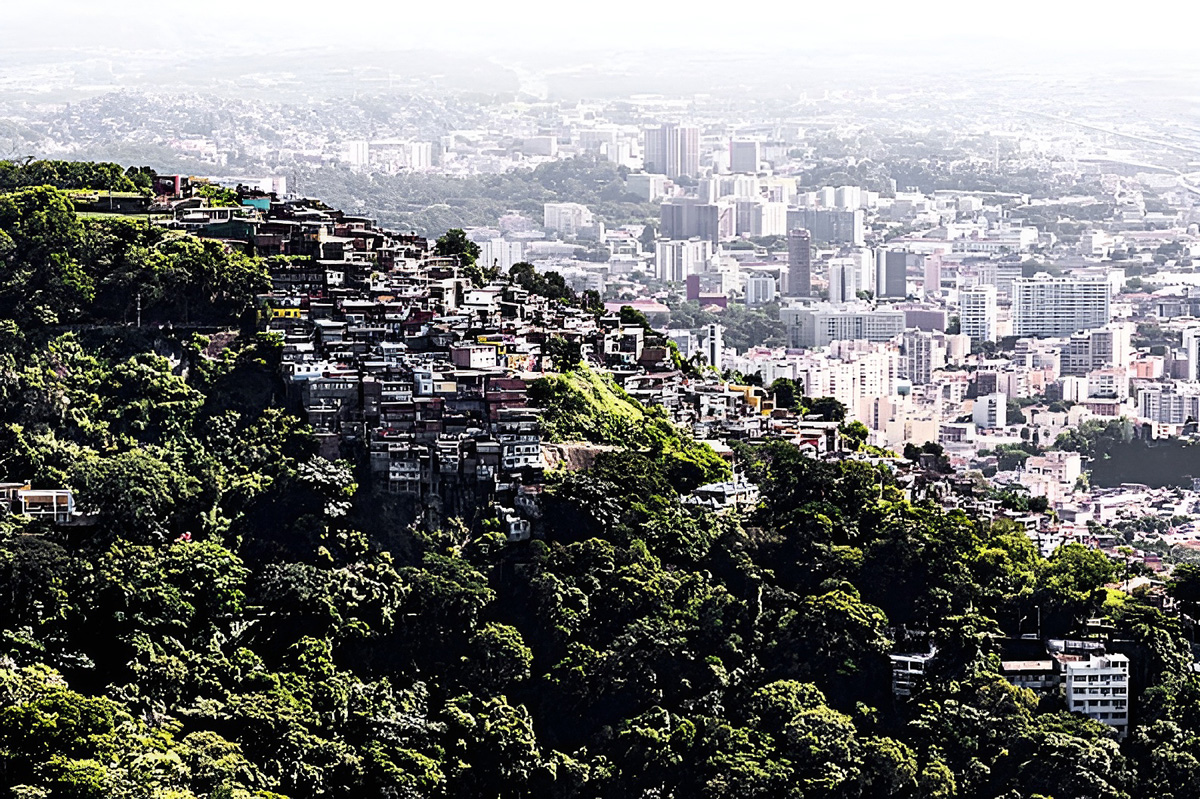

重慶は長江上流に位置し、上海の約2,500キロメートル西南にある直轄市である。同市は長江と嘉陵江という2本の河川が合流する地点に開け、山や川の入り組んだ高低差の激しい地形を持つ。市内の標高差は220メートル近くもあり、長い階段が街の随所に見られる独特の風景をつくりだしている。重慶は北海道に相当する8.2万平方メートルの面積に約3,212万人という世界の都市の中で最大の人口規模を抱える。夏季の気候が高温多湿であるため、南京市、武漢市と並び三大「かまど」と言われている。

重慶は長い歴史を持つ都市であり、『三国志』の「蜀」に属する地として日本でも有名である。1891年に開港し、中国西南部における近代化の拠点となった。1937年から1946年までは中華民国政府の「戦時首都」が置かれ、日中戦争時代の中国の心臓部であった。

■ 最も若い直轄市

四川盆地南東部に位置する重慶は、中国西南部の中心都市であり、中国の最も若い「直轄市」である。重慶の名は第二次大戦時に「戦時首都」として世界に知られるようになった。1949年の新中国成立後、重慶は一旦、中央直轄市となったが、1954年に四川省に編入された。1983年に「計画単列市(日本の政令指定都市に相当)」に昇格し、1997年には再び四川省から分離して北京、上海、天津に次ぐ直轄市となった。

「直轄市」とは、省と同格で、他の都市よりも強い行政権限を持っている。重慶には日本の総領事館も設置されている。

面積や人口において、重慶は中国最大の都市である。市下には13市区、4市、18県、5自治区があり、広大な土地には都市や農村、自然環境など豊富で多様な空間が混在している。

重慶は、古来より水運で栄え、重要な交通の要所であった。三峡ダムの完成後は、1万トン級の船舶も直接重慶まで航行できるようになった。現在、「コンテナ取扱量」は中国第34位にまで成長し、内陸都市としては好成績を上げている(詳しくは「【ランキング】世界で最も港湾コンテナ取扱量が多い都市はどこか?」を参照)。

鉄道や空港を含む広域インフラも整備され、重慶の空港利便性は中国第6位で、極めて高い(詳しくは「【ランキング】中国で最も空港利便性が高い都市はどこか?」を参照)。

■ 「三線建設」から「西部開発」へ、そして「一帯一路」

内陸都市の発展は、国家的な戦略推進が欠かせない。重慶は、毛沢東時代の「三線建設」で工業力を蓄え、改革開放後は「西部大開発」政策でインフラ整備を強化し、現在は「一帯一路」政策で海外とのリンケージを強めている。

重慶には2010年、中国国内3番目の国家級新区「重慶両江新区」が設置された。同年、内陸港唯一の保税区も整備された。2017年には貿易や投資などの規制緩和を重点的に進める「自由貿易試験区(重慶自貿区)」が開設され、国際貿易都市としての性格を強めている。現在、重慶から貴州、広西チワン自治区を経由してシンガポールまでをつなぐ物流ルートが開通し、「一帯一路」構想における一大国際交流交易拠点としての発展が期待されている。

直轄市となって以来の20年間、重慶市のGDPは年平均12.0%の成長率を達成した。2021年に重慶のGDPは2兆7,894億元(約55.8兆円、1元=20円換算)で中国第5位の規模に達したが、1人当たりGDPは8万6,832元(約174万円)で中国第79位に留まり、同じ西部地域の中心都市である成都の同9万3,983元(約188万円)には及ばない(詳しくは「【ランキング】世界で最も経済リカバリーの早い国はどこか? 中国で最も経済成長の早い都市はどこか?」を参照)。

重慶を拠点とする「メインボード上場企業」は、中国第11位の67社に達している。

■ 人口流出都市

2021年における人口の流出入を示す「人口流動(非戸籍常住人口)」で、重慶は中国全土297地級市以上の都市でワースト8位であった。流出人口は207万人にも達した。すなわち札幌市と同規模の人口が戸籍を移さずに市外へ流れている。中国の経済規模トップ30の都市の中で、重慶は唯一人口流出都市となっている。重慶には広大な農村エリアがあり、中心市街地が吸収しきれないほどの膨大な農村人口を抱えているからである。

農村部では収入も低く雇用の機会も少ないため、億単位の出稼ぎ労働者(農民工)が、重慶や四川省、河南省、安徽省、貴州省といった内陸部から、沿海部の大都市に流出している。戸籍制度のもとで人口は「農村戸籍」と「都市戸籍」に分けられ、出稼ぎ労働者のほとんどは農村戸籍である。農村戸籍から都市戸籍への転換は厳しく制限され、都市部で農村戸籍者は教育や福祉、就職の機会などにおいて多くの不利益を被っている。

中国国務院は2014年、戸籍制度改革に乗り出し、現在、戸籍制度そのものが緩和されつつある。

〈中国都市総合発展指標2021〉

第7位

重慶は〈中国都市総合発展指標2021〉総合ランキング第7位であり、前年度の第6位から、順位が1つ下がった。

「経済」大項目は第7位であり、前年度の順位を維持した。3つの中項目で「経済品質」は第4位、「都市影響」は第7位、「発展活力」は第10位で、3項目すべてがトップ10入りを果たした。小項目では、「経済規模」は第3位、「都市圏」は第4位、「経済構造」「ビジネス環境」は第6位、と、9つの小項目のうち4項目がトップ10入りした。ただし、「イノベーション・起業」は第11位、「広域輻射力」は第12位、「広域中枢機能」は第14位、「開放度」は第18位、「経済効率」は第68位であった。

「社会」大項目は第9位であり、前年度に比べ順位が2つ下がった。3つの中項目で「ステータス・ガバナンス」は第4位、「伝承・交流」は第9位、「生活品質」は第14位と、3項目のうち2項目がトップ10入りを果たした。小項目で見ると、「社会マネジメント」は第4位、「都市地位」「文化娯楽」は第5位、「歴史遺産」は第6位、「生活サービス」は第9位、「人口資質」は第10位と、9つの小項目のうち6項目がトップ10入りした。なお、「居住環境」は第13位、「人的交流」は第17位、「消費水準」は第30位であった。

「環境」大項目は第12位となり、前年度に比べ順位が6つも上がった。3つの中項目の中で「自然生態」は第6位、「環境品質」は第17位、「空間構造」は第9位と、3項目のうち1項目がトップ10入りした。小項目では、「水土賦存」「環境努力」は第2位、「都市インフラ」は第3位と、9つの小項目のうち、3項目がトップ10入りした。なお、「資源効率」は第33位、「コンパクトシティ」は第45位、「交通ネットワーク」は第55位、「汚染負荷」は第80位、「気候条件」は第96位、「自然災害」は第295位であった。

〈中国中心都市総合発展指標2021〉について詳しくは、「メガシティの時代:中国都市総合発展指標2021ランキング」を参照。

CICI2016:第8位 | CICI2017:第7位 | CICI2018:第6位

CICI2019:第5位 | CICI2020:第6位 | CICI2021:第7位

■ 一大観光都市

重慶は中国屈指の観光都市である。〈中国都市総合発展指標2021〉によると、「社会」大項目の指標「国内旅行客」は中国第9位、「海外旅行客」は第28位である。「世界遺産」は中国第2位にランキングされた。「環境」大項目の「国家公園・保護区・景観区指数」が中国第2位であった。豊かな自然と文化遺産の調和ある観光資源が、国内外から多くの観光客を魅了している。

しかし、観光業の成績で見ると、重慶とライバル都市である成都とは、様相を異にする。2021年の観光客数および観光収入では、成都が重慶に優った。成都の国内観光客数は2億500万人、海外観光客数は25.4万人、国内観光収入は3,085億元、国際観光収入は1.4億ドルに達した。一方、重慶の国内観光客数は1億7,546万人、海外観光客数は5.1万人、国内観光収入は1,076億元、国際観光収入は0.7億ドルと、いずれも成都に及ばなかった。

観光産業を考える際、重要な点は、観光客にいかにその都市で消費をしてもらうかである。〈中国都市総合発展指標2021〉で各産業の輻射力で両都市を比較すると、その実態が見えてくる。都市の購買吸引力を示す「経済」大項目の指標「卸売・小売輻射力」で、重慶は第6位、成都は第3位という結果で、成都の方が消費者にとってはより魅力的なショッピング都市であった。また、都市の飲食業やホテルの吸引力を示す同大項目の指標「飲食・ホテル輻射力」では、重慶は第14位、成都は第4位となり、歴然たる差を見せつけた。

■ 「横向き摩天楼」という新しいランドマーク

2019年9月、重慶に新たなランドマーク「ラッフルズシティ(来福士広場)」が誕生した。ラッフルズシティは、長江と嘉陵江が合流する朝天門広場に位置し、総工費38億ドル(約4,066億円)を投じた巨大プロジェクトである。敷地面積は9.2ヘクタール、総床面積は112万平方メートルであり、23万平方メートルのショッピングモール、16万平方メートルのオフィス、1,400戸の住宅、ホテルなどの機能を兼ね備えている。

スケールは巨大で、イスラエルの建築家モシェ・サフディ氏が設計した外観は、驚く程の奇抜さである。敷地内には8棟の高層ビルが林立し、南側にある6棟は高さ250メートル、北側の2棟は350メートルを誇る。注目すべきは、長さ300メートル以上の橋形建築物「ザ・クリスタル(水晶連廊)」である。「横向き摩天楼」とも呼ばれる通路は、高層ビル4棟を接続し、高層ビル群を三次元の「帆」のように見立てている。2020年5月には、この連結部分もオープンし、地上250メートルの「世界一高い」空中通路が話題を集めている。

■ SNSで一大人気スポットとなった「洪崖洞」

重慶には名跡が多く存在する。市の南部に位置する「洪崖洞」は、地元の伝統的な建築様式「吊脚楼」を採用して再建された商業施設である。全長約600メートル、総面積は6万平方メートルで、「国家4A級旅遊景区」に指定された屈指の観光地である。GWなどの連休初日には数万人以上が訪れるほど人気で、その理由は、中国発祥の人気スマートフォン・アプリ「抖音(TikTok)」の口コミ効果とされている。

「洪崖洞」が日本の大ヒットアニメーション映画『千と千尋の神隠し』の舞台「湯屋」に「酷似している」との投稿が「抖音」に上がったことから、美しい「洪崖洞」の夜景を捉えた動画も多数投稿されるようになり、若者の間で瞬く間に大きな話題を呼んだ。中国の観光名所がSNSという新たな手段によって次々と再発見されている好例である。

■ 中国西部最大の旅客輸送ターミナル「重慶西駅」

重慶西駅が2018年1月に完成し、重慶市と貴州省貴州市を結ぶ鉄道「渝貴鉄路」が同時に開業した。「渝貴鉄路」は全長347キロメートルで、営業最高時速は200キロメートルである。この鉄道は、中国の成渝地区(成都と重慶の間の地区)と西南地区から華南・華東地区に至る高速鉄道ルートを形成し、重慶・貴州間の移動時間が大幅に短縮された。地域の交通利便性がさらに向上し、沿線の中小都市の発展や観光資源開発を牽引している。

起点となる重慶西駅は、中国西部最大の旅客ターミナルで、完成した第1期の建築面積は約12万平方メートルに及び、年間利用客数4,000万人のキャパシティを持つ。2018年の春運(旧正月前後の帰省ラッシュに伴う特別輸送体制)の期間中、1日あたりの旅客数は10.3万人を記録し、旅客数が10万人を突破した大型旅客輸送ターミナルとなった。

〈中国都市総合発展指標2021〉では、重慶の「鉄道利便性」は中国第25位であるが、今後の順位上昇が期待される。

■ 世界有数の自動車生産基地

中国は現在、世界最大の自動車大国である。2022年に中国の自動車生産台数は約2,702万台で世界第1位であり、その世界シェアは31.8%を誇っている。

重慶も、中国有数の自動車生産基地の一つであり、2022年の同市の自動車生産台数は約210万台に達した。〈中国都市総合発展指標2021〉では、重慶の「自動車産業輻射力」は中国第3位である(詳しくは「【ランキング】自動車大国中国の生産拠点都市はどこか?」を参照)。

重慶の「1万人当たり自家用車保有量」は全国第114位とかなり低いが、都市としての全体規模で見ると自家用車保有量は中国第3位の約442万台である。

一方、重慶の自動車産業は、ライバルである上海や長春に比べると、一車両あたりの生産額が低いことが課題となっている。そのため、同市はEVやスマートカーへの研究開発を進めている。その結果、直近3年間で重慶のEV車生産台数は、2020年の43,200台から、2021年には前年比252.1%増の152,200台、2022年には前年比140%増の365,200台へと急増している。