ディスカッションを行う笹井裕子・ぴあ総研所長(左)と桂田隆行・日本政策投資銀行地域調査部課長(右)

ディスカッションを行う笹井裕子・ぴあ総研所長(左)と桂田隆行・日本政策投資銀行地域調査部課長(右)

東京経済大学は2022年11月12日、学術フォーラム「供給サイドから仕掛ける地域共創の可能性」を開催、学生意識調査をベースに議論した。和田篤也環境事務次官、中井徳太郎前環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、新井良亮ルミネ元会長、吉澤保幸場所文化フォーラム名誉理事をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、周牧之ゼミによるアンケート調査をネタに、新しい地域共創の可能性を議論した。笹井裕子・ぴあ総研所長と桂田隆行・日本政策投資銀行地域調査部課長がセッション1「集客エンタメ産業による地域活性化への新たなアプローチ」のパネリストを務めた。

▼ 画像をクリックすると

セッション1の動画が

ご覧になれます

東京経済大学・学術フォーラム

「供給サイドから仕掛ける地域共創の可能性」

会場:東京経済大学大倉喜八郎進一層館

日時:2022年11月12日(土)13:00〜18:00

■ コロナ禍で大打撃を受けたライブエンターテインメント市場

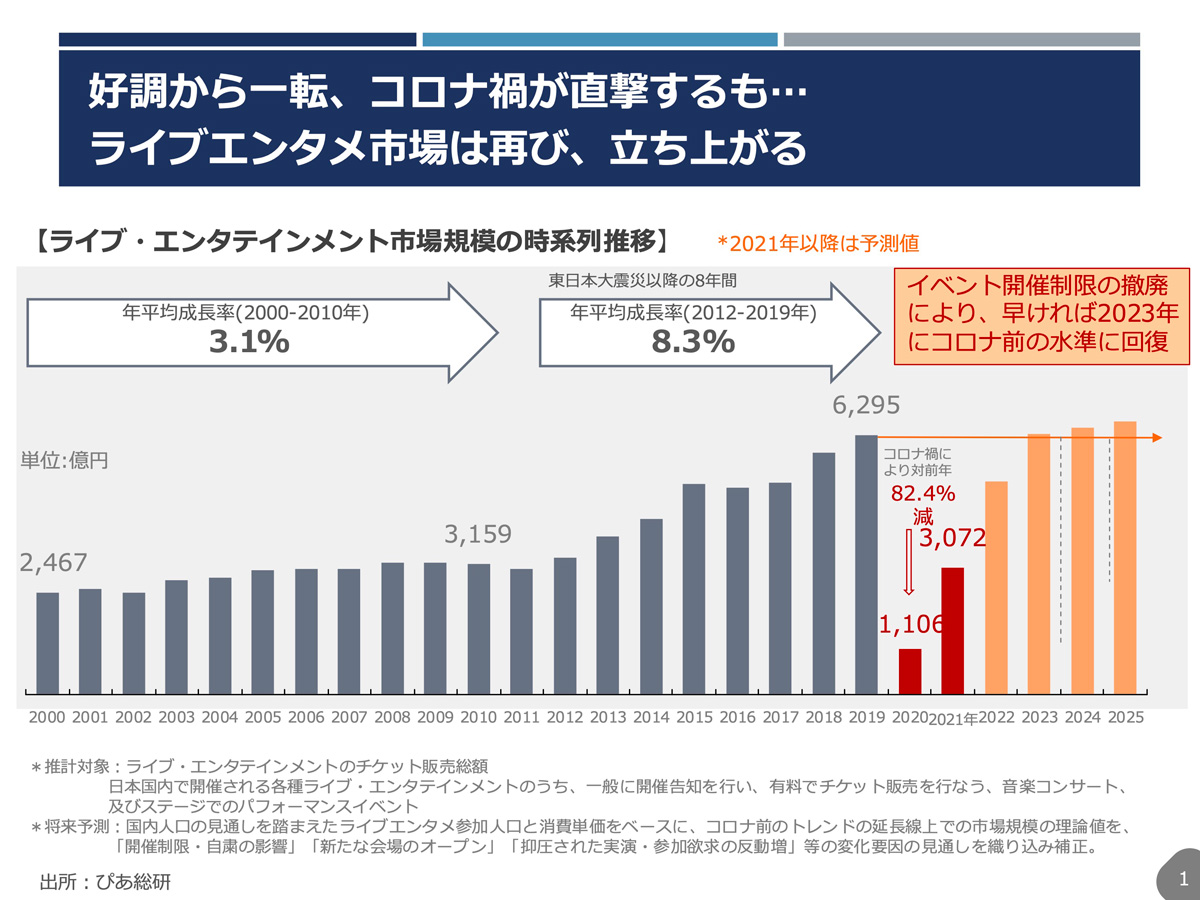

笹井裕子:弊社は2000年から2025年まで、ライブエンターテインメント市場規模の時系列推移の数字を作り続けてきた。

ライブエンターテインメント市場は、実は政府の統計のようにきちっとしたものがなく、自分達でチケットぴあの販売実績や、情報誌ぴあでやってきた公演の開催情報などのデーターベースをもとに、チケットが何枚ぐらい売れ、その総額がどのくらいになるのか推計をしてきた。

ライブエンターテインメント市場は2000年から2019年コロナ前まで、好調に推移してきた。特に2011年の東日本大震災後の8年間、わりと世の中が停滞していた時期にも年平均成長率が8.3%とかなり健闘していた。それが、コロナの影響で2020年、一時期はほとんどの公演活動が自粛、ストップした。年間で見ると、コロナ禍前は6295億円。ライブエンターテインメント市場は音楽とステージの合計であり、その8割のマーケットが消失した。

その中で、何とか持ちこたえながら、イベントの収容人数や政府の制限が徐々に段階的に解除され、緩やかに、遅々としながら回復に向かって動いた。そして2021年の数字が、3072億円。これもコロナ禍前のまだ半分だ。2022年1月から12月までのデータの推計ではかなり戻ってきた。先ほどの学生さん達のアンケートでも、この反動増があるとの前向きな受け取りがあり、勇気をもらった気持ちだ。

それでもやはり感染状況が厳しい状況もあり、まだまだライブエンターテインメント、イベント、集客エンタメに足を運ぶのに漠然と不安を抱いている方々もいらっしゃるのでまだ8割だ。2023年こそはコロナ禍前の水準に戻るという推計を出した当時は、ちょっと楽観的過ぎるという声を一部聞いたが、今見るとそれほど楽観的でもない。今後の感染状況など何とも言えない部分はあるものの、実現可能な数字ではないか。

■ エンタメ産業は「不要不急」なのか?

笹井:2020年の最初の段階では、この集客エンタメ産業は「不要不急」の筆頭のように言われ、その中の産業に身を置いている側としてかなり傷ついたところがあった。いや、そうではないと声を挙げたいということもあり、2022年5月、ぴあ総研主催でシンポジウムを開催した。「集客エンタメ産業による日本再生の意義」と題し、文化庁の都倉俊一長官、元Jリーグの川淵三郎チェアマンらにご登壇いただき、日本の集客エンタメ産業の重要性や、日本社会にどれだけ意義があるかをご議論いただいた。

その一部として、今日一緒にご登壇いただいている日本政策投資銀行の桂田さんと「集客エンタメ産業の社会的価値と新たな地域貢献のあり方」の共同調査について報告をした。

■ 「集客エンタメ産業」の市場規模、経済波及効果

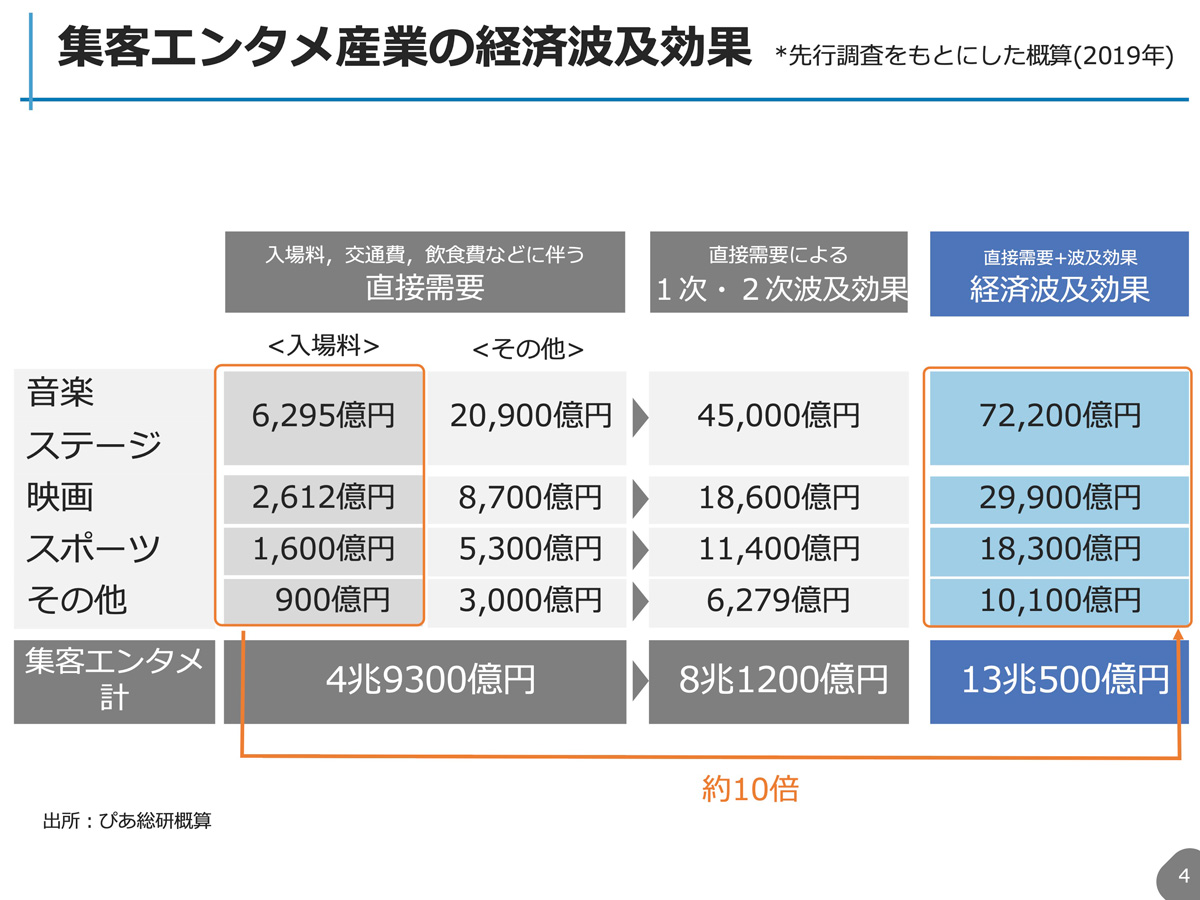

笹井:そもそも集客エンタメ産業とは、私どものぴあ総研では、コンサートや演劇、映画、スポーツイベント等の興行の場に、鑑賞・観戦等を主な目的として観客をその興行の開催場所に集める産業、と一旦定義をしている。ゆえに集客エンタメ産業というと、先ほどのライブエンターテインメント市場に加え、スポーツや映画なども入るので、もう少し大きな規模になるとご理解いただきたい。

さらに音楽、ステージ、映画、スポーツという4ジャンルに加えて、例えば花火大会で有料の観客席を設けるなど、4ジャンルに入らないその他のイベントもいろいろ行われており、そういったものを含めると、入場料収入、チケット代の合計は、コロナ禍前の数字で1兆1,000億円ぐらいと推計している。

また、そういったイベント開催に伴う直接需要として、入場料の横にその他の欄を設けているが、入場料とその他を合わせると、入場料の約4倍、4兆9,300億円になる。さらに経済波及効果を考えると、直接需要と波及効果を合わせて13兆500億円になり、入場料売り上げの10倍ぐらいの経済波及効果はあると考えらえる。実は日本経済にとって微々たる産業ではない、と思っている。

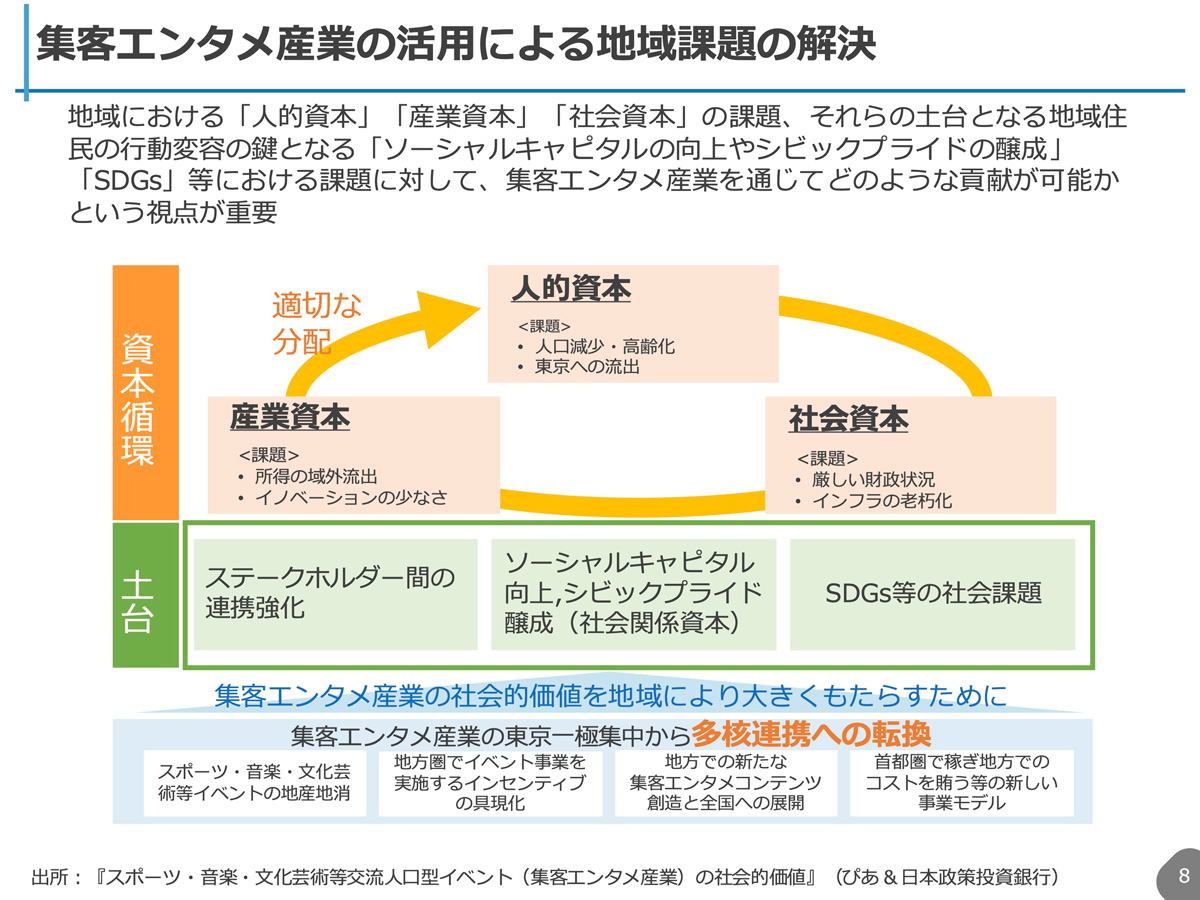

さて、コロナ禍でどのような影響を受けたかについて、日本政策投資銀行で出された数字では、都道府県別イベント合計の経済損失額という直接損失で1.6兆円、波及効果を含めると3兆円の損失となった。もともと大都市が中心の産業、市場であるため、大都市において損失額が大きくなっている。

ただし実際、より重要なのは、都道府県別の県内総生産への影響度で、大都市以外のその他の地域において大きなダメージが出た。先ほどは単に市場規模、市場規模と言ったが、やはり地方においてはこの県内の総生産影響度により大きなダメージがあったことをお伝えしたい。

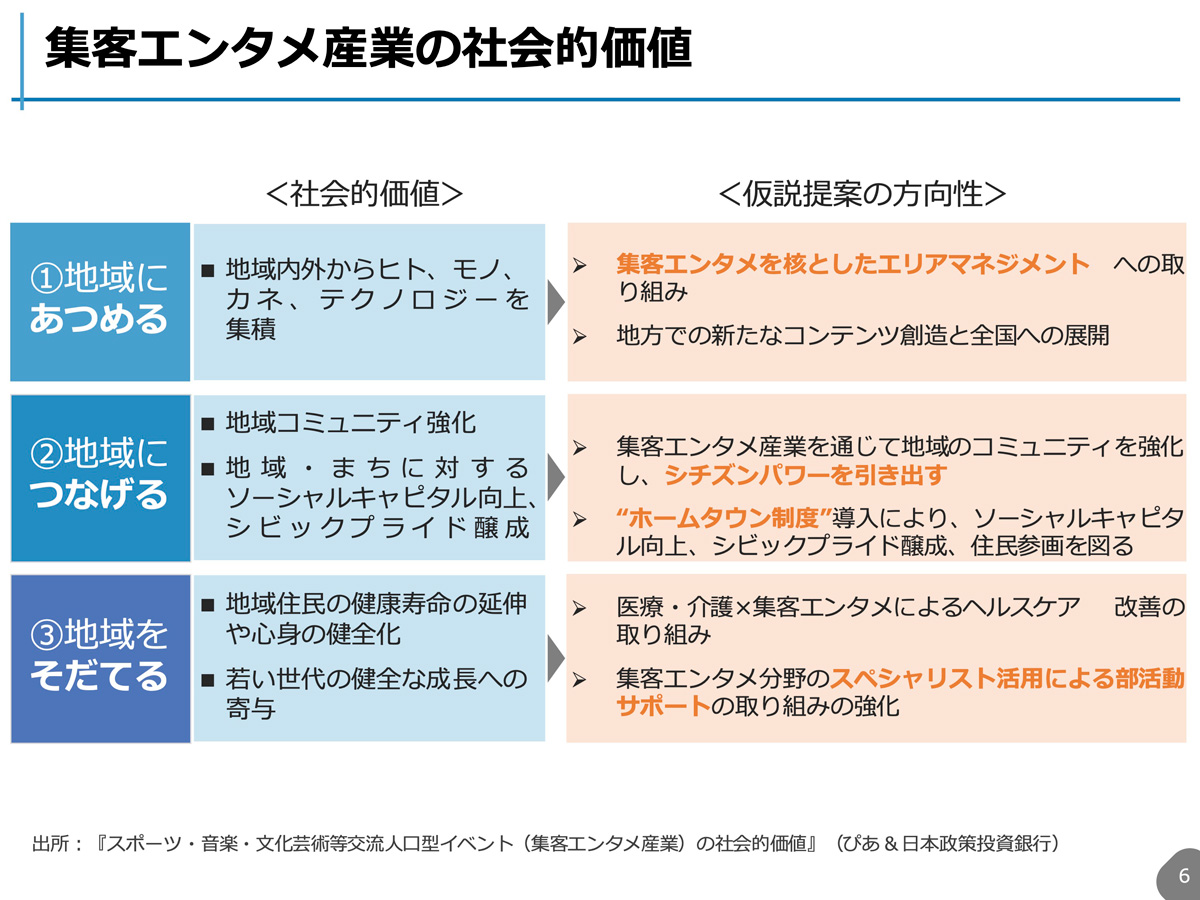

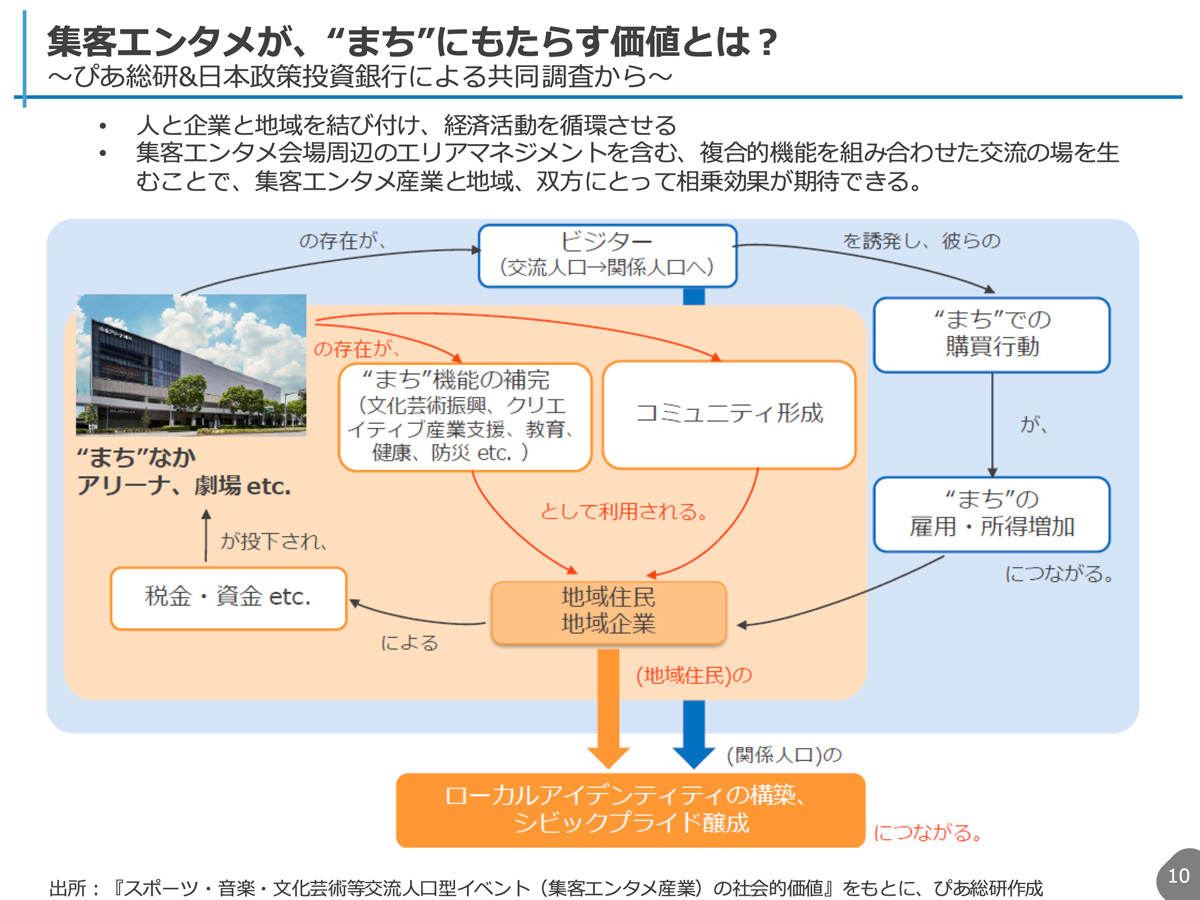

■ 「地域に集める」「地域に繋げる」「地域を育てる」社会的価値

笹井:以上、市場規模、経済波及効果の話をしたが、我々の共同調査では集客エンタメ産業の重要性はそれに留まらず、社会的価値を明示することが主題であった。集客エンタメ産業の社会的価値ということで、「地域に集める」「地域に繋げる」「地域を育てる」の3つの社会的価値で整理し、共同調査を行った。

まずは、地域内外から人を集める、モノ・金・テクノロジーを集積する。地方で大型のフェスを開催すると、何十万人という人が一気に集まる。大規模のアリーナドームの公演で、何万人という人が一日、一夜にして集まることもある。

次に、その集める効果を地域の中に繋げていく。例えば、地域におけるソーシャル・キャピタルの向上や、シビックプライドの醸成など効果もあるのではないか。そして3番目は、地域を育てる部分で、住民の健康寿命の延伸や、心を豊かにする効果もある。人が生きていく上で衣食住が足りているだけではなく、やはり心身を健全化することが大切だ。さらに、若い世代の健全な成長にも寄与すると考え、整理している。

■ 製造業撤退後のオープンスペースの活用策

桂田隆行:今日ご登壇の皆様のようにスポーツ界、エンタメ業界については専門ではないが、銀行員のポジションでスポーツ分野をもう9年くらい長く担当している。私どもの銀行がスポーツというテーマで主張しているコンセプトとして、「スマートメニュー」という名を提唱している。

私どもの銀行は、もともと設備投資分野に資金を出す銀行で、きっかけは9年前、各地域において製造業系の工場が相次いで撤退し各地域で大きな土地が空いてしまった課題が発生した時に、それを何でリカバーしたらいいかという話が企業立地の観点から私どもの部署に飛び込んできた。そこで、スタジアムアリーナが整備されれば、スポーツというコンテンツと相まって地域活性化になり、中心市街地にも貢献すると考え、東京ドームシティのイメージに基づく概念を提唱した。

これは当時、私にスポーツというテーマをご示唆いただいた間野早稲田大学教授からのもので、東京ドームシティを大小はあっても日本中に作り、将来のまちづくりモデルとして海外に輸出できたらいいと、20年前ぐらいからおっしゃっていたのを私どもも9年前ぐらいから絵にした。スポーツ業界の人はよくご存じの通り、そういうものを作れば、交流人口や街中のにぎわい創出、地域のシビックプライド、アイデンティティの醸成になるというように、スタジアムアリーナが地域にもたらす価値を考えている。

先ほどの地域に「集める、繋げる、育てる」の概念にあったように、集客エンタメ産業の社会的価値ということで取り組んでいたが、エンタメの中にスポーツというテーマも入れていただき、そこに音楽とか文化、芸術とも合わせて集客エンタメ産業としてみると、社会的価値の効果が非常に大きく、種類が増えたと実感した。例えば、教育や健全な成長という精神的な部分にも、今後社会的価値を突き詰めていくと非常に有益ではないかと思う。

地域の住民や企業が資金を投下していくことで、街中にスタジアムアリーナができれば、ビジターや地域の購買活動という経済的価値の創出、コミュニティ機能の補完という形で貢献できると考えている。

笹井:先ほど周ゼミの学生さんのアンケートでも、地方活性化するためには娯楽、スポーツが必要で、国分寺にそういった娯楽施設がないというご意見があった。必ずしも大規模な施設があることが必須ではなく、そうした施設ができると、そこで日常的に、定常的にイベントが開催されるようになり、そこに他のエリアからも人が集まるという流れができる。ひとつのきっかけとして、大小問わず、街中にアリーナや劇場ができることによって文化芸術の振興や、クリエイティブ産業の支援、コミュニティの形成にも繋がり、それが地域住民や地域の企業にとっても利用されることで、ゆくゆくは税金や資金に繋がり、それがさらに再投下される好循環が生まれると考えている。

ディスカッションを行う笹井裕子・ぴあ総研所長(左)と桂田隆行・日本政策投資銀行地域調査部課長(右)

ディスカッションを行う笹井裕子・ぴあ総研所長(左)と桂田隆行・日本政策投資銀行地域調査部課長(右)■ 交流人口・関係人口が生み出す効果

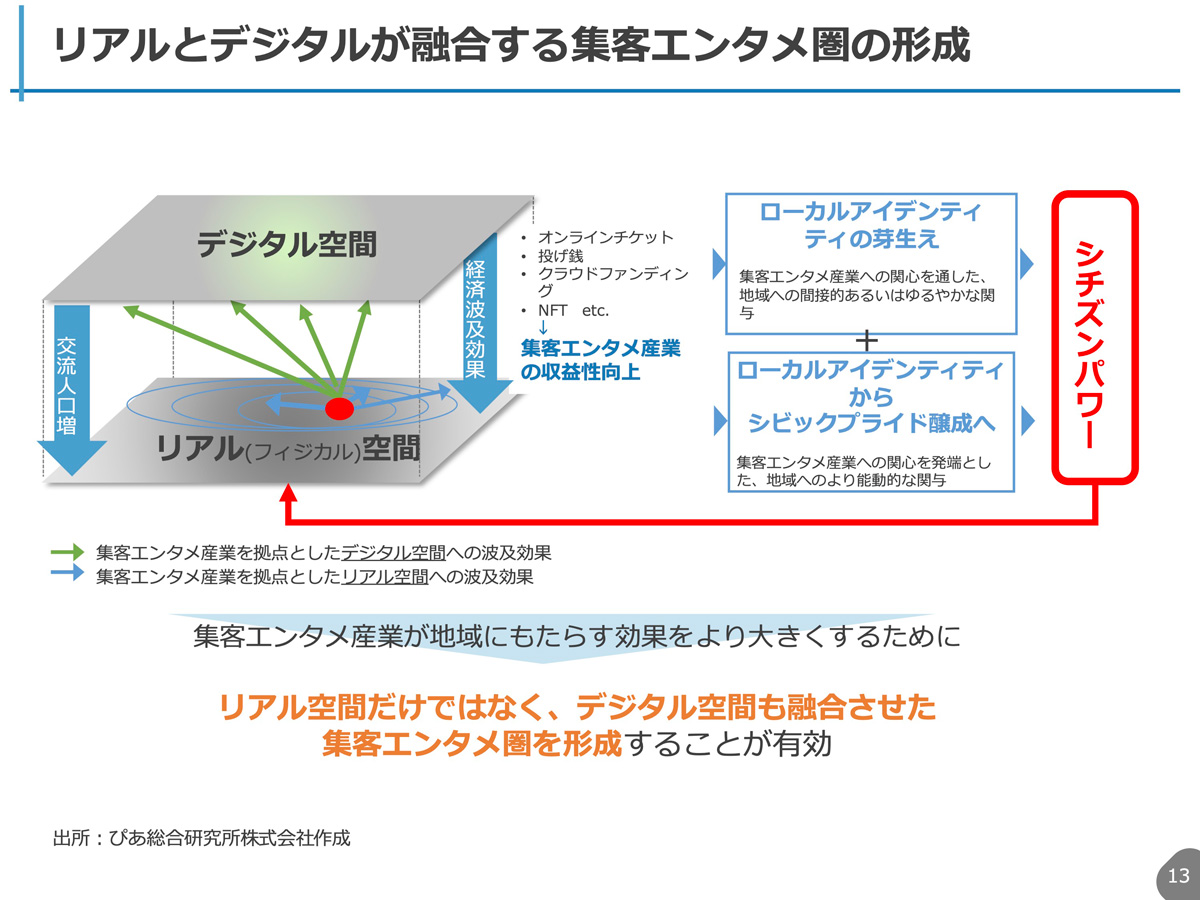

笹井:さらに「交流人口」、「関係人口」を誘発し、その人達が街中で購買行動を行うことで、雇用や所得増加につながり好循環が生まれる。そこから地域の住民はもちろん、今のデジタル社会を考えると、ビジターもその関係人口自体も、ローカルアイデンティティの緩やかな構築やシビックプライドの醸成に貢献できるということも、共同調査の中で検討した。

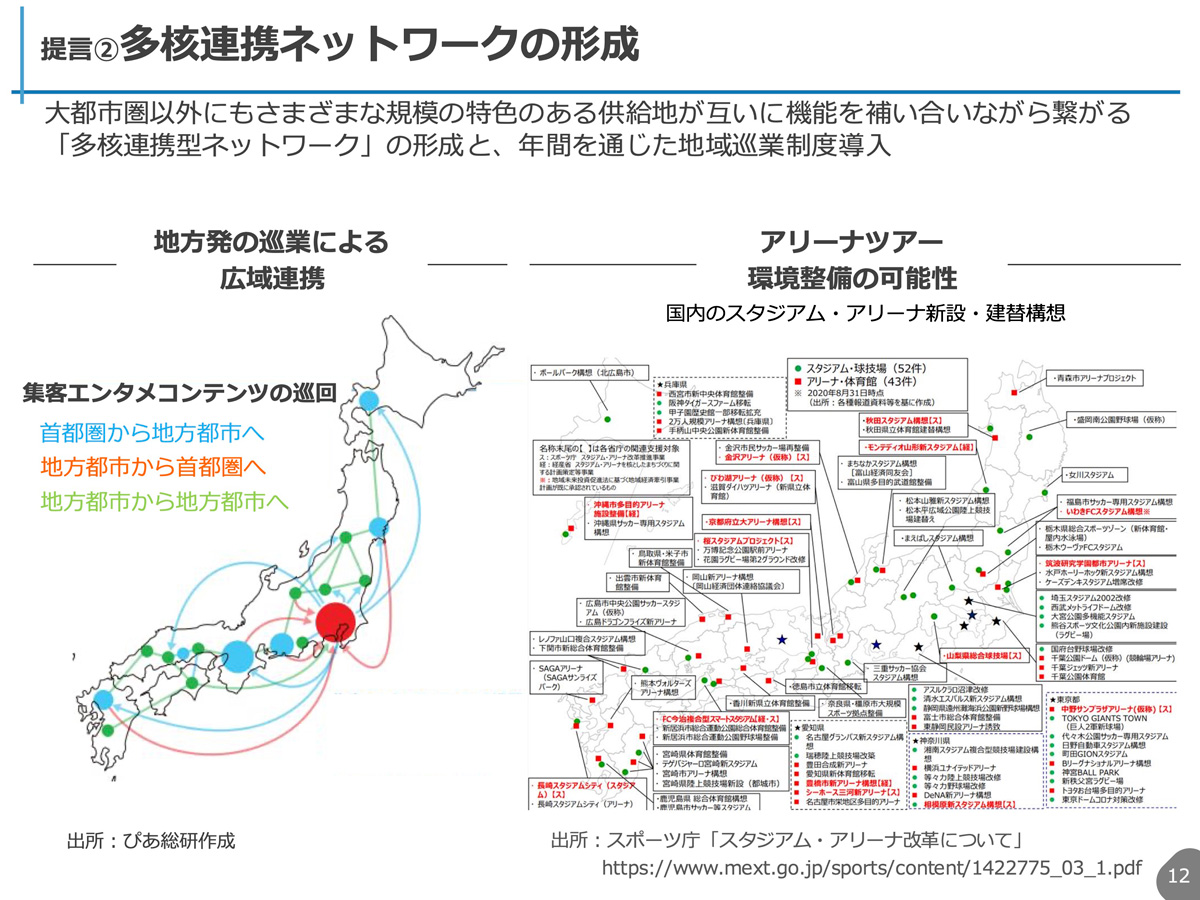

桂田:日本地図をブラッシュアップして、スポーツ庁に継続的にご提供申し上げていた構想が2020年の時点で90件ぐらいあった(「スポーツ庁スタジアムアリーナ改革について」)。実は、この日本地図を作り始めた2013年は18件しかなかった。僕自身もずっと、この数字が毎年増えていくたびに若干の喜びを感じたが、反省として、スタジアムアリーナという箱だけが増えすぎて、それを担ってくれるコンテンツや人材が育っていないことに気づいた。これは逆に危ないと最近思うようになっている。

■ スポーツをエンタメの括りに入れていく意義

桂田:スタジアムアリーナの整備検討の委員会に入れていただいた時、とある時の国の委員会でスポーツ界の人が「アリーナを整備するために、ライブや音楽の収入をすごく期待している」と言ったら、ライブ音楽業界からの出席者の人が、「スポーツのエゴでアリーナを造るのに何故稼ぎを音楽業界に委ねるのか」と若干喧嘩になったことがあった。スポーツの理由でアリーナを造るのに、それを音楽に寄せるのかと。

やはり、スポーツとエンタメを分けてはダメで、先ほど吉澤さんもおっしゃったようにエンタメという広いテーマの中にスポーツも取り扱うことだと思う。エンタメの方の知見もいただきながら、スポーツもブラッシュアップし、アイデアももっと一緒に議論する形で、スタジアムアリーナを整備する。集客エンタメ産業という括りの中にスポーツも一緒に入り、経済的な価値だけではなく人の本能に訴えかける社会的な価値を、もっと追求していかなければならないと申し上げたい。

笹井:「スマートメニュー」の発展に関して、いろいろなアイデアが進んでいる。そのひとつが愛媛県今治市でFC今治が掲げている里山スタジアム構想だ。また、スポーツだけでなく演劇においても、「演劇の町」ということで単に演劇を持ってくる劇場を造るだけではなく平田オリザさんが社会生活のさまざまな場面に染み込んだまちづくりを目指す「学校」を作るなど、さまざまな工夫のある活発な動きが地方でいろいろと起こっている。

■ 集客エンタメにまちづくりをリンクさせる

笹井:弊社ぴあで、観光庁の実証実験に寄った形で、スマートフォン向けアプリの「ユニタビ」をリリースした。これはスタジアムに行ってサッカーを見るだけではなくて、ユニフォームを着て町の中をその日一日歩き回って楽しむ。そんなコンセプトに近い。アプリで一日の交通、飲食やお土産などの情報も含めて提供することで町の中での回遊を促すアイデアだ。この「ユニタビ」のアプリのさらなる実証実験や、ここから町にもたらされる社会的価値について、もう少し研究したい。

ライブエンタメは先ほど申し上げたように、大都市集中なかでも東京集中で、たぶん国分寺にいれば、都内でいろいろ開催されているライブイベントにもわりと気軽に参加し楽しめる環境にあると思う。それはすごくすばらしいことだが、一方で、東京中心の何か画一的な展開を打破する何かがあるといい。

国分寺ならではの自然環境なのか、人なのか。その地域の特色を活かした発信があり地産地消されるような流れを、小さくてもいいから少しずつ始めてみることだ。

■ 関連記事

【フォーラム】学術フォーラム「供給サイドから仕掛ける地域共創の可能性」

【フォーラム】和田篤也:戦略的思考としてのGXから地域共創を

【フォーラム】内藤達也:地域資源の活用で発信力を

【フォーラム】白井衛:エンタメで地域共創を

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【フォーラム】中井徳太郎:分散型自然共生社会を目指して

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる

【フォーラム】新井良亮:川下から物事を見る発想で事業再構築

【フォーラム】前多俊宏:ルナルナとチーム子育てで少子化と闘う

【フォーラム】高井文寛:自然回帰で人間性の回復を