編集ノート:

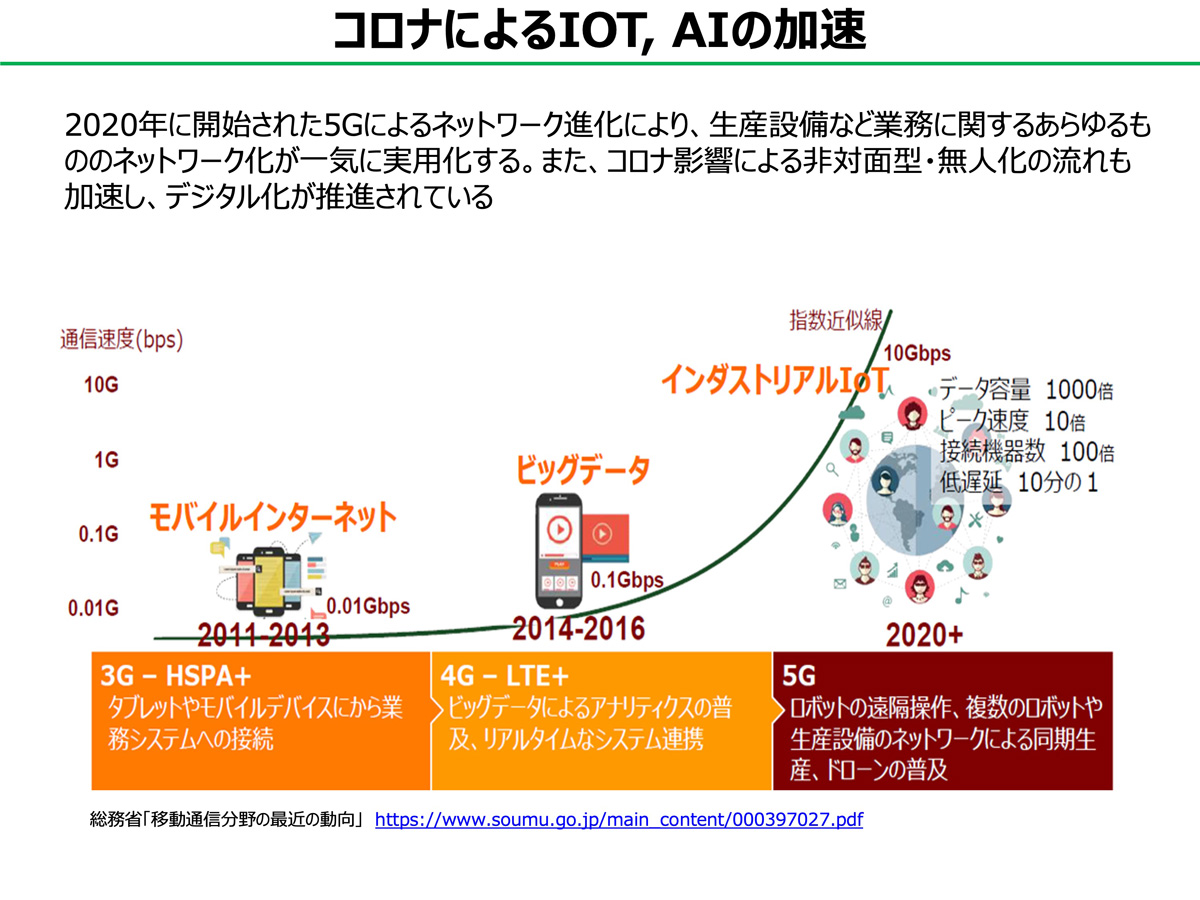

■ リモート技術がコロナ禍の救世主に コロナ禍で日常が大きく変化した部分を、IT 関係でプロットしてみると、リモートシステムが整い、カメラ付きパソコンが普及し、ZOOMが出現した。 Wi-Fi やスマホがすでに存在していたため、これらが急激に進んだ。

携帯電話で従来とはっきり変化が出たのは4Gからだ。いわゆるガラケーからスマホ=4Gになり、次いで4Gから5Gに変わると、トランスクリプト量が2.5倍になり、中身の仕様がどんどん進化した。5年前ならリモートはできなかっただろう。見えないところで進んできた技術と、コロナという疫病蔓延の事態が重なり、リモートが救世主となった。

日本で一番大きい変化は、Wi-Fi の環境だ。私がドコモにいるとき、役所から電話がかかった。「Wi-Fi を広げなければオリンピックの開催地に日本は立候補できない。海外からの観客が通信できないような国は、開催地には選ばれない」。これは大問題だと大急ぎで進め、4、5年後にようやくWi-Fi 環境が整った。オリンピックがなかったらWi-Fiはこれほど進まなかったかもしれない。Wi-Fi があったからZoom を円滑に使えた。接続量が格段に増えて、データ量が1000倍ぐらいになり、これに耐えられる通信網ができた。

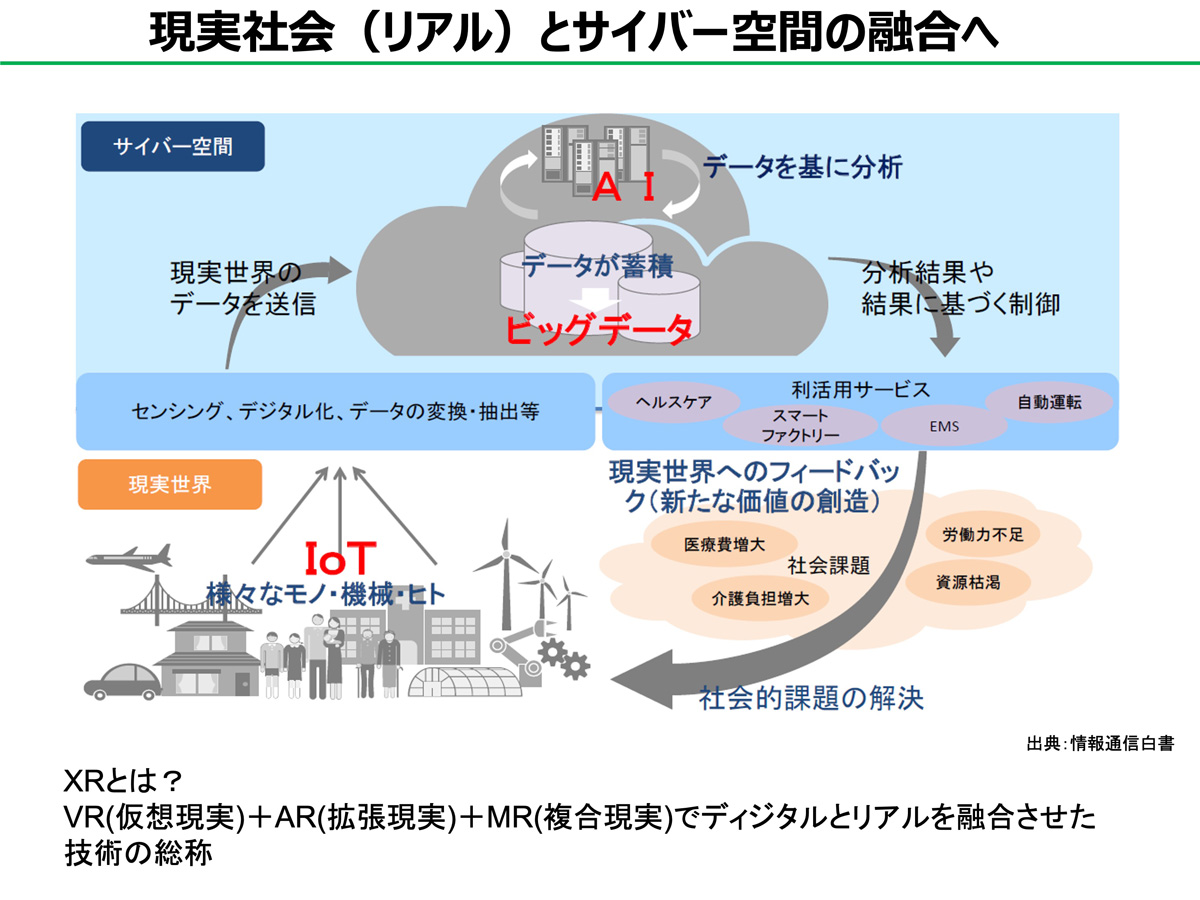

▼東京経済大学創立120周年記念シンポジウム 画像をクリックすると動画がご覧になれます ■ 見る角度によって異なる事実 皆さんの目に見える現実の世界と、クラウドの世界の間に情報の往復がある。メタバースが既に現実に起こっている。これをどう考えるか。

皆さんの意識にはないかもしれないが、30年前を知る我々の年代の意識には「日本の製造業は素晴らしい、日本は輸出大国だ」と信じ込んでいるところがある。それは30年前のことで、今はとんでもない状態にあり、日本はもうそんな国ではなくなった。

私が生まれた1951年の日本は、農業人口が半分だった。今は数パーセントしかいない。社会の生活基盤が大きく変わっている。過去の経験を持って見ているか、今の現実をしっかり見ているかによって、物の見え方は違う。持つ宗教によっても違う。政治の状態や経済の状態でも見える姿は違う。あるいは、どこの国に生まれたかによっても見る角度が違う。見方は一つではないことを心に留めておく必要がある。自分たちの見えている姿だけが事実ではない。見る人や考える人分の事実があり、事実は一つではない。どの角度から見るかが非常に重要だ。

今から60年以上前、1961年にソ連が人工衛星を上げ、ガガーリンが地球一周して帰ったときの有名な言葉が「地球は青かった」。たかだか60年前は、地球が青いことが意外だった。若い皆さんからしたら当然のことかもしれない。1969年には、アメリカがロケットを打ち上げ月に人が行き、「地球は浮かんでいる」と認識した。頭の中だけでわかっていたことが視覚で確認でき、「地球には国境がない」とわかった。地球がブルーだということもわかった。

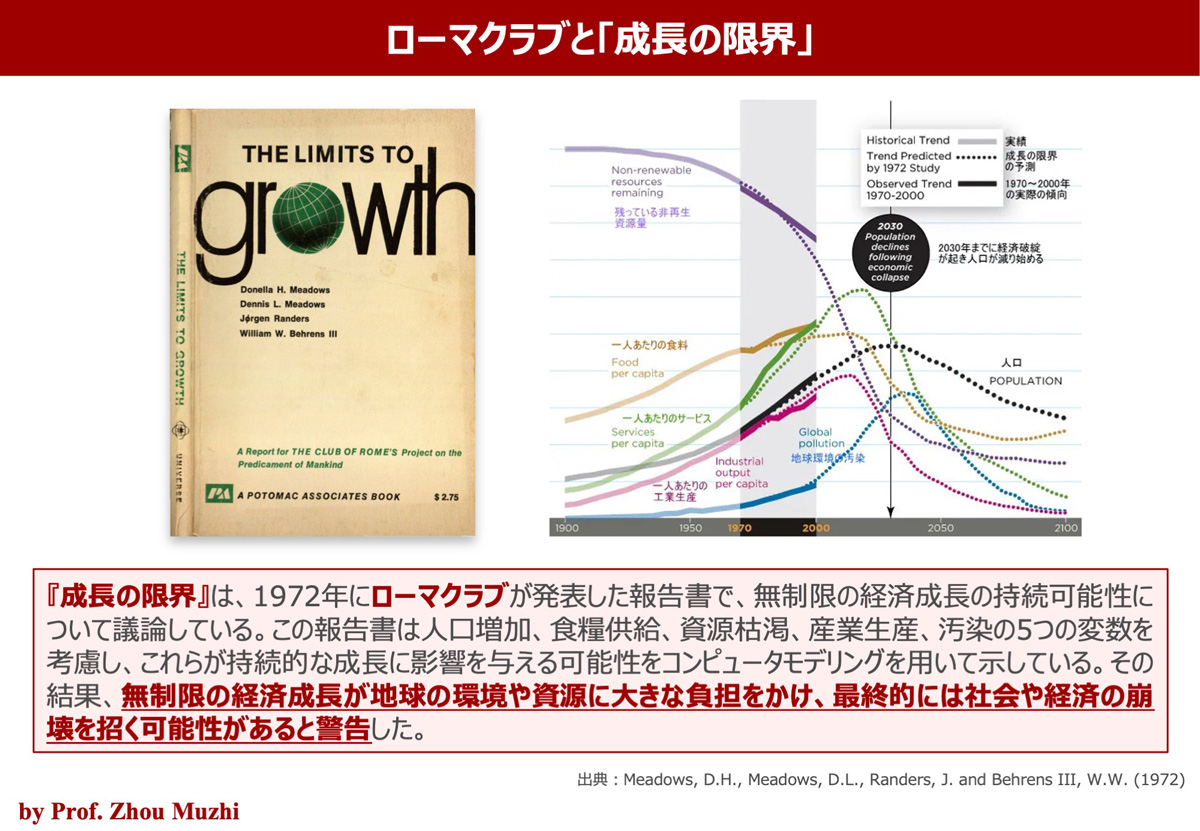

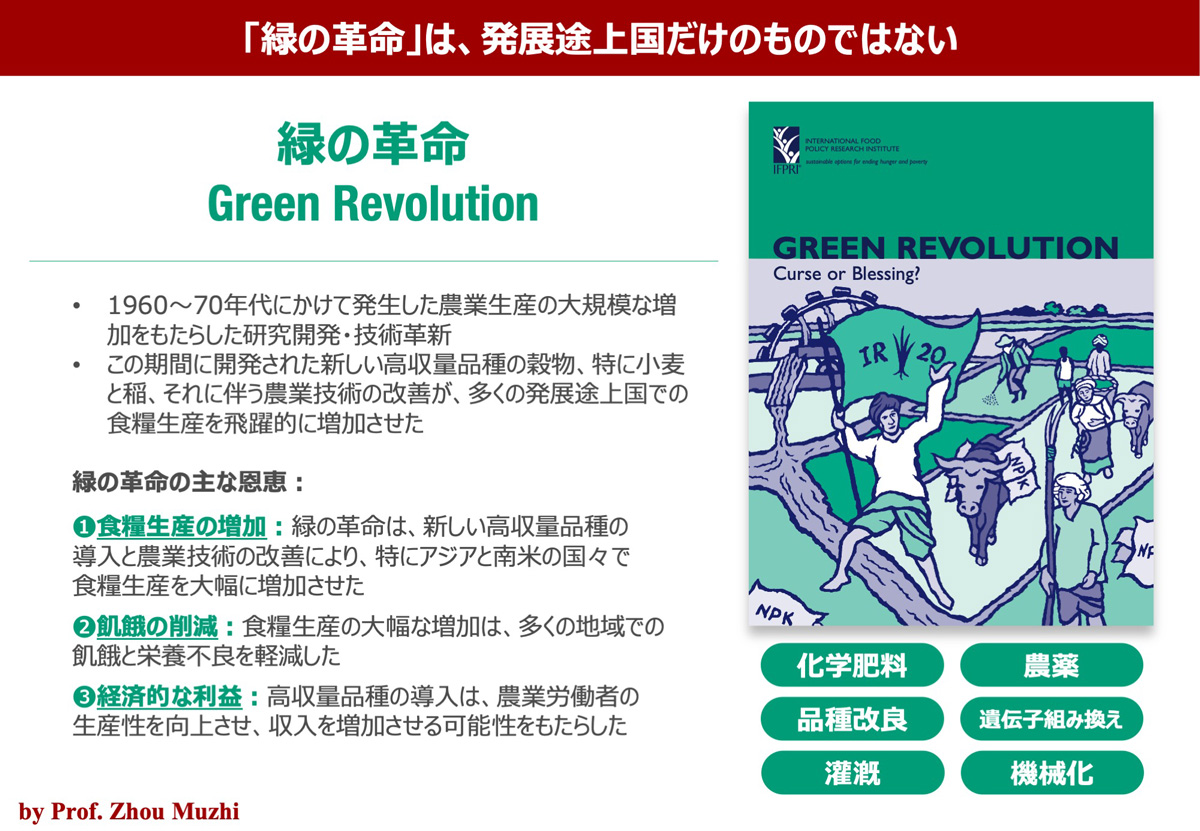

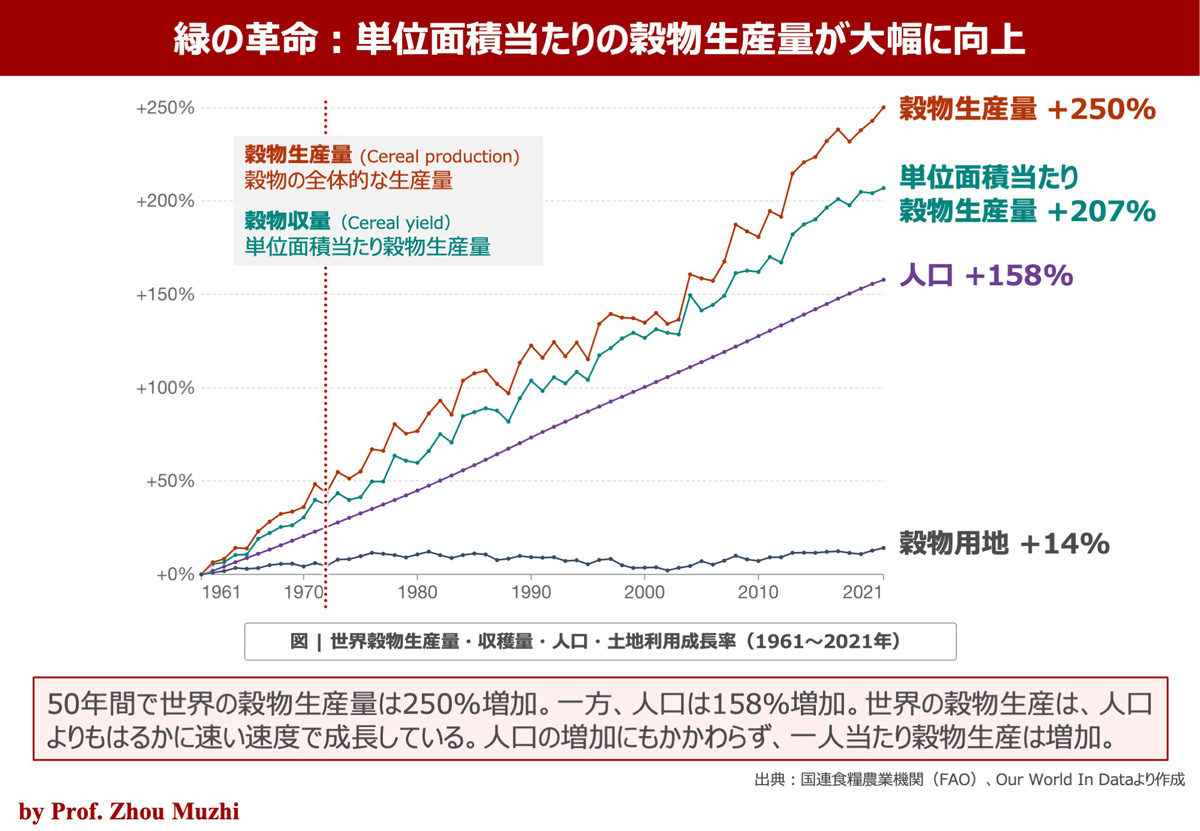

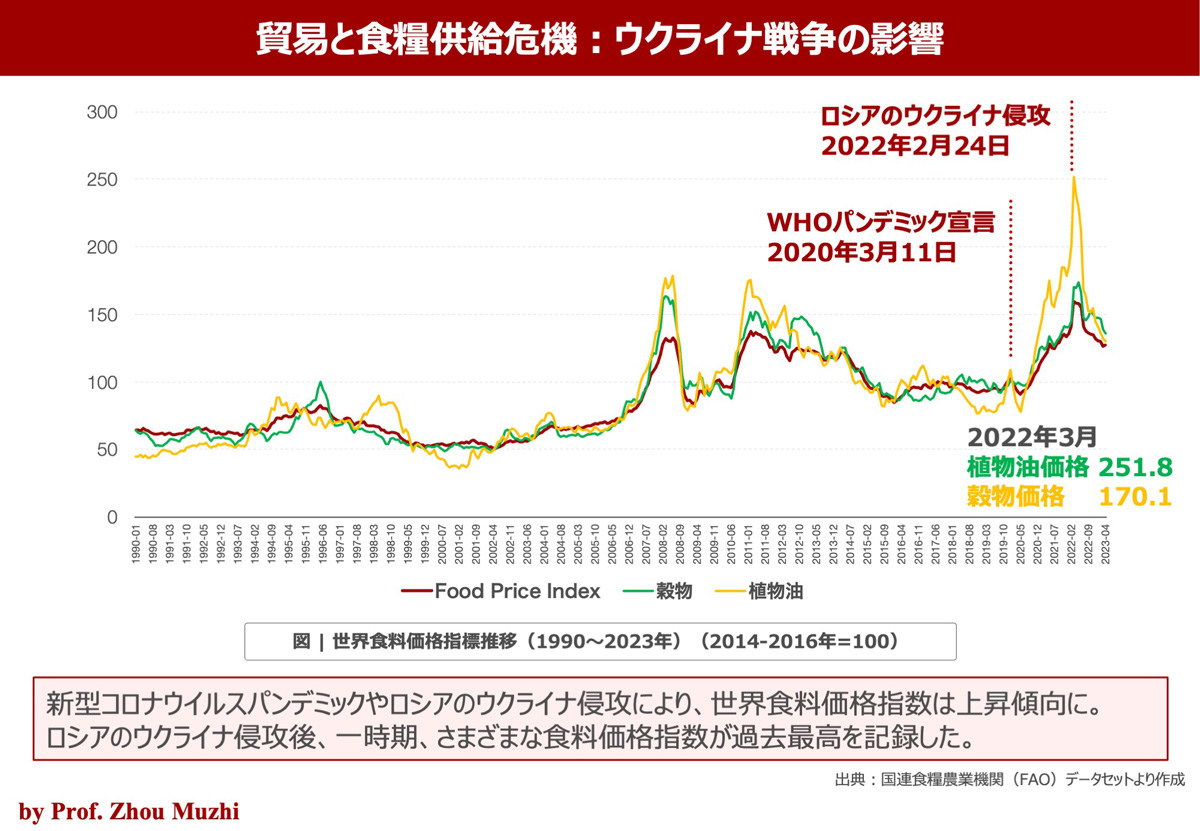

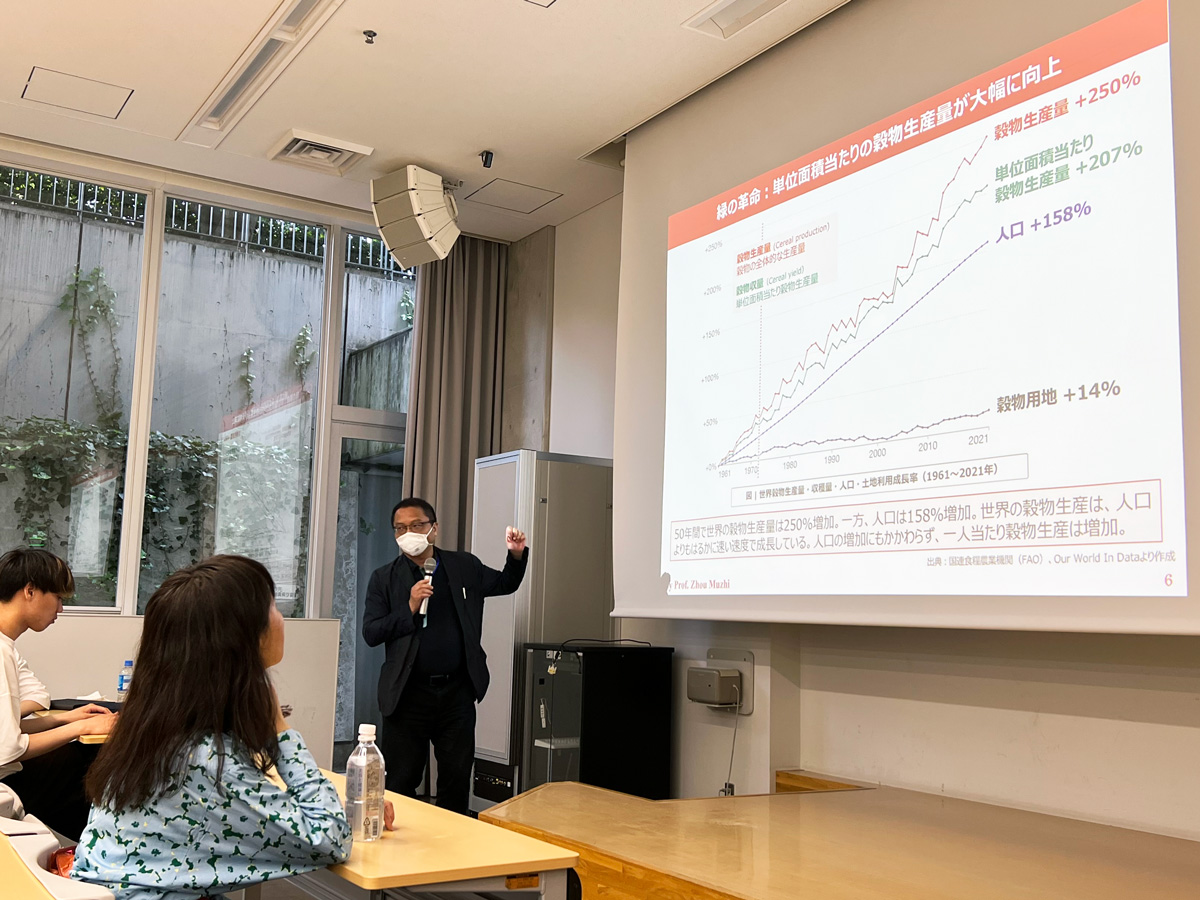

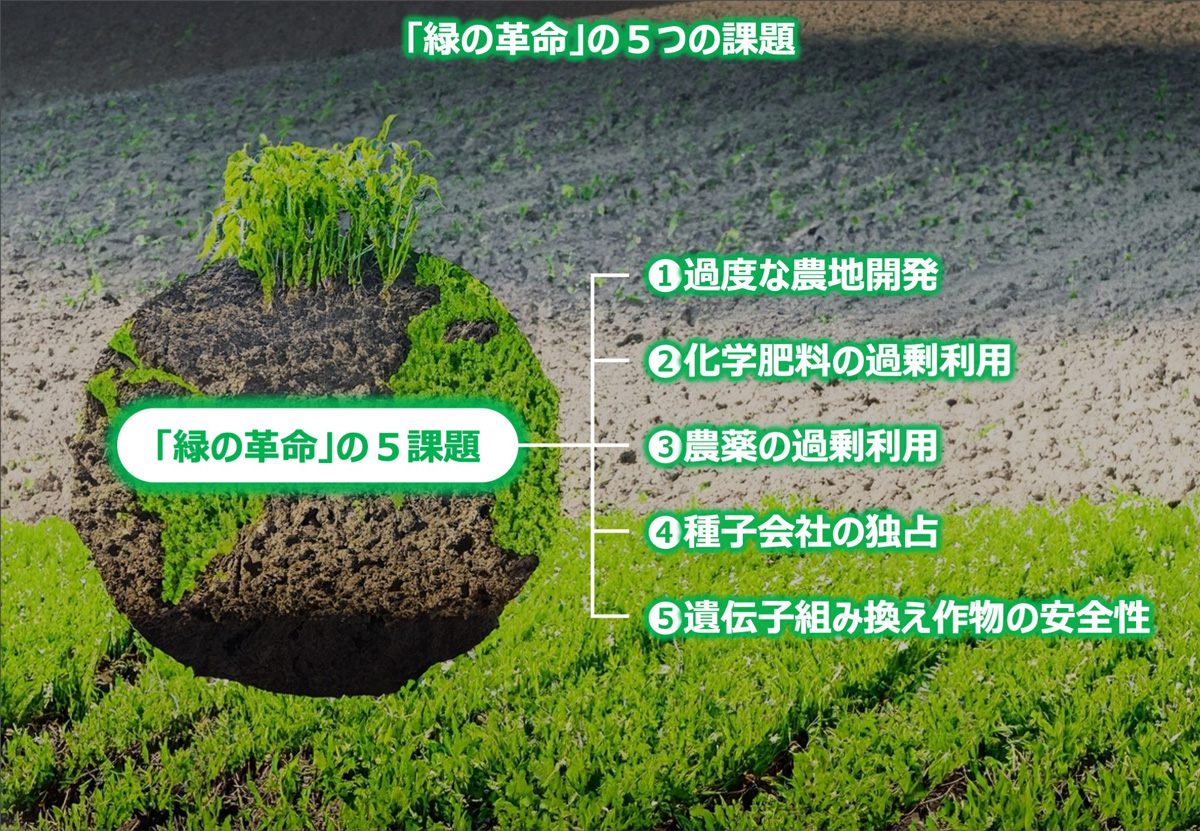

今から52年前、1970年に、ローマクラブ宣言が「成長の限界」を叫んだ。もうこれ以上地球は成長し続けると駄目になる。食糧生産は人口の増加に追いつかないと52年前に言っていた。先駆的な人がこれは問題だといい、研究者や有力者が議論をし、穀物輸入は水を輸入することと同様で水がなければだめだと宣言した。その後、井戸は枯れ、水は枯れ、温暖化も深刻になり、だんだん認識し問題視するまで40年も50年もかかった。頭で思っていたことを現実の行動に移すまで、長い距離があった。

今から7年前、2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標SDGs が世に向けて唱えられた。Society 5.0が出て情報化が進む新しい世界の中で、グリーンリカバリーは、テクノロジー、デジタル化を利用しないと対処できないと叫ばれた。続いてのテーマはグレートリセットだ。グレートリセットしないと環境問題はアウトになると分かり、IT を駆使し、テクノロジーを使えば克服できると考え、それがデータートランスフォーメーションに繋がった。コロナで一斉にリモートになり、非常にプリミティブで、以前から言われながら気がつかなかったこと、つまり、デジタル化によって解決する道があることがわかった。コロナパンデミックによるマイナスは多いが、あえてプラスがあるとするなら、さまざまな気付きを得たことだろう。

■ 環境と デジタルが時代の要 皆さんは、資本主義そのものを議論する時代、そして環境とエネルギーと経済をセットに考えなければいけない時代になったいま、大学におられる。いまの時代は、デジタルとグリーンが要だ、ということは、ぜひ忘れないでいただきたい。

CO2 排出量を2030年、2050年に向けてどう減らしていくか。アメリカも中国も2050年に向けてものすごい勢いで減らす方向で動いている。各企業単位でも提案が出されている。皆さんが卒業後に勤める企業でも事業計画、経営計画が変わっているはずだ。企業は売り上げを出し、株価を上げ、利益を出すために従来、事業計画を立てた。姿が変わったのは非財務の目標だ。非財務とは例えば女性雇用率向上、CO2 削減といった会社の経営的な利益の数字以外の計画。実施しなければ追いつかないのが今の環境問題だ。

例えば四国の四万十川保全運動では、川を保全するために山を守らなきゃいけない。海があり雲があり雨を降らして、山が保水して川に水を出し、また海に流れる。この循環の間を人が暮らしているという当たり前に戻ろうということだ。森里川海の確保だ。過疎化、高齢化、人口減少、気候変動といった問題の中で循環を作っていかなければならない。過疎化によって、田舎の山が植林できなくなり、あるいは伐採する人がなくなって山が茂り過ぎて自然機能や補整機能が落ちている。補整機能が落ちると川に良い水ができない。水ができないと、海の魚が健康に育たない。こうした状態がもう目の前に現れていながら見えていない。どう対処していけばいいのかもわからない。

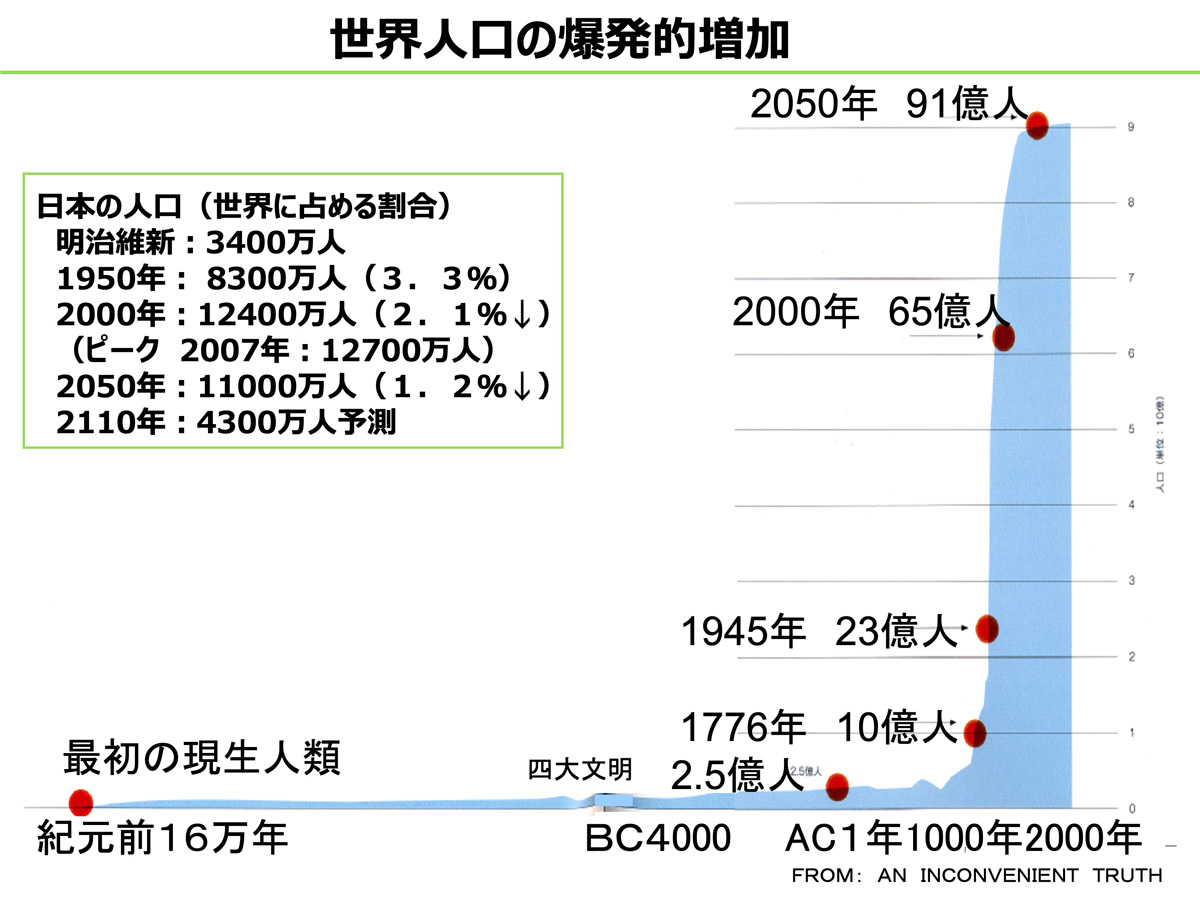

46億年ぐらい前に地球が誕生し、生物が出てきたのは40億年前、人間が出てきたのは40万年前から25万年前、農業が始まったのが1万年前と言われている。地球が生まれてから今までの時間軸を1日24時間とすると、人類の誕生は55秒からスタートし、文明を起こしてからは0. 1秒しか時間が経っていないことになる。

いま石油、ガスの供給が滞ることでロシアが非難されているが元はと言えば資源は人間が作ったのではなく、地球が作ってきたものを線引きし、これは俺たちのものだと主張している。地球には国境がない。人間は自分で稲作をし、自分で収穫していると言うが、実際は、地球が延々と土を作ってきたプロセスがあって初めて畑ができ、農業ができている。種を植えるのは人間がやっていても、土自体は人間の意思に関わりなく出来てきた。温暖化で地球が危機的な状況になり、どう解決すべきか考えざるを得ない時代に入ったことに、皆さんの認識を合わせていただきたい。

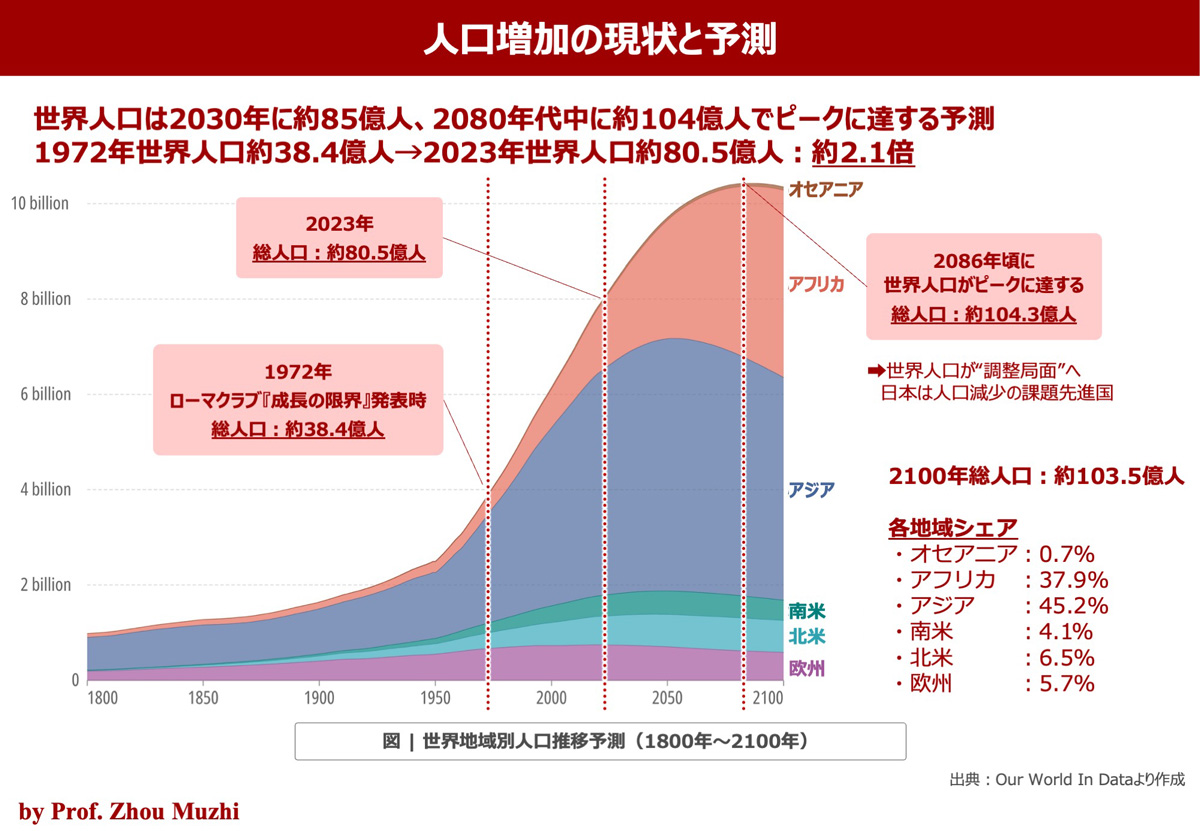

■ グローバルに繋がり変化する現状を捉え 世界人口が急激に膨れ上がった。第二次大戦が終わった頃が23億人、現在80億人。3.5倍近く増えた。牛がゲップをするとCO2 が増えるといった話をすることがあるが、人間もCO2 を吐き出している点では牛どころの話ではない。人間はCO2 を活用して生きている。温暖化問題は生命の根源的な問題になっている。

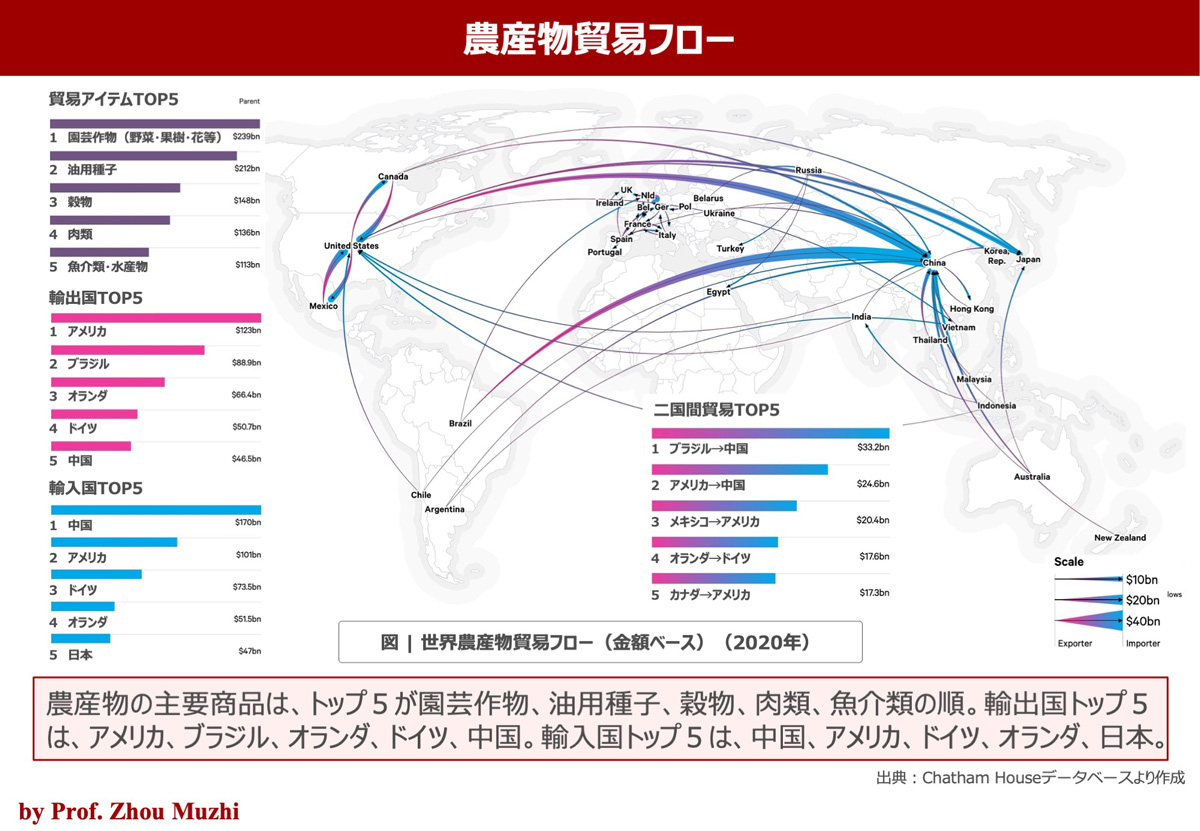

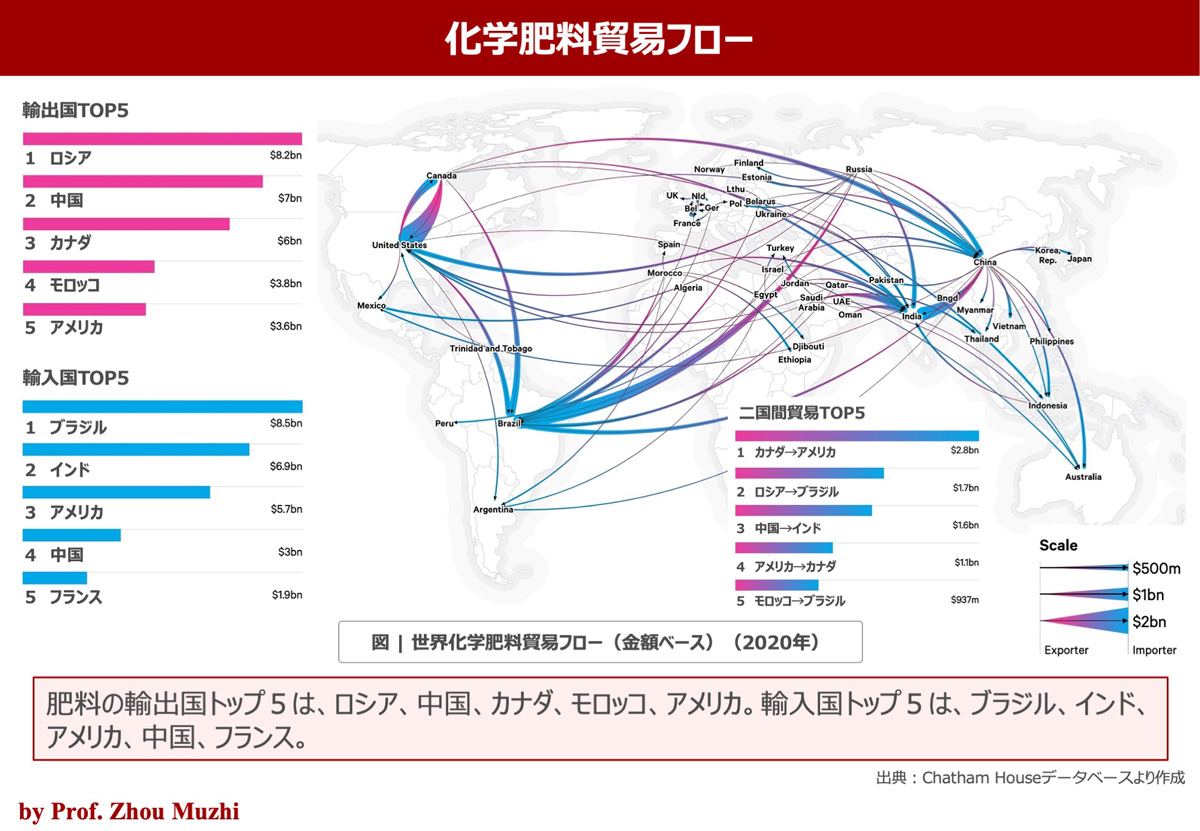

工業化社会になってから長い時間が経ったが、IT 社会が立ち上がったのは最近だ。今皆さんが向かう世の中は、大変便利でいい世界かもしれないが変化が急激だ。さまざまな問題で、昔と最近との差が著しい。変化率が速い時代に皆さんは生きていることをぜひ頭の片隅に置いていただきたい。地理的にもいろいろなことが起きている。グローバル化と言われて久しいが、自分と家族が暮らす地域あるいは国が、急激にグローバルに他と繋がっている。資本主義は非常に大きく変わってきている。グローバル資本主義で、世界中で物が国境を越え移動し始めることは経済の不安定要因にもなる。伸びている国と伸びていない国、モノがありあまる国と限られている国など極端な差が生じてくる。IT 化で現状を逸早く見ることが大事だ。大学でも問題意識を持って学んでほしい。蟻の目鳥の目とよく言われるが、上から見た姿と細部の動きは、両方が繋がっていると考えていただきたい。

物の売り買いの手法もどんどん変化している。私が会社に入ったころは、M&Aは考えられなかった。会社自体が売れるものと認識したのは、せいぜい30年前からだ。当初はアメリカで会社を買うのは理解できても、日本で会社を買うことは想像できなかった。つい30年前までは考えられなかったことが世界中で起こり、普通になっている。利益主導で食い付くことが、環境破壊に繋がっている部分も結構大きい。

■ ど のようなグレートを求めるか (ショートトーク)鈴木正俊 :グローバル競争の結果、言われるのが富の分散の滞りだ。アメリカ人口の1%が国の所得の20%を保持している程格差が広がった。以前、社長の給料が新入社員の何倍か、について世界各国の事例を比べる調査をした。日本は15倍から20倍だ。アメリカは500倍とか600倍とか圧倒的な差がある。日本は世界から見るとまだ平均的な社会だ。

周牧之: 文革以前の中国は平等だった、悪平等だったかもしれない。私の祖父の給料は最高部類で300人民元台だった。当時国営企業の若手労働者の給料は18元だ。この18元で家族を養えた。この格差も20倍くらいだ。だから祖父は相当の数の友達とその家族に送金し、養っていた(笑)。改革開放後その格差は格段に広がった。現在、格差は大きな問題になっている。

鈴木 :わかりやすい例を出すと、私がバングラデシュに行った時、現地で、日本の大手アパレル企業に製品を収める工場作りについて、相談を受けたことがある。当時、現地の給料水準がいくらか聞いたところ、日本円換算で1日120円程だった。日本では500円の新品Tシャツを安いと感じるが、そのうち人件費はいくらかといえば数円だ。今、皆さんの入る会社の新入社員給与は20万円、あるいは最低賃金制で東京都は時給1,041円となったから1日で9,000円になる。ユニクロやH & M の服の裏側のタグを見るとバングラデシュ製とある。消費する側は、物が安くていいと思うが、原価はもっと低い。当然今中国は人件費が高くなっているが、かつて日本の企業は人件費の安さを理由に中国に行った。

周: ひと昔前、中国労働者の給料と日本のそれとは40倍の差があった。いまだいぶ縮まった。

鈴木: 企業は人件費の安い国へどんどん行った。従来日本の中で生産し日本の中で買えばよかったのが、そういう世界ではなくなった。アメリカのトランプ大統領が「Make America Great Again」と大声で叫んだ。考えてみれば、最近アメリカが、いやロシアもみんな“Great”なりたいと言う。第二次世界大戦が終わったときに核兵器を持った二大パワーの大国意識は強い。 ロシアの面積はアメリカの倍ある。人口はアメリカの半分で日本とほぼ同じ1億4000万だ。しかしGDP はアメリカの7%、日本の4分の1以下だ。グレートなのは国土か軍隊か。経済的にはグルートではなくても歴史的にグレートであるとの意識を持ち続けている。

中国も中華帝国の復興をしようと言っている。英語で言えば「Make China Great Again」だ。清の時代は、世界GDPの4割が中国だった。当時は世界の中心部は中国以外の何者でもなかった。グレートは一体何なのか。どういう国を作ればいいのか、何を目標にするのかが、新しい課題として現れている。

明治時代の日本は、列強に占領されないよう富国強兵で経済を強くし軍隊を強くしようとした。戦後も貧しいから豊かになりたい一等国になりたいとグレート路線を採った。復興し、高度経済成長してきたが、この30年で成長が止まった。そして環境問題が深刻化した。物量的な限界が来るときに今後どう新しいものを作るのかがテーマになった。

周: 分断的な国民国家の枠組みでなく、グローバルな経済社会におけるグレートを目指して欲しい。

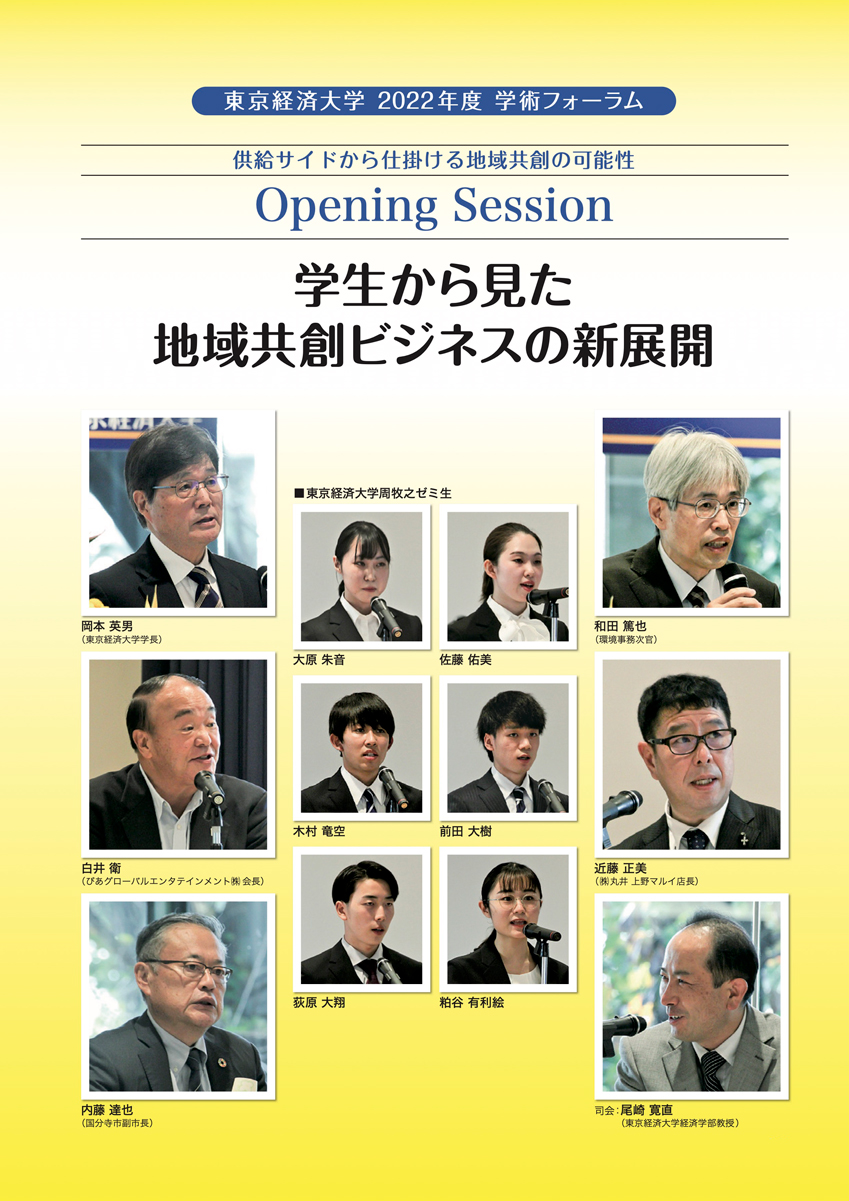

ディスカッションを行う鈴木正俊・ミライト・ホールディングス元社長(右)と周牧之・東京経済大学教授(左)

■ 日本に特徴的な集団志向 一橋大学の中谷巌先生によると「日本は特徴的」だ。西欧の植民地にならなかった。旧来、四方が海に囲まれた混合民族の国だ。征服された意識があまりない。日本人の怖いものは、古い落語を聞くと地震、雷、火事、親父で、戦争でも疫病でもない。いまの感覚では疑問もあるが、とかく自分たちのペースでやってこられたという意識がある。農民が大半だった時期、畑作をやり村の生活をやり、コンビニもスーパーマーケットもない時代、みんなが寄り添っていないと生活できなかった。非常に周りを大事にし、嫌われたくない気持ちが強い。陸続きの国とは全然違っていた。

外国の文明と文化を、自分流に焼き直すのが上手い。日本に合うように変えるのが得意だ。人々の行動パターンについて各国別に個人志向と集団志向を調べた資料を見ると、同じ国でも全員が均一でない。アメリカ人だから、スペイン人だからといった違いではなく、個人個人さまざまだ。なるほどと思う点もある。日本は集団志向で、細く長く付き合おうという傾向が強い。アメリカは、個人志向で短期的にどんどん変化し、儲からない事業はカットし、勤める投資会社が駄目ならすぐ辞めて別の職場に行く傾向がある。

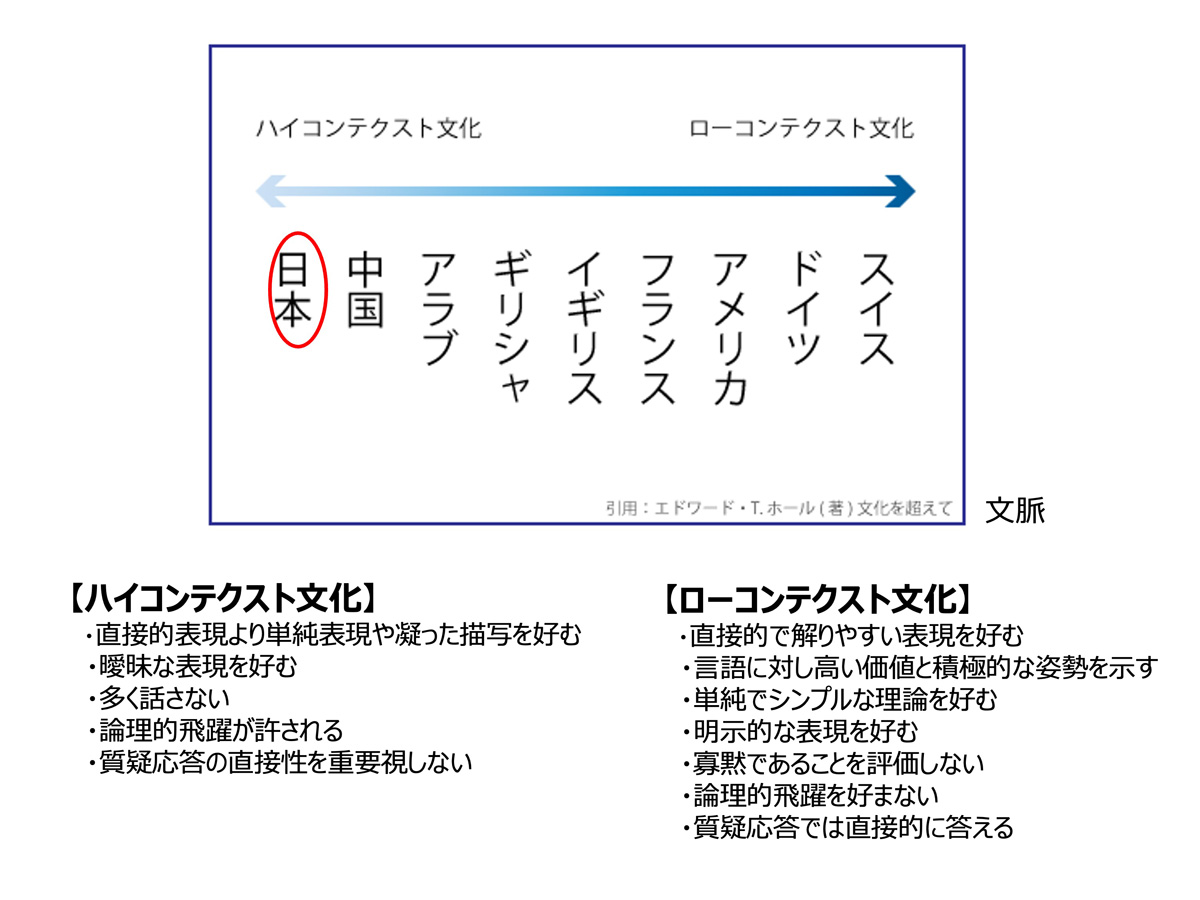

中国、韓国、日本、ベトナムは遠からず集団志向の傾向はあると思う。各国別調査によると、ハイコンテクスト文化と、ローコンテクスト文化、つまり微に入り細に入り丁寧な国と、ストレートの国とがある。日本は、直接的な表現よりは、持って回った描写、曖昧な表現が多く、論理的な飛躍があると言われる。IとかYOUの主語がなく、直接的な事を言わずに推測で会話が成立する珍しい国だとされる。日本は、沈黙は金、饒舌は銀とされ、余計なこと言うとたたかれるから黙っている。昔の日本は徹底的にそういう文化だった。プレゼンする人に質問するのは失礼で、質問すると周りの人間が自分をどう見るか気になるからなかなか手が挙がらない。相手の気持ちを慮り、空気を読む。

ローコンテクストは、直接的でわかりやすい表現をする。単純でシンプルで明確に言う。架空のことは評価しない。アメリカでは質問は?と聞くと、はいはいと一斉に手が上がる。欧米では相手に質問するのは、その人やその人が喋ったことに関心がある表れで、失礼でもなんでもない。私はあなたの話をよく聞き、わからないこともあるから聞くプラスのイメージだ。日本では最初に理由を言い最後に答えはこうなると言う。対して欧米ではストーリーよりも結論が大事で、結論を言ってからbecause なぜなのかを言う。彼らはNoと言われてもそんなに傷つかない。違うのであれば違うでいい、そういう意見なのだろうという感覚が非常に大きい。わからないことは、聞かなければわからないのが当たり前だから思ったことを言う。これはグローバル化においては大切だ。

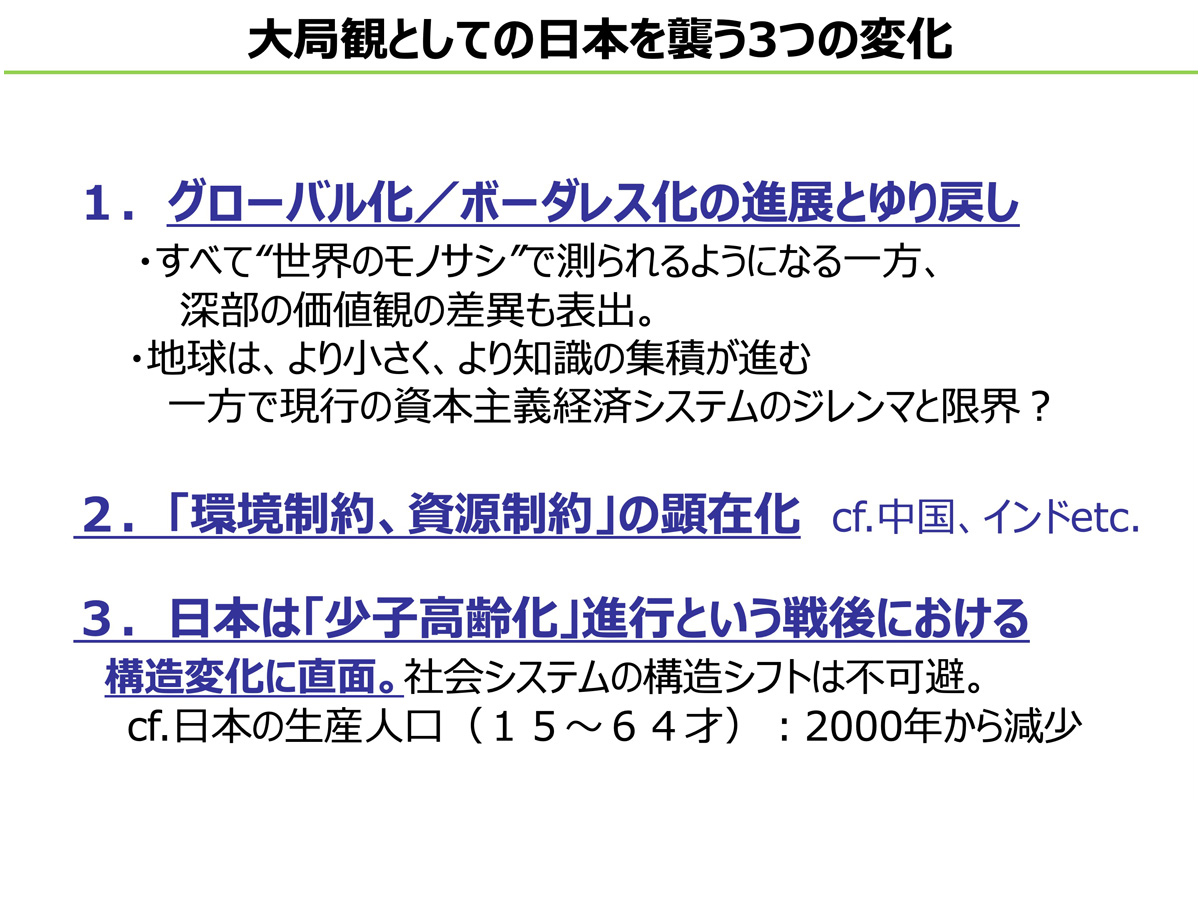

■ 日本の三つの変化:グローバル化、環境制約、少子高齢化 日本人は新しいものが入ると、どんどん理解して進めていけるが、他の人を押しのけるようなことはせずに、根底は仲良くした上で新しいものを取り入れる。私にはアメリカとの貿易摩擦に挟まれてやる仕事が多かった。当時アメリカは非常に寛容なところがあり、工場見学したいと言うと自慢して見せてくれた。日本はアメリカのものを真似し、発展させてきたことが、アメリカからすれば「日本人はわが工場を見にきて真似をし、自分のところでもっと良いものを作る。これはおかしい」という感覚が、貿易摩擦のころはあった。アメリカの本のマーケットに行って「いまはどんな本が話題か?」と聞き、その本を持ち帰って日本語に翻訳し、本屋に並べると売れた。日本より進んだ国、文明的に先を行くアメリカからものを持ってきて日本に合うものにする発想でやってきた時代が、いまは完全に切り替わった。

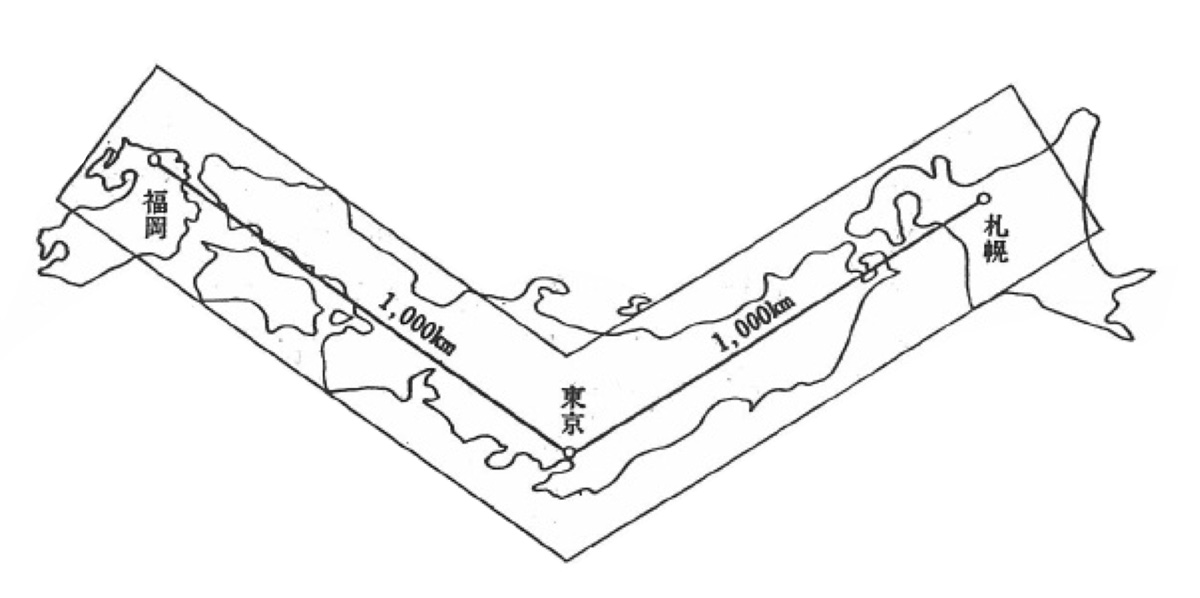

日本を襲う三つの変化として挙げられていることの一つは、グローバル化、ボーダレス化だ。物差しがみんな世界の物差しになっている。利益、売上、あるいは ROE といった物差しががはっきりし始め、主体になる。次に、環境制約、資源制約だ。環境対策抜きに物事を進めていくことはできなくなった。三つ目は少子高齢化。日本は真っただ中にあり、大変なインパクトだ。日本の人口は2000年から減少してきた。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が放映されているが、鎌倉時代の日本人口はだいたい800万人だった。江戸時代は3,000万人、明治維新で3,300万、戦後は7,000万人だった。1億2,690人に上がってから下がり始め、将来予測で2100年は4,700万人になる。あと80年ほどで人口は江戸時代くらいに戻る。この人口変動幅はものすごく大きい。

成長の半分は人口が増えているところで起こる。経済成長での人口数のウエイトは大きい。日本が少子高齢化国家として、うまくいくかどうか別にして対応を取らざるを得ない。

そういう意味で、今皆さんは、ジェットコースターのこの地点に乗っていると考えていただきたい。問題を考えるときに悲観する必要はないが、こうなることがほぼ確実な将来に向かって、何がみんなに必要とされるか、大事にされるものは何なのか、重要なことは何かを、考えなければいけない。

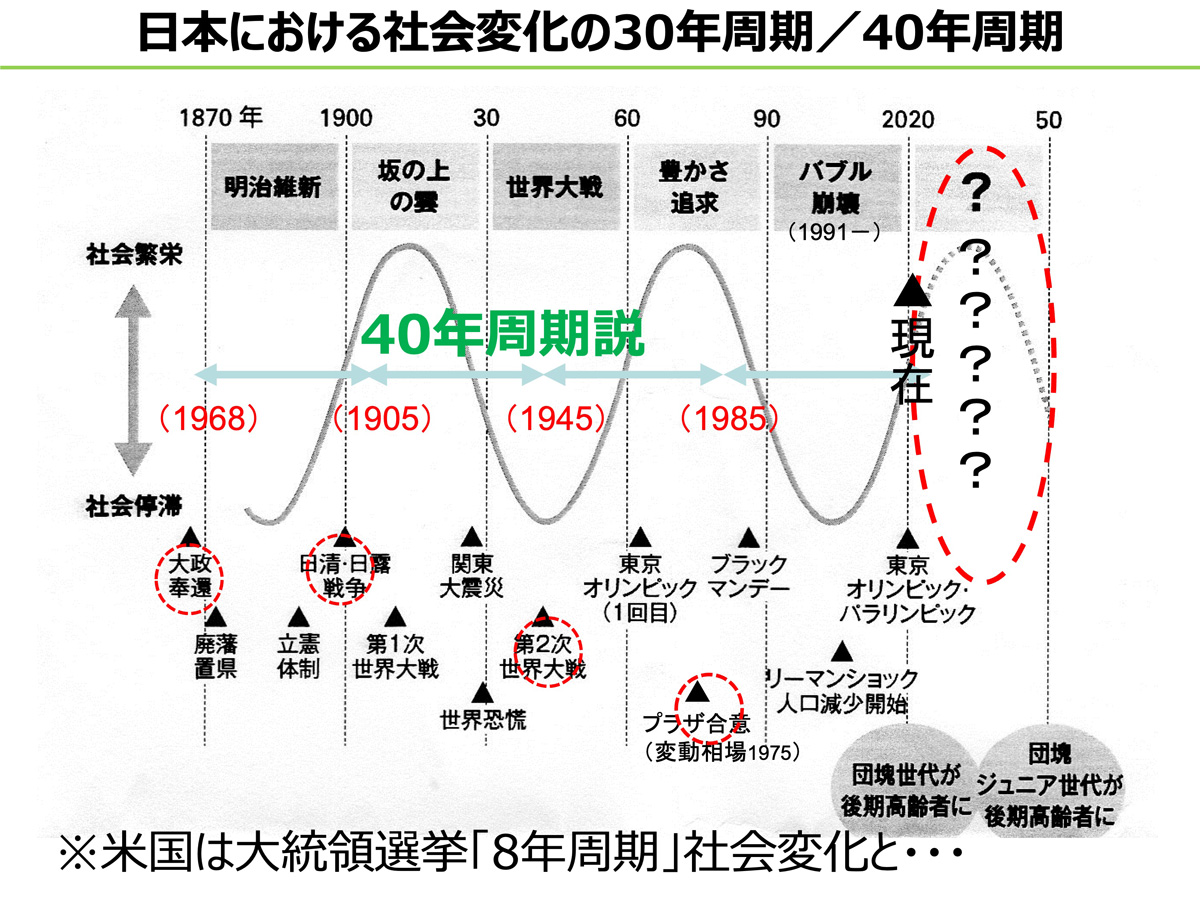

■ SDGs への目的を持った企業の取り組みを 日本は景気変動も含めて、40年周期説、30年周期説さまざま言われる。江戸時代から大政奉還で明治時代に入り、帝国憲法を作って陸海軍を作ったような富国強兵は、日清戦争で中国、日露戦争でロシアに一応勝ったころピークになった。日露戦争の日本海開戦で東郷平八郎がバルチック艦隊を打ち破った記録があるが、日本海軍の軍艦に日本製は1隻もなく、イギリス製、イタリア製の軍艦を買って使っていた。

その後第二次大戦までがまた一つの節目で、全艦艇全て日本製だった。技術、産業の基礎ができたと考え、極端に言えば気分だけは、自分たちは何でもできる、となった。第二次大戦に負け、日本国憲法で民主制度になり世の中が変わった中で成長した。1975年に変動相場制になり、アメリカが一方的な為替政策をやり、日本が伸びすぎてニューヨークのビルなどアメリカのものを買い漁ったとマスコミから攻撃された。対日感情が最悪になった1985年を機に、為替がガラリと変わった。日本の成長が頭打ちになった。95年にバブルがはじけて以降の30年間、日本経済は停滞し続けた。

私が新卒入社したときは、毎年給料が5%から8%上がった。1990年から給料も物価も上がらない時代が30年間も続いた。経済研究所のある役員が、「30年間賃上げもインフレもなかったため経済予測する側もインフレが肌でわからない。物価が上がりインフレが起こることが頭ではわかっても、実感としてはわからない」と言う。

大きな変化の時代だ。中国の製品は品質がよく、マーケットが大きい。日本は人口も経済環境も変わり、追いつかない状態になった。非常に勤勉で、異質のものを吸収し、繊細な感性を生かして実績をあげた経験を活かし、意識して工夫を重ね、イノベーション、技術力を高め、考えてやっていかなければならない。

さまざまな企業が、SDGs になる自らのパーパスを定めようとしている。世の中に貢献するにはパーパスがなければいけない。会社は儲けさえすればいいところではない。企業、団体、あるいは集団で、ミッションを明確にしていこうとの流れになっている。パーパスを日本語で目的と翻訳すると少々違う。自分たちはどう行動するかは、国により人により異なる。過去の蓄積や管理者の価値観も違う。次に求められているものを再度見直さなければいけない。日本は、繊維業、自動車産業もほとんど海外生産をし、国内市場は縮んでいる。大企業の相手は世界だ。日本は、中堅中小の企業数が99%。中小企業が普段目の前に見ている日本の風景と世界とは、ちょっと違う。しかしその違いを生かすやり方もある。世界のニーズは何か、自分の持つ能力は何かをよく考え、社会の中で独自の強みを生かしていくことが、一つの大きな流れだ。

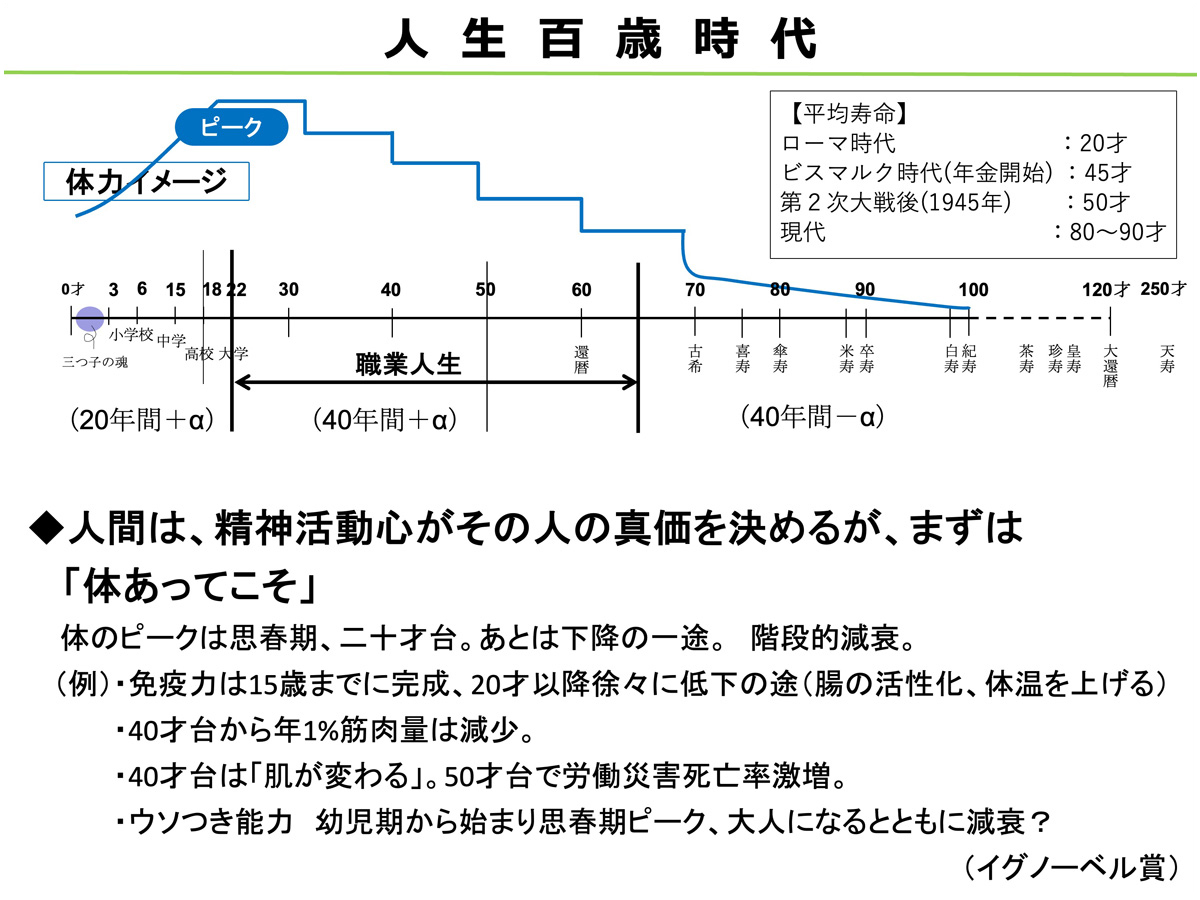

■ 人生100年時代とはいうけれど 人生100年の時代と言われる。私は大きい病気をしているので、頭で考える自分の状態と実際の体とは違うとの実感がある。体の成長のピークは思春期で、その後、体は確実に劣化する。人により個人差はあるが、皆さんも既に体力的には劣化の過程に入り、免疫力を含めてピークを過ぎている。

職業人生が40年という人生ステージでいくと、私は職業人生の終わりに来ている。30代、40代が働き盛りで、私は50代が非常に能力を発揮できるだろうと思っていたが、体力が落ちたのを実感した。精神活動が人の進化を決めるとはいえ体力あってこそだ。体は自分の頭でコントロールできない面が多いことに、なかなか気がつかない。

衰え方でいえば、厄年とされる47歳前後から体力は段階的に落ち、ある年齢になって、がたっと落ちる。典型的なのは70代だ。免疫力は15歳くらいまでに完成し20歳以降徐々に低下すると科学で明らかになっている。データを集めた専門家によれば、40歳代の中頃から変わるという。40代に肌が変わり、筋肉量が1%ずつ減る。30年経てば30%減る。年をとったら腰が痛くなるから、薬を飲みましょうとなる。高齢者は腰が痛くなり、歩きにくくなり、足がしびれる。明らかに筋肉量が減るからだ。

日本人が実施した「嘘つき能力」の研究がイグノーベル賞を受賞したと、ある大学の医学部長に聞いた。嘘つきの能力を各年齢別に3000人ほどサンプル取り、嘘を一番つく年齢は何歳か調べたら、一番多いのは思春期で、年とともに嘘をつく回数が減った。 原因について医学部長は「年をとると記憶力が衰え、つじつまが合わなくなる。思春期は頭の回転が良く、自分の嘘を覚えていて、小さな嘘は修正を効かせられる。歳をとると面倒くさくなり、嘘はバレるから最初からつかない方が気楽だ、と考える」と半分冗談で言っていた。思春期は記憶力でも体力でも大事な時代だ。体力の落ち方は皆共通といっていいが、能力は違う。経験などを組み合わせて伸びていく。磨いていけば能力は高まる。

■ 目前と全体の両方捉え る視線を ロシアがウクライナ侵略したときのアメリカの世論調査で「強い関心がある」との答えは26%だった。先週の世論調査では「関心がある」が6%だった。人間の気持ちは時間とともに移ろう。人間は変化する多様な存在であるがゆえに、協力する力、知識や技術や経験を蓄積しつつ工夫をし、協力して生きていく必要がある。人間は愛情もあるが嫉妬もあり、多様ではあるが、基本的には友達の友達は友達という世界で出来上がっている。各々特徴を持ち、様々考えながらやっていることが、良いところに収斂してくる。私の考えは「人生は思った通りには進まないが、結構面白い」だ。

神道の考え方に「今中」がある。真ん中だ。過去現在未来の中心に今中があるというのが、日本古来の教えだ。今が繋がっているから将来があるとの思想だ。大きな世界の中の日本人として、行動し、考えていくことが大事だ。質問があるか問われてシーンとなっていていいのだろうか?周りの言うことも大事だが最後は自分の立つところで考えることを意識していただきたい。

作家遠藤周作が、仕事とは何かと問われ「一番面白い仕事は、楽しいけど苦しい仕事だ」と答えた。楽しいばかりは楽しくない。苦しいばかりでも続かない。楽しく、苦しいのを乗り越えていく仕事は面白い。

皆さんには大学で、徹底的に勉強する、本を読む、ディスカッションするなど、なんでもいいから、いろいろな材料に深くぶつかってほしい。自由な時間はもうあまりない。今この時間はものすごく貴重だ。いろいろやっていると何か化学反応が起こる。ああ、こういうことだったのだと気がつく。私が非常に感心したのは宇宙飛行士の山崎直子さんが講演の中で言っていたことばだ。彼女は火星に行くかと聞かれ、行きたいと答えた。彼女の一番大好きな言葉は「Wonderful」。「Wonder」はわからないとか不思議だということで、「Ful」というのはいっぱいあるということ。「不思議でわからないことがいっぱいあることが楽しく、素晴らしい。これが「Wonderful」の実感だ」と言われた。すごい人だと感心した。

わからないことに挑戦するのは苦しいが、わかってくるとまた一歩進もうと思う。これは人類共通だ。全てが予定されている世界が続いても魅力的ではない。変化を怖がる必要は全くない。変化によって生活の実感が湧いてくる。

講義を行う鈴木正俊・ミライト・ホールディングス元社長(右)と周牧之・東京経済大学教授(左)

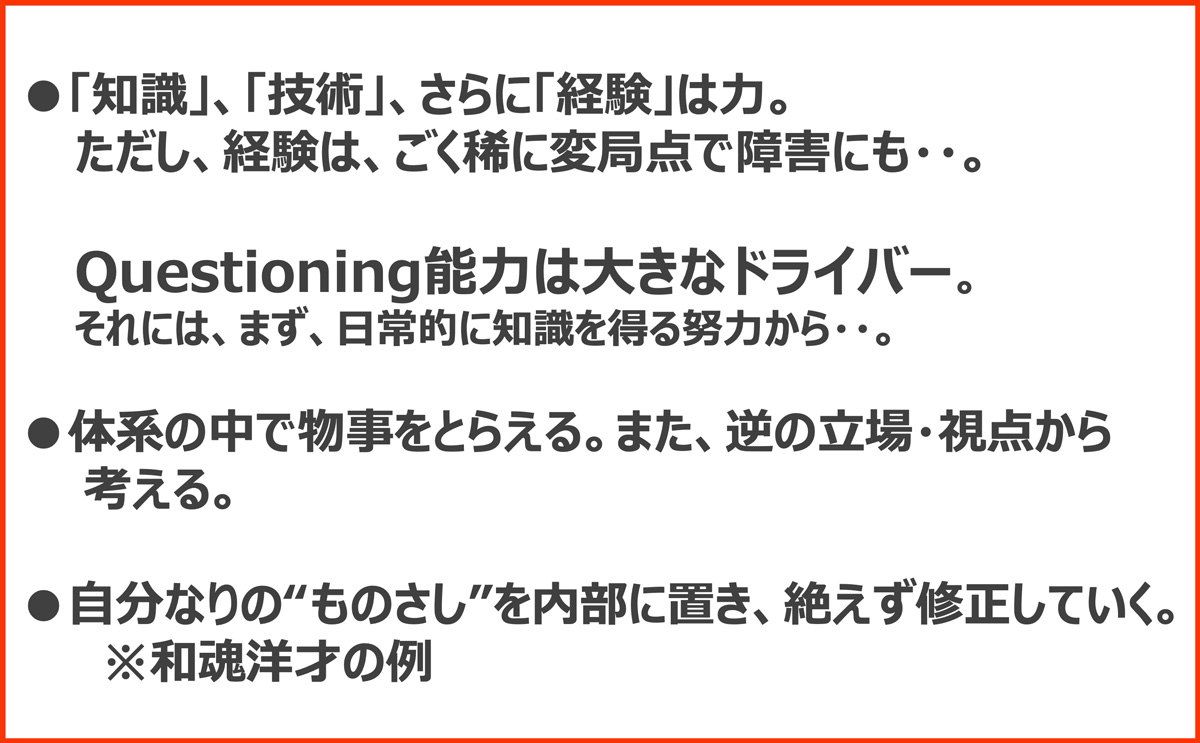

■ 環境の異なる場所に身を置く 知識、技術、経験は力だが、経験だけを重視しすぎると稀に間違えてしまう。昔はこうだったとの考えに繋がってしまう。世の中変化しているから昔とは違うことがある。経験が邪魔になることがある。

一番のポイントは、クエスチョン能力だ。何がわからないかをはっきりさせる。何がわからないかがわからないままなのは、最悪だ。何がわからないか知るために勉強する。勉強するとわからないことがよりはっきりする。クエスチョン能力は一番大きなドライバーだ。

全体がどうなっているのかは、ぼんやりしかわからなくても、目の前で見えていることと、全体との、両方見ることを絶えず意識してほしい。目の前のものが全てと思っていたことが、コロナ禍になり極端に変わった。体験の中で知識を学ぶしかない。自分なりにものを見ながら、目の前と全体との両方を考えれば、自分にとっての物差し、自分の価値観が得られる。日本ではどうしても、私も含めて、儲けとか利益の着地点を最初に考える。それは当然だが自分の物差しで何を大切にしようか考えることが必要だ。現実にさまざまなことが起こったとき、やるかやらないかが図れる自分の物差しを作ってほしい。

コロナ禍でなかったら皆さんも国内、海外問わず行ってきたはずだ。違う場所に体を移せば違う環境の中で学ぶことは多い。考えているだけでなく体を移すことをやられた方がいい。環境を自分で意識して変えていく。1日のうちでも環境を変えれば、ずいぶん気づくものが多くなる。コロナ禍の制限が解除されたら、活発に活動をしてほしい。

■ 個性と好感を兼ね備えた若者に(ショートトーク) 周: 企業のトップから見て、どんな若者に入社して欲しいか。どんな若者に期待しているか?

鈴木: 基本は自分の見方を持っていること。それから忍耐力のある人だ。集団では自分の意見だけ通るとは限らない。そのときこの場は合わせようという忍耐力が必要だ。情熱があり忍耐力のある人が一番ほしい。インターネットなどからパクってこうだ、と言うような省力化する人は要らない。自分はこう考えるが、皆で決めればそのようにやっていくと言える人、自分と他者の違いを糧にし、やがて自分が主体になったときに次の結論が出せる人が欲しい。過去の採用面接で「私はいろいろ努力した、サークルではキャプテンをやり、こんな活動を取りまとめた」という同じ答えが、人は違うのに続いて嫌になった。なぜこれを言うのかの理由に、自分の考え方が出てくる人が貴重だ。

周: 決まった解答でなく、個性を上手に出すことが求められている。

鈴木: そうだ。個性を強く出そうと認識する人もどうかと思う。違うことを強調するだけの人も困る。

周: ごく自然に個性を出せる人がいい。

鈴木: そうだ。一番の早道は、環境の違うところに身を置き、環境の違いを自分で経験してみることだ。家庭環境が違い、田舎育ち都会育ちの違いで、見てきたものは違ってくる。さらに海外行くと、様々な視点で物事を見られるようになる。違う国へ行けば歴史も学ぶ。人の営みは、歴史を見て時間軸の違いを見るなかで理解できる。自分で様々経験するのがやはり一番早い。

運を呼び寄せる方法を問われた松下幸之助の答えは、「ありがとうと言えばいい」だ。なんでも感謝し、些細なことを良かった、ありがたかったと言って回ると、必ず好感を持たれて次に続く。好感を持てない人に「こんなチャンスがある」と人は言わない。他国比較の統計で「自分のキャリアビジョンはいつ考えたか?」の日本人の答えは、圧倒的に大学時代だった。他国の答えは、中学以前、中学時代、高校時代など分布していた。日本では受験プロセスに皆がはめこまれる教育システム、家庭システムがあるためか、大部分の人が、大学卒業時にさて仕事はどうするかと突然考え、難しいことになるという統計だった。自分で意識し様々見たり聞いたり言っていくことが大事だ。

周: 要するに企業にとっては個性と好感を兼ね備えた若者が欲しい(笑)。

▼東京経済大学創立120周年記念シンポジウム 画像をクリックすると動画と報告書がご覧になれます プロフィール

鈴木 正俊 (すずき まさとし) NTT ドコモ元代表取締役副社長、ミライト・ホールディングス元代表取締役社長

1951年静岡県生まれ。1975年東北大学経済学部卒業、日本電信電話公社入社。NTTドコモ取締役広報部長、同取締役常務執行役員、同代表取締役副社長。ミライト・ホールディングス代表取締役社長、ミライト代表取締役社長、ミライト・ホールディングス取締役相談役などを歴任。