雲河都市研究院

編集ノート:ラグジュアリーブランドの巨人、LVMHグループのCEOアルノーと、テスラのイーロン・マスクは、世界長座番付のトップの座を争っている。両者に共通するのは、その成功を、中国の市場に大きく依存していることである。いまや世界最大の高級品市場となった中国において、各都市、そして各メガロポリスはどのようなラグジュアリーブランド消費パフォーマンスを演じているのか?背後にはどのような地域文化の違いがあり、どのような都市発展ロジックがあるのだろうか?雲河都市研究院が”中国都市ラグジュアリーブランド指数”を用いて、解説する。

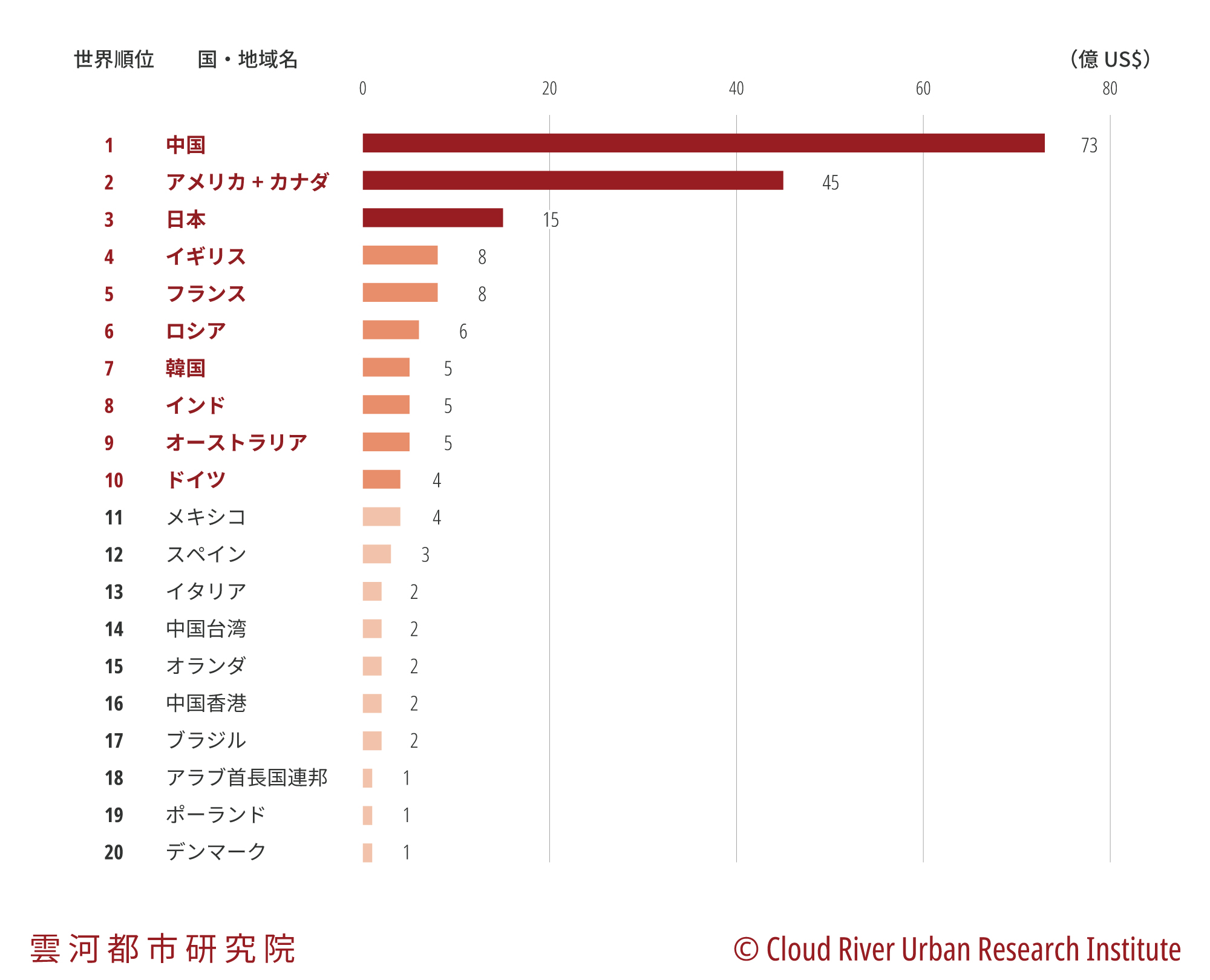

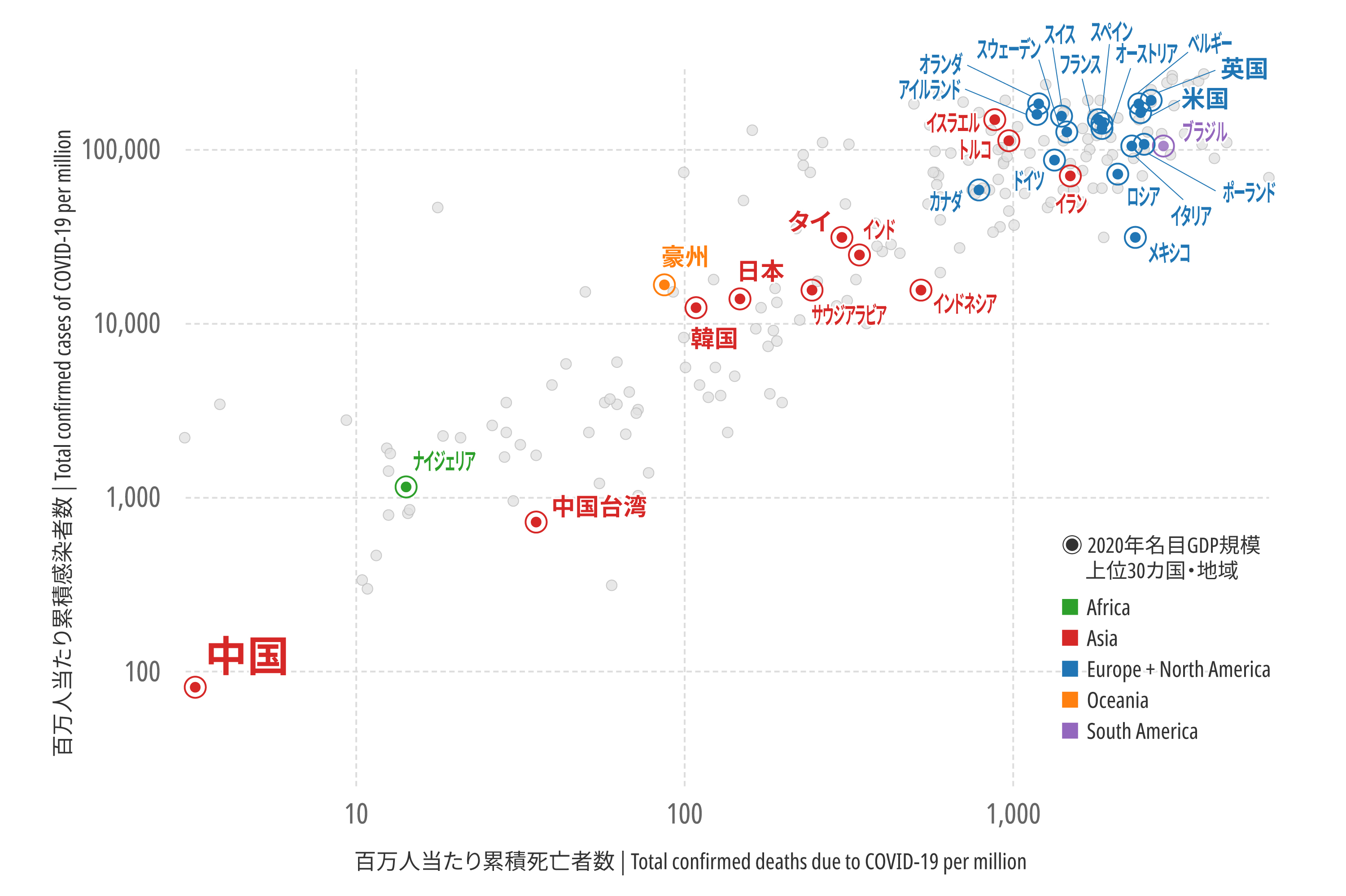

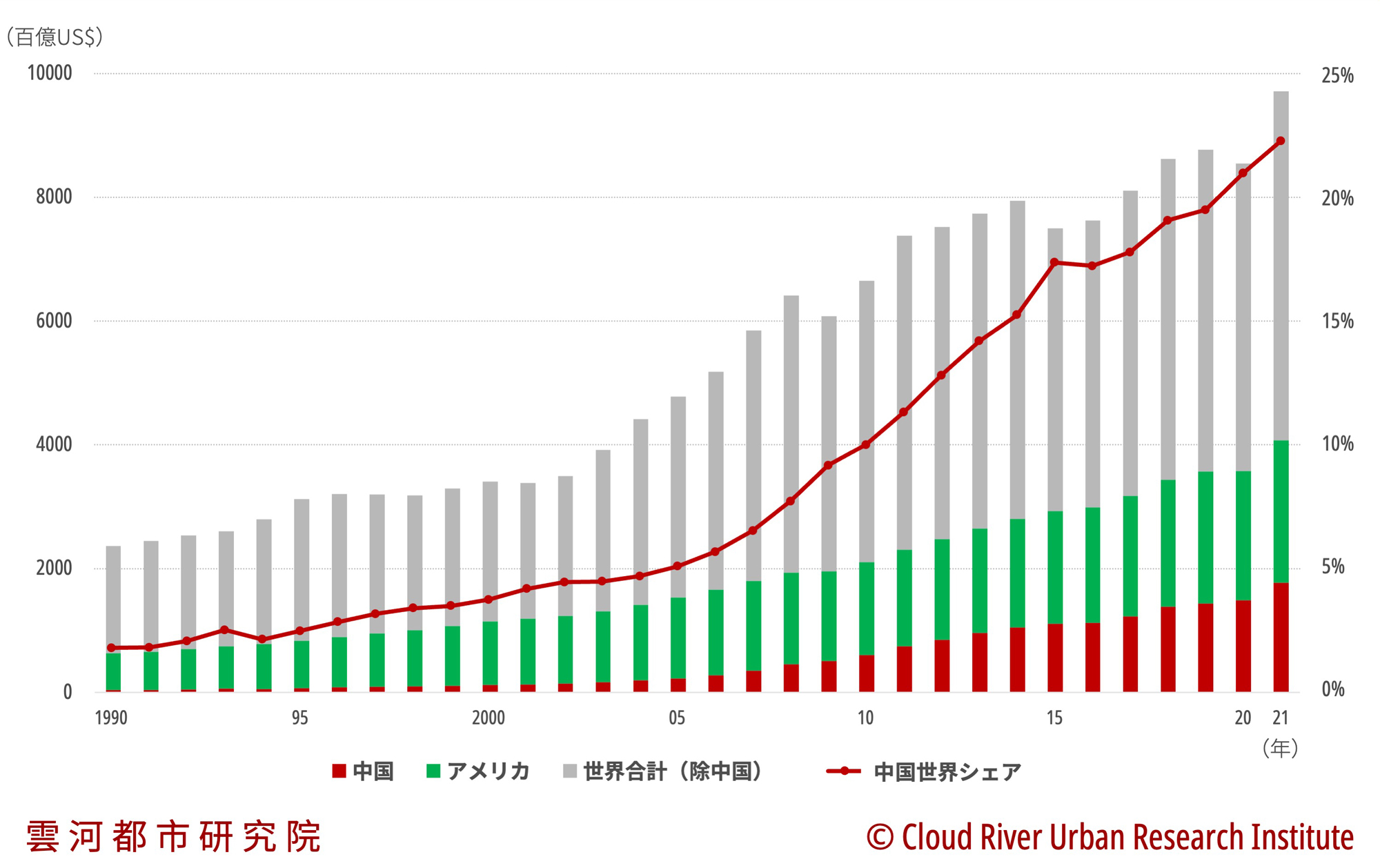

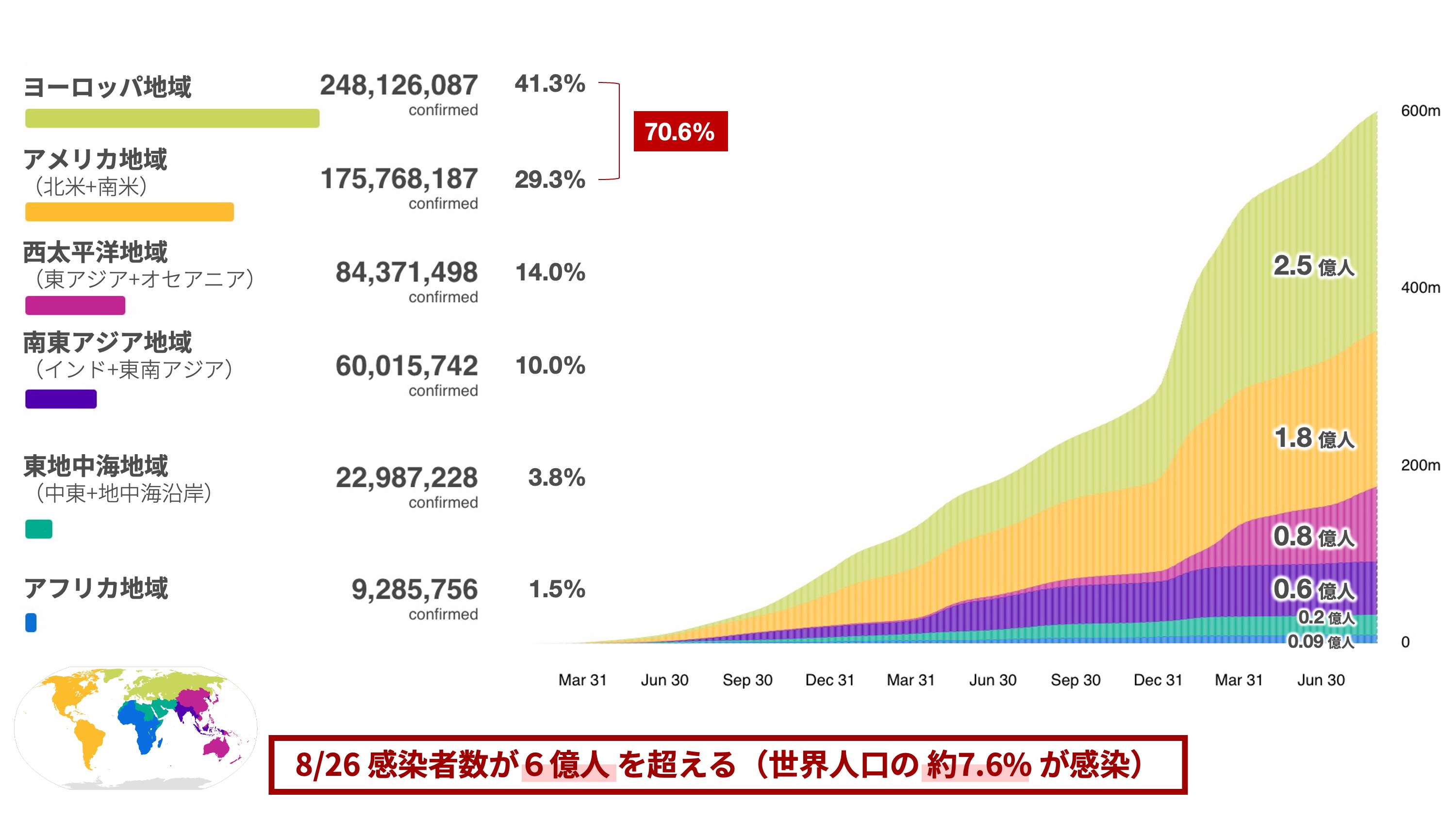

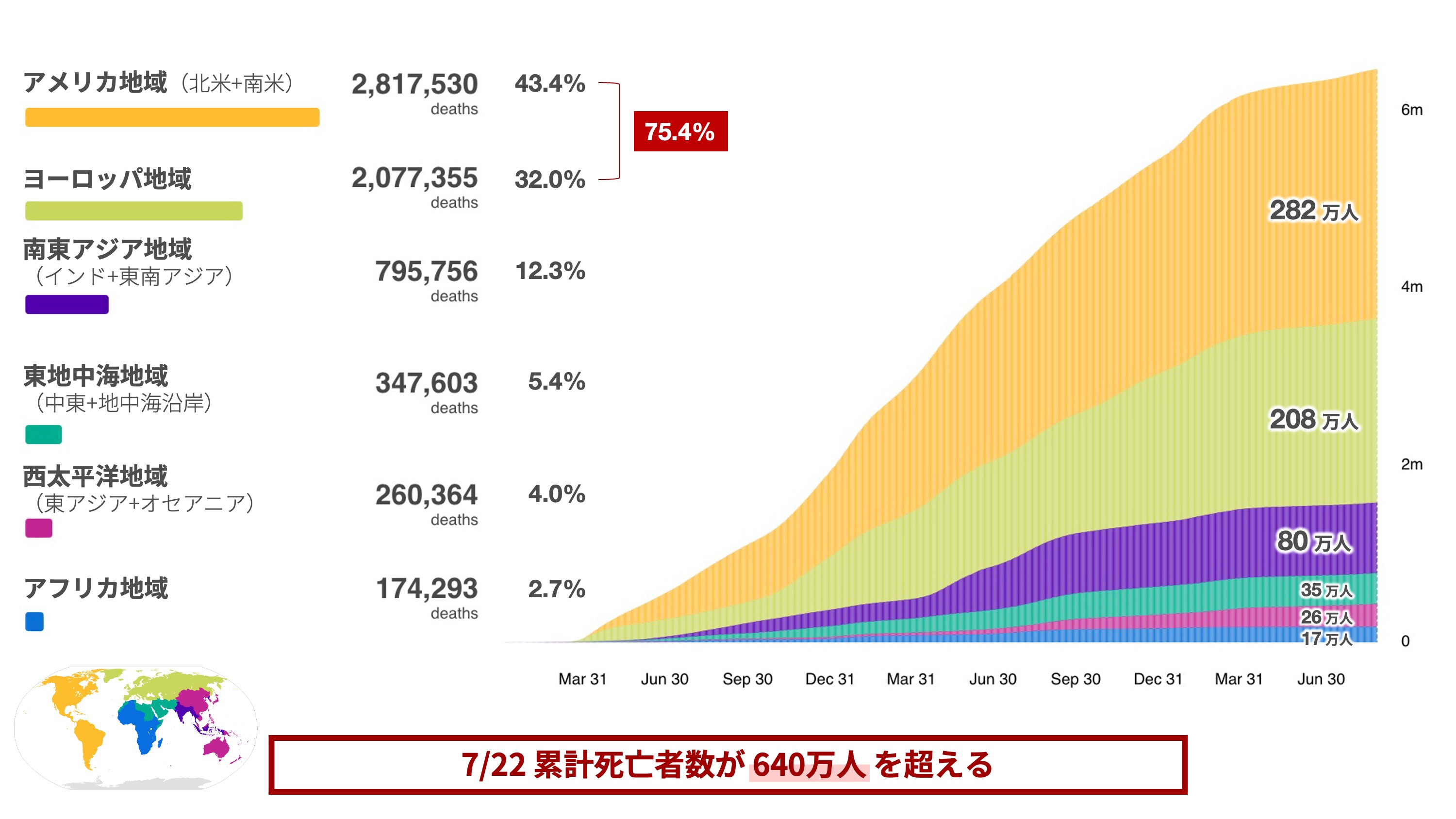

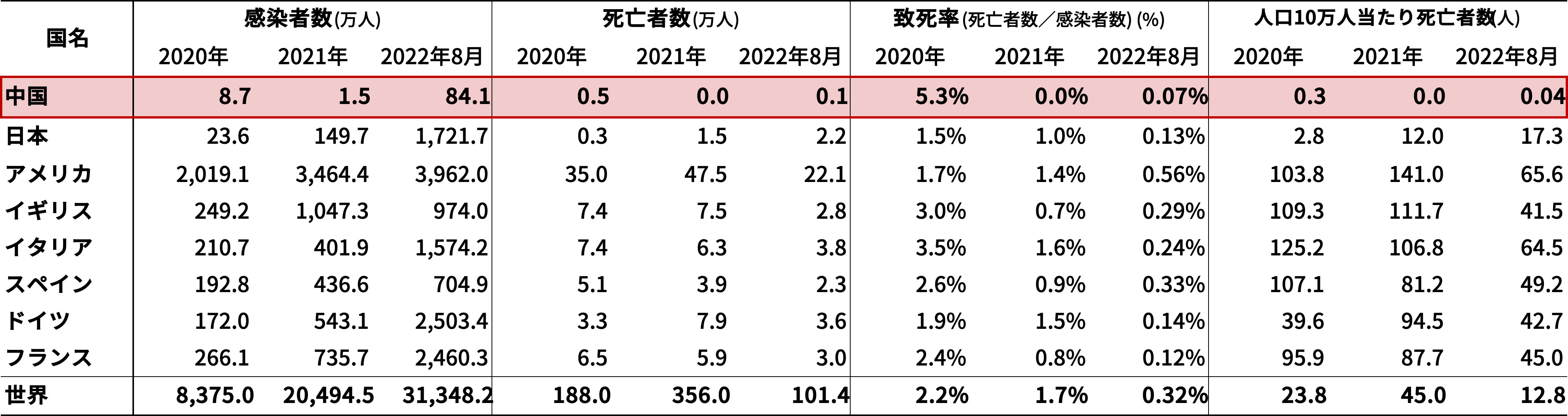

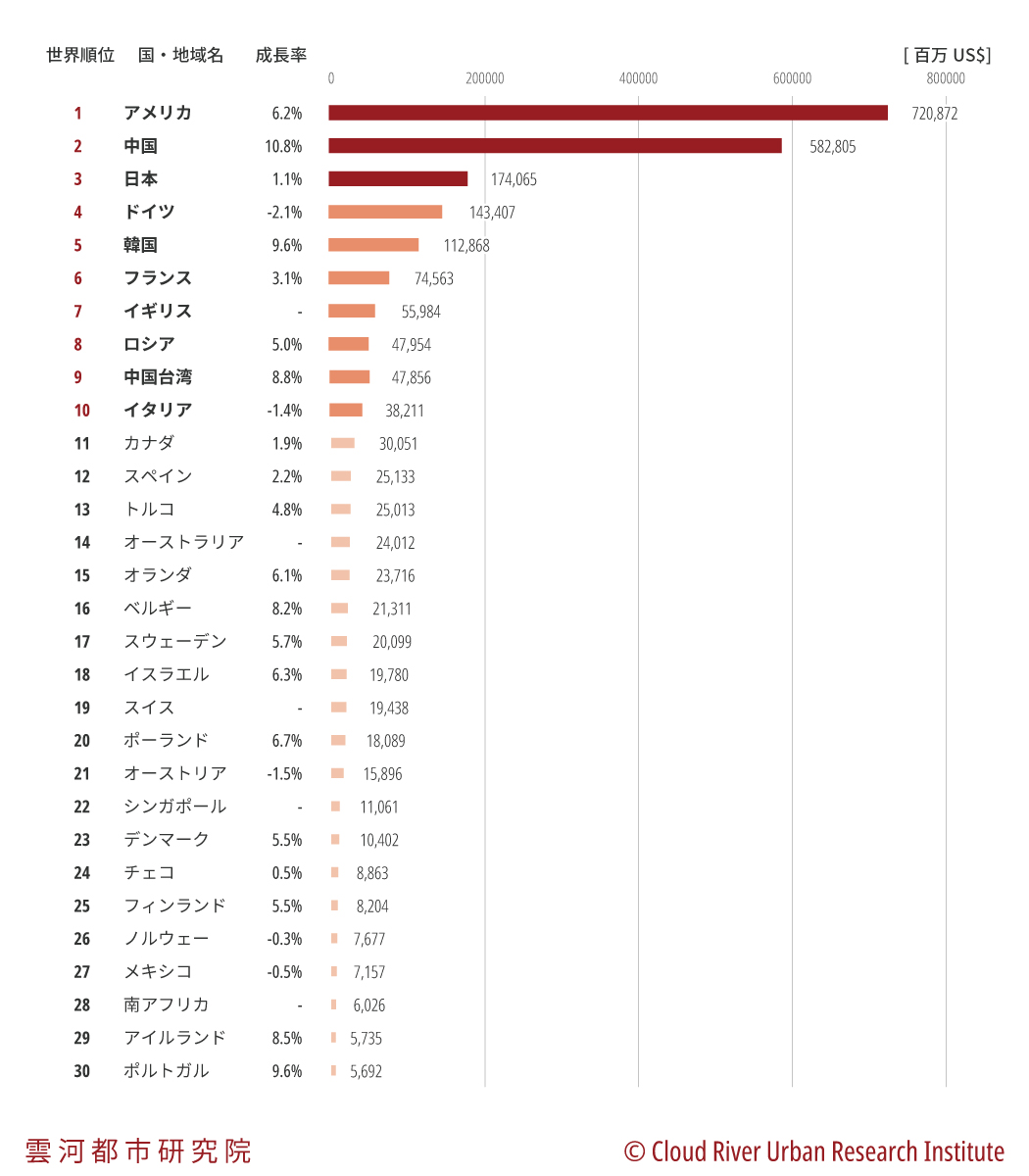

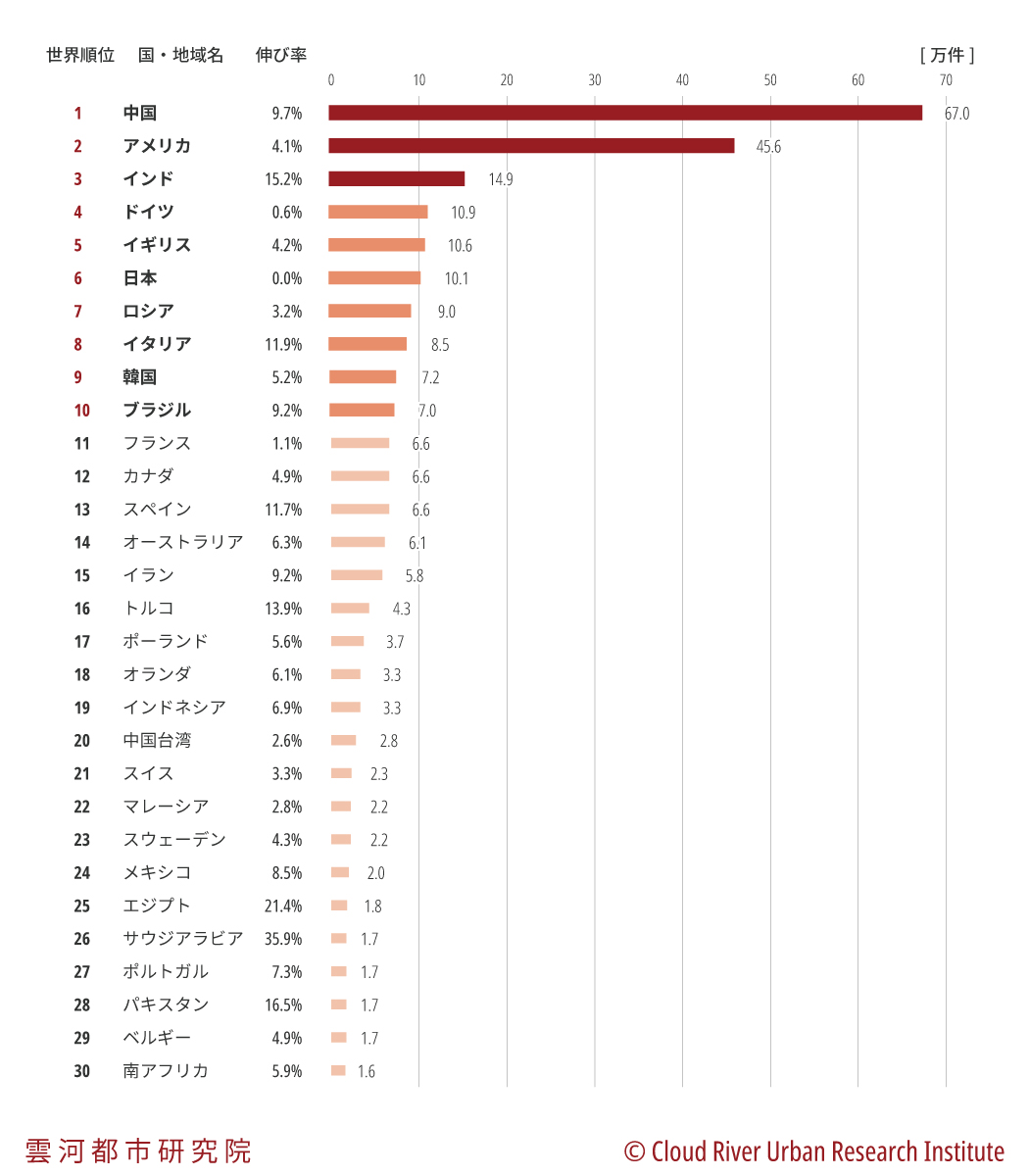

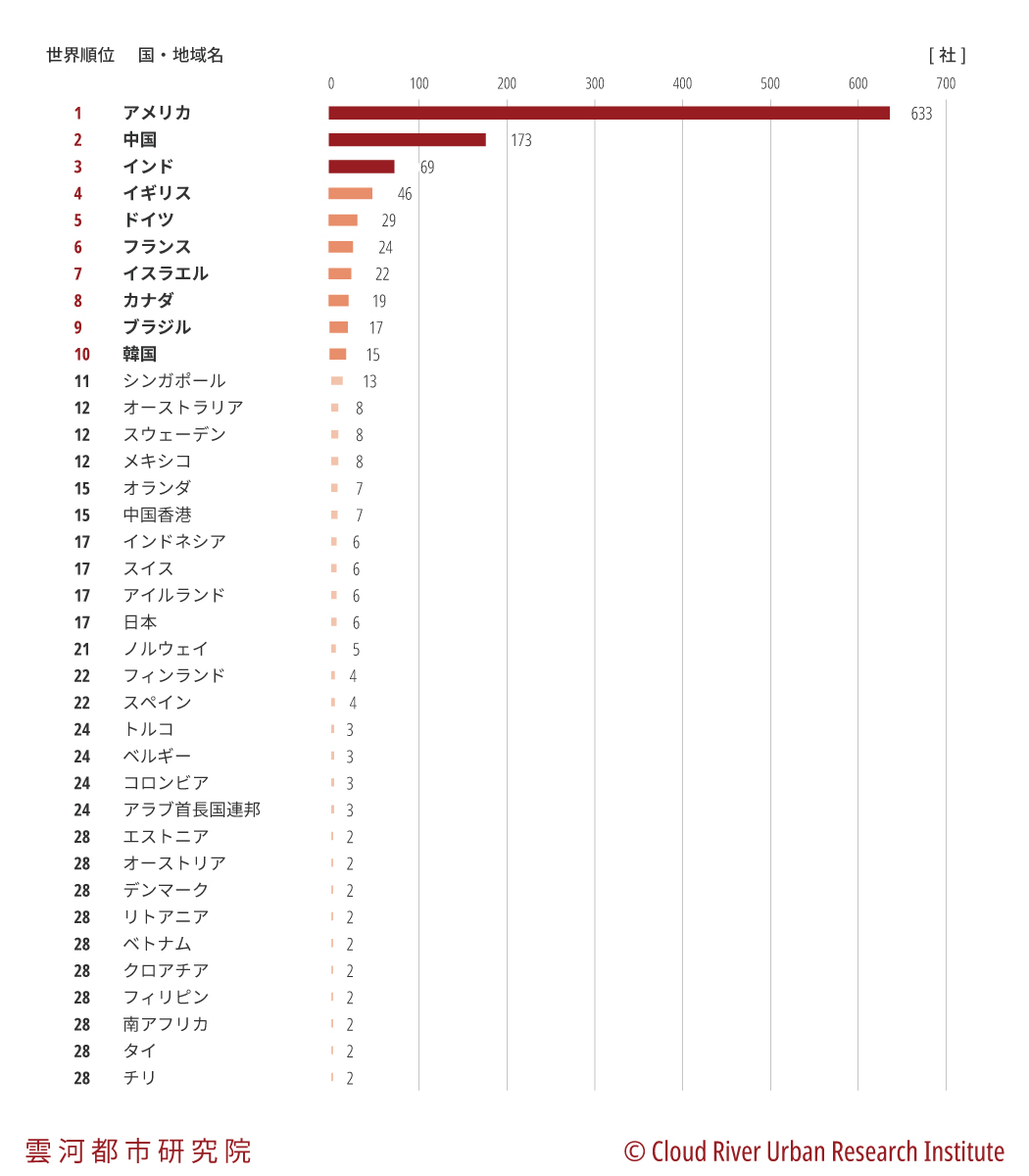

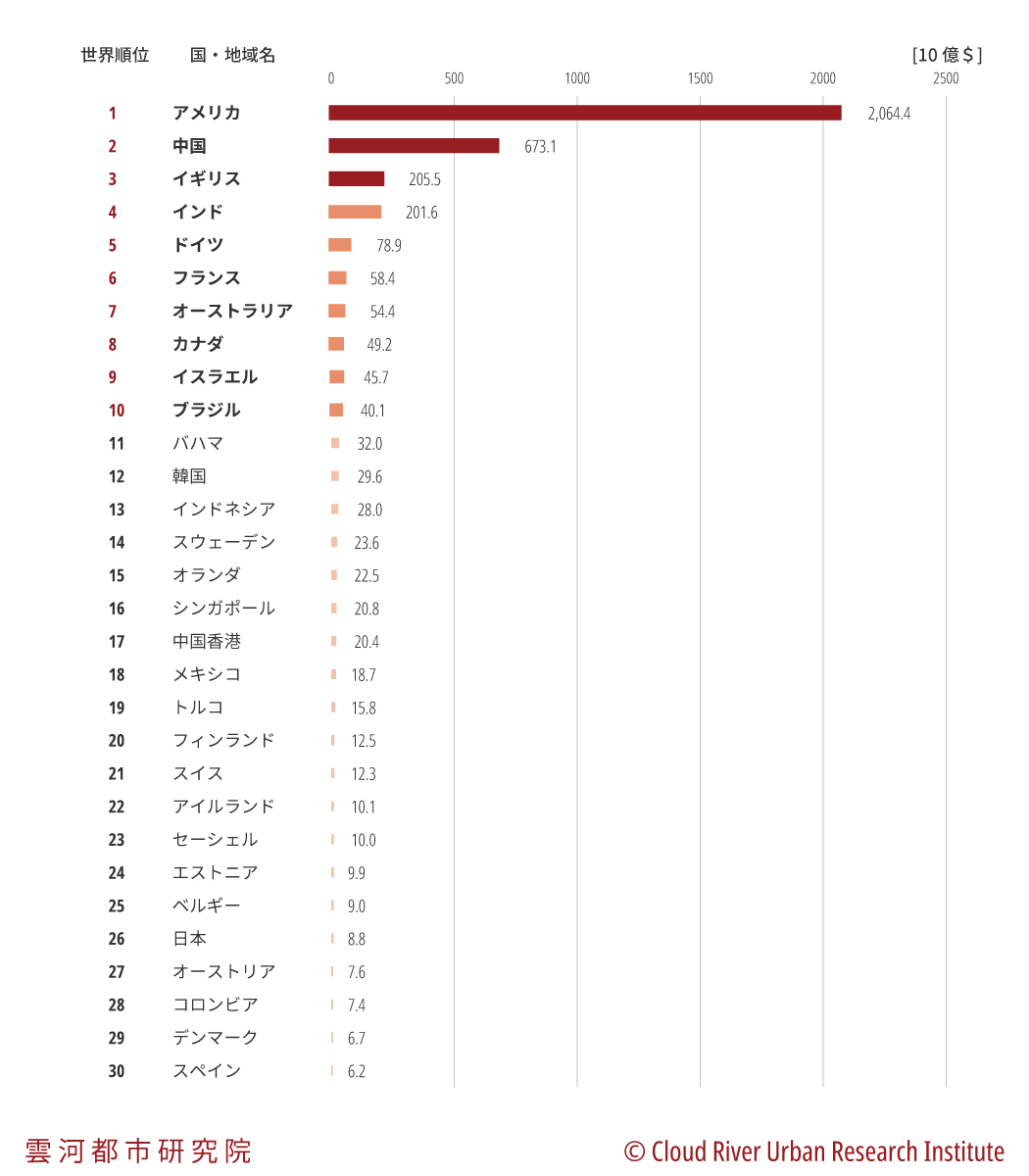

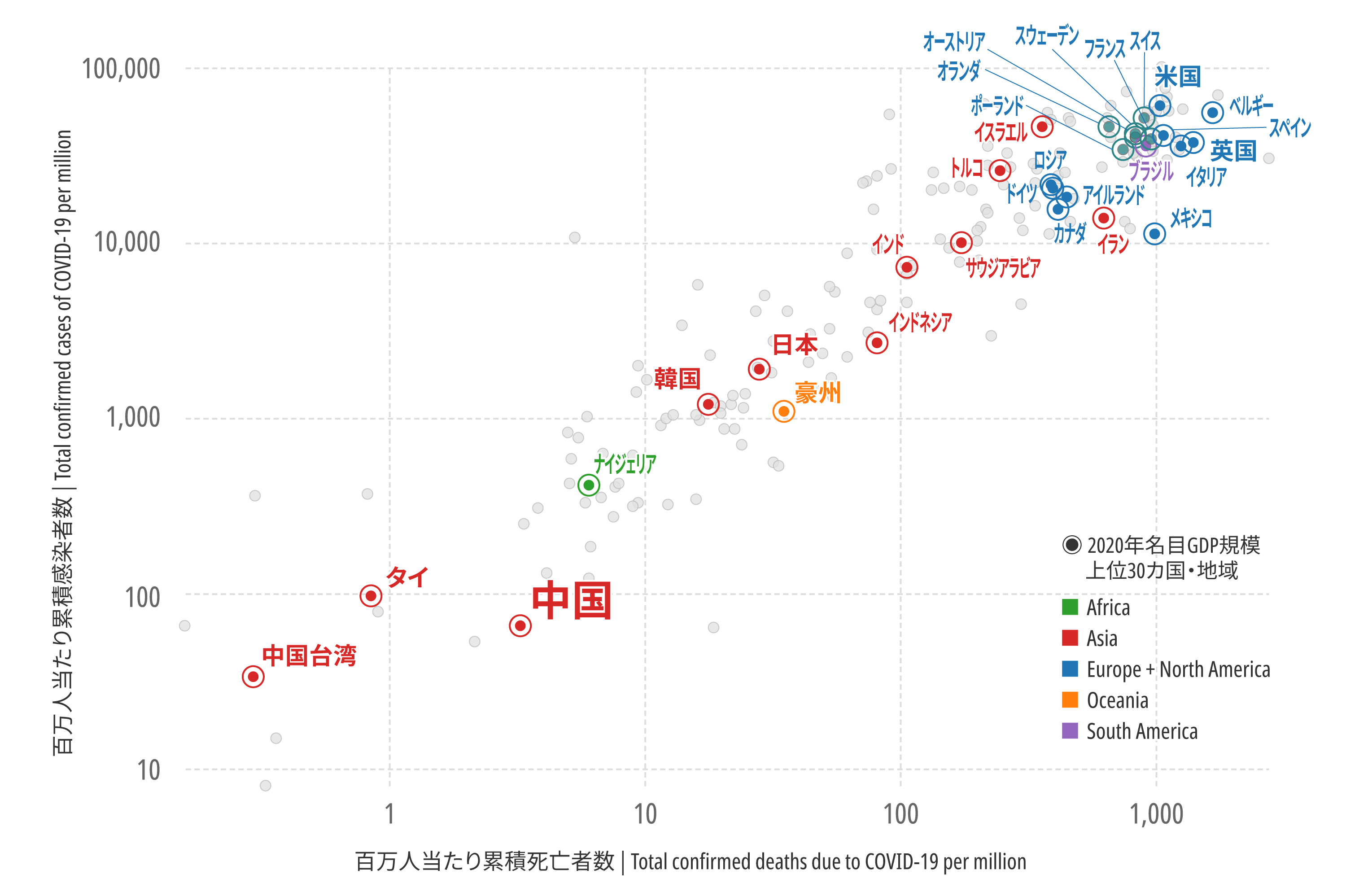

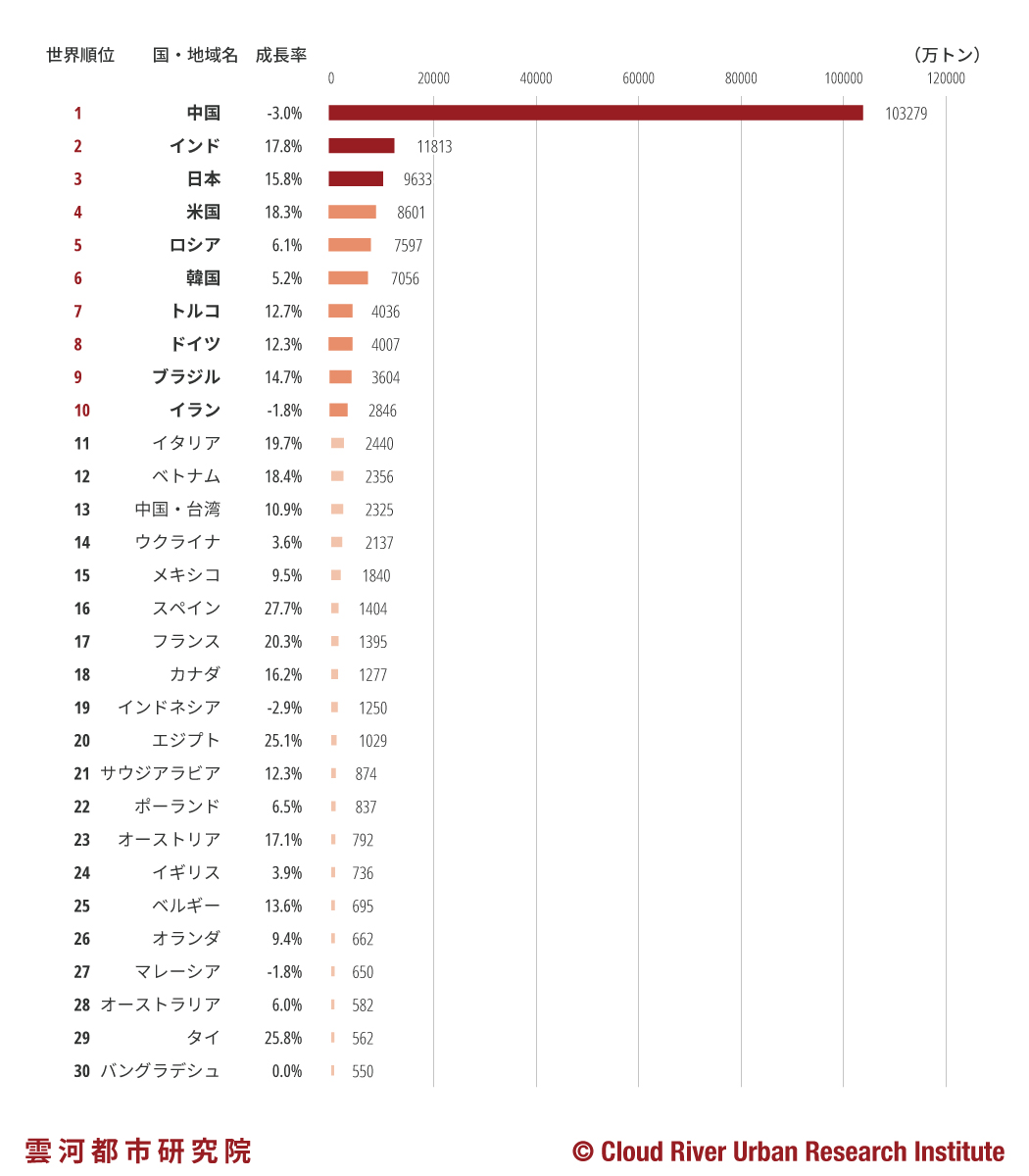

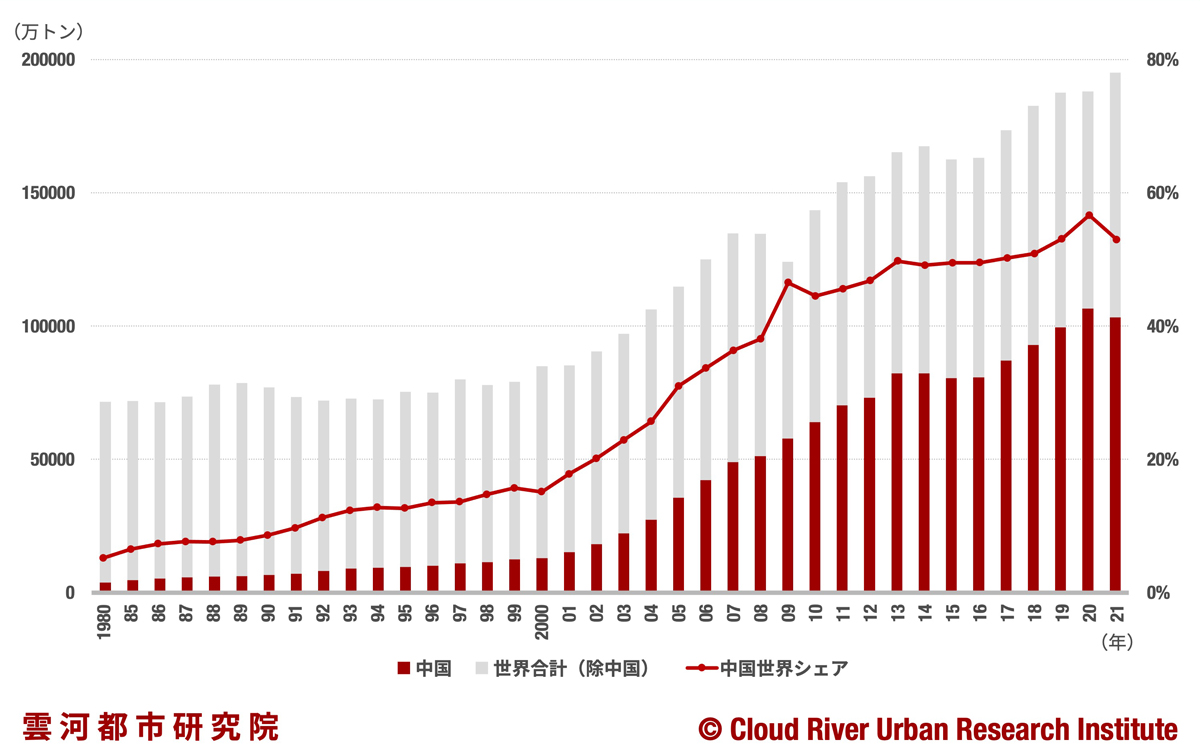

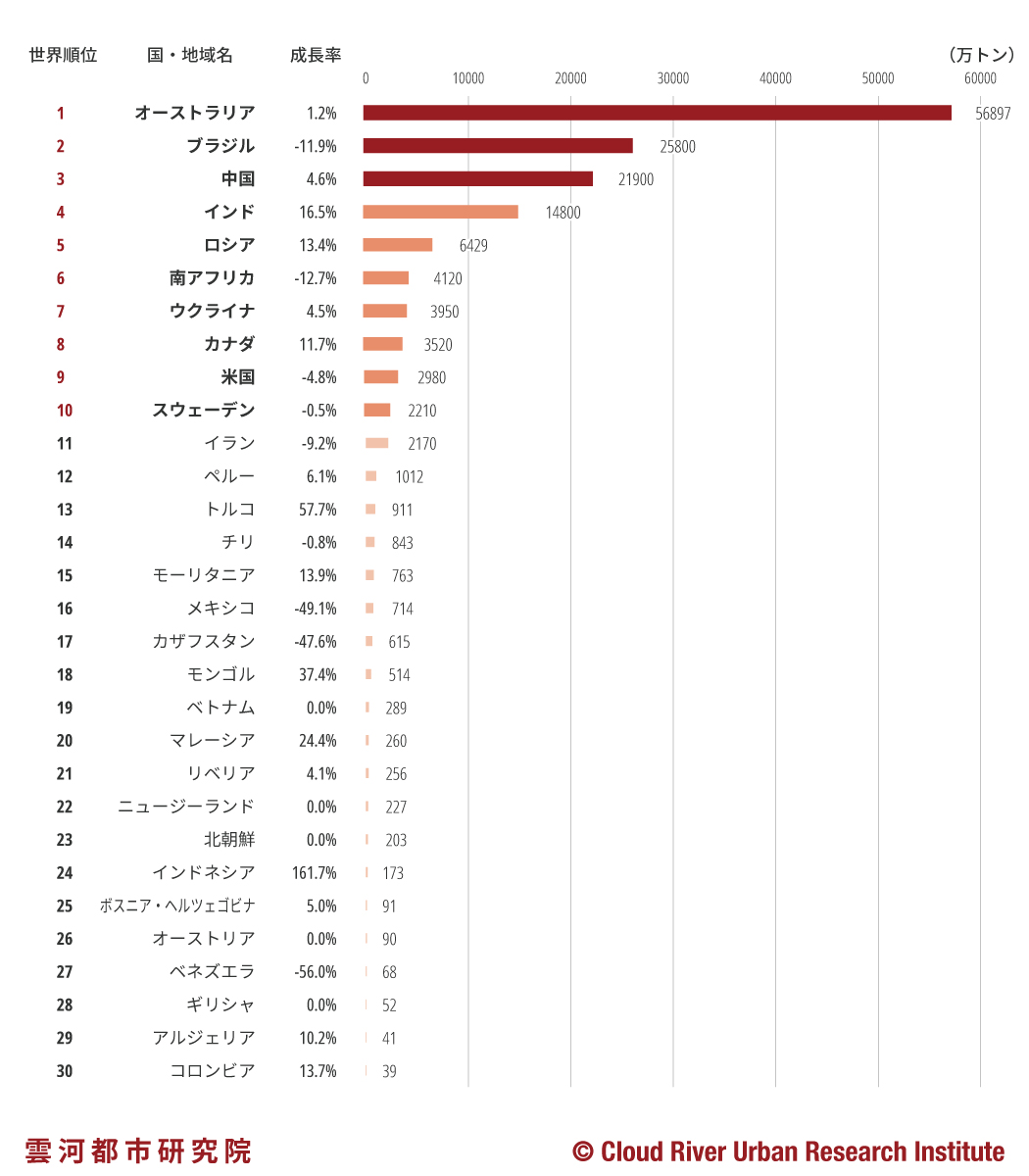

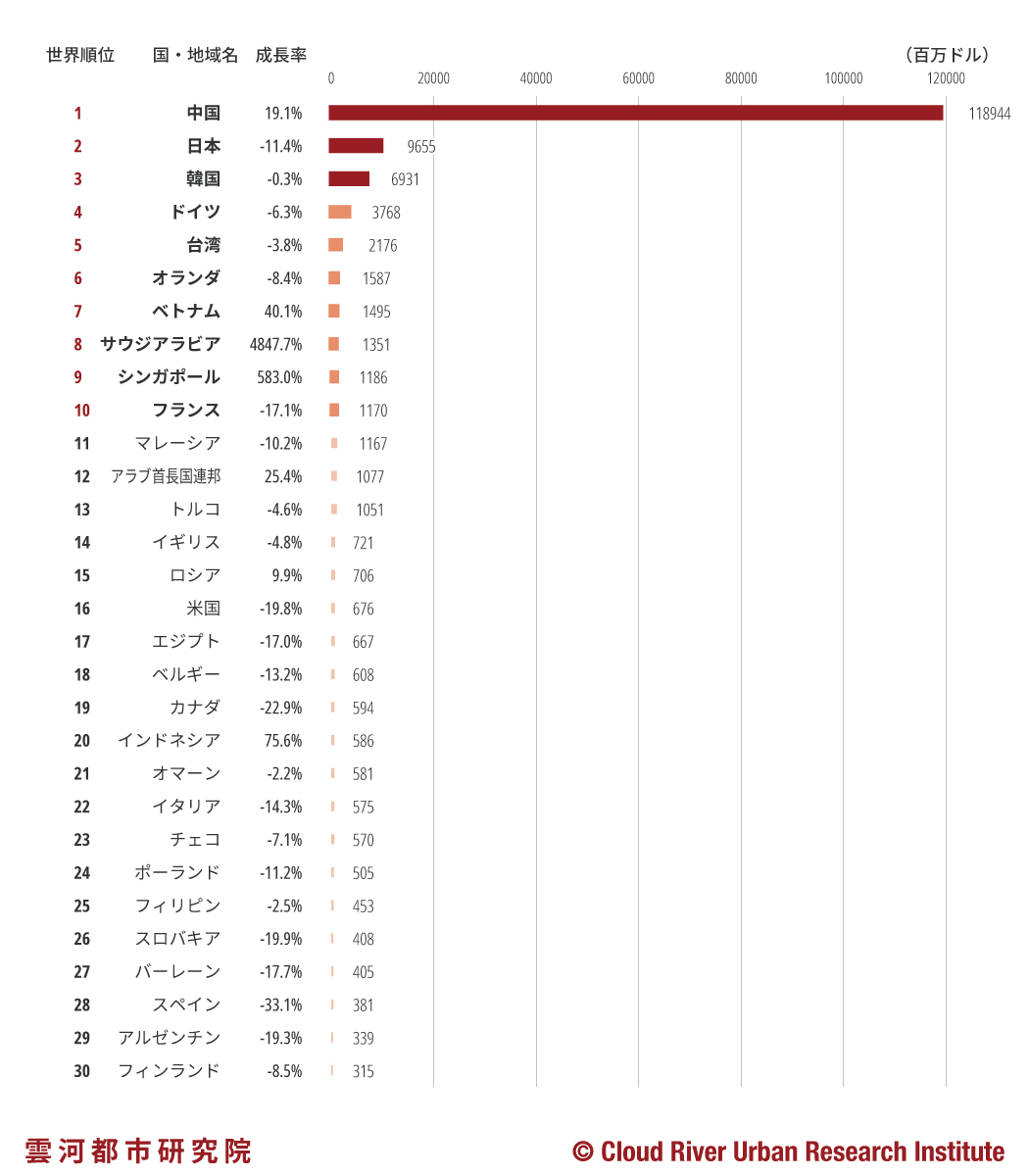

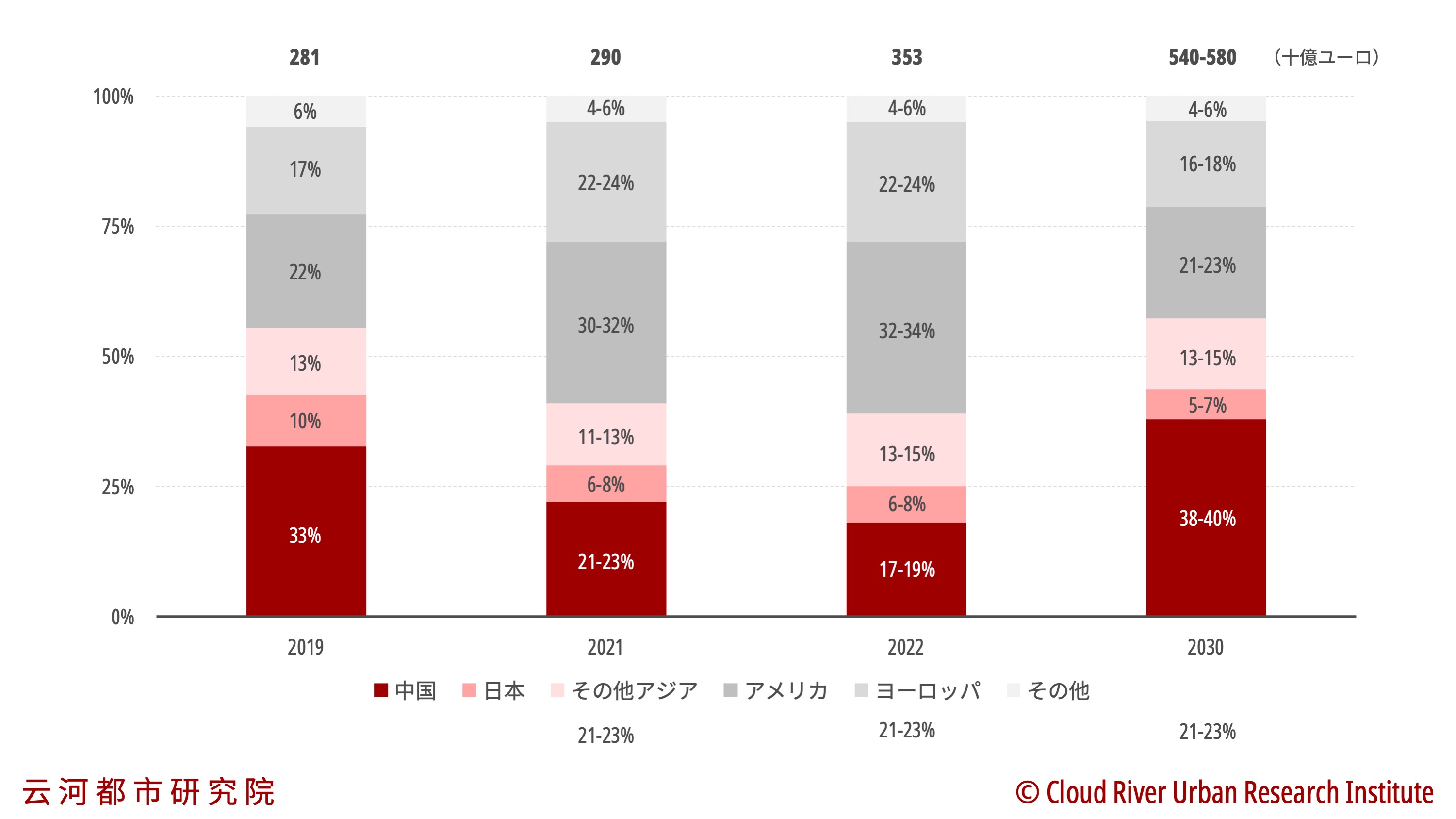

過去20年間、グローバリゼーションは世界の富を急速に増やし、国際的な高級品消費も前例のない成長を遂げた。2022年、世界の個人向け高級品市場は2000年の3倍に膨れ上がった。なかでも中国の経済成長による高級品消費益は際立っている。2019年には、中国が世界の個人向け高級品市場の33%を占めた。新型コロナウイルスのパンデミック下ではそのシェアが若干減少したものの、中国のシェアは2030年までに世界の40%に達すると予測されている。

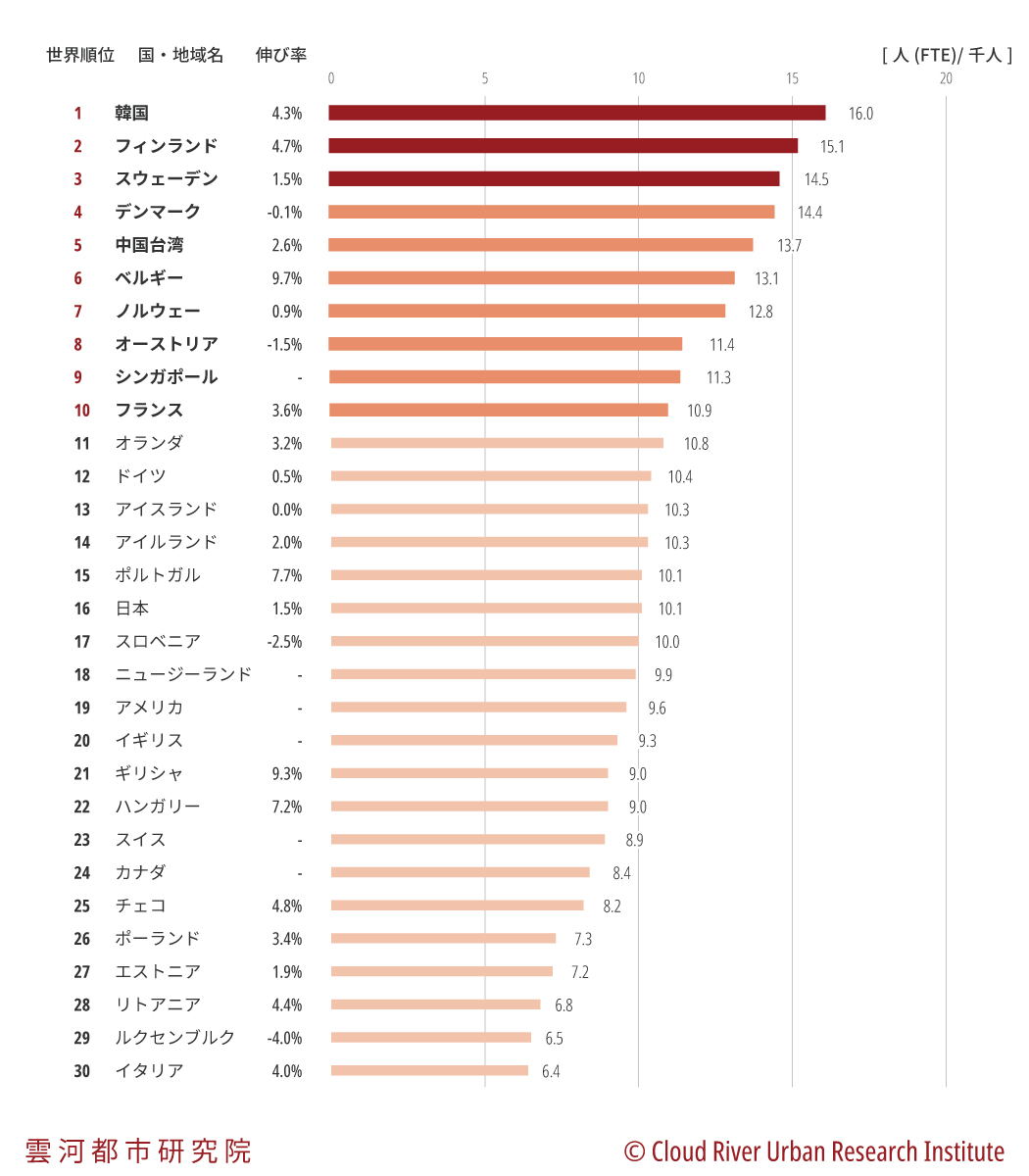

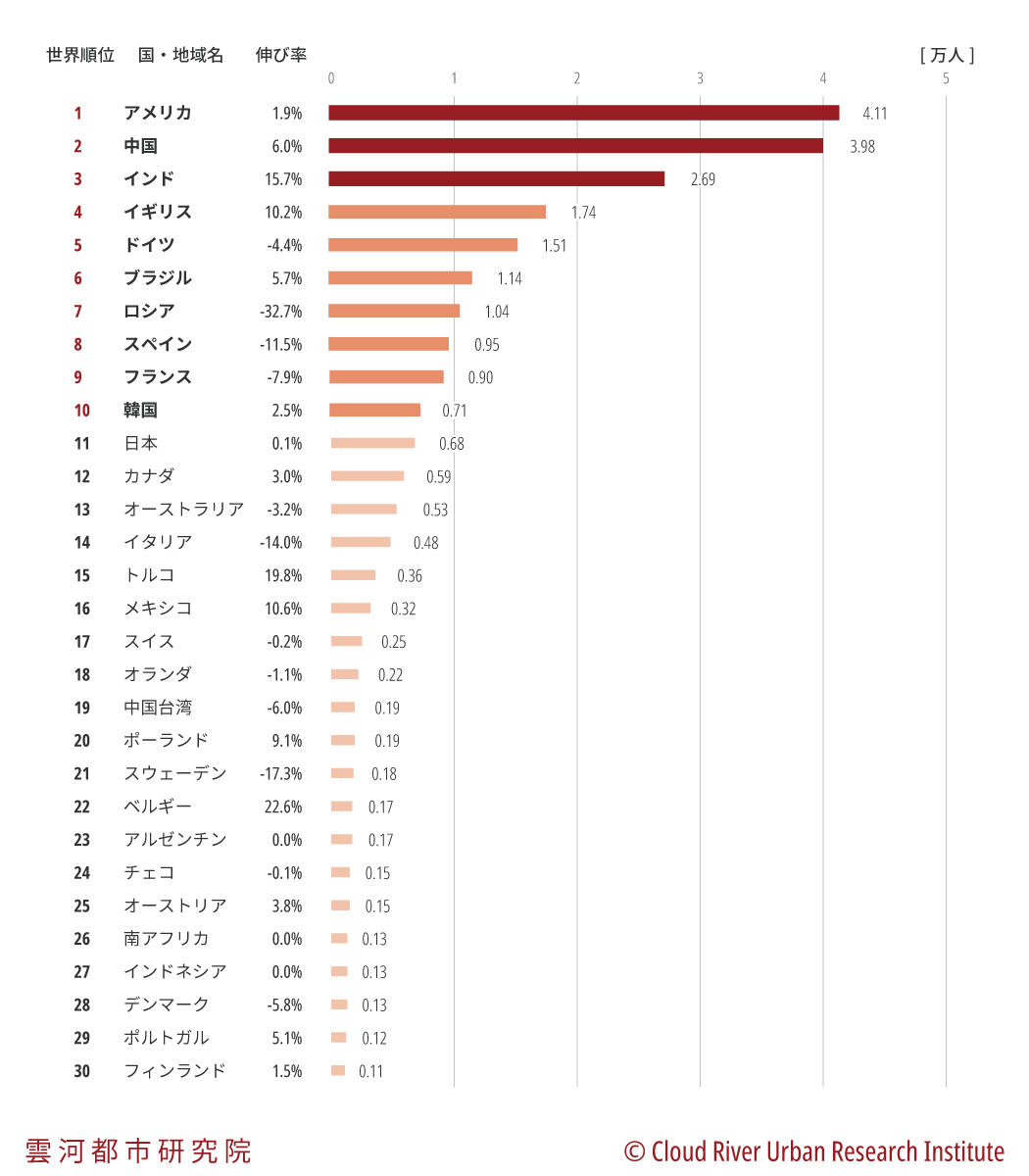

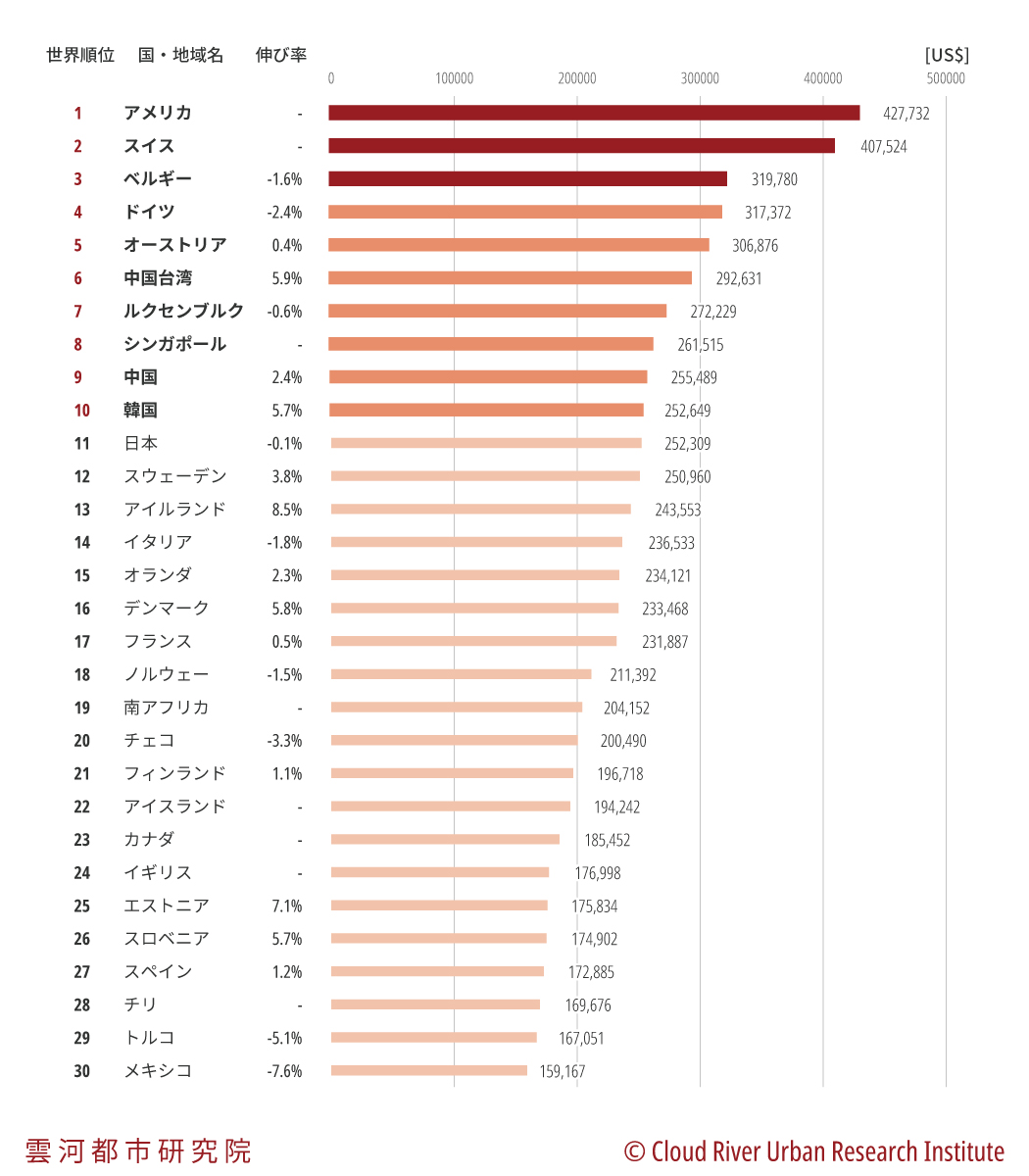

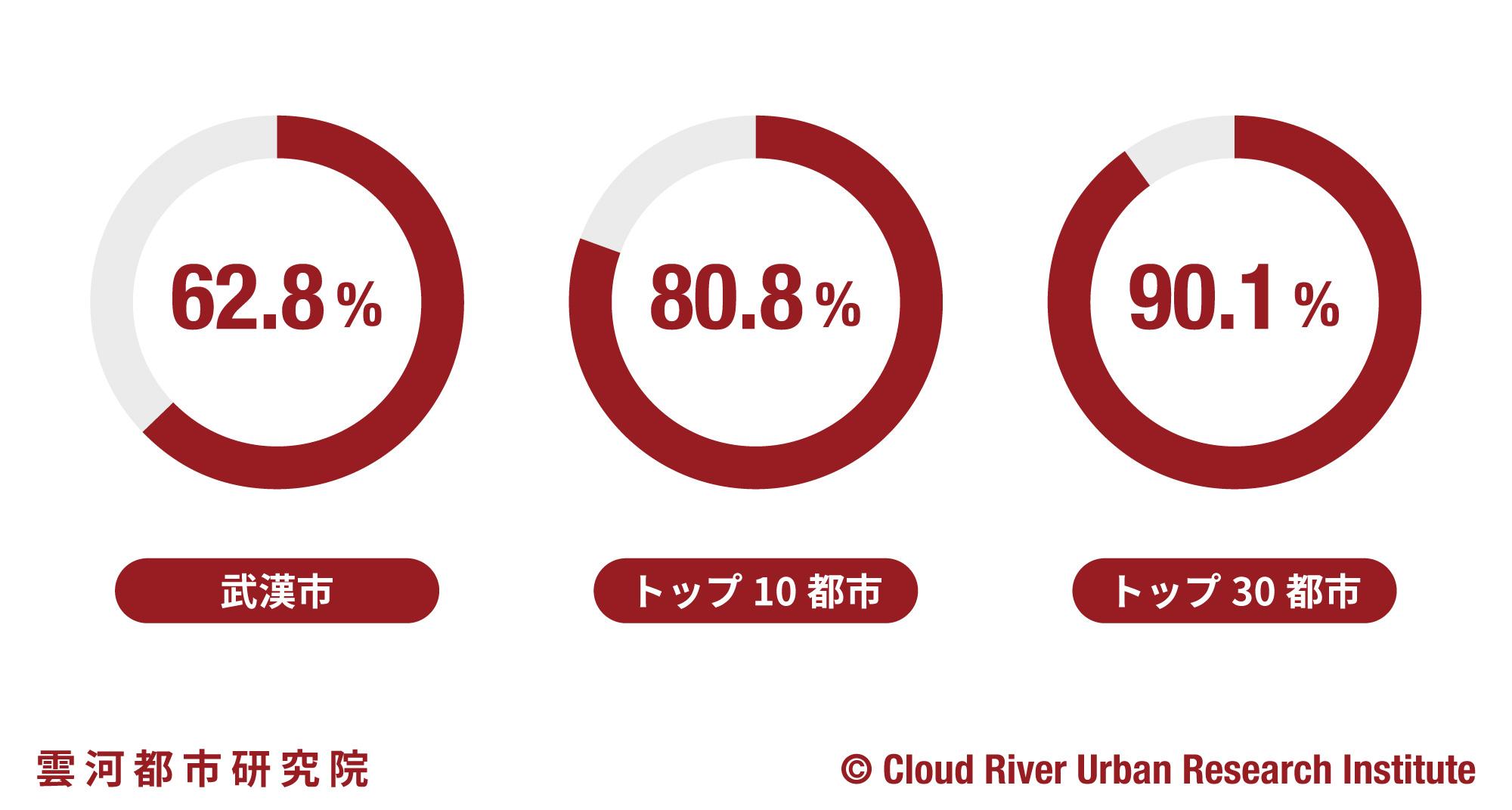

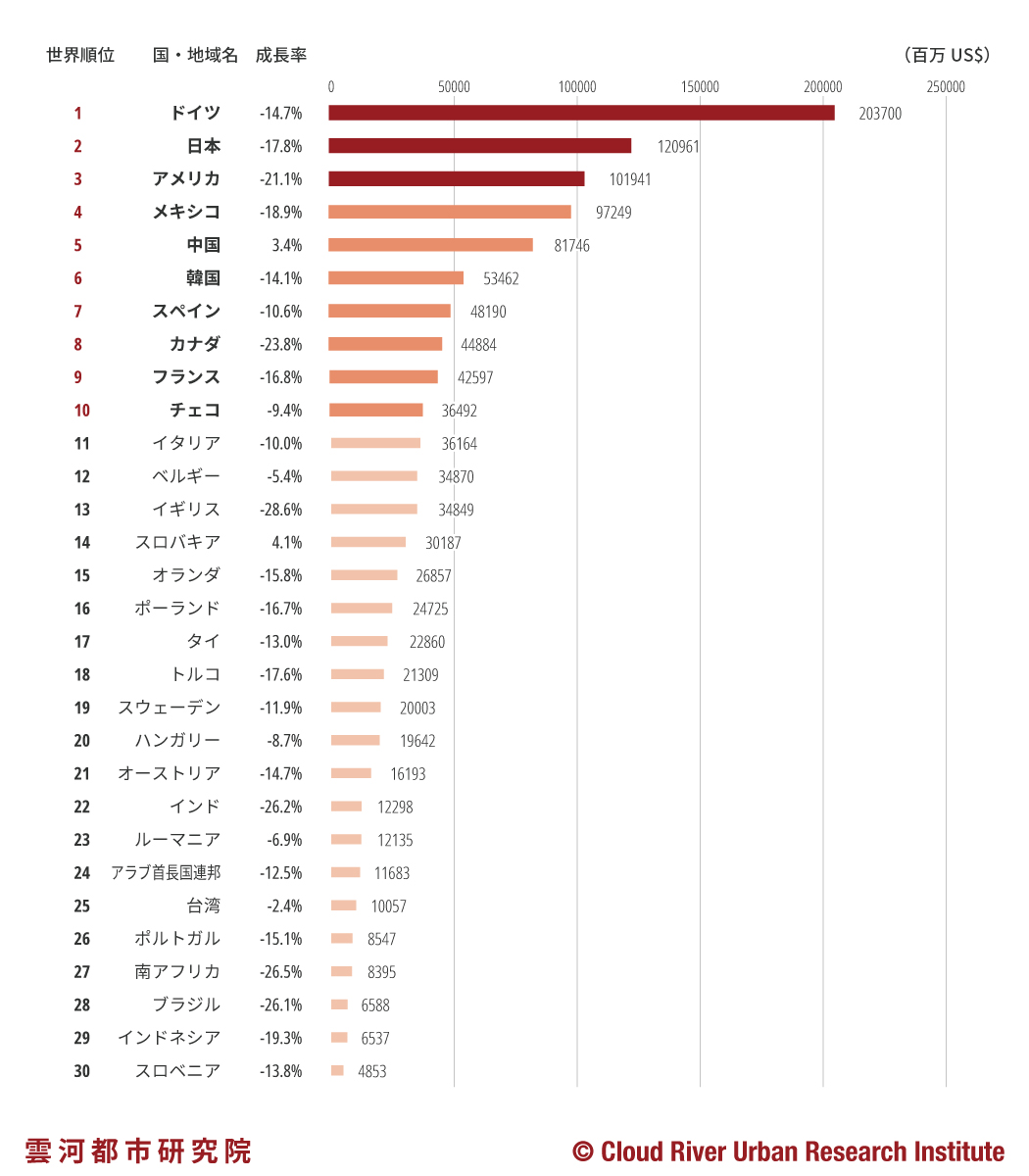

図 国別・個人向け高級品世界市場推移

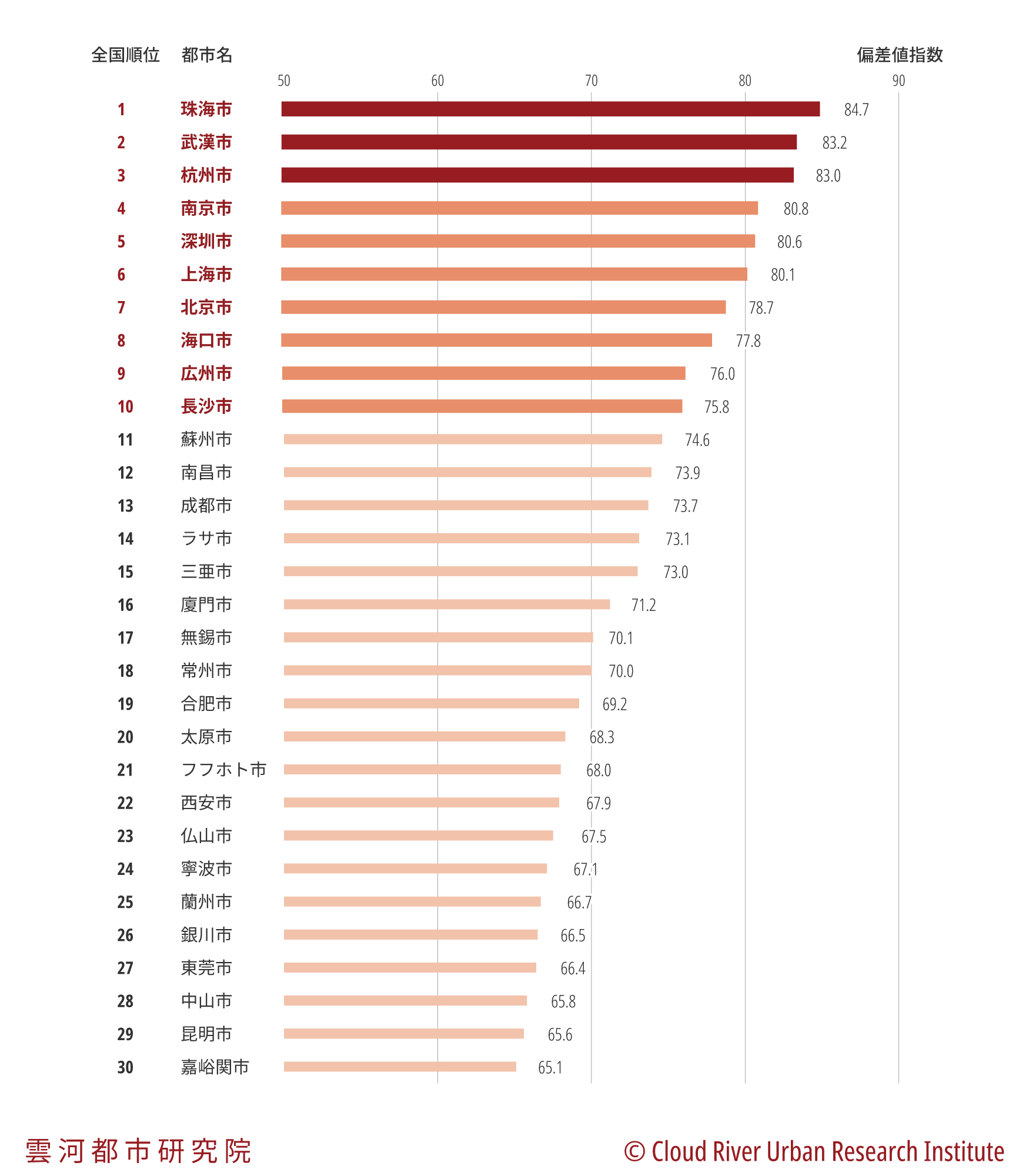

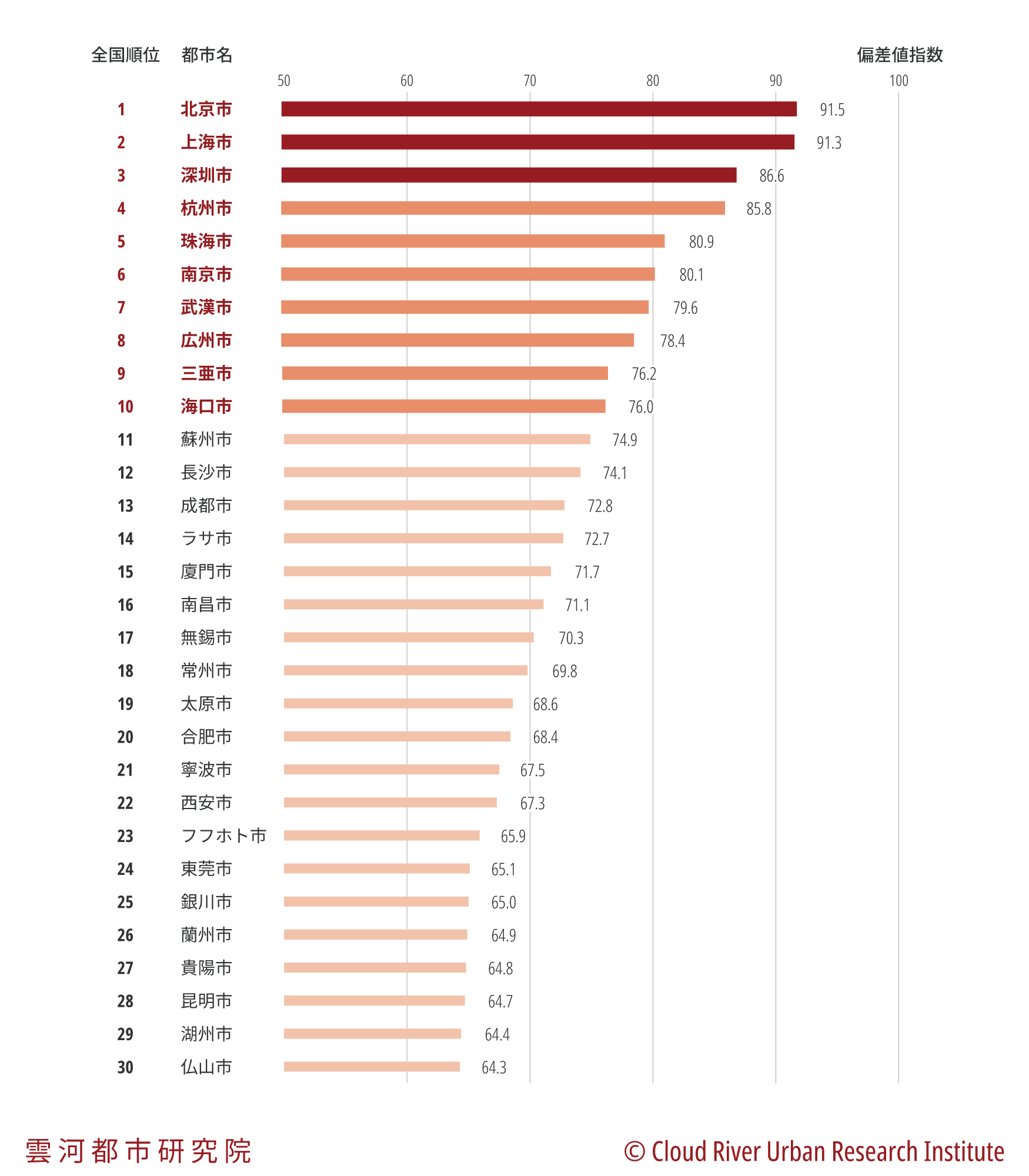

1.中国都市ラグジュアリーブランド指数ランキング

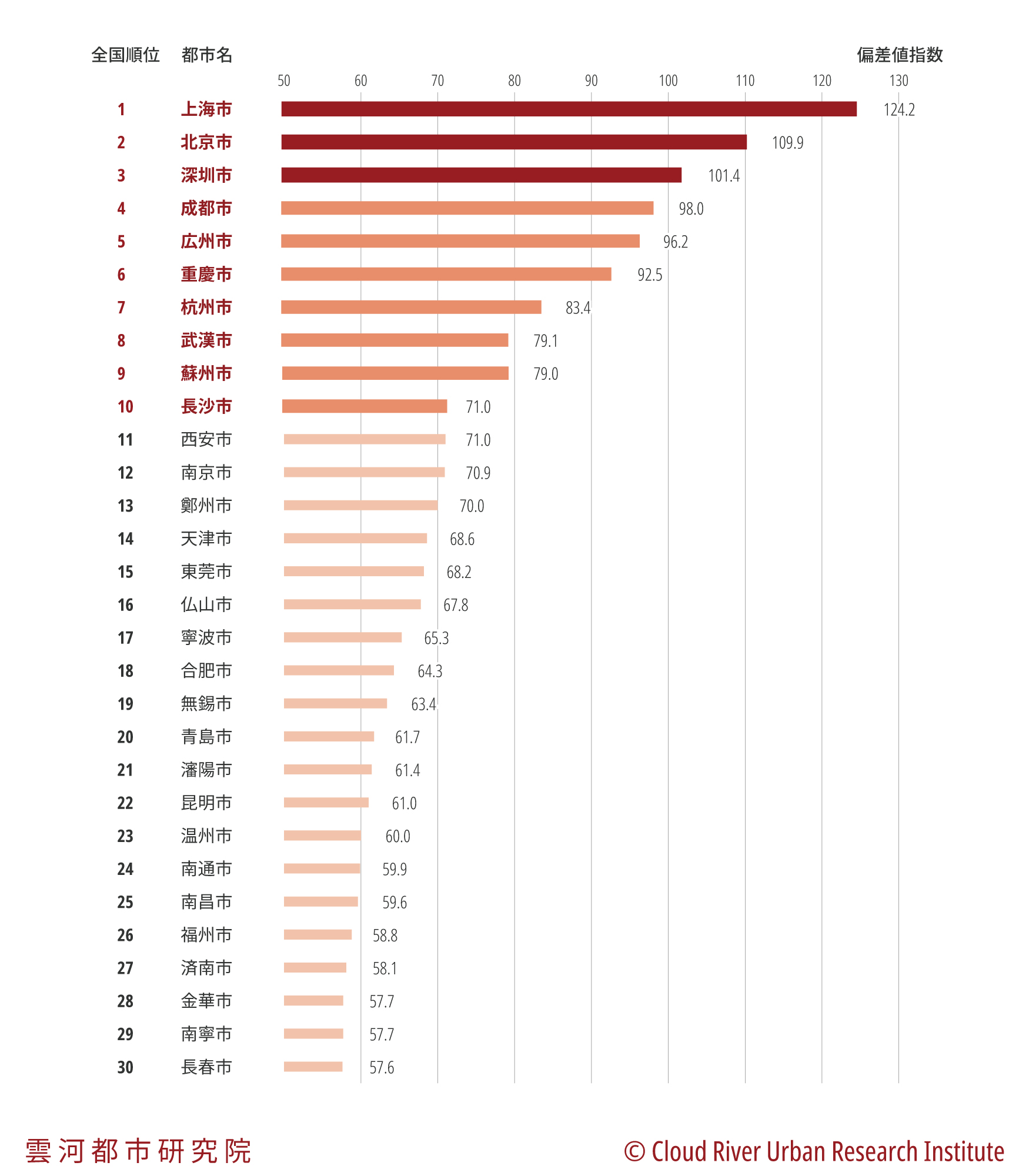

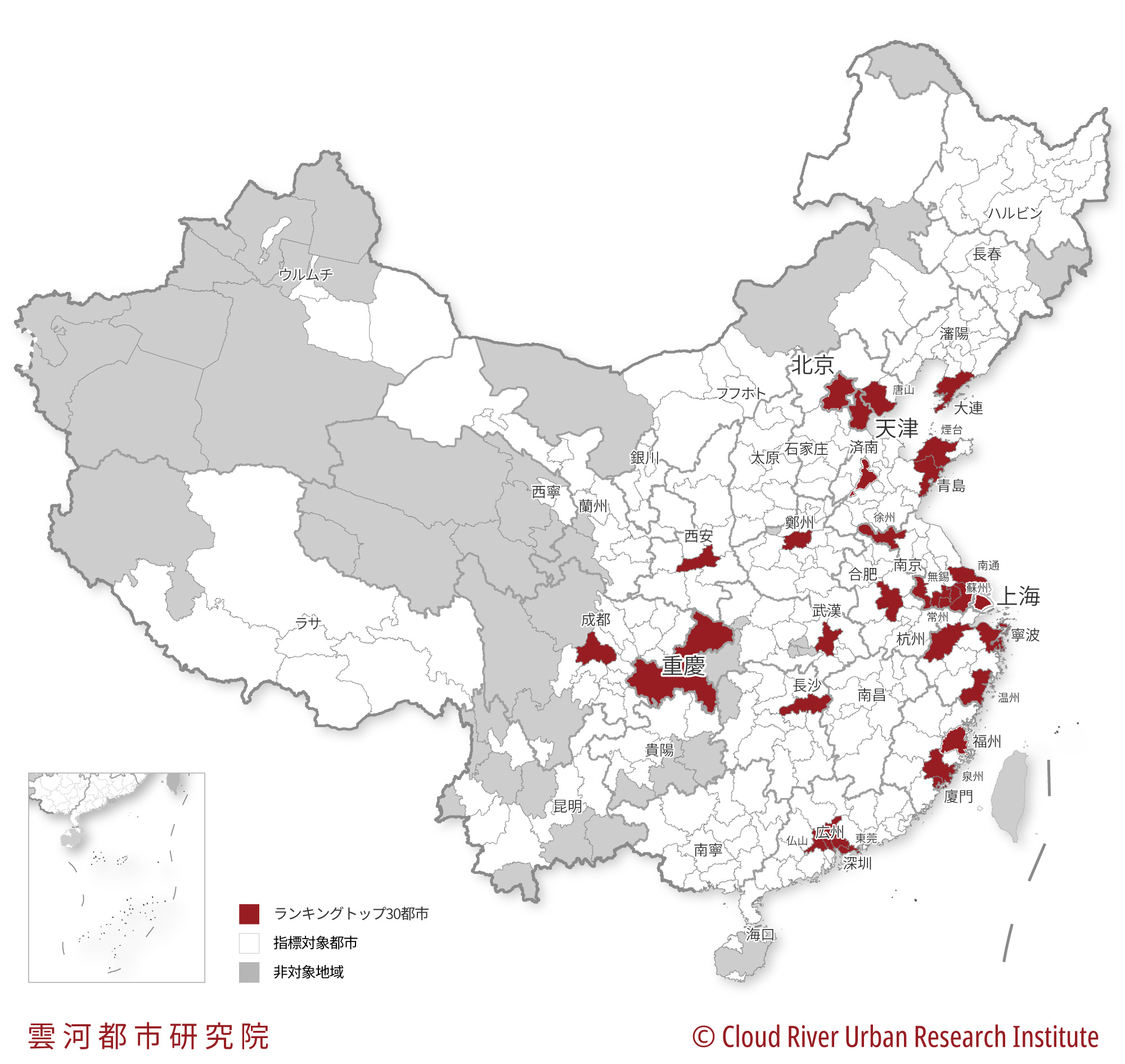

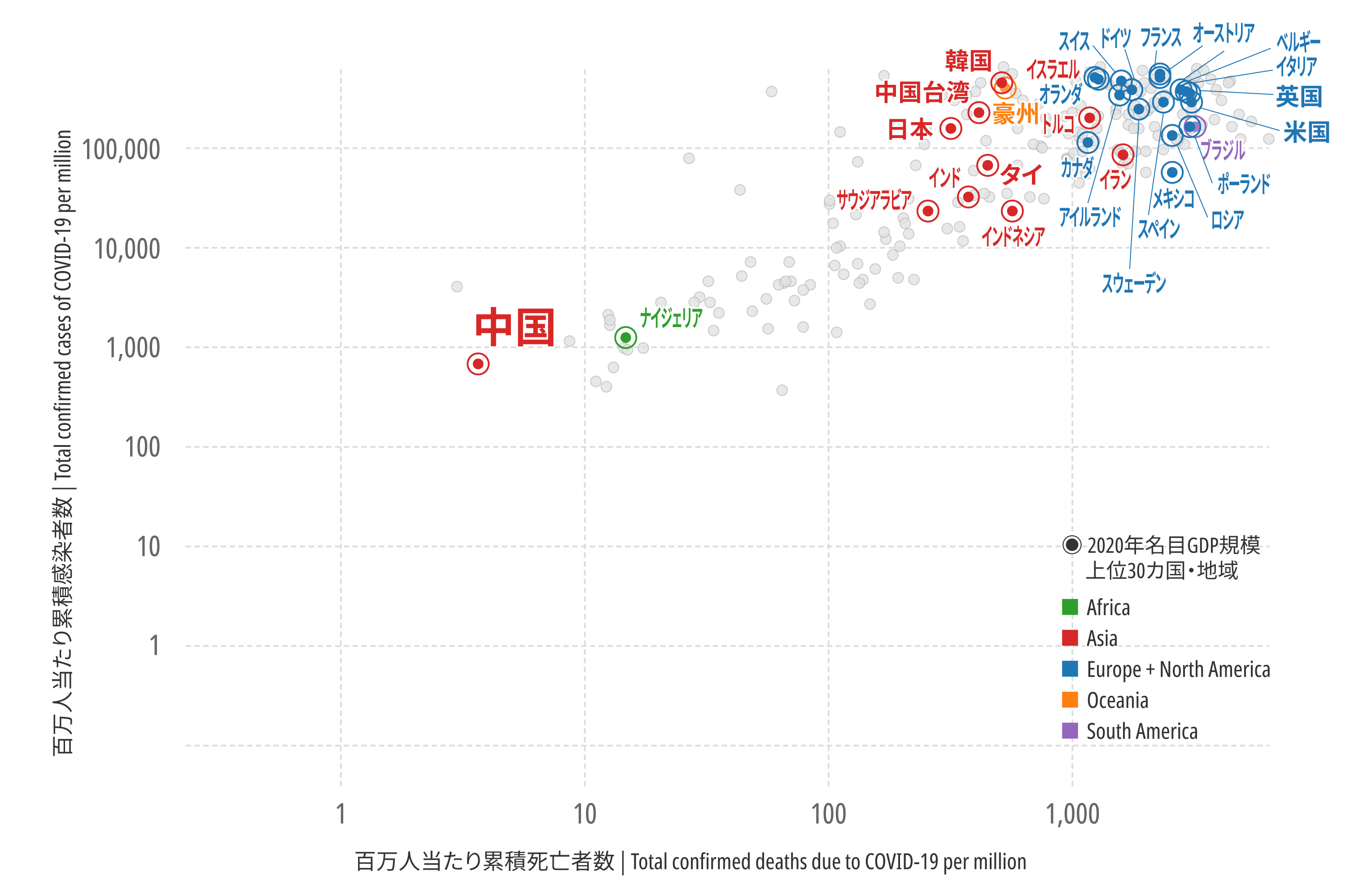

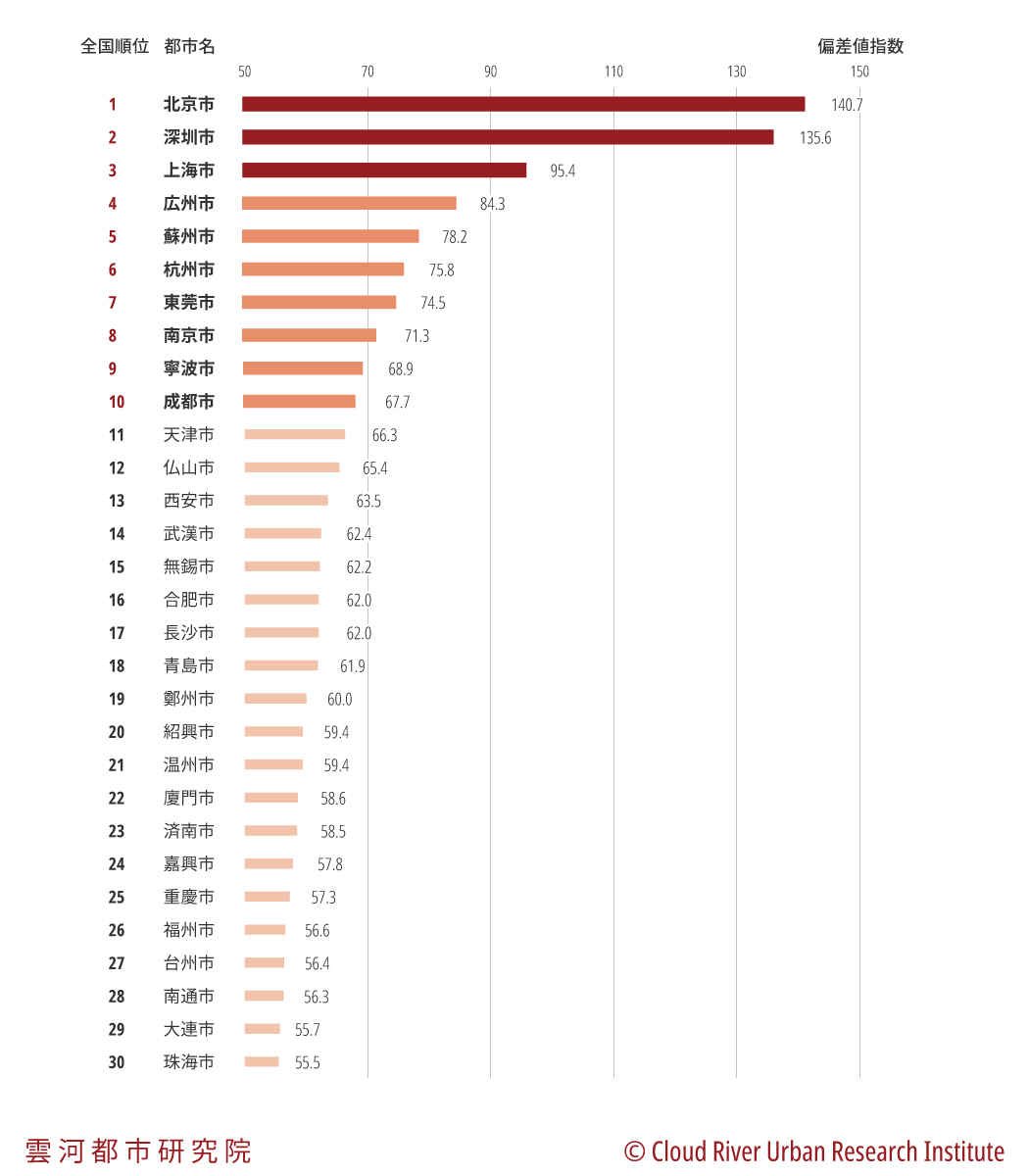

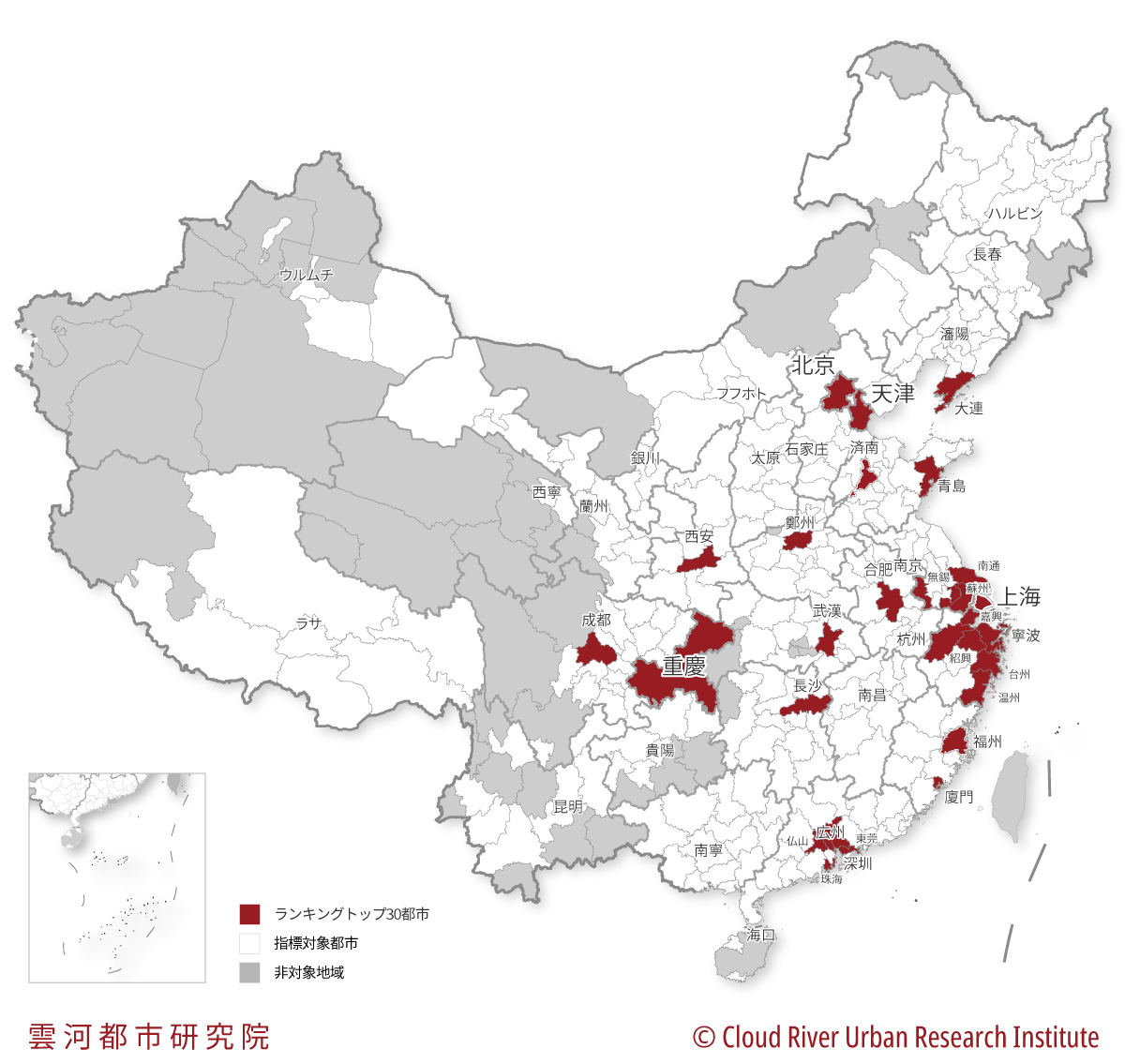

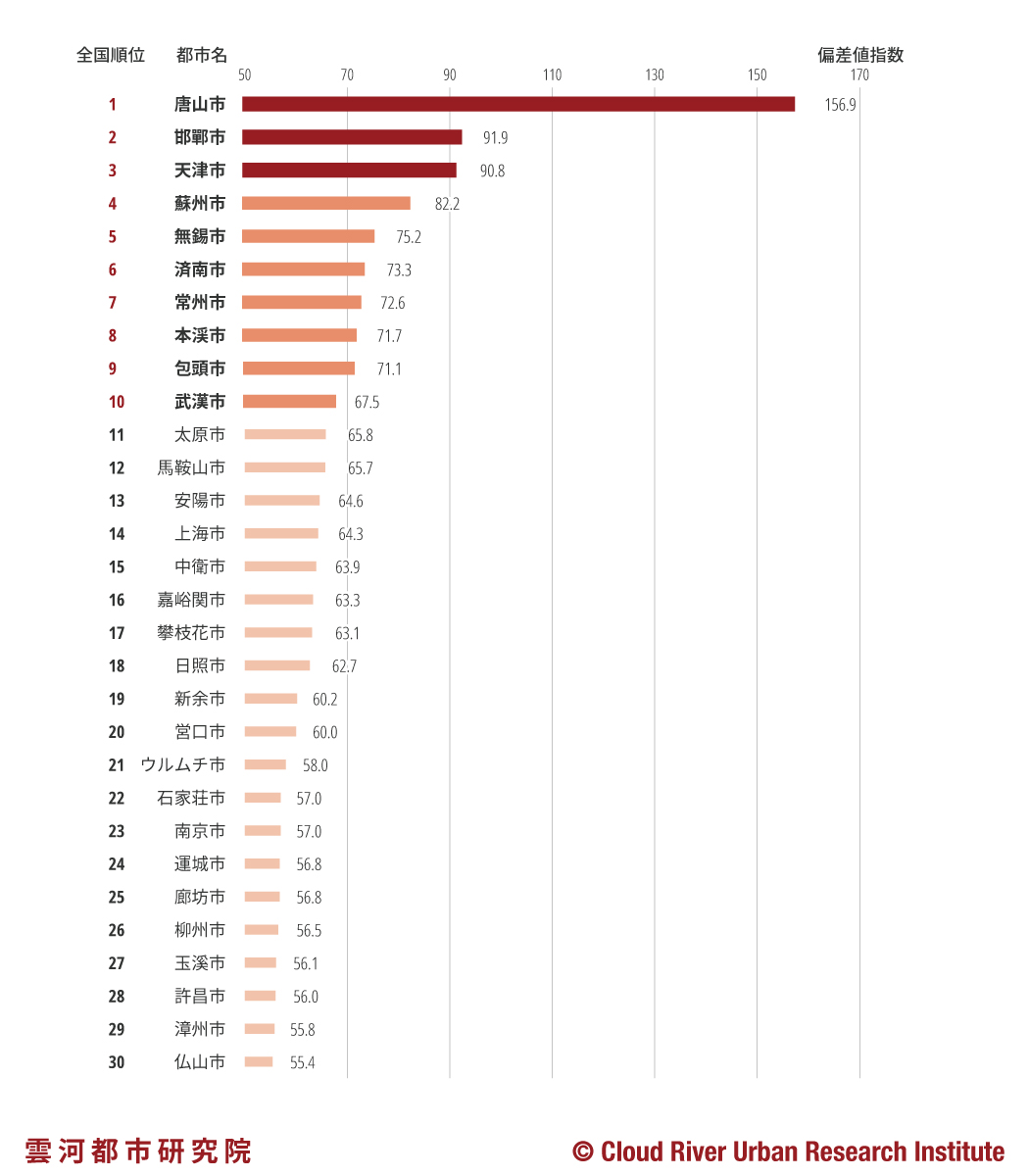

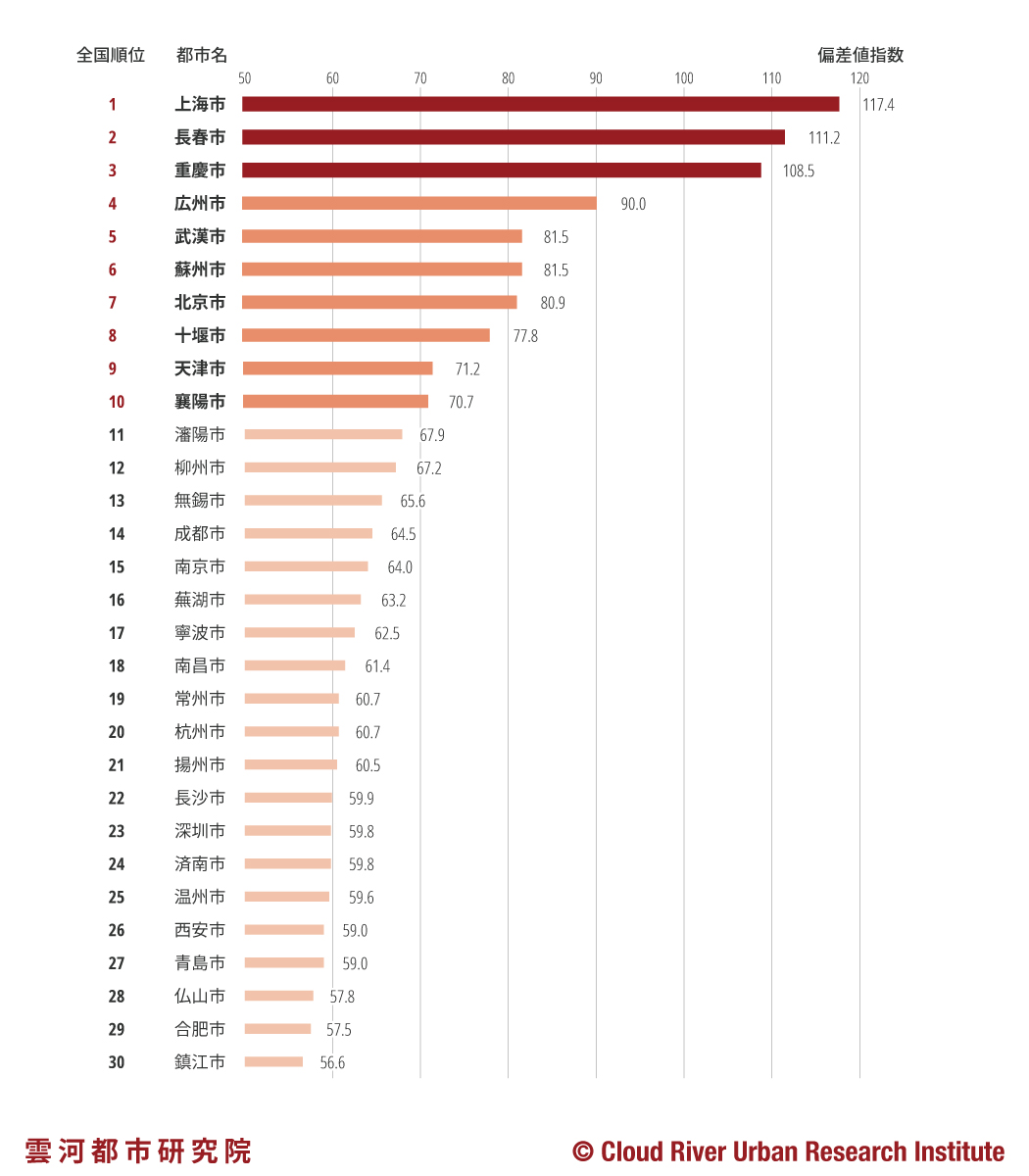

〈中国都市総合発展指標〉に基づき、雲河都市研究院は毎年、全国297の地級市以上の都市を対象にした「中国都市ラグジュアリーブランド指数」を発表している。この指数は、エルメス、ルイ・ヴィトン、グッチ、カルティエ、プラダ、フェンディ、コーチ、シャネル、ディオール、バーバリー、ブルガリの、世界の11のラグジュアリーブランドをサンプルとし、これらのブランドが中国各都市で持つ店舗数を指数化し分析を行っている。

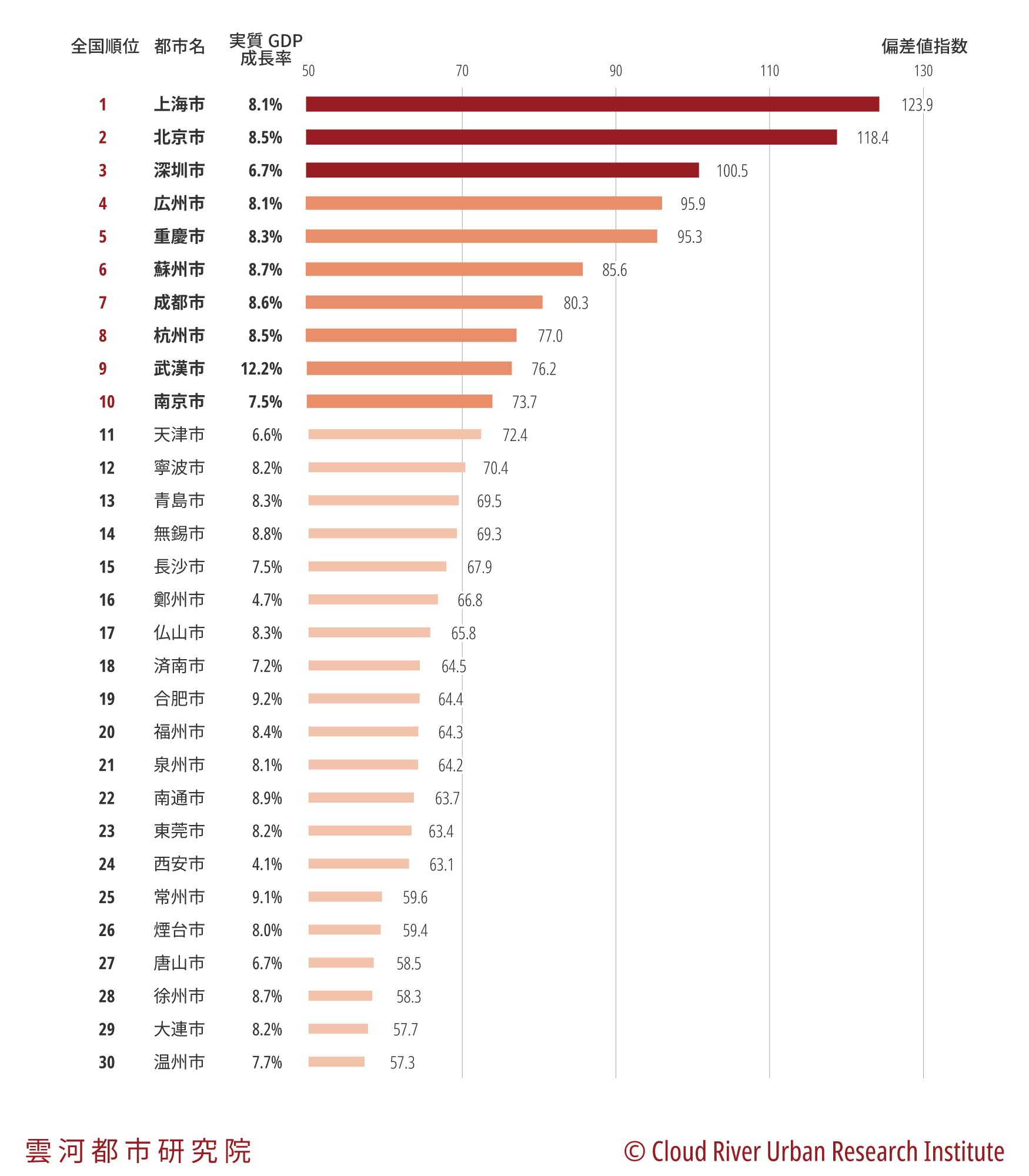

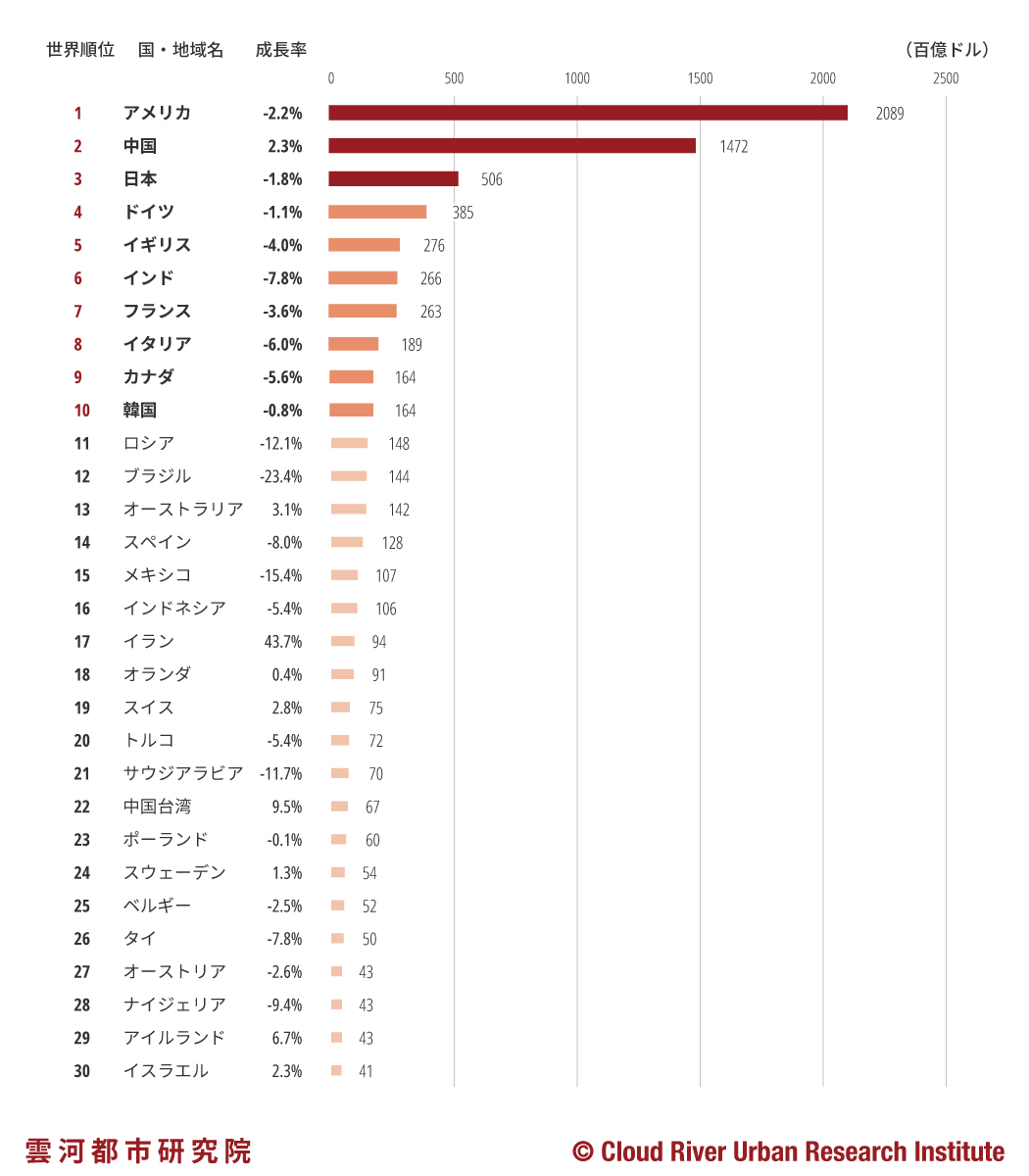

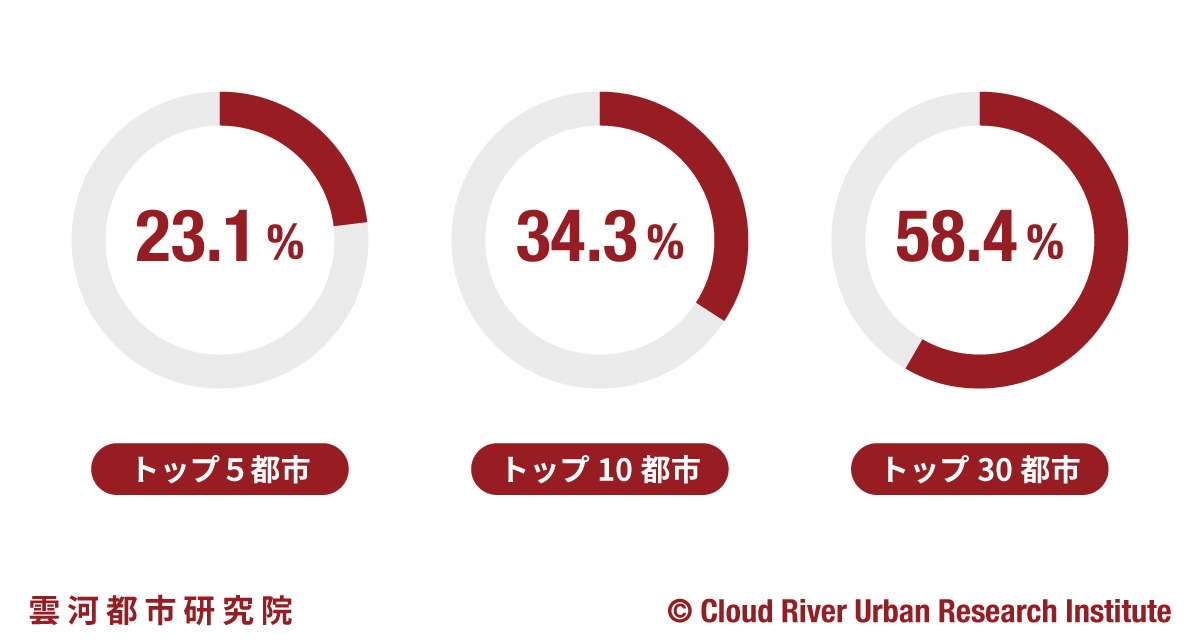

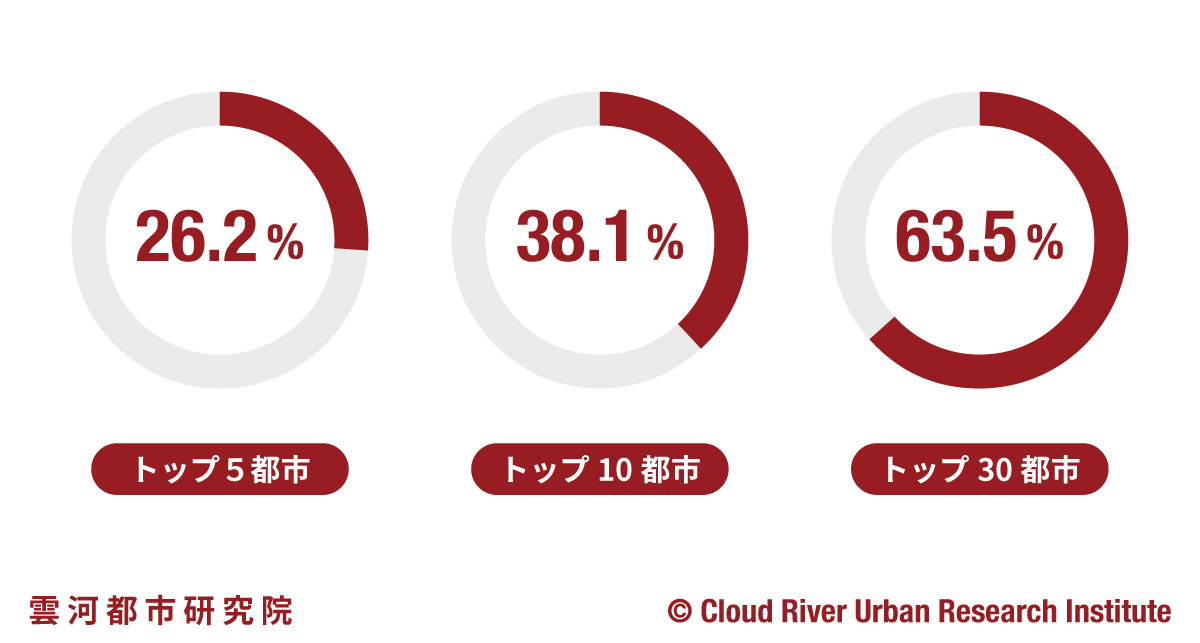

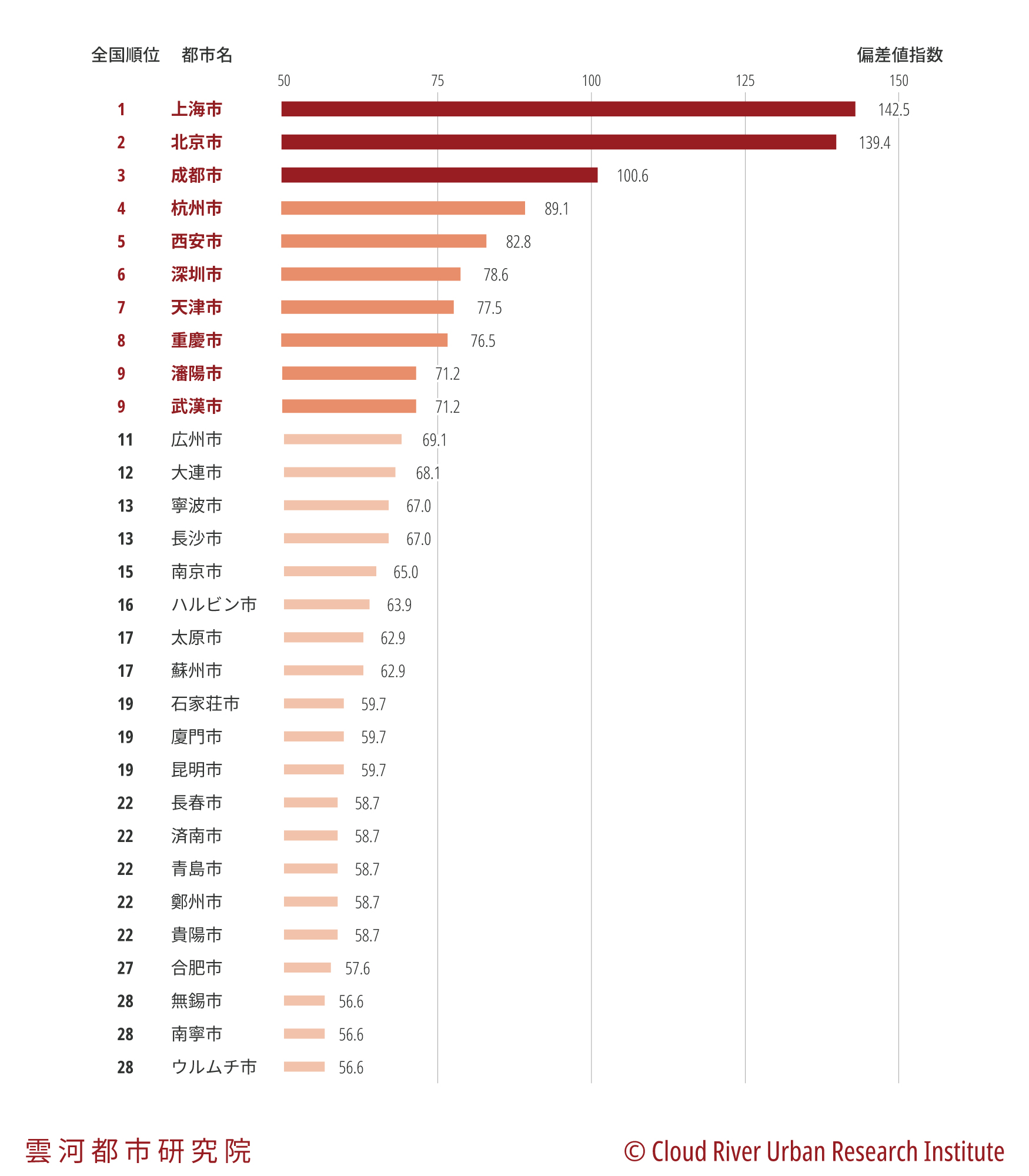

「中国都市ラグジュアリーブランド指数2022」(以下、「指数」)の上位10都市は、上海、北京、成都、杭州、西安、深圳、天津、重慶、瀋陽、武漢で、同10都市の国際的なトップブランド店舗数は全国の53.8%を占め、特に上海と北京の店舗数の多さが目立っている。

第11位から第30位の各都市は、広州、大連、寧波、長沙、南京、ハルビン、太原、蘇州、石家荘、廈門、昆明、長春、済南、青島、鄭州、貴陽、合肥、無錫、南寧、ウルムチだった。

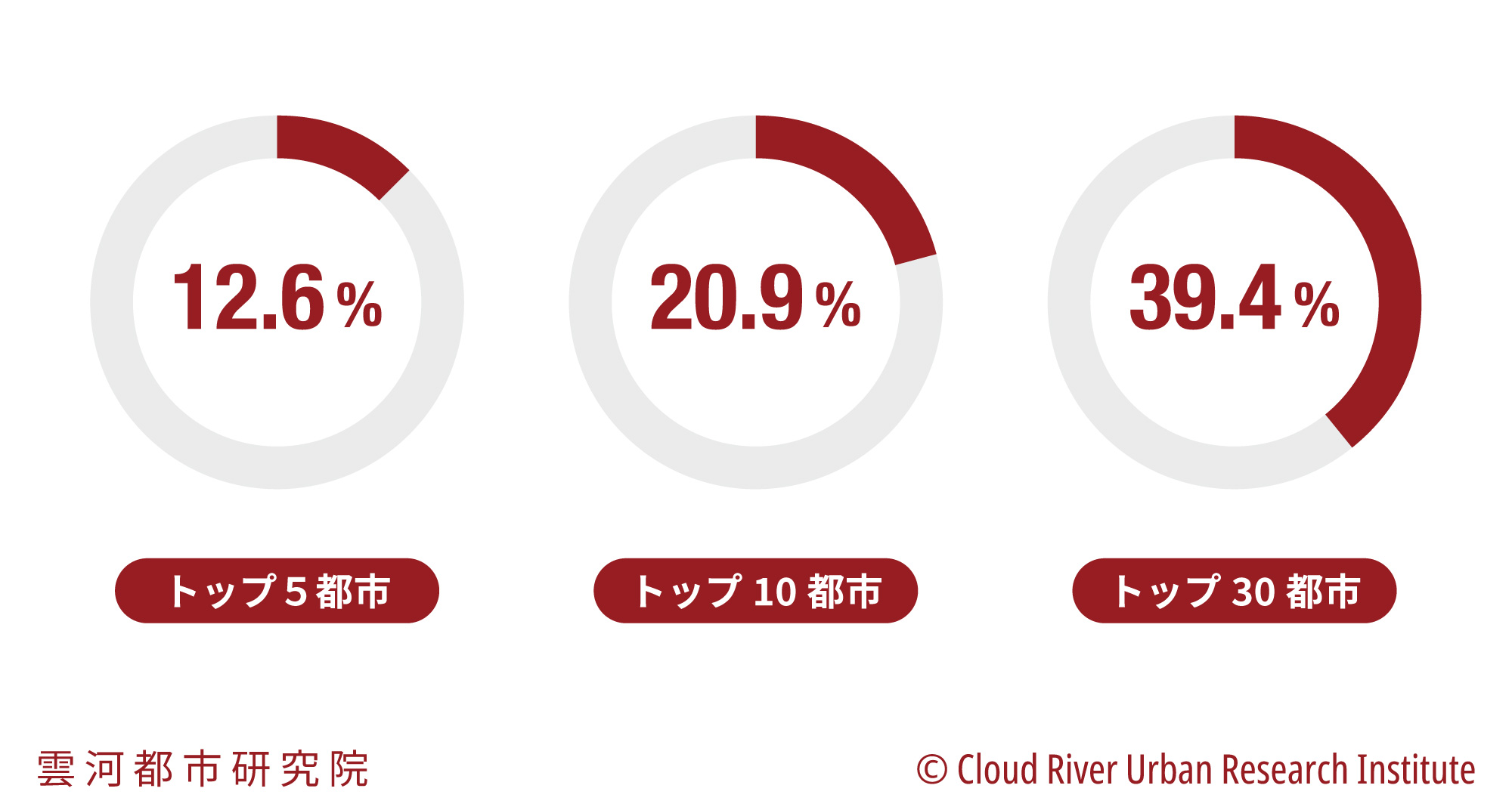

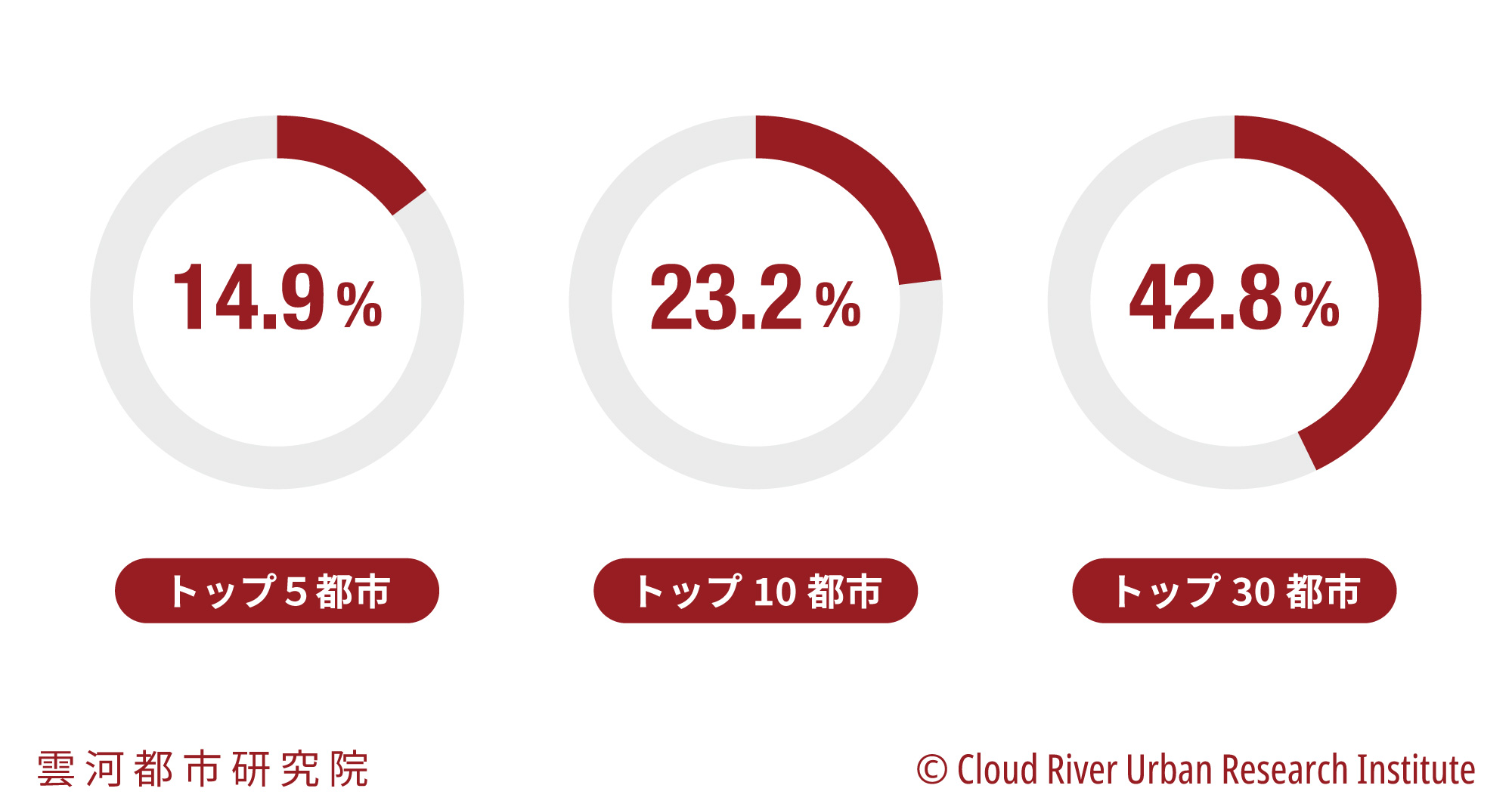

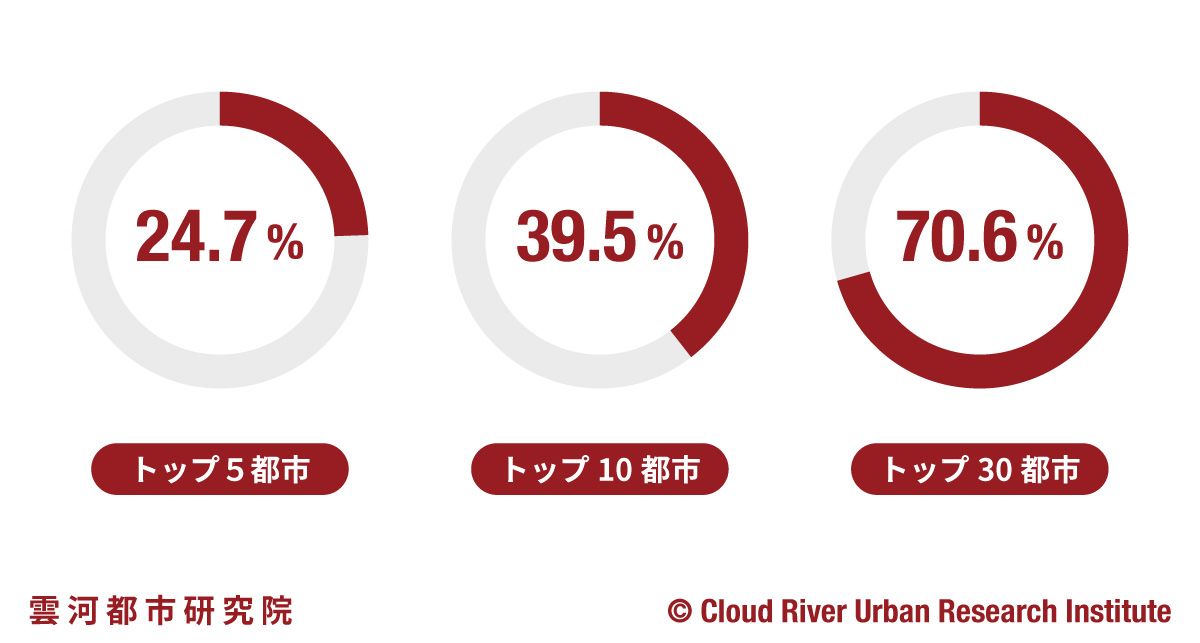

上位30都市での全国シェアが87%に達し、その中でも、蘇州と無錫を除くすべてが中心都市であった。直轄市や省都、自治区首府、計画単列市などの中心都市が、ラグジュアリーブランドの消費を引っ張っていることがわかった。

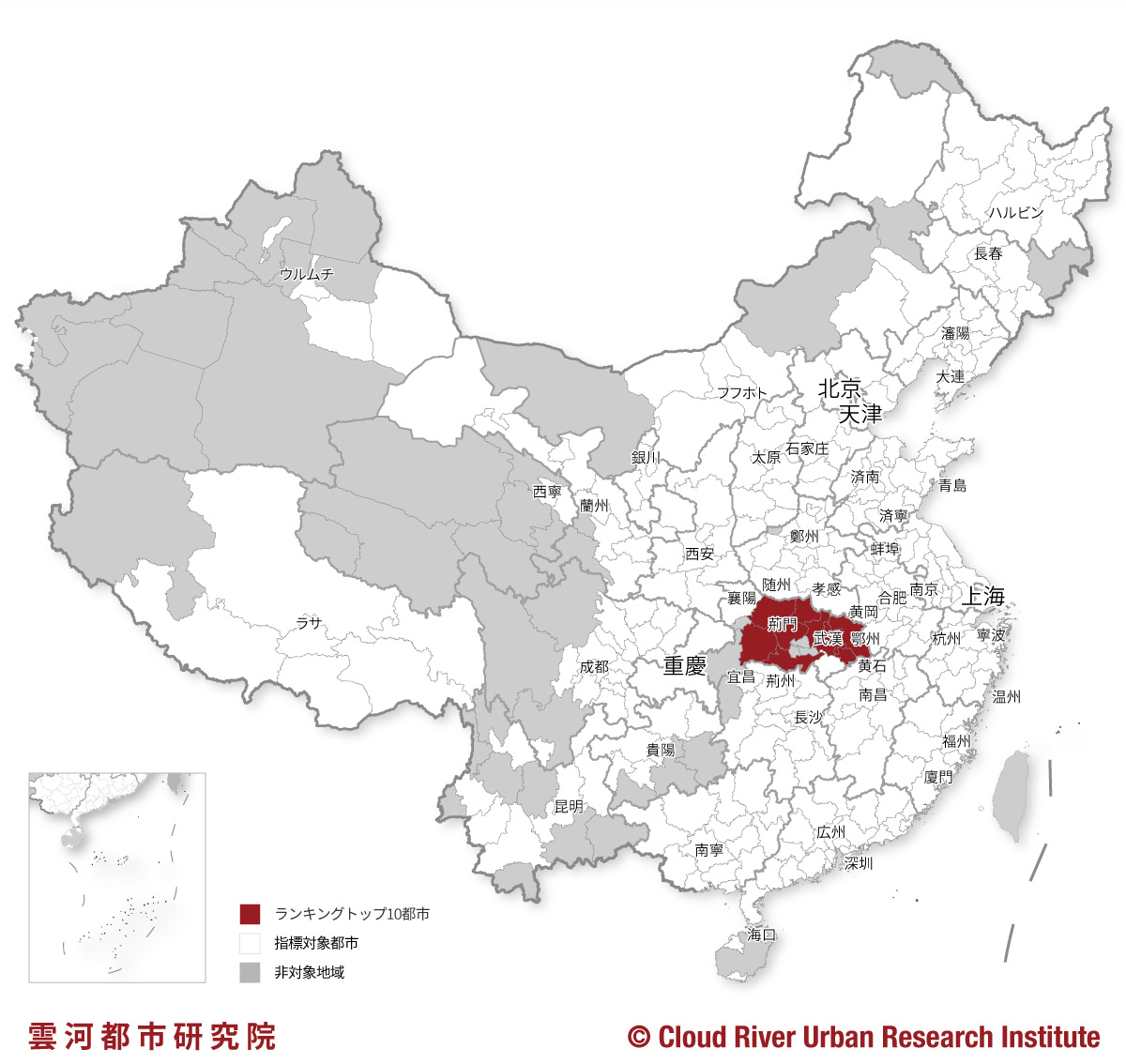

図 中国都市ラグジュアリーブランド指数2022ランキング

周牧之東京経済大学教授は、「中国西部地区の成都、西安、重慶が其々第3位、第5位、第8位となり、昆明、貴陽、南寧、ウルムチなど中心都市もトップ30に入り、西部地区の消費力を示した。一方、東北地区は近年経済成長が振るわなかったにもかかわらず、高級ブランド消費では決して劣っていない。瀋陽が第9位にランクインし、大連、ハルビン、長春などの北東部の中心都市もすべてトップ30入りした。この結果から、経済水準が一定の段階に達すると、高級品消費が都市の文化個性に大きく左右されることがわかる」と説明した。

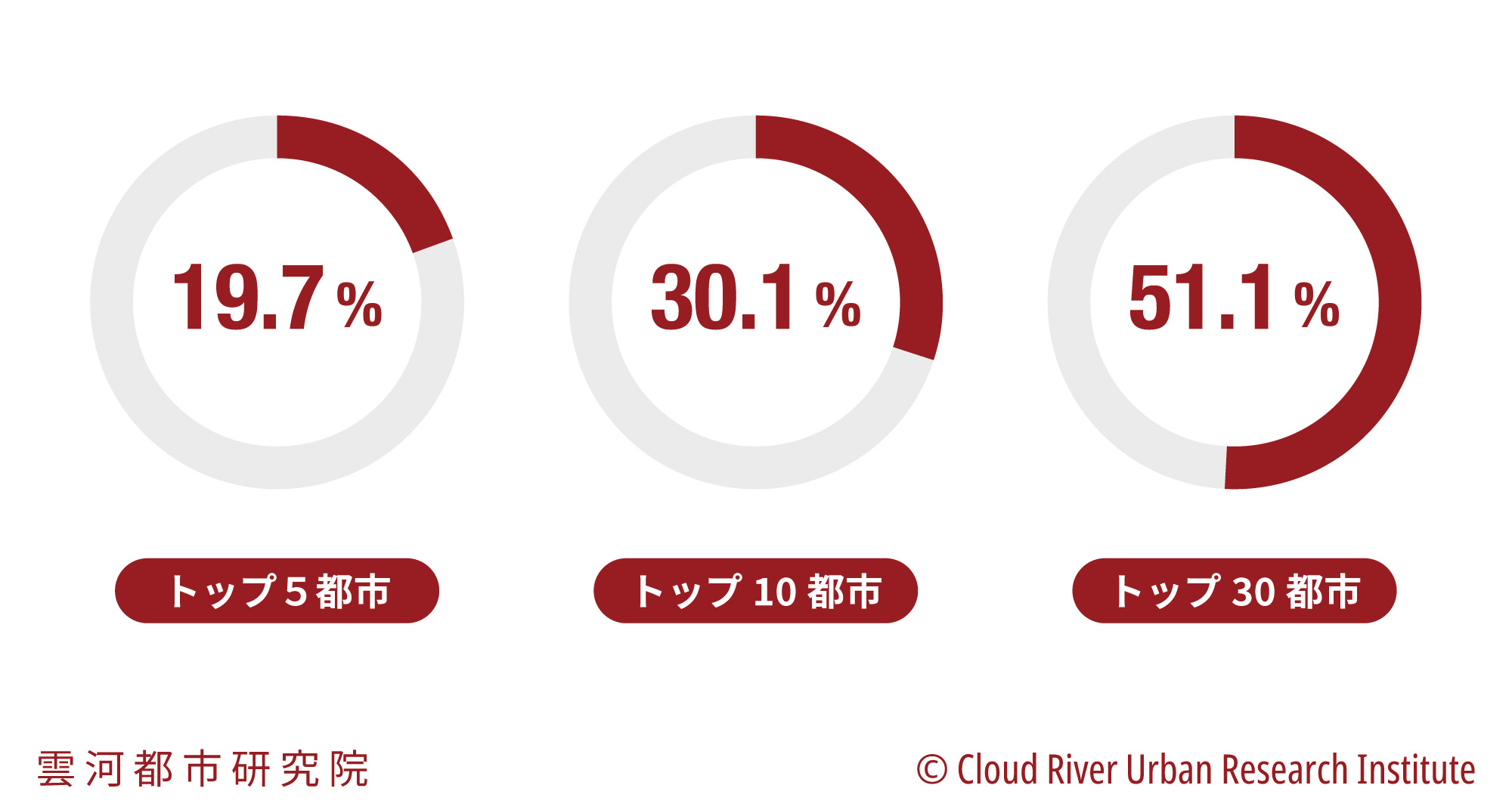

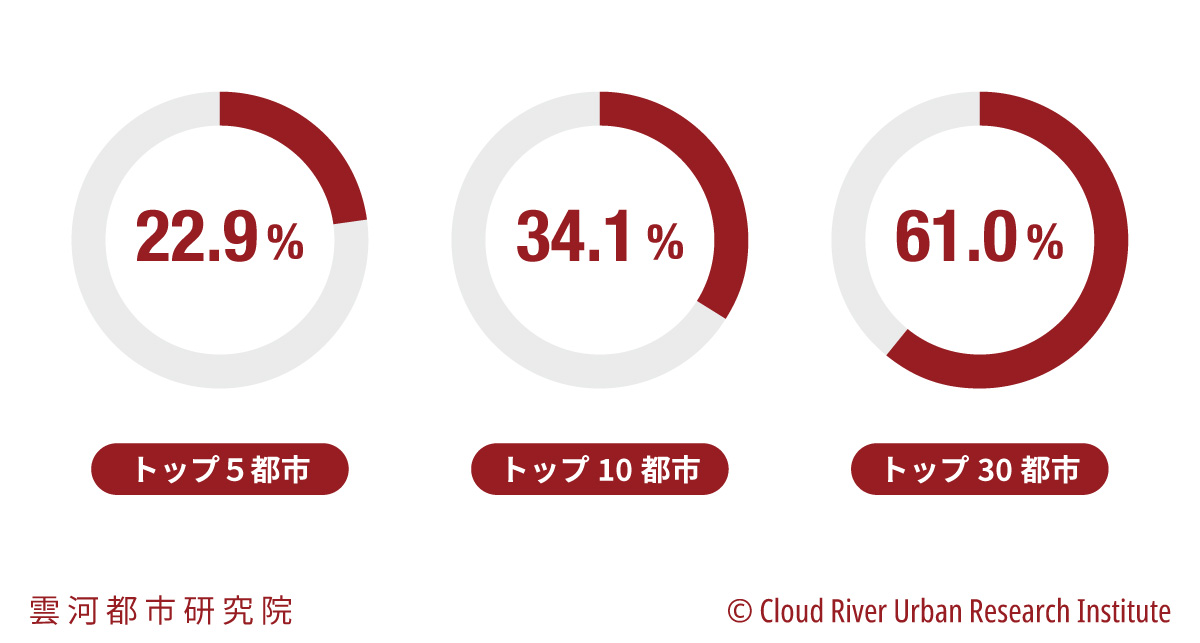

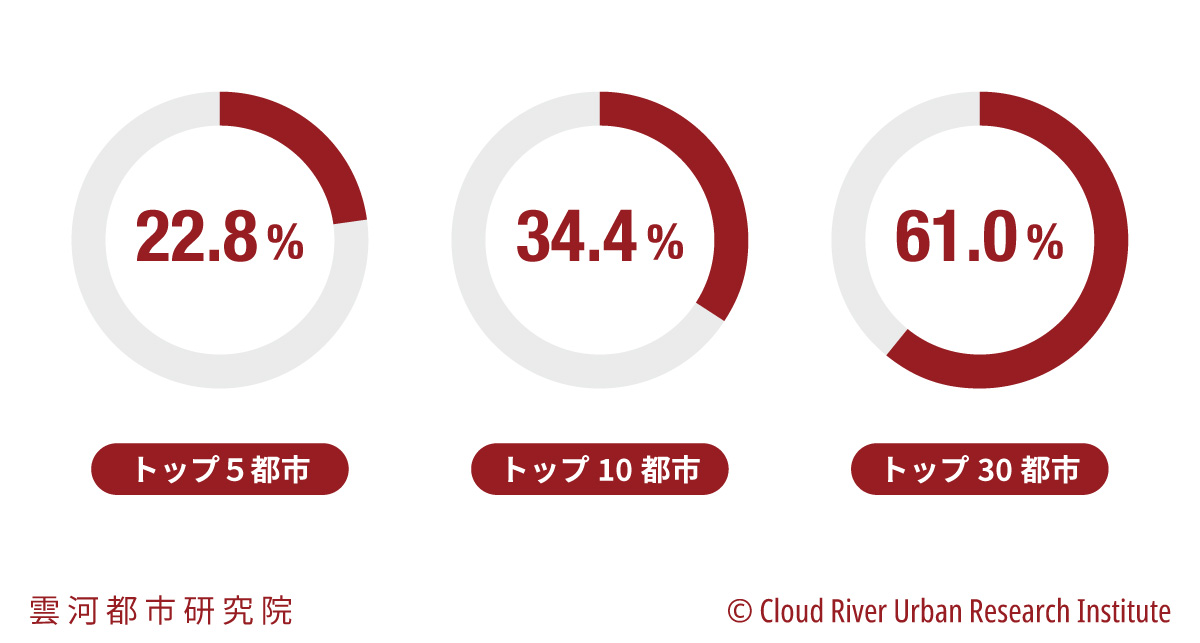

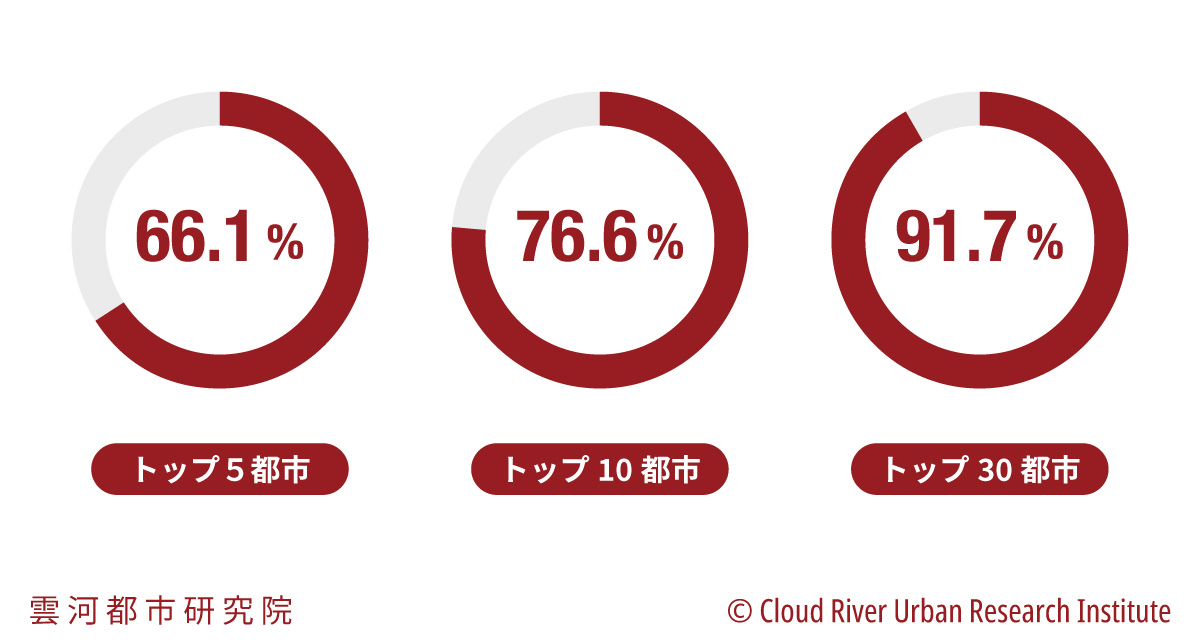

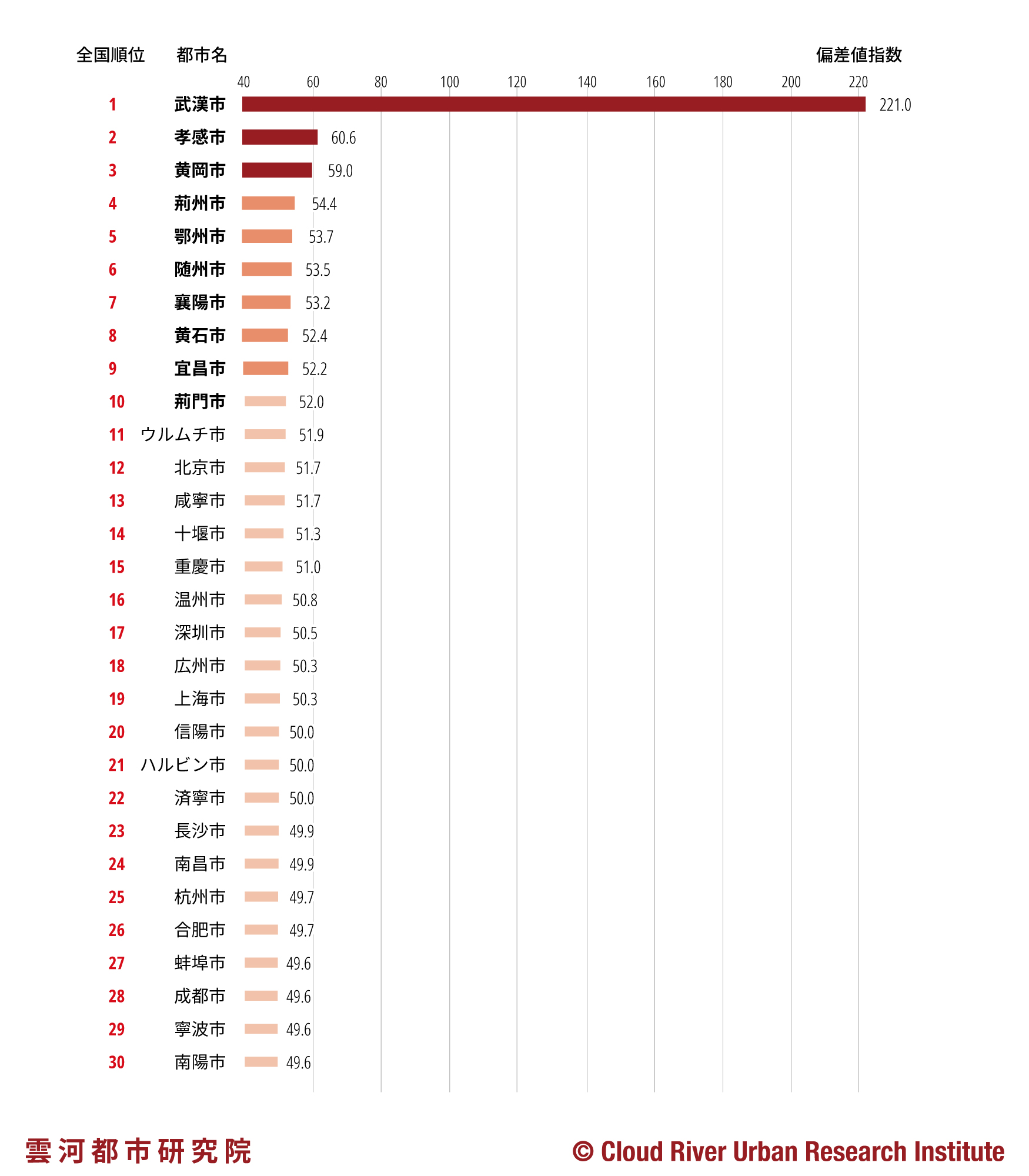

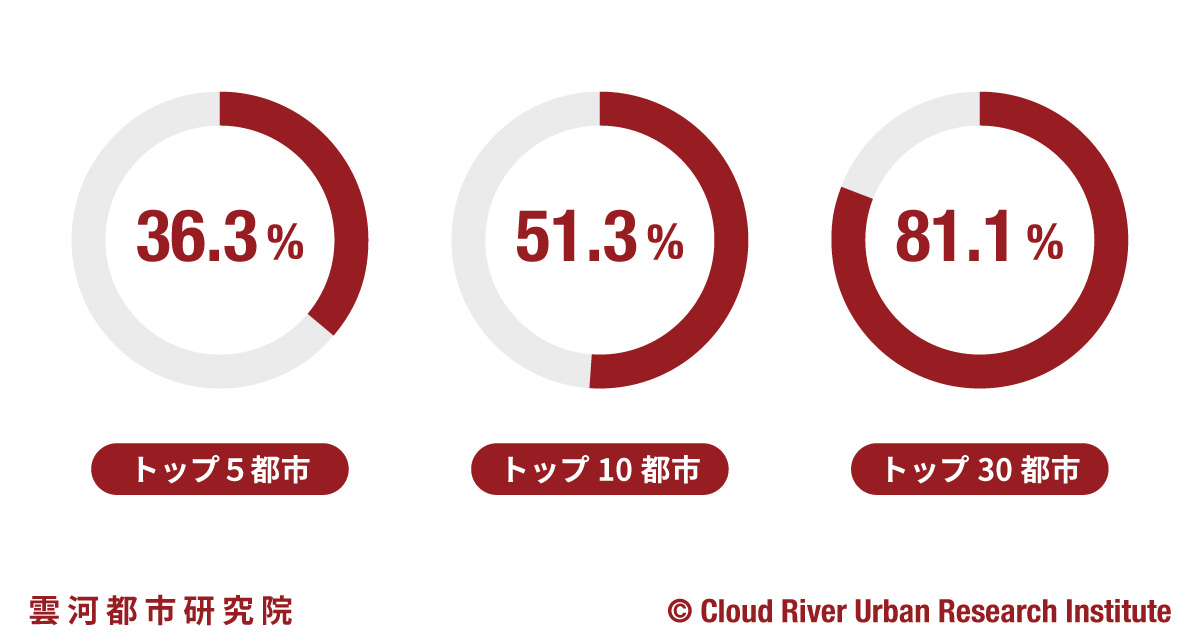

図 中国都市ラグジュアリーブランド指数2022シェア

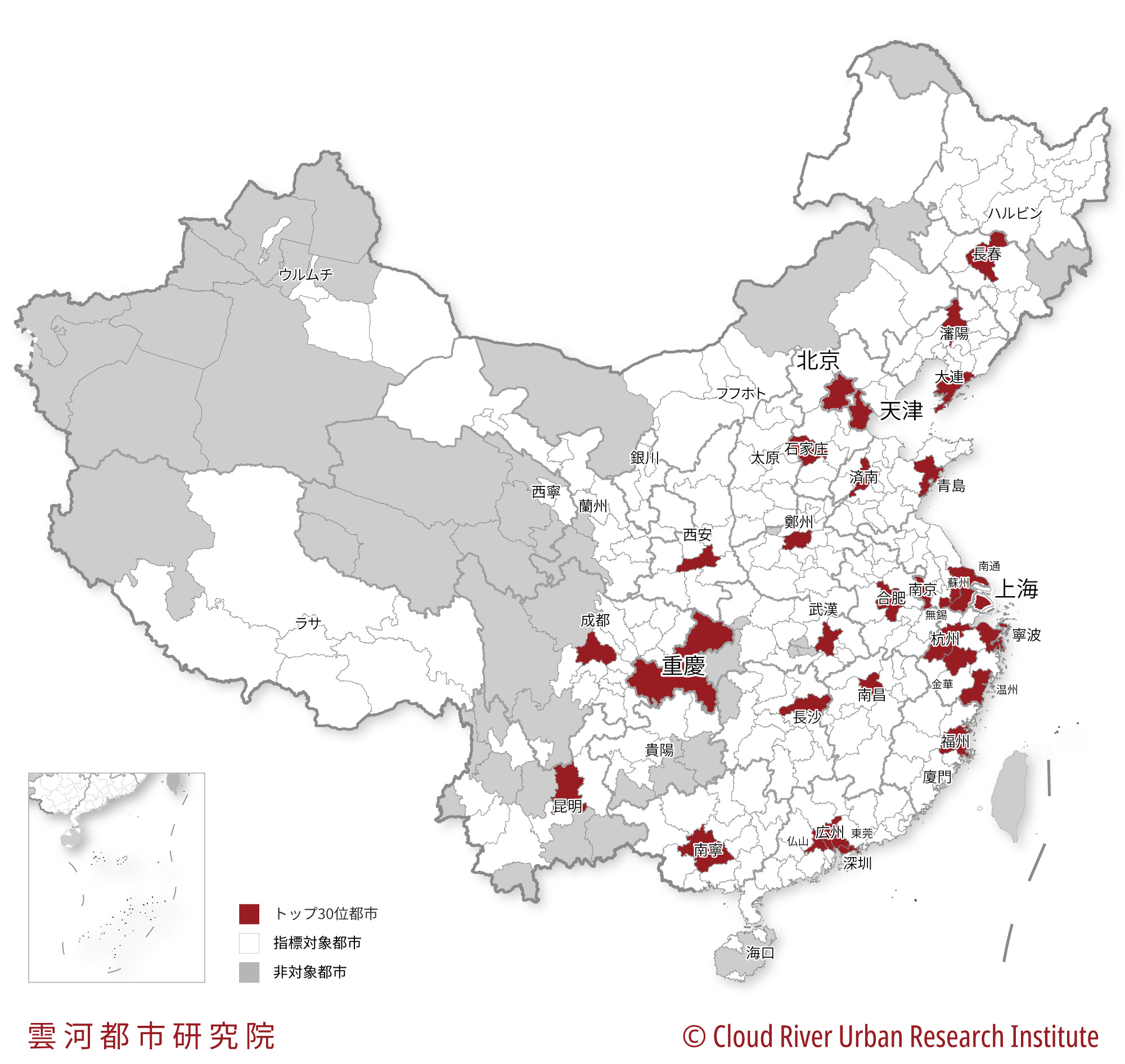

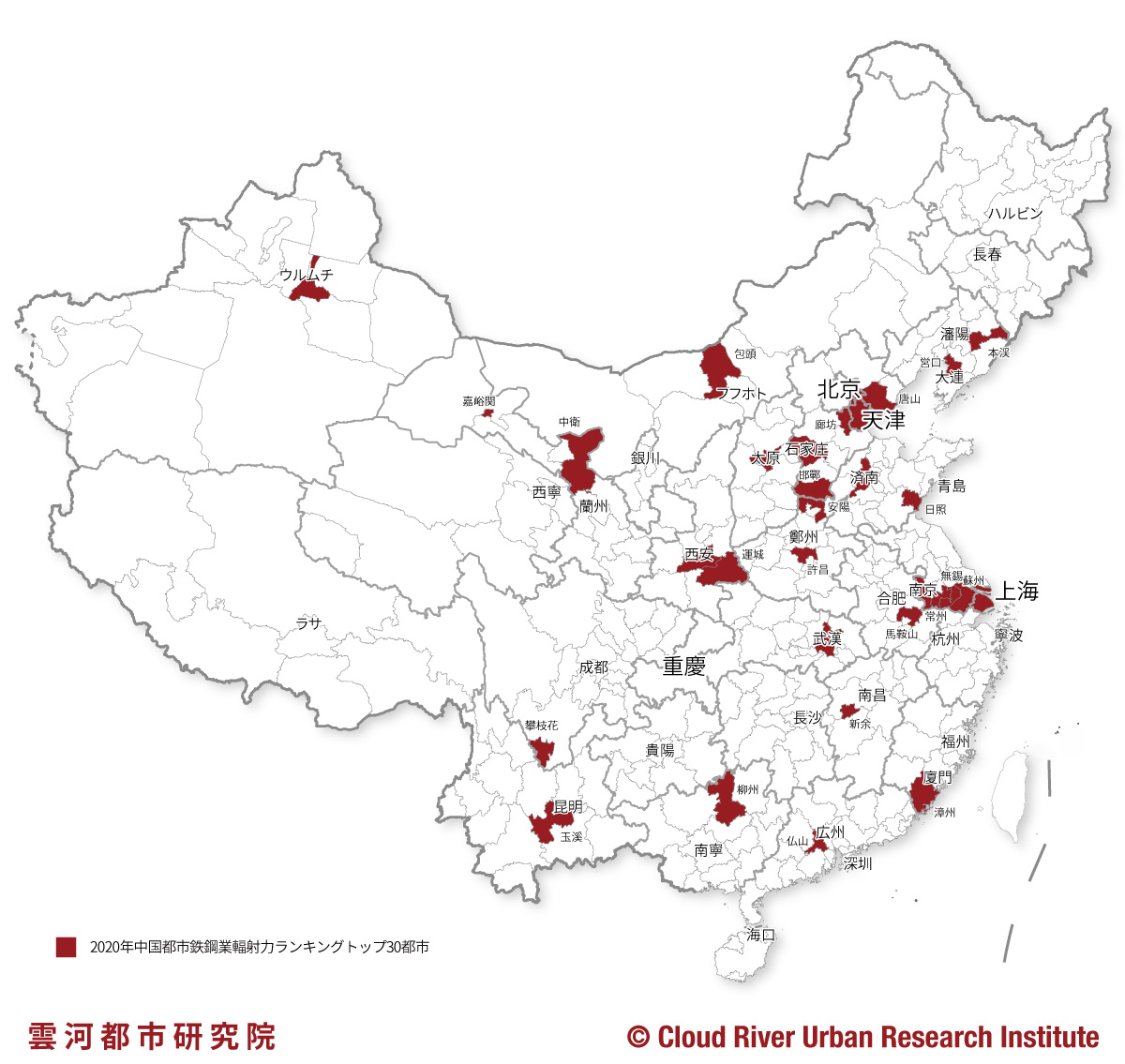

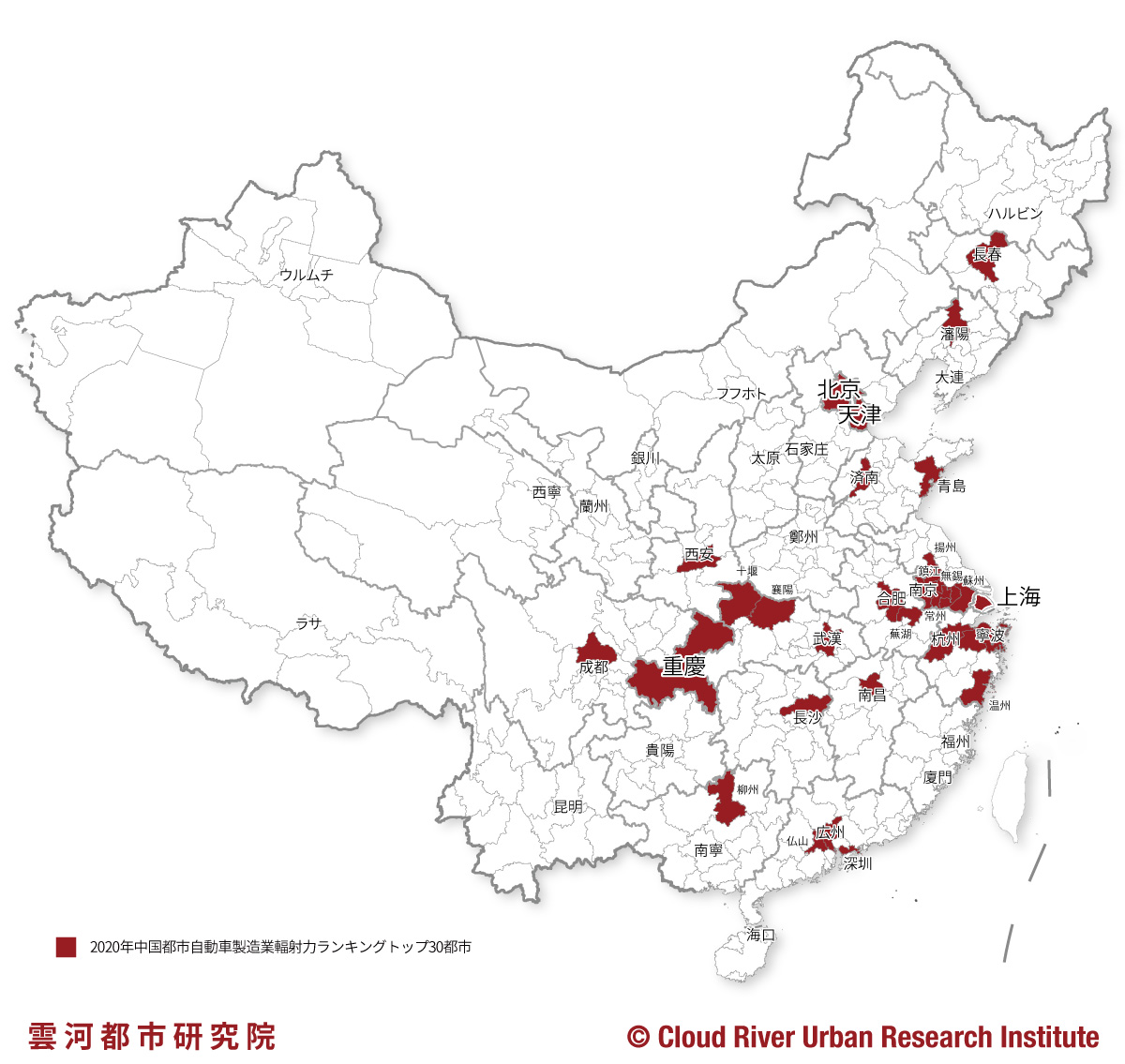

図 中国都市ラグジュアリーブランド指数2022トップ30都市

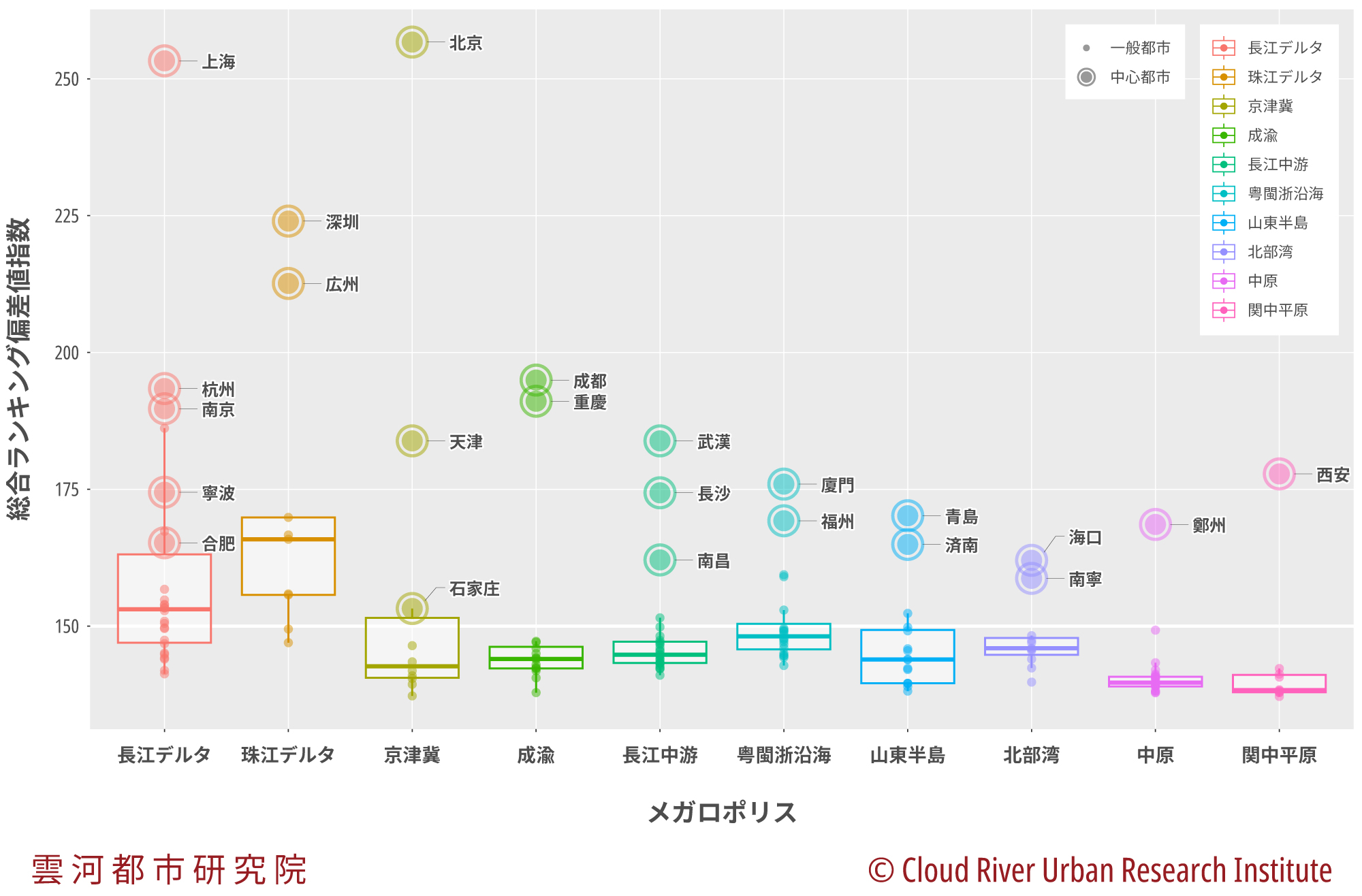

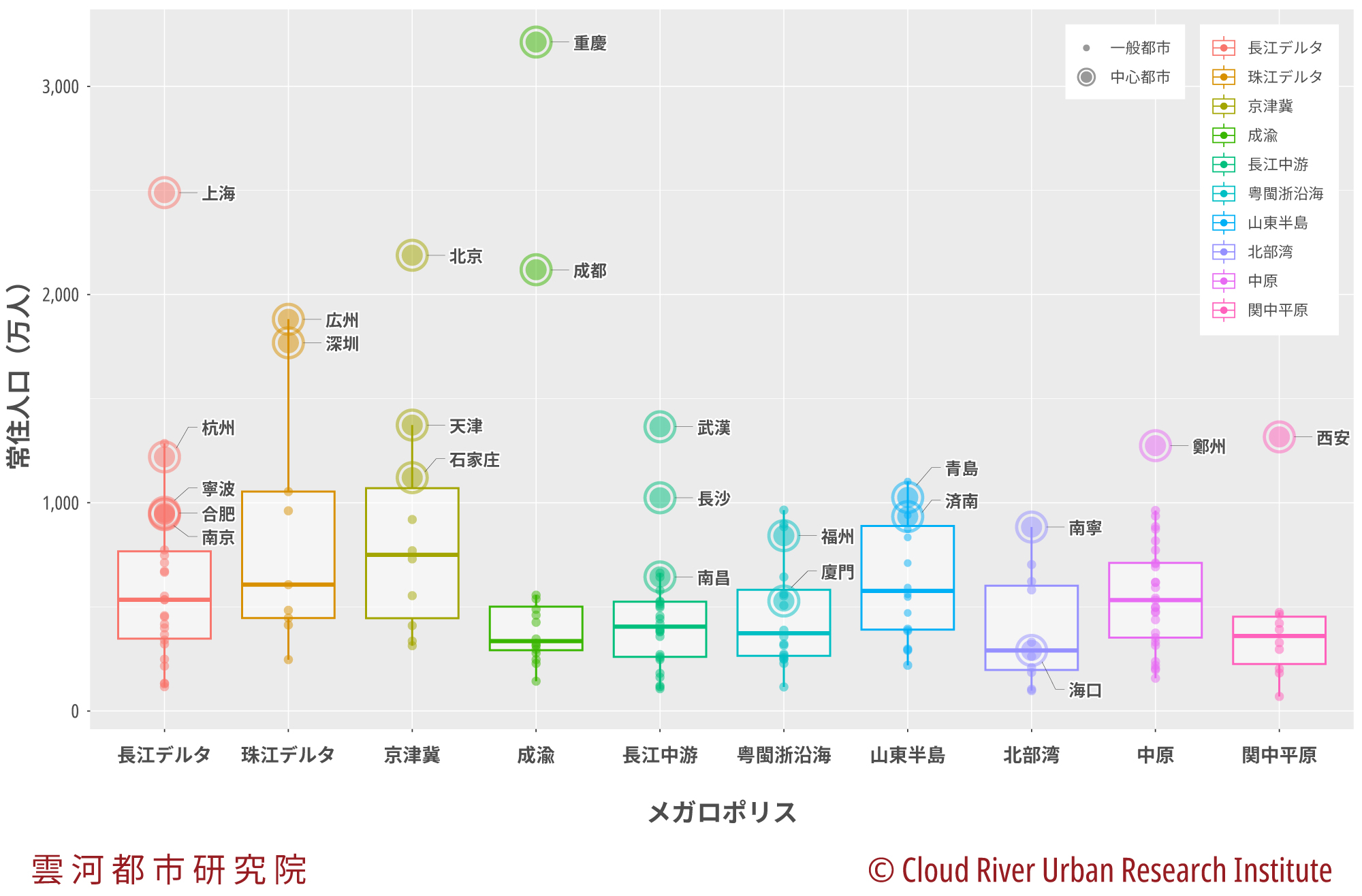

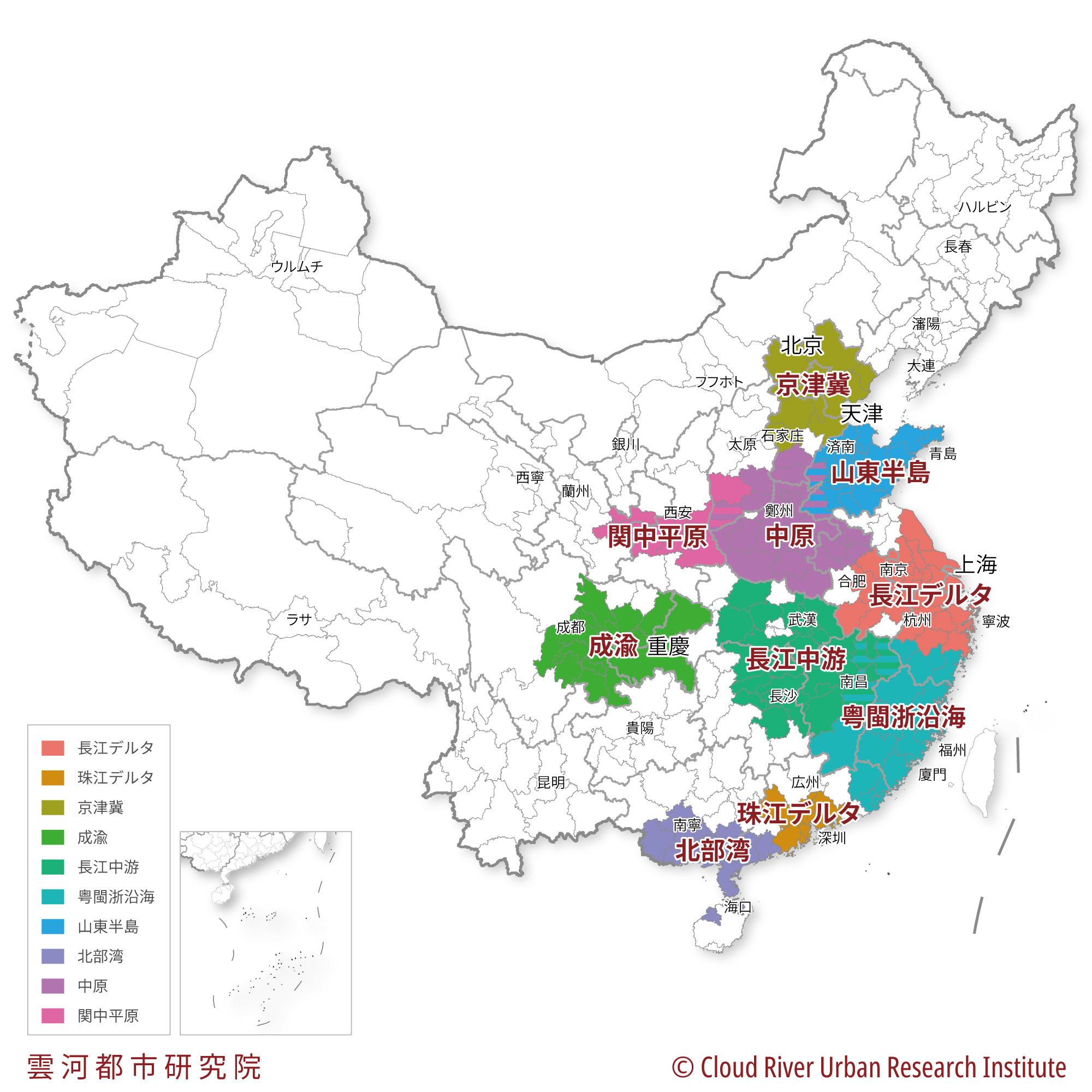

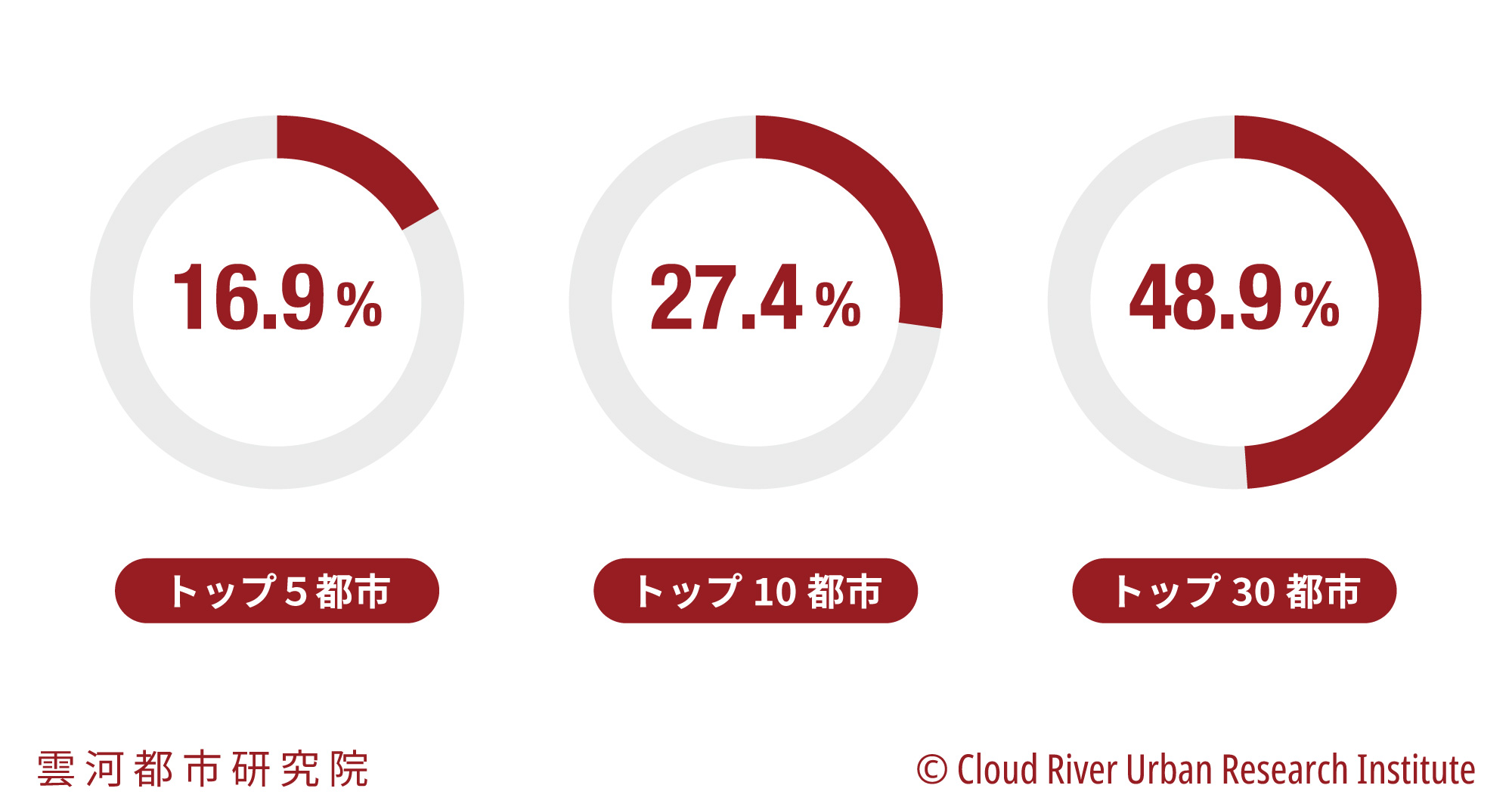

2.メガロポリスにおける国際ブランド消費の傾向

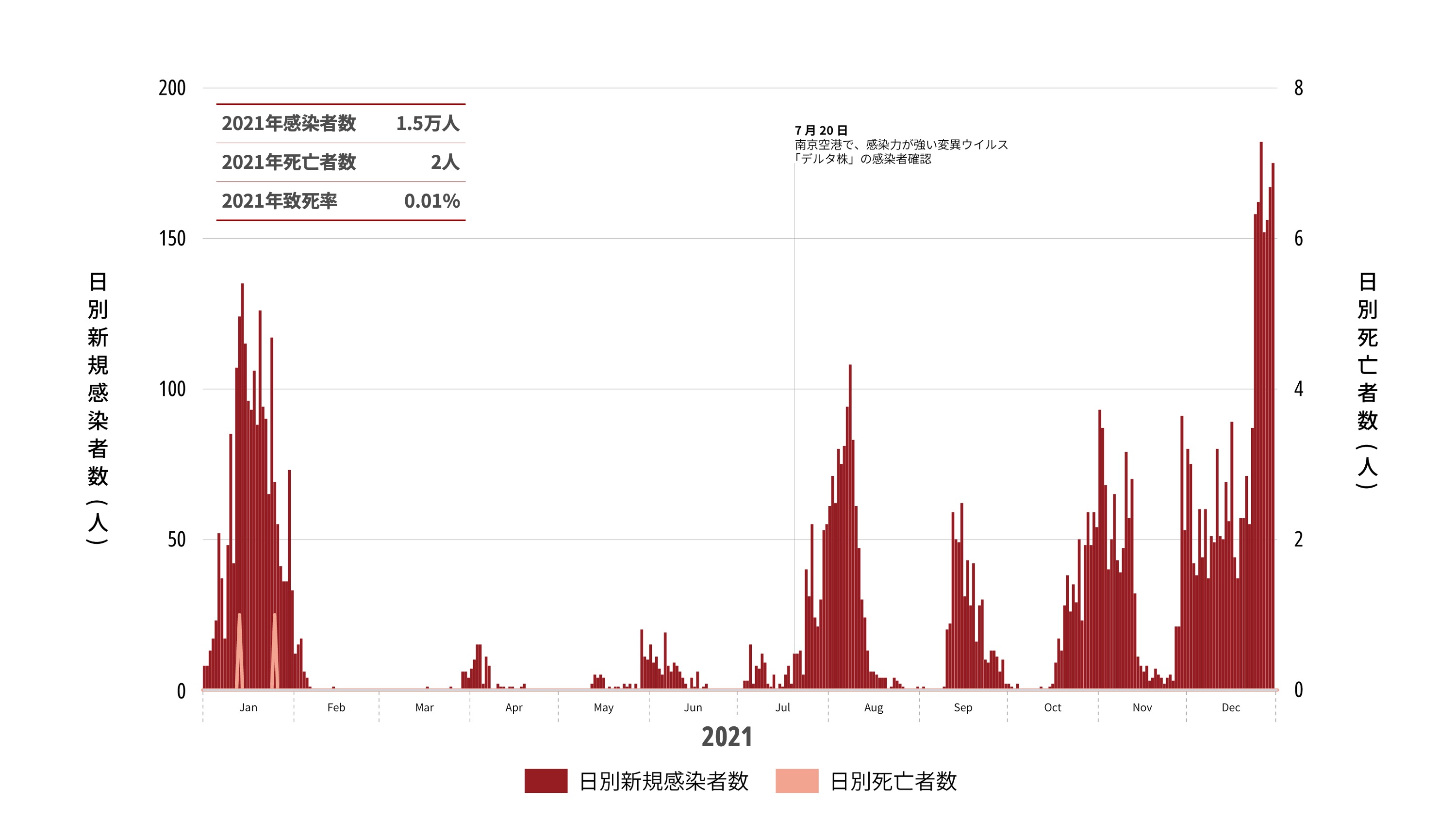

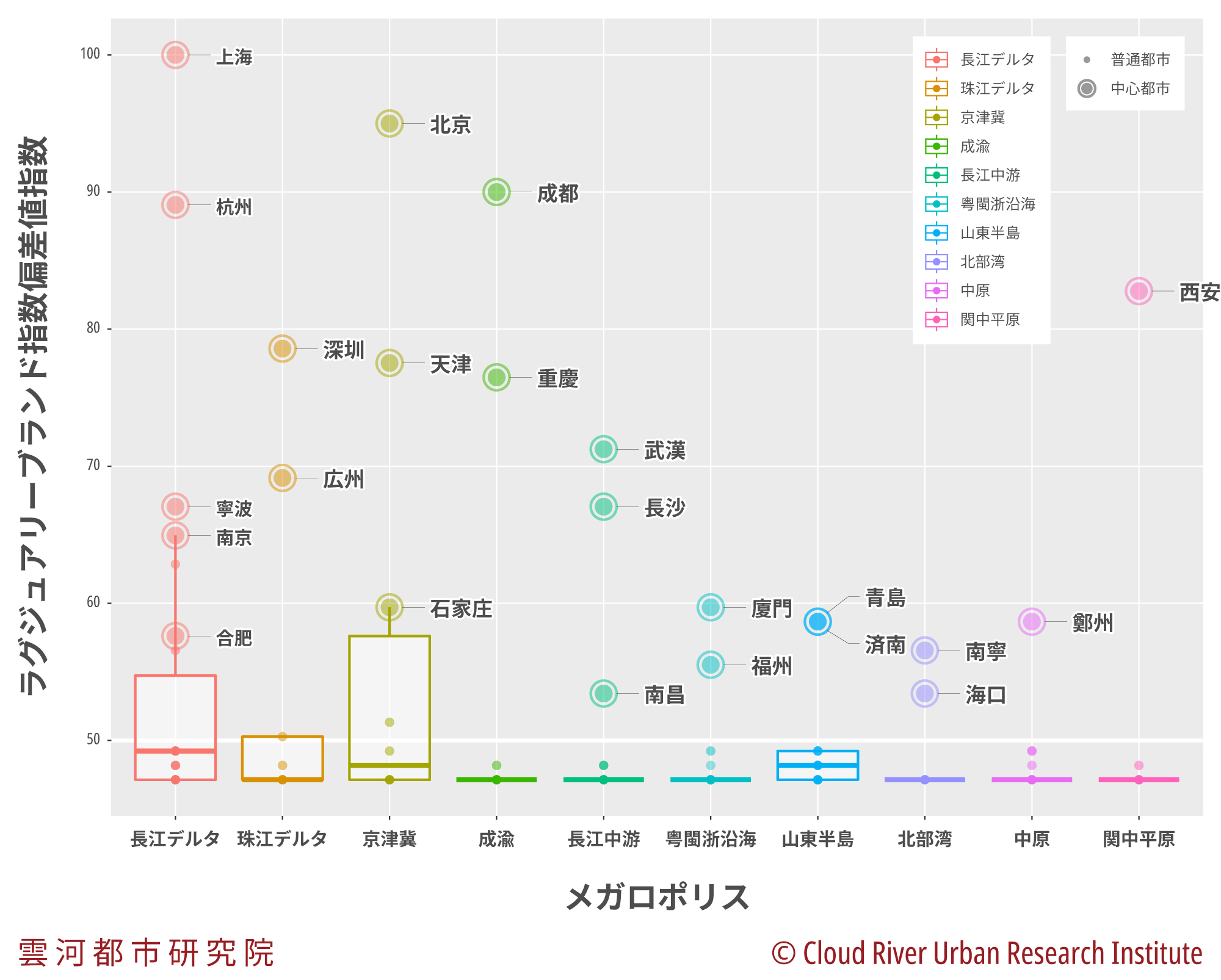

ラグジュアリーブランドの消費は、メガロポリス間でも明らかな違いがある。本稿では、全国で経済規模がトップ10にランクインしているメガロポリスの「指数」偏差値を元に、箱ひげ図と蜂群図の重ね合わせ分析をし、各メガロポリスの偏差値の差異を明らかにした(中国のメガロポリスについて詳しくは「【メインレポート】メガロポリス発展戦略」を参照)。

箱ひげ図の水平線はサンプルの中央値を示し、箱の上部は上四分位数(75%)、箱の下部は下四分位数(25%)を示しており、箱内はサンプルの50%の分布状況を示している。蜂群図は、個々のデータ点の分布状況を描き、箱ひげ図と蜂群図を重ねることで、各サンプルの位置と全体の分布状況を同時に示すことができる。

図が示すように、長江デルタ(上海・江蘇・浙江・安徽)、珠江デルタ(広東)、京津冀(北京・天津・河北)、成渝(四川・重慶)、長江中游(湖北・湖南・江西)、粤閩浙沿海(広東・福建・浙江)、山東半島(山東)、北部湾(海南・広西)、中原(山西・安徽・河南)、関中平原(陝西・甘粛)の10メガロポリスを見ると、長江デルタメガロポリスはラグジュアリーブランドの店舗数が最も多く立地し、全国シェアは26.8%に達している。上海が群を抜く首位に立ち、杭州が続き、寧波、南京、蘇州、合肥、無錫も「指数」の上位30位に入っている。長江デルタは、上位30都市が最も密集しているメガロポリスである。

京津冀メガロポリスのラグジュアリーブランドの店舗数は、全国シェアの16.6%を占める。上記の全国ランキングにおいて北京は第2位、天津は同7位で、石家庄もトップ20入りしている。

成渝メガロポリスでは、ラグジュアリーブランドの店舗は成都と重慶の二つの中心都市に集中している。両都市の全国シェアは9.8%に達し、西南地区の消費熱を表している。

しかし、珠江デルタメガロポリスでは、ラグジュアリーブランドの消費で異なる風景を見せる。深圳は「指数」のランキングで成都、杭州、西安に遅れをとって第6位に留まった。広州はトップ10から脱落した。珠江デルタのラグジュアリーブランドの店舗は、全国の僅か6.8%を占めるに過ぎず、成渝メガロポリスより3%ポイント低い。

関中平原メガロポリスでは、西安が一人勝ちしている。西安が全国第5位に堂々ランクインしたことで、関中平原のラグジュアリーブランド店舗数は全国の4.3%を占め、山東半島メガロポリスの4.1%をわずかに上回る結果となった。

粤閩浙沿海、中原、北部湾メガロポリスのラグジュアリーブランドの店舗数は、全国に占める割合がそれぞれ2.8%、2.0%、1.8%で、主に各メガロポリスの中心都市に集中している。

周牧之教授は「東北地区とは逆に、経済的に裕福な珠江デルタが国際的に名の知れたブランド商品への消費にやや積極性を欠いている」と指摘する。

図 10メガロポリスにおける

“中国都市ラグジュアリーブランド指数”パフォーマンス分析

3.ラグジュアリーブランドを消費しているのは誰か

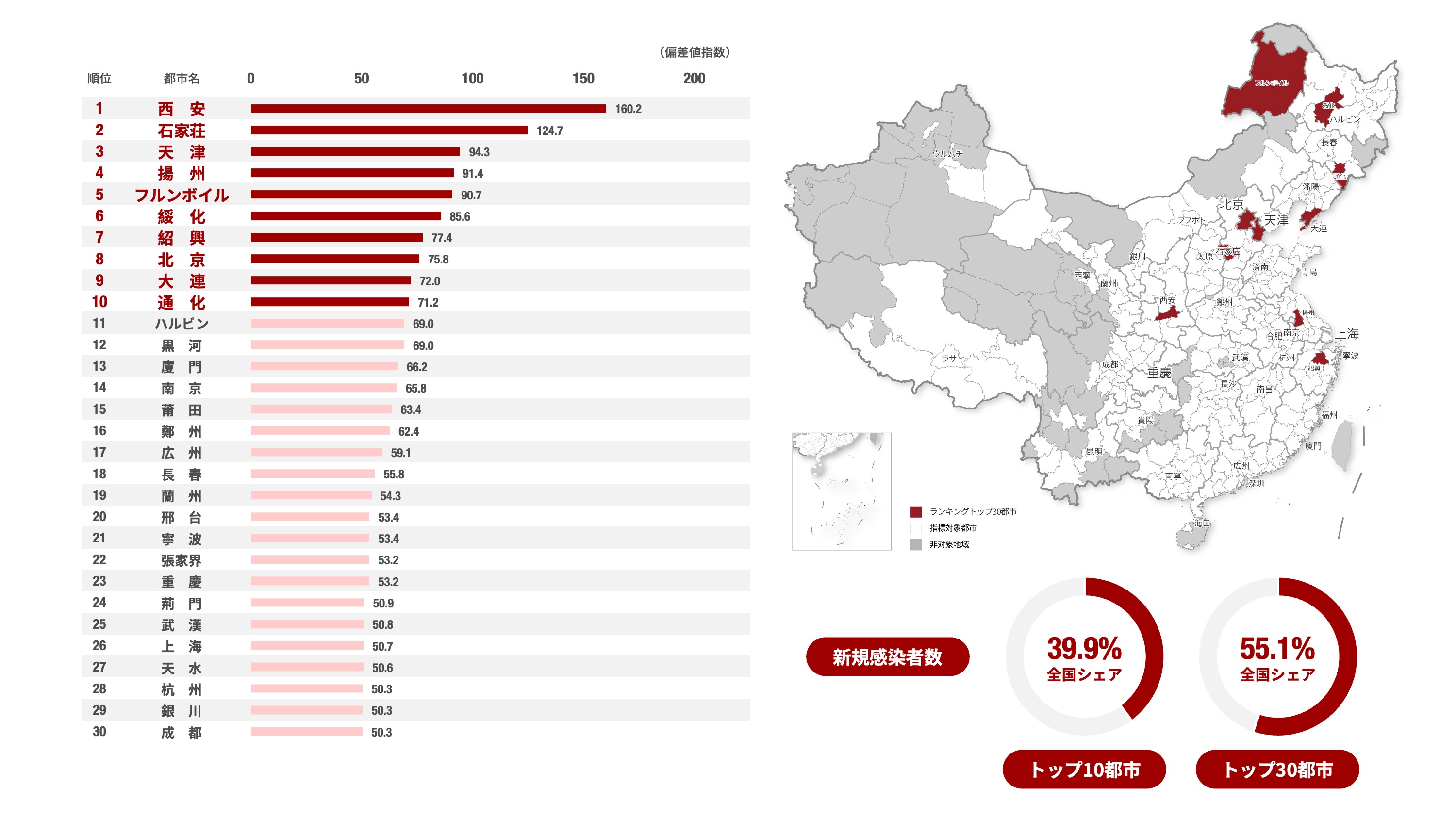

ラグジュアリーブランドの消費における地域間の差異の原因を探るため、本稿では〈中国都市総合発展指標〉を利用し、中国297地級市以上の都市の「指数」と、主要指標との相関分析を行い、いくつかの興味深い相関関係を抽出した。

相関係数は、二つの変数間の関係の強さと方向を示す統計的な尺度である。相関係数は-1から1までの値をとり、相関係数の絶対値が1に近いほど、二つの変数間の関係性が強いことを意味する。一方、相関係数が0に近い場合、二つの変数間にはほとんどまたは全く関係性がないことを示す。一般的に、相関係数は、0.9~1は「完全相関」、0.8~0.9は「極度に強い相関」、0.7~0.8は「強い相関」、0.5~0.7は「相関がある」、0.2~0.5は「弱い相関」、0.0~0.2は「無相関」であると考えられる。

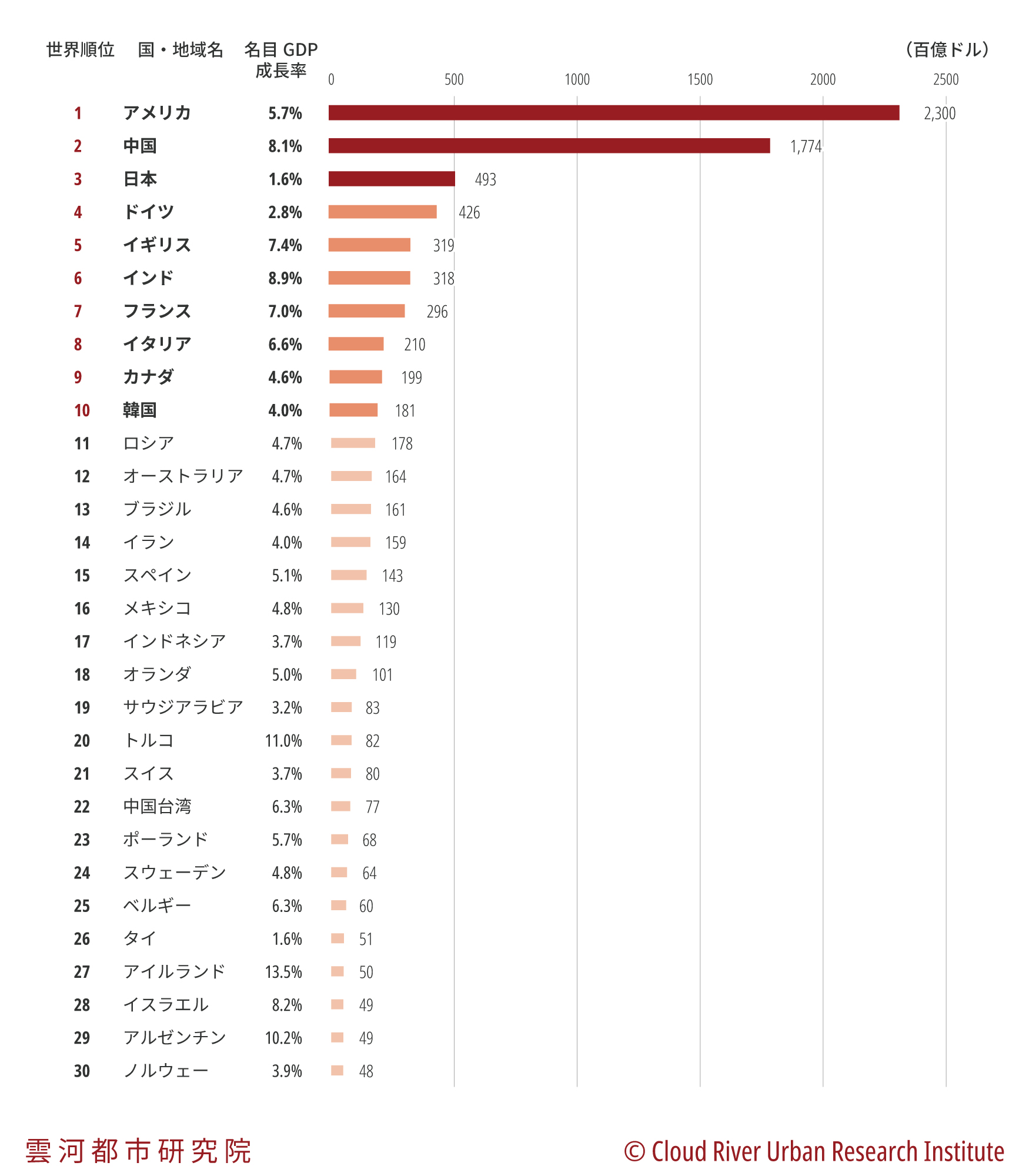

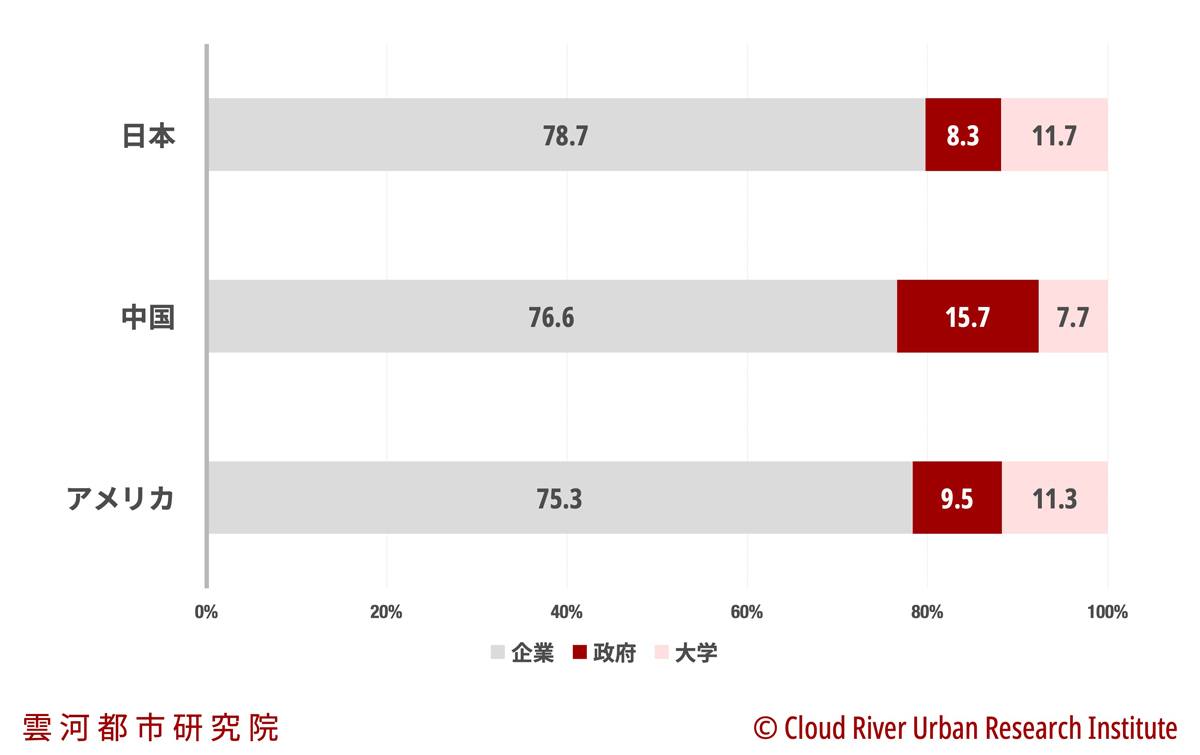

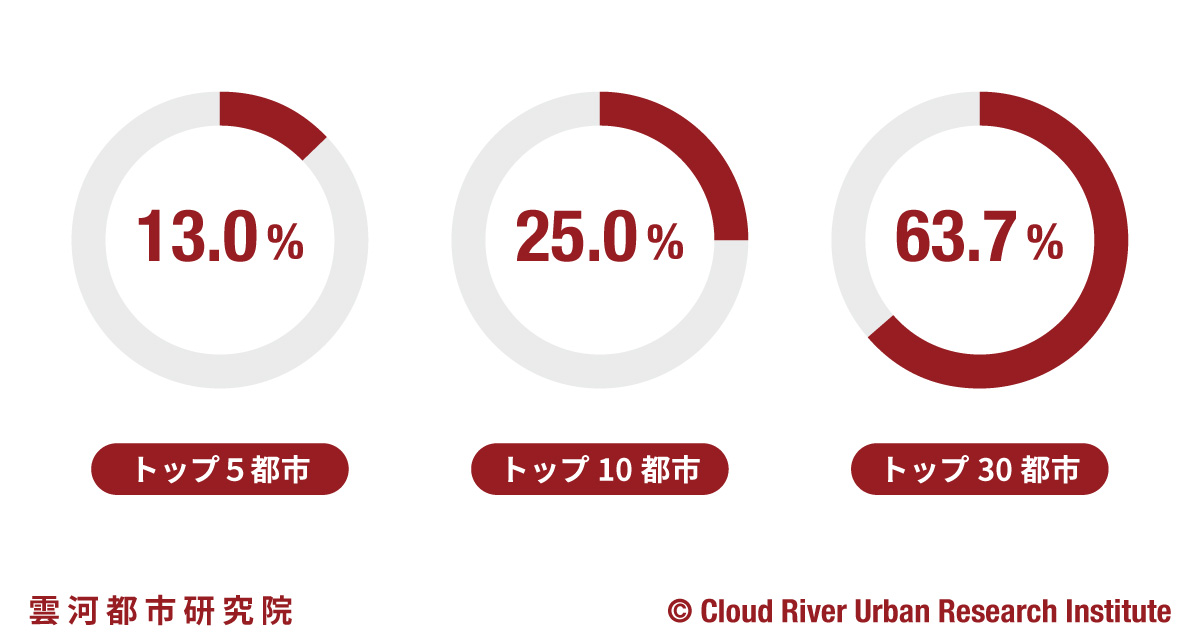

まず、「指数」と製造業の波及効果を示す「製造業輻射力」の相関係数は0.51となった。これは「弱い相関」である。一方、同指数と「金融輻射力」、「IT産業輻射力」の相関係数はそれぞれ0.95、0.87となり、「完全相関」と「極度に強い相関」である。

周牧之教授は「大部分の製造業労働者の収入が相対的に低い一方で、金融業やIT産業は高度人材を引きつける力が強い。このことが高級ブランド消費に忠実に反映されている」と解説する。

次に、「指数」と国内外の観光客数の相関はそれぞれ0.52と0.54であった。逆に、「指数」と「映画館・劇場消費指数」の相関係数は0.88と非常に高い。周教授はこの点について「パリや東京のように、街中に高級ブランドを買い漁る観光客が溢れているのとは異なり、中国都市の国際ブランド消費は、外部の購買力に頼っていない。そのため、「指数」はむしろ内生的な消費を反映する「映画館・劇場消費指数」との相関関係が高い。同時にこれは、観光客が中国国内でのラグジュアリーブランド消費の主力になっていないことも示している」と説明する。

6月27日に、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー(LVMH)グループのCEO、ベルナール・アルノーが中国を訪れ、炎天下にもかかわらず同グループの店舗を巡回した。彼は、イーロン・マスクと世界一の富豪の座を争っており、双方とも、中国市場に大いに依存している。「指数」の11ブランドのうち、4ブランドが同グループに由来する。

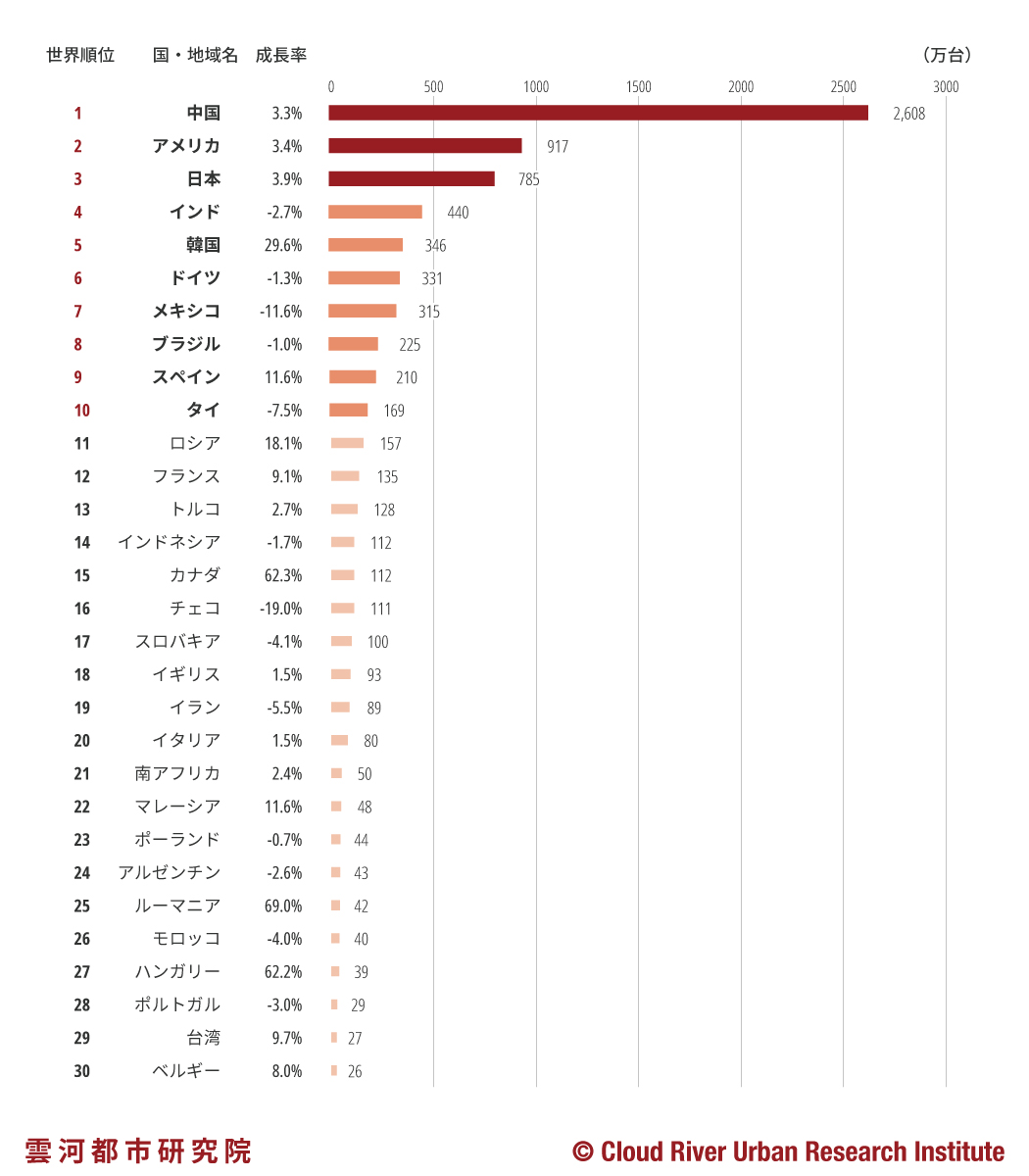

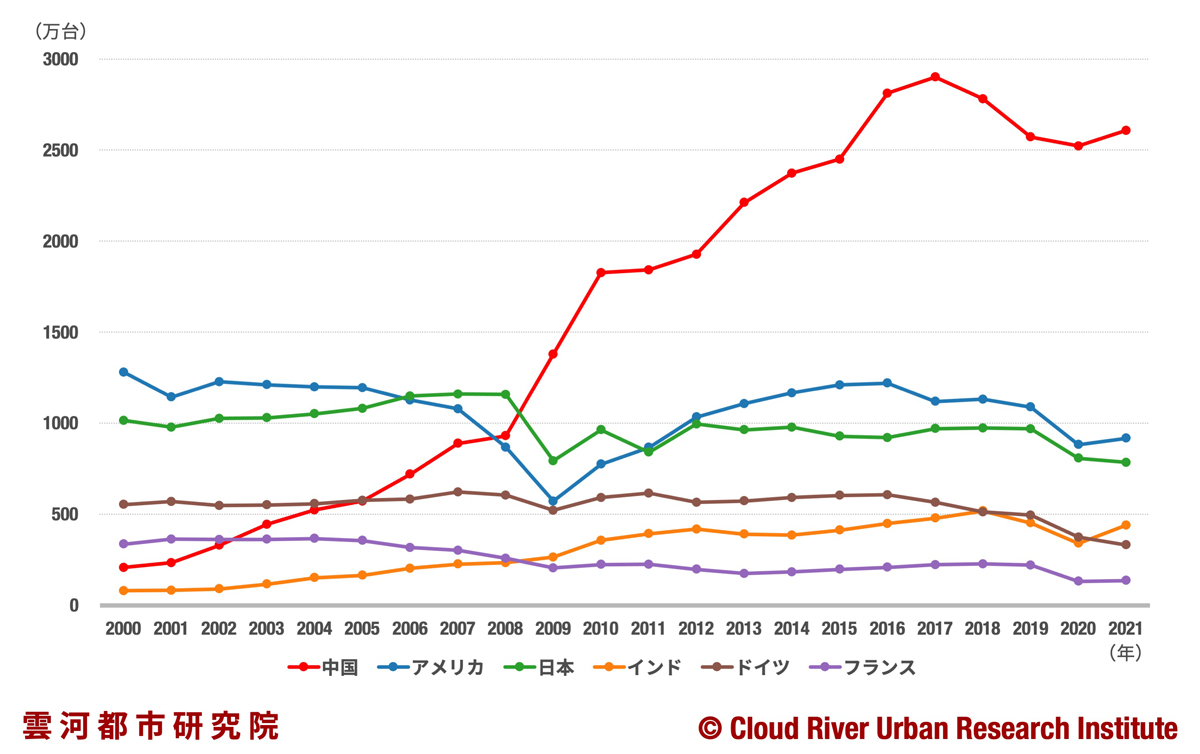

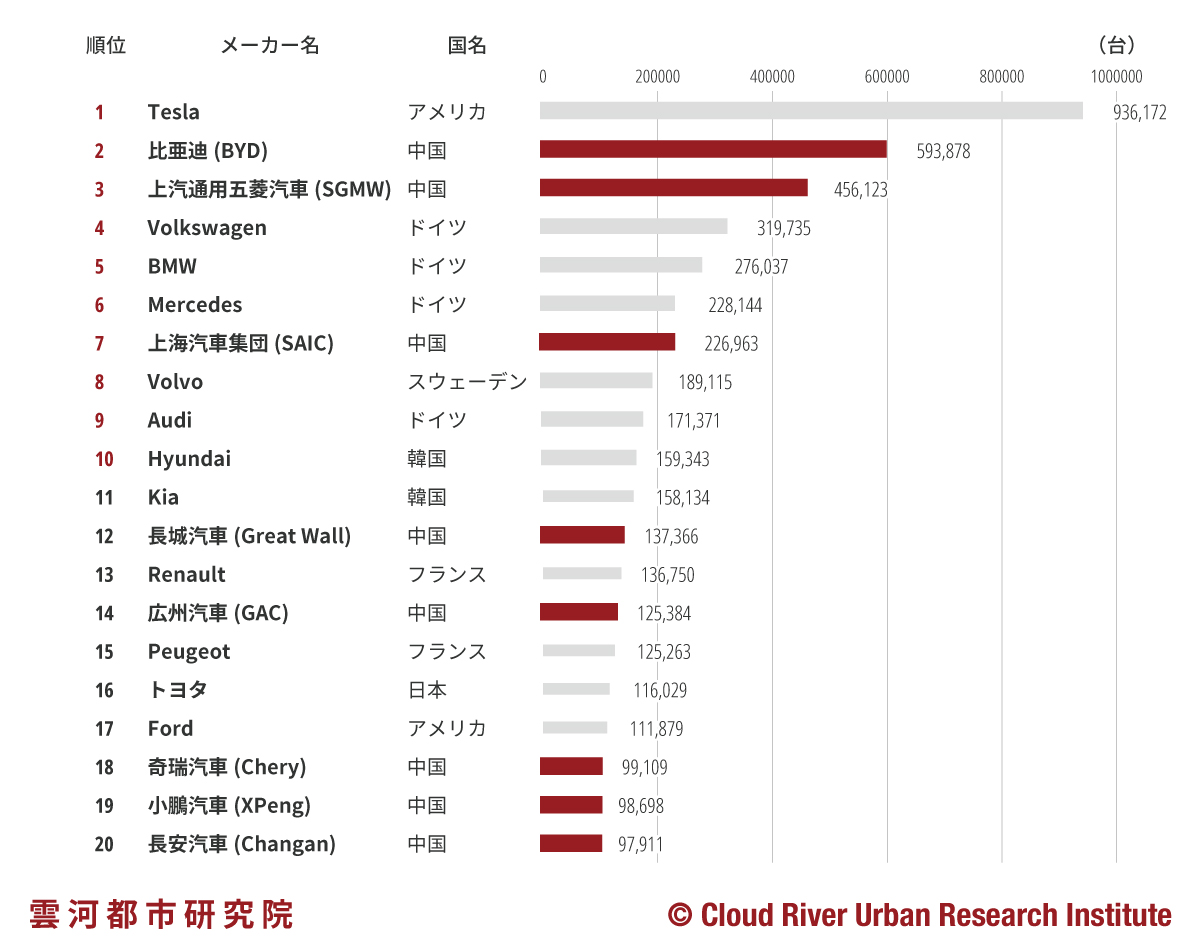

周教授は「中国は、”メイドインチャイナ”という単一のエンジンで推進する経済体から、”世界の工場”と”世界の市場”という二つのエンジンを持つ経済体へと変貌を遂げた。ビジネス分野が全く異なるとはいえ、マスクも、アルノーも、中国市場で世界のトップに上りつめた。今日、世界最大の自動車市場である中国では、既にBYDを筆頭に、イーロン・マスクのテスラと肩を並べるEV製造業者が多数台頭してきている。これから中国がどれほどの時間を要して自身のラグジュアリーブランドを生み出すかが楽しみである」と言う。

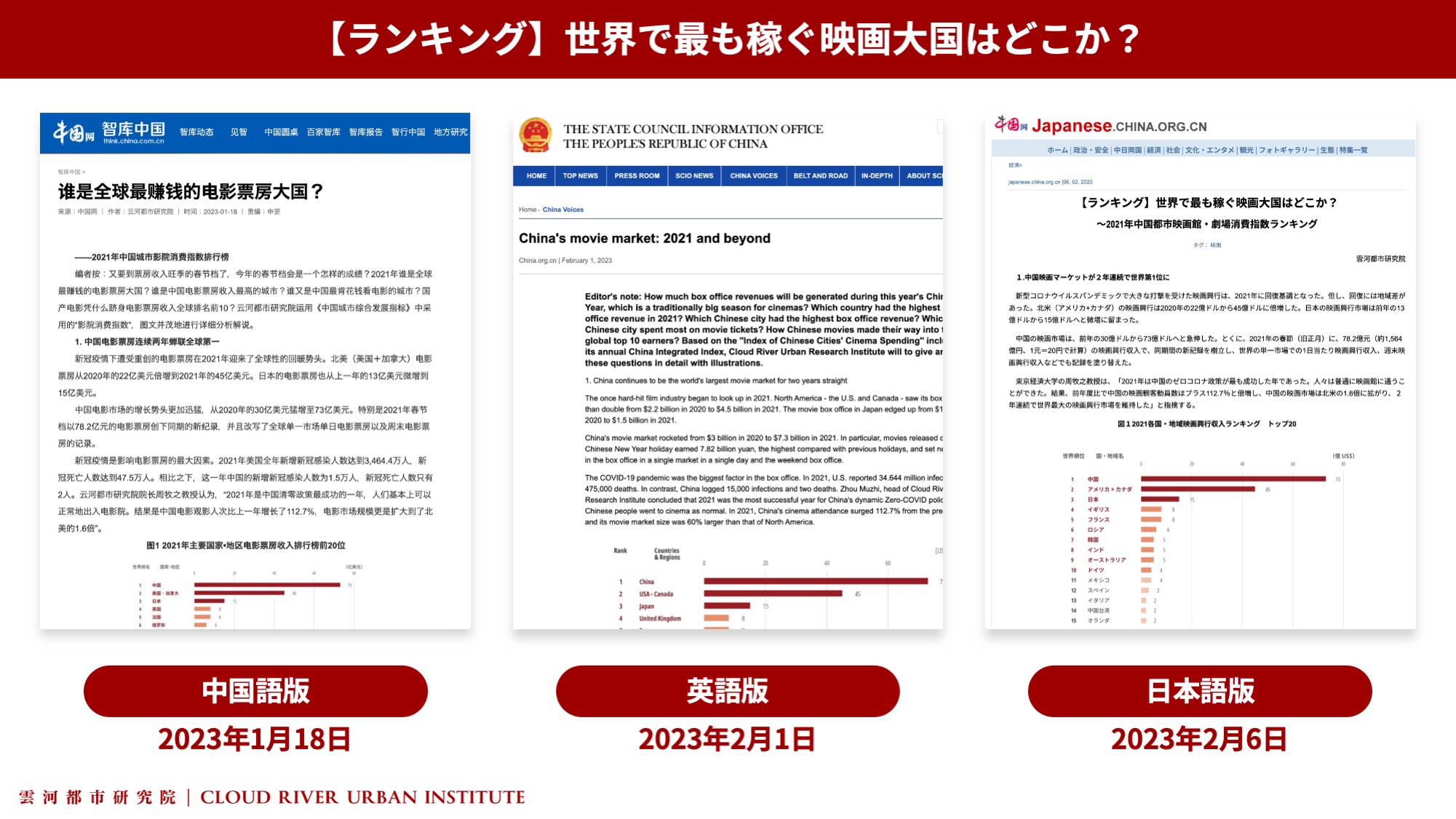

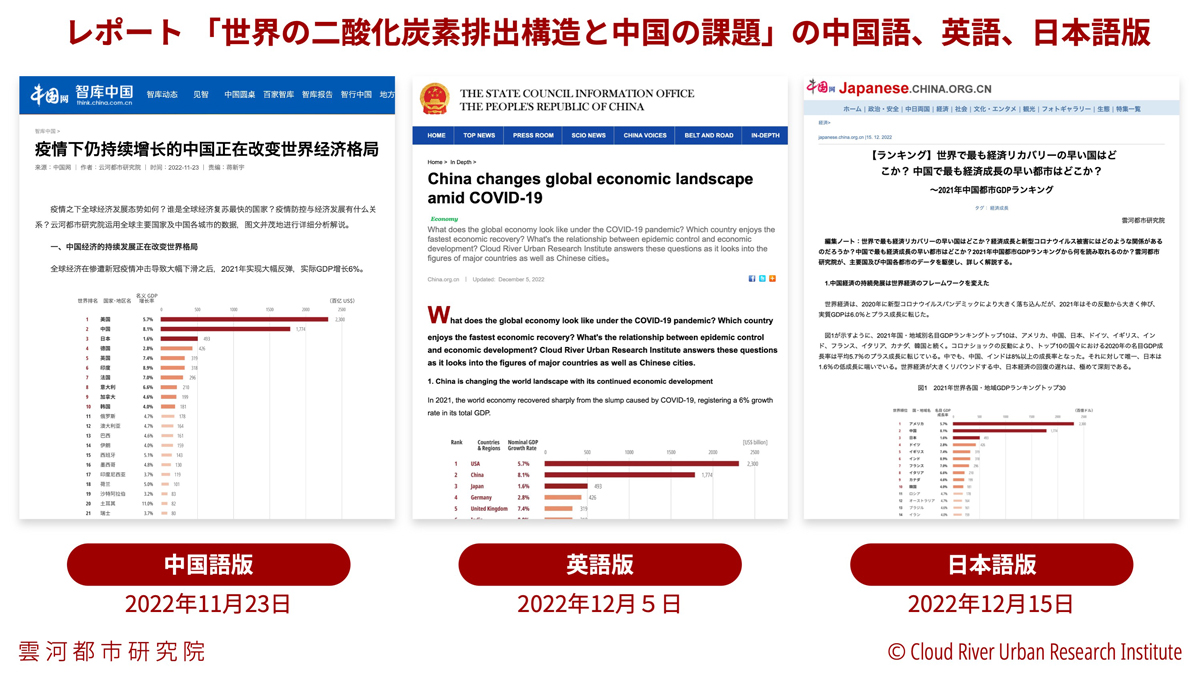

【日本語版】『【ランキング】誰がラグジュアリーブランドを消費しているのか?』(チャイナネット・2023年7月13日)

【中国語版】『谁在消费国际顶级奢侈品牌?』(中国網・2023年6月29日)

【英語版】『Who are buyers of global top luxury goods?』(中国国務院新聞弁公室・2023年7月11日、China Daily・2023年7月12日、China.org.cn・2023年7月11日)