■ 編集ノート:東京経済大学は2024年11月30日、国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」を開催した。福川伸次元通商産業事務次官、鑓水洋環境事務次官、岡本英男東京経済大学学長、楊偉民中国第十三回全国政治協商会議経済委員会副主任、中井徳太郎元環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、邱暁華中国統計局元局長、徐林中米グリーンファンド会長、田中琢二IMF元日本代表理事、周其仁北京大学教授、索継栓中国科学院ホールディングス元会長、岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事、周牧之東京経済大学教授、尾崎寛直東京経済大学教授をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、日中両国のGX政策そしてイノベーションへの努力などについて議論し、未来に向けた提言を行った。中井徳太郎氏は基調講演をした。

ご紹介いただきました中井です。老朋友の楊偉民先生をはじめ中国の先生方、企業の方々をお迎えし国際シンポジウムが出来ますことを、心からお喜び申し上げます。

冒頭、鑓水環境事務次官に日本のGX政策の各論をかなりご説明いただきましたので、その部分も触れますが、私は大きく日本のGXを取り巻く大きなグランドビジョンについて、環境という切り口から、どうサステナブルな社会を描いていくかを、皆さんと共有できればと思います。

その前提として、気候変動の世界の厳しい現状について、地球の温度はこの100年で0.7度上がっている、二酸化炭素(CO2)の濃度は2000年を超えたら濃度が400ppmを超えるなど、考えられないことが本当に起こっています。これはまさしく、いままでOECD諸国が主に出してきたCO2が、現在ではアジア、グローバルサウスが蓄積しているということになります。この結果、温暖化、気候変動において我々が日々困難に立ち向かっています。

日本の状況は、台風、梅雨の時期の線状降水帯の豪雨、暴風雨で人災が起こっています。農業、一次産業においての大きな影響がいま出ています。作柄が悪化する、魚が獲れなくなる。そして珊瑚のような海の自然の生態系も影響を受けています。デング熱という熱帯性の蚊が媒介する伝染病が来ることにも繋がっています。3年を超え苦しんだCOVID-19も環境省では環境問題という捉え方をしています。

この気候変動自体、日本は非常に厳しい認識をしていて、2020年に環境省が気候危機宣言をしまして、日本では国会において非常に厳しい認識を世界に出しております。このCOVID-19を含め気候変動の荒くれた状況、これが大きく環境問題だという捉え方ですが、これはSDGs(持続可能な開発目標)の考え方にもなってくるわけで、私たちの人間の活動が社会の経済システムに支えられ、そのベースに自然、生態系、地球そのものがあります。

私たちの産業革命以降の営み、活動がまさしく地球に負荷をかける形で来た澱が溜まった結果としての今の状況です。気候変動や生物の絶滅、廃棄物の問題、これを人間の体に例えますと、肝臓、腎臓に負担がかかります。地球を人間に例えますと、人口が100億を目指して増えていく中では、人間の肺に当たるような機能のCO2を、酸素で、光合成で出してくれている。だが都市化の弊害で、熱帯雨林を切ってきている。これで身体が痛む、内臓が痛むという慢性病の状況です。

従って、慢性病に対する症状を改善するには、抜本的な体質改善、地球という規模で人類が地球生態系についての抜本的な体質改善ができるかにかにかかっています。社会変革という大きなテーマをやりつつ症状は慢性病ですから続きます。症状と付き合いながら体質改善をはかる。これが21世紀の局面で出来るのか、という問題になっていると思います。

パリ協定の2015年COP21はCOPメイキングの年でした。「2度目標」に続き、「1.5度」を目指そうという方向になりました。2018年にIPCCのスペシャルレポートが出てからは、世界で何としても1.5度に食い止めたいという機運が高まり、COPなどで議論になっています。

日本はそういう状況の中で、2020年、先ほど鑓水次官から報告がありましたが、前の前の菅政権の下で、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする)を国家目標として掲げ、国際公約いたしました。そして、その本気度が試される2030年の目標は、温室効果ガスを46%2030年までに減らす。できれば50%の動議をする。こういうコミットメントをしていきます。

しかも従来の日本の環境政策的な発想ですと、産業発展するものに対するコストとして環境対策を考えるというやり方でした。これが大きく転換いたしまして、このような体質改善をはかる産業への投資、イノベーション、こういうもので成長する、いわば環境GX政策で経済を成長させる。こういうコミットメントを政府として明確にしているのが特色です。

そしてこの約束を真面目に守るのが日本という国柄であり、2030年の46%に向かってオントラックで減っているのが現状であります。2020年の後に岸田政権になり、先ほど鑓水次官から報告があった日本の政策、GXが展開します。法律も通し、当面10年間、官民合わせて約150兆円のGX投資、政府としては20兆円の先行支援を、成長志向型のカーボンプライシングという構想でやっていくことが今の柱です。

このことは具体的にはカーボンプライシングでは2026年からの排出量取引の本格導入、また2028年からの炭素負荷金、実質上の炭素税のようなものが入り、マーケットメカニズムを活用しながら、国に税収のようなものが入るものの、手当を前提とした国としての債権、国としてのトランジションボンドで20兆円を確保し、どんどん先行的に支援していく。こうしたマーケットメカニズムと政府の支援を抱き合わせたセットのパッケージ。これが今後、本格的にGXを進める上で、途上国などにも参考になる方法だと思います。

少し大きな絵を考えます。先ほど社会変革が大事だと申し上げました。いまGXということで、脱炭素社会の目標を立てるのは非常に分かり易い世界です。2050年に日本の場合、ゼロにするというコミットメント、これは言ってみますと必要なエネルギーを、地球に負荷をかけない形にするというコミットメントです。それを実現するためにも、あと二つのことと抱き合わせで、三つセットで展開していくことを、環境政策上言っています。

一つはサーキュラーエコノミー(循環経済)、リニアな発想ではなくすべてが循環する仕組みで経済を変えていこう。もう一つは、ネイチャーポジティブの自然生態系との調和。この三つは、環境の観点からサスティナブルな社会を描いた時の大事な要素です。

この三つが統合的にインテグレートされ、シナジー効果を上げ、私たちが社会をイメージし、企業の皆さんにも向かう方向をイメージしながら企業活動をやっていただきたい。政府としてもこの三つが同時達成される世界を描くということです。

それを可能にするためにも、身体で言うと血液に当たるお金の流れを、投資の流れにつなげるSDGs がある。これを日本の政策として言っていますが、世界全体の話になるので、国際的な視点で協力をしていこうという枠組みであります。

サーキュラーにつきましては、従来の大量生産、大量消費、大量廃棄で、自然資源を使ってやってきた世界が、捨てられてしまうプラスティック問題の典型として、海洋プラスティック問題が起こっています。が、上流の製造の部品の選択や、途中のループが回せるものはどんどん回すというところで、資源を無駄にしない。そういう発想でやりますと、資源へのコストも節約されるし、経済的にもメリットがある中で資源節約ができる。ネイチャーポジティブということになると、劣化している自然環境を回復させる。むしろ人間が関わる企業や政府の活動が、自然に森林を整備したり、海洋の藻場の回復のようなことをやったり、そういうことで、自然の価値が高まる方向に持っていくことが、ネイチャーポジティブということです。これも世界的に今大きなテーマになっています。この三つをしっかりやっていこうということです。

脱炭素は、地域という目線が非常に大事であるということで、環境省が所管しております日本の1700の自治体は、いま押し並べてエネルギーの収支は赤です。これは大きな電力を、化石燃料として輸入しているものから、電気として各地方が買っております。そういう構造で所得が外に出ている。脱炭素の目標は数字目標ですから分かり易いのですが、それが地域に何の意味があるのかが、逆に問われます。そういう観点から、地域の脱炭素を進めるための再生エネルギーを入れることで、その地域に資源を担う企業ができれば、雇用にもつながります。所得になります。

また災害が多発する中では、マイクログリッド、再生エネルギー、蓄電システムを整えると、停電にならない。台風が来ても地震が起きても、レジリエンスを高めることになります。省エネの構造の断熱など、いろいろな取り組みは、健康の質を高めます。脱炭素の目標は数字目標なので分かり易いですが、実益、ご利益が目に見える世界を作るということで進めていく。

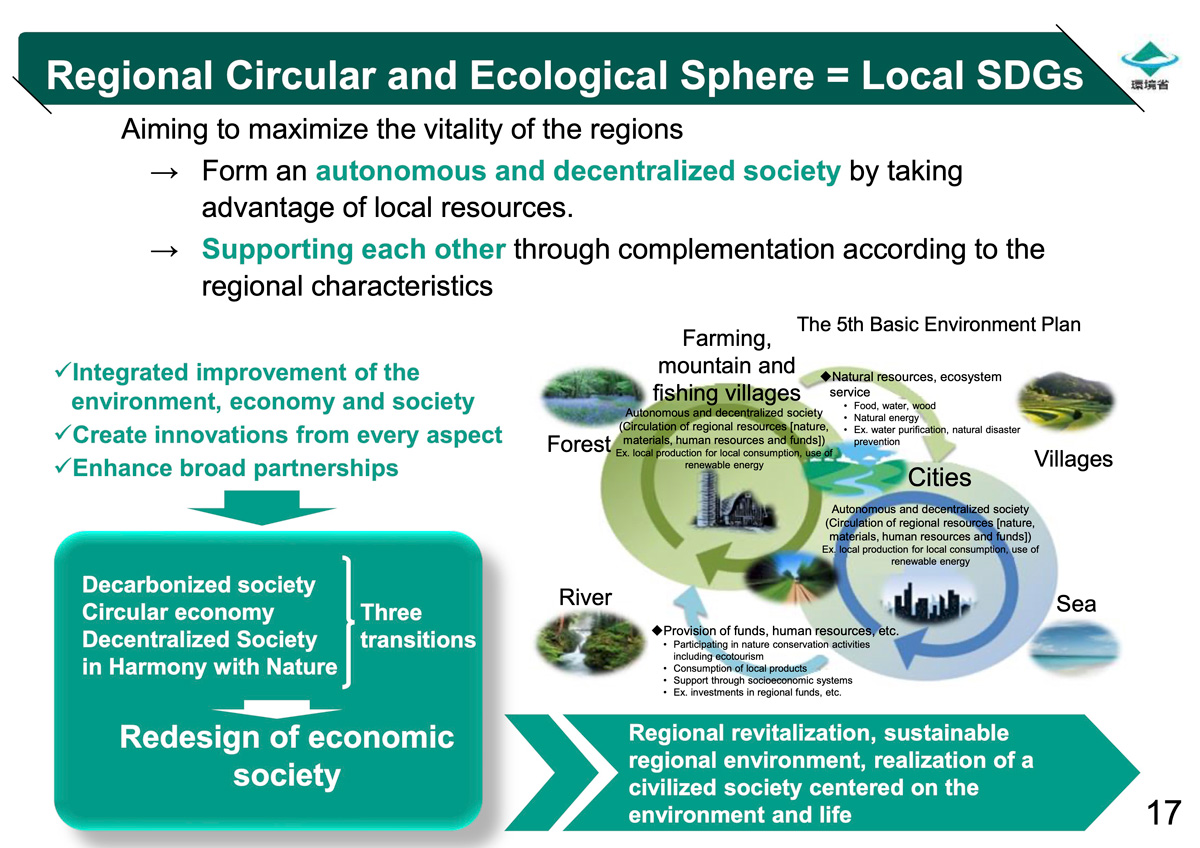

そのような三つの概念が合わさった言葉を、英語ではRegional Circular and Ecological Sphere、地域循環共生圏と言い、この構想は閣議決定をした第5次基本計画に出しております。この5月に第6次基本計画がまた閣議決定されましたが、そこでも踏襲されている概念です。いまのような三つの移行、三つのトランジッション、すなわちエネルギーの観点からの脱炭素、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを同時に進めていく。

いま既に都市部、農村山村部という構造になっていますが、分かれている中で地域の資源として、エネルギーや食料や水回りをとらえ、観光資源をとらえ、極力自活をしていく、自給していく発想、自立分散型の発想、足りないところは互いのネットワークで補う構想を環境省が出しています。ボトムアップ型でそれぞれの地域のポテンシャルを活用するのにGXやさまざまな技術を使う発想です。

冒頭、地球環境を身体に例えましたが、まさしくそういう発想を持っておりまして、人間の身体の37兆個の細胞が一つひとつ有機的につながり血管ができ、心臓ができ、身体の仕組みができている。こういう構造であることは実は地球全体、社会もそうなっている。

そういう意味で、いま地域循環共生圏で申しているところは、この構想をみなさんに知っていただき、うちの地域、うちの企業も頑張ろう、ポテンシャルを持ってやろう、技術を色々取り入れてやろうと、そういう元気の輪が広がるようなボトムアップアップ型の声がけをしています。

しかもこの循環のネットワークシステムは、ある意味で階層性になっています。一番ベースの友人、家族、地域から大きなエリア、流域、国全体、アジア全体など適正なところでの循環というものがあると思います。小さい視点、ボトムアップを大事にしていますが究極はアジア全体、グローバル全体です。これは、日本の経験で言っても、かつて国内をかなぐり捨てて世界のことを見るような時が無いわけではありませんでした。いまや国内課題としての技術を使い、循環する発想を持ちながら、世界へ貢献していく、世界のカーボンニュートラルに貢献していく発想です。図式化しますと、この自然生態圏、ネイチャーポジティブの世界は、山から海に至る水の循環に象徴されます。この循環系の中に川から海に行き、蒸発し、また雲から雪や雨になり、降りていく。この中に私たち全ての営みがあるわけです。この循環の中から水回り、食料、エネルギー、観光資源をいただいている発想で、これを調和していくのです。

この絵は日本の地域にも当てはまりますが、ひょっとしたら大きな意味で中国全土をどう考えるか、アジアの視点ではこれはどうなるか。先ほどの循環の階層性の発想から見ますとボトムアップの、私たちができる回りの循環を考えながらも、どんどん大きくしていくことが大事だろうと思っております。

そういう意味でいまの構想は、環境省が閣議決定という形で政府全体のサスティナブルな環境の切り口から構想で出しておりますが、それをやるためにも、やはり今日のような日中の協力の場、人と人のイノベーション、オープンな場での交流。そしてデジタルトランスフォーメーション、AIも含めて電気がかかるわけですが、これは賢く使えば、地域循環をやる大事な道具になります。ここでかかる電気自体は、賢く地球に負荷がかからない形で獲得する。

こういう大きな構想の中で、皆が共有感を持ってそれぞれ頑張る。政府、官、民も頑張る。こういう構想で日本はやっていることをご紹介したいと思います。今日はこれのさらなる展開を期待しております。ありがとうございます。

プロフィール

中井 徳太郎(なかい とくたろう)/日本製鉄顧問、元環境事務次官

1962年生まれ。大蔵省(当時)入省後、主計局主査などを経て、富山県庁へ出向中に日本海学の確立・普及に携わる。財務省広報室長、東京大学医科学研究所教授、金融庁監督局協同組織金融室長、財務省理財局計画官、財務省主計局主計官(農林水産省担当)、環境省総合環境政策局総務課長、環境省大臣官房会計課長、環境省大臣官房環境政策官兼秘書課長、環境省大臣官房審議官、環境省廃棄物・リサイクル対策部長、総合環境政策統括官、環境事務次官を経て、2022年より日本製鉄顧問。

■ シンポジウム掲載記事

■ 登壇者関連記事(登壇順)

【コラム】福川伸次:日中関係、新次元への昇華の途を探る 〜質の高い経済社会の実現と新グローバリズムの形成に向けて〜

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる

【刊行によせて】楊偉民:都市のハイクオリティ発展を促す指標システム

【刊行によせて】楊偉民:全く新しい視点で中国都市の発展状況を評価する

【講演】中井徳太郎:カーボンニュートラル、循環経済、自然再生の三位一体のイノベーション—地域循環共生圏構想

【ディスカッション】中井徳太郎・大西隆・周牧之:コロナ危機を転機に

【ディスカッション】中井徳太郎・安藤晴彦・和田篤也・周牧之:省エネ・再生可能エネルギー社会への挑戦と自然資本

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【コラム】邱暁華:高度成長からハイクオリティ発展へシフトする中国経済

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅰ):誰がグローバリゼーションをスローダウンさせた?

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅱ):ユーラシア大陸を視野に入れた米中関係

【刊行によせて】周牧之:新型コロナウイルス禍と国際大都市の行方

【論文】周牧之:二酸化炭素:急増する中国とピークアウトした日米欧

【論文】周牧之:アメリカ vs. 中国:成長と二酸化炭素排出との関係から見た異なる経済水準