■ 編集ノート:東京経済大学は2024年11月30日、国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」を開催した。福川伸次元通商産業事務次官、鑓水洋環境事務次官、岡本英男東京経済大学学長、楊偉民中国第十三回全国政治協商会議経済委員会副主任、中井徳太郎元環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、邱暁華中国統計局元局長、徐林中米グリーンファンド会長、田中琢二IMF元日本代表理事、周其仁北京大学教授、索継栓中国科学院ホールディングス元会長、岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事、周牧之東京経済大学教授、尾崎寛直東京経済大学教授をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、日中両国のGX政策そしてイノベーションへの努力などについて議論し、未来に向けた提言を行った。田中琢二氏はセッション1「GXにおける日中の取り組み」のパネリストを務めた。

■ 社会的弱者、地域への配慮必要

私は2年前までワシントンにあるIMFの日本代表理事をしていました。そこでやはり環境問題が非常に議論されました。私は今日、日本の取り組みと国際的な見方、どんな事が焦点になっているのかを中心にお話ししたいと思います。

また、今日は邱先生、徐先生、周先生とご一緒させていただけることを喜びとしています。ありがとうございます。

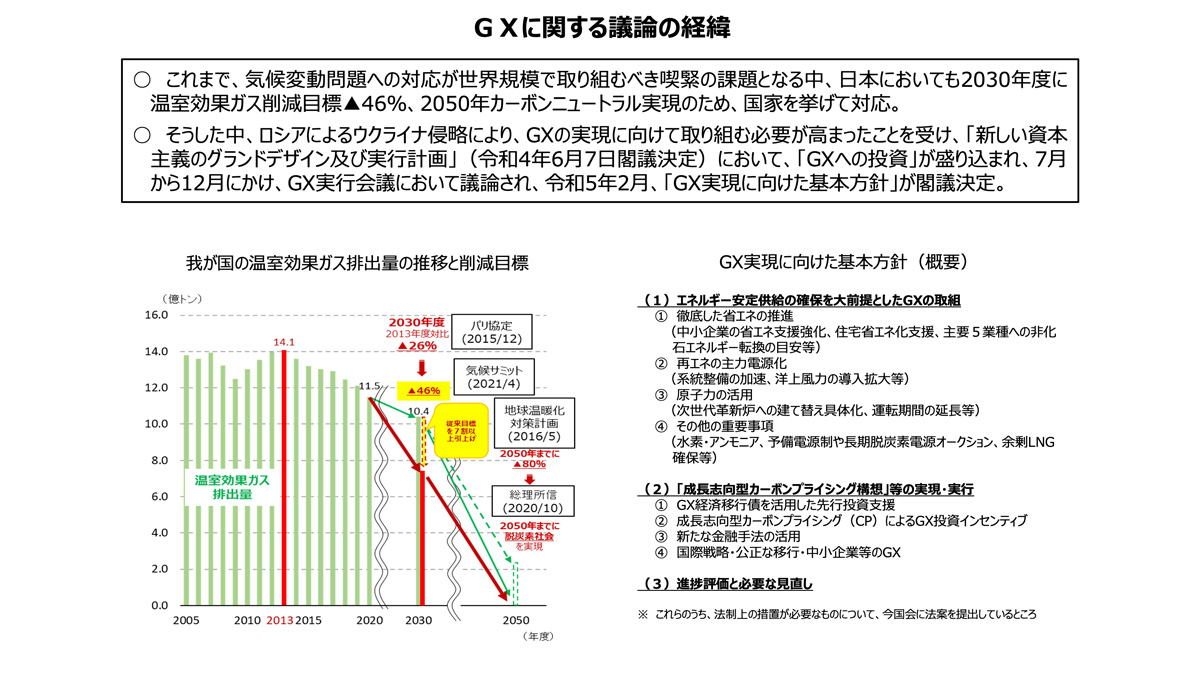

まず、これまでの気候変動問題への対応についてですが、日本で2030年度の温室効果ガス削減目標はマイナス46%であり、2050年にはカーボンニュートラルを実現するという話を中井次官、鑓水次官からいただいたところです。こうした中、ウクライナにおける戦争や中東での紛争を背景に、旧来型の資源に頼ることなく、再生エネルギーを始めGXの実現に向けて早期に取り組む必要がより高まったことがみなさんお分かりだと思います。

日本政府は新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画において、GXの投資が盛り込まれ、先ほどの話のように昨年2月に、GX実現に向けた基本方針が出されました。

これについて話します。IMFあるいは世銀で議論する時の環境問題は、グローバルには「ミティゲーション(抑制)」「アダプテーション(適応)」「トランジション(移行)」の3つが要素だと言われます。司会の南川先生から適応についてコメントするようお話をいただきましたので申し上げたいです。この基本方針に三要素が非常にうまく組み込まれています。

最初のGX実現に向けた基本方針は、エネルギー安定供給の確保を大前提にし、まずは中小企業の省エネ支援強化、住宅の省エネ化支援などを徹底した省エネの推進です。これは1970年代以降日本の得意ワザだと思います。そして二番目、系統整備の加速、洋上風力の導入拡大、再エネの主力電源化、これも非常に急速に行われています。そして、次世代核革新炉への建て替え具体化、運転期間の延長等、これは国民的な理解が必要ですが原子力の活用、そして水素、アンモニア、これは今コストが非常に高いですが、これの研究開発、そして余剰LNGの確保といった重要な事項を行うこととしたのが基本方針です。

二番目、成長志向型カーボンプライシング構想等を実現するとしているが、日本政府の成長志向型カーボンプライシング構想は経済成長と脱炭素化社会の実現を同時に目指すという政策だということは中井次官、鑓水次官からお話があったところです。

この構想の実現には、成長志向型カーボンプライシングによるGX投資インセンティブに加えて、GX経済公債などの金融商品を通じて脱炭素化に向けた投資を促進する新たな金融手法の活用が大事です。こういう形で金融というキーワードが出てくるわけです。

このGX経済公債とは政府が発行する債券を利用し、企業や地方自治体が再生可能エネルギーや省エネ技術に投資できる資金を調達する仕組みです。これによって、民間投資をさらに引き出していく。そして全体としてGX を加速するためのインセンティブあるいは資金を得るということになります。

先ほど福川先生よりお話があったように、途上国の資金需要は非常に高い、これをどういう形で金融的なアプローチで解決していくのか。これがこれからの問題です。

次に、国際的な戦略です。日本そして中国は、国際的な気候変動対策に貢献して自国の経済成長をはかるための枠組みを構築することが求められます。これには国際的なカーボンプライシング制度との連携や、海外市場への再生可能エネルギー技術の輸出促進が含まれます。この点について中国は非常に進んだ国だということは先ほどのお話から伺えます。

そして公正な移行という言葉がございますが、とくに社会的弱者や地域経済への配慮が重要です。脱炭素化による影響を受ける労働者や地域に対して、適切な支援策を講じることで、経済的格差を縮小しながら、持続可能な成長を実現することが求められています。中小企業の支援も大事だと思います。こういった要素は相互に関連していて、日本政府はこれを統合的に推進し、さらに進捗状況を評価することも大事です。こういう形で成長志向型カーボンプライシング構想を実現していこうではないか。というのが日本の今の状況だと是非みなさんお分かりいただけたらと思います。

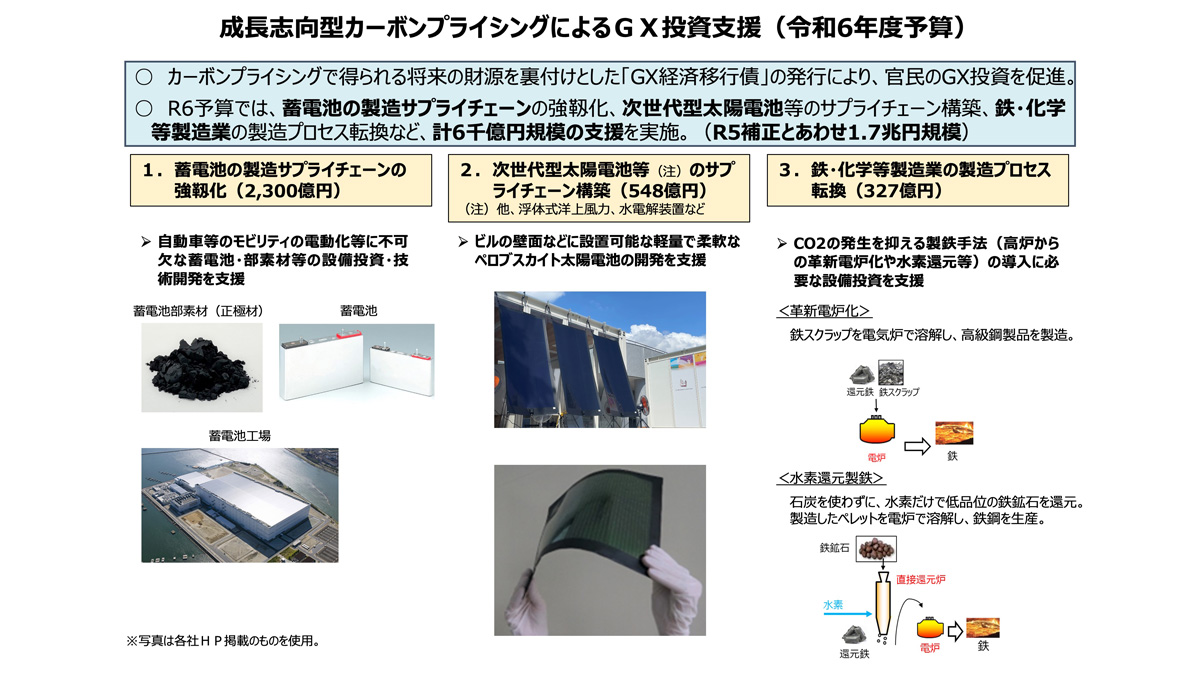

次に、具体的には令和6年度の予算では、こういったようなことを実現しようと環境省を中心に、国民のみなさんにどんどん知っていただこうということかと思います。

具体的には蓄電池の製造サプライチェーンの強靱化、次世代型太陽電池のサプライチェーンの構築、あるいは鉄、化学等製造業の製造プロセスの転換、こういったところに予算を振り向けていることをぜひご理解いただきたいと思います。

先ほど46%という話をしていました。2030年度の温室効果ガス削減目標は、2013年が14億トンだったのを2030年度に7.6億トンに減らす計画です。これは、その中で、最も比重が高いのがエネルギー起源のCO2であり全体として39.8%を占めています。46%と比較しますと、39.8%というのは86%を占めているので、エネルギー関連のCO2削減が一番メインになることがお分かりいただけると思います。それをさらに分解すると、電力由来が25.1%、電力由来以外が14.6%で、これを46%と比較すると、電力由来の25.1%というのは、電力由来のCO2削減が全体の半分を占めていることがお分かりいただけると思います。日本の電力の電源構成は2022年ベースで天然ガス、石炭、再生エネルギーの順になっています。2030年には再生エネルギーが一番の電源構成になる計画になっています。こういう電源構成というようなことも一つ頭に入れながら、みなさんにご理解を深めていただきたいと思います。

■ 日本は二国間クレジットや新技術で貢献

私からは日本の国際的な取り組み、そしてアジア全体でどういうことが行われているか、さらには国際機関、世界銀行、IMFでどういうことが行われているか。この3点についてお話ししたいと思います。

1点目、日本の二国間クレジット制度があります。Joint Crediting Mechanism(JCM)は、気候変動対策の一環として、途上国との協力を通じて温室効果ガスの削減を目指す重要な取り組みです。JCMの基本的な概念は、日本が提供する技術や資金を活用し、途上国での温室効果ガスの削減を実現し、その成果を日本とパートナー国で分かち合う仕組みです。

優れた脱炭素技術や製品、システム、サービス、インフラの普及を通じて、途上国の持続可能な開発に貢献するのが理念です。このプロセスによって逆に日本も自国の温室効果ガス削減目標の達成にも寄与するのではないかという精神で行われているのがJCMです。

2024年時点で、日本は29カ国との間でJCMに関する二国間文書を締結しています。これはモンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニアなどが含まれています。これらの国々との協力を通じて、日本は2030年度までに累積で1億トンCO2相当の排出削減・吸収量を確保することを目指しています。

最近の進展として、2024年10月には地球環境センター(GEC)がJCMを通じて水素などの新技術導入事業において一定のプロジェクトを採択されたと伺っています。また今月19日にはタイでJCMを通じたGHG(温室効果ガス)排出削減の貢献をテーマにしたセミナーが開催されるとも伺っています。このセミナーでは、日本とタイの政府関係者が集まり、JCMの最新情報やタイ国内におけるT-VER(タイ voluntary emission reduction)について共有することになっているそうです。

また、アジア全体では、AZECがあります。これは、アジアゼロエミッション共同体で、アジア地域全体の気候変動対策において効果が期待できる枠組みです。AZECは日本が主導する国際的な協力の枠組みとも自負しており、参加国が連携してカーボンニュートラル社会の実現を目指していこうというものです。

AZECの主な取り組みには、再生可能エネルギーの普及促進、エネルギー効率の向上、グリーン技術の開発と導入などが含まれ、地域全体の脱炭素化を加速することを目的としています。2050年までのカーボンニュートラル達成を目指して参加国間での技術協力あるいは知識共有を促進します。

特に日本が持つ先進的な環境技術が新興国に移転されることで、各国の脱炭素化が加速していくというビジョンを描いています。例えば、インドネシアやベトナムでは、日本企業との協力によって再生可能エネルギーや低炭素技術の導入が進行中だと伺っています。

最後に、世界銀行(WB)と国際通貨基金(IMF)の融資制度です。IMFと世界銀行は、長い説明は省きますが、世界銀行はいろいろな形のプロジェクト融資をしています。IMFは国の短期的な国際収支支援が役目でしたが、IMFもちょっと変わり気候変動や自然災害など割と長期的な取り組みに対して融資制度を作ろうということで、Resilience and Sustainability Trust(RST)という新しい融資制度を2年前に発足させました。これは気候変動対策をやろうということで、再生可能エネルギーへの投資に対する融資、あるいは先ほど話しましたミディゲーション、アダプテーション、トランジッションでいきますと、アダプテーションの気候適応インフラ整備、あるいはトランジション、移行ファイナンスに対する知識の普及に対して、積極的に取り組んでいこうと。

もともと世銀は非常に積極的でしたが、国際通貨基金(IMF)もこうした取り組みにいま、協力あるいはコミットしていこうとしています。もともとはマクロエコノミックだけ、経済の本流の政策は大事だといっていたIMFですが、気候変動そのものが経済の本流の政策になってきていることがお分かりいただけると思います。

■ 金融移行債の拡大が必要

いまの徐林さんのカーボンプライシングの公平性は勉強になりました。ありがとうございます。気候変動対策を進める上で、先ほど南川さんがおっしゃったアメリカのインフレ抑制法が何故環境と関係があるのか。インフレを抑制するために、国内の補助金をどんどん出し、その補助金が気候変動に対処するところに出すというのがインフレ抑制法です。非常に大量のお金があってそれを国内産業保護に充てているという問題があります。さらに欧州のカーボン国境調整措置(CBAM)が、内向きの投資の政策として批判されることがあります。

さらに、2024年9月に欧州委員会は「ドラギレポート」という欧州競争力報告書を出しました。これにおいて環境問題のリーダーだった欧州が、成長とのバランスで、ちょっとこのスピード感を調整するのではないか、それを意図する報告書だったのではないかとの見方も出ています。そういう意味で環境問題全体のスピード感がこれからどうなるか。これはいま南川さんがおっしゃったように、トランプ新政権がどうなっていくかということで、非常にわれわれは注目していかなければいけない話だと思います。

ただし、気候変動あるいは自然災害への対応の問題、パンデミックへの対応の問題は、一般的な経済問題とは違い、本当に国際的な、人類全体に関わる問題です。ここをどう共通の課題として全人類が認識し対応していくのか。ここが非常にトップレベルでの対話が必要です。そういう意味で、リーダーである中国、そしてアメリカの、トップクラスでの議論、対話を我々としても期待しますし、それを日本としても、或いは他の国々もぜひバックアップしていきたいと、個人的に念願しています。

いずれにしても国連気候変動枠組み条約あるいはパリ協定といった国際的な、いままで必死に環境省を中心に日本で頑張ってきた国際的な枠組みを、是非とも堅持していくことが重要です。その中で、民間サイドでは、どういうことかというと、先ほど出た金融サイドの取り組み、「金融移行債」などの市場をどんどん大きくしていくことが、実は政治的な影響力をより緩和する方向にいく、ある種の抑止力となると思います。いろいろな形での移行債、金融の新たな仕様をどんどん考えていこうとの流れも必要です。

特に途上国ではこれからの資金需要が大きいですから、これをどういう形で市場と先進国政府が協力して対応をしていくのか考えたいと思います。

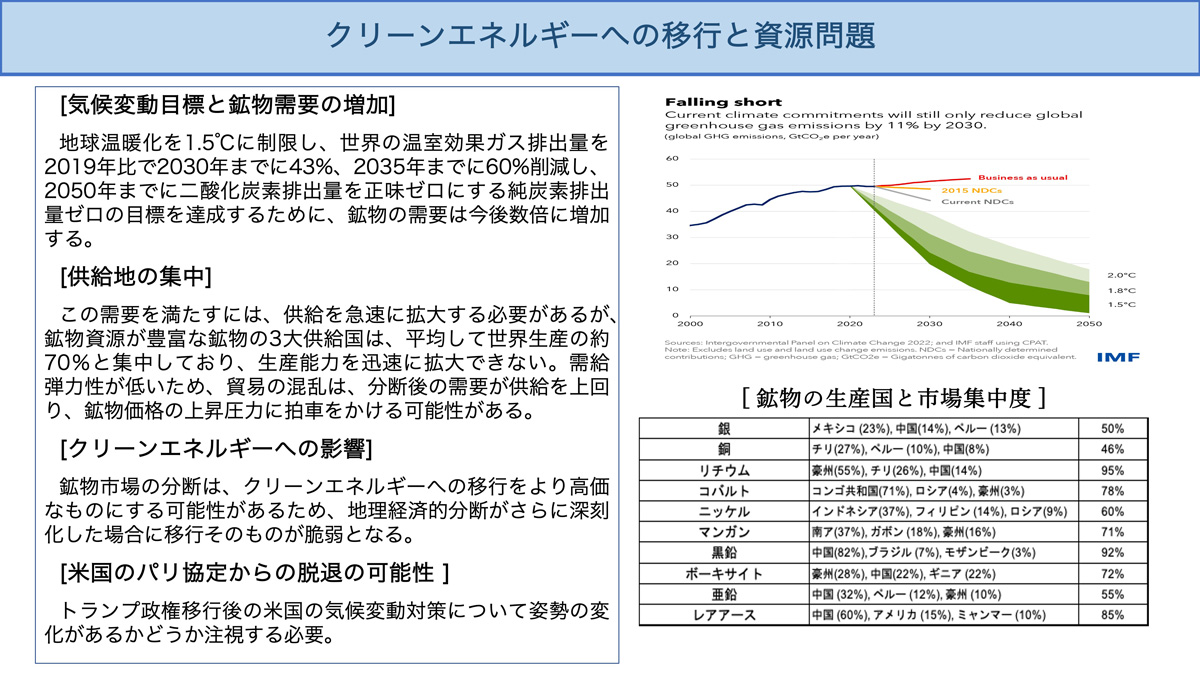

最後に、一つちょっとお見せしたい資料があるのですが、これから太陽光発電やタービンが必要となってきます。その時に要るのが希少資源です。グリーンエネルギーの移行問題については、いろいろな形で鉱物希少資源が必要です。銀、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、この上位三カ国生産国の割合を右横に書いているが、50%から90%を超える希少資源が多いです。その中で中国が生産する鉱物資源が比較的多いです。従って、例えばパンデミック時に見られたように供給途絶があると、一生懸命リチウム電池を作ろう、或いは太陽光の羽を作ろうとしても作れない事態が起こりかねない訳です。

従ってここは中国の方も充分に認識されていると思いますが、いろいろな形での鉱物資源の相互利用にもご配慮いただき、全世界的な気候変動対策に向けた技術、生産力を維持向上していったらいいのではないか。

プロフィール

田中琢二(たなか たくじ)/IMF元日本代表理事

1961年愛媛県出身。東京大学教養学部卒業後、1985年旧大蔵省入省。ケンブリッジ大学留学、財務大臣秘書官、産業革新機構専務執行役員、財務省主税局参事官、大臣官房審議官、副財務官、関東財務局長などを経て、2019年から2022年までIMF日本代表理事。

現在、同志社大学経済学部客員教授、公益財団法人日本サッカー協会理事。

主な著書に『イギリス政治システムの大原則』第一法規、『経済危機の100年』東洋経済新報社。

■ シンポジウム掲載記事

■ 登壇者関連記事(登壇順)

【コラム】福川伸次:日中関係、新次元への昇華の途を探る 〜質の高い経済社会の実現と新グローバリズムの形成に向けて〜

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる

【刊行によせて】楊偉民:都市のハイクオリティ発展を促す指標システム

【刊行によせて】楊偉民:全く新しい視点で中国都市の発展状況を評価する

【講演】中井徳太郎:カーボンニュートラル、循環経済、自然再生の三位一体のイノベーション—地域循環共生圏構想

【ディスカッション】中井徳太郎・大西隆・周牧之:コロナ危機を転機に

【ディスカッション】中井徳太郎・安藤晴彦・和田篤也・周牧之:省エネ・再生可能エネルギー社会への挑戦と自然資本

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【コラム】邱暁華:高度成長からハイクオリティ発展へシフトする中国経済

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅰ):誰がグローバリゼーションをスローダウンさせた?

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅱ):ユーラシア大陸を視野に入れた米中関係

【刊行によせて】周牧之:新型コロナウイルス禍と国際大都市の行方

【論文】周牧之:二酸化炭素:急増する中国とピークアウトした日米欧

【論文】周牧之:アメリカ vs. 中国:成長と二酸化炭素排出との関係から見た異なる経済水準