■ 編集ノート:東京経済大学は2024年11月30日、国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」を開催した。福川伸次元通商産業事務次官、鑓水洋環境事務次官、岡本英男東京経済大学学長、楊偉民中国第十三回全国政治協商会議経済委員会副主任、中井徳太郎元環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、邱暁華中国統計局元局長、徐林中米グリーンファンド会長、田中琢二IMF元日本代表理事、周其仁北京大学教授、索継栓中国科学院ホールディングス元会長、岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事、周牧之東京経済大学教授、尾崎寛直東京経済大学教授をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、日中両国のGX政策そしてイノベーションへの努力などについて議論、未来に向けた提言をした。周牧之氏はセッション2「GXが拓くイノベーションインパクト」の司会を務めた。

■ ムーアの法則駆動時代

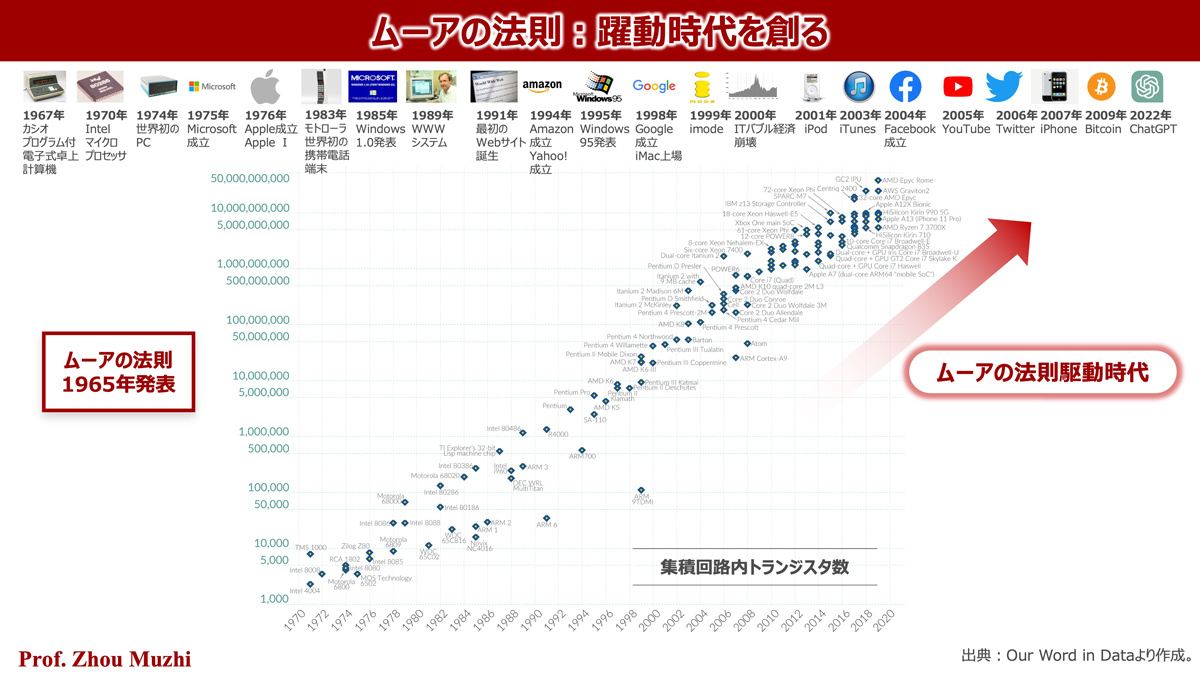

周牧之:1965年、後のインテル創業者のひとりになったゴードン・ムーアが、半導体集積回路の集積率が18カ月間ごとに2倍になる、そしてその価格が半減すると予測をしました。これが所謂「ムーアの法則」です。

ムーアの法則は、物理的な法則ではありません。一つの目標値に過ぎないです。しかしムーアの法則を信じ、多くの技術者出身の企業家が半導体産業に沢山投資し続けてきました。その結果、半導体はその後60年間今日まで、ほぼムーアの法則通りに進化しました。これまで無かった製品やサービス、産業が生まれました。既存の産業も大きな変化を余儀なくされました。

私はこの間の人間社会を「ムーアの法則駆動時代」と定義しています。ムーアの法則駆動時代では、ハイテクをベースにしたイノベーションが社会発展の原動力となります。

■ ムーアの法則駆動産業が世界経済をリード

周:「ムーアの法則駆動時代」で、世界の産業構造はがらっと変化しています。時代が昭和から平成に切り替わった1989年、当時の世界時価総額ランキングトップ10企業の中で日本企業は7社も占めていました。GICSという世界産業分類基準の中分類から見ると、これらトップ10企業は、「銀行」の中分類は日本興業銀行、住友銀行、富士銀行、第一勧業銀行、三菱銀行5社が入っています。「石油・ガス・消耗燃料」に、エクソン(Exxon)、シェル(Shell)の2社が入っています。「電気通信サービス」はNTTの1社。「公益事業」は東京電力の1社、「ソフトウェア・サービス」はIBMの1社が入っていました。この第6位のIBMが、当時トップ10企業の中で唯一のテックカンパニーでした。

これに対して、35年後の2024年1月のデータでは、世界時価総額ランキングトップ10企業の構成は完全に塗り替えられました。テックカンパニーの存在感は一気に高まり、GICS産業中分類で見ると、首位のマイクロソフト(Microsoft)は「ソフトウェア・サービス」の中分類に分類され、第2位のアップル(Apple)は「テクノロジー・ハードウェア及び機器」です。第6位のエヌビディア(NVIDIA)が「半導体・半導体製造装置」です。この三つはいずれもGICSでは、「情報技術」という大分類に属しています。つまり、この3社は典型的な「ムーアの法則駆動産業」のリーディングカンパニーです。

周:「メディア・娯楽」に中分類される第4位のアルファベット(Alphabet、グーグル)と第7位のメタ(Meta、旧Facebook)は歴然としたIT企業です。第5位のアマゾン(Amazon)は「一般消費財・サービス流通・小売」に中分類されていますが、ネット販売、データセンター、OTTのリーディングカンパニーです。第9位のテスラ(Tesla)は「自動車・自動車部品」に分類されていますが、この4つの企業は、すべて実は情報技術を使って既存産業の在り方を転換させたテックカンパニーです。なぜかというと、テスラは自動車メーカーというよりは自身をIT企業だと一生懸命アピールしています。実際もトップ級のIT企業です。つまりこの4社は、まさしくDXでこれら伝統的な産業を「ムーアの法則駆動産業」へと置き換えたリーディングカンパニーです。

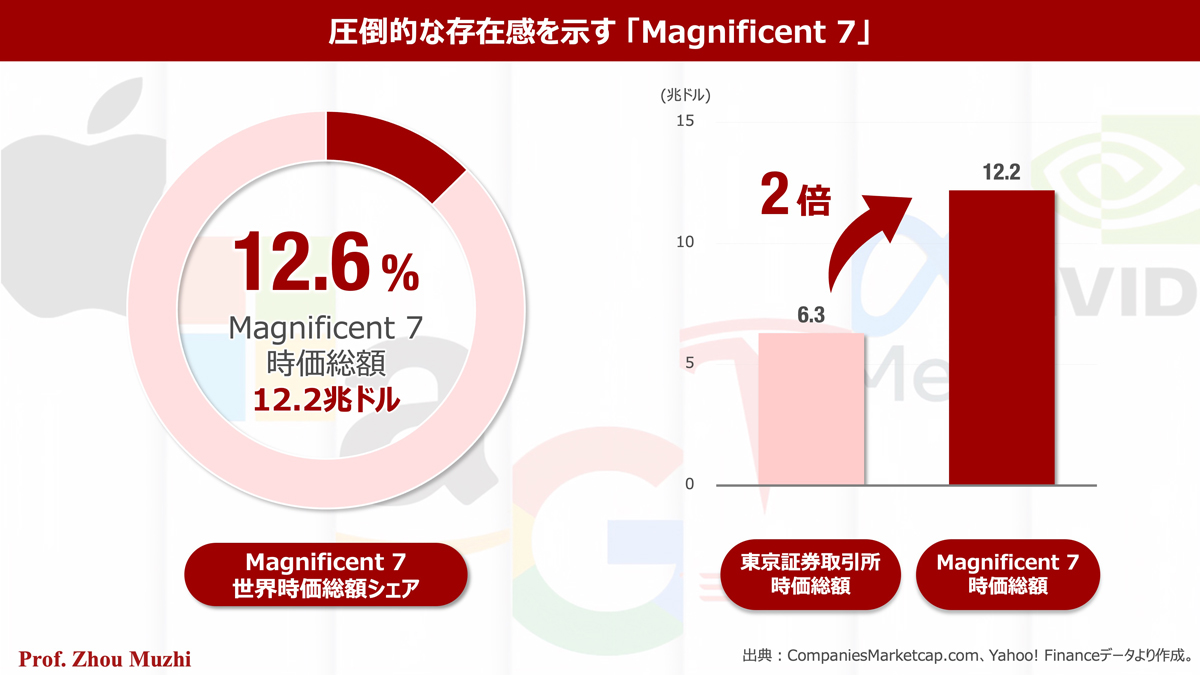

これらテックカンパニー7社の時価総額は、いま12兆ドルを超え、世界の時価総額合計の13%弱を占めています。これはどのくらいの規模かというと、東証の全ての企業の時価総額の合計の約2倍に相当します。

■ スタートアップテックカンパニーがパラダイムシフトの主役

周:このテックカンパニー7社は圧倒的存在感から、アメリカでは「Magnificent 7」(マグニフィセント・セブン)と表現されています。注目すべきは、マグニフィセント・セブンがすべてスタートアップテックカンパニーだったことです。

ムーアの法則のもとでの成功は、斬新な製品・サービス及びビジネスモデルを描く想像力が必要です。また、開発に膨大な時間とリソースが要るため、企業を起こし、自分でリスクを引き受けられるリーダーシップと、それを支えるチーム力が欠かせません。

対する大企業は、日本だけでなく国を問わず、何故かムーアの法則駆動時代でのパフォーマンスが、精彩に欠けています。

これは大企業が組織の性格上、リスクテイクが苦手であること、また個人をベースにした想像力、リーダーシップの発揮がしにくいからでしょう。

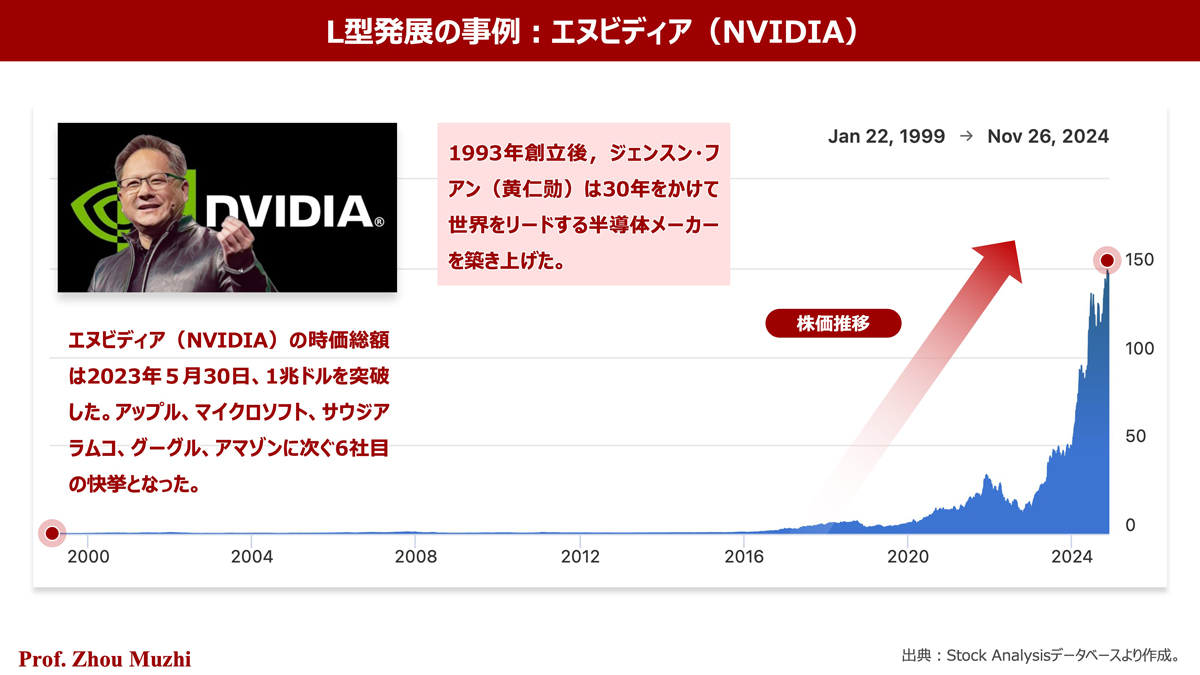

スタートアップテックカンパニーは、リスキーで長いトンネルを抜けた後、ようやく成功にたどり着きます。マグニフィセント・セブンは全てに、いまこのエヌビディアの株価で見られるパターンがあります。長い間非常に低迷し、急に伸びてくる。これは、(成功に至るまでの株価曲線が)左側に倒れた“L”字に見えるため、私はこれを「L字型成長」と定義しています。

周:1989年の世界時価総額ランキングトップ10企業で、第6位のIBMは、当時は唯一のテックカンパニーでした。しかし当時IBMはすでに100歳に近い巨大な古参企業で、斬新な製品・サービス及びビジネスモデルにチャレンジできる体質を持っていませんでした。世界に君臨したIBMは沢山のチャンスを逃し、業績が低迷し、現在、世界時価総額ランキングで、第79位に後退しました。

これに対し、マグニフィセント・セブンは鮮度が高い。創立順で見ると、マイクロソフトは1975年、アップルは1976年、エヌビディアは1993年、アマゾンは1994年、アルファベット1998年、テスラは2003年、一番若いメタが2004年です。7社の平均年齢は32歳です。特に創業者がCEOを務めるテスラ 、エヌビディア、メタの 3社は勢いがすさまじい。これら企業の鮮度の良さは、イノベイティブな体質を保つカギだと私は思います。

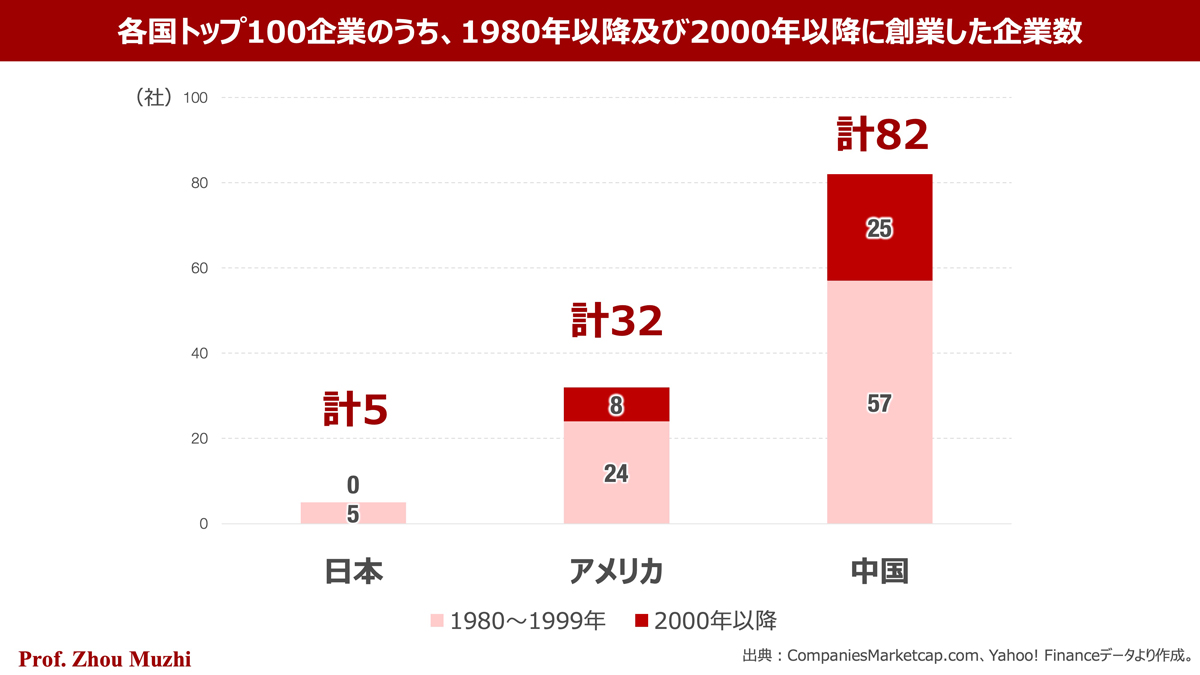

日本、米国、中国3カ国それぞれの時価総額トップ100企業を最近私は比較分析しました。この分析で3カ国の企業の鮮度に大きな違いがあると判明しました。

日本は、2024年の時価総額トップ100のうち1980年以降の創業は僅か5社。その中に岩本さんのNTTデータが入っています。しかし、21世紀創業の企業はゼロでした。大企業の官僚化で、リスクのある新規事業に消極的になりがちです。ですから結果、ムーアの法則駆動産業の発展が遅れ、日本は海外のテックカンパニーに支払うデジタル赤字が、2023年5.5兆円にまで膨らんだ。5年間で2倍増となりました。

対照的に、米国トップ100企業のうち、1980年以降の創業は何と32社にのぼります。そのうち21世紀創業の企業は、8社もあります。これら鮮度の高いスタートアップカンパニーこそ、ムーアの法則駆動産業を牽引しています。

中国はトップ100企業のうち1980年以降の創業は82社にも達しています。そのうち21世紀創業の企業は、4分の1の25社にものぼります。中国のトップ企業の鮮度の良さは極めて顕著です。創業者のリーダーシップでイノベーションや新規事業への取り組みが素早いです。

つまり、今日の世界における企業発展のロジックは完全に変わりました。技術力と起業家精神に秀でたイノベーティブなスタートアップ企業が、世界経済パラダイムシフトを起こす主要な勢力となっています。

■ なぜ欧州では環境政策に逆風が

小手川大助(パネリスト):私から、環境問題について若干、地政学的な観点から説明します。2024年11月9日にドイツの政権が破綻しました。理由は、財務大臣を務めていた自由民主党のリントナーが、環境予算の継続と、ウクライナに対する支援の継続の二つに最後まで反対したことで、ショルツ首相がその財務大臣を解任した。結果、ドイツ政府は瓦解し、2025年1月中旬に総選挙になりました。

実はこの問題が生じる前に、ドイツでは2024年9月に3つの州で州選挙があった。そこでこれまで極右と言われていたドイツのための選択肢(AFD)と、その半年前に出来たばかりの新しい党で極左と言われるザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW)という新しい政党BSWの、二つの党が大勝利しました。

この極右・極左二つの政党に共通している政策があります。一つは、ウクライナの戦争反対、ドイツはウクライナに対して支援をするべきではない。もう一つは、行き過ぎた環境政策をすぐに止めるべきである。

なぜかと言うと、この環境政策のために、実はドイツの主要企業の60%が海外へ行ってしまいました。それで、ドイツは、環境政策やウクライナ支援よりは、やはり経済であると大きく舵を切っていますので、これは非常に注目しなければいけないと思います。

周:環境問題と国内産業の競争力を両立できるかどうかが鍵です。ヨーロッパもアメリカも、いまうまく両立できずに大変に揺れ動いています。

中国では、EV(電気自動車)、そして自然エネルギー等々の環境関連産業がいま大ブレイクし、国際競争力がかなり身についた。むしろ、環境問題と国内産業の競争力が両立できるような形になりつつあります。

■ ビックイノベーションIOWNはゲームチェンジャーに

岩本敏男(パネリスト):NTTグループが提唱している「IOWN(アイオン)」計画が、大容量、低遅延、低消費電力などを実現するのです。IOWN1.0、オールフォトニクスネットワークは、すでに動き出しています。ステージは2.0、3.0、4.0と上がります。2.0はサーバの中のボードとボードの間を光で結ぶ。3.0はボードの中の半導体のチップのパッケージ同士を光で結びます。最後は、チップそのものも光でやってしまう。つまり光半導体を作ることが、テクニカルには出来ています。

IOWNプロジェクトが成功すれば、データセンターの電気消費は100分の1になります。周先生のご指摘とちょっと違うのは、大企業だってイノベーションをやれます。ベンチャー企業だけがやるのではありません。とくに日本の場合は、大企業はやります。日本製鐵ですら、水素還元を頑張ってやっています。まだ出来ていません。技術的には出来ています。でもコスト的にも出来ると思っているのでぜひ頑張っていただきたいと思います。

周:大企業でもやれるというのは、岩本さんのような方がいるからこそやれるのです。こういうチャレンジャーのリーダーシップのもとで、大企業のリソースが十分使えるのです。岩本さんが言っているIOWNは、最先端の技術です。いまは世界的にAIブームです。AIブームはいま投資競争です。NVIDIAのチップを買って、ガンガン皆投資しています。何に投資しているかというと、データセンターです。これが「AI軍備」大競争です。

アメリカはNVIDIAのチップすら中国に買わせないようにしているんです。この大競争の中で大問題が浮上していまして、エネルギー問題です。膨大なエネルギーが必要とされます。かつデータセンターは熱をバンバン出して、冷やすのも大変です。これは計算していくと仕方がない程のエネルギー規模になっていきます。原子力復活論に繋がってきていまして、原子力ブームまで繋がる大問題です。

これを解決するには、岩本さんたちがいまやっているIOWNは、光技術を使いエネルギーはあまり消耗しない。究極のデーターセンターのGXです。

これは人類の歴史をひっくり返すくらいのインパクトを持つビックイノベーションです。私はこれが実現できれば、実際マーケットに投入してうまくいけば、NTTはもう一回時価総額世界一のカンパニーになる。平成元年から30数年後に、もう一回世界一の時価総額カンパニーになるのは間違いない。何故かというと今、NVIDIAはいま時価総額で世界一です。IOWNがうまく出来たらNVIDIAがひっくり返される。NTTデータが世界一になります。期待しましょう。

■ ムーアの法則で水平分業加速

周:2007年から2009年の間に、私はアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)で客員教授をやっていました。その時、小手川さんはIMFの日本代表理事だったので、アメリカでも交流を重ねていたのですが、ちょうどその時、オバマが大統領選に出ていたんです。非常に面白かったです。オバマに使いきれない程の金が集まった。相手の共和党のマケインは、最後は金が底をついてコマーシャルが出せなくなった。一方、オバマは金を残してもしょうがないので、ばんばんと分単位でなく30分単位でコマーシャルを流していたんです。民主党政権の変質がひしひしと感じられた経験だった。

近年、小手川大助さん、田中琢二さんとも、本学のゲスト講義で議論を重ねてきたのですが、やはりアメリカという世界の唯一の覇権国家のブレ、選挙によるブレの、世界に対する影響は極めて大きい。おそらく、中国の国内にいる皆さんが感じる以上に、世界に対する影響が非常に大きく、それがGXに如何に影響されてくるのか。おそらく周其仁先生の仰る通りに、我々は乾杯して飲むべきものは飲んでいくしかない。GXに関しては、我々はやれることからやるしかないと痛感しているところです。

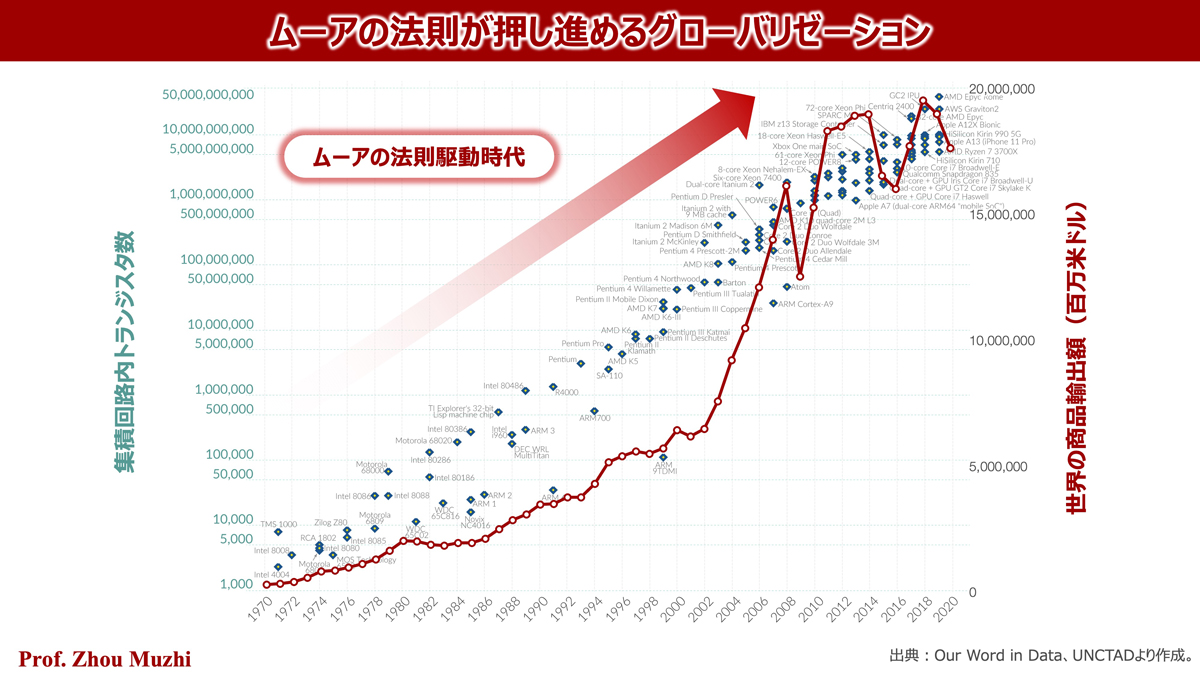

産業というのは、ムーアの法則駆動型になっていくと、実はその成長が大きく加速していくんです。さらに投資も巨大化し、世界市場とグローバル分業に依存せざるを得なくなってきます。つまり、ムーアの法則駆動産業は、グローバリゼーションを後押しします。

私の分析では、ムーアの法則に沿った半導体の60年間の進化と世界の貨物商品輸出拡大との相関関係は一致しています。要するに、グローバリゼーションがいわばムーアの法則で急拡大しています。私はグローバリゼーションの本質は、ムーアの法則が駆動していると結論付けています。しかし今の話の中で出てきていますが、アメリカが中国に対するハイテク分野、そしてGX分野での貿易規制などを発動し、いま中国の電気自動車がアメリカになかなか入れない。太陽光パネルなどの輸出にもいろいろな制約をかけています。

すなわちアメリカ自らグローバリゼーションに急ブレーキをかけています。世界の一番政治力を持っている国が、グローバリゼーションに急ブレーキをかけています。

とはいえ、温暖化という地球規模の課題に、世界が一丸となって対処すべきなんです。

石見浩一(パネリスト):エレコムブランドの93%は中国で作っています。私たちはファブレスメーカーです。ですので、私たちで開発、デザインをし、中国のメーカーと一緒になってモノを作る。その営業をエレコムが担うことで、日本の量販店や、B to Bの市場で売っている形です。

エレコムでGXを推進するとき、私自身が一番重要だと思うのは「協働」です。グループ会社や、中国の製造会社と、どれくらい私たちの目的、やるべきこと、実際やることによって得られるものが協働できるか、そこがGXを進める上で一番重要な要素だと思います。

■ 企業の成長にはリーダーシップと支援者が必要

周:起業家精神とは、企業を興す起業家精神です。GX時代も、まさしく起業家精神の有る無しに、かかっています。

このセッション登壇者の皆さまのNTTデータ、そしてエレコム、また中国科学院ホールディングス傘下のレノボ(Lenovo)は、すべて1980年代に創業したテック企業です。

石見: きょうは学生さんが結構いらっしゃるので、起業家精神を私なりにまとめました。

私自身が起業の時にすごく重要だと思ったのは、やはりビジョン、何になりたいのか。10年後20年後に何になりたいのか。それは何の目的のためにやっているのか。そして使命は何なのか。その企業の、要するにカルチャーも作る企業の将来の方向性なしでは、起業家精神が本当の形では生まれないです。

さっき周牧之先生の文献も読ませていただいたのですが、「L字型の成長は、新しい製品やサービス及びビジネスモデルを開発し、そして既存の産業の再定義をする。それによってL字型の成長が生まれてくる」。これは要するに変わり続けることです。市場の動向、市場の状況、競合の動き、そういう部分でチェンジマネージメントをしない限り、優位性は出ない。ベンチャーはお金がないから、変わり続けたスピードで勝つしかないです。

周:石見さんは若い時に香港で最初のスタートアップ企業を自分で作ったんです。企業を創業した経験も、また普通の企業を巨大企業に育てた経験もおありです。さらに200社以上の企業の面倒を見ている。沢山のスタートアップ企業を育成しています。その気力もすごいなと思います。私はとても200社は頭に入らないと思います。日本のスタートアップがいまちょっと少ないという、ある意味で日本社会の大問題がある中、一番大事なのは彼のような存在です。スタートアップの面倒を見て、育てていく。本当に貴重な存在です。

岩本さんも、大企業の社長はみんなが岩本さんのような方ではないので、日本においても世界においても貴重な存在です。

私の隣の小手川さんも、貴重な存在です。財務省の高級官僚でした。財務省は、中国では財務部と国家発展改革委員会を足したような役所です。財務官僚時代に産業再生機構を作り、バブル以降問題となっていた大企業、ダイエーなど40社を再生させた実績があります。退官された後も、中国の日本に進出している企業を含め沢山の企業の面倒を見てこられた。

■ 交渉好きのトランプとどう付き合う?

小手川:トランプは商売人です。戦争が大嫌いです。オバマやバイデンと違い、人権、民主主義、それからLGBTQなどへのドグマはありません。とにかく商売が好きで、しかも彼は自分の経験から一対一での交渉が大好きです。マルチの交渉、マルチの機関、IMFや世界銀行は大嫌いです。

従って彼はとにかく一対一の交渉の場に出れば、自分が絶対に勝てると思っていますので、とにかく彼にとっては、どう相手を交渉の席に引っ張り出すかが最大の課題になります。

そのため彼は物凄く高いボールを投げます。ところが実際に交渉の席につきますと、非常に話のわかる人に変わってしまい、とにかくディールをしたいというふうになってきます。

周:トランプが交渉好きということは、中国の皆さんもよくその話を議論していまして、実は中国人ほど交渉好きな民族もあまりないです。市場のおばあちゃまからビックカンパニーの社長たちまで、政治家まで、みんな交渉が大好きです。問題は、交渉の相手が信用できるかどうか。交渉した後は信用できないで、また全部違う話になってくると、これは信用できません。信用出来ない人間とは交渉してもしょうがありません。

小手川:さっきのセッションで、徐林先生がおっしゃったことで、アメリカは、最後は物凄く利己的になります。例えば、いまウクライナの関係で(ロシアに)経済制裁をやっているのですが、経済制裁にもかかわらずアメリカはずっとロシアから輸入しているものが三つあります。一つはウラニウムの鉱石、二つ目はディーゼルオイル、三つ目は化学肥料の原料になるケイ酸というやつです。とにかくアメリカは常に自分中心ですので、ルールとかはあまり考えない方がいいと思います。

■ 日中、交流進化が問題を解決

周:アメリカは、ユーラシア大陸から見ると「島国」なんです。彼らの対ユーラシア政策は、島国、といっても日本ではなくイギリスという島国の伝統的な考え方、戦略でやっています。

日中関係もアメリカの影響をかなり受けます。GXもアメリカの影響をかなり受けます。我々はやはり周其仁先生がきょうおっしゃっていたように、やるべきことをやっていくしかないです。

私は日中関係を非常に楽観的に見ています。今回のシンポジウムに、中国から70名くらいの企業家、政府関係者、学者が来ています。泊まるところが大変でした。ホテルニューオータニに数十名入れるというのはとんでもなく予約が取れない。最後は中国大使館の力を借りて、ようやくニューオータニに無事泊まることができました。

何故かと言うといま日本には沢山の中国の皆さんが来ています。おそらく今年は1,000万人を超えるでしょう。日本と中国の人と人との交流を重ねていくと、まったく話が違ってきます。3,000万人になった場合、5,000万人になった場合、これはかなり近い将来の話です。

5,000万人の中国の皆さんが毎年日本を訪ねてきた時に、日中関係のいままで我々が憂鬱になっていた話は、全部ふっとんでしまうと私は信じています。

きょうは素晴らしいパネリストとコメンテーターに恵まれ、イノベーションや企業家精神、そして国際協力に至るたいへん示唆に富んだ話をしていただきました。

GXに取り組む若い世代、あるいはこれからのグローバリゼーションに取り組む若い世代には、大変参考になります。

プロフィール

周 牧之(しゅう ぼくし)

東京経済大学教授

1963年生まれ。(財)日本開発構想研究所研究員、(財)国際開発センター主任研究員、東京経済大学助教授を経て、2007年より現職。財務省財務総合政策研究所客員研究員、ハーバード大学客員研究員、マサチューセッツ工科大学(MIT)客員教授、中国科学院特任教授を歴任。〔中国〕対外経済貿易大学客員教授、(一財)日本環境衛生センター客員研究員を兼任。

■ シンポジウム掲載記事

■ 登壇者関連記事(登壇順)

【コラム】福川伸次:日中関係、新次元への昇華の途を探る 〜質の高い経済社会の実現と新グローバリズムの形成に向けて〜

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる

【刊行によせて】楊偉民:都市のハイクオリティ発展を促す指標システム

【刊行によせて】楊偉民:全く新しい視点で中国都市の発展状況を評価する

【講演】中井徳太郎:カーボンニュートラル、循環経済、自然再生の三位一体のイノベーション—地域循環共生圏構想

【ディスカッション】中井徳太郎・大西隆・周牧之:コロナ危機を転機に

【ディスカッション】中井徳太郎・安藤晴彦・和田篤也・周牧之:省エネ・再生可能エネルギー社会への挑戦と自然資本

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【コラム】邱暁華:高度成長からハイクオリティ発展へシフトする中国経済

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅰ):誰がグローバリゼーションをスローダウンさせた?

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅱ):ユーラシア大陸を視野に入れた米中関係

【刊行によせて】周牧之:新型コロナウイルス禍と国際大都市の行方

【論文】周牧之:二酸化炭素:急増する中国とピークアウトした日米欧

【論文】周牧之:アメリカ vs. 中国:成長と二酸化炭素排出との関係から見た異なる経済水準