■ 編集ノート:東京経済大学は2024年11月30日、国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」を開催した。福川伸次元通商産業事務次官、鑓水洋環境事務次官、岡本英男東京経済大学学長、楊偉民中国第十三回全国政治協商会議経済委員会副主任、中井徳太郎元環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、邱暁華中国統計局元局長、徐林中米グリーンファンド会長、田中琢二IMF元日本代表理事、周其仁北京大学教授、索継栓中国科学院ホールディングス元会長、岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事、周牧之東京経済大学教授、尾崎寛直東京経済大学教授をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、日中両国のGX政策そしてイノベーションへの努力などについて議論し、未来に向けた提言を行った。岩本敏男氏はセッション2「GXが拓くイノベーションインパクト」のパネリストを務めた。

■ センシング技術で世界をカバーするデジタル3D地図

岩本敏男:NTTデータグループの岩本と申します。今日は、周先生の司会で、小手川さんにコメントをお願いし、石見さん共々このパネルに参加できることを大変光栄に思っています。よろしくお願いします。私は画面を使いながらお話ししますので、画面を見ていただければと思います。NTTデータグループといっても案外ご存知ではない方もおられるので、簡単にご紹介させてください。NTTデータの前身は電電公社の中に出来たコンピュータ開発部隊です。電電公社は1985年に民営化してNTTになり、私どもNTTデータはその3年後に最初に分離独立してできた企業です。

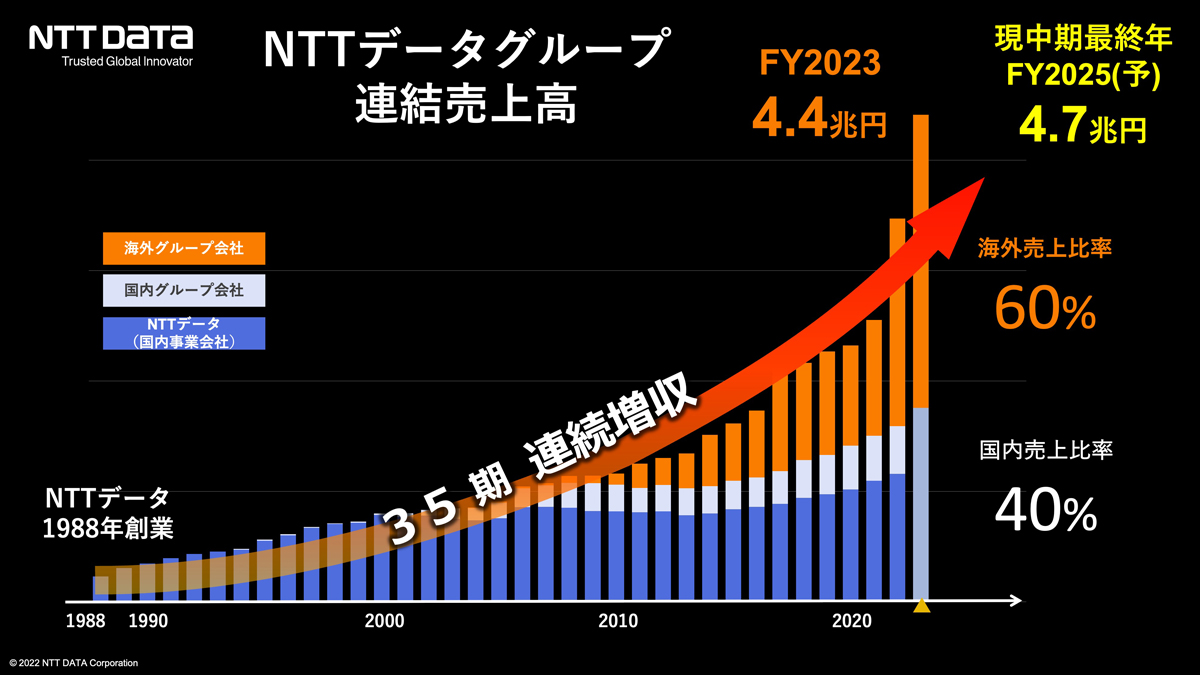

NTTグループはこの2年ぐらいで大きく集約をしていて、一つはドコモとコミュニケーションズを中心としたグループ。もう一つは地域会社の東日本、西日本の国内通信を手掛けているグループです。そして、最後が私どものNTTデータグループです。つい最近は海外の事業を全てNTTデータグループが引き受けることになりまして、約4.4兆円の売り上げになっている。こういう企業グループになっています。

私が社長を務めたのは2012年からでありますが、NTTデータは1988年、昭和63年が分離独立の年で、昨年まで35期ありますが一度も減収を経験していません。毎年増収に次ぐ増収で、先ほど申し上げたように2023年度で約4.4兆円です。2025年度が中期の最終年ですが5兆円近い売上まで達成する見込みです。海外の展開も、私が社長の時に思い切ってグローバル化にアクセスを踏みましたので、今ですと50カ国以上、従業員数は20万人に近い数です。日本の従業員が約44,000人なので、4倍くらいが海外、合わせて20万人ぐらい、こういう企業グループになっていると考えてください。

今日テーマになっているグリーントランスフォーメーションも世界のいろいろなところで非常に重要なことになっています。私たちはITビジネスの観点から、この達成をお手伝いしています。

一巡目のプレゼンテーションでは、グリーンとは直接は関係ないかもしれませんが、みなさんにお伝えしたいNTTデータグループが持っているイノベーションの例を二つ紹介します。

岩本:まず一つ目は、全世界デジタル3D地図の活用です。これはJAXAのだいち、ALOSという衛星を打ち上げそのデータをIT処理し、三次元のデータ地図を作っています。そこに書いてあるように様々な用途で使われます。もちろんセンシング技術が入っていますので、当然GXは大変重要な一つのファクターです。映像を見ながらご説明します。

これはエベレストです。別に飛行機で撮ったわけではありません。先ほど申し上げた衛星から撮影したものを画像処理し、こうした形にしています。衛星にはいくつものセンサーを積んでありますので、高さ方向のデータも全部撮ることができます。かなり細かい形で立体地図ができます。使われているのはこうした自然災害のビフォー&アフターですとか、或いは鉄道を作る、或いは自動車道路を作るというようなインフラの造成にも役立っています。

このシステムの分解能ですが、最初は5mでしたが、今は都市部ですと50cm分解能まで可能です。例えば無線通信のアンテナ設置を設計するとき、どのビルのどこに無線アンテナを置くと、5Gがうまく通信出来るかというようなことのシミュレーションに役立ちます。いま世界中125カ国に輸出していて非常に使っていただいています。

GXでは山林の利用が大変重要です。よくテレビでブラジルのアマゾンの森林がすごいスピードで消滅していることが放映されますが、こうした衛星からの撮影データを画像処理することで、手に取るようにわかってくる事例もあります。

■ バチカン図書館の文化遺産をデジタルアーカイブ

岩本:もう一つ、これは直接GXとは関係ないかもしれませんが、私自身も携わったのでご紹介したい話があります。バチカン図書館のデジタルアーカイブ・プロジェクトです。バチカン図書館、みなさんご存知だと思いますが、ここには羊皮紙、パピルス、和紙などに書かれたマニュスクリプト、手書きのものが貯蔵されています。手紙もありますし、絵もあります。日本からのものも沢山あります。オペラ発祥の地、イタリアにありますので、楽譜などもあります。そういったものも羊皮紙、パピルス、和紙などに書かれていますから、放っておくと壊れてしまうこともあります。デジタルアーカイブするプロジェクトですが、この下に書いた3行は、私が言ったことではなくバチカンの人が言ったことです。「これらのマニュスクリプトはバチカンのものではない。バチカンの宝ではなく、人類の遺産である。」これをデジタルアーカイブすると、インターネットで世界中の研究者の研究室に届けることができます。それまではローマやギリシャを勉強したい研究者は、バチカン図書館に来て手続きを経て実際に見ていくわけですが、その必要がない。

私はローマに行って塩野七生さんともいろいろお話しをしましたが、彼女もここでいろいろな文献にあたった上で、ローマ人の物語、ギリシャ人の物語を書いているわけです。

これがバチカン図書館の中の様子でありまして、私は何回も入っていますが素晴らしい美術館のようなところです。一般の人は入れませんが、私は仕事柄入ることができました。実はここにこういうものがあります。何だかお分かりですか?そんな大きなものではありませんが、和紙に金箔が張ってありました。金箔はかなり無くなっていましたが、ラテン語が書いてあり、右下に伊達陸奥守政宗と書いて花押が押してあります。

2011年の大震災は大変でしたが、400年前、まったく同じところで、月は違いますが1611年12月に大地震と大津波が起こっています。そしてその時の領主が伊達陸奥守政宗です。彼が実はローマ法王パウロ5世にあてて親書を出し、遣いを出しています。それが支倉常長という男です。彼は太平洋を渡ってアカプルコからメキシコに上陸し、その後スペインに渡り、国王に会おうとしました。なかなか会えなかったのですが。そして、地中海を抜けてローマに行くわけです。

これは伊達政宗がローマ法王パウロ5世に当てた手紙です。実はこれのレプリカが仙台の博物館にあり、私はラテン語で書かれた横書きの手紙を見ていたのです。伊達陸奥守政宗は達筆だったので、祐筆を使っていません。いろいろな手紙をほとんど全部自ら書いていました。ラテン語が書けるわけがありませんので、横書きの親書は政宗が書いているわけではありません。実はバチカンに行ってみると、縦書きの和文があったのです。

つまり、縦書きの和文と、横書きのラテン語の手紙が2通あったのです。いずれも伊達政宗の直筆のサインと花押が押されていました。

伊達政宗の直筆の書に何と書いてあるか。伊達政宗が支倉常長をパウロ5世に派遣したのは、震災復興プロジェクトです。彼は実はメキシコと貿易をやりたかった。メキシコはスペインの植民地でしたから、スペイン国王に、ぜひメキシコとの貿易をさせてくれということを頼みたかった。

パウロ5世には何と書いたか。嘘もいっぱい書いてあり、「もしこれを認めてくれたら仙台に教会を建て宣教師を迎える」と書いてあります。でもその頃、徳川幕府はキリスト教禁止令を出していますからあり得ないのですが、「ローマ法王パウロ5世もスペイン国王のフィリップ3世に、ぜひ日本との貿易をするように促して欲しい」ということが書かれていて、もし助力してくれたら先程のようなことをすると書いてある手紙ですね。こういったものを、デジタルアーカイブしたことが、私にとっても大変記憶に残ることです。

■ GHG排出量の可視化C-Turtleプラットフォームで排出量削減を

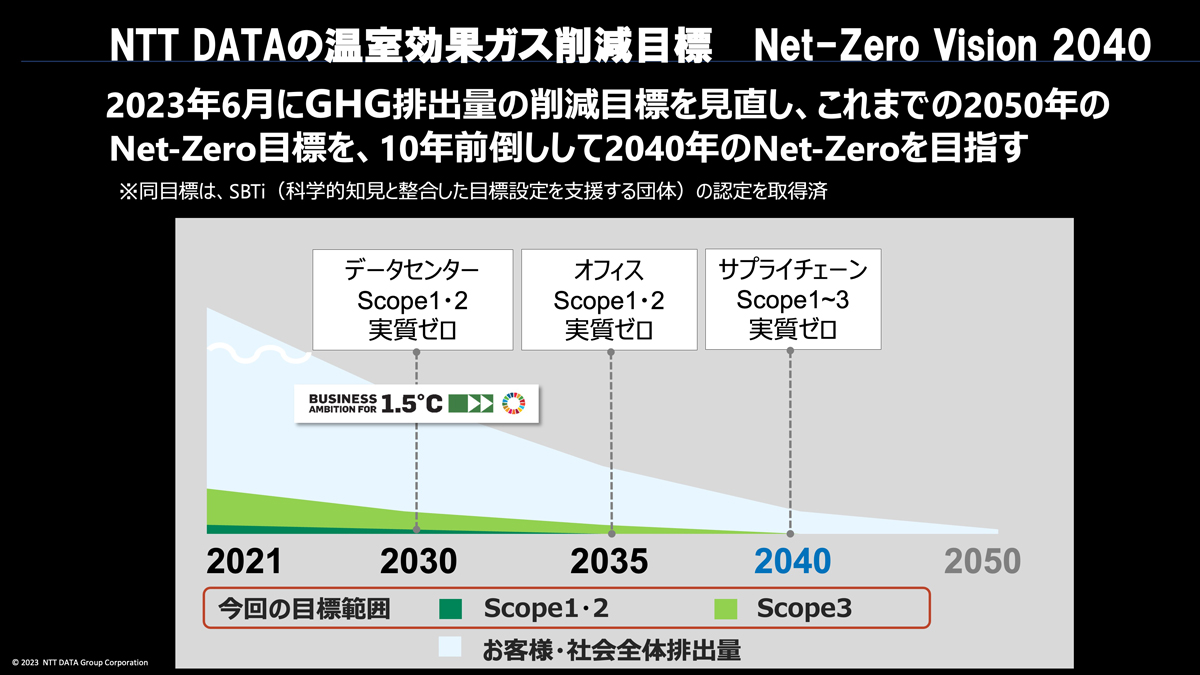

岩本:NTTデータグループが、GXでどんなことをしているか、そして将来どういうエネルギー分野でどんなビジネスを考えていかなければいけないか、ということについてお話ししてみたいと思います。先ずGXで当社がやっていることは国と同じく、2050年カーボンニュートラルを達成するということを公表したのですが、2023年に10年早めて2040年にはカーボンニュートラルが出来るということを公表しています。

これからお話しをする様々な取り組みは当社自身もそうですが、当社のサプライチェーンの上下流には多くのIT企業がいますので、そういうメンバーを巻き込みながらやれるかなということです。

カーボンニュートラルは、はっきり言うとCO2を排出することと、CO2を吸収することとの差分を実質ゼロにすればいいと言うことになるわけですので、この原則を見ながら議論する必要があるかなと思います。

排出量の概要をいまさらお話しするわけではありませんが、GHG(温室効果ガス)は二酸化炭素だけでなく、他にもさまざまなものがあります。これらを二酸化炭素に換算すると、最近の統計では日本は11億トンレベルまで削減しているはずです。これを算定するのが重要なので、繰り返しで恐縮ですが、GHG排出量は活動量と排出原単位をかけたものだということを確認しておきます。

企業のGHG削減計画は、国の指導もあって大体は2050年カーボンニュートラル、2030年はその半分ということです。このことをサステナブル報告書で公表しているのが日本のほとんどの大企業です。

お分かりの通り、「Scope1」と「Scope2」は、いい悪いは別にして、分かりますし、やればいいんじゃないかと。「Scope1」と「Scope2」だけで十分だという人もいます。皆がやれば全部なくなるのだからということですが、でもそれだけでは十分ではないので、上流と下流のいわゆる「Scope3」というのがあり、これにどう対応するかが企業として一番悩んでいるところです。

岩本:どうやって計算するのか、本当にそれで削減につながるのか、というのが大変な課題になっているのは皆さんもご存知だと思います。

二種類のGHG排出量の可視化、見方が違うと言ってもいいわけですが、一つは企業全体の排出量を可視化するということと、もう一つは企業が生み出す製品やサービス別の排出量の可視化。これはどちらも重要です。

この右側は、カーボンフットプリントと言われるわけですが、どちらも重要です。さらに言うと、それぞれには良い点と悪い点があります。目的によっていろいろ使い方を変えなければいけないのですが、いずれにせよ全社ベースで出すものと、其々の製品或いはサービスごとに出すフットプリントをちゃんとやらないとわからない、ということです。

そこで、可視化のプラットフォームをNTTデータはかなり前からご提案して、多くの企業に使っていただいています。

つまり、先程申し上げた上流から下流にいくサプライチェーン、原料を買ってきて、自分の資本材を作る、自分のところでいろいろなScope1或いはScope2で出すのと、実際製品として出荷した後、それを消費する人、或いは最後は廃棄まで行くわけですが、そこでどのくらいCO2が排出されるか、このトータルをマネージしないと本当の意味でカーボンニュートラルにならないのです。

とはいえ、企業にはさまざまな課題があります。つまり、どう算定方法を出せばいいのか。細かくやればやるに越したことはないが、それをやる人の事務負担はたいへんで堪らない。

それから、何のために可視化をするのかと言えば、CO2削減するためにやるわけですが、2次データを使って、この製品で大体このくらいの排出量だと計算するわけです。

例えばパソコンを購入する例です。先ほどのレノボの話もありましたが、単にコストや能力だけでパソコンを買ってくるのではダメです。パソコンメーカーがカーボンフットプリントの観点で、自分のところのパソコンはこうだと出してくれると、それによってコストは高いがこちらの製品を買うかという判断ができます。

鉄もそうです。水素還元で製造した鉄を買うと値段は高いがカーボンニュートラルの観点からはそちらを買うか、ということが出来るのでCO2削減ができる。

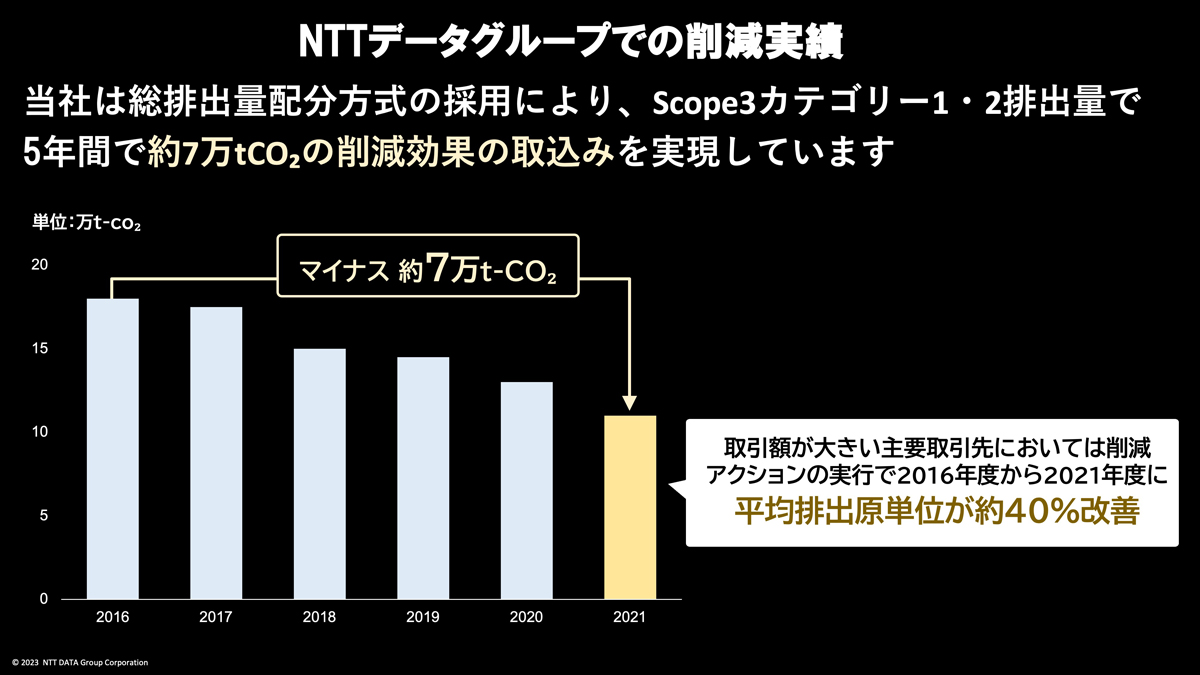

Scope1或いはScope2はもちろん大きな意味があります。問題なのはScope1、Scope2ではなくScope3です。私たちが提案しているC-Turtle のプラットフォームを使うと、自分のところ以外で排出される温室効果ガス、先ほど申し上げたように活動量✕排出原単位15カテゴリーがあることを皆さんご存知でしょうけれど、これが簡単に算出できます。

重要なのは一番上と二つ目です。買ってくる製品・サービス、或いは自分のところの資本材を作る。ここが凄く大きいので、これをどうやるかということですが、さきほど申し上げたように算出のやり方はさまざまですし、最初は皆さんエクセルなんかでやっていたのですが、とてもやり切れないわけです。従って私共のC-Turtle を提供することになったわけです。

ちょっと簡単にまとめてみましたが、左側に書いてあるのは、N年度のサプライヤーの排出量です。このScope3をきちんと計測できるようになると、次の年にはサプライヤーからそれぞれ自分のところがこれだけ排出量が減りましたということが出てくる訳です。

そうすると、それが自分のところのScope3の排出量削減につながるので、この仕組みを大きな負荷をかけないでやれるようにする。しかもこれが国際的なプラットフォーム、例えばCDPとかいろいろなところと連携をしながら、単に日本だけの独りよがりでは無い形にしていく。これが私どものC-Turtleのプラットフォームです。現在、多くの方々にご利用いただいています。

実際に私どもでやってみると平均の排出原価単位が40%くらい改善できました。これは我々のサプライチェーンにつながる方々と、こういうことを理解してもらい、そうしたソフトプラットフォームをやってもらわないと出来なかったことです。

■ 膨大な電力を消費するAI時代への対処

岩本:二つ目。我々はデータセンターを山のように持っています。先ほどもNVIDIAの話がありましたけれど、AIもあり今データセンターは世界中で物凄い需要があります。NTTデータグループは、延べ床面積がたぶん世界でNo.3のデータセンターを世界中に保有しています。このデータセンター自身をグリーンにしていくというのは、大切なことです。

東京都三鷹市に私が社長時代に建てたデータセンターがありますが、このデータセンターは最初から自然界のエネルギーを最大限に使う。もちろん太陽光パネルもそうですが、外気温が低い時は自然の外気温の冷却空気をうまく使う。ホットアイルとコールドアイルを上手く使うということが仕掛けられています。

さらに、これはうちのデータセンターだけではありませんが、いろいろなデータセンターの中にサーミスタを置き、ワイヤレスでこの温度センサモジュールをコントロールすると、データセンター全体で、どこがどのくらいの温度になっているかが、可視化出来ます。これが可視化できれば、何故そういうことになるのか手を打つことが出来るので、こういう地道なところからデータセンターのグリーン化が進められています。

もう一つ、最近のAIの使用にも関係して、一般的に空調は実際の負荷がどのくらいあるかということとあまり関係なしに、ある一定の冷媒を流すようなことをやっています。つまり冷房用の消費電力が高止まりしているのですが、実際の温度は先ほどセンサーにサーミスタを付けると、どこがどのくらい時間別に発熱しているか分かるので、出来ればそれに合った形で、実際の冷媒を出すという形がいいわけです。こうしたことによってかなりの削減効果が得られてきています。

それから、ショートサーキットも、ちょっと専門的ですがお話しします。データセンターの中にラックがあり、そこにいろいろなパネルが入っているのですが、全部埋まっていないで空いているところがあると、(排熱が)漏れてきてしまい、冷房能力が低下します。簡単な話、そこのブランクを詰めてしまうと、いわゆるショートサーキットが起こらない。こうした地道な事もやりながら、データセンターの電力を下げる努力をしています。これがショートサーキットの防止で、付ける前の状態と、付けた後の状態では大きな差があります。

それからもう一つは、オンプレミスで、自分のところでデータセンターを構築したり、自分のところでプライバシークラウドを作ることがあるのですが、最近は、いわゆるオープンクラウドに移ってきています。この時も、出来るだけカーボンニュートラルが進んでいるパブリッククラウドへの移行をしていくとか、或いは、消費電力効率の高い最新のデータセンターを選択する、ここには当然ディザスタリカバリの装置なども考える必要がありますが、こういったこともトータルのカーボンニュートラルを削減する意味では大きな効果があると思います。

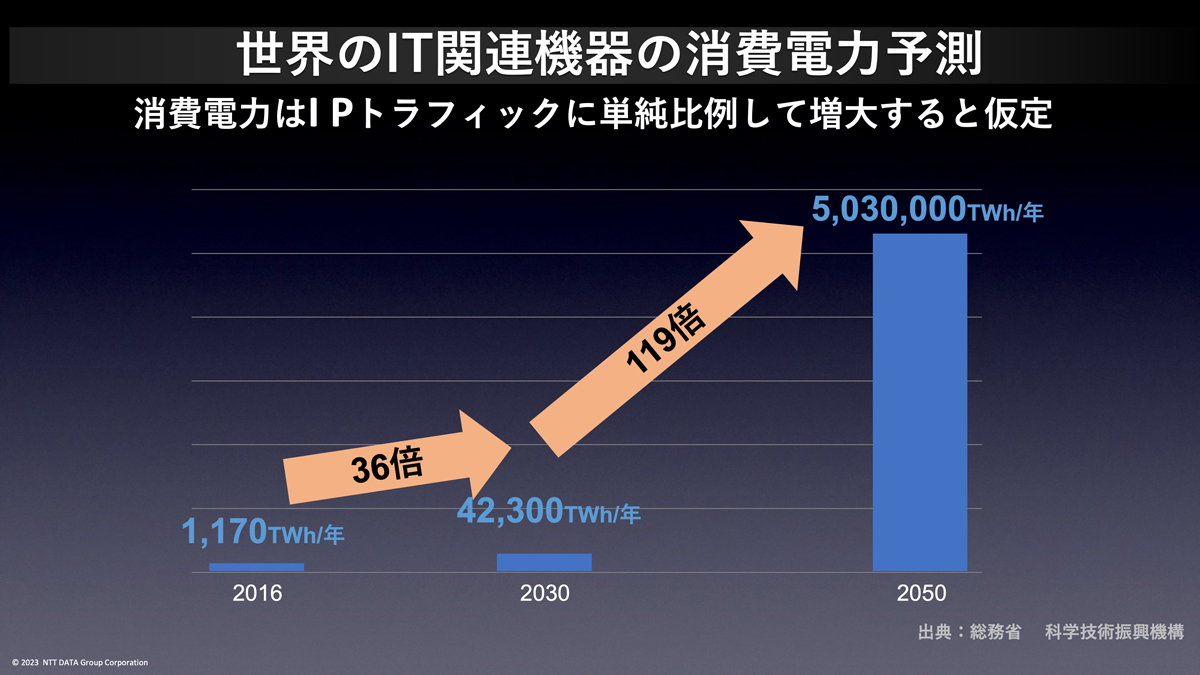

岩本:このデータセンターの電力消費で面白い仮説をお話しします。2016年の全世界の電力使用量は、せいぜい1ペタワット(1000テラワット)くらいです。ペタは1000倍ですから。これはIT関係の電力使用量ですからデータセンターだけでなく、いろいろな通信に使う設備などを全部入れています。

これが2030年だと、たぶん42ペタワットくらいになるのではないかと言われています。さらに、2050年には桁違いに使うのではないかと言われています。消費電力がIPトラフィックに単純に比例したらという前提ですが。

実際は、こんなことは起こらないです。何故かというと、2016年が1.1ペタワットくらいだと言いましたが、実際に世界中で発電される量は2016年が25ペタワットくらいで、2023年度は29.7ペタワットくらいです。だから2030年の世界発電量は多分伸びて、おそらく40ペタワット位まで行くのかもしれません。それでも2030年には世界発電量の全てをITだけで使うということになり、そんなことはあり得ません。現在、全世界の発電量の中で、ITでの使用率はせいぜい数%くらいです。

ただ、トラフィックは間違いなく伸びますし、データ量も圧倒的に伸びていきます。いまのは単純な試算値ですので、ITで全世界の発電量全てを使うなどということは起こらないですが、このくらいIT系、デジタル系で使う電力が増加していくということです。

最近は、AIのデータセンターの電力使用量がものすごく多いと言われています。チャットGTP-4o(オムニ)は、公式な発表はありませんがパラメータ数が1兆を超えてきています。GTP3は1750億個のパラメータでしたが、そんなに時間がかからず人間の脳に匹敵する10兆、あるいはそれ以上なると思います。AIは大量のデータを学習させます。チャットGTPもそうですが、学習させるというのはNVIDIAなどの半導体を駆使し、大量のコンピュータパワーを必要とします。つまり、電力をものすごく必要とします。大体、原発1基分です。

さきほど周牧之先生が、NVIDIAがなぜ急激にL字型で伸びたかと言いましたが、元々彼らはゲーム用の半導体メーカーです。ゲーム用の画面処理をするので、パラレルコンピュータ、パラレルプロセッシングできるように考案されたグラフィックプロセッサーです。GPU(Graphics Processing Unit)というのです。CPUと言わないです。ところが、AIが登場して爆発的に伸びてきたのです。AIの学習もかなり並列的な処理ですので、これが使えるということです。

AIは膨大な電力を消費することがわかってきています。学習だけでなく、使うときもそうです。例えば、皆さんがGoogleで一つ検索を出すと大体0.3ワットくらいです。だがチャットGTPでやると10倍くらい、3ワットくらいかかるのです。

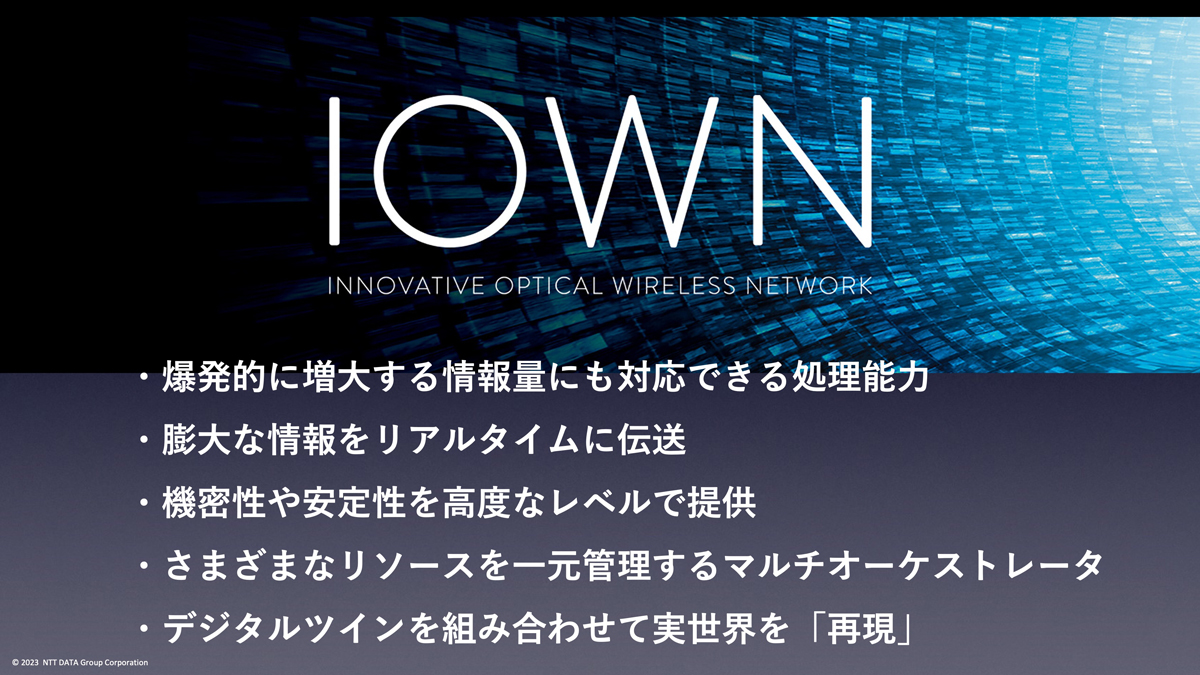

■ IOWNで究極のデータセンターGXを

岩本:冒頭申し上げたように、世界中で、日本でもそうですが、DC(データセンター)の需要はものすごい勢いで増えてきています。世界中で要請があります。たぶんDCを次々と構築しても足りないくらいです。DCの構築には電力問題を解決していかなければいけない。電力会社からの必要電力の供給を保証してもらうことが重要です。

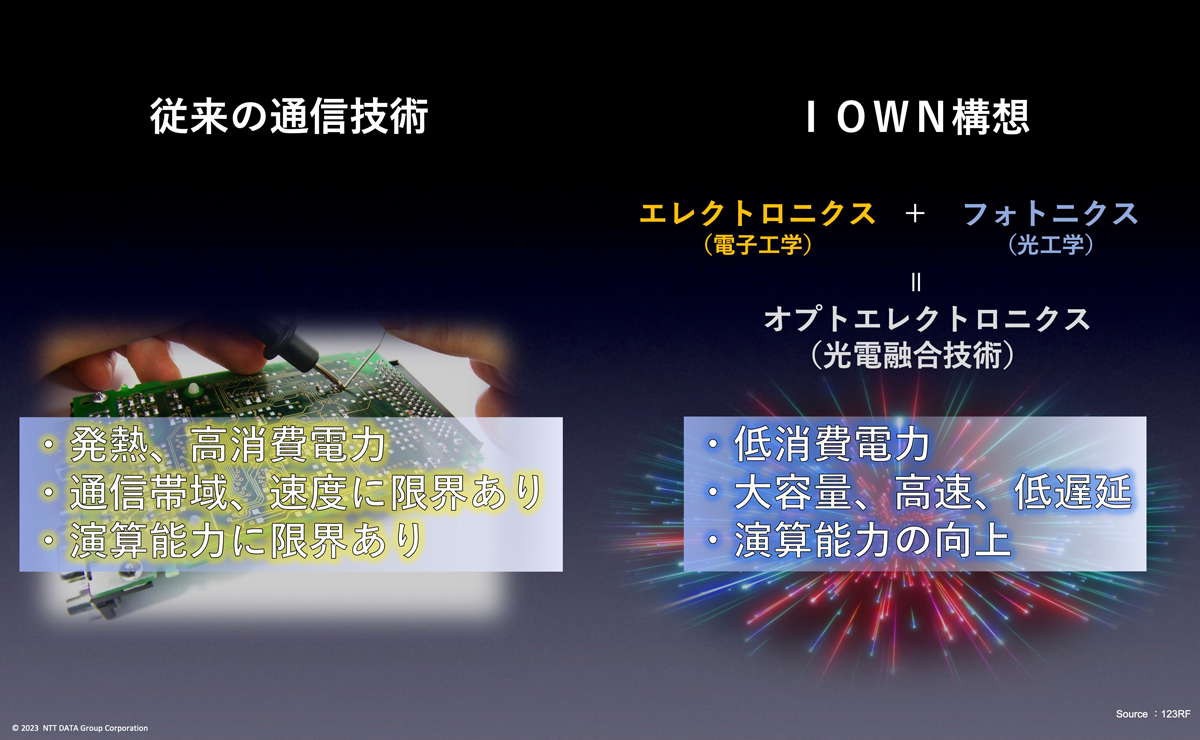

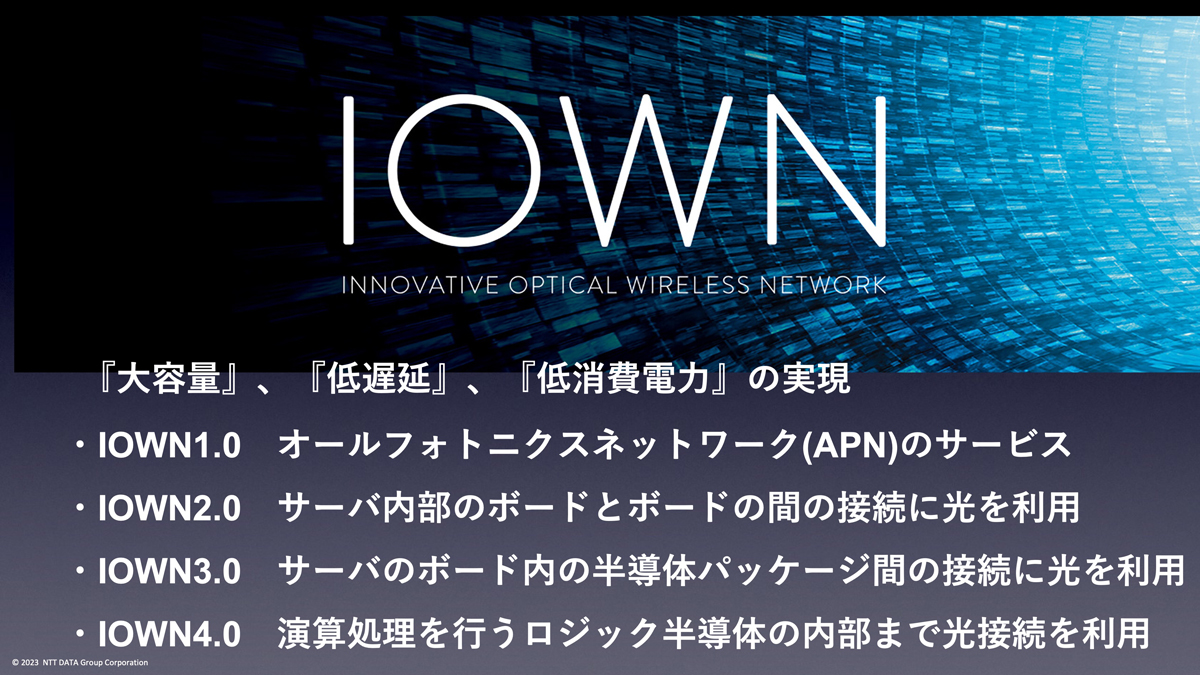

結論、電気を使うからいけないのです。電気を使わなければいいのでは、というので、NTTグループが提唱しているのが「IOWN(アイオン)(Innovative Optical and Wireless Network)」計画です。つまり、光を使う。

皆さん方も、通信に光が使われているのは、当たり前のように知っています。FTTH(ファイバー・ツー・ザ・ホーム)で、家までも光で入ってきています。光はそれほど電力は必要としません。でも昔は光で通信するとき、途中でルートを変更して中継するとき、一旦電気に落として、また電気から光というステップを踏みました。いま通信は中継なども含めて全部光で行います。

岩本:最近出たIOWNの1番目のステージは、もうすでにサービス開始しましたが、これは遅延も少なく、大変素晴らしいネットワークです。次のような実験しています。東京に指揮者がいて、大阪のオーケストラを振る。ここには音楽に詳しい人がいると思いますが、ちょっとした遅延があっても、音楽家は絶対だめです。ところが、IOWNを使うと、音楽家の敏感な耳ですら、違和感を覚えないほどの低遅延ですので、東京の指揮者が大阪のオーケストラを指揮することができるということです。

ここまでだったら、なんだ、通信の話か、ということになると思うのですが、従来の銅線を使った通信もそうですが、電気通信技術でした。それを光と電子を融合する技術、光電融合技術(フォトエレクトロニクス)を使うと、とんでもない良い事が出てくる、ということになります。

IOWN計画は、さきほど申し上げたように大容量、低遅延、低消費電力などを実現するのですが、IOWN1.0、オールフォトニクスネットワークは、すでに動き出しています。これができると、データセンター同士をつないで、ディザスタリカバリをやるのでも、遅延問題がなかなか大変でしたが、問題なく解決できるようになります。

遅延問題では金融取引所でも数十ミリ秒くらいの遅延ですら問題になっていました。だから取引所サーバーの横に、其々の証券会社のサーバーを置かしてもらって取引をすることが起こっています。

岩本:IOWN1.0でも凄いのですが、ステージは2.0、3.0、4.0と上がります。2.0はサーバーの中のボードとボードの間を光で結ぶ。これも出来るかもしれません。3.0はボードの中の半導体のチップのパッケージ同士を光で結びます。最後は、チップ中も光でやってしまう。つまり光半導体を作ることですが、技術的には出来る見込みです。ただ問題は、製造技術であるとか、品質のコントロールとか、コストとか、そこまで考えると私は実現までには2つ3つまだ課題があると思っています。

ここまで行くとエネルギーは電気の100分の1になります。ということは、先ほどこんなことは絶対ありませんと言ったものの、100分の1なので、IT分野でのコンピュータパワーの大幅な伸びがあっても、電力はそれほど伸びないということになりますので、十分賄えるということになります。

これは大きなイノベーションを起こすということです。周先生の先ほどの指摘とちょっと違うのは、大企業だってやれます。ベンチャー企業だけがやるのではありません。とくに日本の場合は、大企業はやります。日本製鐵ですら、水素還元を頑張ってやっています。まだ出来ていませんが、技術的には実現可能です。でも将来はコスト的にも実用化できるレベルに達すると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

周牧之(司会):大企業でもやれるというのは、岩本さんのような方がいるからこそやれるのです。こういうチャレンジャーのリーダーシップのもとで、大企業のリソースが十分使えるのです。

岩本さんが言っているIOWNは、最先端の技術です。いまは世界的にAIブームです。AIブームはいま投資競争です。NVIDIAのチップを買って、ガンガン皆投資しています。何に投資しているかというと、データセンターです。これが「AI軍備」大競争です。

アメリカはNVIDIAのチップすら中国に買わせないようにしているんです。この大競争の中で大問題が浮上していまして、エネルギー問題です。膨大な電力が必要とされます。かつデータセンターは熱をバンバン出して、冷やすのも大変です。これは計算していくと仕方がない程のエネルギー規模になっていきます。原子力復活論に繋がってきていまして、原子力ブームにまで繋がる大問題です。

これを解決するには、岩本さんたちがいまやっているIOWNは、光技術を使いエネルギーはあまり消耗しない。究極のデーターセンターのGXです。

これは人類の歴史をひっくり返すくらいのインパクトを持つビックイノベーションです。私はこれが実現できれば、実際マーケットに投入してうまくいけば、NTTはもう一回時価総額世界一のカンパニーになる。平成元年から30数年後に、もう一回世界一の時価総額カンパニーになるのは間違いない。何故かというと今、NVIDIAはいま時価総額で世界一です。IOWNがうまく出来たらNVIDIAがひっくり返される。NTTデータが世界一になります。期待しましょう。

■ 民間ベースでの協力とルール作りを

岩本:私自身、中国との歴史は30年ほど前に世界銀行の50億円くらいの融資を使い、中国人民銀行さんの決済システムのパイロット版を作ったことから始まりました。そして今日まで、100数十回ぐらい中国を訪問しています。今でも、中国には10カ所くらい拠点があり、4千人くらいの従業員がいますので、ついこの間も、北京、上海、無錫に行ってきました。来週、周先生もよくご存知の、今年で第20回目になる「東京―北京フォーラム」というフォーラムが東京で開催されます。今回、中国側からもかなりの大物の方々が来られて、20回目の大会ということもあるのでしょうけれど、色々なテーマで議論をします。私はそこではデジタル分科会で、AIのガバナンスについて、議論させていただくことになっています。

私の長年の中国との個人的なつきあいも含めて考えてみますと、このGXにおいても、基本的には双方のルールをお互いにどう認識し合うのかということだと思います。いろいろな政府同士の取り決めもあるでしょうが、ベースは民間だと思っています。民間ベースがいろいろなビジネスをする上で、必要なものは契約に書かれてくる訳ですが、さきほど言いましたようにサプライチェーンの問題もありますから、それなりに手を突っ込んだ議論をしなければならないところもあります。互いにこういうことをしようと言うルールをagreeすることが第一歩だと思います。

岩本:ルールをagreeすることは、そのルールを互いに守っているよねということを認め合う、或いは、場合によっては、検証するようなことも必要になります。モニタリングといってもいいですが、こういった仕組みを、双方の政治体制が違うことも前提の上で、agree出来るかどうか。私はできると思います。

それから、さっき小手川さんからも何回も出ているように、世界中で、今年は選挙の年で1月から毎月のように、インドネシアがあり、ロシアがあり、インドがあり、フランスがあり、イギリスがあり、今回のドイツもあり、他にもいくつもありますが、本当に選挙の年です。日本もありましたが。

こういう世の中が大きく変わる年に、私は昔からこれをパラダイムシフトといっているのですが、凄い大きなパラダイムシフトの来る時代だからこそ、民間ベースのルールを作ってお互いに認め合って、それをモニタリングして検証していくという、こういうプロセスをお互いが尊重し合う。これが一番だなと思っています。私の今までの付き合いから見ても、充分、中国のさまざまな企業との間では出来ると思っています。

プロフィール

岩本 敏男(いわもと としお)

NTTデータグループ元社長

1976年日本電信電話公社入社。2004年NTTデータ取締役決済ソリューション事業本部長。2005年NTTデータ執行役員金融ビジネス事業本部長。2007年NTTデータ取締役常務執行役員金融ビジネス事業本部長。2009年NTTデータ代表取締役副社長執行役員パブリック&フィナンシャルカンパニー長。2012年からNTTデータ代表取締役社長を務め、海外でのM&Aなどを進めて2018年には売上2兆円を突破した。同年NTTデータ相談役に退き、保健医療福祉情報システム工業会会長に就任。2019年日本精工取締役、IHI監査役。2020年大和証券グループ本社取締役。2022年JR東日本取締役。2023年三越伊勢丹ホールディングス取締役。

■ シンポジウム掲載記事

■ 登壇者関連記事(登壇順)

【コラム】福川伸次:日中関係、新次元への昇華の途を探る 〜質の高い経済社会の実現と新グローバリズムの形成に向けて〜

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる

【刊行によせて】楊偉民:都市のハイクオリティ発展を促す指標システム

【刊行によせて】楊偉民:全く新しい視点で中国都市の発展状況を評価する

【講演】中井徳太郎:カーボンニュートラル、循環経済、自然再生の三位一体のイノベーション—地域循環共生圏構想

【ディスカッション】中井徳太郎・大西隆・周牧之:コロナ危機を転機に

【ディスカッション】中井徳太郎・安藤晴彦・和田篤也・周牧之:省エネ・再生可能エネルギー社会への挑戦と自然資本

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【コラム】邱暁華:高度成長からハイクオリティ発展へシフトする中国経済

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅰ):誰がグローバリゼーションをスローダウンさせた?

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅱ):ユーラシア大陸を視野に入れた米中関係

【刊行によせて】周牧之:新型コロナウイルス禍と国際大都市の行方

【論文】周牧之:二酸化炭素:急増する中国とピークアウトした日米欧

【論文】周牧之:アメリカ vs. 中国:成長と二酸化炭素排出との関係から見た異なる経済水準