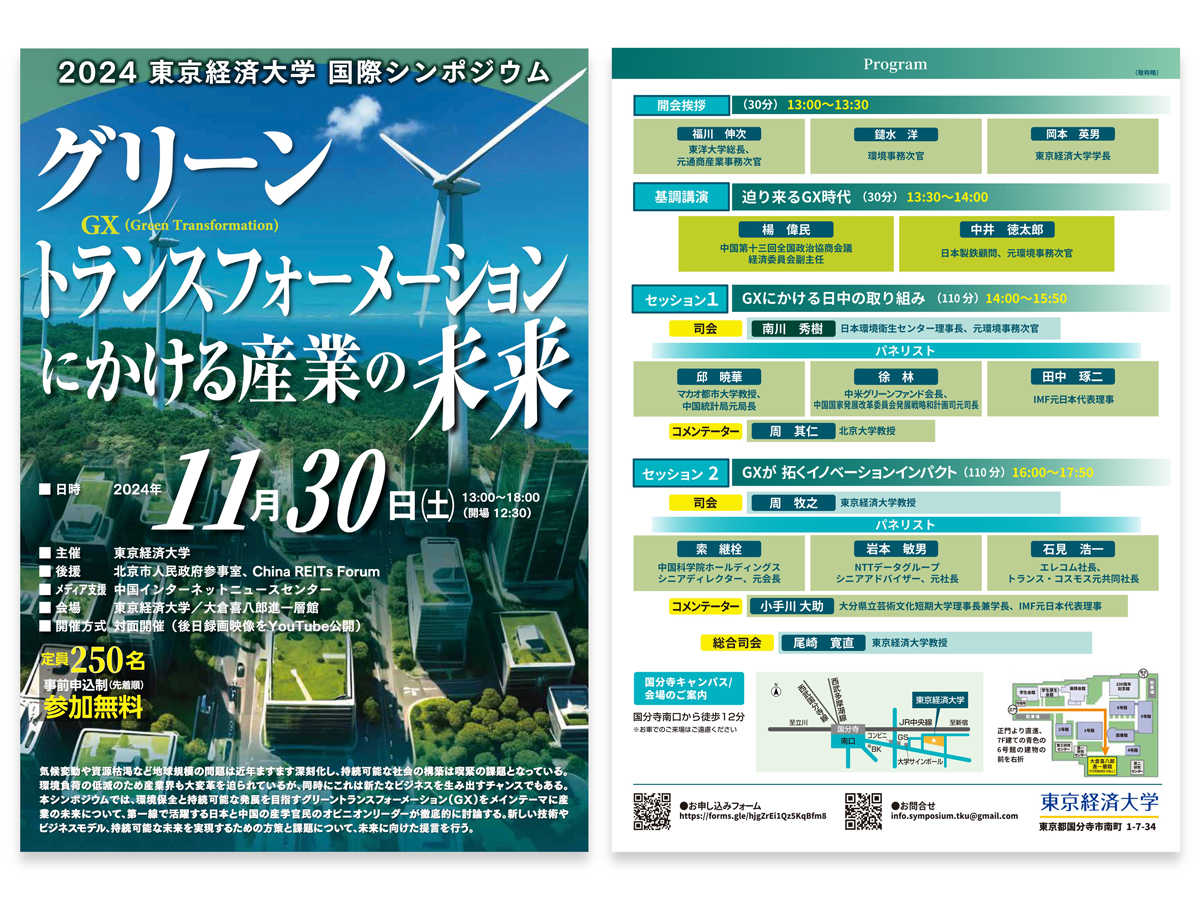

■ 編集ノート:東京経済大学は2024年11月30日、国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」を開催した。福川伸次元通商産業事務次官、鑓水洋環境事務次官、岡本英男東京経済大学学長、楊偉民中国第十三回全国政治協商会議経済委員会副主任、中井徳太郎元環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、邱暁華中国統計局元局長、徐林中米グリーンファンド会長、田中琢二IMF元日本代表理事、周其仁北京大学教授、索継栓中国科学院ホールディングス元会長、岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事、周牧之東京経済大学教授、尾崎寛直東京経済大学教授をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、日中両国のGX政策そしてイノベーションへの努力などについて議論し、未来に向けた提言を行った。楊偉民氏は基調講演をした。

■ 野心的なカーボンニュートラル目標が産業構造変革を

今回の会議のテーマ「GXにかける産業の未来」は中国にとっても大変重要な課題です。実は、私が策定担当をした第十一次五カ年計画において、当初から強調していた目標があります。それは、GDP当たりエネルギー消費を20%削減すること、そして主要な汚染物質を10%削減することです。この目標は、持続可能な発展に向けた初期の試みとして、当時非常に注目されました。同計画策定から約15年、私たちはさまざまな改革を経て、いま新たな目標、すなわち「カーボンピーク」と「カーボンニュートラル」を掲げています。

中国の習近平国家主席は、2030年までに二酸化炭素の排出ピークを迎え、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという野心的な目標を2020年に発表しました。これは単なる数値目標にとどまらず、中国がグローバルな気候変動対策においてリーダーシップを取るための重要な一歩です。これらの目標は、中国経済の将来を決定づける重要な枠組みとなり、中国の産業構造にも大きな変革をもたらします。

これまで、中国は風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーを急速に拡大してきました。今年のデータによると、中国の風力発電と太陽光発電の設備容量はすでに12億キロワットに達しました。これは当初の目標より6年前倒しでその目標を実現したことになります。現在、中国の発電設備の約40%がグリーンエネルギーとなり、その普及が進んでいます。もちろん、まだ完全な再生エネルギー転換には時間がかかるものの、この分野は確実に進展しています。

今日のテーマGXに関連する内容は、私の後に登壇される中国の専門家がさらに深掘りしていきます。そのため、私は中国経済の現状とその将来に向けた課題について、少しご紹介します。

まず、現在の中国経済についてお話しします。今年、中国政府は中央政治局会議と全国人民代表大会常務委員会という二つの会議を追加開催しました。二つの会議では、中国経済が抱える困難をどう乗り越えるか、また今後の経済政策について重要な議論が交わされました。中国は、世界経済の中で重要な位置を占めており、中国経済の不安定は、世界全体に波及する可能性があります。日本を含む世界各国が、中国経済の動向を注視していることは言うまでもありません。

■ 中国経済の動向と構造的な課題

現在の中国経済は、短期的、周期的な要因の影響を受けていますが、長期的、構造的な要因によるものもあります。

まず、短期的な経済状況です。2024年の中国経済は、第1四半期は比較的良好でしたが、その後成長率はやや低下し、第3四半期には4.6%となりました。これにより、当初の目標である5%の成長を達成するためには、かなりの努力が求められています。

次に、長期的な構造的課題についてです。中国は現在、世界第2位の経済規模を誇る国であり、非常に大きな潜在力を持っています。産業基盤や人材資源、インフラの整備状況など、中国の強みは他国と比べても際立っています。

しかし、40年近くにわたる経済成長の中で、従来の経済モデルには限界が見え始めています。特に、過去経済成長の原動力であった投資依存型のモデルから、消費中心のモデルへの転換が求められています。加えて、環境問題や社会福祉の充実など、構造的な課題の解決が今後の経済成長にとって重要な鍵となります。

産業構造については、過去10年間で最も成長に貢献した産業は、主に3つのカテゴリーに分類されます。1つは金融、不動産、建設です。2つ目は製造業です。3番目は、行政、医療、教育です。特に住宅などの家計消費の増加、政府支出における教育と医療の増加はこれらの産業を牽引しています。

今後の産業政策の基本的な方向性は、新興産業を積極的に発展させ、未来の産業を育成し、伝統産業をアップグレードすることです。特に消費産業の発展により注力されるべきだと私は考えています。それにより、経済発展のニーズの家計消費へのシフトが加速するでしょう。

空間構造については、都市化の進展が今後の成長にとって重要です。中国の都市化率はまだ先進国に比べて低く、都市化は今後数十年にわたる経済成長の大きな原動力となります。特にいま約3億人口が都市に移動したにもかかわらず戸籍などの原因で未だ十分な社会福祉や公共サービスを受けられていません。これらの人々の社会福祉の向上や不動産購入などの資産能力の向上は、経済発展に大きな可能性をもたらすでしょう。

過去10年間の中国の国土構造の変化を見ると、現在、長江デルタ、珠江デルタに中国で最も発展する都市が集中しています。両デルタ地域が中国経済に占める比重が、今も向上し続けています。また過去10年間、新たに7000万人の人口が、メガシティに移動しました。これらの国土構造の変化が中国経済発展の効率を一層高めていくでしょう。

■ 改革の加速で、高度な社会主義市場経済体制の構築を

中国共産党第20期中央委員会第3回会議(以下、三中全会)は、都市・農村の二元構造の緩和を提唱しています。このため、より多くの雇用を創出し、農村人口の都市への移転を促し、人口の都市化率を高めていく必要があります。同時に、農村から来た人々の、都市での就労定住問題にも重点的に取り組みます。さらに、農村の土地制度を改革し、所有権、請負権、請負地の経営権を分離することも必須です。中国独自の財産権制度の改革により、農民が自宅を賃貸し投資できるようにし、住宅用地の価格を下げ、農民の収入も増加できるでしょう。

中国の構造問題を解決するには、改革を加速し、高度な社会主義市場経済体制の構築を加速することが最も重要であると思います。これは、2024年夏開催の三中全会で出された全体目標です。すなわち市場主導の資源配分と政府の役割をより発揮できる体制を作り上げること。資産権については更なる属性と責任の明瞭化、保護の厳格化、売買のスムーズ化の制度を完備すること。中央政府と地方政府との間に、より明確な財権と責任分担体制を整えること。イノベーションを奨励し、質の高い新たな生産力を持続的に生み出す体制を作ること。新たに、より効果的な生態保護、環境対策を進める体制を整備すること。国際的なルールに則った全面開放体制を整えること。これらの改革を一層進めていきます。

プロフィール

楊 偉民 (Yang Weimin)

1956年生まれ。中国国家発展改革委員会計画司司長、同委員会副秘書長、秘書長を歴任。中国のマクロ政策および中長期計画の制定に長年携わる。第9次〜第12次の各五カ年計画において綱要の編纂責任者。中国共産党第18回党大会、第18回3中全会、同4中全会、同5中全会の報告起草作業に参与した。同党中央第11次五カ年計画、第12次五カ年計画、第13次五カ年計画提案の起草に関わるなど、重要な改革案件に多数参画した。

主な著書に、『中国未来三十年』(2011年、三聯書店(香港)、周牧之と共編)、『第三の三十年:再度大転型的中国』(2010年、人民出版社、周牧之と共編)、『中国可持続発展的産業政策研究』(2004年、中国市場出版社編著)、『計画体制改革的理論探索』(2003年、中国物価出版社編著)。

■ シンポジウム掲載記事

■ 登壇者関連記事(登壇順)

【コラム】福川伸次:日中関係、新次元への昇華の途を探る 〜質の高い経済社会の実現と新グローバリズムの形成に向けて〜

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる

【刊行によせて】楊偉民:都市のハイクオリティ発展を促す指標システム

【刊行によせて】楊偉民:全く新しい視点で中国都市の発展状況を評価する

【講演】中井徳太郎:カーボンニュートラル、循環経済、自然再生の三位一体のイノベーション—地域循環共生圏構想

【ディスカッション】中井徳太郎・大西隆・周牧之:コロナ危機を転機に

【ディスカッション】中井徳太郎・安藤晴彦・和田篤也・周牧之:省エネ・再生可能エネルギー社会への挑戦と自然資本

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【コラム】邱暁華:高度成長からハイクオリティ発展へシフトする中国経済

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅰ):誰がグローバリゼーションをスローダウンさせた?

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅱ):ユーラシア大陸を視野に入れた米中関係

【刊行によせて】周牧之:新型コロナウイルス禍と国際大都市の行方

【論文】周牧之:二酸化炭素:急増する中国とピークアウトした日米欧

【論文】周牧之:アメリカ vs. 中国:成長と二酸化炭素排出との関係から見た異なる経済水準