東京経済大学創立120周年記念シンポジウム

※画像をクリックするとシンポジウムの動画がご覧になれます

■ 特別Session ■ 「コロナ危機で加速する産業のデジタル化」 司 会 周牧之 東京経済大学経済学部教授 パネリスト 武田信二 TBSホールディングス取締役会長

日時 2020年12月19日(土)16:00〜18:00

周 :本日は、東京経済大学創立120周年記念シンポジウム「コロナ危機をバネに大転換」のオンライン配信をご視聴いただきありがとうございます。特別セッションの司会を務めます、東京経済大学の周牧之です。

まず、パネリストをご紹介いたします。TBSホールディングスの武田信二会長です。そして、ミライト・ホールディングスの鈴木正俊相談役です。どうぞよろしくお願いします。

今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、YouTubeのライブでシンポジウムの配信を行って参ります。

特別セッションでは、「コロナ危機で加速する産業のデジタル化」というテーマを設定しています。今日は特に、メディアの「DX」を中心にディスカッションを進めて参りたいと思います。さて早速、本題に参ります。

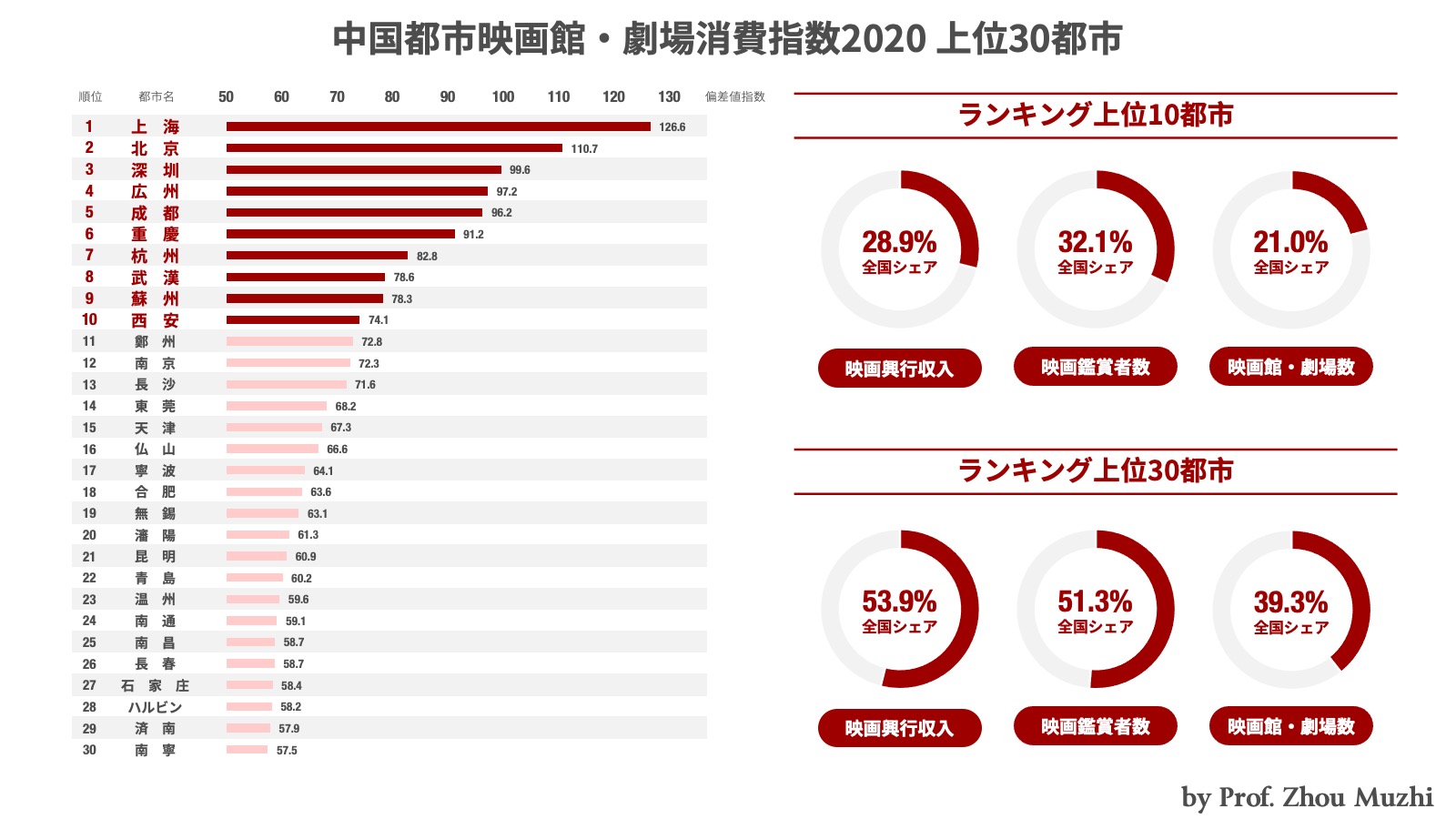

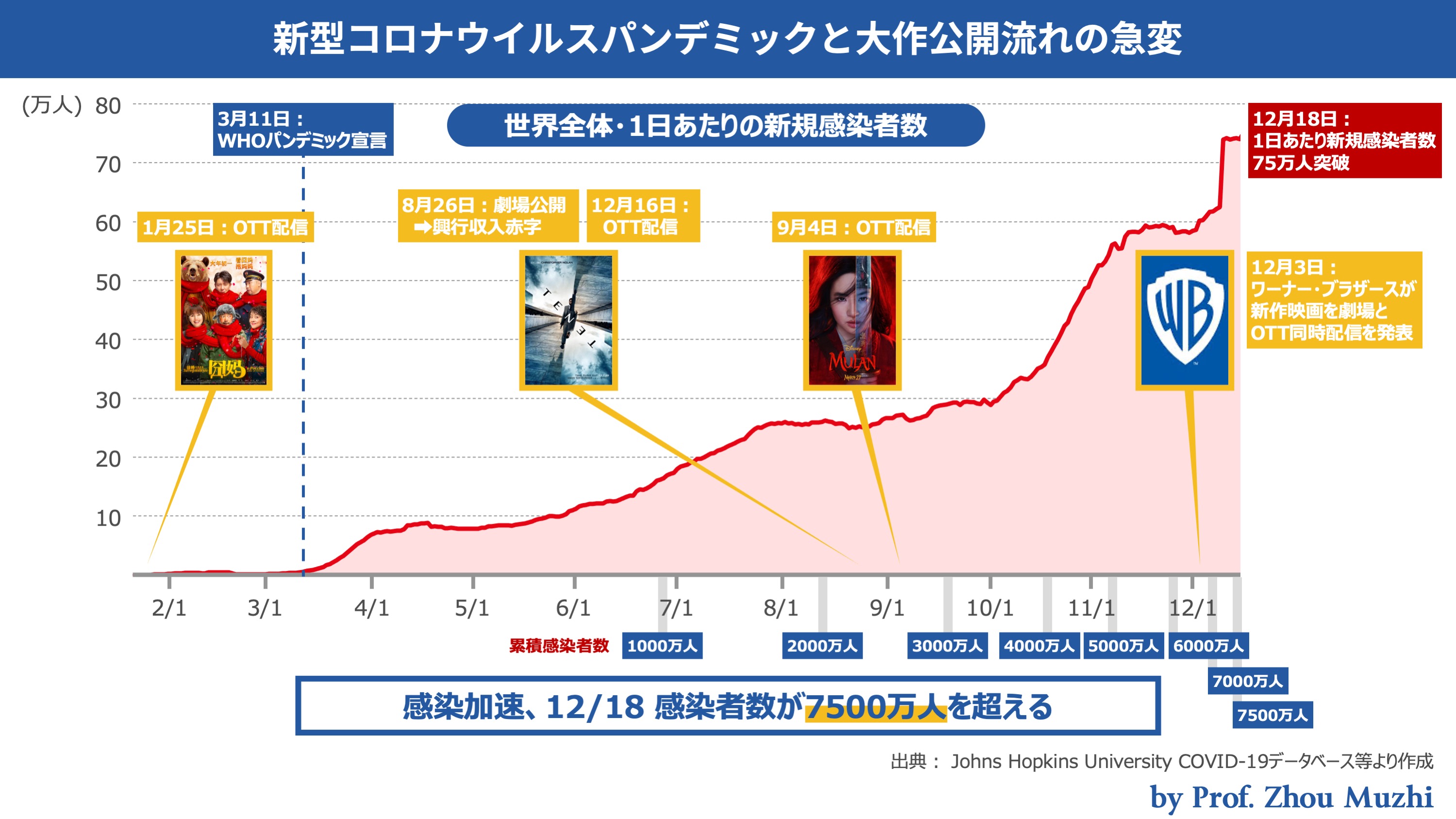

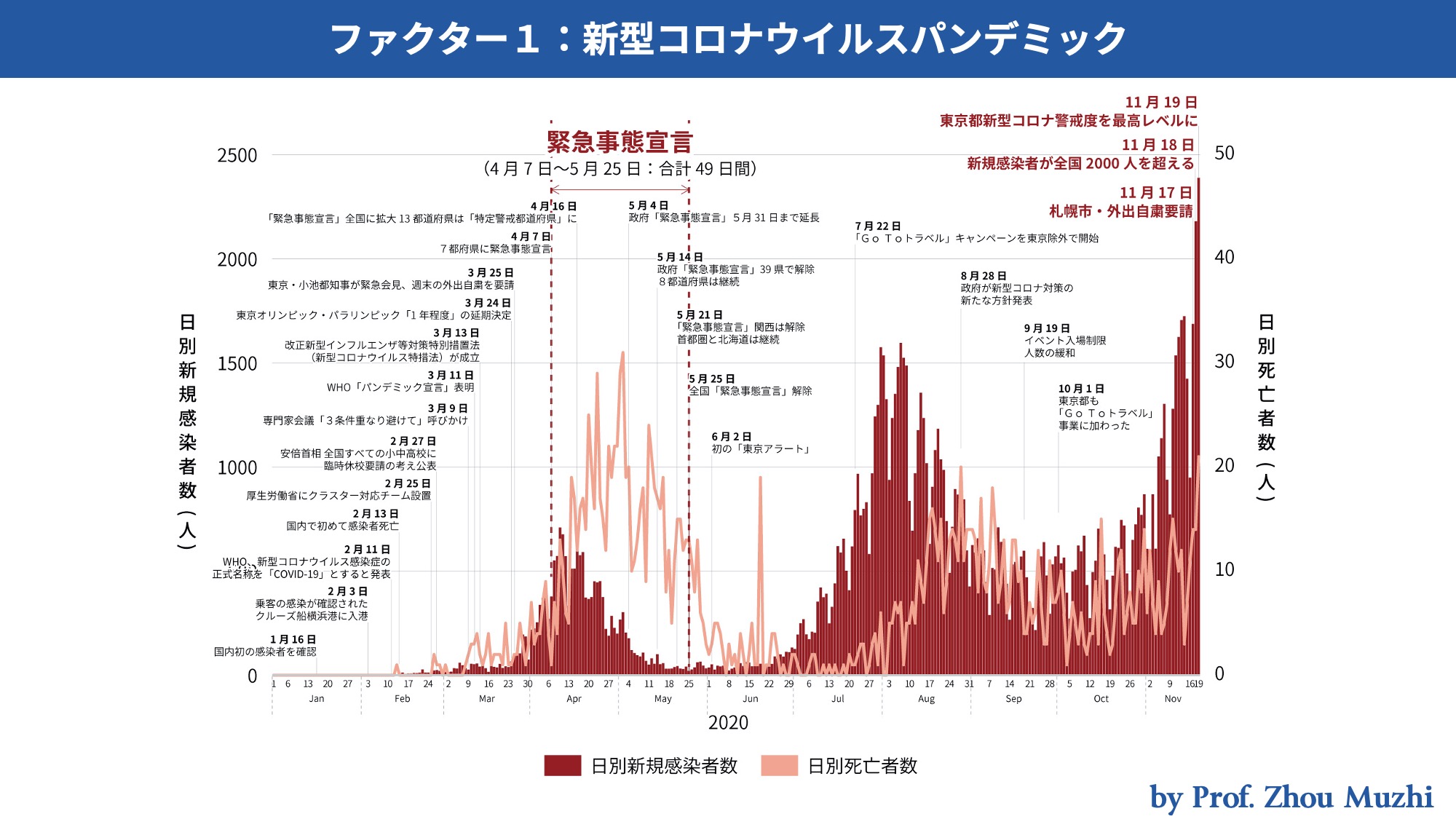

最初の問題提起です。コロナパンデミックで、世の中のリモート化が急激に進みました。まずは皆さんの身近な映画の新作公開を事例にして、リモート化のリアリティを検証してみたいです。

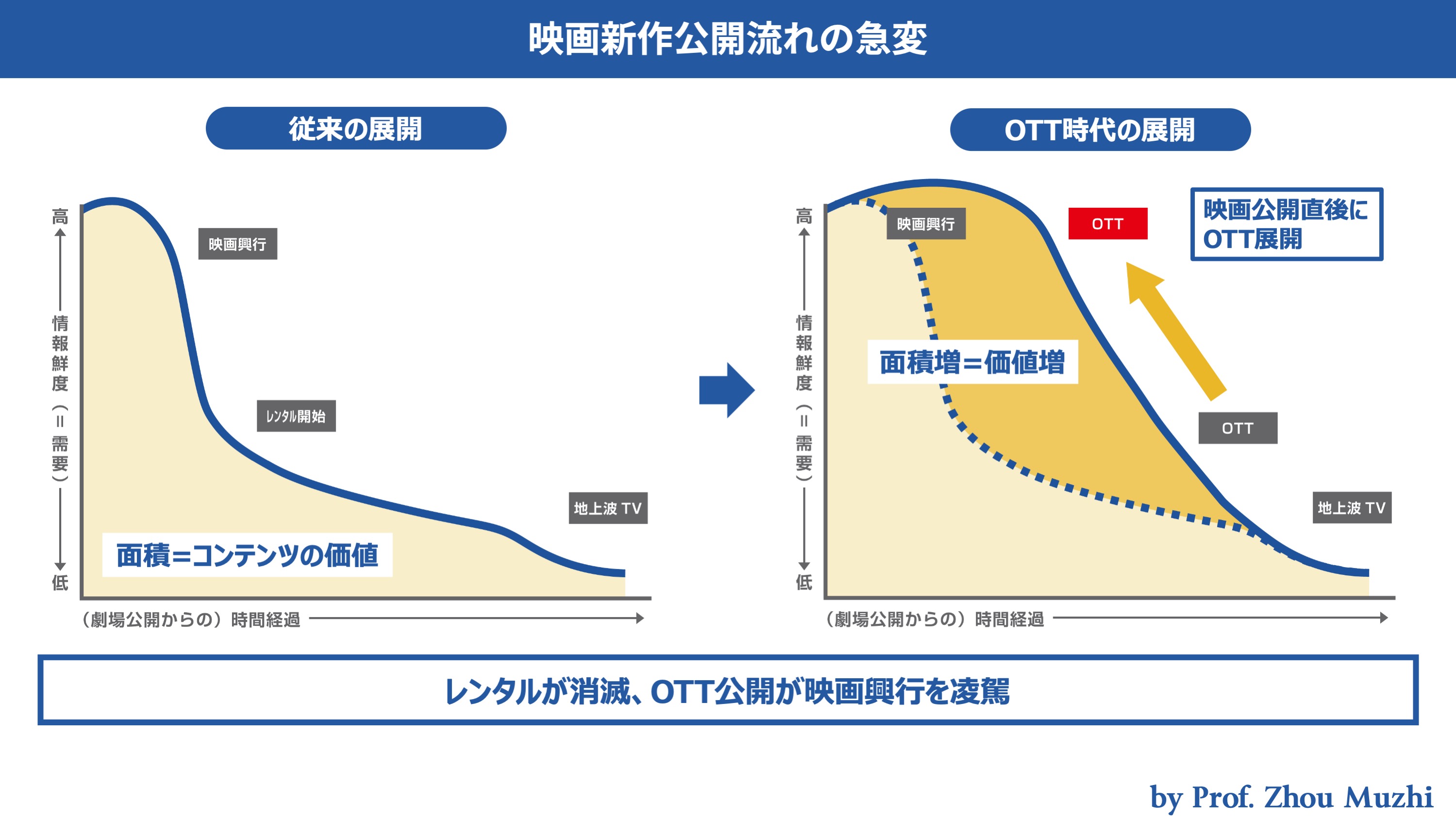

ご存知のように従来、映画の新作はまず映画館で放映され、しばらく経ってからレンタルの開始。そして間を置いてようやく地上波テレビで流すものでした。最近は「OTT」というネットで配信するサービスができたことで、レンンタルがかなりOTTに取って変わりつつあります。

さらに、新型コロナウイルスのパンデミックの中で、非常にこの OTT の配信が前倒しされてきた事例があります。まず、それを検証していきたいと思います。

このグラフの一番左のポスターは『Lost in Russia』という映画です。中国では春節映画が一番稼ぐものになっており、この映画は今年の春節の大作として期待されていました。しかし、春節の直前に新型コロナの問題が起こり、映画館での上映が中止されたのです。

そこで、この映画は思い切って1月25日(中国の春節の元日)にネットで配信され、大変な話題を呼びました。しかし、これは中国語の世界での話題で、外ではほとんど知られていない話でした。

次は『ムーラン』です。『ムーラン』はDisneyが撮った映画です。制作費に2億ドル、ざっと200億円をかけて中国の古代の物語をベースにした映画です。これもやはり、劇場公開がコロナで中止されました。そして9月にOTTのオンライン配信になり、世界的に話題になったのです。

さらに12月になると、今度はWarnerが2021年公開の映画17本すべての劇場公開と、OTT配信を同時にやることを発表したのです。これは今までの流れをひっくり返すような大きな話であり、皆びっくりしています。

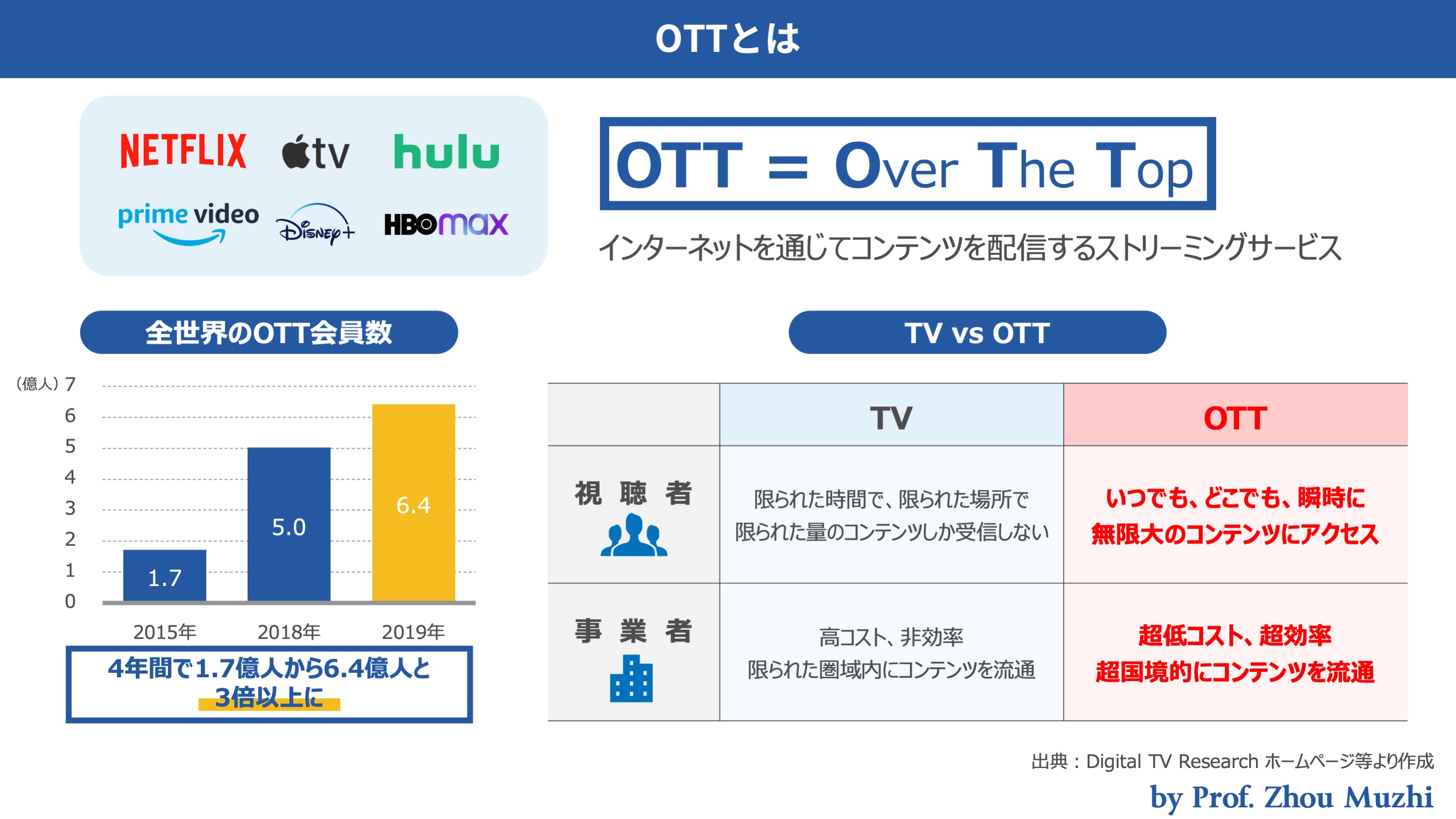

そもそもOTTとはどういうものなのか。英語では「Over The Top」です。インターネットを通じてコンテンツを配信するサービスですが、「Netflix」や「Apple TV」といった事業者がOTTを代表する存在です。

では、OTT とテレビとの違いは何なのか。 視聴者から見ると、テレビは限られた時間、限られた場所で、限られたコンテンツしか受信できないものです。しかしOTT の場合は、いつでもどこでも瞬時に、無限大のコンテンツにアクセスできる利点があるのです。

事業者から見ると、テレビの場合はコストが高い。やはり限られた圏域の中で流すことで、効率は決してそれほど高くはない。OTTの場合は超低コスト、超効率と言われます。国境を越える流し方もできるため、非常に効率が良いのです。

では今、世界でOTTのオーディエンスはどう増えているのか。なんと、過去4年間で3倍になったのです。この図は2019年のデータですが、今6.4億人もOTTのサービスを受けています。このOTT のサービスが、新型コロナパンデミックの中でも大変勢い付いてきているのです。

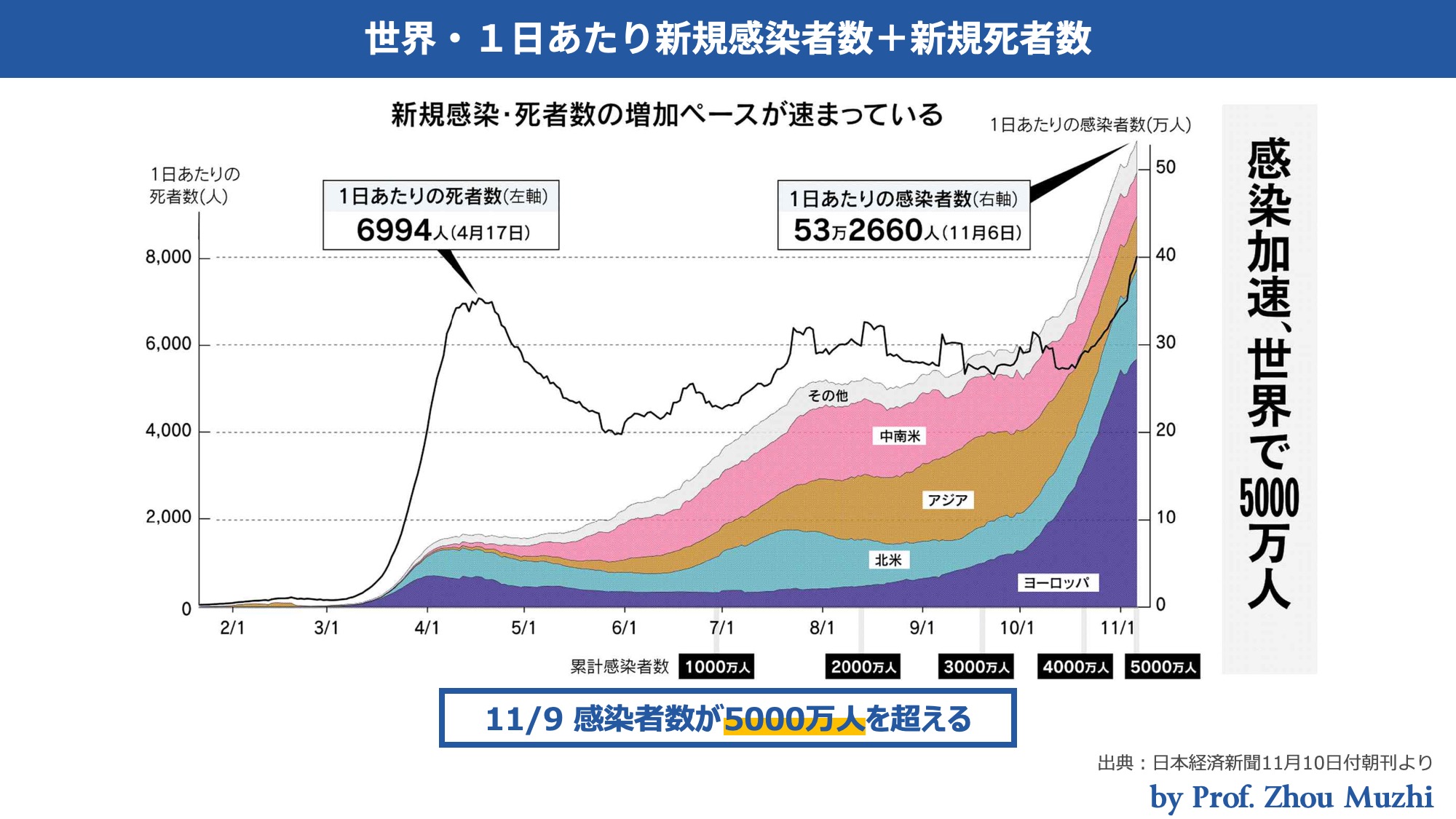

先ほどの話を新型コロナ感染者の累積の図に合わせて落としてみると、さらにこのリアリティが見えてきます。例えば『ムーラン』と同じくらいの制作費、2億ドルをかけて作った『TENET テネット』という大作映画があります。

この映画は最初、やはり劇場公開にこだわったのです。コロナ禍でも劇場公開に踏み込んだのですが、なかなかうまくいかずに興行収入をあまり稼げなかった。そして、ようやく12月16日にOTT配信をしたのです。

私も実は昨夜、OTTで買って観てみました。非常に謎めいた内容ですが、なかなか良い作品でした。新型コロナの大流行の中で、今どんどんOTTの公開は前倒しされています。さらに将来コロナが終わっても、この流れは終わらないのではないかと私は思っています。

それでぜひ、鈴木さんから順でお二方に大所高所から、このリモート化はどこまで世の中を変えていくのかをお話いただきたいです。どうぞ、鈴木さん。

生活様式の変化で露呈した「使えるのに使わなかった技術」 鈴木 :

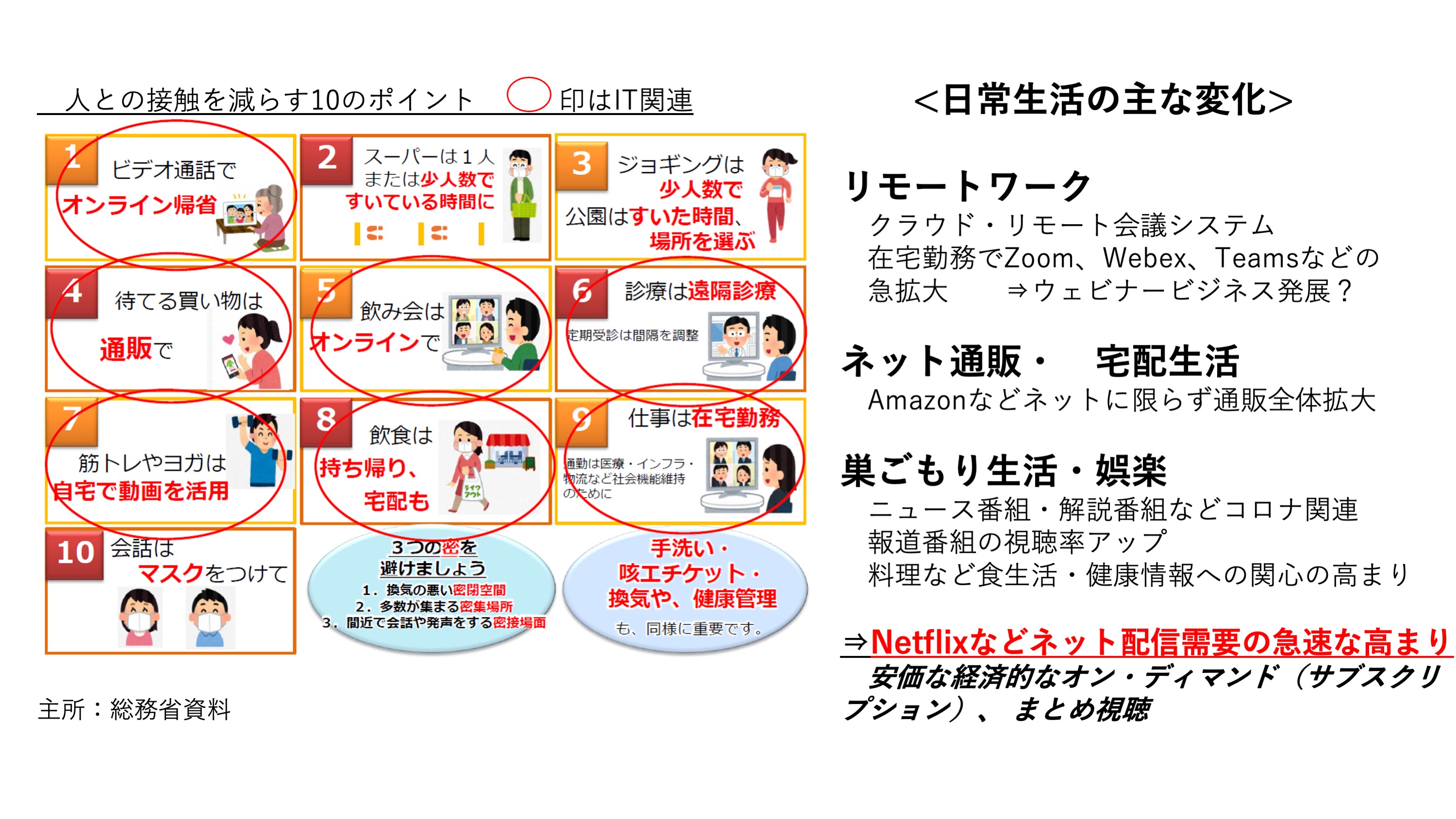

今回「2020年コロナ感染症と日常生活」としてまとめています。左の図で1から順に、こうしてコロナ感染症を防御しましょうという項目です。例えば、「オンライン帰省」や「マスク」はもちろん、「在宅勤務」など10点の指摘がありました。

そのうち〇がついている7カ所は、ほとんど IT 活用なのです。それで、あっと気がつきました。今回の主な変化は何だったかと身近なことから考えると、「リモートワーク」がありました。

あと「ネット通販・宅配」、特に「キャッシュレス」が実は非常に進んできた。現金で受け渡ししないようにするためのキャッシュレスです。これは、日本は非常に遅れていた現象です。中国がものすごく進んでいますが、こういう変化がある。

あとは、「巣ごもり生活・娯楽」です。テレビには釘付けになったのですが、はっと気がついた時に今、周先生からもありました Netflixのようなネット配信の需要が隠れたところで急速に高まってしまった。

テレビは番組が決まって番組欄、あるいは毎日の放送で観ていく。あとで武田さんのほうから出てくると思いますが、毎週の放送で定時にドラマを観ている。このパターンでした。

しかし1日家にいるため、自分の観たい時に観る需要へと変わり、急に膨らんできた。連続ドラマは一つ観ると、次から次へ観てしまうものです。高齢者が夜中の2時から昼の3時までかけて、ずっと観る状況も現れてきた。このように視聴の形態が変わったことも、隠れたところで高まってきた。

そうして、リモートの生活がスタイルとして定着してきました。今までも、できなかったわけではないのです。やらなかったのです。コロナという針がピッと出てきた瞬間に行動様式が変わり、それが繰り返し体に染み渡ってきた。それが周先生の言うように、これから先続くのかなと思います。

簡単に、どんな例があったのか追ってみます。大学も会社もそうですが、会議は Web 会議になりました。これは技術的に、非常に複雑な組み合わせではありますが、一人で毎日家にいながら会議に出るのは技術的にはできたのです。でもやらなかった。これが、いきなり花開いた。

他の例を見てみますと「ヘルスケア」です。リモート遠隔診療のようなスタイルも、実は始まった。

あるいはニュースでよく出てきますが、どこで人が密になっているのかもデータはたくさんあったのですが、これまで人が集まるか集まらないかを見ても仕方ないとあまり注目されなかった。しかし、自分の命に関わることになった瞬間、突然ニュースで採用された。

あるいは「物流、流通、通販」です。いかに合理的にやっていくか。手の伝票ではやっていられないと、これも進みました。

まだ日本では駄目で中国では進んでいるのが、流通です。無人ロボット、あるいは無人流通。具体的には、百度(Baidu)も現実的にやっていますが、病院に自動的に配送することも進んでいます。

また、違うかたちの例もあります。イギリスでは自分で失業保険を申請しなければいけないのに、なかなか手続きの申請に行くのが難しい。そのため、全部ITを駆使してスマホで対応する動きが急速に増えています。これも今までもできたのですが、やる人はあまりいなかった。

日本も政府と国民との間をオンライン化し、「デジタル・ガバメント」をやろうと今の内閣も進めていらっしゃいます。これも一気に需要が盛り上がってくることになります。

いずれにしても、IoTは非常に進んできていると思います。このキーは皆さんあまり言わないですが、「デジタル化って何?」ということです。

わざと皆さんもご存知のところにペーパーを入れたのですが、単に情報をデジタルにする、集めやすくするということではありません。あるいは、作業が効率化してコストが安くなることでもありません。「跨いでいく」ということです。

ちょっと変な話ですが、こういうご時世ですから「葬儀の時にどうするのだろう?お通夜は?お葬式は?」と悩んでも、今はほとんど斎場に行って、そのまま家に帰ってくるそうです。葬儀屋さんの仕事がなくなった、お通夜やお葬式の手配がいらなくなった。しかしそれができなくなることで、デジタルでやることとの間のプロセスを縮めていくことができます。

さらに簡単に言えば、衣服を身につけて毎日会社に通いませんからクリーニングの需要も減ります。電車の需要もそうかもしれません。近所のクリーニング屋で聞いていると、「洗濯物が少なくなりました。皆さん家にいますから」というように、プロセスが縮まることがどんどん起きてきた。

今までのデジタルという情報を分解することにより、目に見えることでプロセスがものすごく進む。手数が減り、リモートもできる。そうなってきたと思います。

「Before Corona」として、「デジタル技術があります。デジタル基盤で5Gが出ます。安くなって大容量で、テレビも4K、8Kが観られるようになります」、こうしたところは今まで見ていました。

しかし技術の変遷ではなく、それぞれ個人や産業、あるいは社会、生活の仕方自体が変わっていくところに具体的に行ってしまった。

便利になった世界ではなく、生活様式そのものが変わることが技術的に担保される。そうしたものがコロナで急速に、社会に変化を促すことになっていくと思います。

周 :

鈴木 : ちょっとすみません、もう1点だけ。後の話に繋がるので申し上げておきたいです。

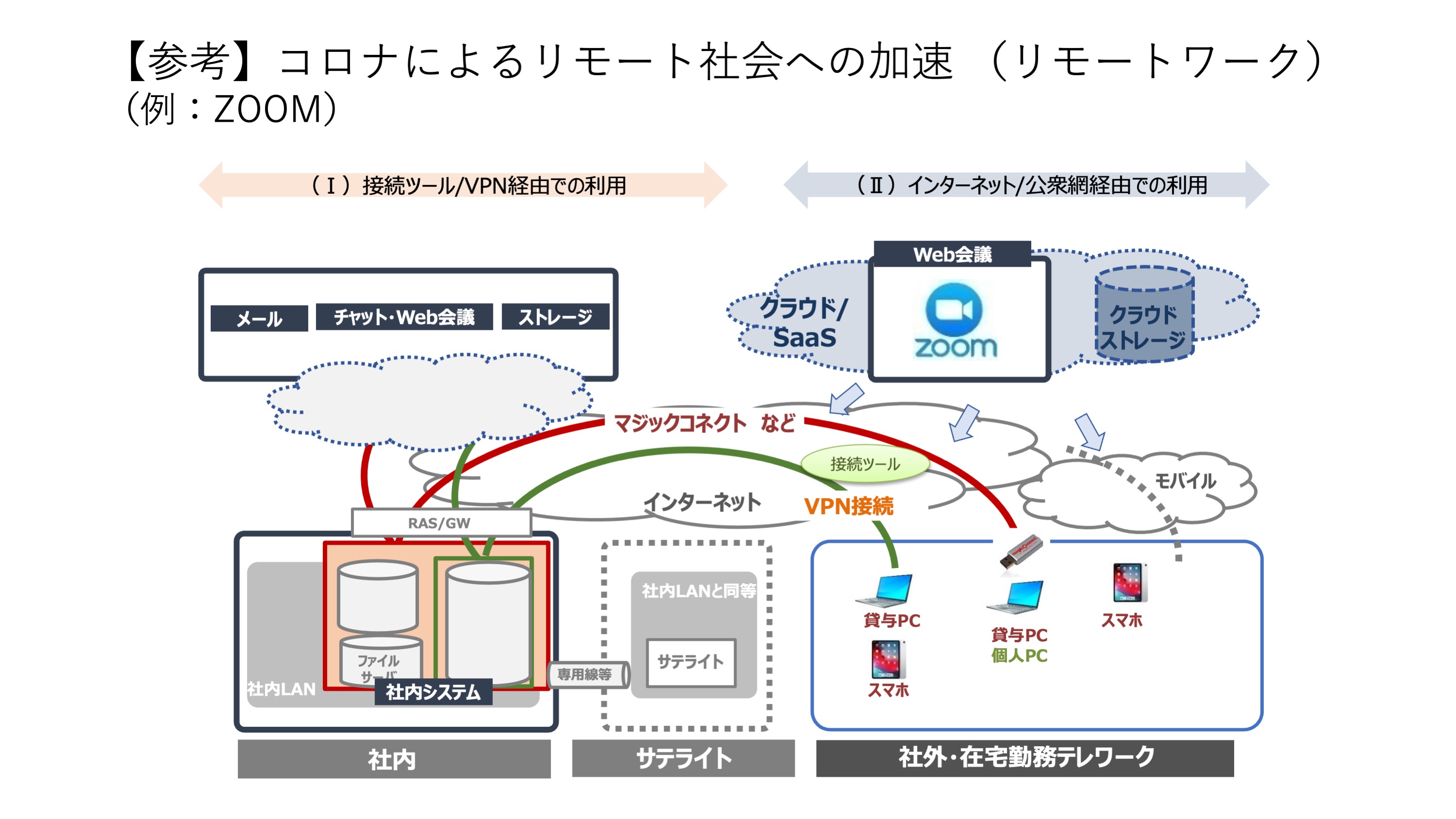

この図は、リモートのWeb会議の構成図を描いたものです。自分たちが見えている世界とは別の世界があります。実際に見えているのは、右下のスマホやPCだと思います。

皆さんもご存知のZoomの会議などがあります。これはクラウドの中に全部データが収容されていく、このバックボーンがないとできなかった。つまり Wi-Fiです。

日本が東京オリンピックをやろうとリオで立候補する時、「日本ほどWi-Fiが遅れていたらオリンピックなんか招致できないぞ」という背景がありました。掛け声をかけられてようやく5、6年経って、Wi-Fiが出来上がったのです。そしてWi-Fiが出来上がった時にコロナになったことで、Wi-Fiを使ってWeb会議ができるようになった。

何を申し上げたいかというと、技術的条件が揃っているものは皆さんも知らないところでたくさん進んでいるのです。スマホは通信のバックヤードがものすごく大きくなりました。進んでいるのですが使わなかった。それがコロナによって、一気に使えるようになってきた。

気合いだけでやろうとすると政府の支給援助金の話ではないですが、スピードが上がらないのです。上げろと言っても上がらない。でも仕掛けも出来上がっているところに、今回のコロナ問題があったことが後に繋がると思います。そこだけ頭に留めていただければと思います。

周 : はい。武田さん、どうぞ。

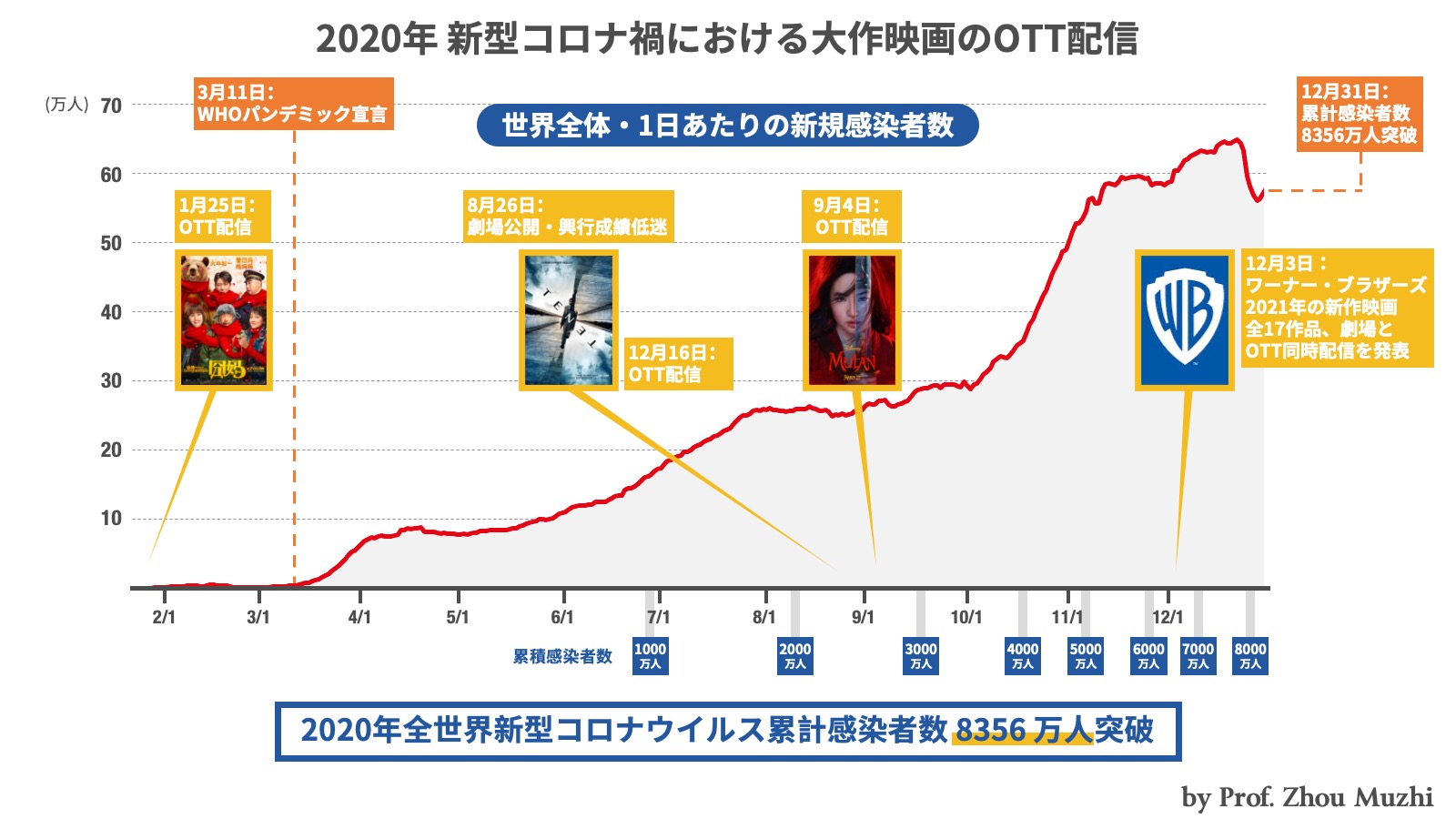

視聴者は飽くなき利便性を求めていく 武田 : 冒頭に周先生より、中国・アメリカを中心に「コンテンツの公開の流れが急変した」というお話がありました。日本では4月の緊急事態宣言の期間中は、映画館はお休みでした。撮影もできないため次の作品の公開日がどんどん遅れ、1カ月、2カ月と過ぎました。

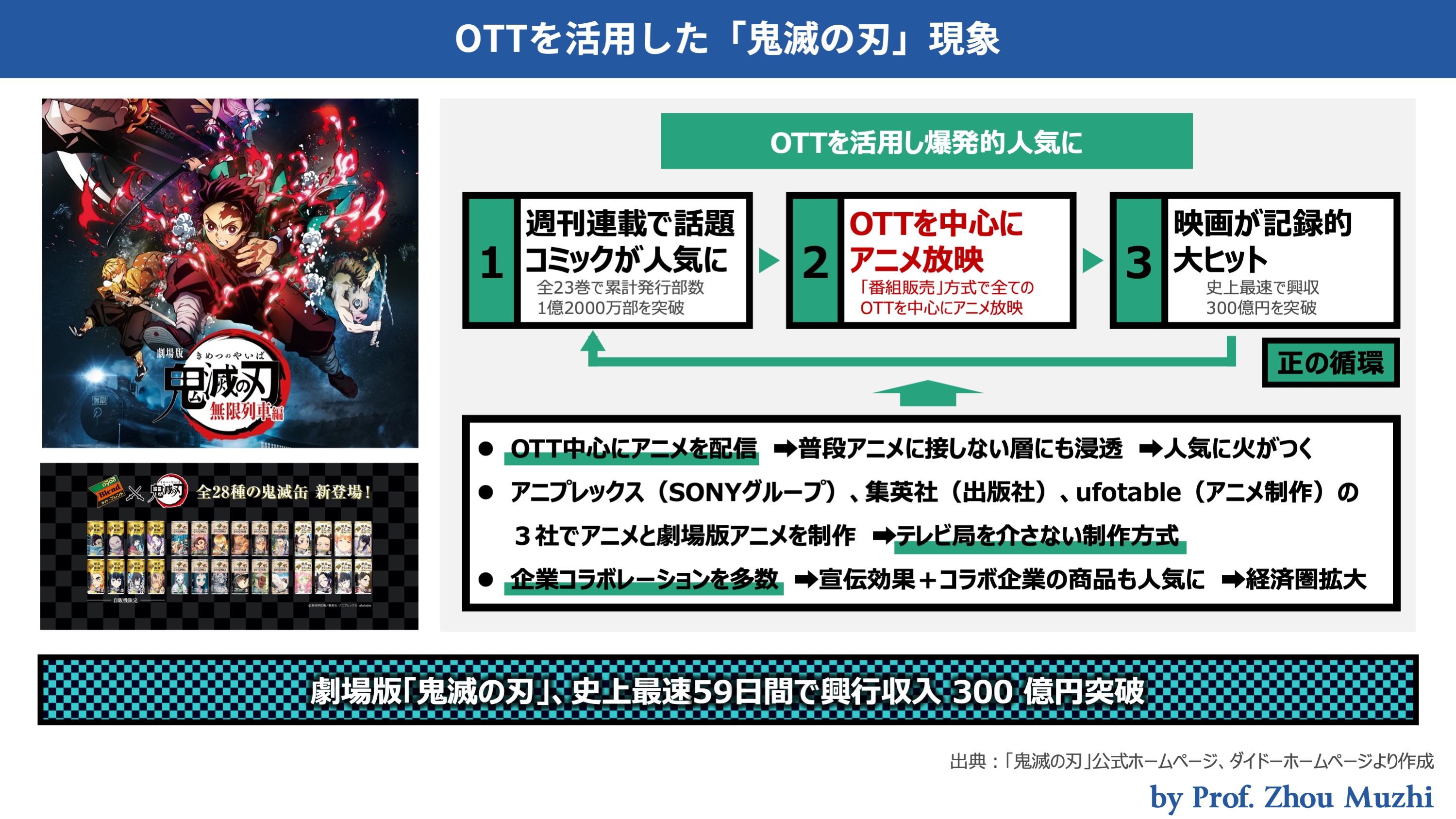

その後、映画館が再開されてからは「三密」を避ける状況で続きました。そしてご存知のように、話題の『鬼滅の刃』が公開されたとたん、映画館が満員になる状況が日本では続いています。

確かにパンデミックで三密を避ける映画館の状況がありましたが、OTT の話はパンデミック以前からずっと続いていたわけです。映画の流れも周先生からご紹介がありましたが、従来型のパターンではなく、映画館公開と同時にOTT配信という時代に来ていることは間違いない。パンデミックが加速させたことも事実だと思います。

今、欧米で新型コロナウイルスの感染が激しいことで、またロックダウンになっているところが増えている。ロックダウンの時は間違いなくOTTしかないわけです。

来年もそうした状況が続くであろうことから、映画の大作がOTT配信でスタートすると思います。日本的な事情もいろいろありますが、この流れは続いていくだろうと思っています。

実はデジタル化については、日本の放送においても古い話であります。地上波放送のアナログからデジタル化が始まったのは、東京や大阪、名古屋は2003年です。2011年には日本全国のテレビはすべてデジタル化しました。

この時のデジタル化において、我々放送人、あるいはその周辺の人たちの受け止め方に大きな問題があった。これは今や、デジタル庁のデジタル改革担当大臣である平井卓也さんもおっしゃっているそうです。

我々放送人にとって、デジタル化は莫大な投資を伴うものであり、非常にネガティブな印象です。デジタルの「デ」を聴くだけで体がビクッと硬直するような、そういうことが続いた。デジタル化したら何ができるのか、どうコンテンツの流通が変わるのか。そこまで想いが至らなかった。

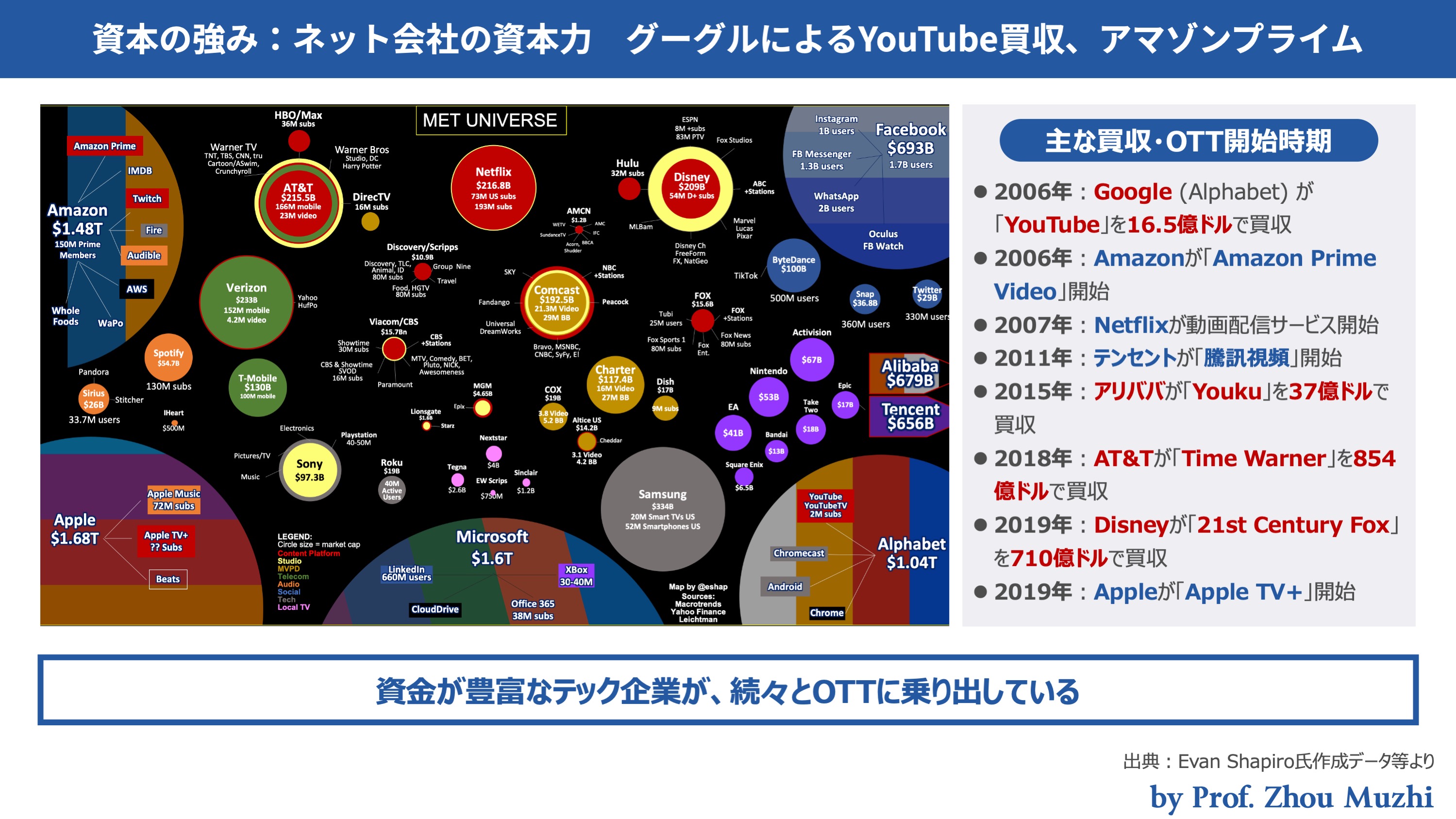

その間にアメリカやヨーロッパ、中国でどんどん進んでいく状況でした。OTTの話もずっと以前から我々も議論はしています。しかし、議論している間にアメリカの巨大資本がどんどんOTTを実現し、日本にも来る。こういう状況が今ではないかと思います。

ですので、コロナで加速するデジタル化、コンテンツ産業でいえばOTT化の流れは止まらない。ただ、その速度や放送は各国での事情が全く違います。それぞれの事情の中で進んでいくだろうと思います。

私は何年も前から「3つのanyの流れ」と言ってきました。「any time」「any where」「any device」。やはり視聴者、利用者は飽くなき利便性を求めていく。それに応えられない企業、産業は衰退していく。

まさにテレビとOTTを比較して、OTTは自分の好きな時間に、自分の好きなものを、自分の好きなところで観られる。こういう時代に向かっていくのは必然だと思います。

周 : ありがとうございます。OTTの流れが留まらない。さらに進んでいくのではないかということです。そこで、OTT の成り立ちを皆さんと一緒に整理していきたいと思います。

特別SESSION討論の様子(左から周牧之氏、鈴木正俊氏、武田信二氏)

周 : OTTとは、まずプラットフォームを提供する業者、コンテンツを提供する業者、さらに我々オーディエンス。

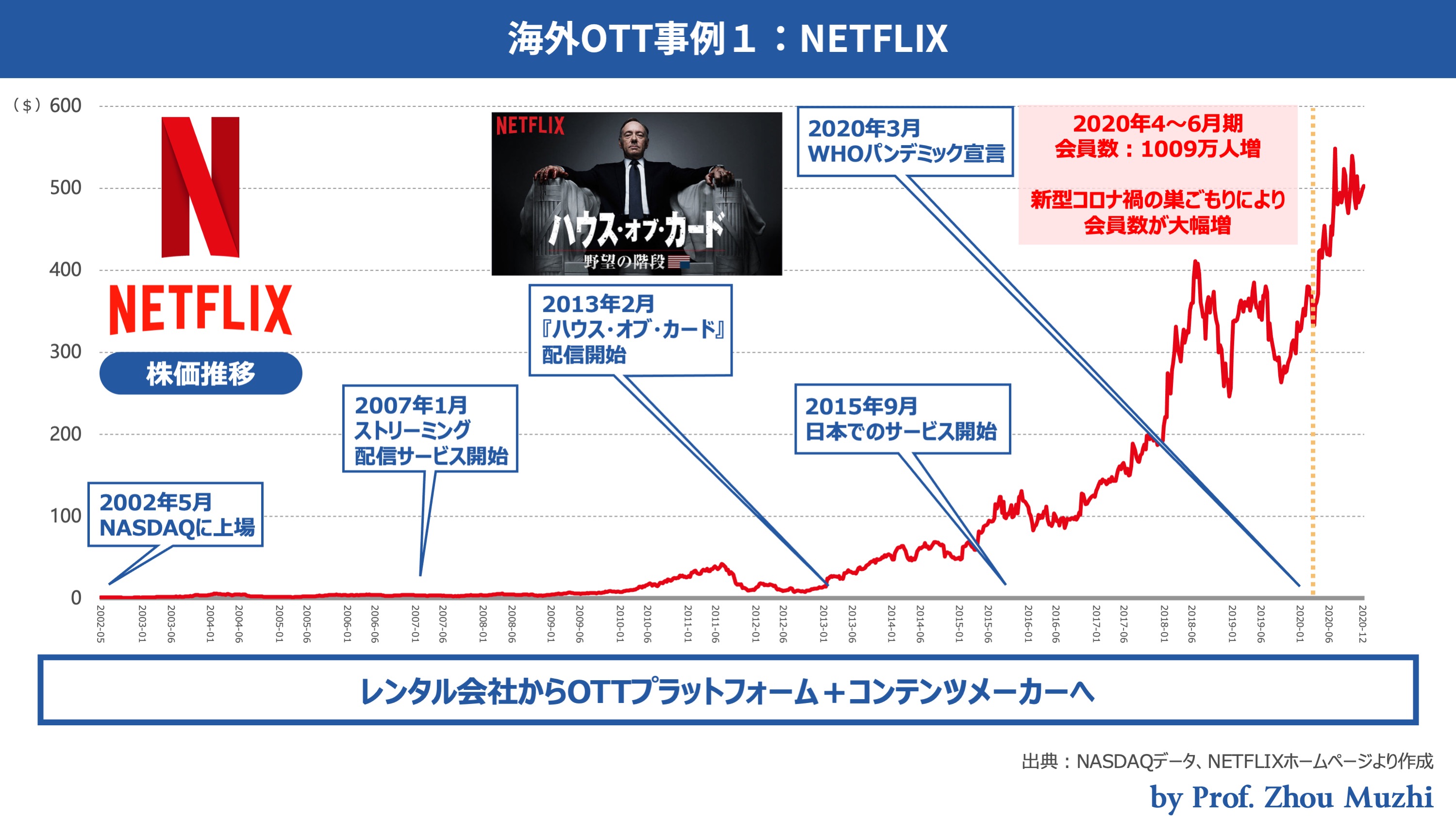

まず、プラットフォームの事例をいくつか取り上げます。今 Netflix は先頭を走っています。実際にNetflixを調べてみると、非常に DX の成功事例として見えてくるのです。

Netflixは、昔はレンタル会社でした。2002年にナスダックに上場し、しばらく株価が低迷していたのです。ようやく2007年に配信事業を開始しましたが、それでも株価が上がらなかった。

本格的に株価を上昇傾向に持っていったのは2013年です。『ハウス・オブ・カード』という、アメリカで非常に人気を得たテレビドラマシリーズを自社で制作して流すことで、成功が定着し始めた。

このコロナ禍で会員数はものすごく伸び、株価も伸びました。OTTの世界をリードする存在になってきたのです。

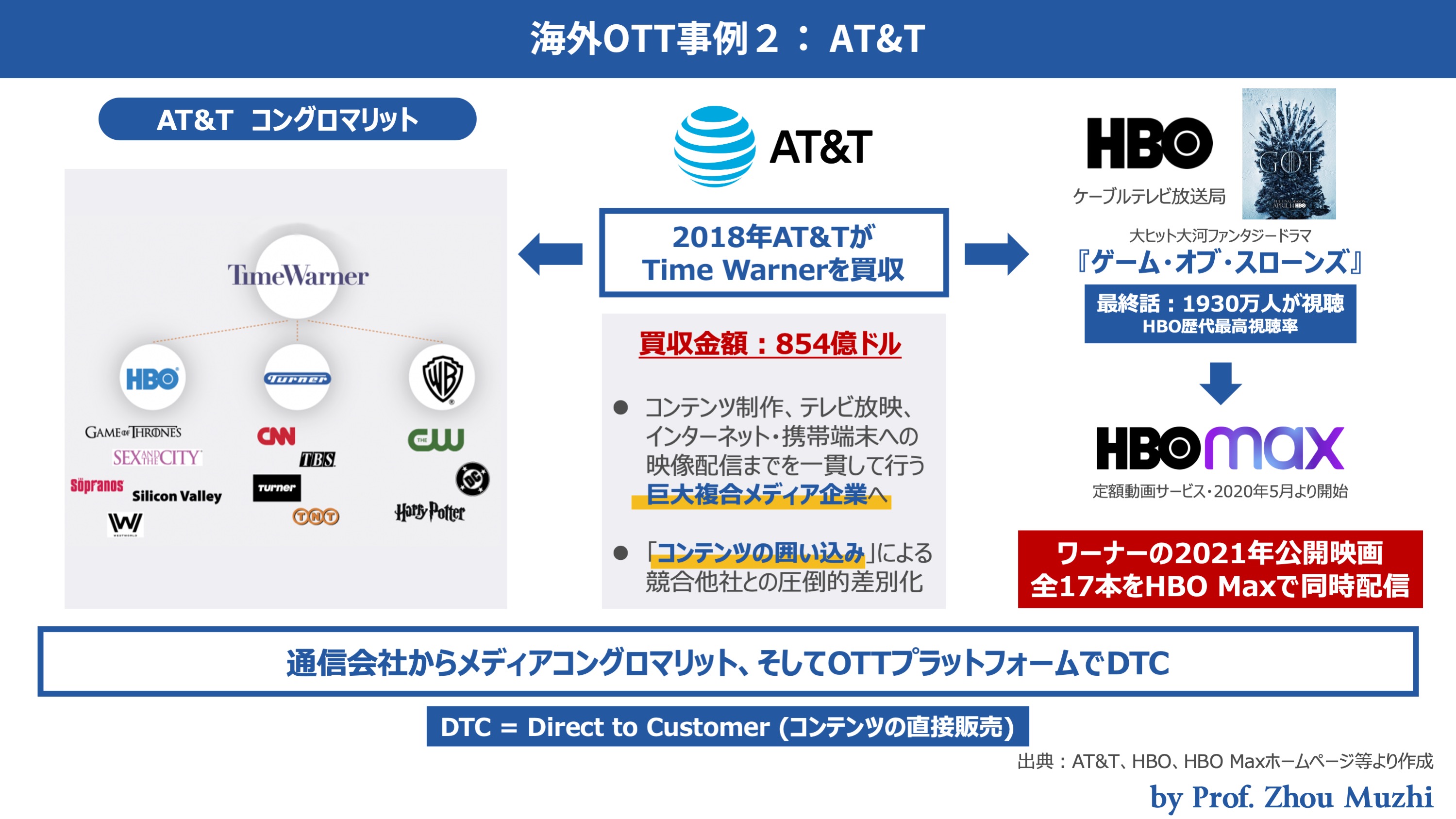

もう一つの事例は「AT&T」です。AT&Tは、鈴木さんのNTTグループに近い巨大な通信会社です。今年はNTTが4兆円を投資し、ドコモを完全子会社にしたことが非常に話題を呼びました。AT&Tも2018年に854億ドル、ざっと9兆円規模の資金を投入して「Time Warner」というメディアのコングロマリットを傘下に置いたのです。つまり、横の展開をしたわけです。

さらに今年は、この傘下の「HBO」というケーブルテレビの放送局をベースに、「HBO Max」というOTT事業を立ち上げました。HBOは、おそらく皆さんご存知の『ゲーム・オブ・スローンズ』という世界的大ブームを起こしたテレビドラマ番組を作った会社です。そのHBOがコンテンツをベースにして、OTT事業を展開したのです。

私は業界人をインタビューして、話を伺いました。最初に彼らが疑問視していたのは、「なぜHBO Maxがこんなに高い料金の設定をしているのか」ということです。要するに、このOTTのプラットフォームの料金は若干高い。

実際、12月にWarnerが2021年公開の映画を劇場と同時に全部、このHBO Maxで配信するというニュースを聴いて、私はなるほどと思いました。やはりすごいコンテンツを流そうとするから強気に出たわけです。

このようにコンテンツを直接OTTで配信するのは、「DTC(Direct to Customer)」という事業モデルです。ですから私から見ると、AT&Tがまず傘下にコンテンツメーカーを置き、さらにコンテンツをどんどんOTTで配信する戦略に出たのではないかと思います。

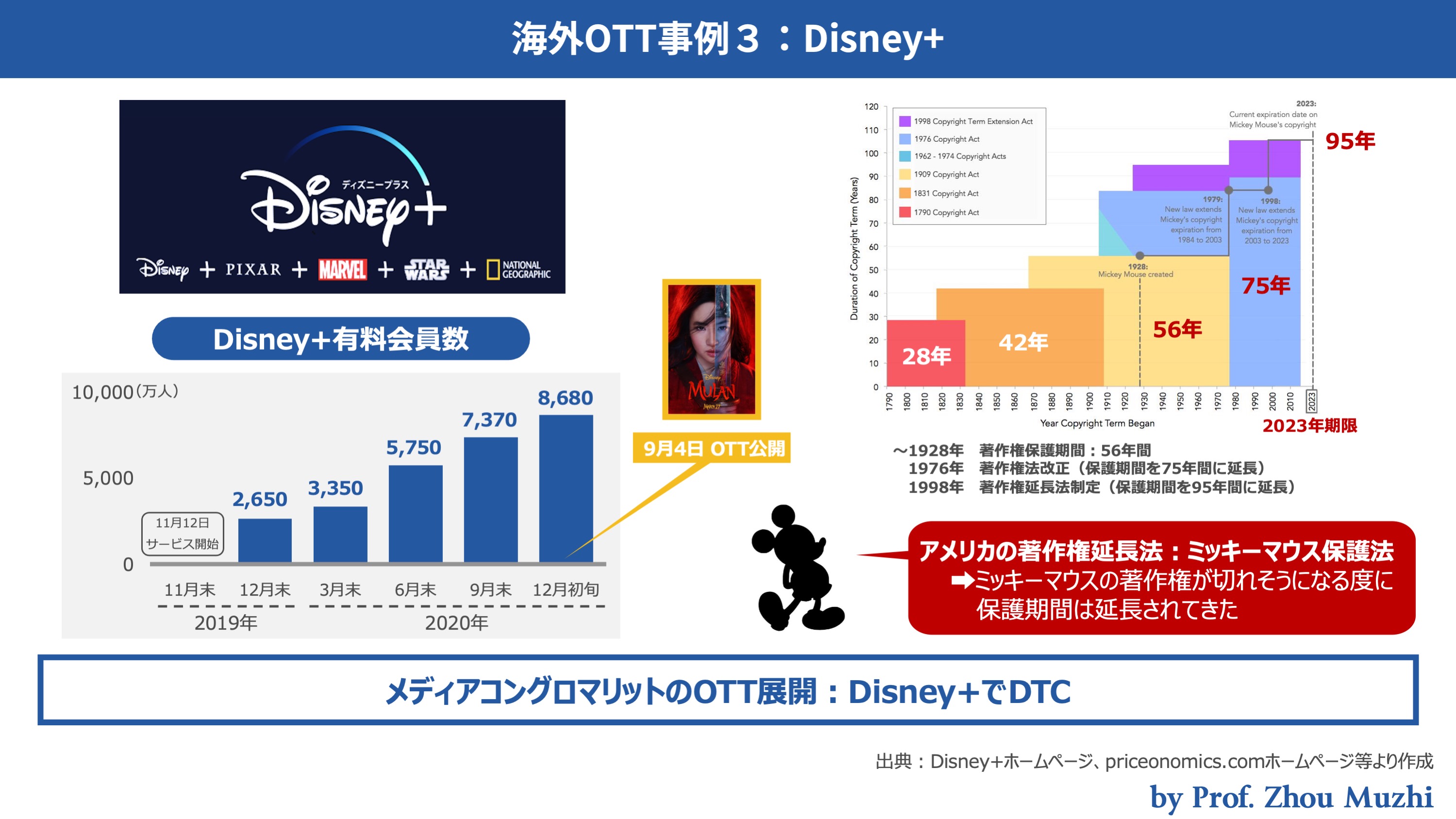

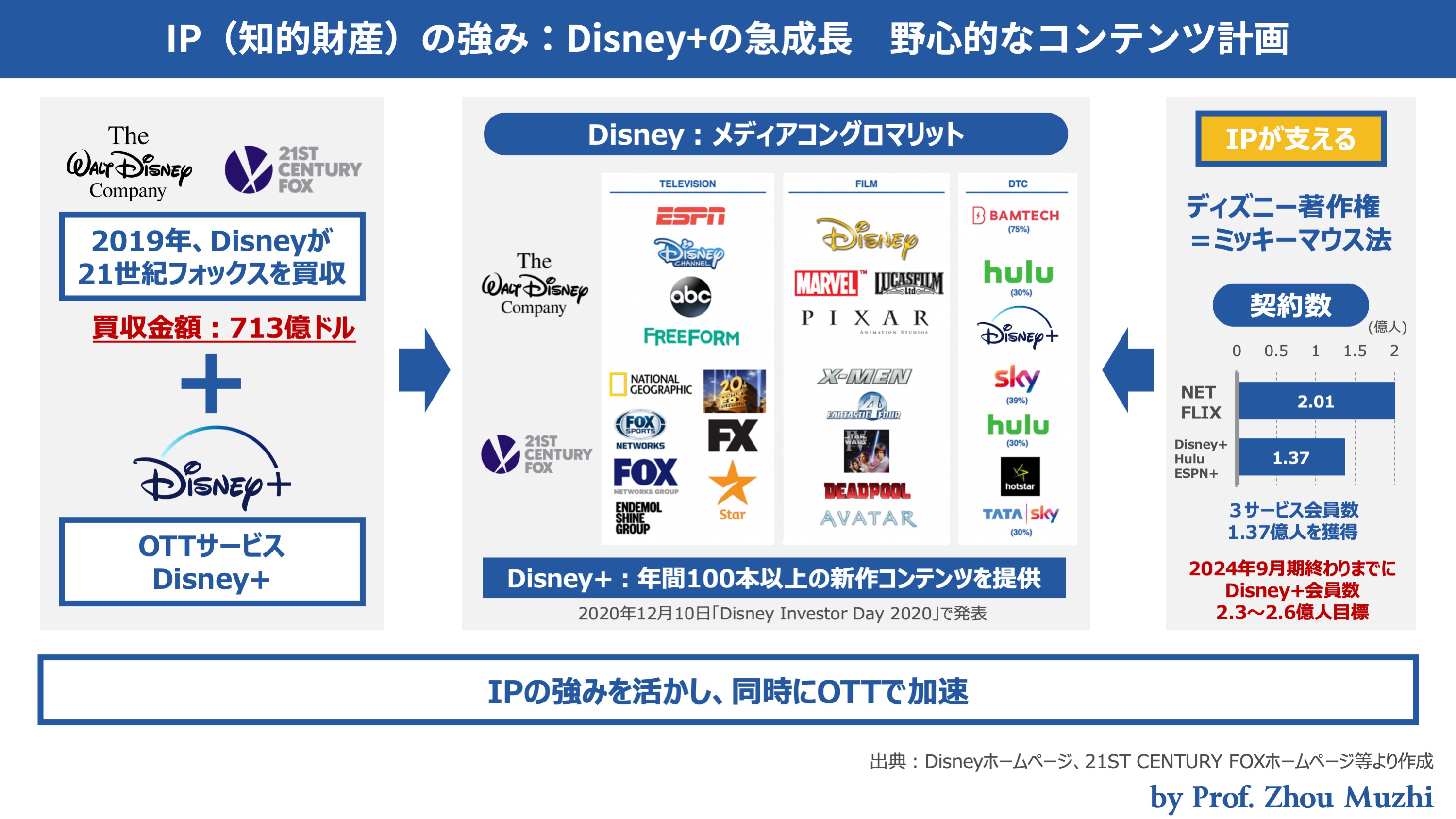

続いて、Disneyです。「Disney+(ディズニープラス)」は、ちょうど1年前の2019年11月にサービスを開始しました。これは驚異的に有料会員数を伸ばしています。

2020年12月には1年で8,000万人以上の有料会員数をすでに獲得しています。これもある意味では、コンテンツやIPが効いています。

皆さんもご存知のように、ミッキーマウスが1928年に公開されました。実はミッキーマウスの著作権を保護するために、アメリカはずっと著作権法の保護期間を延ばしてきたわけです。ミッキーマウスの著作権が切れそうな時にまた延ばしてきた。

そのためアメリカの著作権法は「ミッキーマウス法」と揶揄されているくらい、ある意味ではアメリカにとって非常に大事なIPだったのです。この IP はDisneyが持っています。

さらに Disneyは今、「ピクサー」や「マーベル」、『スター・ウォーズ』など、非常に強力な IP を持っています。これらのIPをベースにして、OTTでDTCをやろうというように見えてくるのです。

ですから『ムーラン』が2億ドルをかけて作ったものをコロナ禍でOTTで流すのは仕方ないかもしれない。しかし、結果的に戦略的に成功したのではないかとも受け止められると思います。

武田 : いいですか、周先生。私 も昔からNTTさんが TBS を買収したらどうなるのか。これは資本力から言って無理な話ではないのです。

制度的にさまざまな制約はありますが、実際に NTT さんの傘下だったドコモさんは、いろんなコンテンツを扱う企業を買収していました。もしも放送局の買収に乗り出せば、こういう話が日本でも起きたかもしれない。そういう恐怖は常にもっていました。

周 : 実は、私がここでAT&Tの事例を出したのは、この質問をしたかったのです。どうぞ、まず鈴木さん。

設備面から検証する 「放送・通信・インターネット」 鈴木 : 放送には「放送法」という立派な法律があり、その中で制限されている。通信は「通信事業法」という法律の中で制限されている。その縦の世界です。

そこにインターネットが現れた。インターネットは何でもありです。設備は通信会社の設備を使いながら、経路を自由に組み合わせて一つのプラットフォームをつくっていく。つまり、放送の世界は「閉じて」いたわけです。

これはアメリカの例ですが、どのように放送会社が出てきたのか。最初は地上波が戦後からずっとあり、ケーブルテレビが出てきた。これは1980年代。それから衛星が登場して、衛星放送。それから通信会社がようやく2000年代になってから映像サービスを一緒にやり始めた。電話で「もしもし、はいはい」という時代はもう終わり。

こうして、はっと気がついたらOTTが進んだ。インターネットが広がるに従って、インターネットベースのさまざまな会社が出てきた。

OTTがなぜできるようになったのか。これは、収入という一つの側面があります。広告型でできるものは、放送で今やっています。

ところが、その都度お金を払う都度課金や、あるいは今流行りのサブスクリプションといった定額で見放題。この回収モデルは成立するのかどうか、なかなか頭がいかない。やはり広告モデルは駄目になってしまうのではと懸念があったかもしれません。あるいはコンテンツを活かす時に費用をどう回収するのか、そこでいくら利益を出すか。

このビジネスモデルに十分、本業との間でうまくクロスできなかったのが放送の一つの大きな転換点だったと思います。

そうして重なってきたわけですが、放送も進んでいます。デジタル放送が始まったのは2011年と書いてありますが、先ほど武田さんの話ですと2003年から始まった。

これは世界に冠たる成功例なのです。放送会社から家庭まで、いきなり設備が従来のVHF、UHFなどのアナログから急にデジタルに転換したわけです。

このデジタル転換した時に、なぜ他のモデルを考えなかったのか。技術はあったわけです。画面で放送会社の番組を映すテレビが、テレビという単なる画面にインターネットを通じて映ればいいとジャンプすれば、この領域を越えられた。やはり放送波の範囲内で考えたことで、インターネットのところに手が伸びなかった。

通信会社も、インターネットをどう見ていたかで言えば「ただ乗り論」です。通信の人が作っている設備の上に乗っかって、インターネットを使ってタダで流している。

確かに高速道路は道路料金を払い、鉄道は鉄道料金を払っている。しかし、道路に料金を払っていないのと同じです。道路を作っているのはプライベートカンパニーだから「通行料を払ったら?」と言っても「通行料は払わない」ということです。

これはもう、コンテンツで儲ける方向にビジネスが行っている。どちらかというと競争相手や敵対のように見ている。自分の延長線に組み込めるとは思っていなかったのもあるでしょう。

放送の歴史も深いので今日はあまりお話しませんが、そのミッションからすると重いものが正直あります。本当に経営ができるかどうかの部分になかなか想いが至らなかったことが、一つの要因だと思います。

その意味では、今インターネットがここまで進むと、いくらでも可能性が出てくると思います。先ほどの周先生のお話で、AT&TがTime Warnerを買ったことも挙げられました。アメリカの状態を見ていると資本の出し合いです。業界の境が溶けていっている。これは収入の取り方が変わった瞬間、何でもありの状況になっていきます。

そしてメディアにおいて、放送は一方的に流していくのが基本です。多少の双方向はありますが、基本は放送局が編成していく。

しかしNetflixをはじめOTTの発想は、選択権がユーザーの方にきます。この番組をまとめて観たい、あるいは見逃し配信もそうかもしれません。放送局よりユーザーの方にシフトしている。番組を組み合わせる事によって、連続ドラマを一つの物語で見通すことができる。そうした新しい編成をユーザーがやってしまう世界に入ったのです。

そして最後のプラットフォームを誰が持つのか?という競争合戦に今入っている。さまざまな画面があるため、お互いにコンテンツ自体を売り買いしたり、あるいは放送で流したり、OTTを放送会社自ら行うこともあります。

アメリカではこの辺も二足のわらじで、内容次第です。ユーザーである視聴者の方も、興味に沿って利用している。M&Aはまだ終わらない感じになっていると思います。

鈴木正俊 ミライト・ホールディングス取締役相談役、NTTドコモ元代表取締役副社長

日本でOTTプラットフォームを成功させる条件とは? 周 : 終わらないよりは、私から見ると今のM&Aの流れは始まったばかりではないかと思います。AT&Tは非常に巨大な会社ですが、鈴木さんの会社はこれよりもっと巨大でした。

皆さん、30年前を思い出してください。平成の始まりの30年前、世界の企業の時価総額トップはNTTだったのです。ですから一番、お金を持っていた会社です。これがまず、第一です。

第二は、今まで皆さんは、たぶんお金を持っていたもののビジネスが本当に成り立つかどうかを疑問視していたかもしれません。しかしOTTがうまくいき、その方向でいかなければという動きになるとしたら、日本のOTTをNTTも責任を持ってやらなければいけない時代が来るかもしれない。

そうした想いがどこか、この勉強をしている中で出てきています。ですので、武田さんからそういう話が出たのは私も大賛成です。

日本でOTT事業を展開している会社はたくさんあります。ないわけではなく、実はたくさんあります。例えば「music.jp」というプラットフォームは、音楽も動画もコミックも、全部サービスとして提供できています。

もう一つの事業者は「ビデオマーケット」です。ここは25万本の権利はすでに処理済みで、OTTにのせることができるように今なっています。コンテンツホルダーのDTCを支えるバックヤードもきちんとできて提携しています。「Gyao(ギャオ)」を始めとする多くのOTT業者の業務を支える仕事もしっかりできているのです。

しかもこの二つの会社が今、かなり緊密に連携し始めています。私から見ると今後の展開が非常に面白いし、期待しています。

そこで、今日のためにビデオマーケットの社長の小野寺さんにインタビューしたのです。「日本のOTTプラットフォームを成功させる一番大事な条件は何か?」と聞いてみました。答えは結構厳しいものになりました。

小野寺さんは、「配信業界の土地勘があり、グローバル的にコミュニケーションができる人材がトップダウンで進めて動かないといけない」と言います。

そして、もう一つ厳しい言葉が続き、「従来のTV的な成功体験をすべて捨てられる人でないと駄目だ」とまで言い切っておられます。

それを含めて鈴木さん、続けてください。

プラットフォームの技術的条件の充実 鈴木 : それはおっしゃる通りだという気がします。私も同感です。実は、現実で今、条件が非常に整ってきたのです。

例えば2000年代初めは、なかなかデジタル放送まで切り替わっていない。それが2011年から去年までの10年間で、デジタル放送が出てきて、急にスマホが出てきた。タブレットが出てきた。そこに Wi-Fi がようやく、オリンピックを迎えることでつくられた。

光ファイバーもできましたが、まだ5Gもこれから。この5年間、ないしはこれからの5年間かもしれません。

そのビジネスモデルを組み立てるための後ろの整備といいますか、材料、ネットワーク、あるいはプラットフォームの技術的条件がどんどん充実してきているのです。

NTTドコモがNTT から分離する時、自動車電話の台数は15万台でした。今、携帯電話はドコモだけで8,000万台。日本全体だと1億8,000万台になります。そういう時代に入り、昔と今では条件が違ってくるのです。

今のデジタル放送、画面も4K、8Kになって、このビジネスの展開の仕方は非常に大きいです。その時にNTTが配信でビジネスを組み立てていくようになりましたが、実はもっと広がるビジネスがたくさんあるところに条件が差し掛かってきている。そういう時代に今入っていることだけは、ここで見ていただきたいです。

周先生のおっしゃるご指摘ももっともです。映像配信だけでなく、プラットフォームのお客さん側にあるスマホやテレビ、タブレットなどと、その背後のネットワークや4K、8Kといった技術がこれからどう華咲くのか。本当に映像配信だけでいくのか、もっと飛んでいくのか?

そうしたところが、これからが一番面白い時代に入っていくのではないかと思います。その時の配信は、指摘の通り重要なところだと思います。

周 : はい、武田さんどうぞ。

日本の放送局による動画配信サービス 武田 : 周先生と鈴木さんのお話を聞いていて本当に私、へこむわけです(笑)。ビデオマーケット社長の小野寺さんのお話ですが、「武田は駄目だ」と言っているようなお言葉です。NTTのこれからの潜在的脅威は続くという2つの点で、大変へこむ話でございました。

周 : 成功体験を捨てて、さらなる成功体験を手にする武田さんの精神力に期待しています(笑)。

武田 : 周先生のお話にあったNetflixとDisney+の最近の動きは、私たちも大変気にしているところです。コロナ禍の日本において、 Netflix は1年前に有料会員数が300万人だったのが一挙に500万人まで伸ばす動きがありました。

そこにDisney+が去年11月にアメリカで展開を始め、初日に獲得した有料会員数が1,000万人。あれは驚きました。そして今、もう8,000万人。Netflixを窮迫している状況です。

今までDisneyのコンテンツは、 Netflix にも出していました。契約が切れるたびにそこはもう閉じて、当然自分たちのプラットフォームでやる。

Netflix も成功しているがゆえに、この闘いの舞台をアメリカよりむしろアジアにシフトしていった。コロナ禍でも話題になった『愛の不時着』のようなドラマを作って、アジアで大変伸ばしている状況です。

我々、放送局も手をこまねいているわけではありませんが、さまざまな動画配信サービスを始めています。例えば「TVer(ティーバー)」は、東京にある民放キー局を中心に、奇しくも Netflix が日本に上陸した2015年秋から同時期に始めています。

これはテレビ放送をした直後から見逃し配信して、一週間無料で観られるというサービスです。このアプリダウンロード数は、今1,300万ぐらいになっています。しかし、無料の世界では YouTube に比べると微々たるものという見方もできる。

有料型では、「Paravi(パラビ)」、「Hulu(フールー)」。Huluはアメリカの本体が日本に渡り、日本では成功せず撤退する時に日本テレビが買った動画配信サービスです。

Paraviは、 我々TBSとテレビ東京、WOWOWが中心になって始めた有料配信サービスです。そして外資系の Netflix、Amazonプライムビデオ 、DAZN(ダゾーン)、そして来年から本格的にDisney。

巨大な資本、巨大なコンテンツを持っていているところが来る。今これだけのプレイヤーが日本にいるわけですが、これが何年も続くとは我々も思っていません。

これからいろんな合従連衡もあるだろうし、さらにはNTTさんのような方々も参入して糾合していくことも、ないわけではないと考えています。

周 : 非常に面白い時代になってきましたよね。

武田 : 周辺で見ている方は面白いでしょうけど、当事者は大変苦労しております(笑)。

武田信二 TBSホールディングス取締役会長

テレビの黄金時代は取り戻せるか? 周 : 楽しみにしています。テレビ局は実は両面を持っています。放送の業者と同時に、コンテンツメーカーでもあるのです。それでコンテンツの話に移っていきたいです。

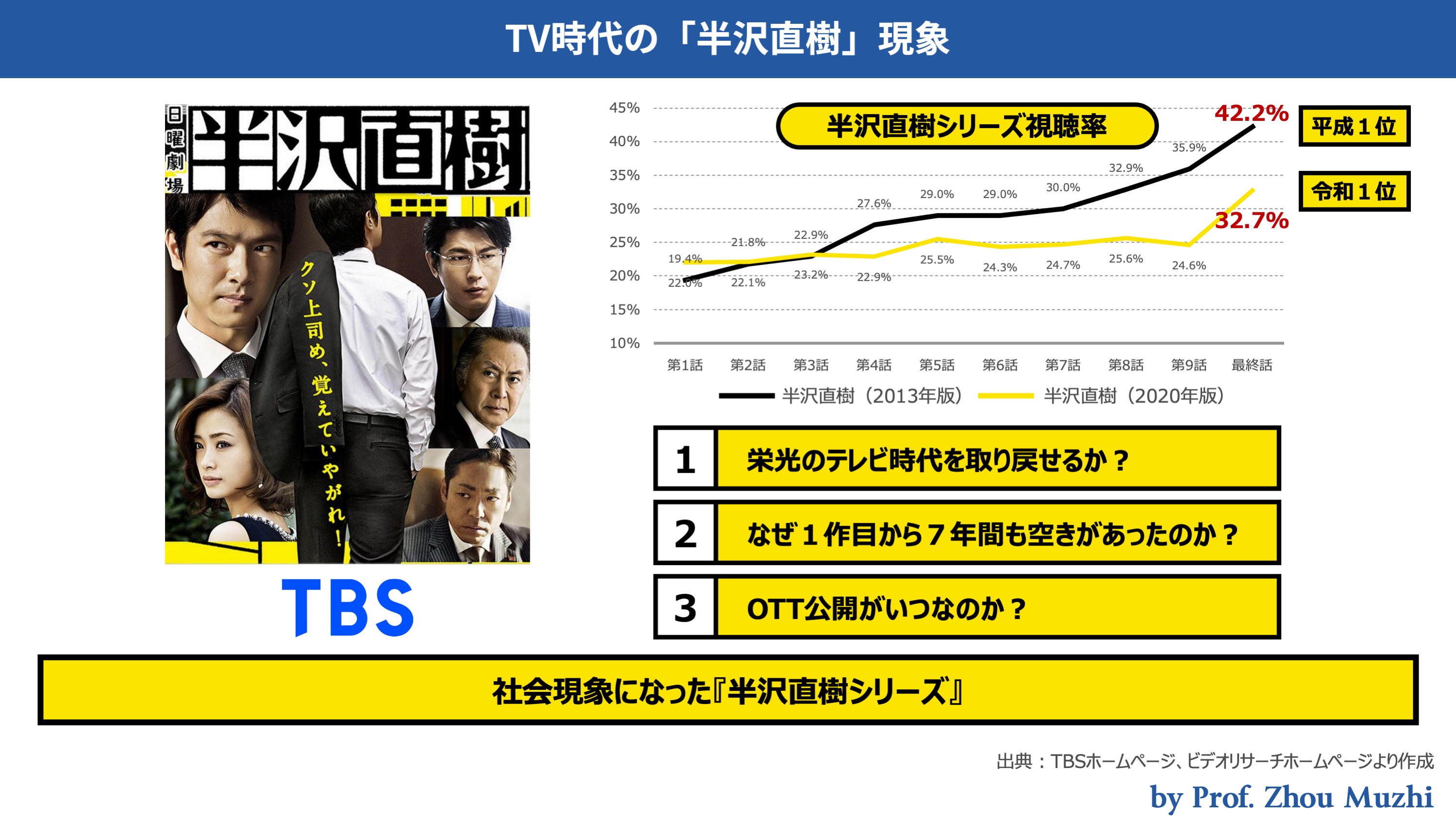

武田会長の TBS は今年、『半沢直樹』の第2作を出しました。これは大変な人気を獲得しました。実は我が家も久しぶりに毎週日曜日の決まった時間に子どもたちが帰ってきて、みんな一緒にこの『半沢直樹』を観て楽しんでいたのです。ある意味ではテレビの黄金時代の風景が戻ったように私は錯覚するぐらいでした。

問題は、この非常に懐かしい栄光のテレビの時代はこれで取り戻せるかどうか。実はそれを疑問視しており、武田会長に聞きたいです。

2番目に聞きたいのは、調べてみると『半沢直樹』第1作と第2作の間に、7年間も間が空いているのです。これは非常に不可解だったのです。ビジネスチャンスは本来、こんなに空きがあって良いのか。あわせて聞きたいです。

3点目に聞きたいのは、この『半沢直樹』のシリーズは、やはりテレビ的な作り方なのです。50話一気に観るものではない。しかも OTT の公開は第1作もしていないですよね?少なくとも私が最近調べた中では。

武田 : Paraviで今、第1弾も第2弾も全部独占で観られます。

周 : そうですか、独占で? あともう一つ不思議なのは、『半沢直樹』は中国のTencent(テンセント)のOTTにのせていますよね?うちは真面目にレンタル屋さんに行って DVD を借りてきて観ましたが。

武田 : ありがとうございます。

周 : この話を武田さんがしやすいように、もう少し別の事例も出してみます。先ほど武田会長から『鬼滅の刃』の話が出ました。2カ月未満で300億円の興行収入を得たのは史上最速と言われています。

なぜこれほど人気が出たのか調べてみると、実はけっこうOTTを中心にアニメを放映したのです。しかも日本のほとんどのOTTプラットフォームで流したのは、人気を高めた一つ重要な戦略だったのではないかと思います。

さらに、先ほど武田さんもお話されました『愛の不時着』も調べてみました。これも、まさしく OTT にのせるために作った作品です。Netflixにのせてアジアで大人気になり、日本でも大人気になりました。Netflix がローカル的なコンテンツを発掘し、制作して国際的に流すという戦略を成功させた事例です。

その意味では日本のコンテンツを作る生態系は、今までテレビや映画を中心に非常にガッチリしたものができている。しかし、これはOTTの衝撃の中でかなり壊れていくのではないかと思います。壊れてまた作り直していく必要があると思います。

今回、TBSが作った『半沢直樹』は素晴らしいものです。テレビ局のコンテンツメーカーとしての存在を、これからどう更に高めていくのか?それもぜひ聞きたいです。

『半沢直樹』7年の空白の理由 武田 : では、まず『半沢直樹』の話です。第1作目の最終話は、世帯視聴率42.2%。7年空いて最終話が32.7%。この10%の数字の開きは、OTT と深く関係があります。

我々はそういうコンペティターとともに視聴者、ユーザーの可処分時間をいかに自分のところにとるかの闘いの中におります。その競争がこの7年間で非常に激しくなったと私自身は解釈しています。

問1の、栄光のテレビ時代を取り戻せるか。もう取り戻せないと周先生は分かっていてこういう質問をするという、なかなか意地の悪いところもあるような感じもしないわけではないのですが(笑)。そういうことであります。

2番目の、1作目から7年も空いたという話です。そもそも、我々テレビ局のドラマ制作は、その枠の広告収入だけでは作れません。それほど限られた収入と制作費用だという状況です。

『半沢直樹』第2作は、今年のコロナ禍で放送してそれなりのインパクトはありました。しかし、おそらく日本のテレビ局が作っているドラマで一番コストをかけていると思います。ですので、必然的に回収はできていないわけです。

一方で、例えば7年前の第1作でさえ、こういう現象がありました。日曜日の21時に放送し、もう翌日には中国のネットに中国語字幕付きで動画配信されていたのです。

我々は冒頭に周先生が出してくれた従来の映画の制作方式と同じで、11話が全部終わってからDVDやレンタルに回すには時間がかかるのです。これには著作権の問題や、さまざまな作業があります。

しかし7年前に中国では、放送が終わった瞬間に違法にアップされた動画がまとめられてDVDで売っていたのです。日本の知り合いの商社マンがDVDを持ってきて、「武田さん、もう売っているよ。すごいね、早いね!」と言われましたが、「それ、違法動画だよ」ということがありました。

日本では商慣習や権利問題があり、順々にやっていくことがずっと続いていました。しかし、それはもう壊されていたのです。その制度や慣習がある中で、7年間経ったからと我々も今年は終わったらすぐDVDにしようという発想にはならない。すぐ配信しよう、とはならない。

第2作の今年は途中から、やっとParaviで配信を始めたのです。これは我々もネット上でも、賛否両論がありました。しかし、じらしてからアップすると、ドーンといくのです。そうして、またテレビの視聴に変える。ある種のトライアルをやったのです。

今も7年前の作品も含めてParaviに置いてあります。ぜひ1000円弱なので、Paraviに入って皆さん観ていただくとありがたい。今日は大変有意義でした、とここで終わっちゃいけないのですが(笑)。

周 : OTTで『半沢直樹』を観られる場所が皆さん分かりましたね。ありがとうございました。

周牧之 東京経済大学経済学部教授

Netflixの日本での戦略 武田 : あと、Netflixの 『愛の不時着』の話です。この戦略は先ほど言いましたように、Disney+(ディズニープラス)との競争が北米では大変激しくなっていることもあり、世界戦略を徐々に変えています。

この『愛の不時着』の着眼点は、韓国の制作スタジオ「スタジオドラゴン」です。ここで制作されています。韓国はコンテンツ産業を国が支援するぐらい大変盛んなところで、その制作スタジオとして非常に優秀なことを認識しました。

また、作った瞬間に多言語化して配信し、成功することを今Netflixはアジアで展開しています。なおかつ、もっとこの動きを強化するであろうと思います。

では、日本ではどうか。やはりNetflixは『鬼滅の刃』のように、アニメの制作も含めた拠点は日本であると見ていると思うのです。

Netflixはいくつかのアニメ制作会社と包括提携を結んでいます。5年間の契約をしてある種、アニメ制作会社の囲い込み、あるいは作家さんの囲い込みに入ってきている。

ただ、日本においてアニメは出版社の存在も大きいです。『鬼滅の刃』は集英社ですが、講談社など作家さんとの関係も大変深い。新しい作家さんを発掘するノウハウやネットワークも大変優れているものを持っています。

ですので、そう簡単にすべてを Netflix が囲い込めるとは思いませんが、日本においてはアニメ制作の拠点という位置づけではないかと見ています。

周 : もし、OTTの業者が TBS に「OTT的にドラマを作ってください」とオファーがあった場合は引き受けますか?

武田 : もうすでに Amazon プライムや Netflix から「良い企画があったら提案してほしい」というオファーはあります。Amazon プライムでは TBS の関連会社が3、4年前に作りました。これは今 Amazon プライム上ではアップされています。

しかし、それなりの制作費を頂いてやらせてもらいましたが、権利関係は一切ないのです。Amazon プライムがグローバルに配信した結果を知ることができない。

つまり、どういう国でどういう層の方々が観ているのかといったデータを要求しても、「あなたたちは一制作会社で契約上お金も払ったから、関係のない話だ」と、こういうことなのです。

周 : やはり、下請けとしては我慢できない条件に今なっているということですね。

武田 : そういうことです。

周 : 鈴木さん、どうぞ。

制作と配信の“二足のわらじ” 鈴木 : その意味では、一点だけ補足しておきます。「制作と配信」というところですが、今まではかなり独立していたわけです。今のM&A合戦やプラットフォーマーの囲い込みは境がなくなりました。

たまたま先週、ソニーがクランチロールを買ったという話題がありました。コンテンツ制作をするソニーが、動画の配信プラットフォームの方を買収にいく。これはもうアメリカではどんどん起こっています。

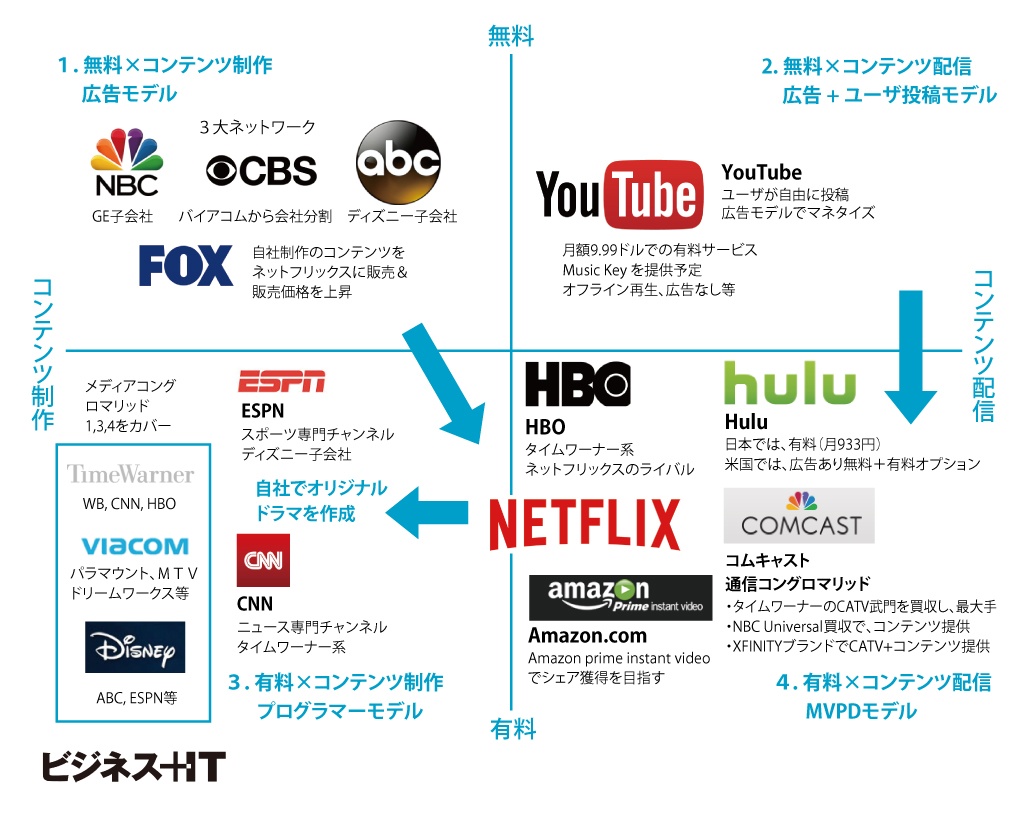

その意味でいくと、一つは制作と配信。右側が配信で左側が制作。上が無料番組、下が有料版の座標軸で見ていきます。これだけバラけていますが、制作と配信の間がすでに行き来してしまっている。二足のわらじと言いますか、つなぎ合い、せめぎ合いのところに今度は入ってきている。

今の武田さんのお話の、いわゆる下請けコンテンツ制作会社が配信をして、ビジネスを次に生んでいくかという闘い。これは、やや境目のない状態に突入してきていることだけはご説明しておきたいと思います。

YouTubeがコンテンツ制作に与える影響とは? 周 : どんどん話が面白くなってきました。もう少し深く話を持っていきたいと思います。

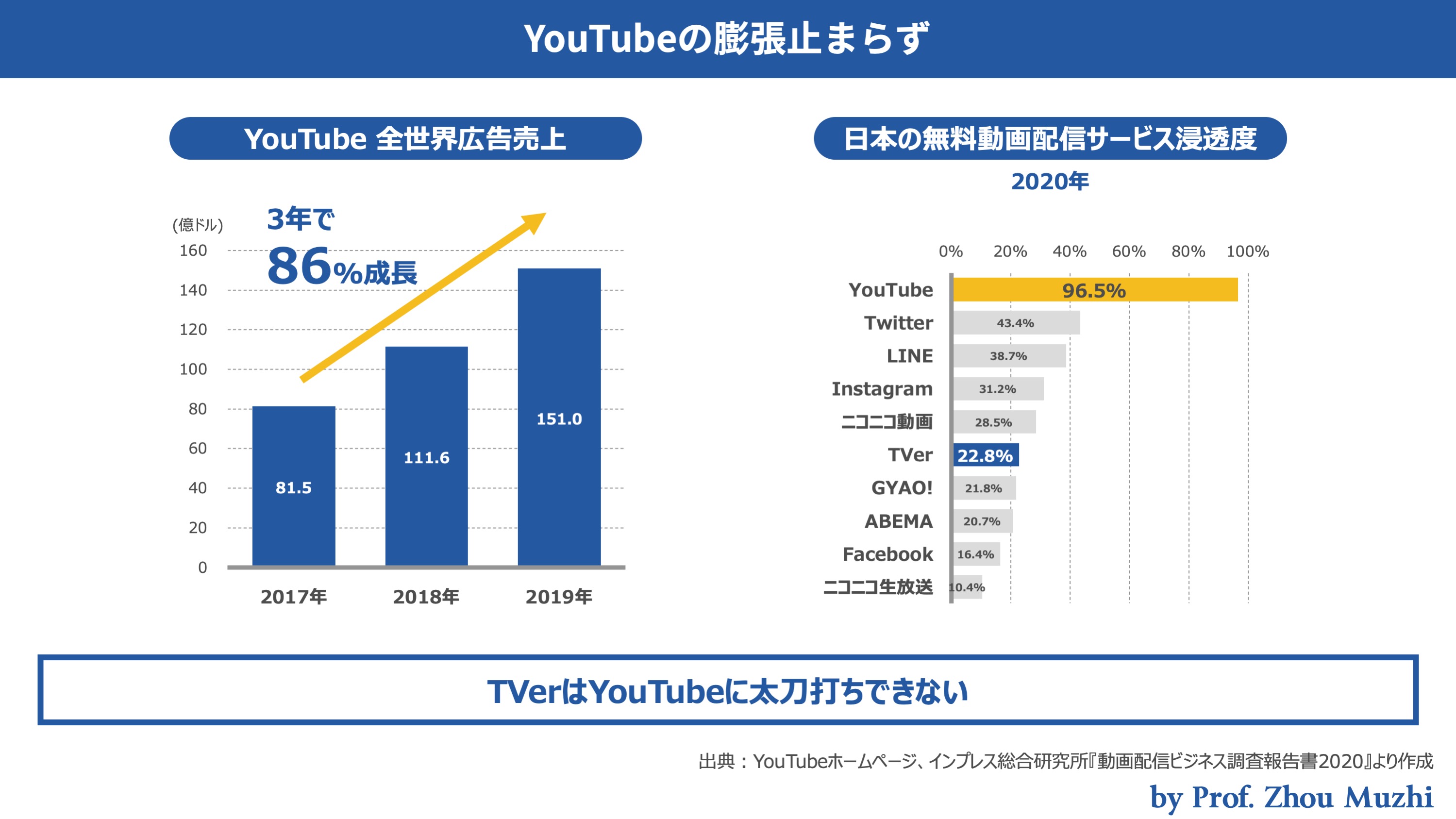

次は YouTube の話を取り上げて議論して参りたいと思います。なぜYouTube を取り上げるのかと言うと、テレビ局とビジネスモデルが近いところがあるからです。要するに広告をとるのです。

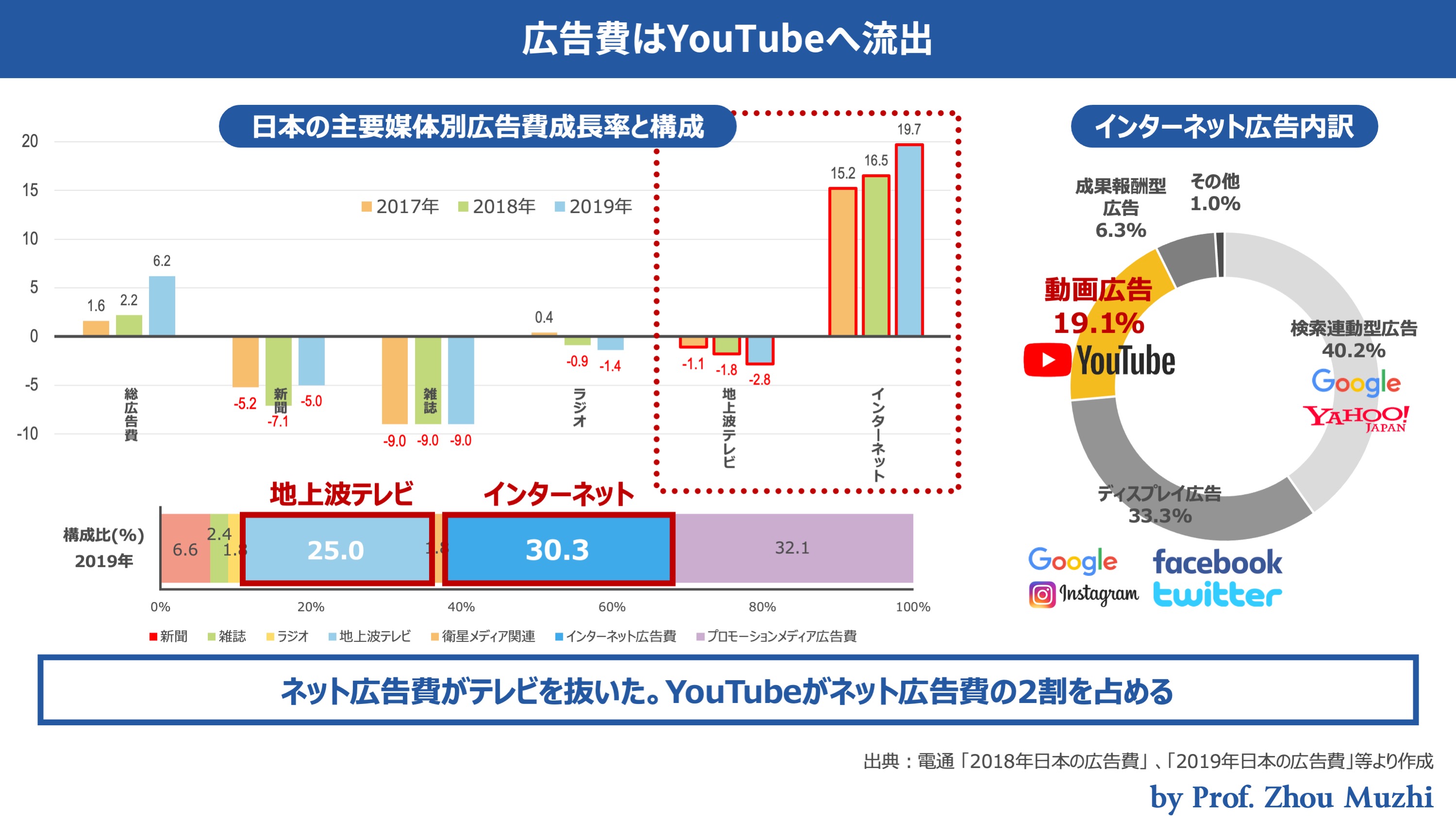

このグラフは、広告費について示しています。2017、18、19年の3年間で、テレビの広告費はやはりジワジワと削られてきた状況です。インターネットの方は、2桁の成長を実現しています。

その結果、広告費はついに去年インターネットの方が地上波テレビを越えてしまった。インターネットの広告の中で見てみると、YouTube は2割くらいを占めています。

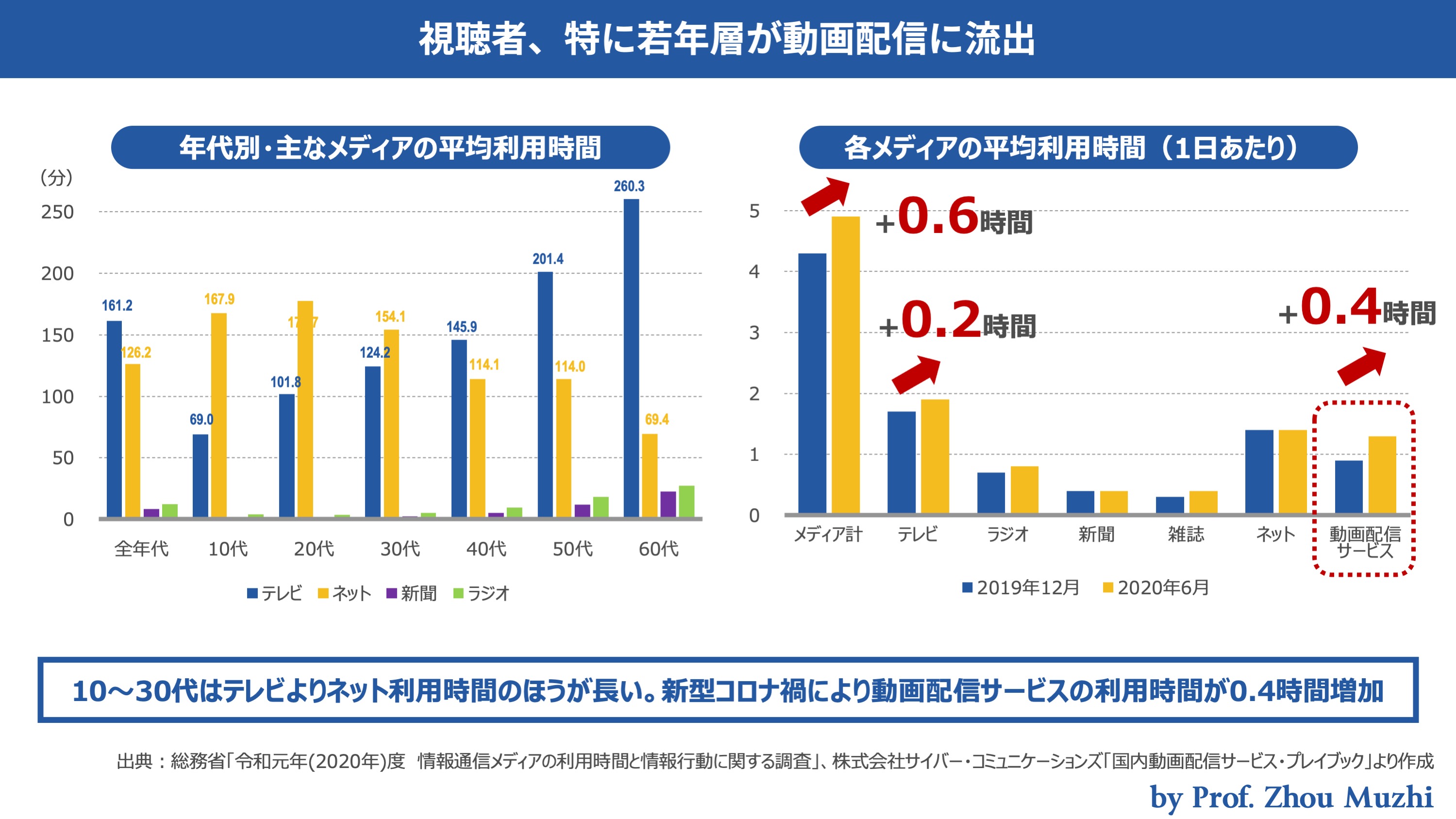

この YouTube をもう少し詳しく見ていきます。YouTube も含めて、今テレビとインターネットの時間の消費では、十代、二十代、三十代はテレビよりもネットで時間を消費するほうが多いです。

さらに今のコロナ禍で、皆さんはけっこうメディアを見る時間が増えてきています。平均では1日当たり0.6時間増えています。テレビは0.2時間伸びています。

これはテレビ局の武田会長にとっては、非常に喜ぶべき状況です。ただし動画配信サービスの方がさらに倍の、0.4時間も伸びているのです。

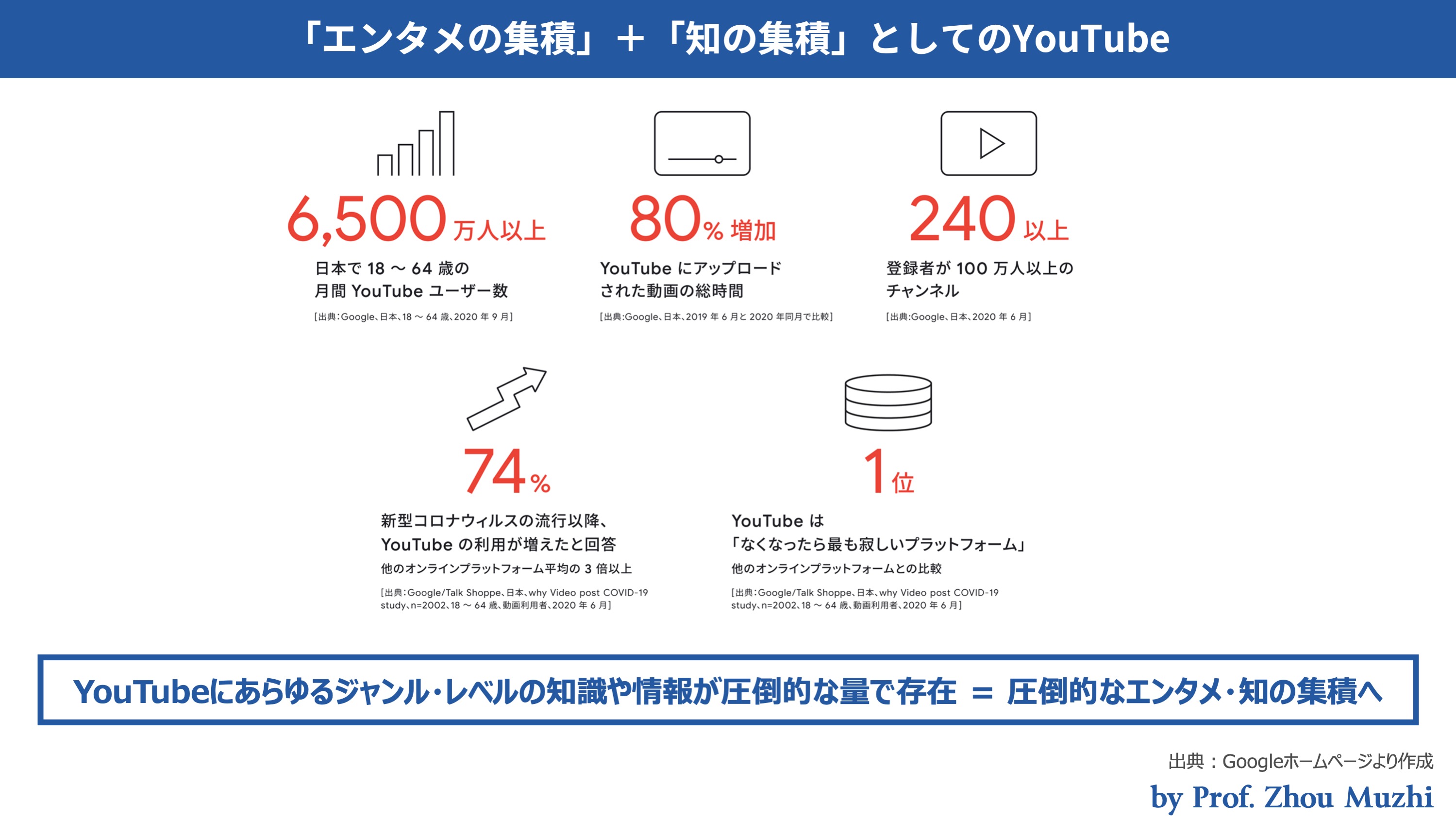

YouTube がエンタメの集積だけではなく、今や「知の集積」もかなり堆積しています。しかもアップロードしてくる量が非常に莫大です。

もう一つはテレビと違い、 YouTube のビジネスモデルはファンビジネスの色彩がより強いです。

その意味でも、今 YouTube が広告をどんどん世界的に取っており、3年間で86%の成長を実現しています。

それで、先ほど武田会長の話で出たTVer(ティーバー)と YouTube を比べてみると、浸透度はまだまだ太刀打ちできていない状況です。私から見ると、YouTube はコンテンツ制作の生態そのものをけっこう刺激する存在になってきました。

それも含めて、将来コンテンツ制作の生態をどう育て、そして若いクリエイターを育てていくべきか?ぜひ、武田会長のお考えを伺いたいです。

テレビの制作力を活かしてサポートも 武田 : 昨年、日本でインターネット広告がテレビ広告を抜く。これは欧米ではすでに抜かれていたので、いつかは日本も訪れるものでした。それが2019年だったということです。その直後に新型コロナとなり、我々も広告が減少する意味で大変苦しい立場に今いるわけであります。

先ほどを周先生が紹介してくださった、コロナ禍ではテレビ視聴時間も伸びているということですが、日本では一時だけでした。緊急事態宣言の時はテレビもネットも両方とも伸びている。

ただ、日本においてコロナ禍が少し終息してきた時には、テレビは戻る。しかし、ネットは戻らないで伸びたまま。こういう状況が続いています。

今の状況は、この後またどうなるか。この年末年始はどうなのか。そうした目先の話はありますが、本質的な話は周先生の質問である、コンテンツ制作にどう影響を与えるか。これは、もうすでに影響が出ていると見るべきだと思っています。

芸人さんもYouTuberになって大変な年収を得ている方が出ています。子どもたちも YouTuber になりたいと、将来なりたい職業の上位に YouTuber が来ている。この子たちは小中学生ですから、大人になった時はもっと進んでいるのだろうと思います。

その周辺にいる若いクリエイターたちも、テレビでドラマを作る、あるいはバラエティを作るというのも一つの選択ではある。けれど YouTuber になることが大きな選択肢になっているのだろうと思います。

我々も YouTuber になりたい芸人さんをサポートしていく、あるいはそのYouTubeチャンネルを作っていく。それなりに観てもらえるものを作るには、やはりそれなりのプロ集団がいないといけないわけです。そこに関わるTBSの人間もおり、そうしたYouTuberの流れも増えていくだろうと見ています。

確かに YouTube との存在感の比較で言えば、TVer はまだまだです。我々TBSも公式チャンネルを持って、プロモーションでYouTubeを使わせてもらっています。しかし、YouTube上で炎上も含めていろんな話題をとるのは、テレビのコンテンツに基づくケースがまだまだ多いわけです。

我々テレビはまだ、それほど存在感がないわけではありません。しかし、本当に強いコンペティターが来ている認識で立ち向かわなければいけない。こういう局面だろうと思っています。

周 : ありがとうございます。鈴木さんも、ひと言お願いします。

“出口”があれば優秀な人材が育つ 鈴木 : もはや YouTube という一つの世界ができている。先ほど大事だなと思ったことがあります。振り返ってみると、昔はテレビという画面、スマホという画面、パソコンという画面、それぞれに境があったのです。

スマホでは小さいな、あるいは短尺の番組しかできないなとか、テレビだと4K、8Kに画像もきれいになって長い間座って観られる。非常に精神的ストレスがない。

逆に言うと、観るという“出口”の問題かなと思います。

その時にやはりデジタルでどんどん間が繋がってしまうので、いかに今までのテレビの制作力を活かしていくかです。

プラットフォームだけを放送局が持っているから、それで全部囲い込んでいくのは無理な時代になってきた。やはり制作力のある人たちをどう育てていくか。出口があれば優秀な人が育つ。

逆に言うと、そこで育った人間を今度はテレビの制作でスカウトしてきて、いいコンテンツを作る循環を整えていくこともできる。やはり枠の中で考える意味では、もう時代は変わってきてしまった。

この YouTube の背景となる人材をいかにうまくオペレーション、マネージしていくことで、テレビの制作力も互いに価値が高められるところに入ってきていると思います。

ですので、敵か味方かではもう世の中なくなってしまっている。そこが今、一つのチャンスの時代かなと YouTube を捉えています。

日本のメディア企業はOTTをどう構築すべきか? 周 : おっしゃる通りですね。しかも仕掛け人は、やはり鈴木さんのような通信会社です。5Gになってくると YouTube の画質がもっと良くなり、もっと出口が増えてくるのは明白です。ですから一番、通信料をとるのは鈴木さんのところじゃないですか(笑)。

それは冗談で、次に話をもっていきたいと思います。メディア企業の話をもう少し深く議論して参りたいです。

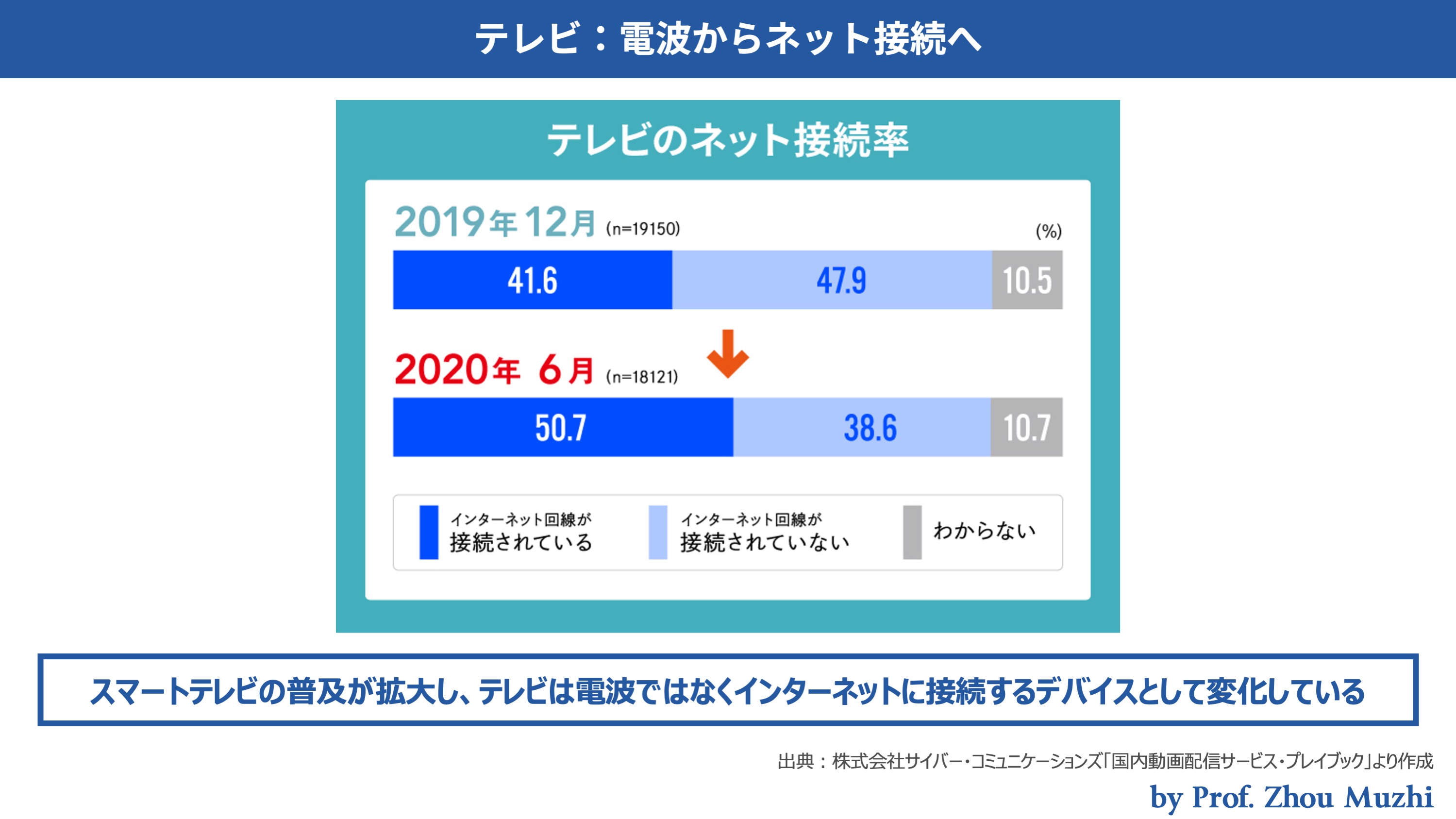

これは今の鈴木さんの話に繋がります。テレビは今まで電波を受信するデバイスでした。しかし今年6月の調査では、日本のテレビの半分以上が実は同時にインターネットにも接続しているのです。

ですから、テレビがインターネットも電波も両方受信するデバイスに今なっている。これはおそらく、次の議論の前提条件になります。

そこで、いくつかの会社を事例にして検証していきます。Disneyの急成長、特にDisney+(ディズニープラス)の急成長のベースは「IP」というのは先ほど紹介しました。実は12月10日のDisneyの発表は、もっと野心的です。

年間100本以上の新作のコンテンツを提供するのは、非常に驚異的です。かつDisneyの3つのOTTプラットフォームは12月までに1.4億人近くの会員数を獲得していましたが、2024年までにはなんと、2.3億から2.6億人を目標にしている。非常に野心的に物事を進めようとしています。

この野心的に進めている理由は「IP」です。もう一つは、強力な「資本」です。

2015年にアリババは、Youku(ヨウク)という中国のプラットフォームを37億ドルで買収したのです。AT&TがTime Warnerを854億ドルで買収したのも2年前の話です。去年はDisneyが21世紀FOXを710億ドルで買収したわけです。

このように強大な資本を使ってOTTプラットフォームや、プラットフォームにのせるコンテンツメーカーを買収する争奪をする。今、始まったばかりだと私は思っています。次の出番はNTTかもしれないと期待も込めて、この話を進めています。

もう一つ、よりどころは「言語圏」です。

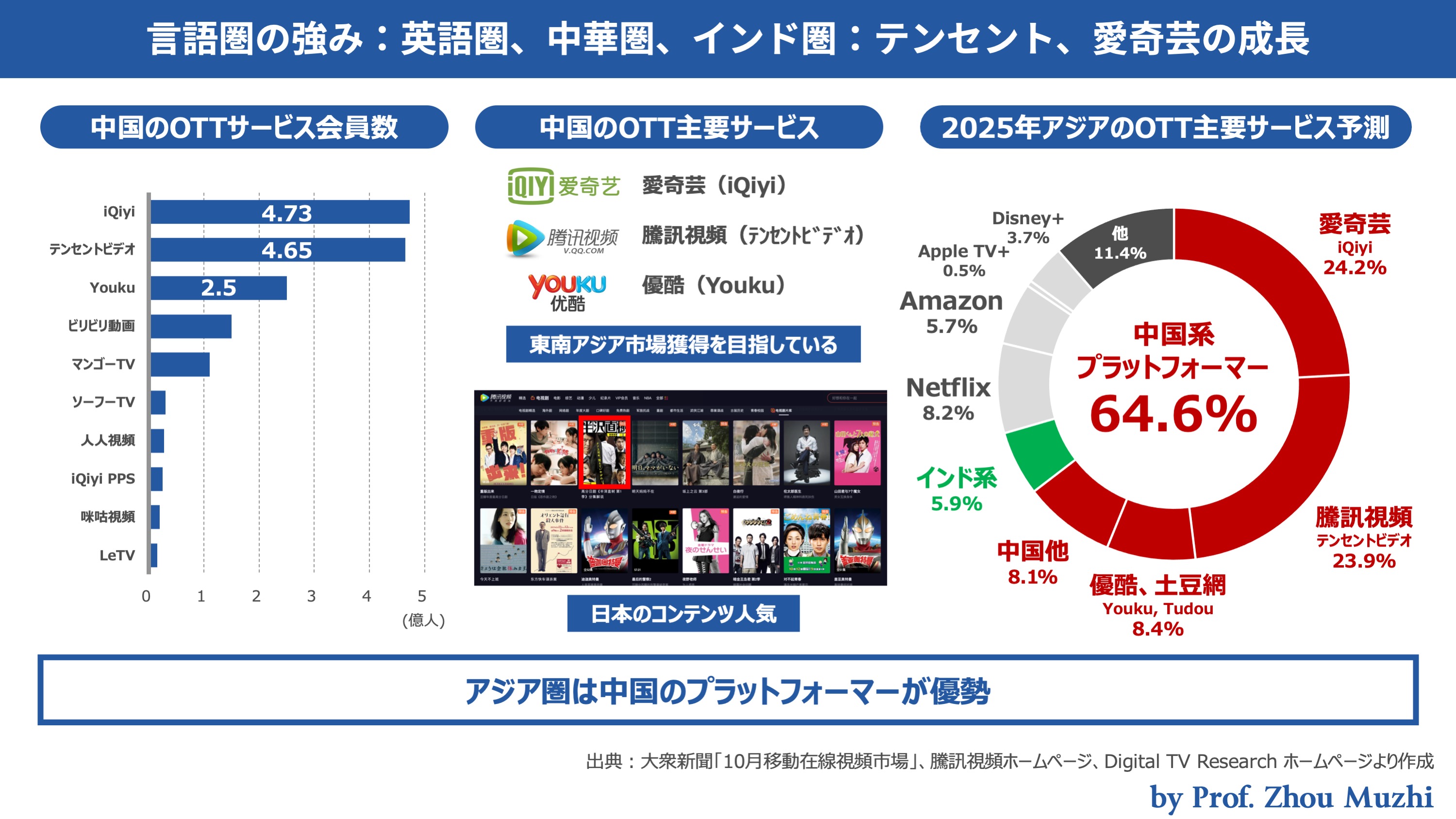

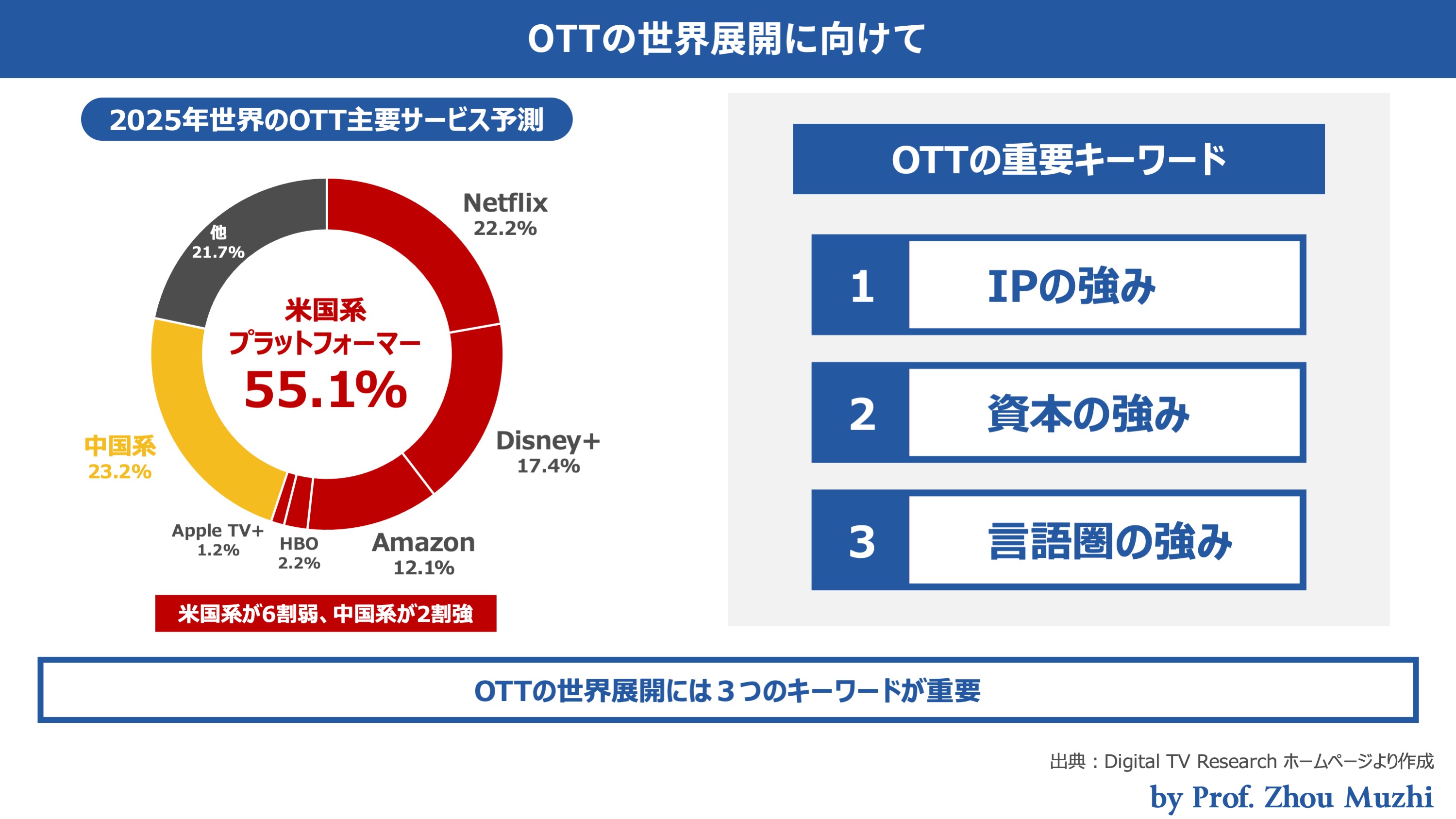

この図で今の予測としては、2025年までにアジアのOTTのマーケットは、中国勢が東南アジアも含めて65%ぐらい占めると見ています。アメリカ勢に対して、ある程度は拮抗できる状態になっています。

世界的に見てみると、2025年までには半分以上がアメリカのプラットフォーマーです。4分の1は中国系ですが、残りはその他です。

キーワードとして、私はやはり「IPの強み」「資本の強み」「言語圏の強み」で見ていくべきだと思っています。

質問は、日本のメディア企業は、日本のOTTをどう構築していくべきなのか?です。先ほどの話の延長線で伺いたいです。武田さん、どうぞ。

圧倒的な資本力の差にどう対抗していくか

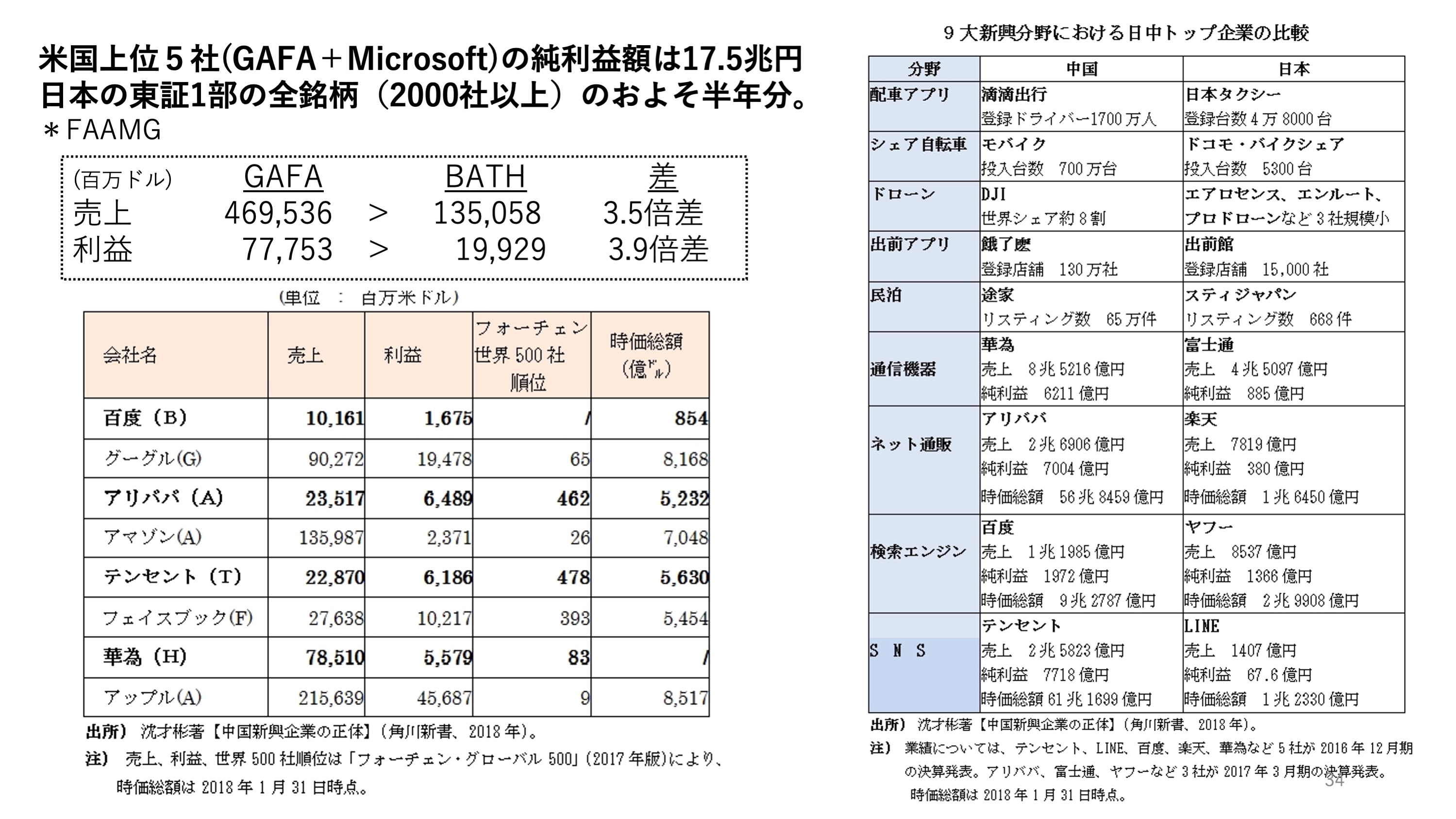

武田 : 資本力の問題、言語の問題。周先生がおっしゃった通りだと思います。例えば日本において、今 Netflix がいくら投資しているのか。公開していないので分かりませんが、Netflixはグローバルで2兆円近いです。

我々、民間放送局においては、年間の番組制作の調達額は4000億円ぐらい。NHK も入れて8000億円ぐらいです。

ですので、その倍以上のお金を持って Netflix は世界からコンテンツを制作、あるいは調達している。この資本力の圧倒的な差、これは如何ともし難い。

先ほど鈴木さんのお話にも出ましたが、ソニーグループも一つ注目していかなければいけないだろうと思います。そういう日本企業も含めて、どう資本力的に対抗していくかが一つだと思います。

もう一つは言語の問題で言うと、確かに英語圏、あるいは中国語圏は圧倒的に有利にあるわけです。 先ほど紹介したTBSの関連会社が作った時代劇で、天正時代にヨーロッパへ行く『天正遣欧少年使節』の物語を作りました。

これは全部で20本弱作り、 Amazon プライムに納品しました。納品したものはすぐニューヨークに送り、そこで多言語化する。字幕や吹き替えも短期間でやってしまう。

この機械化はどんどん進んでいますし、日本語の不利さも多少は薄まっていく可能性はある。しかし、やはり言語圏は如何ともし難い問題としてついて回るだろうと思っています。

そうした資本力、および言語圏の問題で対抗しながら、日本のプラットフォームは本当にできるのかどうか。周先生も紹介してくださった music.jp など、いくつかあります。我々TBSも、NHKももちろんやっている。

それらがどう統合して、強いものに対抗できるようになり得るか。こうした動きは出てくる可能性があると思っています。

周 : 鈴木さん、どうぞ。

ビッグ・テックの先行きも注視 鈴木 : 資本力の話が今出てきましたので紹介します。これはネットから拾ってきたのですが、たまたま日テレやソニーが、0.52兆円、4.3兆円などと出ています。

ところがAppleや Google、 Facebook、Amazon、Microsoftは桁が違うのです。もう50兆円、70兆円という世界です。なかなか資本力で争うことにはならないと思うのです。

周 : ちなみに今、NTTグループは?

鈴木 : 今、10兆円ぐらいです。

周 : 2桁ですね、やはりデカい。

鈴木 : ところが、この図を見ていただくと分かります。映像配信の話など出ていますが、これらの会社は映像だけを扱っているわけではありません。

配車アプリをやったり、ドローンや検索エンジン、ネット通販をやったりしています。Facebook もAmazon プライムもそうです。Amazon は元々、物流をやっていながら映像へ入っていった。いわゆる、みんな複合企業なのです。

映像のところだけ取り出すと何かあるかもしれませんが、複合企業として大きいことになる。どういう競争形態なのか、必ずしも規模だけではないことが一つ。

また、言語圏の問題は個人でいろいろな見方があるかもしれません。我々もDisneyをはじめ、中国の『三国志』や『赤壁の戦い』、韓流ドラマ、アメリカも西部劇を英語でやりましたが、コンテンツの魅力は必ずしも言語だけに支配されないと思います。

コンテンツの素晴らしさは国を超えて飛んでいくものがある。私は、言語の境に悲観していないです。

要はその中身であり、どう物語なり洞察力で良いものを作っていけるかに差があるのだと思います。あえて逆の面から、水を差すようで申し訳ありません。

今、非常に大きな複合的企業がネット世界に入ってきています。片方では、敢えてGAFAのところは個人情報保護の問題で完全に闘いになってきて、どこに行くか分かりません。

やはり個人情報保護の考えで分割しなければいけないのか、企業としての活動を抑えなければいけない各国の政府の闘いになってきています。

あるいはAppleもこれはまずいなと、まず自ら個人情報保護で制限していく。自動的に先ほどの DTC(Direct to customer)に行くような、情報をとるのが一つのデータ資本主義で伸びています。そのデータの扱いそのものが、もう少し落ち着いていかなければなりません。

今は小さな企業を買い取って芽を摘んでいく。逆にターゲティング広告で個人情報との問題も出てくると同時に、小さな企業を買収して潰していく独禁法の問題などいろいろあります。

あえて問題は難しくなりますが、この問題が資本力で行くから一気にずっと行くかと言うと、また議論は絡み合っていきます。いろんなユーザーの権利、あるいは社会のあり方。今アメリカで一番このGAFA対、政府の行方が注目されています。ヨーロッパでも同様です。

まだ始まったばかりのことが落ち着いていくまでは、先行きを展望していくべき状況でもある。このことだけは頭の片方で見ていただきたいなと思います。

5Gがメディアに与える影響とは? 周 : 鈴木さんの今の話に大賛成です。やはりGAFAをはじめとするビッグ・テックの皆さんが、このまま膨張していくとは私も思っていないです。それと関連して鈴木さんに質問したいです。

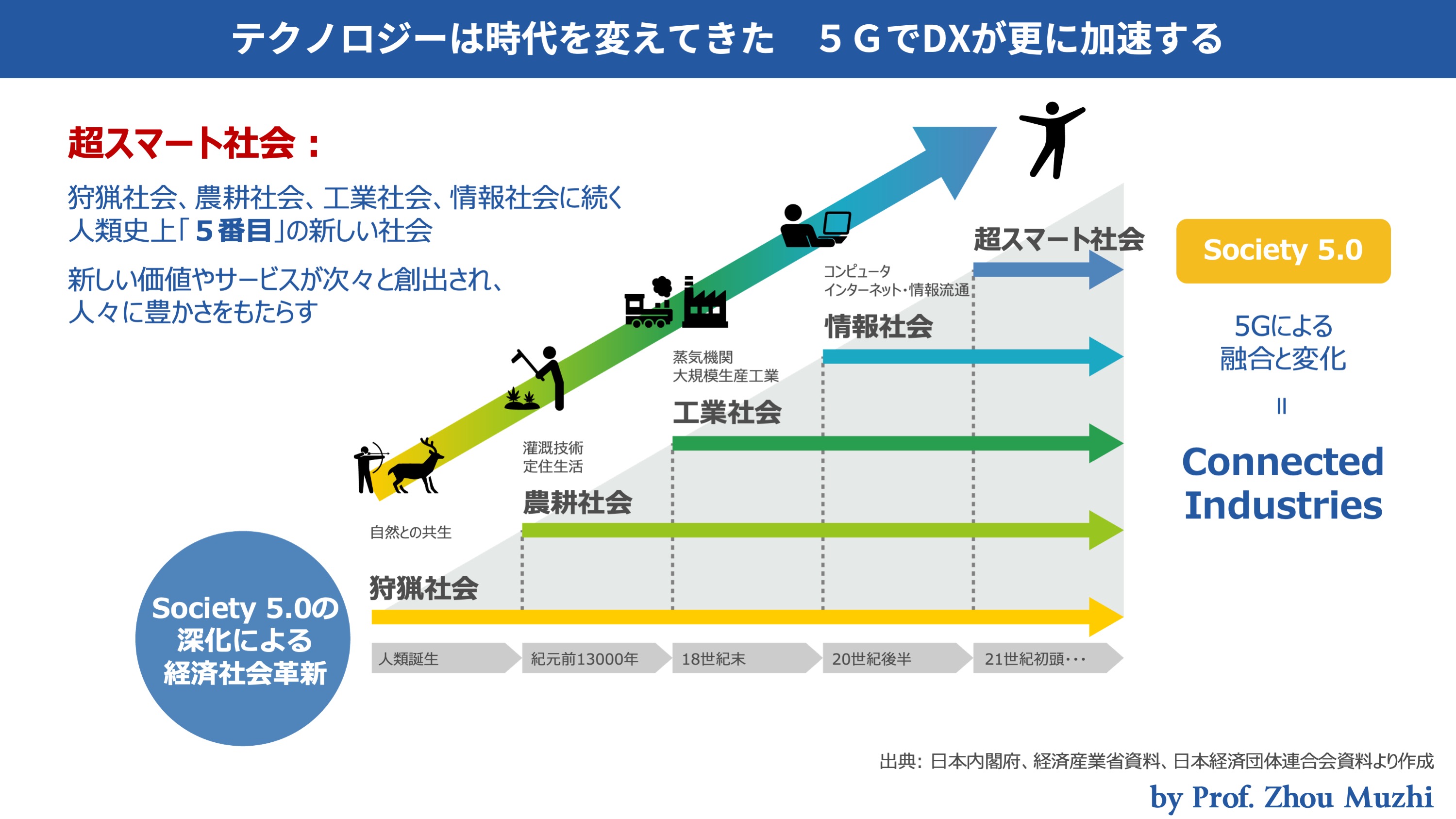

我々の時代は、テクノロジーで大きく変えられてきました。今「超スマート社会」と言われています。先ほど触れたGAFAをはじめとするテックのカンパニーがここまで大きくなったのも、こういう時代の中で膨張したこともある。

同時に、社会もかなり変わってきたことも否定できません。通信技術はさらにこれから進化していきます。

そこで、一つは「5G」です。

さらに、技術は飛躍的に進んでいます。

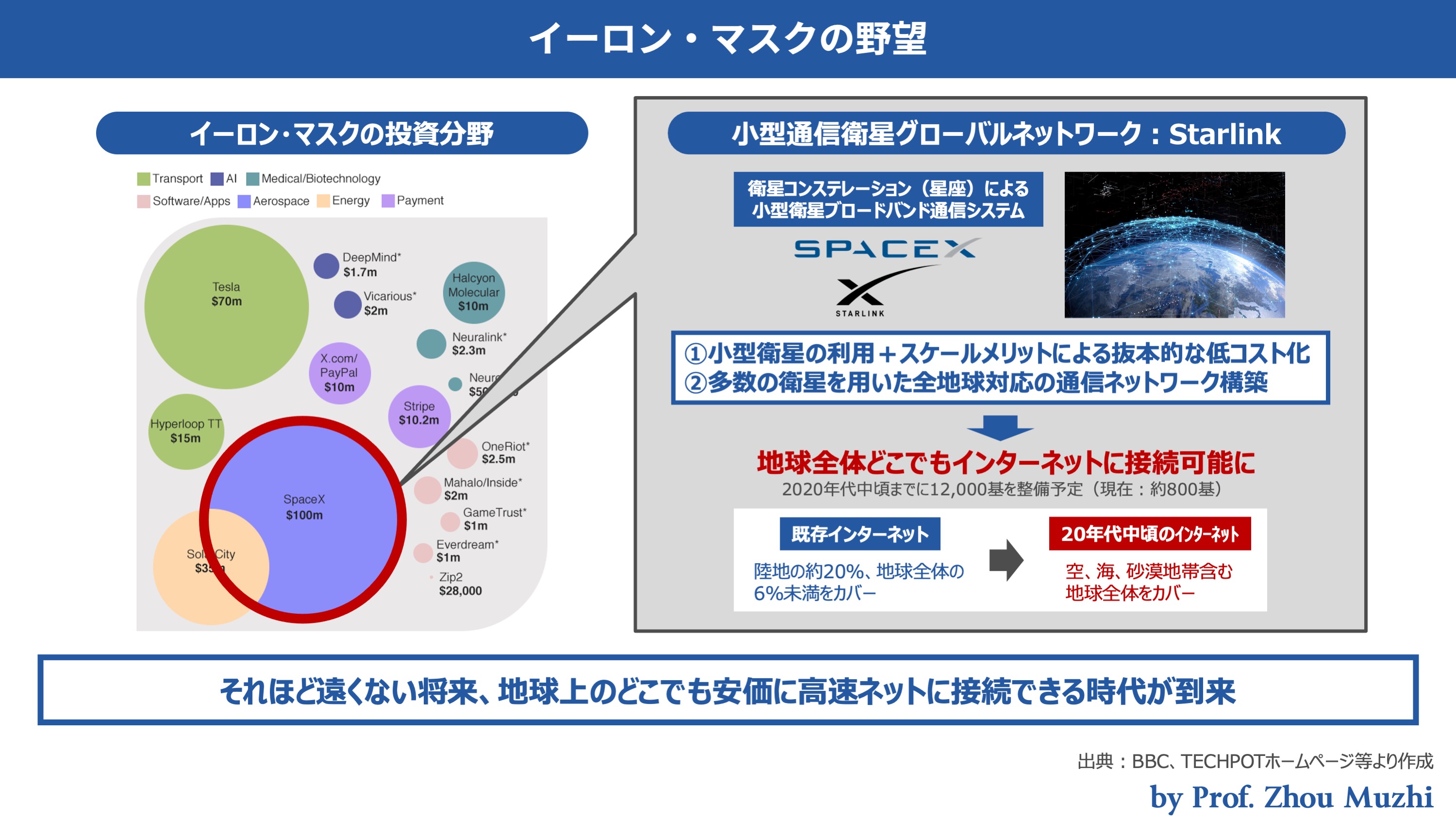

しかし彼個人の投資を見てみると、実は一番投資しているのはテスラよりも宇宙関連のビジネスなのです。

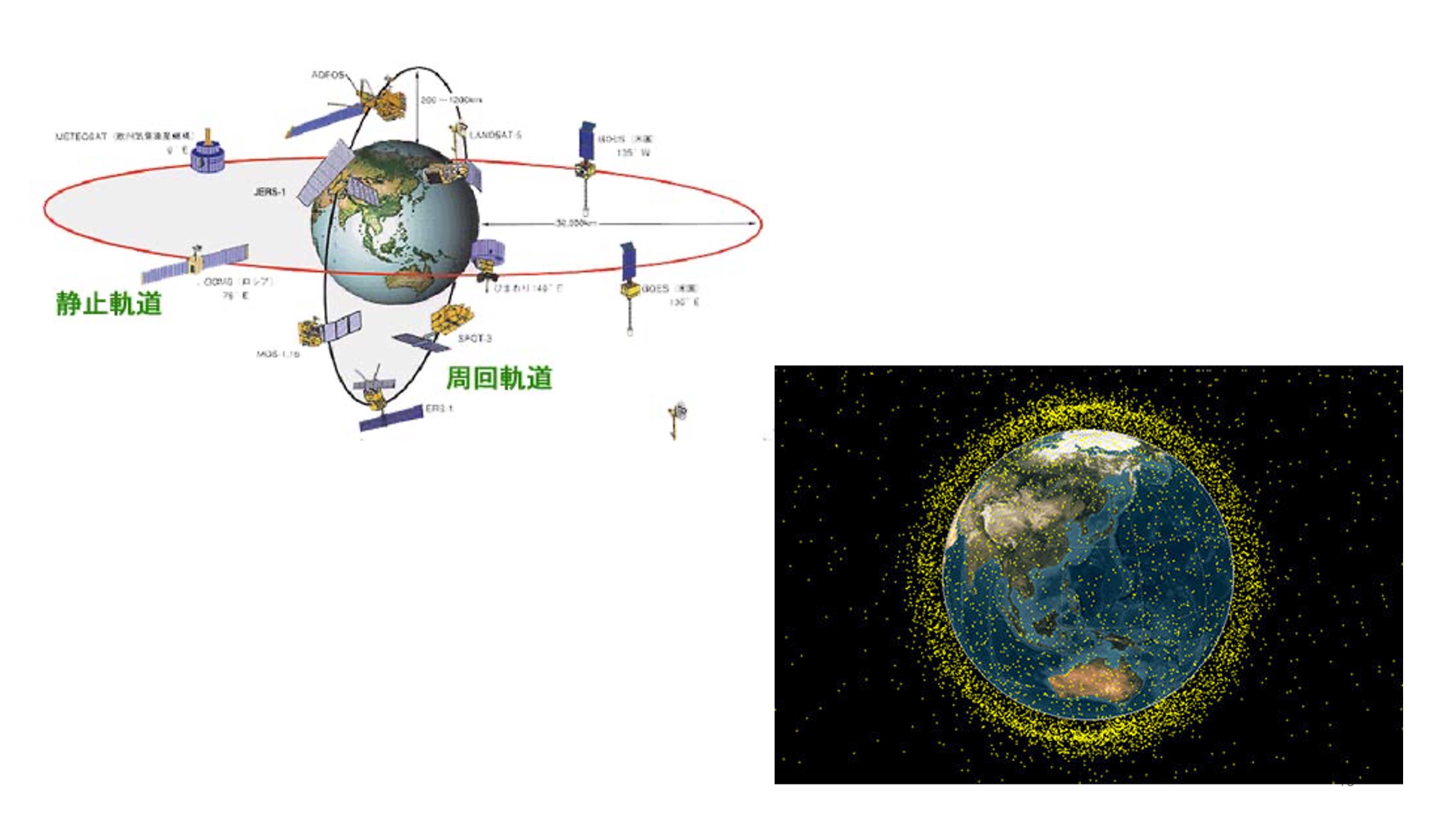

そこで、スペースX という会社は「Starlink(スターリンク)」という構想をぶち上げています。構想ですが調べてみると、もはや現実になりつつある。

もうすでに1000基近くの衛星を打ち上げています。2000年代の半ばあたりに地球を覆うような高密度の衛星網を構築して、どこへでもインターネットのサービスを提供できるようにする。

これが実は、それほど遠くない将来の話になります。そこも含めて鈴木さん、少し展望してください。

5Gの価値は技術よりも「何と結びつくか」 鈴木 : なるべく手短にお話します。この技術の世界が基本的にどうなるかは、プレイヤーがたくさんいらっしゃるので正直ちょっと分からないです。

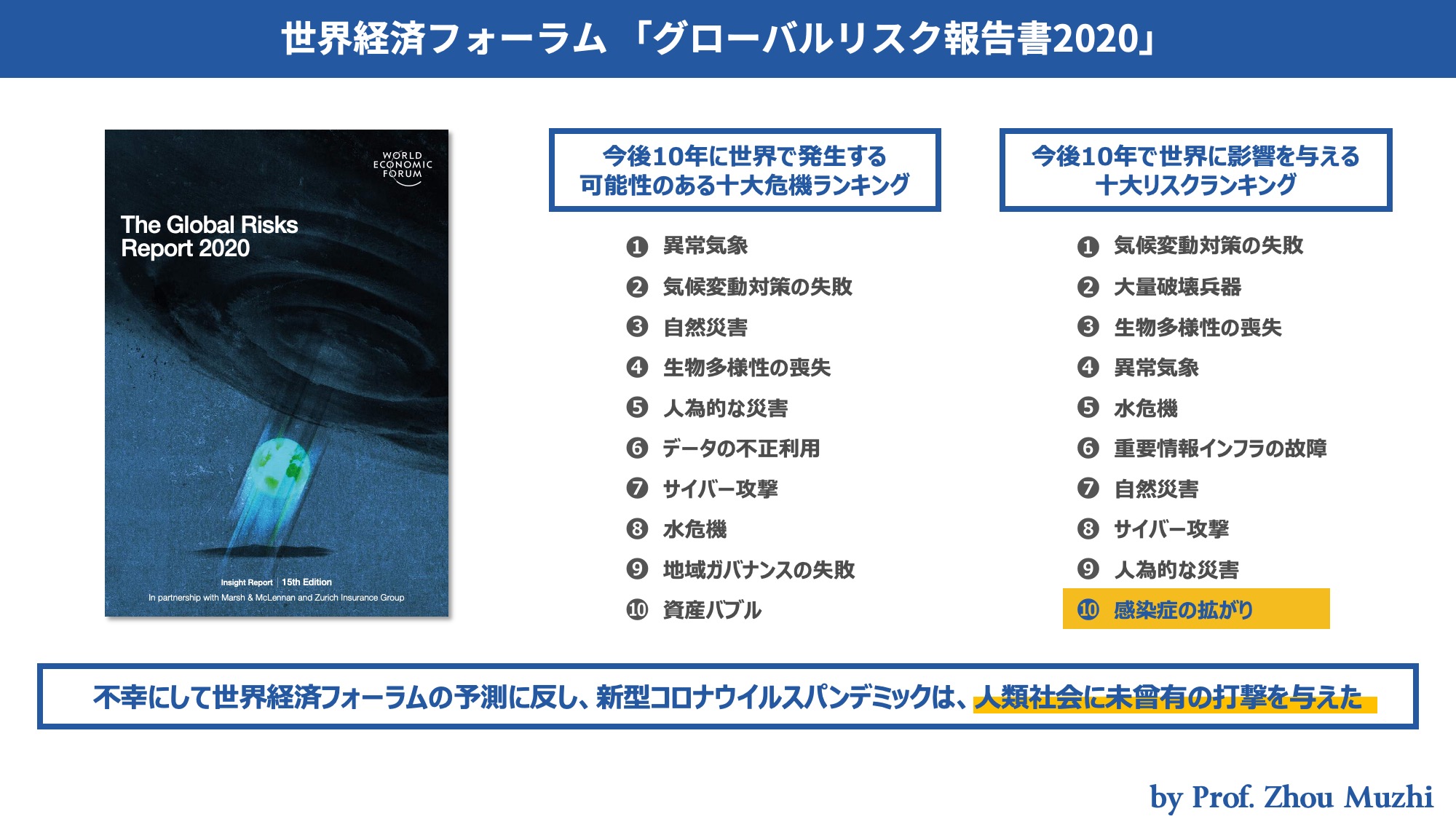

これは少しぼやっとした話だと思われるかもしれませんが、ダボス会議(世界経済フォーラム)です。トランプさんや安倍さんも行かれました。そうした各国首脳や、産業界、金融、大学の先生などいろんな方が集まって毎年開催されます。

これはもう2000年以降テクノロジーが進んできたらどうなのか?デジタル化の影響でこの社会が変わるのではないか?というので、もの凄いテーマになっています。

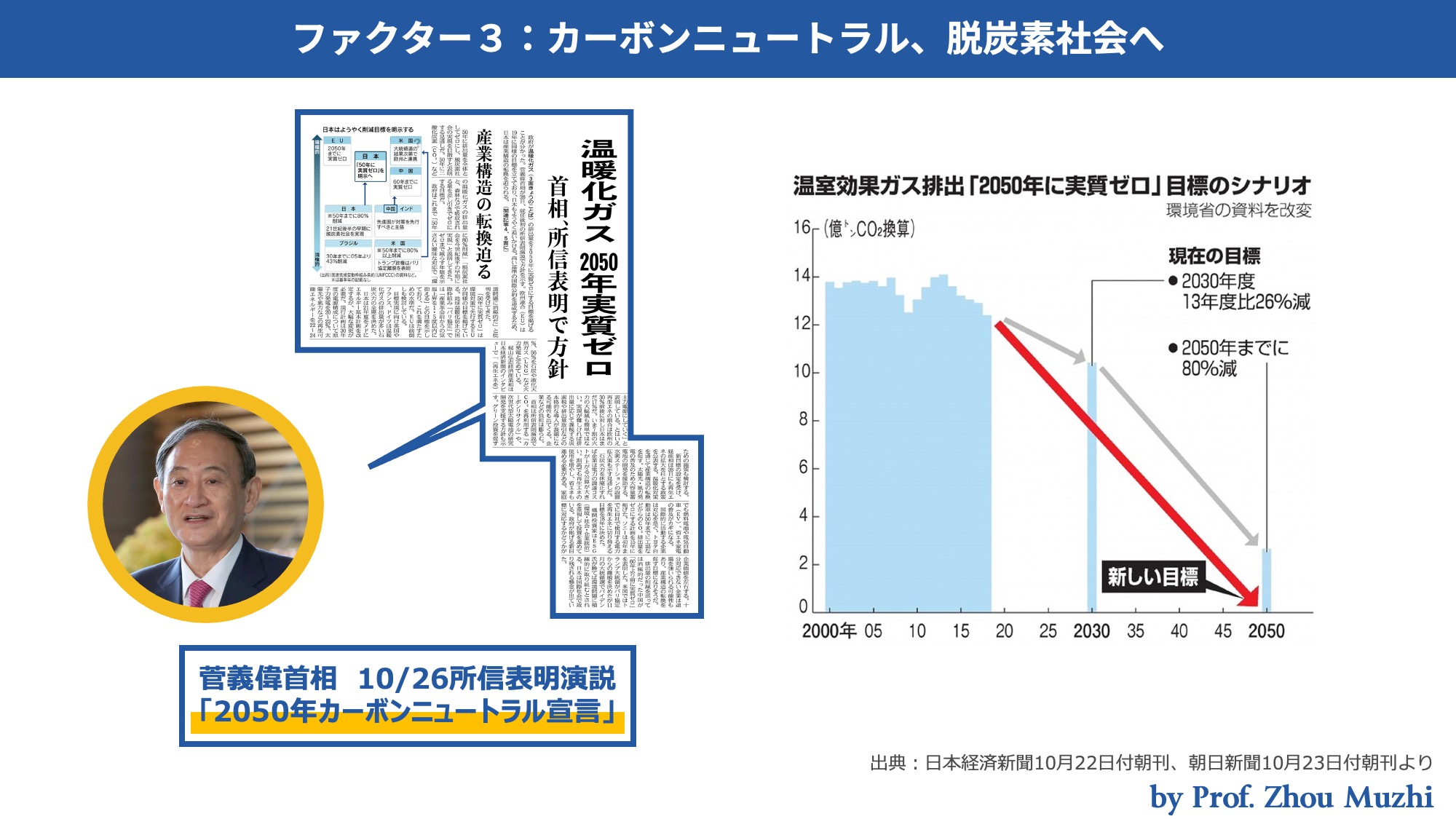

もちろん、先回のセッションでありました「グリーン・リカバリー」の環境問題。これも大きなテーマであり、ずっとやってきた。しかし持続可能な開発をベースに地球を維持していく観点では、この図の左のテクノロジーがどう影響してくるのか。さまざまな産業、各国政府の大テーマです。

さらにコロナ感染症、パンデミックが始まった。とりあえずリモート化とデジタルのところだけ出てきていますが、どんどん他の産業にも広がっていくでしょう。それが逆に、我々の放送にも影響が出てくる、逆に返ってくる、ということになります。

図の上の話ですが、とにかくインターネットの登場はものすごく大きかった。これは1980年代半ばですが、その後でスマホです。皆さんはあまり意識されていないかもしれませんが、スマホの能力は1998年当時の IBM の大型コンピュータの4倍ぐらいあるのです。この一個で、です。

そうして、 iPad の時代です。1990年代の水準でいくと、世界最高速コンピュータが皆さんの手の中にある。消費者の好みやデータ処理量、大型コンピュータの能力を持っているスマホが皆さんのところに一つずつあるわけです。

まだ世界77億人のうち50~60億台ぐらいかもしれませんが、そこを相手にどんな影響があるのか?というのが周先生のご質問ですね。

5Gや光通信もそうですが、そうしたインフラは20何年前から着々と進んでいます。「情報スーパーハイウェイ構想」もアメリカであり、日本でもいろいろな構想がありました。

しかし、それを使いきれていない。使いきれるものがコロナでどうなったかが、実はこのテーマです。

スマホの存在が、皆さんの知能、知識を強大にしたマーケットであります。それをバックアップするネットワークも出来上がっている。つまり、現実の目の前に見えていることと、サイバー空間の中で処理して結果を出してくるところが、ほとんど一体化しているのです。

目の前に見えているものとサイバーとで、分けては考えられないです。往復しながら今の現実になります。その意味では、何か調べる時にパッと検索して行動する。このパターンがどうなっていくかで、今後さまざまな課題へ向かっていくのです。

ですので、この社会構造の話は詳しくしません。人口減少するし、高齢化も進む。あるいは経済成長が苦しい時代も必ずあります。それをどう補えるかという観点です。

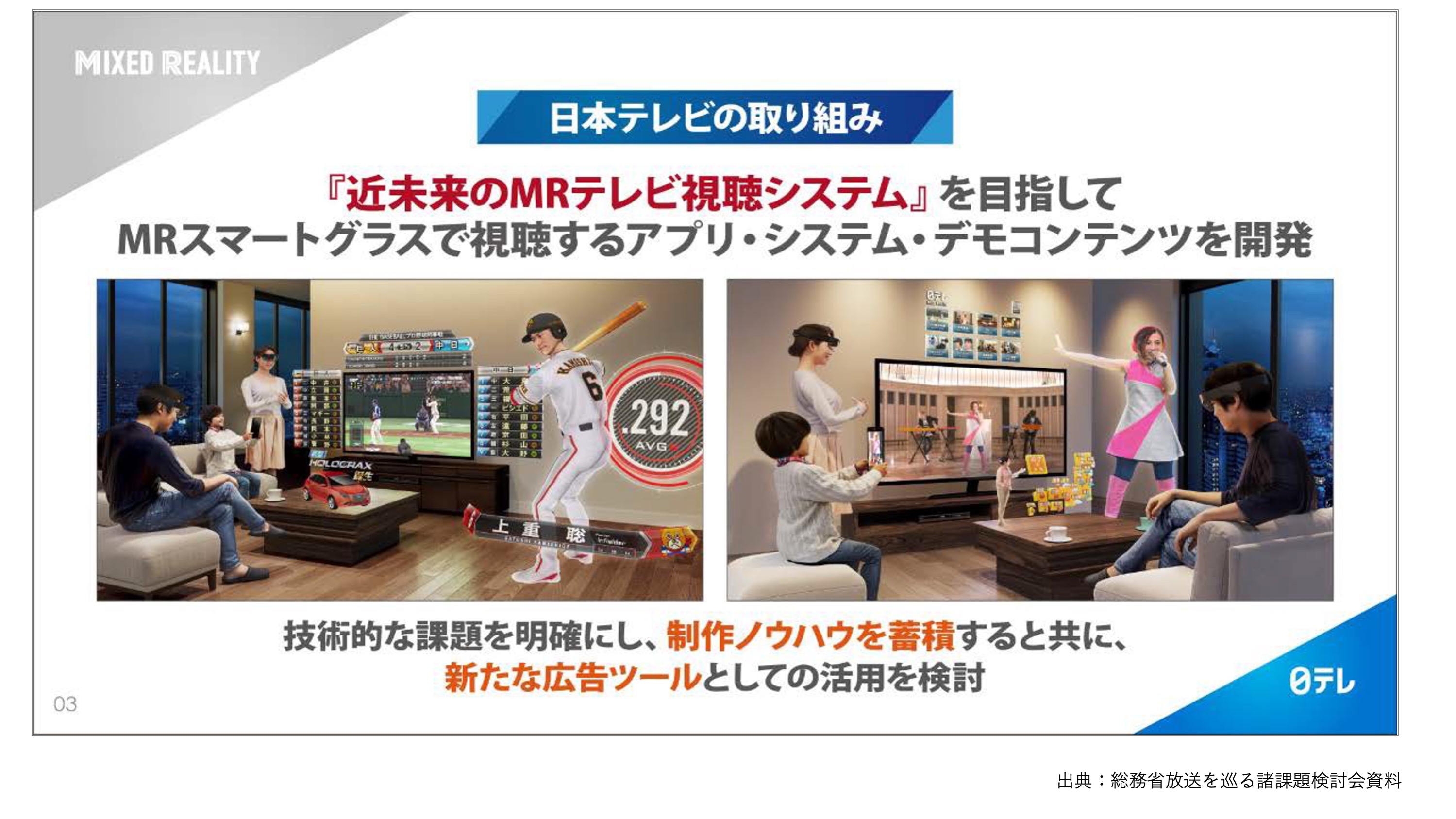

この図は、武田さんの競争相手ですが日本テレビです。近未来にMRを利用し、テレビ画面ではない仮想現実でテレビが観られる世界も当然出てきます。

これは介護の話です。5 G で映像になりますと、すべて点検は自動的にドローンでやってしまう。

あるいは今面白いのは、4K、8Kテレビで雨の映像が流れていれば、画面をパッと計測して「今、雨量は何ミリ」と、すぐに数量化できる。画像を見るとすぐデータ化できる技術が進んでいるわけです。

あるいは、洋服屋さんに行ってパッと写真を画面に撮ると、「あなたの身長や胸囲はこの寸法なので、これが似合いますよ。では着せ替えてみましょう」というように、すでに便利なアプリがどんどんできている。

人間が介在するよりは、先ほど言った「間を繋ぐ世界」が現実のものとして機能し始めていくだろうと思います。

これらは画像認識も含めて、まだ始まったばかりです。これから5Gは今の通信ではなく、何と結びつくか。映像と結びつく、あるいはメーターと結びつく、セキュリティと結びつく、産業の機械と結びつく。

何かと結びつくかによって価値が生まれます。5Gが価値を生むわけではなく、価値を生む道具立てとして揃ってきたのが正解だろうと思います。技術で考えないことが一番のキーになると思います。

それで、この5Gの映像データトラヒック自体の話です。値段のことを言って恐縮ですが、携帯電話が出た頃の1バイトの情報単位の値段と、今のスマホの1バイト単位の値段は、1万分の1か、1万5000分の1ぐらいに下がっています。それだけ技術が進んだ。

経済的な値下げの問題で今、携帯会社は大変な騒ぎになっています。このシステムができてから、技術開発の進み方と費用の下がり方は驚異的なのです。2020年は4.4EBという構造化データがあります。音声と動画が1700倍です。

どんどん広がっていきますが、これは技術が追いつかないといけない。ネットワークは詳しく説明しませんが、今これもクラウドを使っています。ネットワークの構造自体も変わります。

分かりやすいところでは、 IT の世界に住んでいると今何が起こっているのか。実は電力消費がどんどん上がっていて、エネルギー問題になっています。

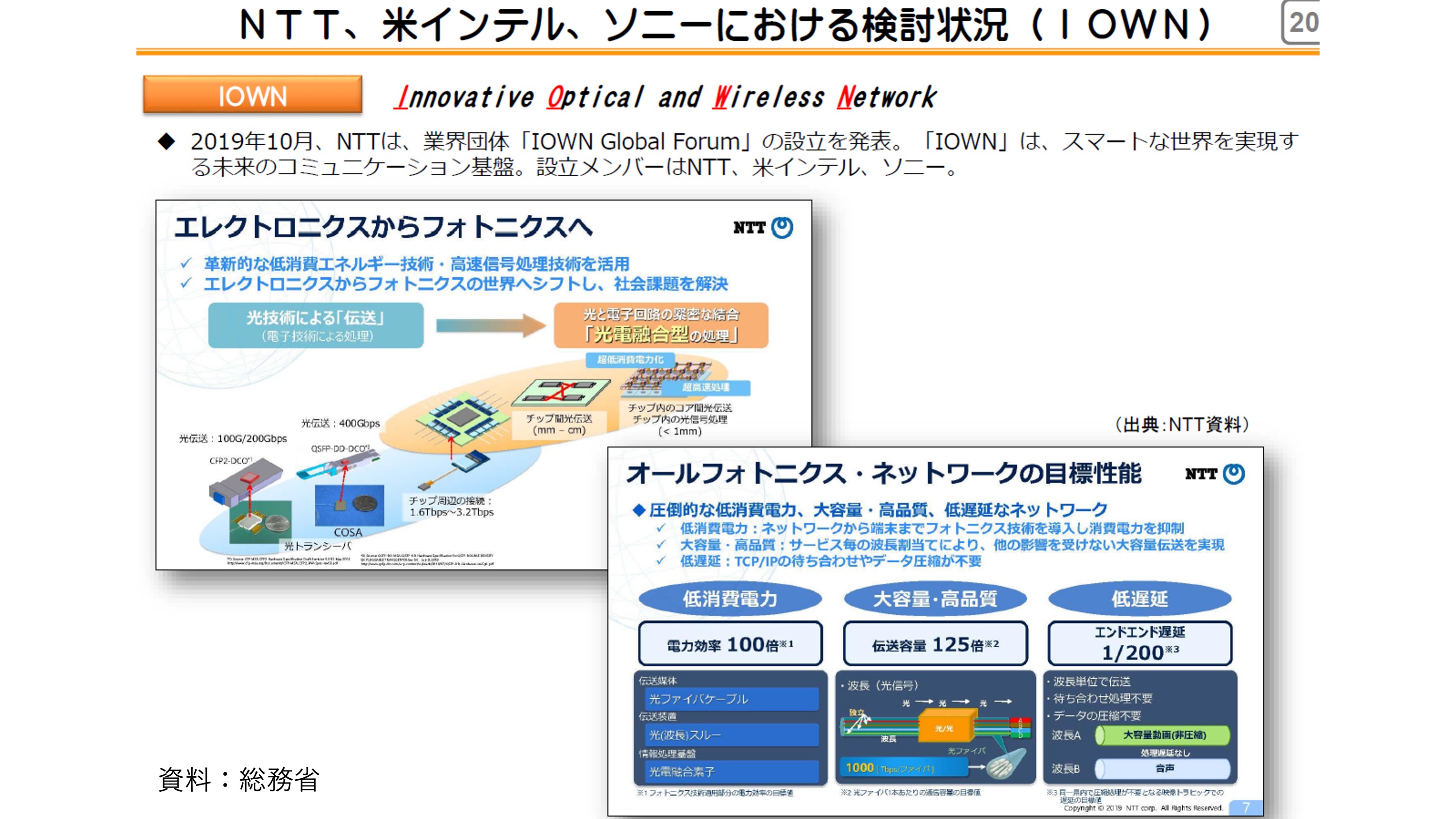

ですから今、NTT、インテル、ソニーで発表した「IOWN構想」というものがあります。この5年、10年のうちに光信号で電気の力を使わずに信号転換する。それができる技術の目途を立てていくことが「オールフォトニクス・ネットワーク」。すべて全光で通信の媒介することを実現していく。

当然、5Gも組み合わさってくるため、強力な手段が出てくるところです。従って5Gでも、どちらかと言えばエネルギー問題として扱われるような状態になっています。

続いて、先ほど周先生からもお話があった「スペース X」です。「イリジウム・ネットワーク」というアメリカの衛星通信サービスがあります。日本だと KDDI がおやりになっています。私が話を聞いた時は1992、3年でした。それから27、8年経っています。

このサービスは66基の衛星で構成されていますが、なかなか採算を合わせるには大変です。全地球をトランシーバーのような66基の小さな端末機が周回しています。この66基で衛星通信ができるものが、今すでに800 基打ち上がっている。

1万2000基まではすでに FCC(アメリカの連邦通信委員会)という許可を与えるところに認められました。これが4万基を超えている。

そうすると、パッと空を見上げると数百基も目に入るわけです、本来なら衛星が。直接インターネットを衛星経由で送ってしまう世界が、実は来年か再来年ぐらいから始まることになります。

インターネットの後ろの放送波や、通信のネットワークを超え、宇宙を超えていく。ところが今、少し問題があるのです。

これは60基ずつまとめて打ち上げているのですが、この右の図はイメージです。役目を終えた人工衛星の「デブリ」というものがあります。このデブリがある中で4万基も打ち上げてどうするのか、またゴミをばら撒くのか?という問題があります。

しかも、衛星は太陽を受けて光ります。夜になってキラキラと光る何百基もの衛星が浮かぶ風景ができるわけです。これは嘘でもなく事実ですが、それを差し引いても衛星をコントロールする技術は難しいです。衛星は必ず落ちていくため、落ちるものをどうコントロールするかには国境がないのです。

通信においては、実は国境があります。国によって通信事情も違います。ネットでも中国と日本では見られるもの、見られないものがもちろんあります。

ところがこのサービスが始まった瞬間、すべて透明になります。各国の経済格差、活動格差も全部ネットで見られます。一体どういうことが起こるのか、という社会問題の方の改善、議論がまだ追いついていない。

しかし来年、再来年あたりにサービスが始まろうとしています。皆さんのスマホと持っているネットが直接、衛星からアメリカなりヨーロッパにいく世界になることを狙っています。これに注目していくことが、とても大事になると思います。

あまりご質問の答えになっていませんが、技術の進化はものすごいスピードで進んでいます。アメリカ主導ですが、使うのは我々です。社会がどう使うのか。

今コロナが起こったので突然リモートがパッと始まりましたが、今後この技術の中に自分をどう活かして利用していくか。場合によっては高齢化なり低成長、少子化の世界をうまく解決する道が出てくるかもしれません。それは少し全社会的な議論かなと思っております。

周 : ありがとうございます。続きどうぞ、武田さん。

ソフトインフラの信頼性をいかに高めるか 武田 : 今、鈴木さんのお話を聞いて大変勉強になりました。技術は間違いなく進歩していくし、そのスピードも上げている実感はあります。

私の場合は放送の分野で仕事をしているわけであり、変化に対応する能力が求められています。先ほどのビデオマーケットの小野寺さんではないですが、成功体験が放送局にはあるがゆえに、対応能力が劣ってきている気がするのです。ですので、大変な危機感は持っております。

鈴木さんのように全世界的、全社会的な変化にももちろん通じるわけですが、その一分野でどう対応していくか。放送局のビジネスとしての対応は一つ。これをずっと今までお話ししてきたわけです。

それとともに我々は報道機関でもあります。ニュースを日々出しているわけです。「今日は何人コロナの陽性が出た」など、そうした話からさまざまなニュースを出している。

しかし、インターネット上でのフェイクニュース問題もあります。フェイクニュースかどうかを判断するのは個々人なわけです。そのフェイクニュースをチェックするそれぞれの団体がありますが、チェックしきれていない。

だから我々はニュースや、社会のある種ソフトインフラだと私は言っているのですが、この信頼性をどう高めていくか。

提供する手段は、はっきり言って放送でなくてもいいわけです。通信でもいいわけで、いかに必要なところに正しい情報が届けられるかも、我々の一つの大きな社会的ミッションだという自覚があります。

そうした技術の進歩、進展を活かしてより良い社会にしていくか。我々もそれを企業理念に掲げており、より良い社会をつくることに貢献していきたいと考えています。

アジアのマーケットをどう見据え、展開すべきか? 周 : ありがとうございます。非常に大事なメッセージです。

それでは、最後の話題に参ります。世界のマーケット、特にアジアのマーケットをどう見据えて展開していくかという話です。

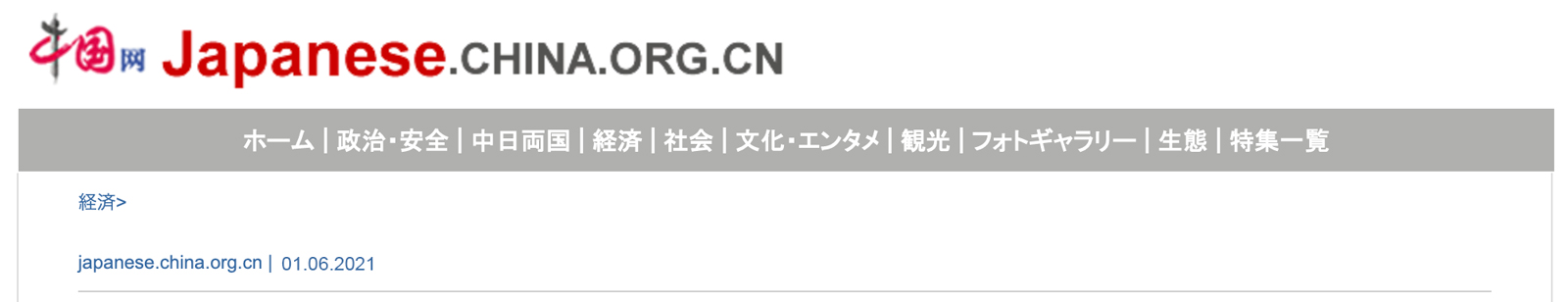

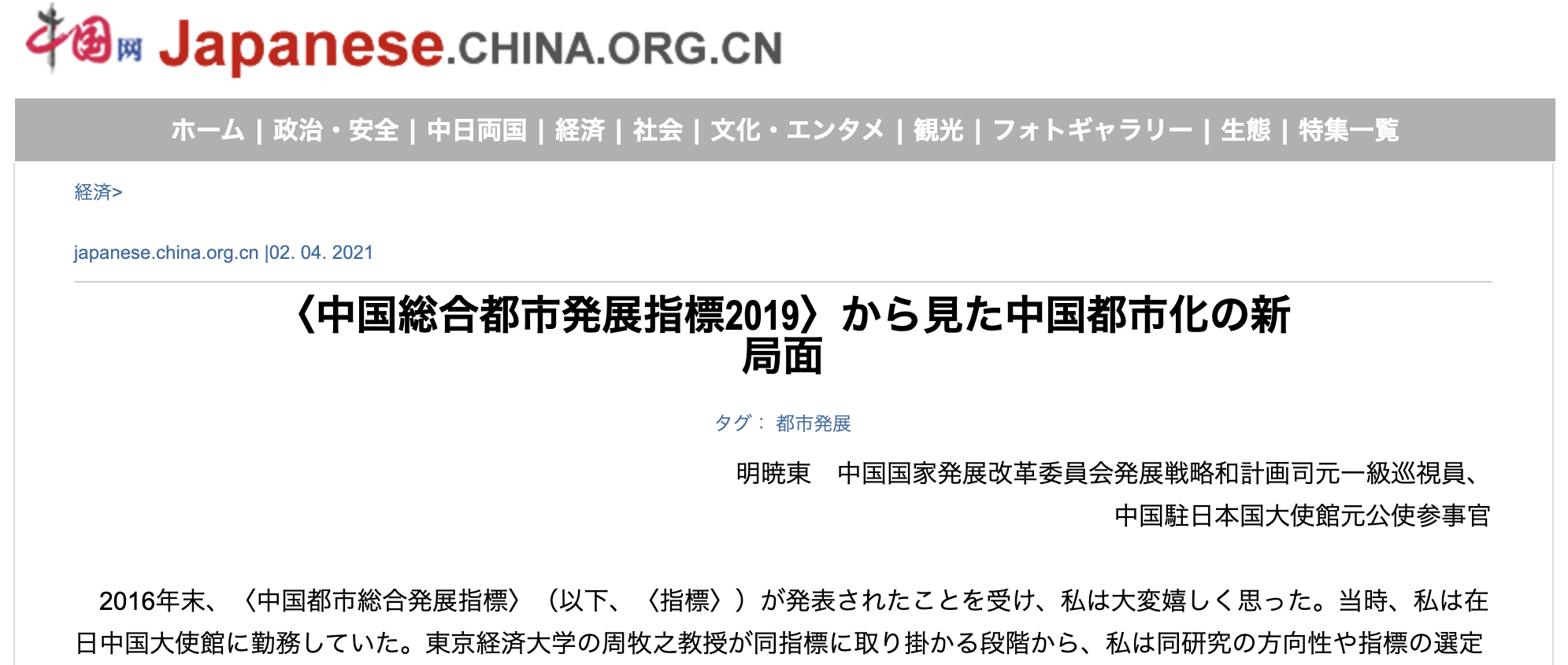

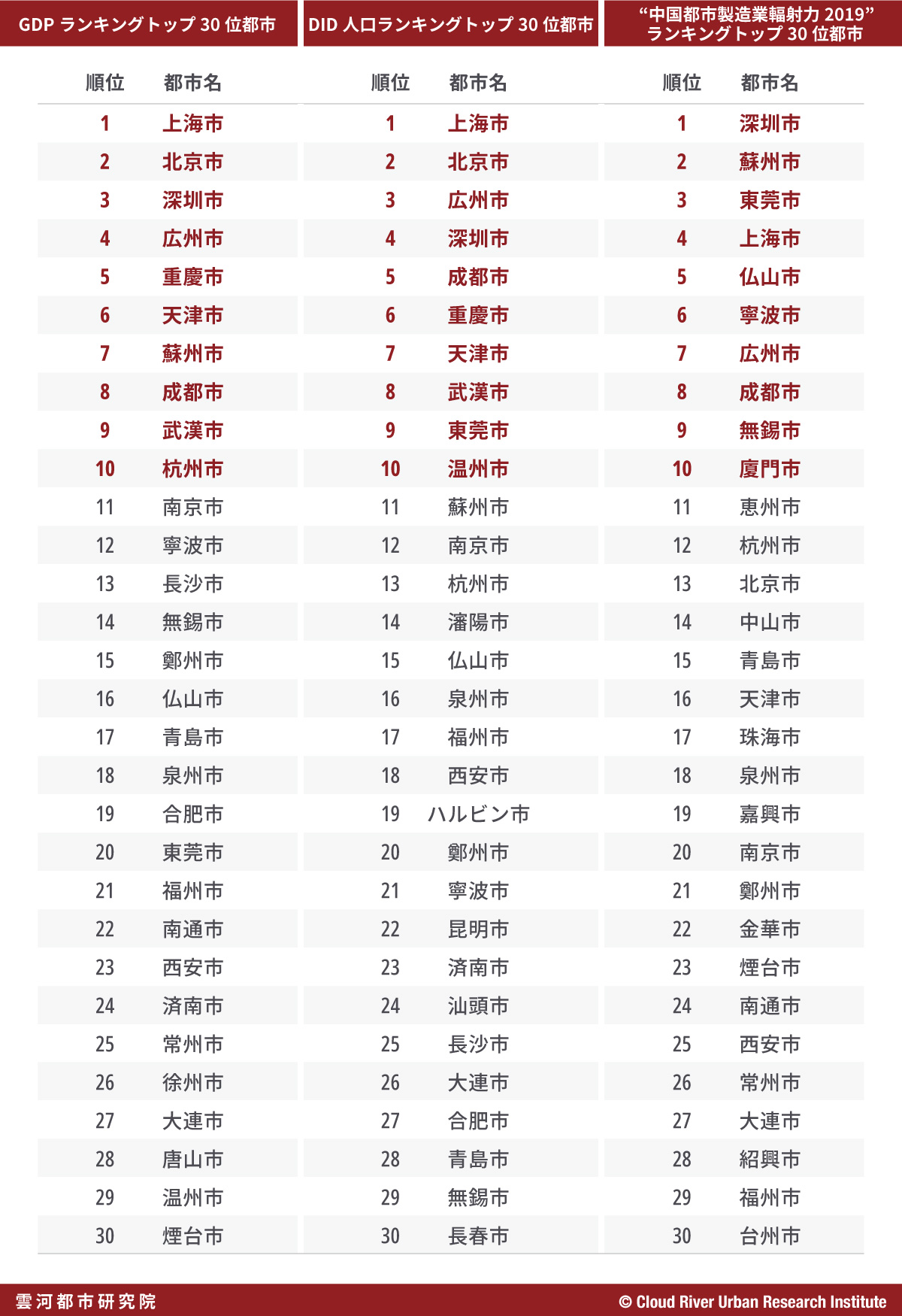

この図は、過去3年間で日本の映画が中国で上映されたリストです。2017年は10作品が中国で上映され、興行収入135億円を稼いだのです。2018年は、15作品で113億円。去年の2019年は一気に23作品が公開され、282億円を稼いだ。

これは何が言いたいかというと、日本のコンテンツにとって中国というマーケットがあること。そして中国というマーケットは日本の作品をけっこうオーディエンスとしては好意的に受け入れています。

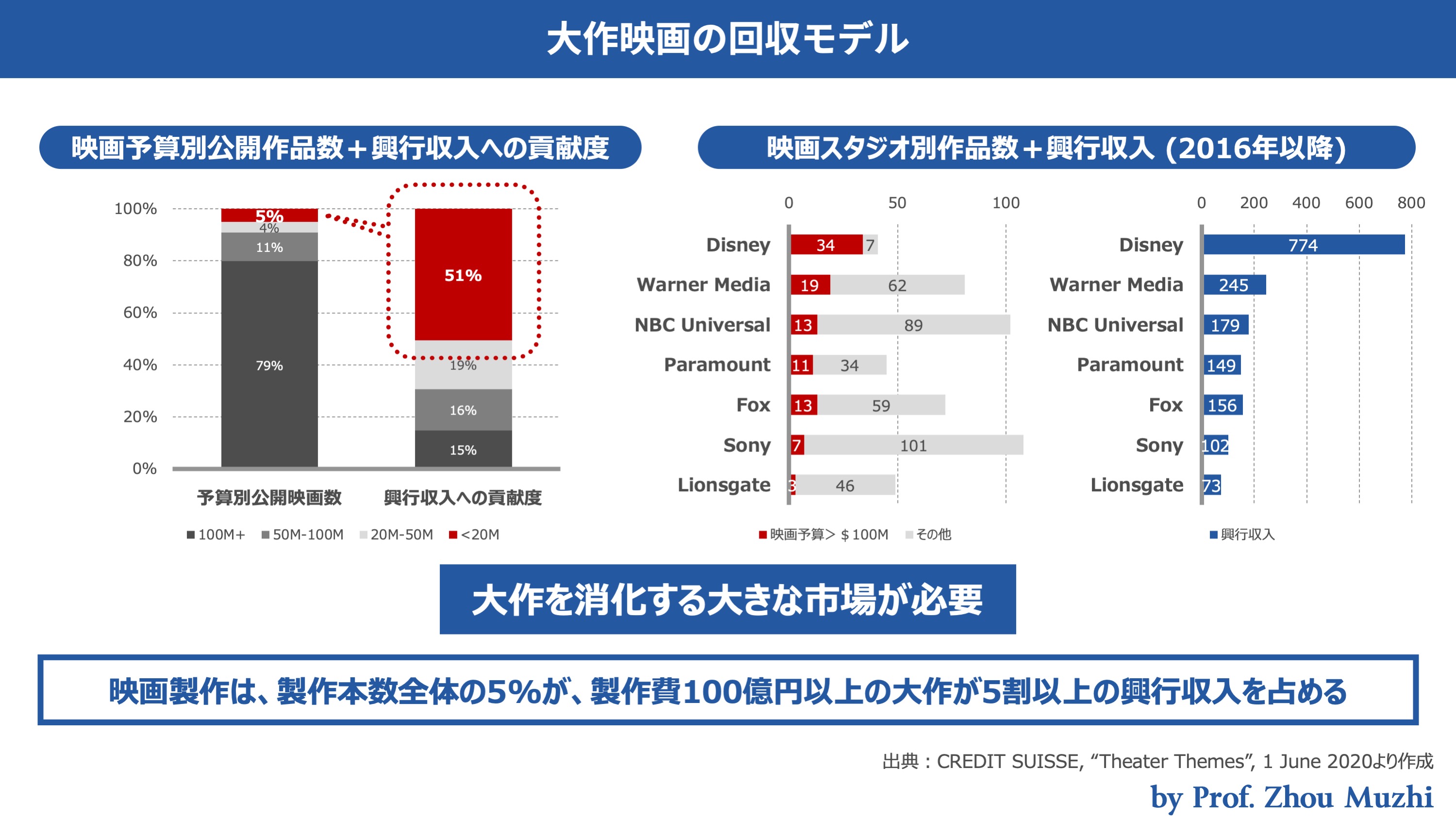

実は2016年以降、世界で映画作品がたくさん作られています。けれども、数から見ると5%の作品は100億円を超える制作費をかけています。日本ではなかなか100億円をかけて一作を作ることはできない。しかしこの5%の作品は、実は映画の興行収入の半分以上を獲得しています。

このビジネスモデルを一番、徹底的にやったのはDisneyです。ですからDisneyは対策をどんどん打ち、高い興行収入を勝ち取るビジネスモデルを実行しています。

しかし、ここでのミソは、大作を消化できるような大きな市場も取っていることです。ですから『ムーラン』のように、中国マーケットから認識されたい作品をどんどん作っているのです。

先ほど語学の話が出ましたが、おそらく自動翻訳はすぐ目の前にできるようになってきています。翻訳することは難しくないです。問題は、作品がその文化をベースにしたオーディエンスに向いているかどうか。これが実は、けっこう大きな問題です。

やはり海外のオーディエンスを意識しなければ、作ったものはそれほど歓迎されないと思います。

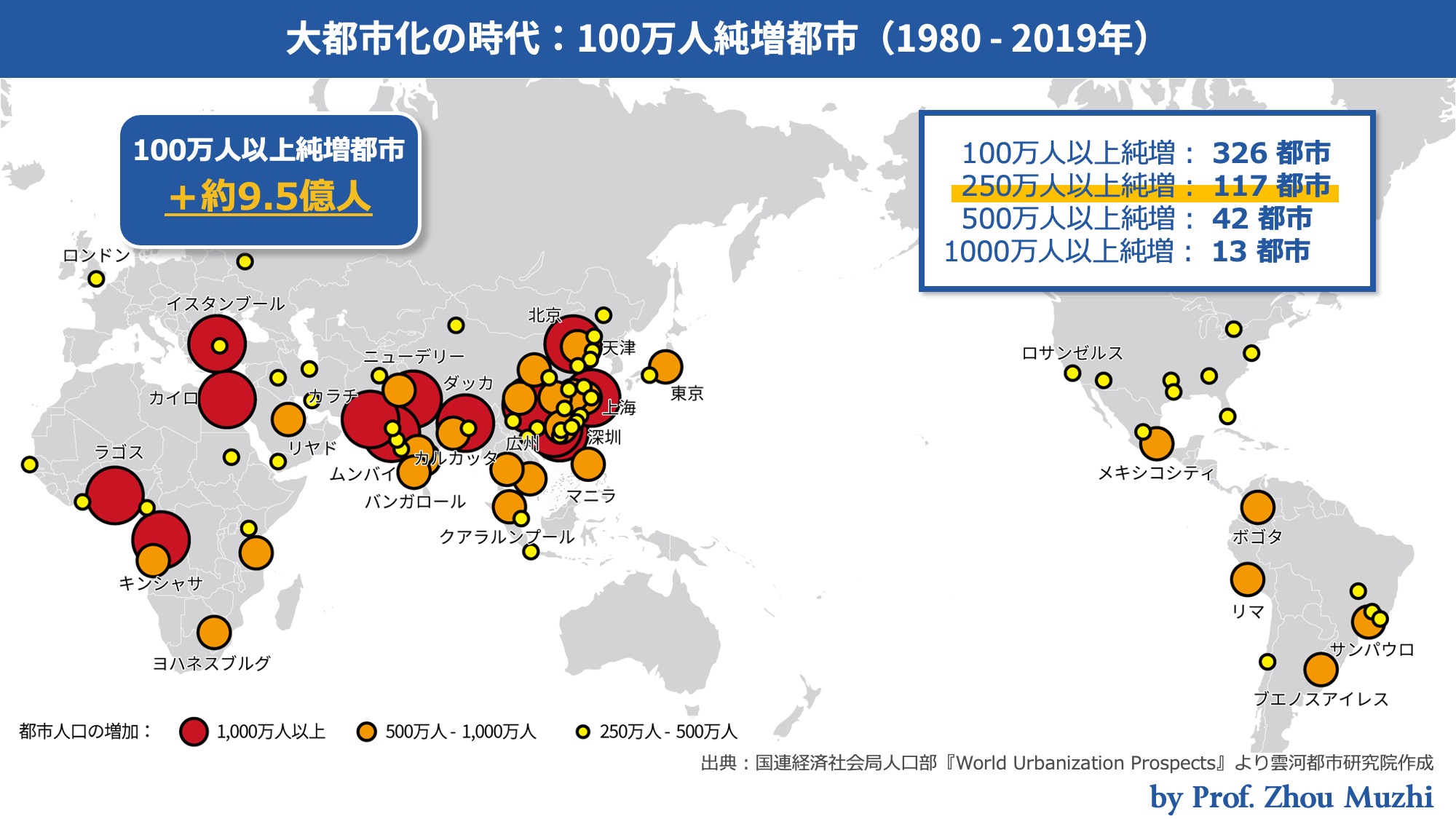

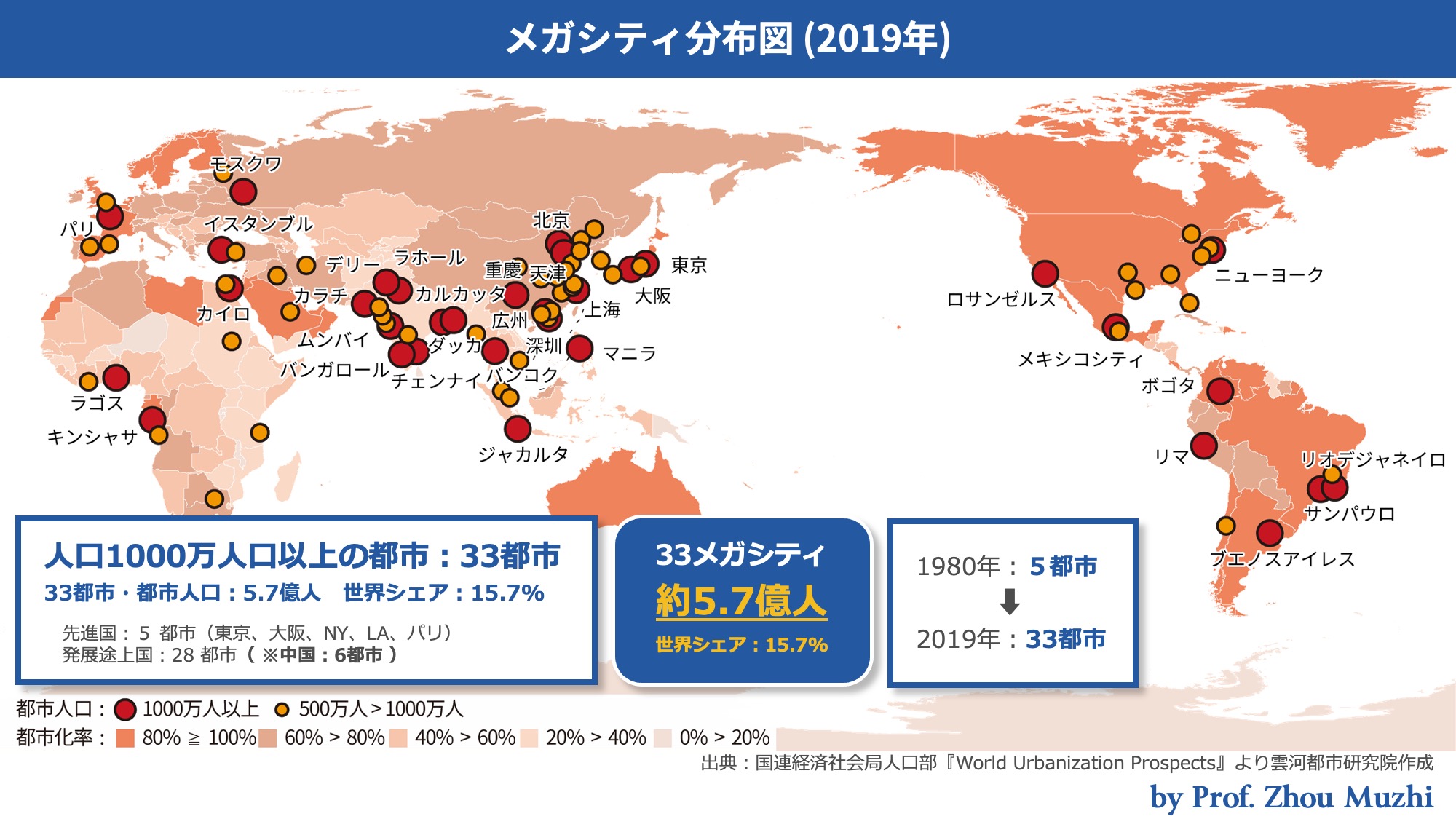

アジアというマーケットは、40年前はほとんど経済的な有効人口ではないマーケットでした。しかし、今は経済的に見ると非常に有効的なマーケットになっています。

そこで、これからアジアのマーケットをどう意識してアクセスしていくべきなのか?また、加速するメディアにおける DX が日本をとりまくアジアの社会にどうインパクトを与えるのか?

この質問を最後にして、お二方の考えを伺いたいです。鈴木さんからお願いします。

「人材」という資本が一番の強み 鈴木 : 私は武田さんにお譲りしたい感じですが、前座を失礼します。先ほど周先生のお話にもありましたが、世界・日本のコンテンツ市場は、まだ伸びてはいます。

ただ、日本の存在感が結果的に、相対的に下がっている。逆に、伸ばす余地があることと、アジアと中東・アフリカ、特にアジアはこれから人口が多くなってくる。

今は77~78億人ですが、中国・インドだけでもこれから30億人になろうとしています。世界の3分の1の人口です。100億人になっても3分の1は、やはりアジアです。

この地域で、時差がない中でどうこのビジネスをやっていくかが非常に重要です。

マンガ・アニメはすごいですが、それ以外の映像の世界もぜひ頑張ってもらいたいと思います。すみません、64ページ開けますか。

この図は DX の場合ですが、先ほど資本力の問題が出ました。資本力や、個人データの集積であるデジタル情報収集のような情報データを持っていることが強い。これも資本で信用も資本ですが、やはり「人材」が資本のところが強いです。

今これだけの世の中になっているので、映像の世界もポイントだと思います。もちろん戦略もなければいけませんが、人材、あるいはデリバリー、テクノロジー、データ、マネジメントなど、やはり根っこになっているのは「人材」です。

そこで、やはり人だという時に、これから二極化していきます。特に中間の管理をしている層ではなく、これから雇用安定するところは各分野の専門性の高い人や、感性の強い人の需要が非常に高くなる。

それと同時に、人でないと駄目だという需要もどんどん高くなってくる。その間が実は今一番多いですが、この数字は下がっていきます。

この図の右側の「人材」を、専門家というわけではなくて全体像を見る。先ほどコンテンツの配信と制作の境がなくなってきたと言いましたが、全体の流れを頭に置き、かつ特定の専門が非常に強い人材をどう育てていくか。それが、これから一番大事なところになると思います。

先ほど周先生からご指摘がありました。図の左の現状から目指すべき姿ですが、これは AI ロボットの場合です。これは映像ビジネスも同じで、トップに立つ人は内外から集積してこないといけない。やはり分かっている人がコンビネーションで集めてくる。単一文化でない。間に挟む人は専門性があって、共同的にチームが組める人です。

「単純なことをやればいいや」という人は、AI とロボットに置き替わっていくことになります。今から目指すべきは、内外から集積をして実行すること。今はいいものがあれば、日本人でも優秀な方は海外に出てしまう。中国の方も海外に出ることになります。

なかなか言葉で「多様性」と言っても難しい。ですから、一番入りやすいビジネスの世界から人を育て、あるいは味方をつくっていく。チーム作りをする。

そうしたところに金融資本、データ資本主義から人的資本主義の方にシフトしていくことが一番大事な将来像だと思っています。武田さんの前座で、すみません。

周 : ありがとうございます。武田さん、どうぞ。

積極的なキャリア採用と人材育成を 武田 : 本当に「人」だと思います。

しかし、それでは単価がはかばかしくいかない。連結売上高の海外売上高比率は、1%に満たない現状です。

それではいかんということで、日本でのOTTとの競争や、少子高齢化の問題、あるいは日本の我々のスポンサーである企業がどんどん海外に展開していくわけです。では我々も、ということで私もけっこうアジアを中心に回り、さまざまな放送局との提携などを模索してきました。

しかし、どうも提携ではないなという感じはしています。今まで議論してきたコンテンツの力をどう活かせるか。それを活かすには、やはり「人」なのです。

我々 TBS もそうですが、ほとんどの放送局は10年ぐらい前まではそれほど外部から人をとらなかったのです。大学を出た人材を育てる。育てるには時間がかかるわけですが。

今ではそれにふさわしい人材、例えば海外展開にふさわしい人材を中途でキャリア採用するといった流れがやっと出てきました。10年ぐらい前まではなかったのです。

最近、各社ともそうした採用を行っています。例えばIT、あるいはDX人材などは取り合いです。取り合いなので、給与問題、待遇の問題になる。こういう「質」の問題を、人材の育成と人材を取る、という発想にみんながなりつつあります。

アジアでも展開しようと方針を立てているので、そこは日本人でなくても良いわけです。やはりアジアの人たちが社員になってくれた方が、メリットがあり得るわけです。

ですので、そうした人材の多様性も含めて、これからますますやっていかなければいけない。同業他社、あるいはOTTもそうなっているわけですから考えていかなければなりません。

ところで、Netflix JAPAN が経団連に加入したのですね。あのニュースを見て、その意図は何かと聞いてみたいぐらいです。でも、そういう時代なのです。出入りが自由になっていく時代ではあるし、組織、人材にふさわしい体制にしていかないといけないと思っています。

周 : ありがとうございます。最後はやはり「人材」ですね。この話は我々大学にとっても非常に大きな課題となってくると思います。

そろそろ終了の時間がきました。今日は武田さん、鈴木さんという二人の素晴らしいビジネスリーダーの深い造詣とイマジネーションをお借りして、メディア産業、そして通信産業が置かれている現状を議論し、整理し、将来を展望しました。

大学の学生をはじめ、若い世代が未来を描くにあたり、今日の議論は大変参考になるもの、刺激になるものと確信しています。武田さん、鈴木さん、ありがとうございました。

それではこれをもちまして、特別セッションを終了させていただきます。ご視聴の皆さま、ありがとうございました。

特別SESSION討論の様子(左から周牧之氏、鈴木正俊氏、武田信二氏)

VIDEO

シンポジウム動画 【参考】 東京経済大学創立120周年記念シンポジウム「コロナ危機をバネに大転換」を開催