〈中国中心都市&都市圏発展指数2021〉第1位

北京市は、〈中国中心都市&都市圏発展指数2021〉の総合第1位に輝いた。同市は「中国中心都市&都市圏発展指数」が2017年に発表されて以来5年連続首位に立った。首都としての実力を見せつけた。

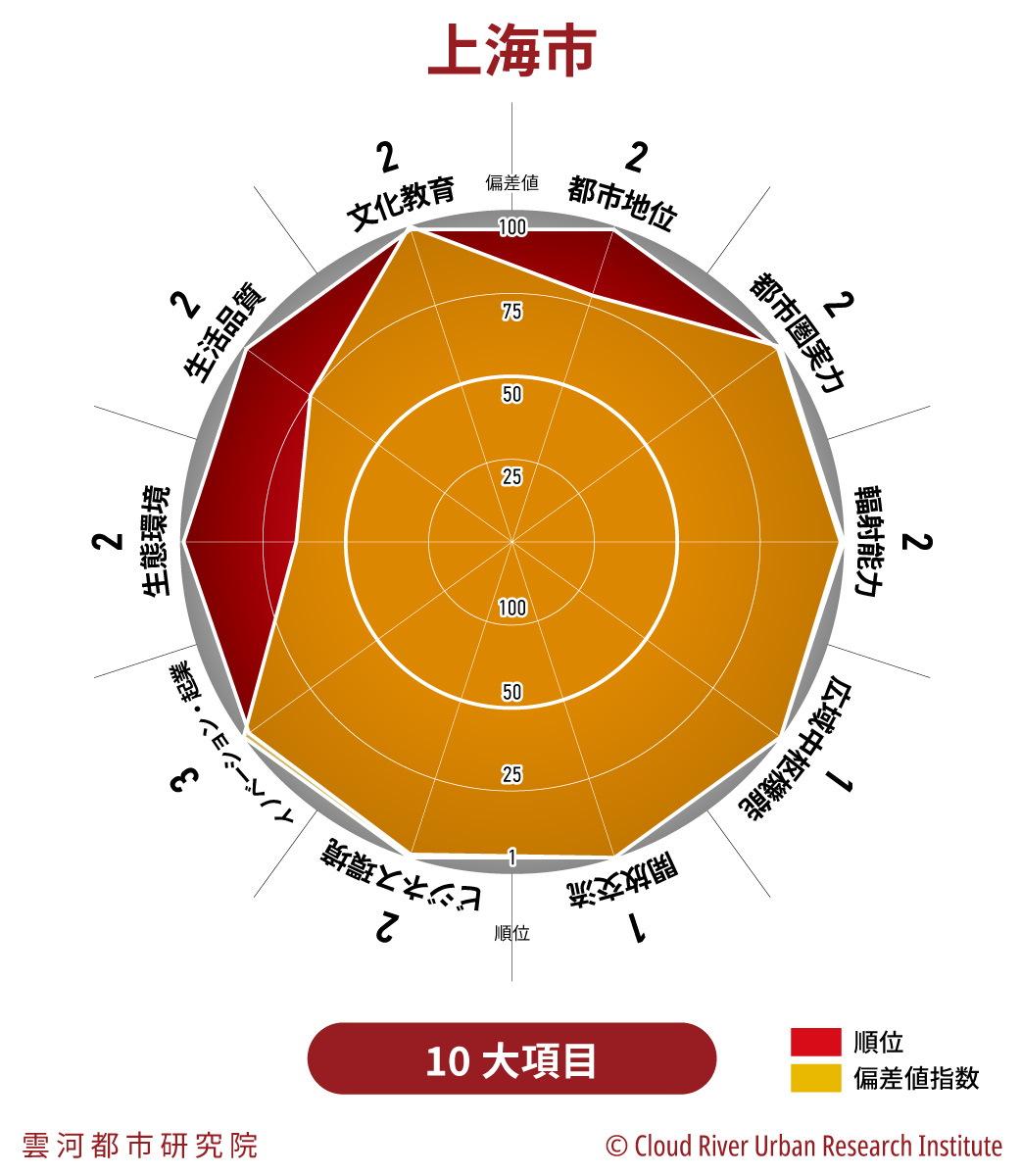

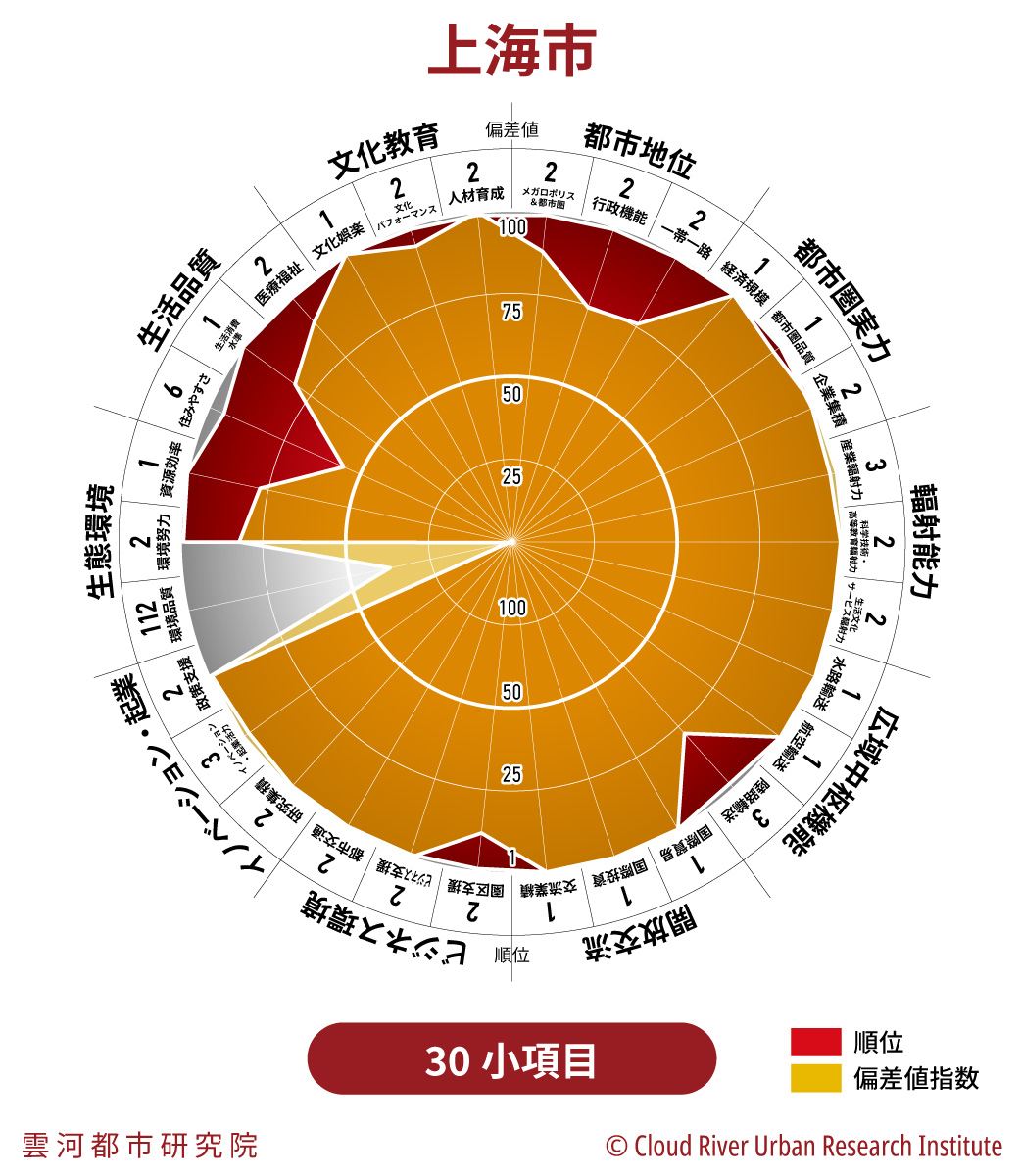

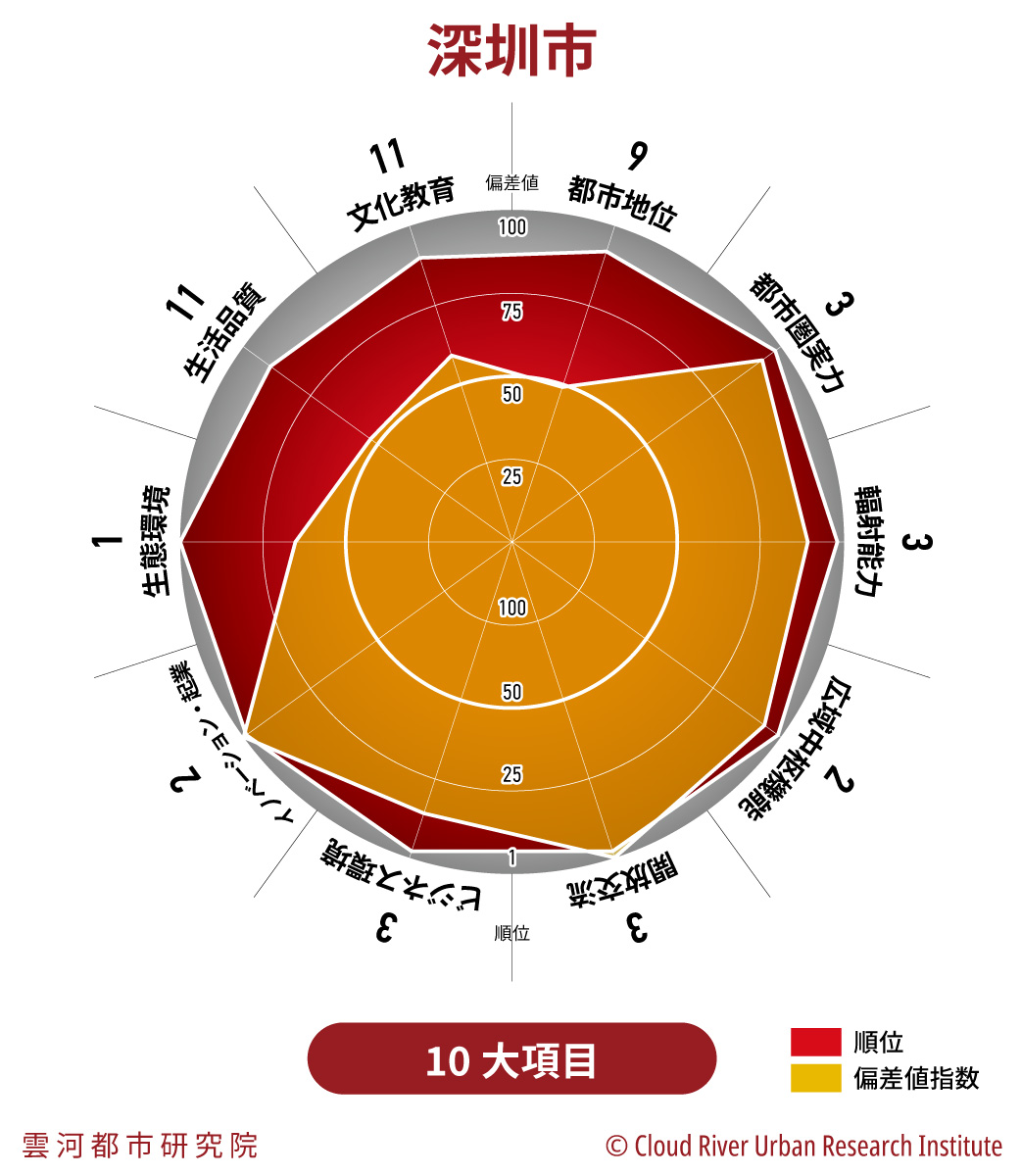

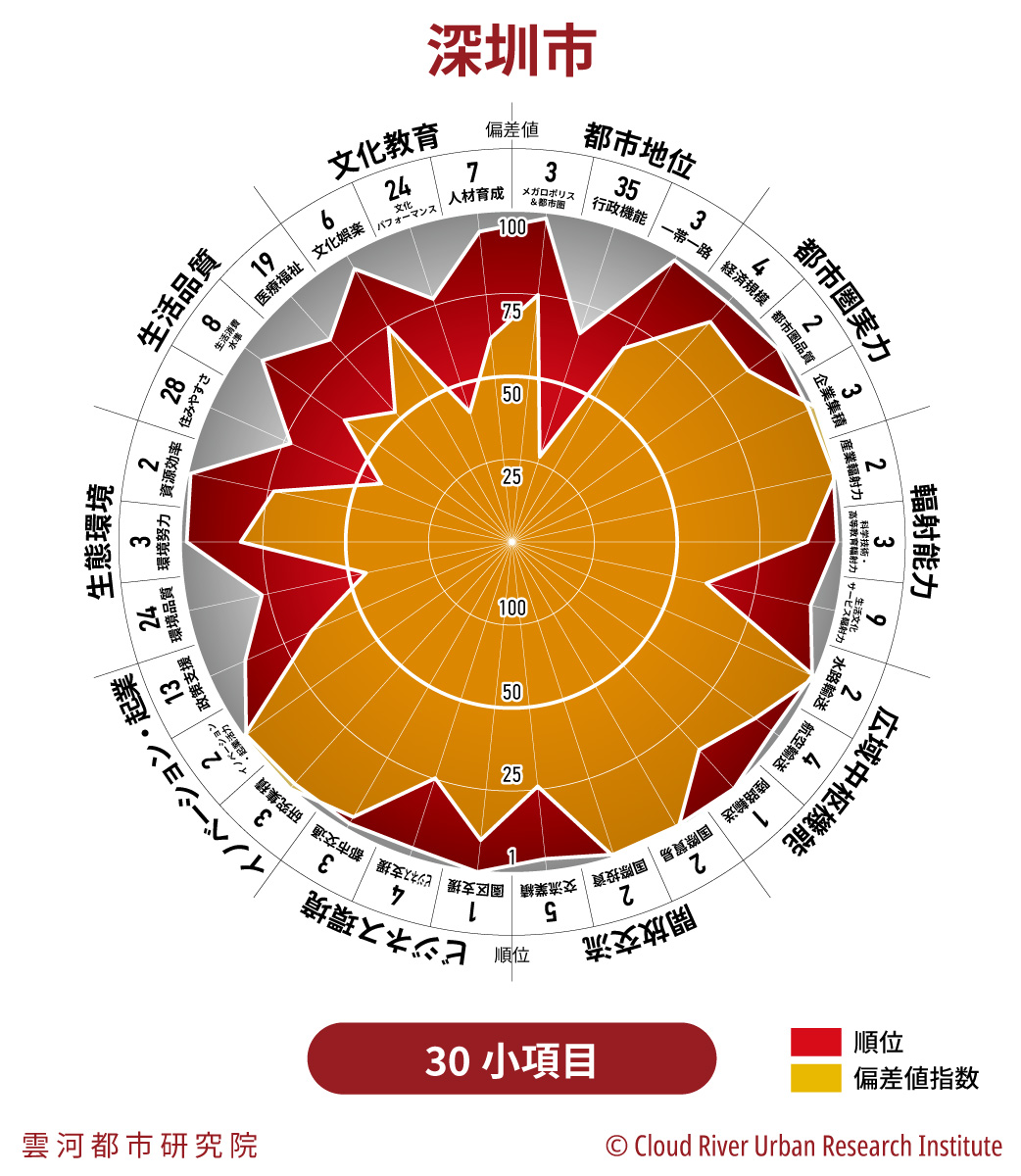

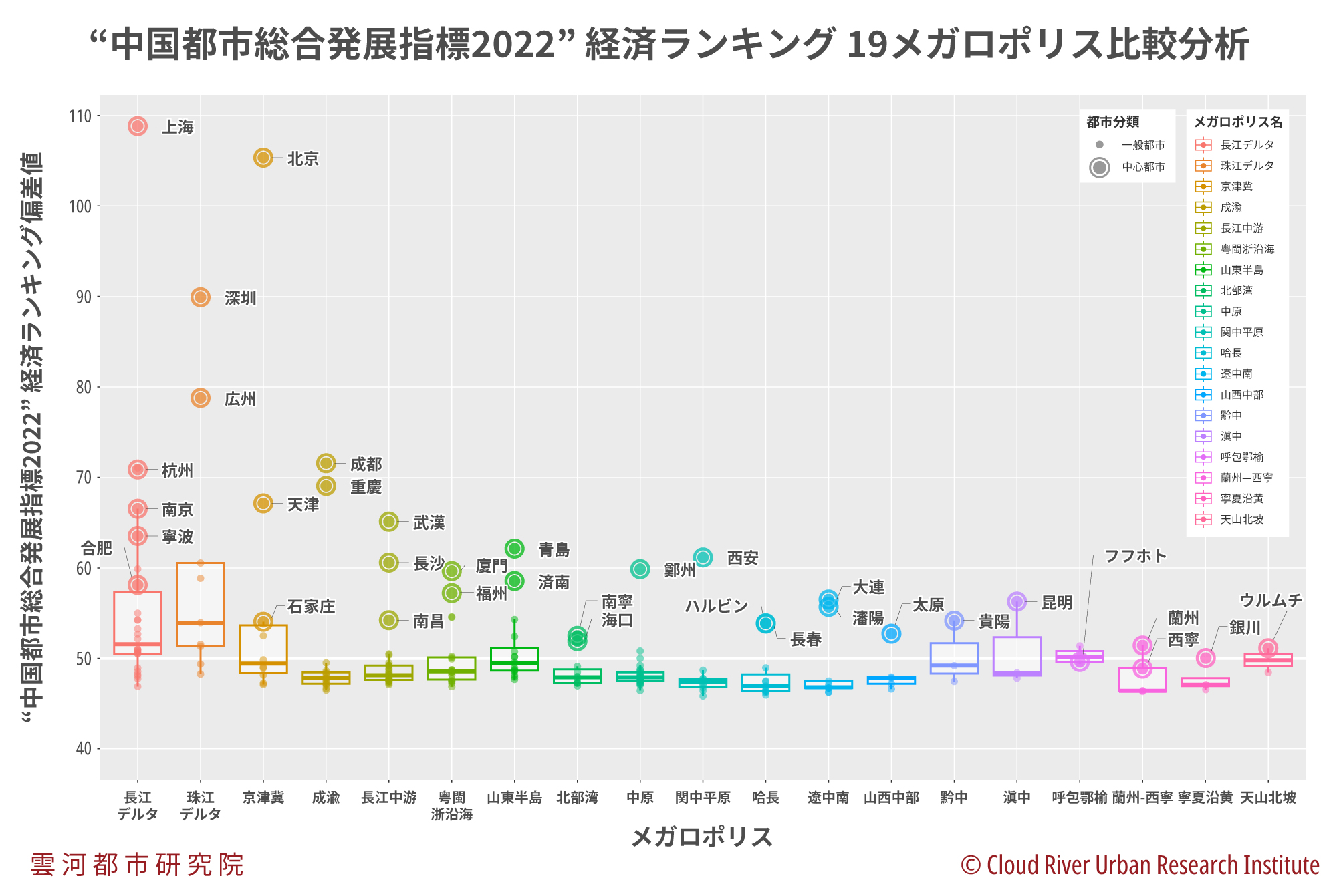

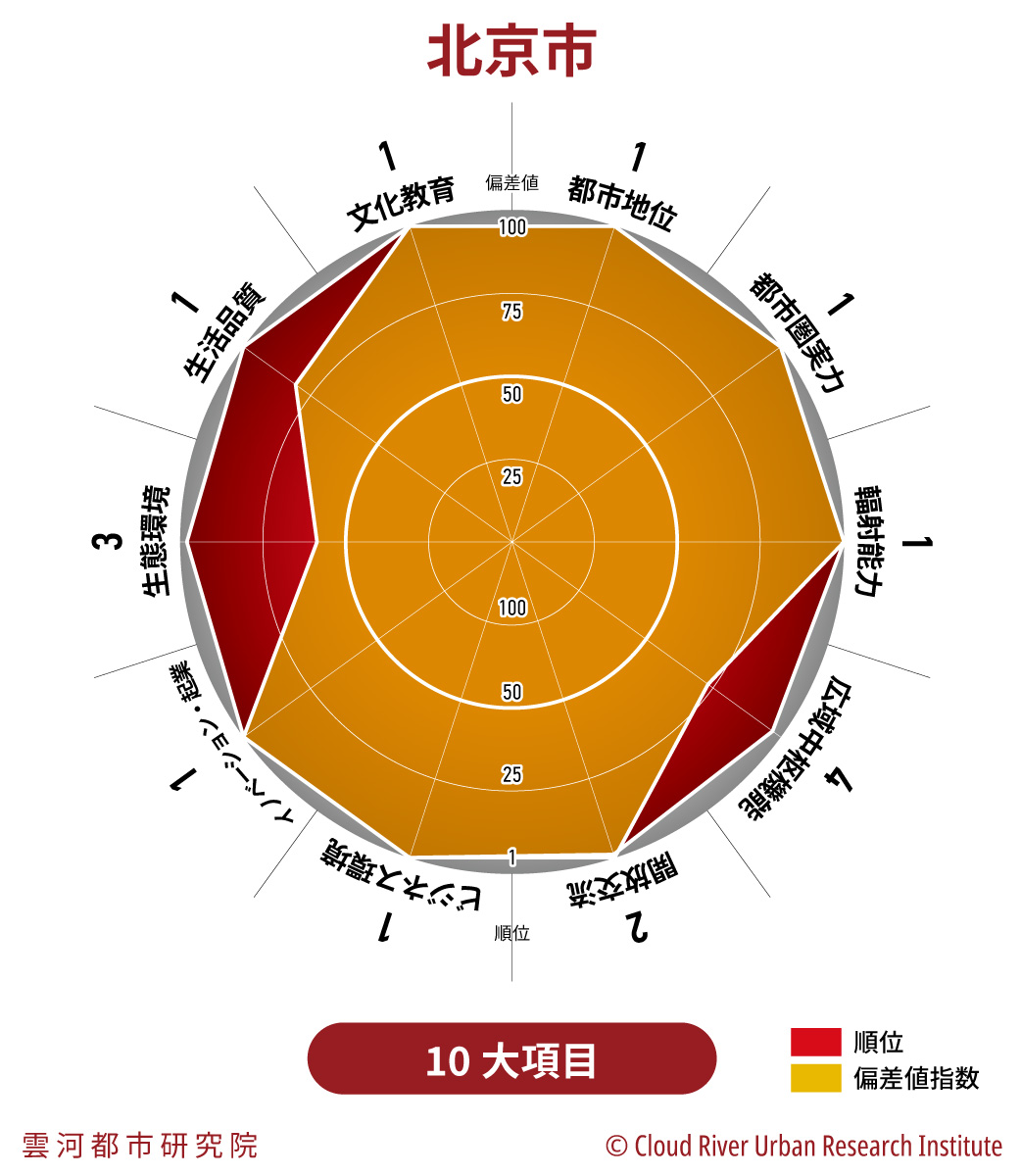

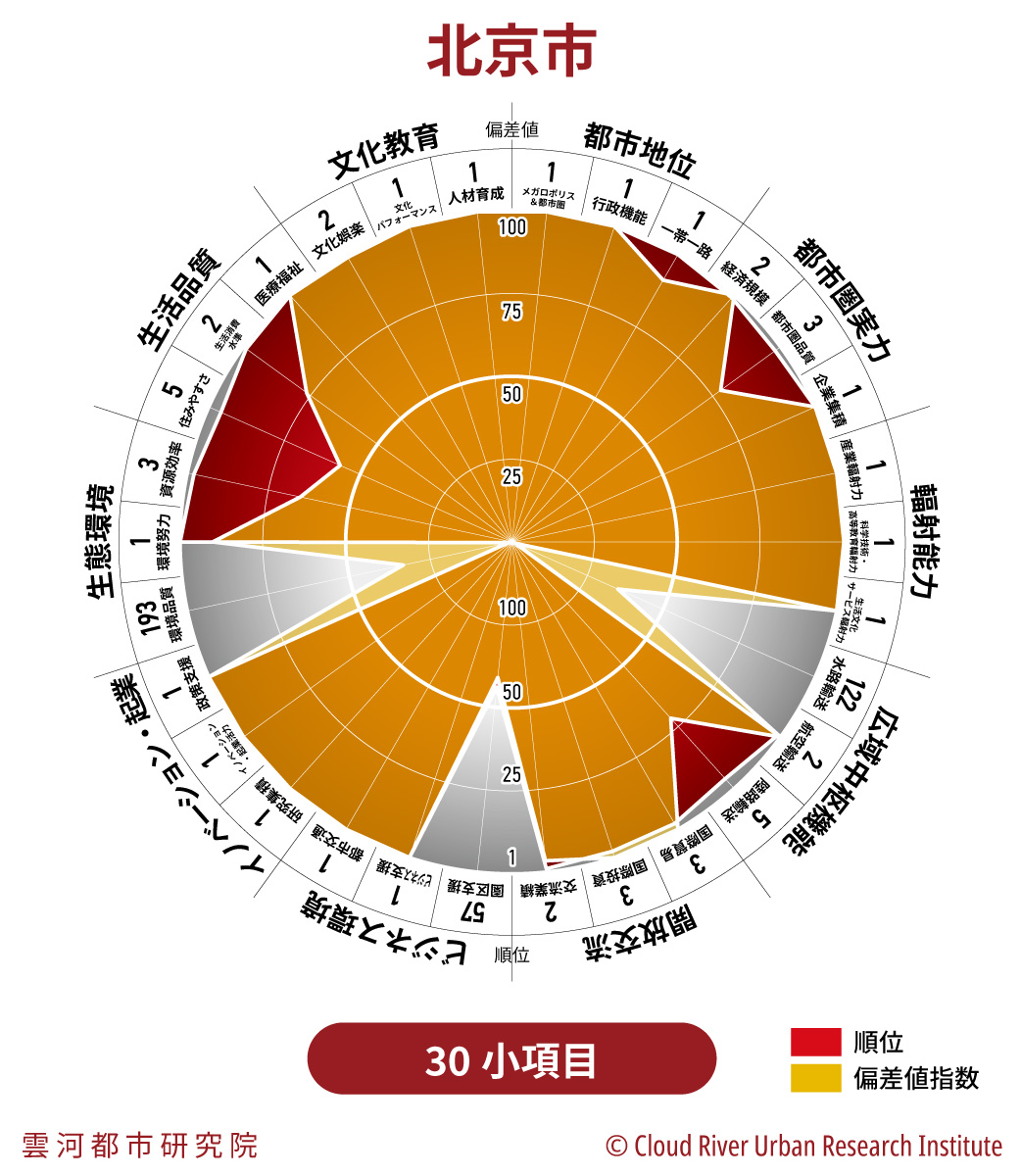

〈中国中心都市&都市圏発展指数〉は、〈中国都市総合発展指標〉の派生指数として、4大直轄市、22省都、5自治区首府、5計画単列市からなる36の中心都市の評価に特化したものである。同指数は、これら中心都市を、全国297の地級市以上の都市の中で評価している。10大項目と30の小項目、116組の指標からなる。包括的かつ詳細に、中国中心都市の発展を総合評価するシステムである。

CCCI2017 | CCCI2018 | CCCI2019 | CCCI2020

〈中国中心都市&都市圏発展指数〉:【36中心都市】北京、上海、深圳、広州、成都、天津、杭州、重慶、南京、西安、寧波、武漢、青島、鄭州、長沙、廈門、済南、合肥、福州、瀋陽、大連、昆明、長春、ハルビン、貴陽、南昌、石家荘、南寧、太原、海口、ウルムチ、蘭州、フフホト、ラサ、西寧、銀川

行政副都心計画と人口抑制政策

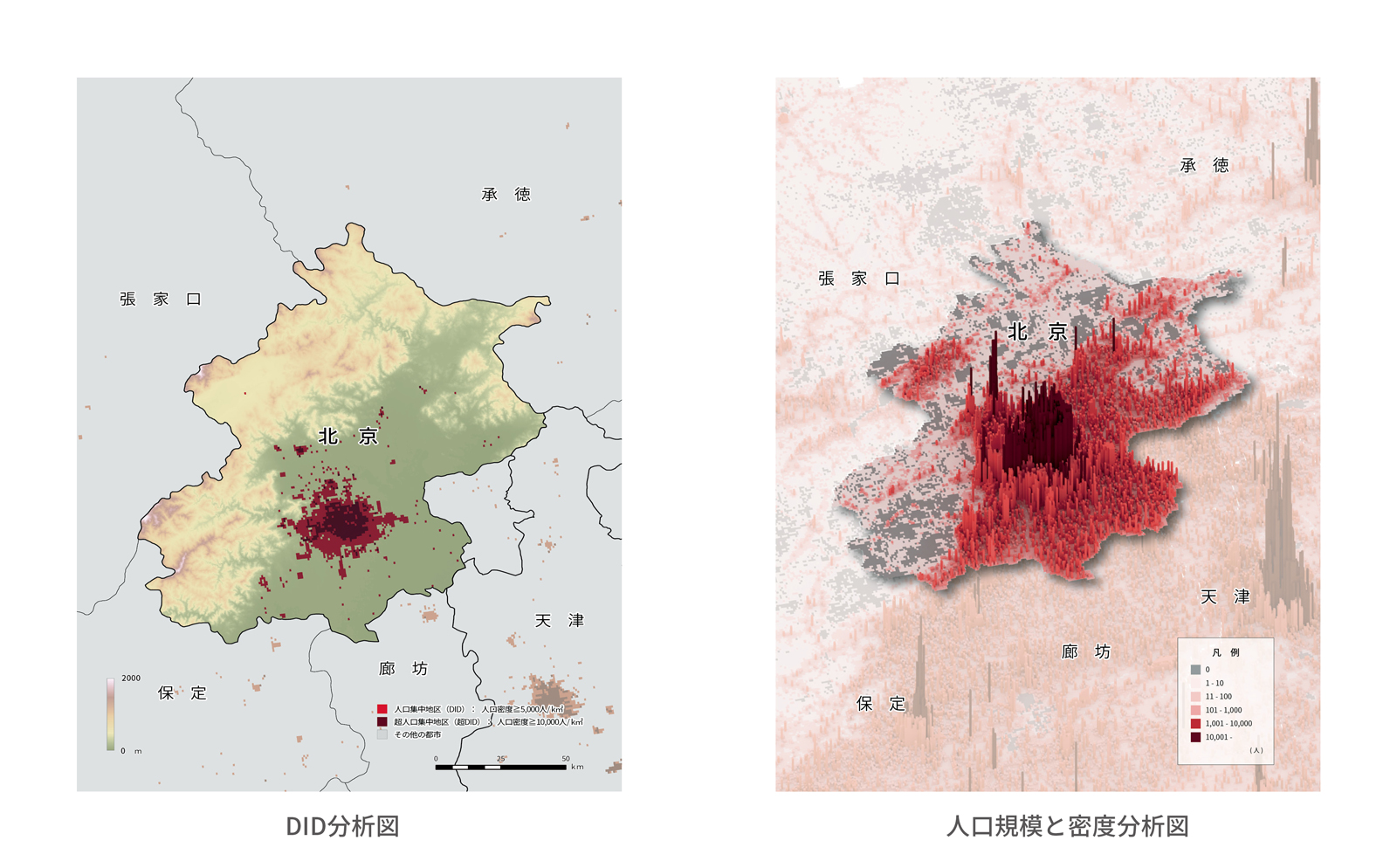

首都・北京市は、中国の政治、経済、教育、文化の中心地であり、四大直轄市の1つである。元、明、清の三大王朝の都として、万里の長城、故宮、頤和園、天壇、明・清王朝の皇帝墓群、周口店の北京原人遺跡、京杭大運河といった7つの世界遺産をもつ北京では、胡同と呼ばれる明・清時代の路地を残した街区等、多くの歴史的建造物が存在している。一方では現代的な高層ビルが次々と建設され、新旧が入り交じった独特の街並みを形成している。2008年には夏季オリンピック、2022年には冬季オリンピックが相次ぎ開催された。北京市の常住人口は2,152万人で、2010年からの4年間で約191万人も増加した。世界屈指のメガシティである。

世界的に本社機能が最も集中している都市の一つとして北京市は改革開放以降、繁栄を極めてきた。一方で、膨らむ人口が慢性的な交通渋滞や水不足、大気汚染等「大都市病」をもたらした。2017年9月に発表された「北京市総体計画(2016—2035年)」では、人口抑制政策を大々的に打ち出し、市内から一部の人口を市外へ転出させ、同市の常住人口を2,300万人に抑えるとしている。北京市政府は、自ら行政機能を郊外の「行政副都心」に移転させた。

2017年11月、北京市は、出稼ぎ労働者が多数住むエリアでの火災事件を契機に、違法建築を取り壊すなどして10万人単位の出稼ぎ労働者らを市外へ追い出し、物議を醸した。結果、2017年末の北京市の常住人口は1997年以来、20年ぶりに減少した。その後も北京市の人口抑制政策は引き続いている。

冬季オリンピック開催により、ウィンタースポーツ人口が3億人に

2022年冬、ゼロコロナ政策の中で北京冬季オリンピックが開催された。〈中国都市総合発展指標2021〉で「文化・スポーツ・娯楽輻射力」全国第1位に輝く北京市では、市民のウィンタースポーツ熱がさらにヒートアップした。

北京冬季オリンピックは北京だけでなく中国全土でウィンタースポーツの普及に火をつけた。元々ウィンタースポーツが余り普及されなかった中国で、いまやウィンタースポーツを楽しむ人口が3億を超えた。一度の五輪開催によりこれほど多くのウィンタースポーツ人口を増やしたことはかつてなかっただろう。

中国のウィンタースポーツ産業の全体的な規模は2015年の2,700億元(約5.4兆円、1元=20円で計算)から2020年には6,000億元(約12兆円)と2倍以上の規模に増加し、2025年には1兆元にまで拡大する見込みである。

2021年初めの時点で、全国には標準的なスケート場が654箇所あり、2015年に比べて3倍以上増加した。屋内外の様々なスキー場も803箇所に上り、2015年に比べて4割増加している。

北京第二国際空港が竣工

首都・北京では現在、世界最大級の国際ハブ空港の建設が進められている。新国際空港は「北京大興国際空港」、または「北京第二国際空港」と呼ばれる。2019年7月末に完工し、同年9月末に運営を開始した。

新国際空港は北京市の大興区と河北省廊坊市広陽区との間に建設され、天安門広場から直線距離で46 km、北京首都国際空港から67 km、天津浜海空港から85 kmの位置にある。総投資額は約800億元(約1.3兆円)にのぼる。

計画では、2040年には利用客は年間約1億人、発着回数は同80万の規模となり、7本の滑走路と約140万 m2のターミナルビル(羽田国際空港の約6倍)が建設される。2050年には旅客数は年間約1.3億人、発着回数は同103万、滑走路は9本にまで拡大予定である。空港には高速鉄道や地下鉄、都市間鉄道など、5種類の異なる交通ネットワークが乗り入れ、新空港が完成すれば、中国最大規模の交通ターミナルになる。空港の設計は、日本の新国立競技場のコンペティションで話題となったイギリスの世界的建築家、ザハ・ハディド氏(2016年没)が設立したザハ・ハディド・アーキテクツが担当しており、空港の規模だけではなく、ヒトデのような斬新なデザイン案も国内外から大きな注目を集めている。

新国際空港が建設されたのは、北京の空港の処理能力が限界に達していることが背景にある。〈中国中心都市総合発展指標2021〉によれば、現在、北京の「空港利便性」は全国第2位であり、旅客数も第2位である。新空港が完成すれば北京は上海から同首位の奪取も視野に入る。京津冀(北京・天津・河北)エリアの一体化的な発展を推進する起爆剤ともなるだろう。

ユニバーサル北京リゾートが開業

2021年9月、「ユニバーサル北京リゾート」(Universal Beijing Resort)がオープンした。同リゾートは通州文化観光区の中心部に位置している。中心エリアの面積は120ヘクタール、リゾートエリア全体の面積は280ヘクタールにおよぶ世界最大規模のユニバーサルスタジオである。リゾート内にはテーマパーク、デパートやレストラン、ホテルなどの様々なエンターテインメントコンテンツが整備されている。また、中国の豊かな文化遺産を反映したユニークなテーマパークも設けられている。

2015年11月に起工式が行われ、新型コロナウイルス禍の影響で工事が一時中断していたものの、2021年のオープンに向け急ピッチで工事が進められた。建設ゴミの削減や中水の再利用など、環境に配慮したインフラが設けられたことも注目を集めている。ユニバーサル北京リゾートに直通する地下鉄2路線も開通し、交通利便性も良い。

2018 年5月付のウォール・ストリート・ジャーナル紙は、中国のテーマパーク産業が米国を抜いて世界一の市場になる時期を2020年と予測した。実際はまだアメリカに及ばないものの、2021年には中国テーマパーク産業の市場規模は367.1億元(約7,342億円、1元=20円)に達した。

〈中国中心都市総合発展指標2021〉では、「社会」大項目中の中項目「文化娯楽」において北京は全国第1位である。ユニバーサル北京リゾートのオープンによって、その地位は、ますます揺るぎないものとなるだろう。

〈中国都市総合発展指標2021〉第1位

北京は6年連続で総合ランキング第1位を獲得した。 首都としての強みをもつ北京は、「社会」大項目がダントツ全国第1位である。「社会」大項目の「ス テータス・ガバナンス」「伝承・交流」「生活品質」の3つの中項目は、北京は他の都市と比べ、 飛び抜けて優れている。

同大項目の9つの小項目の中で北京は、「都市地位」「人口資質」「歴史遺産」「文化娯楽」「居住環境」「生活サービス」の実に6項目で第1位を獲得している。「社会」大項目では58の指標データを採用しており、北京はそのうち24の指標データにおいて全国第1位であった。

北京の「経済」大項目は、2020年度と同様、第2位である。中項目で見ると、「発展活力」は第1位を獲得した。「経済品質」「都市影響」ではともに上海に遅れ第2位であった。9つの小項目のうち、「経済構造」「ビジネス環境」「イノベーション・起業」「広域輻射力」の4つが第1位となっている。

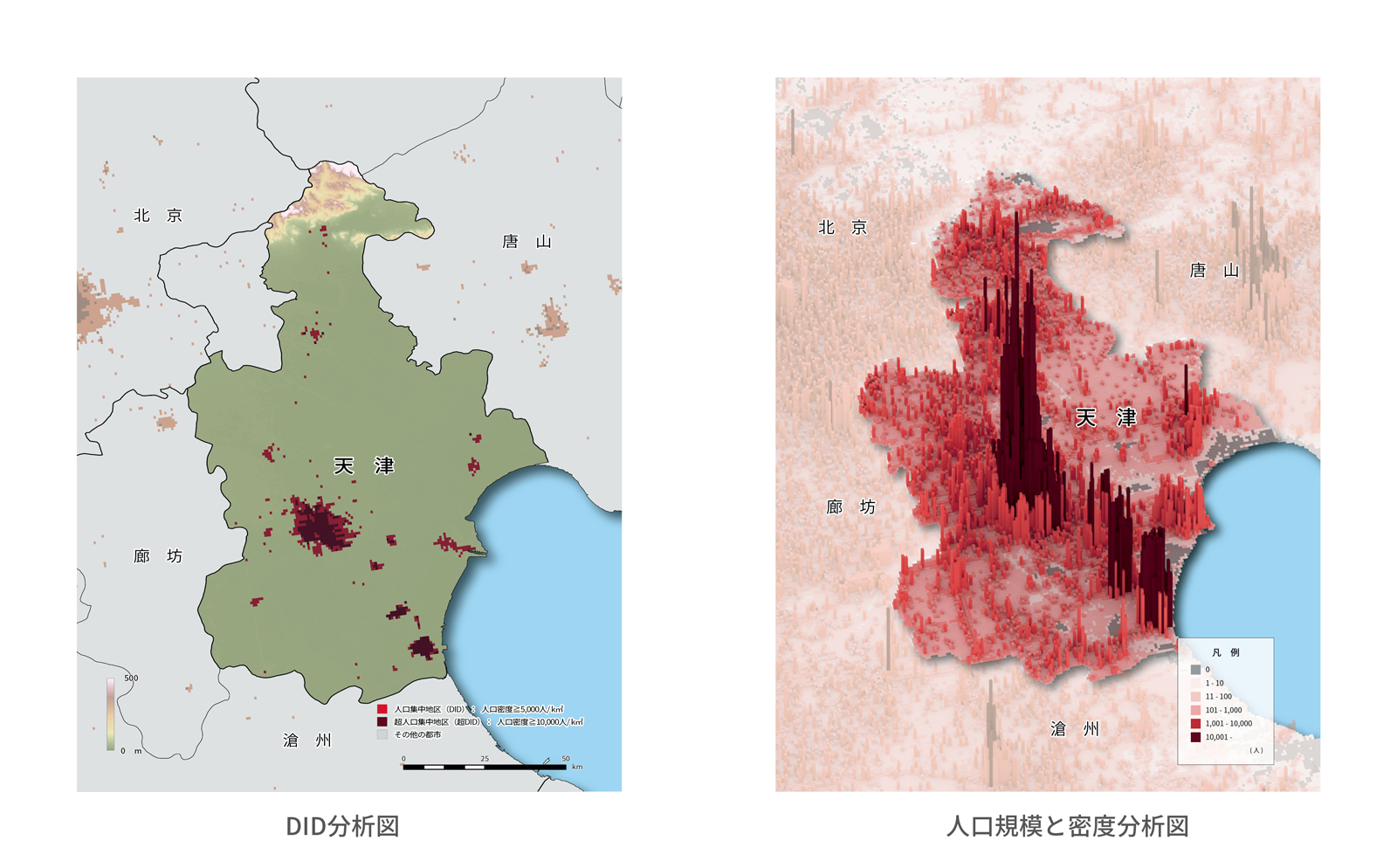

「環境」大項目で北京は2020年度と同様、第9位を獲得している。3つの中項目の中で「空間構造」が第3位、「環境品質」が第37位となったものの「自然生態」が依然として遅れをとり 第239位に甘んじている。これは北京が環境保全においていまだ多くの課題を抱えていることを示している。

〈中国中心都市総合発展指標2021〉について詳しくは、「メガシティの時代:中国都市総合発展指標2021ランキング」を参照。

CICI2016:第1位 | CICI2017:第1位 | CICI2018:第1位

CICI2019:第1位 | CICI2020:第1位 | CICI2021:第1位

市庁舎が副都心に正式移転

2019年1月、北京市政府の庁舎が市の中心部から通州区の行政副都心に正式に移転した。副都心は天安門広場から南西約25キロに位置し、すでに市政府の一部機能が移転を終えており、新たな所在地では、移転した当日に業務が始まった。

北京では首都機能および市の行政機能の一極集中が課題とされ、その是正が議論されてきたが、この度、副都心の建設によって市政府行政機能の分散化が実現した。河北省で建設が進む「雄安新区」もその流れを後押ししている。北京都心、通州副都心、雄安新区、の3エリアを核とし、京津冀(北京・天津・河北)メガロポリスの一体化的な発展を目指している。

問題は本来、北京市民のための市政府機能が人口集中地区から離れた遠隔地に移され、大きな弊害が起こり得ることである。また、市政府に勤務する人々も、長い通勤時間を強いられる。

2019年末には通州副都心に直結する地下鉄も試験営業を開始し、2020年3月には、「2020年北京副都心重大工程行動計画」が発表され、総投資額約5,225億元(約7.8兆円、1元=15円として計算、以下同)を費やし、インフラや生活環境の整備など197の重大プロジェクトを推し進めると発表された。

北京では人口抑制政策が行われており、〈中国都市総合発展指標2018〉では、北京の「常住人口規模」は全国第3位であったが、2018年の常住人口データでは、2017年に比べて人口は16.5万人減少した。

現在、東京、ロンドン、パリ、ニューヨークなど世界の大都市の中心部が、再開発によって大きく変貌し「再都市化」が進む中、北京では逆行するように「反都市化」の動きを見せている。

(2018年度日本語版・トップ10都市分析)

2018年は227日が青空に

北京市の大気汚染が改善しつつある。北京市は2018年、年間で計227日、大気質が基準値をクリアし、青天だった。「重度汚染」の基準を超えた日数は15日まで減少し、3日以上連続で「重度汚染」の日が続かなかったのは、大気汚染の悪化が著しくなった2013年以降、初めてのことであった。

〈中国都市総合発展指標2018〉では、「空気質指数(AQI)」は第50位で前年度から213位上昇、「PM2.5指数」は第42位で前年度から224位上昇した。

「PM2.5指数」は、2018年度に年平均濃度が減少したトップ20都市のうち、第1位は北京であり、前年比で40.4%濃度が減少した。第5位の天津は濃度が8.3%改善した。北京に隣接する河北省においても同様の傾向がみられ、河北省は10都市中、4都市が20位以内にランクインした。

北京に大気汚染をもたらす要因の1つは、周辺の工場群や発電所などから発生する大気汚染物質である。中国当局は工場移転を促し取り締まりを強化し、また燃料の石炭から天然ガスへのシフトを進めることで、以上の成果を上げた。ただし、大気汚染のもう1つの原因は自動車の排気ガスである。排気ガス削減の道のりは依然として遠く、問題はまだ解決の途上にある。

(2018年度日本語版・トップ10都市分析)

京津冀エリアの大動脈「北京大七環」が全線開通

北京首都エリアの高速環状線、通称「北京大七環(北京七環路)」が2018年に全線開通した。東京の環状七号線は全長約53 kmであるのに対して、「北京大七環」はなんと全長940 kmにものぼる。「北京大七環」の完成によって、北京市内で深刻化する渋滞問題の緩和が期待される。河北省の発表では、全線開通後は、1日あたりの通行量は2.5万台に達した。同環状線の開通は、京津冀エリア、特に北京市の郊外エリアや衛星都市とのネットワークを大いに強化し、物流や人の流れを促進させる。〈中国都市総合発展指標2017〉では、北京市の「道路輸送量指数」は全国第4位であり、「都市幹線道路密度指数」は全国第12位であるが、今後この順位は上がっていくであろう。

(2017年度日本語版・トップ10都市分析)

京津冀協同発展、新首都経済圏、雄安新区

中国政府は三大国家戦略のひとつとして「(北京・天津・河北)協同発展」を打ち出している。北京の都市輻射力を発展のエンジンとした「新首都経済圏」の構築を目指す構想である。

2017年4月、中国政府はその一環として、河北省の雄県、容城県、安新県の3県とその周辺地域に「雄安新区」の設立を決定した。雄安新区は中国における19番目の「国家級新区」となり、「千年の計」と位置づけられた習近平政権肝いりのプロジェクトである。雄安新区は北京市から南西約100km、天津市から西へ約100kmに位置し、その計画範囲は、初期開発エリアが約100km2、最終的には約2,000km2(東京都の面積と同程度)にまで達するとされている。雄安新区は北京市の「非首都機能」を移転することで、同市の人口密度の引き下げ、さらには京津冀地域の産業構造の高度化等を目指している。

(2016年度日本語版・トップ10都市分析)

北京市の突出した本社機能とスタートアップ機能

米『フォーチュン』誌が毎年発表する世界企業番付「フォーチュン・グローバル500」の2017年度版によると、500社にランクインした企業のうち、北京市に本社を置いている企業数は56社もあった。

企業の内訳を見ると、第三次産業の企業が4分の3を占め、そのうち国有企業は52社、民営企業は4社であった。中国全体では前年より7社多い105社がランクインしており、その半数以上が北京市に本社を置いていることになる。第2位の上海市が8社、第3位の深圳市が6社ということからみても、北京市の本社機能は突出している。

また、中国フォーチュン(財富)が発表した「フォーチュン・チャイナ500(中国500強企業)」ランキングの2017年度版によると、第1位の北京市には100社、第2位の上海市には31社、第3位の深圳市には25社が本社を置いている。北京市政府は2017年に本社機能をより強くする方針を打ち出しており、同市への本社機能の集約は今後さらに進むであろう。

また、北京市政府はスタートアップ機能の促進にも力を入れており、同市は今や中国最大のベンチャー企業集積地となっている。2017年に市内で新たに上場した企業数は1450社にのぼり、第2位の上海市の878社と第3位の深圳市の686社の合計にほぼ相当する。北京市政府発表によれば、同市内に拠点を構えるネット系ベンチャー企業の数は、中国全土の約40%を占めている。

(2016年度日本語版・トップ10都市分析)