■ 編集ノート:東京経済大学は2024年11月30日、国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」を開催した。福川伸次元通商産業事務次官、鑓水洋環境事務次官、岡本英男東京経済大学学長、楊偉民中国第十三回全国政治協商会議経済委員会副主任、中井徳太郎元環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、邱暁華中国統計局元局長、徐林中米グリーンファンド会長、田中琢二IMF元日本代表理事、周其仁北京大学教授、索継栓中国科学院ホールディングス元会長、岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事、周牧之東京経済大学教授、尾崎寛直東京経済大学教授をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、日中両国のGX政策そしてイノベーションへの努力などについて議論し、未来に向けた提言を行った。石見浩一氏はセッション2「GXが拓くイノベーションインパクト」のパネリストを務めた。

■ THINK ECOLOGYでGXを

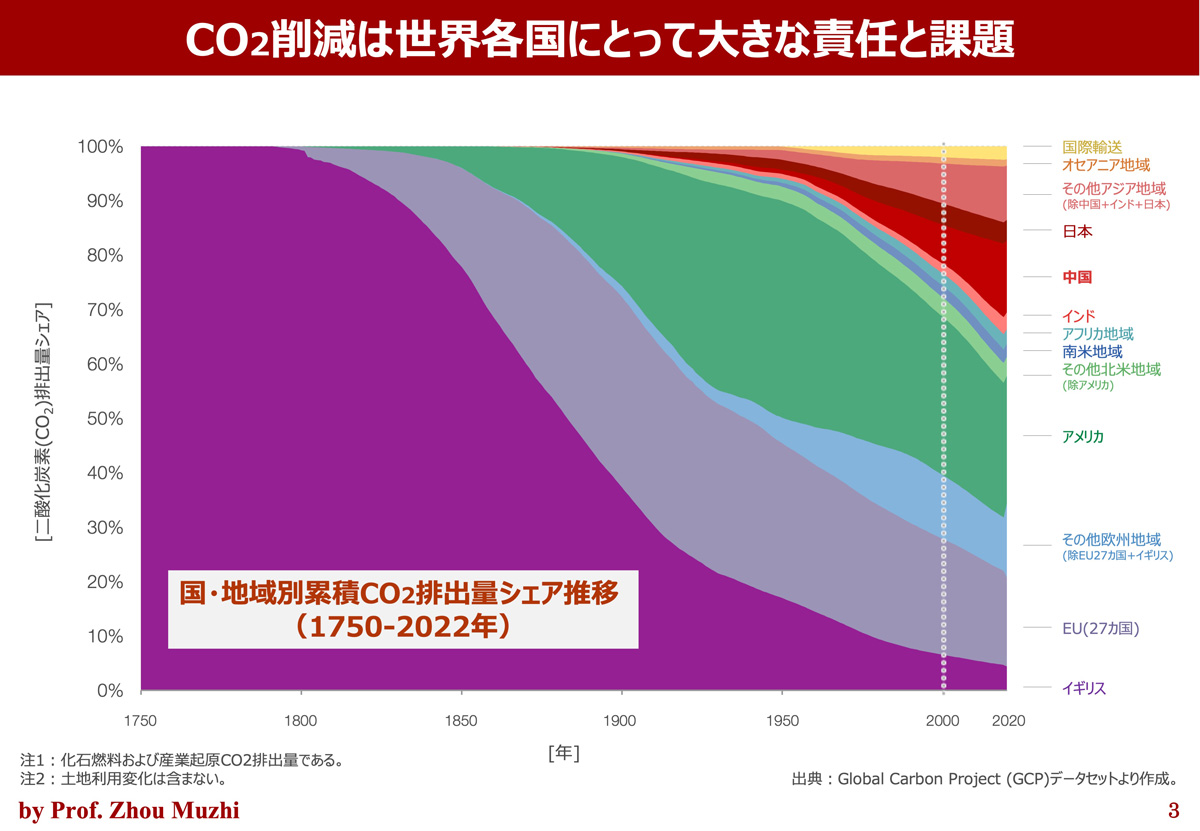

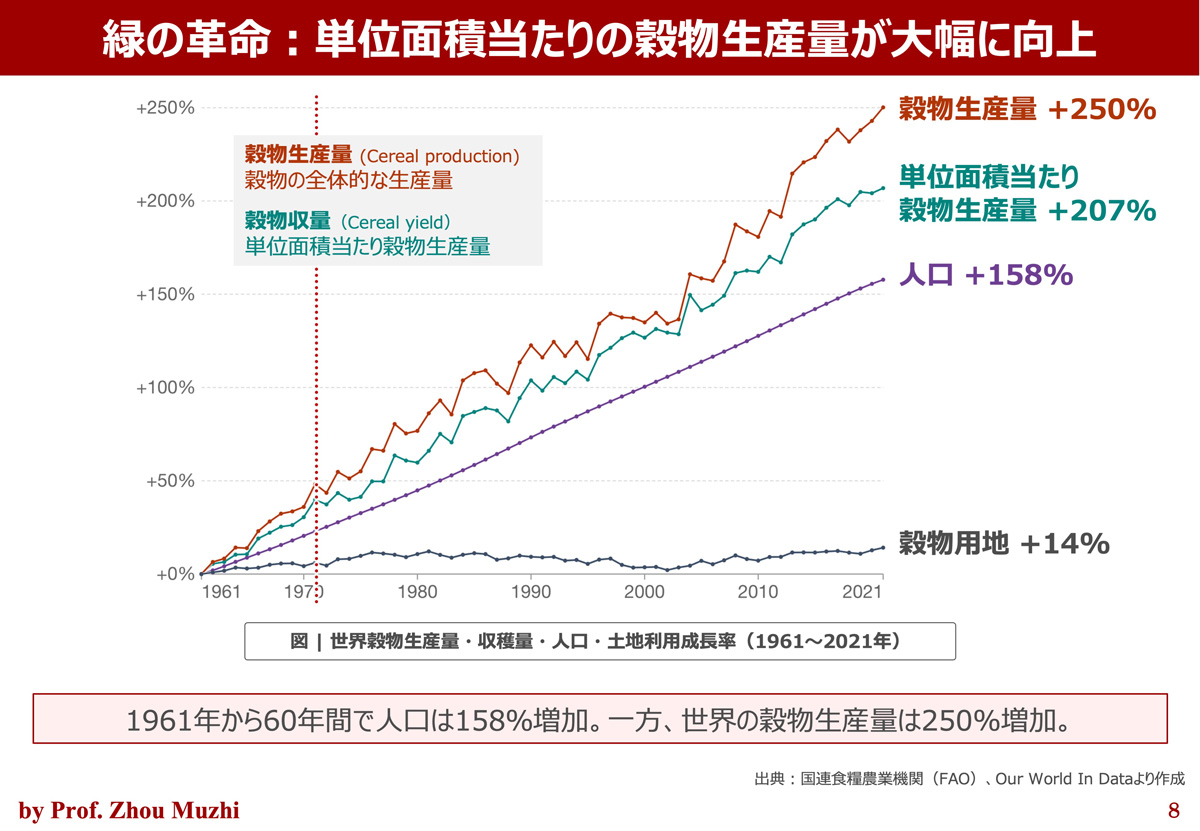

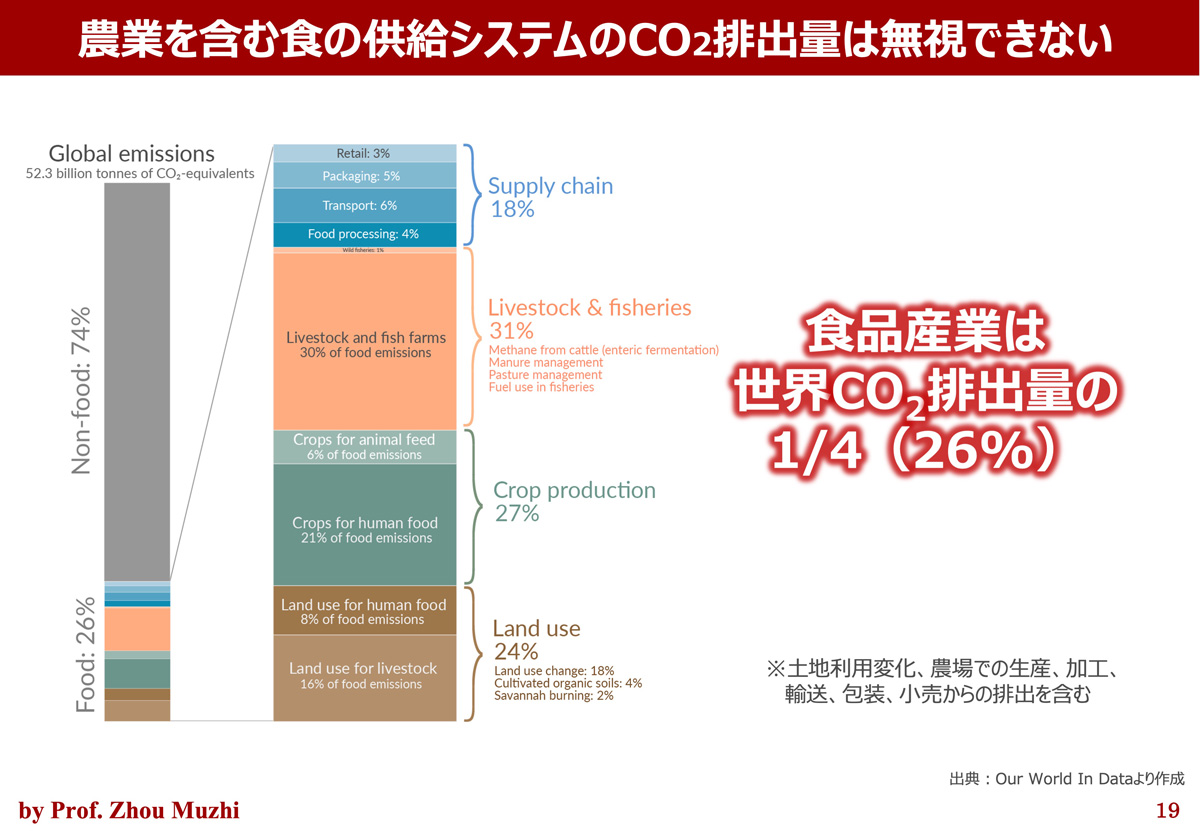

石見浩一:周牧之教授の文献を読ませていただいて、実際1979年までの世界CO2排出量が、現在の蓄積の約54%に相当し、1980年から99年の増加分は現在の蓄積の15.3%、2000年から2019年までの20年間の増加分は現在の蓄積の30.7%を占め、もう世界は至急の状態になっていることが分かります。また中井徳太郎さんによると0.03%くらいが産業革命時の全大気の中のCO2量だったのが、今もう0.04%を超え、(CO2濃度)400ppmを超えて急激に進んでいるとのことです。実際GXの取り組みはマクロの部分では大勢の方が話していただいたので、私は1100億円くらいの企業のトップですから、そういう企業がこうしたことを積み重ねないとより良くならないのではないかという、何かヒントになるような話が出来たらと思います。

図 世界におけるCO2排出量拡大の推移

石見:私の簡単な自己紹介から入らせていただきます。私自身は味の素とトランス・コスモスとエレコムの3社に在籍し、新しい事業の創造や海外事業の発展、経営に携わってきました。実質156カ国にビジネスとして訪問しその市場を見、事業を作ってきました。CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)や関係会社の経営や取締役を200社近くさせていただき、いろいろな形で上場企業も含め経営を見てきた経験があります。よりGXのグローバル化への取り組みは重要だと身をもって感じます。

エレコムは、創業38年周年目に入り、葉田順治という創業者と共に経営を一緒にしています。エレコム自身はPC、モバイルなどの製品を開発、発売し、BtoCからBtoBへ事業拡大し、今はグローバル事業への発展を取り組んでいる企業です。最近、調理家電やペット家電、ドライヤーなど通電系の事業も広がりを見せ始めています。

エレコムブランドの70%以上は中国で製造しています。私たちはファブレスメーカーですので、私たちが開発、デザインをし、中国のメーカーと一緒になってモノを製造する。そして販売、営業をエレコムが担うことで、日本の量販店、B to B市場へ販売しているという事業プロセスです。

石見:エレコムの企業の目的である「Better Being」とその取り組みとしてここで書いています。ポイントでは、製品開発、調達面はエレコムが担い、よりお客様にご満足いただける製品やソリューションを提供する。中国も含めたサプライチェーンを一緒にきちんと実行することにより、より価値の高い製品やコスト効率の良い製品を生産する。そしてそれらの製品を日本のみならずこれからグローバル市場という成長の高い市場に提供していきたい。海外市場販売はまだ全体の3%の売上です。次の5年間でグローバル市場を20%まで持っていきたいと考えています。事業の根幹である従業員、「人」が一番重要だという経営感を私は持っています。Better beingをパーポスにし、これからもより良い製品、より良いアクションを続けていきたいと思っています。

エレコムグループが最初にGX活動らしく進めていることの一つに、森を再生することです。これは結構時間がかかります。2009年と2012年に海辺と山に対して、再度森林を再生の取組を実施しています。10年、15年単位で森を、防風林を、再生していく。これを実際進めることによって、他の場所にも広げられるパターンを作りつつあり、各自治体とも話をし、エレコム自身のノウハウとして今後も進めていきたいとと考えています。

また、棚田100選に選ばれた丸山千枚田という景観を維持、広げる活動も実施しています。この棚田は熊野にあります。実際自治体へ寄付する中でこの素晴らしい景観をより早く、継続的に再生していきたいと感じ取り組んでいます。実際行っているときに知見のある方が言われていたのは、棚田を守ることだけが答えではない。棚田と上流にある山、森が繋がっているのでその森、山からどの様に水が下りてきて、棚田と連携しているかの循環を見据えて設計しないといけない。森の適宜伐採も含め進めていかないと丸山棚田がきちんと管理出来ていることにならないと指導を受けました。森からつながって、田んぼがあり、結果としてお米ができるという点を私自身が認識しました。

石見:現在のエレコムがGXの主流が、CO2排出を吸収できる取組、森をつくる、棚田を再生する活動を中心に進めています。今後さらにサステイナビリティを考える上で、強力に実現していけないと考えていることが、(エレコムグループGX活動)2と3です。

2と3は実際私たちが再生エネルギーを使って、モノを作っていく。日本にも松本と伊那に工場があり、湘南国際村に研修所があるので、そこは太陽光の発電パネルを中国から仕入れ、そこで再生エネルギーを使って動く取組を進めています。

また石油由来のプラスチックをなるべく減らしたいということから、2021年に、「THINK ECOLOGY」というブランドをエレコムとして作りました。そのTHINK ECOLOGYが付く製品をより多く出していこうということを、凄く今考えてやっています。例えば、ケーブルですが、このケーブルは土に還ります。とうもろこし由来のプラスチック再生を使っています。ただ、こういう製品にかかるコストが1.3倍から1.4倍くらいになるので、製品の意味を伝えて高く製品を販売できる消費者を作るとか経済的な形をどう作っていくかが、大きな課題だと思います。

「THINK ECOLOGY」ブランドで、パッケージやプラスチックの再生や、マニュアルのWeb化を、2021年と比して、10%、20%落とした製品であればこのマークを付けて良いと決めて、いま全型番の52%まで来ています。これが100%になっていくことを目指し、そして従来より今プラスチック74トン分くらいは効率化で使わなくなってきていますので、そうしたことを迅速に実行していくことが企業として大切に考え、動いてる最中です。

周牧之(司会):ありがとうございます。このセッションの登壇者三人(岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事)には共通の特徴が一つあります。それは、御三方がいずれも日本のグローバル化を推し進める旗手であるということです。国際人であるだけでなく、それぞれの企業グループのグローバル化を、猛烈に推し進めてきた方々です。

■ 起業家精神の極意

周:今日の世界における企業発展のロジックは完全に変わりました。技術力と起業家精神に秀でたイノベーティブなスタートアップ企業が、世界経済パラダイムシフトを起こす主要な勢力となっています。

ここでいう起業家精神とは、企業を興す起業家精神です。GX時代も、まさしく起業家精神の有る無しに、かかっています。

NTTデータ、そしてエレコム、また中国科学院ホールディングス傘下のレノボ(Lenovo)は、すべて1980年代に創業したテック企業です。

石見:いま岩本敏男さんがおっしゃっていたScope1と2、これは自社内なので、ある程度出来ます。どうしてかというと私たちがルールを決めて、私たちが測って、私たちが課題に対して対応策を取れるからです。

一番重要なのは、PPTの右側の小さいものですが、(CO2)90%はメーカー、中国、台湾、ベトナムのメーカーで出てきます。ですから、この90%のScope3に手を付けないと、結局ファブレスのようなメーカーは最終的な答えが充分出ないです。そこをどういうやり方、どういう取組、ルール化を進めていくかは将にこれからが重要だと思って進めていきます。

ですので、メーカーを選ぶ時に、原料から全部指定して対応するとか、製造工程をきちんと見させていただいてから動くなど、私たちは深圳の福田区にR&Dセンターを作りました。そこからきちんと中国メーカーと共にScope3に対応を進めていきたいと思っています。

石見:きょうは学生さんが結構いらっしゃるので、起業家精神を私なりに、全部英語で書きました。私が経営を携わり200以上の企業と関わる中で、重要なことを記しました。前職のトランスコスモスでは、中国にもメンバーが7000人くらいいましたから、投資をした様々な企業の方々にもお会いし、中国でも上場企業の社外取締役を勤めました。

当時日本で最短で一部上場までいったマクロミルという会社が、2003年から従業員が数10人ぐらいだった時から社外取締役をやり、その経営のプロセスをみてきました。当時どういうことが起きていたかを考えた時に、Entrepreneurship、起業家精神は、どういうことかとで、最初に僕が浮かんだのは、経営は実行であるということです。Discipline of Getting things done、実行ができなかったら経営ではない。ここが私の中では一番重要なポイントです。

実行をするためにどうするのかを、起業家精神の中では考え続けることが重要です。

これは左と右に分けています。左は、計画策定など考えること、起業をするときに、企業を大きくするときに考えること、プランニングするところです。もちろん市場調査、戦略戦術を練るところもあります。

私自身が起業の時に重要だと思ったのは、ビジョン、何になりたいのか。10年後20年後に何になりたいのか。何の目的のためにやっているのか。そして使命は何なのかです。その企業の、カルチャーも作る企業としての将来の方向性なしでは、起業家の精神が本当の形では生まれない。そればかり話していたのが、マクロミルを始め重要な成功しているベンチャー企業の経営陣でした。

石見:その部分があってStrategy、タクティクス(戦術)があり、そして、なおかつ市場は動き、テクノロジーも動きますから、そこを考えていくところが計画です。

それにも増して一番重要なのは右側です。Executionです。これは実行力、実行あるのみという部分で、先ず浮かぶ四つの言葉は、リーダーシップです。

中国の企業家でもあった、中国のマイクロソフト代表と会い、マイクロソフトと上海最大ベンチャーキャピタルと一緒になってウィクルソフトとJV会社を作り、その後そのCSサポートを実施するJVを作った会社を買い取り、その後大きくなり5000人を超える会社になったとき、彼らの優秀さと、彼らの権限移譲されたディシジョンの速さに、リーダーシップの強さ、その場で決める力は、日本の企業を凌駕していることを感じました。そこがEntrepreneurshipの中で重要なポイントです。

あとは、ベンチャーをスタートして3年5年のときに、さっき周先生の文献も読ませていただいたのですが、L字型の成長は、新しい製品やサービス及びビジネスモデルを開発し、既存の産業の再定義をすることで生まれてくる。

要するに変わり続けることです。市場の動向、市場の状況、競合の動きのところでチェンジマネージメントをしない限り、優位性は出ない。ベンチャーはお金がないから、変わり続けたスピードで勝つしかないです。

石見:チェンジマネージメントのスピードをやりながら、どうビジネスのスケールをアップしていくか。この市場に入るとこのスケールがある程度取れるから、インターネット市場調査をやって大手企業に食い込んでいこうか等、スケーリングを大きくするためにすることが次の成長を考える上で重要です。

チャレンジと変革、そしてもう一つ、レジリエンスをやっていても、事業というのは失敗します。ときに転びます。転びながらも復活力、回復力で強い意志を持ち続け、次のステップにいく。それはリーダーシップの重要な取組の一つでもあります。

エレコムでGXを推進するところで、私自身が一番重要だと思うのは「協働」です。GXを実現するには意味があるわけで、グループ会社や中国の製造会社と、どれくらい私たちの目的、やるべきこと、実際やることによって得られるものが協働できるか。そこがGXを進める上で、一番重要な要素だと心から思っています。この協働がきちんとすべてのScopeで対応できていくことが重要だと思います。

石見:政府のレギュレーション、政府の助成金、政府の考えている項目は、企業にとっては重要です。そこにきちんとキャッチアップし対応していく。あとはビジネスの機会への発想、ビジネスの機会があるから、このGXを進めていく、また、CSRやコストの効率化で持ち続けること。そして経済との新しい価値の連動、エレコムの中ではGPIFもそうですし、再生材のコストでより高い価値の製品を作ることもそうです。

そうした発想を、経済と新しい価値の創造をしていかないと、なかなか価格の転換はできないので、この三つの協働、ビジネスの機会への発想転換と行動、そして経済との新しい価値創造を視点に、私自身がGXをより進めていきたいと思います。

■ 日中協力でアジアのバリューチェーンを

周:最後に、GXそして二酸化炭素削減に向けて、日中の協力の可能性についてお話ください。

石見:中国は、私たちのビジネスには欠かせないので、逆に言うと、どう一緒にやらせていただくのかが一番重要なイシューです。

前述の通り、90%近い製造を中国のメーカーさんに担ってもらっている。深圳に私たちは新しくR&Dセンターを作り、いまどんどん中国との取引、ビジネスも広がっています。そこで多くの製品の品質を検証する。そしてその製品を持って日本市場、もしくはアセアン市場、その他の市場、米国市場に持っていく形もあります。

これは笑い話ですが、脱中国だということで中国メーカーではないところに形を作ろうと言っても、中国の技術は圧倒的なので、アセアン、ベトナムやフィリピンへ行っても、中国メーカーがそこで製造している、そういう状況がほとんどです。

石見:ですから逆に、どう一緒に世界の市場を開拓していくか、そして(世界の)GDP も大体60%くらいはアジア、インドを含むところから今後出てきますから、アジアの市場は、やはり中国と共に、より形を作っていく。グローバリゼーションは、いろいろな事が起きても最終的には続くと私は思っています。

ですから、其の時に、アジアで、中国と日本、日本と中国で、どうバリューチェーンを作り、そして実際アジアの市場で戦っていくのか。グローバル市場で戦っていくのか。そこを模索し続けること。いろんなことは起きても、模索し続けることが結果としてGXの取り組みを協働することが重要です。

再生可能エネルギーやエネルギーの使用量減はすぐできますし、いまも太陽光パネルは中国から調達し進めています。蓄電も、リチウムも圧倒的です。2月に私たちも中国の技術を使ってナトリウム電池を初めて発売しますが、リチウムとナトリウムの電池を中国で開発し、アジアで販売を強化していく。

最終的にはグローバル化につながって、私たちはよりアジアの市場できちんとプレゼンスを残していきたいと考えています。

エレコムのパーポスは、「Better being」です。より良き製品、より良きサービス、より良き会社、より良き社会を一緒になって作っていきます。

プロフィール

石見 浩一(いわみ こういち)

1967年生まれ。92年イリノイ大学院 修了、93年4月味の素入社。2001年3月トランスコスモス入社、02年6月同社取締役、03年6月同社常務取締役、05年6月同社専務取締役、06年6月同社取締役副社長、20年6月同社代表取締役副社長、22年6月同社代表取締役共同社長、23年4月同社顧問(現任)。23年7月エレコム副社長執行役員(現任)、24年1月ELECOM KOREA CO.,LTD. 代表理事(現任)、ELECOM SINGAPORE PTE.LTD. Managing Director(現任)、ELECOM SALES HONGKONG LIMITED. Director(現任)、ELECOM(深せん)商貿有限公司 董事(現任)、24年2月groxi代表取締役社長(現任)。

■ シンポジウム掲載記事

■ 登壇者関連記事(登壇順)

【コラム】福川伸次:日中関係、新次元への昇華の途を探る 〜質の高い経済社会の実現と新グローバリズムの形成に向けて〜

【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる

【刊行によせて】楊偉民:都市のハイクオリティ発展を促す指標システム

【刊行によせて】楊偉民:全く新しい視点で中国都市の発展状況を評価する

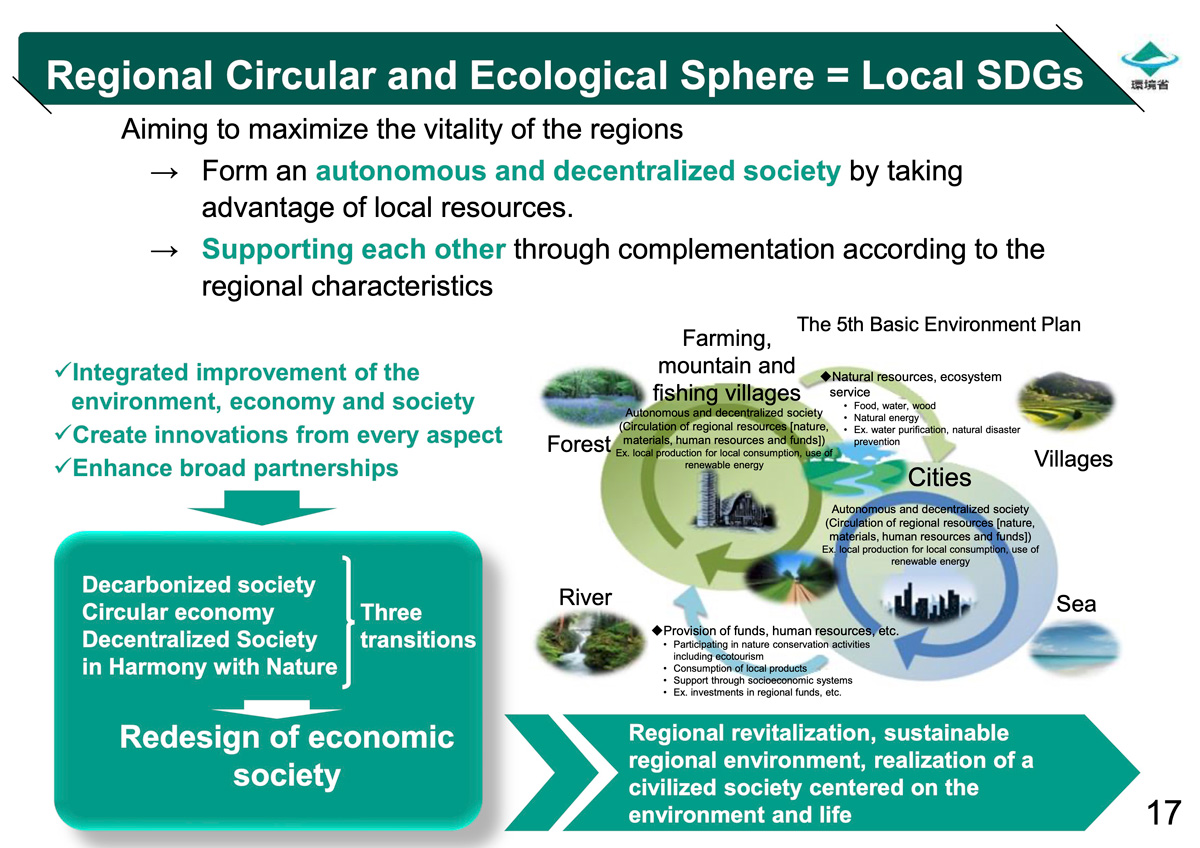

【講演】中井徳太郎:カーボンニュートラル、循環経済、自然再生の三位一体のイノベーション—地域循環共生圏構想

【ディスカッション】中井徳太郎・大西隆・周牧之:コロナ危機を転機に

【ディスカッション】中井徳太郎・安藤晴彦・和田篤也・周牧之:省エネ・再生可能エネルギー社会への挑戦と自然資本

【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを

【コラム】邱暁華:高度成長からハイクオリティ発展へシフトする中国経済

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅰ):誰がグローバリゼーションをスローダウンさせた?

【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅱ):ユーラシア大陸を視野に入れた米中関係

【刊行によせて】周牧之:新型コロナウイルス禍と国際大都市の行方

【論文】周牧之:二酸化炭素:急増する中国とピークアウトした日米欧

【論文】周牧之:アメリカ vs. 中国:成長と二酸化炭素排出との関係から見た異なる経済水準