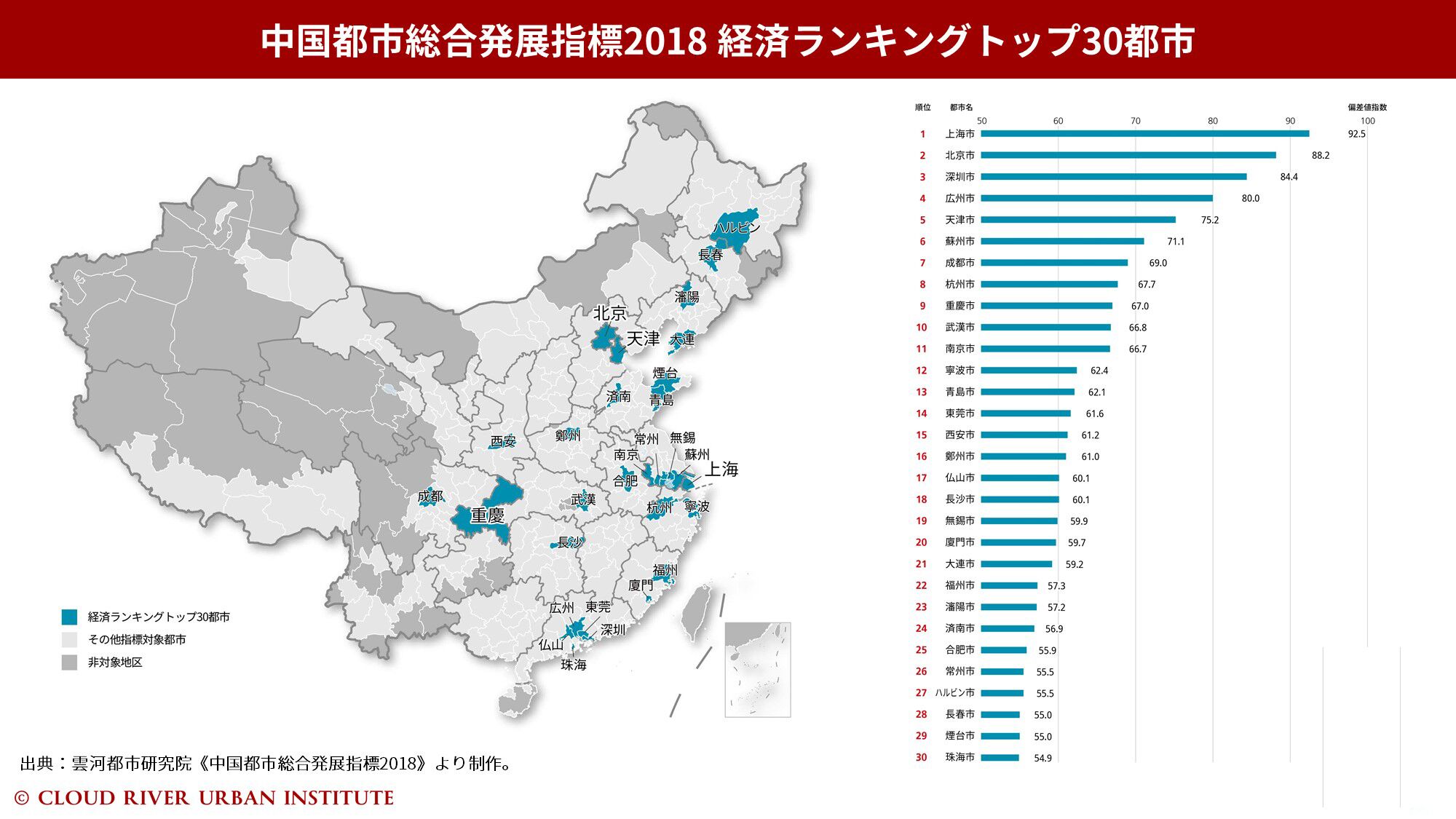

中国国家発展改革委員会発展計画司と雲河都市研究院が共同編纂した〈中国都市総合発展指標〉(以下、〈指標〉)日本語版が2018年6月、日本全国で発売された。指標の中国語版はすでに2016年版と2017年版が出版後、各界から高く評価されており、本書は中国の都市を評価する指標としては、国際社会初登場となる。

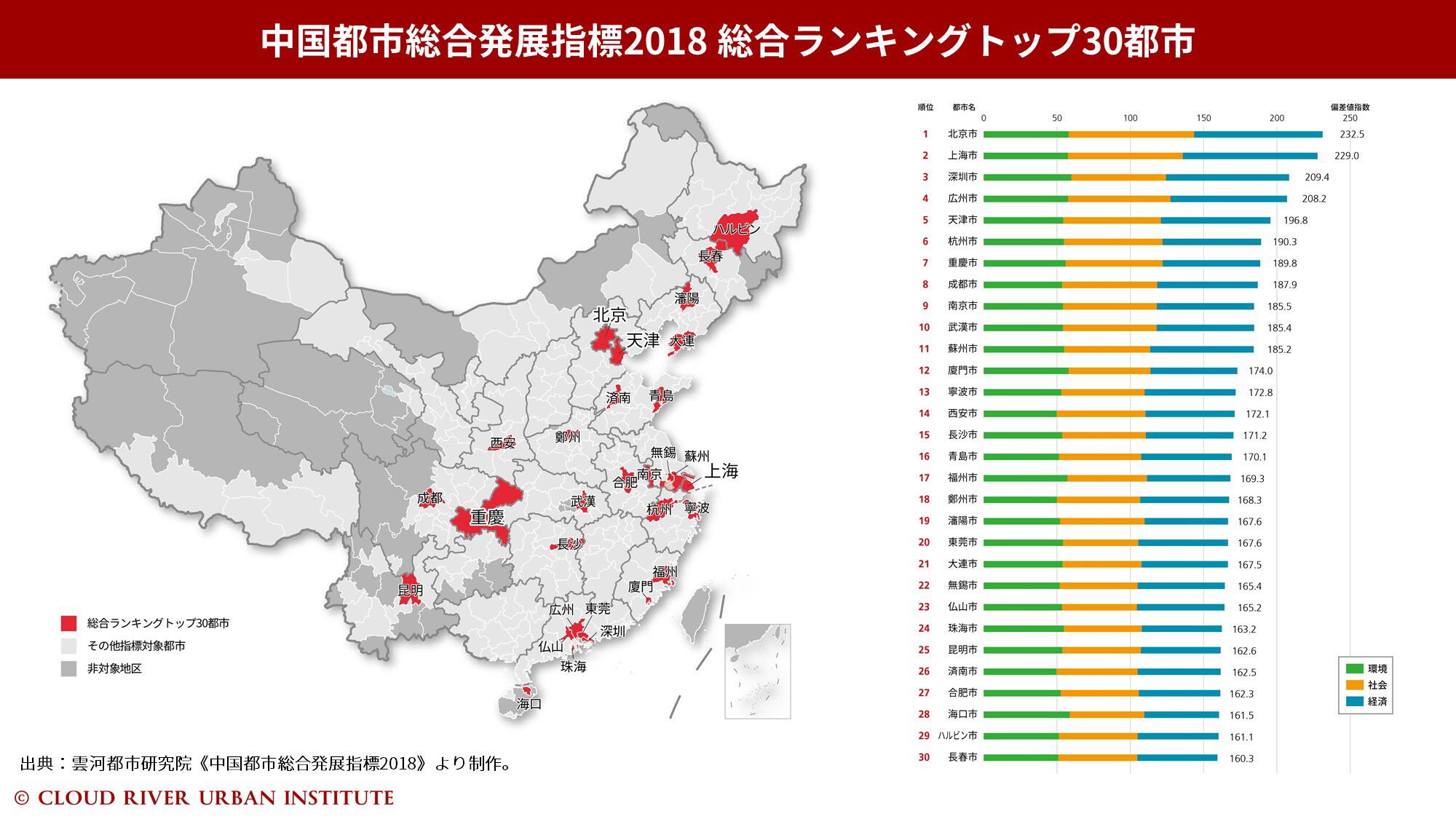

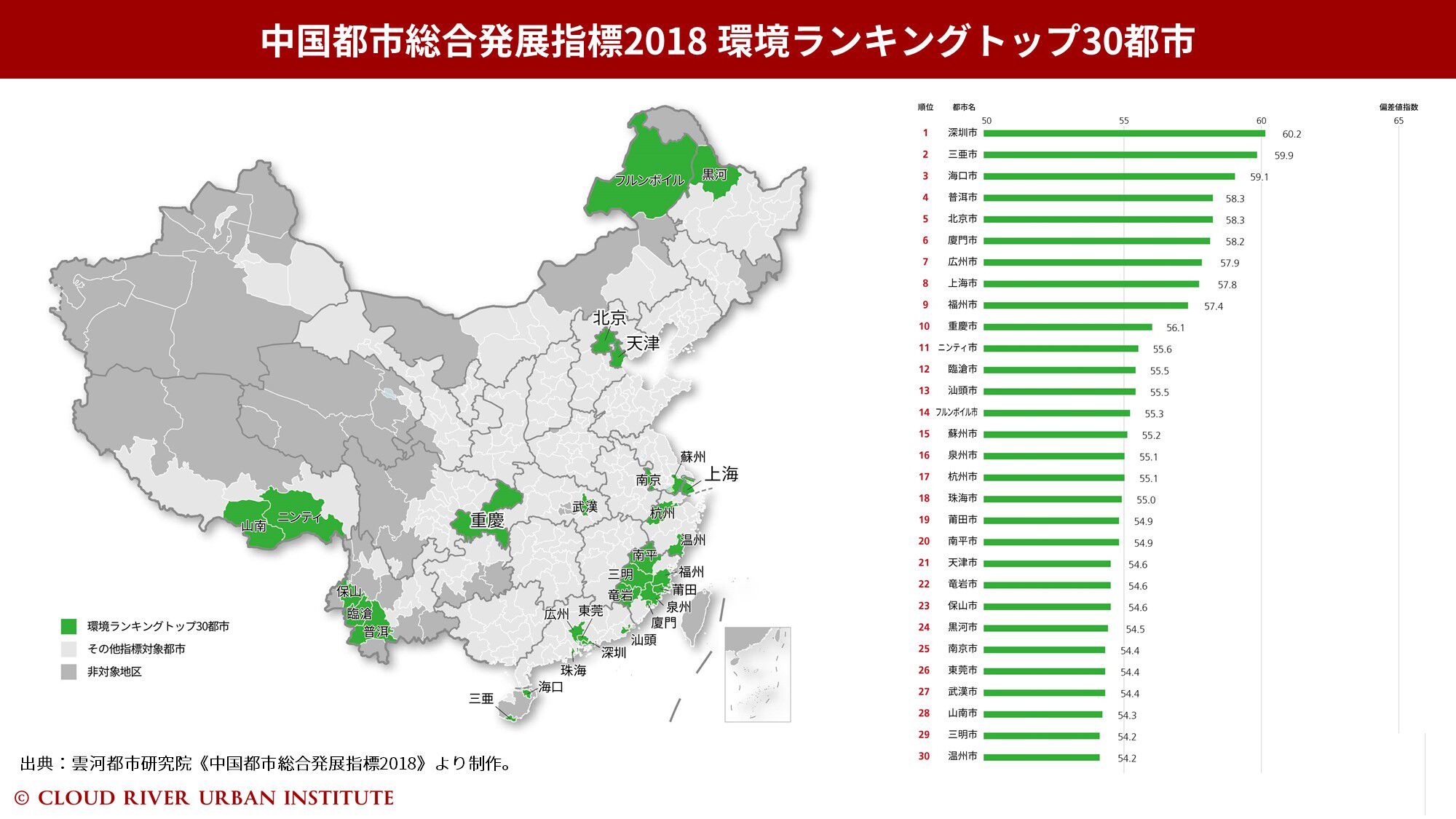

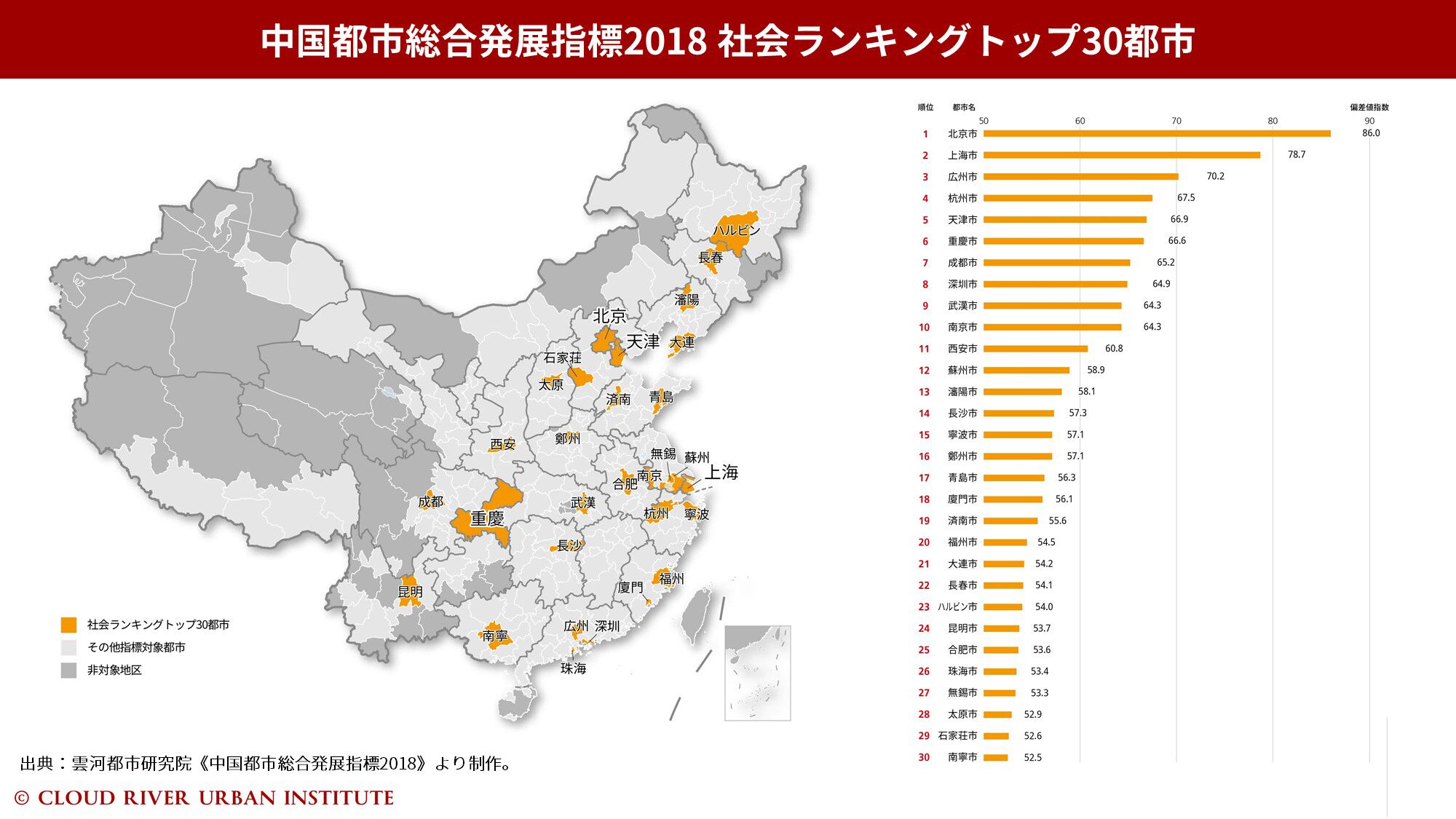

〈指標〉日本語版『中国都市ランキング−中国都市総合発展指標』(NTT出版社)は、全カラーで、中国295の地級市以上都市を全て網羅した巨大な情報量を、グラフィックに再現している。指標は「3×3×3」項目で構成されている。すなわち環境、社会、経済の3つの軸を立て、それぞれまた3つの中項目に分け、さらにそれを3つの小項目に細分化した。最新の統計データだけではなく、衛星リモートセンシングデータやビッグデータも活用、133項目の指標データをもとに都市を全面的に分析している。

■ 各界第一人者が大勢来場

『中国都市ランキング−中国都市総合発展指標』出版に伴い、記念パーティが7月19日、東京で行われた。海江田万里衆議院議員・民主党元党首、杉本和行公正取引委員会委員長・元財務事務次官、福川伸次東洋大学理事長・元通産事務次官、森本英香環境事務次官ら、日本の官界・政界、産業界・学術界の第一人者が大勢お祝いに駆けつけた。

開会挨拶をした南川秀樹元環境事務次官は、周教授の指標作成への情熱とリーダーシップを讃え、指標出版を祝った。

安斎隆セブン銀行特別顧問・元会長は、「都市は多角的に、分度器で図るようにして見なければならない。この指標を元に競い合うことが都市の発展を支えるだろう」と展望した。

中国からは3人の祝辞が代読された。楊偉民中国人民政治協商会議常務委員・中国共産党中央財経領導小組弁公室元副主任が、「〈指標〉は、日中両国学術研究の結晶。環境、社会、経済の三つの角度から中国の都市を捉え、その発展の成果と代価を評価した点で、また中国の都市化の経験と教訓を論理的にまとめ、総括した点で、更に中国と世界の都市化の道のりを探索した点で重要な意義を持つ」とし、「中国の都市化への理解はすなわち中国を理解することだ。日本語版出版で日本の皆さまが中国の都市化を理解し、中国の数十年来の変遷への認識を深める上で、一つの道筋が与えられる」と述べた。

徐林中国城市和小城鎮改革発展センター主任・中国国家発展改革委員会発展計画司元司長は、「周教授と私の二人で発起人となって作成した指標の目的は、都市の発展状況をGDPだけでなく全面的に評価し、それにより各都市が活路を見出し易くすることにあった」と紹介。「今後20年、中国は更に2億人を超える人びとが農村から都市部に入り、多くの都市がメガシティ、そしてメガロポリスになる。このプロセスで、中国は日本の成功に誠実に学ぶことが必要だ」と述べた。

杜平中国第13次五カ年計画専門委員会秘書長・中国国家信息センター元常務副主任は、「従来の中国の都市化について、今まさに客観的に総括する時だ」とし、「中国は都市化によりもたらされた環境汚染など深刻な大問題に果敢に取り組んでいく必要があり、この点、中国国家発展改革委員会発展計画司と雲河都市研究院が共同で作り上げた指標は、非常に大きな意味がある。本書の客観性、国際性、学術性、権威性は中国の今後の都市発展に、絶えず大きな影響力を示していく。大勢の日本の皆さんが中国都市をより理解し、日中協力の機会が広がることを確信している」と述べた。

メッセージではまた山本和彦森ビル元副社長が、「この指標に関わった者の一人として、指標が今後更に進化、発展し日本、中国にとってより良い都市とは何か、どうしたら作れるのかの研究と実践が進むことを長年都市開発、まちづくりに関わる者として期待している」と述べた。

■ セミナーで指標解説

続いて、「〈中国都市総合発展指標〉は何故必要なのか?」と題したセミナーが開かれ、大西隆豊橋技術科学大学学長・日本学術会議元会長は、「指標は想像を絶する勢いで進む中国都市化を分析した処方箋である」と紹介し、「経済、環境、社会のバランス良い発展、新旧の文化を大切にした発展への知恵袋になって欲しい」と期待した。

〈指標〉の経済、環境、社会の3×3×3構造の原案を考えた横山禎徳東京大学EMP特任教授は、「都市は、生活、産業、学問などのインターリンケージの集積である」と述べ、それを示すのが〈指標〉であり、都市をどうデザインするかが重要で、〈指標〉が大いに活用できると述べた。

〈指標〉編著者の周牧之東京経済大学教授は、膨大なデータから整合性ある使えるデータを見極め、整理した指標作成の苦労の一端を披露した。その上で指標の、「人口密度」「水資源」「輻射力」など数多くの情報を盛り込み作成した図表を示しながら中国都市のパフォーマンスを解説。「中国のメガロポリス化が進む中、指標で、中国の都市のビヘイビア(Behavior)の変革を促したい」と述べた。

司会を務めた竹岡倫示日本経済新聞社専務執行役員は、以前自身が関わった日本経済新聞社による企業評価指標が、「利益追究にのみ傾いた経営でバブルをもたらした日本企業の在り方を変えた」と紹介しつつ、「この中国都市ランキングは、中国経済の細胞たる都市の改革を促すであろう」と強調した。

■ 指標への絶賛と期待

席上、挨拶に立った福川伸次氏は「指標には今後、お笑いや美術市場、美味しいレストランなど文化分野で、都市の状況を盛り込み、AI技術を駆使して分析し、都市の魅力の多様化に繋げて欲しい」と期待した。

杉本和行氏は「指標には中国の都市の持つ課題が提示された」と高く評価した。

森本英香氏は、「膨大なデータを一枚の図にして多数提供した。中国の行方を見定める指標として学ぶところが多い。これは世界の環境問題の解決を、日中でリンクして進めるきっかけになる」と力説した。

中国大使館の阮湘平公使参事官は、「改革開放40周年、日中平和友好条約40周年の節目に出版された、さながら人間ドックの“都市版”とも言えるこの指標が、定期的に中国の都市発展上、警鐘を鳴らす存在であって欲しい」と述べた。

古川実日立造船相談役・元会長は、「先日、深圳市を訪問したところ連日素晴らしい青空が広がっていた。深圳はまさに中国都市ランキング環境No.1の通りの都市であった」とし、同社のゴミ焼却炉、肥料製造など環境関連技術を紹介し、「引き続き中国の環境改善に貢献したい」と決意を表明した。

新井良亮ルミネ相談役は、「〈指標〉は、環境、経済、社会の三つの視点で都市を見たときの、人びとや企業が考えるべきことを提示した」と述べた。

宮島和美ファンケル副会長執行役員・元会長は「中国の広大さを実感させられる295都市を全て網羅した」と、同指標の重要さと有益性に言及した。

武田信二東京放送ホールディングス会長は、「この指標は、現代中国の都市思想の拠り所になりうる」と絶賛。

森本章倫早稲田大学教授は、「指標を使い、共に中国と日本の役に立つ研究を周先生と一緒に進めて行きたい」と述べた。

島田明日本電信電話副社長は、「中国語版〈指標〉を手に取った時、これの日本語版があるといいねという話になった。それが実現した」と喜びを語り、「データ解析などの手段で、日本と中国が一緒に発展する手伝いをさせて頂きたい」と語った。

前多俊宏エムティーアイ社長は、「周教授は10数年前からメガロポリス発展戦略、都市化など今の中国の状態や課題を言い当ててきた。指標のランキングそのものがメッセージであり、これから10年後の中国、そして世界に色々な影響を与えるとものとなる」と讃えた。

中井徳太郎環境省総合環境政策統括官は、「地球全体と人間とが折り合いの付いていない現在、持続可能性をどう追求するかを見極めて実行する時期にきている。この視点で、指標が3×3×3の構造で可視化した中国の都市発展を日中協同で進めていきたい」とパーテイを締めくくった。

「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年7月23日